女性が抱えやすい働き方の悩みとは?仕事選びで後悔しないポイント

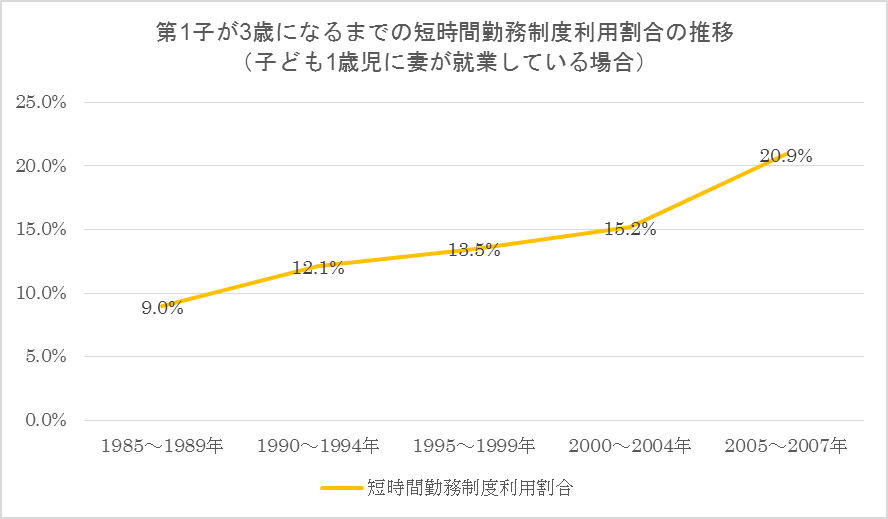

女性の社会進出が進んだ現代では、バリバリ仕事を頑張る女性や、結婚・出産後に仕事復帰する女性が増えました。 しかし、働く女性が増加したことにより「女性の働き方」に関する悩みも急増。 「自分に合う働き方がわからない」「育児と両立できる働き方ってあるの?」など、現在進行形で働き方に悩んでいる女性も多いのではないでしょうか。 この記事では、女性が抱えやすい働き方の悩みや、働き方選びで後悔しないコツを紹介します。 女性が働き方に悩む原因 どんなことが原因で、女性は働き方に悩むのでしょうか?まずは、女性の働き方において悩みの種になりやすい要素を理解しましょう。 人間関係 職場の人間関係に悩むのは男性も同じですが、女性のほうが人間関係の悩みに深刻になりやすいです。女性は男性よりも協調性を重要視する傾向があり、一緒に働く人と良い関係が築けないとひどく落ち込んだり悩んだりします。 しかし今は、テレワークやフレックスタイム制、個人事業主など、人間関係と距離を取りながら働くことも不可能ではありません。 人間関係に悩んだら、それをきっかけに働き方を見直して、今とは異なる働き方にシフトするのもありでしょう。 キャリア 女性には結婚や出産、介護など、なかなか予測が難しいライフイベントがたくさんあります。そのため自分のキャリアプランを明確に描けず、働き方に悩んでしまう女性が多いです。 また、男性に比べると収入が低くなりやすい、昇進のチャンスが少ないなど、日本の労働環境にはまだまだ働く女性に不利な部分があります。 着実にキャリア形成していきたいと思っても、安定した収入やキャリアアップが見えにくいことから「今の働き方を続けて本当に大丈夫なのか」と不安を感じ、そこから働き方の悩みにつながるのです。 ワークライフバランス 「家事育児は女性の役割」という考え方は、薄れつつある風潮にはなっていますが、現実にはまだ残っており、女性が家庭や育児と仕事を両立させるのは簡単なことではありません。家事育児のためにやむなく正社員のキャリアを諦めたり、仕事をセーブしたりするケースも珍しくなく、ワークライフバランスは女性が働き方に悩む大きな原因となっています。 また、一見うまくワークライフバランスが取れているように見えても、本人は「仕事も家庭も中途半端になっているのでは」とジレンマを抱えているケースも多いです。 働き方の種類 かつては「正社員」または「アルバイト・パート」くらいしか働き方の種類がありませんでしたが、今はさまざまな働き方や制度が生まれ、選択肢が一気に増えました。一人ひとりのライフスタイルや考え方に合わせた働き方が叶いやすくなり、「働きたいのに働けない」という女性の減少にもつながっています。 しかし一方で、選択肢が増えたからこそ「自分にはどんな働き方が合うのか」と悩んでしまう女性も増えました。各働き方の特徴を理解するだけでも時間がかかり、悩みが長期化しやすいのも懸念点といえます。 女性に人気の働き方とは? 女性と一口にいっても、仕事に求めるものや生活スタイルに応じて、合う働き方は異なります。 ここからは、女性から支持の高い働き方をご紹介。さまざまな働き方を知ることで「こんな選択肢もありかも」と、視野が広がるはずです。 正社員として働く 正社員は、しっかり稼ぎたい女性やキャリアアップを目指す女性、安定志向の女性に人気の働き方です。裁量の大きい仕事を任されやすいのでプレッシャーを感じることもあるかもしれませんが、そのぶんやりがいや達成感も大きくなります。 他の働き方に比べて時間の融通が利きにくいのがネックですが、今は「女性が長く働ける環境」に力を入れる企業が増加傾向にあります。従業員のライフイベントに理解のある企業で働けば、家事や育児と正社員の仕事を両立できるはずです。 多様な制度を利用して働く 働く女性にとってマイナス要素となりやすいのが「時間」と「場所」です。時間・場所に縛りがあると私生活と仕事を両立しにくく、キャリアを諦めざるを得ない場合もあります。 しかし働き方の多様化により、今は時短勤務やフレックスタイム制、テレワークといった制度・取り組みを導入する企業が多いです。 このような制度を利用すれば、育児や介護といったライフイベントと仕事を両立しやすくなり、ワークライフバランスが保てるでしょう。 非正規雇用で働く パートタイム・派遣社員・契約社員といった非正規雇用は、家庭を優先したい女性から特に支持されている働き方です。非正規雇用は働く日や時間の融通が利きやすく、プライベートを最優先にしながら働けます。 また、ダブルワークでしっかり稼ぐ、空いた日に1日だけ超短期で働くなど、自分の希望に合わせて柔軟に働き方を変えられる点も魅力です。 「未経験OK」「年齢制限なし」という条件での募集も多く、仕事にブランクがある主婦でも挑戦しやすいでしょう。 個人事業主として働く 自分のスキルや経験を活かして、個人事業主という働き方を選ぶ女性も増えてきました。 案件の獲得から税金の支払いまで全て自分一人で行わなくてはいけませんが、仕事量を自分で調節できるのが個人事業主の強み。労働時間や収入をコントロールしやすく、ライフイベントに合わせて働き方を大きく変えられるので、無理なく長期的に働けるでしょう。 また、働く場所も問わないので、自宅で育児や介護をしながら仕事をすることも可能です。 女性が働き方を選ぶうえで重視したい基準 女性が働き方を考える際、いくつか「重視してほしい基準」があります。自分に合った働き方を見つける際にも役立つので、以下の点に注目してみましょう。 やりがい 条件面を考慮することは大切ですが、「希望条件を満たしているから」という理由だけで働き方を選ぶと、途中でモチベーションが尽きてしまう可能性が高いです。選択した働き方を長く続けるためには、「やりがい」を見出すことが欠かせません。 やりがいがあれば、私生活と仕事の両立が大変でも気持ちが折れにくく、仕事が長続きしやすくなります。 やりがいは「やっていて楽しいと思えるか」「興味・関心のある分野か」「ある程度自分のアイデアを活かして働けるか」などに注目すると、見極めやすくなるはずです。 プライベートやライフイベント 仕事だけが人生ではないため、家族や友達、趣味といったプライベートの時間をきちんと確保できるかも、働き方を選ぶうえで重視しないといけません。働き方を選ぶ際は、企業の考え方や福利厚生から、従業員のプライベートを大切にしてくれるかを判断しましょう。 また、従業員のライフイベントに理解がある企業かという点も要チェックです。企業に理解があれば大きなライフイベントに直面しても、無理なく働き続けられる取り組みや工夫をしてもらえる可能性があります。 育休産休の取得率、女性従業員の平均年齢などを確認し、安定的に働けるかを考えてみましょう。 賃金や評価 男女平等が当たり前になったとはいえ、昇給や昇進において、意識レベルで男女格差が残っている企業があることも残念ながら事実です。「男女格差はあるものだから」「女性だから仕方ない」と自ら言い聞かせることで、自分に合わない働き方を選択してしまう危険性もゼロではありません。 近年は、成果に応じて性別関係なく正当に評価する企業が増えつつあります。また、男女ともにワークライフバランスが保てるよう職場環境を整備している企業も多いです。 働き方を選ぶ際は、企業の賃金や評価制度にも注目して「女性が働きやすい環境か」を判断してください。 選択肢の豊富さ ライフスタイルや考え方は年々変化するもので、今選択した働き方が将来的にもずっと合うとは限りません。特に女性は、結婚・出産でライフスタイルが大きく変わりやすく「10年後の自分に合う働き方」を予想することすら困難です。 そのため「働き方の選択肢が豊富」という点も、働き方を選ぶ際にぜひ意識したいポイント。 テレワークや時短勤務、週休3日制といった制度・取り組みを自分で自由に選択できれば、状況に合わせた働き方が可能となり、長期的なキャリア形成ができるでしょう。 女性の働き方選びで後悔しないコツ 女性が働き方を選ぶ際に重視すべきポイントをお伝えしましたが、ここからは自分に合う働き方を選ぶ具体的な方法を紹介します。後悔しない働き方をするために、以下のことを実践してみてください。 勇気を出して行動する 「今とは違う働き方がしたい!」と思いつつも不安や面倒くささに負けて、今の働き方を続けてしまう女性は少なくありません。 しかし、合わない働き方を続ければ仕事のモチベーションが下がりやすいうえ、そのまま年齢を重ねて働き方の選択肢が狭まってしまう恐れがあります。ゆくゆく後悔したくないなら、今の働き方に悩みや疑問を持った時点で、勇気を出して行動しましょう。 行動するといっても、いきなり転職のような大きなアクションを起こすのではありません。どんな働き方がしたいか条件を考えたり、働き方や企業の情報を集めたりすることも立派な行動の一つです。 小さなアクションを積み重ねることで大きな決断もしやすくなり、働き方を変えることへの不安も和らぎます。 悩み・キャリアプランを明確にする これまでの働き方を振り返り、「自分が負担に感じやすいこと」「悩みの種になりやすいもの」を明確にしましょう。嫌だ、辛いと感じるものを把握しておかなくては、また同じような働き方を選択してしまう可能性があるためです。 なお、悩みが把握できたら理想のキャリアプランについても考えてみてください。 今抱えている悩みから解放されることや、理想の働き方をすることはあくまで通過点であり、「理想の働き方ができたらどうなりたいか」を明確にするのが最終的なゴールです。 キャリアプランがはっきり描ければ、そこから逆算して「今やるべきこと」も見えてきます。 情報収集は徹底的に 家事育児をしている女性でも働きやすいよう、今はさまざまな働き方が登場しています。後悔しないためには、事前に一つ一つの働き方をよく調べることが大切です。 たとえば、最初はAという働き方が合っていると思っても、調べるうちにBの働き方のほうが理想に近いと発見するケースは少なくありません。 あらゆる可能性を探ることにもつながるため、情報収集は徹底的に行いましょう。 条件に優先順位をつける 自分に合った働き方を考えると、同時に「自分の理想を実現するための条件」も見えてきます。 条件は、働き方や企業を選ぶ際の基準となるため、明確にしておいて損はないでしょう。しかし、自分の理想が全て叶う好条件の企業はなかなか現れません。 大量の条件を挙げたり、過剰に条件にこだわったりすれば、適合する働き方がゼロになり悩みから抜け出しにくくなるため注意してください。 条件にこだわりすぎないようにするコツは、優先順位をつけることです。「絶対に譲れない」「あると嬉しい」「なくてもいい」と3つくらい指標を決めておけば、働き方に迷ったときも軸がブレにくくなります。 キャリアコンサルティングを受ける ここまで働き方を選ぶ具体的な方法を紹介してきました。しかし中には「一人で考えてもよくわからない」「忙しくてうまく情報収集できない」という女性もいるでしょう。 このような女性は、キャリアコンサルティングを受けるのがおすすめです。 プロのキャリアコンサルタントに相談すれば、抱えているモヤモヤを吐き出せて悩みが明確になるだけでなく、経験やデータに基づいた正確な情報を提供してもらえます。 具体的かつ大きな悩みを抱えている女性はもちろん、漠然と働き方に悩む女性にとっても、問題解決のヒントが見つかるはずです。 多様化する女性の働き方、自分の理想を見つけよう 人間関係やキャリア、ワークライフバランスなど、働く女性の悩みは尽きません。現状に悩みや違和感を持ったら、今とは違う働き方にも目を向けてみてください。 女性の働き方は時代と共に大きく変わり、今はさまざまな選択肢の中から自分の価値観に合うものを自由に選べるようになりました。 じっくり悩みと向き合い、理想の働き方について考えれば、自分に合うキャリアが見つかり悩みから抜け出せるはずです。

働き方や仕事の相談をするのが苦手…原因&克服方法を解説

選択肢が豊富で明確な正解がないからこそ、働き方の悩みは大きくなりがち。仕事をしていると、働き方に対して悩みや不安を抱き「誰かに相談したい」と思うこともありますよね。 しかしそんなとき、つい「相手の迷惑になるのでは」「どうせ何も変わらない」と考えて、悩みを相談できない人もいるのではないでしょうか。 本記事では、働き方や仕事の相談をするのが苦手な人に向けて、原因、克服方法、うまく相談するコツを解説します。 働き方の悩みを相談できない原因 なぜ、働き方や仕事の悩みを人に相談できないのでしょうか?まずは「相談できない」「相談するのが苦手」という人が抱えやすい原因を解説します。 人に気を使いすぎる性格 優しくて、人に気を使いすぎてしまう性格の人ほど、相談できずに一人で悩みを抱えやすいです。このような人は悩みがあっても「相談すると心配をかけるのでは」と遠慮したり「今は忙しそうだから相談しないでおこう」と相手に配慮したりします。 自分よりも相手を尊重し、他人に迷惑をかけたくないという気持ちが強いため、悩みや迷い、トラブルに直面しても一人で乗り切ろうとするのでしょう。 しかし、気配り上手で自立心が強いからこそ「自分で何とかしないと」と自分で自分にプレッシャーをかけてしまい、一度悩むとそこからなかなか脱出できません。 プライドが高い プライドが高い人は「人からどう見られるのか」を強く意識して、本当の自分以上に自分を良く見せようとすることがあります。 このような人にとって、相談して悩んでいる姿を人に見せることは自分の弱さを人に見せることと同じであり、プライドが邪魔をして人に相談できないのです。 また、プライドが高い人は自分のプライドを傷つけられることを極端に怖がり、臆病な一面があります。「話を聞いてほしいと言って断られたらどうしよう」「相談に共感してもらえなかったらどうしよう」と考えてしまい、相談する勇気を持てません。 思考が閉鎖的 働き方について悩んだとき、誰にも会いたくない気分になったり、人から放っておかれたいと強く思ったりする人は、閉鎖的な思考の持ち主かもしれません。 考え方が閉鎖的な人は、悩めば悩むほど自分の殻に閉じこもり、人に相談しようという発想すら抱かない傾向があります。また、自分とは異なる考え方や別角度からの見方を受け入れられず、自分の考えに固執して頑なになってしまうのも、閉鎖的な思考を持つ人の特徴です。 しかし、思考が閉鎖的だと客観的視点が得られず極端な考え方に陥りやすいため、悩みがさらに長期化するリスクがあります。 過去の相談経験にトラウマがある 相談は、持ちかける相手やタイミングを間違えるとちゃんと話を聞いてもらえなかったり、見当違いなお説教をされたりすることがあります。 そして、このような相談失敗の経験がトラウマになって、働き方や仕事について相談できなくなってしまう人も多いです。 「人に相談する」という行為は決して簡単ではなく、勇気が必要なもの。せっかく勇気を出して相談したのに誠実に向き合ってもらえないと「相談には何の効果もない」「相談しても無駄」だと感じて、相談することの大切さを見失ってしまうでしょう。 働き方の悩みを相談する効果 働き方や仕事の相談をするのが苦手な人は「相談しても意味がない」という考えを持っていることが多いです。 しかし、悩みを誰かに相談することには、さまざまな良い効果があります。ここからは、働き方の悩みを人に相談する効果・メリットを紹介しましょう。 気持ちが軽くなる 悩んでいる期間は、不安や不満、迷いが心に負荷をかけ、ストレスになっています。そんなとき、相談を通じて自分の胸の内を誰かに話すと、心の中にあるモヤモヤを排出できるのでストレス軽減になり気持ちが軽くなるでしょう。 また、相談すると相手から「わかるよ」「それはつらいね」など、共感が得られることもあります。他人に共感してもらえると「自分は一人ではないんだ」と思えて孤独感が和らぐので、自然と気持ちが前向きになるはずです。 気持ちが軽くなって前向きになれば考え方もポジティブになり、悩みや迷いからも抜け出しやすくなります。 客観的視点が得られる 一人で悩んでいるとどんどん頭が混乱してきて、問題を事実以上に大きく捉えてしまうことがあります。 しかし、誰かに相談するとなれば「現状に起きていること」や「自分の希望」を誇張なしに言語化する必要があり、問題を客観的に捉えられるでしょう。 さらに、物事を順序だててわかりやすく説明しようとすることで、悩みの原因や自分の気持ちを整理できるのも相談による効果です。 客観的に悩みや問題を捉えられれば解決方法も見つけやすく、悩みの長期化防止にもつながります。 アドバイスが得られる 人に相談すると、自分とは違った視点や知識、経験を持つ人からのアドバイスがもらえます。 時には「そのアドバイスは、自分の考えとは合わないかも」と思うこともあるかもしれません。しかし、合う・合わないの判断材料にはなっていることから、自分の意見と異なるアドバイスにも価値はあるのです。 働き方に関する悩みは根深いことも多く、多くの人から意見を聞いて多角的に物事を判断したほうが、後悔しない答えに辿り着ける可能性が高まります。相談によってアドバイスが得られれば、自分が持つ知識・情報の枠を広げられるはずです。 「働き方・仕事の相談が苦手」を克服する方法 相談したり人を頼ったりするのが苦手な人は、いざ誰かに悩みを相談しようと思っても「どうやって相談すればいいのかわからない」という新たな悩みにぶつかることがあります。 ここでは、苦手を解消するための克服法を解説するので、ぜひ実践してみてください。 情報を整理する 相談しているうちに自分でも何を言っているのかわからなくなり、相手にうまく悩みが伝わらなかった…という経験をしたことがある人は多いはず。このような事態を避けるため、相談はいきなりするのではなく、前もって情報を整理してから行うのがおすすめです。 「何があったのか」「どんなことに困っているのか」「何を求めているのか」の3つの観点で情報を整理しておけば、悩みや自分の希望を言語化しやすくなります。 頭で考えるだけだとうまく整理できないときは、一度紙に書き出してから必要な情報だけをピックアップしてみてください。 具体的なエピソードを振り返る 「何があったのか」「どんなことに困っているのか」「何を求めているのか」という相談の要点がまとまったら、話の肉付けに必要な過去の事例も振り返りましょう。 相談は、具体的なエピソードを盛り込んだほうが伝わりやすく、共感や適切なアドバイスが得られます。そのため、悩んでから起きた事象や悩む前と悩んだ後の心境の変化などを、相談前にしっかり振り返り把握することが大切です。 ただし「あれもこれも」とエピソードを詰め込みすぎると、聞き手に冗長な印象を与えるので要注意。起きたこと全てを話すのではなく、自分にとって大きな出来事や重要なエピソードだけを簡潔にまとめてください。 相談を後回しにしない 働き方や仕事の相談が苦手な人は「うまく話せないかも」「相談したい相手が忙しそうだから」などの理由で、相談するのをためらったり後回しにしたりすることがよくあります。 しかし「また今度でいいや」と考える癖がつくと、何かと理由をつけてまた今度、またまた今度…と後回しを繰り返して、結局いつまで経っても相談できません。 「報告・連絡・相談は早めに」とはあらゆる場面で言われていますが、それは働き方に関する相談でも同じです。悩みを長期間一人で抱えることには苦痛が伴い、さまざまなリスクがあるので、相談を後回しにするのはやめましょう。 不利なことも隠さず話す 相談時は本音で話すのが鉄則なので「こんな本音を話すと、相手から悪く思われるのではないか」と不安になることがあるかもしれません。 しかし、たとえ自分にとって不利なことであっても、相談の場では隠さず話したほうがいいです。全ての情報を正しく伝えなければ、相手からのアドバイスも的外れなものになってしまいます。何より、わざわざ時間を使って心を砕いてくれた相談相手を騙すような行為は、単純に失礼ではないでしょうか。 隠していたことがバレて情報を後出しすると、その後で気まずくなる可能性もあります。相談に乗ってもらう際の最低限のマナーとして、正直な態度を貫きましょう。 キャリアコンサルタントを頼っても◎ 働き方の悩みを相談する相手は、家族や友人、上司、同僚など、信頼できる人であれば誰でも構いません。ですが、中には「身近な人には相談しにくい」「誰に相談すればいいかわからない」という人もいるのではないでしょうか。 働き方や仕事にまつわる話は、キャリアコンサルタントに相談するという方法もあります。 キャリアコンサルタントは、じっくり話を聞いて最適な答えを一緒に考えてくれる、働き方・仕事の悩みに関するスペシャリスト。相談者が抱える悩みや問題を丁寧に深掘りしてアドバイスを授けてくれるので、口下手でちゃんと話せるか心配な人でも安心です。 相談相手が見つからないときや、プロの助言で効率的に問題解決したいときは、ぜひキャリアコンサルタントを頼ってみてください。 働き方について上手に相談するコツ よりわかりやすく相談するためには、いくつか押さえたいポイントがあります。働き方について上手に相談するコツを掴んで、相談力をより高めてください。 「上手に伝えなくちゃ」と思わない 相談する際、聞き手のためにわかりやすく伝える工夫をすることは大切です。 しかし、絶対に上手に伝えないといけないわけではありません。伝え方にこだわりすぎると「まだうまく話せないから相談しないほうがいい」と考えて、相談を先延ばしにしやすくなるので注意しましょう。他にも「上手に話さないと」と強く思う気持ちがプレッシャーになり、余計に話せなくなってしまうというケースも。 事前に情報やエピソードをまとめていれば、大きく本筋からずれた内容が伝わる可能性は低いですし、多少わかりにくい部分はコミュニケーションを通して補完できます。「上手に伝えなくちゃ」と身構えるのではなく、リラックスして本音で話すことが大切です。 相談するときは事前にオファーを出す 聞き手の都合によっては、今すぐ相談に乗れないこともあります。そのため相談する際は「今度、相談に乗ってくれませんか?」と、前もって相談したい相手にオファーを出しておきましょう。 事前に約束を取り付けておけば、急に相談を持ち掛けて相手を驚かせる心配がありませんし、相手の時間に余裕があるタイミングで話を聞いてもらえるはずです。 相談して話を聞いてもらうということは、相手の時間を自分のために使ってもらうということでもあります。だからこそ相手の都合に配慮して、できるだけ負担にならないよう予定を合わせてください。 遠慮せず質問する 相談とはコミュニケーションの一種であり、こちらが一方的に悩みを話したり、相談された人が一方的にアドバイスしたりするものではありません。「聞く」「話す」をバランスよく繰り返し、その対話の中で悩み解決の糸口を見つけるのが、相談の正しい形と言えます。 よって、相手の話にわからない点や誤解がある場合は、臆することなく質問・訂正をしましょう。 もちろん聞き方や伝え方に配慮は必要ですが、遠慮は必要ありません。事実を伝えてお互いの認識のずれをなくし、そこから解決策や着地点を考えたほうが、働き方の悩みから早く抜け出せるはずです。 悩みやすい働き方。相談する大切さを知ろう 現代の働き方は多様化しており、種類や選択肢が増えたからこそ、迷ったり悩んだりする人も増えました。働き方の悩みは深刻化しやすく、一人で長期間抱えると心身に悪影響を及ぼす恐れもあります。悩んだときは「自分の力で何とかしよう」と考えるのではなく、その悩みを誰かに相談してみましょう。 最終的な答えを見つけるのは自分自身ですが、話を聞いてもらうだけでも心は軽くなりますし、新たな視点が得られれば一人で悩むよりも早く答えに辿り着ける可能性が高いです。 相談スキルは人生のあらゆるシーンで役立つので、まずは相談する大切さを知って、ぜひ一歩踏み出してみてください!

多様化する働き方はどう選ぶ?自分に合うキャリアとの向き合い方

近年、重要視されている「働き方の多様化」。 しかし、中には「多様な働き方ってどんな働き方?」「多様な働き方の中からどれを選べばいいのかわからない」という人もいるのではないでしょうか。 この記事では、働き方の多様化とは?という基礎的な部分から、働き方の多様化を実現するメリット・デメリット、多様化する働き方との向き合い方を紹介します。 働き方の多様化とは? 働き方の多様化とは「働く人のライフスタイルや価値観を尊重し、さまざまな選択が可能な働き方」を意味します。労働時間の短縮や働く場所の自由化はもちろん、これまでは労働を諦めざるを得なかった人が自分らしく働けたり、本業とは別の仕事を持てたりすることも、多様化する働き方の一例です。 また、働き方の多様化が進んだことで雇用形態にこだわる風潮も薄れつつあり、今は派遣社員やフリーランスなど、企業に直接雇用されない働き方も普及しました。 働き方の多様化で生まれた取り組み かつて労働は、画一的な条件のもとで行われるのが一般的でした。しかし今は多様化する働き方に合わせて、企業でもさまざまな取り組みを実施しています。 働き方の多様化によって生まれた代表的な取り組みは、以下の通りです。 時短勤務 フレックスタイム制 テレワーク 時間単位の有給制度 副業・複業 このような取り組みにより、働く時間や場所は劇的に自由になりました。 また、副業や兼業スタイルが認められたことで、収入・スキルアップが目指しやすい社会となりつつあります。 働き方を多様化させるメリット 多様化する働き方は、労働者に多くのメリットをもたらします。どのようなメリットがあるのか、一つずつチェックしてみましょう。 ワークライフバランスが取りやすい たとえば、かつての日本は大半の仕事が「フルタイムで週5日働く」という条件でしたが、これだと条件を満たせない人は働きたくても働けません。どうしても働かざるを得ない場合は、仕方なく自分の時間を削ったり、家族に負担を強いたりするしかなかったのです。 しかし今は働き方が多様化したことで働く時間の長さや場所の自由度が向上し、ワークライフバランスが取りやすくなりました。 家事・育児と仕事を両立したり、自分の趣味を大切にしたりしながら働けるようになり、自分のライフスタイルに合わせた働き方を選択できます。 仕事にまつわるストレスが減る 多様な働き方の中から自分に合った働き方を選択することで、仕事のストレスが減少する可能性があります。 もちろん、働いていれば疲れることやうまくいかないことはあるもので、ストレスと完全に決別できるわけではありません。しかし、テレワークで通勤時間をなくしたり、フレックスタイム制を利用して出社時間を調整できたりすれば、仕事の快適度は向上するはずです。 また、仕事にまつわるストレスが軽減すると目の前の業務だけに集中でき、作業効率アップにも期待できるでしょう。 働き方の選択肢が広がる 働き方の種類が増え、その時々に応じたワークスタイルが選択できるようになったことも大きなメリットです。 たとえば、育児中は時短勤務にして将来的にはフルタイムで働く、貯金を増やしたいから短期の副業をするなど、そのときの考えや起きているライフイベントに合わせてベストな働き方ができます。 また、選択肢が増えてさまざまな働き方ができるようになったことで「ライフスタイルと合わないからやむを得ず退職する」というケースを減らせるのも嬉しいポイントです。 チャンスを増やすことも可能 働き方が多様化してライフワークバランスが整いやすくなったことで、以前に比べると自分の時間を確保しやすくなりました。 そのため、この時間を副業や勉強に活用してスキルアップし、自らチャンスを広げる人も多いです。 特に今は、働き方が多様化したからこそ、時間や場所にかかわらず成果を上げられる「個人の能力」が重視される傾向にあります。余暇時間をうまく使って自己成長に繋げるのは、今後ますます多様化するであろう「これからの働き方」を見据えた行動でもあるといえるでしょう。 働き方を多様化させるデメリット 働き方の多様化にはさまざまなメリットがあるとわかりましたが、人によってはデメリットに感じることもあります。事前にデメリットを知ることで対策も考えられるので、注意点や懸念点をしっかり理解しておきましょう。 種類が多すぎて悩んでしまう 働き方の種類が増えたのは良いことですが、一方で種類が多いからこそ「自分に合う働き方ってどれだ?」と悩んでしまう人が増えました。 また、本当は自分に合った働き方ができているのに、隣の芝生は青く見える現象が起こり「自分にはもっと合う働き方があるのでは…」と迷ってしまうケースもあります。 今の時代は仕事を選ぶ際、給与や福利厚生だけでなく、働き方にも注目しなくてはいけません。働き方が画一化されていた時代に比べると考えるべき要素が増えたため、働き方や企業選びに難航することがある点はデメリットです。 1日の業務負担が増えるリスク 多様な働き方の中には労働時間を見直す内容のものも少なくありませんが、労働時間が減少しても仕事量は基本的に変わらないのが一般的です。場合によっては、今までより短い勤務時間の中でこれまで通りの生産性を求められ、1日あたりの業務負担が増えてしまうケースもあります。 他にも、出社時間が自由になることで他の従業員とコミュニケーションを取る時間が減り、情報共有がうまくできずに業務が増えるリスクもゼロではありません。 収入が減る可能性がある 次々と新しい働き方が登場していますが、選択する働き方によっては、収入や退職金が減少する可能性があることも懸念点といえるでしょう。月々の給与は今と変わらなくても、選択する働き方が昇進に悪影響を与え、生涯年収は下がるという場合もあります。 今とは異なる多様な働き方を取り入れる際は、希望する働き方をした場合の直近の年収はもちろん、未来の年収についても予測しておくことが大切です。 また、キャリアアップに支障をきたす可能性もあるため、昇給・昇進を狙う人も慎重な判断が求められます。 働き方の多様化により悩んでしまう人の特徴 働き方が多様化して悩んでしまう人には、いくつか共通する特徴が見られます。特徴を理解すると悩みの原因が見えてくることも多いので、まずは自分に当てはまっている特徴がないか一つずつ確認してみましょう。 働き方の研究が不十分 人間はよく知らないものや自分の理解が追いつかないものに対して、「怖い」「嫌だ」とマイナスな感情を持つ傾向があります。そのため、多様化した働き方に対する研究が不十分な人ほど、新しい働き方にネガティブな印象を抱いて悩みやすいです。 多様化した働き方は、一見種類が多く複雑そうに思えるかもしれませんが、一つずつ紐解いていけばそんなに難しくありません。 大切なのは、いきなり「悩みを解決させよう」とするのではなく「自分に合いそう」と思える雇用形態や取り組みを一つだけピックアップして調べること。これを繰り返せば、自然と知識が増えて自分に合う働き方が見つかり、悩みから抜け出せるはずです。 働き方に対する理想が高い 多様な働き方が普及したおかげで、一人ひとりの希望に合わせた働き方が叶いやすくなりました。しかしそれは、「個人の詳細な希望まで叶う」と保証されているものではありません。 たとえば「1日1時間労働で、今までと同じ給料が欲しい」と言ったって、実現するのは難しいでしょう。 上記は極端な例ですが、あまりにも現実離れした理想の高い働き方を希望すると、なかなかマッチする働き方が見つからないのが現実です。 「自分に合う働き方がちっとも見つからない!」と悩みの原因になることもあるので、希望条件や理想は明確かつ現実的なものを掲げてください。 失敗を恐れて行動できない 本当は希望する働き方があるのに「失敗したらどうしよう」という思いから一歩踏み出せず、悩んでしまう人も多いです。 多様な働き方を取り入れることにはメリットだけでなくデメリットもあるので、失敗を恐れる気持ちが生まれるのは当然でしょう。しかし、そこで不安に飲まれて何にも挑戦できないと、未来で後悔するかもしれません。 「失敗するかも」と不安なときは、できるだけ失敗しないようにリスクを回避する行動を取ることが大切です。 希望する働き方をしている人の話を聞いてみる キャリアコンサルタントに相談してみる 副業から初めて本業にできそうか確認するなど このように、情報収集してみたり試験的に働いてみたりすることで、失敗のリスクを減らせます。いきなり大きな行動を取るのが難しいときは、今の自分にできる小さな行動から始めてみましょう。 何を選ぶべき?多様化する働き方への向き合い方 働き方の多様化により「自分らしく働く」ことが可能となった現代では、一人ひとりが自分で自分の働き方を決めなくてはいけません。しかし、働き方の種類が豊富になったからこそ「何を選ぶべき?」と悩んでしまう人も多いでしょう。 ここからは、多様化する社会と向き合い、自分に合う働き方を見つけるコツを解説します。 自分に自信を持つ 自分に自信がない人は「自分の選択は本当に正しいのだろうか」と不安になりやすく、失敗を恐れがち。他にも「こんな自分じゃ希望する働き方なんて実現できない」と後ろ向きに捉えて、多様化する働き方になかなか適応できないことも多いです。 自信が持てない人は、自分に合う働き方を探す前に、まずは自信を育てることが先決。小さなことでいいので、褒められた経験や上げられた成果を思い出し、過去の成功体験から失いかけている自信を取り戻しましょう。 自信がつくと、人と比べることなく自分の本音を大切にできるようになるので、自分に本当に合う働き方も見つかりやすくなります。 働き方研究・自己分析をする どんな働き方があるのか知識を増やすこと、自己分析を通して自分の本質を知ることも欠かせません。働き方の多様化は現在も進行中であり、定期的に情報をアップデートする必要があります。 また、自己分析を通じて自分の長所や短所、好きまたは嫌いなこと、大切にしている価値観などを丁寧に理解すると、客観的視点が養われて働き方の取捨選択がしやすいです。 多様化された働き方について正しい知識を持ち、自分の特性を冷静に把握できれば、向いている働き方・向いていない働き方が自然と見えてきます。 「自分らしい働き方」について考えてみる 多様化された働き方は、「皆と同じ働き方をすること」が正解とは限らず「自分らしさ」が一つのポイントになります。バリバリ働く、プライベートを大切にしながら働く、安定に重きを置いて働くなど、どのような働き方を選択した場合でも、自分が納得して気持ちよく働けるなら正解です。 よって、既存の固定概念を崩し、自分軸で働き方について考えてみることが大切。 自分のライフスタイルに合うか 理想のキャリアプランと方向性が合致しているか 仕事を通じて満足感が得られるか このような点に注目して考えてみると、自分らしい働き方のイメージが掴みやすいでしょう。 将来を意識しすぎない 将来について強く意識しすぎると不安感を抱く原因になりやすく、本来の希望とは異なる働き方を選択してしまうことがあります。 ライフプランやキャリアプランを立てるのは悪いことではありませんが、プランはガチガチに決めてしまうのではなく柔軟性を持たせましょう。 今後、多様化する働き方の中でさらに自分に合う働き方が見つかる可能性もあり、選択した働き方を一生続けないといけないわけではありません。未来のライフイベントや考え方、働き方にスムーズに対応できるよう、常に思考を柔らかくしてください。 多様化する働き方の中から自分らしいキャリアを探そう 働き方の多様化により、自分らしい働き方が実現しやすくなったのは嬉しいポイントですが、さまざまな働き方が登場しているからこそ「何が自分に合うの?」という悩みも増えています。 なかなか悩みから抜け出せないときや、誰かに気持ちを聞いてもらいたいときは、キャリアコンサルティングを受けてみるのも一つの手。 キャリアコンサルティングでは、目の前の悩みを解決する方法はもちろん、自分に合う働き方をコンサルタントと一緒に探していけます。知識・経験豊富なコンサルタントに相談することで、一人で悩むよりも早く自分らしい働き方が見つかるはずです。 自分らしいキャリアの実現に向けて「今考えられること」「今できること」を実践していきましょう!

働き方はこれからどうなる?自分らしい未来の働き方を見つけるコツ

働き方は、時代に合わせて変わるものです。現代の働き方も、IT技術の進化や働き方改革関連法の施行、人々の価値観の多様化などの影響を受けて、大きく変わりつつあります。 そんなときに気になるのが、これからの働き方。 どんな部分が今と変わるのか、反対に変わらないのはどんなところか、未来の働き方に期待と不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。 本記事では、これからの働き方として予想される3つのタイプや、これからの働き方で起こりうる変化、未来に備えて今やるべきことを解説します。未来を見据えつつ、自分に合ったこれからの働き方を考えていきましょう。 これからの働き方は誰にもわからない 前提となりますが、未来のことは誰にもわかりません。この記事では、現状起きている働き方の変化をヒントにこれからの働き方を予想しますが、現時点では誰もが想像していない全く新しい働き方が、未来では実現している可能性もあります。 中には「正確に予測できないなら、これからの働き方について深く考えるのは無駄ではないか」と思う方もいるでしょう。しかし、未来を見据えた柔軟な思考を持ち、いつでも行動できるように準備しておけば、これからどんな働き方がスタンダードになってもスムーズに対応できるはずです。 これからの働き方に乗り遅れないためにも、働き方の動向をこまめにチェックし、今の自分にできることを精一杯取り組みましょう。 これからの働き方として予想される3タイプ これからの働き方は、大きく分けて3タイプに分かれると予想されます。どんな働き方のタイプがあるのか、確認していきましょう。 従来タイプ 従来タイプは、一つの場所に集まり、決められた始業・終業時間に従って仕事をする、これまで通りの働き方です。雇用形態は正社員やアルバイト、派遣社員などさまざまですが、基本的なワークスタイルは今とほとんど変わらないでしょう。 大人数で力を合わせて一斉に作業したほうが効率のいい仕事においては、従来通りのスタイルをとったほうが生産性を上げられます。 そのため、これまで主流だった「会社に行き、所定労働時間働く」という働き方が完全になくなる可能性は低いです。 従来+進化タイプ 従来+進化タイプは、これまでの働き方に新しい働き方を加えた、新旧のいいところを合体させたような働き方です。 リモートワークや時短勤務、フレックス制などがこのタイプの代表例。たとえば、正社員として雇用されながらテレワークやフレックス制で働ければ、安定的な雇用・充実した福利厚生を受けながら、働く場所や時間に縛られません。 また、働く場所・時間が自由になれば、家庭やプライベートと仕事を両立しやすくなり、今よりも働きやすさが向上する可能性があります。 進化タイプ 進化タイプは、フリーランスや短期契約など、今までよりもさらに自由度の高い働き方です。近年は、プロジェクト単位で組織を渡り歩くプロジェクトベースの働き方や、Uber Eatsの配達パートナーのように働きたいときだけ働けるスタイルも登場しています。 進化タイプは、従来の働き方では実現が難しい「柔軟性」に優れているのが魅力。新しいアイデアも比較的実現しやすいため、チャレンジ精神の強い人や実力主義の世界に身を置きたい人に特に向いています。 ただし新鋭的な働き方である一方、他の働き方タイプに比べると社会保障が薄いため、リスク管理は必須です。 これからの働き方で起こりうる変化 これからの働き方は、今とどう変わっているのでしょうか?ここでは、現在起きている変化をもとに、これからの働き方の変化について考えていきます。 雇用形態の変化 これまでは、正社員という雇用形態で「終身雇用」「年功序列」といった制度が一般的でした。しかし近年は、非正規雇用の労働者を中心に事業展開したり、従来の雇用・評価制度を見直したりする企業が増えています。 そのため、これまでの「正社員が当たり前」という風潮は徐々に衰退し、これからの働き方では正社員以外の働き方もどんどん主流になっていくでしょう。 雇用形態が変化することにより、これからの働き方では「安定した企業に入社すること」よりも「市場価値の高いスキルを持つこと」のほうが重視される可能性が高いです。 勤務場所の変化 IT技術が発展したことにより、オンライン上で完結する業務は急速に増えました。また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でリモートワークが普及し「リモートでも問題ない」と確信を持った企業も多いです。 これまで一般的だったオフィス勤務の概念が覆ったことにより、これからの働き方では勤務場所の自由度がさらに高まるでしょう。 働く場所の縛りがなくなれば「子どもの面倒を見ながら働きたい」「地元に帰りたい」「通勤ラッシュを避けたい」と考える労働者も働きやすくなります。 労働時間の変化 勤務場所が変化し自由度が高くなったことで、労働時間に関するルールも緩和されていくでしょう。従業員が一つの場所に集まらないのであれば、わざわざ時間を合わせて働く必要もありません。 また、現代は「残業をなくそう」「ワークライフバランスを大切にしよう」という意識が強く、労働時間の見直しを図る企業が多いです。 労働時間については、今も時短勤務やフレックスタイム制などが導入されていますが、これからの働き方ではフリーランスのような雇用形態も主流になり、働く時間が一層自由になると予想されます。 働く人の変化 現在の日本は高齢化社会の影響もあり、労働人口が減少傾向にあります。人手不足の企業が増えており、これを解消するために「誰もが働きやすい組織作り」が求められているのです。 よって、これからは働く人にも変化が見られ、女性や高齢者が今まで以上に活躍できるようになるでしょう。性別・年齢問わず働ける環境が整えば、リタイアした高齢者やブランクの長い主婦でも社会復帰しやすくなります。 また、人手不足を補う目的で外国人労働者の受け入れにも積極的になると予想されるので、これからの働き方ではグローバル化の流れも加速するはずです。 業務内容の変化 これからの働き方を考える際は、「技術の進化により自分の仕事がどう変化するか」を考えることも大切です。 AIやロボットの進化により、これからの働き方では私たちの業務内容にも大きな変化が見られるでしょう。たとえば情報処理分野においては、人間よりも機械のほうがスピード・正確性ともに優れているので、今後はより機械化が進むと予想できます。 一方で、技術が進歩してAIによる同時翻訳機能が発達すれば国境を超えたビジネスも可能となり、働き方の選択肢が広がるはずです。 社会の変化 終身雇用制度が崩壊した現代では、定年まで一つの会社で勤め続けることを前提に考える人は少なくなってきています。すでに転職が当たり前となっていますが、これからはさらに転職によって理想のキャリア・働き方が実現しやすい社会へと変化していくでしょう。 ただし一方で、成果主義の傾向は強くなり、今まで以上に個人の能力が求められ、実力なしでは生き抜くのが難しくなる可能性が高いです。 価値観の変化 平成では不景気を背景にしたブラック企業が増加し、劣悪な労働環境でも金銭を得るために働く労働者が少なくありませんでした。 しかしこのような過去があるからこそ、令和に突入した現代では「お金があっても心身を壊しては意味がない」「ブラック企業では働かない」という価値観が一般化するようになりました。 金銭面だけに重きを置いて働く人は減少傾向にあり、これからの働き方では「やりがいがあるか」「成長できるか」「ワークライフバランスが叶うか」なども重要視されると考えられます。 これからの働き方に備えて今からできること これからの働き方では、さまざまな変化が起きる可能性が高いことがわかりました。未来のあらゆる変化に対応できるよう、この項目では今からやるべきことを3つ解説します。 幅広く通用するスキルを磨く これからの働き方では、個人のスキルが大きなカギとなります。「一つの会社でしか活きない能力」ではなく「幅広い会社で求められる能力」を磨くことを意識し、スキルアップを目指しましょう。 資格を取る、副業をして経験を積む、社内の研修・教育制度を活用するなど、スキルを磨く方法はたくさんあります。 スキルがあると会社から認められれば、人材確保の観点から「働く場所や時間は自由でいいよ」と言ってもらえるかもしれません。また、身につけたスキルは転職や独立をする際にも間違いなく武器になります。 社会の変化に対してアンテナを張る 主流となる働き方や求められるスキルは、時代のニーズに合わせて変わります。時代の動向に注目してアンテナを高く張り、継続的に情報収集することも欠かせません。 働き方は、ある日いきなりガラッと変わるわけではなく、日々じわじわと変化していくものです。そのため、ぼんやりしていると変化に置いていかれてしまい、うまく対応できない可能性があります。 現状を正しく把握することで、これからの働き方のヒントが掴めることもあるので、高い情報感度をキープしましょう。 キャリアプランを立てる これからの働き方は「多様化」が一つのキーワードになると予想されます。雇用形態や就業場所、勤務時間などの選択肢が多様化し、働き方が自由に選べるぶん、自分の意思でどのようなキャリアに進むのかを決めなくてはいけません。 そんなときに役立つのが、キャリアプランです。「将来どのような働き方がしたいか」を事前に計画立てておくことで、キャリアの岐路に立った際にも判断に迷いにくくなります。 また、キャリアプランを立てて目指すべき目標が明確になれば、そこから逆算して「今やるべきこと」も見えてくるはずです。 自分に合ったこれからの働き方を見つけるコツ これからは豊富な働き方の中から、自分に合った働き方をチョイスする必要があります。しかし「自分にはどんな働き方が合うんだろう…」と判断に迷ってしまう方も少なくありません。 ここからは、自分に合ったこれからの働き方を見つけるコツを紹介するので、ぜひ参考にしてください。 理想の暮らしをイメージする 将来的にどんな暮らしがしたいかをイメージし、そこから合う働き方を考えましょう。 たとえば、家族や自分の時間を大切にしながら暮らしたいなら、休日や時間に融通の利く働き方が合っていると考えられますよね。さらに自由度の高い暮らしを求める場合は、アルバイトやフリーランスのような働き方のほうが向いているかもしれません。 このように、どこで、誰と、どんな風に暮らしたいのかをイメージすることで、必然的に必要なお金や働ける時間が明確になり、自分に合う働き方も見えてくるはずです。 理想の暮らしをうまく想像できないときは、発想を転換させて「自分にとって嫌な暮らし方」からイメージを掴むという方法もあります。 働き方に関する知識を増やす インターネットや書籍、セミナーなどを活用して、興味のある業界・職種の働き方を学びましょう。 働き方は業界や職種によっても変わり、働き方の種類について知識をつけなくては、自分に本当に合う働き方は見つかりません。 また、気になる仕事があるなら副業をして実際に体験してみるのもありです。自分で経験してみることで働き方の内情がさらに正確に把握でき、思わぬ将来性が見つかったり、これからの働き方を考えるときの判断材料になったりすることがあります。 キャリアコンサルティングを受ける 予測不可能な未来を見据えながら、自分に合う働き方を探すのは簡単なことではありません。また、世の中にはさまざまな働き方があるため、一人で全てを調べ上げるのは至難の業です。 「今の自分はこれからの働き方に対応できるのか」「これからの自分にはどんな働き方が合っているのか」と迷ったときは、キャリアコンサルティングを受けてみるのもおすすめです。 確かな知識・経験を持つキャリアコンサルタントは、自分だけでは知り得ない情報を教えてくれたり、気づきを与えてくれたりします。これからの働き方を意識しながら、あなたに合うキャリアを一緒に考えてくれるはずです。 これからを見据えて、働き方を考えることが大切 これからの働き方を、正確に予測することはできません。ですが、完全には予測できなくても可能な限り見据えて、備えることはできるはずです。 現状に起きている働き方の変化は、これから起こりうる変化の大きなヒントになります。 社会のニーズや価値観の変化を敏感に捉えながら、今できることに精一杯取り組み、これからの働き方について考えていきましょう。

ワークライフバランスの取れた働き方がしたい男性必見!個人でできる取り組み

少し前まで日本には「男は仕事、女は家庭」という考え方が根付いており、この影響を受けて今でも「男性は仕事に生きるもの」と考える人がいます。しかし、生きるうえで仕事はもちろん重要であるものの、私生活だって大切ですよね。 ワークライフバランスは、働く人全てが実現すべきものであり「男性だけ」「女性だけ」「既婚者だけ」のような特定のカテゴリーの人だけの問題ではありません。 この記事では「男性のワークライフバランス」にスポットを当てて、ワークライフバランスを実現しやすい企業の特徴や、個人でできる取り組みなどについて徹底解説します。 ワークライフバランスとは? ワークライフバランスというと「仕事を減らしてプライベートを優先させること」「仕事とプライベートの時間をきっちり半分に分けること」など、誤解した解釈も多いです。 しかし、正確には「仕事と私生活との両立・調和」という意味であり、双方を両立させて相乗効果を生み出すことを目的としています。 なお、内閣府が策定した「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」によると、ワークライフバランスが実現した社会の定義は以下の通りです。 「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章 また、近年ではワークライフバランスをさらに進化させた「ワークライフインテグレーション」「ワークライフマネジメント」「ワークインライフ」という考え方も生まれています。 ワークライフバランスの取れた働き方をするメリット・デメリット ワークライフバランスの取れた働き方には多くのメリットがある一方で、問題点やデメリットも存在します。メリット・デメリットの詳細をチェックしていきましょう。 ワークライフバランスの取れた働き方をするメリット ワークライフバランスを実現させるメリットは、主に以下の通りです。 モチベーションや生産性アップ 仕事が長続きする 健康的な生活が送れる 仕事以外でもスキルや人脈を確保できる 人生の幸福度が上がる ワークライフバランスが整うと労働意欲が低下しにくく、モチベーションを維持しやすいぶん生産性が高まります。仕事が忙しくて寝不足…なんて事態も起こりにくいので、心身ともに健康的でいられるでしょう。プライベートの時間を使ってスキルや知識、人脈を身につけることもでき、それらが仕事の成果に繋がる場合もあります。 また、仕事だけに没頭していると「労働で得られる幸福感」しか味わえませんが、仕事と私生活が充実すると「双方から得られる幸福感」を体験でき、人生そのものの幸福度も上がるはずです。 ワークライフバランスの問題点やデメリット 多くのメリットがあるものの、ワークライフバランスには以下のような課題やデメリットもあります。 企業にとって導入ハードルが高い 生産性が下がることがある 給料が減る可能性がある ワークライフバランスを実現させるためには、これまでの企業体制やルールをガラリと変えなくてはいけないことも多く、企業にとって容易ではありません。そのため、ワークライフバランスという言葉の普及率とは裏腹に、実際の導入率はそこまで高くないのが実情です。 また、いくらワークライフバランスを取るためといっても、むやみに労働時間を減少させれば人手不足や生産性の低下を招きます。仕事にパワーを全振りしない分、給料が下がるリスクがある点も、ワークライフバランスのデメリットといえるでしょう。 ワークライフバランスを実現させる主な取り組み 近年は、ワークライフバランスの取れた働き方を実現させようと、制度や取り組みを強化する企業が増えています。ここからは、ワークライフバランスの主な取り組み事例を紹介するので、自分が働く会社との比較や理想のバランスを考える際に役立ててください。 休暇・休業に関する取り組み ワークライフバランスには、休暇が取りやすく、やむを得ず休業しても復職しやすい環境が不可欠です。そのため年間休日数を増やすだけでなく、「有給休暇」や「育児休暇」「介護休業」などを取りやすくしたり、休業後の復職支援制度を整えたりする企業が増えてきました。 また「産前産後休業」を取れるのは女性だけですが、男性向けに「配偶者出産休暇」を設けるケースもあります。 休暇・休業の取り組みが充実すればプライベートの時間が増え、私生活も充実するはずです。 労働時間に関する取り組み かつては長時間労働を美徳とする風潮がありましたが、ワークライフバランスが求められている現代では労働時間の見直しも重要視されています。 今は「定時退社」を基本とする企業も珍しくありませんし、残業ありきの企業でも「ノー残業デー」に取り組むケースが多いです。さらに「フレックスタイム制」や「時短勤務」などの制度を導入して、柔軟な働き方ができる企業もあります。 働く時間の融通が利けば、男性でも育児や家事、趣味の活動に参加しやすくなり、家族や自分の時間を大切にできるでしょう。 労働場所に関する取り組み 労働場所に関する取り組みとして有名なのは、「在宅勤務」や「テレワーク・リモートワーク」でしょう。これらは働く場所にとらわれず就業できるので、地方で自然豊かな場所で働いたり、地元で家族の介護をしながら都市部の企業で働いたりすることも可能となり、仕事と私生活のバランスが維持しやすいです。 場合によっては通勤せずに働けるため、通勤時間がかからないぶん時間的ゆとりが生まれたり、通勤ラッシュを避けることでストレスが軽減したりします。 また、他にも休暇を過ごしながら働く「ワーケーション」、本社から離れた小規模オフィスで働く「サテライトオフィス」など、労働場所に関する取り組みは豊富です。 その他の取り組み ワークライフバランス実現に向けた取り組みは、まだあまり普及していないものや大々的にスポットを浴びていないものなどもあります。たとえば「定年退職した労働者の再雇用制度」や「労働環境改善に向けた窓口の設置」なども、ワークライフバランスを目標とした取り組みの一つです。 一見、ワークライフバランスに向けた取り組みをしていないように見える企業も、実は会社独自の取り組みを実施していることがあります。 「自分の会社はワークライフバランスを重視していないんじゃ…」と不安になった際は、一度会社独自の制度や取り組みにも目を向けてみましょう。 ワークライフバランスが叶う企業の特徴 個人でできることもありますが、ワークライフバランスの取れた働き方の実現には、企業が大きなカギを握っています。ここからは、ワークライフバランスを取りやすい企業に共通する特徴を解説していきましょう。 特徴を知っておけば、ワークライフバランス実現のために転職することになった際にも、企業選びに迷いにくくなるはずです。 働き方の選択肢が豊富 働き方の選択肢が豊富な企業は、さまざまなライフスタイルの人にマッチする企業です。 たとえば、在宅勤務できる会社であってもそれしか働き方がない場合、いつかライフスタイルが変わったときに働き方が合わなくなる可能性があります。しかし「在宅勤務・オフィス勤務・時短勤務から選択可」のような会社であれば、ライフスタイルが変わっても柔軟に働き方を変えられ、結果的に長く働けるでしょう。 働き方の種類が豊富な企業は、考え方も柔軟なケースが多いです。よって、もしも選択肢の中に自分の希望の働き方がなくても、希望を伝えたり交渉したりすれば導入してもらえる場合があります。 プライベートに関する福利厚生が充実している 近年は、会社独自で社員のプライベートを増やす試みをする企業も多いです。たとえば「誕生日休暇」「リフレッシュ休暇」のような特別休暇があったり、残業を失くすための取り組みをしたりしている企業は、ワークライフバランスへの関心が高い企業といえるでしょう。 このような企業は、社員に「仕事以外の時間も大切にしてほしい」と思っており、プライベートに関する福利厚生を充実させる傾向があります。 転職するときはもちろん、自分の会社の福利厚生についてよく知らないという人も少なくないため、福利厚生は定期的にチェックしましょう。 年齢性別問わず、さまざまな社員が働いている 企業によっては「30代が多い」「女性または男性中心の職場」といったように、特定の年代・性別の社員が集中していることがあります。しかしこのような特徴を持つ企業で働くと、年齢を重ねると働きにくく感じたり、一方の性別のみ優遇するような取り組みが登場したりすることも珍しくありません。 そのため、企業のワークライフバランスを判断する際は、働く社員の年齢層や男女比もチェックしましょう。男女比にあまり偏りがなく、幅広い年代の社員がいる企業のほうが「多くの人にマッチするワークライフバランス」を実現している可能性が高く、仕事が長続きしやすいです。 ワークライフバランス実現のために個人でできる取り組み 真のワークライフバランスとは「企業」と「個人」の取り組み、両方が揃って初めて実現するものです。よって、企業が労働環境を整えてくれることをただ待つだけではいけません。個人でもできる取り組みや考えられることがあるので、自分にできることから挑戦してみましょう。 仕事の効率を上げる どれだけ企業がワークライフバランスに関する取り組みを実施しても、のんびり働いていては終わる仕事も終わりませんよね。そのため、自らも作業効率を考え、サクサクと仕事をこなすことが大切です。 仕事の効率が上がれば、残業や休日出勤も減らせます。そうすれば、自然と自分の時間を増やすことができ、今と同じ働き方をしながらもワークライフバランスが整うでしょう。 会社の制度や勤務形態を見直す 今の会社の制度を確認し、ワークライフバランスが取れた働き方をするのに活かせるものはないかチェックしてみましょう。ワークライフバランスに関する制度はまだまだ制定途中なので、入社時にはなかった制度が気づかないうちに導入されているケースもあります。 また、複数の勤務形態がある企業で働いている場合は、勤務形態の見直しを行うことも有効です。たとえば、正社員からアルバイトに勤務形態を変更すれば、今よりも働く日数や時間の調整がしやすくなります。 ただし、勤務形態を変えると給料にも変化が起こるので、実行する際は事前によく検討しましょう。 会社と交渉する 自分が働きやすいと感じる制度や取り組みが会社にない場合は、会社に直接交渉を持ちかけるのも一つの手です。 その際は「妻や子どもとの時間を増やしたい」「家族を介護したい」「自分の時間を増やしてスキルアップしたい」など、ワークライフバランスを実現したい明確な理由も併せて伝えるのがおすすめ。急に企業の制度を大きく変えるのは難しくても、やむを得ない理由だと会社が認めてくれれば、特例として措置を設けてもらえる可能性があります。 また、すぐには希望が通らなくても「そんな社員もいるんだな」と幹部や役員に知ってもらうことで、ワークライフバランスへの関心を高めてもらえるかもしれません。 場合によっては転職を検討する 「今の会社では理想のワークライフバランスは実現できない」「今すぐワークライフバランスの取れた働き方がしたい」 このように思ったときは、思い切って転職を検討してみるのもありです。 ただし「仕事量が多い」「労働時間が長い」「休みが少ない」といったことばかり転職時に伝えると、不満が多いと思われて転職がうまくいかない可能性大。転職を検討する際は「働き方や仕事を変えて、ワークライフバランスが取れたら何がしたいか」をよく考え、前向きなアピールができるよう準備してください。 ワークライフバランスが取れた働き方に向けて、できることから始めよう かつては画一的だった男性の働き方も、今はワークライフバランスが求められる時代です。人生の充実度をより高めることを目標に、自分にとって理想のワークライフバランスについて考え、実現に向けて行動してみましょう。 「ワークライフバランスの取れた働き方がしたいけど、どんな働き方があるのかな」「具体的にどんな行動を取ればいいんだろう」 もしもこのような疑問を抱いたときは、キャリアコンサルティングを受けてみるのもおすすめです。自分の気持ちを話すだけでも頭の中が整理できますし、専門知識を持ったキャリアコンサルタントからアドバイスをもらうことで素早い問題解決へとつながります。 ワークライフバランスの取れた働き方をするために、個人で取り組めることもたくさんあるので、できることから始めてみましょう!

多様な働き方ごとのメリット・デメリットは?その後に考えることも解説

現代の日本は「働き方の多様化」が進んでおり、労働者は自分に合う働き方を自由に選択できるようになりました。 ですが、働き方を考えるときに気になるのが、メリット・デメリットではないでしょうか。どんな働き方にも必ず良い面と悪い面があり、自分に合う働き方を正確に判断するためには、メリット・デメリットの両方を知ることが欠かせません。 この記事では、働き方を多様化させるメリット・デメリットはもちろん、働き方の種類ごとのメリット・デメリット、その後に考えるべきことまで詳しく解説します。 働き方を多様化させるメリット 近年急速に進んでいる働き方の多様化。ですが、働き方を多様化させることにはどんなメリットがあるのでしょうか?労働者視点のメリットを3つ紹介します。 プライベートと仕事を両立できる かつては「フルタイムでの週5日出勤」という働き方が一般的で、家事や育児、介護などと仕事を両立させるのは簡単なことではありませんでした。 しかし多様な働き方が導入されたことで、働く時間や日数、場所などを労働者が自由に選択できるように。家事や育児はもちろん、自分の時間を大切にしながら働くことも可能となり、プライベートと仕事を両立できるようになったのです。 「育児や介護を理由に、仕方なくキャリアを諦める…」というケースが起きにくくなり、自分が望むキャリアを形成しやすくなった点は、多様な働き方の大きなメリットといえるでしょう。 自分に合った働き方を選択できる 働き方の多様化により新しい働き方が次々登場し、自分に合った働き方を選べるようになったこともメリットです。 働き方の選択肢が少なかった時代は、たとえ自分に合わなくても少ない選択肢の中から選ぶしかなく、無理をして働いている人も少なくありませんでした。 ですが無理をして働くのはつらいですし、仕事を続けるのも難しいですよね。自分に合った働き方ができれば仕事のストレスも軽減できるため、仕事に対するやりがいや満足感も増す傾向にあります。 また、働き方の選択肢が増えれば、ライフスタイルの変化に応じて働き方を変えることもでき、仕事が長続きしやすいです。 生産性・モチベーションの向上 自分のライフスタイルや希望に合った働き方ができれば、仕事に対する不満やストレスがなくなり、自然とモチベーションが上がりやすくなります。作業しやすい環境や時間帯に働けることも相まって、作業効率が上がり生産性も高まるでしょう。 また、副業という働き方を選択すれば、スキルアップのチャンスが増え、本業にも良い影響を与えるかもしれません。 このように、仕事に対する意欲を高め成果が上がりやすくなるのも、多様な働き方のメリットの一つです。 働き方を多様化させるデメリット 働き方を多様化させることにはメリットがある反面、人によってはデメリットに感じる要素もいくつかあります。懸念点として、以下のデメリットも把握しておきましょう。 年収や退職金が下がるリスクがある 働き方を変えるために転職をする場合、年収や退職金が下がる可能性があります。日本の企業では一般的に、勤続年数の長さによって昇給や退職金の額が決まるためです。 また、転職するタイミングによってはボーナスがもらえない場合もあり、転職した年は一時的ではあるものの年収が大きく下がってしまうかもしれません。 お金だけが全てではありませんが、お金は生きるうえで不可欠なうえ、働くモチベーションにも直結します。働き方を変える際は、その後の給与事情やボーナス、退職金がどうなるのかまで具体的にシミュレーションすることが大切です。 成果を求められる傾向がある 多様な働き方の中には、仕事の進め方や働く時間などを自由に決められるものも多いです。 自由度が高いのはいいことですが、自由度の高さと責任大きさは比例する傾向があるため「いつどこで仕事をしてもいいが、期日までに必ず成果物を納めるように」と、今まで以上に成果を求められやすくなるでしょう。 自己管理能力があり、主体的に行動するのが得意な人なら問題ないかもしれませんが、プレッシャーに弱い人やマルチタスクが苦手な人だとやりにくさを感じる可能性があります。 キャリア難民になる可能性も… 働き方の種類が増え、選択肢が大幅に拡大したのはメリットですが、選択肢が豊富だからこそ働き方の方向性に迷いやすいのはデメリットです。自分の方向性があいまいだと、転々と働き方や職場を変える「キャリア難民」「転職難民」と呼ばれる状態に陥りやすくなります。 自分が希望する働き方のメリット・デメリットを知ることは大切ですが、目先の損得だけを意識すると適性がない働き方を選択して難民化する恐れがあるので注意しましょう。 自分にとってベストな働き方を考える際は、メリット・デメリットだけでなく「自分に適性があるか」「自分の考え方にマッチするか」など、総合的な観点を持つ必要があります。 【雇用形態別】働き方のメリット・デメリット 雇用形態が異なれば当然働き方も変わり、それぞれにメリット・デメリットがあります。ここからは主流の雇用形態ごとに、メリット・デメリットをチェックしていきましょう。 正社員のメリット・デメリット 正社員のメリットは、福利厚生が充実していて雇用・収入ともに安定していることです。社会的信用度も高く、ローンやクレジットカードの審査に通りやすい他、正社員経験があると転職シーンでも有利に働くでしょう。 ですが正社員はフルタイム勤務が一般的なため、プライベートを優先しにくいというデメリットがあります。異動や転勤の可能性もあり、命じられた場合はやむを得ない理由がないと基本的には拒否できません。 派遣社員のメリット・デメリット 派遣社員のメリットは、働く時間や日数、場所の希望条件が通りやすいことです。残業や休日出勤は原則なしのため、プライベートを大切にしながらライフスタイルに合った働き方ができるでしょう。 アルバイトに比べると時給が高く、派遣会社によるサポートを受けられるところも、嬉しいポイントですよね。 ただし派遣社員には雇用期間の定めがあり、雇用が不安定になりやすいというマイナス要素もあります。 パート・アルバイトのメリット・デメリット パート・アルバイトのメリットは、働く日数や時間を好きなようにコントロールできることです。正社員に比べると仕事の難易度が低いので精神的負担もかかりにくく、無理のない働き方が実現できます。 しかし、自由度が高く仕事の難易度が低いからこそ、アルバイトの収入は低くなりがち。基本的にはボーナスや退職金も出ないので、正社員と比べるとどうしても生涯年収が少なくなるのはデメリットです。 業務委託のメリットとデメリット 業務委託のメリットは、働く時間や場所はもちろん、業務内容も自分で選ぶことができる自由度の高さです。企業と業務委託契約を結ぶ際は、必ず事前に業務量や業務内容のすり合わせを行うため、自分が苦手な業務は断ることができます。 また、得られる収入に上限がなく、スキルがあれば高収入を手にすることも不可能ではありません。 とはいえ、成果報酬型なので収入が安定しにくいというデメリットがあり、労働基準法も適用されないため保険の支払いや確定申告の手続きも自分で行う必要があります。 【制度別】働き方のメリット・デメリット 働き方改革が推進されていることもあり、多様な働き方を叶える制度や取り組みを導入する企業が増えてきました。制度別のメリット・デメリットを解説するので、自分に合いそうな制度はないか探してみてください。 テレワークのメリット・デメリット オフィス以外の場所で時間にとらわれず働くことを、テレワークといいます。 テレワークのメリットは、出社する必要がないことです。通勤時間が発生しないぶんプライベートの時間を増やせますし、地方で暮らしながら都市部の企業に勤めることもできます。 ですが通勤しないでいいからこそ、人によっては運動不足になりやすい点はデメリット。自宅で仕事をする場合は仕事とプライベートのオンオフを切り替えにくく、思うように集中できない可能性もあります。 フレックスタイム制度のメリット・デメリット 一日の労働時間の長さを固定せず、労働者が出退勤時間を自由に決められる働き方をフレックスタイム制度といいます。 フレックスタイム制度のメリットは、自分のプライベートを優先して仕事のスケジュールが組めることです。朝や夕方に起こる通勤ラッシュを避けることも可能となり、通勤ストレスが軽減するでしょう。 しかし、社員ごとに勤務時間が異なるためどうしても社内のコミュニケーションが減り、チームワークに悪影響を与えやすいのは難点です。 短時間正社員制度のメリット・デメリット 勤務時間を短く設定しながら、正社員として雇用契約を結ぶ働き方を、短時間正社員制度といいます。 短時間正社員制度のメリットは、プライベートの時間を確保しながら、昇給やボーナスといった待遇はフルタイムの正社員と同じであることです。ゆくゆくはフルタイムの正社員になることも可能で、ライフスタイルに合わせて働き方を変えやすいところも魅力。 ですが、勤務時間が短くなるということは、テキパキと仕事を片付ける必要があるということです。仕事中は時間に追われやすくなるため、ストレスを感じる人もいるかもしれません。 副業のメリット・デメリット 本業とは別の仕事をして収入を得ることを、副業といいます。 副業のメリットは、収入がアップすることや、本業とは異なる経験を積んでスキルアップできることです。また、本業というメインの収入源があるため、副業では「やりたい仕事」に重きを置くことができ、満足感も得られるでしょう。 しかし、必然的に労働時間が長くなるので、充分な休息が取りにくくなるという懸念点もあります。 働き方のメリット・デメリットを理解したら考えること ここまで、主流の雇用形態や制度に関するメリット・デメリットを紹介してきました。ですが、働き方に関するメリット・デメリットは、理解しただけで満足してはいけません。理解した内容を参考にしながら、自分の働き方を見直すことが大切です。 ここからは、働き方のメリット・デメリットを理解したら考えてほしい3つのポイントを解説します。 どんな働き方がしたいのか 理解したメリット・デメリットを参考に「自分に合う働き方」を考えてみてください。 働くうえで重要視している点や、反対に絶対に避けたい点などと、各働き方のメリット・デメリットを照らし合わせると、自分にとってベストな働き方が見つかりやすくなります。 自分の強みや適性、これまでのキャリアなども考慮しながら、どんな働き方なら気持ちよく仕事ができるかをじっくり検討してみましょう。 理想の働き方実現にはどんな行動が必要か 考えた結果「今の働き方が一番合っている」という場合は必要ありませんが、「今とは異なる働き方のほうが自分に合いそう」という人は、どんな行動を取れば理想の働き方が実現できるかを考えます。 働き方を変える方法は、異動や転勤、制度の利用、転職などさまざまです。 選ぶべき行動は、希望する働き方や本人の状況などによって異なるので、自分を客観視しながら行動計画を立ててみましょう。 自分にとっての大きなデメリットはないか この記事で紹介した働き方のメリット・デメリットはあくまで一般論であり、全ての人が同じように感じるわけではありません。 価値観や環境は人それぞれだからこそ、気になる働き方を見つけたら「自分にとって大きな不都合はないか?」と考えてみることも忘れないでください。 多くの人にとってはデメリットにならない点が、自分にとっては大きなデメリットに感じられるケースもあるので、具体的なシミュレーションを繰り返し行いましょう。 メリット・デメリットを知って理想の働き方を実現させよう どんな働き方にも、必ずメリット・デメリットがあります。働き方の良い面と悪い面を平等に知れば、自分に本当に合う働き方が見つかりやすくなり、働き方を変えてからも後悔しにくいはずです。 「メリット・デメリットを知っても、自分に合う働き方がわからない」「気になる働き方の、もっと具体的なメリット・デメリットが知りたい」 このような場合は、豊富な知識を持ったキャリアコンサルタントに相談してみるのもおすすめ。多様化している働き方は複雑で、自分一人の力で調べるよりもキャリアのプロを頼ったほうが迅速かつ正確な情報が得られます。 理想の働き方を実現する第一歩として、まずはキャリアコンサルティングを受けてみませんか。

「働き方が合わない」は甘え?30代男性が悩む理由と対処法

「働き方が合わない」と感じている30代男性は少なくありません。 働く男性にとって30代は、昇進や結婚など公私ともに変化の多い時期。そのため「今の働き方を続けていいのだろうか」「働き方が合っていないような…」と自分のキャリアを見つめ直す人が増える傾向にあるのです。 この記事では、働き方が合わないと悩んでいる30代男性に向けて、そう感じる理由や対処法を解説! 働き方が合わないことを理由に退職や転職するのは甘えなのか、という点についてもお伝えするので、ぜひ最後までお読みください。 30代男性が「働き方が合わない」と思う理由 30代男性は、何を理由に働き方が合わないと感じるのでしょうか?まずは、働き方に違和感や不満を抱いてしまう理由を解説します。 企業研究や自己分析が不足していたから 「就職・転職時には、企業研究や自己分析が必須!」と、よく言われますよね。 このように言われる理由は、企業研究および自己分析が不足していると、入社後に会社とのミスマッチが起こりやすくなるためです。自分に合わない会社に入社してしまうと「こんなはずじゃなかった!」とショックを受け、会社への不信感や働き方に対する疑問を持ちます。 入社歴が長くないのに働き方が合わないと感じる場合、もしかしたら事前の研究や分析が不十分だったのかもしれません。 大きなライフイベントが発生したから 結婚する、子どもができる、マイホームを購入するなど、30代は男性にとって大きなライフイベントが発生しやすい年代です。人生において重要な岐路に立つタイミングだからこそ、価値観や考え方が変化し、働き方が合わないと感じるケースもあるでしょう。 ライフスタイルは年々変わるものであり、しっかり将来設計を立てていても完璧に予想することはできません。そのため、独身時代は合っていた働き方も、ライフスタイルが変われば合わなくなることがあります。 労働環境や会社の方針に不満があるから 次から次へと仕事を任されて常にオーバーワーク気味、仕事の進め方に納得がいかない、正当に評価してもらえず給料が上がらない…。このように、労働環境や会社の方針に不満があると、働くことが大きなストレスになりますよね。 すると、次第に仕事に対して嫌悪感を持ってしまい「違う環境で働きたい」と思う原因になります。 労働環境や社風は、働くモチベーションに直結するものです。それらに大きな不満を抱けば労働意欲が低下し、働き方が合わないと感じても無理はないでしょう。 企業体質をしっかり理解したから 入社前に企業研究をすることは大切ですが「百聞は一見にしかず」というように、企業の本質は実際に働いてみないとわからない部分がたくさんあります。ですが、入社直後は目の前の仕事に手いっぱいで、なかなか冷静に自分の会社を評価できないでしょう。 ところがコツコツ経験を積み重ねて30代にもなると、昇進したり任される仕事の幅が広がったりして、次第に企業体質や経営方針などが今までよりもハッキリ見えてくるようになります。 企業の本質を正確に把握できるようになったことで、自分に合う・合わないのジャッジも正しく行えるようになり、働き方が合わないという結論が出されることも多いです。 会社の方向性が変化したから 会社は常に利益や成長を追い求める必要があり、そのための改善・変革が必須です。特にベンチャー企業は「変化に対応する柔軟性」が高く、必要に応じて経営を大きく方向転換することも珍しくありません。 しかし、会社にとっては良い方向転換だったとしても、自分も良いと感じるかは別問題。場合によっては、仕事のやり方が一気に変わってしまって戸惑うこともあるでしょう。 変化してしまった会社の方向性と自分の理想にずれが生じると、仕事をしていてもやりがいを感じられず「働き方が合っていないのでは…」と思う原因になります。 自分の考え方が変化したから 物も人も会社も、この世に「変わらないもの」はありません。そのため、大きな原因となるような出来事はなかったとしても、日々仕事をこなしていくうちに少しずつ心境が変化し、働き方が合わなくなるケースもあります。 昨今は特に「働き方改革」という言葉が広まって、多様性や柔軟性に特化した新しい働き方が次々登場していますよね。 働き方の選択肢が増えたことにより理想の働き方が見つかり、「今までの働き方は合っていなかったんだ」と気づく人も多いです。 「働き方が合わない」で退職・転職するのは甘え? 働き方が合わないと「退職」「転職」というキーワードが頭をよぎりがちです。ですがそんなとき「働き方が合わないで退職・転職をするのは甘えなのでは」と不安になる人も多いのではないでしょうか。 働き方が合わずに退職・転職するのは、甘えになるケースと甘えじゃないケースがあります。各ケースの特徴から、自分に当てはまるものを探してみましょう。 「働き方が合わない」が甘えになるケース 甘えになるのは「働き方が合わない」を言い訳にして、自分を納得させているケースです。 「入社前に調べればわかる始業時間を調べておらず、朝起きるのが辛い」「ゲームにハマっており、今はとにかくゲームがしたい」 このように、他人に知られると都合が悪い本当の理由を「働き方が合わないから」という言葉で誤魔化し、そう思い込むことで自分を正当化している場合、甘えているといえます。 体質的にどうしても朝起きるのが辛い人もいますし、プライベートと仕事のバランスを考えることも大切なので、これらの理由が一概に悪いわけではありません。ですが、退職理由は正確に把握して次へ活かさなくては、転職先でも「働き方が合わない」を言い訳に悩むことになりそうです。 「働き方が合わない」が甘えじゃないケース 甘えじゃないのは、何度もしっかりと考えたうえで「働き方が合わない」という結論に辿りついたケースです。 たとえ大多数が「そんな理由で働き方を変えるなんて甘えている」と思うような理由でも、自分にとって重大な理由であれば甘えではありません。 ただし、人の感情は突発的なものほど大きくなりやすく、重大なことのように捉えがち。だからこそ、何度も「本当に働き方が合わないのか?」「どんなところが合わないのか?」「どんな働き方なら合うのか?」など、深く考える必要があります。 働き方が合わなくて退職・転職したいと思ったときは、自分の心としっかり向き合い、本気でそう思っているのか確かめることが大切です。 「働き方が合わない」と思ったときの対処法 働き方が合わないと思ったときは、急いで退職や転職を決断するのではなく、多角的な観点から物事を考えることが求められます。悩みや迷いから抜け出しやすくなる方法を解説するので、ぜひ実践してみてください。 合わないと感じる原因を探る 働き方が合わないと感じる理由は人それぞれなので、「自分なりの合わないと感じた理由」をきちんと把握する必要があります。 まずは、今の働き方で嫌だと思っていることやストレスに感じていることを書き出してみましょう。 そして一通り書き終わったあとは、一つずつ深掘りしていきます。たとえば「社風が合わない」と書いたなら、どんなシーンでそう思ったのかなど、できるだけ具体的に考えてみてください。 合う働き方とは何か考える 「働き方が合わない!」とだけ思っていてもどうしようもなく、「どうすれば気持ちよく働けるか?」を考えることも大切です。 先に考えた働き方が合わない理由も参考に、自分に合う働き方を探してみましょう。 なお、合う働き方を探す際は、自己分析と働き方研究が欠かせません。働くうえで自分が重視しているポイントを押さえ、さまざまな働き方の情報を幅広く収集することで、自分に本当に合う働き方が見つかります。 有給休暇を取得して休んでみる 心身が疲弊すると人は冷静ではいられなくなり、目の前にある仕事という苦痛からとにかく逃れようとすることがあります。働き方が合わないと感じる理由は、もしかすると仕事が忙しく心に余裕がないからかもしれません。 そんなときは、可能であれば有給休暇を取得して、一度ゆっくり休んでみるのがおすすめ。 たっぷりの余暇は心身をリフレッシュさせてくれるとともに、自分の考えを整理するのにも役立つので、悩み解決の糸口も見つかりやすくなります。 上司や人事部に相談するのも◎ 働き方が合わないと感じていることを、上司や人事部に相談してみるのもありです。 働き方が合わないとすぐに退職や転職を検討する人が少なくありませんが、今の会社にある制度を利用したり部署異動をしたりするだけで、合う働き方が実現できる場合もあります。 このときのポイントは、合わないことだけを伝えるのではなく、合う働き方も伝えることです。 「今の働き方が合いません」とだけ言われても、会社は対処に悩みます。「こんな働き方なら、自分らしく働けます」と具体的な希望を伝えたほうが、会社は実現可能かを一緒に考えてくれるでしょう。 転職を検討する 場合によっては「今の会社にいる限り、自分に合う働き方は一生実現できない」と確信を持つこともあるでしょう。 そんなときは、思い切って転職を検討してみるのも一つの手。キャリアの棚卸しをする、合う働き方ができる企業を探してみる、転職後の生活を具体的に想像してみるなど、検討段階からできることはたくさんあります。 転職にはリスクもあり不安がつきものですが、じっくり検討してから転職を決意すれば不安は最小限で済み、転職活動をする際も前向きでいられるはずです。 キャリアコンサルティングを受ける とはいえ、自分一人で考えてもなかなか答えが出せないときもあります。 「働き方が合わないと感じているけど、その理由がうまくまとまらない」「働き方が合わないから転職したいけど、本当に転職すべきなのか」 このような悩みや不安を抱えている場合は、キャリアコンサルティングを受けてみるのがおすすめです。 転職活動をサポートする転職エージェントとは異なり、キャリアコンサルタントはあなたのキャリアそのものをサポートするのが役目。キャリアに関することであれば、些細な相談にも親身になってくれるので、一人で考えるよりも早く問題解決できるでしょう。 30代男性が自分に合う働き方を見つけるコツ 自分に合う働き方は、簡単には見つからないことも多いです。「自分にはどんな働き方が合っているんだろう」と悩む30代男性に向けて、合う働き方を見つけるコツを紹介します。 やりたくない働き方をヒントにする 自分が「嫌だな」「やりたくないな」と思うのはどんな働き方なのか、考えてみましょう。やりたくない働き方を避けることで、自然と働き方が絞られて、自分に合うものが明確になります。 ただし、仕事には大なり小なり大変なことがあり、小さな「やりたくない働き方」まで含めていると、合う働き方がなくなってしまう可能性も…。 そのため「絶対にやりたくない働き方」だけに厳選するのがポイントです。 10年後の自分から考える たとえば、今30代の男性が60代になった自分を想像するのは、先が長すぎてなかなか難しいです。ですが10年後、40代になった自分を想像するのは、比較的容易なのではないでしょうか。 合う働き方がなかなか見つからないときは、想像しやすい「10年後の理想の自分」をイメージして、それに近づくにはどんな働き方をすればいいのか考えてみるという方法もあります。 たとえば「バリバリ仕事をしていたい」なら自分の力でどこまでも昇り詰められるような働き方、「家族との時間を大切にしたい」人にはライフワークバランスが取れた働き方が合いそうですよね。 キャリアプランとライフプランを並行して考えることで、将来設計も立てやすくなるはずです。 「働き方が合わない」と思ったらキャリアプランの見直しを 裁量ある仕事を任されることが増え、ライフプランも変わりやすい30代は、男性にとって働き方に悩みやすい時期。ですが、働き方が合わないことに悩むと働く意欲も薄れてしまい、仕事が辛くなりやすいです。 今の働き方に違和感や嫌悪感を持ったときは、できるだけ早くそう感じる原因を突き止め、自分に合う働き方をするにはどうしたらいいか考えることが大切。 「働き方が合わないけど何から考えればいいのかさっぱり…」という場合は、ぜひキャリア・コンサルティング・ラボのコンサルタントと対話を重ねてください。 キャリアコンサルタントと話すことで、自分でも気づかなかった価値観や本心が浮き彫りになり、進むべき道が開けるはずです。

働き方に迷う男性が確認すべきこと5選!決断したほうがいい人の特徴は?

「今のまま働き続けていいのか」と、働き方に迷う男性は少なくありません。 特に男性は 「長く働くことを見越して、キャリアアップできる環境で働きたい」「将来家庭を持つときに、今の稼ぎでは不安…」「家族のために、仕事とプライベートのバランスを取りたい」 このような悩みから、働き方の見直しを行うケースが多いです。 本記事では働き方に迷う男性に向けて、確認すべきポイントや決断したほうがいい人の特徴、迷いから脱出するための方法を解説します。 働き方に迷うのはなぜ? まずは、働き方に迷う原因からチェックしていきましょう。「なぜ自分は迷っているのか」を客観的に把握することで、悩みが具体的になり課題解決のヒントが見つかりやすくなります。 今の働き方に不満があるから 今の働き方に不満があり「現状を変えたい」という気持ちが、働き方の迷いを生んでいる可能性があります。 働き方に迷いつつも、なぜ迷っているのか理由がわからないときは「今の働き方に不満がないか」をチェックしてみましょう。 不満を抱く要素は人それぞれ異なりますが、会社の将来性や待遇、人間関係、労働環境、給与などが一般的には働き方の不満に繋がりやすいです。これら項目に、不満がある・ないで評価をつけると、思いのほか今の働き方に不満を抱いている事実が判明するかもしれません。 自分に合った働き方が不明確だから 「今の働き方でいいのかな」と迷うのは、自分に合う働き方をまだ理解していないからかもしれません。自分の希望や理想がわからないまま働いていると、どんな働き方をしていても「これでいいのか」と疑ってしまい、迷いが生じます。 この場合、働き方に関する知識を増やしたり自分の適性を分析したりすることで、迷いが晴れる可能性が高いです。 情報収集や自己分析を通して「自分に合った働き方」が見つかれば、今の会社に残るべきか転職するべきかの答えも出るでしょう。 今より良い環境になるか心配だから 理想の働き方が決まっていたり、ハッキリと「働き方を変えたい」と思っていたりする場合でも、迷いから抜け出せないケースがあります。 働き方を変えるということは、現状に変化が加わるということです。その変化が必ずしも良い物になるという保証はないため、不安から行動する決心がつかず、ズルズルと働き方に迷ってしまう人も珍しくありません。 特に男性は一家の大黒柱となる人が多いため「働き方を変えて今より悪い環境になったら、家族にも迷惑がかかるかもしれない」という不安から迷いを抱きやすいです。 自分のスキルに自信がないから 働き方を変える方法は「今の会社に残りつつ交渉して働き方を変える」または「今とは違う働き方ができる職業に転職する」の主に2つです。 しかし、何のスキルもないまま交渉や転職活動をしても成功する見込みは薄いですよね。 そのため自分に自信がない人ほど「会社に大きく貢献していない自分が交渉しても難しいだろう」「即戦力スキルがないから転職に失敗しそう」と考え、悩みが長期化することがあります。 迷うなら働き方を変えたほうがいい人の特徴 働き方に迷っても「その場の勢い」で会社を辞めたり、転職したりするのはNG!行き当たりばったりな行動は失敗や後悔に繋がりやすく、新たな悩みを生み出すことがあります。 ですが反対に、以下のような特徴を持つ男性なら、働き方を変える行動を取っても失敗しにくいです。 働き方の希望が明確に決まっている人 漠然と「働き方を変えたい」と思うのではなく、具体的に「こんな働き方がしたい!」と決まっている人は、迷いを断ち切って行動するだけで理想の働き方が叶う可能性が高いです。 働き方の希望が明確な人は、働き方を変えるうえで譲れないポイントも明確なので、業界や職種選びがスムーズにいきます。さらに、働き方を調べる際に業界や仕事に関する知識も吸収できているため、履歴書や面接が説得力のある内容になるでしょう。 そのため、働き方を変えるために転職をしても成功しやすく、しっかりイメージできているからこそ理想と現実のズレが少なく長続きします。 長期間、働き方を変えたい気持ちが揺るがない人 たとえ自分に合った働き方をしていても、毎日働いているとふと「これでいいのかな?」と現状に迷いを持つことがあります。 そのため「どれくらいの期間、働き方について悩んだか」も、本気度を測る一つの判断材料です。たとえば、長期間働き方について迷い、それでも働き方を変えたい気持ちが揺るがなかった人は、転職を決断しても後悔しにくいでしょう。 悩みが長期化するのはあまりいいことではないものの、悩み抜いた末に行う決断はその後気持ちを惑わせません。 今のままでは理想の働き方ができないと感じる人 「今の働き方と理想の働き方がかけ離れている」「今のままじゃ自分の理想は叶わない」と強く感じている人も、働き方を変える行動を取ってみるべきかもしれません。 このように感じるということは、既に自分の理想が確立されているということです。まだハッキリと明確化できていない場合でも「今の会社のこんなところが理想と違う」と気づければ、その裏を返して自分の理想が見つかるでしょう。 ただし、自分の理想が全て叶う会社は稀であり、理想とほんの少し違うだけで働き方に迷っているとキリがありません。そのため、今の働き方に理想と違う部分を見つけたとしてもすぐに結論を出すのではなく、よく考えることが大切です。 働き方に迷う男性が確認すべきポイント 働き方に迷ったとき、焦って答えを出す前に確認したいポイントがいくつかあります。後悔しない働き方を選択するためにも、働き方に迷ったら確認したいポイントを押さえておきましょう。 今の会社で働きながら問題解決できないか 働き方を変える方法は、転職だけではありません。今の会社にある制度や取り組みを利用したり、スキマ時間に副業をしたりすることでも、働き方は変えられます。 そのため、まずは今の会社に残りつつ、今とは違う働き方ができないか考えてみましょう。 うまくいけば、転職にはつきものの「失敗するリスク」を回避しながら、自分に合った働き方が実現できます。 まずは、自社の制度や取り組み、ルールなどを確認してみてください。今は働き方が多様化しているので、自分の入社時にはなかった働き方に関する制度が後から追加されている可能性があります。 転職市場の動向はどうなっているか 働き方に迷ったときは、求人数は増えているか、求人が増加している業界はどこかといった転職市場の動向をチェックすることも欠かせません。 たとえば、希望業界の求人数が減っているタイミングで転職活動を行っても、活動は難航しやすいです。それなら、まずは「時がくるまで待つ」という決断をして、それまでスキルを磨くのもありでしょう。 転職を決意した後に求人が少ないことが判明するとがっかりするので「働き方を変えるべき?」と迷った初期の段階で、一度転職市場の動向をチェックしておくのがおすすめです。 自分の市場価値はどれくらいか 働き方を変えるために転職すると仮定して、自分の転職市場価値を知っておくことも大切です。自分の市場価値が思っていたよりも高い場合、転職を決心する決め手となり迷いが晴れるかもしれません。 市場価値は、高ければ高いほど多くの企業から求められる確率が上がり、働き方の選択肢も広がります。自分の経験やスキル、強みなどを分析するとともに、求人情報をチェックして市場価値を判断してください。 働き方を変えると生活はどう変わるか 働き方を変えると、生活スタイルや給与事情も変わる可能性が高いです。そして、生活スタイルや給与は働き方の満足度に直結する重要な要素でもあります。 よって、働き方を変えると今の暮らしはどう変化するのか、あらかじめシミレーションしておきましょう。 希望する働き方ができる企業の求人を見つけたら、記載されている就業時間や賃金を確認し、具体的な生活ぶりをイメージしてみてください。「理想の働き方をすると自分はどうなるのか」というイメージを具体的に掴めれば、本当に働き方を変えるべきかどうかの迷いから抜け出せることがあります。 働き方を変えることに家族は理解を示しているか 男性の場合、自分の稼ぎが家族の大きな支えになっているというケースも少なくありません。 このような場合は、働き方を変える行動に移る前に、家族の理解を得る必要があります。また、現在独身の男性でも、パートナーがいるなら事前に話しておいたほうがいいでしょう。 家族やパートナーが味方でいてくれると、それだけで心強く感じられますし、協力してもらえる場面も増えます。もしも働き方を変えることを家族から反対されたときは、行動で無理に押し進めるのではなく、時間をかけて話し合ってください。 働き方の迷いを解決する方法 知識があいまいなときや自分の価値観が定まっていないときほど、働き方に迷いやすくなります。つまり、正しい知識をつけて価値観を確立させられれば、それが迷いから抜け出す後押しをしてくれるということ。 ここからは、働き方の迷いを解決に導く具体的な方法を紹介しましょう。 働き方や企業に関する知識を増やす よくわからないものに対して不安を抱き、選択に迷うのは当然です。そのため「自分に合う働き方がわからない」「どんな働き方があるのかよく知らない」という場合は、積極的に働き方や企業に関する知識を増やしましょう。 さまざまな求人を見る、あまり接点がない業界で働く人に話を聞かせてもらう、ネットの口コミを参考にするなど、知識や情報を得る方法はいくらでもあります。 業界や企業の知識を身に着けておけば、転職を決意した場合にもきっと役立つはずです。 自分に合った働き方を明確にする 自分に合った働き方をハッキリさせることも、迷いを解決する一つの手といえるでしょう。目指すべき働き方があいまいだと、悩みや迷いは長期化しやすいです。 また、多くの人にとって理想の働き方が、自分にも合うとは限りません。 たとえば「キャリア」という価値観一つとっても、最優先させる考え方、プライベートと両立させる考え方、やりがいを追求してキャリアは深追いしない考え方など、無数の考え方があります。 「こうでないといけない」という先入観を捨てて、自分の本心と徹底的に向き合ってください。 働き方を変えた未来と今を比較する 働き方を変えると、人間関係や職場環境はもちろん、出退勤時間や休日、給与なども変わりますよね。このような「働き方を変えて変わるもの」を紙に書き出し、今と働き方を変えた仮定の未来を比較することで、さまざまなメリット・デメリットが見えてくるはずです。 たとえば「休日」と書いたら、その隣に今の年間休日数を、さらにその隣に働き方を変えた場合に想定される年間休日数を書いて比較します。 労働環境や待遇、福利厚生などを細かく比較していくことで、働き方を変えるべきか否かを総合的に判断できるでしょう。 キャリアコンサルティングを受ける 仕事は人生の全てではありませんが、たくさんの時間を費やす仕事は人生の大きな一部です。人生において間違いなく重要な要素だからこそ、働き方の迷いに対する解決策がなかなか見つからず、どうしたらいいのかわからなくなることもあるでしょう。 そんなときは、ありのままの迷いをキャリアコンサルタントに打ち明けてみるのがおすすめ。 家族や同僚には話しにくい仕事の悩みも、キャリアコンサルタントは優しく受け止め整理してくれます。 あなたらしく働くための選択肢を一緒に探してくれるので「働き方に迷っているけど、自分に合う働き方がわからない」という人にも最適です。 働き方に迷う気持ちを打ち明けよう 「働き方を変えよう!」と決心できればあとは目標に向かって行動するだけですが、その前段階である働き方に迷う時期は、気持ちが落ち着かずモヤモヤしますよね。 特に男性は、働いて家族を支える役割であることが多いため、悩みが深刻化しやすいです。 幅広く情報収集したり、自己分析を重ねたりすることも大切ですが、悩みや迷いは一人で抱えるのではなくできれば誰かに相談しましょう。誰かに話すことで思考が整理されるうえ、第三者の意見を取り入れると視野が広がり、客観的視点が得られます。 相談相手は信頼できる人であれば誰でもOKですが、適任者が見つからないときや多角的なアドバイスが欲しいときは、キャリアコンサルタントに相談するのがおすすめ。 キャリア・コンサルティング・ラボなら、無理に転職をすすめることはせず、一人ひとりに合った働き方を一緒に考えます。 「働き方に迷っている」「働き方を変えたいけど、方法がわからない」という人は、ぜひキャリアコンサルティングを受けてみてくださいね。

理想の働き方を叶える考え方とは?働き方の例や制度を解説

働き方改革関連法が順次施行されていることも影響して、近年の働き方はますます多様化を極めています。 しかし、働き方について新しい考え方が次々に生まれているからこそ「働き方ってどう考えたらいいんだろう」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 この記事では、働き方に対してうまく考えがまとまらない方に向けて、理想の働き方を可能にする考え方を解説します。考えるときのヒントになる働き方の例や制度もあわせて紹介するので、参考にしながら「自分らしい働き方」を見つけてください! 働き方に「自分なりの考え方」を持つことが大切 以前であれば「正社員として働くこと」「毎日会社に行くこと」「1日最低8時間は働くこと」など、本当に正解かはどうあれ、皆と同じ働き方をすることが一応の正解とする雰囲気がありました。 ですが近年は働き方改革を意識する人や企業が増え、以前よりも柔軟な働き方が可能に。働き方は一人ひとり違っていい時代だからこそ、現代に「働き方に対する共通の正解」はありません。 今は個々が考えた「理想の働き方」に従って、自分が納得できる形で働くのが正解であり、そのような働き方ができれば仕事のやりがいや満足度は大きく向上するでしょう。 働き方に対する考えは定期的な見直しが必要 また、自分の理想とする働き方は、定期的に考え直すことが求められます。今の自分にぴったりな働き方で仕事ができたとしても、その働き方が10年後や20年後までぴったりとは限りません。 働き方は時代とともに変化するものですし、仕事に対する考え方も経験やライフイベントによって変化するものです。「これが自分に合っているから!」と思考が凝り固まってしまうと、今の自分に合った新しい働き方を見逃すことにもつながってしまいます。 今は定年後も働く人が増え、人生において労働に費やす時間が長いからこそ、一生かけて一つの働き方を貫き通すことは難しいです。 柔軟な働き方ができる時代になったからこそ、自分の思考も柔らかくして、定期的に考え方を見直してくださいね。 理想になりやすい働き方の例 自分に合った働き方で仕事をするためには、「理想の働き方」を見つける必要があります。ですがどんな働き方が自分の理想なのか、なかなか具体的にイメージが掴めないという場合もあるでしょう。 ここからは、多くの人が理想に挙げやすい5つの働き方を紹介します。自分の考え方に合う働き方はないか、ぜひチェックしてみてください。 バランスを保つ働き方 自分の私生活を第一に考え、仕事とプライベートのバランスを保ちながら仕事をする働き方です。主な雇用形態に、正社員や派遣社員、パート、アルバイトなどがあります。 「仕事とプライベートを両立させるのって大変そう…」と思うかもしれませんが、近年は短時間勤務制度や育児・介護支援がある会社も増えてきました。従業員のワークライフバランスを保つ制度や支援がある会社を選べば、私生活を大事にしながら無理なく働けるはずです。 プライベートとのバランスを大切にする働き方がしたいなら、福利厚生が充実した会社や有給休暇が取りやすい業界を選ぶことが重要となるので、企業選びはしっかり行いましょう。 上昇志向を重視する働き方 バリバリ働いてキャリアアップや給与アップにつなげる、上昇志向を重視した働き方を理想にする人も多いです。 非正規雇用でも上昇志向を持って働くことはできますが、効率的にステップアップしたいなら、裁量の大きい仕事を任されやすい正社員として働くのがベストでしょう。 かつては年功序列で従業員を評価する企業も少なくありませんでしたが、近年は評価制度を見直して個人の実力で評価をつける企業が大半。営業職や外資系企業、ベンチャー企業などは特に成果主義の考え方をする傾向が強いので「自分の頑張りが正当に評価される働き方がしたい」と思う方は一度検討してみてください。 安定や堅実性を意識する働き方 「しっかりと地に足をつけて働きたい」と考えるなら、安定性や堅実性が高い働き方を選ぶのがおすすめ。安定・堅実を求める場合は、雇用期間の定めがない正社員として働いたほうが、一つの仕事にじっくり向き合えてストレスが少ないでしょう。 ただし、コツコツと継続して働くことを想定するからこそ、将来性のある業界や職種を選ぶことが重要です。 また、長く職場から必要とされる人材になるために、スキルを磨ける環境や周囲のサポート体制が整っているかも要チェック。研修制度が充実していたり、先輩社員からのサポートが手厚かったりすれば、コツコツとスキルを積み上げてキャリアアップし、より安定したポジションで働ける可能性もあります。 やりがいを大切にする働き方 どんなに理想の働き方ができても、自分がつまらないと思う仕事はしたくありませんよね。そのため業務内容を重要視し、仕事を通じてのやりがいや成長を求める働き方も人気があります。 やりがい重視で働き方を選ぶ場合は、正社員や派遣社員、アルバイト、フリーランスなど、あらゆる雇用形態が考えられるでしょう。 雇用形態の選択肢が多いからこそ、安定性や収入の幅も広いのが特徴です。 しかし、やりがいを大切にする場合は、働き方を変える行動を取る前に業務内容や企業体質を綿密に調査する必要があります。働き方を変えてから自分の思っていたやりがいが得られないことが判明すると、早期離職の原因になりやすいため注意しましょう。 場所にこだわる働き方 仕事はほとんど毎日するものだからこそ「どこで行うか」も大切であり、働く場所にこだわる働き方も主流になってきました。 コロナ禍にテレワークが普及したこともあり、今は正社員や派遣社員、フリーランスだけでなく、アルバイトやパートも業務内容によっては場所を問わずに働けます。 たとえば自宅で仕事ができれば、通勤ストレスからも解放されるほか、介護や育児といったプライベートとも両立しやすくなるはずです。自宅から遠方の企業で働くことも可能になり、働ける会社の選択肢が増えるところも魅力でしょう。 柔軟な働き方を叶える制度 働き方を考えるときに、企業の制度や取り組みに関する知識は不可欠。さまざまな制度や取り組みを知ることで視野が広がり、自分の理想の働き方がイメージしやすくなります。 ここからは、導入する企業が増えている制度や取り組みを確認していきましょう。 テレワーク テレワークは「遠方」を意味するテレに「働く」を意味するワークを合わせた言葉で、文字通りオフィスから離れた場所で働く働き方です。 近年では、場所だけでなく時間にもとらわれない働き方の総称として使われることもあります。 場所や時間を選ばないテレワークという働き方をすることによって、自分のペースで仕事を進められ生産性が向上しやすいのがメリット。 ただし本社には行かなくていいものの、社内LANがつながるレンタルオフィスで働くよう指示される場合もあり、自分の好きな場所で働けるかは企業によって異なります。 フレックスタイム制 フレックスタイム制は、労働者が働く時間を自由に決められる働き方です。 「週もしくは月に〇時間働くこと」という所定労働時間は設けられていますが、所定労働時間さえ満たせば出退勤の時間は自分で調整できます。 働く時間が自由になることで、その日の予定や自分のライフスタイルに合わせた働き方ができ、プライベートとの両立もしやすいでしょう。通勤ラッシュを回避することも容易になり、通勤ストレスからも解放されるはずです。 自由度が高い働き方だからこそ自己管理能力が必須ですが、真面目でスケジュール管理が得意な人ならきっとのびのび働けるはずです。 短時間勤務制度 短時間勤務制度とは、1日の所定労働時間を短くする働き方で「時短勤務」とも呼ばれます。 短縮後の所定労働時間は1日6時間が原則ですが、企業と従業員の間で合意があれば1日7時間にしたり、隔日勤務にしたりしても問題ありません。 短時間勤務制度を利用すれば正社員のまま労働時間を短縮させられるので、これまで正社員として働いてきたキャリアや会社でのポジションを維持しやすいのが利点です。 また、ゆくゆくフルタイムに戻ることもできるので「育児や介護が終わったらフルタイム勤務したい」と考える方にも適した働き方といえます。 副業 副業は、本業とは別の仕事で収入を得る働き方です。未だに就業規則で副業禁止としている企業もありますが、政府が推奨していることを受けて副業を解禁する企業も増えてきました。 副業をすることで収入が二本柱となって金銭的に安定するほか、就業場所が分散されることで知見が広がり自分の成長にもつながるでしょう。 気になる業界や仕事にも挑戦しやすくなるため、副業を通して理想の働き方のヒントが見つかることもあります。 理想の働き方を可能にするための考え方 昨今は働き方に関するさまざまな価値観や考え方が登場していますが、それらはあくまで目安や参考にするものであり「自分らしい働き方」は自分で考えなくてはいけません。 理想の働き方を探すとき、どんな考え方をすれば答えが見つかりやすいのでしょうか?自分の理想の働き方を見つけるときに役立つ、考え方を紹介します。 「こうじゃなきゃいけない」を捨てる 「こうじゃなきゃいけない」という思考は、自分の本心をブレさせる考え方です。 たとえば「皆と同じじゃなきゃいけない」「正社員じゃなきゃいけない」という先入観を持つと、視野が狭くなって本当に理想とする働き方を見失うことがあります。もちろん「皆と同じ」「正社員」といった働き方が悪いわけではありません。ですが働き方に正解はないので、必ずしも自分にマッチするとは限らないのです。 「こうじゃなきゃいけない」「こうあるべき」という固定観念を捨てることで、新しい働き方も受け入れやすくなり、自分に本当に合う働き方が見つかります。 働き方についてじっくり考えを深める前に、まずは今持っている先入観を取り払いましょう。 これまでの働き方を振り返る これからの働き方を考えるとき、今までの経験は大きなヒントになります。 過去や現状を振り返り、働くうえで自分が大切にしたいことや絶対に譲れないポイント、さらには自分の強みを洗い出してみてください。なかなかポイントや強みが思い浮かばないときは、嫌だった仕事や上司から褒められた実体験を参考にするのが効果的です。 自分のことを正確に把握できれば、自分に合う働き方のイメージもより具体的になっていきます。 これからの働き方を明確にする 既成観念を捨てて過去を振り返ったら、いよいよ本格的にこれからの働き方を考えるフェーズです。振り返りによって得た自己分析の結果をもとに、自分にとって最も合う働き方とは何かを具体的に考えましょう。 ただし、この段階で強く「実現性の高さ」を意識すると、少し実現難易度が高いだけで簡単に諦めてしまい、本当の理想から遠ざかってしまうことがあります。 一見実現が難しそうな働き方も、企業や制度をよく調べたら実現できるケースがあるので、自分の心に忠実になって本音を探し出すことが大切です。 複数のキャリアプランを作る 人の考えは状況や年齢に応じて変わるものなので、今の自分に合う働き方が未来の自分にも合う保証はありません。また、現状のスキルではどうしても理想の働き方が叶いそうにない場合もあるでしょう。 そのため、働き方について考える際はキャリアプランを複数作り、キャリアアップやリスク回避の計画も練っておくことが重要。 働き方を変える行動をするときに生まれる不安も、事前にいくつかキャリアプランを用意しておけば安心材料になります。 働き方に対する考え方は、実はシンプル 現代は働き方が多様化し自由な面も増えた一方で、選択肢が多いからこそ働き方についてどう考えればいいのかわからなくなることがありますよね。 ですが、働き方に対する考え方の根底にあるのは「どうすれば自分が気持ちよく働けるか」というとてもシンプルなこと。この機会にぜひ、自分らしく働ける方法を考えてみましょう。 また、自分一人ではなかなか答えが見つからないときは、キャリアコンサルティングを受けてみるのも効果的です。 キャリアコンサルタントは相談者の悩みに寄り添ったり、これからの働き方を一緒に探してくれたりするサポーターのような存在。 第三者の意見を取り入れることで新たな視点が生まれ、悩みや迷いから抜け出す糸口が掴めるかもしれません。

ストレスのない働き方は可能?ストレス原因を知って自分らしく働く方法

仕事をしていると、ストレスを感じる場面は少なくありません。 誰しも一度くらいは「もっとストレスのない働き方がしたい…」と考えたことがあるのではないでしょうか? 「ストレスのない仕事はない」という声もありますが、自分にとってのストレス要因を丁寧に洗い出し、要因を避ける行動を取ることで理想の働き方が叶うケースがあります。 この記事では、働き方のストレスになる原因や、ストレスなく働く方法を解説!今の働き方にストレスを感じている方や、自分らしい働き方がしたいという方は、ぜひ参考にしてください。 「ストレスのない仕事はない」というけれど? 「ストレスのない仕事や働き方がしたい」というと「そんなものは存在しないよ」と返されることがあります。確かに、仕事はいつでも順調に進むわけではなく、時には思い通りにいかずにストレスを感じることがあるでしょう。 ですが「ストレスゼロの仕事」は難しくても「ストレスの少ない働き方」を選択して、今よりのびのび働くことはできます。 ストレスの少ない働き方ができれば、業務で少しストレスを感じても溜め込むことなく、うまく解消したり乗り越えたりできるはずです。「ストレスのない仕事はない」という考えは一部事実ではあるものの、強く思い込むことで理想の働き方を模索する邪魔になってしまうので注意してください。 ストレスのない仕事や働き方がしたいと思うことは「自分に合った働き方」を探す第一歩です。今自分が抱えているストレスと向き合い、どうしたらより気持ちよく働けるかを考えていきましょう。 働き方のストレスになる原因 何に強くストレスを受けるかは、人それぞれ異なります。「自分にとって最大のストレス」がわかれば、それを回避して快適な働き方が見つけられるはずです。 ここからは、働き方のストレスになる主な原因を紹介するので、自分にとってストレスになるか考えながら読んでみてください。 業務量が多い 業務量が多いと残業や休日出勤せざるを得なくなり、大きなストレスになります。プライベートの時間が犠牲になることも大変な苦痛ですが、自分のキャパシティを超える業務に常時追われ続ける苦痛はさらに強大です。 「任された業務を時間内にこなせない自分が悪い」と自己嫌悪に陥るきっかけにもなりやすく、自分で自分にストレスをかけてしまうこともあるでしょう。 また、厳しいノルマがあるような仕事だと、成果のためには膨大な業務をこなすしかなく、結果的にどんどんストレスが高まっていきます。 業務過多によるストレスは、常に仕事を抱えてゆっくり休む時間もないので、心身ともに消耗しやすいです。 責任が重い たとえば絶対厳守のノルマや納期があったり、会社の売上に直結したりする業務は精神的プレッシャーが大きく、仕事の責任を感じやすいです。 他にも、主任・課長・部長と昇進していくにつれて責任が大きくなり、つらいと感じるケースもあるでしょう。 仕事をするからには責任感を持つ必要がありますが、重すぎる責任を一人で背負い込む必要はありません。 常に大きなプレッシャーを抱えながら働いていると、ミスをしたりうまくいかなかったりしたときに過剰に責任を感じてしまい、精神的ストレスを感じやすくなります。 仕事内容が苦痛 入社前に全ての業務を把握できるわけではないので「本当に自分に適性があるのか」は、実際に働いてみないとわかりません。 いざ働いてみると、自分が想像していた仕事ではなく苦手分野だったり、業務に全く興味が持てずつまらないと感じたりすることもあるでしょう。 このように、仕事内容が自分に合わないと苦痛を感じ、働くことそのものがストレスになってしまいます。 仕事は楽しいことばかりではないため「大好き」「やりたくて仕方ない」と思えなくても、全くおかしくはありません。ですが、仕事は人生にとって大きなウェイトを占めるものだからこそ「大嫌い」「やっていて苦痛」と思うまで嫌悪感を抱いてしまうと、毎日がストレスの連続になってしまうのです。 人間関係に問題がある 「上司が怒りやすくパワハラ気質」「社員内で派閥やいじめがある」「何となく全体の雰囲気になじめない」 このような職場の人間関係の問題も、働く際のストレスになります。 「どんな仕事に就くか」は仕事をするうえでとても大切なことですが、同じくらい「誰と一緒に働くか」も重要です。大抵の仕事はチームプレーで行われ、一人では完結できないものだからこそ、一緒に働く人との良好な関係は欠かせません。 たとえ自分の理想の働き方で、好きな仕事に就けたとしても、職場の人間関係が悪いとそれだけで労働意欲をなくしてしまうことがあります。 給料や待遇が悪い 仕事でストレスを感じたとしても、給料や待遇が良いと「会社はしっかり評価してくれている」と思えるため、ストレスを解消できることがあります。 しかし、働きに見合った給料や待遇が用意されないと、仕事や会社に対しての不満は増すばかり。 どんどんストレスが蓄積していき、次第に「今のまま働き続けていいのかな」「働き方を変えたい」と考えるきっかけになるでしょう。 また、給料や待遇は仕事のモチベーションにも直結します。給料や待遇が悪いことでモチベーションが下がると仕事がおもしろくなくなり、働くことに対してさらに強くストレスを感じるという負のスパイラルに陥りやすくなるのです。 ストレスのない働き方をするメリット ストレスのない働き方をすることには、いくつものメリットがあります。具体的にどのようなメリットがあるのか、解説していきましょう。 無理なく仕事が続く ストレスの多い働き方をしていると、毎朝会社に行くのがつらかったり、仕事中も早く帰りたくて仕方なかったりしますよね。自分を激励して無理やり働くことで何とか仕事を続けている状態なので、無理がたたってプツンと気持ちの糸が切れてしまうと、突発的に仕事を辞めたくなることもあるでしょう。 ですが、ストレスのない働き方ができれば、会社に行ったり仕事をしたりすることにそこまでの苦痛は伴いません。ストレスがないからこそ「仕事がつらい、辞めたい」と思うことも滅多になく、無理なく仕事を続けられるはずです。 また、仕事で多少のストレスを感じたとしても、気持ちに余裕があるので落ち込んだり苦痛を感じたりしにくいところもメリットといえます。 心身ともに健康でいられる ストレスが、精神にも肉体にもさまざまな悪影響をもたらすのは周知の事実ですよね。大きすぎるストレスは、時には働けなくなるほどの体調不良や深刻な病気を招くこともあります。 一方で、ストレスのない働き方ができれば、心身に悪影響を及ぼすことなく健康的でいられるでしょう。 さらに、心と体が良い状態で安定すると、行動も安定しやすくなります。気持ちと体調にムラがなければ仕事の質やスピードも安定し、常に効率のいいパフォーマンスができるはずです。 ストレスがなければ「余裕がなくてイライラする」という現象も起こりにくいので、今まで以上に周囲の人に優しくできて、職場の人間関係も良好になる傾向があります。 成長できる ストレスのない働き方ができれば、一緒に働く人に対して萎縮したり、仕事にネガティブな感情を抱いたりすることがなくなります。気持ちが前向きになるぶん積極的になり、わからないことを素直に質問できるほか、やったことがない仕事にも挑戦する意欲がわいてくるはずです。 このように、日々の業務に積極的に取り組めるようになることで、自然と自身の成長に繋がっていくのも、ストレスのない働き方をする大きなメリットでしょう。 また、ストレスがなければ「頭の中がストレスでいっぱいで仕事に集中できない!」なんてことも起こりません。実務経験の構築やスキルを伸ばすことにだけ集中でき、成長スピードも上がるはずです。 成長することでキャリアアップや給与アップも期待できるので、さらに働きやすさが向上する可能性があるでしょう。 ストレスのない働き方をする方法 働き方を変えてストレスから解放されたいと思いつつ「どんな行動を取ればいいのかわからない」と悩んでいる方も多いでしょう。 そんな方に向けてここからは、ストレスのない働き方をするための5つのステップを紹介します。 ストレスに順位をつける 「ストレスのない働き方」といいますが、正しくは「自分にとってストレスのない働き方」です。苦痛を感じる要素は人によって微妙に違うからこそ、自分にとっての最大のストレスとは何かを突き止め、そのストレスをなくすことで気持ちいい働き方が手に入ります。 自分が何にストレスを感じているのかを正しく知るために、まずは「ストレスとなる要素」にランキングをつけましょう。 あまり難しく考えずに、働くうえで自分にとって嫌なことを紙に箇条書きして、後から順位付けしていくとスムーズですよ! たとえば「職場の人間関係」が自分にとって最大のストレスになるとわかれば、他人との接触が少ない仕事やテレワークという働き方を検討するヒントになります。 転職が必要かを考える 自分にとってのストレスがわかったら、そのストレスを回避するために転職が必要かを考えます。 ストレスのない働き方をするために、転職が必ず必要というわけではありません。 たとえば「仕事内容」にストレスを感じていても、部署異動して興味のある業務を担当できれば、転職する必要はないのです。ですが異動できるような部署がない中小企業で働いている場合だと、転職したほうがストレスのない働き方ができそうですよね。 このように、ストレスを感じる原因や現在働いている職場環境によって、転職の必要性は変わってきます。 急いで答えを出す必要はないので、転職するメリット・デメリットなども客観的に考慮しながら、転職したほうが良いのかをじっくり考えてみてください。 業界分析や求人チェックを行う 転職すべきか考えることと同時進行でいいので、希望する業界の分析や求人チェックを行いましょう。業界や企業のことをよく知らないまま転職すれば、自分が抱いていたイメージと現実のギャップに、またストレスを感じるかもしれません。 なお、たとえ転職しない決断をした場合でも、幅広い業界知識や企業情報は自分に合う働き方のイメージをより具体的にする効果が期待できます。 色んな業界や企業に触れて自分の現状と比較することで、転職する・しないの決心がつく場合も多いので、気になる業界や企業の働き方を調べてみましょう。 転職は徹底的に企業リサーチしてから行動 転職することにした場合は、応募したい企業のことをさらに細かくリサーチしてから、転職活動を進めていきます。企業の特徴からストレスになりそうな要素はないかしっかり分析するのはもちろん、離職率やネットの口コミも要チェックです。 ただし、どんな会社にも必ず欠点や改善点はあり、完璧な会社はありません。 ストレスゼロの職場を過剰に追い求めると応募できる会社がなくなってしまうので、自分で決めたストレスの順位に従って「自分にとってのストレスが少なそうな会社」という観点でリサーチしましょう。 調べてもよくわからなかった点や気になる点があった場合は、忘れないようにメモして面接時に質問してください。 キャリアコンサルタントに相談する 「どんな働き方をすればストレスを感じないか」は個人の価値観や考え方によって異なり、明確な正解がありません。だからこそ「自分にはどんな働き方が合っているんだろう」「転職すべき?今の会社に残るべき?」など、なかなか悩みから抜け出せないこともあるでしょう。 そんなときは、専門的な知識と豊富な経験を持つキャリアのプロに相談してみるのも一つの手です。 キャリアコンサルタントは、あなたがのびのびと働けるようサポートするのが役目。相談者の悩みに寄り添いつつ問題解決のためのアドバイスを授けてくれるので、自分に合った働き方がきっと見つかるはずです。 ストレスのない働き方を実現させよう 仕事は、過度なストレスを抱えることを前提として行うものではありません。 仕事にストレスはつきものですが、そこから「どうすればストレスをなくせるか」を考えることで、自分に合った今よりも良い働き方が見つかる可能性があります。 ストレスのない働き方を模索することは、自分らしく働くためにキャリアプランを見直すことと同じ。 現代は働き方の種類が多様化しつつある時代なので、あなたらしく働ける選択肢がきっと見つかるはずです。ぜひ本記事で紹介したことを参考に、自分だけの「ストレスのない働き方」を実現させてください。

やってられない!職場に嫌気がさしたときにおすすめの3つの行動

仕事をしていると、ストレスを感じる場面は少なくありません。 誰しも一度くらいは「もっとストレスのない働き方がしたい…」と考えたことがあるのではないでしょうか? 「ストレスのない仕事はない」という声もありますが、自分にとってのストレス要因を丁寧に洗い出し、要因を避ける行動を取ることで理想の働き方が叶うケースがあります。 この記事では、働き方のストレスになる原因や、ストレスなく働く方法を解説!今の働き方にストレスを感じている方や、自分らしい働き方がしたいという方は、ぜひ参考にしてください。 「ストレスのない仕事はない」というけれど? 「ストレスのない仕事や働き方がしたい」というと「そんなものは存在しないよ」と返されることがあります。確かに、仕事はいつでも順調に進むわけではなく、時には思い通りにいかずにストレスを感じることがあるでしょう。 ですが「ストレスゼロの仕事」は難しくても「ストレスの少ない働き方」を選択して、今よりのびのび働くことはできます。 ストレスの少ない働き方ができれば、業務で少しストレスを感じても溜め込むことなく、うまく解消したり乗り越えたりできるはずです。「ストレスのない仕事はない」という考えは一部事実ではあるものの、強く思い込むことで理想の働き方を模索する邪魔になってしまうので注意してください。 ストレスのない仕事や働き方がしたいと思うことは「自分に合った働き方」を探す第一歩です。今自分が抱えているストレスと向き合い、どうしたらより気持ちよく働けるかを考えていきましょう。 働き方のストレスになる原因 何に強くストレスを受けるかは、人それぞれ異なります。「自分にとって最大のストレス」がわかれば、それを回避して快適な働き方が見つけられるはずです。 ここからは、働き方のストレスになる主な原因を紹介するので、自分にとってストレスになるか考えながら読んでみてください。 業務量が多い 業務量が多いと残業や休日出勤せざるを得なくなり、大きなストレスになります。プライベートの時間が犠牲になることも大変な苦痛ですが、自分のキャパシティを超える業務に常時追われ続ける苦痛はさらに強大です。 「任された業務を時間内にこなせない自分が悪い」と自己嫌悪に陥るきっかけにもなりやすく、自分で自分にストレスをかけてしまうこともあるでしょう。 また、厳しいノルマがあるような仕事だと、成果のためには膨大な業務をこなすしかなく、結果的にどんどんストレスが高まっていきます。 業務過多によるストレスは、常に仕事を抱えてゆっくり休む時間もないので、心身ともに消耗しやすいです。 責任が重い たとえば絶対厳守のノルマや納期があったり、会社の売上に直結したりする業務は精神的プレッシャーが大きく、仕事の責任を感じやすいです。 他にも、主任・課長・部長と昇進していくにつれて責任が大きくなり、つらいと感じるケースもあるでしょう。 仕事をするからには責任感を持つ必要がありますが、重すぎる責任を一人で背負い込む必要はありません。 常に大きなプレッシャーを抱えながら働いていると、ミスをしたりうまくいかなかったりしたときに過剰に責任を感じてしまい、精神的ストレスを感じやすくなります。 仕事内容が苦痛 入社前に全ての業務を把握できるわけではないので「本当に自分に適性があるのか」は、実際に働いてみないとわかりません。 いざ働いてみると、自分が想像していた仕事ではなく苦手分野だったり、業務に全く興味が持てずつまらないと感じたりすることもあるでしょう。 このように、仕事内容が自分に合わないと苦痛を感じ、働くことそのものがストレスになってしまいます。 仕事は楽しいことばかりではないため「大好き」「やりたくて仕方ない」と思えなくても、全くおかしくはありません。ですが、仕事は人生にとって大きなウェイトを占めるものだからこそ「大嫌い」「やっていて苦痛」と思うまで嫌悪感を抱いてしまうと、毎日がストレスの連続になってしまうのです。 人間関係に問題がある 「上司が怒りやすくパワハラ気質」「社員内で派閥やいじめがある」「何となく全体の雰囲気になじめない」 このような職場の人間関係の問題も、働く際のストレスになります。 「どんな仕事に就くか」は仕事をするうえでとても大切なことですが、同じくらい「誰と一緒に働くか」も重要です。大抵の仕事はチームプレーで行われ、一人では完結できないものだからこそ、一緒に働く人との良好な関係は欠かせません。 たとえ自分の理想の働き方で、好きな仕事に就けたとしても、職場の人間関係が悪いとそれだけで労働意欲をなくしてしまうことがあります。 給料や待遇が悪い 仕事でストレスを感じたとしても、給料や待遇が良いと「会社はしっかり評価してくれている」と思えるため、ストレスを解消できることがあります。 しかし、働きに見合った給料や待遇が用意されないと、仕事や会社に対しての不満は増すばかり。 どんどんストレスが蓄積していき、次第に「今のまま働き続けていいのかな」「働き方を変えたい」と考えるきっかけになるでしょう。 また、給料や待遇は仕事のモチベーションにも直結します。給料や待遇が悪いことでモチベーションが下がると仕事がおもしろくなくなり、働くことに対してさらに強くストレスを感じるという負のスパイラルに陥りやすくなるのです。 ストレスのない働き方をするメリット ストレスのない働き方をすることには、いくつものメリットがあります。具体的にどのようなメリットがあるのか、解説していきましょう。 無理なく仕事が続く ストレスの多い働き方をしていると、毎朝会社に行くのがつらかったり、仕事中も早く帰りたくて仕方なかったりしますよね。自分を激励して無理やり働くことで何とか仕事を続けている状態なので、無理がたたってプツンと気持ちの糸が切れてしまうと、突発的に仕事を辞めたくなることもあるでしょう。 ですが、ストレスのない働き方ができれば、会社に行ったり仕事をしたりすることにそこまでの苦痛は伴いません。ストレスがないからこそ「仕事がつらい、辞めたい」と思うことも滅多になく、無理なく仕事を続けられるはずです。 また、仕事で多少のストレスを感じたとしても、気持ちに余裕があるので落ち込んだり苦痛を感じたりしにくいところもメリットといえます。 心身ともに健康でいられる ストレスが、精神にも肉体にもさまざまな悪影響をもたらすのは周知の事実ですよね。大きすぎるストレスは、時には働けなくなるほどの体調不良や深刻な病気を招くこともあります。 一方で、ストレスのない働き方ができれば、心身に悪影響を及ぼすことなく健康的でいられるでしょう。 さらに、心と体が良い状態で安定すると、行動も安定しやすくなります。気持ちと体調にムラがなければ仕事の質やスピードも安定し、常に効率のいいパフォーマンスができるはずです。 ストレスがなければ「余裕がなくてイライラする」という現象も起こりにくいので、今まで以上に周囲の人に優しくできて、職場の人間関係も良好になる傾向があります。 成長できる ストレスのない働き方ができれば、一緒に働く人に対して萎縮したり、仕事にネガティブな感情を抱いたりすることがなくなります。気持ちが前向きになるぶん積極的になり、わからないことを素直に質問できるほか、やったことがない仕事にも挑戦する意欲がわいてくるはずです。 このように、日々の業務に積極的に取り組めるようになることで、自然と自身の成長に繋がっていくのも、ストレスのない働き方をする大きなメリットでしょう。 また、ストレスがなければ「頭の中がストレスでいっぱいで仕事に集中できない!」なんてことも起こりません。実務経験の構築やスキルを伸ばすことにだけ集中でき、成長スピードも上がるはずです。 成長することでキャリアアップや給与アップも期待できるので、さらに働きやすさが向上する可能性があるでしょう。 ストレスのない働き方をする方法 働き方を変えてストレスから解放されたいと思いつつ「どんな行動を取ればいいのかわからない」と悩んでいる方も多いでしょう。 そんな方に向けてここからは、ストレスのない働き方をするための5つのステップを紹介します。 ストレスに順位をつける 「ストレスのない働き方」といいますが、正しくは「自分にとってストレスのない働き方」です。苦痛を感じる要素は人によって微妙に違うからこそ、自分にとっての最大のストレスとは何かを突き止め、そのストレスをなくすことで気持ちいい働き方が手に入ります。 自分が何にストレスを感じているのかを正しく知るために、まずは「ストレスとなる要素」にランキングをつけましょう。 あまり難しく考えずに、働くうえで自分にとって嫌なことを紙に箇条書きして、後から順位付けしていくとスムーズですよ! たとえば「職場の人間関係」が自分にとって最大のストレスになるとわかれば、他人との接触が少ない仕事やテレワークという働き方を検討するヒントになります。 転職が必要かを考える 自分にとってのストレスがわかったら、そのストレスを回避するために転職が必要かを考えます。 ストレスのない働き方をするために、転職が必ず必要というわけではありません。 たとえば「仕事内容」にストレスを感じていても、部署異動して興味のある業務を担当できれば、転職する必要はないのです。ですが異動できるような部署がない中小企業で働いている場合だと、転職したほうがストレスのない働き方ができそうですよね。 このように、ストレスを感じる原因や現在働いている職場環境によって、転職の必要性は変わってきます。 急いで答えを出す必要はないので、転職するメリット・デメリットなども客観的に考慮しながら、転職したほうが良いのかをじっくり考えてみてください。 業界分析や求人チェックを行う 転職すべきか考えることと同時進行でいいので、希望する業界の分析や求人チェックを行いましょう。業界や企業のことをよく知らないまま転職すれば、自分が抱いていたイメージと現実のギャップに、またストレスを感じるかもしれません。 なお、たとえ転職しない決断をした場合でも、幅広い業界知識や企業情報は自分に合う働き方のイメージをより具体的にする効果が期待できます。 色んな業界や企業に触れて自分の現状と比較することで、転職する・しないの決心がつく場合も多いので、気になる業界や企業の働き方を調べてみましょう。 転職は徹底的に企業リサーチしてから行動 転職することにした場合は、応募したい企業のことをさらに細かくリサーチしてから、転職活動を進めていきます。企業の特徴からストレスになりそうな要素はないかしっかり分析するのはもちろん、離職率やネットの口コミも要チェックです。 ただし、どんな会社にも必ず欠点や改善点はあり、完璧な会社はありません。 ストレスゼロの職場を過剰に追い求めると応募できる会社がなくなってしまうので、自分で決めたストレスの順位に従って「自分にとってのストレスが少なそうな会社」という観点でリサーチしましょう。 調べてもよくわからなかった点や気になる点があった場合は、忘れないようにメモして面接時に質問してください。 キャリアコンサルタントに相談する 「どんな働き方をすればストレスを感じないか」は個人の価値観や考え方によって異なり、明確な正解がありません。だからこそ「自分にはどんな働き方が合っているんだろう」「転職すべき?今の会社に残るべき?」など、なかなか悩みから抜け出せないこともあるでしょう。 そんなときは、専門的な知識と豊富な経験を持つキャリアのプロに相談してみるのも一つの手です。 キャリアコンサルタントは、あなたがのびのびと働けるようサポートするのが役目。相談者の悩みに寄り添いつつ問題解決のためのアドバイスを授けてくれるので、自分に合った働き方がきっと見つかるはずです。 ストレスのない働き方を実現させよう 仕事は、過度なストレスを抱えることを前提として行うものではありません。 仕事にストレスはつきものですが、そこから「どうすればストレスをなくせるか」を考えることで、自分に合った今よりも良い働き方が見つかる可能性があります。 ストレスのない働き方を模索することは、自分らしく働くためにキャリアプランを見直すことと同じ。 現代は働き方の種類が多様化しつつある時代なので、あなたらしく働ける選択肢がきっと見つかるはずです。ぜひ本記事で紹介したことを参考に、自分だけの「ストレスのない働き方」を実現させてください。

入社10年目でもう仕事を辞めたいと思ったら…知っておきたい対処法

仕事をしていると、ストレスを感じる場面は少なくありません。 誰しも一度くらいは「もっとストレスのない働き方がしたい…」と考えたことがあるのではないでしょうか? 「ストレスのない仕事はない」という声もありますが、自分にとってのストレス要因を丁寧に洗い出し、要因を避ける行動を取ることで理想の働き方が叶うケースがあります。 この記事では、働き方のストレスになる原因や、ストレスなく働く方法を解説!今の働き方にストレスを感じている方や、自分らしい働き方がしたいという方は、ぜひ参考にしてください。 「ストレスのない仕事はない」というけれど? 「ストレスのない仕事や働き方がしたい」というと「そんなものは存在しないよ」と返されることがあります。確かに、仕事はいつでも順調に進むわけではなく、時には思い通りにいかずにストレスを感じることがあるでしょう。 ですが「ストレスゼロの仕事」は難しくても「ストレスの少ない働き方」を選択して、今よりのびのび働くことはできます。 ストレスの少ない働き方ができれば、業務で少しストレスを感じても溜め込むことなく、うまく解消したり乗り越えたりできるはずです。「ストレスのない仕事はない」という考えは一部事実ではあるものの、強く思い込むことで理想の働き方を模索する邪魔になってしまうので注意してください。 ストレスのない仕事や働き方がしたいと思うことは「自分に合った働き方」を探す第一歩です。今自分が抱えているストレスと向き合い、どうしたらより気持ちよく働けるかを考えていきましょう。 働き方のストレスになる原因 何に強くストレスを受けるかは、人それぞれ異なります。「自分にとって最大のストレス」がわかれば、それを回避して快適な働き方が見つけられるはずです。 ここからは、働き方のストレスになる主な原因を紹介するので、自分にとってストレスになるか考えながら読んでみてください。 業務量が多い 業務量が多いと残業や休日出勤せざるを得なくなり、大きなストレスになります。プライベートの時間が犠牲になることも大変な苦痛ですが、自分のキャパシティを超える業務に常時追われ続ける苦痛はさらに強大です。 「任された業務を時間内にこなせない自分が悪い」と自己嫌悪に陥るきっかけにもなりやすく、自分で自分にストレスをかけてしまうこともあるでしょう。 また、厳しいノルマがあるような仕事だと、成果のためには膨大な業務をこなすしかなく、結果的にどんどんストレスが高まっていきます。 業務過多によるストレスは、常に仕事を抱えてゆっくり休む時間もないので、心身ともに消耗しやすいです。 責任が重い たとえば絶対厳守のノルマや納期があったり、会社の売上に直結したりする業務は精神的プレッシャーが大きく、仕事の責任を感じやすいです。 他にも、主任・課長・部長と昇進していくにつれて責任が大きくなり、つらいと感じるケースもあるでしょう。 仕事をするからには責任感を持つ必要がありますが、重すぎる責任を一人で背負い込む必要はありません。 常に大きなプレッシャーを抱えながら働いていると、ミスをしたりうまくいかなかったりしたときに過剰に責任を感じてしまい、精神的ストレスを感じやすくなります。 仕事内容が苦痛 入社前に全ての業務を把握できるわけではないので「本当に自分に適性があるのか」は、実際に働いてみないとわかりません。 いざ働いてみると、自分が想像していた仕事ではなく苦手分野だったり、業務に全く興味が持てずつまらないと感じたりすることもあるでしょう。 このように、仕事内容が自分に合わないと苦痛を感じ、働くことそのものがストレスになってしまいます。 仕事は楽しいことばかりではないため「大好き」「やりたくて仕方ない」と思えなくても、全くおかしくはありません。ですが、仕事は人生にとって大きなウェイトを占めるものだからこそ「大嫌い」「やっていて苦痛」と思うまで嫌悪感を抱いてしまうと、毎日がストレスの連続になってしまうのです。 人間関係に問題がある 「上司が怒りやすくパワハラ気質」「社員内で派閥やいじめがある」「何となく全体の雰囲気になじめない」 このような職場の人間関係の問題も、働く際のストレスになります。 「どんな仕事に就くか」は仕事をするうえでとても大切なことですが、同じくらい「誰と一緒に働くか」も重要です。大抵の仕事はチームプレーで行われ、一人では完結できないものだからこそ、一緒に働く人との良好な関係は欠かせません。 たとえ自分の理想の働き方で、好きな仕事に就けたとしても、職場の人間関係が悪いとそれだけで労働意欲をなくしてしまうことがあります。 給料や待遇が悪い 仕事でストレスを感じたとしても、給料や待遇が良いと「会社はしっかり評価してくれている」と思えるため、ストレスを解消できることがあります。 しかし、働きに見合った給料や待遇が用意されないと、仕事や会社に対しての不満は増すばかり。 どんどんストレスが蓄積していき、次第に「今のまま働き続けていいのかな」「働き方を変えたい」と考えるきっかけになるでしょう。 また、給料や待遇は仕事のモチベーションにも直結します。給料や待遇が悪いことでモチベーションが下がると仕事がおもしろくなくなり、働くことに対してさらに強くストレスを感じるという負のスパイラルに陥りやすくなるのです。 ストレスのない働き方をするメリット ストレスのない働き方をすることには、いくつものメリットがあります。具体的にどのようなメリットがあるのか、解説していきましょう。 無理なく仕事が続く ストレスの多い働き方をしていると、毎朝会社に行くのがつらかったり、仕事中も早く帰りたくて仕方なかったりしますよね。自分を激励して無理やり働くことで何とか仕事を続けている状態なので、無理がたたってプツンと気持ちの糸が切れてしまうと、突発的に仕事を辞めたくなることもあるでしょう。 ですが、ストレスのない働き方ができれば、会社に行ったり仕事をしたりすることにそこまでの苦痛は伴いません。ストレスがないからこそ「仕事がつらい、辞めたい」と思うことも滅多になく、無理なく仕事を続けられるはずです。 また、仕事で多少のストレスを感じたとしても、気持ちに余裕があるので落ち込んだり苦痛を感じたりしにくいところもメリットといえます。 心身ともに健康でいられる ストレスが、精神にも肉体にもさまざまな悪影響をもたらすのは周知の事実ですよね。大きすぎるストレスは、時には働けなくなるほどの体調不良や深刻な病気を招くこともあります。 一方で、ストレスのない働き方ができれば、心身に悪影響を及ぼすことなく健康的でいられるでしょう。 さらに、心と体が良い状態で安定すると、行動も安定しやすくなります。気持ちと体調にムラがなければ仕事の質やスピードも安定し、常に効率のいいパフォーマンスができるはずです。 ストレスがなければ「余裕がなくてイライラする」という現象も起こりにくいので、今まで以上に周囲の人に優しくできて、職場の人間関係も良好になる傾向があります。 成長できる ストレスのない働き方ができれば、一緒に働く人に対して萎縮したり、仕事にネガティブな感情を抱いたりすることがなくなります。気持ちが前向きになるぶん積極的になり、わからないことを素直に質問できるほか、やったことがない仕事にも挑戦する意欲がわいてくるはずです。 このように、日々の業務に積極的に取り組めるようになることで、自然と自身の成長に繋がっていくのも、ストレスのない働き方をする大きなメリットでしょう。 また、ストレスがなければ「頭の中がストレスでいっぱいで仕事に集中できない!」なんてことも起こりません。実務経験の構築やスキルを伸ばすことにだけ集中でき、成長スピードも上がるはずです。 成長することでキャリアアップや給与アップも期待できるので、さらに働きやすさが向上する可能性があるでしょう。 ストレスのない働き方をする方法 働き方を変えてストレスから解放されたいと思いつつ「どんな行動を取ればいいのかわからない」と悩んでいる方も多いでしょう。 そんな方に向けてここからは、ストレスのない働き方をするための5つのステップを紹介します。 ストレスに順位をつける 「ストレスのない働き方」といいますが、正しくは「自分にとってストレスのない働き方」です。苦痛を感じる要素は人によって微妙に違うからこそ、自分にとっての最大のストレスとは何かを突き止め、そのストレスをなくすことで気持ちいい働き方が手に入ります。 自分が何にストレスを感じているのかを正しく知るために、まずは「ストレスとなる要素」にランキングをつけましょう。 あまり難しく考えずに、働くうえで自分にとって嫌なことを紙に箇条書きして、後から順位付けしていくとスムーズですよ! たとえば「職場の人間関係」が自分にとって最大のストレスになるとわかれば、他人との接触が少ない仕事やテレワークという働き方を検討するヒントになります。 転職が必要かを考える 自分にとってのストレスがわかったら、そのストレスを回避するために転職が必要かを考えます。 ストレスのない働き方をするために、転職が必ず必要というわけではありません。 たとえば「仕事内容」にストレスを感じていても、部署異動して興味のある業務を担当できれば、転職する必要はないのです。ですが異動できるような部署がない中小企業で働いている場合だと、転職したほうがストレスのない働き方ができそうですよね。 このように、ストレスを感じる原因や現在働いている職場環境によって、転職の必要性は変わってきます。 急いで答えを出す必要はないので、転職するメリット・デメリットなども客観的に考慮しながら、転職したほうが良いのかをじっくり考えてみてください。 業界分析や求人チェックを行う 転職すべきか考えることと同時進行でいいので、希望する業界の分析や求人チェックを行いましょう。業界や企業のことをよく知らないまま転職すれば、自分が抱いていたイメージと現実のギャップに、またストレスを感じるかもしれません。 なお、たとえ転職しない決断をした場合でも、幅広い業界知識や企業情報は自分に合う働き方のイメージをより具体的にする効果が期待できます。 色んな業界や企業に触れて自分の現状と比較することで、転職する・しないの決心がつく場合も多いので、気になる業界や企業の働き方を調べてみましょう。 転職は徹底的に企業リサーチしてから行動 転職することにした場合は、応募したい企業のことをさらに細かくリサーチしてから、転職活動を進めていきます。企業の特徴からストレスになりそうな要素はないかしっかり分析するのはもちろん、離職率やネットの口コミも要チェックです。 ただし、どんな会社にも必ず欠点や改善点はあり、完璧な会社はありません。 ストレスゼロの職場を過剰に追い求めると応募できる会社がなくなってしまうので、自分で決めたストレスの順位に従って「自分にとってのストレスが少なそうな会社」という観点でリサーチしましょう。 調べてもよくわからなかった点や気になる点があった場合は、忘れないようにメモして面接時に質問してください。 キャリアコンサルタントに相談する 「どんな働き方をすればストレスを感じないか」は個人の価値観や考え方によって異なり、明確な正解がありません。だからこそ「自分にはどんな働き方が合っているんだろう」「転職すべき?今の会社に残るべき?」など、なかなか悩みから抜け出せないこともあるでしょう。 そんなときは、専門的な知識と豊富な経験を持つキャリアのプロに相談してみるのも一つの手です。 キャリアコンサルタントは、あなたがのびのびと働けるようサポートするのが役目。相談者の悩みに寄り添いつつ問題解決のためのアドバイスを授けてくれるので、自分に合った働き方がきっと見つかるはずです。 ストレスのない働き方を実現させよう 仕事は、過度なストレスを抱えることを前提として行うものではありません。 仕事にストレスはつきものですが、そこから「どうすればストレスをなくせるか」を考えることで、自分に合った今よりも良い働き方が見つかる可能性があります。 ストレスのない働き方を模索することは、自分らしく働くためにキャリアプランを見直すことと同じ。 現代は働き方の種類が多様化しつつある時代なので、あなたらしく働ける選択肢がきっと見つかるはずです。ぜひ本記事で紹介したことを参考に、自分だけの「ストレスのない働き方」を実現させてください。

仕事の辞め癖と逃げ癖、その末路には何がある?

仕事をしていると、ストレスを感じる場面は少なくありません。 誰しも一度くらいは「もっとストレスのない働き方がしたい…」と考えたことがあるのではないでしょうか? 「ストレスのない仕事はない」という声もありますが、自分にとってのストレス要因を丁寧に洗い出し、要因を避ける行動を取ることで理想の働き方が叶うケースがあります。 この記事では、働き方のストレスになる原因や、ストレスなく働く方法を解説!今の働き方にストレスを感じている方や、自分らしい働き方がしたいという方は、ぜひ参考にしてください。 「ストレスのない仕事はない」というけれど? 「ストレスのない仕事や働き方がしたい」というと「そんなものは存在しないよ」と返されることがあります。確かに、仕事はいつでも順調に進むわけではなく、時には思い通りにいかずにストレスを感じることがあるでしょう。 ですが「ストレスゼロの仕事」は難しくても「ストレスの少ない働き方」を選択して、今よりのびのび働くことはできます。 ストレスの少ない働き方ができれば、業務で少しストレスを感じても溜め込むことなく、うまく解消したり乗り越えたりできるはずです。「ストレスのない仕事はない」という考えは一部事実ではあるものの、強く思い込むことで理想の働き方を模索する邪魔になってしまうので注意してください。 ストレスのない仕事や働き方がしたいと思うことは「自分に合った働き方」を探す第一歩です。今自分が抱えているストレスと向き合い、どうしたらより気持ちよく働けるかを考えていきましょう。 働き方のストレスになる原因 何に強くストレスを受けるかは、人それぞれ異なります。「自分にとって最大のストレス」がわかれば、それを回避して快適な働き方が見つけられるはずです。 ここからは、働き方のストレスになる主な原因を紹介するので、自分にとってストレスになるか考えながら読んでみてください。 業務量が多い 業務量が多いと残業や休日出勤せざるを得なくなり、大きなストレスになります。プライベートの時間が犠牲になることも大変な苦痛ですが、自分のキャパシティを超える業務に常時追われ続ける苦痛はさらに強大です。 「任された業務を時間内にこなせない自分が悪い」と自己嫌悪に陥るきっかけにもなりやすく、自分で自分にストレスをかけてしまうこともあるでしょう。 また、厳しいノルマがあるような仕事だと、成果のためには膨大な業務をこなすしかなく、結果的にどんどんストレスが高まっていきます。 業務過多によるストレスは、常に仕事を抱えてゆっくり休む時間もないので、心身ともに消耗しやすいです。 責任が重い たとえば絶対厳守のノルマや納期があったり、会社の売上に直結したりする業務は精神的プレッシャーが大きく、仕事の責任を感じやすいです。 他にも、主任・課長・部長と昇進していくにつれて責任が大きくなり、つらいと感じるケースもあるでしょう。 仕事をするからには責任感を持つ必要がありますが、重すぎる責任を一人で背負い込む必要はありません。 常に大きなプレッシャーを抱えながら働いていると、ミスをしたりうまくいかなかったりしたときに過剰に責任を感じてしまい、精神的ストレスを感じやすくなります。 仕事内容が苦痛 入社前に全ての業務を把握できるわけではないので「本当に自分に適性があるのか」は、実際に働いてみないとわかりません。 いざ働いてみると、自分が想像していた仕事ではなく苦手分野だったり、業務に全く興味が持てずつまらないと感じたりすることもあるでしょう。 このように、仕事内容が自分に合わないと苦痛を感じ、働くことそのものがストレスになってしまいます。 仕事は楽しいことばかりではないため「大好き」「やりたくて仕方ない」と思えなくても、全くおかしくはありません。ですが、仕事は人生にとって大きなウェイトを占めるものだからこそ「大嫌い」「やっていて苦痛」と思うまで嫌悪感を抱いてしまうと、毎日がストレスの連続になってしまうのです。 人間関係に問題がある 「上司が怒りやすくパワハラ気質」「社員内で派閥やいじめがある」「何となく全体の雰囲気になじめない」 このような職場の人間関係の問題も、働く際のストレスになります。 「どんな仕事に就くか」は仕事をするうえでとても大切なことですが、同じくらい「誰と一緒に働くか」も重要です。大抵の仕事はチームプレーで行われ、一人では完結できないものだからこそ、一緒に働く人との良好な関係は欠かせません。 たとえ自分の理想の働き方で、好きな仕事に就けたとしても、職場の人間関係が悪いとそれだけで労働意欲をなくしてしまうことがあります。 給料や待遇が悪い 仕事でストレスを感じたとしても、給料や待遇が良いと「会社はしっかり評価してくれている」と思えるため、ストレスを解消できることがあります。 しかし、働きに見合った給料や待遇が用意されないと、仕事や会社に対しての不満は増すばかり。 どんどんストレスが蓄積していき、次第に「今のまま働き続けていいのかな」「働き方を変えたい」と考えるきっかけになるでしょう。 また、給料や待遇は仕事のモチベーションにも直結します。給料や待遇が悪いことでモチベーションが下がると仕事がおもしろくなくなり、働くことに対してさらに強くストレスを感じるという負のスパイラルに陥りやすくなるのです。 ストレスのない働き方をするメリット ストレスのない働き方をすることには、いくつものメリットがあります。具体的にどのようなメリットがあるのか、解説していきましょう。 無理なく仕事が続く ストレスの多い働き方をしていると、毎朝会社に行くのがつらかったり、仕事中も早く帰りたくて仕方なかったりしますよね。自分を激励して無理やり働くことで何とか仕事を続けている状態なので、無理がたたってプツンと気持ちの糸が切れてしまうと、突発的に仕事を辞めたくなることもあるでしょう。 ですが、ストレスのない働き方ができれば、会社に行ったり仕事をしたりすることにそこまでの苦痛は伴いません。ストレスがないからこそ「仕事がつらい、辞めたい」と思うことも滅多になく、無理なく仕事を続けられるはずです。 また、仕事で多少のストレスを感じたとしても、気持ちに余裕があるので落ち込んだり苦痛を感じたりしにくいところもメリットといえます。 心身ともに健康でいられる ストレスが、精神にも肉体にもさまざまな悪影響をもたらすのは周知の事実ですよね。大きすぎるストレスは、時には働けなくなるほどの体調不良や深刻な病気を招くこともあります。 一方で、ストレスのない働き方ができれば、心身に悪影響を及ぼすことなく健康的でいられるでしょう。 さらに、心と体が良い状態で安定すると、行動も安定しやすくなります。気持ちと体調にムラがなければ仕事の質やスピードも安定し、常に効率のいいパフォーマンスができるはずです。 ストレスがなければ「余裕がなくてイライラする」という現象も起こりにくいので、今まで以上に周囲の人に優しくできて、職場の人間関係も良好になる傾向があります。 成長できる ストレスのない働き方ができれば、一緒に働く人に対して萎縮したり、仕事にネガティブな感情を抱いたりすることがなくなります。気持ちが前向きになるぶん積極的になり、わからないことを素直に質問できるほか、やったことがない仕事にも挑戦する意欲がわいてくるはずです。 このように、日々の業務に積極的に取り組めるようになることで、自然と自身の成長に繋がっていくのも、ストレスのない働き方をする大きなメリットでしょう。 また、ストレスがなければ「頭の中がストレスでいっぱいで仕事に集中できない!」なんてことも起こりません。実務経験の構築やスキルを伸ばすことにだけ集中でき、成長スピードも上がるはずです。 成長することでキャリアアップや給与アップも期待できるので、さらに働きやすさが向上する可能性があるでしょう。 ストレスのない働き方をする方法 働き方を変えてストレスから解放されたいと思いつつ「どんな行動を取ればいいのかわからない」と悩んでいる方も多いでしょう。 そんな方に向けてここからは、ストレスのない働き方をするための5つのステップを紹介します。 ストレスに順位をつける 「ストレスのない働き方」といいますが、正しくは「自分にとってストレスのない働き方」です。苦痛を感じる要素は人によって微妙に違うからこそ、自分にとっての最大のストレスとは何かを突き止め、そのストレスをなくすことで気持ちいい働き方が手に入ります。 自分が何にストレスを感じているのかを正しく知るために、まずは「ストレスとなる要素」にランキングをつけましょう。 あまり難しく考えずに、働くうえで自分にとって嫌なことを紙に箇条書きして、後から順位付けしていくとスムーズですよ! たとえば「職場の人間関係」が自分にとって最大のストレスになるとわかれば、他人との接触が少ない仕事やテレワークという働き方を検討するヒントになります。 転職が必要かを考える 自分にとってのストレスがわかったら、そのストレスを回避するために転職が必要かを考えます。 ストレスのない働き方をするために、転職が必ず必要というわけではありません。 たとえば「仕事内容」にストレスを感じていても、部署異動して興味のある業務を担当できれば、転職する必要はないのです。ですが異動できるような部署がない中小企業で働いている場合だと、転職したほうがストレスのない働き方ができそうですよね。 このように、ストレスを感じる原因や現在働いている職場環境によって、転職の必要性は変わってきます。 急いで答えを出す必要はないので、転職するメリット・デメリットなども客観的に考慮しながら、転職したほうが良いのかをじっくり考えてみてください。 業界分析や求人チェックを行う 転職すべきか考えることと同時進行でいいので、希望する業界の分析や求人チェックを行いましょう。業界や企業のことをよく知らないまま転職すれば、自分が抱いていたイメージと現実のギャップに、またストレスを感じるかもしれません。 なお、たとえ転職しない決断をした場合でも、幅広い業界知識や企業情報は自分に合う働き方のイメージをより具体的にする効果が期待できます。 色んな業界や企業に触れて自分の現状と比較することで、転職する・しないの決心がつく場合も多いので、気になる業界や企業の働き方を調べてみましょう。 転職は徹底的に企業リサーチしてから行動 転職することにした場合は、応募したい企業のことをさらに細かくリサーチしてから、転職活動を進めていきます。企業の特徴からストレスになりそうな要素はないかしっかり分析するのはもちろん、離職率やネットの口コミも要チェックです。 ただし、どんな会社にも必ず欠点や改善点はあり、完璧な会社はありません。 ストレスゼロの職場を過剰に追い求めると応募できる会社がなくなってしまうので、自分で決めたストレスの順位に従って「自分にとってのストレスが少なそうな会社」という観点でリサーチしましょう。 調べてもよくわからなかった点や気になる点があった場合は、忘れないようにメモして面接時に質問してください。 キャリアコンサルタントに相談する 「どんな働き方をすればストレスを感じないか」は個人の価値観や考え方によって異なり、明確な正解がありません。だからこそ「自分にはどんな働き方が合っているんだろう」「転職すべき?今の会社に残るべき?」など、なかなか悩みから抜け出せないこともあるでしょう。 そんなときは、専門的な知識と豊富な経験を持つキャリアのプロに相談してみるのも一つの手です。 キャリアコンサルタントは、あなたがのびのびと働けるようサポートするのが役目。相談者の悩みに寄り添いつつ問題解決のためのアドバイスを授けてくれるので、自分に合った働き方がきっと見つかるはずです。 ストレスのない働き方を実現させよう 仕事は、過度なストレスを抱えることを前提として行うものではありません。 仕事にストレスはつきものですが、そこから「どうすればストレスをなくせるか」を考えることで、自分に合った今よりも良い働き方が見つかる可能性があります。 ストレスのない働き方を模索することは、自分らしく働くためにキャリアプランを見直すことと同じ。 現代は働き方の種類が多様化しつつある時代なので、あなたらしく働ける選択肢がきっと見つかるはずです。ぜひ本記事で紹介したことを参考に、自分だけの「ストレスのない働き方」を実現させてください。

「時短勤務って迷惑!」と言われない人がしている3つの気遣い

仕事をしていると、ストレスを感じる場面は少なくありません。 誰しも一度くらいは「もっとストレスのない働き方がしたい…」と考えたことがあるのではないでしょうか? 「ストレスのない仕事はない」という声もありますが、自分にとってのストレス要因を丁寧に洗い出し、要因を避ける行動を取ることで理想の働き方が叶うケースがあります。 この記事では、働き方のストレスになる原因や、ストレスなく働く方法を解説!今の働き方にストレスを感じている方や、自分らしい働き方がしたいという方は、ぜひ参考にしてください。 「ストレスのない仕事はない」というけれど? 「ストレスのない仕事や働き方がしたい」というと「そんなものは存在しないよ」と返されることがあります。確かに、仕事はいつでも順調に進むわけではなく、時には思い通りにいかずにストレスを感じることがあるでしょう。 ですが「ストレスゼロの仕事」は難しくても「ストレスの少ない働き方」を選択して、今よりのびのび働くことはできます。 ストレスの少ない働き方ができれば、業務で少しストレスを感じても溜め込むことなく、うまく解消したり乗り越えたりできるはずです。「ストレスのない仕事はない」という考えは一部事実ではあるものの、強く思い込むことで理想の働き方を模索する邪魔になってしまうので注意してください。 ストレスのない仕事や働き方がしたいと思うことは「自分に合った働き方」を探す第一歩です。今自分が抱えているストレスと向き合い、どうしたらより気持ちよく働けるかを考えていきましょう。 働き方のストレスになる原因 何に強くストレスを受けるかは、人それぞれ異なります。「自分にとって最大のストレス」がわかれば、それを回避して快適な働き方が見つけられるはずです。 ここからは、働き方のストレスになる主な原因を紹介するので、自分にとってストレスになるか考えながら読んでみてください。 業務量が多い 業務量が多いと残業や休日出勤せざるを得なくなり、大きなストレスになります。プライベートの時間が犠牲になることも大変な苦痛ですが、自分のキャパシティを超える業務に常時追われ続ける苦痛はさらに強大です。 「任された業務を時間内にこなせない自分が悪い」と自己嫌悪に陥るきっかけにもなりやすく、自分で自分にストレスをかけてしまうこともあるでしょう。 また、厳しいノルマがあるような仕事だと、成果のためには膨大な業務をこなすしかなく、結果的にどんどんストレスが高まっていきます。 業務過多によるストレスは、常に仕事を抱えてゆっくり休む時間もないので、心身ともに消耗しやすいです。 責任が重い たとえば絶対厳守のノルマや納期があったり、会社の売上に直結したりする業務は精神的プレッシャーが大きく、仕事の責任を感じやすいです。 他にも、主任・課長・部長と昇進していくにつれて責任が大きくなり、つらいと感じるケースもあるでしょう。 仕事をするからには責任感を持つ必要がありますが、重すぎる責任を一人で背負い込む必要はありません。 常に大きなプレッシャーを抱えながら働いていると、ミスをしたりうまくいかなかったりしたときに過剰に責任を感じてしまい、精神的ストレスを感じやすくなります。 仕事内容が苦痛 入社前に全ての業務を把握できるわけではないので「本当に自分に適性があるのか」は、実際に働いてみないとわかりません。 いざ働いてみると、自分が想像していた仕事ではなく苦手分野だったり、業務に全く興味が持てずつまらないと感じたりすることもあるでしょう。 このように、仕事内容が自分に合わないと苦痛を感じ、働くことそのものがストレスになってしまいます。 仕事は楽しいことばかりではないため「大好き」「やりたくて仕方ない」と思えなくても、全くおかしくはありません。ですが、仕事は人生にとって大きなウェイトを占めるものだからこそ「大嫌い」「やっていて苦痛」と思うまで嫌悪感を抱いてしまうと、毎日がストレスの連続になってしまうのです。 人間関係に問題がある 「上司が怒りやすくパワハラ気質」「社員内で派閥やいじめがある」「何となく全体の雰囲気になじめない」 このような職場の人間関係の問題も、働く際のストレスになります。 「どんな仕事に就くか」は仕事をするうえでとても大切なことですが、同じくらい「誰と一緒に働くか」も重要です。大抵の仕事はチームプレーで行われ、一人では完結できないものだからこそ、一緒に働く人との良好な関係は欠かせません。 たとえ自分の理想の働き方で、好きな仕事に就けたとしても、職場の人間関係が悪いとそれだけで労働意欲をなくしてしまうことがあります。 給料や待遇が悪い 仕事でストレスを感じたとしても、給料や待遇が良いと「会社はしっかり評価してくれている」と思えるため、ストレスを解消できることがあります。 しかし、働きに見合った給料や待遇が用意されないと、仕事や会社に対しての不満は増すばかり。 どんどんストレスが蓄積していき、次第に「今のまま働き続けていいのかな」「働き方を変えたい」と考えるきっかけになるでしょう。 また、給料や待遇は仕事のモチベーションにも直結します。給料や待遇が悪いことでモチベーションが下がると仕事がおもしろくなくなり、働くことに対してさらに強くストレスを感じるという負のスパイラルに陥りやすくなるのです。 ストレスのない働き方をするメリット ストレスのない働き方をすることには、いくつものメリットがあります。具体的にどのようなメリットがあるのか、解説していきましょう。 無理なく仕事が続く ストレスの多い働き方をしていると、毎朝会社に行くのがつらかったり、仕事中も早く帰りたくて仕方なかったりしますよね。自分を激励して無理やり働くことで何とか仕事を続けている状態なので、無理がたたってプツンと気持ちの糸が切れてしまうと、突発的に仕事を辞めたくなることもあるでしょう。 ですが、ストレスのない働き方ができれば、会社に行ったり仕事をしたりすることにそこまでの苦痛は伴いません。ストレスがないからこそ「仕事がつらい、辞めたい」と思うことも滅多になく、無理なく仕事を続けられるはずです。 また、仕事で多少のストレスを感じたとしても、気持ちに余裕があるので落ち込んだり苦痛を感じたりしにくいところもメリットといえます。 心身ともに健康でいられる ストレスが、精神にも肉体にもさまざまな悪影響をもたらすのは周知の事実ですよね。大きすぎるストレスは、時には働けなくなるほどの体調不良や深刻な病気を招くこともあります。 一方で、ストレスのない働き方ができれば、心身に悪影響を及ぼすことなく健康的でいられるでしょう。 さらに、心と体が良い状態で安定すると、行動も安定しやすくなります。気持ちと体調にムラがなければ仕事の質やスピードも安定し、常に効率のいいパフォーマンスができるはずです。 ストレスがなければ「余裕がなくてイライラする」という現象も起こりにくいので、今まで以上に周囲の人に優しくできて、職場の人間関係も良好になる傾向があります。 成長できる ストレスのない働き方ができれば、一緒に働く人に対して萎縮したり、仕事にネガティブな感情を抱いたりすることがなくなります。気持ちが前向きになるぶん積極的になり、わからないことを素直に質問できるほか、やったことがない仕事にも挑戦する意欲がわいてくるはずです。 このように、日々の業務に積極的に取り組めるようになることで、自然と自身の成長に繋がっていくのも、ストレスのない働き方をする大きなメリットでしょう。 また、ストレスがなければ「頭の中がストレスでいっぱいで仕事に集中できない!」なんてことも起こりません。実務経験の構築やスキルを伸ばすことにだけ集中でき、成長スピードも上がるはずです。 成長することでキャリアアップや給与アップも期待できるので、さらに働きやすさが向上する可能性があるでしょう。 ストレスのない働き方をする方法 働き方を変えてストレスから解放されたいと思いつつ「どんな行動を取ればいいのかわからない」と悩んでいる方も多いでしょう。 そんな方に向けてここからは、ストレスのない働き方をするための5つのステップを紹介します。 ストレスに順位をつける 「ストレスのない働き方」といいますが、正しくは「自分にとってストレスのない働き方」です。苦痛を感じる要素は人によって微妙に違うからこそ、自分にとっての最大のストレスとは何かを突き止め、そのストレスをなくすことで気持ちいい働き方が手に入ります。 自分が何にストレスを感じているのかを正しく知るために、まずは「ストレスとなる要素」にランキングをつけましょう。 あまり難しく考えずに、働くうえで自分にとって嫌なことを紙に箇条書きして、後から順位付けしていくとスムーズですよ! たとえば「職場の人間関係」が自分にとって最大のストレスになるとわかれば、他人との接触が少ない仕事やテレワークという働き方を検討するヒントになります。 転職が必要かを考える 自分にとってのストレスがわかったら、そのストレスを回避するために転職が必要かを考えます。 ストレスのない働き方をするために、転職が必ず必要というわけではありません。 たとえば「仕事内容」にストレスを感じていても、部署異動して興味のある業務を担当できれば、転職する必要はないのです。ですが異動できるような部署がない中小企業で働いている場合だと、転職したほうがストレスのない働き方ができそうですよね。 このように、ストレスを感じる原因や現在働いている職場環境によって、転職の必要性は変わってきます。 急いで答えを出す必要はないので、転職するメリット・デメリットなども客観的に考慮しながら、転職したほうが良いのかをじっくり考えてみてください。 業界分析や求人チェックを行う 転職すべきか考えることと同時進行でいいので、希望する業界の分析や求人チェックを行いましょう。業界や企業のことをよく知らないまま転職すれば、自分が抱いていたイメージと現実のギャップに、またストレスを感じるかもしれません。 なお、たとえ転職しない決断をした場合でも、幅広い業界知識や企業情報は自分に合う働き方のイメージをより具体的にする効果が期待できます。 色んな業界や企業に触れて自分の現状と比較することで、転職する・しないの決心がつく場合も多いので、気になる業界や企業の働き方を調べてみましょう。 転職は徹底的に企業リサーチしてから行動 転職することにした場合は、応募したい企業のことをさらに細かくリサーチしてから、転職活動を進めていきます。企業の特徴からストレスになりそうな要素はないかしっかり分析するのはもちろん、離職率やネットの口コミも要チェックです。 ただし、どんな会社にも必ず欠点や改善点はあり、完璧な会社はありません。 ストレスゼロの職場を過剰に追い求めると応募できる会社がなくなってしまうので、自分で決めたストレスの順位に従って「自分にとってのストレスが少なそうな会社」という観点でリサーチしましょう。 調べてもよくわからなかった点や気になる点があった場合は、忘れないようにメモして面接時に質問してください。 キャリアコンサルタントに相談する 「どんな働き方をすればストレスを感じないか」は個人の価値観や考え方によって異なり、明確な正解がありません。だからこそ「自分にはどんな働き方が合っているんだろう」「転職すべき?今の会社に残るべき?」など、なかなか悩みから抜け出せないこともあるでしょう。 そんなときは、専門的な知識と豊富な経験を持つキャリアのプロに相談してみるのも一つの手です。 キャリアコンサルタントは、あなたがのびのびと働けるようサポートするのが役目。相談者の悩みに寄り添いつつ問題解決のためのアドバイスを授けてくれるので、自分に合った働き方がきっと見つかるはずです。 ストレスのない働き方を実現させよう 仕事は、過度なストレスを抱えることを前提として行うものではありません。 仕事にストレスはつきものですが、そこから「どうすればストレスをなくせるか」を考えることで、自分に合った今よりも良い働き方が見つかる可能性があります。 ストレスのない働き方を模索することは、自分らしく働くためにキャリアプランを見直すことと同じ。 現代は働き方の種類が多様化しつつある時代なので、あなたらしく働ける選択肢がきっと見つかるはずです。ぜひ本記事で紹介したことを参考に、自分だけの「ストレスのない働き方」を実現させてください。

仕事がわからない時の聞き方・暗黙のルールを確認しよう

仕事をしていると、ストレスを感じる場面は少なくありません。 誰しも一度くらいは「もっとストレスのない働き方がしたい…」と考えたことがあるのではないでしょうか? 「ストレスのない仕事はない」という声もありますが、自分にとってのストレス要因を丁寧に洗い出し、要因を避ける行動を取ることで理想の働き方が叶うケースがあります。 この記事では、働き方のストレスになる原因や、ストレスなく働く方法を解説!今の働き方にストレスを感じている方や、自分らしい働き方がしたいという方は、ぜひ参考にしてください。 「ストレスのない仕事はない」というけれど? 「ストレスのない仕事や働き方がしたい」というと「そんなものは存在しないよ」と返されることがあります。確かに、仕事はいつでも順調に進むわけではなく、時には思い通りにいかずにストレスを感じることがあるでしょう。 ですが「ストレスゼロの仕事」は難しくても「ストレスの少ない働き方」を選択して、今よりのびのび働くことはできます。 ストレスの少ない働き方ができれば、業務で少しストレスを感じても溜め込むことなく、うまく解消したり乗り越えたりできるはずです。「ストレスのない仕事はない」という考えは一部事実ではあるものの、強く思い込むことで理想の働き方を模索する邪魔になってしまうので注意してください。 ストレスのない仕事や働き方がしたいと思うことは「自分に合った働き方」を探す第一歩です。今自分が抱えているストレスと向き合い、どうしたらより気持ちよく働けるかを考えていきましょう。 働き方のストレスになる原因 何に強くストレスを受けるかは、人それぞれ異なります。「自分にとって最大のストレス」がわかれば、それを回避して快適な働き方が見つけられるはずです。 ここからは、働き方のストレスになる主な原因を紹介するので、自分にとってストレスになるか考えながら読んでみてください。 業務量が多い 業務量が多いと残業や休日出勤せざるを得なくなり、大きなストレスになります。プライベートの時間が犠牲になることも大変な苦痛ですが、自分のキャパシティを超える業務に常時追われ続ける苦痛はさらに強大です。 「任された業務を時間内にこなせない自分が悪い」と自己嫌悪に陥るきっかけにもなりやすく、自分で自分にストレスをかけてしまうこともあるでしょう。 また、厳しいノルマがあるような仕事だと、成果のためには膨大な業務をこなすしかなく、結果的にどんどんストレスが高まっていきます。 業務過多によるストレスは、常に仕事を抱えてゆっくり休む時間もないので、心身ともに消耗しやすいです。 責任が重い たとえば絶対厳守のノルマや納期があったり、会社の売上に直結したりする業務は精神的プレッシャーが大きく、仕事の責任を感じやすいです。 他にも、主任・課長・部長と昇進していくにつれて責任が大きくなり、つらいと感じるケースもあるでしょう。 仕事をするからには責任感を持つ必要がありますが、重すぎる責任を一人で背負い込む必要はありません。 常に大きなプレッシャーを抱えながら働いていると、ミスをしたりうまくいかなかったりしたときに過剰に責任を感じてしまい、精神的ストレスを感じやすくなります。 仕事内容が苦痛 入社前に全ての業務を把握できるわけではないので「本当に自分に適性があるのか」は、実際に働いてみないとわかりません。 いざ働いてみると、自分が想像していた仕事ではなく苦手分野だったり、業務に全く興味が持てずつまらないと感じたりすることもあるでしょう。 このように、仕事内容が自分に合わないと苦痛を感じ、働くことそのものがストレスになってしまいます。 仕事は楽しいことばかりではないため「大好き」「やりたくて仕方ない」と思えなくても、全くおかしくはありません。ですが、仕事は人生にとって大きなウェイトを占めるものだからこそ「大嫌い」「やっていて苦痛」と思うまで嫌悪感を抱いてしまうと、毎日がストレスの連続になってしまうのです。 人間関係に問題がある 「上司が怒りやすくパワハラ気質」「社員内で派閥やいじめがある」「何となく全体の雰囲気になじめない」 このような職場の人間関係の問題も、働く際のストレスになります。 「どんな仕事に就くか」は仕事をするうえでとても大切なことですが、同じくらい「誰と一緒に働くか」も重要です。大抵の仕事はチームプレーで行われ、一人では完結できないものだからこそ、一緒に働く人との良好な関係は欠かせません。 たとえ自分の理想の働き方で、好きな仕事に就けたとしても、職場の人間関係が悪いとそれだけで労働意欲をなくしてしまうことがあります。 給料や待遇が悪い 仕事でストレスを感じたとしても、給料や待遇が良いと「会社はしっかり評価してくれている」と思えるため、ストレスを解消できることがあります。 しかし、働きに見合った給料や待遇が用意されないと、仕事や会社に対しての不満は増すばかり。 どんどんストレスが蓄積していき、次第に「今のまま働き続けていいのかな」「働き方を変えたい」と考えるきっかけになるでしょう。 また、給料や待遇は仕事のモチベーションにも直結します。給料や待遇が悪いことでモチベーションが下がると仕事がおもしろくなくなり、働くことに対してさらに強くストレスを感じるという負のスパイラルに陥りやすくなるのです。 ストレスのない働き方をするメリット ストレスのない働き方をすることには、いくつものメリットがあります。具体的にどのようなメリットがあるのか、解説していきましょう。 無理なく仕事が続く ストレスの多い働き方をしていると、毎朝会社に行くのがつらかったり、仕事中も早く帰りたくて仕方なかったりしますよね。自分を激励して無理やり働くことで何とか仕事を続けている状態なので、無理がたたってプツンと気持ちの糸が切れてしまうと、突発的に仕事を辞めたくなることもあるでしょう。 ですが、ストレスのない働き方ができれば、会社に行ったり仕事をしたりすることにそこまでの苦痛は伴いません。ストレスがないからこそ「仕事がつらい、辞めたい」と思うことも滅多になく、無理なく仕事を続けられるはずです。 また、仕事で多少のストレスを感じたとしても、気持ちに余裕があるので落ち込んだり苦痛を感じたりしにくいところもメリットといえます。 心身ともに健康でいられる ストレスが、精神にも肉体にもさまざまな悪影響をもたらすのは周知の事実ですよね。大きすぎるストレスは、時には働けなくなるほどの体調不良や深刻な病気を招くこともあります。 一方で、ストレスのない働き方ができれば、心身に悪影響を及ぼすことなく健康的でいられるでしょう。 さらに、心と体が良い状態で安定すると、行動も安定しやすくなります。気持ちと体調にムラがなければ仕事の質やスピードも安定し、常に効率のいいパフォーマンスができるはずです。 ストレスがなければ「余裕がなくてイライラする」という現象も起こりにくいので、今まで以上に周囲の人に優しくできて、職場の人間関係も良好になる傾向があります。 成長できる ストレスのない働き方ができれば、一緒に働く人に対して萎縮したり、仕事にネガティブな感情を抱いたりすることがなくなります。気持ちが前向きになるぶん積極的になり、わからないことを素直に質問できるほか、やったことがない仕事にも挑戦する意欲がわいてくるはずです。 このように、日々の業務に積極的に取り組めるようになることで、自然と自身の成長に繋がっていくのも、ストレスのない働き方をする大きなメリットでしょう。 また、ストレスがなければ「頭の中がストレスでいっぱいで仕事に集中できない!」なんてことも起こりません。実務経験の構築やスキルを伸ばすことにだけ集中でき、成長スピードも上がるはずです。 成長することでキャリアアップや給与アップも期待できるので、さらに働きやすさが向上する可能性があるでしょう。 ストレスのない働き方をする方法 働き方を変えてストレスから解放されたいと思いつつ「どんな行動を取ればいいのかわからない」と悩んでいる方も多いでしょう。 そんな方に向けてここからは、ストレスのない働き方をするための5つのステップを紹介します。 ストレスに順位をつける 「ストレスのない働き方」といいますが、正しくは「自分にとってストレスのない働き方」です。苦痛を感じる要素は人によって微妙に違うからこそ、自分にとっての最大のストレスとは何かを突き止め、そのストレスをなくすことで気持ちいい働き方が手に入ります。 自分が何にストレスを感じているのかを正しく知るために、まずは「ストレスとなる要素」にランキングをつけましょう。 あまり難しく考えずに、働くうえで自分にとって嫌なことを紙に箇条書きして、後から順位付けしていくとスムーズですよ! たとえば「職場の人間関係」が自分にとって最大のストレスになるとわかれば、他人との接触が少ない仕事やテレワークという働き方を検討するヒントになります。 転職が必要かを考える 自分にとってのストレスがわかったら、そのストレスを回避するために転職が必要かを考えます。 ストレスのない働き方をするために、転職が必ず必要というわけではありません。 たとえば「仕事内容」にストレスを感じていても、部署異動して興味のある業務を担当できれば、転職する必要はないのです。ですが異動できるような部署がない中小企業で働いている場合だと、転職したほうがストレスのない働き方ができそうですよね。 このように、ストレスを感じる原因や現在働いている職場環境によって、転職の必要性は変わってきます。 急いで答えを出す必要はないので、転職するメリット・デメリットなども客観的に考慮しながら、転職したほうが良いのかをじっくり考えてみてください。 業界分析や求人チェックを行う 転職すべきか考えることと同時進行でいいので、希望する業界の分析や求人チェックを行いましょう。業界や企業のことをよく知らないまま転職すれば、自分が抱いていたイメージと現実のギャップに、またストレスを感じるかもしれません。 なお、たとえ転職しない決断をした場合でも、幅広い業界知識や企業情報は自分に合う働き方のイメージをより具体的にする効果が期待できます。 色んな業界や企業に触れて自分の現状と比較することで、転職する・しないの決心がつく場合も多いので、気になる業界や企業の働き方を調べてみましょう。 転職は徹底的に企業リサーチしてから行動 転職することにした場合は、応募したい企業のことをさらに細かくリサーチしてから、転職活動を進めていきます。企業の特徴からストレスになりそうな要素はないかしっかり分析するのはもちろん、離職率やネットの口コミも要チェックです。 ただし、どんな会社にも必ず欠点や改善点はあり、完璧な会社はありません。 ストレスゼロの職場を過剰に追い求めると応募できる会社がなくなってしまうので、自分で決めたストレスの順位に従って「自分にとってのストレスが少なそうな会社」という観点でリサーチしましょう。 調べてもよくわからなかった点や気になる点があった場合は、忘れないようにメモして面接時に質問してください。 キャリアコンサルタントに相談する 「どんな働き方をすればストレスを感じないか」は個人の価値観や考え方によって異なり、明確な正解がありません。だからこそ「自分にはどんな働き方が合っているんだろう」「転職すべき?今の会社に残るべき?」など、なかなか悩みから抜け出せないこともあるでしょう。 そんなときは、専門的な知識と豊富な経験を持つキャリアのプロに相談してみるのも一つの手です。 キャリアコンサルタントは、あなたがのびのびと働けるようサポートするのが役目。相談者の悩みに寄り添いつつ問題解決のためのアドバイスを授けてくれるので、自分に合った働き方がきっと見つかるはずです。 ストレスのない働き方を実現させよう 仕事は、過度なストレスを抱えることを前提として行うものではありません。 仕事にストレスはつきものですが、そこから「どうすればストレスをなくせるか」を考えることで、自分に合った今よりも良い働き方が見つかる可能性があります。 ストレスのない働き方を模索することは、自分らしく働くためにキャリアプランを見直すことと同じ。 現代は働き方の種類が多様化しつつある時代なので、あなたらしく働ける選択肢がきっと見つかるはずです。ぜひ本記事で紹介したことを参考に、自分だけの「ストレスのない働き方」を実現させてください。

40代のキャリアの行き詰まりを解消する方法!停滞感の理由・よくある失敗も紹介