会社選びで重要視したい「転職で後悔しないための判断軸」とは

転職活動をするとき、多くの人が「やりたい仕事かどうか」「給与がアップするか」「勤務地が希望にかなっているか」等で会社を選びます。 次の職場では長く仕事を続けたいから、できれば多くの希望をかなえたいのが転職です。しかし、すべてを叶えるのは難しいからこそ、仕事内容、給与、勤務地、ワークライフバランス等の中から叶えたい優先順位を明確にすることがとても大切になってきます。 656

人間関係の悩みで仕事が辛い!悩みやすい人の特徴と対処法

「人間関係」は、代表的な仕事の悩みの一つ。 職場には、さまざまな年代や価値観の人がいるからこそ、うまく人間関係を構築できず悩んでしまうケースが珍しくありません。 本記事では、仕事の人間関係に悩みが生まれる状況や悩みやすい人の特徴、悩んだときの対処法を解説します。 人間関係の悩みはどんなときに生まれる? どんなシーンで、人間関係の悩みは生まれるのでしょうか。まずは、悩みが生まれやすい状況を解説します。 上司からのストレスが大きいとき 指示が頻繁に変わる、高圧的、頑張りをなかなか評価してくれないなど、理不尽な上司・先輩の下で働くとストレスが大きく、人間関係の悩みに直結します。 相手の立場が上だからこそ不満を感じても我慢しがちで、悩みが膨らみ仕事のモチベーションまで下がりやすいです。 しかし、上司のいきすぎた理不尽な言動はハラスメント行為に該当する可能性もあるため、過剰な我慢は禁物。自分一人ではハラスメントに気づけない場合も多いので、周囲の人やキャリアコンサルタントに相談して、客観的意見を取り入れるのがおすすめです。 後輩や部下のマネジメントがうまくいかないとき 勤続年数を重ねて、後輩や部下の指導・育成を任されている人も多いでしょう。しかし、面倒を見る部下は自分の好みで選べるわけではないため、時には相性の悪い部下を担当することになって人間関係に悩む場合もあります。 後輩や部下と良い人間関係が築けないと、相手に対して「どうして指示した通りに動いてくれないんだ」と不満を持つ反面、自分に対しても「指示の仕方が悪かったのではないか」と不安になりやすいです。 自信が持てなくなることから積極性も失われ、コミュニケーション不足によりさらに部下との人間関係が悪化する場合もあります。 嫌い・合わない人がいるとき 同じ職場で働いていても、価値観や考え方は人それぞれ。当然中には、自分とは全く異なる価値観・考え方を持つ人もいて、何か大きなトラブルがあったわけではなくても苦手だと感じる場合があります。 人間だけに限らず多くの生物には相性があり、「嫌い」「合わない」という感情を持ってしまうのは仕方がありません。 しかし仕事をスムーズに進めるには、嫌い・合わないと思う相手とも積極的に交流しなくてはいけない場合も多いため、ストレスが蓄積して人間関係の悩みに発展しやすいです。 職場で孤立しているとき 職場の人とべったり仲良くする必要はないものの、孤立している状態では疎外感や孤独感を抱えながら仕事をすることになり、人間関係に悩んでしまいます。 また、職場で孤立すると業務に関して困ったことがあっても助けを求めにくく、仕事のやり方として効率的ではありません。 孤立は、こちらから積極的にコミュニケーションを取らないのが原因で起こる場合も多いので、自ら周囲の人に話しかけたりフォローを買って出たりして改善を図ってください。 派閥があって職場の雰囲気がギスギスしているとき 会社は、大人数が集まり時にはチームに分かれて仕事をしたりもするため、派閥が生まれやすい環境といえます。しかし、社内で派閥が生まれると派閥争いが起きやすく、人間関係の悩みへと発展するでしょう。 ギスギスした派閥争いに一度巻き込まれると身動きが取りづらいので、さまざまなシーンで気を遣って大きなストレスになります。 派閥のある職場では、周囲の意見に耳を傾け批判的な態度を取らないようにしつつ、どうしても譲れない場面ではきちんと「NO」と伝える意思の強さが必要です。 いじめがあるとき 残念ながら、大人の社会でもいじめは存在します。いじめは、自分が被害者になるのはもちろんですが、自分ではない被害者を近くで見ているのも嫌な気持ちになって悩むものです。 このまま日常的にいじめがある職場で働き続けると、感覚がマヒしておかしいことをおかしいと感じられなくなる可能性も! 少しでも「いじめでは?」と思ったら、まずは家族や友人など身近な第三者に現状を話し、問題を客観視してください。また、その上で必要に応じて上司や専門部署に相談しましょう。 仕事の人間関係に悩みやすい人の特徴 同じ職場で働いていても、人間関係に悩みやすい人と悩みにくい人がいます。ここでは、仕事の人間関係に悩みやすい人の特徴を解説するので、自分に当てはまる特徴はないかチェックしてみてください。 繊細な感性を持つ 繊細な人は、周囲の雰囲気や人の表情・声のトーンなどに敏感です。自分ではない誰かの顔色を常に伺って、相手の何気ない言動に傷ついたり、言葉の裏を深読みしたりします。 相手の機嫌が少し悪いだけで「自分が何かしたのだろうか」と考えてしまうので、しょっちゅう仕事の人間関係に悩むでしょう。 また、自分よりも相手を尊重する傾向が強いため、苦手な人にも親切に接してストレスを溜めやすいです。 コミュニケーション能力が低い コミュニケーション能力が低い人は、一方的に話し続ける、相手の話を遮る、会話内容に応じた適切な言動が取れないなどの行動が目立ちます。 会話中、相手に違和感や悪い印象を与えることが多いため、職場内で孤立して人間関係の悩みを抱えやすいです。 しかしコミュニケーション能力は、ある程度のレベルまでであれば努力によって向上させることができます。コミュニケーション能力の低さを自覚している人は、社内にいるコミュニケーション能力が高い人の言動を参考にして、能力向上を目指しましょう。 他者の意見を素直に受け止められない 仕事は、周囲の人と意見をすり合わせながら進めることがよく求められます。そのため「自分が一番正しい」「相手は間違っている」という考えが強く、他者の意見を素直に受け止められない人は、人間関係のトラブルに頻繁に見舞われて悩むでしょう。 そもそも「意見」とは「誰かの考えを言語化したもの」であり、相手の意見を否定することは相手の考えそのものを否定するのと同じといえます。 誰でも自分の考えを簡単に否定されるとムッとするので、自分と異なる意見でもまずは一度受け止め、それから自分の意見を述べるようにしてください。 自己主張が少ない 自己主張が少ない人は、周囲から「何を考えているのかわからない」と思われやすく、信頼されない傾向にあるため仕事の人間関係がうまくいきにくいです。 また、自分の意見をはっきり言わないので、いじめのターゲットになる場合もあります。 仕事は周囲の人と協力しながら行うものなので、強すぎる自己主張はもちろんNGです。しかし良い人間関係を構築するためには、ある程度は自分の考えや人柄を開示する必要があります。 マイナス思考が強い 職場では、自分の仕事ではない作業や、誰かのフォローを任されることも多いです。 そんなときマイナス思考が強いと「させられた」と感じて相手を恨んでしまったり、「自分ばかり仕事を押し付けられている」と被害妄想を持ったりします。捻じ曲げた事実を信じてどんどん他者を敵認定するので、マイナス思考が強い人も人間関係がうまくいきにくく悩みを抱えやすいです。 物事をプラスに捉えるよう意識するだけでも、行動が変わって仕事の人間関係が良くなる場合があるので、今日から少しずつ考え方を変えてみましょう。 仕事の人間関係に悩まないための対処法7選 ここでは、仕事の人間関係に悩まないための対処法を紹介します。ぜひ実践しやすいものから取り組んでみてください。 深く付き合う人はきちんと選ぶ 職場にいる全員から好かれるのは不可能ですし、そもそも好かれる必要もありません。好かれなくても適切な距離を保てれば仕事は円滑に回るので、無理に人から好かれようとせず、付き合う相手はしっかりと選んでください。 たとえば、苦手な人や派閥の中心人物、いじめの加害者など、交流を深めるとストレスを受ける可能性が高い相手とは、一定の距離を取って付き合ったほうがいいでしょう。 「我慢してまで親しくなる必要はない」「どうしてもわかり合えない人もいる」と心に留めておくだけで、人付き合いの判断に迷いにくくなり人間関係に悩むことが減るはずです。 スルースキルを身に付ける 職場にはさまざまな人がいて当然であり、合わない人や苦手な人、嫌な人がゼロの環境のほうが珍しいです。相性の悪い相手をゼロにするのは難しいので、相性の悪い相手から何か言われても影響を受けにくい状態でいられるよう、スルースキルを身に付けてください。 悪意のある言葉や、自分にプラスに作用しない言葉は、真に受ける必要はありません。また、うわさ話や陰口などを耳にした際も、真に受けすぎないほうがいいでしょう。 言葉の裏を考えず、苦手な人とは距離を置くことで、スルースキルは養われます。 仕事だと割り切る 仕事では、ストレスになる人とどうしても一緒に過ごさなくてはいけない場面も多々あります。そんなときは「仕事上の付き合い」だと割り切って、相手を尊重した対応を取るのが大切です。 割り切った考え方ができれば「今の辛い人間関係が永遠に続くわけではない」と思えます。必要以上に人間関係について考えずに済み、仕事だけに集中できるはずです。 割り切ったドライな関係が定着すれば、お互いに深入りしないちょうどいい距離感も生まれるので、仕事の人間関係に悩みにくくなるでしょう。 他者に対する「過剰な期待」は捨てる 他者に対する理想や期待が高いと、仕事の人間関係に悩みやすくなります。 たとえば完璧主義の傾向が強い人は、他者にも自分と同じ水準で仕事をするよう期待するので、人間関係のトラブルを抱えがち。また、「言わなくても自分の希望通りに仕事をしてほしい」「察してくれるはず」のような形の期待も要注意です。 相手には相手の考えがあり、自分の期待に必ずしも応えてくれるとは限りません。他者に過剰に期待すると、期待が外れるたびにイライラしてさらに人間関係が悪化しやすいので、「人にはそれぞれ考え方や能力の違いがある」と認める必要があります。 身近な人・専門部署に相談する 辛い気持ちを一人で抱え続けると、悩みがさらに深くなって仕事の効率や心身に悪影響を及ぼす可能性があります。 悩みは、誰かに共有するだけでも気持ちが軽くなって視野が広がり、解決策が見つかる場合があるので、一人で抱えず信頼できる人に相談しましょう。 話を聞いてもらいたいなら家族や友人、社内で対策をしてほしいなら上司、いじめに関する相談なら総合労働相談コーナーのように、希望する対応・相談する内容に応じた相手を選ぶと早期解決しやすいです。 部署異動や転職を検討する 体調やメンタルに不調を抱えてまで、無理して今の仕事を続ける必要はありません。自分なりに対処してみても仕事の人間関係が良くならず、これ以上働き続けるのが難しいときは、部署異動や転職を検討するのもありです。 ただし、部署異動や転職をする際は「円満」に今の職場を離れるのが鉄則。「最後に仕返しをしたい」と考える人もいますが、このような考えは職場を離れる直前まで人間関係のトラブルを抱えて、大変な思いをするだけなので控えましょう。 キャリアコンサルティングを受ける 職場の人間関係の悩みは、いくつかの対人トラブルが絡んで、複雑な問題になっている場合も多いです。また、人間関係の悩みをきっかけに転職するかにも悩み始め、2つの悩みを同時に抱えている人もいるでしょう。 「悩みが複雑すぎて誰に相談すればいいのかわからない」「人間関係と転職の悩み、両方の相談に乗ってほしい」 このような場合は、キャリアの悩みはもちろん人間関係の悩みも相談できる、キャリアコンサルティングを利用してみてください。 キャリアコンサルティングでは、仕事に関するさまざまな悩みをプロの視点から的確にアドバイスしてもらえるので、一人で解決策を考えるよりも早く悩みを解消できます。 人間関係に悩んだときは、自分の行動を変えるのが大切 職場の人と、友達のように親しくなる必要はありません。とはいえ、ほとんど毎日のように顔を合わせる相手なので、やはり人間関係が悪いと辛いですよね。 仕事の人間関係に悩んだときに忘れてはいけないのが「自分にできる対処法に挑戦し、相手を変えようとしない」です。相手を無理に変えようとすると、反発されて余計に人間関係が悪くなる可能性があります。 身近な人やキャリアコンサルタントを頼りつつ、自らの行動・考え方を変えて悩みからの脱却を目指してください!

転職エージェントとの面談で転職活動に差をつける3つのコツ

転職手段の1つに、転職エージェントの利用があります。無料で様々なサービスを受けられる転職エージェントをうまく活用すれば、他にはない求人情報を入手でき、面接から入社までスムーズにいくよう、多くのサポートをしてもらえます。 そのサービスを最大限活用するためには、転職エージェントのキャリアアドバイザーとの付き合い方にコツがあるのをご存知ですか。 特に通常キャリアアドバイザーに会うのは、初回面談の1度のみ。この面談にどのように臨むかで、その後の転職活動に差がつきます。 332

仕事の悩み相談におすすめの相手5選!適した相手・避けるべき相手の特徴

悩み相談には、つらい気持ちが和らぐ、早く解決策が見つかるなどの効果が期待できます。 しかし、仕事の悩みは内容がヘビーになりやすいからこそ「誰に相談したらいいのか…」と相談相手選びに迷ってしまう人も多いでしょう。 今回は、仕事の悩み相談をするのにおすすめの相手を紹介します。仕事の悩み相談に適した相手・避けるべき相手の特徴も詳しく解説するので、この記事を参考に最適な相談相手を見つけてください。 仕事の悩み相談に適した相手の特徴 仕事の悩み相談をする際は相手選びがとても重要です。どのような人に悩みを打ち明けるべきなのか、相談に適した相手の特徴を解説します。 話を最後まで聞いてくれる人 「人の話を最後まで聞く」は、良き相談相手の絶対条件といっても過言ではありません。話を最後まで聞いてくれる人は、あなたの状況や気持ちを全て把握した上で、的を射たアドバイスをくれます。 また、相談相手から「そうなんだ」「辛かったね」と相槌を打ってもらえると共感を覚えられるので、悩んでいる最中に陥りがちな孤独からも脱却しやすいでしょう。 自分の本音を全て放出すると、それだけで気持ちがスッキリして悩みが晴れるケースも多いです。 自分と似た価値観・考え方を持つ人 自分と似た価値観や考え方を持つ人は、物事の良し悪しを判断する基準も近いです。わざわざ価値観をすり合わせたり考えを細かく説明したりしなくても、こちらの気持ちを汲んでくれやすいので、仕事の悩み相談をする相手に適しています。 共感してもらえることが多い分、複雑な仕事の悩みや言いにくい本音も「話しやすい」と感じられるでしょう。 さらに、あなたがこれからしようと考えている対策や行動を話せば賛同してくれる可能性が高く、迷いがあっても背中を押されて勇気がもらえるはずです。 相手の立場に立って考えられる人 仕事の悩みがない人と悩みがある人とでは、物事の受け止め方も異なる場合があります。だからこそ悩み相談の相手には「自分が悩んでいる立場なら…」と想像する力が求められるのです。 相手の立場を想像してから物事を考えられる人なら、あなたの人柄や価値観などを加味した上で適切なアドバイスをくれる可能性があります。 また、あなたの気持ちを想像して「意見を押し付けられたら嫌だろう」と判断できるので、一方的なアドバイスはしない傾向です。 物事を複数の視点から捉えられる人 仕事の悩みの原因は一つとは限りません。いくつもの問題や人間関係などが複雑に絡んで、大きな悩みになっているケースも多いです。 そのため、少ない情報だけですぐに物事を判断する人よりも、物事を複数の視点から捉えてじっくり考えられる人のほうが、悩み相談の相手に向いています。 多角的に物事を捉えられる人は視野が広いので、相談相手に選ぶと自分一人では思いつかなかった視点を与えてくれるはずです。 経験値が多い人 自分より仕事の経験値が多い人も、良い悩み相談相手になる可能性が高いです。特に、今の自分と同じような悩みを過去に経験している人であれば、具体的かつ的確な解決策をアドバイスしてもらえるかもしれません。 多くの経験を積んできた人は、悩みの受け止め方はもちろん、物事に対する考え方がそもそも違います。 物事へのアプローチ方法や悩み解決策のアイデアが豊富な傾向にあるので、新たな気付きを得るきっかけになりやすいです。 仕事の悩み相談を避けるべき相手の特徴 仕事の悩みを相談する相手を間違えると、新たな悩みが増える可能性があります。以下のような特徴を持つ人には、仕事の悩みを相談しないほうがいいでしょう。 悩みを軽く扱う人 あなたにとって深刻な仕事の悩みを軽く扱う人は、価値観が根本から違う可能性が高く相談相手には向きません。このような人は相手に寄り添うのが得意ではないため、相談しても「そんなことで悩んでいるの?」「誰にでもあるよ」と心ない発言をしたり、話をすぐに自分の話題にすり替えたりします。 相談してうまくいかない経験をすると、あなたは「相談しなければよかった」と後悔し、以降誰かに相談することが怖くなるでしょう。 悩みや問題を抱えている人 いくら親しくて話しやすくても、相手が自分のことで悩んでいたり問題を抱えていたりする場合は、悩み相談の相手として選ばないほうがいいです。 他人の悩みを親身に聞くのは、意外と気力を使います。そのため、自分に余裕がある相手でなければ、あなたの悩みを受け止められない可能性が高いです。 仕事の悩みでいっぱいいっぱいになっていると、相談相手の状況にまで気が回りにくいですが「今、相手は相談に乗れる状況か」もしっかり考えましょう。 ネガティブ思考が強い人 物事をネガティブに捉える人を相談相手に選ぶと、相手に影響されてこちらまでネガティブ思考になり不安が膨らみやすいです。 もちろん、仕事の悩みに対して、悪い方向に進む可能性を考えなくてはいけない場面もあるでしょう。しかし、根本的な前向きさが失われれば解決できる問題も解決しにくくなるので、ネガティブ思考が強い人も相談相手には適しません。 また、ネガティブな人は否定的・批判的な意見が多いため、せっかく相談しても共感を得られない可能性があります。 自己主張が強すぎる人 自分が正しいという意識が強く自己主張が激しい人も、相談相手にしないほうがいいでしょう。 仕事の悩みは正解がなく「自分なりの解決策」を見つけなくてはいけない場合が多いです。自分の考えを一方的に押し付けるようなアドバイスやお説教をする人を相談相手にしても、「自分なりの解決策」は見つかりにくく悩みは晴れません。 自己主張が強い人は意見をはっきり言うので頼りになりそうだと思うかもしれませんが、相談相手に最も重要な要素は傾聴力です。 話を他人に漏らす可能性がある人 相談する相手によっては、自分の悩みを関係ない第三者にバラされるリスクがあります。少しでも「相談内容を他人に漏らす可能性があるかも」と思う相手には、悩み相談を持ち掛けないほうが賢明です。 たとえば、噂話が好きな人や目立ちたがり屋の人、間違った正義感で小さな問題を大きくしがちな人などは、相談相手にするとあなたの悩みを周囲に言いふらす可能性があります。 相手の普段の言動を振り返り、信頼できそうかどうかをよく見極めてください。 仕事の悩み相談をするのに適した相手は? 仕事の悩み相談をするのにベストな相手は、悩みの内容や希望する対応によっても異なります。ここでは、おすすめの相談相手を紹介しましょう。 家族や友達 家族や友達は、身近だからこそ気軽に相談しやすい相手です。もともと関係性が深く、基本的には「あなたの味方」というスタンスでいてくれる相手なので、心を許して本音で話せるでしょう。 また、あなたの人柄をよく知っている人たちだからこそ、あなたの気持ちや希望を真剣に考えてアドバイスを贈ってくれるはずです。 職場とは直接的な関わりがない相手なのも利点で、相談した内容が噂として広まる心配がありません。 上司や同僚 上司や同僚との関係が仕事の悩みの原因である場合は、相談相手に選ぶのはおすすめできません。しかしそうではない場合、同じ業務に携わっている上司や同僚は、あなたの仕事の悩みを深く理解してくれやすい相手です。 上司は仕事の経験値が多い分、これまでの経験を活かしたアドバイスをくれる場合があります。同僚は経験値こそほとんど同じなものの、視点が近いので共感してくれたり悩みの解決法を一緒に考えてくれたりする可能性が高いです。 キャリアコンサルタント キャリアコンサルタントは、仕事に関するさまざまな相談に応じ、サポートしてくれる専門家です。相談者が最適な環境で自分らしく働けるよう支援することを主な職務としており、仕事に関する悩みであれば相談できる内容は多岐に渡ります。 専門的な視点から的確にアドバイスを授けてくれるので、速やかに問題解決したい人や複合的な悩みがあり誰に相談すればいいのかわからないときにぴったり。 今は、オンラインで自宅からキャリアコンサルティングを受けられるサービスもあり、相談しやすい環境が整っています。 公的な相談窓口 労働問題の相談窓口「こころの耳電話相談」や、職場のトラブルを相談できる「総合労働相談コーナー」など、厚生労働省が運営する公的な相談窓口も悩み相談をするのに適した相手といえます。 公的な相談機関は、悩みの内容によって窓口がいくつかに分かれているので、悩みの内容に応じた窓口を選びましょう。 他の相談相手よりも強い権力を持っているのが、公的な相談窓口の特徴です。悩み相談をして法的に問題があると判断されると、行政指導権限を持つ担当部署に取り次いでもらえる場合もあります。 転職エージェント 転職に関する悩みを抱えているのであれば、転職エージェントを相談相手に選ぶのもおすすめです。 ただし、転職エージェントはあくまで「転職希望者」と「人材を探している企業」の間で双方をサポートする存在。既に転職の意思が固まっている人にとっては心強い相談相手ですが、転職しようか迷っている段階の人であれば、理想のキャリアを一緒に考えてくれるキャリアコンサルタントに相談したほうがいいでしょう。 仕事の悩み相談の相手にプロを選ぶメリット 仕事の悩みを相談する相手を大きく分けると「身近な人」と「プロ」の2つに分類されます。ここでは、仕事の悩み相談の相手にプロを選ぶメリットを解説します。 「申し訳ない」と思う必要がない 家族や職場の人に仕事の悩みを相談したとき、「相手の時間を奪ってしまうのが心苦しい」「暗い相談内容で申し訳ない」と感じた経験がある人は多いのではないでしょうか。 しかし、プロは相談者の話を聞いてサポートするのが職務。相談者は悩みを聞いてくれたプロに対して、感謝することはあったとしても申し訳なく思う必要はありません。 こちらの相談が相手の負担になる心配がないため、重い内容の悩みも打ち明けやすいのは、プロを相談相手に選ぶ大きなメリットです。 秘密が漏れる心配がない 身近な人に相談をする場合は、職場やコミュニティ内で相談内容が広まらないよう、細心の注意を払わなくてはいけません。また、たとえ「秘密にしてほしい」と相手に伝えたとしてもそれが守られる保証はなく、秘密が漏れるリスクを完全になくすのは難しいです。 しかし、相談のプロには守秘義務および信用失墜行為の禁止義務が課せられています。 こちらの個人情報や相談内容といった秘密は守られるので、他人に話しにくい悩みも安心して話せるのが魅力です。 相談場所や時間を自分で選べる プロに相談するというと、コンサルタントやカウンセラーがいる場所まで自ら足を運ばなくてはいけないのではと考える人もいるかもしれません。 しかし今はオンラインを使ったさまざまなサービスが登場しており、電話やメール、ビデオ通話などを利用してプロに相談ができます。 居住地域にかかわらず、好きな時間に好きな場所から悩みを相談できるので、仕事や家事に追われてなかなか時間が取れない人でもスキマ時間を使って利用しやすいでしょう。 自分に合った解決策が見つかる プロは、専門的な知識と豊富な経験をもとに、相談者が見落としていた課題も丁寧に洗い出します。 悩みの根本的原因を深掘りした上で一人ひとりに応じたアドバイスをするため、自分に合った悩み解決策がピンポイントで見つかりやすいです。 仕事の悩みは解決するまでに時間がかかるケースも多いですが、プロの力を借りれば効率的な解決も不可能ではありません。また、解決策を取ることで起こり得るデメリットやリスクなども事前に説明してくれる場合があるので、トラブル回避にも役立ちます。 仕事の悩み相談の相手はキャリアコンサルタントがおすすめ 仕事の悩みは深刻になりやすく、相談相手を選びます。相談相手選びに迷ったら、現状の課題を整理しながら一緒に悩み解決に向けて考えてくれる、キャリアコンサルタントを頼るのがおすすめです。 「プロに相談するのは敷居が高い」と考える人も少なくありませんが、キャリアコンサルタントをはじめとするプロに相談することにはメリットがたくさん! 誰に相談すればいいかわからない、人には言いにくい仕事の悩みがある…という人は、ぜひ信頼できるプロに相談して悩み解決への第一歩を踏み出してください。

就活の面接でマナーよりも面接官が気にする3つのこと

就職活動では、多くの学生が面接のマナーに気を遣います。入室時にノックをする、お辞儀をするタイミング、荷物はどうしたらいいかなど、気になって調べたり練習したりする人もいるでしょう。 しかし、面接ではそんな「マナー」と同じように、あるいはそれ以上に大切なことがあります。それがあなたのコミュニケーション能力です。応募企業が求める最低限のコミュニケーション能力がなければ、どんなにマナーが完璧でも不採用となってしまいます。 そこで、ここではどんな面接でも最低限求められる、3つのポイントを紹介します。 コミュニケーション能力といっても、難しいことが求められているわけではありません。「私はコミュニケーション力ないから無理」とあきらめなくても大丈夫です。ちょっと意識をすれば変わることなので、面接前に一度確認をしてみましょう。 716

20代女性に最適なキャリア相談先を紹介!選び方・相談するメリットも

20代はキャリアの方向性に迷いやすく、「このまま30代に突入していいのかな?」と悩んでしまう人も少なくありません。 特に女性は20代から30代にかけて結婚・出産を経験する人が多く、ライフイベントを見据えて今後のキャリアを考えたい人もいるでしょう。 本記事では、20代女性におすすめのキャリア相談について解説します。20代女性がキャリア相談するメリットや相談先の選び方、おすすめの相談サービスを解説するので、ぜひ参考にしてください。 20代女性のキャリア相談でよくある悩みとは 20代の女性は、仕事・キャリアに関するどのような悩みを抱えているのでしょうか?まずは、キャリア相談でよくある20代女性に多い悩みを紹介します。 やりたいことや向いている仕事がわからない 一通り仕事を覚えて経験を積んでいく中で、業務内容と自分の適性にミスマッチを感じる場合があります。特に20代は社会人経験が浅く、仕事への理解や自己分析が不十分になりやすいため、このような悩みに直面しやすいです。 そして、仕事への理解や自己分析が不足していると「本当にやりたいこと」や「向いている仕事」がわかりません。今の仕事にやりがいを感じないものの、どのような仕事に就けばいいのかがわからないため、悩みが深刻になる傾向です。 スキルアップできていないように感じる 本来、20代は業務知識や経験が少ないからこそ、新しいことをどんどん吸収して成長する時期です。 しかし、自分に合わない仕事をしていたり成長機会が少ない環境で働いていたりする場合、スキルアップの実感が得られず不安や焦りを感じるでしょう。 スキルアップの実感がないと、仕事に対するモチベーションが下がりやすく、将来的にはキャリアの停滞や選択肢の狭まりを招く恐れがあります。 ライフイベントと両立できるのか 20代は結婚や出産といったライフイベントが発生しやすいです。そして女性のキャリアはライフイベントの影響を受けやすいため、「結婚・出産後も仕事を続けられるのか」と疑問や不安を抱く人が少なくありません。 また、20代女性の中には、既に結婚や出産をしている人も多くいます。このような女性は、仕事と家庭を両立させる難しさに悩みやすく、キャリアを諦めることを考えてしまうケースもあるでしょう。 20代女性がキャリア相談するメリット キャリア相談とは、仕事の悩みを専門家に相談し、問題解決に向けた具体的なアドバイスを受けることです。ここでは、20代女性がキャリア相談をするメリットについて解説しましょう。 キャリアの選択肢が広がる 社会人経験が浅い20代は、「世の中にどんな仕事があるのか」「自分の本当の強み」などを十分に理解できていない場合も多いです。キャリア相談をすると、自分では気づかなかった業界や職種の情報、本当の適性などを理解でき、新たなキャリアの選択肢が広がるでしょう。 20代は未経験でも転職しやすい時期なので、早い段階で自分に合った仕事を見つけられれば、将来的に大きくキャリアアップできる可能性があります。 将来のキャリア設計ができる キャリア相談では、現状の仕事の悩みだけでなく、未来のキャリアについても相談できます。 5年後、10年後を踏まえたキャリアプランを設計できるため、将来のビジョンが明確になり、それと共に今の自分が何をするべきかも見えてくるでしょう。 20代女性は将来に対して漠然とした不安を抱え、仕事に対し「このままでいいのかな?」と考えがち。ですが、現実的なキャリアプランがあれば行動や判断に迷いにくく、不安を解消できるはずです。 結婚・育児・介護などに備えられる 20代女性がキャリアについて考える際は、結婚・育児・親の介護など、今後起こり得るライフイベントにも十分考慮しなくてはいけません。 キャリア相談では、家庭と仕事の両立に悩む相談者をサポートした経験を持つプロから、現実的かつ具体的なアドバイスがもらえます。 「今後、どのようなライフイベントが起こり、どのような状況に陥る可能性があるか」「今のうちにできることは何か」などが理解できるため、備えを充実させてライフイベントにも対応しやすくなるはずです。 キャリア相談すべき20代女性の特徴 仕事の悩みはあるものの「キャリア相談したほうが良いのかわからない」と迷っている20代女性もいるのではないでしょうか。ここでは、キャリア相談が必要な人の特徴を詳しく解説します。 一人で悩みを抱えてしまう人 責任感が強い人や完璧主義の人ほど、「相談すると迷惑かも」「一人で何とかしないと」と考え、悩みを自分だけで抱えがちです。 しかし、深刻な悩みを一人で抱えれば当然心身にかかる負担は大きく、冷静な判断ができなくなってより悩み解決が難しくなるケースもあります。 そのため、自分の感情や問題を内側に溜め込みやすい人ほど、キャリア相談を利用したほうが良いといえるでしょう。「家族や友人、身近な人には話しづらい…」という人でも、悩みを聞く専門家が相手なら相談しやすいと感じるはずです。 モヤモヤした気持ちを整理したい人 20代は、まだキャリアが始まったばかり。今後さらなるキャリア形成が必要だからこそ、漠然と将来に不安を感じたり、今のままでいいのかと抽象的な疑問を持ったりしやすいです。 キャリア相談では、このようなモヤモヤした気持ちや悩み、不安なども相談できます。 専門家との対話を通じて自身の状況を客観視すると、考えがまとまって目指すべき方向性や悩み解決の糸口が見つかりやすいです。 転職・退職を検討している人 転職・退職を検討している20代女性がキャリア相談を受けると、専門的な知識や経験を持つプロから具体的なアドバイスが得られます。 ネット上には転職・退職に関する情報が溢れており、正しい情報の選択に迷うこともあるでしょう。キャリア相談では、最新の情報や専門知識を持つプロから幅広く確かな情報が得られるため、誤った情報に振り回されるリスクを回避できます。 また、キャリア相談先によっては、相談だけでなく転職支援をしてもらうことも可能です。 自分の強みや向いている仕事がわからない人 キャリア相談では、対話を通じて自己分析のサポートをしてもらえます。自分の強みや向いている仕事がわからない人も、効率的に自己理解を深められるはずです。 しっかり自己分析できれば、ミスマッチを防ぎながら主体的に今後のキャリアを選択・設計でき、長期的なキャリアプランも立てやすくなります。 また、強みと同時に弱みが見えてくる場合も多く、自身の課題が見つかってさらなる成長につながるケースも少なくありません。 理想はあるもののどう行動すればいいのかわからない人 「ゆくゆくは家庭と仕事を両立する働き方がしたい」「もっとキャリアアップしたい」など、これからどうなりたいかというイメージが既に固まっている人もいるでしょう。 しかし、将来へのビジョンはあるものの、理想の実現のために今取るべき行動がわからないのであれば、一度キャリア相談を受けてみるのがおすすめです。 キャリア相談では、理想を考慮しつつ女性のライフイベントを含めた長期的なキャリア形成を考えることをサポートしてもらえます。具体的な行動計画が立てられるので、理想を実現できる可能性も高まるはずです。 20代女性がキャリア相談先を選ぶときのポイント キャリア相談で失敗しないためには、自分に合った相談先を選ぶのが大切です。ここでは、20代女性がキャリア相談先を選ぶときのポイントを解説します。 若手サポートに精通しているサービスを選ぶ キャリア相談は、サービスによって得意とする業界や年代が異なります。20代女性がキャリア相談する際は、第二新卒や20代向けなど、若手のサポートに精通しているサービスを選ぶのがおすすめです。 このようなキャリア相談サービスには、20代の悩みを解決してきた実績を多く持つコンサルタントや、若手の転職に関するノウハウを持ったアドバイザーが在籍しています。 自分の年代に合わせたサービスを選ぶと、悩みをスムーズに理解してもらえて、アドバイスも的確になりやすいです。 女性向けや女性担当者がつくサービスを選ぶ キャリア相談の中には「女性向け」にサービスを展開しているものもあります。女性向けのキャリア相談は、女性特有のライフイベントや職場での悩みに焦点を当てているのが特徴です。 担当者も女性であるケースが多いので、男性担当者には相談しにくい悩みも安心して話せるでしょう。女性担当者は実体験をもとにしたアドバイスを授けてくれる場合もあり、参考にしやすいです。 また、女性特有の視点で高い共感を示してくれるため、心理的な負担の軽減にも期待できます。 複数社に相談して、比較検討するのもあり キャリア相談は、無料で受けられるものと有料のものがあります。しかし有料サービスでも、初回利用時は低価格や無料であるケースが大半です。 そのため、いきなり利用サービスを一社だけに絞るのではなく、複数のサービスに相談して自分に合うものを選んでも良いでしょう。 キャリア相談は「担当者との相性」も重要となるため、口コミが良いサービスだからといって自分も満足できるとは限りません。自ら担当者の人柄やアドバイスの内容などを確認することで、自分に最適な相談相手が早く見つかり、悩みの早期解決にもつながりやすいです。 20代女性におすすめのキャリア相談先 ここでは、20代女性におすすめのキャリア相談先を5つ紹介します。各サービスの特徴を知り、自分に合いそうな相談先を見つけてください。 キャリア・コンサルティング・ラボ 仕事に関する幅広い悩みを気軽に相談できる、キャリアコンサルティングサービスです。資格を持つ経験豊富なキャリアコンサルタントが多数在籍し、まとまらない悩みや考えを一つずつ整理して、自分に合った最適な選択肢を一緒に探してくれます。 転職やキャリアチェンジに特化したサービスではないため、迷っている段階で無理に転職をすすめられる心配もありません。 1回のみのコースから全4回のコースまでプランも豊富なうえ、オンライン形式で相談できるので、相談したいタイミングで利用しやすいでしょう。 マジキャリ 20代〜30代の若手に特化した、転職を前提としないキャリアコーチングサービスです。 キャリアコーチングでは、対話を通じて自己理解を深め、将来のキャリアビジョンの明確化や目標達成に向けた行動計画の立案を行います。コーチを務めるのは、元人事や転職エージェントなどキャリアの専門知識を持つプロであり、豊富な転職支援の経験を活かした具体的なアドバイス・サポートが得られるでしょう。 マイ・カウンセラー 女性の働き方・生き方に特化した、キャリアカウンセリングサービスです。 担当者はキャリアコンサルタントの資格を持つ女性のみで、女性の働き方や人生設計に精通したプロが在籍しています。 また、「相談者が主役」という考え方を大切にしており、一方的なアドバイスをしないことを宣言しているため、こちらの主体性も重視してもらえるでしょう。 ビデオ通話・メッセージと相談形式を選択できるのも特徴で、忙しい人や直接話すのに抵抗感がある人でも相談しやすい環境が整えられています。 type女性の転職エージェント 女性の転職ノウハウを豊富に持つ、転職エージェントサービスです。結婚・出産・育児といった、女性特有のライフイベントに考慮したキャリアカウンセリングを受けられます。 転職支援に強いサービスのため、応募書類の添削や面接対策といった転職支援サポートを受けられるのもメリットです。 女性の気持ちやライフイベントに寄り添ったサポートを提供してくれるサービスは、転職を検討している20代女性に特に適しています。 マイナビジョブ20's 未経験・第二新卒・既卒に強い、20代に特化した転職エージェントサービスです。経験豊富なキャリアアドバイザーによる、キャリア相談が受けられます。 求人紹介、面接対策、内定後のフォローなど転職支援も充実しており、転職活動から内定まで一貫したサポートが受けられるでしょう。 未経験OKの求人が全体の78%以上を占めているのも特徴で、キャリアが浅い20代におすすめです。 20代からキャリア相談を活用して、理想の未来に近づこう 20代は、キャリアの駆け出し期といえます。しかし「先は長いから、まだ何もしなくて大丈夫」と楽観視しすぎると、ゆくゆく自身のキャリアの選択肢を狭めてしまう可能性も。 特に女性は20~30代にかけてライフイベントが発生しやすく、キャリアが変わる可能性が高いからこそ、早いうちからプロに相談して自分のキャリアの方向性を定めておくのが大切です。 キャリア相談サービスを有効活用し、自分らしい働き方を見つけていきましょう!

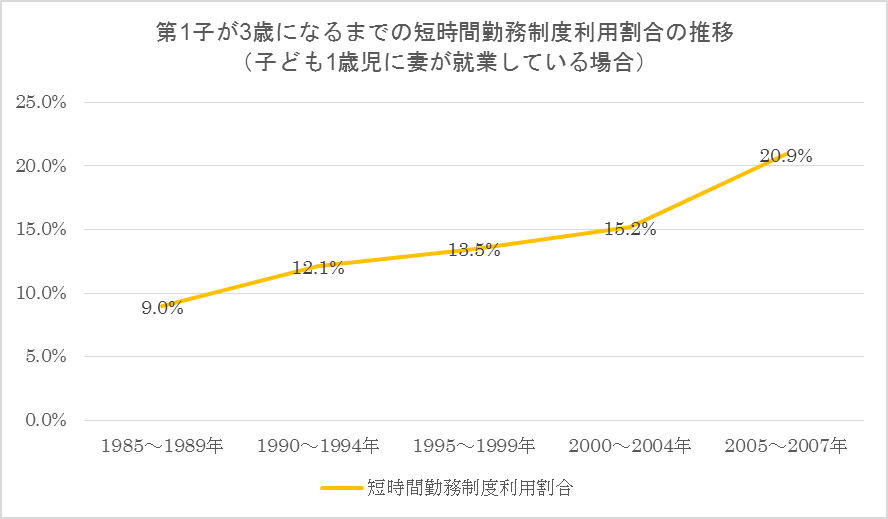

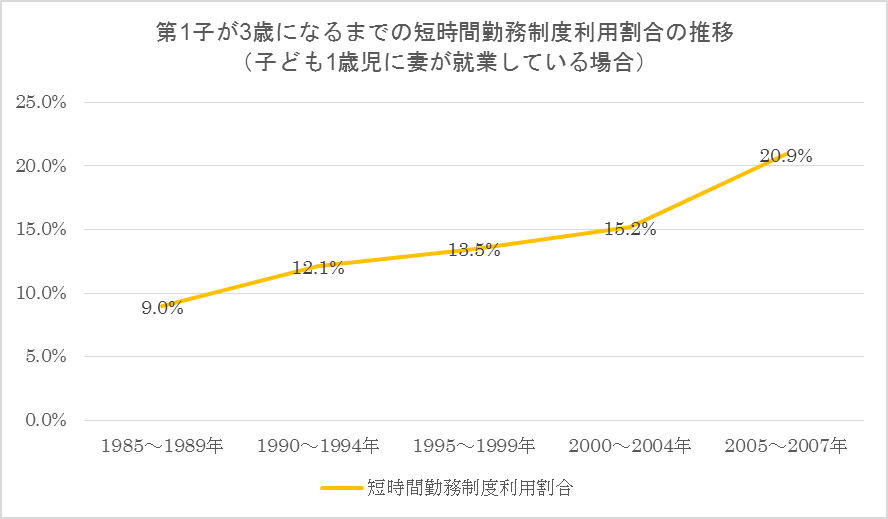

「時短勤務って迷惑!」と言われない人がしている3つの気遣い

時短勤務として、職場で快く働けるかどうか。 それは、「制度を利用する人次第」だと知っていましたか。 同じ時短勤務制度を利用していても、職場が応援してくれる人と「迷惑だな。」と思われる人には、能力やスキルの問題ではない「明らかな違い」があります。 時短勤務中で職場の視線が冷たいと感じる場合、原因はもしかしたらあなたにあるかもしれません。時短勤務中の職場の人間関係が気になる方に、職場から応援されるワーキングマザーがしている気遣いのポイントを紹介します。 680

40代女性のキャリアプラン徹底解説!

40代になると、社会人としてはベテランと言われることも多いでしょう。職業人生の中でも中盤に差し掛かる時期でもあります。 しかし、40代になってみても、意外に悩みの種は変わらなかったりするものです。たとえばキャリアに関して、こんな悩みはありませんか? 「収入を上げて、キャリアアップをしたい…」「今の働き方では、この先続けていけないかも」「ワークライフバランスを考え直したい…」「今の人間関係・職場環境から抜け出したい…」「やりたいことがあるのに、本当にこのままでいいのだろうか…」「周りに相談できる人がいなくて、1人でなんだか孤独…」「これからのキャリアに、漠然と不安を抱えている…」 人生100年時代と言われている現代、40代はまだまだ折り返し地点にも到達していません。40代は、これまでのキャリアや経験を活かしながら、さらなる成長を目指し、次の段階に進むために様々な取り組みをすることが求められます。今後の長い人生を考えると、キャリアに関する見つめ直しは、本当に重要なことです。 今回は、そんな40代女性のキャリアプランの考え方について、徹底解説していきます。 40代の働く女性は多い 働く40代女性は、日本でどのくらいいるのでしょうか? 令和4年度の厚生労働省の調査によると、労働力人口(6,902 万人)のうち、労働力人口総数に占める女性の割合は 44.9%(前年差0.3ポイント上昇)となっています。 そのうち、年齢階級別雇用者数については、男女とも「45~49 歳」の40代が最も多いんです。 令和4年の女性雇用者数を年齢階級別にみると、「45~49 歳」が 354 万人(女性 雇用者総数に占める割合 12.8%)と最も多く、次いで「50~54 歳」345 万人(同 12.6%)、「40~44 歳」294 万人(同 10.6%)の順となっている。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/dl/22-01.pdf 働いている人の中で、40代が一番多いということになります。人口の多い団塊ジュニア世代が40代ということもありますが、仲間は意外とたくさんいるんですね。 40代女性が抱える悩み 40代女性が抱える悩みは、人それぞれ違ってくるかと思いますが、代表的な悩みを10選、ご紹介します。 キャリアアップの遅れ 「自分のキャリアが、今後どうなるか…不安を感じている…」 40代になると、同年代で管理職になっていたり、大きなプロジェクトや重要な案件を任されている人も出てきます。また、「上司は年下」というケースもでてくるでしょう。そのような状況の中で、同年代や後輩とつい比べてしまい、「若い人に負けていると感じる…」などの悩みがあるかもしれません。 ステップアップの難しさ 40代になると、キャリアのステップアップが難しくなることがあります。 これは、40代になると経験も豊富になり、上司や同僚からの信頼も得られるようになる一方で、「社内の新しいことに挑戦する機会が少ない」「ステップアップするには、管理職になるしかない」などの背景が考えられます。 キャリアチェンジの難しさ 40代になると、業界や職種を変える転職が難しくなる場合があります。また、社内の異動でも、よほどのことがない限り全く新しい分野でキャリアチェンジできる可能性は低くなります。 これは、経験年数が長くなるほど、今までやってきたキャリアを評価される傾向にあるからです。 健康問題などの不安 年齢が上がるにつれ、健康問題や体力の低下、老化などによる不安を感じることがあります。 30代までは大丈夫だったことが、40代になると、体力的にきつく感じる…など、あるかもしれません。 子育て・介護の悩み 40代になると、家庭や子育て、介護の責任を持つことが多くなるため、ワークライフバランスを調整することが課題となります。特に、女性はまだまだ男性と比べて家庭や介護の負担が大きい傾向があります。 子育てや介護など家庭の責任と仕事を両立させることは、本当に永遠の課題ですよね。負担が多くなってしまい、ストレスを感じながら働いている女性は多いでしょう。 人間関係の悩み 年代に関係なく、人間関係の問題は仕事をする上で切っても切り離せないものです。どんな人でも職場でも、多かれ少なかれ気になることがあるのが現実でしょう。しかし特に、「職場が合わない」という状況にある方は、 「上司や同僚とのコミュニケーションがうまくいかない…」「職場での人間関係に疲れを感じる…」「なんだか孤独感を感じる…」 などが、ストレスの原因になってしまっているかもしれません。 若手とシニアの板挟み 人間関係と関連して、「板挟み問題」もあるのが40代ならではの悩みでしょう。 40代は、中間管理職の方も多いため、若手とシニア、経営層との板挟みになることもしばしばあります。どちらの気持ちもわかる分、悩んでしまうこともあるかもしれません… 直面する年齢制限 40代になると、年齢による区分によって、転職や昇進が難しくなることがあります。実際に社内のプログラムや制度に対する応募条件が「30代以下」など、年齢で区切られている場合もあります。中途採用でも、年齢制限を定めることは法律で禁止されていますが、実際問題として他に20代や30代の応募者がいれば、比較検討の結果、若手が採用されることも多くあります。 年齢で区切ることは、現代ではあまり良しとされませんが、それでも多く年齢で区切られてくるのが、現実です。 自分自身のアイデンティティの探求 中途採用や社内では、今までの経験を活かした仕事で成果を出すことが求められる40代ですが、一方で、これまでの経験とは違うことに挑戦したいと思っている人も多いのではないでしょうか。 「マンネリを打破したい」「心機一転してみたい」という気持ちはありつつも、それが自分にとって何なのか、なぜそれが自分にとって本当に大切なのかを整理して人に説明できなければ、それを転職であれ、社内の異動であれ、希望を叶えることはできません。 その点でも、「自分は何がしたいのか」と、改めて自分自身のアイデンティティを模索することが必要になることもあります。 次のキャリアに悩む 従来の職業に飽き足らず、新しい分野に興味を持ち、自分自身の能力を高め、キャリアアップを図りたいと考える人々が多いです。ただ、家族もいるし、安定したい気持ちが強い…などです。 このような、悩みが多い40代女性のキャリアを、いったいどのように考えていけばよいのでしょうか。 キャリアアップとは 解決策をご紹介する前に、キャリアアップの定義についてお話します。 キャリアアップとは、職場でより高いレベルの職務や責任、報酬、スキルや知識の向上を目指すことを指します。 「キャリアアップ」というと、昇格したり、年収が上がることかな?と思う人が多いかもしれませんが、必ずしも、そうではありません。自己実現や自己成長、社会貢献などの目的でのキャリアアップもあります。 年収が上がっても、激務で「幸せで充実した毎日を過ごしていると言い切れない…」というような場合は、キャリアアップできたとは言いません。 個人のライフスタイルやライフバランスも重要です。自己の理想や価値観を踏まえ、自己実現とライフバランスの調和を図ることが、持続的なキャリアアップに繋がると言えます。 40代からキャリアを築いた女性たち 40代からキャリアを築いた女性たちは、さまざまな背景や経験を持ちながら、キャリアアップを成功させています。ここで2人の事例を見てみましょう。 「このままでいいのかな?」から再出発したAさん(48歳、子ども2人) 「私は、40代に入った頃から自分のキャリアに不安を感じるようになりました。安定した企業に勤めて子育てとも両立できていたのですが、漠然と「私の人生このままでいいのかな…」と思っていたのです。 「このままじゃ時間がもったいない…!」と思い、キャリアチェンジを決意しました。まずは、自分自身が興味を持つ分野について調べ、短期間の講座や研修に参加しました。 そして、スタートラインからの出発となりましたが、自分自身の経験、意欲を伝えることで、転職を実現することができました。今は、自分自身がやりたいことを実現できるようになり、忙しいながらも充実感を感じる日々を送っています」 専門性を身につけて年収アップを叶えたBさん(49歳、親の介護) 「私は、80歳の母を介護しながら仕事をしています。 以前は、年収が低く体力的にもしんどい仕事をしていましたが、「このままではワークライフバランスを実現できない…!」と思い、専門的な事務職へ転職を図りました。 勉強に集中するために、様々なサービスを利用するなどしたので、当時は一時的に母の介護費用は上がりましたが、今ではあの時思い描いていた年収・両立が出来ています。 自分自身が目指す方向性を明確にし、勇気を出して、一歩踏み出すことが重要だと思いました」 これらの女性たちの経験から、40代女性でも新しいことに挑戦し、自分のキャリアアップに取り組むことはできるということがわかります。 関連する体験談として、以下の記事もぜひご覧ください。 参考:転職アカホン「40代未経験の転職体験談」 人生はまだ続いているので、何歳になっても自分の可能性を信じ、勇気を持って、キャリアプランを見直してみましょう。 40代女性のキャリアプランの考え方・解決策 お待たせしました。ここからは、解決策のご紹介です。 40代のお悩みに対しては、自己分析やキャリアプランニング、コミュニケーション能力の向上、ワークライフバランスの調整、キャリア相談などが有効な対策となります。一つ一つ説明していきます。 自己分析をする まず、自分自身の興味や関心がある分野を明確にすることが大切です。 そうでないと、「全く違う環境に身を置いて時間を無駄にしてしまった…!」ということがあり得てしまうからです。 興味・関心がある分野を把握することで、自分に適した職種や業界、役割を見つけることができます。また、これらを整理することで、自分の強みや弱みを把握することができ、今後のキャリアプランの方向性を明確にすることができます。 目標を設定する 自己分析の結果をもとに、「今後のキャリアで、どのような目標を達成したいのか」を設定しましょう。 具体的な目標を設定することで、自分自身のモチベーションを高め、行動計画を立てやすくなります! キャリアプランを作成する 目標を設定したら、そのために必要なスキルや知識、経験を身につけるためのキャリアパス(キャリアプラン)を考えましょう。 自分が今後どのような仕事をしたいのか。どのような働き方をしたいのか。そのために必要なステップは何か。 などを洗い出し、具体的なキャリアプランを作成しましょう。 ネットワークを広げる キャリアアップには、ネットワークを広げることが重要です。 もし可能であれば、目指す業界のイベントやセミナーに参加し、新しい人脈を作りましょう。また、自分が興味を持つ分野のコミュニティに参加することで、情報収集がしやすくなります。 継続的な学習を行う どんな分野にしてもキャリアアップをするには、継続的な学習が欠かせません。今までの仕事を継続するにしても、新たなキャリアを目指すにしても、業界のトレンドや最新技術、スキルなどを常に学習しておくことで、自己成長を促すことができます。また、その学習のなかで、新たなチャンスに出会うこともあるかもしれません。 セルフブランディングを意識する セルフブランディングとは、平たく言うと、「どのように自己アピールするか」ということです。 自分自身を他者にアピールすることで、自分自身のキャリアアップに直結します。自己アピールの強化には、自分自身の強みや経験、スキルなどを整理したうえで、「これから自分が進みたい方向性」に必要な経験やスキル、強みをアピールしていくことが重要です。 また、自己アピールを行う際には、自分自身の良いところを客観的に見て、自信を持って表現することが必要です。 スキルアップを図る 自分が専門的に取り組みたい分野を明確にし、その分野に必要なスキルを習得することが大切です。今の仕事を続けていきたい方も、その分野での新しい知識や情報、トレンドなどを学んでいくことがさらなるスキルアップにつながります。 また、自分自身が今まで手掛けてこなかった分野に挑戦することで、新しいスキルを習得することもできます。 ずっとやりたかったことをやる 「ずっとやりたいと思っているけれど、なかなか忙しくて出来てないな…」と感じていることはありませんか? 人生は長いようで短いです。あっという間です。今日という日は、残りの人生で一番若い日です。もし「ずっとやりたい」と思っていることがあるならば、ぜひちょっとしたことからでも始めてみましょう。それがこれからのキャリアにつながることもあるかもしれません。 プロのキャリアコンサルタントに相談する これからの仕事や働き方を考えるときには、キャリアコンサルタントに相談するのもおすすめです。 「でも、どんないいことがあるか分からない…」「専門家に頼むほどじゃないかも…」 と感じている方も多いでしょう。そこで、キャリアコンサルタントに相談するメリットをご紹介します! 経験豊富な専門家のアドバイスが得られる キャリアコンサルタントは、キャリアに関する専門的な知識や経験を持っていますので、自分自身では気付きにくい視点やアドバイスを提供してくれます。自分では考えることができない問題や解決策を見つけられるかもしれません。 自分自身の強みや弱みが分かる 自己分析やアセスメントなどを通じて、自分の強みや弱み、興味や価値観を客観的に分析し、アドバイスを提供してくれます。自身の傾向やスキル、適性が明確になることで、目標設定やキャリアプランを立てるときの方向性決めになります。 キャリアアップの方向性が見える キャリアコンサルタントは、自己分析やアセスメントの結果をもとに、自分自身に合ったキャリアアップの方向性や方法を提案してくれます。自分では見えにくかった新しいキャリアの可能性や、スキルアップの方法を教えてくれるため、視野を広げることができます。 自信を持ってキャリアを進めることができる キャリアコンサルタントとの相談を通じて、自分自身の強みや適性を客観的に見つめ直すことができるため、自信を持ってキャリアを進めることができます。また、アドバイスをもとに行動を起こすことで、キャリアアップに向けた自信やモチベーションが高まり、新しいキャリアに挑戦するための勇気が湧いてくるはずです。 ぜひ、お気軽に相談してみましょう!

育児中、仕事を辞めたいときに考えること5選!辞める以外の方法も

育児と仕事を両立していると、ふと「仕事を辞めたい」と考えることもあるでしょう。 しかし、育児中の退職にはメリットがある反面デメリットもあるので、よく検討しなくてはいけません。 本記事では、仕事を辞めたいときに考えるべきポイントや、辞める以外の方法などを解説します。仕事を辞める・辞めないに正解はないので、自分が納得できる結論を導き出してください! 育児中、仕事を辞めたいと思う瞬間とは? 育児をしながら働く人たちは、どんなときに仕事を辞めたいと思うのでしょうか?辞めたくなる場面を具体的に把握し、課題を見つけていきましょう。 スケジュール調整が難しいとき 育児をしながら働くには、綿密なスケジュール管理が欠かせません。しかし、スケジュールを調整してもなかなかその通りには進まないので、負担に感じやすいです。 たとえば、子どもの体調不良で保育園から呼び出されたり、インフルエンザ等が流行して学級閉鎖になったりすると、スケジュールは大きく崩れてしまいます。 子どもの事情によって仕事を休むたび、職場で気まずいと感じる人も多いでしょう。 仕事内容が制限されたとき 育児中は、働ける時間に限りがあります。基本的に残業や休日出勤、出張などはしづらいため、それらが伴うような業務は担えません。 自分のやりたい仕事が育児中の制限によってできない場合、悔しさやもどかしさを感じてモチベーションが下がりやすいです。 また、できる仕事が限られることで社内評価に影響が出る可能性もあり、子育てしながらキャリアアップする難しさに打ちのめされてしまう場合もあります。 仕事の負荷が重いとき 制限されても悩む一方で、これまでと変わらない仕事を課せられても悩みの種になりやすいです。 働ける時間に限りがある中で、子どもをもつ前と同じ業務量をこなさなくてはいけない場合、業務時間内に仕事が終わらない可能性があります。終わらなかった仕事は持ち帰るしかないケースも多く、子どもが寝た後や休日も仕事に追われてストレスになるでしょう。 就寝時間やプライベートの時間がどんどん削られるので疲れが取れにくく、「ゆっくり休みたい」という気持ちがいつしか「仕事を辞めたい」という考えに変わることもあります。 なかなか成果や評価が上がらないとき 大変な思いをしながら仕事をしても、思うような成果や評価を得られない場合もあります。 労働時間や仕事内容が限定される育児中は、仕事で成果を上げるハードルが高くなりやすいです。また、残業や出張などできない業務があると、どうしてもそれらが可能な他の社員より評価点数が低くなってしまい、昇進が遅れることもあります。 そして、成果や評価が上がらないと「何のために頑張っているのだろう」と働く意義も見失いがちに。働くモチベーションが下がるため、仕事を辞めたいと考えやすいです。 子どもとの時間が足りないと感じたとき 育児と仕事を両立させると、子どもの世話をするだけで精一杯になりやすく、向き合う時間を作るのにも一苦労です。そして、子どもと向き合う時間が不足していると感じると、「仕事を辞めて、もっと子どもとの時間を増やすべきでは」という考えがよぎりやすくなります。 家族のために働きたい、でも働くと家族と過ごす時間が減ってしまうというジレンマは、育児をしながら働くほぼ全ての人が一度は感じたことがあるでしょう。 「もっと子どもの話を聞いてあげたい」「近くでサポートしてあげたい」という思いはあっても、仕事をしていると育児だけに全力を注げず、もどかしい思いをしやすいです。 育児中、仕事を辞めるメリット 育児を理由に仕事を辞めると、以下のようなメリットが得られます。 家事育児に専念できる 仕事を辞めれば、今まで仕事に充てていた時間を丸ごと家事育児に使えます。学校や習い事の送迎をしたり、ゆっくり子どもと遊んだりと、これまで以上に子どもと向き合う時間が持てるでしょう。 「仕事と育児」という2本立てだったスケジュールから「育児」だけにフォーカスを当てたスケジュールになるので、予定を調整しやすいのもメリットです。 子どもの突発的な体調不良にもすぐ対応できる他、運動会や授業参観など学校行事にも参加しやすくなり、「親としてやってあげたいこと」に全力を出せます。 子どもの成長を近くで見守れる 仕事を辞めて育児に専念すれば、子どもと一緒に過ごす時間が増える分、小さな変化や成長も見逃しにくいです。小さな子どもの成長は早いので、その貴重な時間をたくさん共有できるのは大きなメリットといえます。 また、子どもの悩みや不安にもいち早く気付けるので、サポートしてあげられることも増えるでしょう。 幼稚園や小学校、中学受験などを行う場合でも、進学先の情報収集にとことん時間をかけられ、受験勉強に励む子どもの生活リズムに合わせて伴走できます。 気持ちにゆとりが生まれる 時間に余裕ができれば、育児だけでなく家事にも手が回りやすくなる他、自分の時間も持てます。ワーママあるあるの「したいことがたくさんあるのに時間がない」という状況から抜け出せるので、精神的なゆとりが生まれるでしょう。 子どもが「お手伝いしたい」と言ってくれても、忙しいとつい効率を考えて断りがちですが、時間に余裕があれば一緒にのんびり家事ができます。 また、仕事のことを気に掛ける必要がないので、業務のプレッシャーや人間関係の悩みなどから解放されるのも心の余裕につながるはずです。 育児中、仕事を辞めるデメリット 育児を理由に仕事を辞めることには、メリットだけでなくデメリットもあります。デメリットまで理解し、冷静な判断をするのが重要です。 世帯収入が減る 当然ですが、仕事を辞めれば収入は減ります。自由に使えるお金が減るため、生活レベルの調整や節約をする必要があるでしょう。 将来の貯蓄や教育費、老後資金などにも影響しやすく、夫婦でよく話し合わなくてはいけません。 また、自分が仕事を辞めれば、世帯収入源はパートナーに集中します。リスクを分散できないので、パートナーがケガや病気をしたり、収入が不安定になったりした際、家計に大きな影響が出やすいです。 社会とのつながりが減る 仕事を辞めると、どうしても社会との接点が減少します。世の中の話題や情報についていけず孤立感を感じたり、自分は社会から必要とされていないように感じて存在意義を見失ったりしやすいです。 また、仕事や社会の縛られたスケジュールから解放されることで、かえって暮らしのメリハリを失くしてしまうケースも。 仕事をしていれば毎日家族以外の誰かしらと会話しますが、仕事を辞めると人間関係も広がりにくいので、閉塞感を抱く人も少なくありません。 キャリアが途絶える 育児を理由に退職すれば、そこでキャリアは中断されます。子どもがある程度大きくなったら再就職をするという手もありますが、専業主婦が正社員として再就職するのは簡単ではありません。 育児と仕事を両立できる職場を考慮する必要がありますし、理想の職場を見つけてもブランクがあるとなかなか採用に至らないケースもあります。 今後もずっと専業主婦でいようと考えている人や、働くにしても雇用形態にこだわらないという人は問題ありませんが、理想のキャリアプランがある人は注意が必要です。 育児が大変でも、仕事を辞める前に考えるべきポイント 突発的に辞めたい気持ちが強くなっても、その勢いのまま辞めてしまうのはおすすめしません。後悔しないために、以下のポイントについてじっくり考えてみてください。 「退職」が本当に最善の解決策なのか 退職によって、今抱えている悩みや課題が本当に解決するのかをよく考えてみてください。たとえば「家事育児の負担が大きすぎる」のが原因で仕事を辞めたい場合、仕事を辞めても負担が大きいのは変わらないので、不満やストレスが解消されない可能性があります。 また、「会社の人間関係がつらい」「給料に不満がある」など会社に原因がある場合は、退職ではなく転職という道もあるでしょう。 家族で話し合ったり、働く環境を変えたりすることで現状の問題が解決するケースもあるので、悩みの原因を特定し最善の解決策を模索するのが大切です。 経済的な不安はないか 仕事を辞めて世帯収入が減っても、十分な生活が送れるかをシミュレーションしましょう。 固定費や食費など日々の生活費だけでなく、子どもを育てるのには教育費や医療費といったお金がかかります。また、老後資金や貯蓄など、ゆくゆく必要となるお金の準備も必要です。目の前の暮らしだけでなく、子どもが成長しても生活水準を調整しながら暮らせるかを計算してください。 この他、収入源をパートナーのみにするリスクについても考え、万が一夫が働けなくなったときのことも想定しておきましょう。 子どもの預け先をどうするのか 基本的に、保育園は保護者が就労や病気などの理由で保育できない場合のみ利用できます。つまり、親が仕事を辞めると、子どもは保育園の利用要件を満たせず退園になるのです。 子どもが3歳の場合は幼稚園に転園させるのが一般的ですが、近隣の幼稚園や通わせたい幼稚園に空きがあるとは限りません。また、無事に転園先が見つかったとしても、慣れ親しんだ園や仲良くなったお友達・先生と離れる寂しさはあるでしょう。 退職を検討する際は、子どもの居場所についても考え、慎重に判断する必要があります。 再就職する予定はあるか 仕事を辞めた後の選択肢は「ずっと専業主婦でいる」「ゆくゆく再就職する」の主に2つです。今の内から今後の方向性を決めておき、再就職を希望する場合はリスクについても考えましょう。 「子どもが大きくなったら再就職したい」と考える人は多いですが、手がかからないほど子どもが成長する頃には、自分の年齢も上がっておりブランクも長くなっています。 キャリアや実績が重視されがちな正社員での再就職は難しくなりやすいので、「本当に辞めて後悔しないか」「辞めている期間中にできるリスク対策はないか」などを考えなくてはいけません。 辞めた後、毎日をどのように過ごすのか 仕事を辞めた直後は、「今までしたかったけどできなかったこと」ができて毎日充実感があるかもしれません。 しかし月日を重ねれば、いずれ「したかったこと」は尽きてしまいます。そうすると、急に毎日をどう過ごせばいいのかわからなくなって、不安定になったり孤立感を持ったりしやすいです。 今の内から、辞めた後の生活を具体的に想像し、社会とのつながりも作っておきましょう。 育児と仕事の両立に疲れたとき、辞める以外にできること 仕事を辞めたいと思っても、いきなり退職するのはNGです。辞める以外にできることもあるので、ぜひ実践してみてください。 今の会社で働き方を見直す 今の会社で働き方を変えられれば、キャリアに傷をつけずに、育児と仕事を両立できる可能性があります。時短勤務やリモートワーク、フレックスタイムといった働き方をすることで、今までより時間を自由に使え、仕事を辞めたいと思わなくなるかもしれません。 制度が導入されていない会社でも、相談してみると応じてもらえる場合があるので、自分の理想の働き方を明確にした上で会社に相談してみてください。 転職を検討する 今の職場にストレスを感じていたり、育児と両立しにくい職場だったりする場合は、思い切って転職するという方法もあります。一度辞めてから再就職するのは至難の業ですが、ブランクがない状態での転職であれば比較的ハードルも低いです。 子育てに理解のある企業や、時短正社員を積極的に募集している企業も増えつつあるので、まずは情報収集から始めましょう。 キャリアコンサルティングを受ける 相談者の価値観を尊重した上で、さまざまな選択肢を提案してもらえるので、仕事を辞めようか迷っているときにもおすすめです。 キャリアコンサルティングでは、自分に合った働き方や理想のキャリアを実現するために今やるべきことなどをアドバイスしてもらえます。相談者の価値観を尊重した上で、さまざまな選択肢を整理してもらえるので、仕事を辞めようか迷っているときにもおすすめです。 正しい知識と情報、そして豊かな経験を持つプロのキャリアコンサルタントに頼れば、自分一人では思いつかないような解決策が見つかる場合があります。 育児を理由に仕事を辞めたいなら、まずは自分と向き合おう 育児と仕事を両立するのは本当に大変で、時には疲れて「仕事を辞めたい」と考えたりもするでしょう。 育児のために仕事を辞めるのも、もちろん一つの手段です。しかし、自分に合う働き方を探ったり、時間を増やす工夫をしたりすることで、無理なく育児と家事を両立できる場合もあります。 思考を整理し自分の本音と向き合うのが、問題解決の第一歩です。本記事を参考にしながら自分の気持ちを理解し、より良い未来へと進んでください!

仕事の悩みが解決しない…深刻な悩みから抜け出す方法

真剣に向き合うからこそ、仕事にはさまざまな悩みが生じます。仕事の悩みは、今後のキャリアや人生にも影響する可能性があるため深刻になりやすく、すぐには解決策が見つからない場合も多いです。 しかし、悩みを長引かせることにはいくつものリスクが潜んでいるため、仕事の悩みを放置してはいけません。 今回は、仕事の悩みの主な原因や解決が難しいときの対処法を解説します。 仕事の悩みを引き起こす原因は主に3つ 仕事の悩みの原因は人それぞれ異なるものの、原因の本質は「仕事」「自分」「環境」のいずれかにある場合がほとんどです。3つの要素を解説するので、自分の悩みの本質がどこにあるのかを見極めましょう。 仕事 仕事内容に不満やストレスがある場合、以下のような悩みを抱えやすいです。 仕事がつまらない やりがいがない 業務量が多すぎる 思っていた仕事ではなかった 責任が重すぎる 仕事は一日の大半を占めるものです。そこに悩みの原因があると、毎日の出社が憂鬱になったり惰性で仕事をしたりします。働くモチベーションが下がるので仕事の成果も上げにくく、「会社から評価されない」「スキルが身に付かない」など新たな悩みが生まれる場合も少なくありません。 自分 自分の物事の捉え方や仕事への向き合い方が、以下のような悩みにつながる場合もあります。 キャリアに行き詰まりや不安がある 自分の仕事に自信が持てない 仕事ができない 過去のミスを引きずっている 転職すべきか迷っている 悩みの原因が自分にあるからといって、自分が悪いわけではありません。価値観や得手不得手は人それぞれ異なりますし、働く中で考え方も変わります。ただし、自分が原因で仕事の悩みを抱えると、焦りや不安からネガティブになり、突発的な行動を取りやすいので注意しましょう。 環境 職場環境に何かしらの問題がある場合、以下のような仕事の悩みを抱える傾向です。 人間関係がうまくいかない 労働環境や賃金に不満がある 社風になじめない 評価に納得できない 私生活と仕事の両立が難しい 仕事はただ目の前の作業をこなすだけでなく、周囲の人と協力したり私生活と両立させたりしなくてはいけません。内容や程度によっては、今すぐ解決に向けて行動したほうがいい場合もあるので、まずは冷静に自分の現状を把握するのが大切です。 仕事の悩みが解決しにくい理由 仕事の悩みは、上記で挙げた原因が複合的に絡んでいる場合も多く、簡単には解決できないケースも多々あります。なぜ、仕事の悩みは解決が難しいのか、主な理由を具体的に解説しましょう。 他人を参考にしづらいから 同じような悩みを持つ人は他にいても、自分と全く同じ悩みを持つ人はいません。職場環境や感性は一人ひとり異なるため、一見似たような悩みでも労働者の数だけ悩みがあります。 そして、これこそ仕事の悩みが解決しにくい理由。 悩みの内容や深刻度は百人百様なので、誰かにとっては悩みの解決策となった方法が、自分には全く効果がないという場合もあります。誰かを参考にしたくても、参考になる人を見つけるだけで一苦労なので、なかなか解決のヒントを得られず悩みが長引きやすいです。 仕事には「正解がない問題」が多いから 仕事では、明確な正解がないトラブルもよく起こります。 代表的ともいえるのが人間関係の問題でしょう。人間関係にはそもそも答えがなく、悩みが生まれると「気持ちの落としどころ」「相手とのベストな接し方」などを見つけるのが解決策となる場合が多いです。 また、キャリアや転職の悩みに関しても、正解はありません。 答えの出ない悩みには「この考え・行動をすれば確実に悩みが解決する」というセオリーが存在しないため、解決が難しいとよくいわれます。 行動を起こすのに勇気がいるから 時間が解決してくれる悩みもありますが、ほとんどの悩みは自ら行動しなくては解決しません。 しかし、悩み解決に向けた行動を取るのは、非常に勇気がいります。行動すれば大なり小なり現状が変わる可能性が高いものの、そもそも人間には変化を恐れる心理が備わっているためです。 また、未来に起こる変化が良いものなのか悪いものなのかは、誰にも予測できません。「悩みを解決させたいけど、行動して現状が悪化したらどうしよう」という不安が生まれやすいため、なかなか行動できずずっと悩みを抱える事例も多いです。 ネガティブになりやすいから 仕事は自分の生活や今後のキャリアにも大きく影響するものなので、悩みを抱えると一気に不安に襲われやすいです。ネガティブな感情が急に大量発生するため、その感情にのまれて具体的な解決策を考える余裕がなくなる人も多くいます。 また、ネガティブになるとマイナス思考が加速し、正しい判断力も失われやすいです。せっかく良い解決策を思いついても「どうせうまくいかない」と考えて行動に移さないので、自ら悩み解決を難しくしていることもあります。 相談しにくいから 仕事の悩みは切実だったり根深い問題が関係していたりする場合が多く、相談する人を選びます。 気軽に他人に話せることではないからこそ相談相手選びに悩んでしまい、最終的には誰かに頼るのを諦めて一人で悩みを抱える人が多いです。 しかし悩みを誰にも相談しないと、新たな視点を得る機会がありません。考え方が狭まって自分の思い込みや固定観念にとらわれやすくなるので、結果として悩み解決のハードルが上がってしまいます。 仕事の悩みを解決せずに放置するリスク なかなか仕事の悩みが解決しないと、「もう解決しないんだ」と決めつけて悩みを放置してしまう人がいます。しかし、悩みを放置することにはリスクがたくさん!ここでは、仕事の悩みを解決せずに放置するとどのようなデメリットがあるのかを解説します。 他のことに集中できなくなる 大きな悩みがあると、その悩みだけで頭がいっぱいになってしまいます。頭の中の大半を悩みが占めるので他のことを考える余裕がなくなり、仕事はもちろん日常生活のあらゆる面で集中しにくくなるでしょう。 仕事に集中できない状態が続けば、大きなミスをしたり、上司から注意されたりする可能性も高くなります。ミスや注意が原因で新たな悩みが生まれる場合もあり、悪循環に陥りやすいです。 さらに、これまで好きだったものや趣味にも没頭しにくくなるので、うまく気分転換ができず、より悩みが頭から離れにくくなります。 働くモチベーションが低下する 悩みの種が仕事にあるのですから、その仕事に対して前向きな気持ちにはなりにくいでしょう。それどころか、仕事に向き合うほどに「現状が辛い」「このままでいいのか」という気持ちが起こり、働くモチベーションは下がっていきます。 また、真面目な人ほどモチベーションが下がると、そんな自分に嫌悪感を抱きやすいです。 自分に自信をなくしてネガティブ思考になったり、無理やりモチベーションアップを図って精神的負担をかけたりするケースが多く、負のスパイラルにはまる可能性があります。 自己肯定感が下がる 多くの場合、悩みを放置すればしただけずっとモヤモヤし続けることになります。そして、モヤモヤと悩み続けている自分が好きな人はいません。 そのため、悩みを放置すると自分を嫌いになり、自己肯定感まで下がりやすいです。自己肯定感が下がると、自信を失くして悩み解決に向けての行動にも消極的になるので、より仕事の悩みが長期化する傾向にあります。 また、自分を尊重できなくなって自己否定を繰り返したり、他人からの評価を気にして受け身になりすぎたりするケースも多いです。 職場の人間関係が悪くなる 大きな悩みを抱えると、精神的余裕がなくなってイライラしたり無表情になったりします。いつものように人にやさしく振る舞うのが難しいので、周囲との人間関係が悪くなりやすいです。 悩むと仕事に集中できずミスが増える傾向なので、周囲の人に迷惑をかけてしまって職場の人間関係が悪化することも。 こうなると、現状の悩みに人間関係の悩みまでプラスされるので、より悩み解決の糸口が見つかりにくくなります。 健康を害する恐れがある 深刻な仕事の悩みは、慢性的なストレスにつながります。たとえ一時的にストレスを解消したとしても、悩みが晴れなければまたすぐにストレスが溜まってしまうためです。 そして、ストレスは自律神経のバランスを乱し、精神的・身体的不調を引き起こす可能性を高めます。場合によっては、大きな病気につながり、働くこと自体が難しくなることもあります。 悩んでいるときの心身の不調は、ストレスが限界を迎えているサインかもしれないので、軽視せずに必要に応じて休息・休養してください。 解決しない仕事の悩みから抜け出す方法 解決が難しそうな仕事の悩みも、小さな工夫で突破口が開けることがあります。ここでは、悩みに直面したときに試してほしい対処法を解説しましょう。 一人で考える時間を作る 悩んだときは、自分の心と向き合う時間が必要です。慌ただしい日常の中でスルーしてしまっていることに、悩みの根本的原因が隠れている場合も多いので、落ち着ける一人の時間を作って思考を整理してみましょう。 「悩みの原因は何か」「何にストレスを感じるのか」を考えると、悩みの本質を捉えられ「解決するために今やるべきこと」が見つかりやすくなります。 他人に気を遣わずゆっくりした時間が過ごせるので、良い気分転換にもなるかもしれません。 視点や発想を変えてポジティブに 仕事の悩みがあると思考は落ち込みやすく、放っておくとどんどん物事を悪い方向に考えてしまいます。 そのため、意識的に視点や発想を変えて、前向きさを維持するのが大切です。視点や発想を転換できると、何か嫌なことがあっても「次は良いことがあるかも」「これも成長に必要なステップ」のように、落ち込みにくいポジティブな受け止め方ができます。 視野が広がり考え方も柔軟になるので、悩みを多角的に捉えて解決策を見つけられたり、自己肯定感の高まりによって悩みそのものが気にならなくなったりする可能性が高いです。 迷ったときこそ正直になる 仕事の悩みの内容によっては大きな決断が必要で、その選択に迷ってしまう場合もあるでしょう。 そんなときは、自分を主体に考えて正直な選択をするのがおすすめ。もちろん物事のメリット・デメリットや相手の気持ちは考慮する必要がありますが、自分の心に嘘をつくのを止めれば、モヤモヤした悩みから解放される可能性があります。 世間の一般論や他人の意見を気にしすぎて、自分らしく働けていないのが仕事の悩みの原因である場合も多いので「自分の本音」はないがしろにしないようにしてください。 信頼できる人に相談する 誰かに話を聞いてもらうだけでも思考の整理や感情のデトックスになりますし、相手の言葉で新たな視点や気付きを得られる場合もあります。 「深刻だから話しにくい」と感じる人が多い仕事の悩みですが、深刻だからこそ信頼できる人に相談して、心にかかる負担を少しでも軽減させましょう。 また、相談は一人ではなく複数人にするのもありです。複数人に相談すれば同時にさまざまな意見が得られるので、より自分に合った解決策が見つかりやすくなります。 異動や転職も一つの手 何をしても今の仕事の悩みを解決できない場合は、異動や転職をするのも有効な手です。 いきなり異動や転職に向けて動き出さなくても「最終的には職場を離れる選択肢もある」と考えるだけで、気持ちが楽になって悩みへの向き合い方が変わる場合があります。 ただし、本当に異動や転職をする場合は、環境を変えた先で同じ悩みを繰り返さないよう、今の悩みを分析して自分の理想や譲れない条件をしっかり固めておかなくてはいけません。 仕事の悩みは解決できる!大事なのは早めの相談 仕事の悩みは内容が重くなりやすく、誰にも相談できず一人で抱えたり、解決を諦めたりする人が少なくありません。 しかし、どんな悩みにも解決策は必ずあるので、一人で考え込まず誰かに相談するのが大切です。 もしも相談相手に悩んだときは、仕事に関するあらゆる悩みに対応しているキャリアコンサルティングを受けてみてください。専門的な知識、豊富な経験を持つキャリアコンサルタントに相談すれば、プロ視点からの悩み解決に向けたアドバイスが得られます。 「悩みをうまく話せる自信がない」「悩みの原因がはっきりしない」という相談者にも、キャリアコンサルタントは寄り添い一緒に悩みの本質に迫ってくれるので、気負わず気軽な気持ちで相談してみましょう。

やってられない!職場に嫌気がさしたときにおすすめの3つの行動

真剣に向き合うからこそ、仕事にはさまざまな悩みが生じます。仕事の悩みは、今後のキャリアや人生にも影響する可能性があるため深刻になりやすく、すぐには解決策が見つからない場合も多いです。 しかし、悩みを長引かせることにはいくつものリスクが潜んでいるため、仕事の悩みを放置してはいけません。 今回は、仕事の悩みの主な原因や解決が難しいときの対処法を解説します。 仕事の悩みを引き起こす原因は主に3つ 仕事の悩みの原因は人それぞれ異なるものの、原因の本質は「仕事」「自分」「環境」のいずれかにある場合がほとんどです。3つの要素を解説するので、自分の悩みの本質がどこにあるのかを見極めましょう。 仕事 仕事内容に不満やストレスがある場合、以下のような悩みを抱えやすいです。 仕事がつまらない やりがいがない 業務量が多すぎる 思っていた仕事ではなかった 責任が重すぎる 仕事は一日の大半を占めるものです。そこに悩みの原因があると、毎日の出社が憂鬱になったり惰性で仕事をしたりします。働くモチベーションが下がるので仕事の成果も上げにくく、「会社から評価されない」「スキルが身に付かない」など新たな悩みが生まれる場合も少なくありません。 自分 自分の物事の捉え方や仕事への向き合い方が、以下のような悩みにつながる場合もあります。 キャリアに行き詰まりや不安がある 自分の仕事に自信が持てない 仕事ができない 過去のミスを引きずっている 転職すべきか迷っている 悩みの原因が自分にあるからといって、自分が悪いわけではありません。価値観や得手不得手は人それぞれ異なりますし、働く中で考え方も変わります。ただし、自分が原因で仕事の悩みを抱えると、焦りや不安からネガティブになり、突発的な行動を取りやすいので注意しましょう。 環境 職場環境に何かしらの問題がある場合、以下のような仕事の悩みを抱える傾向です。 人間関係がうまくいかない 労働環境や賃金に不満がある 社風になじめない 評価に納得できない 私生活と仕事の両立が難しい 仕事はただ目の前の作業をこなすだけでなく、周囲の人と協力したり私生活と両立させたりしなくてはいけません。内容や程度によっては、今すぐ解決に向けて行動したほうがいい場合もあるので、まずは冷静に自分の現状を把握するのが大切です。 仕事の悩みが解決しにくい理由 仕事の悩みは、上記で挙げた原因が複合的に絡んでいる場合も多く、簡単には解決できないケースも多々あります。なぜ、仕事の悩みは解決が難しいのか、主な理由を具体的に解説しましょう。 他人を参考にしづらいから 同じような悩みを持つ人は他にいても、自分と全く同じ悩みを持つ人はいません。職場環境や感性は一人ひとり異なるため、一見似たような悩みでも労働者の数だけ悩みがあります。 そして、これこそ仕事の悩みが解決しにくい理由。 悩みの内容や深刻度は百人百様なので、誰かにとっては悩みの解決策となった方法が、自分には全く効果がないという場合もあります。誰かを参考にしたくても、参考になる人を見つけるだけで一苦労なので、なかなか解決のヒントを得られず悩みが長引きやすいです。 仕事には「正解がない問題」が多いから 仕事では、明確な正解がないトラブルもよく起こります。 代表的ともいえるのが人間関係の問題でしょう。人間関係にはそもそも答えがなく、悩みが生まれると「気持ちの落としどころ」「相手とのベストな接し方」などを見つけるのが解決策となる場合が多いです。 また、キャリアや転職の悩みに関しても、正解はありません。 答えの出ない悩みには「この考え・行動をすれば確実に悩みが解決する」というセオリーが存在しないため、解決が難しいとよくいわれます。 行動を起こすのに勇気がいるから 時間が解決してくれる悩みもありますが、ほとんどの悩みは自ら行動しなくては解決しません。 しかし、悩み解決に向けた行動を取るのは、非常に勇気がいります。行動すれば大なり小なり現状が変わる可能性が高いものの、そもそも人間には変化を恐れる心理が備わっているためです。 また、未来に起こる変化が良いものなのか悪いものなのかは、誰にも予測できません。「悩みを解決させたいけど、行動して現状が悪化したらどうしよう」という不安が生まれやすいため、なかなか行動できずずっと悩みを抱える事例も多いです。 ネガティブになりやすいから 仕事は自分の生活や今後のキャリアにも大きく影響するものなので、悩みを抱えると一気に不安に襲われやすいです。ネガティブな感情が急に大量発生するため、その感情にのまれて具体的な解決策を考える余裕がなくなる人も多くいます。 また、ネガティブになるとマイナス思考が加速し、正しい判断力も失われやすいです。せっかく良い解決策を思いついても「どうせうまくいかない」と考えて行動に移さないので、自ら悩み解決を難しくしていることもあります。 相談しにくいから 仕事の悩みは切実だったり根深い問題が関係していたりする場合が多く、相談する人を選びます。 気軽に他人に話せることではないからこそ相談相手選びに悩んでしまい、最終的には誰かに頼るのを諦めて一人で悩みを抱える人が多いです。 しかし悩みを誰にも相談しないと、新たな視点を得る機会がありません。考え方が狭まって自分の思い込みや固定観念にとらわれやすくなるので、結果として悩み解決のハードルが上がってしまいます。 仕事の悩みを解決せずに放置するリスク なかなか仕事の悩みが解決しないと、「もう解決しないんだ」と決めつけて悩みを放置してしまう人がいます。しかし、悩みを放置することにはリスクがたくさん!ここでは、仕事の悩みを解決せずに放置するとどのようなデメリットがあるのかを解説します。 他のことに集中できなくなる 大きな悩みがあると、その悩みだけで頭がいっぱいになってしまいます。頭の中の大半を悩みが占めるので他のことを考える余裕がなくなり、仕事はもちろん日常生活のあらゆる面で集中しにくくなるでしょう。 仕事に集中できない状態が続けば、大きなミスをしたり、上司から注意されたりする可能性も高くなります。ミスや注意が原因で新たな悩みが生まれる場合もあり、悪循環に陥りやすいです。 さらに、これまで好きだったものや趣味にも没頭しにくくなるので、うまく気分転換ができず、より悩みが頭から離れにくくなります。 働くモチベーションが低下する 悩みの種が仕事にあるのですから、その仕事に対して前向きな気持ちにはなりにくいでしょう。それどころか、仕事に向き合うほどに「現状が辛い」「このままでいいのか」という気持ちが起こり、働くモチベーションは下がっていきます。 また、真面目な人ほどモチベーションが下がると、そんな自分に嫌悪感を抱きやすいです。 自分に自信をなくしてネガティブ思考になったり、無理やりモチベーションアップを図って精神的負担をかけたりするケースが多く、負のスパイラルにはまる可能性があります。 自己肯定感が下がる 多くの場合、悩みを放置すればしただけずっとモヤモヤし続けることになります。そして、モヤモヤと悩み続けている自分が好きな人はいません。 そのため、悩みを放置すると自分を嫌いになり、自己肯定感まで下がりやすいです。自己肯定感が下がると、自信を失くして悩み解決に向けての行動にも消極的になるので、より仕事の悩みが長期化する傾向にあります。 また、自分を尊重できなくなって自己否定を繰り返したり、他人からの評価を気にして受け身になりすぎたりするケースも多いです。 職場の人間関係が悪くなる 大きな悩みを抱えると、精神的余裕がなくなってイライラしたり無表情になったりします。いつものように人にやさしく振る舞うのが難しいので、周囲との人間関係が悪くなりやすいです。 悩むと仕事に集中できずミスが増える傾向なので、周囲の人に迷惑をかけてしまって職場の人間関係が悪化することも。 こうなると、現状の悩みに人間関係の悩みまでプラスされるので、より悩み解決の糸口が見つかりにくくなります。 健康を害する恐れがある 深刻な仕事の悩みは、慢性的なストレスにつながります。たとえ一時的にストレスを解消したとしても、悩みが晴れなければまたすぐにストレスが溜まってしまうためです。 そして、ストレスは自律神経のバランスを乱し、精神的・身体的不調を引き起こす可能性を高めます。場合によっては、大きな病気につながり、働くこと自体が難しくなることもあります。 悩んでいるときの心身の不調は、ストレスが限界を迎えているサインかもしれないので、軽視せずに必要に応じて休息・休養してください。 解決しない仕事の悩みから抜け出す方法 解決が難しそうな仕事の悩みも、小さな工夫で突破口が開けることがあります。ここでは、悩みに直面したときに試してほしい対処法を解説しましょう。 一人で考える時間を作る 悩んだときは、自分の心と向き合う時間が必要です。慌ただしい日常の中でスルーしてしまっていることに、悩みの根本的原因が隠れている場合も多いので、落ち着ける一人の時間を作って思考を整理してみましょう。 「悩みの原因は何か」「何にストレスを感じるのか」を考えると、悩みの本質を捉えられ「解決するために今やるべきこと」が見つかりやすくなります。 他人に気を遣わずゆっくりした時間が過ごせるので、良い気分転換にもなるかもしれません。 視点や発想を変えてポジティブに 仕事の悩みがあると思考は落ち込みやすく、放っておくとどんどん物事を悪い方向に考えてしまいます。 そのため、意識的に視点や発想を変えて、前向きさを維持するのが大切です。視点や発想を転換できると、何か嫌なことがあっても「次は良いことがあるかも」「これも成長に必要なステップ」のように、落ち込みにくいポジティブな受け止め方ができます。 視野が広がり考え方も柔軟になるので、悩みを多角的に捉えて解決策を見つけられたり、自己肯定感の高まりによって悩みそのものが気にならなくなったりする可能性が高いです。 迷ったときこそ正直になる 仕事の悩みの内容によっては大きな決断が必要で、その選択に迷ってしまう場合もあるでしょう。 そんなときは、自分を主体に考えて正直な選択をするのがおすすめ。もちろん物事のメリット・デメリットや相手の気持ちは考慮する必要がありますが、自分の心に嘘をつくのを止めれば、モヤモヤした悩みから解放される可能性があります。 世間の一般論や他人の意見を気にしすぎて、自分らしく働けていないのが仕事の悩みの原因である場合も多いので「自分の本音」はないがしろにしないようにしてください。 信頼できる人に相談する 誰かに話を聞いてもらうだけでも思考の整理や感情のデトックスになりますし、相手の言葉で新たな視点や気付きを得られる場合もあります。 「深刻だから話しにくい」と感じる人が多い仕事の悩みですが、深刻だからこそ信頼できる人に相談して、心にかかる負担を少しでも軽減させましょう。 また、相談は一人ではなく複数人にするのもありです。複数人に相談すれば同時にさまざまな意見が得られるので、より自分に合った解決策が見つかりやすくなります。 異動や転職も一つの手 何をしても今の仕事の悩みを解決できない場合は、異動や転職をするのも有効な手です。 いきなり異動や転職に向けて動き出さなくても「最終的には職場を離れる選択肢もある」と考えるだけで、気持ちが楽になって悩みへの向き合い方が変わる場合があります。 ただし、本当に異動や転職をする場合は、環境を変えた先で同じ悩みを繰り返さないよう、今の悩みを分析して自分の理想や譲れない条件をしっかり固めておかなくてはいけません。 仕事の悩みは解決できる!大事なのは早めの相談 仕事の悩みは内容が重くなりやすく、誰にも相談できず一人で抱えたり、解決を諦めたりする人が少なくありません。 しかし、どんな悩みにも解決策は必ずあるので、一人で考え込まず誰かに相談するのが大切です。 もしも相談相手に悩んだときは、仕事に関するあらゆる悩みに対応しているキャリアコンサルティングを受けてみてください。専門的な知識、豊富な経験を持つキャリアコンサルタントに相談すれば、プロ視点からの悩み解決に向けたアドバイスが得られます。 「悩みをうまく話せる自信がない」「悩みの原因がはっきりしない」という相談者にも、キャリアコンサルタントは寄り添い一緒に悩みの本質に迫ってくれるので、気負わず気軽な気持ちで相談してみましょう。

入社10年目でもう仕事を辞めたいと思ったら…知っておきたい対処法

真剣に向き合うからこそ、仕事にはさまざまな悩みが生じます。仕事の悩みは、今後のキャリアや人生にも影響する可能性があるため深刻になりやすく、すぐには解決策が見つからない場合も多いです。 しかし、悩みを長引かせることにはいくつものリスクが潜んでいるため、仕事の悩みを放置してはいけません。 今回は、仕事の悩みの主な原因や解決が難しいときの対処法を解説します。 仕事の悩みを引き起こす原因は主に3つ 仕事の悩みの原因は人それぞれ異なるものの、原因の本質は「仕事」「自分」「環境」のいずれかにある場合がほとんどです。3つの要素を解説するので、自分の悩みの本質がどこにあるのかを見極めましょう。 仕事 仕事内容に不満やストレスがある場合、以下のような悩みを抱えやすいです。 仕事がつまらない やりがいがない 業務量が多すぎる 思っていた仕事ではなかった 責任が重すぎる 仕事は一日の大半を占めるものです。そこに悩みの原因があると、毎日の出社が憂鬱になったり惰性で仕事をしたりします。働くモチベーションが下がるので仕事の成果も上げにくく、「会社から評価されない」「スキルが身に付かない」など新たな悩みが生まれる場合も少なくありません。 自分 自分の物事の捉え方や仕事への向き合い方が、以下のような悩みにつながる場合もあります。 キャリアに行き詰まりや不安がある 自分の仕事に自信が持てない 仕事ができない 過去のミスを引きずっている 転職すべきか迷っている 悩みの原因が自分にあるからといって、自分が悪いわけではありません。価値観や得手不得手は人それぞれ異なりますし、働く中で考え方も変わります。ただし、自分が原因で仕事の悩みを抱えると、焦りや不安からネガティブになり、突発的な行動を取りやすいので注意しましょう。 環境 職場環境に何かしらの問題がある場合、以下のような仕事の悩みを抱える傾向です。 人間関係がうまくいかない 労働環境や賃金に不満がある 社風になじめない 評価に納得できない 私生活と仕事の両立が難しい 仕事はただ目の前の作業をこなすだけでなく、周囲の人と協力したり私生活と両立させたりしなくてはいけません。内容や程度によっては、今すぐ解決に向けて行動したほうがいい場合もあるので、まずは冷静に自分の現状を把握するのが大切です。 仕事の悩みが解決しにくい理由 仕事の悩みは、上記で挙げた原因が複合的に絡んでいる場合も多く、簡単には解決できないケースも多々あります。なぜ、仕事の悩みは解決が難しいのか、主な理由を具体的に解説しましょう。 他人を参考にしづらいから 同じような悩みを持つ人は他にいても、自分と全く同じ悩みを持つ人はいません。職場環境や感性は一人ひとり異なるため、一見似たような悩みでも労働者の数だけ悩みがあります。 そして、これこそ仕事の悩みが解決しにくい理由。 悩みの内容や深刻度は百人百様なので、誰かにとっては悩みの解決策となった方法が、自分には全く効果がないという場合もあります。誰かを参考にしたくても、参考になる人を見つけるだけで一苦労なので、なかなか解決のヒントを得られず悩みが長引きやすいです。 仕事には「正解がない問題」が多いから 仕事では、明確な正解がないトラブルもよく起こります。 代表的ともいえるのが人間関係の問題でしょう。人間関係にはそもそも答えがなく、悩みが生まれると「気持ちの落としどころ」「相手とのベストな接し方」などを見つけるのが解決策となる場合が多いです。 また、キャリアや転職の悩みに関しても、正解はありません。 答えの出ない悩みには「この考え・行動をすれば確実に悩みが解決する」というセオリーが存在しないため、解決が難しいとよくいわれます。 行動を起こすのに勇気がいるから 時間が解決してくれる悩みもありますが、ほとんどの悩みは自ら行動しなくては解決しません。 しかし、悩み解決に向けた行動を取るのは、非常に勇気がいります。行動すれば大なり小なり現状が変わる可能性が高いものの、そもそも人間には変化を恐れる心理が備わっているためです。 また、未来に起こる変化が良いものなのか悪いものなのかは、誰にも予測できません。「悩みを解決させたいけど、行動して現状が悪化したらどうしよう」という不安が生まれやすいため、なかなか行動できずずっと悩みを抱える事例も多いです。 ネガティブになりやすいから 仕事は自分の生活や今後のキャリアにも大きく影響するものなので、悩みを抱えると一気に不安に襲われやすいです。ネガティブな感情が急に大量発生するため、その感情にのまれて具体的な解決策を考える余裕がなくなる人も多くいます。 また、ネガティブになるとマイナス思考が加速し、正しい判断力も失われやすいです。せっかく良い解決策を思いついても「どうせうまくいかない」と考えて行動に移さないので、自ら悩み解決を難しくしていることもあります。 相談しにくいから 仕事の悩みは切実だったり根深い問題が関係していたりする場合が多く、相談する人を選びます。 気軽に他人に話せることではないからこそ相談相手選びに悩んでしまい、最終的には誰かに頼るのを諦めて一人で悩みを抱える人が多いです。 しかし悩みを誰にも相談しないと、新たな視点を得る機会がありません。考え方が狭まって自分の思い込みや固定観念にとらわれやすくなるので、結果として悩み解決のハードルが上がってしまいます。 仕事の悩みを解決せずに放置するリスク なかなか仕事の悩みが解決しないと、「もう解決しないんだ」と決めつけて悩みを放置してしまう人がいます。しかし、悩みを放置することにはリスクがたくさん!ここでは、仕事の悩みを解決せずに放置するとどのようなデメリットがあるのかを解説します。 他のことに集中できなくなる 大きな悩みがあると、その悩みだけで頭がいっぱいになってしまいます。頭の中の大半を悩みが占めるので他のことを考える余裕がなくなり、仕事はもちろん日常生活のあらゆる面で集中しにくくなるでしょう。 仕事に集中できない状態が続けば、大きなミスをしたり、上司から注意されたりする可能性も高くなります。ミスや注意が原因で新たな悩みが生まれる場合もあり、悪循環に陥りやすいです。 さらに、これまで好きだったものや趣味にも没頭しにくくなるので、うまく気分転換ができず、より悩みが頭から離れにくくなります。 働くモチベーションが低下する 悩みの種が仕事にあるのですから、その仕事に対して前向きな気持ちにはなりにくいでしょう。それどころか、仕事に向き合うほどに「現状が辛い」「このままでいいのか」という気持ちが起こり、働くモチベーションは下がっていきます。 また、真面目な人ほどモチベーションが下がると、そんな自分に嫌悪感を抱きやすいです。 自分に自信をなくしてネガティブ思考になったり、無理やりモチベーションアップを図って精神的負担をかけたりするケースが多く、負のスパイラルにはまる可能性があります。 自己肯定感が下がる 多くの場合、悩みを放置すればしただけずっとモヤモヤし続けることになります。そして、モヤモヤと悩み続けている自分が好きな人はいません。 そのため、悩みを放置すると自分を嫌いになり、自己肯定感まで下がりやすいです。自己肯定感が下がると、自信を失くして悩み解決に向けての行動にも消極的になるので、より仕事の悩みが長期化する傾向にあります。 また、自分を尊重できなくなって自己否定を繰り返したり、他人からの評価を気にして受け身になりすぎたりするケースも多いです。 職場の人間関係が悪くなる 大きな悩みを抱えると、精神的余裕がなくなってイライラしたり無表情になったりします。いつものように人にやさしく振る舞うのが難しいので、周囲との人間関係が悪くなりやすいです。 悩むと仕事に集中できずミスが増える傾向なので、周囲の人に迷惑をかけてしまって職場の人間関係が悪化することも。 こうなると、現状の悩みに人間関係の悩みまでプラスされるので、より悩み解決の糸口が見つかりにくくなります。 健康を害する恐れがある 深刻な仕事の悩みは、慢性的なストレスにつながります。たとえ一時的にストレスを解消したとしても、悩みが晴れなければまたすぐにストレスが溜まってしまうためです。 そして、ストレスは自律神経のバランスを乱し、精神的・身体的不調を引き起こす可能性を高めます。場合によっては、大きな病気につながり、働くこと自体が難しくなることもあります。 悩んでいるときの心身の不調は、ストレスが限界を迎えているサインかもしれないので、軽視せずに必要に応じて休息・休養してください。 解決しない仕事の悩みから抜け出す方法 解決が難しそうな仕事の悩みも、小さな工夫で突破口が開けることがあります。ここでは、悩みに直面したときに試してほしい対処法を解説しましょう。 一人で考える時間を作る 悩んだときは、自分の心と向き合う時間が必要です。慌ただしい日常の中でスルーしてしまっていることに、悩みの根本的原因が隠れている場合も多いので、落ち着ける一人の時間を作って思考を整理してみましょう。 「悩みの原因は何か」「何にストレスを感じるのか」を考えると、悩みの本質を捉えられ「解決するために今やるべきこと」が見つかりやすくなります。 他人に気を遣わずゆっくりした時間が過ごせるので、良い気分転換にもなるかもしれません。 視点や発想を変えてポジティブに 仕事の悩みがあると思考は落ち込みやすく、放っておくとどんどん物事を悪い方向に考えてしまいます。 そのため、意識的に視点や発想を変えて、前向きさを維持するのが大切です。視点や発想を転換できると、何か嫌なことがあっても「次は良いことがあるかも」「これも成長に必要なステップ」のように、落ち込みにくいポジティブな受け止め方ができます。 視野が広がり考え方も柔軟になるので、悩みを多角的に捉えて解決策を見つけられたり、自己肯定感の高まりによって悩みそのものが気にならなくなったりする可能性が高いです。 迷ったときこそ正直になる 仕事の悩みの内容によっては大きな決断が必要で、その選択に迷ってしまう場合もあるでしょう。 そんなときは、自分を主体に考えて正直な選択をするのがおすすめ。もちろん物事のメリット・デメリットや相手の気持ちは考慮する必要がありますが、自分の心に嘘をつくのを止めれば、モヤモヤした悩みから解放される可能性があります。 世間の一般論や他人の意見を気にしすぎて、自分らしく働けていないのが仕事の悩みの原因である場合も多いので「自分の本音」はないがしろにしないようにしてください。 信頼できる人に相談する 誰かに話を聞いてもらうだけでも思考の整理や感情のデトックスになりますし、相手の言葉で新たな視点や気付きを得られる場合もあります。 「深刻だから話しにくい」と感じる人が多い仕事の悩みですが、深刻だからこそ信頼できる人に相談して、心にかかる負担を少しでも軽減させましょう。 また、相談は一人ではなく複数人にするのもありです。複数人に相談すれば同時にさまざまな意見が得られるので、より自分に合った解決策が見つかりやすくなります。 異動や転職も一つの手 何をしても今の仕事の悩みを解決できない場合は、異動や転職をするのも有効な手です。 いきなり異動や転職に向けて動き出さなくても「最終的には職場を離れる選択肢もある」と考えるだけで、気持ちが楽になって悩みへの向き合い方が変わる場合があります。 ただし、本当に異動や転職をする場合は、環境を変えた先で同じ悩みを繰り返さないよう、今の悩みを分析して自分の理想や譲れない条件をしっかり固めておかなくてはいけません。 仕事の悩みは解決できる!大事なのは早めの相談 仕事の悩みは内容が重くなりやすく、誰にも相談できず一人で抱えたり、解決を諦めたりする人が少なくありません。 しかし、どんな悩みにも解決策は必ずあるので、一人で考え込まず誰かに相談するのが大切です。 もしも相談相手に悩んだときは、仕事に関するあらゆる悩みに対応しているキャリアコンサルティングを受けてみてください。専門的な知識、豊富な経験を持つキャリアコンサルタントに相談すれば、プロ視点からの悩み解決に向けたアドバイスが得られます。 「悩みをうまく話せる自信がない」「悩みの原因がはっきりしない」という相談者にも、キャリアコンサルタントは寄り添い一緒に悩みの本質に迫ってくれるので、気負わず気軽な気持ちで相談してみましょう。

「時短勤務って迷惑!」と言われない人がしている3つの気遣い

真剣に向き合うからこそ、仕事にはさまざまな悩みが生じます。仕事の悩みは、今後のキャリアや人生にも影響する可能性があるため深刻になりやすく、すぐには解決策が見つからない場合も多いです。 しかし、悩みを長引かせることにはいくつものリスクが潜んでいるため、仕事の悩みを放置してはいけません。 今回は、仕事の悩みの主な原因や解決が難しいときの対処法を解説します。 仕事の悩みを引き起こす原因は主に3つ 仕事の悩みの原因は人それぞれ異なるものの、原因の本質は「仕事」「自分」「環境」のいずれかにある場合がほとんどです。3つの要素を解説するので、自分の悩みの本質がどこにあるのかを見極めましょう。 仕事 仕事内容に不満やストレスがある場合、以下のような悩みを抱えやすいです。 仕事がつまらない やりがいがない 業務量が多すぎる 思っていた仕事ではなかった 責任が重すぎる 仕事は一日の大半を占めるものです。そこに悩みの原因があると、毎日の出社が憂鬱になったり惰性で仕事をしたりします。働くモチベーションが下がるので仕事の成果も上げにくく、「会社から評価されない」「スキルが身に付かない」など新たな悩みが生まれる場合も少なくありません。 自分 自分の物事の捉え方や仕事への向き合い方が、以下のような悩みにつながる場合もあります。 キャリアに行き詰まりや不安がある 自分の仕事に自信が持てない 仕事ができない 過去のミスを引きずっている 転職すべきか迷っている 悩みの原因が自分にあるからといって、自分が悪いわけではありません。価値観や得手不得手は人それぞれ異なりますし、働く中で考え方も変わります。ただし、自分が原因で仕事の悩みを抱えると、焦りや不安からネガティブになり、突発的な行動を取りやすいので注意しましょう。 環境 職場環境に何かしらの問題がある場合、以下のような仕事の悩みを抱える傾向です。 人間関係がうまくいかない 労働環境や賃金に不満がある 社風になじめない 評価に納得できない 私生活と仕事の両立が難しい 仕事はただ目の前の作業をこなすだけでなく、周囲の人と協力したり私生活と両立させたりしなくてはいけません。内容や程度によっては、今すぐ解決に向けて行動したほうがいい場合もあるので、まずは冷静に自分の現状を把握するのが大切です。 仕事の悩みが解決しにくい理由 仕事の悩みは、上記で挙げた原因が複合的に絡んでいる場合も多く、簡単には解決できないケースも多々あります。なぜ、仕事の悩みは解決が難しいのか、主な理由を具体的に解説しましょう。 他人を参考にしづらいから 同じような悩みを持つ人は他にいても、自分と全く同じ悩みを持つ人はいません。職場環境や感性は一人ひとり異なるため、一見似たような悩みでも労働者の数だけ悩みがあります。 そして、これこそ仕事の悩みが解決しにくい理由。 悩みの内容や深刻度は百人百様なので、誰かにとっては悩みの解決策となった方法が、自分には全く効果がないという場合もあります。誰かを参考にしたくても、参考になる人を見つけるだけで一苦労なので、なかなか解決のヒントを得られず悩みが長引きやすいです。 仕事には「正解がない問題」が多いから 仕事では、明確な正解がないトラブルもよく起こります。 代表的ともいえるのが人間関係の問題でしょう。人間関係にはそもそも答えがなく、悩みが生まれると「気持ちの落としどころ」「相手とのベストな接し方」などを見つけるのが解決策となる場合が多いです。 また、キャリアや転職の悩みに関しても、正解はありません。 答えの出ない悩みには「この考え・行動をすれば確実に悩みが解決する」というセオリーが存在しないため、解決が難しいとよくいわれます。 行動を起こすのに勇気がいるから 時間が解決してくれる悩みもありますが、ほとんどの悩みは自ら行動しなくては解決しません。 しかし、悩み解決に向けた行動を取るのは、非常に勇気がいります。行動すれば大なり小なり現状が変わる可能性が高いものの、そもそも人間には変化を恐れる心理が備わっているためです。 また、未来に起こる変化が良いものなのか悪いものなのかは、誰にも予測できません。「悩みを解決させたいけど、行動して現状が悪化したらどうしよう」という不安が生まれやすいため、なかなか行動できずずっと悩みを抱える事例も多いです。 ネガティブになりやすいから 仕事は自分の生活や今後のキャリアにも大きく影響するものなので、悩みを抱えると一気に不安に襲われやすいです。ネガティブな感情が急に大量発生するため、その感情にのまれて具体的な解決策を考える余裕がなくなる人も多くいます。 また、ネガティブになるとマイナス思考が加速し、正しい判断力も失われやすいです。せっかく良い解決策を思いついても「どうせうまくいかない」と考えて行動に移さないので、自ら悩み解決を難しくしていることもあります。 相談しにくいから 仕事の悩みは切実だったり根深い問題が関係していたりする場合が多く、相談する人を選びます。 気軽に他人に話せることではないからこそ相談相手選びに悩んでしまい、最終的には誰かに頼るのを諦めて一人で悩みを抱える人が多いです。 しかし悩みを誰にも相談しないと、新たな視点を得る機会がありません。考え方が狭まって自分の思い込みや固定観念にとらわれやすくなるので、結果として悩み解決のハードルが上がってしまいます。 仕事の悩みを解決せずに放置するリスク なかなか仕事の悩みが解決しないと、「もう解決しないんだ」と決めつけて悩みを放置してしまう人がいます。しかし、悩みを放置することにはリスクがたくさん!ここでは、仕事の悩みを解決せずに放置するとどのようなデメリットがあるのかを解説します。 他のことに集中できなくなる 大きな悩みがあると、その悩みだけで頭がいっぱいになってしまいます。頭の中の大半を悩みが占めるので他のことを考える余裕がなくなり、仕事はもちろん日常生活のあらゆる面で集中しにくくなるでしょう。 仕事に集中できない状態が続けば、大きなミスをしたり、上司から注意されたりする可能性も高くなります。ミスや注意が原因で新たな悩みが生まれる場合もあり、悪循環に陥りやすいです。 さらに、これまで好きだったものや趣味にも没頭しにくくなるので、うまく気分転換ができず、より悩みが頭から離れにくくなります。 働くモチベーションが低下する 悩みの種が仕事にあるのですから、その仕事に対して前向きな気持ちにはなりにくいでしょう。それどころか、仕事に向き合うほどに「現状が辛い」「このままでいいのか」という気持ちが起こり、働くモチベーションは下がっていきます。 また、真面目な人ほどモチベーションが下がると、そんな自分に嫌悪感を抱きやすいです。 自分に自信をなくしてネガティブ思考になったり、無理やりモチベーションアップを図って精神的負担をかけたりするケースが多く、負のスパイラルにはまる可能性があります。 自己肯定感が下がる 多くの場合、悩みを放置すればしただけずっとモヤモヤし続けることになります。そして、モヤモヤと悩み続けている自分が好きな人はいません。 そのため、悩みを放置すると自分を嫌いになり、自己肯定感まで下がりやすいです。自己肯定感が下がると、自信を失くして悩み解決に向けての行動にも消極的になるので、より仕事の悩みが長期化する傾向にあります。 また、自分を尊重できなくなって自己否定を繰り返したり、他人からの評価を気にして受け身になりすぎたりするケースも多いです。 職場の人間関係が悪くなる 大きな悩みを抱えると、精神的余裕がなくなってイライラしたり無表情になったりします。いつものように人にやさしく振る舞うのが難しいので、周囲との人間関係が悪くなりやすいです。 悩むと仕事に集中できずミスが増える傾向なので、周囲の人に迷惑をかけてしまって職場の人間関係が悪化することも。 こうなると、現状の悩みに人間関係の悩みまでプラスされるので、より悩み解決の糸口が見つかりにくくなります。 健康を害する恐れがある 深刻な仕事の悩みは、慢性的なストレスにつながります。たとえ一時的にストレスを解消したとしても、悩みが晴れなければまたすぐにストレスが溜まってしまうためです。 そして、ストレスは自律神経のバランスを乱し、精神的・身体的不調を引き起こす可能性を高めます。場合によっては、大きな病気につながり、働くこと自体が難しくなることもあります。 悩んでいるときの心身の不調は、ストレスが限界を迎えているサインかもしれないので、軽視せずに必要に応じて休息・休養してください。 解決しない仕事の悩みから抜け出す方法 解決が難しそうな仕事の悩みも、小さな工夫で突破口が開けることがあります。ここでは、悩みに直面したときに試してほしい対処法を解説しましょう。 一人で考える時間を作る 悩んだときは、自分の心と向き合う時間が必要です。慌ただしい日常の中でスルーしてしまっていることに、悩みの根本的原因が隠れている場合も多いので、落ち着ける一人の時間を作って思考を整理してみましょう。 「悩みの原因は何か」「何にストレスを感じるのか」を考えると、悩みの本質を捉えられ「解決するために今やるべきこと」が見つかりやすくなります。 他人に気を遣わずゆっくりした時間が過ごせるので、良い気分転換にもなるかもしれません。 視点や発想を変えてポジティブに 仕事の悩みがあると思考は落ち込みやすく、放っておくとどんどん物事を悪い方向に考えてしまいます。 そのため、意識的に視点や発想を変えて、前向きさを維持するのが大切です。視点や発想を転換できると、何か嫌なことがあっても「次は良いことがあるかも」「これも成長に必要なステップ」のように、落ち込みにくいポジティブな受け止め方ができます。 視野が広がり考え方も柔軟になるので、悩みを多角的に捉えて解決策を見つけられたり、自己肯定感の高まりによって悩みそのものが気にならなくなったりする可能性が高いです。 迷ったときこそ正直になる 仕事の悩みの内容によっては大きな決断が必要で、その選択に迷ってしまう場合もあるでしょう。 そんなときは、自分を主体に考えて正直な選択をするのがおすすめ。もちろん物事のメリット・デメリットや相手の気持ちは考慮する必要がありますが、自分の心に嘘をつくのを止めれば、モヤモヤした悩みから解放される可能性があります。 世間の一般論や他人の意見を気にしすぎて、自分らしく働けていないのが仕事の悩みの原因である場合も多いので「自分の本音」はないがしろにしないようにしてください。 信頼できる人に相談する 誰かに話を聞いてもらうだけでも思考の整理や感情のデトックスになりますし、相手の言葉で新たな視点や気付きを得られる場合もあります。 「深刻だから話しにくい」と感じる人が多い仕事の悩みですが、深刻だからこそ信頼できる人に相談して、心にかかる負担を少しでも軽減させましょう。 また、相談は一人ではなく複数人にするのもありです。複数人に相談すれば同時にさまざまな意見が得られるので、より自分に合った解決策が見つかりやすくなります。 異動や転職も一つの手 何をしても今の仕事の悩みを解決できない場合は、異動や転職をするのも有効な手です。 いきなり異動や転職に向けて動き出さなくても「最終的には職場を離れる選択肢もある」と考えるだけで、気持ちが楽になって悩みへの向き合い方が変わる場合があります。 ただし、本当に異動や転職をする場合は、環境を変えた先で同じ悩みを繰り返さないよう、今の悩みを分析して自分の理想や譲れない条件をしっかり固めておかなくてはいけません。 仕事の悩みは解決できる!大事なのは早めの相談 仕事の悩みは内容が重くなりやすく、誰にも相談できず一人で抱えたり、解決を諦めたりする人が少なくありません。 しかし、どんな悩みにも解決策は必ずあるので、一人で考え込まず誰かに相談するのが大切です。 もしも相談相手に悩んだときは、仕事に関するあらゆる悩みに対応しているキャリアコンサルティングを受けてみてください。専門的な知識、豊富な経験を持つキャリアコンサルタントに相談すれば、プロ視点からの悩み解決に向けたアドバイスが得られます。 「悩みをうまく話せる自信がない」「悩みの原因がはっきりしない」という相談者にも、キャリアコンサルタントは寄り添い一緒に悩みの本質に迫ってくれるので、気負わず気軽な気持ちで相談してみましょう。

仕事の辞め癖と逃げ癖、その末路には何がある?

真剣に向き合うからこそ、仕事にはさまざまな悩みが生じます。仕事の悩みは、今後のキャリアや人生にも影響する可能性があるため深刻になりやすく、すぐには解決策が見つからない場合も多いです。 しかし、悩みを長引かせることにはいくつものリスクが潜んでいるため、仕事の悩みを放置してはいけません。 今回は、仕事の悩みの主な原因や解決が難しいときの対処法を解説します。 仕事の悩みを引き起こす原因は主に3つ 仕事の悩みの原因は人それぞれ異なるものの、原因の本質は「仕事」「自分」「環境」のいずれかにある場合がほとんどです。3つの要素を解説するので、自分の悩みの本質がどこにあるのかを見極めましょう。 仕事 仕事内容に不満やストレスがある場合、以下のような悩みを抱えやすいです。 仕事がつまらない やりがいがない 業務量が多すぎる 思っていた仕事ではなかった 責任が重すぎる 仕事は一日の大半を占めるものです。そこに悩みの原因があると、毎日の出社が憂鬱になったり惰性で仕事をしたりします。働くモチベーションが下がるので仕事の成果も上げにくく、「会社から評価されない」「スキルが身に付かない」など新たな悩みが生まれる場合も少なくありません。 自分 自分の物事の捉え方や仕事への向き合い方が、以下のような悩みにつながる場合もあります。 キャリアに行き詰まりや不安がある 自分の仕事に自信が持てない 仕事ができない 過去のミスを引きずっている 転職すべきか迷っている 悩みの原因が自分にあるからといって、自分が悪いわけではありません。価値観や得手不得手は人それぞれ異なりますし、働く中で考え方も変わります。ただし、自分が原因で仕事の悩みを抱えると、焦りや不安からネガティブになり、突発的な行動を取りやすいので注意しましょう。 環境 職場環境に何かしらの問題がある場合、以下のような仕事の悩みを抱える傾向です。 人間関係がうまくいかない 労働環境や賃金に不満がある 社風になじめない 評価に納得できない 私生活と仕事の両立が難しい 仕事はただ目の前の作業をこなすだけでなく、周囲の人と協力したり私生活と両立させたりしなくてはいけません。内容や程度によっては、今すぐ解決に向けて行動したほうがいい場合もあるので、まずは冷静に自分の現状を把握するのが大切です。 仕事の悩みが解決しにくい理由 仕事の悩みは、上記で挙げた原因が複合的に絡んでいる場合も多く、簡単には解決できないケースも多々あります。なぜ、仕事の悩みは解決が難しいのか、主な理由を具体的に解説しましょう。 他人を参考にしづらいから 同じような悩みを持つ人は他にいても、自分と全く同じ悩みを持つ人はいません。職場環境や感性は一人ひとり異なるため、一見似たような悩みでも労働者の数だけ悩みがあります。 そして、これこそ仕事の悩みが解決しにくい理由。 悩みの内容や深刻度は百人百様なので、誰かにとっては悩みの解決策となった方法が、自分には全く効果がないという場合もあります。誰かを参考にしたくても、参考になる人を見つけるだけで一苦労なので、なかなか解決のヒントを得られず悩みが長引きやすいです。 仕事には「正解がない問題」が多いから 仕事では、明確な正解がないトラブルもよく起こります。 代表的ともいえるのが人間関係の問題でしょう。人間関係にはそもそも答えがなく、悩みが生まれると「気持ちの落としどころ」「相手とのベストな接し方」などを見つけるのが解決策となる場合が多いです。 また、キャリアや転職の悩みに関しても、正解はありません。 答えの出ない悩みには「この考え・行動をすれば確実に悩みが解決する」というセオリーが存在しないため、解決が難しいとよくいわれます。 行動を起こすのに勇気がいるから 時間が解決してくれる悩みもありますが、ほとんどの悩みは自ら行動しなくては解決しません。 しかし、悩み解決に向けた行動を取るのは、非常に勇気がいります。行動すれば大なり小なり現状が変わる可能性が高いものの、そもそも人間には変化を恐れる心理が備わっているためです。 また、未来に起こる変化が良いものなのか悪いものなのかは、誰にも予測できません。「悩みを解決させたいけど、行動して現状が悪化したらどうしよう」という不安が生まれやすいため、なかなか行動できずずっと悩みを抱える事例も多いです。 ネガティブになりやすいから 仕事は自分の生活や今後のキャリアにも大きく影響するものなので、悩みを抱えると一気に不安に襲われやすいです。ネガティブな感情が急に大量発生するため、その感情にのまれて具体的な解決策を考える余裕がなくなる人も多くいます。 また、ネガティブになるとマイナス思考が加速し、正しい判断力も失われやすいです。せっかく良い解決策を思いついても「どうせうまくいかない」と考えて行動に移さないので、自ら悩み解決を難しくしていることもあります。 相談しにくいから 仕事の悩みは切実だったり根深い問題が関係していたりする場合が多く、相談する人を選びます。 気軽に他人に話せることではないからこそ相談相手選びに悩んでしまい、最終的には誰かに頼るのを諦めて一人で悩みを抱える人が多いです。 しかし悩みを誰にも相談しないと、新たな視点を得る機会がありません。考え方が狭まって自分の思い込みや固定観念にとらわれやすくなるので、結果として悩み解決のハードルが上がってしまいます。 仕事の悩みを解決せずに放置するリスク なかなか仕事の悩みが解決しないと、「もう解決しないんだ」と決めつけて悩みを放置してしまう人がいます。しかし、悩みを放置することにはリスクがたくさん!ここでは、仕事の悩みを解決せずに放置するとどのようなデメリットがあるのかを解説します。 他のことに集中できなくなる 大きな悩みがあると、その悩みだけで頭がいっぱいになってしまいます。頭の中の大半を悩みが占めるので他のことを考える余裕がなくなり、仕事はもちろん日常生活のあらゆる面で集中しにくくなるでしょう。 仕事に集中できない状態が続けば、大きなミスをしたり、上司から注意されたりする可能性も高くなります。ミスや注意が原因で新たな悩みが生まれる場合もあり、悪循環に陥りやすいです。 さらに、これまで好きだったものや趣味にも没頭しにくくなるので、うまく気分転換ができず、より悩みが頭から離れにくくなります。 働くモチベーションが低下する 悩みの種が仕事にあるのですから、その仕事に対して前向きな気持ちにはなりにくいでしょう。それどころか、仕事に向き合うほどに「現状が辛い」「このままでいいのか」という気持ちが起こり、働くモチベーションは下がっていきます。 また、真面目な人ほどモチベーションが下がると、そんな自分に嫌悪感を抱きやすいです。 自分に自信をなくしてネガティブ思考になったり、無理やりモチベーションアップを図って精神的負担をかけたりするケースが多く、負のスパイラルにはまる可能性があります。 自己肯定感が下がる 多くの場合、悩みを放置すればしただけずっとモヤモヤし続けることになります。そして、モヤモヤと悩み続けている自分が好きな人はいません。 そのため、悩みを放置すると自分を嫌いになり、自己肯定感まで下がりやすいです。自己肯定感が下がると、自信を失くして悩み解決に向けての行動にも消極的になるので、より仕事の悩みが長期化する傾向にあります。 また、自分を尊重できなくなって自己否定を繰り返したり、他人からの評価を気にして受け身になりすぎたりするケースも多いです。 職場の人間関係が悪くなる 大きな悩みを抱えると、精神的余裕がなくなってイライラしたり無表情になったりします。いつものように人にやさしく振る舞うのが難しいので、周囲との人間関係が悪くなりやすいです。 悩むと仕事に集中できずミスが増える傾向なので、周囲の人に迷惑をかけてしまって職場の人間関係が悪化することも。 こうなると、現状の悩みに人間関係の悩みまでプラスされるので、より悩み解決の糸口が見つかりにくくなります。 健康を害する恐れがある 深刻な仕事の悩みは、慢性的なストレスにつながります。たとえ一時的にストレスを解消したとしても、悩みが晴れなければまたすぐにストレスが溜まってしまうためです。 そして、ストレスは自律神経のバランスを乱し、精神的・身体的不調を引き起こす可能性を高めます。場合によっては、大きな病気につながり、働くこと自体が難しくなることもあります。 悩んでいるときの心身の不調は、ストレスが限界を迎えているサインかもしれないので、軽視せずに必要に応じて休息・休養してください。 解決しない仕事の悩みから抜け出す方法 解決が難しそうな仕事の悩みも、小さな工夫で突破口が開けることがあります。ここでは、悩みに直面したときに試してほしい対処法を解説しましょう。 一人で考える時間を作る 悩んだときは、自分の心と向き合う時間が必要です。慌ただしい日常の中でスルーしてしまっていることに、悩みの根本的原因が隠れている場合も多いので、落ち着ける一人の時間を作って思考を整理してみましょう。 「悩みの原因は何か」「何にストレスを感じるのか」を考えると、悩みの本質を捉えられ「解決するために今やるべきこと」が見つかりやすくなります。 他人に気を遣わずゆっくりした時間が過ごせるので、良い気分転換にもなるかもしれません。 視点や発想を変えてポジティブに 仕事の悩みがあると思考は落ち込みやすく、放っておくとどんどん物事を悪い方向に考えてしまいます。 そのため、意識的に視点や発想を変えて、前向きさを維持するのが大切です。視点や発想を転換できると、何か嫌なことがあっても「次は良いことがあるかも」「これも成長に必要なステップ」のように、落ち込みにくいポジティブな受け止め方ができます。 視野が広がり考え方も柔軟になるので、悩みを多角的に捉えて解決策を見つけられたり、自己肯定感の高まりによって悩みそのものが気にならなくなったりする可能性が高いです。 迷ったときこそ正直になる 仕事の悩みの内容によっては大きな決断が必要で、その選択に迷ってしまう場合もあるでしょう。 そんなときは、自分を主体に考えて正直な選択をするのがおすすめ。もちろん物事のメリット・デメリットや相手の気持ちは考慮する必要がありますが、自分の心に嘘をつくのを止めれば、モヤモヤした悩みから解放される可能性があります。 世間の一般論や他人の意見を気にしすぎて、自分らしく働けていないのが仕事の悩みの原因である場合も多いので「自分の本音」はないがしろにしないようにしてください。 信頼できる人に相談する 誰かに話を聞いてもらうだけでも思考の整理や感情のデトックスになりますし、相手の言葉で新たな視点や気付きを得られる場合もあります。 「深刻だから話しにくい」と感じる人が多い仕事の悩みですが、深刻だからこそ信頼できる人に相談して、心にかかる負担を少しでも軽減させましょう。 また、相談は一人ではなく複数人にするのもありです。複数人に相談すれば同時にさまざまな意見が得られるので、より自分に合った解決策が見つかりやすくなります。 異動や転職も一つの手 何をしても今の仕事の悩みを解決できない場合は、異動や転職をするのも有効な手です。 いきなり異動や転職に向けて動き出さなくても「最終的には職場を離れる選択肢もある」と考えるだけで、気持ちが楽になって悩みへの向き合い方が変わる場合があります。 ただし、本当に異動や転職をする場合は、環境を変えた先で同じ悩みを繰り返さないよう、今の悩みを分析して自分の理想や譲れない条件をしっかり固めておかなくてはいけません。 仕事の悩みは解決できる!大事なのは早めの相談 仕事の悩みは内容が重くなりやすく、誰にも相談できず一人で抱えたり、解決を諦めたりする人が少なくありません。 しかし、どんな悩みにも解決策は必ずあるので、一人で考え込まず誰かに相談するのが大切です。 もしも相談相手に悩んだときは、仕事に関するあらゆる悩みに対応しているキャリアコンサルティングを受けてみてください。専門的な知識、豊富な経験を持つキャリアコンサルタントに相談すれば、プロ視点からの悩み解決に向けたアドバイスが得られます。 「悩みをうまく話せる自信がない」「悩みの原因がはっきりしない」という相談者にも、キャリアコンサルタントは寄り添い一緒に悩みの本質に迫ってくれるので、気負わず気軽な気持ちで相談してみましょう。

仕事がわからない時の聞き方・暗黙のルールを確認しよう

真剣に向き合うからこそ、仕事にはさまざまな悩みが生じます。仕事の悩みは、今後のキャリアや人生にも影響する可能性があるため深刻になりやすく、すぐには解決策が見つからない場合も多いです。 しかし、悩みを長引かせることにはいくつものリスクが潜んでいるため、仕事の悩みを放置してはいけません。 今回は、仕事の悩みの主な原因や解決が難しいときの対処法を解説します。 仕事の悩みを引き起こす原因は主に3つ 仕事の悩みの原因は人それぞれ異なるものの、原因の本質は「仕事」「自分」「環境」のいずれかにある場合がほとんどです。3つの要素を解説するので、自分の悩みの本質がどこにあるのかを見極めましょう。 仕事 仕事内容に不満やストレスがある場合、以下のような悩みを抱えやすいです。 仕事がつまらない やりがいがない 業務量が多すぎる 思っていた仕事ではなかった 責任が重すぎる 仕事は一日の大半を占めるものです。そこに悩みの原因があると、毎日の出社が憂鬱になったり惰性で仕事をしたりします。働くモチベーションが下がるので仕事の成果も上げにくく、「会社から評価されない」「スキルが身に付かない」など新たな悩みが生まれる場合も少なくありません。 自分 自分の物事の捉え方や仕事への向き合い方が、以下のような悩みにつながる場合もあります。 キャリアに行き詰まりや不安がある 自分の仕事に自信が持てない 仕事ができない 過去のミスを引きずっている 転職すべきか迷っている 悩みの原因が自分にあるからといって、自分が悪いわけではありません。価値観や得手不得手は人それぞれ異なりますし、働く中で考え方も変わります。ただし、自分が原因で仕事の悩みを抱えると、焦りや不安からネガティブになり、突発的な行動を取りやすいので注意しましょう。 環境 職場環境に何かしらの問題がある場合、以下のような仕事の悩みを抱える傾向です。 人間関係がうまくいかない 労働環境や賃金に不満がある 社風になじめない 評価に納得できない 私生活と仕事の両立が難しい 仕事はただ目の前の作業をこなすだけでなく、周囲の人と協力したり私生活と両立させたりしなくてはいけません。内容や程度によっては、今すぐ解決に向けて行動したほうがいい場合もあるので、まずは冷静に自分の現状を把握するのが大切です。 仕事の悩みが解決しにくい理由 仕事の悩みは、上記で挙げた原因が複合的に絡んでいる場合も多く、簡単には解決できないケースも多々あります。なぜ、仕事の悩みは解決が難しいのか、主な理由を具体的に解説しましょう。 他人を参考にしづらいから 同じような悩みを持つ人は他にいても、自分と全く同じ悩みを持つ人はいません。職場環境や感性は一人ひとり異なるため、一見似たような悩みでも労働者の数だけ悩みがあります。 そして、これこそ仕事の悩みが解決しにくい理由。 悩みの内容や深刻度は百人百様なので、誰かにとっては悩みの解決策となった方法が、自分には全く効果がないという場合もあります。誰かを参考にしたくても、参考になる人を見つけるだけで一苦労なので、なかなか解決のヒントを得られず悩みが長引きやすいです。 仕事には「正解がない問題」が多いから 仕事では、明確な正解がないトラブルもよく起こります。 代表的ともいえるのが人間関係の問題でしょう。人間関係にはそもそも答えがなく、悩みが生まれると「気持ちの落としどころ」「相手とのベストな接し方」などを見つけるのが解決策となる場合が多いです。 また、キャリアや転職の悩みに関しても、正解はありません。 答えの出ない悩みには「この考え・行動をすれば確実に悩みが解決する」というセオリーが存在しないため、解決が難しいとよくいわれます。 行動を起こすのに勇気がいるから 時間が解決してくれる悩みもありますが、ほとんどの悩みは自ら行動しなくては解決しません。 しかし、悩み解決に向けた行動を取るのは、非常に勇気がいります。行動すれば大なり小なり現状が変わる可能性が高いものの、そもそも人間には変化を恐れる心理が備わっているためです。 また、未来に起こる変化が良いものなのか悪いものなのかは、誰にも予測できません。「悩みを解決させたいけど、行動して現状が悪化したらどうしよう」という不安が生まれやすいため、なかなか行動できずずっと悩みを抱える事例も多いです。 ネガティブになりやすいから 仕事は自分の生活や今後のキャリアにも大きく影響するものなので、悩みを抱えると一気に不安に襲われやすいです。ネガティブな感情が急に大量発生するため、その感情にのまれて具体的な解決策を考える余裕がなくなる人も多くいます。 また、ネガティブになるとマイナス思考が加速し、正しい判断力も失われやすいです。せっかく良い解決策を思いついても「どうせうまくいかない」と考えて行動に移さないので、自ら悩み解決を難しくしていることもあります。 相談しにくいから 仕事の悩みは切実だったり根深い問題が関係していたりする場合が多く、相談する人を選びます。 気軽に他人に話せることではないからこそ相談相手選びに悩んでしまい、最終的には誰かに頼るのを諦めて一人で悩みを抱える人が多いです。 しかし悩みを誰にも相談しないと、新たな視点を得る機会がありません。考え方が狭まって自分の思い込みや固定観念にとらわれやすくなるので、結果として悩み解決のハードルが上がってしまいます。 仕事の悩みを解決せずに放置するリスク なかなか仕事の悩みが解決しないと、「もう解決しないんだ」と決めつけて悩みを放置してしまう人がいます。しかし、悩みを放置することにはリスクがたくさん!ここでは、仕事の悩みを解決せずに放置するとどのようなデメリットがあるのかを解説します。 他のことに集中できなくなる 大きな悩みがあると、その悩みだけで頭がいっぱいになってしまいます。頭の中の大半を悩みが占めるので他のことを考える余裕がなくなり、仕事はもちろん日常生活のあらゆる面で集中しにくくなるでしょう。 仕事に集中できない状態が続けば、大きなミスをしたり、上司から注意されたりする可能性も高くなります。ミスや注意が原因で新たな悩みが生まれる場合もあり、悪循環に陥りやすいです。 さらに、これまで好きだったものや趣味にも没頭しにくくなるので、うまく気分転換ができず、より悩みが頭から離れにくくなります。 働くモチベーションが低下する 悩みの種が仕事にあるのですから、その仕事に対して前向きな気持ちにはなりにくいでしょう。それどころか、仕事に向き合うほどに「現状が辛い」「このままでいいのか」という気持ちが起こり、働くモチベーションは下がっていきます。 また、真面目な人ほどモチベーションが下がると、そんな自分に嫌悪感を抱きやすいです。 自分に自信をなくしてネガティブ思考になったり、無理やりモチベーションアップを図って精神的負担をかけたりするケースが多く、負のスパイラルにはまる可能性があります。 自己肯定感が下がる 多くの場合、悩みを放置すればしただけずっとモヤモヤし続けることになります。そして、モヤモヤと悩み続けている自分が好きな人はいません。 そのため、悩みを放置すると自分を嫌いになり、自己肯定感まで下がりやすいです。自己肯定感が下がると、自信を失くして悩み解決に向けての行動にも消極的になるので、より仕事の悩みが長期化する傾向にあります。 また、自分を尊重できなくなって自己否定を繰り返したり、他人からの評価を気にして受け身になりすぎたりするケースも多いです。 職場の人間関係が悪くなる 大きな悩みを抱えると、精神的余裕がなくなってイライラしたり無表情になったりします。いつものように人にやさしく振る舞うのが難しいので、周囲との人間関係が悪くなりやすいです。 悩むと仕事に集中できずミスが増える傾向なので、周囲の人に迷惑をかけてしまって職場の人間関係が悪化することも。 こうなると、現状の悩みに人間関係の悩みまでプラスされるので、より悩み解決の糸口が見つかりにくくなります。 健康を害する恐れがある 深刻な仕事の悩みは、慢性的なストレスにつながります。たとえ一時的にストレスを解消したとしても、悩みが晴れなければまたすぐにストレスが溜まってしまうためです。 そして、ストレスは自律神経のバランスを乱し、精神的・身体的不調を引き起こす可能性を高めます。場合によっては、大きな病気につながり、働くこと自体が難しくなることもあります。 悩んでいるときの心身の不調は、ストレスが限界を迎えているサインかもしれないので、軽視せずに必要に応じて休息・休養してください。 解決しない仕事の悩みから抜け出す方法 解決が難しそうな仕事の悩みも、小さな工夫で突破口が開けることがあります。ここでは、悩みに直面したときに試してほしい対処法を解説しましょう。 一人で考える時間を作る 悩んだときは、自分の心と向き合う時間が必要です。慌ただしい日常の中でスルーしてしまっていることに、悩みの根本的原因が隠れている場合も多いので、落ち着ける一人の時間を作って思考を整理してみましょう。 「悩みの原因は何か」「何にストレスを感じるのか」を考えると、悩みの本質を捉えられ「解決するために今やるべきこと」が見つかりやすくなります。 他人に気を遣わずゆっくりした時間が過ごせるので、良い気分転換にもなるかもしれません。 視点や発想を変えてポジティブに 仕事の悩みがあると思考は落ち込みやすく、放っておくとどんどん物事を悪い方向に考えてしまいます。 そのため、意識的に視点や発想を変えて、前向きさを維持するのが大切です。視点や発想を転換できると、何か嫌なことがあっても「次は良いことがあるかも」「これも成長に必要なステップ」のように、落ち込みにくいポジティブな受け止め方ができます。 視野が広がり考え方も柔軟になるので、悩みを多角的に捉えて解決策を見つけられたり、自己肯定感の高まりによって悩みそのものが気にならなくなったりする可能性が高いです。 迷ったときこそ正直になる 仕事の悩みの内容によっては大きな決断が必要で、その選択に迷ってしまう場合もあるでしょう。 そんなときは、自分を主体に考えて正直な選択をするのがおすすめ。もちろん物事のメリット・デメリットや相手の気持ちは考慮する必要がありますが、自分の心に嘘をつくのを止めれば、モヤモヤした悩みから解放される可能性があります。 世間の一般論や他人の意見を気にしすぎて、自分らしく働けていないのが仕事の悩みの原因である場合も多いので「自分の本音」はないがしろにしないようにしてください。 信頼できる人に相談する 誰かに話を聞いてもらうだけでも思考の整理や感情のデトックスになりますし、相手の言葉で新たな視点や気付きを得られる場合もあります。 「深刻だから話しにくい」と感じる人が多い仕事の悩みですが、深刻だからこそ信頼できる人に相談して、心にかかる負担を少しでも軽減させましょう。 また、相談は一人ではなく複数人にするのもありです。複数人に相談すれば同時にさまざまな意見が得られるので、より自分に合った解決策が見つかりやすくなります。 異動や転職も一つの手 何をしても今の仕事の悩みを解決できない場合は、異動や転職をするのも有効な手です。 いきなり異動や転職に向けて動き出さなくても「最終的には職場を離れる選択肢もある」と考えるだけで、気持ちが楽になって悩みへの向き合い方が変わる場合があります。 ただし、本当に異動や転職をする場合は、環境を変えた先で同じ悩みを繰り返さないよう、今の悩みを分析して自分の理想や譲れない条件をしっかり固めておかなくてはいけません。 仕事の悩みは解決できる!大事なのは早めの相談 仕事の悩みは内容が重くなりやすく、誰にも相談できず一人で抱えたり、解決を諦めたりする人が少なくありません。 しかし、どんな悩みにも解決策は必ずあるので、一人で考え込まず誰かに相談するのが大切です。 もしも相談相手に悩んだときは、仕事に関するあらゆる悩みに対応しているキャリアコンサルティングを受けてみてください。専門的な知識、豊富な経験を持つキャリアコンサルタントに相談すれば、プロ視点からの悩み解決に向けたアドバイスが得られます。 「悩みをうまく話せる自信がない」「悩みの原因がはっきりしない」という相談者にも、キャリアコンサルタントは寄り添い一緒に悩みの本質に迫ってくれるので、気負わず気軽な気持ちで相談してみましょう。

40代独身女性が働き方に違和感を持つ理由。疲れたときの対処法

「40代になって、今の働き方に違和感を覚えるようになった」「今の働き方に疲れた40代独身女性はどうすればいい?」 独身、子育て中、介護中、転職中、起業など、40代の女性は一人ひとりのライフステージが大きく異なります。 そのため「自分軸を大切にした働き方」を模索する必要がありますが、なかなか自分らしい働き方が見つからず、悩んでしまうこともあるでしょう。 本記事では40代独身の女性に向けて、働き方に違和感を持つ理由や押さえておきたい知識、疲れたときの対処法などを解説します。 40代の独身女性が働き方に違和感を持つ理由6選 まずは、今の働き方にモヤモヤする原因から探っていきましょう。40代の独身女性が働き方に違和感を持つ主な理由は、以下の通りです。 職場の人間関係にストレスがある 40代は、上司と部下の間で板挟みになって、人間関係のストレスが増えやすいです。折り合いの悪い相手と長年同じ職場で働くことで、ストレスが限界に達するケースもあります。 また、独身女性は「未婚」を理由に、職場内でシングルハラスメントを受けることも。 シングルハラスメントとは、未婚者・独身者に対する不用意な言動のことを指します。「まだ結婚しないの?」と聞く、「結婚してこそ一人前」と独身者を否定する、「独身だから時間の融通が利くでしょ」と優先的に業務を押し付けるなどの行為は、シングルハラスメントの代表的事例です。 体力的に限界 ホルモンバランスの変化や体力の低下により、40代は無理が利きにくくなる年齢です。残業や休日出勤といった時間外労働が多い職場で働いている女性や、運動量の多い仕事に就いている女性は、40代で体力の限界を感じて働き方に違和感を持つ場合があります。 また、現時点では問題なくハードワークをこなせていても、未来を想像して「今の働き方を続けられるか」という不安を抱くかもしれません。 40代以降の働き方は「頑張り続ける」よりも「持続可能か」が重要なポイントとなるため、限界を超える前に働き方を見直すのがおすすめです。 経済的に不安 「思ったように給料が上がらなかった」「出世コースから外れてしまい、今後の昇給が見込めない」このような経済的な不安から、働き方に違和感や不満を持つ場合もあるでしょう。 独身者は、日々の生活費から老後の資金まで全て一人で賄う必要があるからこそ、収入に関してよりシビアになるものです。 しかし収入に関する不安は、今の仕事にプラスアルファで副業をする、資産運用を行うなど、働き方を変える以外の方法でも解消させられる可能性があります。具体的な目標額を設定し、目標に応じた適切な行動を取ることで、将来の安心へとつながりやすいです。 会社や自分のキャリアの将来性が見えない リスク管理が欠如している、意思決定が遅い、顧客数や売上の低迷が続いているなどの理由により、今の会社の将来性を不安視している女性もいるのではないでしょうか。また、会社の将来性にはそこまで問題がなくても、「今の職場では自身の将来・キャリアが見えない」と感じ、不安が募るケースも少なくありません。 将来性が見えないまま働くと、モチベーションの低下やキャリアの停滞、市場価値の低下といった重大なリスクにつながる恐れがあります。 残りの社会人人生を豊かにするためにも、40代で働き方やキャリアを見直すのは有効といえるでしょう。 今の仕事にやりがいや成長を感じなくなった 40代独身女性は社会人経験が長いからこそ、仕事でやりがいを感じる機会が減り、成長実感を得にくいです。 順調に仕事をこなしていてもどこか「つまらない」と感じたり、ある日急に「新しい挑戦や働き方を模索したい」という衝動が湧いたりするかもしれません。 また、年齢を重ねるにつれて会社の価値観と自分の考え方にズレが生じ、仕事へのやりがいを失くしてしまうこともあります。 自分の中でキャリアの優先度が変わった 仕事に対する考え方は、時間の経過とともに変わります。そのため、勤続年数を重ねるうちに、自分の中でキャリアの優先度が変わる場合もあるでしょう。 20代のうちはキャリアが最優先だったとしても、40代では「もっと私生活も大切にしたい」「キャリア構築より専門性を発揮したい」など、考え方が変わることは珍しくありません。 特に近年は価値観が多様化し、それに伴い新しい働き方も次々登場しています。かつては一辺倒になりがちだった独身女性の働き方にバリエーションが加わったことで、キャリアの優先順位を見直す人は多いです。 働き方を変えたい40代独身女性が押さえておきたいポイント 情報不足の状態で働き方を変えようとするのは危険です。ここでは、働き方を変えたい40代独身女性が押さえておくべきポイントについて解説します。 40代女性の平均年収は300万円台 国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」によると、40代女性の平均年収は343万円です。 なお、同世代男性の平均年収は600万円台であり、日本の男女間賃金格差は縮小傾向にあるものの、依然として開きが大きい現実が浮き彫りになっています。 40代の独身女性が働き方の変更を検討する際には、収入面や退職金などについてよく考慮しましょう。 もちろん「収入が高い仕事=良い働き方」ではありませんが、生活と心を安定させるためにはある程度の収入が欠かせません。 転職では「即戦力+マネジメント能力」が求められる 若手人材に比べると難易度は高くなりやすいですが、40代での転職は十分可能です。40代の独身女性が働き方を変えたいなら、転職を視野に入れるのもありでしょう。 ただし40代での転職は、これまでの経験・スキルを即戦力として活かすことが前提とされます。また、マネジメント能力や組織構築能力が重視される傾向です。 そのため、同業種もしくはスキルを活かせる異業種への転職が有利となります。自分が評価されやすい業界・職種を分析し、戦略的に活動するのが転職成功のコツです。 スキルアップや資格取得に積極的な姿勢が必要 AIやテクノロジーの進化により、従来のスキルだけでは将来的に戦力外となるリスクもゼロではありません。働き方を変えるためには、これまでの経験に加えて、新たなスキルや資格の取得に挑戦してみるのもおすすめです。 年齢を重ねても新しいことを学ぼうとする姿勢は、社内評価や転職活動でも高評価につながります。能力が向上すればキャリアの選択肢が増え、理想の働き方を実現できる可能性が高いです。 専門性が高い人材は常に一定の需要があるので、50代・60代以降も長く活躍しやすいでしょう。 40代の独身女性によく見られる働き方のパターン 「今の働き方には違和感があるけど、自分に合う働き方がわからない」という方もいるのではないでしょうか。 ここでは、40代の独身女性によく見られる働き方のパターンを紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。 会社員として働く 会社員は、40代独身女性に最も多い働き方といえるでしょう。 安定した雇用と収入が見込めるうえ、退職金をはじめとする福利厚生の充実、社会的信用の高さなどが会社員として働くメリットです。 かつては働き方の自由度が低いのが大きなデメリットとなっていましたが、近年は多様な働き方を認める職場も増えてきました。ただし、結果や成果を求められ、責任が重くなりやすい傾向にあります。 専門職・資格職に就く 医師、弁護士、公認会計士、保育士、介護福祉士、デザイナーなどのような、専門職・資格職に就いている40代独身女性も多いです。 専門職や資格職では、高度な知識・技術・経験が求められるため、高待遇や高収入に期待できます。専門スキルを活かして社会貢献できるため、やりがいにもつながりやすいです。 一方で、専門分野が限定されているからこそ、キャリアチェンジが難しくなりやすいというデメリットもあります。 パート・派遣・契約社員 パート・派遣・契約社員は、ワークライフバランスを重視している40代独身女性に多い働き方です。 かつては、非正規雇用というだけでネガティブなイメージを持たれがちでしたが、現在は「待遇・処遇の改善」「多様なキャリア形成の認知」などによって、価値を正当に評価されつつあります。柔軟な働き方ができ、自分の生活リズムも大切にできるところが魅力です。 しかし、正社員に比べるとやはり低賃金・不安定な雇用になりやすい点は、理解しておきましょう。 フリーランス・自営業 特定の会社に雇われず、自分のスキルや能力だけで生計を立てている40代独身女性もいます。 フリーランスや自営業は、自由度が高いのが最大の強み。「どのような仕事を請け負うか」「いつ・どこで働くか」などは、基本的に全て自分で決められます。 ですが自由度が高い分、契約や営業、健康保険、年金などあらゆる手続きを自分で行わなくてはいけません。また、収入に波があるため、社会的信用も低めです。 Wワーク かつて民間企業では副業禁止が一般的でしたが、2018年に厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を発表したのをきっかけに、一気に副業解禁の流れが加速しました。 今では、2つの仕事を掛け持ちして収入を得る働き方もスタンダードとなっています。 単に収入アップにつながるだけでなく、一方の仕事が不安定になっても、もう一方があるため収入が途絶えるリスクが低いのがWワークの強みです。2つの仕事を両立させるバランス調整が必須なため、時間やスケジュール管理が得意な人に向いています。 今の働き方に疲れた40代独身女性におすすめの対処法 ここでは、今の働き方に疲れ、現状を変えたいと思う40代独身女性におすすめの対処法を解説します。 有給休暇でリフレッシュを図る 疲労解消に最も効果的なのは、休息です。「今すぐ何かしらの対処法を取らないと」と焦るかもしれませんが、まずはゆっくり休むのも立派な対処法の一つといえます。 有給休暇を取って仕事から物理的に離れ、心身の疲労回復を図りましょう。 また、休んでいる間は、仕事や働き方について考えたり、仕事に関するデータ・資料・情報などを見たりするのも控えてください。 悩みや理想の働き方を明確にする 自分が今の働き方のどこに違和感を持っているのか、どんな働き方なら気持ちよく働けるのかなどを、紙に書き出してみるのがおすすめです。 頭の中にある悩みや感情、不安などを全て書き出すと、客観的に自分を見つめ直せます。溜め込んでいた気持ちを外に出すことで、抱えているストレスの軽減にもつながるでしょう。 なお、単に書いて終わりではなく、最後には読み返すのを習慣にすると、自己理解がより深まります。 収支のバランスを見直し、貯蓄を増やす 本当に働き方を変えるのかまだ決断できていない状態でも、収支のバランスを見直してコツコツ貯蓄を増やしておきましょう。 貯蓄があれば「働き方を変えるために転職しよう!」と決心した際も、すぐに行動に移せます。また、たとえ今の働き方を維持する場合でも、貯蓄はあって困るものではありません。 支出を思いのままに管理できるのは独身ならではの強みでもあるため、取り組み次第で大きな貯蓄を達成できる可能性があります。 キャリアコンサルティングを受ける 40代の独身女性は、さまざまな働き方の選択肢を持っています。各働き方について自分一人で綿密な情報を集めるのは困難なため、キャリアのプロを頼るのがおすすめです。 キャリアコンサルティングは、主に「自分らしく働く」ことに焦点を当てています。 必ずしもキャリアアップや転職を目指すわけでなく、一人ひとりに合った情報提供・アドバイスをしてくれるため、気持ちよく働ける方法が見つかりやすいです。 職場環境を変える行動を取る 部署異動や転職、独立などにより今の環境を変えるのも、働き方を変える方法の一つです。 自身の体力や今後の展望を考慮しつつ、専門資格の取得や副業、非正規雇用などを含めた柔軟な選択肢を検討しましょう。 これまでの経験の棚卸しや強みの明確化を行い「自分に何ができるのか」と「これからどうなりたいのか」を両立して考えるのがポイントです。 40代はキャリア再設計のチャンス!独身女性に合う働き方を見つけよう 今の働き方に対する違和感や不満は「わがまま」や「逃げ」ではなく、納得いく働き方を再構築するチャンスです。 定年を迎えても働き続けることを選ぶ人が増えた現代において、40代はちょうどキャリアの転換点。一度立てたプランを再設計するのに適した時期といえます。 キャリア・コンサルティング・ラボは、40代独身女性が抱えるさまざまな働き方に関する悩みを解決に導いてきた実績があります。プロの力も借りながら、自分らしい働き方の実現を目指していきましょう!

40代女性に適した働き方とは?理想の働き方を叶える方法

40代は女性にとって、私生活・体調・価値観などがガラリと変わる、ターニングポイントとなりやすい時期です。 そして、さまざまな変化の中で「今の働き方を続けていいのかな」「もっと自分に合う働き方があるかも」と考えることもあるでしょう。 たとえ小さくても、疑問や違和感を持ったときは、働き方を見直すチャンス。 本記事では、40代女性が直面しやすい働き方の問題や適した働き方の例、理想の働き方を叶える方法などを解説します。 40代女性には豊富な働き方の選択肢がある 「自分に合った働き方がしたくても、40代から働き方を変えるのは難しいのでは…」 このように考える女性も多いのではないでしょうか。 確かに、転職やキャリアチェンジを通じて働き方を変えたい場合、転職市場では若手人材のほうが有利になる傾向があるため難易度は高くなりやすいです。しかし、今はミドル世代の人材を求める企業も増えており、高年収や好条件での転職も不可能ではありません。 また、働き方を変える方法は転職だけでなく、今の職場にはたらきかける、副業を始めるなどいくつもあります。40代女性には豊富な働き方の選択肢があるため、その中から「本当に自分に合う選択」をするのが大切です。 40代女性が直面しやすい働き方の問題 現代の女性の働き方は多様化していますが、まだまだ課題や問題があるのも事実です。まずは、40代女性が直面しやすい働き方の問題について見ていきましょう。 プライベートとのバランスが取りにくい 40代は、子育てや介護といった「人生を左右する大きなライフイベント」が多く発生しやすい時期です。 このようなライフイベントによる負担は、本来女性だけが負うべきではありません。しかし、令和になった現代でもまだ女性だけに負担が集中しやすい状態が続いており、40代女性は今まで通りの働き方を続けるのが困難になるケースがあります。 仕事とプライベートのバランスがうまく取れないとストレスや疲労が蓄積し、仕事のパフォーマンス低下、心身の健康悪化など悪循環を引き起こすリスクが高いです。 給与が低い 子どもの教育費や住宅ローン、親の介護費、老後資金の準備など、40代は「人生で最も金銭負担が重い時期」だといわれています。 そのため、給与が低い、または今後も昇給が見込めないという状況は、20代や30代のとき以上に深刻な死活問題と捉えられるでしょう。 40代はすでに十分な業務経験を積んでいるからこそ、給与が低いと「経験やスキルを正当に評価してもらえない」という不満にもつながりやすくなります。 昇進できない 「どんどんキャリアを伸ばしていきたい」と考える、キャリア志向の女性もいるでしょう。様々な企業で女性が活躍するようになってきていますが、一方で女性のキャリアアップには、未だに多くの課題が残されているのも現実です。 企業によっては、女性というだけで昇進が阻まれる「ガラスの天井」が依然として存在する場合があります。また、「家庭があると管理職はできないだろう」「責任のある仕事は男性のもの」のような時代遅れの固定観念によって、出世コースから外されてしまうケースも。 今の働き方ではキャリアアップが叶わない場合、働き方の変更を検討するのは自然なことといえます。 体調・体力面に不安が出てきた 40代の女性は、ホルモンバランスの変化により以前より疲れやすくなったり、筋肉量が減少して体力が落ちたりします。以前は問題なくこなせていた働き方でも「きつい」と感じることが増え、働き方を見直す40代女性は少なくありません。 しかしこのような場合には、働き方の変更を検討する以外にも「体力向上」によって問題を解決できる場合があります。 筋トレやストレッチを継続してみる、生活習慣を改善してみるなど、まずは無理なく続く行動に取り組んでみるのがおすすめです。 40代女性が働き方を変えるメリット・デメリット 40代女性が今から働き方を変えることには、メリットがある一方でデメリットもあります。フラットな視点でベストな選択をするためにも、メリット・デメリットを把握しておきましょう。 40代女性が働き方を変えるメリット 40代の女性が働き方を変えるメリットは、以下の通りです。 今の自分に合ったベストな働き方ができる 既存の職場のストレスから解放される 新たなチャレンジにより自己成長につながる 収入アップ・キャリアアップできる可能性がある 若いときに「良い」と思った働き方が、年齢を重ねてからも自分にとって最適とは限りません。働き方を変えると、「40代の今の自分」に合う働き方を選択できるのは大きなメリットといえるでしょう。 また、今までの経験やスキルが評価されて、収入・キャリアアップにつながる可能性もあります。 40代女性が働き方を変えるデメリット 40代の女性が働き方を変える際に起こり得る、以下のデメリットにも目を向けておきましょう。 シミュレーションが甘いと「働き方迷子」になる 転職をする場合、即戦力や専門性が求められる キャリアダウンや年収低下の可能性がある 前もって念入りにシミュレーションしておかないと、働き方を変えても新しい働き方に馴染めないというリスクがあります。そうすると自分らしい働き方がわからない「働き方迷子」になってしまい、キャリアの方向性を見失うでしょう。 また、今とは異なる働き方を選ぶことで、キャリアや年収に影響が出る場合もあります。 40代女性の主な働き方 個人の価値観や家庭の事情など、一人ひとりが抱える背景は異なるので、40代女性に適した働き方は一つではありません。 自分に合う働き方を考える際は、まずどのような働き方があるかを知るのが重要です。ここでは、40代女性におすすめの働き方の例を紹介します。 家庭との両立を目指す働き方 育児や家事、介護などをしながら働く働き方です。 かつての日本には「男は仕事、女は家庭」という価値観が根付いていましたが、今は共働き世帯が主流となっており、家庭と仕事を両立しやすい労働環境を目指す職場も増えています。 家庭との両立を目指す働き方の代表としては、フレックスタイム制や在宅勤務・テレワーク、時短勤務などが挙げられるでしょう。 フルタイム勤務している女性も多いですが、少しでも自由な時間を確保するため、あえてパート勤務や派遣社員、契約社員といった働き方を選ぶ女性も多いです。 プライベート重視の働き方 独身や子なし夫婦の40代女性に人気なのが、プライベートの時間を大切にできる、ワークライフバランスのとれた働き方です。 仕事よりも趣味や交友関係、休息といった私生活に重きを置き、その時間を確保するために効率的な働き方や時間固定の働き方を選ぶスタイルを指します。 「残業の少なさ」や「休日の多さ」などに注目すると、プライベートの時間を確保しやすく少ないストレスで働けるでしょう。具体的な働き方としては、リモートワークやフレックスタイムなどが挙げられます。 また、事務職や工場職など、業務時間内に仕事が完結しやすく残業が少ない職種を選ぶのもポイントです。 理想のキャリアに合わせた働き方 「キャリア重視」というと、上昇志向が高くバリバリ働くイメージがあるかもしれませんが、現代女性のキャリアモデルは一つだけではありません。 バリバリ働いてキャリアを積む「バリキャリ」の他、マイペースに働きつつキャリアを築く「ゆるキャリ」、キャリアと私生活の両方を充実させる「フルキャリ」といったように、多様化かつ細分化しています。 なお、キャリアの分類は固定的なものではなく、人生のフェーズに応じて柔軟に変化させてOK。「今の自分にとって理想のキャリア」を明確にし、それに合わせて働き方を選ぶのが大切です。 専門性を高める働き方 「今の専門職をより追求したい」「現場のスペシャリストを目指したい」のように、今以上に専門性を追求する働き方もあります。 給与や昇進ももちろん大切ですが、長く働くうえではやりがいも同じくらい大切です。専門性を高めて活躍できる人材になることは、多くのキャリアパーソンにとって大きなやりがいとなるでしょう。 日々の業務での実践を軸にしつつ、外部研修を受けたり資格取得を目指したりすることで、専門性は高まっていきます。この他、場合によっては今より専門的な部署への異動・転職を検討するのもありです。 Wワークをする働き方 政府主導の「働き方改革」によって副業を解禁する企業が増え、現代はかつてに比べると副業がしやすくなりました。 「収入を増やしたい」「スキルアップに活かしたい」「視野を広げたい」など理由はさまざまですが、メインの仕事に加えてサイドジョブを持つ40代女性も増えています。 また、メインとなる仕事を決めずに複数の本業を持つ「複業」という働き方もあります。興味のあるさまざまな分野の仕事に挑戦できる他、収入源の分散によるリスクヘッジにもなるのが複業のメリットです。 40代女性が理想の働き方を実現する方法 理想の働き方のイメージや今の働き方を変えたい想いはあるものの、どうすれば現実を変えられるのかがわからない…という40代女性もいるでしょう。 ここでは、40代女性が理想の働き方を実現する方法について解説します。 理想の働き方を明確にする 理想と現実のバランスを大切にしながら、希望する働き方を明確にしていきましょう。 「こんな働き方がしたい」というイメージをまずは膨らませ、そこから現実的に可能か、不可能な場合は妥協点はどこかなどを探るのが有効です。 また、なかなかイメージがわかないときは「嫌な働き方」を考え、その対極にある要素を探すという方法もあります。 理想の働き方が明確かつ現実的であればあるほど、将来のシミュレーションも正確にでき、自分に合う働き方を実現しやすいです。 今の職場で理想を実現できないか試みる 成功事例も多くあるものの、40代女性の転職では専門性やスキルが求められやすく、難易度は高めです。 そのため、いきなり転職を決意するのではなく、ひとまず今の職場で自分の理想を実現できないか試みるのがいいでしょう。 働く女性を支援する制度や企業内の制度を活用する、働き方について上司に相談してみる、柔軟な働き方ができる部署への異動を検討するなど、さまざまな行動に取り組んでみてください。 難しい場合は未来を見据えて準備する 「今の職場では理想の働き方を実現できない」と判断した場合には、転職や独立といった選択肢が現実味を帯びてきます。 しかし、このタイミングでもいきなり行動せず、未来に向けた準備を整えるのが先です。 転職したい業界の動向について情報収集する、転職・独立に有利な資格を取得する、いくらと決めて貯蓄を増やすなど、転職・独立の成功には念入りな準備が欠かせません。 転職・独立を一旦ゴールとして定め、「ゴールに向かうには今何が必要か」を考えると、やるべき準備が見えてきます。 転職や独立で環境を変える 準備が整ったら、転職や独立に向けて具体的に動いていきましょう。 収入やキャリアに空白期間を作らないよう、今の会社で働きながら並行して活動するのがベターです。安定した収入は精神的安心感をもたらし、自分に合う働き方ができる環境を納得いくまで吟味できます。 事前の情報収集や自己分析を徹底的に行ったうえで戦略的に行動するのが、転職・独立成功のポイントです。 Wワークに挑戦する 今の仕事にプラスで新しい仕事を始めるという働き方もあります。転職や独立の準備の一環として、Wワークが選択されるケースも多いです。 ただし、スケジュールをつめ込みすぎるとオーバーワークで疲弊してしまうため、本業や私生活とのバランスはよく考えましょう。 また、Wワークをすると税金の手続きが今までとは変わる可能性があるため、税金や確定申告についても調べておくのが大切です。 40代女性が働き方に悩んだときは…プロに相談するのがおすすめ 40代は、男性・女性問わずキャリアの壁にぶつかりやすい時期です。 働き方の悩みから抜け出せないときは、その悩みを一人で抱えず、キャリアのプロと一緒に解決を目指すのが良いでしょう。 キャリア・コンサルティング・ラボは「どうすれば自分らしく働けるか」に焦点を当てて、あなたにぴったりの働き方や具体的な実現方法を考えます。 40代女性は、多くの働き方の中から「自分に合うもの」を選ばなくてはいけません。悩んだり迷ったりして当然なので、プロの力も借りながら理想の働き方を実現させてくださいね!

40代で仕事のモチベーションが切れた!頑張れない理由と対処法

40代は働き盛りである一方で、仕事のモチベーションが落ちてしまう人が増える世代でもあります。 「40代に突入して、仕事のやる気が出なくなった」「モチベーションが下がって、毎日仕事に行くのが苦痛」 このように感じて、悩んでいる40代も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、仕事のモチベーションがなくなった40代に向けて、年代ならではの原因や対処法を解説します。 モチベーション低下を放置することにはさまざまなリスクがあるので、現状に向き合い状況改善を目指しましょう。 40代で仕事のモチベーションがなくなってしまうケースは多い 以前はあったはずのモチベーションがなくなってしまうと、「このままで大丈夫だろうか」と不安を覚える人も多いでしょう。 しかし、まず知っておいてほしいのは、40代で仕事のモチベーションを失うケースは珍しくないということです。そもそも年齢に関係なく、人間のモチベーションには波があります。常に高いモチベーションを維持し続けるのは、身体的にも精神的にも負担が大きく、現実的ではありません。 そのため、40代でモチベーションが保てなくなっても、焦ったり自分を責めたりしないようにしましょう。原因を特定したうえで、自分のペースで対処していくのが大切です。 仕事のモチベーションが下がる40代特有の理由 40代で仕事のモチベーションが下がるのは、キャリアを重ねてきたからこその悩みや年代特有の問題が原因となっている場合が多いです。ここでは、代表的な5つの理由を解説しましょう。 マンネリによるやりがい喪失 業務経験が豊富な40代は、大抵の仕事に一人で対応できるでしょう。そのため、職場では頼りにされたり憧れられたりする場面が増えますが、一方で自分の体感としては仕事に変化を感じにくくなります。 新たな発見や刺激、成長実感などが少ないため、マンネリ感から仕事のやりがいを見失い、モチベーションが切れやすいです。 責任が増えるプレッシャー 40代では、責任の大きい仕事や役職を任されることが多くなります。これはキャリアアップとも捉えられますが、あまりにも背負う責任が大きすぎるとプレッシャーとなり、モチベーションを低下させるでしょう。 特に、責任感が強い人ほど「結果を出さないと」「他の人に迷惑をかけたくない」と思い詰めてしまい、精神的にしんどくなりやすいです。 また、経験やキャパシティを超えた重すぎる責任を負わされた場合も、やる気の喪失につながります。 板挟みポジションで人間関係のストレスが増える 40代は、中間管理職として上司と部下の間で板挟みになりやすいです。部下のマネジメントを行いつつ、上司や上層部の顔色をうかがう必要もあり、部下の意見と上司の指示の間でジレンマを抱えるケースが少なくありません。 また、上司とも部下とも密にコミュニケーションを取ることが求められるので、人間関係が複雑化しやすく悩みやストレスが増えがちです。 気持ちをわかってくれそうな同僚に相談したくても、昇進や退職などで同じ職場にはいない場合も多く、このような状況も孤立感を深めます。 心身の調子が不安定 40代は心身に変化が見られやすい年代でもあり、心身の不調が仕事のモチベーションダウンの原因である場合も多いです。 身体的な変化でいうと、40代以降はどうしても体力が落ちます。以前よりも疲れを感じることが増え「これ以上無理をしたくない」と考えやすいです。 また、40代から50代にかけての人生の転換期には「このままで良いのか」と不安や葛藤を抱くミッドライフ・クライシスに陥りやすく、精神的に不安定になることがあります。 仕事と家庭の両立が難しい 40代は、子育てや親の介護など家庭面の負担も増えやすく、今まで以上に仕事と家庭の両立が求められます。 一つのことに打ち込みにくい環境や、常にやるべきことに追われる環境に疲れてしまい、仕事のモチベーションが切れてしまう人も多いです。 仕事と家庭の両立のために自分のプライベートを削る場面も多く、十分な休息が取りにくいのも仕事へのやる気を失う理由の一つでしょう。 40代が仕事のモチベーション低下を放置するリスク 仕事のモチベーションが下がっている自覚がありながら、現状に目をつぶって日々働いている人も多いのではないでしょうか。 しかし、40代で仕事のモチベーション低下を放置することには多くのリスクがあります。ここでは、どのようなリスクがあるのかを具体的に解説します。 自己肯定感が下がる 以前は高かった仕事へのモチベーションが下がると、多くの人はそんな自分を責めて自己嫌悪に陥ります。「自分はダメだ」「自分では無理だ」のように考えやすくなり、自己肯定感が下がってしまうでしょう。 また、自己肯定感が下がると何に対しても消極的になるため、より仕事のモチベーションが下がるという悪循環を招きやすいです。 心身の不調につながりやすい モチベーションが上がらず「仕事をしたくない」という気持ちのまま働き続ければ、どんどんストレスが蓄積していきます。 そして、ストレスは「万病のもと」といわれるほど、心身に大きな影響を与えるものです。 現状を放置し続けてストレスが限界を超えると、心身のさまざまな不調や深刻な病気のリスクが高まり、日常生活にも支障が出る危険性があります。 キャリアダウンの可能性 仕事に対するモチベーションが下がると、挑戦意欲やスキルアップを目指す気持ちも薄れます。成長を自ら止めてしまいやすく、希望しないキャリアダウンにつながるリスクがあるでしょう。 また、「今の職場でキャリアダウンしたから転職したい」と思っても、40代の転職では即戦力となるスキルが求められる傾向です。成長できていなければスキル不足と判断され、転職活動が難航する可能性があります。 バーンアウトの恐れ 今まで高いモチベーションを保っていた人ほど陥りやすいのが、バーンアウト(燃え尽き症候群)です。 バーンアウトはモチベーション低下の最終段階ともいわれており、頑張り続けた結果全てのエネルギーを使い果たして、ある日いきなり無気力・無関心になってしまいます。また、ゆくゆくはうつ病に移行するリスクも! 仕事へのモチベーションが下がってバーンアウトの兆候に気づいた場合は、休息やストレス発散、専門家への相談など早期の対策が重要です。 より働きにくくなるリスク モチベーションが下がると、集中力低下により仕事のパフォーマンスが落ちるうえ、孤立感を抱いて周囲の人ともギスギスしやすくなります。 結果的に、自ら働きにくい環境を作ってしまい、職場全体にも悪い影響を与えるリスクが高いです。 「働きにくいからもっとモチベーションが下がる」という悪循環を生み出しやすく、最悪の場合退職するしかない状況になる場合もあります。 40代向け!仕事のモチベーションが上がらないときの対処法 ここでは、40代で仕事のモチベーションが上がらないときの対処法を説明します。すぐに実践できるものもあるので、ぜひ参考にしてください。 無理にモチベーションを上げようとしない 下がったモチベーションを無理に上げようとすると、余計に疲労やストレスが溜まって状況悪化を引き起こしかねません。 モチベーションは「無理に上げよう」とするのではなく、「今より下げないようにしよう」と考えるのも大切です。 今より下げない方法としては、まずはしっかり休息を取りリフレッシュするのが良いでしょう。休日や有給休暇を使って心身を休めるだけで、気持ちが前向きになりモチベーションが回復することがあります。 モチベーション低下の原因を探る なぜ40代で仕事のモチベーションが下がってしまったのか、原因を突きとめるのも重要です。原因がわからなければ、対策や相談がしにくく、問題解決するのに時間がかかってしまいます。 たとえば、どんな場面でより強く仕事に対してネガティブな感情を持つのかを分析してみると、ストレスの源が見つかりやすいです。 同時に「どんな仕事や職場環境なら、モチベーション高く働けるのか」も考えてみると、自分が本当に望む方向性も見えてくるでしょう。 今の仕事や会社を選んだ理由を振り返る 今の仕事を選んだ理由、今の会社に入社しようと思ったきっかけなどを振り返ると、初心を思い出してモチベーションが上がる場合があります。 過去の自分が仕事に何を求めていたのかを深掘りすることで、自分の核となる価値観や働く目的を再認識でき、今後の目標も立てやすくなるでしょう。 また、入社当時と今の気持ちとの間にギャップがある場合も、ギャップから見落としていた問題やストレスの原因に気付けます。 自己管理を徹底する 仕事のモチベーションが下がると、つい日常生活における自己管理まで甘くなりがちです。食事や睡眠をおろそかにしたり、お金を使いすぎてしまったりする人は少なくありません。 しかし、自己管理を怠るとさらに心身の不調につながるリスクが高くなり、より仕事に対するモチベーションが沸きにくい状況を作ってしまいます。 仕事に対してネガティブな感情が大きいときほど、しっかり自己管理をするよう心掛けましょう。 新しい挑戦や学びを始めてみる 資格の勉強をする、副業を始めてみる、趣味の分野で新たな挑戦をするなど、自ら刺激を求めて行動してみるのもモチベーション回復に効果的です。 40代になると、仕事での成長実感の減少はどうしても避けられません。日々の仕事にマンネリ感を抱かないためにも、積極的に新しい情報や取り組みに興味を持ちましょう。 たとえプライベートにおける挑戦でも、自分が「やりたい」と思ったことならやりがいが得られ、人生が充実して仕事のモチベーションアップにつながる可能性があります。 目標を再設定する キャリアの方向性や目標を再設定するのも大切です。方向性・目標は年齢とともに変化することも珍しくないため、定期的な見直しが必要となります。 なお、目標は「明日からこれをやろう」という短期的なものと「将来どうなりたいか」といった中長期的なもの、2つ用意するのが理想です。 短期的な目標を日々こなすことで、モチベーションがないときに同時に下がりやすい自己肯定感を高められます。また、中長期的な目標があると進むべき方向に迷いにくいです。 信頼できる人と話す 信頼できる上司や同僚、家族などに相談するのも、モチベーションアップにつながりやすいです。 人は自分の感情を言語化しようとすることで、頭の中を整理できます。また、ただ話を聞いてもらうだけでも孤独感が和らぎ、ストレス解消になるでしょう。 相手の客観的な意見により、自分一人では気づけなかった問題点や解決策が見つかる場合も多いです。 異動・転職を検討する どうしても仕事のモチベーションが上がらず、自分一人でできる対処法では解決が難しい場合は、異動や転職をして環境を変えるのも一つの手です。 異動・転職によって環境をガラリと変えれば、心機一転できモチベーションを取り戻せる可能性があります。 ただし、40代の異動・転職は、マネジメント能力や専門性などが問われやすいです。モチベーションがなくなった原因を見つめるとともに、これまでの仕事で培ったスキルや実績を的確にアピールするのが、成功するためのポイントとなります。 40代の仕事のモチベーションの悩みはキャリアのプロに相談! 40代のモチベーション低下は、これまでに積み重なった不満やストレス、無意識のうちにしている思考の癖など、いくつもの要因が複雑に絡んで発生している場合もあります。 そのため、一人での対処が難しいときは無理をせず、気軽にキャリアコンサルティングでプロに相談してみるのがおすすめです。 キャリア面談では、現在抱えているモチベーションの悩みを相談できるだけでなく、自分の価値観を再認識したり、将来のキャリアについてのアドバイスが得られたりします。 過去・現在・将来問わず、仕事やキャリアのことを幅広く相談できるので、表面的な問題だけでなく自身の課題に根本から対処が可能です。 40代で仕事のモチベーションが切れたら、立ち止まって考えてみよう 40代は、仕事と生活のバランスを考え直す必要性が出てくる人や、時代の変化に戸惑う人も多く、キャリアの岐路に立たされやすい年代です。 「何だか仕事のモチベーションが出ない」という気付きは、キャリアを見直すタイミングに差し掛かっているという知らせかもしれません。 40代でモチベーション低下に悩んだら、まずは一度立ち止まり、キャリアのプロと一緒に問題解決を目指してみてください。

「仕事辞めたい」と感じる40代がやるべきこと7選!後悔しない対処法