40代に多いキャリアの悩みとは?おすすめの相談相手を解説

豊富な仕事経験を積み、これまでのキャリアを振り返ったり、今後のビジョンを練り直したりすることも多くなる40代。 40代は自身のキャリアを見つめる機会が多いぶん悩みを抱えがちですが「悩みをうまく相談できない」「誰に相談すればいいのか」と葛藤してしまう人も少なくありません。 この記事では、40代が抱えやすいキャリアの悩みやおすすめの対処法、適した相談相手を解説します。 40代が抱えやすいキャリアの悩みとは 悩みの内容は、働く人の年代によって異なる傾向にあります。まずは、40代に多いキャリアの悩みを見ていきましょう。 出世できない 40代は出世して役職持ちになる人が増える世代ですが、40代全員が管理職に昇進できるわけではありません。出世は管理職のポストに空きが出ない限り不可能であり、現代では能力の有無に関係なく、40代の3人に1人は管理職になれないといわれています。 しかし、思うように出世できないと「何のために頑張ってきたのか」と大きな喪失感が生まれ、やがてキャリアの悩みへと発展していくでしょう。 仕事に停滞感がある 40代にもなれば、数々の業務をこなしてきた経験から、自分のペースで仕事ができるようになるでしょう。これは自分が成長した証拠でもありますが、一方で体感としては刺激が少なくなるとともに「毎日同じことの繰り返し」のような感覚に陥り、停滞感につながりやすいです。 また、停滞感は希望通りに出世できた人でも感じることがあります。出世は永遠に上があるわけではないため「これ以上は出世が見込めそうにない」とわかった時点でやりきったような気持ちになり、成長意欲をなくしてしまうのです。 とはいえ、人間には「何となく気分が乗らない」という日もあるため、たまの停滞感なら大きな心配はありません。しかし、長く続く停滞感には要注意。このような状態は「キャリア・プラトー」と呼ばれ、キャリアの迷いに発展する可能性があります。 求められる責任と収入が見合っていない 40代は、責任の大きい仕事やマネジメントを任されることも増え、仕事の幅が広がりやすいです。 しかし、求められる責任のわりに収入が少ないと、不満からキャリアの悩みを抱くでしょう。 特に40代に突入すると、毎月の給料から介護保険料が引かれるため、場合によっては30代の頃よりも手取り額が減ります。子どもの進学資金や住宅ローンの返済など何かと出費が多い世代ですし、老後資金の準備を本格的に考える人も増えるため、金銭的な問題は軽視できません。 そもそも収入は、生活していく上で欠かせないだけでなく、仕事のモチベーションにも大きく影響するもの。 「ずっと昇給がない」「昇給してもごくわずか」 このような状態が長く続けば、働く意欲を失くしたり、今とは異なるキャリアを検討したりするのも当然といえます。 今の会社で働き続けることに不安がある 今の職場で働き続けることに何かしらの不安があり、そこからキャリアの悩みが起きる場合もあります。今の会社に不安を抱いたら、「自分の努力で不安を払拭できる可能性」を考えてみてください。 たとえば「業績が悪く、将来性がない」「体力勝負なため、今の働き方を続けられるか不安」といった場合は、自分の努力だけではどうにもできない可能性が高いため、思い切って転職するのも一つの手です。 しかし「自信がない」「プレッシャーが大きい」のような場合には、仕事への向き合い方や自分の心の持ちようで不安を解消できるかもしれません。 まずは不安の内容をじっくり見つめ、どうすれば不安解消になるのかを考えてみましょう。 子育て・介護との両立が難しい 40代は子育て世代の人が多いうえ、親の介護が始まる人もいます。子育て・介護と仕事を両立するのが難しく、キャリアの悩みに発展する場合も多いでしょう。 また、たとえ傍目には両立できているように見えても、仕事とライフイベントに自分の時間のほとんどを使ってしまい、心の奥ではむなしさを感じている場合もあると思います。 そうでなくても40代~50代は、「自分の人生はこのままでいいのだろうか」と葛藤するミドル・クライシスに陥りやすい時期だといわれています。慌ただしい日常を送れば送るほど自分の人生について考える時間が増え、キャリアに対する悩みや疑問が生まれるかもしれません。 40代がキャリア相談をしづらい理由 仕事や働き方に関して悩みを持つ40代は少なくありませんが、その悩みを他人に打ち明けられる人はごくわずか。ここでは、なぜ40代はキャリア相談できないのか、その理由を解説します。 先輩・上司が少ない キャリアの悩みを抱えた際、自分より経験豊富な先輩や上司に相談したいと考える人が大半です。しかし40代の先輩・上司となると、同じ40代もしくは少し年上の50代の人しかおらず、人数は限られます。 また、一応上司ではあるもののさほど年齢が離れていないことから「頼れる先輩」というよりも「仕事仲間」に近いような気がして、相談する気になれない場合も多いかもしれません。 忙しくて時間が取れない 40代は責任ある仕事を任されたり、家では家事に追われたりと、公私ともに忙しい人が多いです。そのため、キャリアの相談をしたくても時間が取れず、ついつい先延ばしにしてしまうことがあります。 しかし、キャリア相談を後回しにして悩みが長期化すると、心身にかかるストレス増加、仕事に対する意欲低下などが懸念されるので注意しましょう。 相談するのに抵抗がある 他人をよく気遣う人ほど、「相談したら迷惑だろう」「相手の時間を奪うのは申し訳ない」のように考え、相談することに抵抗を持つ傾向があります。40代は忙しく時間の大切さを理解している人が多いからこそ、他人に時間を使ってもらうことにも躊躇してしまうのです。 他にも、責任感が強い人の場合だと「自分のキャリアの問題くらい一人で解決しないと」と思いつめ、相談しないケースが見られます。 人からどう見られるのかが気になる 40代は、今まである程度長く社会人を続けてきたという自負から、プライドが高い人も少なくありません。 プライドを持つのは悪いことではありませんが、高すぎるプライドを持つと他人からどう見られるかを過剰に気にしてしまいます。 キャリアについて悩んでいても「こんな相談をしたらレベルが低いと思われるのでは」のように考え、誰にも話せない状況が続きやすいです。 悩みを言語化できない 悩みの原因は一つでないことも多く、相手に伝わるようにわかりやすく言語化するのは簡単ではありません。誰かに相談したい気持ちはあるもののどう伝えればいいのかわからず、相談できないという40代も多いでしょう。 そんなときは、頭の中にあるモヤモヤや大事にしている考えを紙に書き出し、一つずつ整理していくと言語化しやすくなります。悩みを相談するためだけでなく、自分の気持ちの整理にもなるので、ぜひ実践してみてください。 うまくキャリア相談できない40代の対処法 キャリアの悩みを抱えた際、他人に相談するだけで気持ちが軽くなったり現状把握しやすくなったりします。それでもなかなか相談できないという人は、以下の方法で悩みを打ち明けやすい状況を作ってみてください。 日頃から雑談・小さな質問をする 雑談したり小さな質問をしたりすることは、相談しやすいベース作りに役立ちます。雑談や質問内容は仕事に関することでも、仕事以外の些細なことでも問題ありません。 たとえば、普段ほとんど話さない人にいきなりキャリア相談を持ち掛けても、相手は驚くでしょう。適切な関係性が築けていないと、相談を拒否される可能性もあります。 日頃から会話や質問をして、周囲と良い関係作りをしておくのが大切です。 これまでのキャリアを振り返る 仕事の悩みを相談する前に、今までのキャリアを振り返り、自分の強みや弱み、適性や価値観を把握しておくのも重要です。これは「キャリアの棚卸」と呼ばれ、自分の能力や成果を可視化させて自己分析を深めます。 「何ができるのか」や「何がしたいのか」が明確になれば、誰かに相談する前に自力でキャリアの悩みから抜け出せるかもしれません。 これまでのキャリアを書き出して時系列に整理し、そこから自分の強みや働く目的を抽出してみてください。 キャリアの捉え方を広げる 今の職場で経験を積むことだけがキャリアではありません。ビジネスシーンで使われることが多い「キャリア」という言葉ですが、本来の意味は「個人の経歴」を意味します。 仕事だけでなく生き方全てを含めてキャリアといえるため、キャリアという言葉の捉え方を変えて視野を広げることも、仕事の悩みを相談できない40代に有効です。 「自分の人生において大切なことは何か」を軸に、働き方や生き方を見つめ直してみましょう。 具体的なキャリアビジョンを持つ 働き方や生き方の指標がある程度定まったら、それをもとにキャリアビジョンを立てます。自力で悩みを解決するにせよ、誰かに相談するにせよ「最終的にどうなりたいのか」は明確にしておかなくてはいけません。 ライフスタイルやプライベートも踏まえながら、どのように働きたいのか、どれくらいの収入がほしいのか、それらを実現するためにはどうすればいいと思うかなどを具体的に考えてみましょう。 相談前には内容をまとめておく ぶっつけ本番で相談すれば、話しているうちに考えが散らかり、悩みがうまく相手に伝わらない可能性があります。よって、相談前には内容をしっかりまとめておくことが欠かせません。 どんなことに悩んでいるのか、なぜ悩んでしまうのか、これからどうなりたいのか。 以上3つのポイントを前もって把握しておけば、相談内容を相手に曲解されるリスクは大幅に下がります。 40代がキャリア相談するのにおすすめの相手 「キャリアの相談をしたいけど、誰に話せばいいのか…」と悩んでしまう40代も多いです。ここでは、おすすめのキャリア相談相手を紹介するので、ぜひ参考にしてください。 身近な人 家族や友人、恋人といった身近な人は、最も心置きなくキャリア相談できる相手です。相手もあなたの人間性やライフスタイルをよく理解しているので、一般論ではなくあなたに合わせたアドバイスをしてくれる可能性があります。 年上の意見を聞いてみたいなら親や祖父母に、価値観の近い同世代の意見が欲しいなら配偶者や恋人、友人、兄弟などにキャリア相談するといいでしょう。 ただし、キャリアの相談はシリアスな内容になることが多く、身近な人だからこそ心配をかけたくなくて相談しにくいと感じるケースもあります。そんなときは、この後に紹介する相談相手を検討してみてください。 同じ職場の人 同じ職場の人は、仕事内容や労働環境をわかっているからこそ、共感を得やすい相談相手です。上司に相談した場合はすぐに適切な対処を取ってくれる可能性もあり、悩みの早期解決につながるかもしれません。 また、既に退職している「元・同じ職場の人」にキャリア相談を持ち掛けるのも効果的。元・同じ職場の人は、あなたの社内事情も理解しながら、異なる会社で培った多角的な視点を持っています。 キャリアコンサルタント キャリアコンサルタントは、仕事に関するどんな悩みでも聞いてくれる理想の相談相手です。話を聞いてくれるだけでなく、悩みの整理、キャリアの棚卸なども一緒に行ってくれるので、自分一人では気づけない課題や適性が見つかることもあります。 また、プロ視点の忖度ないアドバイスがもらえるので、理想のキャリア形成に向けた最短ルートがわかるでしょう。 キャリア・コンサルティング・ラボなら、オンライン面談で全国どこからでもキャリアコンサルティングが受けられ、忙しい40代にもおすすめです。 キャリアの悩みを持つ40代は積極的に相談を! 人生の後半戦に差しかかる40代は、自分の働き方や生き方を見直す人が多く、キャリアの悩みどきだといわれています。40代は「悩みがあるけど人に話しづらい」「誰に相談すればいいのかわからない」という人も少なくありませんが、そんなときはぜひキャリアコンサルタントに相談してみてください。 悩みは一人で抱え続けると大きなストレスにつながるため、できるだけ早い段階で誰かに相談するのがベスト。 キャリアコンサルティングを受ければ、人に話せたという安心感だけでなくアドバイスも得られ、心の負担が軽くなるはずです。

悩む40代のキャリア選択肢とは?今後のビジョンの立て方

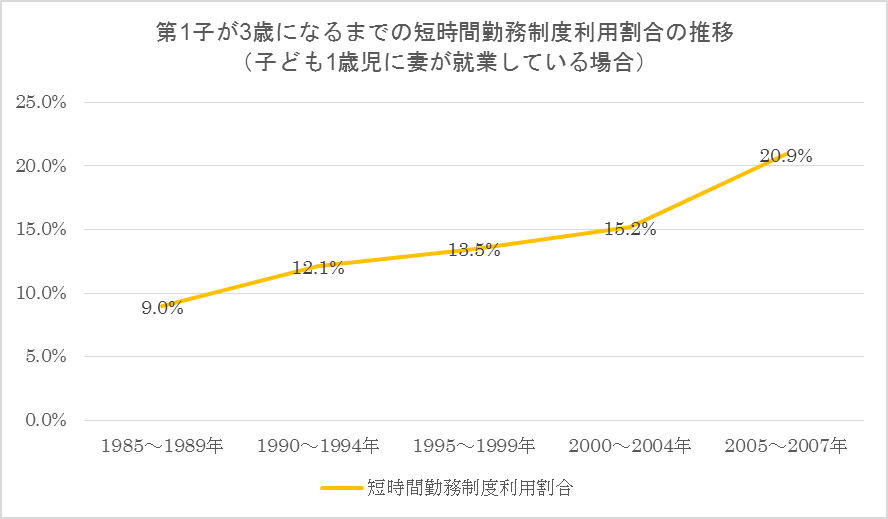

既に十分な社会人経験がありながらも、まだまだ働き続けることが見込まれる40代は、キャリアに悩む人が増えやすい年代です。 「自分の人生やキャリアはこれでいいのだろうか」「どんなキャリアが自分にとって一番良いのか」 このように、キャリアに関する悩みを抱えている40代は男女問わず大勢います。 本記事では、40代におけるキャリアの選択肢や、悩み解決につながるキャリアビジョンの立て方を解説。40代以降も生き生きと働くために、自分のキャリアについてじっくり考えてみましょう。 キャリアに悩む40代が多い理由 なぜ40代がキャリアに悩みやすいのか、まずは理由から分析していきましょう。 40代は人生の折り返し地点 厚生労働省の「簡易生命表(令和5年)」によると、日本人の平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.14歳です。男女合わせた平均寿命は84.11歳であり、平均寿命をベースに考えると40代はちょうど人生の折り返し地点といえます。 そのため、折り返しを迎えたことを機に自分のこれまでの人生を振り返り、今後の人生について改めて考える40代が少なくありません。 また、40代は十分な知識・経験がありながらも、まだまだ昇進・転職に成功する可能性が高く、一方で定年退職後のセカンドキャリアも見据えだす時期。キャリアに関する選択肢が多いからこそ漠然と焦りや葛藤を抱き、今の会社で定年まで勤め続けていいのかという悩みを生みやすいです。 公私ともに変化が多い 40代は子育て中の人が多い上、親の介護がスタートする人もいます。このようなプライベートの変化が、キャリアの悩みのきっかけになるケースは多いです。 また、40代は仕事面にもさまざまな変化が。時代の変化に伴い、これまでとは異なるやり方で仕事を進めるよう指示されたり、今まで以上にマネジメント業務が増えたりして戸惑うこともあるでしょう。 40代は出世の話も現実味を帯びてきますが、思うように出世できない、もしくは希望しない昇進を持ち出されて悩んでしまう人も少なくありません。 周囲を取り巻く状況に変化が多いため、いつもと同じように仕事をしていてもなかなか普段通りには進まず、次第にキャリアの悩みへと発展します。 働く上で大切なことが見つかりやすい キャリアアップ、収入、プライベートの時間など、働く上で最も重要視することは人によって違います。20代30代のときは自分にとっての最重要ポイントが定まっておらず、無我夢中で仕事をした人も、経験を積んで40代になれば少しずつ大切にしたいものが見えてくるでしょう。 40代はさまざまなライフイベントが起きやすい年代でもあるため、ライフイベントの発生を契機に大切にしたいことが変化する場合も多いです。 しかしその際、自分が大切にしたいことを実現しにくい会社で働いていると、理想と現実のギャップからキャリアの悩みにつながってしまいます。 悩む40代におけるキャリア選択肢 キャリアの悩みの発端は、現状への不安や不満からスタートすることが多いです。よって、悩みを解消するためには、不安・不満を払拭できるキャリアプランを考えなくてはいけません。 ここからは、40代におけるキャリアプランの選択肢をいくつか紹介します。ぜひ自分の理想に近いキャリアプランを探してみてください。 今の会社でキャリアアップを目指す 社内で管理職への昇進を目指すのは、40代における王道のキャリアプランといえるでしょう。 昇進はこれまでの仕事ぶりが認められた証拠でもあるので、仕事のモチベーションアップになります。また、昇進すれば手当の支給や昇給にも期待でき、収入が原因でキャリアに悩んでいる人の解決策にもなり得るはずです。 管理職になればこれまで以上に業務の規模や責任が大きくなり大変なことも多いですが、だからこそ仕事のやりがいも増えます。 スキルを高めて専門職として活躍する 40代には、スキルを高めて専門職として活躍するというキャリアもあります。 ただし、専門職には一定の経験が求められることが大半のため、今から新しいスキルを身につけるよりかは、今持っているスキルをさらに磨いたほうがいいでしょう。 豊富な経験と専門性を持った人材は需要が高いので、今の会社で働き続けるキャリア以外に、同業他社に転職するというキャリアも実現しやすくなります。 高いスキルはキャリアの可能性を広げるため「現状を変えたいけど、具体的にどんなキャリアを歩みたいのかはまだ決められない」という人は、ひとまずスキル向上に励んでみるのもありです。 ワークライフバランスを重視する これまでよりも仕事のウエイトを減らし、ワークライフバランス重視のキャリアを選択する40代も多いです。 特に現代は、社会全体でワークライフバランスを尊重する傾向が強まっており、新しい働き方が次々登場しています。自分に合った働き方を実現しやすい社会のため、人生の折り返し地点で一度仕事とプライベートのバランスを見直す40代は少なくありません。 しかし、ワークライフバランス重視のキャリアには、今よりも年収が下がるリスクもあります。キャリアチェンジを望む場合は、理想を実現させた際の収入についても考え、現実的に生活できるかをシミュレーションしましょう。 転職・独立する 完全未経験の業種に40代からチャレンジするのは簡単ではありませんが、経験やノウハウがある業界であれば40代はまだまだ転職市場で価値が高いです。したがって、転職するというキャリアもあります。 また、経験を積んだ40代は仕事の知識だけでなく人脈も持っていることが多いので、それらを活かして独立起業するキャリアを選ぶ人も。 独立すれば、プライベート優先で働く、複数の取引先を掛け持ちして収入を増やすなど、自分の裁量で仕事を進められ理想のキャリアを実現できるでしょう。 とはいえ、転職や独立は40代のキャリア選択肢の中でも特に大きな変化をもたらし、当然リスクも高いです。転職・独立のキャリアを描く際は事前に入念な準備を行い、できるだけリスクを軽減してください。 周囲と比較せず堅実に働く 何か大きな変化をもたらすことだけが、40代のキャリアではありません。今の働き方が自分に合っているのなら、コツコツと継続して堅実に働き続けるのも40代におすすめのキャリアの一つです。 変化に乏しいため他のキャリアプランと比較すると地味な印象かもしれませんが、一つのことを長く継続できるのは立派なスキル。キャリアは一人ひとり異なって当然であり、人と比較するとマイナス思考や悩みにつながりやすいので、他人と自分のキャリアを比較する必要はありません。 しかし、ただ毎日会社に行って同じ仕事をするだけだと、マンネリ化しやすかったり社内評価が下がったりする可能性があるので要注意。コツコツ働く中でも作業効率や事業の成長を意識し、工夫を凝らすことが大切です。 40代で悩んだらキャリアビジョンを考えよう キャリアビジョンとは、仕事や人生を総合的に考えて「将来こうなりたい」と抱く理想像のこと。 理想像があれば自分のキャリアやアイデンティティにも迷いにくくなるので、悩んでいる40代はキャリアビジョンを明確に持つのがおすすめです。ここからは、キャリアビジョンの重要性を解説します。 本当の自分に気づける キャリアビジョンを描くには、自分の過去や今持っている価値観を振り返り、さらには今後どうしていきたいのかまでハッキリさせなくてはいけません。 何度も自己分析をする必要があるため、自分でも気づいていなかった長所や短所、譲れない価値観、仕事の進め方などを知るきっかけになるでしょう。また、これまで以上に自己理解が深まるので、自分に合った働き方やキャリア、今後伸ばしていくべきスキルが見つかることも。 「自分にはこんな特徴があったんだ!」という気づきから、これまでなら興味を持たなかったものに対しても意欲的になり、視野が広がる可能性があります。 人生プランを準備できる 40代は、退職後の人生を見据えてセカンドキャリアの準備を始めるのに適した時期でもあります。しかし実際には「まだ先のこと」と捉えてのんびり構えたり、忙しい日常に追われてなかなか考える余裕がなかったりする40代が大半でしょう。 そんなとき、人生トータルの理想を立てるキャリアビジョンを考えれば、自然と退職後のことにも意識が向き、無理なく人生プランを立てられます。 キャリアビジョンは3年後、5年後のような近い将来から想像を膨らませるため未来をイメージしやすく、50代60代になってから「こんなはずじゃなかった!」と後悔しにくくなるのです。 何をすればいいのかがわかる キャリアに悩む40代の中には、「何だか毎日モヤモヤするけど、どうすればいいのかわからない」という人も多いのではないでしょうか。もしかすると、どうすればいいのかわからない原因は、最終的なゴールが定まっていないからかもしれません。 キャリアビジョンで理想像が明確になれば、そこから逆算して今何をすればいいのかが見えてきます。また、たとえ途中で心が折れそうになったとしても、目標が明確なので踏ん張りが効き、最後まで頑張り抜く力になるはずです。 生きがい・働きがいになる 40代50代はふいに「自分の仕事や人生はこれでいいのだろうか」と考えて悲しくなることがあり、このような現象をミッドライフクライシスと呼びます。 ですが、キャリアビジョンを立てて自分のやるべきことが明確であれば、自分の選択・行動にも自信が持て、ミッドライフクライシスに陥りにくくなるでしょう。 「自分はこれでいいんだ」と自信を持つことは、生きがいや働きがいの向上にもつながるので、人生のモチベーションアップにも期待できます。 40代がキャリアビジョンを立てる方法 経験や価値観を洗い出し、そこから自己分析を経ることで、徐々にキャリアビジョンが明確になっていきます。ここからは、具体的なキャリアビジョンの立て方を紹介しましょう。 過去の経験から強みを把握 まずは、学歴や職歴、取得資格、スキル、転機となった出来事などを丁寧に洗い出します。そこから自分の強み・弱み、特徴などを把握しましょう。 自分一人ではなかなかうまくいかない場合は、自分のことをよく知る同僚や上司、家族などに質問してみるのもおすすめです。 第三者の意見を聞くことで新たな気づきが得られ、より自己理解が深まりやすくなります。 価値観を明確にする 洗い出した経験をもとに、大切にしていることや譲れないもの、やりがいを感じる瞬間などを考え、自分の価値観を明確にしていきます。 価値観が明確になると「自分に適したキャリア」も見えやすくなり、今抱えている悩みを解消できるかもしれません。 なお、価値観はキャリアに関することだけでなく、人生全般やプライベートも含んだ内容にするのがポイントです。 年数を区切ってやりたいことを計画する 把握した内容を踏まえながら、40代以降の自分がやりたいことやなりたい姿を考えていきます。 漠然と将来像を考えるのではなく、1年後、3年後、5年後のように細かく区切って、プライベートも含めたビジョンを膨らませるのが効果的です。 ただし、キャリアビジョンは夢とは異なり現実的でなくてはいけないため、実現させるのが難しい計画は立てないようにしましょう。 ビジョン達成には何が必要かを考える 将来像のビジョンが固まったら、ビジョンを達成するために自分が何をするべきかを考えます。 たとえば、ゆくゆく昇進するキャリアビジョンを描いているのであれば、今から業務遂行能力に加えてマネジメントスキルなどをさらに高めていく必要があるでしょう。また、ワークライフバランス重視のキャリアビジョンの場合は、働き方の見直しが必要ですよね。 ビジョンの達成プロセスを具体的に考え実行していくことで、悩みから抜け出し理想のキャリアに向かって進んでいけるはずです。 40代でキャリアに悩んだらコンサルティングを受けても◎ 「キャリアの悩み」というと、20代30代が抱くものという印象があるかもしれませんが、現実は違います。40代は公私だけでなく気持ちの面でもさまざまな変化が生じやすく、キャリアの悩みがより深刻化しやすいです。 そんなときはキャリアビジョンを立てるのがおすすめですが、プロの意見を聞けるキャリアコンサルティングを受けてみるのも効果的。キャリアコンサルティングでは悩みの原因解明はもちろん、キャリアの棚卸しやキャリアビジョンに関するアドバイスもしてもらえます。 キャリア・コンサルティング・ラボでは、全国どこからでも電話でキャリアコンサルティングが受けられるので、忙しい40代はぜひ活用してみてくださいね!

仕事がうまくいかない人の特徴と対処法!辞めたいときはどうする?

何をやってもトラブル続き、うまくできない自分にイライラする、もはやどうすればいいのかわからない…。 このような状況が続くと「仕事がうまくいかない」と感じ「辞めたい」「違う仕事のほうが向いているのでは」と思うこともあるでしょう。 本記事では「仕事がうまくいかない」「仕事ができないから辞めたい」という悩みについて徹底解説!仕事がうまくいかない人の特徴や原因を探り、辛い気持ち・辞めたい悩みから脱出する方法を紹介します。 仕事はうまくいかないこともある 仕事がうまくいかないと、辛い・苦しいと感じ「こんなに辛いのは自分だけかもしれない」と孤独感を抱く人もいるでしょう。 しかし前提として知っておいてほしいのは、仕事はうまくいかないときもあるということ。働いていれば仕事が円滑に進まない日やトラブルに巻き込まれること、モチベーションが下がる時期もあります。 今は好調そうに見える人でもうまくいかないと悩んだり、大きな困難にぶつかったりした経験が必ずあり、長い社会人生活を一度も躓かずに終えるのは不可能です。そのため、仕事がうまくいかないからといって、「今の職場を辞めたほうがいいのでは」「自分は社会で通用しないのでは」と思い詰める必要はありません。 働く人の多くが、仕事がうまくいかないと感じた経験を持ちながら今も社会人を続けているように、あなたにも必ず解決策があります。 仕事がうまくいかない原因 ここからは、仕事がうまくいかないときに考えられる主な原因を紹介します。 「なぜか仕事がうまくいかない…」とモヤモヤしている人は、原因の追究から始めましょう。原因がわかると適切なアプローチも可能となり、仕事がうまくいかない現状から抜け出しやすくなります。 経験不足 新人や仕事の担当歴が浅い人の場合、仕事がうまくいかない原因は経験不足かもしれません。 仕事をうまくこなすには、知識・技術だけでなく、ある程度の実務経験が必要です。経験がなければコツやノウハウが掴めず、仕事で失敗したり業務完遂までに時間がかかったりしやすくなります。 仕事量が多すぎる 経験や実力があっても仕事量が多すぎればタスクオーバーを起こし、うっかりミスも増えます。 また、常に仕事に追われると冷静な判断能力が失われるため、全体的な作業品質の低下につながるでしょう。 仕事量が多すぎると残業や休日出勤も増えるので、ゆっくり休息が取れないことで心身のゆとりも損なわれ「仕事がうまくいかない」と落ち込む原因になります。 職場や労働環境が悪い 人間関係に問題がある、職場が不衛生、長時間労働が常態化しているなど、職場や労働環境が悪い中では仕事もうまくいきません。 働く環境が悪いと仕事をしていても常にストレスを感じ、集中力が下がるためです。 また、わからないことがあっても気軽に聞けない、新しい作業方法を見つけても実践できないといったケースも起こりやすく、作業効率が上がりにくいのも一因でしょう。 仕事内容と適性が合っていない 仕事がうまくいかなくて辞めたいとまで感じるのは、今の仕事内容と自分の適性が合致していないのが原因という可能性もあります。 得手不得手は誰にでもあり、自分の苦手な分野で能力を発揮するのは至難の業です。 また、本当の適性は実際に仕事を体験してみないとわからない部分も多く、「入社前は営業に向いていると思っていたけど、いざやってみたら適性がないとわかった」というケースも珍しくありません。 過去の失敗を引きずっている 仕事で失敗したら、原因を探って反省するのがマスト。しかし、いき過ぎた反省は過去の失敗に固執することになり、「また同じミスをしたらどうしよう」「もう絶対に失敗できない」と余計なプレッシャーを感じる原因になります。 何をするにも失敗を恐れて全力で取り組めないため成果も出にくく、仕事がうまくいかないと感じやすくなるでしょう。 仕事がうまくいかないと感じやすい人の特徴 「仕事がうまくいかないから辞めたい」と感じやすい人には、いくつか共通する特徴があります。自分に当てはまる特徴はないか、一緒にチェックしていきましょう。 自分に自信がなく人と比べがち 自分に自信がない人は「あのときの対応は本当にあれでよかったのか…」のように、終わった仕事についていつまでも考えがちです。また、自信がないからこそ他人を参考にしようとして、自分と他人とを過度に比較することも。 しかし、終わった仕事のことを考え続けたり他人ばかり気にしたりすると、目の前の仕事に集中できず作業効率が下がります。 ネガティブ思考も強まりやすく、今以上に仕事がうまくいかなくなる可能性が高いので、時には「過ぎたことは仕方ない」「自分は自分」と割り切るようにしましょう。 コミュニケーションが苦手 コミュニケーションが苦手な人は、わからないことがあっても誰にも相談できず、自分の判断だけで仕事を進めてしまいます。報告・連絡・相談を怠れば当然失敗するリスクは高くなり、注意を受ける頻度も増えるため、仕事がうまくいかないと感じやすいです。 また、コミュニケーションが苦手だと「仕事がうまくいかない」「もう辞めたい」と思っても誰にも話せないため、辛い気持ちを一人で抱えてストレスから仕事の不調につながるケースもあります。 責任感が強い完璧主義者 責任感が強い完璧主義者は「自分の仕事は自分でやらないと」「ミスなく完璧に仕上げなきゃ」と、自分で自分を追い込む特徴があります。 仕事意識が高いので成長スピードは速い傾向にありますが、一人では絶対にこなせないような大量の仕事を抱えても周囲を頼らないので、最終的にキャパオーバーして仕事がうまくいかないと悩みがちです。 また、最悪の場合だと「何もかもうまくいかない!もう辞める!」と自暴自棄ともいえる言動に出てしまうこともあります。 優先順位を考えられない 仕事をうまくこなすには、仕事量や納期、重要度合いなどを考慮して優先順位をつける必要があります。よって、スケジュールやタスク管理が下手、嫌な仕事を後回しにしてしまうといった優先順位を考えるのが苦手な人は、仕事がうまくいかないと悩みやすいです。 しかし、自分に合った管理方法を見つけたり、あえて嫌な仕事から先にやる習慣を身につけたりすることで、仕事がうまくいくようになるケースも少なくありません。優先順位づけのスキルは今からでも習得できるので、自分に合った方法や思考法を探してみましょう。 頼まれると断れない性格 頼まれると断れない性格の人は、誰かから「この仕事、お願い!」と言われると自分の状況を顧みず引き受けてしまいます。 自分の手が空いているときなら問題ありませんが、自分が手一杯な状況でも頼まれるとNOと言わないので、次から次へと頼みごとをされてタスクオーバーになりやすいです。 また、頼まれると断れないお人好しタイプの人は、他人から「手伝おうか?」と声をかけられても「大丈夫だよ」と断ってしまう傾向があり、自分で自分を追い込んでしまうことがあります。 仕事がうまくいかないから辞めたい!と思ったときは 仕事がうまくいかないと「もう辞めたい」と思うこともあるでしょう。ここからは、そんなときに実践してほしい対処法を解説します。 休暇を取ってリフレッシュする 仕事がうまくいかないから辞めたいと感じたら、有給休暇を長めに取得して思いきりリフレッシュするのがおすすめです。 大量の仕事やプレッシャーからくるストレスによって、仕事を辞めたくなっている可能性もあります。仕事から離れて自由に過ごせば、ストレスから解放されて気持ちに余裕が生まれるかもしれません。 仕事を辞める・辞めないの最終判断は、気持ちに余裕があるときに行ったほうが悔いのない結論が出せるため、まずはゆっくり休んで心身のバランスを整えましょう。 うまくいかない理由や仕事について考える 「なぜか仕事がうまくいかない」「何もかもうまくいかない」など、うまくいかない理由が漠然としている場合は、理由を明確にしましょう。仕事がうまくいかないと感じる理由によっては、工夫次第で退職しなくても悩みを解決できる場合があります。 また、仕事そのものをじっくり見つめ直す時間も必要。「今の仕事は自分の適性に合っているか」「どんな仕事ならうまく働けるのか」を考えることで、本当に辞めるべきかが見えてくる場合も多いです。 うまくいきそうな方法は全て試す 仕事は、ほんの少しやり方を変えるだけで途端にうまくいく場合があります。そのため、仕事がうまくいかない状況を改善させられないか、あらゆる努力をしてみることも大切です。 たとえば、実力不足を感じているなら自ら勉強してみる、コミュニケーションが苦手なら聞き上手を目指してみるなど、アプローチ方法はたくさんあります。 うまくいく可能性を残したまま仕事を辞めると、後々「ああしておけば辞めずに済んだかも」と心残りになりやすいため、試せることは全てチャレンジしておきましょう。 仕事を辞めるメリット・デメリットを把握する 仕事を辞めたいと思うと視野が狭くなり、「辞めれば全てがうまくいく」と誤解する人も多いです。 しかし仕事を辞めることにはメリット・デメリットがあるため、両方を知って客観的に判断しなくてはいけません。 たとえば会社を辞めれば、もう仕事がうまくいかないと悩まなくて良くなり、これは大きなメリットです。しかし一方で、次の就職先が見つからなければ無収入になる、次の仕事がうまくいく保証はないなど、さまざまなデメリットもあります。 辞めるメリット・デメリットを正確に把握し、どちらのほうが今の自分にとって得になるかを考えてみましょう。 部署異動や転職を検討する 仕事がうまくいかないときは、今とは異なる部署や会社で心機一転するのも一つの手。よって、部署異動や転職を検討してみてもいいでしょう。 ただし「うまくいかない現状から離れられるなら、何でもいい」というスタンスでは、また同じ悩みにぶつかる可能性が高いです。 異動でも転職でも、今回うまくいかなかった経験を活かす選択をしなくてはいけません。自己分析をするとともに部署や企業の情報収集を行い、自分にマッチする仕事について徹底的に考えてみてください。 仕事がうまくいかない!辞めたい!から脱却するポイント 仕事がうまくいかなくて辞めたいと思っても、なかなか辞める決心がつかなくて悩んでしまったり、モヤモヤと苦しい思いを抱えたりすることもあるでしょう。ここでは、そんな状況が続くときに試してほしいポイントを解説します。 誰かに相談する 辛い気持ちや悩みを誰かに話すだけで、心が軽くなることがあります。会社の人や友人、家族など、信頼できる人に相談を持ち掛けるのも、有効な対処法です。 また「身近な人には話しにくい」「誰に相談すればいいかわからない」という場合には、キャリアコンサルタントに相談してみるのもアリ。 キャリアコンサルタントは仕事に関するあらゆる悩み相談に乗ってくれる上、多角的なアドバイスを授けてくれるので、悩みの早期解決につながりやすいです。 ポジティブマインドを育てる ポジティブマインドを育てれば、仕事がうまくいかなくても落ち込みにくくなり、辞めたいと感じることも減ります。 仕事がうまくいかないと強く思ったときほど、意識して過去のうまくいった経験を思い出したり、失敗は誰にでもあると自分に言い聞かせたりしてみましょう。 また、定期的に自分で自分を褒めることも重要。結果的に仕事がうまくいかなかったとしても、頑張ったのは事実なので「自分はダメな人間だ」と自分を責める必要はありません。 「自分は頑張った!」と認めてあげたり、ご褒美としておいしいものを食べたりするだけでも良い気分転換になるはずです。 スキルを磨いて仕事をルーティン化する 経験や実力をつければ自信も養われ、仕事がうまくいきやすくなります。 また、自分なりに「失敗しにくい仕事の進め方」を見つけてルーティン化できれば、ミスも減って業務を効率的に進められるはずです。 業務能力を高めることで、自分の適性や自分に合った働き方が見つかる場合も多いので、たとえ仕事がうまくいかないときでも今の自分にできる努力を続けてみましょう。 仕事がうまくいかないなら辞めるのもアリ。ただし慎重に! 仕事がうまくいかないと毎日会社に行くのが辛いですし、辞めたいと思ってしまうのも無理はありません。また、自分に適性がない仕事をしている場合や、自分の力では改善できない問題が原因の場合は、辞めて転職するのも有効な方法といえます。 しかし、たとえ転職したとしても、転職先でも仕事は常にうまくいくわけではないため、安易に辞める選択をするのはNG。 「仕事がうまくいかないから辞めたいけど、本当に辞めていいのかな」と悩んでいるなら、一度キャリアコンサルタントに相談してみるのもおすすめです。 仕事がうまくいかない時期には必ず終わりがあるので、諦めずに問題解決の糸口を探してみましょう!

30代は仕事の悩みが急増する時期!?行き詰まりの原因と解決方法

さまざまな変化が多く働き盛りの30代は、仕事の悩みを抱えやすい年代だといわれています。 「いつもと同じように働いていても何だかつまらない」「今の仕事を続けていいのか、漠然とした不安がある」 30代の中には、このような悩みを持っている人も多いのではないでしょうか。 本記事では、30代が抱えやすい仕事の悩みや行き詰まりを感じたときの対処法、悩んだときの注意点を解説します。 記事の中から悩み解決の糸口を見つけて、自分らしいキャリア形成に役立ててください! 30代が仕事で悩みやすいのはなぜ? 30代になると悩みが増えるのは、仕事・プライベートともに大きな変化が起こりやすいことが一因です。 たとえば、30代になると社内では「中堅」として扱われ、部下の育成を任される機会が増えます。自分の仕事だけに集中できた20代とは異なり、30代は部下を指導したり気にかけたりしながら自分の仕事をこなす必要があり、今までとは違う仕事の進め方に戸惑いや悩みを抱く人が多いです。 また、20代後半から30代は、結婚・出産・育児といった大きなライフイベントが発生しやすい時期。 このようなライフイベントは、お金の使い方や生活サイクルを見直すきっかけとなり、キャリアにも大きな影響を与えるでしょう。パートナーや子どものために「もっと将来性のある仕事がしたい」「家族の時間を増やしたい」と心境が変化することも多く、今の仕事や働き方に疑問を持ちやすいです。 30代が抱える仕事の悩み 働く30代は、どんな悩みを抱えやすいのでしょうか?ここからは、30代に多い仕事の悩みを5つ紹介します。 仕事のやりがいを見失う 30代は、大卒で入社していれば8年、高卒なら10年以上の勤務歴があることになります。そして、勤務歴10年前後は良く言えば仕事に慣れた、悪く言えばマンネリ化しやすいタイミング。一通りの業務経験があるからこそ働いていても新鮮味を感じられず、仕事に対してつまらなさや行き詰まり感を感じやすくなるのです。 この時点で新たな挑戦やスキルアップの機会を得られればいいのですが、機会を逃してしまうと仕事の面白みが完全に失われ、やりがいを感じられなくなるケースも…。 仕事に対して「つまらない」「やりがいがない」と感じると、何のために頑張って働くのかもわからなくなり、不安や不満、悩みへと発展しやすくなります。 将来が不安 20代のうちは目の前の仕事だけで手いっぱいだったのが、30代になると余裕が生まれて会社の業績や業界の傾向まで冷静に分析できるようになるでしょう。 しかしそうすると、「今の仕事を続けていて、将来は大丈夫なのか?」という疑問も生まれやすくなり、キャリアの悩みが膨らみます。 また、30代になったら昇進・昇級のルートを示すキャリアパスも、より具体的に考えますよね。 自分よりもベテランの先輩社員が評価されておらず、昇進できていない場合は「ゆくゆく自分もそうなるのでは」と不安になり、今の職場で働き続けることに行き詰まりを感じて悩むかもしれません。 自信をなくす・焦る 前述した通り、30代は公私ともに変化が多い年代です。同世代の友人や同僚から、昇進、結婚、出産などの報告をされることも多々あるでしょう。 おめでたいことではありますが、あまりにも周囲の成功報告が続くと、自分だけが遅れているような気持ちになって焦燥感を抱くかもしれません。 また、周囲の人と自分とを比較して「自分は能力不足だ」と感じ、自信をなくして落ち込んでしまう場合も多いです。 しかし、昇進や結婚は「全員同時」にできるものではなく、さらには早いから良い・遅いから悪いと決まっているものでもありません。ペースは一人ひとり異なって当然なので、周囲と比較しすぎないことが大切です。 労働条件・待遇に不満がある 20代ではまだ完璧に仕事をこなせないことも多く、残業が多かったり給与が低かったりしても納得できるかもしれません。 しかし、30代は一通り仕事ができるようになるうえ、ハードなプロジェクトや部下育成といった、より難易度の高い仕事も任されるようになります。 20代のとき以上に会社に貢献しているにもかかわらず、残業量や給与に良い変化が見られなければ、当然不満を持ち今の仕事を続けるか悩むでしょう。 特に今はインターネット・SNSを通じて、簡単に同世代の労働事情や同業種の平均年収などを知れる時代です。自分の労働条件・待遇があまりにも世間一般からかけ離れている場合は、仕事の悩みを相談できる公的な窓口に一度相談してみてもいいかもしれません。 ワークライフバランス 結婚・出産により生活スタイルが変わったり、20代の頃よりも健康に気遣ったりすることが増える30代は、ワークライフバランスの悩みにも直面しやすいです。 大企業はワークライフバランスに向けた取り組みにも積極的ですが、日本企業の大半は中小企業。中小企業の中にはギリギリの人員で仕事を回している会社もあり、「休日が少ない」「休みを取りにくい」「残業が多い」など、悩みながら働いている人も多くいます。 しかし、今は働き方改革によりワークライフバランスに力を注ぐ中小企業も増えてきました。 「プライベートの時間も大切にしたい」「家庭や子育てと仕事を両立させたい」と思ったら、自分の理想のワークライフバランスを具体的にし、どうすれば実現できるのかを考えていきましょう。 30代の仕事の悩み・行き詰まり感を解消する方法 30代が仕事の悩みを抱えたとき、最もやってはいけないのは「悩みを放置する」ことです。悩みを放置すると深刻化し、解決までの難易度が上がってしまいます。ここからは、仕事で悩んでいる30代に試してほしい、対処法を紹介しましょう! 悩みの根本的原因を探る 悩みは、発生当初は原因がよくわからない場合も多いです。「何となく最近仕事がつまらないな」「よくわからないけどモヤモヤする」とは思うものの、感情が追いついていなければなぜそう思うのかまでは理解できません。 しかし、悩みの原因を把握しなければ適切に対処するのは困難なので、今抱えている不安や不満を紙に書き出し、悩みの根本的原因を探しましょう。後からブラッシュアップすれば問題ないので、書き出し方にルールはありません。日記のように文章でつづる、箇条書きにするなど、書きやすい方法でOKです。 なお、もしもなかなか筆が進まないときは、根本的原因の追及を後回しにするという手もあります。 他の対処法をやっているうちに気分転換でき、冷静になることで悩みの原因が見つかるケースも少なくありません。「悩みの原因を探さなきゃ」と意地になるほうがストレスになるため、どうしても原因がわからないときは他の対処法を先に試してみてください。 スキルアップに向けた行動を取る 仕事の悩みから抜け出して自分らしいキャリアを築くためには、スキルの獲得が欠かせません。スキルは、今の仕事を続けるにせよ転職するにせよ武器になるものです。 仕事で活かせる資格の取得に挑戦する、目の前の仕事に一生懸命取り組む、社内の新しいプロジェクトに参加するなど、自分に合った方法でスキルアップを目指しましょう。 スキルアップによって担当できる業務の幅が広がれば自信も生まれ、落ち込みや焦燥感を解消できる場合もあります。 明確な目標を持つことで仕事に対するモチベーションも復活し、仕事のやりがいを取り戻せるケースもあるので、スキルアップのチャンスを積極的に作ってください。 将来のプランを立てる 今の仕事を続けて大丈夫か、会社の将来が不安…と悩む30代は、将来のキャリアプランが不明確な可能性が高いです。将来のことがぼんやりとしか見えていないからこそ、不安になってしまうのでしょう。したがって、悩みから抜け出したいなら「自分は仕事で何を成し遂げたいのか」「どんな風に働いていきたいのか」といった、キャリアプランを立てることが大切。 キャリアプランが明確に描ければ、今の仕事が自分に合っているかどうかも判断しやすくなります。 また、キャリアプランと同時に将来のマネープランも考えると、より現実味を帯びた将来設計が描けるはずです。 生活していくためにはお金が必ず必要ですし、子育てや持病の悪化など、年齢を重ねるほどに出費は増えます。仕事とお金は切っても切れない関係だからこそ、貯蓄や投資にも意識を向けて、マネープランを立てておきましょう。 プライベートも意識する 仕事とプライベートの両立を意識して、これからの働き方を考えることも重要です。 30代は大きな体の不調も少なく、バリバリ働いてもそこまで辛いと感じないかもしれません。しかし、これから年齢を重ねていけば、パワフルな働き方を継続させるのが難しくなる可能性もあります。 また、家族や自分一人の時間を大切にすることも、人生の充実には欠かせないことです。 ただし、どれくらいプライベートの時間が取れれば気持ちよく働けるかは人それぞれ異なります。だからこそ、自分軸で考えた「理想のワークライフバランス」を導き出すことが求められるのです。 プライベートと仕事のバランスがとれていれば、ストレスを感じてもリフレッシュでき、無理なく長く働き続けられるでしょう。 キャリアコンサルティングを受ける 仕事の悩みをスピーディに解決したいなら、キャリアコンサルティングを受けるという方法もあります。 キャリアコンサルティングは、働き方に関するモヤモヤ、部下育成の疑問、転職するべきかという悩み…など、30代が抱える幅広い悩みに対応。あなたの理想や悩みの原因を丁寧に整理し「どうすればあなたらしく働けるか」を一緒に考えてくれます。 無理に転職をすすめることはしませんが、転職をすると決意した場合にはキャリアの棚卸しや自己分析のサポートもしてもらえるので、心強い味方となるでしょう。 「悩みを誰にも話せない」「自分ではどう対処すればいいのかわからない」という人は、ぜひキャリアコンサルタントに悩みを打ち明けてみてください。 仕事の悩みを抱える30代が注意すべきこと 悩んだときは普段よりも冷静さに欠けるからこそ、言動に注意する必要があります。どんなことに注意すべきなのか、チェックしていきましょう。 愚痴や批判は控える 仕事で悩みを抱えると、誰かに話を聞いてもらいたくなることもあるでしょう。誰かに話すだけで気持ちが軽くなることも多いので、悩んだときは人に話を聞いてもらうのもおすすめの対処法です。 しかし「相談に乗って」と持ちかけておいて、特定の人物や会社の愚痴・批判を繰り返すのは控えてください。愚痴や批判を楽しんで聞ける人は少数派ですし、相談相手はどうアドバイスすればいいのか困ってしまいます。 どうしても愚痴や批判を打ち明けてストレスを発散したいときは、「相談したい」ではなく「愚痴になるけど聞いてくれる?」のように持ちかけるのがベスト。ただし、愚痴や批判は長々と聞かされるとうんざりするので、できるだけ簡潔に話すことを心がけましょう。 転職は最終手段とする 仕事で悩んだり行き詰まりを感じたりすると、転職を考える30代も多いでしょう。思い切って職場を変えることで働き方がガラリと変わり、仕事に対する満足度や収入、ワークライフバランスなども大きく向上する可能性があります。 よって、仕事の悩みを解決する手段として、転職も一つの選択肢です。 しかし「悩んだから転職」と安易に行動してはいけません。 30代の転職は、ある程度の経験・スキルがあると見なされて、転職先から高い要求を出されることが多いです。また、たとえ転職先からの要求に応えられず転職に失敗したと感じても、30代以降は年齢を重ねるごとに転職難易度が上がります。 転職は、たくさん考えてさまざまなアプローチを試みても悩みが解決できないときの「最後の切り札」として、簡単には使わないようにしてください。 仕事の悩みを抱える30代は「できることに取り組む」のが大切 結婚や育児など私生活の変化が大きく、仕事の中枢を担う人材として会社から頼りにされる30代は、悩みも大きくなりがちです。 しかし、この悩みを乗り越えた先に、充実した将来が待っています。 仕事の悩みを抱える30代に大切なのは、目の前の悩みに向き合い、今自分にできる対処法を精一杯実践していくこと。 ゆくゆく「良い30代だった」と言えるように、できることから積極的に取り組んでみてください!

30代の仕事がうまくいかない原因3選!原因別の解決法とは?

30代は一通りの社会人経験を積み、仕事にも慣れた年代。しかし意外と「仕事がうまくいかない」という悩みを抱えている人が少なくありません。 30代で仕事がうまくいかないと悩む人は、何が原因なのでしょうか? この記事では「仕事がうまくいかない」と悩む30代のために、悩みの原因や対処法を解説します。 30代の仕事がうまくいかない原因は主に3つ まずは、仕事がうまくいかない原因を考えてみましょう。30代で仕事がうまくいかない場合「自分」「業務内容」「環境」のいずれかに原因があることが多いです。 各原因を詳しく解説するので、自分に当てはまらないかチェックしてみてください。 自分が原因で仕事がうまくいかないケース 仕事がうまくいかないと感じる根底に以下のような気持ちがある場合、悩みの原因は「自分」にあると考えられます。 仕事ができない 仕事を好きになれない やりがいを感じない 思うように仕事で成果を上げられなかったり、自分に適性のない仕事を任され続けたりすると、自信喪失やモチベーション低下を招き、「仕事がうまくいかない」という悩みに発展します。 また、30代は既に10年ほど社会人生活を送っており、仕事に慣れ切って新鮮味が薄れることも一因でしょう。 業務内容が原因で仕事がうまくいかないケース 以下のように感じる場合は、「業務内容」に原因がある可能性が高いです。 仕事量が多すぎる 仕事の責任が重い 上司と部下の間で板挟みになる 30代は中堅として扱われ、仕事の量や責任が一気に増えることも珍しくありません。仕事の負担がこれまでより大きくなるため、うまくいかないという悩みも抱きやすいでしょう。 また、仕事ぶりが認められて出世したとしても30代は「中間管理職」のポストに就く場合がほとんどなので、上司と部下の間で板挟みに苦しむケースもあります。 環境が原因で仕事がうまくいかないケース 以下のように感じる場合は「環境」が原因かもしれません。 人間関係が悪い キャリアアップが見えない 会社の方針に疑問を感じる 職場環境になじめないと業務にも集中できず、仕事がうまくいかないと悩む原因になります。働くおもしろみを感じられないので、働けば働くほどやる気がなくなるという悪循環に陥るパターンも…。 30代は結婚したり子どもを持ったりして働き方を見直す人が多いからこそ、20代以上に職場環境を重視する傾向です。 自分が原因で仕事がうまくいかない30代の解決法 ここからは、仕事がうまくいかない原因別の解決策を紹介します。「自分」が原因で仕事がうまくいかない30代は、ぜひ以下のことを実践してみてください。 自分を客観視する 「自分は仕事ができない」「自分の仕事に自信が持てない」 仕事がうまくいかない原因が自分にある30代は、このように考えている人が多いです。しかし、そう感じているのは実は本人だけで、周囲から見ればきちんと仕事ができているケースも珍しくありません。 そのため、まずは自分の仕事ぶりを客観視してみましょう。自分のできない点だけに注目して「仕事がうまくいかない」と思い込んでいる場合も多いため、客観的視点でできること・できないことを判断するのがポイントです。 自分を客観視した結果、ちゃんと仕事をこなせている、会社の役に立っていると思えれば、それだけで悩みから抜け出せることがあります。 小さな目標を立てる 30代は周囲から「仕事ができて当たり前」と見なされることが多々ありますが、それだと成功体験が得られません。 仕事における成功体験は、自信につながったりマンネリを解消したりするのに欠かせないものです。そのため自ら目標を立て、それを達成することで成功体験を積み上げましょう。成功体験が増えれば「仕事がうまくいっている」と感じる機会が増え、モチベーション回復にも期待できます。 なお、目標は「段階的に小さく立てる」のがコツです。大きすぎる目標を掲げると、達成までに時間がかかってしまい、さらにストレスを感じる可能性があります。 苦手な業務をいつもより短い時間で終わらせる、いつもよりもきれいに資料を仕上げるなど、達成しやすい目標を立ててこまめに自己成長を感じてください。 スキルを磨く 仕事ができない、うまくいかないと感じるのは、単純にスキルや経験が不足しているからという可能性もあります。そのため、スキルを磨く努力をして、業務能力を高めることも重要です。スキルが磨かれれば自信もつき、作業をうまくこなせるようになるため「仕事が楽しい」と感じやすくなります。 仕事の疑問点を放置せず質問する、成長できるチャンスを見つけたら積極的に挑戦してみるなど、日頃の業務に意欲的に取り組むだけでもスキルアップになるでしょう。 また、万が一それでも仕事がうまくいかず転職を検討する場合でも、スキルがあれば転職活動で有利になりやすいです。 業務内容が原因で仕事がうまくいかない30代の解決法 ここからは「業務内容」が原因で仕事がうまくいかない場合の解決法をお伝えします。 現状の問題やタスクを整理する 業務内容や量が原因で仕事がうまくいかないと感じている場合、まずは現状を整理することが大切です。 急に業務が増えたからうまくこなせないと感じていたけれど、きちんと仕事に優先順位をつけて取り組むとスムーズに対応できた…という事例もあります。業務内容や量を正確に把握し、本当にオーバーワークなのかを判断しましょう。 また、整理された情報は誰かに状況を説明したり、仕事を手伝ってもらったりする際にも役立つはずです。対応すべき問題やタスクを洗い出し、本当に一人ではこなせないのか考えてみてください。 業務フローを見直す 業務内容の負担が大きすぎて仕事がうまくいかないと思ったら、一度業務フローを見直してみるのも効果的です。仕事のやり方そのものを見直すことで業務を効率化でき、うまくいかない仕事が順調になる場合があります。 まずは、業務の流れを書き出して可視化させ、良い点と悪い点を探してみましょう。 改善すべき部分やもう少し時間短縮させられそうな部分を見つけたら、どんなやり方ならより円滑に仕事が進むのかを考えます。解決策が見つかったら実際に業務に取り入れてみて、効果があるのかを検証してみてください。 周囲の人を頼る タスク整理や業務フローの見直しなど、自分にできることを模索するのも大切ですが、仕事量やプレッシャーがあまりに大きすぎると一人では対処が難しいです。自分にやれることを全てやってもなお仕事がうまくいかないときは、上司に相談したり周囲の人に仕事を手伝ってもらえないかお願いしたりしてみましょう。 仕事がうまくいかないと悩む30代の中には、周囲を頼るのが苦手な人も少なくありませんが、大きな困難に直面した際は自分を守るためにも誰かに助けを求めなくてはいけません。 なお、どうしても人に頼るのが苦手な場合は、普段から積極的に人の手助けをしておくのがおすすめ。人の手助けをすると、相手から気にかけてもらえる機会が増えるため、頼りやすくなるはずです。 環境が原因で仕事がうまくいかない30代の解決法 ここからは、「環境」が原因で仕事がうまくいかない場合の対処法を解説します。 パワハラや長時間労働は即相談 職場内にパワハラやいじめ、長時間労働などがある場合は、一人で立ち向かう必要はありません。社内の相談窓口や各都道府県の労働局、または労働基準監督署の総合労働相談コーナーに相談してください。然るべき機関・窓口に相談すれば実態調査が行われ、場合によっては会社に助言・指導をしてもらえます。 問題を大きくしたくないからと上司や同僚に相談する30代も多いですが、得策とはいえません。一緒に働いている人に相談すると、知らない間に相談内容が広まり、さらにパワハラやいじめが加速する場合があります。 相談窓口や総合労働相談コーナーでは、働く上でのさまざまなトラブルを相談できるので、仕事がうまくいかないと感じたら相談先を調べておきましょう。 社内のコミュニケーションを増やす 社内のコミュニケーションを増やすことで、仕事がうまくいくようになる場合も多いです。 一人きりで完結する仕事は少なく、多くの仕事はチームプレーによって成り立っています。そのため社内のコミュニケーションが不足していると、チームワークが機能せず、仕事がうまくいかないと悩む原因になりやすいのです。 30代は職場のコミュニケーションに苦手意識を持つ人が多い世代ですが、挨拶を徹底し、できるだけ自分の情報を開示するよう意識するだけでも、周囲の反応は変わります。自分のことばかり話すのはNGですが、一切自分のことを明かさない人には誰も心を開かないので、まずは自分をオープンにしましょう。 また、忙しそうな人を見つけたら「手伝おうか?」と声をかけたり、他人の良いところを素直に褒めたりするのも忘れてはいけません。 部署異動を検討する どうしても今の職場になじめない場合は、部署異動を検討するのもありです。部署が変われば職場の雰囲気や担当する業務もガラッと変わるので、心機一転して仕事がうまくいく可能性があります。 ただし、やみくもに「部署異動したいです!」と希望を伝えるだけでは、なかなか認めてもらえないので注意してください。部署異動を実現させるには、上司をはじめとする周囲の人が納得する理由が必要です。 また、異動できる部署がない場合や会社そのものに不信感を抱いている場合は、転職するという選択肢もあります。 仕事がうまくいかない30代は会社を辞めてもいい? 仕事がうまくいかないと「辞めたい」「転職したほうがいいのでは…」と考える30代もいるでしょう。確かに、あらゆる対処法を講じても仕事がうまくいかない場合は、思い切って転職するのもいいかもしれません。 しかし仕事を辞めることには、メリットだけでなくデメリットもあるので、両方を理解した上で結論を出す必要があります。ここでは、30代で仕事を辞めるメリット・デメリットを紹介します。 仕事を辞めるメリット 仕事を辞める大きなメリットは、「今抱えている悩みから解放されること」です。仕事がうまくいかなくて辛いと感じていても、会社を辞めれば仕事との関わりが切れるのでもう悩まなくて済みます。 また、今の仕事を辞めたからには新しい仕事を見つける必要がありますが、転職活動を通してさまざまな会社を見れば視野も広がるでしょう。 今の会社よりも自分に合う会社に転職できると、モチベーションが復活したり、プレッシャーから解き放たれてのびのび働けたりする可能性があり、これらも仕事を辞めるメリットといえます。 仕事を辞めるデメリット 仕事を辞めるデメリットは、やはり「お金」です。すぐに転職先が決まればいいですが、決まらなければ無収入の期間が長引き、今の生活を維持できなくなる可能性があります。 また、無事に転職先が見つかったとしても、年収がアップするとは限らないのも懸念点です。転職先によっては年収が今より下がるケースもあり、生活水準の大幅低下につながる恐れがあります。 他にも、30代の転職では即戦力になる人材が求められるため、スキルがないと転職が難航しやすい点もデメリットでしょう。 仕事がうまくいかずに限界な30代は休むのも大切 仕事がうまくいかない30代は、心身ともに疲弊して「もう限界だ」と思うときもあるかもしれません。そんなときは解決策を取るよりも、有給休暇を取得したり誰かに話を聞いてもらったりして、まずは心身を休めることが大切。 仕事がうまくいかないストレスを長期間抱え続けると、心身にダメージが蓄積し、いずれ重大な疾患へとつながる危険性もあります。働き盛りの30代は、仕事がうまくいかなくても無理をしがちですが、限界だと思ったときは勇気を出して一度立ち止まってください。 仕事がうまくいかない30代はコンサルティングを受けても◎ 昇進や結婚など、公私ともに変化が多い30代は「仕事がうまくいかない」という悩みを抱きやすい年代です。仕事がうまくいかないと感じたら原因を特定し、原因別の解決策を取ってみてください。 また、仕事がうまくいかないジレンマにどう対処していいのかわからないときは、キャリアコンサルタントに相談してみるのもおすすめです。キャリアコンサルティングでは働き方や仕事の進め方、職場の人間関係など、仕事に関するあらゆる悩みを相談できます。 仕事がうまくいかなくて悩んでいる30代は、ぜひ一度キャリアコンサルタントに相談してみてくださいね!

部下に悩む上司必見!気持ちよく仕事ができる予防策&対処法

勤続年数を重ねて中堅と呼ばれる立場になると、後輩社員や部下ができるもの。 しかし、部下をもつとこれまでにはなかった指導・マネジメント業務が発生し、新たな悩みが生まれることもあります。 本記事では、部下にまつわる悩みを持つ方に向けて、気持ちよく仕事をするための方法を解説!部下の悩みを抱えないための予防策や、悩みに直面したときの解決法について詳しく紹介します。 仕事中によくある部下に関する悩み 「部下に関して悩んでいる」といっても、悩みの内容はさまざま。まずは、世間の上司たちが部下にどのような悩みを持っているのかをチェックしてみましょう。 部下の育成 先輩社員や管理職として、部下を育成するのも仕事です。しかし部下を育成するためには相手の能力や個性を考慮する必要があり、部下を育てる方法に正解はありません。 人対人のやりとりになるからこそ、部下育成は非常に難しく「どうやって部下を育てれば…」と悩む人が多いです。 また、部下育成には時間がかかるため、自分の仕事もこなしながら部下を育成するとなると「時間が足りない」と感じて悩むケースもあるでしょう。 部下の相談 部下からの相談は、されすぎても全くされなくても悩みになります。 たとえば、自分で考えるべき小さなことや既に教えた内容を逐一相談されると、次第にストレスを感じるでしょう。しかし反対に、全く相談してこない部下を持つと「信頼されていないのでは」「部下が何を考えているのかわからない」と不安になります。 また、頻度や内容に問題はなかったとしても、部下からの相談を苦手に思う人は少なくありません。部下から相談されたときは上司として腕の見せどころであり、だからこそ「いいアドバイスをしなくちゃ」とプレッシャーを感じてしまうのです。 部下との人間関係 コミュニケーションを取る時間がなかなか取れない、年齢が離れていてジェネレーションギャップがあるなどの理由で、部下との人間関係に悩んでいる方も多いでしょう。 「仕事上の関係だから最低限のやり取りでいい」と考える人もいますが、部下の信頼を得られなければ、指導や指示にも従ってもらえません。他にも、何の相談もなく突然部下が辞める場合もあり、貴重な人材の流出につながるリスクも高くなります。 上司に遠慮して自分からは話しかけられない部下もいるため、こちらから積極的に心を開き、部下と良好な人間関係を構築することが大切です。 部下と上司の間で板挟みになる 上司・部下の両方をもつ中間管理職の場合、双方から責められて板挟みになることがあります。 たとえば、現場を知らない上司からは無理な要求を突きつけられ、実際に現場で仕事をしている部下からは不満をぶつけられる…というのは、多くの中間管理職が経験する悩みではないでしょうか。 仕事で板挟みになってしまった際は、上司・部下の相互理解が深まるサポートをすることが求められます。どちらか一方に偏るのではなく平等に言い分を聞き、双方の理解者となりましょう。 この他、自分のメンタルケアとしてゆっくりプライベートを楽しんだり、信頼できる人に愚痴や悩みを話したりすることも大切です。 うまくマネジメントできない 指導には「指導力」、マネジメントには「管理能力」という全く異なるスキルが求められます。 指導力があっても管理能力がない場合、うまく部下をマネジメントできず大きな悩みにつながりやすいです。 しかし、マネジメント能力は今からでも高められます。自分より上の先輩や上司に相談してみる、社外の講習を受けてみるなどの方法でマネジメントスキルを高められるケースも多いので、取り組みやすい方法でスキルアップを図ってください。 仕事で部下の悩みを抱えないための予防策 働く人が抱える仕事の悩みの中でも、「部下に関する悩み」はトップクラスに多いです。しかし、よくある悩みをシミュレーションして事前に予防策を講じておけば、部下に関する悩みの多くは回避できます。気持ちよく仕事をするための工夫として、今のうちから以下の対策をしてみてください。 社内で積極的にコミュニケーションを取る 上司・部下という立場にこだわらず、社内では誰とでも積極的にコミュニケーションを取りましょう。社内の人間関係が円滑だと板挟みになりにくいですし、悩んだときや困ったときにもサポートしてもらえます。 また、部下ときちんとコミュニケーションが取れると、自然と信頼関係が構築され指導や指示にも従ってくれやすくなるので、悩みが生まれにくいです。 「自分から積極的にコミュニケーションを取るのが苦手」という人もいるかもしれませんが、用事があるときしか声をかけない関係性では信頼は育ちません。 相手が困っていそうなときや自分の手が空いているときに、「何か手伝おうか?」と声をかけるだけでもいいので、自分から行動しましょう。 自分自身も成長するための努力をする 部下にはあれこれ指導したり指示を出したりするくせに、本人は仕事をサボっている…こんな上司のもとで頑張りたいと思う部下はいません。 頑張るあなたの姿は部下のモチベーションにもつながるので、上司という立場にあぐらをかかず、仕事に対する姿勢や成長意欲は高く持ちましょう。 わざわざ新しいスキルを獲得しなくても、仕事に対して責任感を持って働いていれば、部下から頼りにされます。また、自分や部下の失敗から学ぼうとする姿勢も大切なので、トラブルが起きたときこそ責任をもって対応にあたりましょう。 目標やゴールを共有する 社内で掲げている目標や部下育成完了となるゴールは、できるだけ部下と共有してください。 「部下がプレッシャーを感じるかもしれない」と、細かい社内目標を伝えない上司も多いですが、目標がないと部下は目の前の業務が本当に仕事において必要なのか判断に迷います。 部下のモチベーションが下がったり、指示に従わず行き当たりばったりの行動が増えたりする可能性が高くなるので、業務の目的や目標は事前に伝えましょう。 また「ここまでできれば部下を育てたことになる」と、部下育成のゴールラインを前もって伝えておくのも大切です。この認識がズレていると、こちらは育成完了だと思っていたのに部下はそう思っておらず「きちんと指導してくれない」と不満を持たれる可能性があります。 自分の理解者となる部下を育てる 基本的な育成が終わった後は、さらに深く掘り下げた内容の部下育成をするのもおすすめです。 そうすれば、自分のマインドや仕事のやり方を熟知しつつ、自分と同等の仕事をこなせる部下が生まれるので、生産性が上がります。さらに、育った部下はあなたの良き理解者となってくれるはずなので、仕事で悩んだ際にも気軽に相談でき、より働きやすくなるでしょう。 ただし、部下が複数人いる場合は、個人的な「好き」「嫌い」という感情で理解者にする部下を選んではいけません。もちろん人間性も大切な評価基準ですが、他の部下よりも任せる仕事が多くなりやすいため、やはり能力で見ることが重要です。 個人的な感情を優先させると他の部下から「えこひいき」だと思われる可能性が高く、一人の部下からは信頼されてもその他大勢の部下が離れてしまいます。 思い切って部下に仕事を任せる 「部下をちゃんと導いてあげないと」「しっかりマネジメントしないと」と考えて、ついつい部下の仕事に口出ししてしまう人は多いです。 しかし、しょっちゅう上司から口出しされると部下はやる気をなくしますし、ルールやマニュアルでガチガチに縛ると「指示待ちの部下」に育ち、新たな悩みを生むことがあります。時にはあえて部下に仕事を任せるのも、部下を一人前にするためには欠かせません。 ただし、部下一人に仕事を任せつつも「わからないことや困ったときは言ってね」と、サポートする姿勢は示しておきましょう。こう伝えておくと部下は安心でき、高いモチベーションを維持したままのびのび働けるはずです。 仕事で部下の悩みに直面したときの対処法 予防策を講じていても、部下の悩みに直面することがあります。そんなときは慌てず、じっくりと自分の悩み、そして部下に向き合いましょう。ここからは、部下について悩んだときの解決法を解説します。 悩みの原因を把握する 「何だかモヤモヤする」と感じても、日々の仕事に追われて悩みをスルーしてしまう人は少なくありません。しかし悩みを無視すると、時間の経過とともに深刻化してストレス増加につながる可能性大。「モヤモヤする」と感じた時点で自分の本音と向き合い、自分が今何に悩んでいるのかを明確にするのがポイントです。 部下に関する悩みといっても内容は一人ひとり異なるので、まずは「どんなときにモヤモヤを感じたのか」「部下と接する際、最も困ることは何か」などをゆっくり考えてみましょう。 なお、悩みの原因を探る際は、紙やスマホに気持ちを書き出して可視化するのが効果的だといわれています。こうすることで思考が堂々巡りになりにくく、悩みが整理されやすいです。 セミナーを受ける・本を読む 部下の育成やマネジメントに関する講習は、さまざまな場所で開催されています。自分の悩みとよく似たテーマのセミナーに参加してみるのも、悩みから抜け出す方法の一つです。 ただし、セミナーに参加する時間を捻出できない場合や、セミナーの参加費用が気になることもあるでしょう。 そんなときは、もう少し手軽に本から悩み解決のヒントを探してみるのもおすすめ。 仕事の悩みや部下との関係構築をテーマにした本はたくさん出版されているので、自分の悩みと合致する本を手に取ってみてください。この際、体験談を多く掲載している本を選ぶと「悩んでいるのは自分だけじゃない」と、気持ちを前向きにしてくれる効果も期待できます。 信頼できる人に相談する 新しい視点やアドバイスを得るために、第三者に相談してみるのも一つの手です。ただし、相談相手は家族や友人、上司のなかでも特に信頼できる人に厳選しましょう。「会社外の人に相談してわかってもらえるだろうか」と思うかもしれませんが、部下のことで悩んだ経験を持つ人は多いため、相談相手は会社外の人でも問題ありません。 また、自分と同年代の人よりは年上を相談相手に選んだほうが、接してきた部下の数が多い可能性が高いため、より有益なアドバイスが期待できます。 信頼できる人が複数人いる場合は、多角的なアドバイスを求めて何人かに同じ相談をしてみるのもおすすめです。 継続して部下と話す 部下について悩むのは、部下とうまくコミュニケーションが取れておらず、お互いのことをよく知らないからかもしれません。自ら部下との時間を作って対話を重ねれば、部下の考え方や個性を理解でき悩みが晴れる場合があります。 1対1で面談する1on1ミーティングを職場に導入する、自分で時間を決めて部下への声かけをルーティン化するなどの方法で、積極的に話す機会を作りましょう。 なお、部下とのコミュニケーションの場は、1回きりではなく継続して設けることが大切です。信頼関係は日々の交流を通じて少しずつ構築されていくものであり、いきなり「悩みや問題点があるから話そう」と言われても部下は心を開きません。 忙しいなら部下との時間は「1日5分」でも構わないので、できるだけ日々継続させてくださいね。 キャリアコンサルティングを受ける 部下の扱いは難しく、「自分なりに対処しようとしたけど、悩みから抜け出せない」という場合も多々あります。そんなときは、キャリアコンサルティングを受けてみるのも有効な解決方法です。 キャリアコンサルティングとは、仕事で感じるモヤモヤを解消して、相談者が気持ちよく働けるようサポートしてくれるもの。キャリアの相談だけでなく、人間関係や部下の指導方法、マネジメントについての悩みにも対応しています。 キャリア・コンサルティング・ラボには、部下育成や人間関係の悩みに強いコンサルタントが多数在籍中です。知識と経験を豊富に持つキャリアコンサルタントに相談すれば、きっと早期の悩み解決につながるでしょう。 部下の悩みを乗り越えて、自分らしく仕事しよう 仕事における人間関係の問題は簡単ではなく、その相手が部下となれば悩みの深刻度は一層増します。 しかし「部下は上司の鏡」といわれており、あなたが変わればきっと部下にも変化が見られ、今抱えている悩みから抜け出せるはずです。 普段から悩みを防ぐ工夫をしつつ、もし悩んだ際には原因の把握、そこから適切なアプローチをしてみてください。

「仕事が辛い」は甘えじゃない!悩みの原因と解決方法

仕事をしていれば誰でも一度は「辛い」「もう働きたくない」と思ったことがあるのではないでしょうか。同時に「こんな感情は甘えだ」と感じて、自分を責めてしまう人も多いかもしれません。 しかし仕事が辛いという感情は甘えではなく、悩みを抱えている心のサイン。サインに気づいたら仕事が辛いと感じる原因を探り、悩み解決に向けて行動することが大切です。 この記事では、仕事が辛いと感じる主な原因や辛い状況から抜け出すための対処法、悩んでいるときにやってはいけないNG行動を解説します。 仕事が辛いという悩みは甘えじゃない 仕事が辛いと感じると「こんな感情を抱く自分は考えが甘いのではないか」と不安になり、さらに落ち込む人もいるでしょう。しかし日々仕事をこなすなかで体調や気持ちに波が生じるのは当然であり、働いていれば時には「辛い」「苦しい」「しんどい」といったネガティブな感情を抱くこともあります。 また、辛いと感じる物事や感じる度合いには個人差があり「他の人が辛くないから自分も辛くない」とは限りません。 仕事が辛いという気持ちは働く人の多くが抱く感情であり、さらに物事をどう感じるかは人それぞれなので「自分は甘いんだ」「精神的に未熟なんだ」と思う必要はないのです。 辛いと感じるのは甘えだと捉えると、自分を責めたり心のSOSサインを見逃したりして、悩みがより大きくなることもあります。仕事が辛いと悩んだときは、甘えだと自分に追い打ちをかけるのではなく、どうすれば辛くなくなるかを考えることが大切です。 仕事が辛いと悩むのはどんなとき? 仕事が辛いのは甘えではないとわかったところで、辛いと感じる原因を探っていきましょう。原因がわかれば効果的なアプローチ方法も見つかりやすくなり、悩み解決に近づけるはずです。 ここからは、仕事が辛いと悩む原因になりやすい、5つの瞬間を紹介します。 職場の人間関係が悪いとき 職場の人とはほとんど毎日顔を合わせ、どちらかが異動・退職しない限りは関係が切れません。だからこそ、一緒に働く人と良い人間関係が築けないと、仕事そのものまで辛く感じることがあります。 パワハラ・セクハラ・いじめはもちろん、小さな嫌がらせや悪口などが横行している職場では、働き続けることを辛いと感じるでしょう。他にも、指示がコロコロ変わる上司、仕事をサボってばかりの同僚のような「トラブルメーカー」と一緒に働く場合も、小さなストレスが積み重なって大きな悩みへと発展しやすいです。 なお、職場の人間関係が悪いとチームワークがうまく機能しないため、仕事の効率も下がってしまう傾向にあります。 仕事ができないとき 大きな失敗をしてしまう、同じミスを繰り返す、成果が出ない…このように、「自分は人より仕事ができない」と感じたときも仕事が辛いと感じて悩んでしまうでしょう。 とはいえ、失敗したときや成果が出ない期間も経験値は蓄積されており、経験から学びを得ればいずれ立派なスキルになります。 しかし、やはり仕事では結果を出すことも求められるため、思うように仕事ができないと労働そのものを「辛い」「しんどい」と感じやすいです。また、仕事がスムーズに進まないと周囲に迷惑をかけてしまうこともあり、そこから自信をなくして悩みにつながる場合も。 「もう失敗できない」「今度こそちゃんとしないと」と自分で自分にプレッシャーをかけてしまうことも多く、その重圧で仕事を辛いと感じるケースもあります。 業務内容ややり方に問題があるとき 一人でこなすのが難しい大量の業務を任せられる、タイトすぎるスケジュールを組まれる、現実的ではないノルマを課せられるなど、業務内容・やり方に問題があるときも仕事を辛いと感じます。 また、やることが多いと脳がキャパオーバーを起こして、判断能力も鈍りがち。本来であればしないようなミスをしてしまったり、「仕事をうまく遂行できないのは自分の能力不足だ」と事実は異なるのに自分を責めたりして、負のループに陥るケースも少なくありません。 業務内容ややり方に問題があると長時間労働も起こりやすく、心だけでなく体の疲労にもつながることから深刻な悩みに発展しやすいです。 仕事にやりがいを感じないとき 仕事にやりがいを感じないと、「自分は何のために働いているんだろう」という漠然とした疑問を抱きやすくなります。労働に意義を見出せないため、仕事を辛いと感じることが増え、「会社に行きたくない」「働きたくない」という悩みへとつながっていくでしょう。 しかし仕事にやりがいを感じないときは、社風が合わない、思っていた仕事と違った、適性がないなど、別の部分に根本的原因が隠れていることも少なくありません。 そのため、仕事にやりがいがなく辛いと思ったときは、なぜやりがいを感じられないのか、なぜ辛いと感じるのかなど、自分の心とじっくり向き合ってみることが大切です。 会社から評価されていないと感じたとき 自分なりに頑張っているつもりでも、会社からあまり評価されていないと感じれば、働くモチベーションを失って仕事を辛いと感じやすくなります。 特に、年功序列で評価する企業で働くと、成果を出しても勤務歴を重ねなければ評価されず悩みに発展するでしょう。職場を選ぶ際は企業の評価制度にも目を向け、自分の考え方と合致する企業を選ばなくてはいけません。 ただし、どれだけ頑張ったとしても会社から求められることをしなくては、努力は評価されないので要注意。会社から正当に評価されず辛いときは、頑張りの方向性がずれていないかを一度立ち止まって考えてみることも重要です。 仕事が辛い…悩みの解決方法 ここでは、仕事が辛いと悩んだときに実践してほしい、具体的な対処法を解説します。解決方法の選択肢は複数あるため、悩みの原因や状況に応じて自分に合う方法を選んでください。 上司や周囲の人を頼る 悩みを誰かに打ち明けると、気持ちが軽くなり解決のヒントが見つかることがあります。上司や周囲の人を頼りにして、まずは話を聞いてもらいましょう。 思っていることを口に出すだけで感情が整理されますし、他者の視点を得ることで新たな気づきが得られる場合も多いです。また、職場内の人に相談した場合は、その後の仕事をサポートしてもらえる可能性もあります。 信頼できる人であれば職場外の人でも問題ないので、一人きりで悩みを抱えないことが大切です。 専門部署や窓口に相談する パワハラやセクハラ、いじめがある、労働基準法に反した就業規則があるといった場合は、人事部やコンプライアンス担当部門、公的な相談窓口などに相談しましょう。一人で立ち向かうよりも、専門知識を持っていたり仲介役を担ってくれたりする第三者に間に入ってもらったほうが、早く問題解決に辿り着けます。 ただし、職場の実情を知らない第三者に状況を正しく理解してもらうには、証拠や具体的な事例を提示しなくてはいけません。「いつ、どこで、どんな状況だったか」を明確に伝えられるように準備してから相談してください。 プライベートを充実させる 中には、仕事が辛いという悩みが大きすぎて、仕事終わりや休日などの勤務時間外までつい仕事のことを考えてしまうという人もいるのではないでしょうか。 しかし、プライベートまで仕事のことを考えていては心が休まらず、さらに辛い感情が膨らみやすくなります。仕事が辛いと悩んでいるときこそ、趣味を満喫したり家族・友人と楽しい時間を過ごしたりして、プライベートを充実させることが大切です。 仕事で辛いと感じることがあっても、仕事終わりや休日に思いきり気分転換できれば、大きな悩みに発展しにくくなります。また、プライベートの予定が詰まっていると「予定を楽しみに仕事を頑張ろう!」と思えるため、仕事のモチベーションも維持しやすいです。 小さい目標を設定して達成感を得る 仕事が辛いと悩んでいるときは、自分に自信をなくして自己肯定感も下がりがちです。そのため、自分にできることに目を向けて、小さな達成感から自信を取り戻すことも重要となります。 特に、仕事ができないと悩んでいるときややりがいを見失っているときは、小さな目標を立ててちょっとした達成感や楽しさを得るのが効果的。たとえばいつもやってる仕事でも、「いつもより1分でも早く終わらせよう」「いつもよりもきれいに仕上げよう」などと目標設定し、目標が達成できたら自分を褒めてあげましょう。 こうすることで、失いかけていた自信も復活し、モチベーションが向上しやすくなります。また、小さな努力を継続していれば大きな結果がついてくることもあり、好循環が生まれやすいです。 キャリアコンサルティングを受ける 辛いときは周囲の人や専門部署に相談するのがいいとお伝えしましたが、身近な人にはなかなか相談しづらかったり、窓口に行って問題が大きくなるのを避けたかったりする場合もあるでしょう。 そんなときは、キャリアコンサルティングを受けるという選択肢もあります。 「キャリアコンサルティングだと、キャリアの相談しかできないのでは?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。キャリア・コンサルティング・ラボでは、キャリアのことはもちろん、辛いと感じていること、誰にも話せないモヤモヤなど、仕事にまつわるあらゆる悩みを相談できます。専門知識を持ったキャリアコンサルタントのアドバイスは的確で、悩みの早期解決につながるはずです。 転職活動をしてみる 自分と合わない会社で働いている場合、どんな対処法を試しても辛さが解消されないことがあります。「自分なりに工夫してみたけど、仕事の辛さがなくならない」という場合は、思い切って転職を検討するのもありでしょう。 どんな企業があるのか少し調べてみるだけでも、自分が勤める会社との違いを知れて視野が広がります。 ただし、職場を離れるのも一つの手ではあるものの、今の仕事が辛いからと勢いで転職するのは避けてください。仕事が辛いと思うことは誰しもにあり「辛いから転職!」を当たり前にすると辞め癖がついてしまう可能性があります。 仕事が辛いと悩んだときのNG行動 仕事が辛いという悩みが大きくなると、冷静さを欠いてつい取ってはいけない言動に出てしまうことがあります。ここからは、注意してほしいNG行動をチェックしていきましょう。 悩みを一人で抱える 今は専門の公的窓口やキャリアコンサルタントなど、相談相手の選択肢も広がっています。仕事が辛いという悩みは一人で抱えるのではなく、誰かに相談しましょう。一人きりで思い悩むと、ネガティブな感情がどんどん大きくなって、心身ともに疲弊するリスクが高くなります。 また、一人で考えているとどうしても視野が狭くなることから考え方も極端になり「辞める」「辞めない」の二択しかないと勘違いして突発的な行動に出てしまう場合も。 誰かに話を聞いてもらうだけでも心の負担は軽くなりやすいので、辛い気持ちを一人で抱えないでくださいね。 無断欠勤 仕事が辛いと悩んでいると、「会社に行きたくない」と思うこともあるでしょう。 しかし、どうしても行きたくないからと、会社に連絡を入れず休んでしまうのはNG!無断欠勤すると次の日から会社に行きにくくなり、そのまま辞めざるを得なくなる場合が多いです。また、何とか次の日に復帰できたとしても、職場や取引先からの信用を落としてしまいます。 仕事が辛すぎて会社に行くのが難しいなら、せめて会社に休むと連絡を入れましょう。 なお、行きたくないと思う頻度が高いなら、長期の有給休暇を取ってリフレッシュする、転職を検討するなどしてみてもいいかもしれません。 他人と自分を比較する 「同僚は楽しく働いているのに自分は辛い」「あの人はできるのに自分はできない」「同年代の人よりも自分のほうが給料が低い」 このように、他人と自分を比べても良いことは一つもありません。 それどころか、誰かと自分を比べることでさらなる自信喪失やモチベーション低下につながり、仕事の辛さが倍増しやすいです。 悩みを抱えると「他の人はどうなんだろう?」と、つい他人のことが気になるかもしれません。しかし、悩みから抜け出すためには自分の価値観を明確に持ち、人と比較しないことがカギとなります。 仕事が辛いと感じる原因を探って、悩みから抜け出そう 働いていれば仕事が辛いと感じる日もあり、それは甘えではありません。しかし辛いと感じる日が何日も続くなら、それは「解決するべき悩み」を抱えている証拠といえます。 仕事が辛いと感じる原因を丁寧に深掘りし、ベストな解決策を探してみましょう。今の自分にできることに精一杯取り組めば、しんどい現状から必ず抜け出せるはずです。

女性が抱えやすい働き方の悩みとは?仕事選びで後悔しないポイント

女性の社会進出が進んだ現代では、バリバリ仕事を頑張る女性や、結婚・出産後に仕事復帰する女性が増えました。 しかし、働く女性が増加したことにより「女性の働き方」に関する悩みも急増。 「自分に合う働き方がわからない」「育児と両立できる働き方ってあるの?」など、現在進行形で働き方に悩んでいる女性も多いのではないでしょうか。 この記事では、女性が抱えやすい働き方の悩みや、働き方選びで後悔しないコツを紹介します。 女性が働き方に悩む原因 どんなことが原因で、女性は働き方に悩むのでしょうか?まずは、女性の働き方において悩みの種になりやすい要素を理解しましょう。 人間関係 職場の人間関係に悩むのは男性も同じですが、女性のほうが人間関係の悩みに深刻になりやすいです。女性は男性よりも協調性を重要視する傾向があり、一緒に働く人と良い関係が築けないとひどく落ち込んだり悩んだりします。 しかし今は、テレワークやフレックスタイム制、個人事業主など、人間関係と距離を取りながら働くことも不可能ではありません。 人間関係に悩んだら、それをきっかけに働き方を見直して、今とは異なる働き方にシフトするのもありでしょう。 キャリア 女性には結婚や出産、介護など、なかなか予測が難しいライフイベントがたくさんあります。そのため自分のキャリアプランを明確に描けず、働き方に悩んでしまう女性が多いです。 また、男性に比べると収入が低くなりやすい、昇進のチャンスが少ないなど、日本の労働環境にはまだまだ働く女性に不利な部分があります。 着実にキャリア形成していきたいと思っても、安定した収入やキャリアアップが見えにくいことから「今の働き方を続けて本当に大丈夫なのか」と不安を感じ、そこから働き方の悩みにつながるのです。 ワークライフバランス 「家事育児は女性の役割」という考え方は、薄れつつある風潮にはなっていますが、現実にはまだ残っており、女性が家庭や育児と仕事を両立させるのは簡単なことではありません。家事育児のためにやむなく正社員のキャリアを諦めたり、仕事をセーブしたりするケースも珍しくなく、ワークライフバランスは女性が働き方に悩む大きな原因となっています。 また、一見うまくワークライフバランスが取れているように見えても、本人は「仕事も家庭も中途半端になっているのでは」とジレンマを抱えているケースも多いです。 働き方の種類 かつては「正社員」または「アルバイト・パート」くらいしか働き方の種類がありませんでしたが、今はさまざまな働き方や制度が生まれ、選択肢が一気に増えました。一人ひとりのライフスタイルや考え方に合わせた働き方が叶いやすくなり、「働きたいのに働けない」という女性の減少にもつながっています。 しかし一方で、選択肢が増えたからこそ「自分にはどんな働き方が合うのか」と悩んでしまう女性も増えました。各働き方の特徴を理解するだけでも時間がかかり、悩みが長期化しやすいのも懸念点といえます。 女性に人気の働き方とは? 女性と一口にいっても、仕事に求めるものや生活スタイルに応じて、合う働き方は異なります。 ここからは、女性から支持の高い働き方をご紹介。さまざまな働き方を知ることで「こんな選択肢もありかも」と、視野が広がるはずです。 正社員として働く 正社員は、しっかり稼ぎたい女性やキャリアアップを目指す女性、安定志向の女性に人気の働き方です。裁量の大きい仕事を任されやすいのでプレッシャーを感じることもあるかもしれませんが、そのぶんやりがいや達成感も大きくなります。 他の働き方に比べて時間の融通が利きにくいのがネックですが、今は「女性が長く働ける環境」に力を入れる企業が増加傾向にあります。従業員のライフイベントに理解のある企業で働けば、家事や育児と正社員の仕事を両立できるはずです。 多様な制度を利用して働く 働く女性にとってマイナス要素となりやすいのが「時間」と「場所」です。時間・場所に縛りがあると私生活と仕事を両立しにくく、キャリアを諦めざるを得ない場合もあります。 しかし働き方の多様化により、今は時短勤務やフレックスタイム制、テレワークといった制度・取り組みを導入する企業が多いです。 このような制度を利用すれば、育児や介護といったライフイベントと仕事を両立しやすくなり、ワークライフバランスが保てるでしょう。 非正規雇用で働く パートタイム・派遣社員・契約社員といった非正規雇用は、家庭を優先したい女性から特に支持されている働き方です。非正規雇用は働く日や時間の融通が利きやすく、プライベートを最優先にしながら働けます。 また、ダブルワークでしっかり稼ぐ、空いた日に1日だけ超短期で働くなど、自分の希望に合わせて柔軟に働き方を変えられる点も魅力です。 「未経験OK」「年齢制限なし」という条件での募集も多く、仕事にブランクがある主婦でも挑戦しやすいでしょう。 個人事業主として働く 自分のスキルや経験を活かして、個人事業主という働き方を選ぶ女性も増えてきました。 案件の獲得から税金の支払いまで全て自分一人で行わなくてはいけませんが、仕事量を自分で調節できるのが個人事業主の強み。労働時間や収入をコントロールしやすく、ライフイベントに合わせて働き方を大きく変えられるので、無理なく長期的に働けるでしょう。 また、働く場所も問わないので、自宅で育児や介護をしながら仕事をすることも可能です。 女性が働き方を選ぶうえで重視したい基準 女性が働き方を考える際、いくつか「重視してほしい基準」があります。自分に合った働き方を見つける際にも役立つので、以下の点に注目してみましょう。 やりがい 条件面を考慮することは大切ですが、「希望条件を満たしているから」という理由だけで働き方を選ぶと、途中でモチベーションが尽きてしまう可能性が高いです。選択した働き方を長く続けるためには、「やりがい」を見出すことが欠かせません。 やりがいがあれば、私生活と仕事の両立が大変でも気持ちが折れにくく、仕事が長続きしやすくなります。 やりがいは「やっていて楽しいと思えるか」「興味・関心のある分野か」「ある程度自分のアイデアを活かして働けるか」などに注目すると、見極めやすくなるはずです。 プライベートやライフイベント 仕事だけが人生ではないため、家族や友達、趣味といったプライベートの時間をきちんと確保できるかも、働き方を選ぶうえで重視しないといけません。働き方を選ぶ際は、企業の考え方や福利厚生から、従業員のプライベートを大切にしてくれるかを判断しましょう。 また、従業員のライフイベントに理解がある企業かという点も要チェックです。企業に理解があれば大きなライフイベントに直面しても、無理なく働き続けられる取り組みや工夫をしてもらえる可能性があります。 育休産休の取得率、女性従業員の平均年齢などを確認し、安定的に働けるかを考えてみましょう。 賃金や評価 男女平等が当たり前になったとはいえ、昇給や昇進において、意識レベルで男女格差が残っている企業があることも残念ながら事実です。「男女格差はあるものだから」「女性だから仕方ない」と自ら言い聞かせることで、自分に合わない働き方を選択してしまう危険性もゼロではありません。 近年は、成果に応じて性別関係なく正当に評価する企業が増えつつあります。また、男女ともにワークライフバランスが保てるよう職場環境を整備している企業も多いです。 働き方を選ぶ際は、企業の賃金や評価制度にも注目して「女性が働きやすい環境か」を判断してください。 選択肢の豊富さ ライフスタイルや考え方は年々変化するもので、今選択した働き方が将来的にもずっと合うとは限りません。特に女性は、結婚・出産でライフスタイルが大きく変わりやすく「10年後の自分に合う働き方」を予想することすら困難です。 そのため「働き方の選択肢が豊富」という点も、働き方を選ぶ際にぜひ意識したいポイント。 テレワークや時短勤務、週休3日制といった制度・取り組みを自分で自由に選択できれば、状況に合わせた働き方が可能となり、長期的なキャリア形成ができるでしょう。 女性の働き方選びで後悔しないコツ 女性が働き方を選ぶ際に重視すべきポイントをお伝えしましたが、ここからは自分に合う働き方を選ぶ具体的な方法を紹介します。後悔しない働き方をするために、以下のことを実践してみてください。 勇気を出して行動する 「今とは違う働き方がしたい!」と思いつつも不安や面倒くささに負けて、今の働き方を続けてしまう女性は少なくありません。 しかし、合わない働き方を続ければ仕事のモチベーションが下がりやすいうえ、そのまま年齢を重ねて働き方の選択肢が狭まってしまう恐れがあります。ゆくゆく後悔したくないなら、今の働き方に悩みや疑問を持った時点で、勇気を出して行動しましょう。 行動するといっても、いきなり転職のような大きなアクションを起こすのではありません。どんな働き方がしたいか条件を考えたり、働き方や企業の情報を集めたりすることも立派な行動の一つです。 小さなアクションを積み重ねることで大きな決断もしやすくなり、働き方を変えることへの不安も和らぎます。 悩み・キャリアプランを明確にする これまでの働き方を振り返り、「自分が負担に感じやすいこと」「悩みの種になりやすいもの」を明確にしましょう。嫌だ、辛いと感じるものを把握しておかなくては、また同じような働き方を選択してしまう可能性があるためです。 なお、悩みが把握できたら理想のキャリアプランについても考えてみてください。 今抱えている悩みから解放されることや、理想の働き方をすることはあくまで通過点であり、「理想の働き方ができたらどうなりたいか」を明確にするのが最終的なゴールです。 キャリアプランがはっきり描ければ、そこから逆算して「今やるべきこと」も見えてきます。 情報収集は徹底的に 家事育児をしている女性でも働きやすいよう、今はさまざまな働き方が登場しています。後悔しないためには、事前に一つ一つの働き方をよく調べることが大切です。 たとえば、最初はAという働き方が合っていると思っても、調べるうちにBの働き方のほうが理想に近いと発見するケースは少なくありません。 あらゆる可能性を探ることにもつながるため、情報収集は徹底的に行いましょう。 条件に優先順位をつける 自分に合った働き方を考えると、同時に「自分の理想を実現するための条件」も見えてきます。 条件は、働き方や企業を選ぶ際の基準となるため、明確にしておいて損はないでしょう。しかし、自分の理想が全て叶う好条件の企業はなかなか現れません。 大量の条件を挙げたり、過剰に条件にこだわったりすれば、適合する働き方がゼロになり悩みから抜け出しにくくなるため注意してください。 条件にこだわりすぎないようにするコツは、優先順位をつけることです。「絶対に譲れない」「あると嬉しい」「なくてもいい」と3つくらい指標を決めておけば、働き方に迷ったときも軸がブレにくくなります。 キャリアコンサルティングを受ける ここまで働き方を選ぶ具体的な方法を紹介してきました。しかし中には「一人で考えてもよくわからない」「忙しくてうまく情報収集できない」という女性もいるでしょう。 このような女性は、キャリアコンサルティングを受けるのがおすすめです。 プロのキャリアコンサルタントに相談すれば、抱えているモヤモヤを吐き出せて悩みが明確になるだけでなく、経験やデータに基づいた正確な情報を提供してもらえます。 具体的かつ大きな悩みを抱えている女性はもちろん、漠然と働き方に悩む女性にとっても、問題解決のヒントが見つかるはずです。 多様化する女性の働き方、自分の理想を見つけよう 人間関係やキャリア、ワークライフバランスなど、働く女性の悩みは尽きません。現状に悩みや違和感を持ったら、今とは違う働き方にも目を向けてみてください。 女性の働き方は時代と共に大きく変わり、今はさまざまな選択肢の中から自分の価値観に合うものを自由に選べるようになりました。 じっくり悩みと向き合い、理想の働き方について考えれば、自分に合うキャリアが見つかり悩みから抜け出せるはずです。

仕事の悩みがある人必見!プロに相談できるサービス【無料あり】

人間関係や仕事内容、お金のこと、将来について…。仕事をしていると、このようなあらゆる悩みに直面します。そんなとき、あなたは誰かに相談しているでしょうか? 「心配をかけると悪いから」「誰に相談していいかわからないから」という理由で、仕事の悩みを誰にも相談できないという人は少なくありません。 しかし、仕事の悩みを一人で抱えることには、多くのリスクがあります。 この記事では、仕事の悩み相談におすすめの相手や、相談に乗ってくれるプロのサービスを解説。適切な相手に相談してアドバイスが得られれば、悩み解決の糸口がきっと見つかるはずです。 悩む原因は?よくある仕事の相談内容 誰かに相談することを踏まえて、まずは自分の悩みの原因を整理しておきましょう。仕事の悩み相談でよくある原因を紹介するので、自分に当てはまる項目はないかチェックしてみてください。 人間関係がうまくいかない 仕事は「どんな仕事をするか」も大切ですが、「誰と一緒に働くか」も大切ですよね。職場の人全員と友人のように親しくなる必要はないものの、お互い相手に配慮し気持ちよく働けるよう工夫しなければ、悩む原因となります。 また、職場の人間関係がうまく構築できないと、頼るべきシーンで頼れず一人で業務を抱えすぎてしまったり、確認や相談ができずに失敗したりすることにもつながるでしょう。 人間関係の悩みは、パワハラやいじめなど、攻撃性が高く早急に対処したほうがいい場合も少なくありません。誰にも相談せず悩みを一人で抱えると、相手からの攻撃がどんどんエスカレートする恐れがあります。 給与が低い 「長く勤めても給与が上がらない」「昇進したのに手当が出なかった」 相談窓口には、このようなお金にまつわる悩みも多数寄せられています。給与は生活に直接的な影響を与える重要な要素だからこそ、悩みも深刻になりやすいです。最初のうちは「仕事を頑張ればいつか」と前向きな気持ちを維持できるかもしれませんが、給与が上がらない期間が長引けば希望も打ち砕かれ、大きな悩みになるでしょう。 また、思うように給与が上がらないということは「正当に評価してもらえていない」と感じる原因にもなり、仕事のモチベーション低下を招く可能性があります。 労働環境が悪い 休日出勤や残業が多い、パワハラ・セクハラが横行している、トップダウン方式が過剰で上司が意見を聞いてくれないといった労働環境の悪さも、「ずっとこの職場で働き続けるべきか」という悩みを生むでしょう。 ブラック企業は淘汰されつつありますが、グレーな企業運営で労働環境を改善しようとしない企業もまだまだ現存しています。また、労働環境の悪さに耐えて働き続けると、心身に不調をきたして新たな悩みにもつながりやすいです。 労働環境の悩みは、しかるべき機関・窓口に相談することで指導してもらえるケースもあります。「職場の人も我慢しているから」「これくらい堪えないと」と思わず、勇気を出して相談することが大切です。 やる気が出ない、やりがいがない 仕事はほとんど毎日繰り返し行うものなので、常にやる気全開!というわけにはいきません。長い社会人生活の中では、「今日は何だかやる気が出ない」と感じる日だってあるでしょう。 しかし、やる気が出ない状態が長く続くと、日々に虚しさを感じるようになったり仕事でのミスが増えたりして、深刻な悩みになることがあります。特に、ある程度仕事で経験を積んだ30代以降に多い悩みで、やる気が出ないからこそどんな仕事をしていてもやりがいを感じられず、毎日が無味乾燥に思えてしまうのです。 やる気が出ない、やりがいを感じないという悩みは、同じ会社の人には相談しづらく、一人でぐるぐると考えて「自分の気合いが足りないんだ」と自分で自分を責めてしまいがち。 ですが、悩みの根底にはモチベーション低下を引き起こした別の原因があることも珍しくないので、多角的に考えることが求められます。 会社や自分の将来が不安 会社や自分の将来についての悩みは、30~50代の働く人に多いです。30代以降は結婚・子育て・親の介護などライフイベントが起こりやすいため、未来のことを考えて不安になったり、一度立ち止まってキャリアを見つめ直したりする人が増えるのでしょう。 「自分が定年を迎えるまで、会社が存続しているか心配」「今のままで自分が思い描くキャリアプランは実現できるのか」 このように考え、キャリアチェンジすべきか否かで悩む人が少なくありません。 また、未来について考えるのは悪いことではないものの誰にも正確には予想できないため、明確な答えが出しにくく悩みが長期化する傾向にあります。 仕事の悩みを相談しないと起こること 仕事の悩みはなかなか相談しにくく、つい一人で抱え込んでしまうケースも少なくありません。 しかし、仕事の悩みを相談しないことには、主に3つのリスクが伴います。相談しないままだとどのようなことが起こりやすくなるのか、把握しておきましょう。 悩みが長期化する 自分一人だけで悩みを抱えると、どうしても視野が狭くなりがちです。そうすると何度も同じことを考えて悩む時間が延びてしまい、結果的に解決するまでに時間がかかります。 また、悩みが長期化すると判断能力が落ちやすくなるので、よく考えずに決断や行動して後悔することも。 しんどい時間の短縮、後悔しない選択をするためにも、悩みはできるだけ初期段階で誰かに相談するのがおすすめです。 ストレスが心身に影響を与える 悩んでいる間はずっとモヤモヤした気持ちを抱えて、ストレスを感じている状態が続きます。誰にも気持ちを吐き出せないとストレスはさらに膨らみ、心身に悪影響を与える危険性があるため注意しましょう。 数日休めば回復するような軽度のものならまだしも、取り返しのつかないような病気を招くこともあるため、ストレスは侮れません。特に仕事の悩みは暮らしや人生を大きく左右するため深刻になりやすく、ストレスも大きいです。 仕事のミスが増える 誰にも相談せず一人で悩んでいると、意識が悩みに引っ張られやすく集中力が下がり、仕事のミスが増える傾向にあります。明らかにミスが増えたりトラブルが重なったりすれば、自信喪失や自己嫌悪も起こりやすくなり、新たな悩みを抱える可能性もゼロではありません。 このように、仕事の悩みを誰にも相談しないことには悪循環を生むリスクがあるため、できるだけ第三者に相談して早期解決を目指しましょう。 仕事の悩みを相談すべき相手 仕事の悩みはシリアスな話題だからこそ、相談相手をよく選ぶ必要があります。ここからは、仕事の悩みを相談するのにおすすめの相手を解説していきましょう。 家族や友人 信頼できる家族や友人には本音を話しやすく、共感してもらうことで心の支えにもなります。元からあなたのことを知っている相手だからこそ、言葉にできない思いも汲み取ってもらえるかもしれません。 また、既に信頼関係が完成している間柄なので、忖度なくズバッとアドバイスしてくれる可能性が高いところも頼りになるでしょう。 「職場のことを何も知らない家族や友人には相談しにくい」と思う人もいるかもしれませんが、職場に全く関係がない第三者の意見を聞くことで客観的視点が得られる場合も多いです。 職場の人 職場の相談窓口や上司、同僚などに仕事の悩みを相談するのもありでしょう。同じ労働環境で働いているからこそ、職場の人はあなたの状況や悩みを理解してくれやすいです。 ただし相談する相手を間違えると、真剣に向き合ってもらえなかったり思わぬ噂を立てられたりして、余計に悩みが増える可能性があります。 職場の人に相談する場合は相手を見極めて、本当に信頼できるかをよく考えてください。 SNS ネットやSNSで相談すれば、多くの人からの意見を一斉に集めることができます。「身近な人に相談すると心配をかけそう」という人でも、お互いに顔が見えないネットでなら相談しやすいと感じるのではないでしょうか。 しかし、ネットやSNSを使って仕事の悩みを相談する際は、プライバシーに十分注意しなくてはいけません。この他、正確性に欠ける情報を提供する人がいる可能性もあるため、全てのアドバイスを鵜呑みにするのは厳禁です。 相談窓口やサービス 公的な相談窓口や転職エージェント、キャリアコンサルタントといった仕事の悩みのプロも、頼りになる相談相手です。専門知識を持つ相手ならアドバイスも的確で、悩みの早期解決に期待できるでしょう。 また、カウンセラーやコンサルタントには守秘義務があるので、人に言いにくいことや知られたくないことも気兼ねなく相談できます。 仕事の悩みを相談できる窓口やサービス ここからは、仕事の悩みをプロに相談できる窓口やサービスを紹介します。無料で相談できるサービスもあるので、ぜひ活用してみてくださいね。 総合労働相談コーナー 総合労働相談コーナーは、全国の労働基準監督署内に設置されている相談専用窓口です。予約不要かつ無料で個別相談に乗ってもらえ、出向くのが一般的ではあるものの電話でも相談できます。 労働基準関係法令に関する問題解決に向けた窓口であり、労働条件に悩む人におすすめ。 パワハラやいじめといった人間関係の悩みはもちろん、不当な賃金の引き下げや解雇、長時間労働など、働く上で起こる幅広い悩みを相談可能です。 また、こちらが適切に訴えかけても会社側が何もしてくれない場合は、指導・あっせんを行うケースもあります。 働く人の「こころの耳電話相談」 働く人の「こころの耳電話相談」は、専門のカウンセラーに電話で相談できるサービスです。「働く人の~」とついていますが、働く人の家族や人事労務担当者からの相談にも対応してもらえます。また、話すのが苦手な人や電話する時間がない人のため、メールやLINEでも相談可能です。 相談できる内容は主にメンタルの不調やストレス、過重労働による健康障害についてで、仕事のプレッシャーや人間関係に悩む人に適しているといえるでしょう。 キャリア形成・リスキリング支援センター キャリア形成・リスキリング支援センターは、厚生労働省が運営する、無料のキャリア形成支援施設です。各都道府県に拠点を構え、キャリアやスキルアップに関する悩み相談に乗ってもらえます。 スキルアップ目的の職業訓練を支援してもらえるケースもあり、キャリアの悩みを抱える人や、ライフワークバランスについてアドバイスを得たい人におすすめです。 ただし、キャリアコンサルティングを受けるには公式サイトから事前予約に申し込み、日程調整する必要があります。いきなり施設を訪れても相談には乗ってもらえないため注意しましょう。 キャリア・コンサルティング・ラボ キャリア・コンサルティング・ラボは、働き方や人間関係、職場環境、転職などについて相談できる、コンサルティングサービスです。 仕事に関するあらゆる悩みに対応しているため「悩みが複数ある」「どこに相談すればいいかわからない」という人にもおすすめ。また、相談者と一緒に悩みの原因を探し解決を目指すことを目的としているので「モヤモヤした思いや漠然とした不安がある」という人でも相談しやすいでしょう。 全国どこからでもオンラインで相談できるので、自分の都合に合わせやすい点も魅力といえます。 就職だれでも相談 就職だれでも相談は、就職・転職活動にまつわる悩みを相談できるサービスです。専門のアドバイザーが電話、LINE、オンラインにて、仕事の選び方や履歴書の書き方、面接対策などを行ってくれます。 また、キャリア相談にも対応しているので、働き方に関する悩みや疑問がある人にもおすすめ。 匿名で利用できるのもポイントで、自分のプライバシーを守りつつ相談したいと考えている人にぴったりです。 仕事の悩みは誰かに相談して、早期解決を目指そう 仕事の悩みからいち早く抜け出して自分らしく働くためには、誰かに相談することが大切です。 悩みは相談を遅らせれば遅らせるほど深刻になりやすいので、早い段階で打ち明けるのがベスト。 誰に話していいのかわからないときや、身近な人に言いにくいとき、専門的なアドバイスが欲しいときは、プロに相談するという手もあります。 あなたの悩みに耳を傾け、気持ちに寄り添ってくれる人は必ずいるので、一人で悩みを抱えずに勇気を出して相談してみましょう。

働き方や仕事の相談をするのが苦手…原因&克服方法を解説

選択肢が豊富で明確な正解がないからこそ、働き方の悩みは大きくなりがち。仕事をしていると、働き方に対して悩みや不安を抱き「誰かに相談したい」と思うこともありますよね。 しかしそんなとき、つい「相手の迷惑になるのでは」「どうせ何も変わらない」と考えて、悩みを相談できない人もいるのではないでしょうか。 本記事では、働き方や仕事の相談をするのが苦手な人に向けて、原因、克服方法、うまく相談するコツを解説します。 働き方の悩みを相談できない原因 なぜ、働き方や仕事の悩みを人に相談できないのでしょうか?まずは「相談できない」「相談するのが苦手」という人が抱えやすい原因を解説します。 人に気を使いすぎる性格 優しくて、人に気を使いすぎてしまう性格の人ほど、相談できずに一人で悩みを抱えやすいです。このような人は悩みがあっても「相談すると心配をかけるのでは」と遠慮したり「今は忙しそうだから相談しないでおこう」と相手に配慮したりします。 自分よりも相手を尊重し、他人に迷惑をかけたくないという気持ちが強いため、悩みや迷い、トラブルに直面しても一人で乗り切ろうとするのでしょう。 しかし、気配り上手で自立心が強いからこそ「自分で何とかしないと」と自分で自分にプレッシャーをかけてしまい、一度悩むとそこからなかなか脱出できません。 プライドが高い プライドが高い人は「人からどう見られるのか」を強く意識して、本当の自分以上に自分を良く見せようとすることがあります。 このような人にとって、相談して悩んでいる姿を人に見せることは自分の弱さを人に見せることと同じであり、プライドが邪魔をして人に相談できないのです。 また、プライドが高い人は自分のプライドを傷つけられることを極端に怖がり、臆病な一面があります。「話を聞いてほしいと言って断られたらどうしよう」「相談に共感してもらえなかったらどうしよう」と考えてしまい、相談する勇気を持てません。 思考が閉鎖的 働き方について悩んだとき、誰にも会いたくない気分になったり、人から放っておかれたいと強く思ったりする人は、閉鎖的な思考の持ち主かもしれません。 考え方が閉鎖的な人は、悩めば悩むほど自分の殻に閉じこもり、人に相談しようという発想すら抱かない傾向があります。また、自分とは異なる考え方や別角度からの見方を受け入れられず、自分の考えに固執して頑なになってしまうのも、閉鎖的な思考を持つ人の特徴です。 しかし、思考が閉鎖的だと客観的視点が得られず極端な考え方に陥りやすいため、悩みがさらに長期化するリスクがあります。 過去の相談経験にトラウマがある 相談は、持ちかける相手やタイミングを間違えるとちゃんと話を聞いてもらえなかったり、見当違いなお説教をされたりすることがあります。 そして、このような相談失敗の経験がトラウマになって、働き方や仕事について相談できなくなってしまう人も多いです。 「人に相談する」という行為は決して簡単ではなく、勇気が必要なもの。せっかく勇気を出して相談したのに誠実に向き合ってもらえないと「相談には何の効果もない」「相談しても無駄」だと感じて、相談することの大切さを見失ってしまうでしょう。 働き方の悩みを相談する効果 働き方や仕事の相談をするのが苦手な人は「相談しても意味がない」という考えを持っていることが多いです。 しかし、悩みを誰かに相談することには、さまざまな良い効果があります。ここからは、働き方の悩みを人に相談する効果・メリットを紹介しましょう。 気持ちが軽くなる 悩んでいる期間は、不安や不満、迷いが心に負荷をかけ、ストレスになっています。そんなとき、相談を通じて自分の胸の内を誰かに話すと、心の中にあるモヤモヤを排出できるのでストレス軽減になり気持ちが軽くなるでしょう。 また、相談すると相手から「わかるよ」「それはつらいね」など、共感が得られることもあります。他人に共感してもらえると「自分は一人ではないんだ」と思えて孤独感が和らぐので、自然と気持ちが前向きになるはずです。 気持ちが軽くなって前向きになれば考え方もポジティブになり、悩みや迷いからも抜け出しやすくなります。 客観的視点が得られる 一人で悩んでいるとどんどん頭が混乱してきて、問題を事実以上に大きく捉えてしまうことがあります。 しかし、誰かに相談するとなれば「現状に起きていること」や「自分の希望」を誇張なしに言語化する必要があり、問題を客観的に捉えられるでしょう。 さらに、物事を順序だててわかりやすく説明しようとすることで、悩みの原因や自分の気持ちを整理できるのも相談による効果です。 客観的に悩みや問題を捉えられれば解決方法も見つけやすく、悩みの長期化防止にもつながります。 アドバイスが得られる 人に相談すると、自分とは違った視点や知識、経験を持つ人からのアドバイスがもらえます。 時には「そのアドバイスは、自分の考えとは合わないかも」と思うこともあるかもしれません。しかし、合う・合わないの判断材料にはなっていることから、自分の意見と異なるアドバイスにも価値はあるのです。 働き方に関する悩みは根深いことも多く、多くの人から意見を聞いて多角的に物事を判断したほうが、後悔しない答えに辿り着ける可能性が高まります。相談によってアドバイスが得られれば、自分が持つ知識・情報の枠を広げられるはずです。 「働き方・仕事の相談が苦手」を克服する方法 相談したり人を頼ったりするのが苦手な人は、いざ誰かに悩みを相談しようと思っても「どうやって相談すればいいのかわからない」という新たな悩みにぶつかることがあります。 ここでは、苦手を解消するための克服法を解説するので、ぜひ実践してみてください。 情報を整理する 相談しているうちに自分でも何を言っているのかわからなくなり、相手にうまく悩みが伝わらなかった…という経験をしたことがある人は多いはず。このような事態を避けるため、相談はいきなりするのではなく、前もって情報を整理してから行うのがおすすめです。 「何があったのか」「どんなことに困っているのか」「何を求めているのか」の3つの観点で情報を整理しておけば、悩みや自分の希望を言語化しやすくなります。 頭で考えるだけだとうまく整理できないときは、一度紙に書き出してから必要な情報だけをピックアップしてみてください。 具体的なエピソードを振り返る 「何があったのか」「どんなことに困っているのか」「何を求めているのか」という相談の要点がまとまったら、話の肉付けに必要な過去の事例も振り返りましょう。 相談は、具体的なエピソードを盛り込んだほうが伝わりやすく、共感や適切なアドバイスが得られます。そのため、悩んでから起きた事象や悩む前と悩んだ後の心境の変化などを、相談前にしっかり振り返り把握することが大切です。 ただし「あれもこれも」とエピソードを詰め込みすぎると、聞き手に冗長な印象を与えるので要注意。起きたこと全てを話すのではなく、自分にとって大きな出来事や重要なエピソードだけを簡潔にまとめてください。 相談を後回しにしない 働き方や仕事の相談が苦手な人は「うまく話せないかも」「相談したい相手が忙しそうだから」などの理由で、相談するのをためらったり後回しにしたりすることがよくあります。 しかし「また今度でいいや」と考える癖がつくと、何かと理由をつけてまた今度、またまた今度…と後回しを繰り返して、結局いつまで経っても相談できません。 「報告・連絡・相談は早めに」とはあらゆる場面で言われていますが、それは働き方に関する相談でも同じです。悩みを長期間一人で抱えることには苦痛が伴い、さまざまなリスクがあるので、相談を後回しにするのはやめましょう。 不利なことも隠さず話す 相談時は本音で話すのが鉄則なので「こんな本音を話すと、相手から悪く思われるのではないか」と不安になることがあるかもしれません。 しかし、たとえ自分にとって不利なことであっても、相談の場では隠さず話したほうがいいです。全ての情報を正しく伝えなければ、相手からのアドバイスも的外れなものになってしまいます。何より、わざわざ時間を使って心を砕いてくれた相談相手を騙すような行為は、単純に失礼ではないでしょうか。 隠していたことがバレて情報を後出しすると、その後で気まずくなる可能性もあります。相談に乗ってもらう際の最低限のマナーとして、正直な態度を貫きましょう。 キャリアコンサルタントを頼っても◎ 働き方の悩みを相談する相手は、家族や友人、上司、同僚など、信頼できる人であれば誰でも構いません。ですが、中には「身近な人には相談しにくい」「誰に相談すればいいかわからない」という人もいるのではないでしょうか。 働き方や仕事にまつわる話は、キャリアコンサルタントに相談するという方法もあります。 キャリアコンサルタントは、じっくり話を聞いて最適な答えを一緒に考えてくれる、働き方・仕事の悩みに関するスペシャリスト。相談者が抱える悩みや問題を丁寧に深掘りしてアドバイスを授けてくれるので、口下手でちゃんと話せるか心配な人でも安心です。 相談相手が見つからないときや、プロの助言で効率的に問題解決したいときは、ぜひキャリアコンサルタントを頼ってみてください。 働き方について上手に相談するコツ よりわかりやすく相談するためには、いくつか押さえたいポイントがあります。働き方について上手に相談するコツを掴んで、相談力をより高めてください。 「上手に伝えなくちゃ」と思わない 相談する際、聞き手のためにわかりやすく伝える工夫をすることは大切です。 しかし、絶対に上手に伝えないといけないわけではありません。伝え方にこだわりすぎると「まだうまく話せないから相談しないほうがいい」と考えて、相談を先延ばしにしやすくなるので注意しましょう。他にも「上手に話さないと」と強く思う気持ちがプレッシャーになり、余計に話せなくなってしまうというケースも。 事前に情報やエピソードをまとめていれば、大きく本筋からずれた内容が伝わる可能性は低いですし、多少わかりにくい部分はコミュニケーションを通して補完できます。「上手に伝えなくちゃ」と身構えるのではなく、リラックスして本音で話すことが大切です。 相談するときは事前にオファーを出す 聞き手の都合によっては、今すぐ相談に乗れないこともあります。そのため相談する際は「今度、相談に乗ってくれませんか?」と、前もって相談したい相手にオファーを出しておきましょう。 事前に約束を取り付けておけば、急に相談を持ち掛けて相手を驚かせる心配がありませんし、相手の時間に余裕があるタイミングで話を聞いてもらえるはずです。 相談して話を聞いてもらうということは、相手の時間を自分のために使ってもらうということでもあります。だからこそ相手の都合に配慮して、できるだけ負担にならないよう予定を合わせてください。 遠慮せず質問する 相談とはコミュニケーションの一種であり、こちらが一方的に悩みを話したり、相談された人が一方的にアドバイスしたりするものではありません。「聞く」「話す」をバランスよく繰り返し、その対話の中で悩み解決の糸口を見つけるのが、相談の正しい形と言えます。 よって、相手の話にわからない点や誤解がある場合は、臆することなく質問・訂正をしましょう。 もちろん聞き方や伝え方に配慮は必要ですが、遠慮は必要ありません。事実を伝えてお互いの認識のずれをなくし、そこから解決策や着地点を考えたほうが、働き方の悩みから早く抜け出せるはずです。 悩みやすい働き方。相談する大切さを知ろう 現代の働き方は多様化しており、種類や選択肢が増えたからこそ、迷ったり悩んだりする人も増えました。働き方の悩みは深刻化しやすく、一人で長期間抱えると心身に悪影響を及ぼす恐れもあります。悩んだときは「自分の力で何とかしよう」と考えるのではなく、その悩みを誰かに相談してみましょう。 最終的な答えを見つけるのは自分自身ですが、話を聞いてもらうだけでも心は軽くなりますし、新たな視点が得られれば一人で悩むよりも早く答えに辿り着ける可能性が高いです。 相談スキルは人生のあらゆるシーンで役立つので、まずは相談する大切さを知って、ぜひ一歩踏み出してみてください!

やってられない!職場に嫌気がさしたときにおすすめの3つの行動

選択肢が豊富で明確な正解がないからこそ、働き方の悩みは大きくなりがち。仕事をしていると、働き方に対して悩みや不安を抱き「誰かに相談したい」と思うこともありますよね。 しかしそんなとき、つい「相手の迷惑になるのでは」「どうせ何も変わらない」と考えて、悩みを相談できない人もいるのではないでしょうか。 本記事では、働き方や仕事の相談をするのが苦手な人に向けて、原因、克服方法、うまく相談するコツを解説します。 働き方の悩みを相談できない原因 なぜ、働き方や仕事の悩みを人に相談できないのでしょうか?まずは「相談できない」「相談するのが苦手」という人が抱えやすい原因を解説します。 人に気を使いすぎる性格 優しくて、人に気を使いすぎてしまう性格の人ほど、相談できずに一人で悩みを抱えやすいです。このような人は悩みがあっても「相談すると心配をかけるのでは」と遠慮したり「今は忙しそうだから相談しないでおこう」と相手に配慮したりします。 自分よりも相手を尊重し、他人に迷惑をかけたくないという気持ちが強いため、悩みや迷い、トラブルに直面しても一人で乗り切ろうとするのでしょう。 しかし、気配り上手で自立心が強いからこそ「自分で何とかしないと」と自分で自分にプレッシャーをかけてしまい、一度悩むとそこからなかなか脱出できません。 プライドが高い プライドが高い人は「人からどう見られるのか」を強く意識して、本当の自分以上に自分を良く見せようとすることがあります。 このような人にとって、相談して悩んでいる姿を人に見せることは自分の弱さを人に見せることと同じであり、プライドが邪魔をして人に相談できないのです。 また、プライドが高い人は自分のプライドを傷つけられることを極端に怖がり、臆病な一面があります。「話を聞いてほしいと言って断られたらどうしよう」「相談に共感してもらえなかったらどうしよう」と考えてしまい、相談する勇気を持てません。 思考が閉鎖的 働き方について悩んだとき、誰にも会いたくない気分になったり、人から放っておかれたいと強く思ったりする人は、閉鎖的な思考の持ち主かもしれません。 考え方が閉鎖的な人は、悩めば悩むほど自分の殻に閉じこもり、人に相談しようという発想すら抱かない傾向があります。また、自分とは異なる考え方や別角度からの見方を受け入れられず、自分の考えに固執して頑なになってしまうのも、閉鎖的な思考を持つ人の特徴です。 しかし、思考が閉鎖的だと客観的視点が得られず極端な考え方に陥りやすいため、悩みがさらに長期化するリスクがあります。 過去の相談経験にトラウマがある 相談は、持ちかける相手やタイミングを間違えるとちゃんと話を聞いてもらえなかったり、見当違いなお説教をされたりすることがあります。 そして、このような相談失敗の経験がトラウマになって、働き方や仕事について相談できなくなってしまう人も多いです。 「人に相談する」という行為は決して簡単ではなく、勇気が必要なもの。せっかく勇気を出して相談したのに誠実に向き合ってもらえないと「相談には何の効果もない」「相談しても無駄」だと感じて、相談することの大切さを見失ってしまうでしょう。 働き方の悩みを相談する効果 働き方や仕事の相談をするのが苦手な人は「相談しても意味がない」という考えを持っていることが多いです。 しかし、悩みを誰かに相談することには、さまざまな良い効果があります。ここからは、働き方の悩みを人に相談する効果・メリットを紹介しましょう。 気持ちが軽くなる 悩んでいる期間は、不安や不満、迷いが心に負荷をかけ、ストレスになっています。そんなとき、相談を通じて自分の胸の内を誰かに話すと、心の中にあるモヤモヤを排出できるのでストレス軽減になり気持ちが軽くなるでしょう。 また、相談すると相手から「わかるよ」「それはつらいね」など、共感が得られることもあります。他人に共感してもらえると「自分は一人ではないんだ」と思えて孤独感が和らぐので、自然と気持ちが前向きになるはずです。 気持ちが軽くなって前向きになれば考え方もポジティブになり、悩みや迷いからも抜け出しやすくなります。 客観的視点が得られる 一人で悩んでいるとどんどん頭が混乱してきて、問題を事実以上に大きく捉えてしまうことがあります。 しかし、誰かに相談するとなれば「現状に起きていること」や「自分の希望」を誇張なしに言語化する必要があり、問題を客観的に捉えられるでしょう。 さらに、物事を順序だててわかりやすく説明しようとすることで、悩みの原因や自分の気持ちを整理できるのも相談による効果です。 客観的に悩みや問題を捉えられれば解決方法も見つけやすく、悩みの長期化防止にもつながります。 アドバイスが得られる 人に相談すると、自分とは違った視点や知識、経験を持つ人からのアドバイスがもらえます。 時には「そのアドバイスは、自分の考えとは合わないかも」と思うこともあるかもしれません。しかし、合う・合わないの判断材料にはなっていることから、自分の意見と異なるアドバイスにも価値はあるのです。 働き方に関する悩みは根深いことも多く、多くの人から意見を聞いて多角的に物事を判断したほうが、後悔しない答えに辿り着ける可能性が高まります。相談によってアドバイスが得られれば、自分が持つ知識・情報の枠を広げられるはずです。 「働き方・仕事の相談が苦手」を克服する方法 相談したり人を頼ったりするのが苦手な人は、いざ誰かに悩みを相談しようと思っても「どうやって相談すればいいのかわからない」という新たな悩みにぶつかることがあります。 ここでは、苦手を解消するための克服法を解説するので、ぜひ実践してみてください。 情報を整理する 相談しているうちに自分でも何を言っているのかわからなくなり、相手にうまく悩みが伝わらなかった…という経験をしたことがある人は多いはず。このような事態を避けるため、相談はいきなりするのではなく、前もって情報を整理してから行うのがおすすめです。 「何があったのか」「どんなことに困っているのか」「何を求めているのか」の3つの観点で情報を整理しておけば、悩みや自分の希望を言語化しやすくなります。 頭で考えるだけだとうまく整理できないときは、一度紙に書き出してから必要な情報だけをピックアップしてみてください。 具体的なエピソードを振り返る 「何があったのか」「どんなことに困っているのか」「何を求めているのか」という相談の要点がまとまったら、話の肉付けに必要な過去の事例も振り返りましょう。 相談は、具体的なエピソードを盛り込んだほうが伝わりやすく、共感や適切なアドバイスが得られます。そのため、悩んでから起きた事象や悩む前と悩んだ後の心境の変化などを、相談前にしっかり振り返り把握することが大切です。 ただし「あれもこれも」とエピソードを詰め込みすぎると、聞き手に冗長な印象を与えるので要注意。起きたこと全てを話すのではなく、自分にとって大きな出来事や重要なエピソードだけを簡潔にまとめてください。 相談を後回しにしない 働き方や仕事の相談が苦手な人は「うまく話せないかも」「相談したい相手が忙しそうだから」などの理由で、相談するのをためらったり後回しにしたりすることがよくあります。 しかし「また今度でいいや」と考える癖がつくと、何かと理由をつけてまた今度、またまた今度…と後回しを繰り返して、結局いつまで経っても相談できません。 「報告・連絡・相談は早めに」とはあらゆる場面で言われていますが、それは働き方に関する相談でも同じです。悩みを長期間一人で抱えることには苦痛が伴い、さまざまなリスクがあるので、相談を後回しにするのはやめましょう。 不利なことも隠さず話す 相談時は本音で話すのが鉄則なので「こんな本音を話すと、相手から悪く思われるのではないか」と不安になることがあるかもしれません。 しかし、たとえ自分にとって不利なことであっても、相談の場では隠さず話したほうがいいです。全ての情報を正しく伝えなければ、相手からのアドバイスも的外れなものになってしまいます。何より、わざわざ時間を使って心を砕いてくれた相談相手を騙すような行為は、単純に失礼ではないでしょうか。 隠していたことがバレて情報を後出しすると、その後で気まずくなる可能性もあります。相談に乗ってもらう際の最低限のマナーとして、正直な態度を貫きましょう。 キャリアコンサルタントを頼っても◎ 働き方の悩みを相談する相手は、家族や友人、上司、同僚など、信頼できる人であれば誰でも構いません。ですが、中には「身近な人には相談しにくい」「誰に相談すればいいかわからない」という人もいるのではないでしょうか。 働き方や仕事にまつわる話は、キャリアコンサルタントに相談するという方法もあります。 キャリアコンサルタントは、じっくり話を聞いて最適な答えを一緒に考えてくれる、働き方・仕事の悩みに関するスペシャリスト。相談者が抱える悩みや問題を丁寧に深掘りしてアドバイスを授けてくれるので、口下手でちゃんと話せるか心配な人でも安心です。 相談相手が見つからないときや、プロの助言で効率的に問題解決したいときは、ぜひキャリアコンサルタントを頼ってみてください。 働き方について上手に相談するコツ よりわかりやすく相談するためには、いくつか押さえたいポイントがあります。働き方について上手に相談するコツを掴んで、相談力をより高めてください。 「上手に伝えなくちゃ」と思わない 相談する際、聞き手のためにわかりやすく伝える工夫をすることは大切です。 しかし、絶対に上手に伝えないといけないわけではありません。伝え方にこだわりすぎると「まだうまく話せないから相談しないほうがいい」と考えて、相談を先延ばしにしやすくなるので注意しましょう。他にも「上手に話さないと」と強く思う気持ちがプレッシャーになり、余計に話せなくなってしまうというケースも。 事前に情報やエピソードをまとめていれば、大きく本筋からずれた内容が伝わる可能性は低いですし、多少わかりにくい部分はコミュニケーションを通して補完できます。「上手に伝えなくちゃ」と身構えるのではなく、リラックスして本音で話すことが大切です。 相談するときは事前にオファーを出す 聞き手の都合によっては、今すぐ相談に乗れないこともあります。そのため相談する際は「今度、相談に乗ってくれませんか?」と、前もって相談したい相手にオファーを出しておきましょう。 事前に約束を取り付けておけば、急に相談を持ち掛けて相手を驚かせる心配がありませんし、相手の時間に余裕があるタイミングで話を聞いてもらえるはずです。 相談して話を聞いてもらうということは、相手の時間を自分のために使ってもらうということでもあります。だからこそ相手の都合に配慮して、できるだけ負担にならないよう予定を合わせてください。 遠慮せず質問する 相談とはコミュニケーションの一種であり、こちらが一方的に悩みを話したり、相談された人が一方的にアドバイスしたりするものではありません。「聞く」「話す」をバランスよく繰り返し、その対話の中で悩み解決の糸口を見つけるのが、相談の正しい形と言えます。 よって、相手の話にわからない点や誤解がある場合は、臆することなく質問・訂正をしましょう。 もちろん聞き方や伝え方に配慮は必要ですが、遠慮は必要ありません。事実を伝えてお互いの認識のずれをなくし、そこから解決策や着地点を考えたほうが、働き方の悩みから早く抜け出せるはずです。 悩みやすい働き方。相談する大切さを知ろう 現代の働き方は多様化しており、種類や選択肢が増えたからこそ、迷ったり悩んだりする人も増えました。働き方の悩みは深刻化しやすく、一人で長期間抱えると心身に悪影響を及ぼす恐れもあります。悩んだときは「自分の力で何とかしよう」と考えるのではなく、その悩みを誰かに相談してみましょう。 最終的な答えを見つけるのは自分自身ですが、話を聞いてもらうだけでも心は軽くなりますし、新たな視点が得られれば一人で悩むよりも早く答えに辿り着ける可能性が高いです。 相談スキルは人生のあらゆるシーンで役立つので、まずは相談する大切さを知って、ぜひ一歩踏み出してみてください!

入社10年目でもう仕事を辞めたいと思ったら…知っておきたい対処法

選択肢が豊富で明確な正解がないからこそ、働き方の悩みは大きくなりがち。仕事をしていると、働き方に対して悩みや不安を抱き「誰かに相談したい」と思うこともありますよね。 しかしそんなとき、つい「相手の迷惑になるのでは」「どうせ何も変わらない」と考えて、悩みを相談できない人もいるのではないでしょうか。 本記事では、働き方や仕事の相談をするのが苦手な人に向けて、原因、克服方法、うまく相談するコツを解説します。 働き方の悩みを相談できない原因 なぜ、働き方や仕事の悩みを人に相談できないのでしょうか?まずは「相談できない」「相談するのが苦手」という人が抱えやすい原因を解説します。 人に気を使いすぎる性格 優しくて、人に気を使いすぎてしまう性格の人ほど、相談できずに一人で悩みを抱えやすいです。このような人は悩みがあっても「相談すると心配をかけるのでは」と遠慮したり「今は忙しそうだから相談しないでおこう」と相手に配慮したりします。 自分よりも相手を尊重し、他人に迷惑をかけたくないという気持ちが強いため、悩みや迷い、トラブルに直面しても一人で乗り切ろうとするのでしょう。 しかし、気配り上手で自立心が強いからこそ「自分で何とかしないと」と自分で自分にプレッシャーをかけてしまい、一度悩むとそこからなかなか脱出できません。 プライドが高い プライドが高い人は「人からどう見られるのか」を強く意識して、本当の自分以上に自分を良く見せようとすることがあります。 このような人にとって、相談して悩んでいる姿を人に見せることは自分の弱さを人に見せることと同じであり、プライドが邪魔をして人に相談できないのです。 また、プライドが高い人は自分のプライドを傷つけられることを極端に怖がり、臆病な一面があります。「話を聞いてほしいと言って断られたらどうしよう」「相談に共感してもらえなかったらどうしよう」と考えてしまい、相談する勇気を持てません。 思考が閉鎖的 働き方について悩んだとき、誰にも会いたくない気分になったり、人から放っておかれたいと強く思ったりする人は、閉鎖的な思考の持ち主かもしれません。 考え方が閉鎖的な人は、悩めば悩むほど自分の殻に閉じこもり、人に相談しようという発想すら抱かない傾向があります。また、自分とは異なる考え方や別角度からの見方を受け入れられず、自分の考えに固執して頑なになってしまうのも、閉鎖的な思考を持つ人の特徴です。 しかし、思考が閉鎖的だと客観的視点が得られず極端な考え方に陥りやすいため、悩みがさらに長期化するリスクがあります。 過去の相談経験にトラウマがある 相談は、持ちかける相手やタイミングを間違えるとちゃんと話を聞いてもらえなかったり、見当違いなお説教をされたりすることがあります。 そして、このような相談失敗の経験がトラウマになって、働き方や仕事について相談できなくなってしまう人も多いです。 「人に相談する」という行為は決して簡単ではなく、勇気が必要なもの。せっかく勇気を出して相談したのに誠実に向き合ってもらえないと「相談には何の効果もない」「相談しても無駄」だと感じて、相談することの大切さを見失ってしまうでしょう。 働き方の悩みを相談する効果 働き方や仕事の相談をするのが苦手な人は「相談しても意味がない」という考えを持っていることが多いです。 しかし、悩みを誰かに相談することには、さまざまな良い効果があります。ここからは、働き方の悩みを人に相談する効果・メリットを紹介しましょう。 気持ちが軽くなる 悩んでいる期間は、不安や不満、迷いが心に負荷をかけ、ストレスになっています。そんなとき、相談を通じて自分の胸の内を誰かに話すと、心の中にあるモヤモヤを排出できるのでストレス軽減になり気持ちが軽くなるでしょう。 また、相談すると相手から「わかるよ」「それはつらいね」など、共感が得られることもあります。他人に共感してもらえると「自分は一人ではないんだ」と思えて孤独感が和らぐので、自然と気持ちが前向きになるはずです。 気持ちが軽くなって前向きになれば考え方もポジティブになり、悩みや迷いからも抜け出しやすくなります。 客観的視点が得られる 一人で悩んでいるとどんどん頭が混乱してきて、問題を事実以上に大きく捉えてしまうことがあります。 しかし、誰かに相談するとなれば「現状に起きていること」や「自分の希望」を誇張なしに言語化する必要があり、問題を客観的に捉えられるでしょう。 さらに、物事を順序だててわかりやすく説明しようとすることで、悩みの原因や自分の気持ちを整理できるのも相談による効果です。 客観的に悩みや問題を捉えられれば解決方法も見つけやすく、悩みの長期化防止にもつながります。 アドバイスが得られる 人に相談すると、自分とは違った視点や知識、経験を持つ人からのアドバイスがもらえます。 時には「そのアドバイスは、自分の考えとは合わないかも」と思うこともあるかもしれません。しかし、合う・合わないの判断材料にはなっていることから、自分の意見と異なるアドバイスにも価値はあるのです。 働き方に関する悩みは根深いことも多く、多くの人から意見を聞いて多角的に物事を判断したほうが、後悔しない答えに辿り着ける可能性が高まります。相談によってアドバイスが得られれば、自分が持つ知識・情報の枠を広げられるはずです。 「働き方・仕事の相談が苦手」を克服する方法 相談したり人を頼ったりするのが苦手な人は、いざ誰かに悩みを相談しようと思っても「どうやって相談すればいいのかわからない」という新たな悩みにぶつかることがあります。 ここでは、苦手を解消するための克服法を解説するので、ぜひ実践してみてください。 情報を整理する 相談しているうちに自分でも何を言っているのかわからなくなり、相手にうまく悩みが伝わらなかった…という経験をしたことがある人は多いはず。このような事態を避けるため、相談はいきなりするのではなく、前もって情報を整理してから行うのがおすすめです。 「何があったのか」「どんなことに困っているのか」「何を求めているのか」の3つの観点で情報を整理しておけば、悩みや自分の希望を言語化しやすくなります。 頭で考えるだけだとうまく整理できないときは、一度紙に書き出してから必要な情報だけをピックアップしてみてください。 具体的なエピソードを振り返る 「何があったのか」「どんなことに困っているのか」「何を求めているのか」という相談の要点がまとまったら、話の肉付けに必要な過去の事例も振り返りましょう。 相談は、具体的なエピソードを盛り込んだほうが伝わりやすく、共感や適切なアドバイスが得られます。そのため、悩んでから起きた事象や悩む前と悩んだ後の心境の変化などを、相談前にしっかり振り返り把握することが大切です。 ただし「あれもこれも」とエピソードを詰め込みすぎると、聞き手に冗長な印象を与えるので要注意。起きたこと全てを話すのではなく、自分にとって大きな出来事や重要なエピソードだけを簡潔にまとめてください。 相談を後回しにしない 働き方や仕事の相談が苦手な人は「うまく話せないかも」「相談したい相手が忙しそうだから」などの理由で、相談するのをためらったり後回しにしたりすることがよくあります。 しかし「また今度でいいや」と考える癖がつくと、何かと理由をつけてまた今度、またまた今度…と後回しを繰り返して、結局いつまで経っても相談できません。 「報告・連絡・相談は早めに」とはあらゆる場面で言われていますが、それは働き方に関する相談でも同じです。悩みを長期間一人で抱えることには苦痛が伴い、さまざまなリスクがあるので、相談を後回しにするのはやめましょう。 不利なことも隠さず話す 相談時は本音で話すのが鉄則なので「こんな本音を話すと、相手から悪く思われるのではないか」と不安になることがあるかもしれません。 しかし、たとえ自分にとって不利なことであっても、相談の場では隠さず話したほうがいいです。全ての情報を正しく伝えなければ、相手からのアドバイスも的外れなものになってしまいます。何より、わざわざ時間を使って心を砕いてくれた相談相手を騙すような行為は、単純に失礼ではないでしょうか。 隠していたことがバレて情報を後出しすると、その後で気まずくなる可能性もあります。相談に乗ってもらう際の最低限のマナーとして、正直な態度を貫きましょう。 キャリアコンサルタントを頼っても◎ 働き方の悩みを相談する相手は、家族や友人、上司、同僚など、信頼できる人であれば誰でも構いません。ですが、中には「身近な人には相談しにくい」「誰に相談すればいいかわからない」という人もいるのではないでしょうか。 働き方や仕事にまつわる話は、キャリアコンサルタントに相談するという方法もあります。 キャリアコンサルタントは、じっくり話を聞いて最適な答えを一緒に考えてくれる、働き方・仕事の悩みに関するスペシャリスト。相談者が抱える悩みや問題を丁寧に深掘りしてアドバイスを授けてくれるので、口下手でちゃんと話せるか心配な人でも安心です。 相談相手が見つからないときや、プロの助言で効率的に問題解決したいときは、ぜひキャリアコンサルタントを頼ってみてください。 働き方について上手に相談するコツ よりわかりやすく相談するためには、いくつか押さえたいポイントがあります。働き方について上手に相談するコツを掴んで、相談力をより高めてください。 「上手に伝えなくちゃ」と思わない 相談する際、聞き手のためにわかりやすく伝える工夫をすることは大切です。 しかし、絶対に上手に伝えないといけないわけではありません。伝え方にこだわりすぎると「まだうまく話せないから相談しないほうがいい」と考えて、相談を先延ばしにしやすくなるので注意しましょう。他にも「上手に話さないと」と強く思う気持ちがプレッシャーになり、余計に話せなくなってしまうというケースも。 事前に情報やエピソードをまとめていれば、大きく本筋からずれた内容が伝わる可能性は低いですし、多少わかりにくい部分はコミュニケーションを通して補完できます。「上手に伝えなくちゃ」と身構えるのではなく、リラックスして本音で話すことが大切です。 相談するときは事前にオファーを出す 聞き手の都合によっては、今すぐ相談に乗れないこともあります。そのため相談する際は「今度、相談に乗ってくれませんか?」と、前もって相談したい相手にオファーを出しておきましょう。 事前に約束を取り付けておけば、急に相談を持ち掛けて相手を驚かせる心配がありませんし、相手の時間に余裕があるタイミングで話を聞いてもらえるはずです。 相談して話を聞いてもらうということは、相手の時間を自分のために使ってもらうということでもあります。だからこそ相手の都合に配慮して、できるだけ負担にならないよう予定を合わせてください。 遠慮せず質問する 相談とはコミュニケーションの一種であり、こちらが一方的に悩みを話したり、相談された人が一方的にアドバイスしたりするものではありません。「聞く」「話す」をバランスよく繰り返し、その対話の中で悩み解決の糸口を見つけるのが、相談の正しい形と言えます。 よって、相手の話にわからない点や誤解がある場合は、臆することなく質問・訂正をしましょう。 もちろん聞き方や伝え方に配慮は必要ですが、遠慮は必要ありません。事実を伝えてお互いの認識のずれをなくし、そこから解決策や着地点を考えたほうが、働き方の悩みから早く抜け出せるはずです。 悩みやすい働き方。相談する大切さを知ろう 現代の働き方は多様化しており、種類や選択肢が増えたからこそ、迷ったり悩んだりする人も増えました。働き方の悩みは深刻化しやすく、一人で長期間抱えると心身に悪影響を及ぼす恐れもあります。悩んだときは「自分の力で何とかしよう」と考えるのではなく、その悩みを誰かに相談してみましょう。 最終的な答えを見つけるのは自分自身ですが、話を聞いてもらうだけでも心は軽くなりますし、新たな視点が得られれば一人で悩むよりも早く答えに辿り着ける可能性が高いです。 相談スキルは人生のあらゆるシーンで役立つので、まずは相談する大切さを知って、ぜひ一歩踏み出してみてください!

「時短勤務って迷惑!」と言われない人がしている3つの気遣い

選択肢が豊富で明確な正解がないからこそ、働き方の悩みは大きくなりがち。仕事をしていると、働き方に対して悩みや不安を抱き「誰かに相談したい」と思うこともありますよね。 しかしそんなとき、つい「相手の迷惑になるのでは」「どうせ何も変わらない」と考えて、悩みを相談できない人もいるのではないでしょうか。 本記事では、働き方や仕事の相談をするのが苦手な人に向けて、原因、克服方法、うまく相談するコツを解説します。 働き方の悩みを相談できない原因 なぜ、働き方や仕事の悩みを人に相談できないのでしょうか?まずは「相談できない」「相談するのが苦手」という人が抱えやすい原因を解説します。 人に気を使いすぎる性格 優しくて、人に気を使いすぎてしまう性格の人ほど、相談できずに一人で悩みを抱えやすいです。このような人は悩みがあっても「相談すると心配をかけるのでは」と遠慮したり「今は忙しそうだから相談しないでおこう」と相手に配慮したりします。 自分よりも相手を尊重し、他人に迷惑をかけたくないという気持ちが強いため、悩みや迷い、トラブルに直面しても一人で乗り切ろうとするのでしょう。 しかし、気配り上手で自立心が強いからこそ「自分で何とかしないと」と自分で自分にプレッシャーをかけてしまい、一度悩むとそこからなかなか脱出できません。 プライドが高い プライドが高い人は「人からどう見られるのか」を強く意識して、本当の自分以上に自分を良く見せようとすることがあります。 このような人にとって、相談して悩んでいる姿を人に見せることは自分の弱さを人に見せることと同じであり、プライドが邪魔をして人に相談できないのです。 また、プライドが高い人は自分のプライドを傷つけられることを極端に怖がり、臆病な一面があります。「話を聞いてほしいと言って断られたらどうしよう」「相談に共感してもらえなかったらどうしよう」と考えてしまい、相談する勇気を持てません。 思考が閉鎖的 働き方について悩んだとき、誰にも会いたくない気分になったり、人から放っておかれたいと強く思ったりする人は、閉鎖的な思考の持ち主かもしれません。 考え方が閉鎖的な人は、悩めば悩むほど自分の殻に閉じこもり、人に相談しようという発想すら抱かない傾向があります。また、自分とは異なる考え方や別角度からの見方を受け入れられず、自分の考えに固執して頑なになってしまうのも、閉鎖的な思考を持つ人の特徴です。 しかし、思考が閉鎖的だと客観的視点が得られず極端な考え方に陥りやすいため、悩みがさらに長期化するリスクがあります。 過去の相談経験にトラウマがある 相談は、持ちかける相手やタイミングを間違えるとちゃんと話を聞いてもらえなかったり、見当違いなお説教をされたりすることがあります。 そして、このような相談失敗の経験がトラウマになって、働き方や仕事について相談できなくなってしまう人も多いです。 「人に相談する」という行為は決して簡単ではなく、勇気が必要なもの。せっかく勇気を出して相談したのに誠実に向き合ってもらえないと「相談には何の効果もない」「相談しても無駄」だと感じて、相談することの大切さを見失ってしまうでしょう。 働き方の悩みを相談する効果 働き方や仕事の相談をするのが苦手な人は「相談しても意味がない」という考えを持っていることが多いです。 しかし、悩みを誰かに相談することには、さまざまな良い効果があります。ここからは、働き方の悩みを人に相談する効果・メリットを紹介しましょう。 気持ちが軽くなる 悩んでいる期間は、不安や不満、迷いが心に負荷をかけ、ストレスになっています。そんなとき、相談を通じて自分の胸の内を誰かに話すと、心の中にあるモヤモヤを排出できるのでストレス軽減になり気持ちが軽くなるでしょう。 また、相談すると相手から「わかるよ」「それはつらいね」など、共感が得られることもあります。他人に共感してもらえると「自分は一人ではないんだ」と思えて孤独感が和らぐので、自然と気持ちが前向きになるはずです。 気持ちが軽くなって前向きになれば考え方もポジティブになり、悩みや迷いからも抜け出しやすくなります。 客観的視点が得られる 一人で悩んでいるとどんどん頭が混乱してきて、問題を事実以上に大きく捉えてしまうことがあります。 しかし、誰かに相談するとなれば「現状に起きていること」や「自分の希望」を誇張なしに言語化する必要があり、問題を客観的に捉えられるでしょう。 さらに、物事を順序だててわかりやすく説明しようとすることで、悩みの原因や自分の気持ちを整理できるのも相談による効果です。 客観的に悩みや問題を捉えられれば解決方法も見つけやすく、悩みの長期化防止にもつながります。 アドバイスが得られる 人に相談すると、自分とは違った視点や知識、経験を持つ人からのアドバイスがもらえます。 時には「そのアドバイスは、自分の考えとは合わないかも」と思うこともあるかもしれません。しかし、合う・合わないの判断材料にはなっていることから、自分の意見と異なるアドバイスにも価値はあるのです。 働き方に関する悩みは根深いことも多く、多くの人から意見を聞いて多角的に物事を判断したほうが、後悔しない答えに辿り着ける可能性が高まります。相談によってアドバイスが得られれば、自分が持つ知識・情報の枠を広げられるはずです。 「働き方・仕事の相談が苦手」を克服する方法 相談したり人を頼ったりするのが苦手な人は、いざ誰かに悩みを相談しようと思っても「どうやって相談すればいいのかわからない」という新たな悩みにぶつかることがあります。 ここでは、苦手を解消するための克服法を解説するので、ぜひ実践してみてください。 情報を整理する 相談しているうちに自分でも何を言っているのかわからなくなり、相手にうまく悩みが伝わらなかった…という経験をしたことがある人は多いはず。このような事態を避けるため、相談はいきなりするのではなく、前もって情報を整理してから行うのがおすすめです。 「何があったのか」「どんなことに困っているのか」「何を求めているのか」の3つの観点で情報を整理しておけば、悩みや自分の希望を言語化しやすくなります。 頭で考えるだけだとうまく整理できないときは、一度紙に書き出してから必要な情報だけをピックアップしてみてください。 具体的なエピソードを振り返る 「何があったのか」「どんなことに困っているのか」「何を求めているのか」という相談の要点がまとまったら、話の肉付けに必要な過去の事例も振り返りましょう。 相談は、具体的なエピソードを盛り込んだほうが伝わりやすく、共感や適切なアドバイスが得られます。そのため、悩んでから起きた事象や悩む前と悩んだ後の心境の変化などを、相談前にしっかり振り返り把握することが大切です。 ただし「あれもこれも」とエピソードを詰め込みすぎると、聞き手に冗長な印象を与えるので要注意。起きたこと全てを話すのではなく、自分にとって大きな出来事や重要なエピソードだけを簡潔にまとめてください。 相談を後回しにしない 働き方や仕事の相談が苦手な人は「うまく話せないかも」「相談したい相手が忙しそうだから」などの理由で、相談するのをためらったり後回しにしたりすることがよくあります。 しかし「また今度でいいや」と考える癖がつくと、何かと理由をつけてまた今度、またまた今度…と後回しを繰り返して、結局いつまで経っても相談できません。 「報告・連絡・相談は早めに」とはあらゆる場面で言われていますが、それは働き方に関する相談でも同じです。悩みを長期間一人で抱えることには苦痛が伴い、さまざまなリスクがあるので、相談を後回しにするのはやめましょう。 不利なことも隠さず話す 相談時は本音で話すのが鉄則なので「こんな本音を話すと、相手から悪く思われるのではないか」と不安になることがあるかもしれません。 しかし、たとえ自分にとって不利なことであっても、相談の場では隠さず話したほうがいいです。全ての情報を正しく伝えなければ、相手からのアドバイスも的外れなものになってしまいます。何より、わざわざ時間を使って心を砕いてくれた相談相手を騙すような行為は、単純に失礼ではないでしょうか。 隠していたことがバレて情報を後出しすると、その後で気まずくなる可能性もあります。相談に乗ってもらう際の最低限のマナーとして、正直な態度を貫きましょう。 キャリアコンサルタントを頼っても◎ 働き方の悩みを相談する相手は、家族や友人、上司、同僚など、信頼できる人であれば誰でも構いません。ですが、中には「身近な人には相談しにくい」「誰に相談すればいいかわからない」という人もいるのではないでしょうか。 働き方や仕事にまつわる話は、キャリアコンサルタントに相談するという方法もあります。 キャリアコンサルタントは、じっくり話を聞いて最適な答えを一緒に考えてくれる、働き方・仕事の悩みに関するスペシャリスト。相談者が抱える悩みや問題を丁寧に深掘りしてアドバイスを授けてくれるので、口下手でちゃんと話せるか心配な人でも安心です。 相談相手が見つからないときや、プロの助言で効率的に問題解決したいときは、ぜひキャリアコンサルタントを頼ってみてください。 働き方について上手に相談するコツ よりわかりやすく相談するためには、いくつか押さえたいポイントがあります。働き方について上手に相談するコツを掴んで、相談力をより高めてください。 「上手に伝えなくちゃ」と思わない 相談する際、聞き手のためにわかりやすく伝える工夫をすることは大切です。 しかし、絶対に上手に伝えないといけないわけではありません。伝え方にこだわりすぎると「まだうまく話せないから相談しないほうがいい」と考えて、相談を先延ばしにしやすくなるので注意しましょう。他にも「上手に話さないと」と強く思う気持ちがプレッシャーになり、余計に話せなくなってしまうというケースも。 事前に情報やエピソードをまとめていれば、大きく本筋からずれた内容が伝わる可能性は低いですし、多少わかりにくい部分はコミュニケーションを通して補完できます。「上手に伝えなくちゃ」と身構えるのではなく、リラックスして本音で話すことが大切です。 相談するときは事前にオファーを出す 聞き手の都合によっては、今すぐ相談に乗れないこともあります。そのため相談する際は「今度、相談に乗ってくれませんか?」と、前もって相談したい相手にオファーを出しておきましょう。 事前に約束を取り付けておけば、急に相談を持ち掛けて相手を驚かせる心配がありませんし、相手の時間に余裕があるタイミングで話を聞いてもらえるはずです。 相談して話を聞いてもらうということは、相手の時間を自分のために使ってもらうということでもあります。だからこそ相手の都合に配慮して、できるだけ負担にならないよう予定を合わせてください。 遠慮せず質問する 相談とはコミュニケーションの一種であり、こちらが一方的に悩みを話したり、相談された人が一方的にアドバイスしたりするものではありません。「聞く」「話す」をバランスよく繰り返し、その対話の中で悩み解決の糸口を見つけるのが、相談の正しい形と言えます。 よって、相手の話にわからない点や誤解がある場合は、臆することなく質問・訂正をしましょう。 もちろん聞き方や伝え方に配慮は必要ですが、遠慮は必要ありません。事実を伝えてお互いの認識のずれをなくし、そこから解決策や着地点を考えたほうが、働き方の悩みから早く抜け出せるはずです。 悩みやすい働き方。相談する大切さを知ろう 現代の働き方は多様化しており、種類や選択肢が増えたからこそ、迷ったり悩んだりする人も増えました。働き方の悩みは深刻化しやすく、一人で長期間抱えると心身に悪影響を及ぼす恐れもあります。悩んだときは「自分の力で何とかしよう」と考えるのではなく、その悩みを誰かに相談してみましょう。 最終的な答えを見つけるのは自分自身ですが、話を聞いてもらうだけでも心は軽くなりますし、新たな視点が得られれば一人で悩むよりも早く答えに辿り着ける可能性が高いです。 相談スキルは人生のあらゆるシーンで役立つので、まずは相談する大切さを知って、ぜひ一歩踏み出してみてください!

仕事の辞め癖と逃げ癖、その末路には何がある?

選択肢が豊富で明確な正解がないからこそ、働き方の悩みは大きくなりがち。仕事をしていると、働き方に対して悩みや不安を抱き「誰かに相談したい」と思うこともありますよね。 しかしそんなとき、つい「相手の迷惑になるのでは」「どうせ何も変わらない」と考えて、悩みを相談できない人もいるのではないでしょうか。 本記事では、働き方や仕事の相談をするのが苦手な人に向けて、原因、克服方法、うまく相談するコツを解説します。 働き方の悩みを相談できない原因 なぜ、働き方や仕事の悩みを人に相談できないのでしょうか?まずは「相談できない」「相談するのが苦手」という人が抱えやすい原因を解説します。 人に気を使いすぎる性格 優しくて、人に気を使いすぎてしまう性格の人ほど、相談できずに一人で悩みを抱えやすいです。このような人は悩みがあっても「相談すると心配をかけるのでは」と遠慮したり「今は忙しそうだから相談しないでおこう」と相手に配慮したりします。 自分よりも相手を尊重し、他人に迷惑をかけたくないという気持ちが強いため、悩みや迷い、トラブルに直面しても一人で乗り切ろうとするのでしょう。 しかし、気配り上手で自立心が強いからこそ「自分で何とかしないと」と自分で自分にプレッシャーをかけてしまい、一度悩むとそこからなかなか脱出できません。 プライドが高い プライドが高い人は「人からどう見られるのか」を強く意識して、本当の自分以上に自分を良く見せようとすることがあります。 このような人にとって、相談して悩んでいる姿を人に見せることは自分の弱さを人に見せることと同じであり、プライドが邪魔をして人に相談できないのです。 また、プライドが高い人は自分のプライドを傷つけられることを極端に怖がり、臆病な一面があります。「話を聞いてほしいと言って断られたらどうしよう」「相談に共感してもらえなかったらどうしよう」と考えてしまい、相談する勇気を持てません。 思考が閉鎖的 働き方について悩んだとき、誰にも会いたくない気分になったり、人から放っておかれたいと強く思ったりする人は、閉鎖的な思考の持ち主かもしれません。 考え方が閉鎖的な人は、悩めば悩むほど自分の殻に閉じこもり、人に相談しようという発想すら抱かない傾向があります。また、自分とは異なる考え方や別角度からの見方を受け入れられず、自分の考えに固執して頑なになってしまうのも、閉鎖的な思考を持つ人の特徴です。 しかし、思考が閉鎖的だと客観的視点が得られず極端な考え方に陥りやすいため、悩みがさらに長期化するリスクがあります。 過去の相談経験にトラウマがある 相談は、持ちかける相手やタイミングを間違えるとちゃんと話を聞いてもらえなかったり、見当違いなお説教をされたりすることがあります。 そして、このような相談失敗の経験がトラウマになって、働き方や仕事について相談できなくなってしまう人も多いです。 「人に相談する」という行為は決して簡単ではなく、勇気が必要なもの。せっかく勇気を出して相談したのに誠実に向き合ってもらえないと「相談には何の効果もない」「相談しても無駄」だと感じて、相談することの大切さを見失ってしまうでしょう。 働き方の悩みを相談する効果 働き方や仕事の相談をするのが苦手な人は「相談しても意味がない」という考えを持っていることが多いです。 しかし、悩みを誰かに相談することには、さまざまな良い効果があります。ここからは、働き方の悩みを人に相談する効果・メリットを紹介しましょう。 気持ちが軽くなる 悩んでいる期間は、不安や不満、迷いが心に負荷をかけ、ストレスになっています。そんなとき、相談を通じて自分の胸の内を誰かに話すと、心の中にあるモヤモヤを排出できるのでストレス軽減になり気持ちが軽くなるでしょう。 また、相談すると相手から「わかるよ」「それはつらいね」など、共感が得られることもあります。他人に共感してもらえると「自分は一人ではないんだ」と思えて孤独感が和らぐので、自然と気持ちが前向きになるはずです。 気持ちが軽くなって前向きになれば考え方もポジティブになり、悩みや迷いからも抜け出しやすくなります。 客観的視点が得られる 一人で悩んでいるとどんどん頭が混乱してきて、問題を事実以上に大きく捉えてしまうことがあります。 しかし、誰かに相談するとなれば「現状に起きていること」や「自分の希望」を誇張なしに言語化する必要があり、問題を客観的に捉えられるでしょう。 さらに、物事を順序だててわかりやすく説明しようとすることで、悩みの原因や自分の気持ちを整理できるのも相談による効果です。 客観的に悩みや問題を捉えられれば解決方法も見つけやすく、悩みの長期化防止にもつながります。 アドバイスが得られる 人に相談すると、自分とは違った視点や知識、経験を持つ人からのアドバイスがもらえます。 時には「そのアドバイスは、自分の考えとは合わないかも」と思うこともあるかもしれません。しかし、合う・合わないの判断材料にはなっていることから、自分の意見と異なるアドバイスにも価値はあるのです。 働き方に関する悩みは根深いことも多く、多くの人から意見を聞いて多角的に物事を判断したほうが、後悔しない答えに辿り着ける可能性が高まります。相談によってアドバイスが得られれば、自分が持つ知識・情報の枠を広げられるはずです。 「働き方・仕事の相談が苦手」を克服する方法 相談したり人を頼ったりするのが苦手な人は、いざ誰かに悩みを相談しようと思っても「どうやって相談すればいいのかわからない」という新たな悩みにぶつかることがあります。 ここでは、苦手を解消するための克服法を解説するので、ぜひ実践してみてください。 情報を整理する 相談しているうちに自分でも何を言っているのかわからなくなり、相手にうまく悩みが伝わらなかった…という経験をしたことがある人は多いはず。このような事態を避けるため、相談はいきなりするのではなく、前もって情報を整理してから行うのがおすすめです。 「何があったのか」「どんなことに困っているのか」「何を求めているのか」の3つの観点で情報を整理しておけば、悩みや自分の希望を言語化しやすくなります。 頭で考えるだけだとうまく整理できないときは、一度紙に書き出してから必要な情報だけをピックアップしてみてください。 具体的なエピソードを振り返る 「何があったのか」「どんなことに困っているのか」「何を求めているのか」という相談の要点がまとまったら、話の肉付けに必要な過去の事例も振り返りましょう。 相談は、具体的なエピソードを盛り込んだほうが伝わりやすく、共感や適切なアドバイスが得られます。そのため、悩んでから起きた事象や悩む前と悩んだ後の心境の変化などを、相談前にしっかり振り返り把握することが大切です。 ただし「あれもこれも」とエピソードを詰め込みすぎると、聞き手に冗長な印象を与えるので要注意。起きたこと全てを話すのではなく、自分にとって大きな出来事や重要なエピソードだけを簡潔にまとめてください。 相談を後回しにしない 働き方や仕事の相談が苦手な人は「うまく話せないかも」「相談したい相手が忙しそうだから」などの理由で、相談するのをためらったり後回しにしたりすることがよくあります。 しかし「また今度でいいや」と考える癖がつくと、何かと理由をつけてまた今度、またまた今度…と後回しを繰り返して、結局いつまで経っても相談できません。 「報告・連絡・相談は早めに」とはあらゆる場面で言われていますが、それは働き方に関する相談でも同じです。悩みを長期間一人で抱えることには苦痛が伴い、さまざまなリスクがあるので、相談を後回しにするのはやめましょう。 不利なことも隠さず話す 相談時は本音で話すのが鉄則なので「こんな本音を話すと、相手から悪く思われるのではないか」と不安になることがあるかもしれません。 しかし、たとえ自分にとって不利なことであっても、相談の場では隠さず話したほうがいいです。全ての情報を正しく伝えなければ、相手からのアドバイスも的外れなものになってしまいます。何より、わざわざ時間を使って心を砕いてくれた相談相手を騙すような行為は、単純に失礼ではないでしょうか。 隠していたことがバレて情報を後出しすると、その後で気まずくなる可能性もあります。相談に乗ってもらう際の最低限のマナーとして、正直な態度を貫きましょう。 キャリアコンサルタントを頼っても◎ 働き方の悩みを相談する相手は、家族や友人、上司、同僚など、信頼できる人であれば誰でも構いません。ですが、中には「身近な人には相談しにくい」「誰に相談すればいいかわからない」という人もいるのではないでしょうか。 働き方や仕事にまつわる話は、キャリアコンサルタントに相談するという方法もあります。 キャリアコンサルタントは、じっくり話を聞いて最適な答えを一緒に考えてくれる、働き方・仕事の悩みに関するスペシャリスト。相談者が抱える悩みや問題を丁寧に深掘りしてアドバイスを授けてくれるので、口下手でちゃんと話せるか心配な人でも安心です。 相談相手が見つからないときや、プロの助言で効率的に問題解決したいときは、ぜひキャリアコンサルタントを頼ってみてください。 働き方について上手に相談するコツ よりわかりやすく相談するためには、いくつか押さえたいポイントがあります。働き方について上手に相談するコツを掴んで、相談力をより高めてください。 「上手に伝えなくちゃ」と思わない 相談する際、聞き手のためにわかりやすく伝える工夫をすることは大切です。 しかし、絶対に上手に伝えないといけないわけではありません。伝え方にこだわりすぎると「まだうまく話せないから相談しないほうがいい」と考えて、相談を先延ばしにしやすくなるので注意しましょう。他にも「上手に話さないと」と強く思う気持ちがプレッシャーになり、余計に話せなくなってしまうというケースも。 事前に情報やエピソードをまとめていれば、大きく本筋からずれた内容が伝わる可能性は低いですし、多少わかりにくい部分はコミュニケーションを通して補完できます。「上手に伝えなくちゃ」と身構えるのではなく、リラックスして本音で話すことが大切です。 相談するときは事前にオファーを出す 聞き手の都合によっては、今すぐ相談に乗れないこともあります。そのため相談する際は「今度、相談に乗ってくれませんか?」と、前もって相談したい相手にオファーを出しておきましょう。 事前に約束を取り付けておけば、急に相談を持ち掛けて相手を驚かせる心配がありませんし、相手の時間に余裕があるタイミングで話を聞いてもらえるはずです。 相談して話を聞いてもらうということは、相手の時間を自分のために使ってもらうということでもあります。だからこそ相手の都合に配慮して、できるだけ負担にならないよう予定を合わせてください。 遠慮せず質問する 相談とはコミュニケーションの一種であり、こちらが一方的に悩みを話したり、相談された人が一方的にアドバイスしたりするものではありません。「聞く」「話す」をバランスよく繰り返し、その対話の中で悩み解決の糸口を見つけるのが、相談の正しい形と言えます。 よって、相手の話にわからない点や誤解がある場合は、臆することなく質問・訂正をしましょう。 もちろん聞き方や伝え方に配慮は必要ですが、遠慮は必要ありません。事実を伝えてお互いの認識のずれをなくし、そこから解決策や着地点を考えたほうが、働き方の悩みから早く抜け出せるはずです。 悩みやすい働き方。相談する大切さを知ろう 現代の働き方は多様化しており、種類や選択肢が増えたからこそ、迷ったり悩んだりする人も増えました。働き方の悩みは深刻化しやすく、一人で長期間抱えると心身に悪影響を及ぼす恐れもあります。悩んだときは「自分の力で何とかしよう」と考えるのではなく、その悩みを誰かに相談してみましょう。 最終的な答えを見つけるのは自分自身ですが、話を聞いてもらうだけでも心は軽くなりますし、新たな視点が得られれば一人で悩むよりも早く答えに辿り着ける可能性が高いです。 相談スキルは人生のあらゆるシーンで役立つので、まずは相談する大切さを知って、ぜひ一歩踏み出してみてください!

仕事がわからない時の聞き方・暗黙のルールを確認しよう

選択肢が豊富で明確な正解がないからこそ、働き方の悩みは大きくなりがち。仕事をしていると、働き方に対して悩みや不安を抱き「誰かに相談したい」と思うこともありますよね。 しかしそんなとき、つい「相手の迷惑になるのでは」「どうせ何も変わらない」と考えて、悩みを相談できない人もいるのではないでしょうか。 本記事では、働き方や仕事の相談をするのが苦手な人に向けて、原因、克服方法、うまく相談するコツを解説します。 働き方の悩みを相談できない原因 なぜ、働き方や仕事の悩みを人に相談できないのでしょうか?まずは「相談できない」「相談するのが苦手」という人が抱えやすい原因を解説します。 人に気を使いすぎる性格 優しくて、人に気を使いすぎてしまう性格の人ほど、相談できずに一人で悩みを抱えやすいです。このような人は悩みがあっても「相談すると心配をかけるのでは」と遠慮したり「今は忙しそうだから相談しないでおこう」と相手に配慮したりします。 自分よりも相手を尊重し、他人に迷惑をかけたくないという気持ちが強いため、悩みや迷い、トラブルに直面しても一人で乗り切ろうとするのでしょう。 しかし、気配り上手で自立心が強いからこそ「自分で何とかしないと」と自分で自分にプレッシャーをかけてしまい、一度悩むとそこからなかなか脱出できません。 プライドが高い プライドが高い人は「人からどう見られるのか」を強く意識して、本当の自分以上に自分を良く見せようとすることがあります。 このような人にとって、相談して悩んでいる姿を人に見せることは自分の弱さを人に見せることと同じであり、プライドが邪魔をして人に相談できないのです。 また、プライドが高い人は自分のプライドを傷つけられることを極端に怖がり、臆病な一面があります。「話を聞いてほしいと言って断られたらどうしよう」「相談に共感してもらえなかったらどうしよう」と考えてしまい、相談する勇気を持てません。 思考が閉鎖的 働き方について悩んだとき、誰にも会いたくない気分になったり、人から放っておかれたいと強く思ったりする人は、閉鎖的な思考の持ち主かもしれません。 考え方が閉鎖的な人は、悩めば悩むほど自分の殻に閉じこもり、人に相談しようという発想すら抱かない傾向があります。また、自分とは異なる考え方や別角度からの見方を受け入れられず、自分の考えに固執して頑なになってしまうのも、閉鎖的な思考を持つ人の特徴です。 しかし、思考が閉鎖的だと客観的視点が得られず極端な考え方に陥りやすいため、悩みがさらに長期化するリスクがあります。 過去の相談経験にトラウマがある 相談は、持ちかける相手やタイミングを間違えるとちゃんと話を聞いてもらえなかったり、見当違いなお説教をされたりすることがあります。 そして、このような相談失敗の経験がトラウマになって、働き方や仕事について相談できなくなってしまう人も多いです。 「人に相談する」という行為は決して簡単ではなく、勇気が必要なもの。せっかく勇気を出して相談したのに誠実に向き合ってもらえないと「相談には何の効果もない」「相談しても無駄」だと感じて、相談することの大切さを見失ってしまうでしょう。 働き方の悩みを相談する効果 働き方や仕事の相談をするのが苦手な人は「相談しても意味がない」という考えを持っていることが多いです。 しかし、悩みを誰かに相談することには、さまざまな良い効果があります。ここからは、働き方の悩みを人に相談する効果・メリットを紹介しましょう。 気持ちが軽くなる 悩んでいる期間は、不安や不満、迷いが心に負荷をかけ、ストレスになっています。そんなとき、相談を通じて自分の胸の内を誰かに話すと、心の中にあるモヤモヤを排出できるのでストレス軽減になり気持ちが軽くなるでしょう。 また、相談すると相手から「わかるよ」「それはつらいね」など、共感が得られることもあります。他人に共感してもらえると「自分は一人ではないんだ」と思えて孤独感が和らぐので、自然と気持ちが前向きになるはずです。 気持ちが軽くなって前向きになれば考え方もポジティブになり、悩みや迷いからも抜け出しやすくなります。 客観的視点が得られる 一人で悩んでいるとどんどん頭が混乱してきて、問題を事実以上に大きく捉えてしまうことがあります。 しかし、誰かに相談するとなれば「現状に起きていること」や「自分の希望」を誇張なしに言語化する必要があり、問題を客観的に捉えられるでしょう。 さらに、物事を順序だててわかりやすく説明しようとすることで、悩みの原因や自分の気持ちを整理できるのも相談による効果です。 客観的に悩みや問題を捉えられれば解決方法も見つけやすく、悩みの長期化防止にもつながります。 アドバイスが得られる 人に相談すると、自分とは違った視点や知識、経験を持つ人からのアドバイスがもらえます。 時には「そのアドバイスは、自分の考えとは合わないかも」と思うこともあるかもしれません。しかし、合う・合わないの判断材料にはなっていることから、自分の意見と異なるアドバイスにも価値はあるのです。 働き方に関する悩みは根深いことも多く、多くの人から意見を聞いて多角的に物事を判断したほうが、後悔しない答えに辿り着ける可能性が高まります。相談によってアドバイスが得られれば、自分が持つ知識・情報の枠を広げられるはずです。 「働き方・仕事の相談が苦手」を克服する方法 相談したり人を頼ったりするのが苦手な人は、いざ誰かに悩みを相談しようと思っても「どうやって相談すればいいのかわからない」という新たな悩みにぶつかることがあります。 ここでは、苦手を解消するための克服法を解説するので、ぜひ実践してみてください。 情報を整理する 相談しているうちに自分でも何を言っているのかわからなくなり、相手にうまく悩みが伝わらなかった…という経験をしたことがある人は多いはず。このような事態を避けるため、相談はいきなりするのではなく、前もって情報を整理してから行うのがおすすめです。 「何があったのか」「どんなことに困っているのか」「何を求めているのか」の3つの観点で情報を整理しておけば、悩みや自分の希望を言語化しやすくなります。 頭で考えるだけだとうまく整理できないときは、一度紙に書き出してから必要な情報だけをピックアップしてみてください。 具体的なエピソードを振り返る 「何があったのか」「どんなことに困っているのか」「何を求めているのか」という相談の要点がまとまったら、話の肉付けに必要な過去の事例も振り返りましょう。 相談は、具体的なエピソードを盛り込んだほうが伝わりやすく、共感や適切なアドバイスが得られます。そのため、悩んでから起きた事象や悩む前と悩んだ後の心境の変化などを、相談前にしっかり振り返り把握することが大切です。 ただし「あれもこれも」とエピソードを詰め込みすぎると、聞き手に冗長な印象を与えるので要注意。起きたこと全てを話すのではなく、自分にとって大きな出来事や重要なエピソードだけを簡潔にまとめてください。 相談を後回しにしない 働き方や仕事の相談が苦手な人は「うまく話せないかも」「相談したい相手が忙しそうだから」などの理由で、相談するのをためらったり後回しにしたりすることがよくあります。 しかし「また今度でいいや」と考える癖がつくと、何かと理由をつけてまた今度、またまた今度…と後回しを繰り返して、結局いつまで経っても相談できません。 「報告・連絡・相談は早めに」とはあらゆる場面で言われていますが、それは働き方に関する相談でも同じです。悩みを長期間一人で抱えることには苦痛が伴い、さまざまなリスクがあるので、相談を後回しにするのはやめましょう。 不利なことも隠さず話す 相談時は本音で話すのが鉄則なので「こんな本音を話すと、相手から悪く思われるのではないか」と不安になることがあるかもしれません。 しかし、たとえ自分にとって不利なことであっても、相談の場では隠さず話したほうがいいです。全ての情報を正しく伝えなければ、相手からのアドバイスも的外れなものになってしまいます。何より、わざわざ時間を使って心を砕いてくれた相談相手を騙すような行為は、単純に失礼ではないでしょうか。 隠していたことがバレて情報を後出しすると、その後で気まずくなる可能性もあります。相談に乗ってもらう際の最低限のマナーとして、正直な態度を貫きましょう。 キャリアコンサルタントを頼っても◎ 働き方の悩みを相談する相手は、家族や友人、上司、同僚など、信頼できる人であれば誰でも構いません。ですが、中には「身近な人には相談しにくい」「誰に相談すればいいかわからない」という人もいるのではないでしょうか。 働き方や仕事にまつわる話は、キャリアコンサルタントに相談するという方法もあります。 キャリアコンサルタントは、じっくり話を聞いて最適な答えを一緒に考えてくれる、働き方・仕事の悩みに関するスペシャリスト。相談者が抱える悩みや問題を丁寧に深掘りしてアドバイスを授けてくれるので、口下手でちゃんと話せるか心配な人でも安心です。 相談相手が見つからないときや、プロの助言で効率的に問題解決したいときは、ぜひキャリアコンサルタントを頼ってみてください。 働き方について上手に相談するコツ よりわかりやすく相談するためには、いくつか押さえたいポイントがあります。働き方について上手に相談するコツを掴んで、相談力をより高めてください。 「上手に伝えなくちゃ」と思わない 相談する際、聞き手のためにわかりやすく伝える工夫をすることは大切です。 しかし、絶対に上手に伝えないといけないわけではありません。伝え方にこだわりすぎると「まだうまく話せないから相談しないほうがいい」と考えて、相談を先延ばしにしやすくなるので注意しましょう。他にも「上手に話さないと」と強く思う気持ちがプレッシャーになり、余計に話せなくなってしまうというケースも。 事前に情報やエピソードをまとめていれば、大きく本筋からずれた内容が伝わる可能性は低いですし、多少わかりにくい部分はコミュニケーションを通して補完できます。「上手に伝えなくちゃ」と身構えるのではなく、リラックスして本音で話すことが大切です。 相談するときは事前にオファーを出す 聞き手の都合によっては、今すぐ相談に乗れないこともあります。そのため相談する際は「今度、相談に乗ってくれませんか?」と、前もって相談したい相手にオファーを出しておきましょう。 事前に約束を取り付けておけば、急に相談を持ち掛けて相手を驚かせる心配がありませんし、相手の時間に余裕があるタイミングで話を聞いてもらえるはずです。 相談して話を聞いてもらうということは、相手の時間を自分のために使ってもらうということでもあります。だからこそ相手の都合に配慮して、できるだけ負担にならないよう予定を合わせてください。 遠慮せず質問する 相談とはコミュニケーションの一種であり、こちらが一方的に悩みを話したり、相談された人が一方的にアドバイスしたりするものではありません。「聞く」「話す」をバランスよく繰り返し、その対話の中で悩み解決の糸口を見つけるのが、相談の正しい形と言えます。 よって、相手の話にわからない点や誤解がある場合は、臆することなく質問・訂正をしましょう。 もちろん聞き方や伝え方に配慮は必要ですが、遠慮は必要ありません。事実を伝えてお互いの認識のずれをなくし、そこから解決策や着地点を考えたほうが、働き方の悩みから早く抜け出せるはずです。 悩みやすい働き方。相談する大切さを知ろう 現代の働き方は多様化しており、種類や選択肢が増えたからこそ、迷ったり悩んだりする人も増えました。働き方の悩みは深刻化しやすく、一人で長期間抱えると心身に悪影響を及ぼす恐れもあります。悩んだときは「自分の力で何とかしよう」と考えるのではなく、その悩みを誰かに相談してみましょう。 最終的な答えを見つけるのは自分自身ですが、話を聞いてもらうだけでも心は軽くなりますし、新たな視点が得られれば一人で悩むよりも早く答えに辿り着ける可能性が高いです。 相談スキルは人生のあらゆるシーンで役立つので、まずは相談する大切さを知って、ぜひ一歩踏み出してみてください!

40代で仕事のモチベーションが切れた!頑張れない理由と対処法