モヤモヤする…キャリアの悩みはいつまで続くの?人に相談するメリットは?

「キャリアについてなんとなく不安」「悩んでるけど人に相談するのはちょっと…」 そのような悩みがある方は多いのではないでしょうか。 今まで働いていて、「キャリアについて悩んだことがない」という人はとても少ないはずです。それは、キャリアの選択で今後の人生が大きく変わってしまう可能性もあるので、日々悩んでしまうのは当たり前のことだからです。 悩みがあっても周りの人には話しずらかったり、なんとなく不安だけど言語化できないという場合もあるでしょう。 今回は、モヤモヤしてしまうキャリアの悩みについて、軽減する方法や年代別の悩みをご紹介していきます。 キャリアの悩みが尽きない理由 キャリアの悩みは尽きませんよね。悩む理由は人によって様々です。まずは、キャリアについて悩んでしまう原因の代表例をご紹介していきます。 はっきりとした正解がない キャリアにはっきりとした正解はありません。日々自分自身で選択した結果が、今のキャリアに繋がっているのです。 だからこそ、「自分の選択が正解なのか」という悩みを抱えてしまいます。 キャリアの転機が訪れた時には、「今この判断をしていいのだろうか…」と思いますよね。また人から「それで正解だよ!」と言われても、半信半疑になるのではないでしょうか。 周りの人と比べて不安になる 一人ひとり違ったキャリアがありますが、周りの人と比べて不安になることがよくあります。 例えば、同い年の友人はもう管理職なのに自分は平社員のままだったり、同僚がどんどん転職や起業をして自分のやりたいことを見つけていたりと、自分が置いていかれているような気持ちになるでしょう。 人と比べることは悪いことではないですが、あまりにも周りを気にしすぎると息苦しくなってしまいますよね。 周りを気にするとしんどい思いをするかもしれませんが、今はSNSなどで周りの近況を知ることも多いので、比べるつもりはなくても不安になることは多いはずです。 ずっと上手くいく保証がない キャリアの難しいところは、今全てうまくいっているように感じていてもそれがずっと続く保証はないということです。 もちろん同じ会社でしっかりとキャリアを積んでいいポジションにいることで、そのまま定年まで安定していたという方も大勢いらっしゃるでしょう。 しかし、それはその方の話であって全員に当てはまるわけではありません。企業勤めであれば、その企業の経営がいつ傾くかわかりませんし、自分のキャリアパスが上手くいくという保証もありません。 自営業であっても、今の仕事を安定してクライアントから受注できるかもわかりません。 いつ何があっても大丈夫なように、備えておくことに越したことはありませんが、理想のキャリアはいつ崩れていくかわからないのです。 ライフイベントの影響を受ける キャリアは人生と密接に繋がっています。結婚や出産、介護などいつどんなライフイベントが発生するかは予測できません。 女性に関して言えば妊娠・出産など女性特有のものがあり、その影響は男性よりも強くなると言えるでしょう。絶対に休まなければならない期間があるので、キャリアに空白ができてしまうのを避けられません。 もちろん男性でも、結婚や親の介護で転居必須の状況になることもありますし、その影響で今の会社を退職しなければならないということもあります。 今はライフイベント発生の心配が全くなかったとしても、長期的にキャリアを考えると、自分だけではなく周りの人々からの影響を強く受けることになることを頭に入れておきましょう。 【年代別】よくあるキャリアの悩み キャリアに関しての悩みが尽きることはありませんが、年代ごとにその悩みも多種多様です。20代の新入社員と40代のベテラン社員では悩む内容が全く違ってきますよね。 ここでは年代別によくある悩みをご紹介します。あなたも当てはまるところがあるのではないでしょうか。 【20代】業界・職種の取捨選択 20代ではまず最初に、就職活動におけるキャリアの悩みが発生します。 自分が何をやりたいのか、何に興味があるのかわからないまま就職活動を始めて受ける会社を選んでいかなければなりません。 自分自身の適性を知らないまま仕事を始めてみても、入社後すぐに自分に合っていないと感じてしまう方も多くいます。その結果、理想の社会人像とはかけ離れた生活を送ることになるかもしれません。そういった状況で不安や不満を抱えていくのが20代の特徴とも言えます。 そして20代でも数年働いていると後輩ができて、指導する立場にもなります。そこでもう一度、「このままのキャリアでいいのだろうか」と悩み出す時期が訪れるのではないでしょうか。 【30代】専門性とキャリアチェンジ 30代になるとある程度仕事も経験して、これから今の会社で専門性を磨いていくのか、管理職を目指すのか、またはキャリアチェンジをするのかと悩みます。 エンジニアなどの専門職の方であれば、もっと違うスキルや経験を求める段階かもしれません。営業職などのフロントに立つ仕事であれば、逆に専門職へのキャリアチェンジを考えるかもしれません。 30代では会社や社会の仕事の全体像が見えてくるので、自分自身はどの立ち位置に行きたいのかと悩むのではないでしょうか。働き盛りと言われる年代であることも後押しして、「転職するなら今かなぁ」と考える方もいるはずです。 もちろん今の会社のまま定年まで頑張るという判断をする方も大勢いらっしゃいますし、不安や不満がなければ問題ありません。 キャリアに関しての悩みはいつも漠然としたものなので、急に悩み出すということもあるでしょう。 【40代】仕事の責任と今後の展望 40代になると、年齢も加味されて仕事上での責任が重くなってくるでしょう。 今まではメンバーとして自分の目標達成に向けて頑張ればよかったものを、部署全体の数字に責任を持たないといけなくなったり、後輩のミスをカバーするような立場の方が多いのではないでしょうか。 そうなった場合に、自分の好きな仕事をずっとやっていた方はもっとやりたい仕事をしたいと感じるかもしれません。 責任は重くなっているのにそれに評価が追いついていない、なども悩みの一因になるでしょう。 「このままでいいのかな」と今後のキャリアを悩み、キャリアチェンジや転職を考えいるのであれば、最後の挑戦をしていきたいと考える方もいるのではないでしょうか。 【50代】定年後の生活と仕事 50代になると、定年退職が視野に入ってきます。60歳を迎える頃に、自分はどういう生活を送っているのか不安になりますよね。 現在日本人の平均寿命は男女ともに80歳を超えていることもあり、定年後も20年ほどの人生を歩んでいくことになります。 そのような中で60歳になったからすぐに仕事を辞めていいのか、年金受給までの間ちゃんと生活できるのかなど不安は尽きないことでしょう。 今までバリバリ働いてきた人であればなおさら、仕事から離れたくないと感じるのではないでしょうか。事実、ディップ株式会社が行った調査によると、60〜64歳の7割以上が定年後も働いているという結果が出ています。 参考:ディップ総合研究所 同じ会社で雇用延長をするのか、違う職場や雇用形態で引き続き働くのか、定年退職してのんびり暮らしていくのか、さまざまな選択がある中で決断していく必要があります。 少しでもキャリアの悩みを軽減するには? 正直キャリアの悩みがゼロになるということは、希少な状態でしょう。今は順調でも、それがいつまで続くかはわかりません。 ここでは、少しでもキャリアの悩みを軽減するためのコツをご紹介します。 自分の悩みを整理する キャリアに悩んでいるときに、「なんとなく不安」という方が多いのではないでしょうか。 そのような時は、まずは何に対して不安なのかを整理してみてください。お金に対しての不安なのか、充実感に対しての不安なのかによって今後の選択も変わってきます。今後キャリアに関しての選択を迫られたときに、何を優先するのかというのが明確になるからです。 「なんとなく」というフィーリングも大事な時はありますが、キャリアに関しての転機では振り返った際に、「なぜこの選択をしたのか」とはっきり言える状態になっている方が理想的です。 悩みは解決できないものか考える 自分自身の悩みを整理してみると、その悩みは今から行動すれば解決できるものなのか、そうでないものなのかがわかると思います。 例えば、専門性を磨いていきたいというのであれば今の仕事にプラスαの勉強をするなど具体的な行動が見えてきますよね。 しかし漠然とした不安である「いつかこの会社は倒産して、自分は路頭に迷うかもしれない…」など、いつか起こるかもしれない、だけど起こるかどうかはわからない不安はすぐには解決できません。 そのような不安を軽減するためには、お金を貯めておく、自分が転職できそうな業界などを調べておくなど、備えを固めておくことが大事です。 備えを固めておくことで「不安だけど、できることはやっている」と少しだけ自信を持つことができるのではないでしょうか。 自分で稼ぐスキルを身につける キャリアや将来の不安の中で根本にあるのは、やはりお金に関しての不安です。 もし今の職を失ったとしても、自分はゼロからお金を稼ぐスキルがあるんだという方はある程度の自信を持って働いていくことができます。リストラされても、地方に移住しないといけなくなっても、「まぁ何とかなるか」と思えるようになれば不安は大幅に軽減されるはずです。 そのためには、余裕があるうちに副業を始めたりお金の勉強をしておくことが大切になるでしょう。 信頼できる人に相談しよう キャリアは人生と密接に繋がっているため、あなただけはなく周囲の人、特に家族にも大きく影響を及ぼします。 だからこそ、家族には相談しておくことが大事です。あなたの周りにいる信頼できる人には、少しずつでいいので悩みを打ち明けておくことをおすすめします。 「周りに話すのはちょっと…」という方は外部のサービスを利用して、プロに相談するというのもいいでしょう。 自分に合った相談相手を探してみてください。 家族やパートナー 家族やパートナーはあなたのキャリアに関して、大きな影響を与える人達です。配偶者やお子さんがいるのであれば、それに応じてライフイベントが発生するでしょう。 今の仕事を実は辞めたいというのであれば、早めに相談して今後の計画を立てていく必要があります。 ずっと夢だったマイホームを諦めなければならないかもしれませんし、お子さんを私立に通わせるのは難しくなるかもしれません。 ご両親に相談すると本当は実家に帰ってきてほしいなど、今まで考えてなかった選択肢も発生する可能性があるのです。 あなたの悩みを軽減するために家族やパートナーに話してみるというのはもちろん、家族やパートナーの悩みや希望を知っておくことも大事です。 仲の良い友人 仲の良い友人には、思っていることをざっくばらんに話すことができるのではないでしょうか。 あなたの性格や今までの経験などある程度知っていてくれていることで、的確なアドバイスをしてくれるかもしれないですし、ただ話すだけでもいい気分転換になるはずです。 同年代であれば同じような悩みを抱えているかもしれないので、お互いに情報交換するのもいいでしょう。 家族やパートナーに言えない悩みも、話しやすいかもしれませんね。 会社の同僚や上司 会社の同僚や上司に話しやすい人がいるのであれば、相談してみるのも一つの方法です。 例えば同僚であれば、専門性を磨きたくて人事に相談したら希望の部署に異動できたということもあるかもしれませんし、上司であれば今後任せてもらう業務を見直してもらえるかもしれません。 しかし注意したいのは、しっかりと信頼できる相手にだけ相談するということです。 同じ会社内であれば、あなたの噂が回ってしまうかもしれませんし上司からは辞めたがっていると勘違いされてしまう可能性もあります。 いずれにせよキャリアに関しての悩みは、あなたの人生に深く関わっていてデリケートな問題なので話す相手はしっかりと選んだ方が良さそうです。 プロのコンサルタント 一番安心して相談できるのは、やはりプロではないでしょうか。 あなたが今一番考えなければならないことや、今後のキャリアプランについての相談など幅広くアドバイスをもらうことができます。 知り合いには相談したくないという方でも、経験豊富なコンサルタントであれば話しやすいはずです。 キャリアの決断をする際に、周りの人に相談しないといけなくなったとしても、先にプロに相談してある程度の道筋を立てておくことでプロにも相談した結果だと伝えやすくなるというメリットもあります。 もちろんあなたの情報が外に漏れることはありませんし、変に転職を勧められるということもありません。 転職エージェントと呼ばれる仕事を斡旋する企業ではなく、キャリアコンサルタントがキャリア相談を受け付けているようなサービスを探してみてください。

女性の30代はキャリアの分かれ目?後悔しない決断をする方法

「結婚はまだしないの?」「この会社ずっと続けるの?」「子どもはまだ予定ないの?」 このように周りからの声でプレッシャーを感じている方は多いのではないでしょうか。 30代の女性は周りの環境の変化もあり、多くの人が今後のキャリアに悩む時期です。 結婚・出産・親の介護など自分だけの問題ではない、ライフイベントの発生もあるでしょう。 いくら男女平等を謳われ始めているとはいえ、妊娠・出産は法律で決められた期間の休暇を取得しなければなりません。 女性はどうしても、キャリアが途切れる可能性があるのです。 そんな30代の女性が今後のキャリアを考えた際に、後悔しない決断をする方法をご紹介します。 今まさにキャリアについて悩んでいる方や、これからのために考えておきたいという方はぜひ参考にしてください! 女性の30代は選択の連続 女性は30代になると、計らずしも多くの悩みにぶつかることになります。 急な選択を迫られて焦らないためにも、自分のこれからのキャリアやライフイベントについて、よく考えておかなければなりません。 色々な選択肢があることを事前に知っておくことがとても大切になります。 今の会社で現状維持も立派な選択 「今の会社でずっと仕事を続けていく!」と決断するのも、立派な選択です。 「現状維持なんて、なんだか良くない気がする」と考える方も多いかもしれません。 しかしむやみやたらに変化を求めるのもリスクです。 今の会社のままでも福利厚生が充実していたり、家庭と両立できている上司がたくさんいたりと、あなたが自分で安心できる材料があるのであればあまり心配はないと言えます。 手軽に話を聞ける先輩がいるのであれば、実際の経験談を聞いてみるのがおすすめです。「時短勤務って実際は難しいよ」などリアルな声が聞けるかもしれません。 また会社の人事相談窓口などがあるのであれば、活用してみることであなたがまだ知らない社内制度などの情報を得られるかもしれませんね。 今の自分自身が置かれている環境を客観的に見てみると、長期的にとても働きやすかったり、実は理想の職場だったりする可能性もあるのです。 すぐに環境を変えようとするのではなく、現状を知るというのも大切です。 結婚・出産などライフイベントの発生 結婚や出産によって急にキャリアの選択を迫られる女性は多くいます。 しかもそれは、思わぬタイミングで訪れる人が大半です。 「結婚してもずっと仕事を続けたい」と思っていても、パートナーに会社は辞めてほしいと頼まれるかもしれません。 「妊娠しても産休まで仕事を続ける!」と思っていても、体調の問題で続けられなくなるかもしれません。 自分でイメージしていたライフイベントとは違う選択を迫られる可能性をしっかりと頭の中に入れておく必要があります。 福利厚生の充実した企業で働いているからといって、ずっと安定して働いていけるというわけではないのが、女性のライフイベントにおける辛いところですね。 自分の成長を重視した転職 30代になると様々な経験をしたり、スキルを習得していたりするのではないでしょうか。 「これ以上の成長はできないかも」 「もっと正当に評価されたい」 と感じるあなたは、自分の成長を重視して転職に踏み切るのも選択の1つです。 30代は新人教育をしたり、リーダーなど責任のあるポジションを経験したりすることで、今の環境でこれ以上できることがないと感じる可能性が高くなります。 周りの同世代が転職をしたという方も多いのではないでしょうか。 「転職サービスのdoda」が実施した調査によると、30代の転職理由は下記となりました。 1位 給与が低い・昇給が見込めない 2位 昇進・キャリアアップが望めない 3位 スキルアップしたい 〈参考〉転職理由ランキング【最新版】 みんなの本音を調査! 男女関係なく30代は正当な評価や新しい挑戦を考える人が多くなっています。自分の経験やスキルを活かして、会社規模を変えてみたり新しいポジションに挑戦したりすることもできる年代です。 女性だから、30代だからと成長を諦めてしまう前に、自分の成長意欲やそれに対して今の会社で実現可能なのかをしっかりと整理してみてはどうでしょうか。 転職を考えるのであれば、ネットで求人検索をしてみると、あなたの理想の条件の会社が見つかるかもしれません。 30代からの新しいキャリア 「もう30代だから新しいキャリアなんて…」と思うかもしれません。 しかし一歩踏み出せば様々な可能性があります。 30代からでも後悔しない、新しいキャリアを考えてみましょう。 経験を活かして職場環境を変える 「仕事内容は好きだけど、職場環境があまり良くない」という方は、同業界や同職種での転職することが、解決策の1つになるでしょう。 同じ業界や職種での転職であれば、ハードルも低く、経験者なので年収アップなど好条件での転職ができる可能性があります。 採用企業側からしてもあなたは即戦力なので、働き方の相談など柔軟に対応してくれるかもしれません。 また転職活動をする際には、女性の管理職割合や育休取得者の復職率などを確認することも女性の働きやすさの目安になります。 女性の働き方に関して、理解のある企業であれば安心ですね。 会社の福利厚生や長期的なキャリア形成に不安がある方は、経験を活かして違う職場環境に飛び込んでみてはいかがでしょうか。 転職して未経験の仕事への挑戦 30代の女性が未経験の仕事を始めるのには、とても高いハードルがあると感じるのではないでしょうか。 たしかに、未経験であれば30代の転職は20代の転職よりも難易度が上がります。それは企業がより即戦力となる人材を求めるからです。 しかし未経験での転職は絶対にできないということではありません。未経験だけど絶対に挑戦したい仕事があるのであれば、しっかりと志望動機を掘り下げておく必要があります。 「なんとなくかっこいいから、事務職からデザイナーになりたい」など、ふわふわした志望動機なのであれば、少し難しいでしょう。 また今までの経験から活かせるものをアピールすることも大切です。 営業職から事務職の転職であれば「資料作成が得意でPCスキルが高い」など、異なる職種でも活かせるスキルを資格などと併せて、具体的に説明することができるように準備しておきましょう。 未経験で新しい職種に就くには、それなりの理由や覚悟が必要です。採用する側の企業からしても、ふわふわした志望動機であればすぐに辞めてしまうかもしれないというリスクを感じてしまいます。 逆に言えば、志望動機をしっかりと整理することで、未経験の職種でも転職を叶えることが可能です。 難易度が高いことは確かなので、やりたいことが決まっているのであれば早めに行動を起こすようにしましょう。 家庭を優先して雇用形態を変える キャリアを考える上で、雇用形態を変更するという選択もあります。 「正社員で働きたい!」 と考える方も多くいらっしゃいますが、その理由を掘り下げてみることも必要です。 たしかに正社員であれば無期雇用となるので、突然職を失うようなリスクは低いと言えます。給与面でも非正規社員より高いことが多いでしょう。 しかし、正社員であるから残業が多くワークライフバランスが崩れてしまっていたり、過剰な責任を負わなければならないのであれば、非正規社員として働くことも考えてみてはいかがでしょうか。 パートナーや子どもとの時間をより多く確保することで、より前向きに仕事に臨むこともできるかもしれません。 厚生労働省が発表している令和4年上半期雇用動向調査結果の概況でも、全ての年代で女性はパート労働者として入職する人が一般労働者として入職した人を超えているという結果が出ています。 正社員としての安定よりも、様々な理由で非正規のパート労働者として働くことを選ぶ女性が多いというのも事実です。 自分で起業・フリーランスとして働く 30代まで仕事をしている中で、やりたいことや実現したいことが出てきた方もいるのではないでしょうか。 そんな方は自分で起業したり、フリーランスで活動するというキャリアもあります。企業に属さないため人間関係に悩むことも少なく、自由度の高い働き方が可能です。 しかし会社員から急に独立というと、金銭面など様々な不安がありますよね。 やりたいことがあるけど不安が大きいという方は、会社員を続けながら副業を始めてみることをおすすめします。 会社によっては副業禁止の場合もあるので、事前に確認は必要ですが、会社員として安定収入を得ながら副業をすることで、独立後のイメージを具体的に行うことができます。 「正直厳しいな…」と感じるのであれば、内容ややり方などを見直す必要がありそうですね。 現在は起業家やフリーランサーがどんどん情報発信をしてくれているので、SNSやインターネットから無料で情報を集めることも可能です。 難しい税金対策をわかりやすく説明してくれている本なども多数出版されています。 実際の経験談からのアドバイスも多くみられるので、自分と同じような境遇の方を探してみることで、「自分にもできそう」と思えるのではないでしょうか。 独立であれば、年齢も性別も誰かに気にされることがないので、自分の考え方やライフスタイルに合うのであれば、新しいキャリアへの1歩を踏み出してみてもいいかもしれません。 後悔しない決断をする方法 キャリアの選択はとても重要です。 「考えすぎて何もできない」というのも良くないですが、後悔しないためにしっかりと準備することも大切です。 「なりたい自分」をイメージする 「なりたい自分」イメージできますか? 急に聞かれても難しいと思います。しかしキャリアを考える上では、とても大切です。 転職や起業、退職など様々な選択肢がある中で、「これって正解なのかな?」と考えてしまうことがあると思います。 何のためにその選択をするのか。その指標とできるのが「なりたい自分」を実現できるかということです。 「仕事を辞めて専業主婦になりたい」というのは、「とりあえず仕事が嫌だから」ですか? それとも「余裕をもって家族との時間を大切にできている自分でいたい」と思っているからですか? 1つの選択をする際の理由を考えてみても、後者の方が納得感が強そうですよね。「自分でこうしたいから」と言えるよう状態になることが理想的です。 どんな選択をしても嫌な出来事は必ず起きると思います。苦境に立たされた時でも言い訳せず、自分の選択に自信を持てるような指標を持っておくと良いでしょう。 早まらない・焦らない キャリアの選択をする際には、早まったり焦ったりして決断をするのはとても危険です。 周りからのプレッシャーや環境によっては、選択を急いでしまうでしょう。しかし、勢いに任せて決断してしまうと後で後悔したり、誰かのせいにしてしまったりする危険があります。 「あの時もう少し考えていれば・・・」と思ってもキャリアのやり直しはできません。 退職してから「本当は仕事がとても好きだった」ということに気付く方もいらっしゃいます。そうなってしまっても、後戻りができないのが現実です。 「正社員から専業主婦になったけど、やっぱり正社員で働きたい」と思っても、同じ条件で働ける企業が見つからない可能性も高くなります。 自分自身で決断を急いでいると感じる時は、焦る気持ちをグッと抑えて、一度立ち止まることを心がけてください。 悩みを人に話してみる 自分ひとりではぐるぐると考えが巡ってしまい、立ち止まってしまいますよね。 そんな時は、今の状況や考えを人に話してみてはいかがでしょうか。 家族や親しい友人など、悩みを相談できる相手がいるのであれば、自分で考えていることを話しているうちに、頭の中が整理されることがあります。 またあなたをよく知る人であれば、納得感のあるアドバイスやあなたの気づいていない強みを教えてもらえるかもしれません。 しかし、キャリアについての悩みはとてもデリケートなので、知り合いにはあまり話したくないという方も多いと思います。 そういった方は、外部のコンサルティングサービスを利用して、プロに相談してみるのも1つの手段です。 転職をしたい人だけがカウンセリングを受けるようなイメージがありますが、キャリアに悩んでいるという状態でも相談することができます。 同じような境遇の方の実例を聞くことができたり、違った角度からのアドバイスをもらったりすることで、心が晴れることもあります。 自分ひとりで決断するのは不安…という方は、まず一度相談してみてはいかがでしょうか。

2年目で転職はできる?仕事を辞めたいと思ったらやってみるべき5つのこと

入社2年目で「仕事を辞めたい」「転職したい」と考え始める方は、たくさんいらっしゃいます。そこで今回はそんな悩みをお持ちの方に、具体的なアドバイスを5つご紹介します。 仕事を辞めたい方が取り組むべき5つのステップ 新卒で入社したばかりのころは、覚えることも多く、業務についていくのに精いっぱいになるものです。それが2年目になると仕事にも慣れ、会社を辞めたいという気持ちがわくこともあります。 しかし勢いで辞めてしまうと、その後のキャリアで大きな苦労を抱えてしまうかもしれません。 だからこそ、下記の5つを参考にきちんと計画を立てて行動してみてください。 1.会社を辞めたい理由を考える まずは、自分がなぜ転職をしたくなったのか、原因を考えましょう。 ここがクリアにならなければ、なんとなく転職をしてまた2年経ったころに仕事を辞めたくなってしまいます。 人が転職したい理由は様々ですが、多くの場合人間関係に由来します。上司と合わなかったり、職場の雰囲気に馴染めなかったり、後輩とのコミュニケーションが上手くいかなかったりといったものが多いでしょう。 人間関係が悪化すると、適応障害やうつ病などメンタル的な問題を抱えることもあります。 また、仕事内容を理由に転職する方も多いです。入社前とのイメージにギャップがあり、「仕事が楽しくない」「やりがいを感じられない」といったこともあるでしょう。 そういった状況で他社の求人を見ると、「自分のやりたいことは、別の会社でならできるかもしれない」といった気持ちになるものです。 給与や休日など、待遇面に関する理由もあります。 仲間に恵まれ仕事が面白くても、生活費に困るほど給料が少なかったり、休みが取れず余暇を楽しめなかったりすると、長く働き続けることはできません。似た仕事をしてもっと待遇が良くなる環境があれば、そちらで働きたいと思うのは自然なことです。 2.有給休暇の取得や休職 自分が退職したい理由を整理しようとしても、日々の仕事に追われて冷静に考えられないことがあります。 そんな時は有給休暇を取って、気分をリフレッシュしてください。 今の会社で続けるにしても、転職するにしても、ネガティブな気持ちのままでは上手くいきません。 休暇中にこの先のことを考え詰めるのではなく、一度仕事のことを忘れ、自分の気持ちを上向きにすることが大切です。休暇が終わりまた仕事に戻ったとき、転職活動をするか改めて考えてみてください。 また、肉体的・精神的な疲労が大きい場合、休職してみるのも一手です。退職してから会社に戻るのは難しくても、休職であればまた復帰できます。 「休職期間があると転職に不利ではないか」と考える方もいますが、一時的な家業の手伝いや、怪我をした家族のサポートなどの理由であれば、ネガティブに取られることは少ないです。 3.転職せず会社内で問題を解決できないか検討 なぜ転職したいかが明らかになったら、その問題をまずは社内で解決できないか考えてみましょう。 上司から正当な評価がされない、パワハラを受けているといった人間関係での問題は、人事部と交渉すると改善する可能性があります。ハラスメントがある場合は、証拠を持参できるとより早急に対応してもらいやすいでしょう。 また、こうした悩みから精神的に不安定になったり、体調が悪くなったりしている方は、産業医への相談も視野に入れてください。 後輩指導がネックになっている場合、指導係の変更などができないか上司に相談してみましょう。「自分は人にものを教えるのが向いていない」と考えてしまう方も多いですが、人と人との問題なので、単に相性が悪いだけの可能性もあります。 「途中で放り出しては申し訳ない」という気持ちも生まれるかもしれませんが、後輩にとってももより相性のよい上司と組んだ方が早く成長ができるため、お互いにとってメリットがあります。 仕事内容が原因で転職を考えているのであれば、部署移動やチームの変更などを検討します。業務内容が変わることで新しい気持ちで仕事に取り組め、前向きになるケースは少なくありません。 事前に「2年間だけ経験を積んで、そこで転職する」と決めておけば、期限が区切られている分、集中して働くこともできます。 部署異動を申し出る時には、「今の仕事が嫌だから」といった理由は伏せた方が賢明です。新しい仕事にチャレンジすることで、自分の対応できる仕事の幅が広がること、広い視野を持って業務ができるようになることなど、ポジティブな理由を考えましょう。 待遇面で給与に不満がある場合、まずは何を達成したら給与が上がるか、評価について確認しましょう。評価基準が明確なのであれば、それに向かって努力することと転職すること、どちらが自分にとって合っているか冷静に判断できます。 資格を取得すると手当てが出るケースもあるので、そういった情報も改めて確認してください。 休日の日数や労働時間が問題の場合、働き方を変えられないか相談することもできます。人事部や総務部と話し合い、どのような選択肢があるのか確認してください。 2年目は仕事での疲れが溜まり体調の変化も起きやすい時期なので、「みんな同じ条件で働いているから、自分だけ変えてほしいとは言い出せない」と無理しないようにしましょう。 いずれのケースでも、まずは自分を責めすぎる前に、周りの人に相談してみてください。 4.退職後のスケジューリング 考えた結果、転職を決意したのであれば、今後のスケジュールを立ててください。 何も決めずに退職してしまうと、仕事が決まらず気持ちが焦ったり、転職活動が上手くいかなかったりする可能性があります。今の職場から期間を空けずに転職する場合、退社日と入社日がかぶらないようにしなくてはなりません。 引継ぎや有給休暇の消化などを考え、直属の上司や人事とすり合わせましょう。 転職活動を始めたら、新しい職場にはいつまでは前の職場に籍を残す必要があるかを説明し、入社日で折り合いがつくかしっかり話し合ってください。 次の仕事を始めるまで期間をおく場合、失業保険についても調べておきましょう。年齢や職場に勤務していた年数などに応じて、もらえる金額や期間が変わります。また、手続きに必要な書類もあるので、ネットで調べたり役所で調べたりしてみてください。 5.転職活動の準備・実行 ここまで準備ができたら、いよいよ転職活動の準備を始めます。 求人を見ているとどれを選べばよいかわからなくなることもありますが、そんな時は先に考えた、「自分が転職したい理由」を改めて確認してください。 例えば、体育会系の厳しい人間関係に疲れているのに、給与が高いからといって似たような社風の職場に転職してしまうと、同じ悩みを持つことになります。 また、新卒の就職活動の時に行った自己分析をすることがおすすめです。学生のころから2年経ち、新たな強みができたり、以前は弱みだった部分がカバーできるようになったりしているはずです。そういったところを転職活動でアピールできるよう、改めて自分について考えましょう。 一人で考えるのが難しければ、キャリアコンサルティングを利用してみてください。 キャリアコンサルタントはこれからのキャリアを一緒に考え、自分の強みを活かした転職をするにはどうしたらいいかアドバイスをくれます。 ビジネスに対して意識が高い人が使うイメージもあるかもしれませんが、実際には「なんとなく仕事を辞めたいと思って悩んでいる」といった相談も受けています。 第三者の視点を入れることで客観的な意見を取り入れられるので、非常におすすめです。 準備が整ったら、転職活動を本格的に始めます。 まずは求人サイトを見てみて、どんな仕事があるか調べます。実際にその会社の従業員の方と話さないとわからないこともあるので、気になるものがあれば積極的に応募したり、話を聞きに行ったりしてみましょう。 自分で探すだけでなく、転職エージェントの活用も役立ちます。 プロの目線からよりあなたにあった求人をピックアップしてくれますし、採用されるようにあらゆる面でサポートが入ります。転職サイトや転職エージェントはそれぞれ特徴があり、例えば「看護師のための転職サイト」など、職種に特化したものがあります。 自分のやりたいことがはっきりしている場合は、こうしたサイトがおすすめです。 また、転職サイトや転職エージェントは2~3社ほどかけもちすると、スピード感を持って転職活動を進められます。 2年目の人の転職におすすめの業界 コロナ禍で休業・倒産する企業が増えていますが、一方で業績を伸ばしている企業もあります。2年目の方はこうした業界を選ぶことで、より転職しやすくなるでしょう。 まず、IT業界です。 各企業でリモートワークが導入されたり、人と人との接触を減らすためにITツールを導入したりといった動きが活発になり、社内システムの開発やIT機器の製造が伸びています。 今後も、コロナ禍が続く以上はこうした分野が成長していくと考えられています。エンジニアやIT機器メーカーの営業などに興味がある方は、今がチャンスです。 医療・衛生品もコロナ禍を追い風にしている業界です。医師や看護師、薬剤師といった医療従事者を始め、病院の受付や事務などの求人も増えています。 ハンドソープや石鹸、消毒液などのメーカーもビジネスを拡大しており、経験者はもちろん、未経験の第二新卒も採用しています。 人々が外出しなくなった結果、ECの利用が増え、それに伴い物流業界も業績を伸ばし始めました。ドライバーや運行管理などの需要が拡大し、求人も増加傾向です。 長距離運転は体力的に厳しいイメージもありますが、国土交通省を中心に長時間労働を是正する動きが強まっていますし、基本的には一人で業務が完結することからも人気が高まっています。 2年目の人が面接でアピールすべきポイント 2年目での転職は第二新卒という枠に入りますが、ここでアピールすべきポイントが2つあります。 1つ目は、1社目をなぜ辞めたかという理由を明確に説明することです。 面接官になんとなく転職していると思われてしまうと「うちで採用しても、またすぐ辞めて別の会社に転職するのでは」と判断されてしまいます。転職の理由は、嘘をつく必要はありませんが、なるべくポジティブな表現をすることがおすすめです。 例えば「仕事が合わなかった」という理由であれば、「○○という業務に携わることで、○○を経験し、そちらをメインにした仕事の方が自分の合っていると感じた」などと言い換えてみてください。 2つ目は、1社目で学んだことやスキルを、その会社でどう活かせるかについてです。 例えばエンジニアからウェディングプランナーに転職する場合、一見するとまったく関係のない業界なので、1社目の経験を活かすことが難しいように思えます。 しかし 「エンジニアとして他のメンバーと協力しながら、一つのアプリを開発するために、スケジュールをどう管理していくか、チーム内のコミュニケーションをどう工夫すれば円滑に進められるかを学びました。これはプランナーとして、お客様の結婚式という一つの目標に向かい、メンバーでコミュニケーションを取りながら取り組む中で、活かせるスキルだと思います」 といったように、つなげることは可能です。 2年目での転職はしっかり準備してから実行しよう よく「石の上にも3年」と言いますが、転職したい明確な理由があるのに、無理に今の会社に居続ける必要はありません。 冷静に現在の状況を考え、転職した方がよいと思うのであれば行動をすべきです。しかしその場合、勢いで辞めてしまうのではなく、しっかりと準備をしましょう。

女性のキャリアの現実と、その対処法について

「女性ってなんだか働きにくい…」「キャリアアップは現実的に難しいかもしれない…」「結婚・子育てでキャリアを捨てないといけないかも…」 など、女性のキャリアに関する課題は、ライフステージごとにたくさんあります。今回は、女性のキャリアのシビアな現実と、その対処法について、実例とともに見ていきましょう。 働く女性は増えている まずは大枠の背景、社会環境をみていきましょう。 日本では、どんどん少子高齢化が進んでおり、働き手が不足すると言われています。そのため、日本政府は「一億総活躍プラン」として、女性や高齢者の社会進出を進める取り組みをしています。 出産や育児のため、主に30代女性の労働人口が少なくなる「M字カーブ現象」は、近年では“台形”と呼ばれているほど、解消されています。 参考:資料出所:総務省「労働力調査」(平成 22 年、令和2年) 働く女性が多くなっているのは、政府の施策だけではなく、「個人の時代」という要素が強くなり、理由はさまざま多岐にわたります。 多くみられるのが、「社会とつながっていたい」「社会貢献をして自分の存在意義を感じたい」「働かないと経済的に厳しい」「自己成長がしたい」などです。 女性は男性よりキャリアに不安を感じている 一般的に、女性は男性に比べて、キャリアに多くの不安を持っていると言われています。それは、「ライフステージが変わるタイミング」が男性よりも多いとされているからです。 結婚、妊活、出産、子育てなどのライフイベントや、生理、更年期など女性特有の身体の悩み、親の介護 などなど… キャリアを歩むうえで、様々な壁が出てくるのが現実です。 女性の前に立ちはだかる壁は、たくさんある そんな女性のキャリアの現実は、いったいどんな実態なのでしょうか?世代・イベントごとに見ていきましょう。 20代までの女性のキャリアの壁 独身で、働きながら婚活をしている人は多くいらっしゃいます。仕事の適性に関して、転職に関して悩む方もいらっしゃるでしょう。 また20代の時期は、一般的に生理が重くなり、働くのがつらいと感じる人も多くなると言われています。 Aさん(27歳/独身/会社員) 「仕事で失敗をしてしまって、自分に今の仕事が向いているのか、わからなくなってきました。このまま同じ会社で続けるのが良いかわからない…。結婚もしたいけれど、日々のタスクに追われていて、休日は疲れて休むしかできず、なかなか出会いの場に行くことができない…。仕事や職種と、自分に合う結婚相手・子供のタイミング…何かと女性は考えることが多いと思います」 Bさん(29歳/既婚/会社員) 「仕事をいつ頑張って、いつ産めばいいの?と思います。なぜ女性ばかり悩まなくてはならないの?!とたまに思ってしまいます。理想の産み時なんてないんでしょうけれど、できるだけキャリアの可能性を広げておきたいと思うと、妊活が後回しになってしまいます」 Cさん(25歳/独身/会社員) 「20代になってから生理が急に重くなってしまい、その時期になるとベッドから起きられないほどつらくなります。会社には“生理休暇”の制度があるのですが、周りに活用している人がおらず、男性の上司ということもあり、言い出しづらく、困っています」 Dさん(27歳/既婚/会社員) 「異動先の上司から、『結婚されて1年ですが、そろそろ子どもは考えられているんですか?』と質問されました。本当はもう少ししたら妊活を始める予定だったのですが、『全く考えていません』と言いました。そう言い切らないと、仕事内容が変わって、他の同期と差がついてしまいそうだったから…」 30代女性 結婚して、子どもがいる人も多くなってくる30代。一般的には30代が一番忙しい時期、などとも言われています。 Eさん(31歳/既婚/会社員) 「子どもが2人いて、現在2人目の育休中です。正直、職場復帰がとても怖いです。まだ1人の時は、なんとか夫と協力し合って乗り越えられましたが、2人いるとなると考えただけで、どっと疲れてしまいます。こんな状態で、自分のキャリアアップなんて考えられないと思います」 Fさん(32歳/既婚/自営業) 「1児のワーママです。妊娠しながら会社で働いていた時、産休・育休をとるリスクがあるからと、プロジェクトから降ろされたことがありました。その時はとても悔しかったし、これが女性のキャリアの現実か…と思いました」 Gさん(35歳/既婚/会社員) 「“小1の壁”を乗り越えられずに、退職しました。地方から東京に出ていて、周りに頼れる人もおらず、ワンオペ状態なので仕方ないことだし、これでよかったと思っています。でもたまに、あのままキャリアを築けていたらどうなっていたんだろう…と考えてしまうことがあります」 Hさん(37歳/独身/フリーランス) 「体力面で男性と同じように働けないのが、悔しいです。フリーランスという働き方を選択したので、覚悟はしていたのですが、30代になって周りの男性と比べて体力が減って稼働できない時間があるのが、もどかしく、もっと体力があれば…と思うことがあります」 40代女性 Iさん(40歳/既婚/会社員) 「不妊治療をしています。営業職なこともあって、治療と仕事の両立が、思った以上に体力的にも、精神的にもつらいです。会社の同期は、『子どもがいて時短勤務というだけで評価が下がる』と嘆いていたので、そういった心配もあります」 Jさん(49歳/女性/会社員) 「ホルモンバランスにより気分が浮き沈みしてしまうことが、最近よくあります。部下の言動がいちいち気になってしまったり、家庭で夫とけんかしてしまったり…。仕事のパフォーマンスも悪くなっていることがわかり、少し焦っています」 Kさん(50歳/女性/主婦) 「親の介護と仕事の両立ができず、退職しました。金銭的にも、ケアマネージャーや老人ホームに頼ることができず、家で介護をしています。人生の優先順位を考えて、仕事を辞めた選択は間違っていないと思っています。ただ、金銭的には不安があるので、パートで求職しています」 本当にどれもリアルで、切実な女性たちの声。 「仕事を続けるのはしんどい…!けど、やめたら経済的に不自由になってしまう…」「仕事を再開したいけれど、家族に反対されている…」「キャリアと育児を両立された先輩のきらきら話は、共感しづらく、かえってモチベーションが下がってしまう…」 などなど、ほかにも、人の数だけ悩みはたくさんあります。 この記事を読んでいただいている方の中には「わかりすぎる!」と共感する方もいれば、「女性のキャリアの現実は、厳しいんだ…」と憂鬱になるもいらっしゃるかもしれません。 しかし、心配しすぎる必要はありません。そんなにお先真っ暗、というわけではないと思うのです。 ここからは対策を見ていきましょう! 女性のキャリアの現実をより良くする解決策! ここまで様々な女性のキャリアの現実に関するコメントを見てきました。環境や悩んでいることは、それぞれで異なっていますが、解決方法は意外と共通しているものがあると思います。 「今悩みがある…」という方はぜひ、この中の1つでも良いので試してみてください! 情報収集をする 今悩んでいることに関して、一度立ち止まって、情報収集をしてみるのが、第一のステップとしてとてもおすすめの方法です。 例えば、子育てと仕事の両立に関して悩んでいる場合は、「職場に時短制度はないか?」「より子育てと両立させられる職種は何か?」「地域に子育てのサポート・施策はあるか?」など、今の環境をより良くするための“情報収集”をしてみましょう。インターネットや、ハローワーク、区民センターなどに情報があるケースが多いです。 世の中にある仕事を調べるときや、自分自身の適職を考える際に役立つのは、厚生労働省が運営している「Job tag(ジョブタグ)」というサイトです。 職業興味検査や価値観検査などをすることもできるので、就職・転職をする前などに使用してみてください。 参考:厚生労働省 Job tag https://shigoto.mhlw.go.jp/User/ また、情報収集の手段としては、書籍や記事もとても有益です。ぜひ積極的に悩みがあるポイントの情報を取りに行くことをおすすめします! 自分の気持ちを整理する 情報を集めることができたら、次は「自分はどうしたいのか?」を1人で考えることがおすすめです。忙しくしていると取り残してしまいがちな「自分の気持ち」にじっくりと向き合ってみましょう。「忙しい」という字は、「心をなくす」と書きます。 忙しくしていると、目の前の出来事をこなすので精一杯になってしまいます。その結果、自分では思ってもみなかった方向に進んでしまうこともありますので、一度立ち止まって周りを見渡して、自分と向き合うのが良いでしょう。 自分はどういうことで悩んでいて、その悩みがこういう理想の状態になっていてほしくて、そのためには何ができるか… 現実と、理想と、そのギャップを埋めるための方法を、紙に書きだして考えてみると、意外とシンプルなことに悩んでいた、と気づくことができるかもしれません。 周りの人に相談する 1人でずっと、もんもんと考えているのは、あまり良い状態ではないかもしれません。 自分自身の悩みを、「どうせ上司に言っても聞いてくれないだろうから」「私だけの問題だし…」と抱え込まないようにしてください。 お伝えできる範囲で良いと思いますので、ご家族・パートナーや、職場の方々、その他周りの方々へ、今ご自身が「どういうことが起こっていて」「それにどう感じていて」「どういう風にしたいのか」を伝えてみましょう。一人で考えた、「現実と、理想と、そのギャップを埋めるための方法」です。 人と話すことで、改めて「自分ってこういう風に考えていたんだ…」と気づけることがあります。そして、自分では思いつかなかった角度の意見や考えを受け取ることができるかもしれません。勇気を出して、一歩踏み出すと、物事は良い方向に進み始めることが多いです。 目標とアクションを決めて、実行する 情報収集をして、自分で考えて、周囲に相談して…といろいろな観点の情報から、自分自身の人生として「どうなっていたいか」が見えてくるはずです。 それは、人それぞれの思いがあると思います。 「ママになっても働き続けたい」「キャリアチェンジとしてこういう職種で働きたい」「やっぱり子供が欲しい」「フリーランスとして働きたい」「リーダーになりたい」「子育てに集中したい」「すべてを実現したい」などなど… その理想の目標を設定した後は、どういうアクションが取れるか、考えてみましょう。ここも情報収集が役立つと思います。 もちろん色んな制約もあるかと思います。金銭的、社会的などなど、そういったこともすべて踏まえて、実現できる目標やアクションを選ぶようにしていきましょう。 決めたアクションは、紙に書いていつも見えるところに置いておくと続けやすいと言われています。ぜひ試してみてください! プロのキャリアコンサルタントに相談するのもおすすめ 「とは言っても、自分1人じゃどうしたらよいかわからない…」「現実はそんなにうまくいかないよ…」「女性ならではの現実に戸惑っている…」「働きたいのに、子育てとの両立で仕事をやめないといけないかも…」 そう感じている方もいらっしゃるかもしれません。そんな時は、プロのキャリコンサルタントに相談することがおすすめです。 キャリコンサルタントに相談するメリットを、少しご紹介します。 あなたの今の気持ち・悩みを整理することができる キャリアコンサルタントは、相談を聞くプロの訓練を受けています。そのため、あなたの悩みをキャリアコンサルタントに話すと、きっとご自身の考えが整理されるでしょう。 自分では目の前のことしか見えていなかったけれど、キャリアコンサルタントに話していくうちに、自分の悩みの本当のポイントが見えてくるかと思います。 あなたの目標・ありたい姿を一緒に見つけられる ご自身で「こうなりたい」「こうしたい」と目標がはっきり決まっていない場合でも、キャリアコンサルタントと話していくうちに、過去ご自身がどういったことでモチベーションが上がっていて、どういったことでポジティブになれていたか、という、「大切な軸」が見えてきます。 キャリアコンサルタントは有益な質問を投げかけてくれると思いますので、その質問に答えていくうちにだんだんと、じっくりとわかってくることがあるかと思います。それを踏まえて、あなたの人生として今後の目標、ありたい姿がわかってくることがあります。 キャリアコンサルタントは、“キャリアの相談に関するプロ”なので、きっとあなたの悩みの解決の糸口を見つけられますよ!

産休・育休中にできる!キャリアへの不安を和らげる方法6選

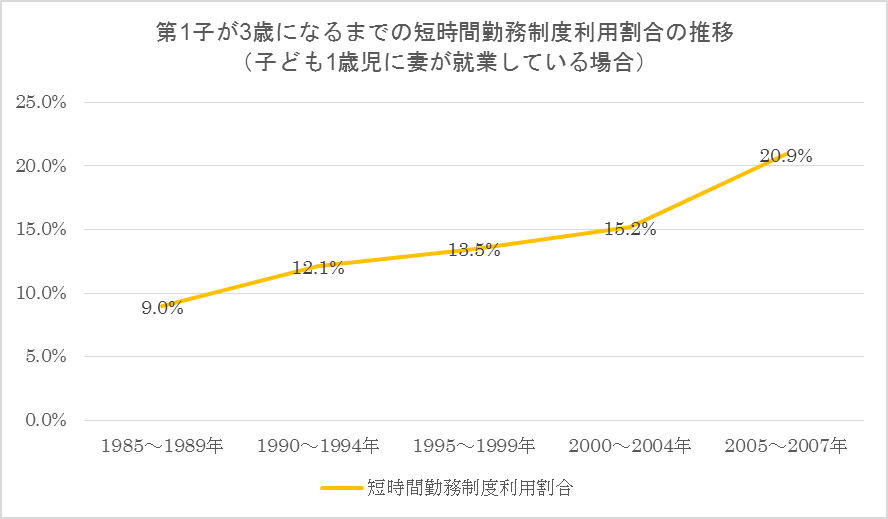

働く女性は妊娠すると必ず産前産後休暇を取得しなければなりません。しかしその休暇期間にとても不安を感じる女性が多いのが現状です。 妊娠は尊くおめでたいことですが、今後のキャリアのことを考えると手放しに喜んでばかりではいられないという方もいるのではないでしょうか。 「今のポジションに戻って来れるのかな…」「時短勤務になっても今のように働けるかな…」 と産休から復職までを想像すると不安が絶えません。そこで今回は産休・育休取得中にできる、今後のキャリアへの不安を和らげる方法6選をご紹介します! 不安を抱えるあなたが少しでも楽になれば幸いです。 産休・育休中に感じるキャリアへの不安 株式会社MAPが行なった調査によると、40%の女性が「産休・育休の制度が整っていたとしても、結婚・出産が自分自身のキャリア形成にとってマイナスになると感じる」という結果が出ています。 女性にとって結婚や出産などのライフイベントの発生は、嬉しい反面キャリアのことを考えると、マイナスに感じてしまうようです。 では、産休・育休に入ることでどのような不安を感じるのでしょうか。 元の仕事を続けられるか まずは、今と同じように働くことができるのかという不安があります。 管理職など責任のあるポジションに就いている方なら、その不安はより大きいのではないでしょうか。今の業務がとても楽しく、復職後に業務内容が変わってしまうのは嫌だという方もいるはずです。 育児介護休業法では、妊娠・出産からの復職者は元の仕事に戻すということが企業に求められていますが、あなた自身が休職前と同じ働き方に続けられるかはわかりません。 働く日が不規則であったり、夜遅くまでの業務が続くのであれば、子育てをしながら続けることは少し難しいと感じるかもしれません。また休職中に部署や業務自体がなくなってしまう可能性もあります。 今の職場で長期的なキャリア形成を目指していたけれど、休職によってそれが叶わないかもしれないという不安は大きいでしょう。 育児と仕事を両立できるか 休職中は育児への想像が膨らみます。 今までの生活では、仕事だけで手一杯だったのに、ここに育児が加わるとなると自分の体力的にも時間的にもしっかりとこなせるのか、不安になりますよね。 仕事に関しては、やはり時間などの制約が増えてしまうので、今までと同じ働き方ではなく、より効率を重視したり、同僚を頼ったりしなくてはいけません。 急に体調を崩す子どもを迎えに行くと、業務に穴を空けてしまうかもしれません。全力で仕事を頑張っていると、思うように子どもとの時間を作れないかもしれません。 完璧主義なあなたはそのような想像をして、不安でいっぱいになってしまうのではないでしょうか。 自分は会社で役立てるのか 産休取得後大半の女性が、育児休業も取得します。保育園入園の時期にもよりますが、1年程度は会社を休む方が多いようです。 育児休業の後、元の会社に戻って自分の役割や居場所はあるのか、新しい人材が入ってきて自分の仕事がなくなっているのではないか、と不安に感じます。 社内のシステムが刷新されていたり、業務フローが変わっていたり、自分が働いていた頃の仕事の取り組み方では通用しない状況になっているかもしれません。1から覚え直さないといけない状況で自分は役に立てるのか、と不安になりますよね。 今まで評価されて活躍してきたのであれば、余計に周りからの視線なども気にしてプレッシャーに感じてしまうのではないでしょうか。 復職後に評価が下がってしまい、会社から自分は必要とされていないのかもしれないと不安になる方もいます。 不安になってしまう原因 女性は休職中に、なぜキャリアに対しての不安を抱いてしまうのでしょうか。その原因をいくつかご紹介していきます。 妊娠によるホルモンバランスの乱れ 妊娠中はホルモンバランスが乱れることにより、精神的に不安定になります。 見た目にお腹が大きくなっていくだけでなく、女性は妊娠すると心身ともに別人になると言われるほどです。 不安定な精神状態のままで、今後のことを想像すると不安や心配でいっぱいになってしまうのは当たり前のことです。 しかし不安やイライラは、生まれてくる子どもに対してもあまりいい影響はありません。出産直前の産休中は、少し考える時間があるので、あまり自分を追い詰めすぎず少し落ち着いて、ゆっくりと考えてみることが理想的ですが、わかっていても不安になってしまうのが現実です。 金銭的な問題 産休・育休に入ると健康保険から手当の支給がありますが、収入は今まで勤務していた頃の5〜7割になります。 そうなった時に、今後の生活をイメージすると少し家計が厳しいと感じる方も多いのではないでしょうか。 家族が増えると、それだけ支出も増えていきます。子どもが生まれれば、赤ちゃん用品など、子育てに必要な費用も発生します。収入面からの今後のライフプランを考えると、「キャリアより子育てを優先したいから、退職して専業主婦になる」という選択は難しいという判断になるかもしれません。 育児をしながら時短勤務になっても、その分給料は減ってしまいます。収入が不安な方は、産休中に家計を見直してみることで不安な気持ちが少し落ち着くでしょう。 育児への漠然とした不安 「自分に子育てができるのかな…」と不安になる方もいるでしょう。 育児への不安は漠然としたものです。子どもが生まれることで、今までの生活とはガラッと一変してしまうと言ってもいいでしょう。 経験したことないことをするので失敗も当たり前なのですが、「上手くやらないと」と自分を追い込んでしまう可能性もあります。 今ではSNSで育児に関して発信している方が大勢いるので、他人と比べて自己嫌悪に陥ることもあるでしょう。人ができているのに自分はできていないことに直面すると、誰しも不安になるものです。 そこへ自分のキャリアという問題も追加されるので、育児と仕事のバランスを悩んでしまいます。何が不安かわからないけど、なんとなく不安を感じるという可能性もあります。 社会とのつながりが薄れる 産休に入ると、今まで毎日のように顔を合わせていた同僚と会うこともなく、毎日のように連絡をとっていたクライアントと連絡を取ることもなくなります。 忙しく大変だと感じていた毎日が恋しくなるでしょう。何か仕事を求められることもなくなるため、社会とのつながりを感じられず孤独を感じてしまいます。 また家にいると評価されるということもなくなってしまうため、時間があっても何もやる気が出なくなるような人もいます。 仕事を頑張ってきたからこそ、社会的に評価されないということがとてもストレスに感じてしまう可能性があります。 不安を和らげる方法6選 産休に入ることでキャリアへの影響を不安に感じる方はたくさんいます。 その不安を少しでも和らげる方法6選をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。 ①まずはパートナーと話し合い あなたが不安になる時、一番近くにいるのはあなたのパートナーです。まずはパートナーに今の不安な気持ちを共有しましょう。 あなたのキャリアや家庭の金銭的な問題まで、密接に関係しているのはパートナーに他なりません。2人で話し合うことで、自分では考えていなかった選択肢も生まれるかもしれません。 あなたが仕事を頑張りたいのであれば、パートナーの協力は必須です。自分でやらなければならないと思っていた、保育園の送迎や家事の分担など、まずは1人で悩まずにパートナーに、相談してみましょう。 ②利用できる制度の確認 育児と両立できるかな…と不安になるのであれば、育児を助けてくれる制度やサービスなどを確認しましょう。 パートナー以外に祖父母など頼れるところがないのであれば、各自治体によって、ベビーシッターや家事代行などを産後は無料で提供してくれるような制度もあります。 しっかりキャリアを進んでいきたいと考えているのであれば尚更、自治体の制度やサービスを利用することで育児と仕事の両立を目指すこともできます。 育児・仕事・家事を、全て完璧にこなそうとしなくてもいいのです。頼れるものを知っておくことで、いざという時に落ち着いて行動できるでしょう。 また自治体のサービスを利用することで、同じような境遇の方と知り合うこともできるかもしれません。そういった方達と情報交換をすることで、地域特有の情報を得られたりあなたにとってプラスに働く可能性があります。 ③復職後の働き方をイメージする 産休や育休中の不安は、まだまだ漠然としたものが多いのではないでしょうか。一体何に対して一番不安を感じているのかを整理してみる必要があります。復職を目指しているのであれば、復職後の自分の働き方をイメージしてみるのがおすすめです。 保育園は近くにあるのか、勤務時間は何時から何時まで可能なのか、など具体的に書き出してみることで意外と勤務時間としては以前と変わらないという可能性もあります。 逆に住んでいる地域に十分な数の保育園がなかったり、思いの外預かってくれる時間が短かったりと、想像と違う結果があるかもしれません。 そういった場合は、復職後の働き方を調整しなくてはなりません。フルタイムでの復職ではなく、時短勤務や休日出勤の免除を申し出るなど、企業に対して協力を仰ぐことも必要になってきます。 もし企業側で対応できないのであれば、ベビーシッターの活用や制度や施設など育児環境が充実した自治体への引っ越しなど他の選択肢を探していかなければなりません。 ④経験者に話を聞く 想像ばかりで不安が大きくなってしまう方は、経験者に話を聞いてみるのがおすすめです。可能であれば、同じ会社の産休・育休取得者や時短勤務者がいいでしょう。 実際に話を聞くと時短勤務でもしっかりと評価をしてもらえたり、周りで働く人たちも早退などに理解があったりと、不安を解消するような情報が得られるかもしれません。 そのようなプラスの情報を知ることができれば、復職に対しての不安は小さくなるのではないでしょうか。 逆に復職すると降格させられたり、評価が不当であったりと今の会社があまりいい環境でないと知ることができる可能性もあります。 その場合は、あまりいい環境でなくても本当に続けたい仕事なのかとしっかりと検討してく必要がありますが、休職中にその情報を知ることができてラッキーだと考えましょう。 ⑤スキルを習得する フルタイムで働いていた方は、休職中を何もしていない期間と感じてしまうのではないでしょうか。 実際は育児と母体の回復のための休職期間ですが、何か行動をしていないと無駄に過ごしていると感じてしまう方も多いはずです。社会とのつながりが薄れている影響もあり、自分自身の存在価値などを考えてしまうことがあります。 そんな方は、仕事に活かせるスキルを身につけるのはいかがでしょうか。例えば、元々興味のあったwebデザインに挑戦してみたり、家計管理のために簿記やFPの資格の勉強をしてみることで、時間を有効に使いながら自分自身もスキルアップしていると感じることができます。 その結果、復職時に会社へアピールする材料にもなることもあります。不安であった休職期間もあってよかったと思えるようになると良いですね。 ⑥出産後の転職も視野に入れる 子どもがいると転職は難しい、と最初から転職を選択肢に入れていない方もいるのではないでしょうか。 しかし一概に難しいというわけではありません。探してみると、子育てを応援してくれる企業はたくさんあります。 子どもとの時間も大切にしたいけれども、仕事もバリバリ頑張りたいのであれば、時短勤務者が多い企業を探してみるのはいかがでしょうか。そういった企業であれば、時短勤務でも評価体制がしっかり整っている可能性が高いです。 そして子育てをしながら働くには、一緒に働く周りの人の協力が必要不可欠です。今の会社に戻って周りの協力を得るのが難しいと感じるのであれば、長期的にみて働く環境を自ら変えてみるのも一つの選択です。 「新卒入社した会社だから、ずっと続けたい!」と会社にこだわる方もいるかもしれません。しかし、元のキャリアやポジションにこだわり過ぎないというのも大切な考え方です。 「自分だけではどのような選択肢があるのかわからない」という方は、プロのコンサルタントに相談してみるのもおすすめです。すぐに転職を考えていない休職中でも、今後のキャリアについての相談をすることができます。 その結果、他に興味のある仕事が見つかるかもしれませんし、雇用形態を変えて働きたいという気持ちになるかもしれません。 子どもがいるからキャリアが変わってしまったというのではなく、子どもができたからこそ、今のキャリアを選択することができたと感じることができればいいですね。

仕事が不安でたまらない…モヤモヤをすっきりさせるための6つの方法

「ああ、明日仕事に行きたくないなあ」「今の会社で続けられるのか不安でたまらない……」 そんな思いを抱えているのは、あなただけではありません。男性・女性、若手・中堅・ベテランなど、立場など関係なく、誰でも不安な瞬間はあるものです。 そこで今回は、少しでも不安な気持ちがなくなりすっきりできるよう、6つの方法について解説します。今、モヤモヤした気持ちを抱えている方は、ぜひ気軽に試してみてください。 まずは何が不安かを明らかにする 仕事に対してネガティブな気持ちを持っている方は、まず何を不安に思っているのかを明らかにしましょう。 実は、これといって大きな不安要素がないのに、なんだかモヤモヤするという方は少なくありません。 明らかに大きな問題があれば、その解決のために具体的な行動ができます。でも原因が不明瞭の場合、どうすればいいかわからず、不安な気持ちをズルズル引きずってしまうものです。 多くの場合、仕事の不安は以下の3つに分類されます。自分の悩みはどれに当てはまるか、もしくはどれに近いかを考えてみましょう。 人間関係が上手くいっていない 職場に苦手な方がいたり、誰かともめていたり、いつも嫌なことを言ってくる人がいたり……。誰でも大なり小なり、人間関係の悩みはあるものです。 また、そこまで大きな問題がなくても、「なんだか、自分だけ浮いているな」など思う方もいます。 「若年者の離職状況と離職後のキャリア形成」によると、初めての正社員勤務先を離職した理由として、3割近くの方が「人間関係がよくなかった」と回答しました。 職場の人との人間関係の問題は根深く、「自分が我慢すればいいかな」と思ってしまう方も多いので、じわじわとストレスになります。 また、相手が上司や先輩などだった場合、自分は間違っていなかったり、周りの方も「これは相手がおかしい」と思っていたりしても、何も助けられないこともあります。 その結果、会社に行けなくなってしまったり、うつ病などに発展してしまったりというケースが起きています。 業務時間や賃金に不満がある 働き方改革という言葉がこれだけ浸透しても、まだまだ長期労働や低賃金の問題は解決されていません。 「終電まで残業した翌日7時には出社しなければならず、家にいられる時間はせいぜい数時間程度」「休日出勤もしたのに大した手当も出ず、ボーナスも一度ももらっていない」、そんな環境で働いていれば、不安でたまらないと思うのも当然です。 会社に対して交渉しようと思っても、「自分より先輩も似たような環境で我慢しているし」「何か言ってもどうせ変わらないだろう」と考え、結局同じ状態が続くということも多いです。 長期的なキャリアを描けない 今の会社にいていいのだろうか、自分はこのままキャリアアップできるのか、それとも時間を消費してしまうのか。現在の職場に対して不安があると、このような悩みは尽きません。 特に女性の場合、産休・育休から復帰した人がいなければ、「もし結婚、出産したら自分はここを辞めなくてはいけないのだろうか」という問題も抱えることがあります。 いくら制度上こういったものが使えると言われていても、実際に使った人がいなければ、「本当に大丈夫だろうか」と不安でたまらなくなるのは当然です。 最近は男性でも育休を取る人も増えていますが、社内で取得実績がなければ「休みはもらえても、その後の昇進に響くかもしれない」と不安に思ってしまいますよね。 また、会社の業績が芳しくない場合、「このままここにいて、潰れたらどうしよう。再就職できるのか」「倒産する前に転職した方がいいかもしれない。でも、今のスキルでどこに入社できるのだろう」という悩みも生まれます。 仕事が不安でたまらない方におすすめの行動・考え方 このように、仕事が不安でたまらない気持ちになるのには、いくつかの理由があります。まずは自分がなぜ不安なのかを考え、それが明確になったところで以下の6つの対処法を試してみてください。 不安を言語化して解決法を明確にする 上記を参考に、自分がどんなことを不安に思っているのかざっくりわかったら、その内容を細かく言語化してみてください。 例えば「上司の○○さんとそりが合わない」というところから、「言葉遣いや喋り方が荒く圧を感じてしまう」「質問すると面倒そうに答えられるので話がしにくい」といったレベルに落とし込んでいきます。 そうすることで、「質問の回数を最低限にするため、自分なりのマニュアルを作っておく」などの具体的な対策が立てられます。 誰でも「どうすればいいかわからない」という状況は不安でたまらないものですが、対策さえ立てられれば、あとはそれを実行するだけになるので気が楽になります。どんな風に対応するかを考えるためにも、なるべく細かく言語化してみましょう。 一気に解決しようとしない 目の前に問題があると、その状況がストレスになり一刻も早く解決したくなりますよね。しかし一気に解決しようとするとハードルが高く、「絶対にどうにもならない……」と諦めてしまうことも。 これでは本末転倒なので、まずすべてを一気に解決しようとすることをやめましょう。先ほど「不安を言語化して対策を考える」と説明しましたが、モヤモヤとした不安の対策を細分化するのがおすすめです。 いくつかのステップにわけて考えることで、一つひとつの難易度が下がり、少しずつでも確実に前進することができます。 例えば「これからのキャリア形成に不安があるから、簿記1級を取る」と決めても、現在簿記の勉強をしたことがなければなかなか1級合格には手が届きません。そこで「簿記の参考書を買う」「今年中に簿記3級を取る」「簿記について解説した動画を毎日見る」など、最終ゴールの手前に途中にある目標を設定し、それをクリアしていくという方法がおすすめです。 誰かと比べるのをやめる 人が不安を感じる時、多くの場合ほかの誰かと比べてしまっています。 例えばSNSや雑誌などで「子育てをしながら働いて管理職に昇進!理想のママの働き方!」といった特集などを目にすると、「あの人はあんなにすごいのに、自分は全然だめだ」と落ち込んでしまうものです。 身近な人でも「あの先輩は入社3年目で結果を出したのに、自分は5年目で足元にも及ばない」など比べてしまうことはあるでしょう。 しかし、他人と自分ではおかれた立場が違いますし、得意なことや苦手なこと、環境などすべて異なります。 また、周囲の方から100%好かれている人もそうそういません。端から見ていると完璧な人に見えても、意外と「あの人、仕事は速いけど雑だな」など思われているケースもあるものです。 あなたが嫉妬しているあの人も、そんな一面があるかもしれません。 これは「人の嫌なところ見つける」という話ではなく、誰でもできることとできないことがあるという話です。 あなたは今、自分のできないところと、人のできるところにばかり目が行っているのかもしれません。そうではなく、自分の得意なことや人に票かされること、楽しくできることなど、ポジティブな面に目を向けてみてください。 人に嫉妬してしまうのは自然な感情ですし、それが「自分も負けないぞ!」と良い作用になることもあります。だから無理に嫉妬をやめるのではなく、自分の長所を自分で褒めながら頑張ってみてはいかがでしょうか。 スキルアップを目指す 「自分で自分を褒めるといっても、どうすればいいかわからない」「褒めるところなんてない」と自信が持てない方は、スキルアップに向けて具体的な行動をしてみましょう。 現状維持をしているだけでは将来への不安がぬぐえなくても、自分が成長していると感じられれば不安は少しずつ解消されます。まず自分の職種でどんなスキルアップができるかを考え、大きすぎない目標を作ってみましょう。 社外のセミナーに参加してみたり、資格を取ってみたり、最近では動画で学ぶこともできます。 身近な先輩がいればその方にアドバイスをもらうと、職場で役立つスキルを効率的に身につけることができるでしょう。 休みをとる 何をしていてもネガティブになる、不安でたまらないから眠れない、集中力が落ちてミスが頻発している……。 そんな方は、一度休みを取りましょう。 問題があるときあれこれ考えることは必要ですが、余裕がないのに考えても時間の無駄になる可能性があります。まずは気持ちをリフレッシュさせ、すっきりした思考で考えた方が、不安の解消につながるものです。 思考がクリアになれば、自分が何を不安に思っているのかはっきりしたり、そもそも不安が小さくなったりすることもあります。 休み中はなるべく仕事のことを考えず、趣味に打ち込んだり、自然の中でぼうっとしたりしてみてください。 人に相談する 自分だけで不安を抱えるのではなく、人に相談することも一手です。 一人ではぐるぐると同じことを考えてしまい負のスパイラルに入ってしまうことも多いですが、人に話すことで思考が整理されます。 また、自分以外の客観的な視点が入ることで、今まで思いもよらなかったような考えにたどり着いたり、新しい考えのきっかけになったりすることもあるでしょう。 単に愚痴を聞いてもらうだけでも、気分がすっきりするかもしれません。 相談する相手は、誰でも構いません。 似たような立場の同僚などがいれば、その人と話すことで「辛いのは自分だけではない」と思えることがありますし、先輩に相談したら具体的な解決方法を提示してくれるケースもあります。 また、職場とは関係ない友人に思いっきり話してみてもいいでしょう。会社の人には言いにくい本音も、仕事の関係がない相手にははっきり言うことができます。 また、これからのキャリアについてアドバイスがほしいなら、キャリアコンサルタントもおすすめです。今の会社でどう頑張ればいいか、どんな会社に転職すればいいかなど細かいことから大きな視点での話まで、広く相談にのってくれます。 不安を感じやすい人の特徴 仕事で不安を感じやすい人もいれば、まったく感じない人もいます。その違いは、大きく3つの特徴があるかどうかです。 自己肯定感が低い 自己肯定感が低いと、できることよりできないこと、得意なことより苦手なことに目を向けてしまいがちです。「自分にはあれもできない。これもできない」とネガティブになり、不安でたまらない気持ちになってしまいます。 こういった方がいきなり自信を持つのは難しいので、まずは小さいことでも自分ができたことに注目してみてください。 自分を褒めるというと大げさな成果が必要な気がしますが、「頼まれたタスクを締切より少し早く終わらせられた」といった程度のことで構いません。 そうした小さいことも積み重ねていくと、だんだん自分を認められるようになります。 完璧主義者 常に完璧を求めていると、できているところよりできていないところが目についてしまいます。普通の人はおおむね満足できる結果だったとしても、「どうして100%上手く行っていないのかと悩んでしまい、それが不安の種になります。 自己肯定感と同じく急に完璧主義をやめるのは難しいですが、仕事に対してできたこととできなかったことをリスト化し、できていることの方が多ければそこは認めるといった作業をしてみると効果的です。 睡眠時間が足りていない 国立精神・神経医療研究センターの調べによると、1日4時間半の睡眠が続くと不安を感じやすくなることがわかりました。もともとの性格や仕事の環境は関係なく、寝不足が不安感と直結するということです。 今、不安でたまらない気持ちになっていて睡眠が足りていない方は、まず十分に寝るようにしましょう。 仕事が忙しい方もいるかもしれませんが、睡眠不足はうつ病や統合失調症の原因になるとも言われています。 このまま精神を患ってしまえばこれから働くこと自体が難しくなってしまうかもしれないので、定時での帰宅や有休の取得などにより、身体を休めてください。 仕事が不安でたまらない時は冷静に対応を 不安感が強くなると、「どうしよう」「自分はだめだ」という思考にとらわれてしまいます。 しかしこういった考えは原因を明らかにするなど冷静に対応すれば、少しずつでも解決することがほとんどです。 まずは焦る気持ちを捨てて、心と体をリフレッシュさせましょう。

「仕事を辞めたい…」疲れたあなたがやるべき5つのこと

仕事をしていると、上手くいく日もあれば、そうでない日もあります。ミスが続いたり、やりがいを感じなかったりすると、「仕事を辞めたい」と思うこともあるでしょう。 そこで今回はそんな疲れたあなた、今何をすべきかという5つの対処法と、気持ちをリフレッシュできるおすすめエンタメ作品をご紹介します。 仕事を辞めたいと思ったらやるべき5つのこと 仕事を辞めたいと思いつつ、行動を起こすのが億劫でそのまま働き続けている方は多いです。毎日の業務に疲れている中で、急に色々な行動を起こすことは大変でしょう。だからこそ、簡単にできる以下の5つのことに取り組んでみてください。 1. なぜ辞めたいのか問題を細分化する どんな悩みでも、内容が漠然としているうちはなかなか解決できません。単に「嫌だ」「つらい」という思いばかりに支配され、ストレスが増えるばかりです。これを打開するには、悩みを細分化して一つひとつ対応するとよいでしょう。 そこで、まずはなぜ仕事を辞めたいと思っているのか、原因をリストアップしてみてください。「勤務時間が長く、休みがない」「社風に馴染めない」「上司とそりが合わない」「給料が安い」など、いくつかの理由があるかもしれません。 悩みの要素を具体的に認識できれば、対処法が見えてきます。また、頭の中にあるうちはもやもやしていても、紙に書きだしてみると「それだけのことか」と思えて気持ちが和らぐケースもあるようです。 2.転職サイトに登録する 転職サイトに登録したからといって、必ずしも転職しなくてはならないわけではありません。とりあえず登録だけしておいて、どんな求人が出ているか見てみるのもよいでしょう。そのうち、「こんないい求人があるなら、本当に転職してもいいかもしれない」「意外と、自分の環境は恵まれているのかもしれない」といった気持ちが生まれます。 もし気になる求人があれば、実際に面接を受けてみてください。そこで内定をもらえるかどうかで、自分の市場価値を冷静に判断することができます。また、別の企業の方と話すことで刺激を受けられるというメリットもあるでしょう。 3.友人やキャリアコンサルタントに相談する 人に相談することで、新しい観点から考えられるようになり道が開けることもあります。相談相手としては、友人やキャリアコンサルタントがおすすめです。友人は自分のことをよく知ってくれているため、今の職場が合っているかどうか、このまま頑張り続けた方がいいのか、転職した方がいいのかなど、自分とは違う視点からアドバイスをくれるでしょう。 また、自分が思っていなかったような強みや特徴を指摘してくれることもあります。 キャリアコンサルタントへの相談も、キャリアのプロという観点から具体的な提案をしてくれるのでおすすめです。「転職するかどうかなど、しっかり決めてから相談しないといけない」と思っている方もいるのですが、実際はそういったことはありません。 とりとめのない思いや不安な気持ちを話すだけの方もたくさんいます。人に話すことで気持ちが楽になりますし、人事や採用の経験豊富なプロの視点からアドバイスがもらえるので、次の一手を決めかねている方にとっても非常に役立つものです。 4.休みを取る 仕事に疲れすぎて、上記のようなことを考えることも難しいという方はいるでしょう。そういった場合、まずは休みを取りましょう。旅行に行ってもいいですし、家でゆっくり過ごしても構いません。まずは仕事や職場から距離をとり、心と体を休めてください。 「周りに迷惑をかけるから休みなんか取れない」という方もいるかもしれませんが、このまま体調を崩して入院などということになり、長期の休養を強いられる方が大きな迷惑をかけてしまいます。どうしても言い出せないのであれば、病院で現在の状況を話してみてください。医師によっては会社にドクターストップの形で休ませるよう連絡をしてもらえる場合があります。 5.映画や小説などエンタメ作品でモチベーションを上げる 仕事ばかりしていると、どうしても疲れが溜まってしまいます。そんな時は、映画や小説、ドラマなど、エンタメを楽しむことでストレス発散するのがおすすめです。科学的にも、映画を見て泣くことで前頭前野の血流が増えることがわかっています。 お気に入りの作品を視聴するのもよいですし、お仕事モノを見てやる気を出すという活用法もあります。何を見ればよいかわからない方のために、今回は「感動して気持ちがすっきりする泣ける作品」「モチベーションが上がるお仕事モノの作品」のおすすめをご紹介します。 疲れた時に楽しみたいおすすめのエンタメ作品 仕事を辞めたいと感じるくらい疲れたときには、映画や小説を楽しんでゆっくりした時間を過ごしましょう。 おすすめの映画 https://youtu.be/Tf4Xr_doJ24 「ものすごくうるさくて、ありえないほど近い」(2011) アスペルガー症候群の少年が、9.11によって亡くなった父親の面影を追いかける話です。少年が冒険の旅に出て様々な人物と会い、多くの壁を乗り越える様は、見ているこちらも思わず応援したくなります。一つの目標に向かって試行錯誤をしながら努力を続ける姿勢は、仕事で悩んでいる方にとっても感じるものがあるでしょう。 https://youtu.be/Cl1eogSd1lM 「チョコレートドーナツ」(2014) ゲイのカップルが自閉症の少年を育てるも、社会の偏見にさらされる話です。主人公のルディが周りを巻き込みながら”家族”を守ろうと行動する姿は、非常に感動的。ハッピーエンドとは言えない作品ですが、とにかく映画を見て泣きたいという方におすすめです。 https://youtu.be/xN0Q6A-7I_M 「LIFE!」(2014) うだつのあがらない主人公が、廃刊となる雑誌の表紙を飾る写真を撮影するため、世界中を旅する話です。今、仕事にやりがいを感じずつまらないと思っている方は、思わず主人公に共感するはず。映画を観終わった後には、「自分も積極的に頑張ってみよう」と思えるかもしれません。 おすすめのドラマ 「愛し君へ」(フジテレビ 2004) 視力を失っていくカメラマンの男性と、彼を支える小児科医の女性によるラブストーリー。すれ違いながらも心を通わせる2人と、病に侵され目が見えなくなっていく悲しさに満ちたドラマです。最後に2人がどんな選択をするのか、きっと涙を流すはずです。【出演】菅野美穂、藤木直人 「ここは今から倫理です」(NHK 2021) 淡々と授業をする倫理教師と、彼の授業を受ける生徒たちによるストーリー。主人公が引用する哲学者の言葉は含蓄があり、「誰もが自分の視野の限界を世界の視野の限界だと思っている」など、悩みを抱えている方がドキッとするセリフがたくさんあります。【出演】山田裕貴、茅島みずき 「大豆田とわ子と三人の元夫」(関西テレビ 2021) 建設会社の社長を務める女性と、彼女の3人の元夫たちによって繰り広げられる話です。恋愛ものともお仕事モノとも言い難く、メインとなる4人と、彼らを取り巻く人物たちの人間関係を楽しむ作品だと言えるでしょう。キャリアに悩む女性は、主人公と自分を重ねられるかもしれません。【出演】松たか子、岡田将生、角田晃広、松田龍平 おすすめの小説 「カラフル」(森 絵都著 文春文庫) ある魂が、生まれ変わりの権利を得るために少年の体に入り、その少年の家族と生活する話。少年の家族は、意地悪な兄、不倫している母、無関心な父といった散々な人たちですが、少しずつあり方が変わっていきます。最後の展開にはきっと思わず泣いてしまうでしょう。 「いま、会いにゆきます」(市川 拓司著 小学館文庫) 亡くなったはずの妻が帰ってきて、息子と3人でつかの間の時を過ごすラブストーリー。映像化されたことでも有名なこの作品は、純愛モノで感動したい方におすすめです。また、死や人生というテーマも扱っているので、仕事に悩んで自分の人生を改めて考えたい方にも気づきのある話でしょう。 「火花」(又吉 直樹著 文藝春秋) あるお笑い芸人の、芸人生活を描いた小説。お笑い芸人は職業というより生き様であるということが感じられ、今の自分の仕事の取り組み方を振り返るきっかけになるかもしれません。芥川賞を受賞した有名作品で、純文学を読み慣れていない方も読みやすく、著者の優しさを感じられる書き方になっています。 仕事を辞めようと決意したら準備すべきこと 休暇を取ったりエンタメ作品で癒されたりした後、冷静に「転職しよう」と決意した方に向け、どのような準備が必要かを解説します。 退職準備をする 現在の職場に退職の意向を伝えます。引継ぎや有給休暇の消化などを考慮し、1ヶ月前に伝えるのが最適です。民法上は2週間前の告知で問題ありませんが、スムーズな退職をしたい場合は1~3ヶ月前には伝えておくことをおすすめします。 自己分析をする 具体的な転職活動を始める前に、しっかり自己分析をしておきましょう。特に前述の通り、なぜ辞めたいのか、その原因を細分化することは重要です。それによって、自分が仕事や職場に何を求めているかを明らかにできます。それをもと企業選びをすることで、ミスマッチを防ぐことができます。 また、新卒時の就活とは違い、中途採用では具体的な業績や実績が求められます。自分が今までどんな仕事に取り組んできたか、プロジェクトの内容や役割を改めて整理しましょう。 情報収集をする どんな転職先が候補として考えられるのか、じっくり情報を集めましょう。手当たり次第に面接を受けているとスケジュール管理が難しくなります。特に在職中の転職活動は、どれだけ効率よく選考を受けられるかが重要です。 転職サイトを見る場合は、気になった求人を保存しておいて、1~2週間情報を集めたら、どの企業の選考を受けるか決めましょう。短期集中で一気に面接を受けるか、気になったところがなければしばらく面接を休むなどゆっくりしたペースで進めるかは、ご自身の性格や適性に合わせて判断してください。 転職エージェントを使う場合は、ヒアリングの際に譲れない点をしっかり伝え、どういった優先順位で転職先を選びたいか明確にしてください。またいつまでに転職したいかを話すことで、そこに向けて動いてもらうことができます。 必要なものを用意する 転職活動に必要なものを用意していきましょう。スーツや履歴書、職務経歴書などは必須です。また、クリエイティブ領域の方はポートフォリオがあると選考がスムーズに進みます。 転職活動は働きながらするべきか、退職してからにするべきか 今の仕事をしながら転職活動をするのか、辞めてから転職活動をするのかによって、メリット・デメリットは変わります。 在職中に転職活動をするメリット・デメリット メリットとして、なかなか転職先が見つからなくても収入が確保されているため、心の余裕を持って続けられます。なかなか転職先が決まらない焦りから、あまりマッチしていない企業に入ってしまうと、またすぐ転職したくなってしまいます。これを避けられるのは、大きな魅力です。 デメリットは、転職活動ができる時間がなかなか取れないことです。特にシフト制ではなく平日の日中が勤務時間の場合、面接などを受けるために半休などを取る必要があります。 退職後に転職活動をするメリット・デメリット メリットとして、自己分析や企業研究、面接準備などにしっかりと時間を使うことができます。また、面接も応募先企業のスケジュールに合わせることができるため、よりスピーディに選考を進められます。 デメリットは、内定を獲得するまでに時間がかかると焦りが生まれること、そして生活費の確保を計画的に行う必要があることです。 退職後の生活費は、貯金や失業手当(失業給付金)で賄うことが一般的ですが、自己都合退職の場合、失業手当が口座に振り込まれるのは約3ヶ月後になります。貯金があっても、ただ減っていく一方では余裕がなくなりますし、「このままではダメなのでは…」と落ち込んでしまうこともあるかもしれません。また、仕事についていない無職期間が長くなると、選考時の際にそれが懸念材料になることがあることも理解しておきましょう。 疲れたら仕事から逃げる時間も大切 まじめな人ほど、「仕事を辞めたいなんて思いながら働くのはよくない」「疲れたけど生活のために続けなくては」と思い詰めてしまいます。しかしそんな時は、休みを取ったりエンタメ作品を楽しんだりして、仕事と距離を取りましょう。 約40年以上も社会人生活をしていくうえで、少しくらい気を抜いた時間を取っても問題ありません。これから長く働き続けるためにも、上手に息抜きすることをおすすめします。

新卒で仕事を辞めたい…退職理由や辞めるメリット・デメリットについて解説

新卒で働き始めたものの、すぐに仕事を辞めたいと感じることはがあります。実際に、入社1年未満で退職する社会人もゼロではありません。しかし早いうちに会社を辞めてしまうことに、不安や抵抗がある方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、新卒で仕事を辞める理由や、メリット・デメリットについて解説します。 新卒で仕事を辞めたいと思う理由 新卒で入った会社を「辞めたい」と思うのには、どんな理由があるのでしょうか。 人によって悩みの原因は様々ですが、分類化すると大きく「人間関係」「待遇」「将来性」の3つに分かれます。 人間関係についての悩み 退職理由として最もよくある理由は、「人間関係が上手くいかなかった」というものです。 自営業やフリーランスではなく会社員として働く以上、一緒に働く相手を選ぶことができません。どんなに「気が合わない」「話していると疲れる」と感じる相手でも、ほぼ毎日顔を合わせることになります。 そんなことは当たり前だと分かりつつ、日々一緒に仕事をしなければならないので少しずつストレスが溜まり、辞めたいと思うようになる人は珍しくありません。 また人間関係については、特定の人物に対してネガティブな感情を持つパターンと、全体的な雰囲気、社風が合わないと感じるパターンがあります。 前者の場合は対処がしやすく、例えば「今やっているプロジェクトが終わったら異動願いを出そう」「会社の制度を使って別のオフィスに移ろう」といった、「特定の人物から物理的に離れる」という対応ができるかもしれません。 パワハラやセクハラといったハラスメントを受けている場合は、すぐに人事課や対応する部署・委員会に通報しましょう。 「上司の方が長く会社にいるから、自分が訴えても無駄」と思うかもしれませんが、録音やメールなどの証拠を確保すれば、会社として動かざるを得なくなります。 黙殺されそうになったら、労働基準監督署に相談するという手もあります。いずれにせよ理不尽な悪意には耐える必要がないため、迅速に行動しましょう。 一方で会社の雰囲気や社風が合わない場合、異動などしても改善はあまり見込めません。 入社したばかりでまだ慣れていないだけの可能性もありますが、もし「この雰囲気にはなじめそうにない」と思うのであれば、転職を考えてもよいでしょう。 待遇についての悩み dodaの「平均年収ランキング」によると、2021年における20代の平均年収は341万円でした。この平均より下回っていると、「転職した方がもっと給料がもらえるのではないか」と思って、会社を辞めたくなる一因になります。 平均を上回っていたとしても、「残業代がもらえていない」「成果に対して対価が見合っていない」と感じれば、前向きに仕事に取り組むことは難しいでしょう。 年収が理由であるとするならば、まずはどうすればアップするのか、会社の規定を確認しましょう。年功序列で年次が進めば上がるのか、結果を出せばインセンティブがもらえるのかなど把握することがスタート地点です。 そのうえで、目標に向かって頑張れるのか、他の会社で働く方がベターかを判断します。 また、休日が少なくて会社を辞めたいと思う方もいるでしょう。多くの会社では年間休日は120日前後で、これより少ないと「仕事ばかりで疲れる」と感じるかもしれません。 体調や心の健康を損ねるようであれば一刻も早い対策が必要ですので、何かおかしいと思う点があるのであれば、医療機関で診察してもらいましょう。 医療機関に行くほどでもない場合、休みを取ってリフレッシュ期間を設けることがおすすめです。休みの間は仕事のことや将来のことを考えず、頭と体を休めることに注力してください。 目の前の仕事しか見えていないとネガティブな方向にばかり考えてしまいますが、休みを作ってすっきりした状態で考えれば、冷静に今後の計画を立てられます。 将来性についての悩み 新卒として働いていると、「この会社にいて、自分のキャリアはどうなるのか」「このままここにいて成長できるのか」など、将来について悩む瞬間は誰しもあります。考えれば考えるほど不安と焦燥感に駆られ、仕事を辞めたいと思い詰めてしまうものです。 こうした状況に陥ったら、まずは身近な先輩や上司を観察してみましょう。 仕事内容やキャリアステップ、給料などの待遇を見て、自分がなりたい姿かどうか考えてみてください。もしロールモデルになるような人がいないのであれば、あなたは今の会社と合っていないのかもしれません。 また、会社そのものの将来性に不安がある場合もあります。 これから伸びる業界もあれば長年右肩下がり状態の業界もあり、「自分はここで40年も働けるだろうか」と自信がなくなることもあるでしょう。もし別の業界・企業に転職した方が将来性があると感じるのであれば、無理に今の会社にいる必要はありません。 新卒で仕事を辞めるメリット・デメリット 新卒で仕事を辞めることに関してネガティブな考えを持っている方が多いですが、実際にはメリットとデメリットの両面があります。 具体的にどんなことがあるか、解説します。 メリット① 第二新卒として可能性を広げられる まだ年次が浅いうちに転職する人材を、新卒採用と同様に考えて採用に積極的な企業もあります。そのターゲットとなる「第二新卒」として転職するには一般的に、新卒3年以内、もしくは25歳以下である必要があります。 この場合、新卒採用に近く、意欲やポテンシャルを重視され、特定のスキルや経験が問われることが少ない点も魅力です。中途採用ではこれまでどんな仕事をしてきたかや、どのような役職に就いているか、どんなスキルや資格を持っているかなどが重視されますが、第二新卒であればそういったことは不問なことが多いです。 第二新卒を歓迎するコメントが記載されている求人を、チェックしてみましょう。 ただし、専門性は不要ですが、社会人としての一般的な常識やマナーは求められます。採用する企業からすると、ビジネスマナーを一から教える必要がないことが第二新卒を採用するメリットになるため、そういった部分ができないとなかなか内定に繋がりません。 メリット② 未経験から業界や職種を変えやすい 年齢が高くなるにつれて、未経験として新しい業界や職種への転職は難しくなります。一般的に企業は、相応の年齢には相応の経験を求めるからです。 しかし新卒で転職する場合は年齢が若く、未経験歓迎の募集に通りやすくなります。いわゆるポテンシャル採用です。自分の強みや弱みを改めて自己分析することが役立つので、しっかりと準備しましょう。 また、傾向として、伸び盛りの業界では未経験の募集がよくかけられています。現在であれば、コロナ禍を背景にIT系や医療業界が業績を伸ばしています。 市場が大きくなっている分野は人手不足になりやすいため、積極的に考えてみてください。 メリット③ ストレスから解放される 転職をすることで、現在の職場から離れることができます。 社会人になると人生の大半は仕事をしている時間になるため、仕事がストレス源だと非常につらい毎日になってしまいます。そういった現状から脱出するだけでも、大きな意味があるでしょう。 基本的には在職中に転職活動をして、次の転職先を決めてから退職することがおすすめですが、もし心身ともに疲れていて少し休息が必要であれば、数か月のインターバルを取るのも悪いことではありません。 何も考えず旅行をしたり地元でゆっくり過ごしたりしても良いですし、前向きな気持ちで取り組めるなら、次の職場で役立つ資格の勉強をしても良いでしょう。 デメリット① またすぐに辞めるのではと思われがち 次に、新卒で仕事を辞めるデメリットもみていきましょう。まず大きなデメリットとしては、転職活動で「この人を採用しても、またすぐやめてしまうのでは」と思われがちな点が挙げられます。 これを防ぐためには、「なぜ会社を辞めるか」を明確に説明する必要があります。 この時「給料が安いから」「休みが少ないから」といった点を真っ先に挙げるのは得策ではありません。あくまでも、前向きな内容にしてポジティブに伝えるようにしましょう。 例えば、実際は「ルーティンワークばかりでやりがいが感じられず、仕事がつまらない」という理由で転職するとします。 これをポジティブに言い換えるなら、「御社では若手のうちから新しい仕事にチャレンジできる環境が整っていると知り、積極的に企画を提案していきたいと思いました」といった内容になります。 ただし、こうした言い換えは必要ですが、嘘をつくことはやめましょう。 面接で色々と話すうちに一貫性がなくなってバレてしまいますし、取り繕って入社しても結局はミスマッチになる可能性が高いです。 デメリット② 転職理由を明確にしないと同じ失敗を繰り返す なんとなく今の仕事を辞めたいという気持ちのまま転職してしまうと、新しい職場でも二の舞になってしまうかもしれません。 転職活動を始める前に、「自分はなぜ辞めたいと思ったのか」「どこが我慢できないのか」「仕事に対して何を求めているのか」「どのような優先順位なのか」といった点を整理してください。 例えば「休みが少なくワークライフバランスが取れないのは耐えられない」という理由で転職するのに、「給料が1.5倍になる」「社風が合いそう」といった理由でまた休みの少ない企業に転職しても、上手くいきません。 また、転職理由があいまいなことは、面接での受け答えでバレてしまいます。 「この人は仕事に対して熱意がない」「目先のことしか考えられないタイプだ」と判断されてしまうと、なかなか内定を得ることはできません。 何を聞かれても自信を持って答えられるよう、入念に準備を整えましょう。しかし、自分で考えをうまく整理できないこともあるでしょう。そんな「答えがみつからない」「考えが整理できない」というモヤモヤを整理するのには、キャリア相談がとても有効です。ぜひ気軽に活用してみてください。 デメリット③ キャリアアップの転職にはなりにくい メリットの部分で、未経験の職種や業界に転職しやすい点を挙げました。その一方で、キャリアアップの転職にはつながりにくいというデメリットがあります。 1社目で十分な実績を残していれば話は別ですが、入社したての頃は仕事を覚えることがやっとで、なかなか大きな成果を出すことはできません。 だからこそ、「自分は前の会社で、こんな成功を収めた」といったアピールポイントが作りにくくなってしまいます。 もし、転職を機に大きく年収を上げたり役職をランクアップさせたりしたいのであれば、もう少し長く今の環境で働くことをおすすめします。 仕事を辞めたい方が転職活動で準備すべきこと まずは、今の会社に対する不満は転職しなくても解決するのではないかと考えてみてください。 人間関係が問題であればチームや部署を移ることで事足りるかもしれませんし、給与が少ないのであれば資格を取るなどして昇給できるかもしれません。こういったことを考えた上でも転職が最善だと判断したなら、まず自己分析をしましょう。 先述の通り、新卒での転職活動は第二新卒の枠になりやすく、ポテンシャル採用がメインになります。そのため、改めて自分の強みや働く上で大切にしたいことを明確化することが大切です。 また、新卒のうちはまだ狭い視野でしか自分や仕事が見えていない可能性もあるので、周りの方に積極的に相談してみてください。上司には転職したいと言いにくいかもしれませんが、同期や学生時代の友人などはきっと話を聞いてくれるでしょう。 客観的なアドバイスをもらうことで、意外な気付きがあり今後の転職活動やキャリア形成に役立つかもしれません。 また、キャリアのプロであるキャリアコンサルタントへの相談もおすすめです。専門性のあるアドバイスがもらえますし、どんな風に転職先を決めればいいか、何を優先すべきかといった具体的な相談をすることもできます。 一番大切なのは心と体の健康 新卒で仕事を辞めたいと言うと、周りから「根性がない」「逃げ癖がつく」など言われるかもしれません。 しかし、結局は自分がどう感じるかが一番大切です。 周りの意見を聞くことはもちろん大切ですが、それよりも自分自身がストレスなく健康に過ごせる環境を整えることを重視しましょう。 そのために転職が必要だと判断したら、ぜひ行動に移してください。新しい環境で頑張ることができれば、今の仕事を辞めることに何も問題はありませんよ。

子供が欲しい!働く女性が考える今後のキャリア

「そろそろ子供が欲しい、けど仕事も頑張りたい!」「キャリアが途切れるのは正直不安…」 そのように考えていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。正社員で働く女性は、子供が欲しくても自分のキャリアに穴が空くことが怖くて、なかなか踏み出せませんよね。 子供もキャリアも諦めたくないという方に向けて、今のうちに知っておいた方がいいことや、考えておくべきことをご紹介していきます。 今は子供がいないけど、将来的には育児とキャリアを両立していきたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。 妊娠・出産で離職する人は多い? 妊娠・出産を経験すると、心身ともに変化がありますが、働き方やキャリアにも影響があります。ここでは、妊娠・出産を機に起こる変化や実際に退職する人の理由などを具体的にご紹介していきます。 継続して働きたい人は多くいる 「妊娠してもバリバリ働いていく!」 そう考えている方は多くいらっしゃいますよね。 あなたの周りの先輩がそのようにしていたり、自分の親の話を聞いても出産ギリギリまで働いていたと言われることもあるでしょう。経験者がいるのであれば、自分にもできると思うはずです。しかし妊娠・出産で、女性の身体や心には想像以上の負担がかかります。 出産は命懸けと言われるように、妊娠中から何が起こるかわからないリスクをずっと負っているのです。 悪阻の重さは人それぞれですし、ずっと働きたいと思っていても、妊娠中に絶対安静を言い渡される方も少なくありません。想定していた妊婦生活とはかけ離れた生活をする人もいるでしょう。 仕事の面でも産前休暇まで働く予定でプロジェクトを進めていたり、引き継ぎの準備をしたり…という想定でいながらも、計画通りに進まないこともあるのです。となると、急に休むことになり、周りに迷惑をかけてしまったと落ち込む方も多いでしょう。ホルモンバランスの影響で、自分が悪いと思い詰めてしまう方もいます。 そうした背景から、妊娠中に「迷惑をかけてしまっている」といたたまれなくなり、退職を選択する方も実際にいらっしゃいます。出産してからも、育児でいっぱいいっぱいになってしまって仕事を諦めるという方もいます。 現在日本では、働く女性を支援する制度が設けられ、活用するように促されていますが、制度の有無が問題ではなく、個人の体調や精神的なものも大きく作用するのです。 実際の退職理由 厚生労働省の調査によると、妊娠・出産を機に正社員を退職した人の1番多い理由は、「仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立の難しさで辞めた」で、41.5%にも及びました。より詳細な理由では、「自分の気力・体力がもたなさそうだった」と回答した方が半数以上という結果になっています。 ここから考えても、仕事を続けたい、自分のキャリアを諦めたくないと思っていた女性も、育児が始まると仕事との両立の難しさに疲れ、退職を選択するケースが多くみられるのです。 自分ではできると思っていた理想の暮らしや、キャリアを諦めるのはとても辛いことですが、こういった現状があることを知っておく必要があります。 子供との生活で起こる変化 家族が増えると当然生活にも変化がありますよね。 ここでは子供との暮らしが始まることで、生活面に起こる変化をご紹介しています。事前に知っておくことで、対処できることもあるのでぜひ参考にしてみてください。 働く時間が変わる 子供がいながら働いていくとなると、保育園や幼稚園などの施設に子供を預けることになります。外の施設に預けるのですから、当然お迎えに行かなければならない時間が設けられていますよね。延長保育を利用してフルタイムで働く方もいますが、復職を機に時短勤務へと変更する方が多いのではないでしょうか。 労働時間の短縮や時間外労働の制限は、仕事と育児を両立するために設けられている制度です。しかしながら、その制度を利用することがキャリアにとってプラスになるとは限らないこともあります。もちろん、そういった制度を利用することによって、社内では今後仕事と育児を両立したいと考える人に対する、モデルケースとして重宝されるかもしれません。 周りからは頑張って欲しいと期待されるかもしれませんが、それがあなたにとって必ずしもプラスとは限りませんよね。 働く時間の長さが限られてしまうので、当然今までのような仕事量をこなすのは難しくなりますし、業種によっては休日に商談をしないといけないような顧客の担当も難しくなります。 時短勤務をするということは、育児をするために必要なことであっても、キャリアアップや仕事での成果を重視する人にとってはチャンスを逃す可能性が高いのです。 家事の量が増える 子供との生活で意外と盲点になるのが、今までこなしていた家事の負担が倍増するということです。大人だけの生活をしていた時には、洗濯は2日に1回だった人でも、子供の洗濯物が増えて「毎日洗わないと追いつかない!」ということになります。 さらにまだ子供が小さい頃は、大人と同じ食事を摂ることもできません。大人用と子供用で作り分けたり、そのために献立を2種類考えたりと、やることが多くなります。 育児と仕事との両立を考える際には、今の生活にどのような工程や家事がプラスされていくのかを想定してみるのがおすすめです。仕事にどれだけ時間を割けるのかも大事ですが、どのタイミングで家事をするのかも考えてみてください。 今の生活で辛いと思っている家事があるのであれば、早い段階で時短できる家電に頼ってみるのも一つの手段ですよね。あまり家事が好きでない方や得意でない方は、まず生活を見直してみてください。 収入が変わる 時短勤務をしたり、残業を無くしたりすると収入にも影響が出ます。正社員であっても、標準労働時間で月給を計算している企業がほとんどだからです。 客観的にみると当たり前のようですが、働いている本人からすると、効率化して時間内に終わらそうと、産前よりも頑張っているのに収入が減るのはとても辛く感じます。 成果を出して賞与で評価されても、「月給○ヶ月分」という計算だと不利に感じますよね。同じ内容の仕事をしているのに、正当に評価されていないような気分になります。 成果が結果に繋がらないと、仕事に対するモチベーションが下がってしまうのではないでしょうか。そうなると仕事自体のパフォーマンスにも影響してしまい、悪循環が始まります。 時短勤務を予定するのであれば、今よりも効率を求められることや収入が下がることを理解しておく必要があるのです。実際に働いてみてから、「思っていたのと違う!」とならないようにしておきましょう。 正社員で働く以外の選択肢も知っておく キャリアという言葉から、正社員かつフルタイムで働いている状態を連想する方が多いのではないでしょうか。一言でキャリアといっても、さまざまな働き方があります。 育児をしながら女性がキャリアを歩んでいくには、他の働き方を選択した方が良い場合もあるのです。 フリーランスとして働く 現在は、自宅で子育てしながらリモートワークで仕事をする人が増えています。フリーランスという言葉から、少し難しそうなイメージがありますが、今はスマホ一台でもお金を稼げる時代です。 子育てもしっかりしたいけど、自分で収入を得られてないことに抵抗があるという方は、簡単なお小遣い稼ぎから始めてみるのもおすすめです。こうした簡単な業務は、少し挑戦してみて自分に合っていると感じたら、少しずつ仕事を増やしていくなど自分自身で仕事量を調整できるのが大きなメリットです。 フリーランスになれば、就業証明も提出できるので、保育園にも入れられます。どこかで働いていないと保育園には預けられないというイメージがありますが、自分で開業届を出すことでしっかりと仕事として認めてもらえます(注:ただし、保育園の倍率が高い地域によっては、定員オーバーした希望者がいる場合に正社員と比較して保育園に入れないことも考えられます)。認定基準や申請方法などは自治体によって異なるので、事前に確認しておいてくださいね。 「今の職場や仕事内容で、子育てと仕事を両立するのはちょっと難しい」「仕事のペースを少し押さえて、自分のペースで仕事をしながら子育てしたい」という方に、フリーランスはおすすめの働き方です。 派遣やパートになる 正社員で働くにはなかなか厳しいけれど、融通が効くのであれば働いていたいという方は、派遣やパートになるという選択肢もあるでしょう。 派遣やパートというと非正規雇用なので、あまりいいイメージがないという方もいらっしゃるかもしれません。しかし、仕事がすぐに見つかったり、パートナーの扶養内で働けたり、家の近くで仕事を探せたり…とメリットもたくさんあります。 どれだけ気をつけていても子供を保育園に預けていると、急な熱や流行病などで勤務中に呼び出されることがあるはずです。そのような時にも柔軟に対応できるような職場を選ぶといいでしょう。 自分も働いて家計を支えたいという方や、子供との時間を大切にしたい方、パートーナーの仕事が忙しく周りの協力を得られない方などは、選択肢に入れていただきたい働き方です。 複数の観点からキャリアを考える 将来的に子供を育てながらキャリアも大切にしていきたいと考えている人は、しっかりと今のキャリアやプライベートの生活のことを考えてみてください。 まだわからないことに挑戦するのですから、しっかりと事前準備をしておくことが大切です。「子供ができてみないとわからない」と思っていると、後で準備しておけばよかったと後悔するかもしれません。 今のキャリアをどれくらい大切にしたい? あなたは現在のキャリアでの目標はありますか?変化を求めていたり、将来性を感じていないということはありませんか? 今後出産を予定しているのであれば、今のキャリアをどれくらい大切したいかを考えてみましょう。 企業内のキャリアにおいては、現状のポジションやタイミングがとても重要になります。それは日々働いている中で感じていらっしゃるでしょう。たとえば上司が退職したタイミングであれば、空いたポジションに昇格しやすいかもしれませんし、景気が良くて受注が多いのであればいい顧客を担当できるかもしれません。 産休・育休で職場を離れると、そういったチャンスを逃してしまうと感じてしまいます。いくら男性育休制度が普及していったとしても、産前産後の休暇は必ず取得しなければなりません。それは必ず仕事から離れなければならない期間があるということです。 妊娠するのにも年齢的な問題がありますが、キャリア視点でも納得いくタイミングを考えておかないと、後で長く後悔することになります。 復職した時に、自分の後輩が出世していたり、やりたかった仕事は他の担当がついていたり、仕事を離れなければ自分のポジションだったのにと感じることもあるでしょう。 仕事と育児の両立を考えるのであれば、あなたにとって今のキャリアがどれくらい大切なのかを一度考えてみてください。もし、「今のキャリアにそれほどこだわらない」のであれば、子育てしやすい企業に転職したり、フリーランスや派遣社員、パートなどに働き方を変えたりすることも前向きに検討してみましょう。 パートナーや周りとの役割分担はできる? 女性が子供を育てながら理想のキャリアを実現させるには、パートナーや周りの協力は不可欠です。 長期的にみて、家事や育児、そして仕事のバランスをパートナーとどのように分担するのかを考えるのはとても重要です。お互いにキャリア志向が強く仕事を頑張りたい、だけど子供も欲しいという状況であれば、お互いにどこか譲り合わなければ生活が成り立ちません。 もし保育園への入園ができなかったらどうするか?急に呼び出しがあった場合はどちらが早退するのか?など、育児の負担がどちらかに偏らないように、パートナーとは役割分担をしっかりと話し合っておきましょう。頼れる距離に両親が住んでいるのであれば、事前に協力を依頼しておくという方法もあるでしょう。 いずれにせよ、子供ができると今まで通りの生活とはならないので、事前にしっかりと具体的な生活を想定して話し合っておくことがおすすめです。 子供との時間を確保できる? キャリアを軸に考えていると少し後回しになってしまいがちなのが、子供との時間がしっかり確保できるかという点です。仕事にかける時間ばかり気にしていると、子供とコミュニケーションをとる時間がなくなってしまいます。 現在、土日関係なく働いているのであれば、土曜日だけは家族の時間にするなどを想定しておきましょう。家族の時間がない状態になると、日々の生活にストレスを感じてしまうはずです。 実際に育児が始まり、仕事とも両立ができていても、子供が寂しそうな顔をしていると親は辛くなってしまうものです。また、子供が寂しそうな顔をしていることにも気づけずに、将来的に子供が問題を抱えてしまうことにもなるかもしれません。そうした状況を避けるためにも、子供との時間についても、考えておきましょう。 どれくらいの収入があれば安心できる? キャリアにおいて考える際に、収入という観点も忘れてはいけません。 時短勤務になると収入が減りますし、専業主婦になるのであればもっと家計は厳しくなります。現在パートナーと2人での生活をしていて、家計がギリギリだったり、苦しいと感じているのであれば、子供のことを考える前にお金の管理を改めるのが先かもしれません。 いくら児童手当などがあったとしても、育児をする上で今よりも生活にお金がかかることは確実です。家族が増えて新生活が始まってからお金の心配ばかりするのは、あまりいい状況とは言えません。 今現在の世帯年収をしっかりと認識し、妊娠・出産で働けない期間や収入の減少なども想定した貯蓄をしておきたいところです。 転職も視野に入れた安心材料を揃えておく 妊娠・出産という未知の領域、そしてどうなるかわからない新生活のためには自分自身が安心できる材料を集めておくことが重要です。 自分なりに子供を持った場合の今後のキャリアを考えてみたけど、まだ不安だという方は迷わずプロを頼ってください。今まで多くの人のキャリアを支えてきたプロのキャリアコンサルタントは、あなたと同じような悩みを抱えた方を多くみてきたはずです。 みんなが同じ選択をすれば成功するわけではありませんが、今のあなたのキャリアでどのような道があるのかアドバイスを受けられるでしょう。 現状の職場に不安がなかったとしても、育児とキャリアの両立が始まってから、やはりしんどいと感じた時にまた相談できる相手を作っておくと安心できますよね。 今すぐの転職を考えていなくても、これからのキャリアパスを描いていく手伝いをしてもらうのはいかがでしょうか。

30代女性がキャリアアップするためのコツ

がむしゃらに働いていた20代から、少し落ち着く人も多い30代。 「職場ではある程度経験を積んだから、これから先もう少しキャリアアップしたい…」 そう考える人も多いのではないかと思います。 「みんなキャリアのこと、どう考えているんだろう?」「そもそもキャリアアップってどういうこと?」 今回は、そんな疑問にお答えするために、30代女性がキャリアアップするために役立つ情報をお伝えしていきます! 30代の働く女性は増えている 30代で働く女性は増えています。少子高齢化が進み、働き手が不足する日本では、「一億総活躍プラン」を掲げて、女性や高齢者も社会進出ができる取り組みをしています。 出産や育児等で30代女性の労働人口が少なくなる「M字カーブ現象」は、近年では解消されつつあります。 資料出所:総務省「労働力調査」(平成 22 年、令和2年) https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/dl/20-01.pdf 30代に求められるスキル そんな30代は、どんなスキルが求められるのでしょうか?一般的に、求められることを3つにまとめてご紹介します。 即戦力になるスキルや経験 20代に比べて、30代は経験や能力も豊富と考えられるため、即戦力として求められるところが多いです。 今までの経験やスキルを活かして、どんなことが出来るか?を考えておきましょう。 課題解決力 課題を見つけて、それを解決する力も求められます。 20代の頃は上司や先輩が課題を見つけて、言われた通り解決する。といった方も、30代になると、自分から課題を定義して解決策を考えて実行する。というようなことが求められます。 変化に対応する力 現代はVUCA*と呼ばれ、社会・ビジネスの未来予測が難しいとされます。 (*VUCA:Volatility・Uncertainty・Complexity・Ambiguityの頭文字を取った造語) そんな中、変化に対応する力は今までより強く求められます。 「20代の頃は容易に適応できたけれど、30代になると変化についていけない…」と思う人も多い中で、変化に適応できて、自ら変革を起こしていける人材が必要とされています。 その他、ポジションによっては「マネジメントスキル」が必要になってくる年代でもあります。 30代でキャリアアップを考える人は多い 厚生労働省のホームページ内の「年齢階級別転職入職率」によると、30代女性のうち、転職している人は、約10%となっています。しかし、実際にはこの数以上に、キャリアアップを考えている人は多いでしょう。 仕事に対する考えの変化や、働き方へのこだわり、結婚・出産などのライフイベントがある人も多い30代。 キャリアをある程度経験したので、自分の実力を試したい…。もっと自分を評価してくれるところに、キャリアアップしたい…。20代の働き方を変えたいので、転職したい…。福利厚生が整った会社で働きたい…。なんだかマンネリ感…停滞感…何とかしたいけど、失敗したくない…。 そんな思いが渦巻いています。 そもそもキャリアアップとは? そもそもキャリアアップとは、何を指すのでしょうか?ここでは、必ずしも「年収を上げること=キャリアアップ」ではありません。 ・年収を上げること・なりたい職種に就くこと・福利厚生の良い会社で働くこと・時短やフレックスで働けること・人間関係が良い職場で働くこと などなど… 人の数だけ、キャリアアップの方向があります。もしかしたら、転職をしなくても、社内異動でかなうことかもしれません。 また、独立してフリーランスになることがキャリアアップにつながる人もいます。 自分自身の叶えたい部分を明確にして、「これが実現すると、自分にとってキャリアアップだ」と自分でもわかる状態にしておくとよいでしょう。 30代でキャリアアップした女性の例 ここでは、実際30代でキャリアアップを実現した人の3つの例を見ていきましょう。 Aさん(32歳/会社員/独身) 前職で自分のスキルや能力をあまり評価してもらえなかったのが不満で、転職でキャリアアップしました。 違う業界で、同じ職種です。今は前より忙しい毎日ですが、年収を上げることが出来て、評価もしてもらえる今の会社に満足しています。 Bさん(35歳/フリーランス/2児の母) 会社員として働いていた時は、身も心もボロボロでした。毎日残業後、満員電車に揺られ、自分が何のために働いているかも分からなくなっていました。 そんな自分は嫌だと、子どもが生まれる前にスキルを磨きフリーランスになりました。収入は会社員の頃よりダウンしていますが、今は子どもとの時間もたいせつにできる働き方で、とても幸せです。 Cさん(39歳/会社員/1児の母) 福利厚生が整っている会社へ転職しました。年収はあまり変わらないですが、家賃補助や諸手当を含めるとだいぶ豊かになれたと思っています。子育てで悩みも多くありますが、夫と話し合う時間も取ることが出来ていて、前向きに考えられています。 キャリアアップするときの注意点 Aさん、Bさん、Cさん、皆さんそれぞれの方向性でのキャリアアップをされていました。 その中でも30代ならではの注意点があります。それはなんでしょうか? 未経験で倍率の高い職種は難しい 企業は30代女性に「即戦力」を求めている場合が多いため、20代の頃に比べると未経験職種への転職は難しくなります。 未経験で人気の職種の転職は難しくなる場合があると覚えておきましょう。 面接で過度に条件のことを言いすぎない 30代は子育てや出産の時期と重なっている人も多いので、休日や労働時間、年収など気になる部分が出てくると思います。 ただ、面接の場であまりにも条件面のことを話しすぎると、「権利ばかり主張する人」というようなイメージを持たれてしまうかもしれません。 気になる部分はあとでエージェントを通してや、人事部と書面で確認をする際など、適した場面で主張するようにするのがおすすめです。 キャリアアップができる人の特徴 では、キャリアアップができる人にはどのような共通点があるのでしょうか?それは、以下のような特徴が考えられます。 ・物事をポジティブにとらえられる・自己啓発など自己投資をしている・没頭できるような何かがある・対人関係が良好・自分の経験やスキルを客観的に把握できる キャリアアップができない人の特徴 一方、キャリアアップができない人の特徴は、下のようなことが考えられます。 ・「私にはできない」など自己肯定感が低い・受け身の仕事になっている・自分の求められている役割がわからない・自分には何ができるかあまり把握していない キャリアアップできる女性になるためには 30代女性が、キャリアアップができるようになるコツをここから一気にご紹介していきます! 自分の強みである、経験・スキルを把握する 過去、現状、未来の時間軸で整理すると良いでしょう。 過去、自分はどんな経験をして、どんなスキルを手に入れたのか。現在、自分にはどんな役割があって、どんなことが出来るのか。将来、どんな成長が期待されているか、どんな自分になっていたいか。 などなど、キャリアアップできる女性になるためには、まずは自分のことを知る「自己理解」を深めましょう。 自分の今までの経験・専門性を明確にして転職先を絞る 即戦力が求められている30代は、今までの経験や知識、専門性を軸に転職先を絞っていくと、成功しやすくなります。 考えるときには下の3つに分けて整理すると良いでしょう。 ①専門領域・スキル…今までの職種で存分に培ってきたもの②職種が変わっても行かせるスキル…ポータブルスキルとも言われるもの③実績、結果…これまでの仕事ぶりを数字で表せるもの 5年後のキャリアプランを描いておく 結婚や出産、子育てなども集中する30代のキャリアには、予想外のことも起こると思います。 ただ、30代後半~40代前半くらいでどうなっていたいか、キャリアプランの方向性を考えたうえで、働き方や業界、職種を選ぶと良いでしょう。 どんな経験にもオープンになる 「私にはできない…!」と思うのではなく、少し自信がなかったとしても、やりたい仕事・興味のある仕事であれば、「とりあえず、やってみる」の精神で取り組んでみることをおすすめします。 「もう30代」ではなく、「まだ30代」です。 人生100年時代と言われていますので、何にでもなれますし、どんなこともできます。「失敗したくない…」という思いを捨てて、どんとチャレンジしちゃいましょう。 社内でやりたい仕事があれば手を挙げる キャリアアップは、転職だけがすべてではありません。 社内におもしろそうな仕事、やってみたい業務があれば、思い切って手を挙げて経験値を上げましょう。その経験は、きっとあなたの財産になるはずです。 現状維持は後退であることを知る 仕事や人間関係、同じ状態がずっと続くとマンネリ化…。人生がしんどくて退屈…、という状態になります。 少し厳しい現実かもしれませんが、現状維持は後退しているのと同じです。ぜひ、前向きに変化を続けましょう。 やりがいの感じられる仕事・楽しい仕事をする 今の仕事は楽しいですか? 人生の多くの時間を費やす仕事です。ストレスが多すぎたり、残業が多すぎたりして、身体を壊すようなことをしていては、人生の貴重な時間がもったいないです。 ある程度ワークライフバランスを保って、日々メリハリをつけてやりがいを感じられる仕事に就くことが出来れば、長続きするのではないでしょうか。 ロールモデルやメンターを作る キャリアのことを1人で考えていると、どうしても煮詰まってきたり、視野が狭くなったりする傾向があります。視野を広く自身のキャリアを考えるために、尊敬できる人、お手本となるようなロールモデル、少し年上のメンターのような存在の人を作って、相談してみるのも良いと思います。 メンターとは、上司や先輩などとは別に、少し離れた先輩社員などがアドバイスを行うことを指します。ぜひ相談できるような相手を何人か作りましょう。 業界研究・企業研究をする まずは、その業界や会社で、同じような30代女性が活躍している環境かどうか?を見ましょう。すでに同年代の女性が活躍している環境であれば、同じように活躍することが出来る可能性が高いと言えます。 また、その業界・会社に将来性があるか?も大切なポイントです。 長く働き続けることを考えて、今後もつぶれそうにない会社か、斜陽業界ではないか? などは押さえておくようにしましょう。 自分が絶対譲れないことを整理する 自分が転職でこだわりたい条件は何か、明確にしておきましょう。給料、休日、福利厚生、職種、勤務地、社風など、条件にはたくさんの種類があります。一つ一つ、自己分析をするうえで、目安を決めておくとよいでしょう。 転職サイトに登録して自分の市場価値を知る 今すぐ転職する気がなくても、ご自身の市場価値を把握するために転職サイトに登録しておくのもおすすめです。今のご自身の現状を客観的に把握するための、良い材料となります。 副業、ボランティアでチャレンジする 「やりたいことをしたい…」とキャリアアップを図っている方で、今すぐフルで飛び込む勇気がない方は、副業やボランティアで小さく始めてみるのがおすすめです。副業はローリスクで仕事の感覚をつかめる最適な手段だと思います。 経験やスキルの活用方法を調べる せっかく自己分析を進めて、ご自身の経験・スキルがわかっても、それを活用できる場を見つけないと意味がありません。 ストレートに活用できる場所以外でも、関連して活かせるスキルもあります。例えば、営業職でのヒアリングスキル、ネゴシエーションスキルなどは、企画、広報などへ活かすことが出来る可能性があります。 自分の経験・スキルを棚卸した後は、それをどのように生かす方法があるのか?という部分を探っていきましょう。 社外のセミナーなどへ参加する 社外の人の意見を聞くことで、社内の「あたりまえ」から離れて、視野を広くすることが出来ます。境界を越えると書いて「越境体験」ともいいます。そのことで、様々な角度から物事をとらえられるようになります。 キャリアコンサルタントに相談する プロのキャリアコンサルタントに相談するのもおすすめです。ご自身の過去の経験・スキルの棚卸しや、理想の姿・ビジョン、目標を考える手助けをしてくれるでしょう。

やってられない!職場に嫌気がさしたときにおすすめの3つの行動

がむしゃらに働いていた20代から、少し落ち着く人も多い30代。 「職場ではある程度経験を積んだから、これから先もう少しキャリアアップしたい…」 そう考える人も多いのではないかと思います。 「みんなキャリアのこと、どう考えているんだろう?」「そもそもキャリアアップってどういうこと?」 今回は、そんな疑問にお答えするために、30代女性がキャリアアップするために役立つ情報をお伝えしていきます! 30代の働く女性は増えている 30代で働く女性は増えています。少子高齢化が進み、働き手が不足する日本では、「一億総活躍プラン」を掲げて、女性や高齢者も社会進出ができる取り組みをしています。 出産や育児等で30代女性の労働人口が少なくなる「M字カーブ現象」は、近年では解消されつつあります。 資料出所:総務省「労働力調査」(平成 22 年、令和2年) https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/dl/20-01.pdf 30代に求められるスキル そんな30代は、どんなスキルが求められるのでしょうか?一般的に、求められることを3つにまとめてご紹介します。 即戦力になるスキルや経験 20代に比べて、30代は経験や能力も豊富と考えられるため、即戦力として求められるところが多いです。 今までの経験やスキルを活かして、どんなことが出来るか?を考えておきましょう。 課題解決力 課題を見つけて、それを解決する力も求められます。 20代の頃は上司や先輩が課題を見つけて、言われた通り解決する。といった方も、30代になると、自分から課題を定義して解決策を考えて実行する。というようなことが求められます。 変化に対応する力 現代はVUCA*と呼ばれ、社会・ビジネスの未来予測が難しいとされます。 (*VUCA:Volatility・Uncertainty・Complexity・Ambiguityの頭文字を取った造語) そんな中、変化に対応する力は今までより強く求められます。 「20代の頃は容易に適応できたけれど、30代になると変化についていけない…」と思う人も多い中で、変化に適応できて、自ら変革を起こしていける人材が必要とされています。 その他、ポジションによっては「マネジメントスキル」が必要になってくる年代でもあります。 30代でキャリアアップを考える人は多い 厚生労働省のホームページ内の「年齢階級別転職入職率」によると、30代女性のうち、転職している人は、約10%となっています。しかし、実際にはこの数以上に、キャリアアップを考えている人は多いでしょう。 仕事に対する考えの変化や、働き方へのこだわり、結婚・出産などのライフイベントがある人も多い30代。 キャリアをある程度経験したので、自分の実力を試したい…。もっと自分を評価してくれるところに、キャリアアップしたい…。20代の働き方を変えたいので、転職したい…。福利厚生が整った会社で働きたい…。なんだかマンネリ感…停滞感…何とかしたいけど、失敗したくない…。 そんな思いが渦巻いています。 そもそもキャリアアップとは? そもそもキャリアアップとは、何を指すのでしょうか?ここでは、必ずしも「年収を上げること=キャリアアップ」ではありません。 ・年収を上げること・なりたい職種に就くこと・福利厚生の良い会社で働くこと・時短やフレックスで働けること・人間関係が良い職場で働くこと などなど… 人の数だけ、キャリアアップの方向があります。もしかしたら、転職をしなくても、社内異動でかなうことかもしれません。 また、独立してフリーランスになることがキャリアアップにつながる人もいます。 自分自身の叶えたい部分を明確にして、「これが実現すると、自分にとってキャリアアップだ」と自分でもわかる状態にしておくとよいでしょう。 30代でキャリアアップした女性の例 ここでは、実際30代でキャリアアップを実現した人の3つの例を見ていきましょう。 Aさん(32歳/会社員/独身) 前職で自分のスキルや能力をあまり評価してもらえなかったのが不満で、転職でキャリアアップしました。 違う業界で、同じ職種です。今は前より忙しい毎日ですが、年収を上げることが出来て、評価もしてもらえる今の会社に満足しています。 Bさん(35歳/フリーランス/2児の母) 会社員として働いていた時は、身も心もボロボロでした。毎日残業後、満員電車に揺られ、自分が何のために働いているかも分からなくなっていました。 そんな自分は嫌だと、子どもが生まれる前にスキルを磨きフリーランスになりました。収入は会社員の頃よりダウンしていますが、今は子どもとの時間もたいせつにできる働き方で、とても幸せです。 Cさん(39歳/会社員/1児の母) 福利厚生が整っている会社へ転職しました。年収はあまり変わらないですが、家賃補助や諸手当を含めるとだいぶ豊かになれたと思っています。子育てで悩みも多くありますが、夫と話し合う時間も取ることが出来ていて、前向きに考えられています。 キャリアアップするときの注意点 Aさん、Bさん、Cさん、皆さんそれぞれの方向性でのキャリアアップをされていました。 その中でも30代ならではの注意点があります。それはなんでしょうか? 未経験で倍率の高い職種は難しい 企業は30代女性に「即戦力」を求めている場合が多いため、20代の頃に比べると未経験職種への転職は難しくなります。 未経験で人気の職種の転職は難しくなる場合があると覚えておきましょう。 面接で過度に条件のことを言いすぎない 30代は子育てや出産の時期と重なっている人も多いので、休日や労働時間、年収など気になる部分が出てくると思います。 ただ、面接の場であまりにも条件面のことを話しすぎると、「権利ばかり主張する人」というようなイメージを持たれてしまうかもしれません。 気になる部分はあとでエージェントを通してや、人事部と書面で確認をする際など、適した場面で主張するようにするのがおすすめです。 キャリアアップができる人の特徴 では、キャリアアップができる人にはどのような共通点があるのでしょうか?それは、以下のような特徴が考えられます。 ・物事をポジティブにとらえられる・自己啓発など自己投資をしている・没頭できるような何かがある・対人関係が良好・自分の経験やスキルを客観的に把握できる キャリアアップができない人の特徴 一方、キャリアアップができない人の特徴は、下のようなことが考えられます。 ・「私にはできない」など自己肯定感が低い・受け身の仕事になっている・自分の求められている役割がわからない・自分には何ができるかあまり把握していない キャリアアップできる女性になるためには 30代女性が、キャリアアップができるようになるコツをここから一気にご紹介していきます! 自分の強みである、経験・スキルを把握する 過去、現状、未来の時間軸で整理すると良いでしょう。 過去、自分はどんな経験をして、どんなスキルを手に入れたのか。現在、自分にはどんな役割があって、どんなことが出来るのか。将来、どんな成長が期待されているか、どんな自分になっていたいか。 などなど、キャリアアップできる女性になるためには、まずは自分のことを知る「自己理解」を深めましょう。 自分の今までの経験・専門性を明確にして転職先を絞る 即戦力が求められている30代は、今までの経験や知識、専門性を軸に転職先を絞っていくと、成功しやすくなります。 考えるときには下の3つに分けて整理すると良いでしょう。 ①専門領域・スキル…今までの職種で存分に培ってきたもの②職種が変わっても行かせるスキル…ポータブルスキルとも言われるもの③実績、結果…これまでの仕事ぶりを数字で表せるもの 5年後のキャリアプランを描いておく 結婚や出産、子育てなども集中する30代のキャリアには、予想外のことも起こると思います。 ただ、30代後半~40代前半くらいでどうなっていたいか、キャリアプランの方向性を考えたうえで、働き方や業界、職種を選ぶと良いでしょう。 どんな経験にもオープンになる 「私にはできない…!」と思うのではなく、少し自信がなかったとしても、やりたい仕事・興味のある仕事であれば、「とりあえず、やってみる」の精神で取り組んでみることをおすすめします。 「もう30代」ではなく、「まだ30代」です。 人生100年時代と言われていますので、何にでもなれますし、どんなこともできます。「失敗したくない…」という思いを捨てて、どんとチャレンジしちゃいましょう。 社内でやりたい仕事があれば手を挙げる キャリアアップは、転職だけがすべてではありません。 社内におもしろそうな仕事、やってみたい業務があれば、思い切って手を挙げて経験値を上げましょう。その経験は、きっとあなたの財産になるはずです。 現状維持は後退であることを知る 仕事や人間関係、同じ状態がずっと続くとマンネリ化…。人生がしんどくて退屈…、という状態になります。 少し厳しい現実かもしれませんが、現状維持は後退しているのと同じです。ぜひ、前向きに変化を続けましょう。 やりがいの感じられる仕事・楽しい仕事をする 今の仕事は楽しいですか? 人生の多くの時間を費やす仕事です。ストレスが多すぎたり、残業が多すぎたりして、身体を壊すようなことをしていては、人生の貴重な時間がもったいないです。 ある程度ワークライフバランスを保って、日々メリハリをつけてやりがいを感じられる仕事に就くことが出来れば、長続きするのではないでしょうか。 ロールモデルやメンターを作る キャリアのことを1人で考えていると、どうしても煮詰まってきたり、視野が狭くなったりする傾向があります。視野を広く自身のキャリアを考えるために、尊敬できる人、お手本となるようなロールモデル、少し年上のメンターのような存在の人を作って、相談してみるのも良いと思います。 メンターとは、上司や先輩などとは別に、少し離れた先輩社員などがアドバイスを行うことを指します。ぜひ相談できるような相手を何人か作りましょう。 業界研究・企業研究をする まずは、その業界や会社で、同じような30代女性が活躍している環境かどうか?を見ましょう。すでに同年代の女性が活躍している環境であれば、同じように活躍することが出来る可能性が高いと言えます。 また、その業界・会社に将来性があるか?も大切なポイントです。 長く働き続けることを考えて、今後もつぶれそうにない会社か、斜陽業界ではないか? などは押さえておくようにしましょう。 自分が絶対譲れないことを整理する 自分が転職でこだわりたい条件は何か、明確にしておきましょう。給料、休日、福利厚生、職種、勤務地、社風など、条件にはたくさんの種類があります。一つ一つ、自己分析をするうえで、目安を決めておくとよいでしょう。 転職サイトに登録して自分の市場価値を知る 今すぐ転職する気がなくても、ご自身の市場価値を把握するために転職サイトに登録しておくのもおすすめです。今のご自身の現状を客観的に把握するための、良い材料となります。 副業、ボランティアでチャレンジする 「やりたいことをしたい…」とキャリアアップを図っている方で、今すぐフルで飛び込む勇気がない方は、副業やボランティアで小さく始めてみるのがおすすめです。副業はローリスクで仕事の感覚をつかめる最適な手段だと思います。 経験やスキルの活用方法を調べる せっかく自己分析を進めて、ご自身の経験・スキルがわかっても、それを活用できる場を見つけないと意味がありません。 ストレートに活用できる場所以外でも、関連して活かせるスキルもあります。例えば、営業職でのヒアリングスキル、ネゴシエーションスキルなどは、企画、広報などへ活かすことが出来る可能性があります。 自分の経験・スキルを棚卸した後は、それをどのように生かす方法があるのか?という部分を探っていきましょう。 社外のセミナーなどへ参加する 社外の人の意見を聞くことで、社内の「あたりまえ」から離れて、視野を広くすることが出来ます。境界を越えると書いて「越境体験」ともいいます。そのことで、様々な角度から物事をとらえられるようになります。 キャリアコンサルタントに相談する プロのキャリアコンサルタントに相談するのもおすすめです。ご自身の過去の経験・スキルの棚卸しや、理想の姿・ビジョン、目標を考える手助けをしてくれるでしょう。

入社10年目でもう仕事を辞めたいと思ったら…知っておきたい対処法

がむしゃらに働いていた20代から、少し落ち着く人も多い30代。 「職場ではある程度経験を積んだから、これから先もう少しキャリアアップしたい…」 そう考える人も多いのではないかと思います。 「みんなキャリアのこと、どう考えているんだろう?」「そもそもキャリアアップってどういうこと?」 今回は、そんな疑問にお答えするために、30代女性がキャリアアップするために役立つ情報をお伝えしていきます! 30代の働く女性は増えている 30代で働く女性は増えています。少子高齢化が進み、働き手が不足する日本では、「一億総活躍プラン」を掲げて、女性や高齢者も社会進出ができる取り組みをしています。 出産や育児等で30代女性の労働人口が少なくなる「M字カーブ現象」は、近年では解消されつつあります。 資料出所:総務省「労働力調査」(平成 22 年、令和2年) https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/dl/20-01.pdf 30代に求められるスキル そんな30代は、どんなスキルが求められるのでしょうか?一般的に、求められることを3つにまとめてご紹介します。 即戦力になるスキルや経験 20代に比べて、30代は経験や能力も豊富と考えられるため、即戦力として求められるところが多いです。 今までの経験やスキルを活かして、どんなことが出来るか?を考えておきましょう。 課題解決力 課題を見つけて、それを解決する力も求められます。 20代の頃は上司や先輩が課題を見つけて、言われた通り解決する。といった方も、30代になると、自分から課題を定義して解決策を考えて実行する。というようなことが求められます。 変化に対応する力 現代はVUCA*と呼ばれ、社会・ビジネスの未来予測が難しいとされます。 (*VUCA:Volatility・Uncertainty・Complexity・Ambiguityの頭文字を取った造語) そんな中、変化に対応する力は今までより強く求められます。 「20代の頃は容易に適応できたけれど、30代になると変化についていけない…」と思う人も多い中で、変化に適応できて、自ら変革を起こしていける人材が必要とされています。 その他、ポジションによっては「マネジメントスキル」が必要になってくる年代でもあります。 30代でキャリアアップを考える人は多い 厚生労働省のホームページ内の「年齢階級別転職入職率」によると、30代女性のうち、転職している人は、約10%となっています。しかし、実際にはこの数以上に、キャリアアップを考えている人は多いでしょう。 仕事に対する考えの変化や、働き方へのこだわり、結婚・出産などのライフイベントがある人も多い30代。 キャリアをある程度経験したので、自分の実力を試したい…。もっと自分を評価してくれるところに、キャリアアップしたい…。20代の働き方を変えたいので、転職したい…。福利厚生が整った会社で働きたい…。なんだかマンネリ感…停滞感…何とかしたいけど、失敗したくない…。 そんな思いが渦巻いています。 そもそもキャリアアップとは? そもそもキャリアアップとは、何を指すのでしょうか?ここでは、必ずしも「年収を上げること=キャリアアップ」ではありません。 ・年収を上げること・なりたい職種に就くこと・福利厚生の良い会社で働くこと・時短やフレックスで働けること・人間関係が良い職場で働くこと などなど… 人の数だけ、キャリアアップの方向があります。もしかしたら、転職をしなくても、社内異動でかなうことかもしれません。 また、独立してフリーランスになることがキャリアアップにつながる人もいます。 自分自身の叶えたい部分を明確にして、「これが実現すると、自分にとってキャリアアップだ」と自分でもわかる状態にしておくとよいでしょう。 30代でキャリアアップした女性の例 ここでは、実際30代でキャリアアップを実現した人の3つの例を見ていきましょう。 Aさん(32歳/会社員/独身) 前職で自分のスキルや能力をあまり評価してもらえなかったのが不満で、転職でキャリアアップしました。 違う業界で、同じ職種です。今は前より忙しい毎日ですが、年収を上げることが出来て、評価もしてもらえる今の会社に満足しています。 Bさん(35歳/フリーランス/2児の母) 会社員として働いていた時は、身も心もボロボロでした。毎日残業後、満員電車に揺られ、自分が何のために働いているかも分からなくなっていました。 そんな自分は嫌だと、子どもが生まれる前にスキルを磨きフリーランスになりました。収入は会社員の頃よりダウンしていますが、今は子どもとの時間もたいせつにできる働き方で、とても幸せです。 Cさん(39歳/会社員/1児の母) 福利厚生が整っている会社へ転職しました。年収はあまり変わらないですが、家賃補助や諸手当を含めるとだいぶ豊かになれたと思っています。子育てで悩みも多くありますが、夫と話し合う時間も取ることが出来ていて、前向きに考えられています。 キャリアアップするときの注意点 Aさん、Bさん、Cさん、皆さんそれぞれの方向性でのキャリアアップをされていました。 その中でも30代ならではの注意点があります。それはなんでしょうか? 未経験で倍率の高い職種は難しい 企業は30代女性に「即戦力」を求めている場合が多いため、20代の頃に比べると未経験職種への転職は難しくなります。 未経験で人気の職種の転職は難しくなる場合があると覚えておきましょう。 面接で過度に条件のことを言いすぎない 30代は子育てや出産の時期と重なっている人も多いので、休日や労働時間、年収など気になる部分が出てくると思います。 ただ、面接の場であまりにも条件面のことを話しすぎると、「権利ばかり主張する人」というようなイメージを持たれてしまうかもしれません。 気になる部分はあとでエージェントを通してや、人事部と書面で確認をする際など、適した場面で主張するようにするのがおすすめです。 キャリアアップができる人の特徴 では、キャリアアップができる人にはどのような共通点があるのでしょうか?それは、以下のような特徴が考えられます。 ・物事をポジティブにとらえられる・自己啓発など自己投資をしている・没頭できるような何かがある・対人関係が良好・自分の経験やスキルを客観的に把握できる キャリアアップができない人の特徴 一方、キャリアアップができない人の特徴は、下のようなことが考えられます。 ・「私にはできない」など自己肯定感が低い・受け身の仕事になっている・自分の求められている役割がわからない・自分には何ができるかあまり把握していない キャリアアップできる女性になるためには 30代女性が、キャリアアップができるようになるコツをここから一気にご紹介していきます! 自分の強みである、経験・スキルを把握する 過去、現状、未来の時間軸で整理すると良いでしょう。 過去、自分はどんな経験をして、どんなスキルを手に入れたのか。現在、自分にはどんな役割があって、どんなことが出来るのか。将来、どんな成長が期待されているか、どんな自分になっていたいか。 などなど、キャリアアップできる女性になるためには、まずは自分のことを知る「自己理解」を深めましょう。 自分の今までの経験・専門性を明確にして転職先を絞る 即戦力が求められている30代は、今までの経験や知識、専門性を軸に転職先を絞っていくと、成功しやすくなります。 考えるときには下の3つに分けて整理すると良いでしょう。 ①専門領域・スキル…今までの職種で存分に培ってきたもの②職種が変わっても行かせるスキル…ポータブルスキルとも言われるもの③実績、結果…これまでの仕事ぶりを数字で表せるもの 5年後のキャリアプランを描いておく 結婚や出産、子育てなども集中する30代のキャリアには、予想外のことも起こると思います。 ただ、30代後半~40代前半くらいでどうなっていたいか、キャリアプランの方向性を考えたうえで、働き方や業界、職種を選ぶと良いでしょう。 どんな経験にもオープンになる 「私にはできない…!」と思うのではなく、少し自信がなかったとしても、やりたい仕事・興味のある仕事であれば、「とりあえず、やってみる」の精神で取り組んでみることをおすすめします。 「もう30代」ではなく、「まだ30代」です。 人生100年時代と言われていますので、何にでもなれますし、どんなこともできます。「失敗したくない…」という思いを捨てて、どんとチャレンジしちゃいましょう。 社内でやりたい仕事があれば手を挙げる キャリアアップは、転職だけがすべてではありません。 社内におもしろそうな仕事、やってみたい業務があれば、思い切って手を挙げて経験値を上げましょう。その経験は、きっとあなたの財産になるはずです。 現状維持は後退であることを知る 仕事や人間関係、同じ状態がずっと続くとマンネリ化…。人生がしんどくて退屈…、という状態になります。 少し厳しい現実かもしれませんが、現状維持は後退しているのと同じです。ぜひ、前向きに変化を続けましょう。 やりがいの感じられる仕事・楽しい仕事をする 今の仕事は楽しいですか? 人生の多くの時間を費やす仕事です。ストレスが多すぎたり、残業が多すぎたりして、身体を壊すようなことをしていては、人生の貴重な時間がもったいないです。 ある程度ワークライフバランスを保って、日々メリハリをつけてやりがいを感じられる仕事に就くことが出来れば、長続きするのではないでしょうか。 ロールモデルやメンターを作る キャリアのことを1人で考えていると、どうしても煮詰まってきたり、視野が狭くなったりする傾向があります。視野を広く自身のキャリアを考えるために、尊敬できる人、お手本となるようなロールモデル、少し年上のメンターのような存在の人を作って、相談してみるのも良いと思います。 メンターとは、上司や先輩などとは別に、少し離れた先輩社員などがアドバイスを行うことを指します。ぜひ相談できるような相手を何人か作りましょう。 業界研究・企業研究をする まずは、その業界や会社で、同じような30代女性が活躍している環境かどうか?を見ましょう。すでに同年代の女性が活躍している環境であれば、同じように活躍することが出来る可能性が高いと言えます。 また、その業界・会社に将来性があるか?も大切なポイントです。 長く働き続けることを考えて、今後もつぶれそうにない会社か、斜陽業界ではないか? などは押さえておくようにしましょう。 自分が絶対譲れないことを整理する 自分が転職でこだわりたい条件は何か、明確にしておきましょう。給料、休日、福利厚生、職種、勤務地、社風など、条件にはたくさんの種類があります。一つ一つ、自己分析をするうえで、目安を決めておくとよいでしょう。 転職サイトに登録して自分の市場価値を知る 今すぐ転職する気がなくても、ご自身の市場価値を把握するために転職サイトに登録しておくのもおすすめです。今のご自身の現状を客観的に把握するための、良い材料となります。 副業、ボランティアでチャレンジする 「やりたいことをしたい…」とキャリアアップを図っている方で、今すぐフルで飛び込む勇気がない方は、副業やボランティアで小さく始めてみるのがおすすめです。副業はローリスクで仕事の感覚をつかめる最適な手段だと思います。 経験やスキルの活用方法を調べる せっかく自己分析を進めて、ご自身の経験・スキルがわかっても、それを活用できる場を見つけないと意味がありません。 ストレートに活用できる場所以外でも、関連して活かせるスキルもあります。例えば、営業職でのヒアリングスキル、ネゴシエーションスキルなどは、企画、広報などへ活かすことが出来る可能性があります。 自分の経験・スキルを棚卸した後は、それをどのように生かす方法があるのか?という部分を探っていきましょう。 社外のセミナーなどへ参加する 社外の人の意見を聞くことで、社内の「あたりまえ」から離れて、視野を広くすることが出来ます。境界を越えると書いて「越境体験」ともいいます。そのことで、様々な角度から物事をとらえられるようになります。 キャリアコンサルタントに相談する プロのキャリアコンサルタントに相談するのもおすすめです。ご自身の過去の経験・スキルの棚卸しや、理想の姿・ビジョン、目標を考える手助けをしてくれるでしょう。

「時短勤務って迷惑!」と言われない人がしている3つの気遣い

がむしゃらに働いていた20代から、少し落ち着く人も多い30代。 「職場ではある程度経験を積んだから、これから先もう少しキャリアアップしたい…」 そう考える人も多いのではないかと思います。 「みんなキャリアのこと、どう考えているんだろう?」「そもそもキャリアアップってどういうこと?」 今回は、そんな疑問にお答えするために、30代女性がキャリアアップするために役立つ情報をお伝えしていきます! 30代の働く女性は増えている 30代で働く女性は増えています。少子高齢化が進み、働き手が不足する日本では、「一億総活躍プラン」を掲げて、女性や高齢者も社会進出ができる取り組みをしています。 出産や育児等で30代女性の労働人口が少なくなる「M字カーブ現象」は、近年では解消されつつあります。 資料出所:総務省「労働力調査」(平成 22 年、令和2年) https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/dl/20-01.pdf 30代に求められるスキル そんな30代は、どんなスキルが求められるのでしょうか?一般的に、求められることを3つにまとめてご紹介します。 即戦力になるスキルや経験 20代に比べて、30代は経験や能力も豊富と考えられるため、即戦力として求められるところが多いです。 今までの経験やスキルを活かして、どんなことが出来るか?を考えておきましょう。 課題解決力 課題を見つけて、それを解決する力も求められます。 20代の頃は上司や先輩が課題を見つけて、言われた通り解決する。といった方も、30代になると、自分から課題を定義して解決策を考えて実行する。というようなことが求められます。 変化に対応する力 現代はVUCA*と呼ばれ、社会・ビジネスの未来予測が難しいとされます。 (*VUCA:Volatility・Uncertainty・Complexity・Ambiguityの頭文字を取った造語) そんな中、変化に対応する力は今までより強く求められます。 「20代の頃は容易に適応できたけれど、30代になると変化についていけない…」と思う人も多い中で、変化に適応できて、自ら変革を起こしていける人材が必要とされています。 その他、ポジションによっては「マネジメントスキル」が必要になってくる年代でもあります。 30代でキャリアアップを考える人は多い 厚生労働省のホームページ内の「年齢階級別転職入職率」によると、30代女性のうち、転職している人は、約10%となっています。しかし、実際にはこの数以上に、キャリアアップを考えている人は多いでしょう。 仕事に対する考えの変化や、働き方へのこだわり、結婚・出産などのライフイベントがある人も多い30代。 キャリアをある程度経験したので、自分の実力を試したい…。もっと自分を評価してくれるところに、キャリアアップしたい…。20代の働き方を変えたいので、転職したい…。福利厚生が整った会社で働きたい…。なんだかマンネリ感…停滞感…何とかしたいけど、失敗したくない…。 そんな思いが渦巻いています。 そもそもキャリアアップとは? そもそもキャリアアップとは、何を指すのでしょうか?ここでは、必ずしも「年収を上げること=キャリアアップ」ではありません。 ・年収を上げること・なりたい職種に就くこと・福利厚生の良い会社で働くこと・時短やフレックスで働けること・人間関係が良い職場で働くこと などなど… 人の数だけ、キャリアアップの方向があります。もしかしたら、転職をしなくても、社内異動でかなうことかもしれません。 また、独立してフリーランスになることがキャリアアップにつながる人もいます。 自分自身の叶えたい部分を明確にして、「これが実現すると、自分にとってキャリアアップだ」と自分でもわかる状態にしておくとよいでしょう。 30代でキャリアアップした女性の例 ここでは、実際30代でキャリアアップを実現した人の3つの例を見ていきましょう。 Aさん(32歳/会社員/独身) 前職で自分のスキルや能力をあまり評価してもらえなかったのが不満で、転職でキャリアアップしました。 違う業界で、同じ職種です。今は前より忙しい毎日ですが、年収を上げることが出来て、評価もしてもらえる今の会社に満足しています。 Bさん(35歳/フリーランス/2児の母) 会社員として働いていた時は、身も心もボロボロでした。毎日残業後、満員電車に揺られ、自分が何のために働いているかも分からなくなっていました。 そんな自分は嫌だと、子どもが生まれる前にスキルを磨きフリーランスになりました。収入は会社員の頃よりダウンしていますが、今は子どもとの時間もたいせつにできる働き方で、とても幸せです。 Cさん(39歳/会社員/1児の母) 福利厚生が整っている会社へ転職しました。年収はあまり変わらないですが、家賃補助や諸手当を含めるとだいぶ豊かになれたと思っています。子育てで悩みも多くありますが、夫と話し合う時間も取ることが出来ていて、前向きに考えられています。 キャリアアップするときの注意点 Aさん、Bさん、Cさん、皆さんそれぞれの方向性でのキャリアアップをされていました。 その中でも30代ならではの注意点があります。それはなんでしょうか? 未経験で倍率の高い職種は難しい 企業は30代女性に「即戦力」を求めている場合が多いため、20代の頃に比べると未経験職種への転職は難しくなります。 未経験で人気の職種の転職は難しくなる場合があると覚えておきましょう。 面接で過度に条件のことを言いすぎない 30代は子育てや出産の時期と重なっている人も多いので、休日や労働時間、年収など気になる部分が出てくると思います。 ただ、面接の場であまりにも条件面のことを話しすぎると、「権利ばかり主張する人」というようなイメージを持たれてしまうかもしれません。 気になる部分はあとでエージェントを通してや、人事部と書面で確認をする際など、適した場面で主張するようにするのがおすすめです。 キャリアアップができる人の特徴 では、キャリアアップができる人にはどのような共通点があるのでしょうか?それは、以下のような特徴が考えられます。 ・物事をポジティブにとらえられる・自己啓発など自己投資をしている・没頭できるような何かがある・対人関係が良好・自分の経験やスキルを客観的に把握できる キャリアアップができない人の特徴 一方、キャリアアップができない人の特徴は、下のようなことが考えられます。 ・「私にはできない」など自己肯定感が低い・受け身の仕事になっている・自分の求められている役割がわからない・自分には何ができるかあまり把握していない キャリアアップできる女性になるためには 30代女性が、キャリアアップができるようになるコツをここから一気にご紹介していきます! 自分の強みである、経験・スキルを把握する 過去、現状、未来の時間軸で整理すると良いでしょう。 過去、自分はどんな経験をして、どんなスキルを手に入れたのか。現在、自分にはどんな役割があって、どんなことが出来るのか。将来、どんな成長が期待されているか、どんな自分になっていたいか。 などなど、キャリアアップできる女性になるためには、まずは自分のことを知る「自己理解」を深めましょう。 自分の今までの経験・専門性を明確にして転職先を絞る 即戦力が求められている30代は、今までの経験や知識、専門性を軸に転職先を絞っていくと、成功しやすくなります。 考えるときには下の3つに分けて整理すると良いでしょう。 ①専門領域・スキル…今までの職種で存分に培ってきたもの②職種が変わっても行かせるスキル…ポータブルスキルとも言われるもの③実績、結果…これまでの仕事ぶりを数字で表せるもの 5年後のキャリアプランを描いておく 結婚や出産、子育てなども集中する30代のキャリアには、予想外のことも起こると思います。 ただ、30代後半~40代前半くらいでどうなっていたいか、キャリアプランの方向性を考えたうえで、働き方や業界、職種を選ぶと良いでしょう。 どんな経験にもオープンになる 「私にはできない…!」と思うのではなく、少し自信がなかったとしても、やりたい仕事・興味のある仕事であれば、「とりあえず、やってみる」の精神で取り組んでみることをおすすめします。 「もう30代」ではなく、「まだ30代」です。 人生100年時代と言われていますので、何にでもなれますし、どんなこともできます。「失敗したくない…」という思いを捨てて、どんとチャレンジしちゃいましょう。 社内でやりたい仕事があれば手を挙げる キャリアアップは、転職だけがすべてではありません。 社内におもしろそうな仕事、やってみたい業務があれば、思い切って手を挙げて経験値を上げましょう。その経験は、きっとあなたの財産になるはずです。 現状維持は後退であることを知る 仕事や人間関係、同じ状態がずっと続くとマンネリ化…。人生がしんどくて退屈…、という状態になります。 少し厳しい現実かもしれませんが、現状維持は後退しているのと同じです。ぜひ、前向きに変化を続けましょう。 やりがいの感じられる仕事・楽しい仕事をする 今の仕事は楽しいですか? 人生の多くの時間を費やす仕事です。ストレスが多すぎたり、残業が多すぎたりして、身体を壊すようなことをしていては、人生の貴重な時間がもったいないです。 ある程度ワークライフバランスを保って、日々メリハリをつけてやりがいを感じられる仕事に就くことが出来れば、長続きするのではないでしょうか。 ロールモデルやメンターを作る キャリアのことを1人で考えていると、どうしても煮詰まってきたり、視野が狭くなったりする傾向があります。視野を広く自身のキャリアを考えるために、尊敬できる人、お手本となるようなロールモデル、少し年上のメンターのような存在の人を作って、相談してみるのも良いと思います。 メンターとは、上司や先輩などとは別に、少し離れた先輩社員などがアドバイスを行うことを指します。ぜひ相談できるような相手を何人か作りましょう。 業界研究・企業研究をする まずは、その業界や会社で、同じような30代女性が活躍している環境かどうか?を見ましょう。すでに同年代の女性が活躍している環境であれば、同じように活躍することが出来る可能性が高いと言えます。 また、その業界・会社に将来性があるか?も大切なポイントです。 長く働き続けることを考えて、今後もつぶれそうにない会社か、斜陽業界ではないか? などは押さえておくようにしましょう。 自分が絶対譲れないことを整理する 自分が転職でこだわりたい条件は何か、明確にしておきましょう。給料、休日、福利厚生、職種、勤務地、社風など、条件にはたくさんの種類があります。一つ一つ、自己分析をするうえで、目安を決めておくとよいでしょう。 転職サイトに登録して自分の市場価値を知る 今すぐ転職する気がなくても、ご自身の市場価値を把握するために転職サイトに登録しておくのもおすすめです。今のご自身の現状を客観的に把握するための、良い材料となります。 副業、ボランティアでチャレンジする 「やりたいことをしたい…」とキャリアアップを図っている方で、今すぐフルで飛び込む勇気がない方は、副業やボランティアで小さく始めてみるのがおすすめです。副業はローリスクで仕事の感覚をつかめる最適な手段だと思います。 経験やスキルの活用方法を調べる せっかく自己分析を進めて、ご自身の経験・スキルがわかっても、それを活用できる場を見つけないと意味がありません。 ストレートに活用できる場所以外でも、関連して活かせるスキルもあります。例えば、営業職でのヒアリングスキル、ネゴシエーションスキルなどは、企画、広報などへ活かすことが出来る可能性があります。 自分の経験・スキルを棚卸した後は、それをどのように生かす方法があるのか?という部分を探っていきましょう。 社外のセミナーなどへ参加する 社外の人の意見を聞くことで、社内の「あたりまえ」から離れて、視野を広くすることが出来ます。境界を越えると書いて「越境体験」ともいいます。そのことで、様々な角度から物事をとらえられるようになります。 キャリアコンサルタントに相談する プロのキャリアコンサルタントに相談するのもおすすめです。ご自身の過去の経験・スキルの棚卸しや、理想の姿・ビジョン、目標を考える手助けをしてくれるでしょう。

仕事の辞め癖と逃げ癖、その末路には何がある?

がむしゃらに働いていた20代から、少し落ち着く人も多い30代。 「職場ではある程度経験を積んだから、これから先もう少しキャリアアップしたい…」 そう考える人も多いのではないかと思います。 「みんなキャリアのこと、どう考えているんだろう?」「そもそもキャリアアップってどういうこと?」 今回は、そんな疑問にお答えするために、30代女性がキャリアアップするために役立つ情報をお伝えしていきます! 30代の働く女性は増えている 30代で働く女性は増えています。少子高齢化が進み、働き手が不足する日本では、「一億総活躍プラン」を掲げて、女性や高齢者も社会進出ができる取り組みをしています。 出産や育児等で30代女性の労働人口が少なくなる「M字カーブ現象」は、近年では解消されつつあります。 資料出所:総務省「労働力調査」(平成 22 年、令和2年) https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/dl/20-01.pdf 30代に求められるスキル そんな30代は、どんなスキルが求められるのでしょうか?一般的に、求められることを3つにまとめてご紹介します。 即戦力になるスキルや経験 20代に比べて、30代は経験や能力も豊富と考えられるため、即戦力として求められるところが多いです。 今までの経験やスキルを活かして、どんなことが出来るか?を考えておきましょう。 課題解決力 課題を見つけて、それを解決する力も求められます。 20代の頃は上司や先輩が課題を見つけて、言われた通り解決する。といった方も、30代になると、自分から課題を定義して解決策を考えて実行する。というようなことが求められます。 変化に対応する力 現代はVUCA*と呼ばれ、社会・ビジネスの未来予測が難しいとされます。 (*VUCA:Volatility・Uncertainty・Complexity・Ambiguityの頭文字を取った造語) そんな中、変化に対応する力は今までより強く求められます。 「20代の頃は容易に適応できたけれど、30代になると変化についていけない…」と思う人も多い中で、変化に適応できて、自ら変革を起こしていける人材が必要とされています。 その他、ポジションによっては「マネジメントスキル」が必要になってくる年代でもあります。 30代でキャリアアップを考える人は多い 厚生労働省のホームページ内の「年齢階級別転職入職率」によると、30代女性のうち、転職している人は、約10%となっています。しかし、実際にはこの数以上に、キャリアアップを考えている人は多いでしょう。 仕事に対する考えの変化や、働き方へのこだわり、結婚・出産などのライフイベントがある人も多い30代。 キャリアをある程度経験したので、自分の実力を試したい…。もっと自分を評価してくれるところに、キャリアアップしたい…。20代の働き方を変えたいので、転職したい…。福利厚生が整った会社で働きたい…。なんだかマンネリ感…停滞感…何とかしたいけど、失敗したくない…。 そんな思いが渦巻いています。 そもそもキャリアアップとは? そもそもキャリアアップとは、何を指すのでしょうか?ここでは、必ずしも「年収を上げること=キャリアアップ」ではありません。 ・年収を上げること・なりたい職種に就くこと・福利厚生の良い会社で働くこと・時短やフレックスで働けること・人間関係が良い職場で働くこと などなど… 人の数だけ、キャリアアップの方向があります。もしかしたら、転職をしなくても、社内異動でかなうことかもしれません。 また、独立してフリーランスになることがキャリアアップにつながる人もいます。 自分自身の叶えたい部分を明確にして、「これが実現すると、自分にとってキャリアアップだ」と自分でもわかる状態にしておくとよいでしょう。 30代でキャリアアップした女性の例 ここでは、実際30代でキャリアアップを実現した人の3つの例を見ていきましょう。 Aさん(32歳/会社員/独身) 前職で自分のスキルや能力をあまり評価してもらえなかったのが不満で、転職でキャリアアップしました。 違う業界で、同じ職種です。今は前より忙しい毎日ですが、年収を上げることが出来て、評価もしてもらえる今の会社に満足しています。 Bさん(35歳/フリーランス/2児の母) 会社員として働いていた時は、身も心もボロボロでした。毎日残業後、満員電車に揺られ、自分が何のために働いているかも分からなくなっていました。 そんな自分は嫌だと、子どもが生まれる前にスキルを磨きフリーランスになりました。収入は会社員の頃よりダウンしていますが、今は子どもとの時間もたいせつにできる働き方で、とても幸せです。 Cさん(39歳/会社員/1児の母) 福利厚生が整っている会社へ転職しました。年収はあまり変わらないですが、家賃補助や諸手当を含めるとだいぶ豊かになれたと思っています。子育てで悩みも多くありますが、夫と話し合う時間も取ることが出来ていて、前向きに考えられています。 キャリアアップするときの注意点 Aさん、Bさん、Cさん、皆さんそれぞれの方向性でのキャリアアップをされていました。 その中でも30代ならではの注意点があります。それはなんでしょうか? 未経験で倍率の高い職種は難しい 企業は30代女性に「即戦力」を求めている場合が多いため、20代の頃に比べると未経験職種への転職は難しくなります。 未経験で人気の職種の転職は難しくなる場合があると覚えておきましょう。 面接で過度に条件のことを言いすぎない 30代は子育てや出産の時期と重なっている人も多いので、休日や労働時間、年収など気になる部分が出てくると思います。 ただ、面接の場であまりにも条件面のことを話しすぎると、「権利ばかり主張する人」というようなイメージを持たれてしまうかもしれません。 気になる部分はあとでエージェントを通してや、人事部と書面で確認をする際など、適した場面で主張するようにするのがおすすめです。 キャリアアップができる人の特徴 では、キャリアアップができる人にはどのような共通点があるのでしょうか?それは、以下のような特徴が考えられます。 ・物事をポジティブにとらえられる・自己啓発など自己投資をしている・没頭できるような何かがある・対人関係が良好・自分の経験やスキルを客観的に把握できる キャリアアップができない人の特徴 一方、キャリアアップができない人の特徴は、下のようなことが考えられます。 ・「私にはできない」など自己肯定感が低い・受け身の仕事になっている・自分の求められている役割がわからない・自分には何ができるかあまり把握していない キャリアアップできる女性になるためには 30代女性が、キャリアアップができるようになるコツをここから一気にご紹介していきます! 自分の強みである、経験・スキルを把握する 過去、現状、未来の時間軸で整理すると良いでしょう。 過去、自分はどんな経験をして、どんなスキルを手に入れたのか。現在、自分にはどんな役割があって、どんなことが出来るのか。将来、どんな成長が期待されているか、どんな自分になっていたいか。 などなど、キャリアアップできる女性になるためには、まずは自分のことを知る「自己理解」を深めましょう。 自分の今までの経験・専門性を明確にして転職先を絞る 即戦力が求められている30代は、今までの経験や知識、専門性を軸に転職先を絞っていくと、成功しやすくなります。 考えるときには下の3つに分けて整理すると良いでしょう。 ①専門領域・スキル…今までの職種で存分に培ってきたもの②職種が変わっても行かせるスキル…ポータブルスキルとも言われるもの③実績、結果…これまでの仕事ぶりを数字で表せるもの 5年後のキャリアプランを描いておく 結婚や出産、子育てなども集中する30代のキャリアには、予想外のことも起こると思います。 ただ、30代後半~40代前半くらいでどうなっていたいか、キャリアプランの方向性を考えたうえで、働き方や業界、職種を選ぶと良いでしょう。 どんな経験にもオープンになる 「私にはできない…!」と思うのではなく、少し自信がなかったとしても、やりたい仕事・興味のある仕事であれば、「とりあえず、やってみる」の精神で取り組んでみることをおすすめします。 「もう30代」ではなく、「まだ30代」です。 人生100年時代と言われていますので、何にでもなれますし、どんなこともできます。「失敗したくない…」という思いを捨てて、どんとチャレンジしちゃいましょう。 社内でやりたい仕事があれば手を挙げる キャリアアップは、転職だけがすべてではありません。 社内におもしろそうな仕事、やってみたい業務があれば、思い切って手を挙げて経験値を上げましょう。その経験は、きっとあなたの財産になるはずです。 現状維持は後退であることを知る 仕事や人間関係、同じ状態がずっと続くとマンネリ化…。人生がしんどくて退屈…、という状態になります。 少し厳しい現実かもしれませんが、現状維持は後退しているのと同じです。ぜひ、前向きに変化を続けましょう。 やりがいの感じられる仕事・楽しい仕事をする 今の仕事は楽しいですか? 人生の多くの時間を費やす仕事です。ストレスが多すぎたり、残業が多すぎたりして、身体を壊すようなことをしていては、人生の貴重な時間がもったいないです。 ある程度ワークライフバランスを保って、日々メリハリをつけてやりがいを感じられる仕事に就くことが出来れば、長続きするのではないでしょうか。 ロールモデルやメンターを作る キャリアのことを1人で考えていると、どうしても煮詰まってきたり、視野が狭くなったりする傾向があります。視野を広く自身のキャリアを考えるために、尊敬できる人、お手本となるようなロールモデル、少し年上のメンターのような存在の人を作って、相談してみるのも良いと思います。 メンターとは、上司や先輩などとは別に、少し離れた先輩社員などがアドバイスを行うことを指します。ぜひ相談できるような相手を何人か作りましょう。 業界研究・企業研究をする まずは、その業界や会社で、同じような30代女性が活躍している環境かどうか?を見ましょう。すでに同年代の女性が活躍している環境であれば、同じように活躍することが出来る可能性が高いと言えます。 また、その業界・会社に将来性があるか?も大切なポイントです。 長く働き続けることを考えて、今後もつぶれそうにない会社か、斜陽業界ではないか? などは押さえておくようにしましょう。 自分が絶対譲れないことを整理する 自分が転職でこだわりたい条件は何か、明確にしておきましょう。給料、休日、福利厚生、職種、勤務地、社風など、条件にはたくさんの種類があります。一つ一つ、自己分析をするうえで、目安を決めておくとよいでしょう。 転職サイトに登録して自分の市場価値を知る 今すぐ転職する気がなくても、ご自身の市場価値を把握するために転職サイトに登録しておくのもおすすめです。今のご自身の現状を客観的に把握するための、良い材料となります。 副業、ボランティアでチャレンジする 「やりたいことをしたい…」とキャリアアップを図っている方で、今すぐフルで飛び込む勇気がない方は、副業やボランティアで小さく始めてみるのがおすすめです。副業はローリスクで仕事の感覚をつかめる最適な手段だと思います。 経験やスキルの活用方法を調べる せっかく自己分析を進めて、ご自身の経験・スキルがわかっても、それを活用できる場を見つけないと意味がありません。 ストレートに活用できる場所以外でも、関連して活かせるスキルもあります。例えば、営業職でのヒアリングスキル、ネゴシエーションスキルなどは、企画、広報などへ活かすことが出来る可能性があります。 自分の経験・スキルを棚卸した後は、それをどのように生かす方法があるのか?という部分を探っていきましょう。 社外のセミナーなどへ参加する 社外の人の意見を聞くことで、社内の「あたりまえ」から離れて、視野を広くすることが出来ます。境界を越えると書いて「越境体験」ともいいます。そのことで、様々な角度から物事をとらえられるようになります。 キャリアコンサルタントに相談する プロのキャリアコンサルタントに相談するのもおすすめです。ご自身の過去の経験・スキルの棚卸しや、理想の姿・ビジョン、目標を考える手助けをしてくれるでしょう。

仕事がわからない時の聞き方・暗黙のルールを確認しよう

がむしゃらに働いていた20代から、少し落ち着く人も多い30代。 「職場ではある程度経験を積んだから、これから先もう少しキャリアアップしたい…」 そう考える人も多いのではないかと思います。 「みんなキャリアのこと、どう考えているんだろう?」「そもそもキャリアアップってどういうこと?」 今回は、そんな疑問にお答えするために、30代女性がキャリアアップするために役立つ情報をお伝えしていきます! 30代の働く女性は増えている 30代で働く女性は増えています。少子高齢化が進み、働き手が不足する日本では、「一億総活躍プラン」を掲げて、女性や高齢者も社会進出ができる取り組みをしています。 出産や育児等で30代女性の労働人口が少なくなる「M字カーブ現象」は、近年では解消されつつあります。 資料出所:総務省「労働力調査」(平成 22 年、令和2年) https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/dl/20-01.pdf 30代に求められるスキル そんな30代は、どんなスキルが求められるのでしょうか?一般的に、求められることを3つにまとめてご紹介します。 即戦力になるスキルや経験 20代に比べて、30代は経験や能力も豊富と考えられるため、即戦力として求められるところが多いです。 今までの経験やスキルを活かして、どんなことが出来るか?を考えておきましょう。 課題解決力 課題を見つけて、それを解決する力も求められます。 20代の頃は上司や先輩が課題を見つけて、言われた通り解決する。といった方も、30代になると、自分から課題を定義して解決策を考えて実行する。というようなことが求められます。 変化に対応する力 現代はVUCA*と呼ばれ、社会・ビジネスの未来予測が難しいとされます。 (*VUCA:Volatility・Uncertainty・Complexity・Ambiguityの頭文字を取った造語) そんな中、変化に対応する力は今までより強く求められます。 「20代の頃は容易に適応できたけれど、30代になると変化についていけない…」と思う人も多い中で、変化に適応できて、自ら変革を起こしていける人材が必要とされています。 その他、ポジションによっては「マネジメントスキル」が必要になってくる年代でもあります。 30代でキャリアアップを考える人は多い 厚生労働省のホームページ内の「年齢階級別転職入職率」によると、30代女性のうち、転職している人は、約10%となっています。しかし、実際にはこの数以上に、キャリアアップを考えている人は多いでしょう。 仕事に対する考えの変化や、働き方へのこだわり、結婚・出産などのライフイベントがある人も多い30代。 キャリアをある程度経験したので、自分の実力を試したい…。もっと自分を評価してくれるところに、キャリアアップしたい…。20代の働き方を変えたいので、転職したい…。福利厚生が整った会社で働きたい…。なんだかマンネリ感…停滞感…何とかしたいけど、失敗したくない…。 そんな思いが渦巻いています。 そもそもキャリアアップとは? そもそもキャリアアップとは、何を指すのでしょうか?ここでは、必ずしも「年収を上げること=キャリアアップ」ではありません。 ・年収を上げること・なりたい職種に就くこと・福利厚生の良い会社で働くこと・時短やフレックスで働けること・人間関係が良い職場で働くこと などなど… 人の数だけ、キャリアアップの方向があります。もしかしたら、転職をしなくても、社内異動でかなうことかもしれません。 また、独立してフリーランスになることがキャリアアップにつながる人もいます。 自分自身の叶えたい部分を明確にして、「これが実現すると、自分にとってキャリアアップだ」と自分でもわかる状態にしておくとよいでしょう。 30代でキャリアアップした女性の例 ここでは、実際30代でキャリアアップを実現した人の3つの例を見ていきましょう。 Aさん(32歳/会社員/独身) 前職で自分のスキルや能力をあまり評価してもらえなかったのが不満で、転職でキャリアアップしました。 違う業界で、同じ職種です。今は前より忙しい毎日ですが、年収を上げることが出来て、評価もしてもらえる今の会社に満足しています。 Bさん(35歳/フリーランス/2児の母) 会社員として働いていた時は、身も心もボロボロでした。毎日残業後、満員電車に揺られ、自分が何のために働いているかも分からなくなっていました。 そんな自分は嫌だと、子どもが生まれる前にスキルを磨きフリーランスになりました。収入は会社員の頃よりダウンしていますが、今は子どもとの時間もたいせつにできる働き方で、とても幸せです。 Cさん(39歳/会社員/1児の母) 福利厚生が整っている会社へ転職しました。年収はあまり変わらないですが、家賃補助や諸手当を含めるとだいぶ豊かになれたと思っています。子育てで悩みも多くありますが、夫と話し合う時間も取ることが出来ていて、前向きに考えられています。 キャリアアップするときの注意点 Aさん、Bさん、Cさん、皆さんそれぞれの方向性でのキャリアアップをされていました。 その中でも30代ならではの注意点があります。それはなんでしょうか? 未経験で倍率の高い職種は難しい 企業は30代女性に「即戦力」を求めている場合が多いため、20代の頃に比べると未経験職種への転職は難しくなります。 未経験で人気の職種の転職は難しくなる場合があると覚えておきましょう。 面接で過度に条件のことを言いすぎない 30代は子育てや出産の時期と重なっている人も多いので、休日や労働時間、年収など気になる部分が出てくると思います。 ただ、面接の場であまりにも条件面のことを話しすぎると、「権利ばかり主張する人」というようなイメージを持たれてしまうかもしれません。 気になる部分はあとでエージェントを通してや、人事部と書面で確認をする際など、適した場面で主張するようにするのがおすすめです。 キャリアアップができる人の特徴 では、キャリアアップができる人にはどのような共通点があるのでしょうか?それは、以下のような特徴が考えられます。 ・物事をポジティブにとらえられる・自己啓発など自己投資をしている・没頭できるような何かがある・対人関係が良好・自分の経験やスキルを客観的に把握できる キャリアアップができない人の特徴 一方、キャリアアップができない人の特徴は、下のようなことが考えられます。 ・「私にはできない」など自己肯定感が低い・受け身の仕事になっている・自分の求められている役割がわからない・自分には何ができるかあまり把握していない キャリアアップできる女性になるためには 30代女性が、キャリアアップができるようになるコツをここから一気にご紹介していきます! 自分の強みである、経験・スキルを把握する 過去、現状、未来の時間軸で整理すると良いでしょう。 過去、自分はどんな経験をして、どんなスキルを手に入れたのか。現在、自分にはどんな役割があって、どんなことが出来るのか。将来、どんな成長が期待されているか、どんな自分になっていたいか。 などなど、キャリアアップできる女性になるためには、まずは自分のことを知る「自己理解」を深めましょう。 自分の今までの経験・専門性を明確にして転職先を絞る 即戦力が求められている30代は、今までの経験や知識、専門性を軸に転職先を絞っていくと、成功しやすくなります。 考えるときには下の3つに分けて整理すると良いでしょう。 ①専門領域・スキル…今までの職種で存分に培ってきたもの②職種が変わっても行かせるスキル…ポータブルスキルとも言われるもの③実績、結果…これまでの仕事ぶりを数字で表せるもの 5年後のキャリアプランを描いておく 結婚や出産、子育てなども集中する30代のキャリアには、予想外のことも起こると思います。 ただ、30代後半~40代前半くらいでどうなっていたいか、キャリアプランの方向性を考えたうえで、働き方や業界、職種を選ぶと良いでしょう。 どんな経験にもオープンになる 「私にはできない…!」と思うのではなく、少し自信がなかったとしても、やりたい仕事・興味のある仕事であれば、「とりあえず、やってみる」の精神で取り組んでみることをおすすめします。 「もう30代」ではなく、「まだ30代」です。 人生100年時代と言われていますので、何にでもなれますし、どんなこともできます。「失敗したくない…」という思いを捨てて、どんとチャレンジしちゃいましょう。 社内でやりたい仕事があれば手を挙げる キャリアアップは、転職だけがすべてではありません。 社内におもしろそうな仕事、やってみたい業務があれば、思い切って手を挙げて経験値を上げましょう。その経験は、きっとあなたの財産になるはずです。 現状維持は後退であることを知る 仕事や人間関係、同じ状態がずっと続くとマンネリ化…。人生がしんどくて退屈…、という状態になります。 少し厳しい現実かもしれませんが、現状維持は後退しているのと同じです。ぜひ、前向きに変化を続けましょう。 やりがいの感じられる仕事・楽しい仕事をする 今の仕事は楽しいですか? 人生の多くの時間を費やす仕事です。ストレスが多すぎたり、残業が多すぎたりして、身体を壊すようなことをしていては、人生の貴重な時間がもったいないです。 ある程度ワークライフバランスを保って、日々メリハリをつけてやりがいを感じられる仕事に就くことが出来れば、長続きするのではないでしょうか。 ロールモデルやメンターを作る キャリアのことを1人で考えていると、どうしても煮詰まってきたり、視野が狭くなったりする傾向があります。視野を広く自身のキャリアを考えるために、尊敬できる人、お手本となるようなロールモデル、少し年上のメンターのような存在の人を作って、相談してみるのも良いと思います。 メンターとは、上司や先輩などとは別に、少し離れた先輩社員などがアドバイスを行うことを指します。ぜひ相談できるような相手を何人か作りましょう。 業界研究・企業研究をする まずは、その業界や会社で、同じような30代女性が活躍している環境かどうか?を見ましょう。すでに同年代の女性が活躍している環境であれば、同じように活躍することが出来る可能性が高いと言えます。 また、その業界・会社に将来性があるか?も大切なポイントです。 長く働き続けることを考えて、今後もつぶれそうにない会社か、斜陽業界ではないか? などは押さえておくようにしましょう。 自分が絶対譲れないことを整理する 自分が転職でこだわりたい条件は何か、明確にしておきましょう。給料、休日、福利厚生、職種、勤務地、社風など、条件にはたくさんの種類があります。一つ一つ、自己分析をするうえで、目安を決めておくとよいでしょう。 転職サイトに登録して自分の市場価値を知る 今すぐ転職する気がなくても、ご自身の市場価値を把握するために転職サイトに登録しておくのもおすすめです。今のご自身の現状を客観的に把握するための、良い材料となります。 副業、ボランティアでチャレンジする 「やりたいことをしたい…」とキャリアアップを図っている方で、今すぐフルで飛び込む勇気がない方は、副業やボランティアで小さく始めてみるのがおすすめです。副業はローリスクで仕事の感覚をつかめる最適な手段だと思います。 経験やスキルの活用方法を調べる せっかく自己分析を進めて、ご自身の経験・スキルがわかっても、それを活用できる場を見つけないと意味がありません。 ストレートに活用できる場所以外でも、関連して活かせるスキルもあります。例えば、営業職でのヒアリングスキル、ネゴシエーションスキルなどは、企画、広報などへ活かすことが出来る可能性があります。 自分の経験・スキルを棚卸した後は、それをどのように生かす方法があるのか?という部分を探っていきましょう。 社外のセミナーなどへ参加する 社外の人の意見を聞くことで、社内の「あたりまえ」から離れて、視野を広くすることが出来ます。境界を越えると書いて「越境体験」ともいいます。そのことで、様々な角度から物事をとらえられるようになります。 キャリアコンサルタントに相談する プロのキャリアコンサルタントに相談するのもおすすめです。ご自身の過去の経験・スキルの棚卸しや、理想の姿・ビジョン、目標を考える手助けをしてくれるでしょう。

40代で仕事のモチベーションが切れた!頑張れない理由と対処法