仕事で評価されなくてモチベーション低下!疲れた気持ちを上げる方法

仕事をするうえで避けては通れないのが人事評価。頑張っているのに仕事ぶりを評価してもらえないと次第に精神的疲れを感じ、働くモチベーションも下がってしまいます。 しかし、低いモチベーションのまま仕事をしても成果は上がりにくく、さらに評価を落としてしまう可能性も! 本記事では、仕事で評価されずやる気が出ない方に向けて、モチベーションを上げる方法を解説します。 仕事で評価されないとモチベーションが下がる原因 評価とは本来、仕事ぶりから給与や役職を決めたり、社員のモチベーションを高めて成長を促したりする目的で行われます。 たとえ高い評価でなくても「公平性」や「明確性」があり納得できる内容であれば、そこまでのモチベーションダウンにはならないはずなのです。 ではなぜ、仕事で評価されないことがモチベーションの低下につながるのでしょうか?まずは、仕事で評価されないとモチベーションが下がる原因を解説します。 評価基準が不明確 たとえ低い評価でも、納得できる理由なら「次は頑張ろう」「ここを直していこう」と思えるので、モチベーションは下がるどころかむしろ上がります。 しかし評価基準が明確に示されておらず「なぜ低評価になったのかわからない」という場合は、今後どのように頑張っていけばいいのかがわからず、モチベーションが下がる原因に。 評価制度は会社設立時に整え従業員にも公表するのが一般的ですが、中には評価基準を公表しない、もしくは明確な基準がないという会社もあります。このように評価基準が不明確だと、評価されても結果の信ぴょう性が低く、疑問や不満が生まれてやる気低下につながりやすいです。 数値でしか評価してもらえない 売上など数値で見える結果も大切ですが、仕事はそれだけではありませんよね。 数値だけで評価されると、成果の裏にある手間や努力を見逃されたような気持ちになり、働くモチベーションが下がります。 特に、数値化しにくい仕事をしている人にとっては「どれだけ仕事を頑張っても評価されないんだ」と思うきっかけとなり、働く意欲が低下する原因になるでしょう。 「働く人の本質」ではなく「目に見える表面」だけで評価している印象が強いため、会社への忠誠心も失いやすいです。 頑張っても報われないという精神的疲れ 仕事で評価されない時期が長く続くと、「努力しても報われないんだ」という気持ちになるのも無理はありません。今まで頑張ってきた疲れが急に襲ってきて、「頑張っても無駄」という思考になりやすいので、働くモチベーションが一気に下がってしまうでしょう。 また、精神的に疲れると自己肯定感も下がり、どんどんマイナス思考になります。マイナス思考が目の前の仕事に集中できないほどの悩みへと発展し、さらなるモチベーションダウンを招くケースも多いです。 フィードバックがない、または不十分 評価後は、「なぜその評価になったのか」「今後どうしていくべきか」などをフィードバックしてもらわなくては、改善や成長につながりません。 しかし中には、上司からのフィードバックがなかったり、フィードバックの質が悪かったりする会社もあります。このような会社で働くと、評価に対する疑問や不満が解消されず、徐々にモチベーションが失われていくでしょう。 フィードバックに問題があると、評価を下した上司との関係も悪くなりやすく、そこから労働意欲の低下につながることもあります。 評価者に不信感がある 自分を評価する上司に不信感を持っていると、評価を素直に受け入れられません。「本当に公平に評価したのか」「そもそも部下のことをちゃんと見ているのか」とネガティブな先入観を持っているため、どんな評価であっても価値を見出せないのです。 そうすると「評価なんてどうでもいい」となげやりな考えになりやすいので、モチベーションを維持できなくなるでしょう。 この場合、評価者に不信感を持ってしまった「人間関係の悪さ」もモチベーション低下の一因となっているケースが多いです。モチベーションを上げるには、仕事の評価を上げるだけでなく人間関係の改善も課題となります。 仕事で評価されずモチベーションが下がるとどうなる? 仕事で評価されずモチベーションが下がると、さまざまなデメリットが生じます。どのようなデメリットがあるのかを見ていきましょう。 生産性が下がる 仕事のモチベーションが下がると、やる気が出ずにだらだら働いて作業効率を落としたり、集中できずにミスが増えたりします。 頭では「ちゃんとしないと」と思っていても、無意識の気持ちのゆるみが行動に表れるので、生産性の低下が新たな悩みになるかもしれません。 自分本来の力が出せないため、さらに評価が下がる悪循環にも陥りやすく、精神的疲労やストレスもたまりやすくなります。 受け身で消極的になる 評価されないとモチベーションだけでなく自己肯定感も下がり、「自分は何をやってもうまくいかない」という気持ちになりやすいです。 常に強い不安感があるため自発的な行動やチャレンジ精神が失われ、受け身姿勢になる人も少なくありません。 また、自信がなさそうな人や消極的に見える人には周囲も仕事を頼みにくいので、一緒に働く人から信頼を得られず働きにくさを感じるリスクもあります。 会社への忠誠心がなくなる 正当だと感じている場合は別ですが、仕事で評価されないことに納得できていなければ当然会社への忠誠心もなくなります。 「仕事は好きでモチベーションもあるけど、評価してくれない会社に不満があるからモチベーションが上がらない」という人は多いです。 今の会社で働ける喜びや会社の役に立ちたいという気持ちが薄れていくため、転職や退職を意識する人も増えるでしょう。 上司との信頼関係が悪くなる 評価に疑問や不満を持つと、その評価を下した上司との信頼関係に傷がつきます。 「この上司は自分を評価してくれないんだ」と思うことが敵対心を生み、関係がギクシャクしてしまうのです。 仕事は一緒に働く人とのチームプレーで大きな成果を掴めるケースも少なくないため、上司とうまく信頼関係を築けないと、成功や成長するチャンスも逃してしまう可能性があります。 【短期的】仕事が評価されないときのモチベーションの上げ方 ここからは、すぐにできる仕事のモチベーションの上げ方を紹介します。モチベーションが上がれば仕事のパフォーマンスも良くなり、高評価へとつながっていくはずです。 外部から刺激を受ける 映画や音楽に触れる、自己啓発本を読む、モチベーションが高い人と関わってみるなど、外部からの刺激を自分のモチベーションに変える方法です。 良い刺激を受けると気分転換になりますし、努力する人を見たり、新しい考えを取り入れたりすることで気持ちが前向きになります。 特に映画・音楽・読書は、通勤途中のようなスキマ時間でも取り組めるので、少しモチベーションが下がってきたなと感じたらすぐに実践してみてください。 気心の知れた人に話を聞いてもらう 友人や恋人、家族など、心を許せる相手に愚痴や不満を聞いてもらうのも、下がったモチベーションを上げるのに効果的な方法。 話すだけでも気持ちがすっきりするうえ、共感してもらえるとそれだけで心強く思えます。また、相手の話が良い刺激となり、モチベーションが一気に上がる可能性も。 自分の気持ちを吐き出したり大声で笑ったりすればリフレッシュにもなり、精神的疲れも癒されるでしょう。 「5分だけ」頑張ってみる モチベーションが下がると、仕事をするのが億劫になりなかなか作業に着手できないこともあります。 そんなときは「5分だけ」と制約をつけて、仕事をやってみてください。「今日は一日中この仕事をやらないと…」と思うと気が重いですが、「とりあえず5分だけ」と思えば気楽に取り組めます。 人間には、やる気のない作業でも手をつけると「キリのいいところまでやろう」と自然とやる気になる「作業興奮」という心理現象があるので、一度始めてしまえばきちんと作業を継続できるはずです。 【長期的】仕事が評価されないときのモチベーションの上げ方 ここからは、もう少し時間をかけて仕事のモチベーションを上げる方法を紹介します。長期的に取り組むぶん、上がったモチベーションを維持しやすいので、短期的な取り組みと併せてやってみてください。 小さな目標をいくつも立てる 「昨日より早く仕事を終わらせる」「1日30分は資格の勉強をする」のように、仕事に関する小さな目標をいくつも立てましょう。 こうすると毎日のように何かしらの目標を達成できるので、こまめに成功体験が積めてモチベーションアップになります。 大きな目標を一つ掲げるのも悪くありませんが、それだと達成するまでに時間がかかり、途中でモチベーションが下がってしまう事例も少なくありません。大きな目標を達成したい場合は、その目標を細分化して取り組みやすくする工夫をしてください。 ごほうびを用意する 上記で立てた小さな目標を達成した後は、「プチごほうび」で自分を労ってもモチベーションアップになるでしょう。 「今月の売上が先月より良かったら欲しい服を買う」「今の作業が終わったらお気に入りのドリンクで一息つく」のように、頑張るメリットがあれば自然と意欲も湧いてきます。 目標のレベルに応じたごほうびを用意して、仕事にゲーム感覚をプラスすると、働く面白みも感じやすくなるはずです。 規則正しい生活を送る 仕事で評価されずにモチベーションが下がると、つい夜ふかししてお酒を飲んでしまう、朝ギリギリまで寝てしまうなど生活もゆるみがちに。しかし生活リズムが乱れると、心身にかかるストレスレベルは上がり、本来持っているやる気や集中力が出なくなります。 心身の調子を整えこれ以上モチベーションを下げないためにも、基本である「よく食べよく眠る」を意識し、規則正しい生活を継続しましょう。 キャリアコンサルティングを受ける モチベーションが下がると「このまま仕事を続けてもいいのだろうか」「なぜ会社は評価してくれないのだろう」など、さまざまな悩みや疑問が生まれます。 そんなときは、キャリアコンサルティングでプロの意見を聞いてみるのも一つの手です。専門知識を持ったキャリアコンサルタントと話しているうちに、自分では気づけなかった評価されない理由やモチベーションの上げ方が見つかることもあります。 「今後どうしていけばいいのか」を一緒に考えてくれるので、現状を打開する糸口がきっと見つかるはずです。 仕事で評価されなくてもモチベーションを維持する方法 モチベーションは一時的に上げてもあまり意味がなく、高い水準をキープする必要があります。ここからは、仕事で評価されなくてもモチベーションを維持する方法を解説するので、ぜひやってみてください。 仕事に真摯に取り組む 評価されずにモチベーションが下がると、仕事をサボったり作業の手を抜きたくなったりするかもしれません。 しかし、一度ズルをして楽を覚えると、そこから抜け出せなくなる可能性が高いです。「自分なりに頑張っている」とも思えないので成功体験や自己肯定感が育たず、モチベーションは下がる一方でしょう。 評価されない期間が長引くと気持ちが腐りそうになりますが、ぐっと耐えて目の前の仕事に真摯に取り組んだほうが、結果的にモチベーションを維持できます。 一緒に働く人とコミュニケーションを取る 高いモチベーションをキープしたいなら、周囲の人と積極的にコミュニケーションを図り、連帯感を育てましょう。仕事は一人で頑張るよりも、誰かと一緒に頑張っているという意識を持ったほうがやる気が起きやすいです。 また、チームプレーで仕事ができると、周囲の人から「あの人とは仕事がしやすい」と言ってもらえることがあり、それが良い評価につながる場合もあります。 転職に向けてスキルを磨く 会社の評価制度に問題がある場合は、きちんと評価してくれる会社に転職するのも一つの選択肢です。 そして転職を有利に進めるために、今の会社で経験やスキルを積むというのもありでしょう。 こうすると意識が「社内の評価」から「スキルアップ」に切り替わるので、評価を気にせず高いモチベーションで仕事に取り組めます。 評価に固執しすぎず、高いモチベーションを維持するのが大事 仕事で評価されないと、どうしても気持ちは下向きになってしまうもの。モチベーションが上がらないのも当たり前といえます。 しかし、モチベーションを下げたままにしておくことには、多くのデメリットがあり得策ではありません。仕事のモチベーションはほんの少しの工夫や意識の変化で上がる場合も多いので、評価に固執しすぎずうまくモチベーションをコントロールしましょう。 モチベーションを自分で上げられると仕事のパフォーマンスが安定し、それが今後の良い評価にもつながるはずです。

育児しながらだと仕事できない!両立する方法と注意点

子なし時代はバリバリこなしていた仕事も、育児をしながらでは一気に難易度が上がります。 働くママの中には「育児しながらだと仕事ができない…」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。 この記事では、育児中に陥りやすい「思うように仕事ができない状態」から抜け出す方法や注意点、必要な心構えなどを解説します。育児と仕事を両立させるヒントを得て、自分に合ったスタイルを見つけてください。 育児しながらだと仕事できないと感じる原因 まずは、「育児しながらだと仕事ができない」と感じる主な原因を解説します。原因がわかれば対処法も見つけやすくなり、現状打開に一歩近づくはずです。 時間が足りない 家事育児だけでもやることはたくさんあるのに、そこに仕事まで加わると、とにかく毎日時間がありません。 朝は保育園や仕事に間に合うように家事を済ませ、日中は定時退社を目指して仕事に集中し、夜は子どもの生活リズムに合わせて世話をするといったように、とにかく一日中時間に追われるのです。 家事育児と仕事に大半の時間を奪われるので自分の時間が取りにくく、疲労やストレスが蓄積して「育児しながらだと仕事ができない」と思うことがあるでしょう。 体力的にきつい 育児と仕事の両立は、身体的にもハードです。毎朝子どもを保育園に預けた後ダッシュで出社する、仕事終わりに子どもを抱っこしながらスーパーで買い物をする、子どもが寝てから家事をして毎日寝不足など、身体に負担がかかる場面がよくあります。 また、仕事はともかく育児には基本的に休日がないので、消耗した体力を回復させにくいのも悩みとなるでしょう。 このように、体力的なしんどさから「育児中は仕事ができないかも」と思い詰めてしまう人も少なくありません。 職場の理解が少ない 育児と仕事を両立させるには、ママの努力はもちろん周囲の理解・協力が不可欠であり、その一つに職場も含まれます。 とはいえ、理解度は企業によってまちまちで、子育てへの理解が不足している職場も多いです。働く職場によっては、育児休業をすんなり取らせてもらえなかったり、子育てハラスメントを受けたりと、嫌な思いをすることがあるかもしれません。 子育てへの理解が少ない会社で働くと、精神的なストレスにより「育児と仕事の両立は不可能」という結論を出しやすくなります。 保育所の確保が難しい 仕事中は子どもを保育所に預ける家庭が大半ですが、希望する保育園や認定こども園に必ず入れるとは限りません。自宅や会社から遠い園しか空いていなかったり、そもそも近隣の保育所に一切空きがなかったりする場合もあります。 スムーズに保育所を確保できないと「仕事がしたいのにできない」という状況に陥りやすく、そこで働くことを諦めてしまう人も。 各自治体は待機児童問題解消に取り組んでいますが、現状では課題に追い付いていない部分があるのも事実です。 パートナーの協力不足 育児と家事の負担を夫婦で分担しなければ、仕事を両立させることはできません。 しかし、日本の男性は世界的に見ても長時間労働の割合が高く、パートナーの帰りが遅いため毎日ワンオペ状態で育児をしているという人も多いのではないでしょうか。総務省公表の「平成28年社会生活基本調査の結果」でも、6歳未満の子どもがいる家庭での妻の家事関連時間は、夫の約4倍に上っています。 夫婦の片方に家事育児の比重が偏れば、負担が重いほうのバランスが崩れてしまい、「育児をしながら仕事をするのは無理」と考えやすくなるでしょう。 育児しながらだと仕事できない!から抜け出す方法 ここでは、育児と仕事の両立に苦戦しているママに向けて、現状から抜け出すアイデアを5つ紹介しましょう。 優先順位付けとスケジュール管理を徹底する 働くママの一日は、やるべきタスクがぎっしり。優先順位や予定を立てず手あたり次第にタスクに取り組むと、後々都合が悪くなる可能性が高いです。 そのため、やるべきタスクに優先順位をつけ、きっちり予定を管理しましょう。ただし、育児中は突発的なタスクが発生して予定が崩れる場合も多いので、状況に応じて予定に融通を利かせるのも重要になります。 この他、予定を詰めすぎて苦しくならないよう、今日やらなくてもいいタスクはあえて後日に回すのも一つの工夫です。 家庭内で明確に役割分担をする 家事育児は夫婦で分担する必要がありますが「気付いた人がやる」をルールにすると、細かいことによく気が付くほうばかりが負担を負ってしまいます。 夫婦の片方だけに負担が偏らないよう、家庭内で「誰が・何を・いつまでにやるか」を明確に決めておくのが大切です。「いつまでにやるか」は意外と見落とされがちなポイントですが、タスク完了の期限を決めておかないと、いつ完了するのかわからないストレスでイライラしやすくなります。 また、気持ちがすれ違うのを防ぐため、家事の進め方もパートナーとしっかり共有しておきましょう。 働き方を見直す 今の職場や働き方によっては、どうしても育児と仕事の両立ができない場合もあります。そんなときは、今の働き方を見直すのも一つの手。育児に理解のある職場に転職するという方法もありますし、短時間勤務制度や社内の育児支援制度を利用するという方法もあります。 まずは、自分にとってちょうどいい育児と仕事のバランスを明確にして、理想の働き方を具体的にイメージしてみましょう。 そこから「どうすれば理想の働き方を実現できるか」を考えると、自分に合った働き方がわかるはずです。 子育て支援サービスを活用する 現代にはさまざまな子育て支援サービスが登場しているので、使えるサービスは積極的に利用しましょう。 たとえば、保育園や認定こども園によっては、独自の支援サービスを行っているところもあります。また、市区町村が設立・運営しているファミリーサポートセンターを利用するのもおすすめです。 自治体の区役所や子育て支援センターなどでは、利用できるサービスを紹介してもらえるので、ぜひ一度問い合わせてみてください。 周囲に助けを求める 課題や悩みに直面したときは、一人で悩まず周囲に頼るのも大切です。 パートナーはもちろん、親戚や実家、外部の相談窓口などが心強いサポーターとなってくれる場合もあります。また、自分と同じように働きながら子育てするママ友から、情報収集できる場合もあるでしょう。 一つのコミュニティに依存するよりも複数の拠り所を持つほうが、多様な視点が得られて問題解決の糸口が見つかりやすいです。そのため、普段から周囲と良好な関係を築き、頼れる人や場所を増やしておくのもカギとなります。 育児中、仕事ができないと感じたときの注意点 育児中、思うように仕事ができないと、ストレスでマイナスな行動を取ってしまうことも…。ここでは、気をつけたい注意点について解説します。 勢いで転職・退職しない 育児をしながら働くと、なかなか仕事で成果を出せなかったり、労働そのものがつらいと感じたりすることがありますよね。それに伴い、転職や退職といった選択肢が頭に浮かびやすくなりますが、よく検討しない状態での転職・退職は避けましょう。 もちろん、転職・退職が問題の解決策となる場合もあります。しかし、勢いだけで転職・退職すると、その後の金銭面やキャリアに問題が生じやすいです。 後悔しない選択をするには入念な準備が必要なので、転職・退職が頭をよぎったら「キャリアを変える目的」をよく考えてください。 周囲と比べない 現代には育児に関する情報があふれており、他の家庭や先輩ママの経験談を参考にすることも多いでしょう。 しかし、他の家庭の事情を知ると、どうしても自分の家庭と比較しやすくなってしまいます。他の子とわが子を比べてしまったり、育児と仕事を両立している他のママと自分を比べてしまったりして、劣等感を抱くケースも少なくありません。 仕事においては他人との比較が自分の成長につながる場合もありますが、正解がない家事育児においては自分の基準に基づいて判断・行動するのが大切です。 イライラしたときは意識的にクールダウンする 育児と仕事の両立がうまくできないと、家庭でも仕事でもいつも以上にイライラしやすくなります。冷静さを欠いた言動をしてしまい、後から自己嫌悪に陥る場合もあるでしょう。 このような負のループを断ち切るためには、イライラを感じたらすぐにその場を離れてクールダウンするのがおすすめ。イライラの原因から距離を取れば、高ぶった感情も静まっていきます。 もしもイライラの対象が子どもで距離を取るのが難しいときは、その場で自分の感情を客観視すると、冷静な視点を取り戻しやすくなるでしょう。 たまにはリフレッシュの時間も作る 家事育児は365日やるべきタスクが発生し、働くママはたとえ仕事が休みでもなかなかゆっくり休めません。 しかし、リフレッシュや休養日がないと疲労が蓄積し、前述のイライラやその他の心身不調を引き起こしやすくなります。 時にはパートナーや親族に協力してもらい、「自分だけの時間」を作り出すのも重要です。なお、周囲に協力してもらうのが難しい場合は、自治体が提供する一時預かりサービス「子育てリフレッシュステイ」を利用するという方法もあります。 育児も仕事も!働くママに必要な心構え ここでは、育児と仕事をうまく両立させるのに必要となるママの心構えを紹介します。注目すべき点や疲れたときに考えたいことを知っておけば、少しは気持ちが楽になるはずです。 「できないこと」より「できること」に注目 できないことばかりに意識を向けると、劣等感や自己嫌悪がどんどん募って精神的な負担が大きくなります。「育児しながらだと仕事ができない」と感じたときこそ、あえて意識をできることに向けてみましょう。 たとえば「最近、業務上のミスが減った」「今日は子どもとゆっくり話す時間が持てた」のように、できたことや良かった点に注目すると気持ちが前向きになります。この他、「育児と両立しやすい仕事もある」「周囲のサポートがあれば仕事ができる」と可能性を見出して、それを実現させるには何をすべきかを考えるのも明るい未来へとつながるでしょう。 できることに目を向ける習慣が身につくと、今後新たな課題に直面した際にも乗り越える力となります。 完璧を目指さない 「仕事も育児もうまくこなしたい」と工夫するのは良いことですが、完璧を目指すのは危険です。過剰に完璧を追求すると、夫婦の関係悪化や子育ての失敗を招く恐れがあります。家庭の問題が膨らんで、より仕事をするのが難しくなるかもしれません。 そもそも、育児に完璧はありませんし、育児と仕事を両立するベストな方法も家庭によって異なります。 育児も仕事も60点くらいで「まあいいか」と捉えたり、うまくいかないことがあっても「大丈夫」と考える習慣を身につけたりして、完璧主義を手放しましょう。 仕事と家庭でメリハリをつける 仕事中も子どものことが気になってしまう、帰宅してからも持ち帰りの仕事をこなす日があるなど、働くママは忙しいからこそ仕事と家庭の境界線が曖昧になりがち。 しかし、勤務時間中は仕事に集中する、家に帰ってからは家族や自分のことに集中するといったように、できるだけメリハリをつけて行動するのがおすすめです。 メリハリをつけると、それぞれの時間を大切にできるようになるので、結果的に両方の効率や充実度がアップします。気持ちのオンオフもしやすくなるため仕事のストレスを家庭に持ち込まずに済み、心身のバランスを保つのにも有効でしょう。 育児と仕事の両立に悩んだときは、キャリアコンサルティングも◎ 「育児しながらだと思うように仕事ができない」と感じたら、家庭と仕事、両面からの見直しが必要です。パートナーと役割分担について話し合う、家事育児で省略できるタスクはないか考えてみるなどして、毎日を楽にする工夫をしましょう。 また、仕事面を見直す際には、希望するキャリアやライフスタイルの実現をサポートしてくれる、キャリアコンサルティングに頼るのがおすすめ。 キャリアコンサルティングでは今後のキャリアの方向性を一緒に考えてもらえるため、家庭との両立がうまくできずに仕事を辞めようか迷っているママにも適しています。キャリア・コンサルティング・ラボなら、初心者の方でも利用しやすいライトコースがあるので、ぜひ気軽に悩みを相談してみてください。

仕事で上司との人間関係に疲れた…辞めたいと思ったときの対処法

仕事の人間関係は、仕事のやりやすさ、仕事へのモチベーションに直結します。なかでも、最も大きく影響するのが上司との人間関係でしょう。自分の仕事を指示し、そしてその評価を行う上司と人間関係が良好であれば仕事は極めて進めやすくなりますし、上司との人間関係がうまくいかないと仕事のストレスは倍増し、「辞めたい」という気持ちが膨らんできてしまいます。 そこで今回は、上司との人間関係にフォーカスし、人間関係がうまくいかず疲れてしまったときにはどのように対処すればよいのか、キャリアコンサルタントの視点からご紹介します。 1.本音の退職理由に多いのは仕事の人間関係 転職サイト「doda」などのサービスを提供するパーソルキャリア株式会社が運営する、「d’s journal」が2019年に行った「退職理由・交渉のホンネ調査2019」では、退職した本当の理由のベスト3は 1位:給与への不満 17%2位:業務過多・労働環境に不満 15%3位:人間関係への不満 14% となっています。2018年度の同調査では「人間関係への不満」が28%で1位となっており、人間関係が原因で退職する人が多いことがわかります。 この調査では「上司に気に入られた人が評価される」「上司と仕事のやり方が合わなかった」などの回答も紹介されており、やはり多くの人にとって上司との人間関係が退職のきっかけになっているようです。 「人間関係なんて、どこの職場でもある」「人間関係くらいで退職するなんて」と思うかもしれませんし、誰かに悩みを相談したらそのようにアドバイスされることもあるかもしれません。 しかし、本音の退職理由では、人間関係で辞める人がこれだけ多いと知っていれば、「人間関係で悩んでいるのは自分だけじゃない」「人間関係で退職する人だってたくさんいる。自分もいざとなれば辞めてもいいんだ」そう思って、少し心を軽くできるのではないでしょうか。 2.上司との人間関係が悪化する原因 さて、少し心が軽くなったら、次は人間関係がうまくいかないときの対処法を一緒に考えていきましょう。しかしそのためには、まずはうまくいかなくなった原因を分析する必要があります。自分がおかれている状況は次のどれに当てはまるのか、客観的に振り返ってみてください。 1)報連相がうまくいっていない 上司との人間関係がうまくいかない場合、意外に多いのが、上司が必要としている「報連相(報告・連絡・相談)」ができていないことによって、上司からの風当たりが強くなってしまっているケースです。 自分では行っているつもりでも、それが上司からすると適切なタイミングではなかったり、もっとコミュニケーションが必要と思われていたりするかもしれません。 どれくらいの報連相が適切なのか?は、上司のタイプによって異なりますが、上司とのコミュニケーションの質と量が、上司が必要としているものとズレていることが、「なんでできないんだ?」と人間関係悪化の一因になっていることもあります。 2)言われたことができていない、締切が守れない 「報連相ができていない」のは、上司と自分が必要としているコミュニケーションのギャップが原因となっているケースですが、これは、自分自身の仕事のやり方が原因になっているパターンです。 今までの自分の仕事を振り返ってみて、「言われたことができていなかった」「締切が守れていなかった」ということはありませんか。 もし思い当たることがいくつかあるならば、その仕事の進め方に対する上司のストレスが人間関係を悪化させている要因かもしれません。 3)上司の意図やメッセージを異なって解釈している 上司はそんなつもりで言ったわけではないのに、別の解釈で受け止めてしまい、ストレスをためてしまう。 実はこのような「コミュニケーションのすれ違い」が原因で、人間関係にストレスを感じてしまうこともよくあります。特に今は、業務連絡や報告をメールで済ませることも多くなったため、メールの文面だけでは本来の意図や感情が伝わりにくく、こうした「すれ違い」が起こりやすくなっています。 たとえば、以前、「上司が冷たく、人間関係に疲れたので辞めようかと思っている」という方がいらっしゃいました。なぜそのように感じたかを聞いてみると、「メールの文章が短く、事務的で冷たい。感じが悪い」というのです。 このケースでは、職場の離職率改善のためにコンサルティングに入っていたため、上司の方にも状況を確認する機会があったのですが、上司に話を聞いてみると「忙しかったけど、早く返信したほうがいいと思って、簡単に返信してしまった」とのことでした。 つまり、上司にしてみれば冷たく対応するつもりはまったくなく、むしろ部下のことを思って早く返信しようと対応した結果、簡単な返信が「冷たい」印象を与えていたということだったのです。 上司のその意図を本人にお伝えすると、「そうだったのか」と誤解が解け、それ以降上司に対する見方も変わり、人間関係も改善されたと伺いました。 特にメールでの上司とのコミュニケーションにストレスを感じ、疲れを感じてしまっている方は、このようなケースに当てはまらないか、振り返ってみましょう。 4)生理的に合わない プライベートで交流するわけではないので、自分と合わない人とも仕事ではうまくやっていく必要があります。多少であれば、「この人とは仲良くはなれないな」と思うような人とでも、仕事と割り切ってつきあうこともできるでしょう。 しかしごくたまに、不運にも「どうしても生理的に合わない、無理」という上司に出会ってしまうこともあります。 どうしても合わないけど、どうしても嫌いだけど、顔を合わせなければいけない…。そんな思いは非常にストレスになってしまうことでしょう。 5)上司の性格に問題がある 上司との人間関係がうまくいかない原因が、残念ながら上司の性格に起因することもあります。 ・仕事をしない。・マイクロマネジメントで細かく指示を出してくる。・自分の失敗を部下のせいにする。・部下の成果を自分のものにする。・部下の成長を妨げる。・感情的で、イライラしていることが多い。・やる気がない。・すぐに部下の意見を否定する。・自分のやり方や価値観を押し付ける。・部下に興味がない。 などのケースです。相手の性格を変えることは難しく、自分の受け止め方、自分のコミュニケーションの仕方を変えなければならないので、この場合は非常にストレスがたまるでしょう。 3.上司との人間関係を改善する方法 上司との人間関係が悪化している原因がわかったら、辞めずに状況を改善できないか、模索してみましょう。 上司との人間関係は、仕事をしている限り、常につきまとう問題です。時には、運よく人間関係に悩む必要がない素晴らしい上司に巡り合うこともあるでしょうが、ここで辞めたとしても転職先でまた上司との人間関係に悩まされる可能性は十分にあります。 今の上司との人間関係を改善できるよう試すことは、「上司との人間関係構築力」を鍛えることにもつながり、この能力は今後も大いに役に立ちます。 前項であげた上司との人間関係が悪化した原因別に、以下の方法を試してみましょう。 1)報連相をきちんと行う もし、「報連相ができていなかったのかもしれない」「足りなかったのかもしれない」という原因に思い当たることがあれば、ぜひ報連相をこまめに行うことから試してみましょう。 ただ、「報連相をこまめに行う」と言われても、今まで自分が十分だと思うタイミングで行ってきたと思いますから、「ではどのタイミングでどのように行えばいいのか?」と難しいかもしれません。また、報連相を求める頻度は、人によって、上司によって異なりますが、一般的には次のように考えましょう。 ●報告:上司の指示に対し、進行状況や結果を伝えること 業務完了の結果の報告は、多くの人が行っていると思いますが、実は業務の進捗報告もとても重要です。部下からの進捗報告がないと、上司は「あの件はどうなっているんだろう?ちゃんと進んでいるのだろうか?ちゃんと仕事しているのだろうか?」と不安になるからです。 毎日報告する必要はありませんが、内容に変更があったとき、クレームがあったとき、進捗の途中でもよい成果が出たときなど、「何か変化があったとき」に進捗報告をするようにしましょう。 ●連絡:業務に関連する簡単な事務連絡や役立つ情報の共有 連絡は、打ち合わせの日時、会議の場所、資料など業務に関する事務連絡や、業務に役立つ、あるいは関連する簡単な情報共有が当てはまります。 連絡事項が漏れていると、仕事が滞ってしまったり、正しい判断ができなくなってしまうので、必要な連絡を必要なタイミングで行うことが大切です。 ●相談:抱えている課題に対して、アドバイスや助言を求めること 相談は、今直面している課題や選択に迷うとき、あるいは業務が行き詰ったとき、業務の進め方がわからないときなどに行います。 相談せずに、わからないまま業務を進めてしまったり、行き詰ったままにしておいてしまうと、業務全体の損失となってしまいます。上司に相談するのが苦手な方や、上司が忙しくていつ相談していいかわからないという方も多いようですが、上司は相談されないと業務に支障がでて困ってしまいます。 それが積み重なると、人間関係にも支障が出てしまいますので、自分で考えてもわからないことに突き当たったら、そのままにせずに、上司に相談するようにしましょう。 2)言われたことをきちんと行う、締切を守る 「言われたことをきちんと行う」「締切を守る」というのは、仕事の基本です。もし、これができていないことが思い当たるならば、まずはこの基本を徹底することから始めてみましょう。 もし、事情があって指示されたことができない場合や、締切が守れなそうな場合には上司に状況を報告し、どうすればいいか相談してください。事前に相談しておけば、同じ「できない」でも、上司はあなたの状況がより理解できるため、受け止め方は大きく異なります。 あなたの仕事が変われば、上司の態度も変わり、人間関係も変化してくるはずです。 3)上司の立場に立って考えてみる 「上司の意図やメッセージを異なって解釈している」「生理的に合わない」「上司の性格に問題がある」といった場合には、上司の立場に立って「どうしてそのような態度をとるのか?」「なぜそのように思うのか?」を考えてみてください。 それでも上司に対して共感も理解もできないかもしれませんが、上司にも感情や考えがあるんだ、と思うと「仕方ないな」と思える部分もあるかもしれません。 特に上司の性格に問題がある場合には、上司自身が問題を抱えていることがほとんどです。上司に対して怒りではなく、「他人に対してこんな態度しかできないなんて、かわいそうな人なんだ」と腹を立てても仕方がないともし思えたら、上司に対する見方も変わってくるのではないでしょうか。 4)仕事と割り切り、プライベートをより充実させる すべての理由に共通する対策として、「仕事は仕事と割り切ること」が挙げられます。そうはいってもなかなか気持ちの整理はつかないものですが、そんなときはぜひ、プライベートに意識を向けて、プライベートを充実させることを考えるようにしましょう。 人間関係に疲れてしまった心を休める休息をしっかりとり、ストレス発散やリフレッシュに時間を使ってください。 プライベートに意識を向けることで、仕事や上司との人間関係の問題が自分の心の中に占める割合を小さくすることができれば、職場でのあなたの態度にも変化が生まれるかもしれません。それがきっかけで、人間関係が改善することもあります。 5)上司の顔をみてできる限り笑顔で挨拶する 挨拶もすべての状況に有効な解決策です。 上司との人間関係がうまくいかず、疲れてしまっているときは、その上司に対して気持ちのよい挨拶をすることは無理難題かもしれません。しかし、そんな時こそ、気持ちのよい挨拶が力を発揮します。 挨拶はたった一言ですが、「相手の存在を認めている」という思いを伝える行為です。 認められていることは誰でも嬉しいものなので、その一言から感情がほぐれていきます。気持ちのよい挨拶でコミュニケーションが始まれば、その後のコミュニケーションも円滑になりやすくなります。 あなたが上司と人間関係がうまくいっていないと感じているならば、上司も多かれ少なかれ、関係がうまくいっていないことに対して気まずい思いをしています。たった一言の「おはようございます」や「おつかれさま」に、その人間関係のしこりをほぐしてくれる力がありますので、ぜひ試してみてください。 4.どうしても仕事を辞めたいときには無理をせずに 上司との人間関係が原因で仕事を辞めたいと思った時には、まずは上記のような改善策をためしてみることが大切です。 しかし、努力しても状況が変わらない、人間関係が改善されないこともあります。特に ・夜あまり眠れなくなった・朝、起きられなくなった・気持ちがふさぎ込むことが多くなった・食欲がなくなった・イライラすることが多くなった など心身に影響が出てきたら、ストレスが限界に近付いているサインです。1つでも当てはまることがあれば、仕事を辞めることを前提に転職の準備を始めましょう。 私たちキャリアコンサルタントは、キャリアプランをつくるお手伝いだけでなく、このような上司との人間関係を改善し、気持ちよく仕事をするためにはどうしたらよいか改善策を考えるサポートも行っています。 もし身近に相談できる人がいない場合には、あなたのストレスを少しでも軽くするために、ぜひ私たちを活用してみませんか。

男性が育児と仕事を両立させるには?取るべき行動と成功のポイント

男性における家庭での役割はこの数年間で大きく変化し、今は男性にも「育児と仕事の両立」が求められています。 しかし「男性が育児に参加しやすい社会」の整備はまだ十分とはいえず、さまざまな悩みや葛藤を抱えているパパもいるのではないでしょうか。 本記事では、育児と仕事を両立させたい男性に向けて、取り組むべき行動や両立成功のポイントなどを解説します。 「育児と仕事をうまく両立できない」「子育てのために働き方を見直したい」と考えている男性は、ぜひ参考にしてみてください。 育児をしながら働く男性が増えている 共働きの家庭が増えたことで、今は女性だけでなく男性も育児をするのが一般的になりました。かつては「育児をしたくても仕事を休めない」「家事に協力したくても毎日残業がある」という男性も少なくありませんでしたが、今は「産後パパ育休」という休業制度もあります。 社会や企業の理解度は確実に高まっており、男性にとって育児と仕事を両立しやすい環境整備が進みつつあるのです。 「育休は女性のもの」という固定概念により、導入当初は取得する人が少なかった産後パパ育休も、取得率は年々上昇傾向にあります。厚生労働省が発表した「令和6年度雇用均等基本調査」の結果では、男性の育休取得率が過去最高の40.5%を記録しました。 しかし、まだまだハードルも… とはいえ、男性が育児と仕事を両立するのは、まだまだ簡単ではありません。 子育て期は多くの男性にとって社内で中堅的なポジションになり、重要な仕事を任される時期と重なっています。家事育児のために定時で退社したくても、仕事が山積みで帰れないというケースも珍しくないでしょう。 また、「帰って子どもの世話をしたい」と言っても、上司の価値観が古いと「奥さんがいるから大丈夫だろう」「稼いで帰るのが男の役目」などと返されて理解が得られないこともしばしば。 上司に従って残業すれば、今度は妻から「もっと育児に協力してほしい」と不満をぶつけられてしまい、仕事と育児の板挟みに悩む男性も多いです。 男性が育児と仕事を両立するべき理由 大変なことも多い男性の育児。しかし、大変さを乗り越えた先には、さまざまなメリットや良い効果が期待できます。 ここでは、男性が育児と仕事を両立するべき理由を解説しましょう。 良好な家族関係が作れる 男性も育児に参加することで、家族一緒の時間が増えます。十分なコミュニケーションにより、父子の絆の深化や夫婦関係の良好化につながり、円満な家庭が作れるでしょう。 また、出産直後の女性はホルモンバランスや環境の変化によって「産後うつ」を発症するリスクがあります。夫婦で助け合いながら育児をすれば妻の負担を軽減でき、産後うつの予防にもなるのです。 夫のサポートによって妻の復職を早められる場合もあり、家計にもプラスの効果をもたらす可能性があります。 仕事の効率がアップする 実際の育児では、大変なことも多いものの子どもの成長を間近で見守れる喜びも感じられます。 「一瞬一瞬を大切にしたい」という思いが強くなるため、これまで以上に時間を意識するようになり、業務効率が上がりやすいです。 そもそも、次から次へとやるべきことが発生する育児中は、仕事のとき以上にスケジュール管理能力が問われます。スムーズに家事育児をこなそうと試行錯誤する内に時間管理能力が養われ、そのスキルが仕事の生産性向上に役立つケースも多いです。 人生における視点が広がる 男性も育児をする時代になったとはいえ、まだまだ日本には「育児=女性のもの」というイメージがあるのも事実です。男性にとって子育て経験は、定着した古い固定概念を壊し、多様性を尊重する考え方を養うきっかけにもなるでしょう。 そして、このような育児によって得た視点は、一種の経験として人生を豊かにしてくれます。 育児を通して気配り力、判断力、忍耐力などのスキルが身につくので、家庭はもちろん職場やその他のコミュニティでも効果を発揮できるはずです。 育児と仕事を両立させる!男性ができる取り組み 育児と仕事の両立を目指しつつも、具体的に何をすればいいのかわからず行動に移せていないという男性も多いのではないでしょうか。 ここからは、育児と仕事を両立させたい男性ができる工夫や取り組みを解説します。 育休や支援制度を積極的に活用する 産後パパ育休だけでなく、近年は男性従業員も利用できる独自の育児支援制度を設ける企業もあります。また、お住まいの市区町村によっては、自治体独自の子育て支援制度がある場合も!たとえ夫婦で助け合っても、育児の負担やストレスを完全にゼロにするのは難しいので、このような制度は積極的に活用しましょう。 制度の利用者が増えて今以上に「男性も育児をするのが当たり前」の社会になれば、より育児と仕事を両立しやすくなる可能性もあります。 仕事量を減らす 今の職場に留まりつつ、働き方を見直して仕事量を減らすのも工夫の一つです。 仕事量を減らすと、プライベートの時間が増えて家事育児に参加しやすくなります。自分がやらなくてもいい仕事まで何かと引き受けがちな男性は、少し引き受ける頻度を減らしてみてもいいかもしれません。 また、どうしても今の仕事量を減らせそうにない場合は、業務の自動化や簡略化を検討するという方法もあります。一日は誰しもに等しく24時間しかないので、その中で自分や家庭にとって最適のワークライフバランスを見つけてください。 リモートワークやフレックスタイムに変更する リモートワークやフレックスタイム制で働ける会社に勤めているなら、これらの働き方に変更するのもおすすめです。 リモートワークができれば、自宅で子どもの世話をしながら働けます。通勤時間も削減できるので、その時間で家事をこなすことも可能となり、家庭内で果たせる役割も増えるでしょう。 また、フレックスタイム制で働けると自分で始業・終業時間を決められるので、子どもの保育園の送り迎えなども担当でき、妻の負担を大幅に軽減できるはずです。 必要に応じて転職を検討する 「今の会社では、育児と仕事を両立するのが難しい」と感じる場合は、転職するという選択肢もあります。たとえば以下のような特徴を持つ会社を選ぶと、男性でも無理なく育児と仕事を両立しやすいです。 柔軟な働き方ができる スケジュールや休みの調整がしやすい 独自の子育て支援制度がある 男性の育児に理解がある 残業や出張が少ない 全ての条件を満たす会社でないといけないわけではありません。自分の家庭内での役割を把握し、その役割を果たす上で重要な条件を洗い出してください。 夫婦で話し合い、役割分担を決める 「産後パパ育休を取得した」「育児を理由に定時で帰った」だけでは、育児しているとはいえません。夫が家にいても、子どもの世話や家事をしなければ結局妻の負担は軽減されないからです。 また、夫的には家事育児をしているつもりでも、それが妻のしてほしいことではない場合、夫婦関係がぎくしゃくするケースがあります。 そのため「家事育児にどのようなタスクがあり、誰がどのタスクを担当するか」を夫婦でよく話し合いましょう。夫婦間の役割分担が明確だと、自分が取るべき行動を把握しやすく仕事と両立するためのスケジュールも立てやすくなります。 仕事より家庭を優先する 仕事と育児を両立すると、必ずどこかで「仕事と育児、どちらを優先させるか」という選択を迫られます。優先順位は時々の状況によっても変わるものの、仕事と育児の両立を目指すなら基本的には「家庭」を優先させるスタンスでいたほうが良いでしょう。 従業員であるあなたの代わりは他にもいますが、夫やパパであるあなたの代わりはいません。つまり、あなたがいなくても恐らく会社組織は崩壊しない一方で、あなたがいないと家庭は崩壊する恐れがあるのです。 特に、「家事育児に協力する」としつつ仕事中心でいると家庭崩壊を招きやすいので、バランスを大切にしてください。 男性が育児と仕事を両立するためのポイント 育児と仕事を両立する男性が増えるにつれて、「育児疲れ」や「育児うつ」に陥る男性も増えつつあります。これらを予防しながら、育児と仕事をうまく両立するにはどうすればいいのか、ここでは5つのポイントを紹介しましょう。 妻からのアドバイスを素直に聞く 自分なりに家事育児をやっても、妻から「やり方が違う」と指摘されてしまうときがあります。そうすると、自分のやり方を否定されたように感じてムッとしたり、もう家事育児をしたくないと思ったりすることもあるでしょう。 しかし、ここで男性側までヘソを曲げてしまうと夫婦関係が悪化しやすいので、妻から家事育児についてアドバイスされた際はできるだけ素直に聞きましょう。 「もっとこうしたほうが良いのでは?」というアイデアがある場合も、一旦妻の話を聞いてから自分のアイデアを話したほうが通りやすくなります。 よその家庭との比較はしない 子どもを持つ男性の中には、「家事育児はほとんど妻に任せている」という人もいます。そのような人の話を聞くと、時には「負担が少なそうでいいな」と羨ましく思うかもしれません。 しかし、男性がどれくらい家事育児を負担するのかは各家庭によって異なります。 よその家庭の負担率を正解と位置付けて「自分の負担は重すぎる」と捉えると、家事育児をするのが苦痛になりやすいので注意しましょう。 男性の育児について自ら情報収集する 「男性の育児」は、ここ数十年で急速に浸透した価値観であるため、女性の育児に比べると情報量が少ないです。女性向け育児情報も参考になりますが、男性ならではの視点や価値観をもとにした育児情報を得るため、書籍やWebなどを活用して積極的に情報収集しましょう。 また、男性向けの育児情報は、厚生労働省が立ち上げた「イクメンプロジェクト」の公式サイトからも取得できます。 パパ友仲間を作る 働きながらの育児にはさまざまな障壁がありますが、その苦労や悩みを妻には話しにくい場合もあるでしょう。そのため、自分と似たような立場で奮闘する「パパ友」を作るのがおすすめです。パパ友がいれば同じ目線の悩みや愚痴を気兼ねなく共有でき、精神的な支えになります。 この他、子育て情報を交換できるので、男性の育児について情報収集する手間も省けるかもしれません。 パパ友を作るには、保育園の送り迎えで他の保護者にもしっかり挨拶する、地域のイベントに参加してみるなど、小さな一歩から始めてみてください。 自分だけのストレス解消方法を見つける 「日中は仕事をして、帰宅後は育児をする」という生活の中では、なかなか自分の時間を持てません。仕事や育児のストレスを発散させる場がなくなりやすいので、意識して自分だけのストレス解消方法を見つけておきましょう。 なお、自分のストレスだけでなく妻のストレスにも配慮するのが大切です。たとえば、休日の午前中はパパが子どもの世話をしてママは自由に過ごす、午後からはパパママのポジションをチェンジするなどすると、夫婦ともども自分の時間を確保できます。 育児と仕事を両立したい男性には、キャリアコンサルティングがおすすめ 今の自分のペースを一切変えずに、育児と仕事を両立させるのは困難です。変える対象となるのは主に「働き方」もしくは「ライフスタイル」なので、子育てを機に働き方を見直そうと考えている男性も多いでしょう。 「どんな働き方なら、無理なく子育てできるだろう」「育児しやすい仕事に転職するべきか…」 このような疑問・悩みを抱えているなら、ぜひ一度キャリアコンサルティングを受けてみてください。 キャリアコンサルティングでは、相談者の価値観を深掘りして、最適な働き方やキャリアの方向性を考えます。専門知識を持つプロに相談することで、新たな情報や視点が得られ、悩み解消を早められるはずです。 工夫次第で、男性も育児と仕事を両立できる! 「男性は仕事、女性は家庭」という価値観は古く、今は男性も育児をする時代です。 理解や環境整備が追いついていない面もあるものの、男性の育児は急速に広まっており、男性にとって子育てしやすい社会が実現しつつあります。 しかし、いくら環境が整っても男性自身が努力や工夫をしなければ、両立は不可能なので注意しましょう。育児と両立するために働き方や職場を変えるのも一つの手であり、その第一歩としてキャリアコンサルティングを受けてみるのもおすすめです。 育児と仕事の両立を目指して、できる工夫からぜひ実践してみてください!

管理職になりたくないのになった人が今やるべきこと!理由と対策も

価値観が多様化している現代では「管理職になりたくない」と考える人も少なくありません。 しかし出世の話を出されると、まだまだ拒否しにくいのが現実。「管理職になりたくないのになってしまった」「昇進の打診があったけど断りにくい」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。 この記事では、管理職になりたくない理由や、なりたくないのになった人のその後、管理職になってつらいときの対処法などを解説していきます。 管理職になりたくないならならなくてもいい 管理職への昇進は、いきなり辞令を下されるのではなくまずは内示として打診されるケースがほとんどです。とはいえ、内示は通達された時点で決定事項であり、多くの人が拒否しにくいと感じるでしょう。 しかし「正当な理由」があれば、管理職になるのを拒否できます。 正当な理由とは道理に合った理由のことであり、「今の立場でやりたいことがある」「スキルを活かせる現場の仕事が好き」「マネジメント能力に自信がない」なども正当な理由です。 まだ打診されている段階なのであれば、「正当な理由を伝えて管理職にならない」という選択肢もあることを、まずは知ってください。 管理職にならないことにはデメリットも しかし、昇進の話を断ることにはデメリットもあります。管理職にならない選択をするのであれば、以下のようなデメリットについても理解しておきましょう。 リーダーシップやマネジメントスキルが身につかない キャリアアップしにくくなる マイナス評価や減給につながる可能性がある 会社に居づらくなる 転職で不利になることがある もちろん、管理職にならないことには「現場で経験を積んで専門性を高められる」「比較的自由に時間を使える」「不毛なポスト争いに消耗せずに済む」などメリットもあります。 どんな働き方にもメリット・デメリットがあり、それは管理職においても同じです。どちらを選ぶにせよ一度下した決断は基本的に覆せないため、管理職への打診を受けたらメリット・デメリットを比較して後悔しない選択をしましょう。 管理職になりたくない理由 なぜ、管理職になりたくないと考える人が増えているのでしょうか。ここでは、管理職になりたくない理由としてよく挙げられるポイントを解説します。 収入が減る可能性がある 管理職になると昇給して役職手当がつきますが、一方で、法律上の「管理監督者」とされる場合には残業代が支給されなくなります。 そのため、これまで残業代で大きく稼いでいた人は、管理職になると収入が下がる場合があるのです。 「仕事量・責任は増えるのに収入が減る」は、管理職になりたくない大きな理由になり得るでしょう。 そもそも近年は副業OKの会社が増えており、会社の昇進・昇給を狙わなくても副業で収入を増やせるようになりました。昇進しないほうが稼げるケースもあることから、管理職に魅力を感じない人が増えています。 責任が増える 管理職は、担当する部署や抱えている部下の責任を負う立場です。自分の成果だけを追い求めるのではなく、責任をもってチームを成功に導かなくてはいけません。 また、部署内でトラブルやミスが起きれば、たとえ起こしたのが自分でなくても対応にあたる必要があります。数字にもこれまで以上にシビアに向き合う必要があり、どうしても精神的負担は増えるでしょう。 このように、裁量権が大きくなることで増える責任をプレッシャーに感じて、管理職になりたくないという人も多いです。 ワークライフバランスが崩れる 今のワークライフバランスが崩れる可能性がある点も、管理職になりたくない理由でしょう。 管理職になると、業務範囲が広がって今までとは働き方も変わります。残業や持ち帰りの業務が増える可能性があるほか、責任やプレッシャー、ストレスによって休日でも気が休まりにくいかもしれません。 かつては「仕事一筋の働き方でどんどん出世したい」という上昇志向が強めでしたが、今は「ワークライフバランスの取れた働き方でプライベートも大切にしたい」という考え方が主流になりつつあります。 この流れを受けて、あえて管理職を目指さず一般社員として社会人生活を終えるキャリアプランを描く人も少なくありません。 板挟みの人間関係に悩みやすい 管理職は、経営陣と現場で働く社員の間に立つ、仲介役のような立ち回りを求められます。しかし、経営陣と社員間では認識にズレがあることも多く、管理職は両者の間でよく板挟みにされがちです。 過去に、板挟みの人間関係に悩む先輩管理職を見てきた人ほど「管理職って大変そう」というイメージを強く持っているので、管理職になりたくないと思うでしょう。 特に、コミュニケーション能力に自信がない人は自己主張が苦手なため板挟みに苦しみやすく、管理職になるのを拒む傾向にあります。 現場で働きたい気持ちが強い 管理職になれば、部下の教育や業務全体の調整が主な仕事となり、プレイヤーとして活躍する時間が減ります。 新たにマネジメント能力は身につきますが、第一線で働くのにやりがいを感じている人や、今の分野で専門性を追求したい人にとっては物足りなさを感じる可能性が高いです。 適性は人それぞれ異なり、現場で働くのが性に合っている人もいれば、現場を束ねるのが性に合う人もいます。「自分には統率能力がない」と自覚している人や「自分は第一線でバリバリ成果を追いたい」とやりたいことが明確な人ほど、管理職になりたくないと感じるでしょう。 管理職になりたくないのになった人はその後どうなる? 管理職は、能力だけでなく性格による向き・不向きがあります。最初はなりたくなくても、いざなってみると意外と適性があり楽しく働けるタイプと、管理職になった後もずっとつらい気持ちが続くタイプとに分かれやすいです。 ここからは、管理職になりたくないのになった人のその後についてお伝えしていきましょう。 適性があることに気づきやりがいを見出す なりたくないと思っていたのにいざなってみると適性があり、管理職として活躍するというケースは珍しくありません。 活躍できる場面が多いとやりがいも感じやすいので、次第に「管理職になりたくない」という気持ちも薄らいでいくでしょう。 コミュニケーションが得意な人やストレス耐性が強い人、ロジカルシンキングができる人などは、管理職の適性があるといわれています。このような管理職向きの特徴を持っているなら、思い切って管理職に挑戦してみるのもアリです。 より管理職として仕事をしたくないと思うようになる 一方で、なりたくないのに無理してなったことで、より管理職の仕事に嫌悪感を持ってしまう場合もあります。 特に、プレイヤー気質が強い人や周囲とのコミュニケーションが苦手な人が陥りやすく、たとえ管理職として成果を上げても自分らしく働けない日々が続いて大きなストレスを感じるでしょう。 仕事そのものをつらいと感じてモチベーションダウンに繋がることもあり、できるだけ早い対処が必要です。 なりたくないのに管理職になった人が今やるべきこと なりたくないのに管理職になり、仕事にやりがいを見出せない人はどうすればいいのでしょうか。なりたくないのに管理職になってつらい人が今やるべき3つのことを解説します。 気持ちを整理して課題を見つける 何にストレスを感じているのか、どうして管理職になりたくなかったのか、今後の課題は何かなど、一度今の気持ちを書き出して整理しましょう。何事も、問題の原因を把握しなくては解決策が見つかりません。 このときのポイントは、未来については考えず「今の気持ち」に正直になることです。未来まで加味して考えるとどうしても損得勘定が生まれやすく、本音が出にくくなる場合があります。 頭で考えるだけでなく書き出して可視化することで、より自己理解が深まるでしょう。 将来の自分をイメージする 現状の悩みにスポットを当てた後は、未来についても考えていきましょう。5年後、10年後、15年後のように未来を区切って理想を考え、将来的なキャリア・人生をイメージします。 どんな働き方をしていたいか、いくらくらいの収入がほしいか、どんなライフスタイルを送りたいかなど、イメージはできるだけ具体的に膨らませるのがコツです。 また、ある程度イメージが固まったら、理想の自分になるために今どのような選択が必要なのかを考えてみてください。 キャリアコンサルティングで視野を広げる 一人きりで考えられることには限界があるため、自分の視野を広げるためにもキャリアコンサルティングを受けてみてください。 働き方やキャリアのプロであるコンサルタントに相談すると、自分の気持ちを客観的に整理でき、全く新しい視点からの課題解決方法や将来へのアプローチ方法が見えてきます。展望が開けて管理職という立場に対する考え方が変わる可能性もあり、一人で悩むよりも早く心のモヤモヤが晴れるでしょう。 「悩みをうまく言語化できるか心配」という人にも、キャリアコンサルタントは丁寧に話を深掘りし、根底にある課題や問題を見つけ出します。 管理職になりたくないのになってつらいときの対処法 ここでは、なりたくないのに管理職になって、毎日がつらい人に実践してほしい対処法を紹介します。 上司に相談する 上司といい関係が築けているなら、上司に相談してみましょう。気持ちを打ち明けるだけでも心が軽くなるほか、自分を客観視できて考えが整理されます。 また、同じ経験をしている可能性が高い上司に相談することで、新たな解決策が見つかるかもしれません。あなたの負担があまりに大きい場合は、状況が変わるよう協力してもらえる可能性もあります。 ただし、上司に全てを丸投げするのではなく「自分はどうしたいのか」を明確に伝えるのが重要です。どんな状況ならモチベーション高く仕事に取り組めるのかを考え、その理想に近づくためのアドバイスを求める形で相談すると、上司も返答しやすいでしょう。 部下を育てる 業務量の多さや責任の重さが一番のストレスになっている場合は、自分の部下を育てるのがおすすめです。 部下が育てばより多くの仕事を割り振れるようになり、管理職の仕事は楽になります。自分の味方になってくれる部下が増えれば、精神的な支えにもなるでしょう。 部下の育成は、自分の負担が軽くなるだけでなく、チームや部署の成果向上にもつながります。それに伴いモチベーションも自然と高まり、管理職として働く楽しさがわかるかもしれません。 降格願いを出す どうしても管理職がつらい場合は、降格願いを出すことも可能です。もちろん、降格願いを聞き入れてもらうには正当な理由が必要なため、「なぜ自分は管理職を降りたいのか」という理由は明確にしましょう。 しかし正当な理由があっても、降格願いはすんなりと聞き入れられにくいのも事実。引き留められる可能性が高いため、根気強く上司を説得する覚悟が必要です。 なお、無事に降格希望が通ったとしても、降格すると途端に立場を失って会社に居づらいと感じるケースもあります。一度降格するとやはり信頼されにくくなるので、後々「もう一度管理職になりたい」と思ってもなかなか昇進できません。 このようなリスクを理解した上で、それでも管理職を辞めたい場合は降格願いを出しましょう。 部署異動や転職も一つの手 今とは異なる部署へ異動したり、全く新しい職場に転職したりするのも、なりたくないのに管理職になった人の対処法です。 部署が変われば当然立場も変わるので、一般社員に戻れる可能性があります。ただし、新たな部署でも管理職として扱われるケースがあるため、異動前にしっかり希望や条件を会社とすり合わせてください。 また、異動も降格も難しい場合は、転職するという手段もあります。この場合も、面接の場で「プレイヤーとして活躍したい」と強くアピールし、管理職候補としてではなく一般社員として働きたいと伝えましょう。 なお、異動や転職はキャリアが大きく変わる選択肢なので、熟考した上で行動に移すのが大切です。 なりたくない管理職とどう向き合うか考えよう 管理職にあこがれる人がいる一方で、管理職になりたくないという人もいて、昇進や出世についての悩みは尽きません。管理職になりたくないのになってしまったら、一度立ち止まって自分の心を見つめ直し、これからどんなキャリアを歩んでいきたいのかを考えましょう。 管理職は「なれば良い」「ならないのが良い」というシンプルなものではなく、自分が理想とするキャリアを実現する上でなるべきか否かを考えるものです。 キャリアコンサルティングなどをうまく活用しつつ、自分なりの答えを見つけて気持ちよく働ける環境を手に入れてください。

出産退職で後悔しないために知っておきたい再就職の現実

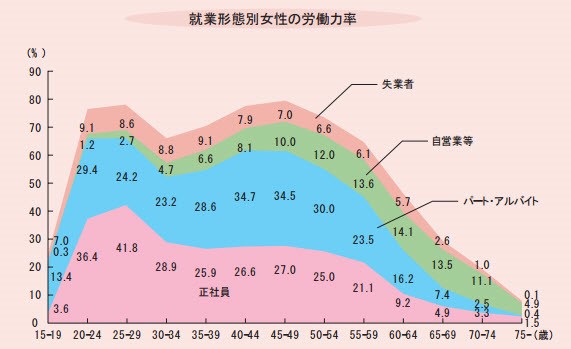

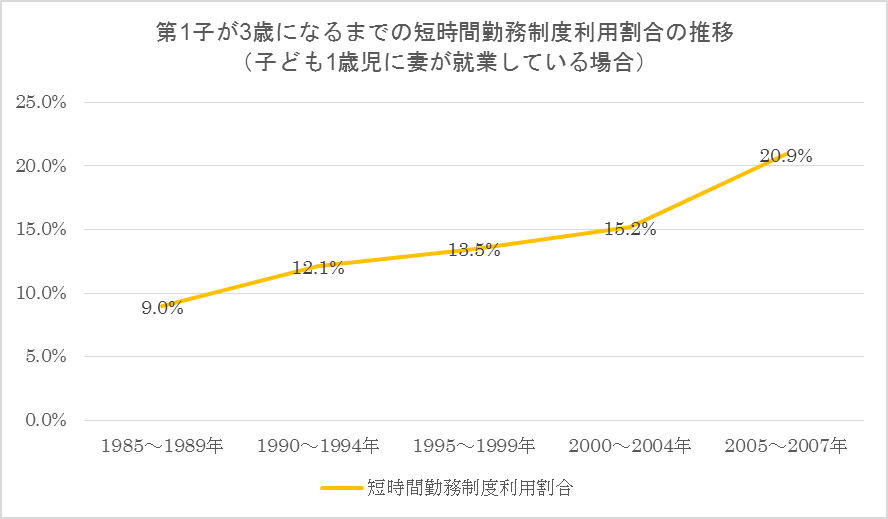

妊娠・出産を機に、退職。 育児休暇を取得して、ワーキングマザーとして仕事を続けながら子どもを育てる女性は増えてきました。国立社会保障・人口問題研究所の「出生動向基本調査」によると、育児休暇を取得する割合は1985~1989年の5.1%から2005~2009年は17.1%と約3倍になっています。 188

20代後半が抱えやすい仕事の悩み8選!解決のコツ&NG行動も

数年の社会人経験はあるものの、まだまだ慣れない業務や覚えることも多い20代後半は、仕事の悩みが増える時期です。 20代後半の人はどのようなことに悩み、どうやって解決していくのが得策なのでしょうか。 本記事では、20代後半によくある悩みや解決のコツ、悩んだときに取りがちなNG行動について解説します。悩みを相談するのに適した相手も紹介するので、ぜひ参考にしてください。 20代後半が抱えやすい仕事の悩み8選 まずは、20代後半が抱えやすい仕事の悩みを8つ解説します。悩みの原因が明確になると解決の糸口も見つかりやすいので、自分に当てはまる悩みはないかチェックしてみましょう。 職場の人間関係がうまくいかない 20代後半にもなると、新人のときよりもできる仕事が増えて上司との距離が近くなったり、場合によっては後輩指導を任されたりします。自分の仕事だけに集中していればよかった新人時代とは異なり、さまざまな人とコミュニケーションを取りながら仕事を進めなくてはいけないため、人間関係の悩みが生じやすいです。 また、先輩や上司とスムーズな関係が築けないと、厳しい指導を超えたパワハラやいじめ、嫌がらせを受けるケースもあり、より悩みが深刻化します。 仕事のやる気が出ない 「仕事に新鮮味を感じなくなった」「数年働いても仕事のやりがいや面白みがわからない」などの理由で、やる気をなくしてしまう20代後半も多いです。 モチベーションがない中で毎日同じ仕事を続けるのはストレスが溜まり、大きな悩みとなるでしょう。 ただし、やる気のアップダウンには、別の悩みが関係している場合もあります。たとえば「やる気が出ないと悩んでいたが、実は人間関係の悩みがやる気に悪影響を及ぼしていた」のようなケースは珍しくありません。 仕事のやる気が出なくて悩んだら、まず「なぜ仕事のやる気がなくなったのか」という原因を突き止めるのが大切です。 給料が上がらない 30代・40代に比べると収入が低くなりやすい20代後半は、給料面の不満が悩みに発展するケースも多いです。20代後半は任される仕事も増えていくため、「会社に貢献しているのに見合った給料が得られない」と感じることがあります。 給料は「会社から評価されているか」の一つのバロメーターでもあるため、思うような収入が得られないと評価制度や会社そのものにも不満を持ちやすくなるでしょう。 スキルが身に付いている実感がない 20代は「後の人生を左右する大事な時期」ともいわれており、今のうちに仕事を通してしっかりスキルを身に付けておきたいと考えている人も多いのではないでしょうか。しかし、スキルは目に見えにくいため身に付いている実感がなかなか持てず、焦りや不安から悩みの種になることがあります。 また、自分なりには成長しているものの、さらに優れたスキルを持つ同僚や同世代の人を見て、自信を失くしてしまうケースも少なくありません。 仕事ができない 20代後半は「新人」ではないものの「ベテラン」でもなく、まだ不慣れなことや苦手な作業もあります。 そのため「思うようにうまく仕事ができない」という悩みもよくある一つです。 自分と同僚とで仕事の出来に差が出る場合も珍しくなく、自信喪失や自己嫌悪から悩みが深刻になる場合があります。存在価値を見失って「仕事ができない自分が会社にいて良いのか」のようにも考えやすくなるため、毎日仕事に行くことさえつらく感じてしまうかもしれません。 仕事のプレッシャーが大きい 中には、20代後半で大きな仕事や責任のある立場を任される人もいます。これまでの努力が認められた結果であり喜ばしいことですが、本人にとってはプレッシャーが大きすぎてしんどいと感じるかもしれません。 また、いきなり大きな仕事や役職は任されなくても、20代後半になると会社から求められることは増える傾向です。 これまで以上の成果を望まれたり、キャリアアップに向けてマネジメント能力を要求されたりして、心的負担は大きくなるでしょう。 キャリアとプライベートの両立が難しい 20代後半から30代にかけて、多くの人がキャリアとプライベートの両立に悩みます。この時期は、結婚・出産・子育てなどが現実味を帯びてきて、ワークライフバランスを意識するきっかけが多いタイミングです。 理想の働き方やキャリア、今後のライフプランなどについて一度立ち止まって考える人が増えるため、仕事とプライベートを両立したいという悩みも深刻になりやすいでしょう。 また、20代前半ではこなせたハードワークを20代後半ではきついと感じ、しっかり休める働き方について考え始める人もいます。 転職するべきか迷っている 20代後半は「今の働き方を続けるべきなのか」「転職したほうが良いのではないか」という悩みにもよく直面します。 一般的に「転職は若いほうが有利」だといわれており、20代後半は30歳という一つの節目を迎える直前の時期だからこそ、焦りを感じてより転職に悩みやすいです。 しかし、企業側は30歳という年齢をそこまで特別視しておらず、焦って行う転職活動はマイナスになる可能性が高いので注意しましょう。 20代後半の仕事の悩みを解決するコツ 20代後半の仕事の悩みを解決に導くためのポイントを紹介します。できることから取り組んで、納得のいく答えを見つけましょう。 キャリアプランを立てる これから実現したいビジョンを明確にして、キャリアプランを立てましょう。 「将来的にどうなりたいのか」がわからなければ、悩みへの適切なアプローチ方法も見つかりません。まずはこれまでのキャリアを洗い出し、次に自分にとって理想的な仕事や働き方の将来像を考えます。現状から将来像を実現するためにはどのようなスキル・経験が必要か、それらを得るためには今何をすべきかなどを具体的にすれば、キャリアプランが明確になるでしょう。 軸となるキャリアプランがしっかりしていると「今やるべきこと」がわかり、仕事の悩みから解放されやすいです。 自己流のルーティンを作る 悩みがあると日々の仕事に集中しにくく、モチベーションも下がってしまいます。しかし、集中力やモチベーションが低下すると仕事のミスが増え、会社からの評価が下がってさらに悩みが深刻化する可能性も! これ以上悩みを増やさない・深刻化させないために、自分なりのルーティンを作りましょう。ルーティンは「出社したらまずコーヒーを飲む」「〇〇のファイルから作業を始める」など、自分にとってやる気スイッチとなるならどのような行動でも構いません。 ルーティンがあると、悩みに左右されずに仕事のパフォーマンスが安定します。落ち込んだり自分を責めたりしにくくなるので、気持ちも前向きになりやすいです。 他人ではなく過去の自分と比較する 「同僚より仕事ができない」「同世代より給料が低い」のように、20代後半が抱える仕事の悩みは他人との比較が原因で起こる場合もよくあります。他人の情報は参考にするだけなら有益なものの、優劣を決めるための比較対象とすると悩みにつながりやすいです。 他人と比較しても自分の現状や能力が変化するわけではないので、他人ではなく過去の自分と比較する考え方を身に付けましょう。過去の自分と比較するのが習慣になると、自身の成長を総合的に実感できて自信になり、悩みにくくなります。 転職を視野に入れて行動してみる 今の働き方に疑問があったり、転職すべきか悩んでいたりする場合は、今とは異なる職場環境に目を向けてみても良いでしょう。転職サイトに登録して求人を見てみる、興味のある職業に就いている人から話を聞かせてもらうなどすれば「本当に転職すべきか」を考える良い判断材料になります。 いきなり会社を辞めて転職するのはリスクが大きすぎますが、今の会社で働きながら情報収集するだけならリスクはありません。 さまざまな会社や働き方を知るきっかけにもなり、それをヒントに理想の将来像が固まる場合も多いです。 仕事に悩む20代後半が取りがちなNG行動 仕事のことで悩んでいるとき、いくつかやってはいけない行動があります。ここからは、仕事に悩む20代後半がつい取りがちなNG行動を解説しましょう。 悩みを一人で抱え込む 「誰に相談すべきかわからない」「迷惑をかけたくない」などの理由で、仕事の悩みを一人で抱え込む20代後半の人は多いです。しかし、一人きりで悩むと思考が堂々巡りになりやすく、悩みや落ち込みがより深くなるので注意しましょう。 自分の思いを誰かに聞いてもらうだけでもストレス発散効果があり、悩みの早期解決につながります。後ほど、仕事の悩みを相談するのにおすすめの相手も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。 ネガティブな情報に没頭する 20代後半は生まれたときからインターネット環境がある「デジタルネイティブ世代」です。そのため仕事で悩むと、ネットやSNSを使って情報収集しようとする人が多いでしょう。 しかし、ネット・SNSには不確定かつネガティブな情報が多く、悩んでいるときほどこのような情報を集めてしまいます。 不安を煽る情報に惑わされてさらに悩みから抜け出しにくくなる可能性があるので、時にはネット・SNSから距離を置くのも大切です。 不健康な方法でリフレッシュする 仕事について悩んでいるとき、ひと時でも楽しい時間やストレス発散になる時間を過ごしてリフレッシュするのは良案です。 しかし、気晴らしになるからといって、どこかにしわ寄せがいく不健康な方法を実践してはいけません。たとえば、食べ過ぎや飲みすぎ、ギャンブル、過剰な買い物などは、不健康な方法です。 このような方法は身体的・金銭的な負担が大きく、仕事の悩みとは別の新たな悩みを生む可能性があります。 勢いで仕事を辞める 膨らみすぎた仕事の悩みから一刻でも早く解放されたくて、勢いだけで仕事を辞めてしまうケースは少なくありません。しかし、突発的な退職はキャリアプランに悪影響を及ぼしやすく、その後の人生まで左右する可能性があるのでやめましょう。 20代後半は転職適齢期といわれていることから「辞めてもすぐ次の就職先が見つかるだろう」と考える人もいますが、楽観的な考えでは転職活動はうまくいきにくいです。 転職や退職も一つの悩み解決方法ではあるものの、大きな決断のためよく考えてください。 20代後半の仕事の悩みにおすすめの相談相手 20代後半の仕事の悩みは、誰に相談するのが良いのでしょうか。ここでは、おすすめの相談相手を紹介します。 職場の上司 職場の上司は、過去にあなたと同じ悩みを経験した可能性があり、相談すると具体的なアドバイスが期待できる存在です。あなたの意見を汲んで仕事の進め方や職場のルールを見直してくれる可能性もあり、悩み解決につながりやすいでしょう。 悩みを打ち明けることで上司との距離が縮まる場合も多く、職場内に信頼できる人が増えて働きやすさも向上するかもしれません。 身近な人 家族や友達、同僚、恋人など、身近な人に仕事の悩みを相談するのもおすすめです。身近な人であれば上司ほどかしこまって伝える必要がなく、リラックスして本音を話せます。 また、家族や友達、恋人などは職場外の人間だからこそ、客観的かつフラットな視点を持っており、新たな気付きを授けてくれる可能性が高いです。 キャリアコンサルタント 顔見知りには相談しにくい内容や、より専門的なアドバイスを求める場合には、キャリアコンサルタントに相談するのが適しています。 キャリアコンサルティングを受ければ、現状抱える仕事の悩みだけでなく、これからのベストなキャリアについてもアドバイスが得られます。 悩みや疑問を徹底的に深掘りして向き合ってくれるため、問題を根本から解決できるでしょう。 仕事に悩みやすい20代後半をうまく乗り越えよう 20代後半はさまざまな仕事を任されやすい上に考え方や気持ちが揺らぎやすく、仕事について悩みがちです。悩みを一人で抱え込むと、不安や落ち込みによってさらに悩みが大きくなってしまいます。悩んだときはできるだけ早く、上司や身近な人、キャリアコンサルタントなどに相談してください。 今の悩みは「現状をより良くしたい」「理想の将来を手にしたい」などの前向きな感情から発生していることがほとんどです。 悩んでいる今この瞬間はつらいかもしれませんが、何とか悩みを乗り越えた先には、きっとより良い未来が待っているでしょう。

育児と仕事の両立に解決策はある?取り入れたい考え方やポイント

育児と仕事の両立を目指す人はたくさんいますが、「スムーズに両立できている」という人はあまり多くありません。 どうすれば育児と仕事をうまく両立できるのか、悩んでいる人も多いでしょう。 本記事では、育児と仕事を両立させるための解決策や、取り入れたい考え方を解説します。両立させるのに役立つ制度やサービスも紹介するので、ぜひお役立てください。 育児と仕事の両立は簡単じゃない 共働きを選択する夫婦が増えた現代において、子どもを持つ人の多くが育児と仕事の両立に苦労しています。 「育児と仕事の両立が難しい」と感じる主な要因は、以下の通りです。 家事育児の負担が大きく、常に時間がない 家族からの協力が得られず、仕事とのバランスが取りづらい 職場の理解が少なく、子育てしにくい 育児と子育てを両立すると、やるべきタスクが膨大になり、どうしても時間が足りなくなります。体力的・心理的負担が大きく、疲労が蓄積しやすいです。 また、育児と仕事の両立は「どれだけ周囲のサポートを得られるか」で難易度が大きく変わります。ワンオペ育児になりがちな家庭や、子育てへの理解が乏しい職場だと、育児と仕事を両立するハードルはぐんと高くなるのです。 育児と仕事を両立するのに必要な考え方 育児と仕事を両立するのは簡単ではありませんが、絶対に両立できないものでもありません。ここでは、育児と仕事を両立するのに必要な考え方を紹介します。 完璧主義をやめる 「何でもきちんとしたい」「自分が納得できるまでやりたい」と思うことはとても素晴らしいことです。しかし、そのこだわりが強すぎてしまうとやるべきタスクがどんどん増え、自分で自分の負担を重くしてします。育児と仕事を両立するためには、こだわりや「こうでなければ」という完璧主義を手放し「ほどほど」を目指すのが重要です。 たとえば仕事では、120%の成果を求めるのではなく、自分に課せられた業務や役割を確実に全うすることを意識してみてください。家庭でも、全ての家事を手間暇かけて行おうとせず、時には工程を省略したり時短アイテムに頼ったりすると良いでしょう。 「ほどほどで良い」と考えると気持ちに余裕が生まれやすく、ストレスが低減します。 「手抜き」と思わず「効率化」と考える 完璧主義をやめようと思っても、真面目な人ほど何だかサボっているように感じられて罪悪感を抱く傾向にあります。 しかし、育児と仕事を両立するために労力を削減するのは「手抜き」ではなく「効率化」です。 いつもよりも楽できるようになったことに「手を抜いてしまった」と罪悪感を抱く必要はないので、時短テクニックやアイテムを積極的に活用しましょう。 パートナーの「察し」に期待しない 「育児と仕事を両立する大変さを理解してほしい」「もっと家事を手伝ってくれたらいいのに」など、パートナーに不満や要望を抱くこともあるかもしれません。 そんなときは、自分の状況や気持ちを正直にパートナーに打ち明け、話し合う場を設けましょう。 最もやってはいけないのは、何も説明せず相手に理解を求めることです。何も言わずに察してくれれば楽ですが、人は超能力者ではないため、夫婦といえども言葉で伝えなくてはわからないこともあります。 「わかって当たり前」「察してほしい」と思わず、夫婦のコミュニケーションを大切にしてください。 自分一人で抱え込まない 「育児と仕事の両立に関する問題は、全て自分一人で解決しなきゃ」という考えを持っているなら、その考えは今日から捨てましょう。 育児と仕事を両立させると、やるべきことが次から次に発生します。それらに一人で立ち向かえば疲弊するのは明白であり、悩みや問題を一人で抱えたり、自力で問題解決できない自分を責めたりする必要はありません。 今は、子育てに理解のある職場や、育児と仕事を両立する人のための制度・サービスも増えています。 必要に応じてこういったものの力を借り、問題や悩みを一人で抱えないようにしましょう。 子どもとの時間は「量より質」を意識 家事育児に専念しているママと比較すると、働きながら子育てするママはどうしても子どもと過ごす時間が短くなってしまいます。そのため、後者は「子育ての時間が不十分なのでは」と不安を感じやすいです。 しかし、子どもとの信頼関係を築くのに大切なのは「何時間過ごしたか」ではなく「どのように過ごしたか」。 何気ない移動時間でも子どもとの会話を楽しむ、1日30分は子どもと過ごす時間を確保するなど、子どもと向き合おうとする姿勢をしっかり見せることで密度の高いコミュニケーションが取れ、信頼関係を構築できるでしょう。 周囲と比較しない SNSや周囲の状況を見ると、他の人は理想的な環境で子育てやキャリア構築をしているように思えるかもしれません。 しかし、どんな人でも他人に見せるのは自分の一面に過ぎませんし、そもそも子育てやキャリアには正解がないので、周囲と自分を比較して一喜一憂しないようにしましょう。 SNSや周囲の人の意見はあくまで参考程度に捉え、自分の価値観を信じて行動するのが大切です。 育児と仕事を両立させるための解決策 ここではより具体的に、育児と仕事を両立させるための解決策を解説します。 夫婦でゴールを決める 育児と仕事を両立するために努力するのは、夫婦のどちらか一方ではなく両方でなくてはいけません。 そのためまずは夫婦で話し合う場を設け、「どのような形なら両立成功といえるか」という共通のゴールを設定しましょう。そこから「両立するためには、お互いどのような行動を取るべきか」を一緒に考えると、家事育児の役割分担もスムーズにいきやすいです。 ゴールを具体的に設定すると、お互いに取るべき行動が理解でき、協力体制も作りやすくなります。 家族内の役割分担は可視化させる 家事育児のためにやらなくてはいけないことは、お互いの仕事状況なども考慮した上でパートナーと分担しましょう。また、夫婦で決めた役割分担はリストアップして可視化させ、「誰がどんな動きをしているか」を明確にするのがおすすめです。 役割分担が不明確だと、どちらか一方にだけ負担が集中しやすいです。たとえ均等に役割分担できていたとしてもそれが見えないので、「自分のほうが家事育児の負担が大きいのでは」と感じてトラブルの原因になる場合もあります。 夫婦で働き方を見直す 働き方を見直すのも、育児と仕事を両立するのに有効な解決策です。たとえば、働き方の見直しにより時短勤務や在宅勤務などができるようになると、時間に余裕ができて家事育児の負担が減る可能性があります。 そしてこのとき重要なのが、パパ・ママ両方が働き方の見直しを検討することです。家庭の状況や業務の内容によっては、夫婦そろって働き方を変えたり、男性が働き方を変えたりしたほうがいいケースもあります。 「子育てのメインを担うのは女性」という古い価値観にとらわれず、夫婦で現実的な観点から理想の働き方を考えてください。 周囲の人や支援制度・サービスを頼る 家族のサポートや会社の子育て支援制度、地域の子育て支援サービスなどは積極的に活用しましょう。 自分一人ではこなせない量のタスクも、手伝ってくれる人がいれば乗り越えられます。「頼れる人がいる」と思えるだけでも気持ちが楽になり、そこから悩み解決につながるケースも多いです。 会社や自治体によって制度・サービスの内容は異なるので、まずは自分の近くにどのようなサポートがあるのかを調べてみてください。 時短テクで家事の労力を減らす 今は、ロボット掃除機やネットスーパーなど、家事を時短できるアイテム・サービスがたくさんあります。こういったものを上手に活用して、できるだけ家事の労力を減らすのも、育児と仕事を両立するための解決策です。 家事をする時間を短縮できれば、その分子どもと向き合う時間が作れますし、子育てしながら無理なく働ける可能性も高まります。 タスクにはまず優先順位をつける 24時間と決まっている1日の中で、できることは限られています。 何も考えず目の前のことに取り組むスタイルだと、やらないといけないことに手が回らなくなる可能性があるので、物事に優先順位をつけて行動するのを習慣にしてください。 今日中にやらなければならないタスクを洗い出し、優先順位をつけてから取り組んだほうが、効率的に家事をこなせます。スケジュール管理アプリやToDoリストアプリなどを使うと、優先順位をつけやすい他、やるべきタスクを忘れてしまう心配もないでしょう。 育児と仕事の両立に役立つ制度・サービス ここでは、育児と仕事の両立に役立つ制度・サービスを紹介します。制度やサービスを最大限に活用して、育児と仕事の両立を目指しましょう。 育児休業制度 育児休業制度は、原則1歳未満の子どもを養育するために休業できる制度です。 法律に基づいた制度であるため、会社側に休業の申し出を拒む権利はなく、条件を満たせばパートやアルバイトの人も取得できます。 また、育児をするのは女性だけではないとして、2022年10月からは「産後パパ育休」という男性の休業制度もスタートしました。産後パパ育休は義務ではありませんが、国は力を入れて推奨しており、男性も育休を取得しやすい社会が整いつつあります。 子の看護等休暇 「子の看護等休暇」(労働者1人につき5日※子が2人以上の場合にあって は10日)は、ケガや病気の子どもの看護をするときに取得できる休暇制度で、育児・介護休業法で認められた法的な休暇です。 子どもの看病で会社を休むと、会社の人に申し訳なさを感じたり、社内評価が下がることを不安視したりする人もいます。しかし、法的に休暇取得が認められていれば、看病のために休む際の心理的負担も軽減するでしょう。 休暇は時間単位でも取得できるので「保育園にいる体調不良の子どもを迎えに行きたい」といった場面でも取得可能です。 時短勤務・フレックスタイム 時短勤務制度は育児中の従業員が1日の労働時間を短縮できる制度、フレックスタイムは従業員が始業・終業時間を自由に決められる働き方です。 どちらの制度においても、時間固定のフルタイム勤務をするより柔軟な働き方ができるので、育児と仕事を両立しやすくなります。 ただし、フレックスタイムは会社が制度を廃止しない限りずっと利用できるのに対し、時短勤務は法律上「子どもが3歳の誕生日を迎える前日まで」と条件が決まっているので注意しましょう。 在宅勤務・テレワーク 在宅勤務・テレワークは、会社以外の場所で仕事をする働き方です。在宅勤務の場合、就労場所は自宅に限られますが、テレワークの場合はサテライトオフィスやコワーキングスペースなどでも働けます。 勤務場所にとらわれない働き方をすれば、通勤時間を削減でき、その分家事育児に時間を割けるでしょう。 自宅で子どもを見守りながら働くことも可能なので、子どもの体調不良といった突発的なトラブルにも対応しやすいです。 家事代行・ベビーシッターサービス 家事代行は掃除や洗濯、食事の用意などを依頼できるサービス、ベビーシッターは子どもの世話や送迎を依頼できるサービスです。 このようなサービスを活用すれば、家事の時短や子育て負担の軽減になり、育児と仕事を両立しやすくなるでしょう。また、地域の子育てサービスとして、一時預かりやファミリーサポート、訪問型支援などを提供しているところもあります。 地域の子育て支援センターでは、さまざまな情報を収集できるので、よければ足を運んでみてください。 難しい育児と仕事の両立、解決策が見つからないときは 育児と仕事の両立が難しいときは、キャリアコンサルティングを受けてみるのも解決策になり得ます。 キャリアコンサルティングは、専門知識を持ったプロのコンサルタントと一緒に、今後のキャリアを考えられるサービスです。 ・現状で何が育児と仕事の両立の課題になっているのか、それは何故か・育児と仕事を両立させるためにはどんな選択肢があるのか・子育てしながら理想のキャリアを築くには、どのようなプロセスが必要か などを一緒に考えられるので、一人で悩むよりも早く問題を解決できるでしょう。 キャリア・コンサルティング・ラボは、気軽に利用しやすいオンライン面談形式なので、育児と仕事を両立して忙しい人にもおすすめです。 自分なりの解決策を見つけて、育児と仕事を両立しよう 育児と仕事を両立するための解決策は、一つとは限りません。自らの意識改革をする、家庭内に協力体制を敷く、支援制度やサービスを活用するなど、いくつもの方法を組み合わせることで無理のない両立はより実現しやすくなります。 大切なのは「誰しもに当てはまる解決策」を求めるのではなく「自分なりの解決策」を探すことです。 状況に応じた解決策を取り入れながら、自分にとってちょうどいいバランスを模索し、育児と仕事の両立を目指してくださいね。

人事異動の拒否はちょっと待った!異動はチャンスの可能性も

人事異動の季節、希望しない勤務地や部署への異動の辞令を受ける方も少なくないでしょう。 「そんな仕事やりたくない。」「なんとか異動拒否できないだろうか。」 と憂鬱になってしまったら、ちょっと見方を考えてみませんか。この異動は、もしかしたら仕事や人生に大きなチャンスとなる可能性もありますよ。 694

連休明けがつらい時にちょっとだけ前向きになる秘訣

連休明けの仕事が、どうもつらい。 つい気分が下がりがちでため息が出てしまう。 長期連休明けだとなおさら厳しい・・・という人はあなただけではありません。 実際に連休明けに体調を崩して、早退や欠席する人もいるほどです。 楽しく過ごした休日モードから、仕事モードに切り替えるのは難しいですが、会社を休むわけにはいきません。とはいえ、「頑張らなきゃ…」と思うと体調も精神的にも余計につらくなってしまうことも。 そんな時は連休明けの仕事に少しでも前向きになれるように、無理なくできるこんな方法を試してみませんか。 736

やってられない!職場に嫌気がさしたときにおすすめの3つの行動

連休明けの仕事が、どうもつらい。 つい気分が下がりがちでため息が出てしまう。 長期連休明けだとなおさら厳しい・・・という人はあなただけではありません。 実際に連休明けに体調を崩して、早退や欠席する人もいるほどです。 楽しく過ごした休日モードから、仕事モードに切り替えるのは難しいですが、会社を休むわけにはいきません。とはいえ、「頑張らなきゃ…」と思うと体調も精神的にも余計につらくなってしまうことも。 そんな時は連休明けの仕事に少しでも前向きになれるように、無理なくできるこんな方法を試してみませんか。 783

入社10年目でもう仕事を辞めたいと思ったら…知っておきたい対処法

連休明けの仕事が、どうもつらい。 つい気分が下がりがちでため息が出てしまう。 長期連休明けだとなおさら厳しい・・・という人はあなただけではありません。 実際に連休明けに体調を崩して、早退や欠席する人もいるほどです。 楽しく過ごした休日モードから、仕事モードに切り替えるのは難しいですが、会社を休むわけにはいきません。とはいえ、「頑張らなきゃ…」と思うと体調も精神的にも余計につらくなってしまうことも。 そんな時は連休明けの仕事に少しでも前向きになれるように、無理なくできるこんな方法を試してみませんか。 2895

「時短勤務って迷惑!」と言われない人がしている3つの気遣い

連休明けの仕事が、どうもつらい。 つい気分が下がりがちでため息が出てしまう。 長期連休明けだとなおさら厳しい・・・という人はあなただけではありません。 実際に連休明けに体調を崩して、早退や欠席する人もいるほどです。 楽しく過ごした休日モードから、仕事モードに切り替えるのは難しいですが、会社を休むわけにはいきません。とはいえ、「頑張らなきゃ…」と思うと体調も精神的にも余計につらくなってしまうことも。 そんな時は連休明けの仕事に少しでも前向きになれるように、無理なくできるこんな方法を試してみませんか。 680

仕事の辞め癖と逃げ癖、その末路には何がある?

連休明けの仕事が、どうもつらい。 つい気分が下がりがちでため息が出てしまう。 長期連休明けだとなおさら厳しい・・・という人はあなただけではありません。 実際に連休明けに体調を崩して、早退や欠席する人もいるほどです。 楽しく過ごした休日モードから、仕事モードに切り替えるのは難しいですが、会社を休むわけにはいきません。とはいえ、「頑張らなきゃ…」と思うと体調も精神的にも余計につらくなってしまうことも。 そんな時は連休明けの仕事に少しでも前向きになれるように、無理なくできるこんな方法を試してみませんか。 1012

仕事がわからない時の聞き方・暗黙のルールを確認しよう

連休明けの仕事が、どうもつらい。 つい気分が下がりがちでため息が出てしまう。 長期連休明けだとなおさら厳しい・・・という人はあなただけではありません。 実際に連休明けに体調を崩して、早退や欠席する人もいるほどです。 楽しく過ごした休日モードから、仕事モードに切り替えるのは難しいですが、会社を休むわけにはいきません。とはいえ、「頑張らなきゃ…」と思うと体調も精神的にも余計につらくなってしまうことも。 そんな時は連休明けの仕事に少しでも前向きになれるように、無理なくできるこんな方法を試してみませんか。 711

キャリアに悩む50代必見。モヤモヤの原因と中年の危機を乗り越えるヒント

50代に入り、ふと「このままでいいのか」と考えることが増えたという方は多いのではないでしょうか。 仕事での役割や家庭環境、体力などが変化しやすい50代は、約5割〜8割の就労者が漠然とした不安や虚無感、葛藤を抱えるといわれています。 本記事ではキャリアに悩む50代に向けて、よくある悩みの原因や具体的な乗り越え方について解説します。悩んだときのNG行動も紹介するので、ぜひ参考にしてください。 「中年の危機」の50代はキャリアに悩みやすい時期 50代でキャリアの悩みを抱える人が増えるのは、この時期に多くの人が「ミッドライフ・クライシス」に陥ることが一因として挙げられます。 ミッドライフ・クライシスとは、人生の折り返し地点で感じる不安や葛藤のこと。別名「中年の危機」「第二の思春期」とも呼ばれます。 50代は、身体的な変化や子育て終了による喪失感、キャリアの停滞など、自分のアイデンティティが揺らぐような大きな出来事が起こりやすいです。 その中で、過去の選択に対する後悔や将来に対する不安が生まれてミッドライフ・クライシスになり、あらゆる場面でパフォーマンス低下を招きます。 50代によくあるキャリアの悩みとは まずは、50代によくあるキャリアの悩みの原因をチェックしていきましょう。原因がわかれば、効果的な対処法も見つけやすくなるはずです。 責任増大または役職定年 50代は、職場で求められる役割や背負う責任が大きく変わる時期です。 たとえば「ベテラン」や「役職者」として大きな責任を背負い、心身ともに疲弊してしまうケースは少なくありません。対して、一定の年齢でポストを退く「役職定年」がある会社では、50代中盤から責任や権限、給与が大幅に下がり、モチベーションが下がってしまうこともあります。 どちらにせよ、本人の意図に反する形で責任が増えたり減ったりするため、キャリアの悩みにつながりやすいです。 給与の伸び悩み 役職定年やポスト減少に伴い50代で発生するのが、給与の伸び悩み。また、たとえ今のポストを維持できたとしても、50代は昇進や昇給の限界を迎えやすいです。 組織の構造的な問題により、50代の収入は下がる可能性はあっても、上がる可能性は低いといわれています。 一方、50代は子どもの教育費、住宅ローン、健康管理費などにお金がかかり、生活費は全年代の中で最も高いです。「入ってくるお金は減るのに出ていくお金は増える」という状況は、将来の不安へとつながるでしょう。 専門性の陳腐化 50代はこれまでの経験を活かした知識・技術を持っている人が多いですが、技術革新のスピードが早い現代においては、その専門性が求められにくくなっています。 以前は希少とされた専門性も、テクノロジーが進化した現代では価値が下がり、これまで武器にできていたスキルが急に市場で通用しなくなるケースがあるのです。 専門性が陳腐化すると、新しい職場環境にも対応しにくく、キャリアの停滞やモチベーション低下を引き起こす原因になるでしょう。 健康リスク 長年の業務による疲弊、体力や集中力の低下、生活習慣病の兆候、更年期症状の出現などなど…。50代では、心身のあちこちに変化が現れ、不調を感じる日が増えるかもしれません。 しかし「これまで通りのスタイルで働くのがきつい」と感じても、働き方を変えれば収入が下がるリスクが高く、つい無理をしてしまうという人も多いでしょう。 50代は仕事と健康の両立を目指す必要がありますが、これまで仕事一筋だった人ほど、両立に悩みがちです。 将来や定年後のキャリアについて 年金や老後資金への不安、今のスキルが今後も社会で通用するかなど、50代では将来への不安もより現実的で重くなります。 また、50代に突入すると、自身の「定年退職」について考える機会も増えるでしょう。 今はキャリアが長期化しており、60代以降も働くのが主流になっています。年齢を重ねても働ける環境があるのは嬉しい反面、再就職・再雇用がうまくいくか」「健康面に不安がある中で定年後も働けるか」といった心配も生まれやすいです。 50代のキャリアの悩みを軽減させるポイント5つ キャリアの悩みを抱えやすい50代ですが、ほんの少し行動や考え方を変えるだけで悩みを軽減できる場合もあります。ここでは、悩み軽減につながる5つのポイントを解説しましょう。 経済対策をしておく お金の心配は尽きないものの、不安が強いとキャリアの悩みは深刻化します。悩みを大きくしないためには、自分なりの経済対策方法を見つけておくのが大切です。 手軽に取り組みやすい経済対策の一つとして挙げられるのが、家計のダウンサイジング。ダウンサイジングにより家計のコストを削減できれば、収入が横ばいでも金銭的なゆとりが生まれるでしょう。 今のうちから無駄を省いた生活を定着させておくことで、定年して収入が減っても生活を維持しやすくなります。 この他、積立NISAやiDeCoなどの活用、年金の繰り下げ受給の検討などをするのもおすすめです。 「いそかつ」で自分を見つめ直す 「いそかつ」とは「五十路での活動」の略で、50代のビジネスパーソンがこれまでの仕事人生を棚卸しし、自分の価値観やスキルを見つめ直すことを指します。 50代までの職務経験・得意分野・喜びを感じた出来事などを振り返り、そこから人生100年時代を見据えて必要な仕事・生活・学びを再構築していくのです。 「これまで」の整理と「これから」の目標設定を同時に行うことで、今後の働き方の軸が見えてきやすく、現状のキャリアの悩みを解決する道筋が見つかるでしょう。 スキルの強化や習得 今持っているスキルの強化や新たなスキルの習得に取り組み、専門性を高めるのも重要です。 50代はすでに「長年の豊富な経験」という武器を持っています。現状の武器に新たなスキルをプラスすることで、「長年の経験と新技術を持つ人材」として市場価値が高まり、企業から重宝されやすくなるでしょう。 専門性があれば、今の職場で活躍できるだけでなく、長期的に活躍できるキャリアの土台にもなります。充実したセカンドキャリアや、将来の安定収入につながる可能性が高いです。 健康管理の徹底 50代は、心身から発せられる「SOSサイン」を敏感にキャッチしなくてはいけません。健康面に問題があればキャリアの選択肢も限られてしまい、人生の充実度や幸福度にも影響します。 現状、健康に過ごせている場合でも、生活習慣病の予防と筋力維持はマストです。無理のない範囲で適度な運動や食事の栄養バランス管理を行い、健康維持に努めましょう。 また、定期的な健康診断や自分自身による日々の体調観察を欠かさないのもポイントです。 マインドセットの転換 「まだ頑張らなければ」という強迫観念が、キャリアの悩みを引き起こしているケースも少なくありません。 しかし、がむしゃらに働いたり、小さな子どもを育てるのに奮闘したりといったことがひと段落する50代は、必要以上に頑張るのではなく自分を労わる方向へと徐々にシフトしていきましょう。 50代は「人生の後半戦の始まり」ともいわれています。社会の一員としてキャリアを重ねるのも重要ですが、自分の人生をしっかり楽しむのも同じくらい重要です。 50代のキャリアの悩みを乗り越える方法 ここからはより具体的に、キャリアの悩みを乗り越える方法について解説します。 キャリアコンサルティングを受ける 「将来に漠然と不安がある」「このままでいいのかとモヤモヤする」 50代が抱えるキャリアの問題は多岐に渡るからこそ、本人だけでは核心に迫れずこのような思いを抱えてしまう人も多いです。そんなときは、キャリアの悩みを専門とするプロに相談し、一緒に問題解決のヒントを見つけましょう。 50代のキャリアコンサルティングでは、長年の経験を強みとして再定義し、この年代ならではの課題や将来設計に対して的確なアドバイスを行います。 キャリアコンサルティングが、今後のキャリアを自分でコントロールするための「最初の一歩」になるはずです。 キャリアの棚卸しをする キャリアの棚卸しをするのも、悩み解決に有効な方法の一つです。キャリアの棚卸しを行うと、自分の市場価値を客観的に把握でき、強みの「見える化」ができます。 すでに持っているスキルや経験を整理することで、自信が向上して不安軽減につながったり、定年後の働き方のイメージがより具体的になったりするでしょう。 「何をしてきたか」「何ができるか」「何をしたいか」という3つを軸にキャリアの棚卸しを進めると、今後の方向性が見えやすいです。 セカンドキャリアのプランを立てる 現在の会社での再雇用・異業種への挑戦・起業・アルバイトなど、セカンドキャリアにはいくつもの選択肢があります。 充実した未来にするために、50代のうちからセカンドキャリアの方向性を定めて準備しておきましょう。 セカンドキャリアのプランを立てるには、まず「何歳まで働くか」「どのような生活がしたいか」というゴールを設定します。そのゴールから逆算して、今のうちに不足スキルを補ったり、マネープランを再設計したりしてみてください。 転職・働き方の変更を検討する 体力や将来への不安が強い場合は、退職・転職を検討するのもありです。長く社会で活躍し続けるためには、50代で「細く長く働ける環境を選ぶ」のも一つの選択肢といえます。 50代での転職は高い即戦力性が求められ、成功率はあまり高くありません。しかし、今は50代に特化した転職支援サービスも登場しており、やり方やスキル次第で50代での転職も十分可能です。 また、今の職場に在籍したまま、時短勤務やリモートワークといった別の働き方に切り替えるという方法もあります。 社会的つながりを増やす 50代のキャリアの悩みは、役割・責任減少によるストレスが原因である場合も多いため、社外に居場所を作るのも効果的です。 社会的つながりが増えることで精神的に安定し、悩みやストレスが軽減する可能性があります。また、異業種の人との交流から、悩み解決のヒントが得られる場合もあるでしょう。 社会的つながりを増やす方法としては、習い事やボランティア、副業などが挙げられます。 特に副業は、定年後の収入源確保や自身のスキルを活かした生きがい発見につながりやすく、50代からのキャリア形成に良い影響をもたらしやすいです。 キャリアに悩む50代がやってはいけないこと 最後は、キャリアに悩む50代がやってはいけないことを紹介します。無意識にやってしまうことも多いため、注意が必要です。 過去に固執する 過去の肩書や成功体験にこだわると、プライドが邪魔をして現実を正しく受け止められません。また、若かった頃の能力や体力、地位を現在の自分と比較するのも、悲観や絶望につながりかねません。 今につながっている過去も大切であるものの固執せず、「今」や「これから」に意識を向けましょう。 年下上司や周囲の意見を謙虚な姿勢で受け入れ、新しいことを学ぼうとする意欲を見せるのが大切です。 「人生失敗」「手遅れ」と諦める 若い頃のようなキャリアの爆発的上昇は、50代では見込めません。そのため、中には「人生失敗」「手遅れ」など、諦めに似たモヤモヤを抱く人もいるでしょう。 しかし実際のところ、本当に取り返しのつかないような事態に陥っているケースは極めて稀で、多くはミッドライフ・クライシスがもたらす心理状態の一つです。 ここで諦めてしまえば、将来の可能性を狭めてしまうリスクがあるため、冷静な視点でキャリアや人生の再構築を考えてください。 健康を犠牲にする 悩みを払拭するために、今まで以上に仕事に打ち込もうとする50代もいます。 しかし、体力が落ちている50代にとって無理は禁物。疲れているのに無理をすると不安やストレスがさらに増幅し、余計に悩みが大きくなります。 悩みを直視し続けると精神的に疲弊するため気分転換は必要ですが、健康を犠牲にする方法は適切とはいえません。運動や没頭できる趣味、入浴など、自分にとってプラスになる方法を選びましょう。 今の悩みを乗り越えて、50代以降のキャリアを充実させよう 50代はミッドライフ・クライシスに陥りやすく、自己評価が下がってキャリアの悩みを抱えやすいです。 しかしこのような状況は、さまざまな変化をきちんと受け止めて、着実に次のステージへ進むための準備をしているともいえます。 自分らしい人生の第2章を再設計するチャンスでもあるため、今の感情をまずは認めて、そこから乗り越え方を見つけていきましょう!

40代独身女性が働き方に違和感を持つ理由。疲れたときの対処法

「40代になって、今の働き方に違和感を覚えるようになった」「今の働き方に疲れた40代独身女性はどうすればいい?」 独身、子育て中、介護中、転職中、起業など、40代の女性は一人ひとりのライフステージが大きく異なります。 そのため「自分軸を大切にした働き方」を模索する必要がありますが、なかなか自分らしい働き方が見つからず、悩んでしまうこともあるでしょう。 本記事では40代独身の女性に向けて、働き方に違和感を持つ理由や押さえておきたい知識、疲れたときの対処法などを解説します。 40代の独身女性が働き方に違和感を持つ理由6選 まずは、今の働き方にモヤモヤする原因から探っていきましょう。40代の独身女性が働き方に違和感を持つ主な理由は、以下の通りです。 職場の人間関係にストレスがある 40代は、上司と部下の間で板挟みになって、人間関係のストレスが増えやすいです。折り合いの悪い相手と長年同じ職場で働くことで、ストレスが限界に達するケースもあります。 また、独身女性は「未婚」を理由に、職場内でシングルハラスメントを受けることも。 シングルハラスメントとは、未婚者・独身者に対する不用意な言動のことを指します。「まだ結婚しないの?」と聞く、「結婚してこそ一人前」と独身者を否定する、「独身だから時間の融通が利くでしょ」と優先的に業務を押し付けるなどの行為は、シングルハラスメントの代表的事例です。 体力的に限界 ホルモンバランスの変化や体力の低下により、40代は無理が利きにくくなる年齢です。残業や休日出勤といった時間外労働が多い職場で働いている女性や、運動量の多い仕事に就いている女性は、40代で体力の限界を感じて働き方に違和感を持つ場合があります。 また、現時点では問題なくハードワークをこなせていても、未来を想像して「今の働き方を続けられるか」という不安を抱くかもしれません。 40代以降の働き方は「頑張り続ける」よりも「持続可能か」が重要なポイントとなるため、限界を超える前に働き方を見直すのがおすすめです。 経済的に不安 「思ったように給料が上がらなかった」「出世コースから外れてしまい、今後の昇給が見込めない」このような経済的な不安から、働き方に違和感や不満を持つ場合もあるでしょう。 独身者は、日々の生活費から老後の資金まで全て一人で賄う必要があるからこそ、収入に関してよりシビアになるものです。 しかし収入に関する不安は、今の仕事にプラスアルファで副業をする、資産運用を行うなど、働き方を変える以外の方法でも解消させられる可能性があります。具体的な目標額を設定し、目標に応じた適切な行動を取ることで、将来の安心へとつながりやすいです。 会社や自分のキャリアの将来性が見えない リスク管理が欠如している、意思決定が遅い、顧客数や売上の低迷が続いているなどの理由により、今の会社の将来性を不安視している女性もいるのではないでしょうか。また、会社の将来性にはそこまで問題がなくても、「今の職場では自身の将来・キャリアが見えない」と感じ、不安が募るケースも少なくありません。 将来性が見えないまま働くと、モチベーションの低下やキャリアの停滞、市場価値の低下といった重大なリスクにつながる恐れがあります。 残りの社会人人生を豊かにするためにも、40代で働き方やキャリアを見直すのは有効といえるでしょう。 今の仕事にやりがいや成長を感じなくなった 40代独身女性は社会人経験が長いからこそ、仕事でやりがいを感じる機会が減り、成長実感を得にくいです。 順調に仕事をこなしていてもどこか「つまらない」と感じたり、ある日急に「新しい挑戦や働き方を模索したい」という衝動が湧いたりするかもしれません。 また、年齢を重ねるにつれて会社の価値観と自分の考え方にズレが生じ、仕事へのやりがいを失くしてしまうこともあります。 自分の中でキャリアの優先度が変わった 仕事に対する考え方は、時間の経過とともに変わります。そのため、勤続年数を重ねるうちに、自分の中でキャリアの優先度が変わる場合もあるでしょう。 20代のうちはキャリアが最優先だったとしても、40代では「もっと私生活も大切にしたい」「キャリア構築より専門性を発揮したい」など、考え方が変わることは珍しくありません。 特に近年は価値観が多様化し、それに伴い新しい働き方も次々登場しています。かつては一辺倒になりがちだった独身女性の働き方にバリエーションが加わったことで、キャリアの優先順位を見直す人は多いです。 働き方を変えたい40代独身女性が押さえておきたいポイント 情報不足の状態で働き方を変えようとするのは危険です。ここでは、働き方を変えたい40代独身女性が押さえておくべきポイントについて解説します。 40代女性の平均年収は300万円台 国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」によると、40代女性の平均年収は343万円です。 なお、同世代男性の平均年収は600万円台であり、日本の男女間賃金格差は縮小傾向にあるものの、依然として開きが大きい現実が浮き彫りになっています。 40代の独身女性が働き方の変更を検討する際には、収入面や退職金などについてよく考慮しましょう。 もちろん「収入が高い仕事=良い働き方」ではありませんが、生活と心を安定させるためにはある程度の収入が欠かせません。 転職では「即戦力+マネジメント能力」が求められる 若手人材に比べると難易度は高くなりやすいですが、40代での転職は十分可能です。40代の独身女性が働き方を変えたいなら、転職を視野に入れるのもありでしょう。 ただし40代での転職は、これまでの経験・スキルを即戦力として活かすことが前提とされます。また、マネジメント能力や組織構築能力が重視される傾向です。 そのため、同業種もしくはスキルを活かせる異業種への転職が有利となります。自分が評価されやすい業界・職種を分析し、戦略的に活動するのが転職成功のコツです。 スキルアップや資格取得に積極的な姿勢が必要 AIやテクノロジーの進化により、従来のスキルだけでは将来的に戦力外となるリスクもゼロではありません。働き方を変えるためには、これまでの経験に加えて、新たなスキルや資格の取得に挑戦してみるのもおすすめです。 年齢を重ねても新しいことを学ぼうとする姿勢は、社内評価や転職活動でも高評価につながります。能力が向上すればキャリアの選択肢が増え、理想の働き方を実現できる可能性が高いです。 専門性が高い人材は常に一定の需要があるので、50代・60代以降も長く活躍しやすいでしょう。 40代の独身女性によく見られる働き方のパターン 「今の働き方には違和感があるけど、自分に合う働き方がわからない」という方もいるのではないでしょうか。 ここでは、40代の独身女性によく見られる働き方のパターンを紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。 会社員として働く 会社員は、40代独身女性に最も多い働き方といえるでしょう。 安定した雇用と収入が見込めるうえ、退職金をはじめとする福利厚生の充実、社会的信用の高さなどが会社員として働くメリットです。 かつては働き方の自由度が低いのが大きなデメリットとなっていましたが、近年は多様な働き方を認める職場も増えてきました。ただし、結果や成果を求められ、責任が重くなりやすい傾向にあります。 専門職・資格職に就く 医師、弁護士、公認会計士、保育士、介護福祉士、デザイナーなどのような、専門職・資格職に就いている40代独身女性も多いです。 専門職や資格職では、高度な知識・技術・経験が求められるため、高待遇や高収入に期待できます。専門スキルを活かして社会貢献できるため、やりがいにもつながりやすいです。 一方で、専門分野が限定されているからこそ、キャリアチェンジが難しくなりやすいというデメリットもあります。 パート・派遣・契約社員 パート・派遣・契約社員は、ワークライフバランスを重視している40代独身女性に多い働き方です。 かつては、非正規雇用というだけでネガティブなイメージを持たれがちでしたが、現在は「待遇・処遇の改善」「多様なキャリア形成の認知」などによって、価値を正当に評価されつつあります。柔軟な働き方ができ、自分の生活リズムも大切にできるところが魅力です。 しかし、正社員に比べるとやはり低賃金・不安定な雇用になりやすい点は、理解しておきましょう。 フリーランス・自営業 特定の会社に雇われず、自分のスキルや能力だけで生計を立てている40代独身女性もいます。 フリーランスや自営業は、自由度が高いのが最大の強み。「どのような仕事を請け負うか」「いつ・どこで働くか」などは、基本的に全て自分で決められます。 ですが自由度が高い分、契約や営業、健康保険、年金などあらゆる手続きを自分で行わなくてはいけません。また、収入に波があるため、社会的信用も低めです。 Wワーク かつて民間企業では副業禁止が一般的でしたが、2018年に厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を発表したのをきっかけに、一気に副業解禁の流れが加速しました。 今では、2つの仕事を掛け持ちして収入を得る働き方もスタンダードとなっています。 単に収入アップにつながるだけでなく、一方の仕事が不安定になっても、もう一方があるため収入が途絶えるリスクが低いのがWワークの強みです。2つの仕事を両立させるバランス調整が必須なため、時間やスケジュール管理が得意な人に向いています。 今の働き方に疲れた40代独身女性におすすめの対処法 ここでは、今の働き方に疲れ、現状を変えたいと思う40代独身女性におすすめの対処法を解説します。 有給休暇でリフレッシュを図る 疲労解消に最も効果的なのは、休息です。「今すぐ何かしらの対処法を取らないと」と焦るかもしれませんが、まずはゆっくり休むのも立派な対処法の一つといえます。 有給休暇を取って仕事から物理的に離れ、心身の疲労回復を図りましょう。 また、休んでいる間は、仕事や働き方について考えたり、仕事に関するデータ・資料・情報などを見たりするのも控えてください。 悩みや理想の働き方を明確にする 自分が今の働き方のどこに違和感を持っているのか、どんな働き方なら気持ちよく働けるのかなどを、紙に書き出してみるのがおすすめです。 頭の中にある悩みや感情、不安などを全て書き出すと、客観的に自分を見つめ直せます。溜め込んでいた気持ちを外に出すことで、抱えているストレスの軽減にもつながるでしょう。 なお、単に書いて終わりではなく、最後には読み返すのを習慣にすると、自己理解がより深まります。 収支のバランスを見直し、貯蓄を増やす 本当に働き方を変えるのかまだ決断できていない状態でも、収支のバランスを見直してコツコツ貯蓄を増やしておきましょう。 貯蓄があれば「働き方を変えるために転職しよう!」と決心した際も、すぐに行動に移せます。また、たとえ今の働き方を維持する場合でも、貯蓄はあって困るものではありません。 支出を思いのままに管理できるのは独身ならではの強みでもあるため、取り組み次第で大きな貯蓄を達成できる可能性があります。 キャリアコンサルティングを受ける 40代の独身女性は、さまざまな働き方の選択肢を持っています。各働き方について自分一人で綿密な情報を集めるのは困難なため、キャリアのプロを頼るのがおすすめです。 キャリアコンサルティングは、主に「自分らしく働く」ことに焦点を当てています。 必ずしもキャリアアップや転職を目指すわけでなく、一人ひとりに合った情報提供・アドバイスをしてくれるため、気持ちよく働ける方法が見つかりやすいです。 職場環境を変える行動を取る 部署異動や転職、独立などにより今の環境を変えるのも、働き方を変える方法の一つです。 自身の体力や今後の展望を考慮しつつ、専門資格の取得や副業、非正規雇用などを含めた柔軟な選択肢を検討しましょう。 これまでの経験の棚卸しや強みの明確化を行い「自分に何ができるのか」と「これからどうなりたいのか」を両立して考えるのがポイントです。 40代はキャリア再設計のチャンス!独身女性に合う働き方を見つけよう 今の働き方に対する違和感や不満は「わがまま」や「逃げ」ではなく、納得いく働き方を再構築するチャンスです。 定年を迎えても働き続けることを選ぶ人が増えた現代において、40代はちょうどキャリアの転換点。一度立てたプランを再設計するのに適した時期といえます。 キャリア・コンサルティング・ラボは、40代独身女性が抱えるさまざまな働き方に関する悩みを解決に導いてきた実績があります。プロの力も借りながら、自分らしい働き方の実現を目指していきましょう!

40代女性に適した働き方とは?理想の働き方を叶える方法

40代は女性にとって、私生活・体調・価値観などがガラリと変わる、ターニングポイントとなりやすい時期です。 そして、さまざまな変化の中で「今の働き方を続けていいのかな」「もっと自分に合う働き方があるかも」と考えることもあるでしょう。 たとえ小さくても、疑問や違和感を持ったときは、働き方を見直すチャンス。 本記事では、40代女性が直面しやすい働き方の問題や適した働き方の例、理想の働き方を叶える方法などを解説します。 40代女性には豊富な働き方の選択肢がある 「自分に合った働き方がしたくても、40代から働き方を変えるのは難しいのでは…」 このように考える女性も多いのではないでしょうか。 確かに、転職やキャリアチェンジを通じて働き方を変えたい場合、転職市場では若手人材のほうが有利になる傾向があるため難易度は高くなりやすいです。しかし、今はミドル世代の人材を求める企業も増えており、高年収や好条件での転職も不可能ではありません。 また、働き方を変える方法は転職だけでなく、今の職場にはたらきかける、副業を始めるなどいくつもあります。40代女性には豊富な働き方の選択肢があるため、その中から「本当に自分に合う選択」をするのが大切です。 40代女性が直面しやすい働き方の問題 現代の女性の働き方は多様化していますが、まだまだ課題や問題があるのも事実です。まずは、40代女性が直面しやすい働き方の問題について見ていきましょう。 プライベートとのバランスが取りにくい 40代は、子育てや介護といった「人生を左右する大きなライフイベント」が多く発生しやすい時期です。 このようなライフイベントによる負担は、本来女性だけが負うべきではありません。しかし、令和になった現代でもまだ女性だけに負担が集中しやすい状態が続いており、40代女性は今まで通りの働き方を続けるのが困難になるケースがあります。 仕事とプライベートのバランスがうまく取れないとストレスや疲労が蓄積し、仕事のパフォーマンス低下、心身の健康悪化など悪循環を引き起こすリスクが高いです。 給与が低い 子どもの教育費や住宅ローン、親の介護費、老後資金の準備など、40代は「人生で最も金銭負担が重い時期」だといわれています。 そのため、給与が低い、または今後も昇給が見込めないという状況は、20代や30代のとき以上に深刻な死活問題と捉えられるでしょう。 40代はすでに十分な業務経験を積んでいるからこそ、給与が低いと「経験やスキルを正当に評価してもらえない」という不満にもつながりやすくなります。 昇進できない 「どんどんキャリアを伸ばしていきたい」と考える、キャリア志向の女性もいるでしょう。様々な企業で女性が活躍するようになってきていますが、一方で女性のキャリアアップには、未だに多くの課題が残されているのも現実です。 企業によっては、女性というだけで昇進が阻まれる「ガラスの天井」が依然として存在する場合があります。また、「家庭があると管理職はできないだろう」「責任のある仕事は男性のもの」のような時代遅れの固定観念によって、出世コースから外されてしまうケースも。 今の働き方ではキャリアアップが叶わない場合、働き方の変更を検討するのは自然なことといえます。 体調・体力面に不安が出てきた 40代の女性は、ホルモンバランスの変化により以前より疲れやすくなったり、筋肉量が減少して体力が落ちたりします。以前は問題なくこなせていた働き方でも「きつい」と感じることが増え、働き方を見直す40代女性は少なくありません。 しかしこのような場合には、働き方の変更を検討する以外にも「体力向上」によって問題を解決できる場合があります。 筋トレやストレッチを継続してみる、生活習慣を改善してみるなど、まずは無理なく続く行動に取り組んでみるのがおすすめです。 40代女性が働き方を変えるメリット・デメリット 40代女性が今から働き方を変えることには、メリットがある一方でデメリットもあります。フラットな視点でベストな選択をするためにも、メリット・デメリットを把握しておきましょう。 40代女性が働き方を変えるメリット 40代の女性が働き方を変えるメリットは、以下の通りです。 今の自分に合ったベストな働き方ができる 既存の職場のストレスから解放される 新たなチャレンジにより自己成長につながる 収入アップ・キャリアアップできる可能性がある 若いときに「良い」と思った働き方が、年齢を重ねてからも自分にとって最適とは限りません。働き方を変えると、「40代の今の自分」に合う働き方を選択できるのは大きなメリットといえるでしょう。 また、今までの経験やスキルが評価されて、収入・キャリアアップにつながる可能性もあります。 40代女性が働き方を変えるデメリット 40代の女性が働き方を変える際に起こり得る、以下のデメリットにも目を向けておきましょう。 シミュレーションが甘いと「働き方迷子」になる 転職をする場合、即戦力や専門性が求められる キャリアダウンや年収低下の可能性がある 前もって念入りにシミュレーションしておかないと、働き方を変えても新しい働き方に馴染めないというリスクがあります。そうすると自分らしい働き方がわからない「働き方迷子」になってしまい、キャリアの方向性を見失うでしょう。 また、今とは異なる働き方を選ぶことで、キャリアや年収に影響が出る場合もあります。 40代女性の主な働き方 個人の価値観や家庭の事情など、一人ひとりが抱える背景は異なるので、40代女性に適した働き方は一つではありません。 自分に合う働き方を考える際は、まずどのような働き方があるかを知るのが重要です。ここでは、40代女性におすすめの働き方の例を紹介します。 家庭との両立を目指す働き方 育児や家事、介護などをしながら働く働き方です。 かつての日本には「男は仕事、女は家庭」という価値観が根付いていましたが、今は共働き世帯が主流となっており、家庭と仕事を両立しやすい労働環境を目指す職場も増えています。 家庭との両立を目指す働き方の代表としては、フレックスタイム制や在宅勤務・テレワーク、時短勤務などが挙げられるでしょう。 フルタイム勤務している女性も多いですが、少しでも自由な時間を確保するため、あえてパート勤務や派遣社員、契約社員といった働き方を選ぶ女性も多いです。 プライベート重視の働き方 独身や子なし夫婦の40代女性に人気なのが、プライベートの時間を大切にできる、ワークライフバランスのとれた働き方です。 仕事よりも趣味や交友関係、休息といった私生活に重きを置き、その時間を確保するために効率的な働き方や時間固定の働き方を選ぶスタイルを指します。 「残業の少なさ」や「休日の多さ」などに注目すると、プライベートの時間を確保しやすく少ないストレスで働けるでしょう。具体的な働き方としては、リモートワークやフレックスタイムなどが挙げられます。 また、事務職や工場職など、業務時間内に仕事が完結しやすく残業が少ない職種を選ぶのもポイントです。 理想のキャリアに合わせた働き方 「キャリア重視」というと、上昇志向が高くバリバリ働くイメージがあるかもしれませんが、現代女性のキャリアモデルは一つだけではありません。 バリバリ働いてキャリアを積む「バリキャリ」の他、マイペースに働きつつキャリアを築く「ゆるキャリ」、キャリアと私生活の両方を充実させる「フルキャリ」といったように、多様化かつ細分化しています。 なお、キャリアの分類は固定的なものではなく、人生のフェーズに応じて柔軟に変化させてOK。「今の自分にとって理想のキャリア」を明確にし、それに合わせて働き方を選ぶのが大切です。 専門性を高める働き方 「今の専門職をより追求したい」「現場のスペシャリストを目指したい」のように、今以上に専門性を追求する働き方もあります。 給与や昇進ももちろん大切ですが、長く働くうえではやりがいも同じくらい大切です。専門性を高めて活躍できる人材になることは、多くのキャリアパーソンにとって大きなやりがいとなるでしょう。 日々の業務での実践を軸にしつつ、外部研修を受けたり資格取得を目指したりすることで、専門性は高まっていきます。この他、場合によっては今より専門的な部署への異動・転職を検討するのもありです。 Wワークをする働き方 政府主導の「働き方改革」によって副業を解禁する企業が増え、現代はかつてに比べると副業がしやすくなりました。 「収入を増やしたい」「スキルアップに活かしたい」「視野を広げたい」など理由はさまざまですが、メインの仕事に加えてサイドジョブを持つ40代女性も増えています。 また、メインとなる仕事を決めずに複数の本業を持つ「複業」という働き方もあります。興味のあるさまざまな分野の仕事に挑戦できる他、収入源の分散によるリスクヘッジにもなるのが複業のメリットです。 40代女性が理想の働き方を実現する方法 理想の働き方のイメージや今の働き方を変えたい想いはあるものの、どうすれば現実を変えられるのかがわからない…という40代女性もいるでしょう。 ここでは、40代女性が理想の働き方を実現する方法について解説します。 理想の働き方を明確にする 理想と現実のバランスを大切にしながら、希望する働き方を明確にしていきましょう。 「こんな働き方がしたい」というイメージをまずは膨らませ、そこから現実的に可能か、不可能な場合は妥協点はどこかなどを探るのが有効です。 また、なかなかイメージがわかないときは「嫌な働き方」を考え、その対極にある要素を探すという方法もあります。 理想の働き方が明確かつ現実的であればあるほど、将来のシミュレーションも正確にでき、自分に合う働き方を実現しやすいです。 今の職場で理想を実現できないか試みる 成功事例も多くあるものの、40代女性の転職では専門性やスキルが求められやすく、難易度は高めです。 そのため、いきなり転職を決意するのではなく、ひとまず今の職場で自分の理想を実現できないか試みるのがいいでしょう。 働く女性を支援する制度や企業内の制度を活用する、働き方について上司に相談してみる、柔軟な働き方ができる部署への異動を検討するなど、さまざまな行動に取り組んでみてください。 難しい場合は未来を見据えて準備する 「今の職場では理想の働き方を実現できない」と判断した場合には、転職や独立といった選択肢が現実味を帯びてきます。 しかし、このタイミングでもいきなり行動せず、未来に向けた準備を整えるのが先です。 転職したい業界の動向について情報収集する、転職・独立に有利な資格を取得する、いくらと決めて貯蓄を増やすなど、転職・独立の成功には念入りな準備が欠かせません。 転職・独立を一旦ゴールとして定め、「ゴールに向かうには今何が必要か」を考えると、やるべき準備が見えてきます。 転職や独立で環境を変える 準備が整ったら、転職や独立に向けて具体的に動いていきましょう。 収入やキャリアに空白期間を作らないよう、今の会社で働きながら並行して活動するのがベターです。安定した収入は精神的安心感をもたらし、自分に合う働き方ができる環境を納得いくまで吟味できます。 事前の情報収集や自己分析を徹底的に行ったうえで戦略的に行動するのが、転職・独立成功のポイントです。 Wワークに挑戦する 今の仕事にプラスで新しい仕事を始めるという働き方もあります。転職や独立の準備の一環として、Wワークが選択されるケースも多いです。 ただし、スケジュールをつめ込みすぎるとオーバーワークで疲弊してしまうため、本業や私生活とのバランスはよく考えましょう。 また、Wワークをすると税金の手続きが今までとは変わる可能性があるため、税金や確定申告についても調べておくのが大切です。 40代女性が働き方に悩んだときは…プロに相談するのがおすすめ 40代は、男性・女性問わずキャリアの壁にぶつかりやすい時期です。 働き方の悩みから抜け出せないときは、その悩みを一人で抱えず、キャリアのプロと一緒に解決を目指すのが良いでしょう。 キャリア・コンサルティング・ラボは「どうすれば自分らしく働けるか」に焦点を当てて、あなたにぴったりの働き方や具体的な実現方法を考えます。 40代女性は、多くの働き方の中から「自分に合うもの」を選ばなくてはいけません。悩んだり迷ったりして当然なので、プロの力も借りながら理想の働き方を実現させてくださいね!

40代で仕事のモチベーションが切れた!頑張れない理由と対処法

40代は働き盛りである一方で、仕事のモチベーションが落ちてしまう人が増える世代でもあります。 「40代に突入して、仕事のやる気が出なくなった」「モチベーションが下がって、毎日仕事に行くのが苦痛」 このように感じて、悩んでいる40代も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、仕事のモチベーションがなくなった40代に向けて、年代ならではの原因や対処法を解説します。 モチベーション低下を放置することにはさまざまなリスクがあるので、現状に向き合い状況改善を目指しましょう。 40代で仕事のモチベーションがなくなってしまうケースは多い 以前はあったはずのモチベーションがなくなってしまうと、「このままで大丈夫だろうか」と不安を覚える人も多いでしょう。 しかし、まず知っておいてほしいのは、40代で仕事のモチベーションを失うケースは珍しくないということです。そもそも年齢に関係なく、人間のモチベーションには波があります。常に高いモチベーションを維持し続けるのは、身体的にも精神的にも負担が大きく、現実的ではありません。 そのため、40代でモチベーションが保てなくなっても、焦ったり自分を責めたりしないようにしましょう。原因を特定したうえで、自分のペースで対処していくのが大切です。 仕事のモチベーションが下がる40代特有の理由 40代で仕事のモチベーションが下がるのは、キャリアを重ねてきたからこその悩みや年代特有の問題が原因となっている場合が多いです。ここでは、代表的な5つの理由を解説しましょう。 マンネリによるやりがい喪失 業務経験が豊富な40代は、大抵の仕事に一人で対応できるでしょう。そのため、職場では頼りにされたり憧れられたりする場面が増えますが、一方で自分の体感としては仕事に変化を感じにくくなります。 新たな発見や刺激、成長実感などが少ないため、マンネリ感から仕事のやりがいを見失い、モチベーションが切れやすいです。 責任が増えるプレッシャー 40代では、責任の大きい仕事や役職を任されることが多くなります。これはキャリアアップとも捉えられますが、あまりにも背負う責任が大きすぎるとプレッシャーとなり、モチベーションを低下させるでしょう。 特に、責任感が強い人ほど「結果を出さないと」「他の人に迷惑をかけたくない」と思い詰めてしまい、精神的にしんどくなりやすいです。 また、経験やキャパシティを超えた重すぎる責任を負わされた場合も、やる気の喪失につながります。 板挟みポジションで人間関係のストレスが増える 40代は、中間管理職として上司と部下の間で板挟みになりやすいです。部下のマネジメントを行いつつ、上司や上層部の顔色をうかがう必要もあり、部下の意見と上司の指示の間でジレンマを抱えるケースが少なくありません。 また、上司とも部下とも密にコミュニケーションを取ることが求められるので、人間関係が複雑化しやすく悩みやストレスが増えがちです。 気持ちをわかってくれそうな同僚に相談したくても、昇進や退職などで同じ職場にはいない場合も多く、このような状況も孤立感を深めます。 心身の調子が不安定 40代は心身に変化が見られやすい年代でもあり、心身の不調が仕事のモチベーションダウンの原因である場合も多いです。 身体的な変化でいうと、40代以降はどうしても体力が落ちます。以前よりも疲れを感じることが増え「これ以上無理をしたくない」と考えやすいです。 また、40代から50代にかけての人生の転換期には「このままで良いのか」と不安や葛藤を抱くミッドライフ・クライシスに陥りやすく、精神的に不安定になることがあります。 仕事と家庭の両立が難しい 40代は、子育てや親の介護など家庭面の負担も増えやすく、今まで以上に仕事と家庭の両立が求められます。 一つのことに打ち込みにくい環境や、常にやるべきことに追われる環境に疲れてしまい、仕事のモチベーションが切れてしまう人も多いです。 仕事と家庭の両立のために自分のプライベートを削る場面も多く、十分な休息が取りにくいのも仕事へのやる気を失う理由の一つでしょう。 40代が仕事のモチベーション低下を放置するリスク 仕事のモチベーションが下がっている自覚がありながら、現状に目をつぶって日々働いている人も多いのではないでしょうか。 しかし、40代で仕事のモチベーション低下を放置することには多くのリスクがあります。ここでは、どのようなリスクがあるのかを具体的に解説します。 自己肯定感が下がる 以前は高かった仕事へのモチベーションが下がると、多くの人はそんな自分を責めて自己嫌悪に陥ります。「自分はダメだ」「自分では無理だ」のように考えやすくなり、自己肯定感が下がってしまうでしょう。 また、自己肯定感が下がると何に対しても消極的になるため、より仕事のモチベーションが下がるという悪循環を招きやすいです。 心身の不調につながりやすい モチベーションが上がらず「仕事をしたくない」という気持ちのまま働き続ければ、どんどんストレスが蓄積していきます。 そして、ストレスは「万病のもと」といわれるほど、心身に大きな影響を与えるものです。 現状を放置し続けてストレスが限界を超えると、心身のさまざまな不調や深刻な病気のリスクが高まり、日常生活にも支障が出る危険性があります。 キャリアダウンの可能性 仕事に対するモチベーションが下がると、挑戦意欲やスキルアップを目指す気持ちも薄れます。成長を自ら止めてしまいやすく、希望しないキャリアダウンにつながるリスクがあるでしょう。 また、「今の職場でキャリアダウンしたから転職したい」と思っても、40代の転職では即戦力となるスキルが求められる傾向です。成長できていなければスキル不足と判断され、転職活動が難航する可能性があります。 バーンアウトの恐れ 今まで高いモチベーションを保っていた人ほど陥りやすいのが、バーンアウト(燃え尽き症候群)です。 バーンアウトはモチベーション低下の最終段階ともいわれており、頑張り続けた結果全てのエネルギーを使い果たして、ある日いきなり無気力・無関心になってしまいます。また、ゆくゆくはうつ病に移行するリスクも! 仕事へのモチベーションが下がってバーンアウトの兆候に気づいた場合は、休息やストレス発散、専門家への相談など早期の対策が重要です。 より働きにくくなるリスク モチベーションが下がると、集中力低下により仕事のパフォーマンスが落ちるうえ、孤立感を抱いて周囲の人ともギスギスしやすくなります。 結果的に、自ら働きにくい環境を作ってしまい、職場全体にも悪い影響を与えるリスクが高いです。 「働きにくいからもっとモチベーションが下がる」という悪循環を生み出しやすく、最悪の場合退職するしかない状況になる場合もあります。 40代向け!仕事のモチベーションが上がらないときの対処法 ここでは、40代で仕事のモチベーションが上がらないときの対処法を説明します。すぐに実践できるものもあるので、ぜひ参考にしてください。 無理にモチベーションを上げようとしない 下がったモチベーションを無理に上げようとすると、余計に疲労やストレスが溜まって状況悪化を引き起こしかねません。 モチベーションは「無理に上げよう」とするのではなく、「今より下げないようにしよう」と考えるのも大切です。 今より下げない方法としては、まずはしっかり休息を取りリフレッシュするのが良いでしょう。休日や有給休暇を使って心身を休めるだけで、気持ちが前向きになりモチベーションが回復することがあります。 モチベーション低下の原因を探る なぜ40代で仕事のモチベーションが下がってしまったのか、原因を突きとめるのも重要です。原因がわからなければ、対策や相談がしにくく、問題解決するのに時間がかかってしまいます。 たとえば、どんな場面でより強く仕事に対してネガティブな感情を持つのかを分析してみると、ストレスの源が見つかりやすいです。 同時に「どんな仕事や職場環境なら、モチベーション高く働けるのか」も考えてみると、自分が本当に望む方向性も見えてくるでしょう。 今の仕事や会社を選んだ理由を振り返る 今の仕事を選んだ理由、今の会社に入社しようと思ったきっかけなどを振り返ると、初心を思い出してモチベーションが上がる場合があります。 過去の自分が仕事に何を求めていたのかを深掘りすることで、自分の核となる価値観や働く目的を再認識でき、今後の目標も立てやすくなるでしょう。 また、入社当時と今の気持ちとの間にギャップがある場合も、ギャップから見落としていた問題やストレスの原因に気付けます。 自己管理を徹底する 仕事のモチベーションが下がると、つい日常生活における自己管理まで甘くなりがちです。食事や睡眠をおろそかにしたり、お金を使いすぎてしまったりする人は少なくありません。 しかし、自己管理を怠るとさらに心身の不調につながるリスクが高くなり、より仕事に対するモチベーションが沸きにくい状況を作ってしまいます。 仕事に対してネガティブな感情が大きいときほど、しっかり自己管理をするよう心掛けましょう。 新しい挑戦や学びを始めてみる 資格の勉強をする、副業を始めてみる、趣味の分野で新たな挑戦をするなど、自ら刺激を求めて行動してみるのもモチベーション回復に効果的です。 40代になると、仕事での成長実感の減少はどうしても避けられません。日々の仕事にマンネリ感を抱かないためにも、積極的に新しい情報や取り組みに興味を持ちましょう。 たとえプライベートにおける挑戦でも、自分が「やりたい」と思ったことならやりがいが得られ、人生が充実して仕事のモチベーションアップにつながる可能性があります。 目標を再設定する キャリアの方向性や目標を再設定するのも大切です。方向性・目標は年齢とともに変化することも珍しくないため、定期的な見直しが必要となります。 なお、目標は「明日からこれをやろう」という短期的なものと「将来どうなりたいか」といった中長期的なもの、2つ用意するのが理想です。 短期的な目標を日々こなすことで、モチベーションがないときに同時に下がりやすい自己肯定感を高められます。また、中長期的な目標があると進むべき方向に迷いにくいです。 信頼できる人と話す 信頼できる上司や同僚、家族などに相談するのも、モチベーションアップにつながりやすいです。 人は自分の感情を言語化しようとすることで、頭の中を整理できます。また、ただ話を聞いてもらうだけでも孤独感が和らぎ、ストレス解消になるでしょう。 相手の客観的な意見により、自分一人では気づけなかった問題点や解決策が見つかる場合も多いです。 異動・転職を検討する どうしても仕事のモチベーションが上がらず、自分一人でできる対処法では解決が難しい場合は、異動や転職をして環境を変えるのも一つの手です。 異動・転職によって環境をガラリと変えれば、心機一転できモチベーションを取り戻せる可能性があります。 ただし、40代の異動・転職は、マネジメント能力や専門性などが問われやすいです。モチベーションがなくなった原因を見つめるとともに、これまでの仕事で培ったスキルや実績を的確にアピールするのが、成功するためのポイントとなります。 40代の仕事のモチベーションの悩みはキャリアのプロに相談! 40代のモチベーション低下は、これまでに積み重なった不満やストレス、無意識のうちにしている思考の癖など、いくつもの要因が複雑に絡んで発生している場合もあります。 そのため、一人での対処が難しいときは無理をせず、気軽にキャリアコンサルティングでプロに相談してみるのがおすすめです。 キャリア面談では、現在抱えているモチベーションの悩みを相談できるだけでなく、自分の価値観を再認識したり、将来のキャリアについてのアドバイスが得られたりします。 過去・現在・将来問わず、仕事やキャリアのことを幅広く相談できるので、表面的な問題だけでなく自身の課題に根本から対処が可能です。 40代で仕事のモチベーションが切れたら、立ち止まって考えてみよう 40代は、仕事と生活のバランスを考え直す必要性が出てくる人や、時代の変化に戸惑う人も多く、キャリアの岐路に立たされやすい年代です。 「何だか仕事のモチベーションが出ない」という気付きは、キャリアを見直すタイミングに差し掛かっているという知らせかもしれません。 40代でモチベーション低下に悩んだら、まずは一度立ち止まり、キャリアのプロと一緒に問題解決を目指してみてください。

「仕事辞めたい」と感じる40代がやるべきこと7選!後悔しない対処法

40代で「仕事を辞めたい」と思う人は少なくありません。しかし、退職は自身の生活にも今後のキャリアにも大きな変化をもたらす選択であるため「本当に辞めて後悔しないのか?」と不安や迷いが生じやすいです。 本記事では、40代が仕事を辞めたいと感じる原因や、退職前に確認すべきこと・やるべきことを詳しく解説します。 「仕事辞めたい」という感情をきっかけに、自分の本音や目指すべき方向性を再確認し、納得できる答えを導き出しましょう。 40代で「仕事辞めたい」と思う人は多い 厚生労働省の「令和4年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概要(個人調査)」によると、「仕事や職業生活において強い不安、悩み、ストレスを感じる事柄がある」と回答した40代は87.1%でした。 この数字は働く全世代のなかで最も高い割合となっており、40代は仕事に不安や悩み、ストレスを抱えている人が多いのがわかります。このデータから、40代で「仕事を辞めたい」と感じている人は少なくないことが推察できるでしょう。 しかし、40代の離職率は平均で6~10%前後であり、20~30代の離職率より低いです。 40代は仕事の悩みやストレスを抱えながらも、年齢的なハードルや年収ダウンのリスクなどを考えて、実際に退職する人は一握りとなっている現実がうかがえます。 「仕事辞めたい」と思っても、急いで退職するのはNG 「仕事を辞めたい」と本気で思うなら、もちろん辞めても構いません。しかし、熟考せず急いで退職してしまうと、のちのち後悔する可能性が高いので注意しましょう。 20~30代に比べると、40代は転職先が決まるまでに時間がかかりやすいです。次の職場を決めずに今の仕事を辞めると、無収入の期間やキャリアの空白期間が長引くリスクがあります。 また、なかなか転職先が決まらない焦りから、自分に合わない会社やブラックな会社を選びやすくなり、再び辞めたくなる恐れも…! 40代の転職は20~30代に比べると難易度が上がりやすいため、戦略的かつ計画的に行うのが大切です。 40代が「仕事辞めたい」と感じる理由とは? 40代が「仕事を辞めたい」と感じる理由はさまざまです。ここでは、代表的な理由を紹介しましょう。 人間関係のストレス 40代になると、今までより仕事の幅が広がったり部下の育成を任されたりする機会が増えます。必然的に仕事で関わる人の数が多くなり、合わない人とも積極的にコミュニケーションを取らざるを得ないので、人間関係のストレスを感じやすいです。 また、勤続年数が長い人の場合は、苦手な人と長年同じ職場で働き続けることでストレスが限界に達してしまうケースもあります。 人間関係に摩擦が生じると働きにくさを感じ、毎日職場に行くことさえ辛くなってしまうでしょう。 評価や給料に不満がある 30代までの評価基準は、主に「仕事の実績」です。しかし40代になると実績に加えて「組織への貢献度」や「マネジメント能力」なども評価され、場合によっては昇給昇進コースから外れてしまうことがあります。 「努力して実績を出しても、それだけでは不十分と評価される」「長年勤務してもなかなか給料が上がらない」という状況では、仕事に対するモチベーションも下がってしまうでしょう。 特に40代は、子供の養育費や住宅ローンなどで経済的負担が増加する年代なので、昇給昇進に納得できないと将来の不安につながりやすいです。 過剰な業務や責任による疲労 40代は仕事の責任や任される役割が増え、それに伴い業務量も増加しやすいです。 責任増加によるプレッシャー、そして業務量増加による残業や休日出勤なども増える傾向にあり、心身ともに疲労が蓄積して仕事を辞めたくなるケースもあります。 また、40代はまだまだ育児で忙しかったり、親の介護が始まったりと、自身を取り巻く状況にも変化が起こりやすいです。その影響により、過剰な業務や責任が伴う職場では働きにくさを感じることがあります。 健康維持が難しい 残業や休日出勤などが多いハードワークでも、20~30代の頃なら乗り切れたかもしれません。 しかし、40代は体力の衰えを感じやすく、ライフワークバランスを欠いた働き方をするとかえってパフォーマンスが落ちてしまう場合があります。 また、40代以降は男女ともに更年期の症状を感じ始める時期です。疲れやすさや集中力の低下を感じ、このような体調の変化からキャリアの見直しを行う人も少なくありません。 キャリアの停滞を感じる 40代は既に十分な業務経験を積んでいるからこそ、新しい刺激や成長実感を得にくいです。一定の「やり切った感」があるため、今後の目標や方向性を見失ってしまい、自身のキャリアが停滞しているように感じる人が増えます。 また、組織構造から今後の昇進の行き先が見え、「自分にはもう進むべきキャリアがない」と感じる場合も多いです。 キャリアの停滞を感じると、仕事のモチベーションややりがいも下がるため、「何だか仕事がつまらない」「仕事を辞めたい」という思いが強くなるでしょう。 仕事を辞めたい40代が確認すべきこと 40代で「仕事を辞めたい」と思ったら、確認すべきことや考えるべきことがたくさんあります。一つ一つの課題に向き合い、自身が置かれている状況を把握しましょう。 心身の調子を崩していないか 退職は、次の職場が決まったタイミングで行うのがベストですが例外もあります。ストレスによって心身に不調が見られる場合は、これ以上状態が悪化する前に辞めたほうが良いこともあります。 ただし、休職で回復できる可能性がある場合は、これらの制度を利用してみるのも一つの手です。 心身の不調を無視して無理を続けると、深刻な疾患を引き起こす恐れもあります。そのため、まずは心と体の状態をチェックし、健康を最優先に考えましょう。 今の職場での状況改善は見込めないか 今の職場への不満や問題だと思う要素については、改善できないか働きかけてみるのも大切です。自身の行動によって職場状況が改善されれば、今の仕事を辞めることなく気持ちよく働き続けられる可能性があります。 また、たとえ退職する場合でも、やれるだけのことをやったうえでの退職は後悔しにくいです。まずは現状の問題を明確化し、改善の可能性を検討してみてください。 退職が本当に悩み解決につながるのか 退職という選択が、「仕事を辞めたい」という思いの解決策に必ずしもなるとは限りません。 たとえば「やりがいがない」という理由で仕事を辞める場合、自分が何にやりがいを感じるのかを明確にしておかなくては、次の職場でも同じ悩みにぶつかる可能性があります。 そのため、仕事を辞めたいと思う原因を徹底的に深掘りして、退職が本当に悩みの根本的解決になるのかをよく考えるのが重要です。感情的にならず、客観的事実や情報に基づいて冷静な判断をしましょう。 自分の市場価値はどれくらいか 40代で「仕事を辞めたい」と思ったら、今の自分の市場価値も要チェックです。市場価値を正確に把握することで、自身の強みを客観的に理解できます。また、今の自分に足りない部分から、伸ばすべきスキルや必要な経験が具体的にわかるケースもあるでしょう。 市場価値の把握は、キャリアを主体的にコントロールするための第一歩といえます。 辞めても経済的に苦しくならないか 次の職場を決めずに仕事を辞めれば、当然収入が途絶えます。また、たとえ次の職場を決めてから退職したとしても、最初から今と同じだけの給料が得られるわけではありません。 経済状況が変わると自分だけでなく家族の生活にも影響が出る可能性があるため、リアルな家計状況を踏まえたうえでお金のこともよく確認しておきましょう。 40代で仕事を辞める場合、一般的には生活費の3〜6ヶ月分の貯金が最低限必要だといわれています。 「仕事辞めたい」と感じる40代がやるべきこと7選 ここでは、「仕事を辞めたい」と感じる40代が退職前にやるべきことを7つ紹介します。納得のいく形で次のステップに進めるよう、一つずつ行動を進めてみましょう。 有給や休職制度を活用する 今抱えている「仕事辞めたい」という感情は、一時の心身の疲れからきている可能性もゼロではありません。そのためまずは、有給休暇を利用してリフレッシュを試みましょう。仕事から完全に離れてのんびり過ごすだけで、疲労や悩みが軽減して「辞めたい」と思わなくなる可能性があります。 また、心身の消耗が激しく、有給の数日間だけでは休養が不十分だと感じる場合は、休職制度を利用してみるのも一つの方法です。 抱えているモヤモヤを整理する 今の職場に対する不満、嫌だと感じることなどを具体的に書き出し、抱えているモヤモヤや自分が置かれている状況を整理しましょう。 これは、冷静さを取り戻して自分を客観視するための作業です。40代の退職で失敗しないためには、「辞めたい」と思った場面で感情的にならず常に冷静でいなくてはいけません。 冷静さを維持できれば、話し合いや手続きが滞りなく進んで今の会社を円満退職できる可能性が高まりますし、客観的視点で次の会社を選べるので転職にも成功しやすくなります。 上司や同僚に相談する 今の気持ちや悩みを、上司・同僚・人事などに相談してみるのも重要です。相談する際は愚痴や不満を言いすぎないように注意し、事実と意思ベースで話を進めましょう。 問題に感じていることを打ち明けると、第三者視点のアドバイスが聞けたり、会社側から改善提案やサポートが得られたりする可能性があります。 また、本当に退職することになった場合でも、事前に相談していると話が円滑に進みやすく、退職トラブルに発展しにくいです。 キャリアプランを再設定する 40代は自身のキャリアに行き詰まり感を感じやすく、退職を検討するときには働く目的や目標を見失っているケースが多いです。 今の会社を本当に辞めるにせよ転職するにせよ、このタイミングで「今後どうなりたいのか」を考え、キャリアプランを再設定しましょう。キャリアプランが明確になることで、「退職か転職か」という悩みの答えが見つかる場合もあります。 5年後、10年後どうなっていたいのかを具体的に想像し、そのうえで必要なスキルや今やるべきことを考えてみてください。 部署異動や転勤を検討する 会社や仕事そのものに大きな不満がない場合は、部署異動・転勤を検討してみるのもおすすめです。 部署異動や転勤ができれば、今の会社に留まりつつ新しい環境で働けます。特に、「仕事を辞めたい」と思う原因が今の職場独自の問題である場合、異動や転勤をすることで状況が好転しやすいです。 ただし、部署異動や転勤の希望は、出せば必ず通るというものではないため会社の状況もよく見極めましょう。 退職のシミュレーションや転職活動をしてみる 「今の仕事を辞めたあと」をイメージして、日常生活や転職先での働き方、お金のことなどを具体的にシミュレーションしておくのも大切です。 高い精度でシミュレーションできれば、経済的な計画を立てやすく、退職や転職に伴う複雑な手続きにもスムーズに対応できます。 また、並行して転職活動も始めていきましょう。「本当に辞めるかまだ決心がついていない」という場合でも、求人を見て他社を知ることで冷静な判断がしやすくなります。 キャリアコンサルティングを受ける 「仕事辞めたい!」と思っても、40代での退職はそう簡単に決心がつくものではありません。 お金の心配はもちろん、「辞めて後悔しないか」「転職に成功できるのか」という不安も膨らみやすく、なかなか答えを見つけられない40代も多いのではないでしょうか。 そんなときは、キャリアコンサルティングでプロのサポートを受けながら、じっくり自分と向き合うのがおすすめです。 キャリアコンサルティングでは、転職・退職だけに縛られない幅広い選択肢を一緒に検討してもらえます。たくさんの可能性の中から「本当に納得できる結論」にたどりつく足がかりとなるでしょう。 仕事を辞めたい40代に重要なのは、心の整理と事前の計画 丁寧に自分の気持ちを整理し、現実的な計画を立てて行動を積み重ねるのが、40代以降のキャリアを切り開くポイントです。40代で「仕事辞めたい」と感じたときは、その感情と正面から向き合い、自分のキャリアを見直してみましょう。 キャリア・コンサルティング・ラボでは、1回から気軽に悩みを相談できます。自己分析やキャリアの棚卸し、キャリアプランの設定も、プロと一緒ならよりスムーズにできるでしょう。 キャリアコンサルティングを有効活用しながら、自分らしい豊かなキャリアの実現を目指してください!