40代はキャリアの最盛期!求められるスキルや考え方を徹底解説

40代はキャリアの最盛期と言われており、多くの会社で中核を担う人材が多い年代です。その一方で、キャリア形成に挫折してしまい、定年までモチベーションを保てない状態で仕事をする人も存在します。 この記事では、40代キャリアの特徴や悩みポイントを解説したうえで、どんな軸でキャリア形成を進めていけばよいのかを解説します。 現在キャリアにお悩みの40代はもちろん、将来に不安を抱える20代、30代もぜひ参考にしてください。 40代で高い成果が出せる理由 40代は、職業キャリアの中で最も高い成果が出せる時期と言われています。経験値も豊富であり、それを発揮できるスキル以外の要素も兼ね備えていることも多く、まさにキャリアの最盛期・円熟期と言える年代です。 ここでは40代が高い成果を出せる3つの理由を解説します。 豊富な経験 1つ目は、20年ほど積み重ねている仕事経験です。 個人の経歴で差はあるものの、概ね20年ほどの社会人経験を積んでいます。規模の大きな仕事や大変な経験、複数人をマネジメントした経験を積んでおり、人によっては管理職などの要職につくことも多いです。 仮にこのような経験がなくても、長年仕事に長年取り組んでいることで他のメンバーにシェアできる知識の引き出しが非常に多いと言えます。 人脈形成 2つ目は、様々な人脈が形成できていることです。 長い社会人経験の中で、一緒に仕事をした人は数えきれないほどたくさんいるはずです。会社であれば、他の部署に知り合いがいることで部署をまたいだコミュニケーションが可能となり、ビジネスの潤滑油的な役割を果たします。 また、取引先や協業先とも関係性を深めていることで、新規ビジネスの立ち上げやトラブルが起きたときの仲裁などに「顔が利く」ことも人脈形成をしている40代ならではの特徴と言えます。 仕事ができるだけの若手社員にはマネできない人脈が40代の強みと言えるはずです。 ハードワークに耐えうる健康状態 3つ目は、ハードワークに耐えることができる健康状態です。 20代と比べれば衰えもあるものの、まだまだハードな働きができる身体状態と言えます。健康課題が出やすい年代でもありますが、これらの経験を経て健康意識が高まっている状態でもあり、第一線で活躍できる状態をキープしている人が多いです。 豊富な経験と人脈を発揮できる身体的な基盤も備えているため、高い成果を出せるのもうなずけます。 40代キャリアの特徴 ここまで、40代が高い成果を出せる理由を解説してきました。 一方で、40代は年齢的な理由で転職しづらくなる年代でもあり、中には大きな成果が出せずキャリアが停滞してしまう人もいます。 ここでは、40代キャリアの特徴を解説していきます。自分の現状と照らし合わせながら読み進めてください。 40代が転職市場で求められること 40代の人が転職する場合は、ビジネスを推進するためのスキルが総合的に求められます。 具体的には、企画力、提案力、マネジメントといったスキルです。いずれも30代までの経験で習得できるスキルですが、基本的にすべての要素をまんべんなく保持していることが必要と言えます。 中には企画力だけ突出しているなどスペシャリスト的な人もいますが、40代で他社から評価されるためには20代、30代よりも突出している必要があります。よって、すべての人がスペシャリスト的なスキルを身につけられるとは限りません。 そのため、各要素をバランスよく高めておくことが、転職市場でも勝負できるキャリア形成につながると言えます。 停滞する人もいる 一方で、40代でキャリアが停滞する人がいるのも事実です。 具体的な要因として、「将来像が現実的すぎること」と「出世や自己研鑽の必要性を感じなくなること」があげられます。 「将来像が現実的すぎること」は、40代で多くの人が直面しています。それまでの経験からある程度の将来が見えてしまうことで、「とりあえず現状維持しておけば良い」という判断をしがちです。 20代、30代の頃は「こうしたい」「これをやりたい」といった願望を持つことで高いレベルの将来像を作れたものの、40代は現実的にできるレベルの将来像になりがちなことで、キャリアアップなどのモチベーションにはつながりにくいと言えます。 また、現状維持レベルの将来像になることで、出世や自己研鑽に対する必要性も感じなくなってしまいます。そのため、大きなキャリアアップができず停滞してしまう人が出てきてしまいます。 40代でキャリアに迷う場面とは? ここまで40代のキャリアが持つ特徴を解説してきました。 転職市場ではより高いスキルを求められる一方で、より現状維持をよしとする将来像を描くことからキャリアが停滞してしまうことも少なくありません。中には、このまま仕事を続けるか迷ってしまい、身動きが取れなくなる人もいます。 ここからは、40代がキャリアの迷いに直面するケースを解説していきます。 時代の変化についていけない 1つ目は、ビジネス環境や新しい価値観といった時代の変化についていけない場合です。 ビジネス環境が日々進化していることや若者を中心に新しい価値観が広まるなど社会は変化しています。 一方で、40代は豊富な経験があるために、過去の手法や考え方にとらわれてしまう傾向があります。特に、成功体験を持つ独自のやり方が時代に合わなくなっていることは心情的にも認めにくいと言えるでしょう。 自分の成功体験をもとに、時代の変化にあわせたアップデートを行わないまま仕事をしていることで、次第に周囲と話がかみ合わなくなっていきます。40代は組織を動かしていく役割を担うことも多いため、周囲との微妙な関係性になり成果も出にくくなった結果、自分のキャリアが正しいのか迷いにつながるケースが多いです。 マネジメントを求められるがうまくいかない 2つ目は、管理職などで行うマネジメントが自分の思う通りに進まないときです。 40代でマネジメント職を担うのは比較的多いパターンです。本人の希望よりも、会社からの要望を受けてマネジメントに取り組む人もいます。 マネージャーは率いている組織単位の成果を評価されるため、自分がどれだけ頑張っても部下が成果を出せなければ評価されません。 そのため、部下が思うような成果を出せていない場合に、成果を求められることに対する焦りやプレッシャーなどを強く感じてしまいます。このような状態が継続した場合、自分自身のマネジメントスキルに疑問を感じ、キャリア設計に迷いが生じることが多いです。 特にプレイヤーとして成果を出してきた人であれば、部下が自分と同じような成果を出せないことにイラつきを感じてしまい、態度に出してしまうことで関係性が悪化することもあります。焦りやプレッシャーから、感情ベースの行動をしてしまいがちになるため、このような事態を引き起こしやすくなると言えます。 出世競争に勝てない、興味がない 3つ目は、出世競争に勝てないもしくは競争自体に興味がないときです。 キャリアアップを図るためには会社内での出世競争に勝ち抜く必要がありますが、もちろん全員が勝ち抜けるわけではありません。 また、40代の出世競争では相手も40代とは限りません。30代、50代も競争相手になりますし、会社によっては20代の若手社員も対象かもしれません。 出世できる数にも限りがあるため、出世できないまま数年を過ごしてしまうと「このままで良いのか」という感情が出てきます。 加えて、競争自体に興味がないという人もいます。とはいえ、競争に勝たなければ出世することはなく、給料もさほど変わらないという状況になってしまいます。そのため、「同じ給料をもらい続ければ良い」というような消極的なマインドで残りの会社員生活を過ごす人も少なくありません。 40代で身につけておきたい要素 ここまで40代がキャリアに迷うケースを解説しましたが、必要なスキルを身につけておくことで選択肢が増え、将来像にも広がりが出てきます。 ここからは、40代が身につけておきたい代表的なスキルを書いていきます。 マネジメント力 40代が身につけておきたいスキルの1つ目は、マネジメントのスキルです。 先ほども書いたように、40代はマネジメントを求められやすい年代です。よほどのスペシャリストでない限り、配下のメンバーを率いて組織的な結果を求められることが多いと言えます。 マネジメントと言っても複数の要素がありますが、基礎となるのはコミュニケーションスキルです。配下のメンバーから業務情報や個人希望を吸い上げることや、他部署のマネージャーと組織運営に関する調整を行うなど会話中心のやり取りが頻発するため、ビジネスで十分なコミュニケーションができる力を身につけておく必要があります。 他にもマネジメント手法やツールの使い方などがあげられるため、マネジメントに関する書籍を通じて体系的に学習するのがおすすめです。 企画設計などの「絵を描く」スキル 40代が身につけておきたいスキルの2つ目は、企画設計をはじめとする「絵を描く」スキルです。 どの会社でも不足しがちなのが、「全体像を描く」スキルを持つ人材です。ビジネスでも社内業務でも、正確な全体像を描ければ詳細なタスクへの落とし込みがしやすくなります。 特に40代は、現場の仕事から経営的な面まで幅広く関与していることが多く、全体像を描くための知識・経験が豊富です。そのため、若手社員と差をつけやすいスキルと言えます。 柔軟な思考 40代が身につけておきたいスキルの3つ目は、様々な意見を取り入れる柔軟な思考です。 「スキル」とは若干毛色が違うものの、特に40代は意識的に持つ必要がある考え方と言えます。なぜなら、これまでの経験が豊富すぎて、自分の知る中で良し悪しを判断してしまいがちだからです。 例えば、利用しているサービスの運営会社から「導入事例としてインタビューをしたい」と言われた場合、過去に前例がなければ「やったことがないからやらない」という判断をしてしまいがちです。 しかし、インタビュー内容が運営会社のホームページ等に掲載された場合、そこを起点にして集客ができ、社内に利用事例として発信することができるなどメリットも多いはずです。 よって、過去の経験や自分の知識にとらわれず、フラットな判断をするためにも柔軟な思考は欠かせません。 仕事だけでなく、守りも固めておく ここまで、40代のキャリアアップを行うために必要な要素を解説してきました。自己研鑽も必要ですが、実際の仕事において意識的に取り組むことでスピーディーに習得できるはずです。 一方で、仕事だけでなく家庭をはじめとした「守り」も固めておく必要があります。ここからは、仕事以外に意識的に取り組んでおきたい内容を解説していきます。 家庭のコミュニケーション 1つ目は、家庭内の良好なコミュニケーションです。 年代を問わず、良い職業キャリアを歩むためには家庭面の充実が欠かせません。そのためには、パートナー、子どもとの良好な関係性を築くことが必要です。 40代で家庭を持っていれば、中学生~大学生くらいの子どもがいる場合が多いですが、仕事に没頭した結果子どもとのコミュニケーションが取れなくなり、関係性が悪くなるケースがあります。この場合、パートナーとも子どもについて相談しながら対処していく必要がありますが、会話が少なくなってしまうとパートナーとの関係性悪化につながる懸念もあります。 家庭内で関係が悪化すると、不安や苛立ちで集中できないことによるパフォーマンス低下を招く恐れがあります。そのため、家庭内で良好な関係性を築くことで仕事に安心して集中できる環境を作っておくことが必須と言えます。 将来的な経済問題 2つ目は、将来的な経済問題にめどをつけることです。 40代は、子どもの学費や住宅ローンといった大きな出費が重なりやすい年代です。そのため、生活に必要なお金や中期的に必要なお金を準備しておく必要があります。 一方で、定年や年金生活も現実味を帯びる時期です。将来的に必要なお金や、日常の暮らしで満足するための予算などを把握し、今どれだけの年収を稼いでおけばよいか考えておくことも重要です。 必要なお金を見据えた準備を行うことで、転職などのキャリアアップ時にもリスクを抑えた選択が可能となります。 自分自身の健康 3つ目は、自分自身の健康です。 40代はまだまだハードな仕事に耐えうるだけの体力を残している場合が多いですが、一方で健康課題が顕在化しやすい時期でもあります。 活力あふれた仕事をするためにも、基盤となる身体的な健康は必須です。 そのために、必要なダイエットや食生活の見直し、睡眠時間の確保などに取り組むことが必要と言えます。体調を崩すと、仕事のパフォーマンスが低下するだけでなく、働けなくなることでの収入ダウンや医療費増による出費の増加など、経済的にも大きな影響が出てしまうため、これを避けるためにも健康管理は入念に行うことをおすすめします。 まとめ この記事では、40代の特徴や考え方について解説してきました。 40代は、積み上げてきた経験・スキルから高い成果を出せる年代である一方で、キャリア面でも高いスキルを要求されることからキャリアが停滞してしまう人も多い年代です。 自分の意思でキャリアを形成していくためには、「選ぶ側」になるための自己研鑽が欠かせません。家庭はじめとした守りを固めつつ、「攻め」のキャリア形成ができるスキルアップや実績作りに意識的に取り組んでみてはいかがでしょうか。

キャリアがなんとなく不安!転職を考えている方へ

「私のキャリアって、このままでいいのかな…」「なんとなく不安…」「周りに転職している人が多いから、私も考えようかな…」 漠然としたキャリアの悩みを持っている方は、たくさんいます。今日は、キャリアに対してもやもや、漠然とした不安を抱えているあなたへ、転職を考えているあなたへ、お送りします。 このコラムを読んだ後には、その不安への解決策、考え方をわかっていただけると思います! キャリアを不安に思っている人は多い 大前提として、キャリアに不安を感じている人は、とても多いです。 インターネット検索で、「キャリア」を打つと、上位に「不安」「転職」と予測変換が表示されます。このことから、多くの方が、キャリアに対してもやもやを感じていることがわかります。 キャリアに対する不安の例 では、具体的に、どういう不安を抱えているのでしょうか?今回は、例として、7つご紹介します。 年収が不安 「給与がどんどん減っていき、この先のお金の面が心配…」「いつ会社がつぶれるかわからないし、終身雇用も崩壊したのでいつクビになるかもわからない…」「どんどん物価が値上がりして、毎日の暮らしで精いっぱい…」 お金に関する不安は、切っても切り離せません。 やりがいがなくて不安 「今の仕事が全然楽しくないので、これがこのままずっと続くと思うと、不安」「他になりたいことがあるのに、こんな仕事のままでいいのかな…」 仕事内容にやりがいを感じていない人は、不安に思う傾向があります。 働き方が不安 「今の仕事が激務で、深夜まで残業があるので、体力的に続けられないかも…」「毎日出社だけれど、子どももいるし、リモートワークで働きたい…」 そんな働き方に関する不安です。 業界や仕事に将来性を感じない 「今の業界が、どんどん傾いて減収しているので、とても不安を感じる」「今の仕事を続けていても、将来役に立つかわからなくて、将来性を感じることができない…」 今はAIなど技術の進化も早く、変化のスピードが速い時代。将来が不安になってしまう企業や業界もあるでしょう。 今の仕事に必要なスキルや知識が不足している 「今の仕事はやりがいを持っているけれど、スキルや知識が不足していて、しんどい…」「周りが自分より専門性があるので、なんとなく疎外感を感じている…」 求められるレベルと自分自身の現状に不釣り合いを感じているケースです。 職場の環境 「人間関係がうまくいっていなくて、つらい…」「職場の安全面で不安があるので、転職を考えている…」 人間関係や職場の安全面などで、不安を抱えている場合もあります。 語学力が足りていない 「上司が外国人になり、コミュニケーションがうまく取れず悩んでいる…」「ミーティングが英語ばかりになってしまい、疲弊している」 今や多くの企業がグローバルを視野に進出しているので、英語力などがないとしんどいと感じる部署があります。 などなど、あなたにも心当たりがある不安がありましたか?例外はあると思いますが、多くの人の悩みは上記のいずれか、もしくは複数に当てはまるのではないかと思います。 キャリアの不安に対して、実行していること では、その不安・悩みに対して、なにか実行していることはありますか?ここでは、一般的に実行している人が多い対策を挙げていきます。 資格取得を目指す 「資格を取得して、専門性と市場価値をあげて、年収アップを図っている」「今の職場を離れて、別の会社に行きたいので、資格勉強をしている」 業務に必要とされる資格に興味を持っている人、実際に行動を起こしている人は多くいます。前向きに資格の勉強をすると、どんどん市場価値も上がりますね。 自己分析をする 「自分にどんな仕事が向いていて、何が得意なのか、改めて自己分析をしている」「キャリアへの価値観の棚卸しなどを実践している」 などなど、自分のことをより理解すると、今後の仕事選びにも活きていきます。 キャリアコンサルタントに相談する 「国家資格をもつ、キャリアコンサルタントの方に相談している」「キャリアコンサルタントに定期的にコーチングのように話を聞いてもらっている」 プロの専門家に相談すると、悩みもすんなり解決することがあります。 転職活動をする 「自分をもっと評価してもらえるような会社を探して、転職活動をしている」「テレワークという働き方を実現するために、転職活動中」 転職はリスクはありますが、自分の望む条件を叶えやすい方法です。 転職がうまくいく人の特徴 転職という選択肢をとった方の中でも、転職がうまくいく人と、うまくいかない人がいると思います。 その違いは何なのでしょうか?3つご紹介します。 転職の軸をしっかり考えている 転職がうまくいく人は、転職の軸をしっかり考えています。具体的には、 ・年収は今いくらくらいもらっていて、次は○○万円以上ほしい・職種は○○か○○が良い・業界は○○の分野か、○○の分野・働き方は、残業○○時間以下は譲れない・勤務はテレワークが良い などなど、自分なりの軸をもって、転職活動に挑んでいます。 もし、自分なりの軸をもって転職をしていないと、エージェントの言葉をうのみにしてしまったり、望まない業界に入ってしまったりするなど、ミスマッチが起こりやすくなります。 「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないためにも、転職の軸を決めることが大切です。 中長期的なキャリアビジョンを持つ 転職がうまくいく人は、中長期的なキャリアビジョンを持っていることが多いです。 中長期的なキャリアビジョンとは、「5年後こうなっていたい」「10年後はこういう働き方をしていたい」などの、少し先の未来を思い描いて、計画を立てることです。 「5年後、10年後なんて、わかりっこないよ!」という方もいらっしゃると思いますが、ビジョンを持つことで、人間の脳はそのビジョンを目指して無意識的に動くこともあります。 漠然としたイメージでもいいので、中長期的なキャリアビジョンは持つようにしましょう。 自己分析をする では、転職の軸を決めたり、中長期的なビジョンを持ったりするためには、どんなことをするとよいでしょうか? それは、自分のことを知る、つまり自己分析です。 あなたは、自己分析をしたことがありますか?就職活動を経験した方なら、ほとんどの方に経験があると思います。 ただ、就職活動以来、たいして自己分析をしていないな…という方も多いのではないでしょうか?今日は、自己分析の方法もご紹介します。 自己分析の方法 自己分析をするための手法には様々なものがありますが、代表的な5つをご紹介します! SWOT分析 SWOT分析は、以下の4つの要素から構成されています。 ①Strengths(強み):自分が持っている優れた能力や資質、経験、人脈など②Weaknesses(弱み):自分に不足している能力や資質、経験、人脈など③Opportunities(機会):自分にとって、活躍できる可能性があるもの。④Threats(脅威):自分とって、活躍しにくい要因となるもの。 SWOT分析は、自己分析だけではなく、企業やチームなどの分析にも応用されることがあります。 自分自身を客観的に見つめ直して、キャリアの方向性を見出す上で非常に役立つ手法と言えます。 MBTI診断 Myers-Briggs Type Indicatorの略称で、人格の傾向を16種類に分類して、自分自身のタイプを特定する手法です。 ちなみに、MBTIとは、以下の4つの要素から成り立っています。 ①Extraversion(外向性)- Introversion(内向性)②Sensing(感覚的)- Intuition(直感的)③Thinking(思考型)- Feeling(感情型)④Judging(判断型)- Perceiving(知覚型) 自分がどのタイプか、無料で診断できるサイトもありますので、気になる方はぜひ試してみてください! →MBTI診断はこちら! ジョハリの窓 自分の意識している部分と、意識していない部分に分けて、情報を整理して、自己理解を深めるための手法です。 ①開放の窓…自分も知っているし、相手も知っている部分②秘密の窓…自分は知っているけれど、相手は知らない部分③盲点の窓…自分は知らないけれど、相手は知っている部分④未知の窓…自分も知らないし、相手も知らない部分 上記の4つに分けて分析します。 開放の窓をどんどん広げていくと、コミュニケーションが取りやすく良いとされています。 ライフラインチャート 自分自身の今までの経験を年代別に分けて、それぞれの時期で経験したことや感じたことを整理し、自己理解を深める方法です。 イベントごとに感情やモチベーション、幸福度の状態などを掘り下げていきます。 「あの時引っ越しをして、幸福度が上がったな~。なぜなら…」「あの職場は○○の部分で自分に合わずに、モチベーションが下がったな…。具体的には…」 など、今までの経験をじっくり、具体的に、棚卸しをすることで、自分の人生の価値観や傾向などを把握することができます。 見つけた価値観は、今後も自分の価値観として動く可能性が高いので、その価値観に合った方向性を考えていきましょう。 周りに自分の長所・短所を聞いてみる 家族や友人、職場の人など、周りに自分について質問するのも、自己分析に役立つ手法です。 「私ってどんな強みがあると思う?」「どんなところが課題かな?」 など、問いかけてみることによって、ジョハリの窓でいうと「他人が知っていて、自分が知らない」盲点の窓に気づくことが出来るチャンスがあるかもしれません。 周りの人々は、自分が思っている以上に、自分のことを観察してくれているものです。 転職以外の選択肢もある ここまで、転職がうまくいく人の特徴や、自己分析について解説してきました。ただ、キャリアに不安がある場合は、転職以外の選択肢もあります。 どのようなものがあるのでしょうか?一緒に見ていきましょう。 今の会社で異動できるか、探ってみる わざわざ転職をしなくても、あなたの望む状態を叶えられる場合があります。「異動で、問題を解決できるかも…?」と感じた方は、以下の方法も参考に、考えてみてください。 ①会社内の情報を収集する 異動についての情報は、会社内のどこかに存在しています。まずは、上司や人事部の担当者、同僚などに異動に関する情報を聞いてみると良いでしょう。また、社内のポータルサイトや社内報などからも、情報を収集できます。 ②自分でアプローチをする 自分から上司や人事部に異動の希望を伝えることも重要です。自分がどのような異動を希望しているかを明確に伝え、それに合った異動先がある場合は、チャンスをつかむことができます。 副業をする また、転職の他に、「副業をする」という選択肢もあります。副業のメリットは下記をご参考ください。 ①収入源を多様化できる 副業を持つことで、収入源を多様化することができます。本業だけでなく、副業の収入も得られるため、収入面でのリスクを分散することができます。 ②新しいスキルや知識を身に着けられる 副業は、本業とは異なる分野で働くことができるため、新しいスキルや知識を習得することができます。これにより、自己成長やキャリアアップにつながることがあります。また、これが転職のアピールポイントになることも多いです。 副業は転職とは異なる形でキャリアアップや自己成長につながる可能性があります。ただし、副業を行う場合は、本業に支障が出ないように十分注意することが大切です。 フリーランスになる また、フリーランスになるという選択肢もあります。 フリーランスになることで、自分自身のスキルや経験を最大限に活かし、自由な働き方をすることができます。 ただし、フリーランスになることは、自己管理やビジネススキルが必要になるため、自己研鑽やリスクマネジメント能力の向上が必要となってきます。 さいごに キャリアが不安で転職を考えているということは、言い換えると新しい挑戦や成長を求めているということです。 転職は、自分自身を成長させ、自分の人生を変える機会でもあります。 まずは、自分自身が本当にやりたいことや、どのようなキャリアを目指したいのかを明確にすることが大切です。 転職にはリスクが伴いますが、自分自身のスキルや経験を客観的に見つめ直し、不足しているスキルや知識を習得することで、成功確率を高めることができます。 転職は一つの選択肢にすぎません。焦って何者かになろうとするのではなく、「本当は自分は何を達成したいのか?どうなりたいのか?」を、じっくり自分と向き合って考えていきましょう。

30代女性がキャリアアップするためのコツ

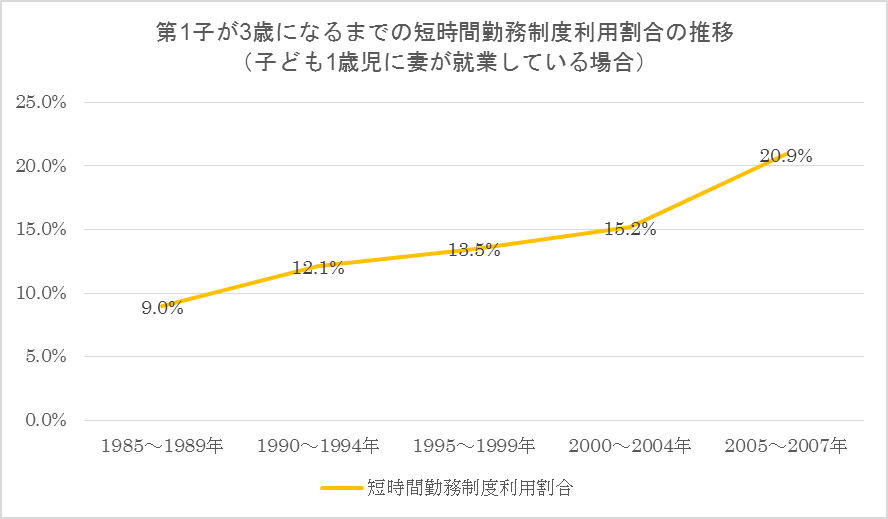

がむしゃらに働いていた20代から、少し落ち着く人も多い30代。 「職場ではある程度経験を積んだから、これから先もう少しキャリアアップしたい…」 そう考える人も多いのではないかと思います。 「みんなキャリアのこと、どう考えているんだろう?」「そもそもキャリアアップってどういうこと?」 今回は、そんな疑問にお答えするために、30代女性がキャリアアップするために役立つ情報をお伝えしていきます! 30代の働く女性は増えている 30代で働く女性は増えています。少子高齢化が進み、働き手が不足する日本では、「一億総活躍プラン」を掲げて、女性や高齢者も社会進出ができる取り組みをしています。 出産や育児等で30代女性の労働人口が少なくなる「M字カーブ現象」は、近年では解消されつつあります。 資料出所:総務省「労働力調査」(平成 22 年、令和2年) https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/dl/20-01.pdf 30代に求められるスキル そんな30代は、どんなスキルが求められるのでしょうか?一般的に、求められることを3つにまとめてご紹介します。 即戦力になるスキルや経験 20代に比べて、30代は経験や能力も豊富と考えられるため、即戦力として求められるところが多いです。 今までの経験やスキルを活かして、どんなことが出来るか?を考えておきましょう。 課題解決力 課題を見つけて、それを解決する力も求められます。 20代の頃は上司や先輩が課題を見つけて、言われた通り解決する。といった方も、30代になると、自分から課題を定義して解決策を考えて実行する。というようなことが求められます。 変化に対応する力 現代はVUCA*と呼ばれ、社会・ビジネスの未来予測が難しいとされます。 (*VUCA:Volatility・Uncertainty・Complexity・Ambiguityの頭文字を取った造語) そんな中、変化に対応する力は今までより強く求められます。 「20代の頃は容易に適応できたけれど、30代になると変化についていけない…」と思う人も多い中で、変化に適応できて、自ら変革を起こしていける人材が必要とされています。 その他、ポジションによっては「マネジメントスキル」が必要になってくる年代でもあります。 30代でキャリアアップを考える人は多い 厚生労働省のホームページ内の「年齢階級別転職入職率」によると、30代女性のうち、転職している人は、約10%となっています。しかし、実際にはこの数以上に、キャリアアップを考えている人は多いでしょう。 仕事に対する考えの変化や、働き方へのこだわり、結婚・出産などのライフイベントがある人も多い30代。 キャリアをある程度経験したので、自分の実力を試したい…。もっと自分を評価してくれるところに、キャリアアップしたい…。20代の働き方を変えたいので、転職したい…。福利厚生が整った会社で働きたい…。なんだかマンネリ感…停滞感…何とかしたいけど、失敗したくない…。 そんな思いが渦巻いています。 そもそもキャリアアップとは? そもそもキャリアアップとは、何を指すのでしょうか?ここでは、必ずしも「年収を上げること=キャリアアップ」ではありません。 ・年収を上げること・なりたい職種に就くこと・福利厚生の良い会社で働くこと・時短やフレックスで働けること・人間関係が良い職場で働くこと などなど… 人の数だけ、キャリアアップの方向があります。もしかしたら、転職をしなくても、社内異動でかなうことかもしれません。 また、独立してフリーランスになることがキャリアアップにつながる人もいます。 自分自身の叶えたい部分を明確にして、「これが実現すると、自分にとってキャリアアップだ」と自分でもわかる状態にしておくとよいでしょう。 30代でキャリアアップした女性の例 ここでは、実際30代でキャリアアップを実現した人の3つの例を見ていきましょう。 Aさん(32歳/会社員/独身) 前職で自分のスキルや能力をあまり評価してもらえなかったのが不満で、転職でキャリアアップしました。 違う業界で、同じ職種です。今は前より忙しい毎日ですが、年収を上げることが出来て、評価もしてもらえる今の会社に満足しています。 Bさん(35歳/フリーランス/2児の母) 会社員として働いていた時は、身も心もボロボロでした。毎日残業後、満員電車に揺られ、自分が何のために働いているかも分からなくなっていました。 そんな自分は嫌だと、子どもが生まれる前にスキルを磨きフリーランスになりました。収入は会社員の頃よりダウンしていますが、今は子どもとの時間もたいせつにできる働き方で、とても幸せです。 Cさん(39歳/会社員/1児の母) 福利厚生が整っている会社へ転職しました。年収はあまり変わらないですが、家賃補助や諸手当を含めるとだいぶ豊かになれたと思っています。子育てで悩みも多くありますが、夫と話し合う時間も取ることが出来ていて、前向きに考えられています。 キャリアアップするときの注意点 Aさん、Bさん、Cさん、皆さんそれぞれの方向性でのキャリアアップをされていました。 その中でも30代ならではの注意点があります。それはなんでしょうか? 未経験で倍率の高い職種は難しい 企業は30代女性に「即戦力」を求めている場合が多いため、20代の頃に比べると未経験職種への転職は難しくなります。 未経験で人気の職種の転職は難しくなる場合があると覚えておきましょう。 面接で過度に条件のことを言いすぎない 30代は子育てや出産の時期と重なっている人も多いので、休日や労働時間、年収など気になる部分が出てくると思います。 ただ、面接の場であまりにも条件面のことを話しすぎると、「権利ばかり主張する人」というようなイメージを持たれてしまうかもしれません。 気になる部分はあとでエージェントを通してや、人事部と書面で確認をする際など、適した場面で主張するようにするのがおすすめです。 キャリアアップができる人の特徴 では、キャリアアップができる人にはどのような共通点があるのでしょうか?それは、以下のような特徴が考えられます。 ・物事をポジティブにとらえられる・自己啓発など自己投資をしている・没頭できるような何かがある・対人関係が良好・自分の経験やスキルを客観的に把握できる キャリアアップができない人の特徴 一方、キャリアアップができない人の特徴は、下のようなことが考えられます。 ・「私にはできない」など自己肯定感が低い・受け身の仕事になっている・自分の求められている役割がわからない・自分には何ができるかあまり把握していない キャリアアップできる女性になるためには 30代女性が、キャリアアップができるようになるコツをここから一気にご紹介していきます! 自分の強みである、経験・スキルを把握する 過去、現状、未来の時間軸で整理すると良いでしょう。 過去、自分はどんな経験をして、どんなスキルを手に入れたのか。現在、自分にはどんな役割があって、どんなことが出来るのか。将来、どんな成長が期待されているか、どんな自分になっていたいか。 などなど、キャリアアップできる女性になるためには、まずは自分のことを知る「自己理解」を深めましょう。 自分の今までの経験・専門性を明確にして転職先を絞る 即戦力が求められている30代は、今までの経験や知識、専門性を軸に転職先を絞っていくと、成功しやすくなります。 考えるときには下の3つに分けて整理すると良いでしょう。 ①専門領域・スキル…今までの職種で存分に培ってきたもの②職種が変わっても行かせるスキル…ポータブルスキルとも言われるもの③実績、結果…これまでの仕事ぶりを数字で表せるもの 5年後のキャリアプランを描いておく 結婚や出産、子育てなども集中する30代のキャリアには、予想外のことも起こると思います。 ただ、30代後半~40代前半くらいでどうなっていたいか、キャリアプランの方向性を考えたうえで、働き方や業界、職種を選ぶと良いでしょう。 どんな経験にもオープンになる 「私にはできない…!」と思うのではなく、少し自信がなかったとしても、やりたい仕事・興味のある仕事であれば、「とりあえず、やってみる」の精神で取り組んでみることをおすすめします。 「もう30代」ではなく、「まだ30代」です。 人生100年時代と言われていますので、何にでもなれますし、どんなこともできます。「失敗したくない…」という思いを捨てて、どんとチャレンジしちゃいましょう。 社内でやりたい仕事があれば手を挙げる キャリアアップは、転職だけがすべてではありません。 社内におもしろそうな仕事、やってみたい業務があれば、思い切って手を挙げて経験値を上げましょう。その経験は、きっとあなたの財産になるはずです。 現状維持は後退であることを知る 仕事や人間関係、同じ状態がずっと続くとマンネリ化…。人生がしんどくて退屈…、という状態になります。 少し厳しい現実かもしれませんが、現状維持は後退しているのと同じです。ぜひ、前向きに変化を続けましょう。 やりがいの感じられる仕事・楽しい仕事をする 今の仕事は楽しいですか? 人生の多くの時間を費やす仕事です。ストレスが多すぎたり、残業が多すぎたりして、身体を壊すようなことをしていては、人生の貴重な時間がもったいないです。 ある程度ワークライフバランスを保って、日々メリハリをつけてやりがいを感じられる仕事に就くことが出来れば、長続きするのではないでしょうか。 ロールモデルやメンターを作る キャリアのことを1人で考えていると、どうしても煮詰まってきたり、視野が狭くなったりする傾向があります。視野を広く自身のキャリアを考えるために、尊敬できる人、お手本となるようなロールモデル、少し年上のメンターのような存在の人を作って、相談してみるのも良いと思います。 メンターとは、上司や先輩などとは別に、少し離れた先輩社員などがアドバイスを行うことを指します。ぜひ相談できるような相手を何人か作りましょう。 業界研究・企業研究をする まずは、その業界や会社で、同じような30代女性が活躍している環境かどうか?を見ましょう。すでに同年代の女性が活躍している環境であれば、同じように活躍することが出来る可能性が高いと言えます。 また、その業界・会社に将来性があるか?も大切なポイントです。 長く働き続けることを考えて、今後もつぶれそうにない会社か、斜陽業界ではないか? などは押さえておくようにしましょう。 自分が絶対譲れないことを整理する 自分が転職でこだわりたい条件は何か、明確にしておきましょう。給料、休日、福利厚生、職種、勤務地、社風など、条件にはたくさんの種類があります。一つ一つ、自己分析をするうえで、目安を決めておくとよいでしょう。 転職サイトに登録して自分の市場価値を知る 今すぐ転職する気がなくても、ご自身の市場価値を把握するために転職サイトに登録しておくのもおすすめです。今のご自身の現状を客観的に把握するための、良い材料となります。 副業、ボランティアでチャレンジする 「やりたいことをしたい…」とキャリアアップを図っている方で、今すぐフルで飛び込む勇気がない方は、副業やボランティアで小さく始めてみるのがおすすめです。副業はローリスクで仕事の感覚をつかめる最適な手段だと思います。 経験やスキルの活用方法を調べる せっかく自己分析を進めて、ご自身の経験・スキルがわかっても、それを活用できる場を見つけないと意味がありません。 ストレートに活用できる場所以外でも、関連して活かせるスキルもあります。例えば、営業職でのヒアリングスキル、ネゴシエーションスキルなどは、企画、広報などへ活かすことが出来る可能性があります。 自分の経験・スキルを棚卸した後は、それをどのように生かす方法があるのか?という部分を探っていきましょう。 社外のセミナーなどへ参加する 社外の人の意見を聞くことで、社内の「あたりまえ」から離れて、視野を広くすることが出来ます。境界を越えると書いて「越境体験」ともいいます。そのことで、様々な角度から物事をとらえられるようになります。 キャリアコンサルタントに相談する プロのキャリアコンサルタントに相談するのもおすすめです。ご自身の過去の経験・スキルの棚卸しや、理想の姿・ビジョン、目標を考える手助けをしてくれるでしょう。

突然、夫が転勤!?女性のキャリアの考え方

「突然、夫が転勤になった!」「やっと仕事に慣れてきたころなのに、今?!」「夫についていくか迷う…」「出産・育児、夫の転勤など、女性はキャリアプランを立てづらい…」 夫の転勤が決まったとき、こんなことを思うかもしれません。これまでの環境がガラッと変わってしまうので、当然不安や悩みもありますよね。 今回は、夫が転勤になったときの女性のキャリアの考え方について、徹底解説していきます! 転勤する人の割合と理由 そもそも、転勤になる人の割合はどの程度なのでしょうか?厚生労働省の調査によると、以下のようなデータがあります。 正社員(総合職)の転勤(転居を伴う配置転換)がどのくらいあるかについては、「正社員(総合職)のほとんどが転勤の可能性がある」が33.7%、「正社員(総合職)でも転勤をする者の範囲は限られている」が27.5%、「転勤はほとんどない(転勤が必要な事業所がない)」が27.1%となっている。「正社員(総合職)のほとんどが転勤の可能性がある」の割合は、正社員規模が大きくなるほど、拠点数が多くなるほど、高くなる(図表2-1)。 「企業における転勤の実態に関する調査」調査結果の概要https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000149700.pdf つまり、転居を伴う異動が必要になるのは、全体の約33%程度と言えます。統計から転勤族の妻は200〜300万人はいるかと思います。 また、異動の多くの理由が社員の人材育成・適材適所などということです。 転勤の目的は、「社員の人材育成」が66.4%ともっとも多く、次いで、「社員の処遇・適材適所」(57.1%)、「組織運営上の人事ローテーションの結果(53.4%)、「組織の活性化・社員への刺激」(50.6%)、「事業拡大・新規拠点立ち上げに伴う欠員補充」(42.9%)、「幹部の選抜・育成」(41.2%)、「組織としての一体化・連携の強化」(32.5%)など(図表2-2)。 「企業における転勤の実態に関する調査」調査結果の概要https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000149700.pdf <参考>「企業における転勤の実態に関する調査」調査結果の概要 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000149700.pdf ただ、実際のところ、総合職でも転勤にならない人はずっと異動しない一方、数年ごとに転勤になる人もいるという、運のような要素もあります。マイホームを買った途端に異動になったという人も…。人の数だけ、転勤エピソードはあるかと思います。 夫が転勤になった!妻の選択肢は? 突然夫が転勤になったとき、妻の選択肢は大きく分けて2つです。 ①夫についていく②夫についていかない 子どもがいる、いないでも大きく環境が変わってきますが、今回は悩みがより多くなりそうな、「子どもがいる」パターンで考えていきます。 夫についていく場合のメリット・デメリット 子どもがいて、夫についていく場合は、どんなメリット・デメリットがあるのでしょうか? 「新しい街、新しい学校で周りに合わせていけるのか…?」「方言が出ることで、いじめや不登校の原因にもなるケースもあると聞いた…」 色々不安の声はありそうです。早速見ていきましょう。 夫についていく場合のメリット 夫についていくと決めて、子どもも連れて引越しした場合は、どんな良いことがあるのでしょうか。 新しい世界や価値観を知れて、世界が広がる まず、良いこととして、「新しい世界を知ることが出来て、視野が広がる」ことが挙げられます。夫の転勤がなかったら、経験していなかった土地、経験していなかった文化など、ご自身の経験値がどんどん上がり、自分の世界の幅を広げることが出来ます。 今までのしがらみをリセットして、再スタートができる 「3週間後に異動です」など、サラリーマンの家庭なら珍しくありません。そんな時に、夫も大変なプレッシャーがあるかと思いますが、妻のほうも不安です。ただ、「今までのしがらみをリセットして再スタートを切れる」という良さはあると思います。 もし「今までの人間関係や仕事に少しうんざりしている…」など、お悩みがあれば、この機会にバッサリ断ち切ってみるのもメリットと言えるでしょう。 新しい自分になったような気がして、なにか新しいチャレンジをしようという気になった、などという声もあります。 コミュニケーション能力が上がる 何度も転勤をしていると、新しい土地、新しい人に順応するために、「コミュニケーション能力」が向上する傾向があります。 今後AIが進み、一部の仕事が奪われるようになっても、人間のコミュニケーション能力は奪われることはなく、その価値はどんどん上がってきています。 そんな貴重な能力を、転勤をきっかけに磨いていくことが出来るでしょう。 色んな土地に友達ができる 転勤をせず、一つの土地にずっといたら出会わなかったような人々に出会うことが出来ます。 もしまた転勤をすることがあっても、どんどんと人脈を増やしていくことができ、旅行など行く時があれば、各地の友人に会うなどの楽しみも増えるかもしれません。 夫についていく場合のデメリット では、夫についていって、子どもと一緒に新しい土地に引っ越す場合の、デメリットはどのようなことがあるのでしょうか。 新しい環境に打ち解けられない可能性がある まだ子どもが小さいうちは、なんとなく乗り越えられてきたことも、子どもが幼稚園以上になると、「友達と離れるのがさみしい…」など、短いスパン転勤で子どもの心や親の心の安定が失われてしまうケースです。 子どもたちもママも順応しきれない…夫も不安…。そんなケースが多いのではないでしょうか。 実家など、頼れる場所が遠くなる 夫の転勤についていったことをきっかけに、実家やなじみの地域から、遠く離れてしまって、孤独を感じてしまう場合があります。 孤立感を感じて、子育てや地域生活がしんどい…と感じるようになり、胃腸炎や、じんましんなど、ストレスが身体に出てしまう女性もたくさんいます。 定住できないので、家を買えない 夫が転勤が多いと、1つの土地に定住ができないので、家を買えないといったデメリットがあります。「持ち家か、賃貸か」の2択で、持ち家を希望している人にとっては、この部分は、つらい点となります。 新しい土地で、希望の仕事が見つからない 夫の転勤がきっかけで新しい土地に引っ越したものの、そこでの仕事が見つからない…というケースです。経済的な理由や、社会的な理由などで働き始めようとしたとき、その土地で希望の仕事が見つからないと、不安ですよね。 最近はフルリモートで働くことが出来る職業もたくさんあるので、そのあたりもぜひ考慮に入れていきましょう。 夫についていかない場合のメリット・デメリット 夫についていかない場合は、どうなのでしょうか?単身赴任を決めた時の、一般的なメリット・デメリットを見ていきましょう! 夫についていかない場合のメリット 夫が単身で転勤先に住んで、妻と子どもはもともとの場所にいるときのメリットのご紹介です。 女性はキャリアを中断せず、仕事を続けられる 転勤についていく場合は、自分の仕事を辞めてついていく女性が多くなると思います。しかし、夫についていかずに「単身赴任」をしてもらうとなると、女性は、元の場所で元の仕事を続けられる可能性が高いです。 子どもが幼稚園や学校を転校せず、続けられる 子どもが学校などに通っていると、そこでのコミュニティやママ友、子ども同士の友情など、様々な面で「ここを離れたくない」と思う要素があると思います。単身赴任を選択すると、そんな心配はなく、今まで通りのコミュニティで過ごすことが出来ます。 住み慣れた土地だと、子どももママも安心できる面が多いと思います。 夫についていかない場合のデメリット 夫が単身赴任をしているときに考えられる、デメリットをご紹介します。 夫がそばにいない寂しさ 結婚してずっと一緒に過ごしていたのに、急に夫と毎日会えなくなるので、寂しさはあると思います。精神的に支えあっていた家族の1人が傍にいないことで、お互い喪失感を感じるでしょう。 子育てがワンオペになってしまう 夫が単身赴任をすることで、妻に子育ての責任がすべて移ってしまう、このデメリットはとても大きいと言えます。 近くに、子育てを協力できる家族や親せきなどがいれば良いですが、そうでない場合が多く、妻のほうも、仕事をしている場合はなおさら、体力的にしんどく、精神的にも「孤独感」を感じる場面が多くなります。 夫の転勤!女性のキャリアの考え方 では これらの悩みは、どのように考えると解決に近づくのでしょうか?夫についていく場合、ついていかない場合、それぞれご紹介します! 夫についていく場合の考え方 人間は変化を嫌うもの。不安で怖くて当たり前 そもそも、人間は遺伝子的に変化を嫌うように出来ています。それは安定な土地で子孫を残すような本能です。 そのため、新しい土地に行くのは怖くて当たり前です。 まずはその前提をもって、考えていきましょう。 子どもの順応性は、予想以上に高い お子さんの性格にもよりますが、大人より子供のほうが、新しい場所になじむ適応能力は高かったりします。 ママが一番不安がっていて、子どもは意外と大丈夫。 そんなご家庭が多いように思います。 ただ、お母さんが強く心配していると、そのお母さんの気持ちが子どもに伝染してしまう可能性があります。あまり、「子どもに申し訳ない…」「かわいそう…」「大丈夫かな…」など、心配しすぎないように、ネガティブになりすぎないようにしましょう。 「ない」でなく、「ある」に注目する 上記で、メリットとデメリットを紹介しましたが、デメリットばかりに注意を向けてしまっていませんか?転勤という事実が変わらないのであれば、とらえ方次第で何とでもなります! 多くの土地で色んな人に合ったほうが、多くの価値観を知ることが出来ますし、人間的な幅も広がるかもしれません。 もっとポジティブな要素に目を向けて、前向きにとらえていく練習をすると良いかもしれません。 幼いころの友達は、一時の場合が多い 「転校による子どもの友達関係が心配…」などの声がありますが、学生時代、特に幼稚園や小学生などの友人は、そのあとの人生で会う友人と比べて、「一時の友達」になる場合が多いです。 「新しい環境で友達をつくる能力は、今後の人生にきっと役に立つはず」とポジティブに考えてみましょう。 転勤にも左右されない仕事を選ぶ 女性のキャリアの選択肢の一つとして、フルリモート、在宅でできる仕事など、場所にとらわれない働き方もあります。 もし「夫が転勤族で、なかなか仕事が定まらない…」などの悩みを持っているなら、そのような職種を調べてみるのがおすすめです。 夫についていかない場合の考え方 ワンオペがしんどい時は、周りに頼る 家族や親せき、友人、その他地域の子育てコミュニティなどを探して、周りに頼っていくことが大切です。 完璧なお母さんなんて一人もいません。 ・一人で抱え込まないで、周りに頼る・完璧を目指すのでなく、テキトーで大丈夫・自分を責めずに、自分に優しく 上記のことを心がけて、軽い心で過ごしましょう。 現状のメリットを意識してとらえる ある程度時間が経つと、どんな選択をしたとしても、不満は出てくるものです。 その時は、自分自身が選んだ選択の「メリット」の部分に注目して、「この選択をして、よかったな」と思うようにしてください。そうすると、幸福度も上がると言われています。 さいごに 計画的偶発性理論(プランド・ハップンスタンスセオリー) 最後に、1つのキャリア理論をご紹介します。「計画的偶発性理論(プランド・ハップンスタンスセオリー)」をご存じでしょうか? 「キャリアの8割は、予期しない偶然によって形成される」という、20世紀末にスタンフォード大学のクランボルツ教授が提唱した考え方です。 不確実なVUCAの時代において、だれも予測できないこの考え方は、広く納得感高く受け入れられています。 また個人のキャリアは、下記の5つの行動を心がけることで、偶然を味方につけることができると言われています。 「好奇心・持続性・柔軟性・楽観性・冒険心」 どんな道を選んだとしても、それを正解にしていくのは自分自身です!楽観的に、好奇心をもって、冒険していきましょう。 プロのキャリアコンサルタントに相談するのもおすすめ また、迷ったときは、プロのキャリアコンサルタントに相談するのもおすすめです。 あなたのもやもやも、きっと解決することが出来ます!

子育てママのキャリア実現のために

「日々時間に追われている…」「心の余裕が持てない…」など、子育てと仕事や家事の両立は、一筋縄ではいかない場合がほとんど…。やることが次々出てきて、本当に大変…! そんな大変な時期を少しでも自分らしく乗り越えられますように…! 今回は、子育てママに役立つキャリアに関する考え方をお伝えしていきたいと思います! 子育てママのキャリアの状況 日本では、子育てをしながら働いている女性は、年々多くなってきています。 厚生労働省の2021(令和3)年 国民生活基礎調査によると、子育てをしている女性のうち、75.9%の方が何かの仕事をしているということがわかります。また、そのうちの29.6%が「正規の職員・従業員」で、37.3%が「非正規の職員・従業員」、そして、8.9%は自営業・内職などの「その他」となっています。 また、「仕事をしていない」という方は、24.1%で人数は年々減り続けています。 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa21/dl/12.pdf 参考)厚生労働省2021(令和3)年 国民生活基礎調査の概況 子育てママのキャリアの種類 そんな、子どもを育てているお母さんは、どのようなキャリアを目指し、どのように歩んでいるのでしょうか? 子育てママの主なキャリアの種類を見ていきましょう。 会社員として働く 「会社員として、フルタイムや時短などで働く」という選択肢をとる方は、比較的多くいらっしゃると思います。会社によりますが、会社は育児時短制度や子育て支援制度が整っていると、それを活用したり、保育園・学童保育などを使用したりして、働きながら子育てするケースです。 専門性を磨き、スペシャリストになる 資格などを取り専門性を身に着けて、スペシャリストになる道もあります。幅広く経験するゼネラリスト的に働くのではなく、専門的な分野を特化して知識やスキルをつけて活躍する形です。例えば、コンサルタントや弁護士、保育士、管理栄養士、薬剤師などが挙げられます。 スキルを手に入れて独立する 最近は、フリーランスや起業をする方も増えてきています。プログラミングやWebデザイン、Webディレクターなど、特定のスキルを身に着けて活躍されている場合もあります。フリーランスの働き方は、いつでもどこでも仕事ができるため、自由度が高い分、自己管理能力が必須になってきます。 専業主婦として子育てに集中する 最近の日本では減少傾向にありますが、本人やパートナーの状況・家族の財政状況などを踏まえて、専業主婦になり、子育てに集中するという選択肢もあります。一定期間、子育てが終わると、社会に復帰するママもいらっしゃいます。 子育てママのキャリアに関する悩み 子育てママならに多い、キャリアや生活に関する悩みは、どういうものがあるのでしょうか?一緒に見ていきましょう。 子どもの養育費など、経済的に不安がある 一般的に日本では、子ども1人を育てるのに総額2,000万~3,000万円かかると言われています。そのため、子どもにかかる費用に関して、経済的に不安がある…という悩みが多くあります。「パートナーの収入だけでは、日々の生活を送るのが厳しいので、働いている」という方も多いのではないでしょうか。 仕事と子育ての両立ができず、落ち込む 「最近、保育園からの呼び出しが多くて、全然仕事に集中できない…」「ここ1ヶ月、仕事が忙しすぎて、子どもとの時間を十分に取れずに、愛情が伝わっているか不安…」 1日は24時間と限られているので、子育てをしながら働いていると、時間が足りずに、仕事か子育てのどちらかが疎かになってしまっていると感じて、落ち込む…という悩みは、子育て中ならば誰もが直面する現実と言えるでしょう。 子どもに対してイライラしてしまう 「子どもに対してイライラ、怒りっぽくなってしまう…」「どうしてあんなことで起こってしまったんだろう…」 そう感じるママも多いと思います。 言うことを聞いてくれない…、忘れ物が多い…、勉強しない…、うまくコミュニケーションが取れない…などなど、子どもへ期待するからこそ、そう思ってしまうこともあります。 また、子どもだけでなくパートナーや他の家族に怒りっぽくなってしまうこともあるかもしれません。それが原因で、幸福感を感じることが少なくなったりすることもあるでしょう。 悩みを相談できる人がいない この悩みは、最近よく「ロールモデルの不足」と言われたりもします。 何か困ったときに気軽に相談できるような職場の人や友人、家族などはいますか?「わたしもこうなりたい」「私もそういう工夫をしたら実現できるかも」というようなロールモデルは近くにいますか? 周りを見渡しても、仕事と子育てを両立しているのは、深夜まで働くようなバリキャリの先輩だったり、スーパーウーマンと呼ばれるような上司だったり…。そのようにロールモデルがいない状況だと「私には無理かも…」と心の中で線を引いてしまうこともあるかもしれません。 キャリアアップしたいのに、環境が要因でできない 厚生労働省HPにある、以下の資料によると、女性は管理職・一般職を問わず、6歳以下の子どもがいる場合は、いない場合と比較して労働時間が短くなっています。一方、男性は子どもがいても労働時間に変化がないという傾向があることがわかります。 ワンオペ育児が原因で、キャリアアップしたい!けれど子どもがいるからできない…というような現実も多く見受けられます。 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000051535_1.pdf参考)厚生労働省:女性の活躍推進が求められる日本社会の背景 良いこともたくさん!子育てで成長できること これまで様々なお悩みを紹介してきましたが、もちろんたくさんの良いこともあると思います。ここからは、子育てママならではのメリットを見ていきましょう! なにより子育ての幸せを感じられる 子育ては何より幸せ!と感じられるママは多いでしょう。可愛らしい寝顔、抱っこや歩き始め、一生懸命ハイハイしている姿、学校であったことを嬉しそうに話す姿、、すべてが愛おしく、幸せに感じる時間。 子どもが成長すると、もう二度と戻ることはできない時間なので、子育ての一瞬の思い出は一生の宝物になります。今しかないこの瞬間をぜひ楽しんでください。 マルチタスク能力がつく また、子育てはマルチタスクの連続です。子どものことだけでなく、家のことなど、どんどんと同時進行にやるべきことがたまっていきます。またPTAなども担当するママも多く、学校でのイベントや行事に向けてなどもタスクが山のように…。 日々のそんな多くのタスクをこなしていると、気づいた時には、マルチタスク能力がついていた!というママも多いです。 タイムマネジメント力・集中力が伸びる マルチタスク能力と同時に、タイムマネジメント力や集中力もつくでしょう。仕事しているママは特に、「この時間でこの仕事(この家事)を終わらせる!」と決めて時間で区切って、何かをすることが多くなるようです。 限られた短い時間のなかで、より生産性の高いアウトプットを出すような集中力が身につくと言われています。 コミュニケーション能力が身につく 子育てママは普段から、子どもに分かりやすく説明する場面や、地域や学校の人たちとの交流など、仕事をしているときよりも関わる人の幅が広がります。こういったコミュニケーションスキルは、必ず将来のキャリア形成に活きてくるスキルでしょう。 キャリアアップのための工夫や努力 つい日々目の前のたくさんのことに気を取られがちな子育てママですが、キャリアアップのために工夫できることもたくさんあります。ここではその一部をご紹介します。 子育てママの権利やもらえるお金を把握しておく 子育てママには、無理な長時間残業をしない権利や、出産手当金、出産育児一時金など、申請すればもらえるお金があります。 ご自身の状況に合わせて調べて、活用するようにしましょう。その際は、決して周りに遠慮しすぎず、自分の将来を考えて行動するようにしましょう。 理想的な働き方をあらかじめしっかり考えておく 子育てママは目の前にどんどんとタスクがやってくるので、自分の理想の働き方や理想の姿など、考える余裕がなくなりがちです。 ですが、目標や理想をもって日々過ごすことで、無意識的にそこに向かった行動ができる、とも言われています。 子育て中だと自分の時間をつくることはなかなか難しいものですが、思い切って一度、1人きりでカフェに行くなどの時間をとって、理想の姿や働き方について棚卸しをする時間をとってみるのもよいでしょう。 価値観、能力、体力、気力などは、人それぞれです。自分の価値観などの判断軸が明確だと、日々の迷った時の選択もしやすく、進みやすくなります。 自分にとって何が本当に大事なのか?じっくり考えて、今の過ごし方を選んでください。 時間の使い方を考える時間をとる 具体的に1日24時間をどう使っているか?を見直しすることもおすすめです。 現在の1日の過ごし方、スケジュールを書き出してみて、家族と話し合ってみるのもいいかもしれません。実際、1日のスケジュールを書き出してみると、「ここの時間を削れるなあ」「この時間を入れ替えるとスムーズかも」というような気付きが出てくるかもしれません。 30分~1時間、集中して子どもと接する時間を作る 日々忙しい中でも、短くとも1日に30分~1時間は、子どもと一緒に過ごす時間をとるように心がけると、子どもへ愛情が伝わりやすいと言われています。 意識的に”子どもと過ごす時間”を取ると決めて、その時間は仕事のことは一切考えない、などメリハリをつけると良い効果があるかもしれません。 家事の時間に子どもを巻き込む 子育てに仕事に家事に…と、すべてのことを完璧に両立するのは、ほとんど不可能に近いです。 そこで、家事の時間に子どもをまきこんで、遊びのように一緒に家事をすると、一石二鳥になると思います。例えば、「洗濯物をたたむこと」をゲーム化したりすると、子どもとの時間に家事も片付き、とても効率的です。 子育て後のキャリアをイメージする 「子どもを暮らしの中心に」と考えて、日々子育てに全力を注いでいる子育てママは、家族のためを思って頑張ることができる本当にすごい方です。 そんな方こそ、子どもが成長して、子育てフェーズが終わった後の自分の人生の過ごし方・キャリアを長期的に考えてみることが大切です。 いざ子育てが終わって、「私のやりたかったことってなんだっけ…」「子育てで燃え尽きた…」というような状態になるのは、非常にもったいないことです。ご自身の未来のキャリアを見据えて、今の働き方・過ごし方を選択していきましょう。 最後に 子育てママのキャリアは、実は無限大です。 一方で、「ここで頑張らないと…」「周りに迷惑をかけちゃいけない…」「これはあきらめよう」というような、自分自身の固定観念によって、自分が自分のストッパーになってしまっていることもあります。 本当はもっと周りに頼って良い環境かもしれませんし、失敗してもいい環境かもしれません。自分自身のやりたいことや、なりたい姿をどうか見失わず、色んなことを欲張ってみてください。 頑張っている日々の中で、もし自信がなくなる日があったとしても、ほとんどのママが経験することなので安心してください。自分の中で「両立すべき」という呪いがあるのかもしれません。 人生は長いので、試行錯誤しながら落ち込む時期があってもいいですし、経験がないのに、「私の子育て、自信満々なので、見てください!真似してください!」みたいな人はちょっと怖いですよね笑 等身大の自分を受け入れて、巡ってくるチャンスには意思があればぜひ引き受けて、一人で抱え込まずに、ハッピーにキャリアを築いていきましょう! また、このような時期こそ、キャリアコンサルタントに相談することも、とてもおすすめです。 自分の長期的なキャリアプランや、今の時間の過ごし方、今抱えているもやもやするポイントなど、ぜひキャリアコンサルタントにお話してみましょう。 1対1の面談の中でじっくりと話して、色々な質問に答えていくうちに、自分では考えつかなかった観点や考えに、出会えるかもしれません。

今後が不安…30代後半から考える女性のキャリア

「この仕事いつまで続けられるだろう…」「この先のキャリアパスがわからない」 と感じている女性は多いのではないでしょうか。女性のキャリアは様々なライフイベントにより、いつも真っ直ぐ進んでいけるという訳ではありません。 また30代後半になってくると、ライフイベントを乗り越えて復職しても、あまりモチベーションを保つことができないという方もいるのではないでしょうか。 今回は30代後半から考える女性キャリアについて、ご紹介していきます。 30代後半に差し掛かると増える悩み 30代後半になると、40歳を目前に今後への悩みが出てくるのではないでしょうか。特に働いていると、20代では感じていなかった不安を感じるようになってくるはずです。 ここでは30代後半の女性が感じる悩みについて、ご紹介していきます。 キャリアパスに行き止まりを感じる 30代後半まで会社勤めをしていると、これから先のキャリアパスが気になりますよね。女性の管理職がいない環境であれば、働き方のイメージもしづらくなります。 その場合、仕事や職場環境が気に入っていたとしても、この先も今の環境で年齢を重ねていくことに不安を感じてしまうのではないでしょうか。 管理職やキャリアアップを目指している方なら尚更、環境を変えないと、今の環境では難しいのではないかと思いますよね。 しかし何となく不安だから環境を変えるというのは、あまりおすすめできません。まずは社内の制度や、上司や役職者の方に話を聞いてみるなど、今ある環境で情報収集をしてみてください。 もしかすると、今後は女性管理職を新たに登用していきたいと考えているかもしれませんし、管理職以外でもあなたの経験を生かしていけるような部署が設立されるかもしれません。キャリアパスについてあなたが考えていることを、まずは周囲に相談してみましょう。 プライベートとキャリアの両立 キャリアについて悩むとき、問題になるのは仕事の内容や職場環境だけではありません。家族や家庭の状況などのプライベートも大きく影響します。 30代後半になってくると、結婚や出産などのライフイベントを経験した方も多いのではないでしょうか。産休育休などを経験すると、復職したけれどやはり子どもの体調不良で急に仕事を休まないといけなくなったりと、プライベートと両立する難しさを感じているはずです。 子どもの発熱で急な休みを取らないといけなくなったり、仕事に穴をあけてしまうかもしれないということで、普段の業務に対してもモチベーションが保ちづらくなったりします。 また30代後半になると、ご両親も高齢になってくるため、実家の近くへの移住を考える方も出てきます。将来的に、介護なども視野に入れておかなければならないからです。 今の仕事が完全に在宅ワークなどであればいいかもしれませんが、転居をしても続けられるかどうかわからない場合は、今後の生活についても悩みが絶えませんよね。 仕事とプライベートのどちらかを取らないといけないわけではありません。しかしどちらかの比重が大きいのであれば、もう一つはセーブするという選択もしなければならなくなるのです。 20代半ばから多くの女性がライフイベントにより、キャリアへの悩みを抱えることになります。 体力的な限界を感じてくる 40歳を手前にすると、日々体力の衰えを感じる方も多いのではないでしょうか。今は営業職で毎日外回りをしていても、これから先も同じように働いていけるのかはわかりません。 今は長時間労働を当たり前にこなすことができていても、定年まで今の働き方をできるのかどうかなどは一度考えておく必要があります。 社内でもう少し体力的に楽な部署があるのであれば、そこへの異動を希望することもできますし、今の経験を生かして他の会社で管理職のポジションを目指すなども一つの方法です。 今すぐに働き方を変えないとしても、今後にどのような選択肢があるのかを確認しておくことで、後々キャリアの選択肢が広がるかもしれません。 未経験求人へのハードルが高くなる 30代前半まではまだ未経験でも応募できる求人があったかもしれませんが、30代後半になってくると、未経験で応募できる求人が大幅に減ってしまいます。 「未経験歓迎!」という求人は、その企業が業務未経験の人に対しても専門的な教育をおこなって、長期的に働いてもらうという前提があるからです。 30代後半が高齢というわけでは、決してありません。しかし採用する企業からすると、同じ未経験の20代後半と30代後半の転職希望者を見比べた時に、前者の方が10年長く働いてくれる可能性があると感じます。 これは女性だからということではなく、男女共通で年齢が上がれば上がるほど未経験の職種にはチャレンジしにくくなるという事実があるのです。さらに女性であれば、面接で子どもがいるかなどの家庭環境を確かめられたりと男性よりも制限が多い場合もあります。 書類選考や面接で年齢を理由に不採用とするのは、法律違反ではあります。しかし実際には、書類選考で年齢が採用判断に大きく影響するのも現状だということを知っておきましょう。 そのような現状を知ってしまうと、未経験の仕事にキャリアチェンジに挑戦しにくくなるというのは悩みの種になるかもしれません。ですが、もちろん、あなたの人柄を伝え、面接対策をしっかりとすることで、未経験の職種にチャレンジすることは可能なので、希望する場合には対策をしっかり行いましょう。 女性が悩むキャリアの選択肢 30代後半だと、これからのキャリアの選択肢が気になりますよね。今の年齢や女性であることで、選択肢が狭まってしまうのではないかという不安もあるはずです。 ここでは、女性が悩みやすいキャリアの選択肢にはどのようなものがあるのかご紹介していきます。 転職でのキャリアアップを目指す 今の職場でのキャリアアップには限界を感じる方は、経験を生かして同業界での転職が頭をよぎるのではないでしょうか。 30代後半までしっかりとキャリアを歩んできたのであれば、経験者として他の会社で責任ある立場での採用をしてもらえる可能性があります。 自分自身でチャレンジしたいことがもう今の職場でないのであれば、環境を変えて経験を活かして新たなことにチャレンジしたり、年収を上げていくというのは選択肢の一つです。 おすすめできる選択ではありますが、同業界や同じ商材を扱うからといって全ての業務内容が同じというわけではありません。 最初は、業務ツールなどの基本的なものから覚え直していく必要がありますし、新会社での仕事の進め方やスピード感が合わないということもあり得ます。 もし転職でキャリアアップを目指すのであれば、日々の業務内容や今後の会社のビジョン、仕事の進め方などをしっかりと確認するようにしてください。 キャリアの選択肢は様々ありますが、一度手放した環境にまた戻ってくるというのは簡単ではありません。自分は経験があるからといって、簡単に決断をしないように気をつけてください。 転職で失敗しないコツは、事前準備を怠らないということです。 労働時間を抑えて雇用形態を変える 今の働き方をどうにかしたいという人は、雇用形態を変えて働くという選択肢があります。家庭環境に合わせて、パートや派遣など時間を融通しやすい働き方に変えるというキャリアもあります。 働き方を変えたいけど、正社員にこだわりたいという方は、それはなぜなのかを一度よく考えてみてください。 確かに毎月安定した収入が手に入りますし、ボーナスがあるところが多いでしょう。有給休暇も使うことができて、安定しているような気がします。 しかし、会社の経営が傾くとそうでもありません。「安定しているから正社員以外考えられない」というのであれば、少し視野を広げてみてもいいかもしれません。 パートナーのいる方であれば、働き方を変えて扶養に入るという選択肢もあります。 家計が回らなくなってしまうのであれば、もう一踏ん張り必要かもしれませんが、もし自分自身が今の働き方に限界を感じているならば、この先も無理して働いていくべきなのか、もう少し自分の時間を確保する方が良いのか考えてみてはいかがでしょうか。 社内での異動を希望する 今の会社が好きでずっと続けたいけど、忙しすぎて続けられるかは不安という方は、まず社内での異動を検討してみましょう。 立ち仕事がキツくなってきたのであれば、企画や事務などの他の部署を希望するなど、今の環境のままできることがあるかもしれません。 労働環境を変えたいと思ったときに、選択肢は転職だけではありません。周りを見渡した時に、様々な環境があるはずです。今の会社でがんばってきたあなたのスキルや経験を評価し、希望を聞いてくれることも十分に考えられます。 異動の相談をすることに抵抗がある人も多いと思いますが、会社の制度などをしっかりと調べて人事部に相談してみてください。 一度勇気を出せば新たな情報が手に入ったり、希望の部署へ異動が叶ったりする可能性が出てきます。逆に行動を恐れていては、あなたはずっと我慢するしか無くなってしまうのです。 一度しかないあなたの人生で、後悔を残さないような選択を考えてみてください。 独立してやりたいことをする もう会社でやりたいことがないという方は、独立してフリーランスとなったり、法人設立をするという選択肢もあります。 「独立」というと、とても大変なように聞こえますが、最近では会社員からフリーランスに転向する方が多くいます。 とてもリスクがあるように感じますが、まずは副業などから挑戦を始めることで収入の軸を作っておけば安心です。 今ではインターネットやSNSで、起業の仕方やフリーランスでの働き方を発信している人が多くいるので、情報収集も簡単に行えるでしょう。 少しでも興味のある人は、会社勤めをしながら情報収集をしてみるのがおすすめです。副業禁止の会社であっても、情報収集をすることまで制限されている訳ではないので気軽に取り組んでみてください。 新しいことに触れてみることで、独立以外でも新しい選択肢が出てくるかもしれません。現状を変えたい、不安だ、という気持ちがあるのであればまず行動を起こしてみることをおすすめします。 理想のキャリアプランを練ってみよう! キャリアへの不安や悩みを感じたら、自分の理想のキャリアプランを練ってみてください。あなたの理想を可視化することで、新たな発見があったりこれから何に取り組めば良いのかを具体的に考えられたりします。 まずは自分の理想を言語化してみる 理想のキャリアを考える際に、まずは自分自身の「理想」を言語化してみてください。 家族との時間を大切にしたい?仕事でキャリアを重ねていきたい? プライベートを重視するのか、仕事で社会的に評価されたいのか、何となくのイメージはできるのではないでしょうか。 あなたにとって仕事とは、キャリアとは「何のため」のものなのかも合わせて考えてみるといいかもしれません。 ただお金を稼ぎたいのであれば、世の中にはたくさんの仕事があるので何とかなりそうですよね。ですが、ある業界で成果を出して認められたいなど具体的な目標があるのであれば話は変わってきます。 あなたがこれからの人生をどのように歩んでいきたいのか、仕事とプライベートの両方を掛け合わせて考えていくことで、理想のキャリアプランを練っていくことができます。 キャリアプランはあなた自身だけでなく、あなたの周りの家族やパートナーにも大きな影響を及ぼします。キャリアに迷ったら早い段階でキャリアプランをイメージしてみてください。 キャリアはプロに相談すると、より安心! キャリアプランと言われても、ピンと来ない人も多いでしょう。自分ひとりで考えていても合っているのかわからないし、今考えていることが実現可能なのかもわからない…という状況に陥りやすくなります。 1人で考えてもよくわからないという方は、一度プロに相談してみるのがおすすめです。「何を相談していいかもわからない」という方も安心してください。 今まで多くの人の悩みを聞いてきたプロのコンサルタントだからこそ、あなたに状況に沿ったアドバイスをしてくれるでしょう。 今悩んでいることを代わりに言語化をしてくれたり、今の状況を乗り越える方法を一緒に考えてくれたりします。 30代後半になってくると周りの人に相談したり、頼ったりすることに抵抗を感じる方も増えてきます。そういった方でも相手がプロであれば話しやすいのではないでしょうか。 またこの先悩んだ時にまた相談できる相手ができるというのは、あなたのキャリアにとって大きなメリットとなります。 悩んでいる時間がもったいないと感じる人は、ぜひプロのコンサルタントに相談してみてください。

20代でキャリア迷子だと感じたらやっておくべきこと

「入社したばかりだけど、この仕事は自分に合ってない気がする…」「とはいっても、やりたいことがないんだけど…」 と感じることはありませんか。もしかしたら今、あなたはキャリアの方向性がわからなくなってしまっているキャリア迷子の状態かもしれません。 でも、20代でキャリアの方向性がわからなくなるのは、多くの人が経験することでもあります。そこで今回は、キャリア迷子に陥る原因や、そこから抜け出すために20代のうちにやっておくべきことをご紹介していきます。 キャリア迷子だと感じる3つの原因 キャリアについて20代のうちから焦ってしまったり、何となくモヤモヤしてしまうということは多くの人に起こり得ます。 ここではなぜキャリア迷子だと感じてしまうのか、3つの原因に分けてご紹介していきます。 「やりたいこと」がわからない 仕事をしている中で、今取り組んでいることが本当に自分の「やりたいこと」なのかわからないという人は大勢います。しかもこれは、20代に限ったことではありません。 社会人になると感じるかもしれませんが、具体的に「これがやりたい!」という目標がある人は実は少ないのです。 ただその実際の状況と反して、就職活動では面接でやりたいことを伝えないといけないので、やりたいことベースで会社選びをした人が多いはずです。そういった経験から、「やりたいこと」は絶対にないといけないと感じてしまっている人が多いのではないでしょうか。 社会人になり思っていた仕事と違うということはよくありますし、仕事に慣れてくると余計に「これは自分のやりたいことなのか?」と疑問を抱きます。 「やりたいこと」というのは、日々変化するものなので自分自身でも正確な正解というのはわからないものです。そこに対して悩みを抱えることで、キャリアについてモヤモヤした感情になってしまいます。 「自分に合っているか」わからない 誰でも「自分に合っている」、すなわち自分の能力が発揮できて評価される場所を選びたいですよね。しかし始める前から、そんなことは判断できません。 適職診断のようにあなたの性格や行動原理などを分析して、適職を判断してくれるツールもありますが、現実は適職診断通りともいかないように、そんなに上手くはいかないのではないでしょうか。 学生の頃から社会人になったら、社内外で評価され輝かしい成績を残すことを夢見ていたという人も、実際に社会に出てみると周りについていけず挫折するという方も多くいます。 労働環境や業務内容があなたに合っていないという場合もありますが、企業の人事部もあなたの適性を判断して配属しているはずです。なので20代であれば、自分に合っているか合っていないかを自己判断する前に、目の前の業務への取り組み方などを見直した方が良いかもしれません。 「これは自分に合っていない!」と判断してしまうと、そこからはモチベーションを保つのが難しくなってしまうので、悩む気持ちはわかりますがあまり考えすぎないのがおすすめです。 「どうなりたいのか」わからない これから自分が「どうなりたいか」という理想のようなものを持つことができていないと、今後のキャリアに関してとても迷いが出ると思います。 しかし先述の通り、自分の目標や理想を具体的に持って働いているという人の方が少数派なのです。 20代だと「目標を決めておかないと!」と思う気持ちもわかりますが、まずは目の前の業務や仕事上でのノルマや目標に対して真摯に向き合うことも大切です。 褒められたい、評価されたいという気持ちが強いのであれば「求められたもの以上を返す自分でありたい」というようにポジティブな自分を理想に置いてみてください。 明確に「こうなりたい!」と無理に決める必要はないのです。なりたい自分というのもこれから色々な経験をしたり、様々な人の価値観に触れたりすることでどんどん変化していくものだと思ってください。 20代でやっておくべきこと 年齢を重ねると躊躇してしまったり、色々な制限を受ける可能性があるので可能な限り挑戦をしていきたいですよね。 ここでは20代の若手である間に、後悔しないためにもやっておくべきことをご紹介します。 多くの人と関わるようにする 20代であるからこそ、できる限り多種多様なコミュニティの人と関わるようにしてください。多くの価値観に触れて自分自身の価値観の幅を広げていくことができるからです。 同じ会社の同期や地元の友人と関わることが多いかもしれませんが、せっかく社会人となり簡単にコミュニティを広げられる状況になっているのですから、その状況をうまく活用することをおすすめします。 30代・40代になってくると新しい環境に飛び込むのが億劫になって、なかなか勇気が出なくなる可能性がありますよね。20代という若さを武器にして、今後の人間関係の土台づくりをしておくことが大切です。 異業種異業界の人と関わることで、普段の業務に生かせる発見があるかもしれませんし、今後のキャリアを考えた際に相談できる相手ができるかもしれません。 何か迷った時に気軽に相談できる相手がいることは、キャリア以外の今後の人生においても必ず役に立ちます。 思い切った失敗を経験する あえて失敗する方法を選ぶということではありませんが、若いうちに失敗を経験することはとても大切です。こだわりを持ち、思い切った挑戦をして失敗をすることでその経験が後に仕事へ生きてくるのです。 まだ若手のうちの方が挑戦に対してのハードルが低く、周りの目もあまり気にしなくていいですが、年齢を重ねて社内でもある程度の地位を持つようになると失敗を恐れてやりたいこともやりたいと言えない環境になってしまう可能性があります。 若手としてみられる時期は一瞬で終わってしまうので、後悔のないように挑戦し失敗を経験してみてください。 積極的に自己投資をする 20代のうちに積極的に自己投資をする習慣をつけておくことで、今後の自分のスキル習得や新しい分野への挑戦への心理的ハードルが下がります。 また20代のうちに興味のある分野に対して自己投資をしておくことで、今後のキャリアの広がりをイメージできたり、知識としてのちに役立つこともあります。 20代は「興味があるけど転職するのはちょっと…」というような内容でも、今の会社で働きながらオンラインスクールに申し込んでみるなど、自分の時間やお金をかけることができる時期です。またそうして学んだことが、キャリアに生かしやすい時期でもあります。 30代に差し掛かってくると、結婚などのライフイベントの発生で思うように時間やお金を使うことができなくなったり、自分投資への精神的なハードルが上がってしまったりします。 もっと若いうちに色々やっとけばよかったなぁと後悔するのを防ぐためにも、興味を持ったことにはどんどん挑戦する時期にしていってください。 お金についての知識をつけておく これから先やりたいことと自分の収入を天秤にかけないといけなくなったり、ライフイベントの発生でお金に困ってしまったりとお金に振り回される可能性が大いにあります。 そのような時に、もっと早くから貯蓄しておけば…と後悔することがあるかもしれません。今は税金対策や資産形成の方法などの情報が、簡単に手に入るようになっています。 日々日々お金について考える必要はありませんが、20代のうちからお金の使い方や資産形成の方法などをある程度頭に入れておくことで、今後必ず役立つ時が来るはずです。 お金については、早めに備えておくことに越したことはないですよね。これから先何かやりたいことができた際も、費用がかかってしまうこともあるでしょう。自分自身の選択肢を狭めないためにも後悔しない20代を過ごすようにしてください。 20代からキャリアの道筋を立てる方法 20代でキャリア迷子から脱出するためには、しっかりと今後のキャリアの道筋を立てておくことが重要です。 ここではキャリア道筋を立てる方法をご紹介していきます。 自分自身について理解する キャリアを考える際には、まず自分自身を知ることが重要です。あなたは周りから評価されて目立つのが好きなのか?1人でコツコツ自分のサービスを作っていくのが向いているのか?など職業選択にも大きく関わります。 なんとなく今の仕事をしているという人も、なぜその会社に出会い選択をしたのかを振り返ることで何かしら自分の考えがあるはずです。 今までの人生で行ってきたさまざまな選択を「なぜだったんだろう?」と振り返ることで、あなたが大切にしている価値観が見えてくるでしょう。 長時間残業をしてでも仕事でのスキルアップをしたいのか、収入が減ってでも定時で帰り家での時間を大切にしたいのかなど、どこかに引っかかるはずです。 今までの選択を全て人に任せていたという方はいないでしょう。もし両親や友人に勧められたものを全て鵜呑みにしてきたとしても、最終的な決断は自分自身でしてきましたよね。 これから長いキャリアを歩んでいく20代です。自分自身と向き合い大切な価値観を見つけ出すようにしてください。 会社や業界について理解する 自分についての理解も大切ですが、相手(仕事)に対する理解もとても重要です。「こんな仕事がしたい!」と明確にあるのであれば、それが実現できそうなのはどんな職種なのか、そこに行くためにはどのような経験が必要なのかを分析してみてください。 今働いている会社で実現できるものかもしれませんし、少し特殊な経験やスキルが必要になるかもしれません。そういった判断を20代のうちにできることで、今後のキャリアの選択肢が格段に広がっていきます。 なんとなくのイメージで行動をしていると、自分の理想の道からいつの間にか大きくずれてしまっているかもしれません。そのような後悔をしないように、少しでも興味のある職種などについては理解を深めるようにしてください。 20代であればやる気やコミュニケーション能力などの定性的な部分で転職活動できていたものが、30代・40代と年齢を重ねると専門性や経験などを重視されるようになります。 20代であることのアドバンテージを活用して、上手くキャリアを重ねていくことも大切なのです。 転職市場について理解する 今では転職という選択は当たり前のようになりつつあります。だからと言っていつでも、どこにでも転職できるということではないことを理解してください。 20代のうちは若手に特化した転職エージェントや求人がたくさんあるので、転職が簡単そうだというイメージなるかもしれません。 しかし何の仕事でもどんな条件でも仕事ができればいいという人は少ないので、希望の条件を入れると膨大な数の求人は一気に減っていくでしょう。 20代である今のうちから自分が気になる求人などに目を通しておくことで、これから必要な経験などもイメージできるのではないでしょうか。 「稼げそうなイメージだったけど、意外と年収が低いな」など具体的に、その職業の実情なども知っておくことも大切になってきます。 そして今のあなたの経験が5年・10年後に転職市場でどのような評価をされるのかもぜひ知っておいてください。 今経理を担当しているのであれば、「決算書の作成は経験しておかないといけなさそう」など、多く出ている求人の条件を確認することでどのようなスキルや経験を持っている人を企業は求めているのかがわかってきます。 そういった情報を事前に頭に入れていくことで、今後今の仕事の中でも経験しておきたいことなどが出てくるはずです。 信頼できる相談相手を見つける キャリアに関しては、1人で思い悩んでも解決できないことがほとんどです。20代のうちに信頼して相談できる相手を見つけておいてください。 可能であれば転職を経験した先輩や、興味のある業界で実際に働いている人など具体的にアドバイスがもらえそうな人がおすすめです。 経験談から適切なアドバイスをもらえることもありますし、人に悩みを話すことで幾分か気持ちも楽になるはずです。 年齢を重ねてから信頼できる友人ができることももちろんありますが、自分自身の考えや価値観が固まっている可能性があるので、まだあまり社会人経験を積んでおらず人からのアドバイスを素直に聞き入れられる段階で相談相手を見つけておくのが無難です。 キャリアの相談は知り合いにはしたくないという方は、プロのコンサルタントに相談してみるのがおすすめです。もちろん外部サービスなので守秘義務もありますし、あなたが相談したということが外に漏れることもありません。 知り合いでない上にキャリア相談のプロであれば、あなたも安心して相談できるのではないでしょうか。 具体的な悩みがなくても、同じような人の経験談などを聞くことで今後への情報収集にもなりますし、何より今後悩んだ際にプロに相談するという選択があることを知っておくことは大きなメリットになります。 キャリアプランを作成する 20代でこれからのキャリアについて道筋を立てておくには、今後のキャリアプランを作成しておくことがおすすめです。 いきなりこれからのことなんてイメージできないという方は、まずは短期的な目標を立ててみてください。特に思いつかない方は「次の査定で1段階評価を上げる」などわかりやすく、振り返りやすい目標を立てておくことがおすすめです。 中期的な目標だと「35歳で営業部長になる」というようなものから、どんどん逆算して目標を立てていきます。そのためには30歳でリーダー業務はこなせていないといけない、など具体的にイメージが湧いてくるのではないでしょうか。 今の会社での仕事の話だけでなく「30代で転職して地方へ移住する」など、ライフプランを交えた目標を立てておくのも行動がしやすくなります。 様々な目標を立てていく中で大切なのが「自分はこうありたい」とありたい姿が反映されているかを確認することです。定量的な仕事の目標だけで計画していくと、目標に対して行動を実行できているはずなのになぜかモヤモヤしてしまう要因になります。 様々なキャリアの選択があるなかで、あなた自身がイキイキと働いていける選択をできるように意識してみてください。

20代の今後のキャリアの考え方とキャリアプランの作り方をご紹介!

「キャリアについてはまだ考えなくていいや」「周りと差をつけたいけど何からすればいい?」 と考える、働く20代は多いのではないでしょうか。キャリアについて考えるのは早いに越したことはありません。 今後数十年働いていく中で、何となく働いているという時間を少なくすることで同じ20代でも周りと差をつけることができます。 今回は20代の方に、キャリアについて考えるメリットやキャリアやプランについてご紹介していきます。 20代で自分のキャリアに向き合うメリット 20代でまだ仕事を始めたばかりだから、キャリアなんて考えていないという方も多いのではないでしょうか。しかし早い段階でキャリアについて考えることは、実はメリットだらけなのです。 ここでは、20代でキャリアについて考えるメリットをご紹介します。 長期的にキャリア形成しやすい 20代でキャリアについて考え始めると、まず長期的なキャリアを描きやすくなります。単純にこれから働いていく時間が長いということもありますが、時間がかかる目標に対しても、着実に近づいていくことができるからです。 営業一筋だった人が50代になって、「やっぱりゲームが作りたい!」と思い立つのと、20代で営業職のあなたが「ゲームを作ってみたい!」と思うのでは難易度も変わってきます。 もちろん何歳になっても、やりたいことに挑戦することはできます。しかし物事にはそれに対して、ある程度かけなければならない時間や経験もあるのです。 今少しでも興味のあることややりたい事があるのであれば、後にそれを実現するための選択ができるようにしておくのも大切です。 上司や先輩など経験者に相談しやすい 20代だとまだ社内でも若手ということで、気軽に上司や先輩に相談できるというメリットがあります。 社内に転職経験者である中途入社の先輩がいたり、直属ではない上司がいたりと、若手だからこそ話しかけやすい人、あるいは、あなたが若手だからこそアドバイスをしてくれる人たちもいるはずです。 近くに自分より長くキャリアを歩んでいる先輩方がいるので、経験談など聞いておけば、この先自分のキャリアを考えるときに参考になるときがくるでしょう。 今全くキャリアについて悩みがなかったとしても、「20代のうちにやっておけばよかったこと」など情報収集しておくのがおすすめです。 また年次が上がってくるにつれて、キャリアに悩んだ際に周りに話しづらくなってしまうという状況もできてしまうので、今のうちから社内に相談相手を作っておくというメリットもあるでしょう。 先輩からしても、自分に相談してくれる後輩のことは気にかけたくなるものです。今しかできない行動をどんどんしていくことが、今後のキャリアに影響してきます。 今後に繋がる選択をできる 企業で勤めていると、キャリアに関して様々な選択をするタイミングがあります。そのような時に、日頃からキャリアについて考えておくと今後に繋がる選択をできるでしょう。1つの案件に対しても「めんどくさいから断る」と考えるのか、「大変そうだけど成長できそう!」と考えるのか、受け止め方にも違いが出てきます。 20代のうちから前向きに捉える習慣がついていると、自ずと周りからの評価も上がりますし、何より働いているあなた自身がストレスを感じにくくなるはずです。 企業勤めであればなおさら、社内の評価や自分のモチベーションを上げておくことで、仕事もやりやすくなりますし、さまざまなタイミングでチャンスが巡ってくる可能性が高くなります。 20代のうちに、ぜひ社内での基盤を作っておいてください。 キャリアに無頓着な人が仕事で陥る現象 20代でキャリアについて特に考えてこなかった人は、考えてきた人と比べるとモチベーションの維持や成長スピードに差が出てくる可能性があります。 ここでは、あまりキャリアについて考えていない人が陥ってしまう現象についてご紹介します。 モチベーションが維持しづらい キャリアについてあまり考えていない人は、業務に対するモチベーションを感じにくくなってしまうことがあるはずです。 明確に目標があるわけではないので、目の前の業務に対して意味付けするのが段々難しくなり、「何のためにこの仕事をしているんだろう…」「意味あるのかなぁ」と不満を感じてしまうこともあるのではないでしょうか。 そして一度そのループに入ると、なかなかモチベーションを取り戻すのは難しくなってしまうでしょう。 キャリアを長期的に見据えた周りの同期はモチベーションも高く、自分だけが置いて行かれているような感覚になってしまうかもしれません。周りと比べることで、余計に自己嫌悪に陥ってしまう可能性があります。 早期に転職を選択してしまう キャリアに向き合う機会が少ないと、「とにかく今の職場(仕事)が嫌だから」「まだ若いから」と安易に転職を考えてしまいます。 確かに年齢が若いうちの方が、未経験の職種などにも挑戦しやすくはなりますが、「しっかりとした転職理由がない」「新しい会社でも明確にやりたいことがない」という状態では、採用してもらうことは難しいでしょう。 20代前半だと、就職活動の延長のように転職活動を考えてしまうかもしれませんが、一度他の企業に入社したということはあなたは中途社員として評価されます。経験が求められるかどうかは年齢にもよりますが、最低限の社会人マナーなどは身についていて当然とみなされます。 そして何より、新卒入社から早期に離職をした場合、「すぐに仕事を辞めた」という経歴はあなたのキャリアにおいて一生消えることはありません。 企業によっては、過去の転職回数が多いと書類選考の段階で不採用とするところもあります。早まった転職の決断は、あなたが思うよりもずっと、大きな影響を残す可能性があるのです。 20代前半と後半では異なる悩み 20代とひとまとめに呼んでいても、学生から社会人になったばかりの20代前半と、数年社会人を経験している20代後半とでは悩みの種類が変わってきます。 では、20代前半と後半ではどのように悩みが異なってくるのでしょうか。 教えられる側から教える側へ 学生から社会人になった20代前半では、周りは全員先輩で、わからないことは聞けばいいし、仕事でミスをしてもフォローしてもらえていたかもしれません。しかし20代後半に差し掛かると、状況は大きく変わっているはずです。 あなた自身に後輩ができ、指導したりミスを庇ってあげたりしないといけなくなります。あなたの会社での立場は、明確に変わっていくでしょう。 20代前半では質問することが当たり前でも、20代後半で同じように質問すると「そんなことも知らないの?」と呆れられてしまうことがあります。 経験を重ねた社会人であることを意識し、日々学んでいかなければ、周りの環境はあなたが思うよりもずっと早く変化していきます。そんな周りの環境や自分の立場の変化、そして日々の業務に悩まされるということが20代後半では起こってしまいます。 転職活動を始める同期が増える 入社して1~2年は、同期と横並びで「仕事を覚えていくぞ」という時期だったかもしれませんが、数年経ってくるとやる気に満ち溢れていた同期も転職活動を始めたり、急に転職したりすることがあります。 一緒に頑張っていた人が突然いなくなると、不安にもなりますよね。 周りの環境は、人の悩みに対して大きな影響を与えます。職場を変えることなんて頭になかったという方も、「自分も環境を変えた方がいいのかもしれない…」と変に焦ってしまうのではないでしょうか。 もちろんあなた自身が今の環境に不満がないのであれば、悩む必要はないのですが、周囲の同僚が環境を変えていくことが、一度自分のキャリアを見直すきっかけになるかもしれませんね。 今後のキャリアパスを考える段階になる 新人時代からある程度の成績を残していた方であれば、20代後半にもなれば、リーダーなど責任のある業務を任されている方も多いのではないでしょうか。 そうなってくると今度は、30代からの自分のキャリアが気になりますよね。周りを見渡して30代での役職者は多いのか、それとも全くいないのかでもキャリアの見通しが変わってきます。 社内で昇進を目指すのであれば、早くから社内で「管理職になりたい」と積極的にアピールしておくことも大事です。何も言わない人よりも「こうなりたい!」と日々発信している人の方が、いざ誰が適任かと考えた時に頭に思い浮かびやすいからです。何より、「本人がやりたいと言っている」ということが、そのポジションを任せるかどうかの決定打になることもあります。 めんどくさかったり、媚びてるみたいで嫌だと感じる人もいるかもしれませんが、20代後半になってくると、社内での身の振り方も考え始めなければならないのです。 ライフイベントの発生 20代後半になると、結婚や出産などのライフイベントが発生する可能性が高くなります。マイホーム計画を始めて、お金に対して考えることも増えるかもしれません。 自分には関係ないと思っていても、予期せぬタイミングで仕事を休まないといけなくなったり、今の仕事自体続けられなくなるということもあるのです。 女性であればなおさら、妊娠で今後のキャリアを大幅に見直さないといけなくなるということもありますし、産休に入ることでキャリアに空白の時期ができてしまいます。 休むことでマイナスなことばかりではないですが、自分の思っていたタイミングと全く違っていたりすると、ネガティブな考えにもなってしまいます。 独身であれば、周囲の結婚出産ラッシュで焦りを感じることもあるでしょう。両親からのプレッシャーなども感じ始めるのではないでしょうか。 仕事だけの悩みではなくなってくるのが、20代後半の特徴でもあります。 20代からできるキャリアプランの考え方 キャリアを考えるにあたって、自分自身のキャリアプランを明確にしておくことが大事になってきます。 急にキャリアプランを言われても困ってしまうと思いますが、どのような考え方をすれば良いのでしょうか。 まずは自分のなりたい姿を考える キャリアプランを考える際には、自分のやりたいことや理想の働き方などをまずイメージしてみましょう。キャリアプランだからといって、仕事のことだけをイメージするのではなく、どんな働き方をしたいか、将来的にパートナーや子どものいる生活を考えるのか、とライフスタイルを考えるのも大切です。 今後さまざまなライフイベントの発生で、ずっと仕事優先で生きていくとは限りません。キャリアプランはライフプランと密接に関係していることを知っておいてください。 例えば「家族との時間を大切にしたいから、将来的にはマイホームを建てて在宅の仕事をしたい」というプライベート優先の考え方もあれば、「世界中で愛されるようなゲームを作りたい」という仕事上の目標を優先する場合もあるでしょう。 自分が何を大切にしたいのか、現段階で明確にしておくことがとても大切です。今後その内容が変わったとしても、根本的に大事にしているものは大きく変わらないはずです。 例えば「仕事で評価されていっぱい稼ぎたい」と仕事優先に思う方も、実際は「家族を幸せにするためにいっぱい稼ぎたい」とプライベートを大切にした考え方を持っているということもあります。 あなた自身が何を大切に思っているのか、早くから知っておきましょう。 短期的な目標から決めていく いきなり20年、30年後の自分を想像するのは難しいので、まずは短期的な目標から決めてみてください。 今新入社員なのであれば、「3ヶ月後には同期で1番の成績を出す」「1年後にはMVPを獲る」など、自分の中でイメージしやすい目標がおすすめです。 そしてそこから逆算して日々の業務をこなしていくと、「何のためにやっているのか」という目標が明確なので、モチベーションの維持がしやすくなります。 毎日の業務が何のためのものなのか、本質的に理解して納得することで、業務のパフォーマンス自体向上していくことでしょう。 現職でしっかりと評価されていれば、もし転職など環境を変えることになっても自信を持った行動をすることができるはずです。 いつでも軌道修正できる余裕をもつ プランという言葉を使うと、その通りに進まなければならないと感じてしまうかもしれませんが、決してキャリアプランに縛られる必要はありません。 キャリアを歩んでいるうちに、新しく興味を持てるモノやコトに出会うかもしれませんし、素敵な出会いがあって急に起業するなんてこともあるかもしれません。 20代でキャリアプランを練っておくことの最大のメリットは、いつでも柔軟に軌道修正できるということです。 40代、50代になってくるとキャリアプランから逸れた選択をすることに対して、無駄な時間や寄り道だと感じてしまうかもしれませんが、20代であるからこそ、より自分らしく生きていける選択をできるのではないでしょうか。 具体的にキャリアプランを立てるには? キャリアプランを立てたい!と思っても、具体的に何をすればよいか難しいですよね。 最後に、具体的にキャリアプランを立てる方法をご紹介していきます。 やりたい事が明確であれば詳しい人に相談 将来的に絶対にやりたい事がある人は、実際にその業務をしている人や詳しい人に相談してみてはいかがでしょうか。 例えばマーケティング会社を創りたいのであれば、実際に起業している人の話を聞いてみましょう。知り合いにいなくても、今ではSNSなどで繋がりを持つこともできます。起業まではいかなくとも、マーケティングのプロとしてキャリアを高めていきたいのであれば、社内外でロールモデルとなるような人を見つけて、話を聞いたりウェビナーに参加してみるのもおすすめです。 その人の経歴などを知ることで、実際に役立つ経験や持っておいた方がいいスキルを知ることから始めてみてください。 ここで注意しなければいけないのは、その方はキャリアに関しての専門家ではないので、あくまで実体験として参考にするにとどめておくことです。同じ経験をしないと!と思い込んでしまうのは危険です。その人はたまたま成功したかもしれませんが、あなたが同じやり方で成功するとは限らないからです。 未来へ向けて、材料を集める感覚で情報収集をしていきましょう。 20代だからと躊躇わずにプロに相談 「将来的にこれがやりたいけど、どういう選択をすればいいの?」というやりたいことが明確だけどそのプロセスがわからない方、あるいは「まだ20代だしやりたいこともわからない」という方は、ぜひキャリアのプロに相談してみてください。何となく不安という段階でも問題ありません。 プロに相談というと転職を勧められそうと思う方が大半ですが、仕事を斡旋する転職エージェントではなく、専門のキャリアコンサルタントにキャリアについて相談するだけのサービスもあります。 不安なことがまだなかったり、何に対して不安なのか明確でない人こそプロに相談しアドバイスをもらうことで、自分らしい働き方の選択をする事ができます。 本質的に自分が大切にしている価値観に気付くことができたり、ちょっと興味のあることに背中を押してもらえたり、1人では何も変わらない状況を変えていけるはずです。 これから長いキャリアを歩んでいく20代だからこそ、何も考えずに働く時間はもったいないと思ってください。 20代で相談しておくことで、自分にはプロの相談相手がいるという状況を作ることができます。年代が変わってもまた相談できる相手がいることで精神的にも安定するでしょう。 20代だからといって外部のサービスを利用することは決して早くありません。周りがやっていないのであれば、率先して利用することで周りと差をつけることもできるのではないでしょうか。

キャリアを見直すタイミング?働く30代が抱える悩みは環境を変えると解決するの?

30代になると、今後のキャリアについての悩みを抱える人が増加します。 20代から働いてきてある程度仕事ができるようになると、悩みの種類も変わってきますし、周りの転職などもあなたの悩みに影響してくるでしょう。 今回は働く30代に向けてキャリアの悩みの種類や環境を変えると悩みは解決するのかなどご紹介していきます。 20代と30代では悩みの種類が異なる 20代の若手と言われていた頃と、30代で中堅と呼ばれるようになった今とではキャリアに関しての悩みの種類も変わってきたのではないでしょうか。 ここではどのような要因で悩みが変化していくのか、ご紹介していきます。 評価・給料が上がらない 20代では新人だったこともあり、少しずつ評価され給料も上がっていくことを実感できていました。しかし30代になるとそのスピードは緩やかになったり、止まってしまうというのは珍しくありません。 一見当たり前のように思いますが、実際に今まで通りの成績を残していても評価されない状況になると不満が生まれてくるものです。 会社によっては、20代よりも期待されるものが大きくなっているということが顕著に見えてくるかもしれません。 「業務内容は変わっていないのにどうすれば…?」と思う人も多いかもしれませんが、30代では今までの業務に自分で考え付加価値をつけていくことが求められているのです。 評価も給料も変わらないのにそんなことできないよ、という方は一度自分のモチベーションになるものを探した方がいいかもしれません。 後輩の教育が上手くいかない 30代になるとある程度業務を経験して、後輩の教育を任されるという人が増えてきます。 今までは自分の業務だけでよかったものが、後輩の面倒を見るとなると同じスケジュールで働くこともできませんし、シンプルに業務負荷が重くなりますよね。 そういった状況で、自分は後輩のことを考えて時間も割いているのに全く教育が上手くいってない…となるとストレスが溜まってしまいます。 後輩の態度などにもイライラしてしまったりと、悩むことが増えるでしょう。「このタイミングで、自分はこんなことしたいんじゃない」と感じる方も多くいます。 仕事とプライベートの両立が上手くいかない 20代後半から30代にかけて結婚・出産などで、プライベートに環境の変化が訪れたという方は多いのではないでしょうか。 そういった中で、思い描いていた結婚生活が送れていなかったり、育児に追われて仕事に集中できなかったり…という事態に直面することもあります。独身時代には感じなかった、「仕事とプライベートの両立」が悩みの一因になるでしょう。 家族で様々な家事の役割を担当しているにも関わらず、仕事でも段々と責任が重くなってくる状態では、どちらかが疎かになってしまう可能性もあります。 共働きでは、それがストレスや言い争いの原因になってしまうこともありますし、「家族のために働いているのに…」という方はよりストレスを感じてしまうかもしれません。 また、家族を養うために働いていても、激務が続いて子ども寝顔しか見ることができないという方もいるのではないでしょうか。 専門性がないと感じる 20代から一貫して同じ会社で働いていても、自分に専門性がないと感じると不安になりますよね。特にエンジニアなどの専門職でない方ですと、「自分には何ができるのか」と思ってしまう方も少なくないようです。 もちろん今まで仕事を頑張ってきているあなたは、自分で気付かないかもしれませんが確実に成長しているはずです。 20代の頃は苦手だった商談も、今では上手く流れを作れるようになっていたり、資料作りの時間が半分になっていたりと、実は気付かないスキルが身についているのではないでしょうか。 しかしそれでは、自分自身なかなか納得できないのが現実ですよね。たとえ客観的にみれば素晴らしい「スキル」であっても、自分では当たり前にできていることほど、それを「スキル」だと認識するのは難しいものです。その結果、職務経歴書を書いてみると、スキルや経験の部分でなかなか空欄が埋められないとなると不安になります。 周りの人が転職していく 30代になると、周りの転職や退職で焦りが生じるのではないでしょうか。 自分自身は転職など全く考えていなかったとしても、周りがどんどん転職していくとなんとなく不安になるものです。同じ部署のエース社員が、突然転職するということもよくありますよね。 そういった状況で「自分はこのままでいいのだろうか」と感じることは、当たり前の感覚とも言えます。 全ての人が今の会社で、「これを成し遂げてやる!」というような野望とも言える目標を持っているわけではありません。 目標は特にないけど、正社員だから続けているという方もいるはずです。自分自身のそのような感覚でいたのに、周りからの刺激によって変化していくことが多いというのも30代の特徴ではないでしょうか。 今の環境を変えずにキャリアアップする方法 キャリアに悩むと転職がすぐに頭をよぎるかもしれません。 しかし転職に乗り出す前に、まずは今のまま社内でできることを探してみてはいかがでしょうか。 ここでは、環境を変えずにキャリアアップを目指す方法をご紹介します。 社内でチャレンジできるポジションを探す 今のポジションや業務内容が少し退屈だと感じていたり、もっと違うことに挑戦したいという場合は、まず社内でチャレンジできそうなポジションがないか探してみましょう。 社内公募を行なっているような会社もありますし、人事などの詳しい人に話を聞いてみると、意外と会社を変えずに違うポジションへ挑戦できる可能性があります。 「業務内容や働く環境を変えたいけど、転職はちょっと…」という方は、ぜひ社内で挑戦できないかを確かめてみてください。 特に社員数が多い会社の場合は、「これがやりたい!」と自分の意思表示をしておき、席が空いたときには最初に思い出してもらえるような状況を作っておくことが大切です。 情報を集めて絶対に社内で挑戦できないとわかった場合でも、「自分の挑戦したいという気持ちと転職への不安を、天秤にかけてよく考えてみる」といういい機会になるでしょう。 今の業務に関連している勉強をする 今の職種のままキャリアアップを目指すのであれば、自分で業務に付加価値をつけていくことが必須となってきます。 そのためにはまず、業務に紐づいたスキルの勉強をしていくことがおすすめです。 「とりあえず頑張る!」と目の前の業務に取り組める方であればそれでもいいですが、自分自身が停滞していると感じていたり今の業務で今以上に評価を受けるのが難しいと感じる方は、プラスαで知識をつけていくのが良いでしょう。 そうすることで、今までなんとなく行なっていた業務の本来の意味を知ることができたり、「もっとこうしてみよう!」とアイデアが浮かんでくることもあります。 前向きな姿勢で業務に取り組むことで、あなたに対して周りの印象や評価も変化していくでしょう。 家族やパートナーへ協力を依頼する プライベートとの両立が難しいと感じる人は、家族やパートナーに悩みを相談し協力をお願いしてみましょう。 例えば、家事の分担を少し軽減してもらうことで仕事に充てる時間を増やしたり、時短家電などを導入するというのはいかがでしょうか。 すぐに仕事とプライベートの両立ができるようになるのは難しいかもしれないですが、今のあなたの気持ちを伝えることで何かしらの折衷案は出てくるはずです。 あなたがもっと仕事を頑張りたいというのであれば、パートナーが家庭に入るという選択肢も出てくるかもしれません。 いずれにせよ、あなたがこれからあらゆる選択をした結果、一番近くで影響を受けるのは家族やパートナーなので、しっかりと悩みを共有しておくことが大事です。 会社のビジョンを再確認し、モチベーションを維持する 入社して数年経ってくると、意外と会社のビジョンを忘れてしまっている人もいるのではないでしょうか。入社のタイミングでは、会社のビジョンに共感して頑張ろうと思っていたとしても、常日頃その気持ちを忘れないというのは難しいものです。 会社の雰囲気など全体を見渡すことができるようになった今、同じように会社のビジョンに共感できていますか。 「あぁそういえばこのために頑張っていたんだ」と、初心を思い出すことができるかもしれません。そうなれば、停滞気味だった仕事へのモチベーションもまた巻き返せるでしょう。今の環境に特に不満はないけれど、なんとなくキャリアという点で不安に思ってしまっている方は、今の環境でもう一度頑張ろうと思えるのではないでしょうか。 もう一度気持ちを持ち直す経験をすることで、どんな環境でもまた頑張ろうという力がついていくはずです。 今30代であれば、今後20年ほど働くことになる会社なので、会社が成し遂げたいビジョンとあなたが理想とするものの齟齬がないかの確認はぜひ確認してみてください。 キャリアを見直し転職をする場合 もちろんキャリアを見直した結果、転職して環境を変えるという決断をする方もいるでしょう。 30代であるということがプラスにもマイナスにも働く可能性があるということを理解して、しっかりと準備して転職活動に臨むのが大事です。 同じ業界・職種で経験を活かす キャリアを見直した際に、同じ業界や職種で経験を活かした転職をするという選択が一番想像しやすいのではないでしょうか。 業界や仕事内容は嫌いではなくても、今の会社ではできない経験をしたいという場合や、もっと収入を上げたいという場合によくある決断です。 「自分の能力をもっと伸ばしていきたい」という方にはおすすめですが、30代の経験者を採用するとなると、採用する側もあなたに大きな期待をしていることを忘れてはいけません。 採用企業は経験者であればあまり教育もしなくていいため、若手を採用するよりも高いコストをかけて採用しています。そのような中で新しい会社だからと新人気分でいては、会社からの期待を裏切ってしまう可能性があります。 自分の経験を活かして転職をする場合は、今まで以上にしっかりと業務と向き合い、結果を出すことを求められているという状況を理解しておきましょう。 勉強をしてから未経験の仕事へ挑戦する また、30代から未経験のキャリアへ挑戦するというのも、決して遅くない決断です。 しかし20代の若手と同じような気分で、「やる気はあります!」というアピールをしても採用してもらうのは難しいかもしれません。 例えば、今の職場での経験をある程度活かすことができるのであれば、プラス評価かもしれませんが、全く関係ない職種に挑戦する場合は、新卒入社の社員と同等のレベルで評価されることを理解しておかなければなりません。 そのため、未経験の職種に挑戦する場合は、ある程度事前に勉強して知識をつけておくのが良いでしょう。 エンジニアなどの専門職であれば、先に副業やオンラインスクールで経験を積んでおき、業務を学ぶ意欲があり、実際の業務も全くの未経験ではないこと、自分でできる限りのスキルを身に付ける努力をしてきたことをアピールするのがおすすめです。 30代になって「何もわかりませんがプログラマーになりたいです!」と面接で言われても、担当者は困ってしまいますよね。 未経験でもやりたい!と思えることがあるのであれば、自分でアピールできることを増やしてから挑戦するのが良いでしょう。 独立してやりたかったことに挑戦する やりたいことがある方に関しては、必ずしも企業に所属する必要はありません。独立してフリーランスになるのもいいですし、法人を設立することもできます。 ただし、今まであった安定収入を手放すというのは誰しも不安なはずです。家庭など守るものがあって、挑戦は難しいという方も多いでしょう。 そういった方は、まずは副業などをして収入の軸を複数作っておくと安心です。収入面での不安を少しでも軽くしておくことで、独立のための資金にもできますし、精神的にも安定するでしょう。 準備なしの転職は要注意 30代で、多くの人がキャリアに悩むことがあるでしょう。あらゆる選択肢がある中で、転職という選択をする場合はしっかりと事前準備をしてください。 「興味があるから」「やってみたいから」など理由は様々あると思いますが、そこから「なぜ興味を持ったのか」「なぜやってみたいのか」と深く掘り下げていく必要があります。 30代で自己分析をしてみることで、20代のころの自分との比較や改めて自分自身と向き合うことができます。 1人で考えてみても上手く言語化できない方は、人に話すことで上手く頭の中の考えを整理できるかもしれません。仲のいい友人に話すと気分転換にもなります。 しかし長期的にみて転職後もしっかりと計画を立てておきたいという方は、ぜひプロのコンサルタントに相談してみてください。 多くの人の悩みを聞いてきたプロのアドバイスによって、決意していた転職を思い留まるという可能性も大いにあります。 転職は人生において大きな転機になるので、絶対に失敗したくないという方はプロへの相談で少し安心して行動できるかもしれませんね。

これからの時代を生き抜く女性のキャリアの考え方

「これからのキャリアってどうすればいいんだろう?」 そう感じる女性は多いのではないでしょうか。近年男女平等が謳われていますが、実際は全ての働く女性が、働く男性と同じ境遇というわけではありません。 結婚や出産、育児などのライフイベントを考慮しつつも、女性が自分らしく後悔しないキャリアを歩んでいく考え方をご紹介します。 女性はライフイベントの影響を受けやすい ライフイベントの発生により、キャリアについて悩む女性が多いのが現状です。妊娠や出産など女性ならではのものもあり、なかなか思う通りにはなりません。自分の理想のキャリアを歩むことを断念する方も多くいます。 今の段階で自分には関係ないと思っていても、キャリアを考える上で今後どのようなライフイベント発生の可能性があるのかは知っておく必要があります。 結婚 結婚によって仕事を辞めたり、転職したりする方は多くいます。 生活が変わるというのは女性だけではありませんが、まだまだ「女性は家庭を守るもの」「夫の仕事に合わせて、仕事を変えるもの」という考えの方も多いのではないでしょうか。 また、退職や転職はしなくとも、結婚によって独身時代よりも家事が増えたり住む場所が変わって通勤時間が長くなることもあります。そういった負担の積み重ねにより、キャリアについての悩みを感じる方は少なくありません。 またパートナーの職業によっては、全国転勤や海外駐在になることもあります。もちろんその際に一緒に行かない選択をすることも可能ですが、大半の女性はパートナーについていくことを選択するようです。 妊娠・出産 女性ならではのライフイベントといえば、妊娠と出産です。これだけは、男性が経験することのない一大イベントですよね。 妊娠と出産では、それぞれ義務付けられた休暇を取得しなければなりません。したがって、数ヶ月はキャリアが途切れるのを避けられないのです。 妊娠期間の休暇である産前休暇の取得は任意ですが、仕事をしていて急に陣痛がきてしまってそのまま休むとなると、会社に大きな迷惑をかけてしまうため、働く妊婦のほぼ全員が取得します。 そして産後休暇は、母体回復のために取得が義務付けられています。産後8週間の休暇が定められていますが、最短42日で医師の許可が出れば働くことも可能です。 しかしながら、1ヶ月以上は必ず休むことになるため、働いてキャリアアップを目指している方、なかなか仕事が休めない方などは妊娠へのハードルが高く感じるでしょう。 育児 育児はもちろん女性だけがするものではありません。しかし、授乳など母親にしかできない育児もあります。 我が子に向き合い育児をしていくうちに、仕事よりも家庭や育児に専念する方が自分には合っているかもしれないと考える方や、「子どもが小さいうちは、できるだけ一緒にいたい」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。 また多くの自治体で待機児童の問題もあり、保育園に預けてすぐに復職する予定であっても、2年間育児休業を取得しても保育園入園が叶わず、やむを得ずに退職を選択する方もいます。 育児は初めての経験だからこそ、予想がつかないことが起きるものです。その結果、想像もしていなかったタイミングで仕事を失ったり、働き方を変えなければならなくなることもあるでしょう。 企業でキャリアアップ?働き方を変える? さらに企業で数年働いていると、これからも続けていくのか働き方を変えるのかという悩みが出てきます。 女性が働きやすい環境であるのであれば、もちろんそのまま続けていくという選択になりますし、難しそうであれば働き方も変えていかなければなりません。 では、どのような選択肢があるのでしょうか。 フルタイムで働きながらキャリアアップ 今フルタイムで働いている方は、働き方を変えずにキャリアアップや長く働いていくことをまずは考えるでしょう。今の仕事が好きな方、今の仕事が安定している方、やりたいことや取りたい資格があるなど目標が明確な方はフルタイム勤務を続けていくことが一番です。 ただ先述の通り、女性であるからこそのライフイベントが発生する可能性もあります。その場合に向けても、まずはフルタイム勤務前提でキャリアを設計しつつ、他の選択肢として時短勤務になるかもしれないなどの可能性を頭に置いておくことが大切です。 ただ残念ながら、子どもが小さい間に時短勤務を選択すると、今までと任される業務が変わったり、「マミートラック」と言われる状況に陥ったりすることもあるのも現実です。今の企業がフルタイムで子育てしながらキャリアを積んでいける環境か、先輩社員の事例を見ながら見極めておきましょう。 フルタイムでの勤務を希望しているけれども、子育てしながらフルタイムを続けるのが難しそうな場合には、早いうちに転職を検討することも必要かもしれません。 扶養内でのパートタイマー 結婚や出産を機に、パートナーの扶養内で働くという選択もあります。 昔は結婚すると、寿退社をして女性は家庭に入るというような風潮が強くありましたが、現在は育児や家事と両立できる程度の時間でパートに出る女性が多くいます。 これは元々フルタイムで会社員として頑張っていた方が、家事や育児にも時間を取りながら、社会との繋がりが薄くなってしまう不安を解消するためにも良い選択でしょう。また扶養範囲内とはいえ、月数万円のパート収入は、家計にとっても大きなプラスになります。 出産や育児を経験すると、社会との繋がりがないことに不安を覚えたり、日中子どもと2人きりでの生活をストレスに感じたりする女性も多くいます。 フルタイムで働くのは難しいけれど少し外に出て働きたい方や、これからの教育費なども考えて家計の足しにしたい方には、パートで働くという選択肢もよいでしょう。 フリーランスとして独立 近年注目されているのが、フリーランスとして独立するという働き方です。最近では在宅ワークの求人なども多数あり、インターネットで仕事を見つけやすいので、空いた時間を効率的に使って働きたい方や就労証明を出して保育園に子どもを預けたいという方にはおすすめです。 フリーランスは個人事業主になるので、収入面で不安定になることは否めませんし、社会保険料などの負担が大きくなる可能性もあります。ただし、フリーランスであっても、扶養控除内の収入であれば、保険組合によってはそのままパートナーの健康保険に入ることもできます。事前によく調べておくとよいでしょう。 独立なんて怖い!と思うかもしれませんが、webデザインやwebライター、SNS運用など女性に人気の職業も多数あるため、働き方や仕事内容に興味のある方は、詳しく情報収集してみてはいかがでしょうか。 企業でキャリアを積んでいきたい女性へのハードルとは? 今の職種でキャリアを積んでいきたいという女性は多いと思います。特に専門職など、今の業務内容が好きであったり、会社に愛着があることもありますよね。 ずっと同じように働いていくことができれば良いのですが、長期的に考えた際に自分の理想のキャリアを描くことができない可能性も考えなければなりません。残念ながら、女性であるからこそ、キャリアへのハードルを感じることもあるからです。 男女での評価の違い 男女平等が謳われている世の中ですが、まだまだ男女格差が残っている企業もあります。 事務職だからといって、お茶汲みやコピーを頼まれることもあるのではないでしょうか。また、女性の昇進が難しかったり、あまり例がなかったりすることもあるかもしれません。 さらに、独身であれば結婚の予定やパートナーの有無を聞かれたりと、女性の突然のライフイベントの発生に敏感になっている企業もあります。重要な大型プロジェクトを任せてみたいけど、数年がかりのものであれば、途中で妊娠などの事情で抜けなければならない状況に陥ることもあるからです。 そうなってくると、自然と重要なポジションには男性がついていることが多いと感じてしまうのではないでしょうか。 女性のロールモデルがいない 「子どもができても、同じように仕事を続けていきたい」「同期に遅れることなくキャリアアップしていきたい」と具体的なイメージが自分の中にあったとしても、実際に体現している方がいなければ不安になりますよね。 まず想像できるのが、女性が昇進するのは難しいのではないかということ。そして、子育てをしながら今の会社に長く勤めるのは難しいのではないかということです。 長く勤めるのであれば、それなりに評価されたり昇進したりすることを期待しますが、そういった扱いを受けている女性が他にいなければ期待は薄くなります。また、評価や昇進に興味がなかったとしても、「興味がない」ことで居づらくならないのか、という不安もあるでしょう。 もちろん会社の創業年数なども関係するので、まだ若い会社なのであれば自分がロールモデルになっていくということもあり得ます。 会社の規模や女性の在籍年数などを考えた時に、今後への不安があるのか判断できればいいですね。 将来の家族計画が未定 「仕事は楽しいけど、いつか子どもが欲しいなぁ」と考える女性は少なくありません。子どもは授かりものですからいつ妊娠できるかもわかりませんし、パートナーと考えを擦り合わせておく必要もあります。 いつになるかわからない「いつか」のために仕事を少し抑え気味にするのか、悩ましいところですよね。 その場合は、現在の仕事に不満がないのであればそのまま仕事に取り組むのがいいのではないでしょうか。「いつか」の可能性が頭にあるだけでも十分ということもあります。 ワークライフバランスを重視する際の注意点 ライフイベントの発生など何らかの節目のタイミングで、ワークライフバランスを重視した働き方に変えようと思う方は多いのではないでしょうか。 例えば出産を機に専業主婦になるのも一つの選択です。しかし、とりあえず仕事を辞めるというような考え方では、その後の人生において後悔する可能性もあるのです。 ワークライフバランスを重視するあまり、キャリアの観点で後悔しないように注意するポイントを紹介します。 パートナーの理解を得る ワークライフバランスを重視して、フルタイムからパートタイム勤務に変更するなどキャリアを大きく変更するのであれば、パートナーの理解を得ることはとても大切です。 今までフルタイムの共働きであったのであれば、家にいる時間が長くなる分家事の分担を変えてみたり、毎月のお小遣いを変動させてみたりと工夫することも必要になるでしょう。 パートタイム勤務になると変にパートナーとの格差を感じてしまったり、上下関係が生まれてしまうこともあるので、事前にしっかりとお互いの考えを擦り合わせておくと安心です。 長期的にみたお金の問題 仕事の時間を減らすという選択をした場合、当然ながら時間労働から得られる収入は減少します。 今はそれでも生活できていけると感じるかもしれませんが、将来的に子どもの教育費やマイホーム資金など長期的にお金の問題を考えておく必要があります。 必要であればFPに相談して、将来設計や保険の見直しなども行っておくと安心できます。 「仕事=お金」が全てというわけではありませんが、ワークライフバランスを重視した選択をしたのにも関わらず、ライフの部分が崩れてしまう可能性もあるのです。今までと同じような支出をしていくことはできないことを、理解しておきましょう。 逃げの選択になっていないか考える 後々振り返った時に後悔しないためには、今選択しようとしていることが「逃げ」の選択になっていないかを一度考えてみてください。 「通勤が嫌だから」「残業が嫌だから」「やりがいがないから」などネガティブな理由ばかり思いつく時は、要注意です。 または「パートナーのために」「子どものために」と、決断の主語が他の人になっている時も、一度落ち着いて考えてみましょう。 自分が何をしたいか、どういう生活を送りたいかということが不明確なまま、嫌な理由や誰かのためにという理由を見つけて決断すると責任転嫁してしまう可能性があります。 「あなたのために仕事辞めて、キャリアを諦めたのに!」という気持ちになってしまうのも良くないですし、言われた相手も困ってしまいますよね。 キャリアを考えるときは、これからの人生全体を考えるようにして突発的な逃げの選択になってしまわないように気をつけましょう。 女性がキャリアを充実させるポイント さまざまなキャリアの選択肢がありますが、あなたが一番後悔なく自分らしく在れるようにしたいですね。 女性であるからこその我慢もあるかもしれませんが、女性であるからといってキャリアを諦めてはいけません。 あなたのキャリアを充実したものにするポイントを紹介します。 頼れるものはしっかりと頼る フルタイム働きながら子育てもするというのであれば、パートナーはもちろん周りをしっかりと頼りましょう。 近くに住んでいるのであればご両親に保育園のお迎えを頼んだり、家事まで手が回らないというのであれば、ベビーシッターやハウスキーパーの手を借りるというのはいかがでしょうか。 バリバリ仕事を頑張っていきたいという女性の多くは、仕事も家庭も疎かにしない!と自分で全てを背負い込んでしまいがちですが、頼れるものは頼るというのが長くキャリアを歩んでいくためには必要な方法です。 転職して評価される環境を選ぶ 「仕事を頑張っていく!」という方は、今の環境に対して不安があるのであれば、この環境で頑張り続けるというよりも、自分が評価されるような環境を選ぶことも大切です。 たとえば管理職を目指しているのに、女性管理職がいない職場だと出世にも時間がかかりそうですよね。その場合、同じ業界内でも女性管理職比率が高い会社を選んだり、子育て支援をしっかりと行っている会社を選ぶことで不安は薄くなるでしょう。 自分がどのような女性になりたいのか、どのような働き方をしたいのかを体現している、ロールモデルのような方が複数いる会社に出会えるかもしれません。 キャリアプランを練る 女性がキャリアを充実させるためには、キャリアプランをしっかりと練っておくことが大切です。 なんとなくで進んでいても上手くいくこともあります。しかし、突発的なライフイベントの発生などで本当はやりたかったことができなくなる可能性も十分にあるのです。 自分はどのようになりたいか、そして自分は今それに向かって進んでいけているのかを明確にしてみてはいかがでしょうか。 働き方や待遇の面での希望と、自分自身のスキルを棚卸することで今の立ち位置を知ることでこれからの行動を考えやすくなります。 自分自身で考えることも大切ですが、プロのキャリアコンサルタントと相談しつつキャリアプランを練ることもおすすめです。 あなたが理想としているプランに対して、実現するための行動指針を作ることができるでしょう。転職を考えていなかったとしても、現在の市況間など踏まえて考えが変わってくる可能性もあります。 キャリアコンサルタントに相談というと、転職をする人が仕事を紹介してもらうようなイメージが強いですが、今後のキャリアプランを相談するだけという方も多く利用しています。 プロの手助けも受けながら後悔しない、自分らしいキャリアプランを見つけてみてください。

やってられない!職場に嫌気がさしたときにおすすめの3つの行動

「これからのキャリアってどうすればいいんだろう?」 そう感じる女性は多いのではないでしょうか。近年男女平等が謳われていますが、実際は全ての働く女性が、働く男性と同じ境遇というわけではありません。 結婚や出産、育児などのライフイベントを考慮しつつも、女性が自分らしく後悔しないキャリアを歩んでいく考え方をご紹介します。 女性はライフイベントの影響を受けやすい ライフイベントの発生により、キャリアについて悩む女性が多いのが現状です。妊娠や出産など女性ならではのものもあり、なかなか思う通りにはなりません。自分の理想のキャリアを歩むことを断念する方も多くいます。 今の段階で自分には関係ないと思っていても、キャリアを考える上で今後どのようなライフイベント発生の可能性があるのかは知っておく必要があります。 結婚 結婚によって仕事を辞めたり、転職したりする方は多くいます。 生活が変わるというのは女性だけではありませんが、まだまだ「女性は家庭を守るもの」「夫の仕事に合わせて、仕事を変えるもの」という考えの方も多いのではないでしょうか。 また、退職や転職はしなくとも、結婚によって独身時代よりも家事が増えたり住む場所が変わって通勤時間が長くなることもあります。そういった負担の積み重ねにより、キャリアについての悩みを感じる方は少なくありません。 またパートナーの職業によっては、全国転勤や海外駐在になることもあります。もちろんその際に一緒に行かない選択をすることも可能ですが、大半の女性はパートナーについていくことを選択するようです。 妊娠・出産 女性ならではのライフイベントといえば、妊娠と出産です。これだけは、男性が経験することのない一大イベントですよね。 妊娠と出産では、それぞれ義務付けられた休暇を取得しなければなりません。したがって、数ヶ月はキャリアが途切れるのを避けられないのです。 妊娠期間の休暇である産前休暇の取得は任意ですが、仕事をしていて急に陣痛がきてしまってそのまま休むとなると、会社に大きな迷惑をかけてしまうため、働く妊婦のほぼ全員が取得します。 そして産後休暇は、母体回復のために取得が義務付けられています。産後8週間の休暇が定められていますが、最短42日で医師の許可が出れば働くことも可能です。 しかしながら、1ヶ月以上は必ず休むことになるため、働いてキャリアアップを目指している方、なかなか仕事が休めない方などは妊娠へのハードルが高く感じるでしょう。 育児 育児はもちろん女性だけがするものではありません。しかし、授乳など母親にしかできない育児もあります。 我が子に向き合い育児をしていくうちに、仕事よりも家庭や育児に専念する方が自分には合っているかもしれないと考える方や、「子どもが小さいうちは、できるだけ一緒にいたい」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。 また多くの自治体で待機児童の問題もあり、保育園に預けてすぐに復職する予定であっても、2年間育児休業を取得しても保育園入園が叶わず、やむを得ずに退職を選択する方もいます。 育児は初めての経験だからこそ、予想がつかないことが起きるものです。その結果、想像もしていなかったタイミングで仕事を失ったり、働き方を変えなければならなくなることもあるでしょう。 企業でキャリアアップ?働き方を変える? さらに企業で数年働いていると、これからも続けていくのか働き方を変えるのかという悩みが出てきます。 女性が働きやすい環境であるのであれば、もちろんそのまま続けていくという選択になりますし、難しそうであれば働き方も変えていかなければなりません。 では、どのような選択肢があるのでしょうか。 フルタイムで働きながらキャリアアップ 今フルタイムで働いている方は、働き方を変えずにキャリアアップや長く働いていくことをまずは考えるでしょう。今の仕事が好きな方、今の仕事が安定している方、やりたいことや取りたい資格があるなど目標が明確な方はフルタイム勤務を続けていくことが一番です。 ただ先述の通り、女性であるからこそのライフイベントが発生する可能性もあります。その場合に向けても、まずはフルタイム勤務前提でキャリアを設計しつつ、他の選択肢として時短勤務になるかもしれないなどの可能性を頭に置いておくことが大切です。 ただ残念ながら、子どもが小さい間に時短勤務を選択すると、今までと任される業務が変わったり、「マミートラック」と言われる状況に陥ったりすることもあるのも現実です。今の企業がフルタイムで子育てしながらキャリアを積んでいける環境か、先輩社員の事例を見ながら見極めておきましょう。 フルタイムでの勤務を希望しているけれども、子育てしながらフルタイムを続けるのが難しそうな場合には、早いうちに転職を検討することも必要かもしれません。 扶養内でのパートタイマー 結婚や出産を機に、パートナーの扶養内で働くという選択もあります。 昔は結婚すると、寿退社をして女性は家庭に入るというような風潮が強くありましたが、現在は育児や家事と両立できる程度の時間でパートに出る女性が多くいます。 これは元々フルタイムで会社員として頑張っていた方が、家事や育児にも時間を取りながら、社会との繋がりが薄くなってしまう不安を解消するためにも良い選択でしょう。また扶養範囲内とはいえ、月数万円のパート収入は、家計にとっても大きなプラスになります。 出産や育児を経験すると、社会との繋がりがないことに不安を覚えたり、日中子どもと2人きりでの生活をストレスに感じたりする女性も多くいます。 フルタイムで働くのは難しいけれど少し外に出て働きたい方や、これからの教育費なども考えて家計の足しにしたい方には、パートで働くという選択肢もよいでしょう。 フリーランスとして独立 近年注目されているのが、フリーランスとして独立するという働き方です。最近では在宅ワークの求人なども多数あり、インターネットで仕事を見つけやすいので、空いた時間を効率的に使って働きたい方や就労証明を出して保育園に子どもを預けたいという方にはおすすめです。 フリーランスは個人事業主になるので、収入面で不安定になることは否めませんし、社会保険料などの負担が大きくなる可能性もあります。ただし、フリーランスであっても、扶養控除内の収入であれば、保険組合によってはそのままパートナーの健康保険に入ることもできます。事前によく調べておくとよいでしょう。 独立なんて怖い!と思うかもしれませんが、webデザインやwebライター、SNS運用など女性に人気の職業も多数あるため、働き方や仕事内容に興味のある方は、詳しく情報収集してみてはいかがでしょうか。 企業でキャリアを積んでいきたい女性へのハードルとは? 今の職種でキャリアを積んでいきたいという女性は多いと思います。特に専門職など、今の業務内容が好きであったり、会社に愛着があることもありますよね。 ずっと同じように働いていくことができれば良いのですが、長期的に考えた際に自分の理想のキャリアを描くことができない可能性も考えなければなりません。残念ながら、女性であるからこそ、キャリアへのハードルを感じることもあるからです。 男女での評価の違い 男女平等が謳われている世の中ですが、まだまだ男女格差が残っている企業もあります。 事務職だからといって、お茶汲みやコピーを頼まれることもあるのではないでしょうか。また、女性の昇進が難しかったり、あまり例がなかったりすることもあるかもしれません。 さらに、独身であれば結婚の予定やパートナーの有無を聞かれたりと、女性の突然のライフイベントの発生に敏感になっている企業もあります。重要な大型プロジェクトを任せてみたいけど、数年がかりのものであれば、途中で妊娠などの事情で抜けなければならない状況に陥ることもあるからです。 そうなってくると、自然と重要なポジションには男性がついていることが多いと感じてしまうのではないでしょうか。 女性のロールモデルがいない 「子どもができても、同じように仕事を続けていきたい」「同期に遅れることなくキャリアアップしていきたい」と具体的なイメージが自分の中にあったとしても、実際に体現している方がいなければ不安になりますよね。 まず想像できるのが、女性が昇進するのは難しいのではないかということ。そして、子育てをしながら今の会社に長く勤めるのは難しいのではないかということです。 長く勤めるのであれば、それなりに評価されたり昇進したりすることを期待しますが、そういった扱いを受けている女性が他にいなければ期待は薄くなります。また、評価や昇進に興味がなかったとしても、「興味がない」ことで居づらくならないのか、という不安もあるでしょう。 もちろん会社の創業年数なども関係するので、まだ若い会社なのであれば自分がロールモデルになっていくということもあり得ます。 会社の規模や女性の在籍年数などを考えた時に、今後への不安があるのか判断できればいいですね。 将来の家族計画が未定 「仕事は楽しいけど、いつか子どもが欲しいなぁ」と考える女性は少なくありません。子どもは授かりものですからいつ妊娠できるかもわかりませんし、パートナーと考えを擦り合わせておく必要もあります。 いつになるかわからない「いつか」のために仕事を少し抑え気味にするのか、悩ましいところですよね。 その場合は、現在の仕事に不満がないのであればそのまま仕事に取り組むのがいいのではないでしょうか。「いつか」の可能性が頭にあるだけでも十分ということもあります。 ワークライフバランスを重視する際の注意点 ライフイベントの発生など何らかの節目のタイミングで、ワークライフバランスを重視した働き方に変えようと思う方は多いのではないでしょうか。 例えば出産を機に専業主婦になるのも一つの選択です。しかし、とりあえず仕事を辞めるというような考え方では、その後の人生において後悔する可能性もあるのです。 ワークライフバランスを重視するあまり、キャリアの観点で後悔しないように注意するポイントを紹介します。 パートナーの理解を得る ワークライフバランスを重視して、フルタイムからパートタイム勤務に変更するなどキャリアを大きく変更するのであれば、パートナーの理解を得ることはとても大切です。 今までフルタイムの共働きであったのであれば、家にいる時間が長くなる分家事の分担を変えてみたり、毎月のお小遣いを変動させてみたりと工夫することも必要になるでしょう。 パートタイム勤務になると変にパートナーとの格差を感じてしまったり、上下関係が生まれてしまうこともあるので、事前にしっかりとお互いの考えを擦り合わせておくと安心です。 長期的にみたお金の問題 仕事の時間を減らすという選択をした場合、当然ながら時間労働から得られる収入は減少します。 今はそれでも生活できていけると感じるかもしれませんが、将来的に子どもの教育費やマイホーム資金など長期的にお金の問題を考えておく必要があります。 必要であればFPに相談して、将来設計や保険の見直しなども行っておくと安心できます。 「仕事=お金」が全てというわけではありませんが、ワークライフバランスを重視した選択をしたのにも関わらず、ライフの部分が崩れてしまう可能性もあるのです。今までと同じような支出をしていくことはできないことを、理解しておきましょう。 逃げの選択になっていないか考える 後々振り返った時に後悔しないためには、今選択しようとしていることが「逃げ」の選択になっていないかを一度考えてみてください。 「通勤が嫌だから」「残業が嫌だから」「やりがいがないから」などネガティブな理由ばかり思いつく時は、要注意です。 または「パートナーのために」「子どものために」と、決断の主語が他の人になっている時も、一度落ち着いて考えてみましょう。 自分が何をしたいか、どういう生活を送りたいかということが不明確なまま、嫌な理由や誰かのためにという理由を見つけて決断すると責任転嫁してしまう可能性があります。 「あなたのために仕事辞めて、キャリアを諦めたのに!」という気持ちになってしまうのも良くないですし、言われた相手も困ってしまいますよね。 キャリアを考えるときは、これからの人生全体を考えるようにして突発的な逃げの選択になってしまわないように気をつけましょう。 女性がキャリアを充実させるポイント さまざまなキャリアの選択肢がありますが、あなたが一番後悔なく自分らしく在れるようにしたいですね。 女性であるからこその我慢もあるかもしれませんが、女性であるからといってキャリアを諦めてはいけません。 あなたのキャリアを充実したものにするポイントを紹介します。 頼れるものはしっかりと頼る フルタイム働きながら子育てもするというのであれば、パートナーはもちろん周りをしっかりと頼りましょう。 近くに住んでいるのであればご両親に保育園のお迎えを頼んだり、家事まで手が回らないというのであれば、ベビーシッターやハウスキーパーの手を借りるというのはいかがでしょうか。 バリバリ仕事を頑張っていきたいという女性の多くは、仕事も家庭も疎かにしない!と自分で全てを背負い込んでしまいがちですが、頼れるものは頼るというのが長くキャリアを歩んでいくためには必要な方法です。 転職して評価される環境を選ぶ 「仕事を頑張っていく!」という方は、今の環境に対して不安があるのであれば、この環境で頑張り続けるというよりも、自分が評価されるような環境を選ぶことも大切です。 たとえば管理職を目指しているのに、女性管理職がいない職場だと出世にも時間がかかりそうですよね。その場合、同じ業界内でも女性管理職比率が高い会社を選んだり、子育て支援をしっかりと行っている会社を選ぶことで不安は薄くなるでしょう。 自分がどのような女性になりたいのか、どのような働き方をしたいのかを体現している、ロールモデルのような方が複数いる会社に出会えるかもしれません。 キャリアプランを練る 女性がキャリアを充実させるためには、キャリアプランをしっかりと練っておくことが大切です。 なんとなくで進んでいても上手くいくこともあります。しかし、突発的なライフイベントの発生などで本当はやりたかったことができなくなる可能性も十分にあるのです。 自分はどのようになりたいか、そして自分は今それに向かって進んでいけているのかを明確にしてみてはいかがでしょうか。 働き方や待遇の面での希望と、自分自身のスキルを棚卸することで今の立ち位置を知ることでこれからの行動を考えやすくなります。 自分自身で考えることも大切ですが、プロのキャリアコンサルタントと相談しつつキャリアプランを練ることもおすすめです。 あなたが理想としているプランに対して、実現するための行動指針を作ることができるでしょう。転職を考えていなかったとしても、現在の市況間など踏まえて考えが変わってくる可能性もあります。 キャリアコンサルタントに相談というと、転職をする人が仕事を紹介してもらうようなイメージが強いですが、今後のキャリアプランを相談するだけという方も多く利用しています。 プロの手助けも受けながら後悔しない、自分らしいキャリアプランを見つけてみてください。

入社10年目でもう仕事を辞めたいと思ったら…知っておきたい対処法

「これからのキャリアってどうすればいいんだろう?」 そう感じる女性は多いのではないでしょうか。近年男女平等が謳われていますが、実際は全ての働く女性が、働く男性と同じ境遇というわけではありません。 結婚や出産、育児などのライフイベントを考慮しつつも、女性が自分らしく後悔しないキャリアを歩んでいく考え方をご紹介します。 女性はライフイベントの影響を受けやすい ライフイベントの発生により、キャリアについて悩む女性が多いのが現状です。妊娠や出産など女性ならではのものもあり、なかなか思う通りにはなりません。自分の理想のキャリアを歩むことを断念する方も多くいます。 今の段階で自分には関係ないと思っていても、キャリアを考える上で今後どのようなライフイベント発生の可能性があるのかは知っておく必要があります。 結婚 結婚によって仕事を辞めたり、転職したりする方は多くいます。 生活が変わるというのは女性だけではありませんが、まだまだ「女性は家庭を守るもの」「夫の仕事に合わせて、仕事を変えるもの」という考えの方も多いのではないでしょうか。 また、退職や転職はしなくとも、結婚によって独身時代よりも家事が増えたり住む場所が変わって通勤時間が長くなることもあります。そういった負担の積み重ねにより、キャリアについての悩みを感じる方は少なくありません。 またパートナーの職業によっては、全国転勤や海外駐在になることもあります。もちろんその際に一緒に行かない選択をすることも可能ですが、大半の女性はパートナーについていくことを選択するようです。 妊娠・出産 女性ならではのライフイベントといえば、妊娠と出産です。これだけは、男性が経験することのない一大イベントですよね。 妊娠と出産では、それぞれ義務付けられた休暇を取得しなければなりません。したがって、数ヶ月はキャリアが途切れるのを避けられないのです。 妊娠期間の休暇である産前休暇の取得は任意ですが、仕事をしていて急に陣痛がきてしまってそのまま休むとなると、会社に大きな迷惑をかけてしまうため、働く妊婦のほぼ全員が取得します。 そして産後休暇は、母体回復のために取得が義務付けられています。産後8週間の休暇が定められていますが、最短42日で医師の許可が出れば働くことも可能です。 しかしながら、1ヶ月以上は必ず休むことになるため、働いてキャリアアップを目指している方、なかなか仕事が休めない方などは妊娠へのハードルが高く感じるでしょう。 育児 育児はもちろん女性だけがするものではありません。しかし、授乳など母親にしかできない育児もあります。 我が子に向き合い育児をしていくうちに、仕事よりも家庭や育児に専念する方が自分には合っているかもしれないと考える方や、「子どもが小さいうちは、できるだけ一緒にいたい」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。 また多くの自治体で待機児童の問題もあり、保育園に預けてすぐに復職する予定であっても、2年間育児休業を取得しても保育園入園が叶わず、やむを得ずに退職を選択する方もいます。 育児は初めての経験だからこそ、予想がつかないことが起きるものです。その結果、想像もしていなかったタイミングで仕事を失ったり、働き方を変えなければならなくなることもあるでしょう。 企業でキャリアアップ?働き方を変える? さらに企業で数年働いていると、これからも続けていくのか働き方を変えるのかという悩みが出てきます。 女性が働きやすい環境であるのであれば、もちろんそのまま続けていくという選択になりますし、難しそうであれば働き方も変えていかなければなりません。 では、どのような選択肢があるのでしょうか。 フルタイムで働きながらキャリアアップ 今フルタイムで働いている方は、働き方を変えずにキャリアアップや長く働いていくことをまずは考えるでしょう。今の仕事が好きな方、今の仕事が安定している方、やりたいことや取りたい資格があるなど目標が明確な方はフルタイム勤務を続けていくことが一番です。 ただ先述の通り、女性であるからこそのライフイベントが発生する可能性もあります。その場合に向けても、まずはフルタイム勤務前提でキャリアを設計しつつ、他の選択肢として時短勤務になるかもしれないなどの可能性を頭に置いておくことが大切です。 ただ残念ながら、子どもが小さい間に時短勤務を選択すると、今までと任される業務が変わったり、「マミートラック」と言われる状況に陥ったりすることもあるのも現実です。今の企業がフルタイムで子育てしながらキャリアを積んでいける環境か、先輩社員の事例を見ながら見極めておきましょう。 フルタイムでの勤務を希望しているけれども、子育てしながらフルタイムを続けるのが難しそうな場合には、早いうちに転職を検討することも必要かもしれません。 扶養内でのパートタイマー 結婚や出産を機に、パートナーの扶養内で働くという選択もあります。 昔は結婚すると、寿退社をして女性は家庭に入るというような風潮が強くありましたが、現在は育児や家事と両立できる程度の時間でパートに出る女性が多くいます。 これは元々フルタイムで会社員として頑張っていた方が、家事や育児にも時間を取りながら、社会との繋がりが薄くなってしまう不安を解消するためにも良い選択でしょう。また扶養範囲内とはいえ、月数万円のパート収入は、家計にとっても大きなプラスになります。 出産や育児を経験すると、社会との繋がりがないことに不安を覚えたり、日中子どもと2人きりでの生活をストレスに感じたりする女性も多くいます。 フルタイムで働くのは難しいけれど少し外に出て働きたい方や、これからの教育費なども考えて家計の足しにしたい方には、パートで働くという選択肢もよいでしょう。 フリーランスとして独立 近年注目されているのが、フリーランスとして独立するという働き方です。最近では在宅ワークの求人なども多数あり、インターネットで仕事を見つけやすいので、空いた時間を効率的に使って働きたい方や就労証明を出して保育園に子どもを預けたいという方にはおすすめです。 フリーランスは個人事業主になるので、収入面で不安定になることは否めませんし、社会保険料などの負担が大きくなる可能性もあります。ただし、フリーランスであっても、扶養控除内の収入であれば、保険組合によってはそのままパートナーの健康保険に入ることもできます。事前によく調べておくとよいでしょう。 独立なんて怖い!と思うかもしれませんが、webデザインやwebライター、SNS運用など女性に人気の職業も多数あるため、働き方や仕事内容に興味のある方は、詳しく情報収集してみてはいかがでしょうか。 企業でキャリアを積んでいきたい女性へのハードルとは? 今の職種でキャリアを積んでいきたいという女性は多いと思います。特に専門職など、今の業務内容が好きであったり、会社に愛着があることもありますよね。 ずっと同じように働いていくことができれば良いのですが、長期的に考えた際に自分の理想のキャリアを描くことができない可能性も考えなければなりません。残念ながら、女性であるからこそ、キャリアへのハードルを感じることもあるからです。 男女での評価の違い 男女平等が謳われている世の中ですが、まだまだ男女格差が残っている企業もあります。 事務職だからといって、お茶汲みやコピーを頼まれることもあるのではないでしょうか。また、女性の昇進が難しかったり、あまり例がなかったりすることもあるかもしれません。 さらに、独身であれば結婚の予定やパートナーの有無を聞かれたりと、女性の突然のライフイベントの発生に敏感になっている企業もあります。重要な大型プロジェクトを任せてみたいけど、数年がかりのものであれば、途中で妊娠などの事情で抜けなければならない状況に陥ることもあるからです。 そうなってくると、自然と重要なポジションには男性がついていることが多いと感じてしまうのではないでしょうか。 女性のロールモデルがいない 「子どもができても、同じように仕事を続けていきたい」「同期に遅れることなくキャリアアップしていきたい」と具体的なイメージが自分の中にあったとしても、実際に体現している方がいなければ不安になりますよね。 まず想像できるのが、女性が昇進するのは難しいのではないかということ。そして、子育てをしながら今の会社に長く勤めるのは難しいのではないかということです。 長く勤めるのであれば、それなりに評価されたり昇進したりすることを期待しますが、そういった扱いを受けている女性が他にいなければ期待は薄くなります。また、評価や昇進に興味がなかったとしても、「興味がない」ことで居づらくならないのか、という不安もあるでしょう。 もちろん会社の創業年数なども関係するので、まだ若い会社なのであれば自分がロールモデルになっていくということもあり得ます。 会社の規模や女性の在籍年数などを考えた時に、今後への不安があるのか判断できればいいですね。 将来の家族計画が未定 「仕事は楽しいけど、いつか子どもが欲しいなぁ」と考える女性は少なくありません。子どもは授かりものですからいつ妊娠できるかもわかりませんし、パートナーと考えを擦り合わせておく必要もあります。 いつになるかわからない「いつか」のために仕事を少し抑え気味にするのか、悩ましいところですよね。 その場合は、現在の仕事に不満がないのであればそのまま仕事に取り組むのがいいのではないでしょうか。「いつか」の可能性が頭にあるだけでも十分ということもあります。 ワークライフバランスを重視する際の注意点 ライフイベントの発生など何らかの節目のタイミングで、ワークライフバランスを重視した働き方に変えようと思う方は多いのではないでしょうか。 例えば出産を機に専業主婦になるのも一つの選択です。しかし、とりあえず仕事を辞めるというような考え方では、その後の人生において後悔する可能性もあるのです。 ワークライフバランスを重視するあまり、キャリアの観点で後悔しないように注意するポイントを紹介します。 パートナーの理解を得る ワークライフバランスを重視して、フルタイムからパートタイム勤務に変更するなどキャリアを大きく変更するのであれば、パートナーの理解を得ることはとても大切です。 今までフルタイムの共働きであったのであれば、家にいる時間が長くなる分家事の分担を変えてみたり、毎月のお小遣いを変動させてみたりと工夫することも必要になるでしょう。 パートタイム勤務になると変にパートナーとの格差を感じてしまったり、上下関係が生まれてしまうこともあるので、事前にしっかりとお互いの考えを擦り合わせておくと安心です。 長期的にみたお金の問題 仕事の時間を減らすという選択をした場合、当然ながら時間労働から得られる収入は減少します。 今はそれでも生活できていけると感じるかもしれませんが、将来的に子どもの教育費やマイホーム資金など長期的にお金の問題を考えておく必要があります。 必要であればFPに相談して、将来設計や保険の見直しなども行っておくと安心できます。 「仕事=お金」が全てというわけではありませんが、ワークライフバランスを重視した選択をしたのにも関わらず、ライフの部分が崩れてしまう可能性もあるのです。今までと同じような支出をしていくことはできないことを、理解しておきましょう。 逃げの選択になっていないか考える 後々振り返った時に後悔しないためには、今選択しようとしていることが「逃げ」の選択になっていないかを一度考えてみてください。 「通勤が嫌だから」「残業が嫌だから」「やりがいがないから」などネガティブな理由ばかり思いつく時は、要注意です。 または「パートナーのために」「子どものために」と、決断の主語が他の人になっている時も、一度落ち着いて考えてみましょう。 自分が何をしたいか、どういう生活を送りたいかということが不明確なまま、嫌な理由や誰かのためにという理由を見つけて決断すると責任転嫁してしまう可能性があります。 「あなたのために仕事辞めて、キャリアを諦めたのに!」という気持ちになってしまうのも良くないですし、言われた相手も困ってしまいますよね。 キャリアを考えるときは、これからの人生全体を考えるようにして突発的な逃げの選択になってしまわないように気をつけましょう。 女性がキャリアを充実させるポイント さまざまなキャリアの選択肢がありますが、あなたが一番後悔なく自分らしく在れるようにしたいですね。 女性であるからこその我慢もあるかもしれませんが、女性であるからといってキャリアを諦めてはいけません。 あなたのキャリアを充実したものにするポイントを紹介します。 頼れるものはしっかりと頼る フルタイム働きながら子育てもするというのであれば、パートナーはもちろん周りをしっかりと頼りましょう。 近くに住んでいるのであればご両親に保育園のお迎えを頼んだり、家事まで手が回らないというのであれば、ベビーシッターやハウスキーパーの手を借りるというのはいかがでしょうか。 バリバリ仕事を頑張っていきたいという女性の多くは、仕事も家庭も疎かにしない!と自分で全てを背負い込んでしまいがちですが、頼れるものは頼るというのが長くキャリアを歩んでいくためには必要な方法です。 転職して評価される環境を選ぶ 「仕事を頑張っていく!」という方は、今の環境に対して不安があるのであれば、この環境で頑張り続けるというよりも、自分が評価されるような環境を選ぶことも大切です。 たとえば管理職を目指しているのに、女性管理職がいない職場だと出世にも時間がかかりそうですよね。その場合、同じ業界内でも女性管理職比率が高い会社を選んだり、子育て支援をしっかりと行っている会社を選ぶことで不安は薄くなるでしょう。 自分がどのような女性になりたいのか、どのような働き方をしたいのかを体現している、ロールモデルのような方が複数いる会社に出会えるかもしれません。 キャリアプランを練る 女性がキャリアを充実させるためには、キャリアプランをしっかりと練っておくことが大切です。 なんとなくで進んでいても上手くいくこともあります。しかし、突発的なライフイベントの発生などで本当はやりたかったことができなくなる可能性も十分にあるのです。 自分はどのようになりたいか、そして自分は今それに向かって進んでいけているのかを明確にしてみてはいかがでしょうか。 働き方や待遇の面での希望と、自分自身のスキルを棚卸することで今の立ち位置を知ることでこれからの行動を考えやすくなります。 自分自身で考えることも大切ですが、プロのキャリアコンサルタントと相談しつつキャリアプランを練ることもおすすめです。 あなたが理想としているプランに対して、実現するための行動指針を作ることができるでしょう。転職を考えていなかったとしても、現在の市況間など踏まえて考えが変わってくる可能性もあります。 キャリアコンサルタントに相談というと、転職をする人が仕事を紹介してもらうようなイメージが強いですが、今後のキャリアプランを相談するだけという方も多く利用しています。 プロの手助けも受けながら後悔しない、自分らしいキャリアプランを見つけてみてください。

「時短勤務って迷惑!」と言われない人がしている3つの気遣い

「これからのキャリアってどうすればいいんだろう?」 そう感じる女性は多いのではないでしょうか。近年男女平等が謳われていますが、実際は全ての働く女性が、働く男性と同じ境遇というわけではありません。 結婚や出産、育児などのライフイベントを考慮しつつも、女性が自分らしく後悔しないキャリアを歩んでいく考え方をご紹介します。 女性はライフイベントの影響を受けやすい ライフイベントの発生により、キャリアについて悩む女性が多いのが現状です。妊娠や出産など女性ならではのものもあり、なかなか思う通りにはなりません。自分の理想のキャリアを歩むことを断念する方も多くいます。 今の段階で自分には関係ないと思っていても、キャリアを考える上で今後どのようなライフイベント発生の可能性があるのかは知っておく必要があります。 結婚 結婚によって仕事を辞めたり、転職したりする方は多くいます。 生活が変わるというのは女性だけではありませんが、まだまだ「女性は家庭を守るもの」「夫の仕事に合わせて、仕事を変えるもの」という考えの方も多いのではないでしょうか。 また、退職や転職はしなくとも、結婚によって独身時代よりも家事が増えたり住む場所が変わって通勤時間が長くなることもあります。そういった負担の積み重ねにより、キャリアについての悩みを感じる方は少なくありません。 またパートナーの職業によっては、全国転勤や海外駐在になることもあります。もちろんその際に一緒に行かない選択をすることも可能ですが、大半の女性はパートナーについていくことを選択するようです。 妊娠・出産 女性ならではのライフイベントといえば、妊娠と出産です。これだけは、男性が経験することのない一大イベントですよね。 妊娠と出産では、それぞれ義務付けられた休暇を取得しなければなりません。したがって、数ヶ月はキャリアが途切れるのを避けられないのです。 妊娠期間の休暇である産前休暇の取得は任意ですが、仕事をしていて急に陣痛がきてしまってそのまま休むとなると、会社に大きな迷惑をかけてしまうため、働く妊婦のほぼ全員が取得します。 そして産後休暇は、母体回復のために取得が義務付けられています。産後8週間の休暇が定められていますが、最短42日で医師の許可が出れば働くことも可能です。 しかしながら、1ヶ月以上は必ず休むことになるため、働いてキャリアアップを目指している方、なかなか仕事が休めない方などは妊娠へのハードルが高く感じるでしょう。 育児 育児はもちろん女性だけがするものではありません。しかし、授乳など母親にしかできない育児もあります。 我が子に向き合い育児をしていくうちに、仕事よりも家庭や育児に専念する方が自分には合っているかもしれないと考える方や、「子どもが小さいうちは、できるだけ一緒にいたい」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。 また多くの自治体で待機児童の問題もあり、保育園に預けてすぐに復職する予定であっても、2年間育児休業を取得しても保育園入園が叶わず、やむを得ずに退職を選択する方もいます。 育児は初めての経験だからこそ、予想がつかないことが起きるものです。その結果、想像もしていなかったタイミングで仕事を失ったり、働き方を変えなければならなくなることもあるでしょう。 企業でキャリアアップ?働き方を変える? さらに企業で数年働いていると、これからも続けていくのか働き方を変えるのかという悩みが出てきます。 女性が働きやすい環境であるのであれば、もちろんそのまま続けていくという選択になりますし、難しそうであれば働き方も変えていかなければなりません。 では、どのような選択肢があるのでしょうか。 フルタイムで働きながらキャリアアップ 今フルタイムで働いている方は、働き方を変えずにキャリアアップや長く働いていくことをまずは考えるでしょう。今の仕事が好きな方、今の仕事が安定している方、やりたいことや取りたい資格があるなど目標が明確な方はフルタイム勤務を続けていくことが一番です。 ただ先述の通り、女性であるからこそのライフイベントが発生する可能性もあります。その場合に向けても、まずはフルタイム勤務前提でキャリアを設計しつつ、他の選択肢として時短勤務になるかもしれないなどの可能性を頭に置いておくことが大切です。 ただ残念ながら、子どもが小さい間に時短勤務を選択すると、今までと任される業務が変わったり、「マミートラック」と言われる状況に陥ったりすることもあるのも現実です。今の企業がフルタイムで子育てしながらキャリアを積んでいける環境か、先輩社員の事例を見ながら見極めておきましょう。 フルタイムでの勤務を希望しているけれども、子育てしながらフルタイムを続けるのが難しそうな場合には、早いうちに転職を検討することも必要かもしれません。 扶養内でのパートタイマー 結婚や出産を機に、パートナーの扶養内で働くという選択もあります。 昔は結婚すると、寿退社をして女性は家庭に入るというような風潮が強くありましたが、現在は育児や家事と両立できる程度の時間でパートに出る女性が多くいます。 これは元々フルタイムで会社員として頑張っていた方が、家事や育児にも時間を取りながら、社会との繋がりが薄くなってしまう不安を解消するためにも良い選択でしょう。また扶養範囲内とはいえ、月数万円のパート収入は、家計にとっても大きなプラスになります。 出産や育児を経験すると、社会との繋がりがないことに不安を覚えたり、日中子どもと2人きりでの生活をストレスに感じたりする女性も多くいます。 フルタイムで働くのは難しいけれど少し外に出て働きたい方や、これからの教育費なども考えて家計の足しにしたい方には、パートで働くという選択肢もよいでしょう。 フリーランスとして独立 近年注目されているのが、フリーランスとして独立するという働き方です。最近では在宅ワークの求人なども多数あり、インターネットで仕事を見つけやすいので、空いた時間を効率的に使って働きたい方や就労証明を出して保育園に子どもを預けたいという方にはおすすめです。 フリーランスは個人事業主になるので、収入面で不安定になることは否めませんし、社会保険料などの負担が大きくなる可能性もあります。ただし、フリーランスであっても、扶養控除内の収入であれば、保険組合によってはそのままパートナーの健康保険に入ることもできます。事前によく調べておくとよいでしょう。 独立なんて怖い!と思うかもしれませんが、webデザインやwebライター、SNS運用など女性に人気の職業も多数あるため、働き方や仕事内容に興味のある方は、詳しく情報収集してみてはいかがでしょうか。 企業でキャリアを積んでいきたい女性へのハードルとは? 今の職種でキャリアを積んでいきたいという女性は多いと思います。特に専門職など、今の業務内容が好きであったり、会社に愛着があることもありますよね。 ずっと同じように働いていくことができれば良いのですが、長期的に考えた際に自分の理想のキャリアを描くことができない可能性も考えなければなりません。残念ながら、女性であるからこそ、キャリアへのハードルを感じることもあるからです。 男女での評価の違い 男女平等が謳われている世の中ですが、まだまだ男女格差が残っている企業もあります。 事務職だからといって、お茶汲みやコピーを頼まれることもあるのではないでしょうか。また、女性の昇進が難しかったり、あまり例がなかったりすることもあるかもしれません。 さらに、独身であれば結婚の予定やパートナーの有無を聞かれたりと、女性の突然のライフイベントの発生に敏感になっている企業もあります。重要な大型プロジェクトを任せてみたいけど、数年がかりのものであれば、途中で妊娠などの事情で抜けなければならない状況に陥ることもあるからです。 そうなってくると、自然と重要なポジションには男性がついていることが多いと感じてしまうのではないでしょうか。 女性のロールモデルがいない 「子どもができても、同じように仕事を続けていきたい」「同期に遅れることなくキャリアアップしていきたい」と具体的なイメージが自分の中にあったとしても、実際に体現している方がいなければ不安になりますよね。 まず想像できるのが、女性が昇進するのは難しいのではないかということ。そして、子育てをしながら今の会社に長く勤めるのは難しいのではないかということです。 長く勤めるのであれば、それなりに評価されたり昇進したりすることを期待しますが、そういった扱いを受けている女性が他にいなければ期待は薄くなります。また、評価や昇進に興味がなかったとしても、「興味がない」ことで居づらくならないのか、という不安もあるでしょう。 もちろん会社の創業年数なども関係するので、まだ若い会社なのであれば自分がロールモデルになっていくということもあり得ます。 会社の規模や女性の在籍年数などを考えた時に、今後への不安があるのか判断できればいいですね。 将来の家族計画が未定 「仕事は楽しいけど、いつか子どもが欲しいなぁ」と考える女性は少なくありません。子どもは授かりものですからいつ妊娠できるかもわかりませんし、パートナーと考えを擦り合わせておく必要もあります。 いつになるかわからない「いつか」のために仕事を少し抑え気味にするのか、悩ましいところですよね。 その場合は、現在の仕事に不満がないのであればそのまま仕事に取り組むのがいいのではないでしょうか。「いつか」の可能性が頭にあるだけでも十分ということもあります。 ワークライフバランスを重視する際の注意点 ライフイベントの発生など何らかの節目のタイミングで、ワークライフバランスを重視した働き方に変えようと思う方は多いのではないでしょうか。 例えば出産を機に専業主婦になるのも一つの選択です。しかし、とりあえず仕事を辞めるというような考え方では、その後の人生において後悔する可能性もあるのです。 ワークライフバランスを重視するあまり、キャリアの観点で後悔しないように注意するポイントを紹介します。 パートナーの理解を得る ワークライフバランスを重視して、フルタイムからパートタイム勤務に変更するなどキャリアを大きく変更するのであれば、パートナーの理解を得ることはとても大切です。 今までフルタイムの共働きであったのであれば、家にいる時間が長くなる分家事の分担を変えてみたり、毎月のお小遣いを変動させてみたりと工夫することも必要になるでしょう。 パートタイム勤務になると変にパートナーとの格差を感じてしまったり、上下関係が生まれてしまうこともあるので、事前にしっかりとお互いの考えを擦り合わせておくと安心です。 長期的にみたお金の問題 仕事の時間を減らすという選択をした場合、当然ながら時間労働から得られる収入は減少します。 今はそれでも生活できていけると感じるかもしれませんが、将来的に子どもの教育費やマイホーム資金など長期的にお金の問題を考えておく必要があります。 必要であればFPに相談して、将来設計や保険の見直しなども行っておくと安心できます。 「仕事=お金」が全てというわけではありませんが、ワークライフバランスを重視した選択をしたのにも関わらず、ライフの部分が崩れてしまう可能性もあるのです。今までと同じような支出をしていくことはできないことを、理解しておきましょう。 逃げの選択になっていないか考える 後々振り返った時に後悔しないためには、今選択しようとしていることが「逃げ」の選択になっていないかを一度考えてみてください。 「通勤が嫌だから」「残業が嫌だから」「やりがいがないから」などネガティブな理由ばかり思いつく時は、要注意です。 または「パートナーのために」「子どものために」と、決断の主語が他の人になっている時も、一度落ち着いて考えてみましょう。 自分が何をしたいか、どういう生活を送りたいかということが不明確なまま、嫌な理由や誰かのためにという理由を見つけて決断すると責任転嫁してしまう可能性があります。 「あなたのために仕事辞めて、キャリアを諦めたのに!」という気持ちになってしまうのも良くないですし、言われた相手も困ってしまいますよね。 キャリアを考えるときは、これからの人生全体を考えるようにして突発的な逃げの選択になってしまわないように気をつけましょう。 女性がキャリアを充実させるポイント さまざまなキャリアの選択肢がありますが、あなたが一番後悔なく自分らしく在れるようにしたいですね。 女性であるからこその我慢もあるかもしれませんが、女性であるからといってキャリアを諦めてはいけません。 あなたのキャリアを充実したものにするポイントを紹介します。 頼れるものはしっかりと頼る フルタイム働きながら子育てもするというのであれば、パートナーはもちろん周りをしっかりと頼りましょう。 近くに住んでいるのであればご両親に保育園のお迎えを頼んだり、家事まで手が回らないというのであれば、ベビーシッターやハウスキーパーの手を借りるというのはいかがでしょうか。 バリバリ仕事を頑張っていきたいという女性の多くは、仕事も家庭も疎かにしない!と自分で全てを背負い込んでしまいがちですが、頼れるものは頼るというのが長くキャリアを歩んでいくためには必要な方法です。 転職して評価される環境を選ぶ 「仕事を頑張っていく!」という方は、今の環境に対して不安があるのであれば、この環境で頑張り続けるというよりも、自分が評価されるような環境を選ぶことも大切です。 たとえば管理職を目指しているのに、女性管理職がいない職場だと出世にも時間がかかりそうですよね。その場合、同じ業界内でも女性管理職比率が高い会社を選んだり、子育て支援をしっかりと行っている会社を選ぶことで不安は薄くなるでしょう。 自分がどのような女性になりたいのか、どのような働き方をしたいのかを体現している、ロールモデルのような方が複数いる会社に出会えるかもしれません。 キャリアプランを練る 女性がキャリアを充実させるためには、キャリアプランをしっかりと練っておくことが大切です。 なんとなくで進んでいても上手くいくこともあります。しかし、突発的なライフイベントの発生などで本当はやりたかったことができなくなる可能性も十分にあるのです。 自分はどのようになりたいか、そして自分は今それに向かって進んでいけているのかを明確にしてみてはいかがでしょうか。 働き方や待遇の面での希望と、自分自身のスキルを棚卸することで今の立ち位置を知ることでこれからの行動を考えやすくなります。 自分自身で考えることも大切ですが、プロのキャリアコンサルタントと相談しつつキャリアプランを練ることもおすすめです。 あなたが理想としているプランに対して、実現するための行動指針を作ることができるでしょう。転職を考えていなかったとしても、現在の市況間など踏まえて考えが変わってくる可能性もあります。 キャリアコンサルタントに相談というと、転職をする人が仕事を紹介してもらうようなイメージが強いですが、今後のキャリアプランを相談するだけという方も多く利用しています。 プロの手助けも受けながら後悔しない、自分らしいキャリアプランを見つけてみてください。

仕事の辞め癖と逃げ癖、その末路には何がある?