諦めないといけない?子育てとキャリアを両立するポイント

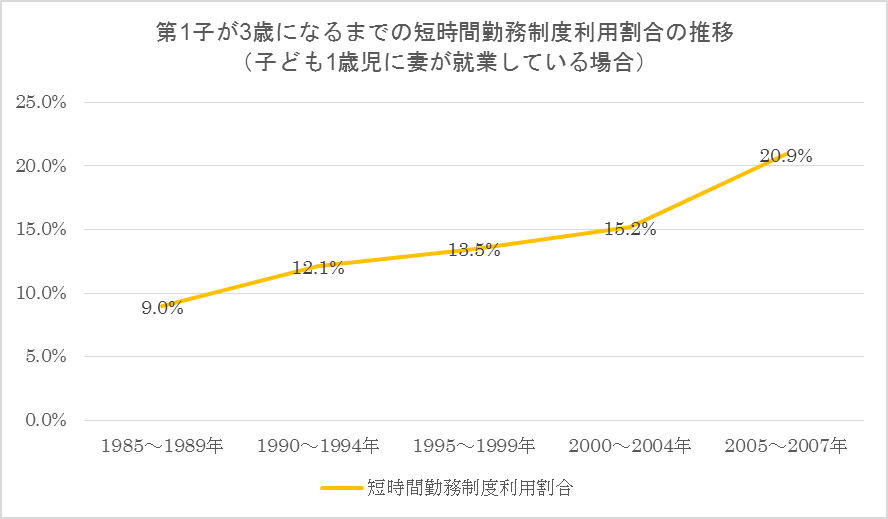

「子どもは欲しいけどキャリアを諦めたくない」「出産後のキャリアが心配…」 今後のライフプランを考えたときに、育児とキャリアの問題にぶつかる女性は多いのではないでしょうか。実際に日本ではまだ残念ながら妊娠・出産を機に、それまでのキャリアから遠ざかってしまう方が多くいます。 ここでは女性が妊娠・出産を経て、子育てとキャリアを両立していくポイントをご紹介していきます。これからが不安な方も、今の現状に不安がある方もぜひ最後まで読んでみてください。 妊娠と出産で変化すること 女性は妊娠・出産をすると多くの変化を経験することになります。自分自身の身体や心が変化することはもちろん、仕事や生活面でも変化を感じることになるでしょう。 ここでは実際にどのような変化があるのかをご紹介していきます。変化と向き合うことで、不安が少し和らぐかもしれません。 女性の身体と心の変化 妊娠をすると女性の身体の中では、大きな変化が起きていきます。妊娠をイメージすると、徐々にお腹が大きくなっていってしんどそうという点に着目しがちです。しかし、まだお腹が目立っていない不安定な状態のときに、より悪阻などの症状が出やすくなります。 まだ会社や周りにも報告できないような段階が一番辛いということもあるのです。毎回の妊婦健診でしっかりと成長を確認しながら、身体の変化と向き合う必要があります。 身体の変化に伴い、精神的にも情緒不安定になることが多くあります。小さなことでイライラしたり、涙もろくなったりと周りの人にぶつかってしまうこともあるでしょう。 働いている方であれば、今まで通りに仕事が進められなくなることで、今後のキャリアを考えて不安や苛つきを感じるようになります。 生活の変化 妊娠・出産することで生活面にも変化が出てきます。例えば妊娠中だと、生ものやお酒などの摂取を制限しなくてはいけなくなったり、睡眠不足に陥ることもあります。 睡眠不足に関しては、出産後もしばらくは続きますし、やっと身体が軽くなってゆっくり休めると思っても、子どものお世話で夜中に何度も起きないといけない生活が始まるのです。 子どもが生まれてからは、ほとんどの方が子ども中心の生活に変化するでしょう。仕事終わりに同僚と飲みに出かけたり、休みの日はお昼まで寝たり、自分の楽しさを優先する生活はなかなかできなくなります。 出産後の職場復帰をしても、周りは今まで通りなのに自分は子育てがあるから制限が増えていると感じることもあるでしょう。 金銭面での変化 妊娠してすぐに大きな出費があるわけではありませんが、今後の生活を考えると金銭面でも変化が出てきます。 出産費用に関しても、補助があるとはいえ多少持ち出しがあったり、事前にベビーグッズを買い揃える段階でも出費があります。 長期的にみても生まれてくる子どもの将来を考えて貯蓄をしていかなければならなくなるのです。今まで自分の収入は自分の好きなように使っていた場合は、ストレスを感じてしまうかもしれません。 子どもとの生活が始まることで、生活レベルを変えなければいけないという方もいるでしょう。 仕事や職場での変化 業務内容によっては妊娠することで、今まで通りの働きができなくなる可能性があります。普段から重いものを持つ仕事をしていたり、ずっと立ち仕事をしているという場合は、上司に相談して業務内容を変更してもらわなければならなくなるかもしれません。 自分自身が大好きな仕事や部署であっても、妊婦の体調を考慮するとそのまま続けていくのが難しいということもあるのです。 また妊娠がわかると産前産後に絶対に休まなければならない期間があるので、現在担当している顧客を外されてしまったりすることもよくあります。自分の頑張りで手にした仕事でも、他の人に引き継がなくてはなりません。 顧客のことを考えると当たり前の判断ですが、自分自身の仕事が奪われていくような感覚になってしまうかもしれません。また職場復帰をした際に、同じ居場所がないかもしれないという不安もあるでしょう。 子育て×キャリアでぶつかる壁 子育てをしながら自分のキャリアを進んでいく、その中でぶつかる壁はたくさんあります。ここではその中でも時間・収入・キャリアについてご紹介していきます。 勤務時間が限られる 子どもが小さいうちは、保育園のお迎えなどが必要になりフルタイムで働くのが難しくなります。出産前は気軽に残業できていたものが、絶対に終わらさないといけないという時間に制限がうまれるのです。 子どもとの生活が始まる前までは、自分の仕事のキリが良いところまでしっかりと終わらせてから帰ることができていたかもしれません。しかし業務ベースでの行動はできなくなり、効率よく時間内に終わらせる工夫が必要になるのです。 絶対に深夜に対応しないといけない業務があったり、お迎えの時間に外せない予定があるなど、業務を変えてもらう必要が出てくるかもしれません。 自分自身で効率化や周りのサポート受けやすくする工夫など、しっかりと構築しておかなければ思うように業務に取り組むことが難しくなるでしょう。 急な欠勤や早退が増える 子育て中の方がぶつかる壁としてよく言われるのが、子どもの体調不良による急な欠勤や早退です。職場の雰囲気によってはとても休みづらく、嫌味を言われるということもあるかもしれません。 保育園などの集団行動をしていると、いくら自宅で体調管理に気をつけていたとしても流行病などをすぐにもらってきてしまいます。看病をしなければならないので、自分自身が体調不良に陥るということもよくあります。 仕事に穴を開けてしまって申し訳ないと感じつつ、自分の持つ有休を使って休んだり、有休が足りなくなると欠勤をしたりしなくてはいけません。 大切なプレゼンの日に子どもが熱を出したり、商談のアポイントの直前に保育園から呼び出しの電話がかかってきたり、自分の予想できないところで不本意ながら周りに負担を強いてしまっているかもしれません。 周りにサポートしてもらっていることを想像しつつ、自己嫌悪になることがよくあります。 出産前よりも収入が減少する 時短勤務をしたり、残業をやめたりすることでその分の収入は減少します。出産前と同じ部署で同じ内容の仕事をしていても、収入は以前と変わってしまうのです。同じような成果を出しても、時短勤務だと計算上賞与が減ってしまうということもあります。 勤務時間が限られるので業務の効率化を進んでやらなければなりません。しっかりと業務量を調整してくれる職場であれば働きやすいかもしれませんが、あまり勤務時間は考慮されず、各自の工夫に任せられることもあるでしょう。 収入が減るのに工夫もしなくてはならない、成果もあまり評価してもらえない、そういった不満が出てくるかもしれません。 キャリアアップに難しさを感じる 子育てしながらのキャリアアップが難しいと感じる職場も多くあります。例えば、管理職を目指しているのであればクレームや緊急事態の判断などをしなければならず、臨機応変にいつでも対応できる人が好まれることが多くなります。会社から高い評価も必要になりますが、急な欠勤などで評価が下がっている場合もあるでしょう。 仕事内容が好きで成果を残していたとしても、育児が自分のキャリアアップの壁になってしまうことは悲しいですが、あり得るのです。 キャリアアップのためにはもっとたくさん勉強したり、経験したりしなくてはならないという場合でも、スケジュール調整が上手くいかないこともありますよね。 また休んでしまうかもしれないという気持ちがあると、なかなか新しいことに挑戦できなかったり、社内でも手を挙げづらくなってしまうでしょう。 子育てとキャリアの両立には準備が不可欠 自分らしく働いていく、キャリアアップを目指していくということは、子育てとの両立を考えると、出産前よりも難しくなります。しかし絶対に無理であったり諦めなければならないということではありません。 周りを頼ったり、しっかりとルールを決めたりと準備をしておくことで、自分自身のストレスも軽減され育児との両立がしやすくなります。実際に子育てが始まる前に納得感のある選択をできるようにしておきましょう。 パートナーとの話し合い まず絶対にしなければならないのが、共に子どもを育てるパートナーとの話合いです。これは子育てが始まってからではなく、妊娠中などにしっかりと役割分担について互いに納得しておきましょう。 職場復帰をした場合に、保育園の送り迎えはどちらが担当するか、熱が出た場合はどちらが対応するかなど決めておくことがたくさんあります。どちらかに負担が偏ってしまうと、実際に子育てが始まった時に不満が溜まってしまいます。 お互いのキャリアについての考えを話すことで、どちらかが時短勤務をするなどの選択肢も出てくるでしょう。女性が家事育児の負担を多く受け持つことが多い世の中ですが、もちろん逆でもいいのです。男性のほうが時間を調整しやすい仕事であれば、家事育児をより多く担っていくという選択肢も出てくるかもしれません。 男性育休制度も広く普及し始めているので、うまく制度を利用しながら子育てとキャリアの両立を図っていくこともできるでしょう。 パートナーとの話し合いにおいては、問題に直面した際に慌ててしまったり、ストレスを感じてしまわないように納得感を持っておくことが大切です。 受けられるサポートの確認 パートナーがいるから大丈夫と思うのではなく、子育て中に受けられるサポートはしっかりと整理しておきましょう。 近くに両親が住んでいる場合は、お迎えを頼めるかもしれませんし緊急事態のサポートをお願いできるかもしれません。その場合も、両親にどういった時に助けて欲しいのかを事前に伝えておくことが大切です。 現在は地域での公共サポートも充実してきています。かかる費用が安かったり無料で使えるものもあるので、子育てと仕事を両立させるために使えそうなサポートは整理しておきましょう。 地域によっては事前に登録しておくことで、ボランティアの方が保育園にお迎えに行ってくれたり、家事代行サービスの無料チケットがもらえたりします。近くに頼れる大人がいないという場合には、助けになってくれるはずです。 調べるのが面倒だと感じるかもしれませんが、地域の保健所などに問い合わせるとすぐに教えてくれるので、子育てが始まる前に情報収集だけでも済ませておきましょう。 子育てもキャリアも諦めない選択 「子どもがいるからキャリアを諦めないといけない」 そのようなことはありません。あなた自身が理想とするキャリアを歩んでいくことは難しくなる可能性はありますが、理想とは少し形が違っていてもキャリアの選択肢はたくさんあるのです。 子育て✖️キャリアで優先したいものを考える 子どもを育てながらキャリアを積んでいくには、何を自分が優先していきたいのかを考えてみてください。 「子どもと触れ合う時間をもっと確保したい」「仕事の資格取得のために土日も勉強に充てたい」 色々な気持ちが織り混ざっていると思います。子どもとの時間をもっと大切にしたいのか、仕事のための時間をもっと確保したいのかどちらでしょうか。 今は仕事を頑張る時期なのか、仕事を抑えて子育てに向き合いたいのかを自分の中で考えてみることで日々のストレスが軽減されるかもしれません。 子どもとの時間を優先するために働き方や働く環境を変えるという選択もありますし、仕事時間を確保するために延長保育を利用したりベビーシッターを利用することで仕事時間を生み出すこともできます。 まずは何を優先して、どこに時間を充てたいかを考えてみると良いかもしれません。 思い切って転職も視野に入れる 子育てと仕事の両立をスタートさせようとしても、なかなかうまくいかないこともあります。職場の理解が追いついていないと、働きながらも肩身の狭い想いをすることになるでしょう。 今の職場では子育て中の働き方に理解を得ることができないと感じてしまう場合には、思い切って転職するという選択もあります。 仕事内容や関わる業界が好きだという場合でも、経験者として同じ業界に転職することができます。今の職場に強いこだわりがないのであれば、子育てとキャリアを両立しやすい環境を自分で探しにいくのがおすすめです。 子育て中の働き方に理解がある職場を探すのは、難しいと感じるかもしれません。そういった方はひとつの目安として、厚生労働省が発表している「くるみん認定企業」を調べてみると参考になります。 くるみん認定企業は、子育てサポート企業として厚生労働省が認定している企業なので、子育てとの両立を支援するような制度の導入や利用が進んでいるのです。 そういった子育て中の先輩社員がたくさんいる環境で、新たなスタートを切る選択もあなたのキャリアを形成する上で貴重な経験になるはずです。 まとめ 子育てをしながらでも自分のキャリアを諦めないという選択をするために、まずはたくさん考えてみてください。 今の社会では、妊娠・出産を機にキャリアから離れる女性がたくさんいます。それでもしっかりと考え、工夫していくことで子育てをしながらでも充実したキャリア形成をしていくことができるのです。 子どもというかけがえのない存在を守るため、一度しかない人生であなたのキャリアを守るため、人と比べるのではなくあなたと子どもが笑顔で過ごすことのできる選択をできると良いですね。

40代で仕事が辛い!希望通りの転職はできる?

「40代になって、今までより仕事が辛くなってきた…」「今から転職は無理だろうなぁ」そのように悩んではいませんか? 多くの方は40代になると、もう働く環境を変えることは難しいと感じています。今の会社でのキャリアもありますし、家族やパートナーとの生活があるという方もいらっしゃいますよね。 ここでは40代で仕事が辛く、転職したいと考えている方に向けて希望する転職をするために必要な準備をご紹介しています。 最後まで読んでぜひ参考にしてみてください。 40代の会社員を取り巻く現状 40代になると、20代、30代の頃とは違った悩みが出てきます。自分だけでなく、自分自身を取り巻く環境が大きく変わっているということもあります。 まずは40代が置かれている環境を知っておきましょう。 ライフステージの変化 40代になると、家族の生活を支えていたり、住宅ローンなどの固定した支出があったりと、自分の意思だけで簡単に転職へ踏み出すのが難しい方が多いのではないでしょうか。 自分やパートナーの両親が高齢になってくると、今後の介護の問題も出てきます。働く場所を変えるのが難しかったり、勤務時間が変わってしまうのが難しかったり、様々な条件に縛られながら働いている方もいるでしょう。 もっと他にやりたいことができたり、職場が嫌になってしまったりしても、我慢して同じ職場に留まっているという方が大勢います。 40代はまだまだこれからキャリアが続いていくにもかかわらず、自由にキャリアチェンジに挑戦するのが難しい世代でもあるのです。 多くの企業で40代というとベテランのような扱いになりますが、会社の中のキャリアでも、新卒から定年までの期間でまだ半分経過したところですよね。就職したての20代などを思い返すと、やりたいことやなりたい姿があったと思います。そのような理想の自分に近づけている方はどれくらいいるのでしょうか。 40代は若手とも言われず、必ずしもベテランと言われるわけではない、狭間の世代といえるのです。 今後のキャリパスが不透明 40代になると周りの同僚がどんどん出世をしていたり、転職して違うキャリアを歩んでいることが多いのではないでしょうか。 社内で出世してより責任ある立場を目指していく人、環境を変えて違うチャレンジをする人、様々な選択を目の当たりにすると、自分自身も今後のキャリアを考えなければならないという気になりますよね。 あまり仕事内容が変わらなかったり、ポジションも変わらなかったりするとキャリアが停滞していると感じてしまいます。 自分よりもキャリアの長い人が大勢いると、これから今の職場でのキャリアアップは難しいのかもしれないと思うはずです。 上司から今後のキャリアパスについても、特に何も言われていないとなると目指すものがわからなくなってしまいます。自分自身の今後の姿がわからないということは、とても不安になるものです。 会社の今後に不安を感じる 20代、30代の頃は目の前の仕事をひたすらこなし、社内での評価を着実に上げてきた方でも、40代になると他の企業や業界の状態にまで目がいくようになりますよね。 そういった中で、自分の会社が他の会社よりも少し時代遅れな点を見つけてしまうことがあります。他の会社がシステム化しているものが、まだ紙媒体であったり、リモートワークに対応していないなどわかりやすい違いは目につきますよね。 これから定年まで働くことをイメージすると、このままの会社にいて安心できるのだろうかと想像するでしょう。経営に直接関わることがない部署だとしても、経営状況が心配になってしまうのではないでしょうか。 そのような状態から、40代で最後の転職をしようと考える方も多くなってきます。 すぐに転職できない理由 40代での転職にハードルを感じる人が多いですが、たしかにすぐに転職できない理由があるのです。希望する転職を成功させるためには、難しい理由をしっかりと理解しておく必要があります。 もちろん全ての方に当てはまる理由ではありませんが、ここでは代表的な理由をご紹介していきます。 あなた自身に当てはまるか、確認しながら読み進めてみてくださいね。 ピッタリの求人が少ない 40代での転職が難しい大きな理由の一つは、40代という中堅からベテラン層を求める求人が少ないということです。これはピッタリの求人が全くないという訳ではありません。40代の採用を視野に入れている求人は、同じ業界や業種での経験を活かして即戦力採用を考えているのです。 即戦力の良いポジションは、ヘッドハンティングや縁故などで信頼できる人物を探す傾向があり、求人サイトのようなオープンな場所で公開されていないことも多くあります。 あなたが現在社内でとてもいいポジションにいたとしても、それが転職市場でも求められているとは限りません。今いる会社での評価が転職する際にも影響するというわけではないのです。 社内でずっとエースのように働いていた方でも、いざ転職活動を始めてみると書類の段階でお見送りになってしまうということも少なくありません。 そして、いざ転職活動を始めて求人票を確認すると、条件が合わないということが多くあります。転職するのであれば、今貰っている給料水準と同等または条件をより良くしたいと考える方が多いのではないでしょうか。 40代まで同じ企業でキャリアを積んでいる方であればなおさら、順調に昇給していて同年代よりも高い生活水準になっているかもしれません。 そのような場合には、なかなか希望する条件の求人を見つけるのが難しくなってしまいます。 異業種に転職はハードルが高い 「他にやりたいことがある!」「異業種に挑戦したい!」 そのように考えて転職を視野に入れる方もいらっしゃいます。40代になると多くの企業では、中途採用は即戦力のみという条件をつけています。全くの未経験の業種を40代で挑戦するというのは、とても難易度が高いということです。 求人を出している企業からしても、未経験であるのであれば若手を社内で育てていくほうがいいと考えるところが多くなります。企業は40代で未経験の社員を採用した場合、育成していくことにハードルを感じてしまうのです。教育担当の社員の方が年下であったり、教育後にひとり立ちしてから定年まで働ける期間が短いということも懸念されるからです。 あなた自身がいくら前向きで、学んで活躍していきたいと考えていても、企業側からすると40代の未経験採用はハードルが高いと感じられてしまうのです。 転職活動を始めるためには準備が必須 40代での転職活動の難しさをご紹介しましたが、しっかりと準備することで希望する転職を叶えることもできます。40代で転職に踏み出したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。 まず自己分析から始める 転職活動を始めるには、まずは自分のことを知っていくのが大切です。 先に求人を探すようなイメージが強いかもしれませんが、あなた自身の希望の職種や働き方をしっかりと認識してから出ないと、求人を探している時間が無駄になってしまうかもしれません。 あなた自身がどういった理由で何を大切にしているか知っておくことで、転職活動にも活かせますし、今後のキャリアの中でも活かしていくことができます。 今までのキャリアからではなく、幼少時代からしっかりと振り返ることであなたが根本的に大事にしていることや、どんな時に達成感を感じるのかなどがわかってきます。 チームで何かを目指すことにやりがいを感じていたことを思い出すかもしれませんし、逆にもっと1人でコツコツ作業を進める仕事の方が安心できると思うかもしれません。 40代まで続けられた仕事だからといって、本当にあなたの根本的な性質に合った仕事とは限らないのです。 転職で叶えたいことを言語化する あなたが転職を考える理由はなんでしょうか? 「転職理由」と聞かれると、労働環境が悪い、給料が上がらない、スキルアップができない、などネガティブな理由が思い浮かびそうですよね。 しかし実際に転職活動をするのであれば、ネガティブな理由を解消することだけを重視していると、後で後悔することもあります。 あなたが実際に転職することでどうなりたいかを明確にし、しっかりと言語化しておくことが重要です。漠然とした理由での転職活動をしていると、最終的な判断をするときに妥協してしまうことがあります。 忙しいのが嫌で転職を決めたはずなのに、給料面に引かれて入社してみると前の職場よりも残業が多かった、などということも起こるのです。そうなってしまうと、そもそも何のために転職したんだろうと思いますよね。 あなた自身が転職することで叶えたいことが、時間に余裕を持つことなのであれば、どこまで収入を下げても許容できるのか、など具体的に考えておく必要があるのです。 未経験分野へは先に時間を投資する 「もう40代だから未経験分野には挑戦できない…」「新しいことを始めるのは遅いよなぁ」 そのように考えるひとも多いのではないでしょうか?確かに未経験分野に急にチャレンジするのは、とても難易度が高いのが現実です。 しかし、転職活動を始める前に挑戦したい分野の知識をつけ、経験を積んでおくことで希望する転職が叶うかもしれません。 やりたいことにすぐ挑戦するのは大切なことですが、後先考えずに今の仕事を離れるのはリスクがありますよね。40代で新しい分野に挑戦したいと思ったら、まずは現職に留まったまま休日に勉強をしたり、副業で仕事を始めてみることがおすすめです。 例えば、営業職でずっとキャリアを歩んできた方が、急にエンジニアになりたいと言っても求人を出している企業からすると、続けてくれるのかちょっと心配ですよね。 今の仕事に留まったままでも休日に知識本を読むことはできますし、実際に手を動かしてサイトを作ってみることもできます。余裕があれば、副業サイトで仕事を受注することもできるのです。そういう実績を作っておけば、書類や面接の段階で実際に作ったサイトをアピールの材料として使うこともできます。 このようにしっかりと努力した結果を見せることで、企業からの信頼度が上がり、未経験分野でも転職成功の確率が格段に上がるのです。 そしてこれには、あなた自身にも大きなメリットがあります。興味があって挑戦したい分野が、本当にやりたいことなのかを知る機会になるのです。それは転職は成功したけど、やっぱり向いていなかったという事態を防ぐことができます。 このように年齢を気にして未経験分野への挑戦に足踏みしている方は、まず未経験分野へ時間の投資をしてみるのはいかがでしょうか。 転職市場の情報を集める 転職活動をするにはどの年代にも共通して、転職市場の情報を集めることがとても重要になります。 今現在、どの分野の企業が多く求人を出しているのか、大量採用を実施している企業はあるか、大量リストラをした企業があるか、などいつもなら何気なくみている新聞やニュースの情報が大きく影響してくるのです。 あなたが希望している業界の状態はどうでしょうか。 どの企業も早期退職を促していたり、リストラを検討していたりするような業界だと、今から経験が浅くてもやる気のある人を育てるような体力はないですよね。 システムエラーで業績が大きく落ちてしまったのであれば、今強化したいのは即戦力のエンジニアかもしれませんし、顧客フォローのためにカスタマーセンターを新設するかもしれません。そういった流れを予測するために、しっかりと情報を集めて分析しておくことが大切です。 希望する業界や職種の現在とこれからの状況を大まかにでも見定めておくと、実際の転職活動でも上手く面接の受け応えに活かせるはずです。 キャリアコンサルタントに相談する 転職を最短距離で成功させたい方は、キャリアコンサルタントへ相談してみてください。なんとなく相談することにハードルを感じるかもしれませんが、相談したからといって転職を強要されるようなこともないので、忙しい方ほどサポートを受けることがおすすめです。 自己分析をしてみたけど、そこから履歴書に落とし込むのが難しかったり、今の仕事が合っているのかわからないという方もプロから適切なアドバイスを受けることができます。 転職市場の情報は個人で集めるのに限界がありますよね。そして想定するしかできませんが、キャリアコンサルタントに依頼することで求人を出す企業側の考えや視点を得ることができるのです。 あなたの今までのキャリアを活かせる選択肢を提案してもらえたりと、家族や友人に相談するだけでは知り得なかったことに気付かせてもらえるかもしれません。 また年齢が上がるにつれて、自分の悩みを人に話すのが苦手になっている方もいますよね。そういった方ほど、プライベートでは関わりのない、キャリアのプロに話を聞いてもらうだけで気持ちが楽になるのではないでしょうか。 そして今後またキャリアに悩んだ際に相談できる相手がいるというのは、心強いものです。 年齢を理由に転職を諦めようとしている方も、40代のこれからの可能性を知りたいという方も、ぜひ一度プロのキャリアコンサルタントに相談してみてはいかがでしょうか。 あなたのキャリアが一歩前に進み出すかもしれません。

新人?ベテラン?キャリアの行き詰まりを感じる30代の不満5選と対処法

「仕事には慣れたけど、今後のキャリアが不安!」「このまま会社でどうなっていくんだろ?」 30代になると、そのようにキャリアの行き詰まりを感じる方が多くいらっしゃいます。そのような人に向けて、よくある不満や対処法をご紹介していきます。 今なんとなく不安になっている方は、ぜひ自分に当てはめながら読んでみてください。 30代を取り巻く環境 30代になると、新人の頃とは社内の立ち位置が変わってくる人が多いですよね。ここでは働く30代を取り巻く環境をご紹介していきます。 仕事に慣れてくる 30代になると、今の仕事内容にだいぶ慣れてきているのではないでしょうか。新人の頃は仕事を覚え、慣れていくことに必死だったかもしれませんが、30代では、会社にも仕事内容にも慣れてきているはずです。 毎日緊張して出社することもなくなってきているでしょう。 仕事に慣れることで緊張感によるストレスも低下し、新しい仕事に挑戦する余裕も出てくるかもしれません。新しい挑戦をしやすい社風なのであれば、やりたいことを企画することもできるでしょう。 しかしそれを心地よく感じる人もいれば、当たり前のレベルがどんどん上がっていくことにストレスやプレッシャーを感じる人も多くいます。 そしてそういった悩みはなんとも表現しづらく、人に相談することなく自分に溜め込んでしまう方もいるのではないでしょうか。実は30代は、仕事には慣れたけど、なんとなく満たされないという悩みを持つ方が多くいます。 部下の教育が始まる 仕事に慣れてくると部下の教育も任され始めますよね。自分の業務だけでいっぱいいっぱいだと感じている方は、しんどくなっているかもしれません。教育担当の部下ができると、仕事を教えたり色々な相談に乗ったりと時間がたりなくなってしまいます。 そして仕事に慣れてきたからといって、教育に慣れているわけではありませんよね。また、「後輩に教えるよりも、自分の業務に集中したい」という方もいらっしゃるでしょう。 仕事ができることと、教育ができることは全くの別物なのです。上手く相談に乗れていないと感じたり、あなたの意図が伝わらなかったりとストレスを感じてしまうこともありますよね。 そういったストレスを上司に相談することができれば良いのですが、なかなか難しいことも多いでしょう。自分の業務も今まで通りにこなさなければならない状態で、部下の教育というプラスアルファに上手く対応していかなければなりません。 部下の教育というのは時間的制約はもちろんですが、相手のメンタルケアも担わなければならず、なかなかに大変なものです。そしてあなた自身の評価に直結するものではないことも多く、努力が報われないこともあるでしょう。 仕事に慣れてくると部下ができるのは避けられませんが、こんなことやりたくないのにと感じる方も多くいます。 結婚・出産などライフイベントが発生する 20代後半から30代になると、自分自身が結婚や出産を経験したり、パートナーが出産したり、または周りからの報告を受けることが多くなります。 今までは自分のキャリアや生活だけを考えていればよかったものが、結婚や出産でのライフイベントをきっかけに、家族でのこれからを考えなければならなくなります。お金の心配もありますし、働く時間や場所も考え直さなければならなくなるかもしれません。 今までは気にならなかった収入もパートナーと比べてしまって、もっと上を目指したくなるかもしれませんし、家族が増える場合は貯蓄の心配も出てきますよね。 大人だけの生活をしていた場合、赤ちゃんを迎えることになると生活のサイクルは一変します。今までは残業や飲み会が当たり前だったかもしれませんが、子どもをお風呂に入れるために定時で帰るという生活を理想とする可能性もあります。 ライフイベントの発生によって、今までとは職場での過ごし方が大きく変化するのです。それはあなたのキャリアにも直接影響を与えます。 30代が不満を感じるポイント5選 30代で感じるキャリアの行き詰まり。「自分はこのままでいいのか」と1度は考えたことがあるのではないでしょうか。 ここでは、30代で感じやすい不満をご紹介します。あなたに当てはまるものがないか確認してみてください。 ①給与・待遇への不満 30代になると、周りの給与や待遇も見えてくるようになります。あなたが今貰っている給与は、他の会社に比べて高いのか低いのかもわかりますよね。決して低くないとしても、20代からあまり変わらない水準なのであればそれは少し不満に感じるポイントになります。 現在はSNSが広く普及しているので、同じ業界の人の年収を知る機会があったり、副業でたくさん稼いでいる人をみたりすることも容易になりました。そのような状況で、少し自分の収入に不満を感じてくるかもしれません。 周りの人と比べすぎるのは良くないですが、同世代・同業界の人であれば一応の目安として知っておくことは大切です。 年を重ねて家族が増えていく中で、これから支出が増えていくことが予想されるのであればなおさら、給与や待遇面はしっかりと見直していかなければならないところですよね。 ②労働環境への不満 30代のあなたにとって、これから定年まで勤めると仮定すると、あと20年以上は働いていくことになります。そのように長い時間過ごす職場の環境は、心身ともに大きな影響を及ぼします。 離職理由でよく挙げられる中にも、「職場の人間関係」があるように、働く人と働く環境はとても大事なのです。そしてそれらは、あなたがどれだけ頑張っても改善できない可能性があるものだということも重要になります。 どれだけやりたかった仕事でも、一緒に働く同僚や上司との折り合いが悪いとあなたの能力を十分に発揮できないですよね。あなたがどれだけやる気に満ち溢れていても、部署や上司のモチベーションが低いと新しいことに挑戦できなかったり、頑張りを評価されないということも起こり得ます。 そしてモチベーションの低さや雰囲気の悪さは、簡単に人に伝播していってしまうのです。あなたが能力を発揮できなかったり、周りにストレスを感じているのであれば異動希望などの行動を起こしたほうがいいかもしれません。 ③仕事内容への不満 30代になり仕事にも慣れてくると、今やっている仕事内容に関しても不満が出てくるかもしれません。いつまで経っても同じ内容の仕事を任されていたり、雑用を頼まれたりすることはありませんか。 30代は、新人とベテランのちょうど狭間になる年代ですよね。両者の板挟みになることで、少し雑に扱われているような気分になることがあります。 新人に対して教育などの責任を持ちつつ、管理職や40代や50代のベテラン層と比べたらまだ若いという微妙な立ち位置だからです。 仕事に慣れて飽きがきてしまっていても、新人のサポートなどもあり、新しいことに挑戦できるような状況でない場合もあります。 飽きている仕事を上と下から板挟みにされて続けなければならない、そういった仕事内容に関しても不満が生まれやすくなります。 ④キャリアパスへの不満 また、30代になるとこれからの社内での立ち位置が気になりますよね。今の部署ではベテランの上司がたくさんいる、という環境であれば自分自身の昇進はまだ難しいと感じます。 それでも「今の仕事が楽しくて不満がない」というのであれば、全く問題はありません。しかし、これからのステップとして役職に就いていきたかったり、もっと昇格して収入を上げていきたいという気持ちがあるのであれば、今後のキャリアパスが不透明なのは不安になりますよね。 40代の先輩がまだ自分と同じような仕事をしていたり、評価をされていなかったりすると、自分の今後もそうなっていくのではないかと感じてしまうのも無理はありません。 今、入社時に目指していた仕事や部署の希望は、叶っているでしょうか。 数年働いて経験を積めば、異動できると言われることは多くあります。初心に戻って、今自分がやりたかったことができる場所にいることができているのか、これからその場所にいくことができるのか、考えてみてください。 ⑤会社の方針への不満 30代になると、会社全体のことも見えてきます。他社と比べると、なんだか時代遅れだと感じる点があったり、給与や待遇面でも変化がなかったりすると会社の方針自体に不満を感じるのではないでしょうか。 あなた自身が日々の業務で感じるデジタル化の遅れや、評価制度の古さなど少しずつの積み重ねから会社への不満が募っていきます。 現場の意見が全く反映されない古い経営方針だと、今後の経営が心配になってしまいますよね。時代に取り残されてしまうのではないかと思いながら働き続けるのは不満の原因になりやすいのです。 自分が今尽くしている会社の行く末に不安を感じながら働くのは、精神的に厳しいものがあります。30代になり周りが見えてくるタイミングで、これからの会社の方針に関しても、一度確認してみるのがおすすめです。 キャリアの行き詰まりを解消する方法 キャリアに行き詰まりを感じたら、何をすればいいのか迷いますよね。 ここでは30代になりキャリアが行き詰まっているように感じる方に向けて、自分でできることからプロに頼る方法まで紹介していきます。 自分に合った解決策を探してみてくださいね。 悩みの原因を考える 「なんだかキャリアが不安だなぁ」と感じたら、まずは具体的に不安を書き出してみてください。悩みがあるときは、その悩みの原因を明確にするのが大切です。 漠然とした悩みに対しては、漠然とした解決策しか思い付かず、結局現状の変化を得られないことがほとんどになります。悩みを感じているときは、チャンスだと思って自分の気持ちを言葉にしてみてください。 自分ができることを知る キャリアに行き詰まると、「やりたいことってなんだろう?」と考えがちですが、まずはあなた自身ができることを考えてみてください。 やりたいことはすぐに見つかるものではありません。 明確にやりたいことがあるのであれば、そこに向けて動き出していたり、必要なことを考えているのではないでしょうか。行き詰まりを感じて現状に不安がある状態とは、また違うはずです。 30代になり、今までの仕事や経験から自分ができるようになったことや、変わらず得意だということはありますか。 転職などキャリアチェンジを考えているのであれば、その得意なことが1番のアピールポイントになるのです。得意なことなんてない、という方もいらっしゃいますよね。胸を張って得意とは言えなくても、難なくこなせるようなことが業務の中にあると思います。 丁寧に資料を作ることであったり、時間を守ること、当たり前にいつもやっていることが他の人から見ると強みに映るという可能性もあります。 普段の業務を振り返ってみて、自分で苦になっていないと感じる業務を思い返してみてはいかがでしょうか。 プライベートとの両立を考える 30代になるとこれからのプライベートに関しても、悩みがあるのではないでしょうか。独身であれば結婚のことを考え、婚活を始めたいと思っているかもしれませんし、既婚者であれば子どもがほしいと考えているかもしれませんよね。 いずれにせよ、30代の暮らしがこれからもずっと続いていくというわけではありません。 これから起こるであろうプライベートの変化にあわせて、仕事にかける時間とプライベートにかける時間のバランスを考えていくことがおすすめです。 プライベートの変化は、仕事に大きく影響します。そのなかには、あなたが無理をすれば解決できることも多いかもしれません。しかしそれは、結果的に大きなストレスとなり、心身ともに悪い影響を及ぼすことになるのです。 これからどれくらいプライベートの時間があれば、自分の希望するワークライフバランスが叶えられるのか、イメージしておくのもいいかもしれません。 これからのキャリアを考える 今から新しい挑戦をするのは、不安と感じる30代はとても多いはずです。20代の頃から働いているキャリアがあり、仕事にも慣れている今の環境が心地良いと思うかもしれません。 その状態があなたの目指していた理想のキャリアであれば、とてもいいことですよね。しかし、このままでいいのかな、と少しでも感じるのであれば今後のキャリアについて改めて考えてみてください。 心地良い今の環境がいつまで続くかはわかりませんし、30代であればまだまだこれから働いていく時間の方が長くなります。 これからのキャリアに不安を抱えたまま時間を消費するのは、とても勿体無いことなのです。 キャリアカウンセリングを受ける キャリアに行き詰まりを感じたら、プロにキャリア相談をしてみることをおすすめします。まだ転職を考えているわけではないと思うかもしれませんが、今のキャリアやこれからのキャリアについて相談するだけでも利用できるサービスがあります。 今のあなたのキャリアやスキルでどういうキャリアパスがあるのか、早い段階で知っておくことが大切です。自分自身で今の経験だったら、転職はまぁできるだろうと見積もってしまうのは大変危険な行為になります。 転職市場は日々変化していて、求められるキャリアや経験も異なっていきます。少し前までは人手不足で中途採用のハードルが低かったような職種でも、経済状況によって大幅にリストラされていたり、採用ハードルがとても高くなっている場合もあるのです。 いざ転職しようと思った時に、考えていたような企業では書類も出せないような状況になっているかもしれません。その時になって後悔しないように、これからの選択肢を知っておくことがとても大事です。 自分自身で勝手な判断をせずにプロに頼ってみると、違う選択肢が見えてくるかもしれません。 少し行き詰まりを感じたり、これからのキャリアパスがわからないと感じたら、早めにプロに相談してみてください。 時間がなかなか作れないという方も、オンラインで相談できるのでまずは少し人に話をしてみるというところからスタートしてみてはいかがでしょうか。

仕事がうまくいかない…しんどい原因への対処法3選

「最近仕事がうまくいかない…」「しんどいけど、どうしたらいいんだろ?」 仕事をしているとそのように悩むことがありますよね。どれだけ好きな仕事でも、しんどさを感じることは誰にでもあります。 そんな時にしんどさを和らげる方法をご紹介していきます。しんどさが理由で転職したくなった時に気をつけることも併せて確認してみてください。 仕事がしんどいと感じる原因 なぜ今仕事がしんどいと感じているのでしょうか。必ず理由があるはずです。頑張りたいのにうまくいかないこともありますよね。そんなときは、まずは原因を明確にすることから始めてみましょう。 今のご自身の状況で、ここで挙げている「仕事がしんどいと感じる原因」に当てはまるものがあるか確認してみてください。 成果が出ない 仕事をしている中で目指している成果が出ないのは、とてもしんどいですよね。やらなければならないことをできていないと客観的に感じてしまうと、責任感のあまり、自責の念を感じてしまうタイプの方もいらっしゃいます。 周りの人はみんな目標やノルマを達成できているのに、自分だけいつも未達成だという状況になると精神的に追い込まれるかもしれません。 誰だって調子の悪い時もあれば、いい時もあります。しかし成果が出ない当事者となると、そのように考える余裕もなくなってしまうのもまた事実。上司や同僚から励まされたとしても、素直に受け入れられなくなっているかもしれません。周りに優しくしてもらっているのに、素直に受け入れられないとそんな自分に対して余計に自己嫌悪になることもあります。 仕事では成果を出すことがとても大切であるからこそ、成果が出ていないという事実は真面目なあなたをしんどくさせてしまうでしょう。 人間関係が悪い 仕事がしんどいと感じる原因は、業務内容だけではありません。一緒に働く人との関係性や職場の雰囲気も大きく影響するのです。 どれだけ好きな仕事であっても、どれだけ成果を出していても、人間関係がうまくいかないと徐々に仕事もしんどくなってきてしまいます。成果を出して喜ぶような場面でも、逆に僻んだり妬んでくるような人がいると成果を出すことも嬉しくなくなりますし、仕事へのモチベーションを保つことが難しくなりますよね。 同僚との人間関係であれば、無視すればいいということもありますが、上司との関係性が悪いと業務内容にも大きな影響を及ぼします。 指示の内容が間違っていてもあなたのせいにされたり、誰もやりたがらないような仕事を押し付けられたり、正当な評価をつけてもらえなかったりと自分ではどうにもできないことが発生してくるのです。 職場の人間関係は実際に働き始めないとわからないことなので、働き始めてから後悔する人も多くいます。 待遇に不満がある 仕事でしっかりと成果を出していても、評価されず待遇が悪いと仕事がしんどくなってきます。 誰しも仕事をする理由のひとつに待遇面がありますよね。いくら会社が好きで、仕事内容が好きだとしても仕事をするということは、無償ボランティアではないので、評価や報酬が発生します。 好きな気持ちが強いのであれば、多少待遇が悪くても耐えられるかもしれません。しかしそれはずっと耐えられるものではないのです。 1人で働いているのでない限り、他の同僚などとも待遇の話になることもあるでしょう。そんなとき自分だけ評価が低かったりすると疑問や不満が出てくるのも無理はありません。同じ仕事をしているはずなのに、同僚の方が評価が高かったりすると余計不満につながりますよね。どうせ評価が低いよね、と考えるようになると仕事に対するモチベーションも下がります。 また、同期でなくても学生時代の友人に比べて待遇があまりにも違うと、「これでいいんだろうか」と不満を感じてしまうかもしれません。 いずれにしても、モチベーションが下がると当然成果にも影響が出て、余計に評価が下がっていくという悪循環が始まります。そうなると、好きだったはずの仕事内容もしんどいと感じることが多くなってしまう…なんてことも。 そうならないためにも、確認できる環境であるのであれば、待遇や評価について人事や上司などわかる人に聞いてみてください。 過度なプレッシャーを感じる 仕事を多く任されて責任あるポジションになってくると、過度なプレッシャーでしんどくなることがあります。もちろんあなたに期待した上でポジションを任されているということなのですが、期待に応えなければならないプレッシャーはとても大きなものです。 真面目な人ほど責任感に押し潰されて、いつも通りのポテンシャルを発揮できないということもあるでしょう。 周りからの評価や期待はとてもありがたいですが、人によってはそれがプレッシャーとなりストレスの原因になるのです。 部下を持ち、組織をマネジメントする立場にあるのであれば、自分の決断や評価がたくさんの人に影響を及ぼすことになります。自分のせいで部下たちの評価が悪くなってしまうという状況になると、メンタル的にも辛いのではないでしょうか。 あなたがメンバーとして成果を上げて昇格していても、人に教えたり、組織をマネジメントするというのは別能力です。人には得手不得手がありますから、組織マネジメントには向いていないという方もいらっしゃるでしょう。 また、自分の部下からの憧れや期待を感じてしまうと、絶対にその期待に応えないといけないと自分自身でプレッシャーをより強くかけてしまうこともあります。 真面目だからこそ、そのプレッシャーを周りに相談できず、もっともっと頑張ってしまうことで、気付いた時には仕事が辛くなってしまっているかもしれません。 業務量が多い いくら仕事が好きでも、やりがいを感じていても、業務量が自分のキャパを超えてしまうと誰でもしんどくなります。毎日のように深夜までの残業が続いていたり、今の仕事がいつ終わるのかわからないという状況はしんどいですよね。また、もし「辞めたいわけではないけれど、この仕事が好きというわけでもない」という状況でしたら、業務量が多いというのはかなり辛いでしょう。 それに納期に追われながら仕事をすると、成果物のクオリティも落ちてしまいます。間に合わないことで怒られたくないという気持ちが先行すると、「とりあえず納期に間に合わせる」という、いわゆる「やっつけ仕事」になってしまいます。さらに、納期という「仕事の早さ」を優先すると、こだわるべきポイントやチェックすることが漏れてしまったり、「そこまで手が回らない」ということも発生します。結果、自分でも満足できる成果を出せないという状況になってしまうかもしれません。 仕事を任されている以上、業務量の調整をお願いするのはなかなか気が引けますよね。どうにもならないことかもしれないと感じると、しんどさを我慢してしまうことがあります。 今のあなたの業務量が正常なのか、周りの人も同じように感じていないか、確認してみるのがおすすめです。 仕事がしんどい原因への対処法3選 仕事がしんどいと感じたまま、長く働き続けるのは難しいですよね。まだこれから10年も20年も定年まで頑張らなければならないと思うと、気が遠くなります。 今働いている環境で、どうにかできることとできないことがありますが、しんどさへの対処法をご紹介していきます。ぜひ活用してみてください。 ①しんどい原因を書き出してみる なんだかしんどい!と感じたらまずは、しんどさの原因を書き出してみてください。改めて書き出してみることで、それは仕事の内容が原因なのか、それともプライベートや体調からのものなのかがわかるかもしれません。 しんどさを抱えながらそのまま同じ生活を続けていても、改善することはほぼないでしょう。しんどいと自覚できたタイミングで、原因をより鮮明にしていくことが「しんどい状況」を変える第一歩です。 明確に原因がわかっていない場合は、どんな時にしんどいと感じるのかを思い出して箇条書きにしてみてはいかがでしょうか。複数候補を出してみると、その中で共通点が見つかってくるかもしれません。 ②体調を整える 今のあなたは体調が万全だといえますか?しっかりと睡眠をとり、適度な運動をして、バランスの良い食事を取れているでしょうか? 全てを完璧にできている人はとても少ないと思います。もし、睡眠や食事、運動など何かが不足していると自覚がある場合は、それを補い、生活習慣を整えると気持ちが明るくなりストレスが和らぐかもしれません。 たとえば、毎日睡眠時間を確保できないほど残業が続いているのであれば、思い切って一度有休消化をしてみるのもおすすめです。そんなことできないと思うかもしれませんが、体調に異常をきたしてしまうと長期間休職しないといけない状況に陥る可能性があります。ぐっすり眠ると体調も楽になって、ポジティブに考える力も出てきます。運動や食事も同様に、少し仕事の時間を減らして毎日のストレッチを続けたり、バランスのよい食事をとることで気持ちが前向きになってきます。 業務量が多いと休んだり、仕事を早く切り上げたりすると「余計にしんどくなってしまう」と気になってしまう人もいらっしゃるかもしれません。しかし、体調を整えることはしんどい状況を抜け出すために自分でコントロールしやすいことでもあります。周囲に気が引けるのであれば、中期的に休むスケジュールを立ててみてはいかがでしょうか。 来月は1日休むというような具体的な目標を立てると、そこへ向けての仕事効率もアップするかもしれません。そういった目標を立てることで頑張れるのであれば、それもまたひとつの気付きとなります。 しんどい時間が続いているときこそ、体調を整えることを第一に考えてみましょう。 ③周囲に相談する 仕事がしんどいと感じているのであれば、仲のいい友人や同僚に相談してみるのもよいでしょう。具体的なアドバイスがなかったとしても、話を聞いてもらうことで気持ちがすっきりすることはよくあります。 あなたが感じていることを言葉にして、話を聞いてもらうだけでも少し気が楽になるはず。そして改めて言葉にしてみると、自分でも何に対してしんどさを感じていたのかを再度認識し、冷静になったり、解決策を思いついたりする可能性もあります。 頑張りすぎてしまうあなたの性格を知っている仲のいい人に話を聞いてもらう時間は、あなたにとってデトックスの時間になるでしょう。 転職活動は慎重に行うのが吉 仕事がうまくいかず、転職をしようと思う人もいらっしゃるでしょう。しかし、仕事がうまくいかなくて心も身体もしんどくなってしまっている時は、転職活動も自分自身が思うよりも精神的に負担になる可能性があります。 転職活動を行う場合はこの可能性も理解し、解決策は転職しかないのか?をもう一度考えて行うとよいかもしれません。 転職理由を話せるようにしておく よく考えた上で転職活動をする際には、まずは転職理由をきちんと話せるようにしておきましょう。仕事がうまくいかなかったから転職を希望しています、と採用面接で話すことはできませんよね。 業務量が多かったから、プレッシャーが辛かったから、というのが正直な理由かもしれませんが、そこから次にどうしたいかを上手く接続できるようにしておきましょう。 面接で正直に話すことも大切ですが、ネガティブな事ばかり伝えてもあなたの評価が上がることはありません。ネガティブな原因があったとしても、それはきっかけにすぎないということはしっかりと伝えるのがおすすめです。曖昧な転職理由を伝えると、またすぐに転職するのではないかという印象を持たれやすくなります。 転職理由は必ず聞かれる質問なので、慎重に準備しておきましょう。 転職先でしんどさの原因を解消できるかしっかり確認する 転職活動をするのであれば、今仕事がしんどいと思っている原因は転職によって本当に解決されるのかという点をしっかり確認するようにしましょう。 いざ転職してみても、あなたが今負担に感じている制度や体制がそのまま同じものだと意味ないですよね。 サービス残業をさせられているという現状を変えたいと思っているのであれば、面接では残業の管理方法なども確認しなければなりません。あなたが絶対に譲れない条件や環境を転職活動を始める前に固めておくのがおすすめです。 こだわりが多すぎてどこも候補がないという場合は多少妥協しなければなりませんが、今のあなたをしんどくさせている1番の原因は解消できるように確認しておきましょう。 負担にならないスケジュールで動く 少し心が疲れてしまっている状態で、転職活動に力を入れすぎると余計にプレッシャーがかかってしまい、上手くいかないことがあります。 早く転職先を見つけたいと焦るのは仕方のないことですが、焦って妥協した転職先に決めてしまったり、条件をしっかり確認できていないと働き始めて後悔することになりますよね。 仕事がしんどくてとりあえず今の環境から離れたいという状態で転職活動をしていると、最初に内定をもらったところに決めてしまいたくなります。 あなたが転職活動をしていく上で、絶対に譲れない条件がブレてしまうことのないように、転職活動は無理のないスケジュールを組んで行うようにしましょう。 プロに相談しながら進めていく 仕事がうまくいかなくて、転職したいと思っている場合は一度プロに相談してみるのはいかがでしょうか。 仕事がしんどいと、日常的にも気分が沈みがちになってしまうものです。友人などに相談することで気持ちが楽になる場合もありますが、友人に知られたくなかったり、なかなか仕事のモヤモヤを話せる友人がいないという状況もあるのではないでしょうか。 どんなに仲のいい友人がいたとしても、その友人が仕事が充実していて忙しくしていたら、自分の仕事の愚痴や相談はしづらいということもあるでしょう。相談しても気持ちはわかってもらえないだろうと思ったり、仕事で成果を出してキラキラしている人に対して劣等感を抱いてしまったりすることもありますよね。 そのようなことを恐れて人に話すことを諦めてしまうと、どんどん悩みが深くなってしまいます。どう考えても悪い環境にいるのに、現状を変えることを諦めてしまうこともあるでしょう。 そうならないために、一度客観的にプロの意見を聞いておくのは非常に重要です。あなたと知人ではないため、変な先入観もありませんし、転職するのであれば転職市場全体から見たあなたの市場価値なども知ることができます。 キャリア・コンサルティング・ラボの相談サービスならば、転職前提ではないので、プロの意見を聞いて一度立ち止まってみて現状を見直すことで、今の環境のメリットに気づくこともありますし、気持ちの整理ができて気持ちよく転職に踏み切ることもできます。 仕事がしんどくなった時にまた相談できる相手が外部にいることで、気持ちが楽になることもありますし、何より現状を変える第一歩になります。最近仕事がしんどいなぁ、と感じたらぜひ一度利用してみてください。

仕事がつまらない…20代で陥る悩みと人生を豊かにするアイデア

「20代だけど仕事がつまらない」「仕事がつまらなくて頑張れない…」 そのように感じている人は実は多いのではないでしょうか。仕事を始めたばかりでも、仕事に慣れてきたところでも、まだまだ若い20代だといっても、仕事がつまらなく感じることはあるのです。 つまらなく感じる理由は人それぞれあるように、対処法どれが合うのかは人それぞれです。これからまだまだ働く時間が長い20代のあなたにとって、ぴったりの対処法を見つけられるようにしてみてください。 この記事では、仕事がつまらなくなる原因やその対処法、そして人生を豊かにするために20代でやっておいた方がいいことをご紹介していきます。少しでも仕事がつまらない状態から抜け出す助けになれば幸いです。 仕事がつまらなくなる原因 仕事がつまらないと感じている人は多くいますよね。そして、そのつまらないと感じる理由は、人それぞれ違う原因があります。 まずはどのようなことが原因で、あなたは仕事がつまらないと感じてしまっているのかを知るところから始めてみてください。原因を知ることで正しい対策を立てていくことができるはずです。 仕事の成果が出ていない 自分が担当している仕事で、期待していた成果が出ていないと仕事がつまらなく感じてしまいます。ある一定の成果を見込んで仕事をしていても、それが結果として叶わなければつまらないと思ってしまう人がほとんどです。 自分の頑張りや工夫が無駄になってしまっているのでは、と感じることもあるでしょう。あるいは、周りからは頑張りや過程を褒めてもらったとしても、自分では納得できないこともありますよね。 職種によっては、仕事での成果が数値として目に見えてわかることでよりストレスに感じる人もいます。営業職で契約件数のノルマがあったり、架電件数の目標があったりと、自分ができていない部分があると、それを突きつけられているような気分になってしまうのです。上司からプレッシャーをかけられる状況にある方も、いらっしゃるでしょう。 成果が出ていない状況が続くと、仕事に向いていないのではないかという悩みにも発展してしまいますし、仕事自体がストレスになってしまいますよね。 仕事に限らず、苦手意識を一度持ってしまうとそれを払拭するのには、時間がかかってしまいます。 仕事を評価してくれる人がいない 仕事での成果が出ていても、出ていなくても、しっかりと評価してくれる人が周りにいない状態だと仕事がつまらなく感じてしまいます。 誰かに認められることもなく、淡々と業務をこなすだけになっていくのは辛いですよね。 20代であれば、まだまだ会社の中でも若手に分類される人がほとんどです。周りの先輩に頼ったり、仕事術を教えてもらったりと、周りの環境によって今後の成長も変わってくる大事な時期になります。褒めてもらうために働いているわけではないと思いますが、「褒められる=認められる」という環境に身を置くのは、成長するためにもとても大切なのです。 仕事中に辛いことがあっても、頑張りをみてくれている人がいたり、成果を認めてくれる人がいるというのはとても安心できますし、「次も頑張ろう」というモチベーションにつながります。若いうちに褒められる経験をしていないと、年齢を重ねてからも「周りはどうせみてくれていない」と考え、卑屈になってしまうのです。 評価だけが全てではありませんが、周りから評価されない環境にいると仕事がつまらなくなってしまう可能性があります。 今の環境を振り返ってみた時に、頑張りをそばで見てくれている人や、成果を認めてくれるような人はいるでしょうか?普段の仕事環境を思い返してみてください。 やりたいと思っていた仕事ができていない 20代でまだ働き始めたばかりだと、仕事を始める前にイメージしていた働き方や業務内容と違うと感じている人がいるのではないでしょうか。自分の希望していた配属先ではなかったという人もいるでしょう。会社では、なかなか思う通りにやりたいことを担当できる人は少ないのです。 しかし自分で希望していたものが全く叶わない環境が続くと、さすがに辛くなってきますよね。やりたいと思っていたことを、自分の同期が担当していたり、後輩が担当するようになったりするのを見ると、モヤモヤしてしまう状況になることもあります。 他の仕事がしたいと気がとられている状況では、今自分が担当している業務はつまらなく感じますよね。自分はあれがしたいのに、と悔しい思いをしながら働いているのであれば尚更です。 プライベートで悩みがある 仕事とは関係なさそうに感じますが、プライベートで悩みを抱えていると仕事にも影響します。仕事以外で気になることがあると、仕事に集中できずモチベーションも下がってしまうのです。 家族やパートナーとうまくいかない状態で、仕事の調子が抜群に良いという人の話は聞いたことがありませんよね。仕事がつまらない、集中できないと感じている人は、大きなトラブルを抱えているというほどでなくても、プライベートで気になっていることがあるのかもしれません。 仕事環境や仕事内容でつまらないと感じてしまっている理由に検討がつかないという人は、プライベートのことを思い返してみてはいかがでしょうか。 それはお金の不安かもしれませんし、結婚などのライフイベントの悩みかもしれません。普段は悩んでいないことでも、ずっと引っ掛かりを感じている問題がある可能性があります。 仕事がつまらないからといって、仕事だけに問題があるわけではないのです。つまらないと感じて仕事が手につかないような状況になる前に、あなた自身のプライベートに関しても見つめ直してみてください。 プライベートでの悩みをクリアにしていくことで、仕事にも良い影響が出てくるかもしれません。 「仕事がつまらない」の対処法 「仕事がつまらない」と感じているのには、必ず原因があるはずです。仕事がつまらなく感じていて、モチベーションも下がってしまっているのであれば、つまらない状態を改善する方法を考えてみてください。 少しでも状況が好転する方法があるはずです。 仕事がつまらない理由を考える なぜ仕事がつまらないと感じているのか、理由を言語化してみましょう。なんとなく漠然とつまらなく感じているものを放置していると、つまらないという感情がなくなることはありません。 なぜつまらなく感じるのか、解決策はあるのか、と自分の中での答えを見つけておくことで仕事との関わり方が数段楽になっていくはずです。 そもそも仕事が楽しいと感じたことはあるのか?それはいつ?どんな時?など、過去の経験から分解していくのもおすすめです。仕事がつまらないと感じている理由がプライベートにあるかもしれませんし、仕事のやり方を変えるだけでモチベーションが上がるかもしれません。 つまらないと感じている理由を突き詰めて考えてみるだけで、良いアイデアが生まれる可能性があるのです。 仕事の仕方を変えてみる 毎日の仕事がルーティン作業になっていて、面白みがないという人もいますよね。同じ時間に出社して、日報をコピーして、メールを返信して、、、と全てがつまらなくなってきてしまいます。 仕事内容が嫌いなわけではなくても、毎日変わり映えしないことにつまらなさを感じてしまうこともあります。そのような場合は、仕事のやり方を変えてみてはいかがでしょうか。内容は毎日同じだとしても、1つ1つの業務に工夫を加えることで自分の中の楽しみを見つけ出せるかもしれません。 急いでいない仕事でも時間制限を自分に課して、どれだけ早く仕事を終わらせられるかと挑戦してみるのもいいですし、仕事効率化のために今までの業務を整理してみるなども気分転換になります。 つまらないと感じる仕事でも、改めて向き合ってみると工夫できるところがたくさん見つかるなど新たな発見があるかもしれません。 なりたい自分を言語化しておく どんな自分になりたいか、考えたことはありますか? お金持ちになりたい、新しい商品を生み出したい、営業で1位になりたい、など1度は考えたことがあるはずです。今の仕事がマンネリ化してしまっていたり、つまらないと感じているのであれば、もう一度あなた自身がどんな自分になりたいのかを言語化してみてください。 その言語化した自分からみると、あなたはどう映るのでしょうか? 頑張っているように見えるのか、全く外れたことをしているのか、見えてくるはずです。今の仕事をつまらないと言っている場合じゃないと感じるのか、今の環境から出ていかないといけないと感じるのか、少しは方向性が見えてくるかもしれません。 なりたい自分が見つかったら、それに向かって努力していきたいですよね。 会社員をやっているからには、会社の利益のために頑張らなければなりません。しかし会社のために頑張れと言われてもピンときませんよね。それであれば、なりたい自分になるために頑張ると、目標を置き換えるのがおすすめです。自分のために頑張っていると考えられる方が案外頑張っていけるのです。 これを20代のうちにしておくことで、これからキャリアの選択が迫られるような場面でも、決断にブレがない状態になれます。なんとなくつまらないから転職したり、なんとなくつまらないから異動してみたりと、ふわふわした決断をせずにすむのです。 なりたい自分なんてわからないという人は、今の自分がこうなっていたらかっこいいかも?と少しレベルアップした自分を想像してみるのはいかがでしょうか。 人生を豊かにするために20代でしておくべきこと 人生においてもビジネスにおいても、20代での経験は今後に大きく影響します。そのような大事な時期に仕事がつまらなくて頑張れないという状況は、もったいないですよね。 ここでは20代で今後の人生を豊かにするためにできることをご紹介します。何か一つでも実践できそうなものがあれば試してみてくださいね。 仕事以外のコミュニティに所属する 20代、30代と仕事に打ち込んでいると、仕事以外のコミュニティとの関わりが少なくなっていることがよくあります。平日は夜遅くまで仕事をして、休日は寝て回復に勤めるような生活をする人もいますよね。 そういった生活を続けていると、ふとした時の息抜きや気分転換をする相手がいなくなってしまうのです。学生時代は暇があれば友人と食事に行っていたかもしれませんが、社会人になると簡単に予定を合わせることができなくなっていることもあります。 社会人になってから仕事以外のコミュニティに所属しておくことで、定期的に趣味の集まりをすることができるのです。 特に趣味なんてないという人は、仕事以外に副業のコミュニティに参加してみるのもおすすめです。趣味ではなくても、収入の柱を増やしておくことで今後の役に立ちます。そして仕事がつまらなくて転職を考えるような状態であれば、他の職種やフリーランスの働き方などを体験することができるでしょう。 本を読む習慣をつける 忙しい時間を過ごしていると、なかなか本を読む時間がなくなっている人も多いのではないでしょうか。時間ができたら読もうと思って、本を買ったままになっていることもあるはずです。気持ちや時間に余裕がないと、読書をするのはなかなか難しいかもしれません。 だからこそ、20代のうちに本を読む習慣をつけておくと今後も必ず役に立ちます。 最近ではスマホでも本を読めるようになっているので、持ち歩く必要もありませんし、通勤時間は読書時間にするなどの工夫をすると習慣づけやすくなるのではないでしょうか。 読書から得られる情報は自分の知識となって、あなたの人生を豊かにしてくれるはずです。何か勉強をしないといけなくなった時にも、読書をすることに抵抗がない状態だと、とても効率よく知識を得ていくことができます。 調べればなんでもわかってしまう時代だからこそ、調べなくても自分自身の知識として身についた情報があるのはとても役に立つのです。 身体を動かしてみる 学生時代にスポーツをしていた人でも、社会人になると運動不足に悩むことが多くなります。スポーツをして身体を動かすことがストレス発散になっていた人はもちろん、慣れないデスクワークで今までに経験のない疲れ方をする人もいるのです。 身体を動かすことで全てが解決するわけではありませんが、汗を流すだけでストレスが溜まっていても良い気分転換になることがあります。 運動が得意でない人は、ストレッチや軽い筋トレをするだけで気持ちがスッキリするはずです。20代でまだまだ疲れも感じないし、大丈夫!と思っている人もいますよね。早い段階から気分転換に運動したり、ストレッチしたりする選択肢を知っているだけで、年齢を重ねてからも息抜きしやすくなります。 運動を行うことで心が落ち着き、集中力が持続しやすくなるため、生産性の維持・向上に貢献するともいわれています。仕事がつまらないと感じているならば、体を動かしてみることでリフレッシュした気持ちで仕事に向き合えるようになるかもしれませんよ。 趣味に時間を費やしてみる 仕事ばかりになってしまっている人は特に、仕事がつまらなく感じた時に辛くなってしまいます。20代のうちに仕事以外に好きな趣味を探してみてください。 ずっと仕事を頑張り続ける必要はないのです。休日に趣味の時間を作ることが目標、と思いながら働くのでも全く問題ありません。趣味というとゴルフや釣りなどが思い浮かぶかもしれませんが、無理に外に出る趣味を作らなくても良いのです。自宅で映画をみるということでも良いですし、絵を描いてみるのもおすすめです。 自宅で映画鑑賞をする環境を整えたり、久しぶりに絵の具で絵を描いてみるなんてことを考えるとワクワクしてきますよね。 時間ができた時に没頭できるような趣味が見つけられると、休日が楽しくなります。仕事もプライベートも楽しいという状況が理想ではありますが、時に仕事は辛いこともあるのです。それでも自分には趣味があるから、リフレッシュできると思えるものに出会えると良いですね。 まとめ 働き始めた人、働き始めて数年が経っている人、20代と一括りにしても様々な環境にいるはずです。まだまだ若いはずなのに、仕事に飽きてつまらなくなってしまっている人は、仕事以外にも目を向けてみてください。 仕事に直接関係なくても、仕事を頑張るための原動力になるものが見つかるかもしれません。20代で身につけた習慣は、必ず今後の役に立ってきます。 今後のために後悔しない時間の使い方を見つけてみてください。

今のままで大丈夫?30代で考えるこれからのキャリアプラン

「なんとなく仕事に飽きてきたなぁ」「これからのキャリアどうしよう?」 30代になって、そのような悩みを持ってはいませんか?10年弱働いている人は、そろそろキャリアに悩み出すタイミングです。 今のまま続けてもそんなに困ることはなかったり、特にやりたいこともないという人は多いですよね。そのような人はぜひキャリアプランを立ててみてください。 ここではキャリアを考え直すべき人の特徴や、キャリアプランを立てる手順をご紹介していきます。キャリアプランを立てることで、最終的にあなたのなりたい姿まで最短距離で進んでいけるかもしれません。 キャリアを考え直した方がいい人の特徴 自分はキャリアを考え直した方がいいのか、その点から迷う人は多いのではないでしょうか。ここでは、キャリアを考え直した方がいい人の特徴をご紹介していきます。 自分に当てはまるものがある人は、どんどん次に読み進めていってくださいね。 仕事がマンネリ化している 30代になると転職したことがない人にとっては、仕事に慣れてきている段階ですよね。異動などもなく、同じ職種で同じサービスや商品に携わり続けていることもあるのではないでしょうか。 日々の仕事の中で変化があったり、トラブルがあったりと、もちろん毎日同じことをしているという訳ではありませんが、そのような状況であれば、マンネリを感じてしまうのも無理はありません。 自分がやらなければならないことが明確で、ルーティーン化していることが快適だという人もいます。しかし、同じようなことばかりで仕事に飽き飽きしてしまっているという人も多いでしょう。 10年程度同じ会社にいると、立場的にも新人ではなくなります。場合によってはベテランの立ち位置にもなってきます。 そのような状態だと、なかなか自分の業務の幅を広げたり、他のことをしたいと申し出るのが難しいと感じる人もいるはずです。 仕事に飽きてしまっている人にとっては、毎日の勤務が苦痛になりますよね。時間に余裕ができてくると、暇だと感じてくる可能性もあります。仕事がマンネリ化することで、これからもずっと変わらなかったらどうしようという気分にもなるはずです。 仕事に飽きてるなぁと感じたら、キャリアを考え直すタイミングかもしれません。 社内でのキャリアパスが不透明である 10年近く同じ会社で働いているのにも関わらず、これからの自分が社内でどのようにキャリアを進んでいけばいいのかわからないのは不安ですよね。 新人でもベテランでもないような立場で、昇格できるようなポジションも空いていないとなると、あとどれくらい同じ役割なのか見当がつきません。 現在では年功序列の会社が少なくなってきているため、「○年働けば部長になれる」などの指標があるということも少ないでしょう。 そのような状況では、「働き盛りと言われる30代を、このまま過ごしてしまっていいのか」という考えがよぎることもあるかもしれません。他の会社で働いている友人は、どんどん仕事を任されていって、昇格したりもして、仕事も楽しそうだという場合もありますよね。 他の人と比べ過ぎるのは負担になりますが、自分ももっと頑張りたいと思うのであれば、これからのキャリアを考えてみたほうがいいかもしれません。 数年昇給していない 会社で働いていく上で、給料の面はとても大切です。やりがいや、その仕事が好きだという気持ちがあることももちろん大切ですが、待遇が追いつかないとやりがいや好きな気持ちにまで影響してしまいます。 毎年昇給するということはないかもしれませんが、同じ会社に勤め続けて担当業務も増え、責任も重くなっていくなかで、数年にわたり昇給がないのは今後の不安を煽りますよね。 経営状況や社会情勢的に、今は厳しいということもあるかもしれません。しかし、同じ業界や年代と比べて、だいぶ低いと感じたり、新入社員とそれほど給料が変わらなかったりすると待遇への不満も出てきてしまうもの。年々上昇する物価に対して収入が停滞していると、今後の生活にも影響してくるかもしれません。 あなた自身が周りとの差を感じたり、おかしいと思う点がないことが重要です。 社内の人間関係に疲弊している 企業勤めをするということは、他人と働くということです。本当なら仕事を頑張っていきたいのに、業務内容に直接関係のない、人間関係で悩むのはとても無駄なことに感じるでしょう。 上司が横暴な態度をとる人だったり、ボスのような存在がいてその人の機嫌一つで社内の雰囲気が悪くなったりすると、業務以外のことに気をつけなければならない環境は辛いはずです。 今は営業を頑張りたい!など、あなた自身がやる気に満ちていても、他のことで気分が落ちてしまうと勿体無いですよね。 人間関係や社内の雰囲気はあなたの努力で変えられるものでもないので、あなたのやる気を削ぐような環境にいるのであれば、今後を見据えて今のうちにキャリアを考え直したほうがよいかもしれません。 育児と仕事の両立を見直したい 新卒で入社してから10年程度経過しているのであれば、あなた自身の仕事への考え方や、プライベートでの生活に大きな変化があるのではないでしょうか。 特に結婚や出産を控えている場合、今の会社で十分なサポートがなかったり、様々な制度を活用した前例がなかったりすると不安になりますよね。 男性育休の取得推進を呼びかけられてはいますが、会社によっては男性が休む意味なんてないと、育休を取りづらいなんてこともあります。 あなた自身の家庭や育児の環境を考えたときに、仕事との両立が難しい場合には、キャリアについて考え直した方がいいかもしれません。 入社当時は仕事に全精力をつぎ込むと決めていた人でも、子どもとの生活が始まると、もっと家での時間を確保したいという気持ちになることもあるでしょう。 30代になり、結婚してプライベートの環境が大きく変わる人も多いでしょう。仕事とプライベートは切り離して考えられないからこそ、どれくらいの時間働いて、どのくらいの時間を仕事に費やし、どれくらいの収入が欲しいのかを考えてみるのはいかがでしょうか。 キャリアプランを立てるメリット キャリアプランを立てることにはたくさんのメリットがあります。ここでは一例としてメリットを挙げていますので、ぜひ参考にしてみてください。 仕事へのモチベーションが上がる 自分のキャリアプランを可視化することで、今何をするべきタイミングなのかがはっきりとします。 今までなんとなくで日々働いていたという人は、「今は絶対目標を達成して評価を上げていく時期だ!」というように、仕事に対しての意識が上がるかもしれません。 「40歳までに昇格する」という目標があるのであれば、逆算して評価を上げていったり、研修に参加してみたりとやるべきことが見えてくるはずです。 漠然とした理由や目的のために頑張るのは、誰でも難しいと感じますが、明確な目標や目的があれば頑張ることに前向きになれるのではないでしょうか。 社内の評価が上がる 仕事へのモチベーションが上がると、自ずとあなたの評価も上がっていくでしょう。すぐに成果が出なかったとしても、あなたの意識が変わっているのであれば、周りは気付いていくはずです。 いつもより少し早く出社して、いつもより少し多く業務に対応している、など小さいことからでも周りの誰かの助けになっているかもしれません。 周りを助けられるようになってくると、感謝されることが増えて、あなたのモチベーションがより上がっていくことになります。 あなたの当たり前の基準が高くなっていくことで、周りを引っ張って行ける存在になるかもしれません。段々と目立っていくと、上司からもしっかり評価されるようになっていくでしょう。 それが大きな仕事や責任のある仕事を任されたり、業務での希望が叶ったりと、次のチャンスにつながっていくかもしれません。 キャリアの選択肢が広がる 長い目でキャリアを考えていなかった場合、今いる場所でなんとなく続けていくんだろうと思っていたのではないでしょうか。しかしキャリアプランを改めて練ってみることで、自分が実はしたかったことや、叶えたい姿が見えてきます。 それが見えてくれば、転職も視野に入れたキャリアの選択肢が増えてきます。キャリアプランを練ることで、キャリアがどんどん前進していくのです。 今からでもできるキャリアプラン 「でもキャリアプランって何からすればいいの?」 そのように感じる方も多いでしょう。ここでは、キャリアプランを立てる手順をご紹介していきます。キャリアプランを立ててみたいけど、何から手をつけていいかわからないという人はぜひ順番に確認してみてください。 ①自分の経験・スキルを言語化する 30代になると10年弱働いてきたなかで色々な経験をしてきたのではないでしょうか。それをしっかり言語化し、その経験から得たスキルを書き出してみてください。 ここまで働いてきたのに、特に何もできるようになっていないと感じるでしょうか?もう大抵のことはできるようになってる!と感じるでしょうか? 30代になり改めて自分が積み上げてきたことを可視化するのは、とてもいい刺激になるはずです。 フルタイムで働いている人であれば、平日5日、1日7〜8時間を仕事に費やしてきました。その時間に対して、得られたものはどう感じますか? ぼーっと過ごしてしまったという人は、30代のうちに気付けたことはとてもラッキーだと思ってください。まだまだ働き盛りの30代です。 仕事をしていくなかで、できるようになりたいことや経験したいことをどんどん書き出していくことで、自分が本来どのように仕事の時間を過ごしたいのかがわかるはずです。 ②中期・長期的な目標を立てる 「あなたはどうなりたいですか?」と聞かれても、すぐに答えられる人は少ないのではないでしょうか。漠然とした質問に対して、瞬時に答えられる人は、常日頃から目的意識をとても高い水準で保っている人のはずです。 多くの人は考え込んでしまう質問ですが、キャリアプランを練っていくにあたって一度立ち止まって考えてみてください。 働いていくなかで最終的に叶えたい姿から逆算して、中長期の目標を立てることで、少し先の目標や日々やらなければいけないことが見えてくるはずです。 例えば、同じ会社で最後まで頑張っていきたいのであれば、最終的に事業責任者を目指すと仮定しましょう。現在平社員だとすると、いきなり事業責任者を目指すといっても現実味がありませんよね。 まずは、40代のうちに部長まで昇格を目指す。そのために今は毎月の目標に対して、ハイ達成を意識する。大きく達成するために、商談数を1.5倍に設定する。 というように、具体的な数値目標も設定しやすくなります。もし確認できる環境があるのであれば、社内で昇格していく方法を人事に確認してみるのがおすすめです。 会社によっては、新人教育を経験しないといけなかったり、参加しないといけない研修があったりと独自の規定が設定されていることがあります。 社内での出世を目標とする場合は、あなた自身で設定した目標がずれていないか、確認するのがおすすめです。 ③現状の課題を整理する 中長期的な目標を立てた後は、今ある課題を整理してみましょう。目標を立ててみて、今何もやることがないという人はいないはずです。 自分のなりたい姿に対して、足りていないスキルや行動を書き出してみてください。今まで苦手意識があって、行動に移せていないようことはありませんか。 苦手なものに対して一気に全て対応するのは、誰でも躊躇ってしまいます。一つ一つの課題に対して、小さな行動を積み重ねていってみてください。 例えば、データの読み解きが苦手なのであれば、「今月はデータの種類を確認してみる」など、時間に余裕を持って小さなことから挑戦してみるのがおすすめです。 課題がたくさんありすぎて、何から対応していいかわからないという場合は、最も難易度が低そうなものから手をつけて、日々の成功体験を積んでいくようにすると継続しやすくなります。 30代で初心に戻って苦手なものを確認し、挑戦していくことでキャリアプランを練る上でも、今のまま頑張るのか方向転換が必要なのかを明確にすることができます。 また課題を克服していくうちに、あなた自身の強みになる部分がどんどん増えていくというメリットもあるのです。 ④転職を想定してみる 自分のキャリアを考えたときに、転職してキャリアアップを目指すという選択もあります。今の会社ではできそうにないことや、叶えられそうにないこともありますよね。 収入を上げたいと思っていても、会社ごとにある程度の基準や上限があるはずです。それに対してあなたが満足できないのであれば、転職をするか、もしくは副業を頑張って収入の柱を増やすことが必要になります。 会社の制度や体制を変えるにはとても長い時間がかかりますし、長く続く会社なのであれば体制が変わることに期待するのは難しいでしょう。 30代のあなたが今から定年まで働くと仮定すると、残りの会社員生活がまだまだ30年前後も残っているのです。よほどの理由がない限り、自分が今の会社を変えてやる!と意気込む必要はないかもしれません。 転職することのメリットは、簡単に新しい環境、新しい職種、新しい組織で仕事をできる点です。今の会社に特に不満はなくても、これから長い目で見て転職するかもしれないと今から準備しておくのはいかがでしょうか。 特に新しい職種にキャリアチェンジしたいと少しでも考えているのであれば、30代が最後のチャンスかもしれません。40代になるとキャリアチェンジできないかというと、そうではありませんが難易度がぐっと上がると考えた方がいいでしょう。 40代になるとベテラン社員の部類になることが多く、未経験の職種に応募できる機会がとても少なくなります。また未経験職種に転職できたとしても、教育担当がだいぶ年下になったり、周りの同期も年下ばかりの環境になるので、馴染んでいくのに苦労するかもしれません。 30代のうちにキャリアチェンジという選択肢は、しっかりと検討しておくのが安心です。 ⑤プロのカウンセリングを活用する キャリアプランを考える際に、自己流では限界があります。自分がやりたいことやなりたい姿をしっかりイメージできたとしても、それは本当に実現可能なのかという点は判断がつきませんよね。 30代というキャリアにとって重要な時期に、しっかりとプロの意見を聞いておくことで、あなたの理想のあり方への最短距離を走れるようになります。 理想の姿があるのに、あえて遠回りしたい人は少ないですよね。キャリアプランを考える際には、プロから客観的なアドバイスをしてもらうと自分自身の気付きにも繋がるのでおすすめです。 そして人に話すことで、自分の思いや考えが整理されて、モチベーションアップにも繋がります。 長いキャリアを歩んでいく中で、迷いが出ないという人はほんの一握りです。自分の選んだ道があっているのか、今のストレスに耐え続けるのが正解なのかと日々悩むことがあるでしょう。 そのような時に、プロの視点でのアドバイスをもらうという選択を持っておくのはいかがですか。 30代で今のキャリアが不安になっていたり、キャリアプランをしっかり練っていきたいという時には、プロのキャリアカウンセリングを受けることできっと気持ちが楽になりますよ。

転職に失敗する人の特徴5選!30代のキャリア選択は慎重に!

「転職したいけど失敗するのが怖い」「実際転職に失敗するってどんな状況だろう?」 このように、これからのキャリアに不安を抱いている方は多いのではないでしょうか。30代にもなると、今の選択がこれから続いていくキャリアに大きな影響を与えます。 ここでは、転職に失敗する人の特徴をご紹介していきます。失敗しないためにできることもありますのでぜひ最後まで読んでみてください。 転職に失敗したと感じる理由 転職活動を終えて新しい会社に入社しても、転職しないほうがよかったかも?と感じる人は多くいます。30代で転職をしてすぐに後悔してしまうのは辛いですよね。 ここでは「転職に失敗した」と感じる理由をご紹介します。今から転職を考えている人も、転職したばかりの人も、自分に当てはまる可能性がないか確認してみてください。 思っていた仕事内容と違う 実際に働き始めてみると、想像していた仕事内容とは違うと感じることがあります。同じ業界で転職したものの、前職ではやらなくてよかった事務作業が莫大な量あったり、接待など聞いていなかったことをしなければならないという状況になることがあるかもしれません。 30代の転職では、経験を活かせるような職場を選ぶ人がほとんどです。今まで働いてきた中で培われたスキルや経験を、もっと磨いていきたいと思って転職先を選ぶもの。ですが、募集広告や面接で業務のすべてを伝えきることは難しいので、「こんなはずじゃなかった…」ということも十分に起こりえます。 たとえば、営業職でもっと顧客活動に力を入れたいと思っていたのに、30代で即戦力の採用であることで、後輩指導を任されることもあります。自分はそんなことに時間をかけたくないと感じるかもしれません。 やりたくないと思っても、転職してすぐに頼まれた仕事を嫌がることもできませんよね。渋々引き受ける仕事は、時間の無駄だと感じたりモチベーションが上がらなかったりします。 30代で転職をすると今まで働いていた時間があるからこそ、自分はしたくない仕事だとすぐに判断してしまい、拒否反応が出やすいのです。 収入が減った(残業が増えた) 「転職=収入アップ」と考えている人は多くいます。しかし一方で、収入を上げるために転職を決めたはずなのに、そんなに上がっていないと感じる人がいるのも現状です。 内定を貰って条件面も確認したはずなのに、そんなこと起こるはずがないと思いますよね。しかし収入自体は増えているけど、実質の労働時間が増えているということがあるのです。 条件を提示された中に固定残業代が含まれていたり、入社してみると払わなければならない会費があったりすることもあります。 中途採用の面接段階ではちょっと気になっても、印象が悪くなるかもと考えてあまりお金のことを質問できないという人がほとんどです。転職理由や志望理由が仕事内容やスキルアップなのに、条件面しかみていない人だと思われたくないという心情もあるでしょう。 しかし実際に働き始めてみると、収入面はとても重要です。日々の業務を頑張っていても報われないような気持ちになってしまうのです。 せっかく転職したのに、収入アップを実感できないような状況になると、「転職、失敗したのかも…」と感じてしまうかもしれません。 人間関係が上手くいかない 転職して働く環境が変わると、人間関係に悩む方が多くいます。 一緒に働く人の年代も変わりますし、会社によって人の雰囲気なども大きく変わるからです。特に転職するまで大手で新卒から同じ会社で働いていた人は、前職の環境からの変化でギャップを感じやすいのではないでしょうか。 自分より若い人ばかりの職場で、なんだか話が合わないなぁと感じたり、男女の割合が前職と真逆だったりすると、職場に馴染むまでに時間がかかるかもしれません。 誰でも新しい環境に飛び込んで、すでにコミュニティが出来上がっていると馴染みづらいと感じますよね。30代になると仕事を始めたばかりの頃よりそこに馴染むまでが苦痛に感じる人が多くいます。 自分から話しかけるのもちょっと恥ずかしかったり、自分より若い人ばかりだとプライドが邪魔をしてクールに対応してしまうこともあるのではないでしょうか。 職場の新しい仲間との壁を感じている時間が長いと、このまま馴染んでいけないのではないかと思い、転職に失敗したのではと感じてしまうかもしれません。 転職に失敗する人の特徴5選 転職活動はしっかりと準備をしておかないと、失敗してしまうことがよくあります。前職の方が良かったと感じても、簡単に元のポジションに戻ることはできません。 ここで紹介する失敗する人の特徴を確認し、それに当てはまらないように転職活動を進められるようにしましょう。 ①前向きな転職理由がない 「転職しなければよかった」と感じる人に共通するのが、転職した後にやりたいことや叶えたいことがないということです。 残業したくない、通勤したくない、など「逃げ」に感じられるような理由でも、立派な転職理由になります。しかし、そのネガティブポイントが解消された後のことを考えていない人が多くいるのです。 転職して新しい職場でやりたいことや、身につけたいスキルなど、全て叶えることは難しいとしても、自分の中で目標を持っていないと、嫌なことがあった時にまたすぐ転職という選択に逃げてしまいがちになります。 残業時間を減らしてプライベートの時間がもっと欲しいというのであれば、新しく捻出した時間で何をするのかを決めておかないと、ダラダラ過ごすだけになってしまうこともあります。 時間には余裕ができたけど、なんだか満たされないという状態になりやすくなるのです。 ②転職活動の期限を決めていない 働きながら転職活動していると、転職活動が長期化することがよくあります。毎日仕事をしながら提出書類を作成したり、面接の日程調整をするのは本当に大変ですよね。 なかなか企業とも日程が合わず、転職活動が進まない場合もあります。ダラダラと続いてしまう転職活動に嫌気がさしてしまい、最初に内定を貰った企業で決めてしまうということが起こってしまうのです。 転職活動が長引いてしまうと、自分はどこにも転職できないのではないかと自己嫌悪になってしまいますが、「働きながらの転職活動は、時間がかかるものだ」と理解して取り組むと少し気が楽になります。 時間がかかるのは当たり前だから、半年は覚悟しておこう、など自分で苦にならない程度の期限を決めておくことで、自分の転職軸をブレさせないことができます。 ③転職先の情報をしっかり集めていない なんだか思っていたものと違ったという漠然とした理由でも、転職に失敗したと感じることがあります。それは、転職活動中にしっかりと情報収集ができていないことが原因です。 これは特に、「同じ業界だから、なんとなく同じだろう」と考えて転職を決めてしまうような場合によく起こります。同じ業界・同じ職種でも仕事の進め方や、カウンターパートは全く違う場合があるのです。 営業職で商談などの顧客対応に集中できると思っていても、いざ働き始めると、前職ではやらなくてよかった契約書周りの事務作業も全てやらなければならないということも起こります。 前職ではアシスタントがいたからそれが当たり前と思って、具体的な業務内容を確認しないと業務を始めてから後悔につながりますよね。 30代での転職は今までの経験があるからこそ、足りない情報を自分の経験からの推測で補足してしまい、細かいところの情報収集が疎かになってしまうのです。自分の中での「当たり前」は、転職してから「当たり前でなかった」と気付かされるかもしれません。 日々の業務での小さなストレスであっても、転職してから気になることがあるともっと確認しておけばよかったと思いますよね。 ④自己アピールをできていない 転職活動では、自己アピールがとても重要です。企業が求めるスキルや経験と、個人のスキルや経験がマッチするかが重要視されます。 企業が今募集しているポジションで、あなたはどのように役に立てるかを上手くアピールできなければなりません。あなたがどれだけすごいスキルや経験をもっていたとしても、相手がそれを求めていないことには評価されないのです。 自分が応募しているポジションで求められているスキルや経験を理解し、そしてあなたがそれに対応できるスキルや経験があることを、上手く整理して伝える必要があります。 今まで当たり前にこなしていたことであると、面接官を前に言語化が難しいと感じますよね。事前に、アピールポイントを整理できるようになっておきましょう。 ⑤過去の栄光に囚われている 自己アピールをきちんとすることはとても大事ですが、一方で30代で転職活動をする際に、自分自身を高く評価しすぎてしまう人は転職活動に失敗しやすいです。 今まで働いていた中で、自分はとても評価されていたし、すごい仕事をしていたんだというプライドがある方も多いでしょう。しかしながら転職活動になると、前職での「実績」は重要ですが、「評価」はあまり関係がないのです(社長賞やMVPなど、社内表彰レベルの評価がある場合は別です)。 30代になると、転職活動中も面接官が自分よりも年下である場面もあるでしょう。その時に「自分は高い評価をされてきたから」という思いがあると、自分ではそんなつもりはなかったとしても、横柄な態度になってしまうこともあります。そうなると、本来なら評価されるべき今までのキャリアも、その態度のせいで評価されなくなってしまう、ということも起こりえます。 また、転職後も前職でのプライドがあると、周りにわからないことを質問できなかったり、あるいは転職先の配置や評価に対して不満を感じやすくなったりすることもありえます。 あなたのキャリアは素晴らしいものかもしれませんが、新しい職場に関しては、「自分は新人なのだ」という意識を持って相手や会社に敬意を払うことを忘れないようにしましょう。 転職に失敗しないためにできること 誰しも転職には失敗したくありませんよね。もちろん絶対に失敗しない方法というものは存在しません。しかし事前に準備しておくことで、失敗する可能性を少しでも下げていくことはできます。 ここでは転職に失敗しないためにできることを紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。 キャリアプランを作成する 転職を失敗する人の多くは、転職したその先のキャリアプランを考えられていません。転職を考え始めたら、まずはキャリアプランを作成するのがおすすめです。 キャリアプランは、仕事において将来的にどうなりたいかを計画するもので、「何歳までに何をできるようになりたい」などを具体的に考えます。 転職した先で定年まで働きたいと考えるのか、その後独立して起業するためのスキルアップの場として経験を積みたいのか、その点を明確にすることで転職活動での企業選びにも影響するのです。 また入社後にも、何のためにこの会社にいるのかを思い出すことができるので、紙やスマホのメモなどに書いて保管しておくことをおすすめします。 将来的なゴールや年代別での目標地点を明確にしておくと、今何するべきか、ゴールから逆算すると少し遅れているかなど進捗も確認しやすいですよね。 転職は、新しいキャリアへ挑戦する際に1番効率的な方法だと言えます。しかし企業によっては、転職回数が多いと書類選考を通過できないこともあるのです。 ちょっと違うと思ったらすぐに転職という選択をとるようになってしまうと、客観的に「この人は忍耐力がない」「採用してもすぐ辞めてしまう」と判断されてしまいます。 せっかく魅力的な企業と出会っても、転職回数だけで面接の機会を得られず、あなたのキャリアや人柄が評価されることなく終わってしまうこともあるのです。それはとても勿体無いですよね。 転職しようと思ったら、しっかり自分の中での目的やゴールを決めて真摯に取り組むことを心がけてみてください。 面接対策を行う 中途採用ではスキルと経験が重視されますが、やはり最後には「カルチャーフィット(採用後の職場環境でうまくやっていけるか)」がカギとなります。 どれだけ理想的な経歴の持ち主でも、コミュニケーションがうまく取れなかったり、今いるメンバーとの相性が悪そうだと判断されると面接に合格することはできません。 面接に際して、転職理由など定番の質問に対して回答を考えておくことはもちろん大切ですが、企業によっては、必ず面接でする質問などもあります。全てを準備することは難しいですが、そういった質問にも準備ができていると面接官からの評価もよくなります。 初めての転職だと、面接時のマナーなども見直しておく必要もありますよね。普段商談をたくさんこなしているからといっても、面接のように自分自身が評価されるような場面を経験することは少ないはずです。 今はインターネットで調べると基本的なマナーなどは確認できるので、事前に調べられることは調べておきましょう。 キャリアコンサルティングの活用 転職を考えるのであれば必ず利用して欲しいのが、プロのキャリアコンサルティングです。 転職したい企業が明確だったり、転職エージェントに登録していたりする場合は、特に必要、ないと考える人もいるかもしれません。 しかし知人の紹介などで、十分な情報があってあらかじめ転職先が決まっているということがない限り、多少なりとも不安要素はあるのではないでしょうか。 もちろん周りの友人などに相談することで不安が和らぐこともあるでしょう。しかし、日々転職支援やキャリアコンサルティングをしているプロに相談するとまた違う視点を得られたり、考えや気持ちの整理ができたりします。 プロに相談することで現状の転職市場でのあなたの立ち位置や、今後のキャリアパスの広がりなどを新しく知ることができるかもしれません。 転職しようと思ったら、まずはプロを頼ってみてください。

上司からのストレスで辞めたい!まずやっておくこと5選

ほとんどの人は仕事でストレスを感じたことがありますよね。会社勤めを経験したことがあれば、上司との関わりの中でストレスを感じたことがないという人は珍しいでしょう。 ただ相手が上司となれば、我慢しなければならないこともたくさん出てきますし、関わりを断つことが難しいですよね。 そこでここでは、上司からのストレスに耐えられず辞めたいと感じている方へ、退職を決断する前にやっておくべきことを5つ紹介していきます。今の環境が辛いと感じている人は、退職後に後悔しないように最後まで読んでいってくださいね。 上司にストレスを感じる場面とは? 上司とは一緒に仕事をしたり、成果の報告をしたり、関わる場面がたくさんあります。普段仕事を楽しんでいる方でも、ふとした時に上司に対してストレスを感じている場合がありますよね。 あなたの上司はどのようなタイプでしょうか。ここで紹介するストレスを感じる場面に当てはまるものがあるか、確認してみてください。 ①他の人とは違う態度で接してくる 同じ職場で働いていると、あなたへの態度と人への態度が違うことにすぐ気付きますよね。同じ行動をしたとしても、あなたがしてしまうと叱咤されるところを他の人がしても笑って許しているなんていう場面にも出くわすのではないでしょうか。 そういった人との態度の違いを感じてしまうと、あなた自身のモチベーションの低下にも繋がります。 「上司という立場を利用して、仕事の割り振りなども理不尽ではないか」と感じてしまうこともあるかもしれません。例えば営業職であれば、自分の数字にならないような仕事を大量に押し付けられて、目標を達成できなくなってしまうなんてこともあります。 周りの同僚にいいクライアントをつけてもらっていたりすると、より一層態度の違いを感じてしまうでしょう。そのような環境では、仕事を頑張っても意味がないのではないかと思ってしまいます。 ②上司としての責任感がない 上司であるということは、あなたのミスや報告をしっかりと受け止めなければなりません。それなのに、報告を無視されたりあなたのミスを庇うことなくあなただけのせいにされるようなことがあれば、ストレスも溜まってしまうのも無理はありません。 さらには、身に覚えのない仕事が終わっていないことを責められたり、聞いていた納期が間違っていたりと、上司のミスをなすり付けられるようことがあれば、そのストレスは計り知れないものがあるでしょう。 仕事に対しての責任感が欠けている上に、自分の評価を上げたいと思っている上司であれば、一緒に仕事をしていく中でストレスに感じることが多くあると思います。 それでも上司であるが故に、責任感がないことを責めることはできないのです。自分の上司のことを責任感がないと周りに言うことで、あなた自身の評価を下げてしまう可能性もあるのも、また辛いところです。 ③いつも口調がキツい 日々のコミュニケーションの中で、口調がキツいとそれだけで話しかけるのが億劫になります。報告しなければならないことも、キツく怒られる、もしくはキツい口調で詰められるのが怖くてなかなか一歩踏み出せない状態になりやすいのです。 相手のことが怖いと思うようになると、ただ挨拶するだけでも、その人がいると思うだけでも、ストレスに感じてしまうようになってしまいます。 出社が億劫になり、仕事の内容が好きであっても仕事自体が嫌になってしまいますよね。それくらい誰と働くか、という働く環境は大切なのです。 ④正当な評価をしない 上司からのストレスに対応するのが難しい大きな要因は、その上司があなたの仕事を評価する相手だということです。 ストレスを感じる・苦手だと思っていても、その人に嫌われてしまうと不当な評価をされてしまうという状態は辛いですよね。 自分が嫌われていることがわかっていても、その上司に対しては機嫌を損ねないように注意して、コミュニケーションをとらなければなりません。「なんでこんな相手に…」と日々ストレスも不満も溜まってしまうでしょう。 仕事で成果を出して見返してやる!と反骨精神でやる気になれる人はいいかもしれませんが、ほとんどの人はやる気の低下に繋がります。 頑張っても頑張っても意味がないと感じてしまうからです。上司が正当な評価をしない状態であると、仕事に対しても悪影響を及ぼします。 ⑤過度に干渉してくる キツく当たってくる上司にストレスを感じるという人が多い一方で、上司からの過干渉がしんどいという方もいます。 マイクロマネジメントとも言われますが、ある程度自分で進められる業務であってもずっと監視されていたり、事細かに上司から報告を求められれば、部下としてはかなりのストレスを感じてしまうのも無理はありません。 ひとりでゆっくり考えたい内容であったり、自分1人で進めたいプロジェクトなども過度に干渉されることで、自分はいなくてもいいのではと思ってしまいます。 この場合、上司も良かれと思って干渉していることが多いので、周りにも共感してもらえなかったりと悩みを打ち明けづらい状態になるでしょう。 また、プライベートなことまで口を出してくる上司もいます。休日は何をしているかなど聞かれたくないこともありますよね。答えたくないことでも、上司だから答えないといけないというプレッシャーを感じてしまいます。 今ではハラスメント防止に力を入れている企業もありますが、ハラスメントだ!と声をあげるほどではないけど、ストレスに感じるということの方が多いはずです。 日々のちょっとした我慢やストレスが、いつの間にか大きな不満へと繋がります。 ストレスを感じる仕事への向き合い方 上司との関わりの中でストレスを感じるからといって、すぐに退職するというわけにはいきません。 ここではストレスを感じながらでも仕事と上手く向き合う方法をご紹介します。今上司からのストレスに悩んでいる方は、試せるものがあるかぜひ確認してみてください。 仕事以外の趣味に時間を費やす 仕事が生活の全てになってしまうと、そこで受けたストレスを発散する場所がなくなってしまいます。休日は自分の趣味に費やすようにする、しっかり休むなど、休日や余暇を充実させていくことで仕事を乗り越えることができるのではないでしょうか。 友人と食事に行く予定を入れたり、少しいつもと違うことをすると気が紛れたり、リラックスすることができます。 趣味というと、ゴルフや釣りなどを思い浮かべて、特にないという人もいますよね。そういった場合は、1日の中で自分が一番好きなことの質を上げてみるのがおすすめです。 例えば「休みはとりあえず寝ていたい」という人は、寝具を新しくしてみたり睡眠の質を良くするアロマを焚いてみたり、好きなことをもっと好きになるような工夫をしてみてください。 自分の楽しみを作っておくことで、仕事はストレスが多いけど楽しみのために頑張ると思えるのではないでしょうか。 同僚に相談してみる もし相談できる人が社内にいるのであれば、自身のストレスについて相談してみてください。同僚であればあなたと上司の普段のやり取りを知っていたり、おかしいと思う点に気づいてくれたりするかもしれません。 全員に対して同じ態度をとっているのであれば、同僚の方もストレスに感じている点があるかもしれません。またあなただけにキツく当たっているなど、態度を変えられていることが発覚する可能性もあります。 「自分だけが気にしすぎなのかも…」と1人で悩むのではなく、客観的にみたあなたと上司との関係を教えてもらえるのは参考になるはずです。 ただ誰でもいいから聞いてほしい!という気持ちになって、社内の色々な人に相談するのはやめておきましょう。すぐに噂が広まって、あなたの上司本人の耳にも届いてしまうかもしれません。 悪口を言っていなかったとしても、上司が気を害してしまうと更に面倒な状況になってしまうからです。 同僚に相談することは、客観的に問題があるのかを知るいい手段ですが、相談相手は慎重に選んでくださいね。 メールでのやり取りを心掛ける ストレスを感じて辛い場合は、とにかくストレスの原因と距離を置くようにするのが大切です。 直接顔を合わせる機会が多い上司であっても、仕事のやり取りはできるだけメールにすることで、少しでもコミュニケーションを減らすことができます。そして何かトラブルが起きた時にも、メールでやり取りを残しておけばあなたの責任にされることもなく、平和に過ごせるのです。 上司に責められるかもしれないとビクビクしてしまっている人にとっては、他の人に見せることができるメールが残っているのは、精神的支えになるでしょう。 ストレスをゼロにする方法ではありませんが、あなた自身の仕事に対するモチベーションを確保しておくためにはおすすめの方法です。 辞めたいと思ったらまずやること5選 上司からのストレスに耐えきれず退職を検討する場合、まずできることを試してみましょう。 最終的に辞める選択をするにしても、退職後に後悔しないよう、できることは試しておくことがおすすめです。 ①人事部への相談 上司から過度の嫌がらせを受けている場合や、部署異動を希望する場合は、まず会社の人事部に相談してみましょう。会社によっては相談窓口が設置されている場合もあるので、自分で連絡しやすい窓口を探してみてください。 相談窓口に相談すれば、親身に相談にのってくれるかもしれません。社内で相談などをしすぎると噂が広まることを気にするかもしれませんが、人事部であればきちんと守秘義務があります。 しっかりと担当部署に相談することで、あなたにより適した部署に異動させてもらえたり、逆に上司を異動させてくれたりするかもしれません。 人事部に相談したら絶対に解決してくれるというわけではありませんが、退職を決断する前に他の選択肢を提示してくれる可能性があるので、まず相談してみましょう。 ②退職後の生活をイメージしておく ストレスに耐え続けることは、とても難しいですよね。しかし退職後の生活がイメージできていないと不安が勝ってしまい、行動を起こすことが出来なくなってしまいます。 退職や転職を考える際に、仕事や収入の面で心配なことがあると余計にストレスを溜めてしまうのです。今の状況もストレスだし、これからを考えてもストレスだという状態では、何も前に進まず耐え忍ぶだけになってしまいます。 退職後の生活に全くの不安を抱かないというのは難しいかもしれませんが、ある程度生活の目処を立てておけば、本当に辛くなった時に退職するという決断もできるでしょう。 目標の貯蓄額を貯められたら退職していいと、自分自身に目安を決めてあげるのもいいかもしれません。 ③心身ともに辛い場合は医師から診断をつけてもらう 「ストレスでしんどいだけだから、病院に行くなんて大袈裟だ」と思う人は多いのではないでしょうか。たしかにちょっと嫌だからといって、すぐに病院に駆け込むという人は少ないです。 しかし「ちょっと辛い」という状態を長く放置していると、朝起きられなくなったり勝手に涙が出てきたりと、もっと重い症状が突然出てくる場合があります。 そのような時には病院でしっかり診断を出してもらうことで、傷病手当をもらいながら会社を休める制度があるのです。企業によっては担当の産業医がついていて、気軽に相談できる場合もあります。 完全にうつ状態になっていると、自分自身では気づくことができないかもしれません。ちょっと体調がおかしいなと思ったら、受診してみるのがおすすめです。 ④思いきって少し休息をとる 具体的に退職を検討する段階になっているのであれば、残っている有給を使って少し休息をとってみてください。 退職を検討するほど今まで頑張ってきたのですから、これからどうしていきたいのか自分の気持ちと向き合ってみると、やりたいこと、やりたくないことが自然と思い浮かんでくるかもしれません。 やりたいことが見つかればもっとポジティブに退職を決断できますし、今の職場でまだやりたいことがあると、思い出すきっかけを作れるかもしれないのです。 職場でストレスを溜め込んでしまっている状態で、辞めたいから辞めるという決断をしてしまうと、後々後悔することがあります。思い返すと少しタイミングが違ったと感じることもあるかもしれません。 一度退職してしまうと、同じポジションに戻ることは難しくなります。今の会社で、ポジションでやり残したことはないかなどを考えてみるのもおすすめです。 上司にストレスを感じていると、有給を申請することに対しても抵抗があるかもしれません。仕事に穴を開けてしまったり、上司に嫌な顔をされたりするかもしれないと思いますよね。 しかし、我慢を続けてしまうとあなたの心身に問題が起きてしまうかもしれません。自分自身を守るためにも、辛いと思った時に少し休む勇気を持ってみてください。 ⑤外部のプロへ相談してみる 職場の同僚や人事部にもなかなか相談するのが難しい人は、ぜひプロのキャリアコンサルタントを頼ってみてください。 退職を決意していない段階でも、キャリアコンサルタントは親身に話を聞いてくれます。そして上司からのストレスに耐えきれず辞めたい、という気持ちも話すことで、職場での立ち振る舞いや今後のキャリアの選択肢など幅広いアドバイスがもらえます。 自分の今後のキャリアが心配で職場のストレスに耐えるしかないと諦めてしまっている人も、キャリアの選択肢をまずは知ってみてください。 今の職場でしか得られない経験やスキルがあるかもしれませんし、他に学んでいきたい知識が出てくるかもしれません。 仕方ないと諦めてしまう前に、自分自身の可能性を客観的に教えてもらいましょう。 キャリアコンサルタントに相談するということは、当然転職を勧められるというイメージかもしれませんが、相談した結果現職に留まるという選択もできるのです。 現在働いている中でストレスを感じていて辛いと感じるのであれば、プロに相談することで少し気持ちも落ち着くかもしれません。ひとりで悩んでしまっている方は、ストレスに押し潰される前に一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。

「転職しない」が正しいかも?キャリア相談を活用して納得いく選択を!

「転職した方がいいのかな?」「これからの自分のキャリアってどうなっていくんだろ?」 自分のキャリアについて、現状に不安がなくとも今後を考えると少し心配になるという方は多いのではないでしょうか。 キャリアに関しては、様々な選択肢があります。どれを選択しても間違いということはありませんが、どのような選択をするにしてもあなた自身が納得感を持っているということが大切です。 ここでは納得感のある選択をしていくため、キャリア相談の活用をする方法をご紹介します。キャリア相談に興味はあるけど、すぐに転職は考えていないという方や、ちょっと行きづらいという方はぜひ参考にしてみてください。 キャリア相談をする意味 キャリア相談というと固いイメージがあり、少し身構えてしまうのではないでしょうか。 日本ではまだキャリアをプロに相談をするということが広く浸透していませんが、海外ではキャリアの悩みはキャリアコンサルタントへ相談するのが一般的となっている国もあります。 ではなぜキャリア相談をするのでしょうか。ここではキャリア相談をすることに意味はあるのかご紹介していきます。 自分のキャリアと向き合うきっかけ作り まずは自分のキャリアと向き合うきっかけとして、キャリア相談をしてみるのがおすすめです。 キャリアは正社員として企業で勤めていくということだけではなく、退職したとしても一生続いていくものです。あなた自身のキャリアに興味を持ち、自分で選択を続けていくということを早い段階で身につけておくことが重要です。 なんとなくの選択を続けていると、ある時点で「なぜこの仕事をしているんだろう?」「これはなんのためにやっているんだろう」と自分でもわからないような状況になってしまいます。 今現在キャリアに大きな不安や悩みがなくても、一度キャリア相談をしてみることでしっかりと今までの振り返りをし、これからの選択を考えるきっかけとすることができます。 客観的なフィードバックをもらえる 社会人経験が長くなればなるほど、人からフィードバックをもらう機会が減ってしまいます。今の自分が他の人から見るとどのように映っているのか知ることはとても重要です。 友人や会社の同僚などにお願いすると、客観的な意見をもらうことができるかもしれませんが、いずれにせよ普段の関係性もあるので少し遠慮した内容になるでしょう。年齢を重ねていくほど、客観的にみたあなたの姿を知ることが難しくなっていくのです。 キャリア相談をすることで、プロの目線から客観的にみたあなたの姿や今後のキャリア・そして同じような人はどうやってキャリアを歩んでいっているのかなどたくさんの情報を知ることができます。 また相手がキャリア相談のプロなので、恥ずかしさを感じることなくあなた自身も悩みなど伝えやすくなります。 自分の決断に自信を持てる プロにしっかりとキャリア相談をすることで、自分自身の決断に自信を持つことができます。 例えば転職活動をして内定をもらったけど、本当に受諾しても大丈夫なのか、など自分では正解と思っている選択を後押ししてもらうこともできるのです。 業界的に追い風であったり、同年代と比べて待遇が良かったりなど客観的な情報をもらうことで、自分の選択に自信を持てるでしょう。逆に実は離職率がとても高かったり、希望の部署に配属されることが少なかったりなど、知り得なかった情報を知ることで、転職しない決断の後押しとなる場合もあります。 キャリア相談というと転職を考えている人が利用するイメージが強くなっていますが、もう内定段階の方や「転職は考えていない」という方にもおすすめなのです。 転職エージェントのように企業と候補者とのマッチングが主なサービスであるところだと、転職前提でのサービス提供をしている場合が多くなります。転職するか迷っている、ちょっとモヤモヤを聞いてほしいという方は転職エージェントではなく、キャリア相談を主に展開しているサービスを選びましょう。 キャリア相談でできること キャリア相談をすることで、どのようなことができるのでしょうか。 「プロに相談=転職」というイメージが強いですが、実際には他のメリットがたくさんあります。ここではキャリア相談を活用するメリットを3つ紹介していきます。 自己分析を手伝ってもらえる 自分自身のキャリアを考える際に、とても重要になるのが自己分析です。そして一番難しいのも自己分析だと言えます。 自己分析を行うことで自分自身のがどのようになっていきたいのか、そして向いていること、向いていないことを知っていくことができます。自分の強みを活かしてキャリア形成をしていく手助けになるでしょう。 現在「自己分析」や「適性検査」と検索するとたくさんの方法がヒットします。しかし自分に合ったやり方がわからなかったり、自己分析を行った上で次にどうしていくかはわかりにくいですよね。 また今事務職の方が、「ネットで適性検査をしたら営業職が向いてた!」という理由で、自分のキャリアを決めていけるかというと難しいのではないでしょうか。仮に営業職へ転職したとしても、その決断に自信や納得感はついてこないはずです。 ネットで様々な疑問を解消できる時代だからこそ、人と対話して自分を客観的に見てもらうことはとても価値が高いものになるのです。 スキルの棚卸しをできる 現在働いている中で、自分は何ができるのか、自分自身のスキルがわからないという方はとても多いのではないでしょうか。 「営業職だけど商談しているだけだし、特にスキルはないよな…」 と考えている場合でも、しっかりと日々の業務を振り返ることでスキルを言語化することができます。この場合、「商談」と一言で表しても、そこに至るまでに資料の準備をしたり、事前に情報収集をしたり、顧客と適切なコミュニケーションを取ったりとたくさんのスキルが隠れています。 自分では当たり前と思って携わっている業務でも、他の人に聞いてもらうと実はすごく工夫をしていて、あなたならではのスキルだということもあるのです。 スキルを細分化していくことによって、あなたの得意なものや好きなことが明確になっていくこともあります。しっかりと言語化することで、実は営業職がすごく合っているということがわかるかもしれません。 スキルという言葉が先行してしまい、資格を持っていたり、特定のソフトを扱うことができたりというイメージになってしまっている方も、客観的にスキルの棚卸しをしてもらうことで、自分自身のスキルについて再認識できます。 キャリア相談をすることによって、ひとりでは知ることのできなかった気づきがあるでしょう。それが自信に繋がれば、転職を考えていたとしても、やっぱり今の場所で頑張ろうと思う後押しにもなります。 転職市場の状況を知ることができる 現職に不満はないけど転職市場を知っておきたいという方にもキャリア相談はおすすめです。いつか転職するかもしれないし、転職しないかもしれない、そういった状態で活用する方も多くいます。 転職市場を知ることで、実際今転職活動を始めてもなかなか厳しい状態だと感じるかも知れませんし、いつかの転職のために学んでおくべきことや経験していくべきことを知ることができるかも知れません。 例えば、今現在エンジニアとして働いている方が年収を上げるために転職を考えていたとします。しかし実際に転職市場を見てみると今現在の年収は、同じ内容の仕事をしているエンジニアと比べて高いという可能性もあるのです。 待遇面で不満を感じる方は多くいますが、実は同じ仕事をするのであれば現職に留まった方がいい環境であるということを知ることができます。こういった情報は、自分で知ることはなかなか難しく、キャリア相談利用するのメリットと言えます。 現在はネット上でたくさんの情報があり、どれが正しいのが素人目では判断できない状態です。キャリア相談で転職市場の情報を知ることで、早まった決断をして後悔するようなことも防げます。 キャリアに関しては後戻りできないので、待遇への疑問や自分のキャリアの今後に不安が出た時は、積極的にプロから正確情報を集めるのがおすすめです。 キャリア相談の活用方法 具体的にキャリア相談はどのように活用していけばいいのでしょうか。 ここではキャリア相談を有効的に活用する方法をご紹介していきます。もちろんなんとなく興味があるからという理由で利用してみても、得られるものはたくさんあります。 あなた自身の状況に合わせて、利用してみてください。 キャリアのモヤモヤ解消 自分自身の今後に関して、漠然とした不安を感じたりモヤモヤすることがありますよね。そういった時にキャリア相談を活用することで、モヤモヤ解消の手助けをしてもらえます。 なぜ自分が不安を感じたのか、それに対しての解決策など一緒に道筋を立てていくことができるのです。「このままでいいのかな?」というモヤモヤを抱えながらでは、仕事の効率も落ちてしまいます。 これからのキャリアの道筋を立てておくことで、今の経験は今後のために必要だから頑張るという気持ちにもなれます。逆に自分の目指すものには全く必要ないと、環境を変える選択肢が出てくる場合もあります。 いずれにせよ、漠然とした不安を相談することで、自分自身が納得感を持った決断をすることが重要です。キャリア相談をすることで、自信を持って納得感のある決断をサポートしてくれるでしょう。 書類添削や面接対策サポート 転職を考えている場合には、書類の添削や面接対策のサポートを受けることができます。履歴書や職務経歴書を書き慣れているという方は少ないでしょう。 新卒の就職活動での書類では、主に学生時代頑張っていきたことや自分の強みなど書くことが決まっていることが多いですが、中途採用市場においては、しっかりと企業が求めている情報を記載することで書類段階からアピールをしていかなければなりません。 内容だけでなく書き方でも、簡潔に分かりやすく情報を記載している方が好まれるのか、しっかりと自分の言葉で記載しているのかを重視するのかなど様々です。 現職から違う業界へ転職を希望する場合はなおさら、企業が求めていることを網羅しておく必要があります。しかしながらそういった情報は、ネット上で入手することは困難ですし、嘘の情報もたくさんあるので鵜呑みにするのは危険です。 また面接においても業界や企業ごとに重視しているポイントがあります。ポイントをしっかりと押さえておくことで、内定までの近道となります。キャリア相談を活用することで、面接官がどのようなところを見ているのかなど、実際に採用経験のあるコンサルタントに相談することも可能です。 「キャリア相談」をかかりつけ医のような心の拠り所に 初めてキャリア相談を利用するときは、少しハードルを感じるかもしれません。しかしキャリア相談を一度利用してみることで、これからも何か悩んだ時は相談できる相手がいるという状況をつくれます。 あなたの周りに真剣にキャリアの相談に乗ってくれる人がいないという場合でも、また悩んだらキャリア相談を利用すればいいという精神安定剤になるでしょう。 環境に不満を感じたときに利用することもできますし、もう少し今の環境で頑張りたいから後押ししてほしいという時にも心の拠り所にできるのです。 ただ友人に相談するだけでは得られない安心感を得ることができるのが、キャリア相談のメリットとなります。また定期的にキャリア相談を活用することで、自己分析をする中で自分の変化や成長に気付くことができたり、新しいスキルを身につけられていると実感することができるかもしれません。 不安になった時、キャリアの相談をしたい時、今の仕事を頑張りたい時、様々なタイミングでプロに相談できる環境を作ってみてください。 早めのキャリア相談で悩みを解決! ここでは、キャリア相談の活用についてご紹介しました。転職を希望する人が利用するイメージが強いキャリア相談ですが、実際には転職しない決断を後押ししてくれることもあります。すぐに環境を変えたい人も、転職しない選択に自信が欲しい方も一度活用してみることで、新しい気付きを得られるかもしれません。 日々情報が移り変わる転職市場においてプロのコンサルタントに相談することで、貴重な情報やアドバイスを受けることは大きなメリットになります。 今悩みがある人も、今はなくても今後に向けて相談しておきたい人も、早めの行動を起こして今後の選択に活かしていけるといいですね!

キャリアアップできるのかな…今すぐできる不安解消法を紹介!

日々仕事と向き合っている中で大きな不満がなくとも、ふとした時になんとなく心が不安になっていることがありませんか? 「自分はこのままでいいのだろうか?」「キャリアアップしていけるのかな?」「ずっと働いていけるのかな?」 と感じることがあるのではないでしょうか。小さな不安をそのままにしていると、気づいた時にはとても大きな不安になっていることがあります。 ここではあなたが感じる不安を少しづつ解消していく方法をご紹介していきます。不安な気持ちを少しでも楽にしていきたい方は、ぜひ最後まで読み進めてください。 何に対して不安を感じているかを考えてみる まず最初に考えたいのは「何に対して」「なぜ」不安に感じているのかということです。現状になんの不満もなく仕事をしている方は、不安な感情は生まれにくいですよね。 あなたがキャリアに関して、不安に感じる原因を探していきましょう。 漠然な不安を言語化してみる 「なんだか不安」「なんとなく今のままではダメな気がする」 不安な気持ちを言語化してみると、とても漠然とした言葉になったのではないでしょうか。これといって明確な理由がなくても不安になることはありますよね。 それは自分の状況がずっと変わっていない。もしくは周りの状況が著しく変化しているのを目の当たりにしているのではないでしょうか。 あなた自身が今まで特に何も不安に思わず仕事に取り組んでいたとしても、数年経った時に取り組む業務内容があまり変わっていなかったり、周りの上司や同僚がどんどん転職したりすると自分だけが停滞している気がしてきます。 日々業務内容を変えていかなければならないということは決してありません。変わらず毎日対応しなければならない業務もありますし、そういった業務が周りの人や顧客にまで利益をもたらしているかもしれないのです。 漠然な不安が「周りと比べて」「周りがこうだから」と主語が自分になっていない場合は、もう一度よく考えてみてください。 大切なのは、自分自身と向き合った時に明確なキャリアに関しての不安要素があるのかどうかです。 自分はどうありたいかを考えてみる あなた自身は不安を解消してどのようになっていきたいのか、考えてみてください。 キャリアアップを考えると今の業務内容は不安だけど、やっていることは好きだという場合もありますよね。あなた自身が楽しく仕事に取り組むことができているのであれば、焦って状況の変化を求めたりしなくてもいいのではないでしょうか。 キャリアアップすることだけが目標になり、キャリアアップできていないことだけが不安となってしまうと、いつの間にかやりたくないことばかりに囲まれてしまい、キャリアアップを達成したとしても幸福感は得られないかもしれません。 あなたにとっての幸福な状態を、一度しっかりとイメージしてみてください。仕事で評価されて部下をたくさん持つことが幸せなのか、仕事にそれほどやりがいはないが自分の趣味の時間をしっかり確保できていることが幸せなのか。 明確な正解を出すことは難しいと思いますが、具体的な生活を交えてイメージできるとより良いでしょう。 転職したらなくなる不安なのかを考える 「今の環境だとキャリアアップもできないし、転職したい」と考える方は多いのではないでしょうか。 そういった場合は、転職したら絶対になくなる不安なのか、転職しなければ絶対になくならない不安なのかをよく考えてみてください。 たしかに、仕事への悩みや不安を感じたときに、最初の選択肢として頭に浮かぶのは転職ですよね。職場環境や業務内容を変えれば、悩みはなくなるのではないかと思うはずです。 しかし転職をしたからといって悩みがなくならない、むしろ悪化するということもあるのです。 業務内容に飽きてしまっていることが理由で転職をしたとしても、新しい職場で色々な経験ができるとも限りません。前の職場の方が良かったと感じる点も出てくるでしょう。転職=環境が良くなると信じ込んでしまうのは危険なのです。 また最近では出戻りを良しとする企業もありますが、その場合でも全く同じ環境に戻ることができるというわけではありません。 例えば、営業職として責任あるポジションに就いていたとしてもまた同じ企業に戻ってきたからといって、同じ業界や顧客を任せてもらえるとは限らないからです。 キャリアアップへの不安を感じたらすぐに転職をイメージしがちですが、今の環境を全て捨ててでも転職しなければならないのかは冷静に考えたいですね。 不安要素が明確なパターン なんとなくの不安を感じる方がいる一方で、不安要素が明確となっている方もいるのではないでしょうか。 不安要素が明確であるからこそ、今後のキャリアの選択が見えてきますよね。ここでご紹介するパターンに当てはまるものがある場合は、何か行動を起こした方がいいかもしれません。 あなた自身が感じる問題点が明確である方こそ、色々な選択肢がある中でどの解決策が最善なのかしっかりと吟味していってください。 収入の停滞がはっきりとしている 「給料が上がらないな〜」となんとなく感じているのではなく、明確に同業界・同規模の企業と比べて給与水準が低い場合があります。昇進昇格を経て職位が上がっていったとしても、給与があまり変化ない可能性もあると不安にもなりますよね。 仕事を頑張り続けていると、周りにはあなたの頑張りを見てくれている人がいるはずです。しかしながら、それがあなたの収入に直接影響を与えることはないかもしれません。 努力は報われるべきです。しかし現実はそうでないこともあるのです。それはあなたが悪いのではなく、職場の体制や人事評価の制度設計、または経営状況に問題があります。 キャリアアップを望んでいても、その先に責任だけが重くなり待遇がついてこない場合は、職場を変えることも選択肢の1つとしていいのではないでしょうか。 やりたいことには挑戦できない環境 誰しも企業で勤めているのであれば、自分のやりたいことと業務としてやらなければならないことが一致しているとは限りません。むしろやりたいことをできている人の方が少ないはずです。 そういった現状もありますが、今の職場にいることで今後を見据えても絶対に挑戦できないことを諦められないという方もいますよね。 例えば、エンジニアとして入社したものの実際に働いていくにつれて、営業職に挑戦したくなったとします。しかし勤めている企業では完全に営業は別企業へ外注していると、今後を見据えても挑戦できるチャンスはほぼないでしょう。 今のまま定年まで勤め上げても自分の挑戦したいことには挑戦できず、年齢を重ねることで未経験状態での転職は難しいということになるかもしれません。 この挑戦をしないと自分は絶対に後悔するというものがある場合、思い切って違う環境に飛び出した方がいい可能性があります。 スキルが身についていない 多くの人が感じる不安の中でも、働いている中でスキルが身についていない、ということがあります。 キャリアアップ=スキルアップと考えても良いくらいに今の時代では個人のスキルが重要視されています。そういった影響もあり、自分個人として考えた際に何もできないのはないかと不安になることがありますよね。 キャリアに不安を感じて、いざ転職活動を始めてみても履歴書に書ける経歴がないと絶望したことがある人もいるのではないでしょうか。 普段の自分は会社の中でも割と重要な役回りをしているのに、履歴書は埋まらない。書類の空白を眺めながら、今やっている仕事の意義を感じられなくなってしまいますよね。 このままではキャリアアップできないと悩んでしまうかもしれません。しかし、なんでもいいからスキルが欲しいと走り出してしまうのは得策ではありません。 今の自分ができること、できるようになりたいことをしっかりと整理した上でスキル取得を目指すのが安心です。会社の中では学ぶことのできないスキルなのであれば、少しづつ休みを利用しながら学習を進めていくこともできます。 あまり焦りすぎず、環境を変えずともできることに挑戦してみるのがおすすめです。 人間関係での悩みを抱えている 職場の雰囲気が悪く、人間関係で悩みを抱えているという方もいるのではないでしょうか。人間関係に悩んでしまうと、自分自身のキャリアアップを考える余裕も無くなってきますよね。 業務にしっかりと取り組んでいきたい気持ちがあっても、悪意のある人に邪魔をされたり、合わない人と一緒に仕事をしたりと、ストレスを抱えながら頑張っている方もいるのではないでしょうか。 特定の人からの嫌がらせなどであなた自身が苦しまなければならない環境なのであれば、転職や社内でも異動希望を出すなど環境を変えてみるのがおすすめです。 残念ながら職場の雰囲気はすぐに変わるものではありません。今後を見据えて我慢できるものなのか、そうではないのかを考えてみる必要があります。 1人で考えても不安が解消しない場合 キャリアに関しては、職場環境や業務内容、プライベートの問題まで様々な要素が影響してきます。そのような複雑な問題を1人で抱え込んでも不安は解消されないことが多いでしょう。 1人で悩んでいるだけではなく、周りの人や時にはプロにも相談してみることで新しい発見や選択肢が生まれてくるのではないでしょうか。 家族やパートナーに相談してみる まずはあなたの働き方や収入の変化などで、大きく影響のある家族やパートナーに相談してみるがおすすめです。最初に話すことができなかったとしても、転職などの選択をしようと思っている場合に一番影響がある人たちですよね。 1番身近にいる人に共感してもらえたり、背中を押してもらうことで精神的な不安は幾分か軽減されていくはずです。 仲が良いからこそぶつかる可能性もありますが、まずは思っていることを聞いてもらうことから始めてみるのはいかがでしょうか。 信頼できる同僚に相談してみる 社内でのあなたのポジションや社内体制をわかっている同僚にに相談するのは、とても具体的なアドバイスや深い共感を得られるのではないでしょうか。 今あなたがキャリアアップをできないと感じていたとしても、今経験している業務が社内ではキャリアアップに必ず必要なものである可能性もあります。そのような社内の情報を持っているかもしれないので、相談でしてみるのはおすすめです。 しかしここで注意した方がいいのは、口が固く信頼できる人を選ぶということです。企業内で多くの人に相談していると、噂話などであなたがキャリアに悩んでいることや不満があることなどが広まってしまうかもしれません。 そういった情報は必ずしもプラスに働くとは限らないので、あまり多くの人に話すよりは、信頼できる人を選んで相談してみる方がいいでしょう。 プロのコンサルタントにアドバイスをもらう 今の仕事でキャリアアップができるのか不安があるのであれば、プロのコンサルタントに相談してみるのはいかがでしょうか。 はっきりと転職を考えているわけでもないのに、キャリアの相談なんてちょっと行きづらい。と感じる人は多いと思います。しかし実際は転職を考えていなくても、キャリアに悩んだ時にプロに相談できるサービスもあるのです。 はっきりと転職を考えていないからこそ、あなた自身が今どのような仕事をしていて何が不安なのかを話すことで、現状に留まることが最善だという選択も生まれてきます。 実際に周りの人に相談してアドバイスをもらっても、周りの人は転職業界やキャリアについてのプロではありません。その人の主観でアドバイスをもらっても事実とは異なる場合が多々あるのです。 プロに相談することに心理的ハードルがあったとしても、たくさんのメリットがあります。特に業界の今後に心配があったり、キャリアアップしてどのような道があるのかわからない場合は、あなたが思いついていなかったキャリアパスの提案などを受けることができるのです。 そして人生の中でキャリアへの不安はまた何度も訪れます。今は気持ちが軽くなってもまた悩んだ時に、コンサルタントに相談しようという選択肢を持つことができます。 なんとなくキャリアアップへの不安があるけど、どういった行動を起こせば良いのかわからない人は、一度プロのコンサルタントに相談するという選択をしてみてはいかがでしょうか。

やってられない!職場に嫌気がさしたときにおすすめの3つの行動

日々仕事と向き合っている中で大きな不満がなくとも、ふとした時になんとなく心が不安になっていることがありませんか? 「自分はこのままでいいのだろうか?」「キャリアアップしていけるのかな?」「ずっと働いていけるのかな?」 と感じることがあるのではないでしょうか。小さな不安をそのままにしていると、気づいた時にはとても大きな不安になっていることがあります。 ここではあなたが感じる不安を少しづつ解消していく方法をご紹介していきます。不安な気持ちを少しでも楽にしていきたい方は、ぜひ最後まで読み進めてください。 何に対して不安を感じているかを考えてみる まず最初に考えたいのは「何に対して」「なぜ」不安に感じているのかということです。現状になんの不満もなく仕事をしている方は、不安な感情は生まれにくいですよね。 あなたがキャリアに関して、不安に感じる原因を探していきましょう。 漠然な不安を言語化してみる 「なんだか不安」「なんとなく今のままではダメな気がする」 不安な気持ちを言語化してみると、とても漠然とした言葉になったのではないでしょうか。これといって明確な理由がなくても不安になることはありますよね。 それは自分の状況がずっと変わっていない。もしくは周りの状況が著しく変化しているのを目の当たりにしているのではないでしょうか。 あなた自身が今まで特に何も不安に思わず仕事に取り組んでいたとしても、数年経った時に取り組む業務内容があまり変わっていなかったり、周りの上司や同僚がどんどん転職したりすると自分だけが停滞している気がしてきます。 日々業務内容を変えていかなければならないということは決してありません。変わらず毎日対応しなければならない業務もありますし、そういった業務が周りの人や顧客にまで利益をもたらしているかもしれないのです。 漠然な不安が「周りと比べて」「周りがこうだから」と主語が自分になっていない場合は、もう一度よく考えてみてください。 大切なのは、自分自身と向き合った時に明確なキャリアに関しての不安要素があるのかどうかです。 自分はどうありたいかを考えてみる あなた自身は不安を解消してどのようになっていきたいのか、考えてみてください。 キャリアアップを考えると今の業務内容は不安だけど、やっていることは好きだという場合もありますよね。あなた自身が楽しく仕事に取り組むことができているのであれば、焦って状況の変化を求めたりしなくてもいいのではないでしょうか。 キャリアアップすることだけが目標になり、キャリアアップできていないことだけが不安となってしまうと、いつの間にかやりたくないことばかりに囲まれてしまい、キャリアアップを達成したとしても幸福感は得られないかもしれません。 あなたにとっての幸福な状態を、一度しっかりとイメージしてみてください。仕事で評価されて部下をたくさん持つことが幸せなのか、仕事にそれほどやりがいはないが自分の趣味の時間をしっかり確保できていることが幸せなのか。 明確な正解を出すことは難しいと思いますが、具体的な生活を交えてイメージできるとより良いでしょう。 転職したらなくなる不安なのかを考える 「今の環境だとキャリアアップもできないし、転職したい」と考える方は多いのではないでしょうか。 そういった場合は、転職したら絶対になくなる不安なのか、転職しなければ絶対になくならない不安なのかをよく考えてみてください。 たしかに、仕事への悩みや不安を感じたときに、最初の選択肢として頭に浮かぶのは転職ですよね。職場環境や業務内容を変えれば、悩みはなくなるのではないかと思うはずです。 しかし転職をしたからといって悩みがなくならない、むしろ悪化するということもあるのです。 業務内容に飽きてしまっていることが理由で転職をしたとしても、新しい職場で色々な経験ができるとも限りません。前の職場の方が良かったと感じる点も出てくるでしょう。転職=環境が良くなると信じ込んでしまうのは危険なのです。 また最近では出戻りを良しとする企業もありますが、その場合でも全く同じ環境に戻ることができるというわけではありません。 例えば、営業職として責任あるポジションに就いていたとしてもまた同じ企業に戻ってきたからといって、同じ業界や顧客を任せてもらえるとは限らないからです。 キャリアアップへの不安を感じたらすぐに転職をイメージしがちですが、今の環境を全て捨ててでも転職しなければならないのかは冷静に考えたいですね。 不安要素が明確なパターン なんとなくの不安を感じる方がいる一方で、不安要素が明確となっている方もいるのではないでしょうか。 不安要素が明確であるからこそ、今後のキャリアの選択が見えてきますよね。ここでご紹介するパターンに当てはまるものがある場合は、何か行動を起こした方がいいかもしれません。 あなた自身が感じる問題点が明確である方こそ、色々な選択肢がある中でどの解決策が最善なのかしっかりと吟味していってください。 収入の停滞がはっきりとしている 「給料が上がらないな〜」となんとなく感じているのではなく、明確に同業界・同規模の企業と比べて給与水準が低い場合があります。昇進昇格を経て職位が上がっていったとしても、給与があまり変化ない可能性もあると不安にもなりますよね。 仕事を頑張り続けていると、周りにはあなたの頑張りを見てくれている人がいるはずです。しかしながら、それがあなたの収入に直接影響を与えることはないかもしれません。 努力は報われるべきです。しかし現実はそうでないこともあるのです。それはあなたが悪いのではなく、職場の体制や人事評価の制度設計、または経営状況に問題があります。 キャリアアップを望んでいても、その先に責任だけが重くなり待遇がついてこない場合は、職場を変えることも選択肢の1つとしていいのではないでしょうか。 やりたいことには挑戦できない環境 誰しも企業で勤めているのであれば、自分のやりたいことと業務としてやらなければならないことが一致しているとは限りません。むしろやりたいことをできている人の方が少ないはずです。 そういった現状もありますが、今の職場にいることで今後を見据えても絶対に挑戦できないことを諦められないという方もいますよね。 例えば、エンジニアとして入社したものの実際に働いていくにつれて、営業職に挑戦したくなったとします。しかし勤めている企業では完全に営業は別企業へ外注していると、今後を見据えても挑戦できるチャンスはほぼないでしょう。 今のまま定年まで勤め上げても自分の挑戦したいことには挑戦できず、年齢を重ねることで未経験状態での転職は難しいということになるかもしれません。 この挑戦をしないと自分は絶対に後悔するというものがある場合、思い切って違う環境に飛び出した方がいい可能性があります。 スキルが身についていない 多くの人が感じる不安の中でも、働いている中でスキルが身についていない、ということがあります。 キャリアアップ=スキルアップと考えても良いくらいに今の時代では個人のスキルが重要視されています。そういった影響もあり、自分個人として考えた際に何もできないのはないかと不安になることがありますよね。 キャリアに不安を感じて、いざ転職活動を始めてみても履歴書に書ける経歴がないと絶望したことがある人もいるのではないでしょうか。 普段の自分は会社の中でも割と重要な役回りをしているのに、履歴書は埋まらない。書類の空白を眺めながら、今やっている仕事の意義を感じられなくなってしまいますよね。 このままではキャリアアップできないと悩んでしまうかもしれません。しかし、なんでもいいからスキルが欲しいと走り出してしまうのは得策ではありません。 今の自分ができること、できるようになりたいことをしっかりと整理した上でスキル取得を目指すのが安心です。会社の中では学ぶことのできないスキルなのであれば、少しづつ休みを利用しながら学習を進めていくこともできます。 あまり焦りすぎず、環境を変えずともできることに挑戦してみるのがおすすめです。 人間関係での悩みを抱えている 職場の雰囲気が悪く、人間関係で悩みを抱えているという方もいるのではないでしょうか。人間関係に悩んでしまうと、自分自身のキャリアアップを考える余裕も無くなってきますよね。 業務にしっかりと取り組んでいきたい気持ちがあっても、悪意のある人に邪魔をされたり、合わない人と一緒に仕事をしたりと、ストレスを抱えながら頑張っている方もいるのではないでしょうか。 特定の人からの嫌がらせなどであなた自身が苦しまなければならない環境なのであれば、転職や社内でも異動希望を出すなど環境を変えてみるのがおすすめです。 残念ながら職場の雰囲気はすぐに変わるものではありません。今後を見据えて我慢できるものなのか、そうではないのかを考えてみる必要があります。 1人で考えても不安が解消しない場合 キャリアに関しては、職場環境や業務内容、プライベートの問題まで様々な要素が影響してきます。そのような複雑な問題を1人で抱え込んでも不安は解消されないことが多いでしょう。 1人で悩んでいるだけではなく、周りの人や時にはプロにも相談してみることで新しい発見や選択肢が生まれてくるのではないでしょうか。 家族やパートナーに相談してみる まずはあなたの働き方や収入の変化などで、大きく影響のある家族やパートナーに相談してみるがおすすめです。最初に話すことができなかったとしても、転職などの選択をしようと思っている場合に一番影響がある人たちですよね。 1番身近にいる人に共感してもらえたり、背中を押してもらうことで精神的な不安は幾分か軽減されていくはずです。 仲が良いからこそぶつかる可能性もありますが、まずは思っていることを聞いてもらうことから始めてみるのはいかがでしょうか。 信頼できる同僚に相談してみる 社内でのあなたのポジションや社内体制をわかっている同僚にに相談するのは、とても具体的なアドバイスや深い共感を得られるのではないでしょうか。 今あなたがキャリアアップをできないと感じていたとしても、今経験している業務が社内ではキャリアアップに必ず必要なものである可能性もあります。そのような社内の情報を持っているかもしれないので、相談でしてみるのはおすすめです。 しかしここで注意した方がいいのは、口が固く信頼できる人を選ぶということです。企業内で多くの人に相談していると、噂話などであなたがキャリアに悩んでいることや不満があることなどが広まってしまうかもしれません。 そういった情報は必ずしもプラスに働くとは限らないので、あまり多くの人に話すよりは、信頼できる人を選んで相談してみる方がいいでしょう。 プロのコンサルタントにアドバイスをもらう 今の仕事でキャリアアップができるのか不安があるのであれば、プロのコンサルタントに相談してみるのはいかがでしょうか。 はっきりと転職を考えているわけでもないのに、キャリアの相談なんてちょっと行きづらい。と感じる人は多いと思います。しかし実際は転職を考えていなくても、キャリアに悩んだ時にプロに相談できるサービスもあるのです。 はっきりと転職を考えていないからこそ、あなた自身が今どのような仕事をしていて何が不安なのかを話すことで、現状に留まることが最善だという選択も生まれてきます。 実際に周りの人に相談してアドバイスをもらっても、周りの人は転職業界やキャリアについてのプロではありません。その人の主観でアドバイスをもらっても事実とは異なる場合が多々あるのです。 プロに相談することに心理的ハードルがあったとしても、たくさんのメリットがあります。特に業界の今後に心配があったり、キャリアアップしてどのような道があるのかわからない場合は、あなたが思いついていなかったキャリアパスの提案などを受けることができるのです。 そして人生の中でキャリアへの不安はまた何度も訪れます。今は気持ちが軽くなってもまた悩んだ時に、コンサルタントに相談しようという選択肢を持つことができます。 なんとなくキャリアアップへの不安があるけど、どういった行動を起こせば良いのかわからない人は、一度プロのコンサルタントに相談するという選択をしてみてはいかがでしょうか。

入社10年目でもう仕事を辞めたいと思ったら…知っておきたい対処法

日々仕事と向き合っている中で大きな不満がなくとも、ふとした時になんとなく心が不安になっていることがありませんか? 「自分はこのままでいいのだろうか?」「キャリアアップしていけるのかな?」「ずっと働いていけるのかな?」 と感じることがあるのではないでしょうか。小さな不安をそのままにしていると、気づいた時にはとても大きな不安になっていることがあります。 ここではあなたが感じる不安を少しづつ解消していく方法をご紹介していきます。不安な気持ちを少しでも楽にしていきたい方は、ぜひ最後まで読み進めてください。 何に対して不安を感じているかを考えてみる まず最初に考えたいのは「何に対して」「なぜ」不安に感じているのかということです。現状になんの不満もなく仕事をしている方は、不安な感情は生まれにくいですよね。 あなたがキャリアに関して、不安に感じる原因を探していきましょう。 漠然な不安を言語化してみる 「なんだか不安」「なんとなく今のままではダメな気がする」 不安な気持ちを言語化してみると、とても漠然とした言葉になったのではないでしょうか。これといって明確な理由がなくても不安になることはありますよね。 それは自分の状況がずっと変わっていない。もしくは周りの状況が著しく変化しているのを目の当たりにしているのではないでしょうか。 あなた自身が今まで特に何も不安に思わず仕事に取り組んでいたとしても、数年経った時に取り組む業務内容があまり変わっていなかったり、周りの上司や同僚がどんどん転職したりすると自分だけが停滞している気がしてきます。 日々業務内容を変えていかなければならないということは決してありません。変わらず毎日対応しなければならない業務もありますし、そういった業務が周りの人や顧客にまで利益をもたらしているかもしれないのです。 漠然な不安が「周りと比べて」「周りがこうだから」と主語が自分になっていない場合は、もう一度よく考えてみてください。 大切なのは、自分自身と向き合った時に明確なキャリアに関しての不安要素があるのかどうかです。 自分はどうありたいかを考えてみる あなた自身は不安を解消してどのようになっていきたいのか、考えてみてください。 キャリアアップを考えると今の業務内容は不安だけど、やっていることは好きだという場合もありますよね。あなた自身が楽しく仕事に取り組むことができているのであれば、焦って状況の変化を求めたりしなくてもいいのではないでしょうか。 キャリアアップすることだけが目標になり、キャリアアップできていないことだけが不安となってしまうと、いつの間にかやりたくないことばかりに囲まれてしまい、キャリアアップを達成したとしても幸福感は得られないかもしれません。 あなたにとっての幸福な状態を、一度しっかりとイメージしてみてください。仕事で評価されて部下をたくさん持つことが幸せなのか、仕事にそれほどやりがいはないが自分の趣味の時間をしっかり確保できていることが幸せなのか。 明確な正解を出すことは難しいと思いますが、具体的な生活を交えてイメージできるとより良いでしょう。 転職したらなくなる不安なのかを考える 「今の環境だとキャリアアップもできないし、転職したい」と考える方は多いのではないでしょうか。 そういった場合は、転職したら絶対になくなる不安なのか、転職しなければ絶対になくならない不安なのかをよく考えてみてください。 たしかに、仕事への悩みや不安を感じたときに、最初の選択肢として頭に浮かぶのは転職ですよね。職場環境や業務内容を変えれば、悩みはなくなるのではないかと思うはずです。 しかし転職をしたからといって悩みがなくならない、むしろ悪化するということもあるのです。 業務内容に飽きてしまっていることが理由で転職をしたとしても、新しい職場で色々な経験ができるとも限りません。前の職場の方が良かったと感じる点も出てくるでしょう。転職=環境が良くなると信じ込んでしまうのは危険なのです。 また最近では出戻りを良しとする企業もありますが、その場合でも全く同じ環境に戻ることができるというわけではありません。 例えば、営業職として責任あるポジションに就いていたとしてもまた同じ企業に戻ってきたからといって、同じ業界や顧客を任せてもらえるとは限らないからです。 キャリアアップへの不安を感じたらすぐに転職をイメージしがちですが、今の環境を全て捨ててでも転職しなければならないのかは冷静に考えたいですね。 不安要素が明確なパターン なんとなくの不安を感じる方がいる一方で、不安要素が明確となっている方もいるのではないでしょうか。 不安要素が明確であるからこそ、今後のキャリアの選択が見えてきますよね。ここでご紹介するパターンに当てはまるものがある場合は、何か行動を起こした方がいいかもしれません。 あなた自身が感じる問題点が明確である方こそ、色々な選択肢がある中でどの解決策が最善なのかしっかりと吟味していってください。 収入の停滞がはっきりとしている 「給料が上がらないな〜」となんとなく感じているのではなく、明確に同業界・同規模の企業と比べて給与水準が低い場合があります。昇進昇格を経て職位が上がっていったとしても、給与があまり変化ない可能性もあると不安にもなりますよね。 仕事を頑張り続けていると、周りにはあなたの頑張りを見てくれている人がいるはずです。しかしながら、それがあなたの収入に直接影響を与えることはないかもしれません。 努力は報われるべきです。しかし現実はそうでないこともあるのです。それはあなたが悪いのではなく、職場の体制や人事評価の制度設計、または経営状況に問題があります。 キャリアアップを望んでいても、その先に責任だけが重くなり待遇がついてこない場合は、職場を変えることも選択肢の1つとしていいのではないでしょうか。 やりたいことには挑戦できない環境 誰しも企業で勤めているのであれば、自分のやりたいことと業務としてやらなければならないことが一致しているとは限りません。むしろやりたいことをできている人の方が少ないはずです。 そういった現状もありますが、今の職場にいることで今後を見据えても絶対に挑戦できないことを諦められないという方もいますよね。 例えば、エンジニアとして入社したものの実際に働いていくにつれて、営業職に挑戦したくなったとします。しかし勤めている企業では完全に営業は別企業へ外注していると、今後を見据えても挑戦できるチャンスはほぼないでしょう。 今のまま定年まで勤め上げても自分の挑戦したいことには挑戦できず、年齢を重ねることで未経験状態での転職は難しいということになるかもしれません。 この挑戦をしないと自分は絶対に後悔するというものがある場合、思い切って違う環境に飛び出した方がいい可能性があります。 スキルが身についていない 多くの人が感じる不安の中でも、働いている中でスキルが身についていない、ということがあります。 キャリアアップ=スキルアップと考えても良いくらいに今の時代では個人のスキルが重要視されています。そういった影響もあり、自分個人として考えた際に何もできないのはないかと不安になることがありますよね。 キャリアに不安を感じて、いざ転職活動を始めてみても履歴書に書ける経歴がないと絶望したことがある人もいるのではないでしょうか。 普段の自分は会社の中でも割と重要な役回りをしているのに、履歴書は埋まらない。書類の空白を眺めながら、今やっている仕事の意義を感じられなくなってしまいますよね。 このままではキャリアアップできないと悩んでしまうかもしれません。しかし、なんでもいいからスキルが欲しいと走り出してしまうのは得策ではありません。 今の自分ができること、できるようになりたいことをしっかりと整理した上でスキル取得を目指すのが安心です。会社の中では学ぶことのできないスキルなのであれば、少しづつ休みを利用しながら学習を進めていくこともできます。 あまり焦りすぎず、環境を変えずともできることに挑戦してみるのがおすすめです。 人間関係での悩みを抱えている 職場の雰囲気が悪く、人間関係で悩みを抱えているという方もいるのではないでしょうか。人間関係に悩んでしまうと、自分自身のキャリアアップを考える余裕も無くなってきますよね。 業務にしっかりと取り組んでいきたい気持ちがあっても、悪意のある人に邪魔をされたり、合わない人と一緒に仕事をしたりと、ストレスを抱えながら頑張っている方もいるのではないでしょうか。 特定の人からの嫌がらせなどであなた自身が苦しまなければならない環境なのであれば、転職や社内でも異動希望を出すなど環境を変えてみるのがおすすめです。 残念ながら職場の雰囲気はすぐに変わるものではありません。今後を見据えて我慢できるものなのか、そうではないのかを考えてみる必要があります。 1人で考えても不安が解消しない場合 キャリアに関しては、職場環境や業務内容、プライベートの問題まで様々な要素が影響してきます。そのような複雑な問題を1人で抱え込んでも不安は解消されないことが多いでしょう。 1人で悩んでいるだけではなく、周りの人や時にはプロにも相談してみることで新しい発見や選択肢が生まれてくるのではないでしょうか。 家族やパートナーに相談してみる まずはあなたの働き方や収入の変化などで、大きく影響のある家族やパートナーに相談してみるがおすすめです。最初に話すことができなかったとしても、転職などの選択をしようと思っている場合に一番影響がある人たちですよね。 1番身近にいる人に共感してもらえたり、背中を押してもらうことで精神的な不安は幾分か軽減されていくはずです。 仲が良いからこそぶつかる可能性もありますが、まずは思っていることを聞いてもらうことから始めてみるのはいかがでしょうか。 信頼できる同僚に相談してみる 社内でのあなたのポジションや社内体制をわかっている同僚にに相談するのは、とても具体的なアドバイスや深い共感を得られるのではないでしょうか。 今あなたがキャリアアップをできないと感じていたとしても、今経験している業務が社内ではキャリアアップに必ず必要なものである可能性もあります。そのような社内の情報を持っているかもしれないので、相談でしてみるのはおすすめです。 しかしここで注意した方がいいのは、口が固く信頼できる人を選ぶということです。企業内で多くの人に相談していると、噂話などであなたがキャリアに悩んでいることや不満があることなどが広まってしまうかもしれません。 そういった情報は必ずしもプラスに働くとは限らないので、あまり多くの人に話すよりは、信頼できる人を選んで相談してみる方がいいでしょう。 プロのコンサルタントにアドバイスをもらう 今の仕事でキャリアアップができるのか不安があるのであれば、プロのコンサルタントに相談してみるのはいかがでしょうか。 はっきりと転職を考えているわけでもないのに、キャリアの相談なんてちょっと行きづらい。と感じる人は多いと思います。しかし実際は転職を考えていなくても、キャリアに悩んだ時にプロに相談できるサービスもあるのです。 はっきりと転職を考えていないからこそ、あなた自身が今どのような仕事をしていて何が不安なのかを話すことで、現状に留まることが最善だという選択も生まれてきます。 実際に周りの人に相談してアドバイスをもらっても、周りの人は転職業界やキャリアについてのプロではありません。その人の主観でアドバイスをもらっても事実とは異なる場合が多々あるのです。 プロに相談することに心理的ハードルがあったとしても、たくさんのメリットがあります。特に業界の今後に心配があったり、キャリアアップしてどのような道があるのかわからない場合は、あなたが思いついていなかったキャリアパスの提案などを受けることができるのです。 そして人生の中でキャリアへの不安はまた何度も訪れます。今は気持ちが軽くなってもまた悩んだ時に、コンサルタントに相談しようという選択肢を持つことができます。 なんとなくキャリアアップへの不安があるけど、どういった行動を起こせば良いのかわからない人は、一度プロのコンサルタントに相談するという選択をしてみてはいかがでしょうか。

「時短勤務って迷惑!」と言われない人がしている3つの気遣い

日々仕事と向き合っている中で大きな不満がなくとも、ふとした時になんとなく心が不安になっていることがありませんか? 「自分はこのままでいいのだろうか?」「キャリアアップしていけるのかな?」「ずっと働いていけるのかな?」 と感じることがあるのではないでしょうか。小さな不安をそのままにしていると、気づいた時にはとても大きな不安になっていることがあります。 ここではあなたが感じる不安を少しづつ解消していく方法をご紹介していきます。不安な気持ちを少しでも楽にしていきたい方は、ぜひ最後まで読み進めてください。 何に対して不安を感じているかを考えてみる まず最初に考えたいのは「何に対して」「なぜ」不安に感じているのかということです。現状になんの不満もなく仕事をしている方は、不安な感情は生まれにくいですよね。 あなたがキャリアに関して、不安に感じる原因を探していきましょう。 漠然な不安を言語化してみる 「なんだか不安」「なんとなく今のままではダメな気がする」 不安な気持ちを言語化してみると、とても漠然とした言葉になったのではないでしょうか。これといって明確な理由がなくても不安になることはありますよね。 それは自分の状況がずっと変わっていない。もしくは周りの状況が著しく変化しているのを目の当たりにしているのではないでしょうか。 あなた自身が今まで特に何も不安に思わず仕事に取り組んでいたとしても、数年経った時に取り組む業務内容があまり変わっていなかったり、周りの上司や同僚がどんどん転職したりすると自分だけが停滞している気がしてきます。 日々業務内容を変えていかなければならないということは決してありません。変わらず毎日対応しなければならない業務もありますし、そういった業務が周りの人や顧客にまで利益をもたらしているかもしれないのです。 漠然な不安が「周りと比べて」「周りがこうだから」と主語が自分になっていない場合は、もう一度よく考えてみてください。 大切なのは、自分自身と向き合った時に明確なキャリアに関しての不安要素があるのかどうかです。 自分はどうありたいかを考えてみる あなた自身は不安を解消してどのようになっていきたいのか、考えてみてください。 キャリアアップを考えると今の業務内容は不安だけど、やっていることは好きだという場合もありますよね。あなた自身が楽しく仕事に取り組むことができているのであれば、焦って状況の変化を求めたりしなくてもいいのではないでしょうか。 キャリアアップすることだけが目標になり、キャリアアップできていないことだけが不安となってしまうと、いつの間にかやりたくないことばかりに囲まれてしまい、キャリアアップを達成したとしても幸福感は得られないかもしれません。 あなたにとっての幸福な状態を、一度しっかりとイメージしてみてください。仕事で評価されて部下をたくさん持つことが幸せなのか、仕事にそれほどやりがいはないが自分の趣味の時間をしっかり確保できていることが幸せなのか。 明確な正解を出すことは難しいと思いますが、具体的な生活を交えてイメージできるとより良いでしょう。 転職したらなくなる不安なのかを考える 「今の環境だとキャリアアップもできないし、転職したい」と考える方は多いのではないでしょうか。 そういった場合は、転職したら絶対になくなる不安なのか、転職しなければ絶対になくならない不安なのかをよく考えてみてください。 たしかに、仕事への悩みや不安を感じたときに、最初の選択肢として頭に浮かぶのは転職ですよね。職場環境や業務内容を変えれば、悩みはなくなるのではないかと思うはずです。 しかし転職をしたからといって悩みがなくならない、むしろ悪化するということもあるのです。 業務内容に飽きてしまっていることが理由で転職をしたとしても、新しい職場で色々な経験ができるとも限りません。前の職場の方が良かったと感じる点も出てくるでしょう。転職=環境が良くなると信じ込んでしまうのは危険なのです。 また最近では出戻りを良しとする企業もありますが、その場合でも全く同じ環境に戻ることができるというわけではありません。 例えば、営業職として責任あるポジションに就いていたとしてもまた同じ企業に戻ってきたからといって、同じ業界や顧客を任せてもらえるとは限らないからです。 キャリアアップへの不安を感じたらすぐに転職をイメージしがちですが、今の環境を全て捨ててでも転職しなければならないのかは冷静に考えたいですね。 不安要素が明確なパターン なんとなくの不安を感じる方がいる一方で、不安要素が明確となっている方もいるのではないでしょうか。 不安要素が明確であるからこそ、今後のキャリアの選択が見えてきますよね。ここでご紹介するパターンに当てはまるものがある場合は、何か行動を起こした方がいいかもしれません。 あなた自身が感じる問題点が明確である方こそ、色々な選択肢がある中でどの解決策が最善なのかしっかりと吟味していってください。 収入の停滞がはっきりとしている 「給料が上がらないな〜」となんとなく感じているのではなく、明確に同業界・同規模の企業と比べて給与水準が低い場合があります。昇進昇格を経て職位が上がっていったとしても、給与があまり変化ない可能性もあると不安にもなりますよね。 仕事を頑張り続けていると、周りにはあなたの頑張りを見てくれている人がいるはずです。しかしながら、それがあなたの収入に直接影響を与えることはないかもしれません。 努力は報われるべきです。しかし現実はそうでないこともあるのです。それはあなたが悪いのではなく、職場の体制や人事評価の制度設計、または経営状況に問題があります。 キャリアアップを望んでいても、その先に責任だけが重くなり待遇がついてこない場合は、職場を変えることも選択肢の1つとしていいのではないでしょうか。 やりたいことには挑戦できない環境 誰しも企業で勤めているのであれば、自分のやりたいことと業務としてやらなければならないことが一致しているとは限りません。むしろやりたいことをできている人の方が少ないはずです。 そういった現状もありますが、今の職場にいることで今後を見据えても絶対に挑戦できないことを諦められないという方もいますよね。 例えば、エンジニアとして入社したものの実際に働いていくにつれて、営業職に挑戦したくなったとします。しかし勤めている企業では完全に営業は別企業へ外注していると、今後を見据えても挑戦できるチャンスはほぼないでしょう。 今のまま定年まで勤め上げても自分の挑戦したいことには挑戦できず、年齢を重ねることで未経験状態での転職は難しいということになるかもしれません。 この挑戦をしないと自分は絶対に後悔するというものがある場合、思い切って違う環境に飛び出した方がいい可能性があります。 スキルが身についていない 多くの人が感じる不安の中でも、働いている中でスキルが身についていない、ということがあります。 キャリアアップ=スキルアップと考えても良いくらいに今の時代では個人のスキルが重要視されています。そういった影響もあり、自分個人として考えた際に何もできないのはないかと不安になることがありますよね。 キャリアに不安を感じて、いざ転職活動を始めてみても履歴書に書ける経歴がないと絶望したことがある人もいるのではないでしょうか。 普段の自分は会社の中でも割と重要な役回りをしているのに、履歴書は埋まらない。書類の空白を眺めながら、今やっている仕事の意義を感じられなくなってしまいますよね。 このままではキャリアアップできないと悩んでしまうかもしれません。しかし、なんでもいいからスキルが欲しいと走り出してしまうのは得策ではありません。 今の自分ができること、できるようになりたいことをしっかりと整理した上でスキル取得を目指すのが安心です。会社の中では学ぶことのできないスキルなのであれば、少しづつ休みを利用しながら学習を進めていくこともできます。 あまり焦りすぎず、環境を変えずともできることに挑戦してみるのがおすすめです。 人間関係での悩みを抱えている 職場の雰囲気が悪く、人間関係で悩みを抱えているという方もいるのではないでしょうか。人間関係に悩んでしまうと、自分自身のキャリアアップを考える余裕も無くなってきますよね。 業務にしっかりと取り組んでいきたい気持ちがあっても、悪意のある人に邪魔をされたり、合わない人と一緒に仕事をしたりと、ストレスを抱えながら頑張っている方もいるのではないでしょうか。 特定の人からの嫌がらせなどであなた自身が苦しまなければならない環境なのであれば、転職や社内でも異動希望を出すなど環境を変えてみるのがおすすめです。 残念ながら職場の雰囲気はすぐに変わるものではありません。今後を見据えて我慢できるものなのか、そうではないのかを考えてみる必要があります。 1人で考えても不安が解消しない場合 キャリアに関しては、職場環境や業務内容、プライベートの問題まで様々な要素が影響してきます。そのような複雑な問題を1人で抱え込んでも不安は解消されないことが多いでしょう。 1人で悩んでいるだけではなく、周りの人や時にはプロにも相談してみることで新しい発見や選択肢が生まれてくるのではないでしょうか。 家族やパートナーに相談してみる まずはあなたの働き方や収入の変化などで、大きく影響のある家族やパートナーに相談してみるがおすすめです。最初に話すことができなかったとしても、転職などの選択をしようと思っている場合に一番影響がある人たちですよね。 1番身近にいる人に共感してもらえたり、背中を押してもらうことで精神的な不安は幾分か軽減されていくはずです。 仲が良いからこそぶつかる可能性もありますが、まずは思っていることを聞いてもらうことから始めてみるのはいかがでしょうか。 信頼できる同僚に相談してみる 社内でのあなたのポジションや社内体制をわかっている同僚にに相談するのは、とても具体的なアドバイスや深い共感を得られるのではないでしょうか。 今あなたがキャリアアップをできないと感じていたとしても、今経験している業務が社内ではキャリアアップに必ず必要なものである可能性もあります。そのような社内の情報を持っているかもしれないので、相談でしてみるのはおすすめです。 しかしここで注意した方がいいのは、口が固く信頼できる人を選ぶということです。企業内で多くの人に相談していると、噂話などであなたがキャリアに悩んでいることや不満があることなどが広まってしまうかもしれません。 そういった情報は必ずしもプラスに働くとは限らないので、あまり多くの人に話すよりは、信頼できる人を選んで相談してみる方がいいでしょう。 プロのコンサルタントにアドバイスをもらう 今の仕事でキャリアアップができるのか不安があるのであれば、プロのコンサルタントに相談してみるのはいかがでしょうか。 はっきりと転職を考えているわけでもないのに、キャリアの相談なんてちょっと行きづらい。と感じる人は多いと思います。しかし実際は転職を考えていなくても、キャリアに悩んだ時にプロに相談できるサービスもあるのです。 はっきりと転職を考えていないからこそ、あなた自身が今どのような仕事をしていて何が不安なのかを話すことで、現状に留まることが最善だという選択も生まれてきます。 実際に周りの人に相談してアドバイスをもらっても、周りの人は転職業界やキャリアについてのプロではありません。その人の主観でアドバイスをもらっても事実とは異なる場合が多々あるのです。 プロに相談することに心理的ハードルがあったとしても、たくさんのメリットがあります。特に業界の今後に心配があったり、キャリアアップしてどのような道があるのかわからない場合は、あなたが思いついていなかったキャリアパスの提案などを受けることができるのです。 そして人生の中でキャリアへの不安はまた何度も訪れます。今は気持ちが軽くなってもまた悩んだ時に、コンサルタントに相談しようという選択肢を持つことができます。 なんとなくキャリアアップへの不安があるけど、どういった行動を起こせば良いのかわからない人は、一度プロのコンサルタントに相談するという選択をしてみてはいかがでしょうか。

仕事の辞め癖と逃げ癖、その末路には何がある?

日々仕事と向き合っている中で大きな不満がなくとも、ふとした時になんとなく心が不安になっていることがありませんか? 「自分はこのままでいいのだろうか?」「キャリアアップしていけるのかな?」「ずっと働いていけるのかな?」 と感じることがあるのではないでしょうか。小さな不安をそのままにしていると、気づいた時にはとても大きな不安になっていることがあります。 ここではあなたが感じる不安を少しづつ解消していく方法をご紹介していきます。不安な気持ちを少しでも楽にしていきたい方は、ぜひ最後まで読み進めてください。 何に対して不安を感じているかを考えてみる まず最初に考えたいのは「何に対して」「なぜ」不安に感じているのかということです。現状になんの不満もなく仕事をしている方は、不安な感情は生まれにくいですよね。 あなたがキャリアに関して、不安に感じる原因を探していきましょう。 漠然な不安を言語化してみる 「なんだか不安」「なんとなく今のままではダメな気がする」 不安な気持ちを言語化してみると、とても漠然とした言葉になったのではないでしょうか。これといって明確な理由がなくても不安になることはありますよね。 それは自分の状況がずっと変わっていない。もしくは周りの状況が著しく変化しているのを目の当たりにしているのではないでしょうか。 あなた自身が今まで特に何も不安に思わず仕事に取り組んでいたとしても、数年経った時に取り組む業務内容があまり変わっていなかったり、周りの上司や同僚がどんどん転職したりすると自分だけが停滞している気がしてきます。 日々業務内容を変えていかなければならないということは決してありません。変わらず毎日対応しなければならない業務もありますし、そういった業務が周りの人や顧客にまで利益をもたらしているかもしれないのです。 漠然な不安が「周りと比べて」「周りがこうだから」と主語が自分になっていない場合は、もう一度よく考えてみてください。 大切なのは、自分自身と向き合った時に明確なキャリアに関しての不安要素があるのかどうかです。 自分はどうありたいかを考えてみる あなた自身は不安を解消してどのようになっていきたいのか、考えてみてください。 キャリアアップを考えると今の業務内容は不安だけど、やっていることは好きだという場合もありますよね。あなた自身が楽しく仕事に取り組むことができているのであれば、焦って状況の変化を求めたりしなくてもいいのではないでしょうか。 キャリアアップすることだけが目標になり、キャリアアップできていないことだけが不安となってしまうと、いつの間にかやりたくないことばかりに囲まれてしまい、キャリアアップを達成したとしても幸福感は得られないかもしれません。 あなたにとっての幸福な状態を、一度しっかりとイメージしてみてください。仕事で評価されて部下をたくさん持つことが幸せなのか、仕事にそれほどやりがいはないが自分の趣味の時間をしっかり確保できていることが幸せなのか。 明確な正解を出すことは難しいと思いますが、具体的な生活を交えてイメージできるとより良いでしょう。 転職したらなくなる不安なのかを考える 「今の環境だとキャリアアップもできないし、転職したい」と考える方は多いのではないでしょうか。 そういった場合は、転職したら絶対になくなる不安なのか、転職しなければ絶対になくならない不安なのかをよく考えてみてください。 たしかに、仕事への悩みや不安を感じたときに、最初の選択肢として頭に浮かぶのは転職ですよね。職場環境や業務内容を変えれば、悩みはなくなるのではないかと思うはずです。 しかし転職をしたからといって悩みがなくならない、むしろ悪化するということもあるのです。 業務内容に飽きてしまっていることが理由で転職をしたとしても、新しい職場で色々な経験ができるとも限りません。前の職場の方が良かったと感じる点も出てくるでしょう。転職=環境が良くなると信じ込んでしまうのは危険なのです。 また最近では出戻りを良しとする企業もありますが、その場合でも全く同じ環境に戻ることができるというわけではありません。 例えば、営業職として責任あるポジションに就いていたとしてもまた同じ企業に戻ってきたからといって、同じ業界や顧客を任せてもらえるとは限らないからです。 キャリアアップへの不安を感じたらすぐに転職をイメージしがちですが、今の環境を全て捨ててでも転職しなければならないのかは冷静に考えたいですね。 不安要素が明確なパターン なんとなくの不安を感じる方がいる一方で、不安要素が明確となっている方もいるのではないでしょうか。 不安要素が明確であるからこそ、今後のキャリアの選択が見えてきますよね。ここでご紹介するパターンに当てはまるものがある場合は、何か行動を起こした方がいいかもしれません。 あなた自身が感じる問題点が明確である方こそ、色々な選択肢がある中でどの解決策が最善なのかしっかりと吟味していってください。 収入の停滞がはっきりとしている 「給料が上がらないな〜」となんとなく感じているのではなく、明確に同業界・同規模の企業と比べて給与水準が低い場合があります。昇進昇格を経て職位が上がっていったとしても、給与があまり変化ない可能性もあると不安にもなりますよね。 仕事を頑張り続けていると、周りにはあなたの頑張りを見てくれている人がいるはずです。しかしながら、それがあなたの収入に直接影響を与えることはないかもしれません。 努力は報われるべきです。しかし現実はそうでないこともあるのです。それはあなたが悪いのではなく、職場の体制や人事評価の制度設計、または経営状況に問題があります。 キャリアアップを望んでいても、その先に責任だけが重くなり待遇がついてこない場合は、職場を変えることも選択肢の1つとしていいのではないでしょうか。 やりたいことには挑戦できない環境 誰しも企業で勤めているのであれば、自分のやりたいことと業務としてやらなければならないことが一致しているとは限りません。むしろやりたいことをできている人の方が少ないはずです。 そういった現状もありますが、今の職場にいることで今後を見据えても絶対に挑戦できないことを諦められないという方もいますよね。 例えば、エンジニアとして入社したものの実際に働いていくにつれて、営業職に挑戦したくなったとします。しかし勤めている企業では完全に営業は別企業へ外注していると、今後を見据えても挑戦できるチャンスはほぼないでしょう。 今のまま定年まで勤め上げても自分の挑戦したいことには挑戦できず、年齢を重ねることで未経験状態での転職は難しいということになるかもしれません。 この挑戦をしないと自分は絶対に後悔するというものがある場合、思い切って違う環境に飛び出した方がいい可能性があります。 スキルが身についていない 多くの人が感じる不安の中でも、働いている中でスキルが身についていない、ということがあります。 キャリアアップ=スキルアップと考えても良いくらいに今の時代では個人のスキルが重要視されています。そういった影響もあり、自分個人として考えた際に何もできないのはないかと不安になることがありますよね。 キャリアに不安を感じて、いざ転職活動を始めてみても履歴書に書ける経歴がないと絶望したことがある人もいるのではないでしょうか。 普段の自分は会社の中でも割と重要な役回りをしているのに、履歴書は埋まらない。書類の空白を眺めながら、今やっている仕事の意義を感じられなくなってしまいますよね。 このままではキャリアアップできないと悩んでしまうかもしれません。しかし、なんでもいいからスキルが欲しいと走り出してしまうのは得策ではありません。 今の自分ができること、できるようになりたいことをしっかりと整理した上でスキル取得を目指すのが安心です。会社の中では学ぶことのできないスキルなのであれば、少しづつ休みを利用しながら学習を進めていくこともできます。 あまり焦りすぎず、環境を変えずともできることに挑戦してみるのがおすすめです。 人間関係での悩みを抱えている 職場の雰囲気が悪く、人間関係で悩みを抱えているという方もいるのではないでしょうか。人間関係に悩んでしまうと、自分自身のキャリアアップを考える余裕も無くなってきますよね。 業務にしっかりと取り組んでいきたい気持ちがあっても、悪意のある人に邪魔をされたり、合わない人と一緒に仕事をしたりと、ストレスを抱えながら頑張っている方もいるのではないでしょうか。 特定の人からの嫌がらせなどであなた自身が苦しまなければならない環境なのであれば、転職や社内でも異動希望を出すなど環境を変えてみるのがおすすめです。 残念ながら職場の雰囲気はすぐに変わるものではありません。今後を見据えて我慢できるものなのか、そうではないのかを考えてみる必要があります。 1人で考えても不安が解消しない場合 キャリアに関しては、職場環境や業務内容、プライベートの問題まで様々な要素が影響してきます。そのような複雑な問題を1人で抱え込んでも不安は解消されないことが多いでしょう。 1人で悩んでいるだけではなく、周りの人や時にはプロにも相談してみることで新しい発見や選択肢が生まれてくるのではないでしょうか。 家族やパートナーに相談してみる まずはあなたの働き方や収入の変化などで、大きく影響のある家族やパートナーに相談してみるがおすすめです。最初に話すことができなかったとしても、転職などの選択をしようと思っている場合に一番影響がある人たちですよね。 1番身近にいる人に共感してもらえたり、背中を押してもらうことで精神的な不安は幾分か軽減されていくはずです。 仲が良いからこそぶつかる可能性もありますが、まずは思っていることを聞いてもらうことから始めてみるのはいかがでしょうか。 信頼できる同僚に相談してみる 社内でのあなたのポジションや社内体制をわかっている同僚にに相談するのは、とても具体的なアドバイスや深い共感を得られるのではないでしょうか。 今あなたがキャリアアップをできないと感じていたとしても、今経験している業務が社内ではキャリアアップに必ず必要なものである可能性もあります。そのような社内の情報を持っているかもしれないので、相談でしてみるのはおすすめです。 しかしここで注意した方がいいのは、口が固く信頼できる人を選ぶということです。企業内で多くの人に相談していると、噂話などであなたがキャリアに悩んでいることや不満があることなどが広まってしまうかもしれません。 そういった情報は必ずしもプラスに働くとは限らないので、あまり多くの人に話すよりは、信頼できる人を選んで相談してみる方がいいでしょう。 プロのコンサルタントにアドバイスをもらう 今の仕事でキャリアアップができるのか不安があるのであれば、プロのコンサルタントに相談してみるのはいかがでしょうか。 はっきりと転職を考えているわけでもないのに、キャリアの相談なんてちょっと行きづらい。と感じる人は多いと思います。しかし実際は転職を考えていなくても、キャリアに悩んだ時にプロに相談できるサービスもあるのです。 はっきりと転職を考えていないからこそ、あなた自身が今どのような仕事をしていて何が不安なのかを話すことで、現状に留まることが最善だという選択も生まれてきます。 実際に周りの人に相談してアドバイスをもらっても、周りの人は転職業界やキャリアについてのプロではありません。その人の主観でアドバイスをもらっても事実とは異なる場合が多々あるのです。 プロに相談することに心理的ハードルがあったとしても、たくさんのメリットがあります。特に業界の今後に心配があったり、キャリアアップしてどのような道があるのかわからない場合は、あなたが思いついていなかったキャリアパスの提案などを受けることができるのです。 そして人生の中でキャリアへの不安はまた何度も訪れます。今は気持ちが軽くなってもまた悩んだ時に、コンサルタントに相談しようという選択肢を持つことができます。 なんとなくキャリアアップへの不安があるけど、どういった行動を起こせば良いのかわからない人は、一度プロのコンサルタントに相談するという選択をしてみてはいかがでしょうか。

仕事がわからない時の聞き方・暗黙のルールを確認しよう