子育てママのキャリア実現のために

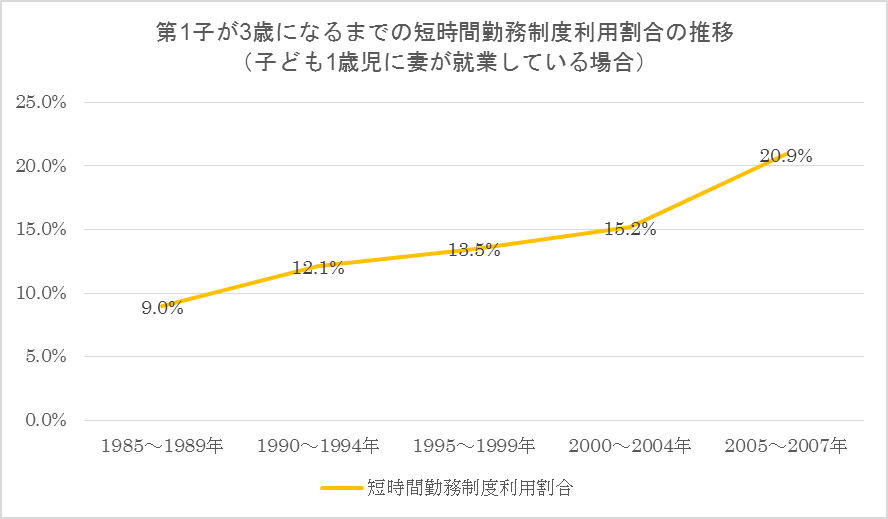

「日々時間に追われている…」「心の余裕が持てない…」など、子育てと仕事や家事の両立は、一筋縄ではいかない場合がほとんど…。やることが次々出てきて、本当に大変…! そんな大変な時期を少しでも自分らしく乗り越えられますように…! 今回は、子育てママに役立つキャリアに関する考え方をお伝えしていきたいと思います! 子育てママのキャリアの状況 日本では、子育てをしながら働いている女性は、年々多くなってきています。 厚生労働省の2021(令和3)年 国民生活基礎調査によると、子育てをしている女性のうち、75.9%の方が何かの仕事をしているということがわかります。また、そのうちの29.6%が「正規の職員・従業員」で、37.3%が「非正規の職員・従業員」、そして、8.9%は自営業・内職などの「その他」となっています。 また、「仕事をしていない」という方は、24.1%で人数は年々減り続けています。 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa21/dl/12.pdf 参考)厚生労働省2021(令和3)年 国民生活基礎調査の概況 子育てママのキャリアの種類 そんな、子どもを育てているお母さんは、どのようなキャリアを目指し、どのように歩んでいるのでしょうか? 子育てママの主なキャリアの種類を見ていきましょう。 会社員として働く 「会社員として、フルタイムや時短などで働く」という選択肢をとる方は、比較的多くいらっしゃると思います。会社によりますが、会社は育児時短制度や子育て支援制度が整っていると、それを活用したり、保育園・学童保育などを使用したりして、働きながら子育てするケースです。 専門性を磨き、スペシャリストになる 資格などを取り専門性を身に着けて、スペシャリストになる道もあります。幅広く経験するゼネラリスト的に働くのではなく、専門的な分野を特化して知識やスキルをつけて活躍する形です。例えば、コンサルタントや弁護士、保育士、管理栄養士、薬剤師などが挙げられます。 スキルを手に入れて独立する 最近は、フリーランスや起業をする方も増えてきています。プログラミングやWebデザイン、Webディレクターなど、特定のスキルを身に着けて活躍されている場合もあります。フリーランスの働き方は、いつでもどこでも仕事ができるため、自由度が高い分、自己管理能力が必須になってきます。 専業主婦として子育てに集中する 最近の日本では減少傾向にありますが、本人やパートナーの状況・家族の財政状況などを踏まえて、専業主婦になり、子育てに集中するという選択肢もあります。一定期間、子育てが終わると、社会に復帰するママもいらっしゃいます。 子育てママのキャリアに関する悩み 子育てママならに多い、キャリアや生活に関する悩みは、どういうものがあるのでしょうか?一緒に見ていきましょう。 子どもの養育費など、経済的に不安がある 一般的に日本では、子ども1人を育てるのに総額2,000万~3,000万円かかると言われています。そのため、子どもにかかる費用に関して、経済的に不安がある…という悩みが多くあります。「パートナーの収入だけでは、日々の生活を送るのが厳しいので、働いている」という方も多いのではないでしょうか。 仕事と子育ての両立ができず、落ち込む 「最近、保育園からの呼び出しが多くて、全然仕事に集中できない…」「ここ1ヶ月、仕事が忙しすぎて、子どもとの時間を十分に取れずに、愛情が伝わっているか不安…」 1日は24時間と限られているので、子育てをしながら働いていると、時間が足りずに、仕事か子育てのどちらかが疎かになってしまっていると感じて、落ち込む…という悩みは、子育て中ならば誰もが直面する現実と言えるでしょう。 子どもに対してイライラしてしまう 「子どもに対してイライラ、怒りっぽくなってしまう…」「どうしてあんなことで起こってしまったんだろう…」 そう感じるママも多いと思います。 言うことを聞いてくれない…、忘れ物が多い…、勉強しない…、うまくコミュニケーションが取れない…などなど、子どもへ期待するからこそ、そう思ってしまうこともあります。 また、子どもだけでなくパートナーや他の家族に怒りっぽくなってしまうこともあるかもしれません。それが原因で、幸福感を感じることが少なくなったりすることもあるでしょう。 悩みを相談できる人がいない この悩みは、最近よく「ロールモデルの不足」と言われたりもします。 何か困ったときに気軽に相談できるような職場の人や友人、家族などはいますか?「わたしもこうなりたい」「私もそういう工夫をしたら実現できるかも」というようなロールモデルは近くにいますか? 周りを見渡しても、仕事と子育てを両立しているのは、深夜まで働くようなバリキャリの先輩だったり、スーパーウーマンと呼ばれるような上司だったり…。そのようにロールモデルがいない状況だと「私には無理かも…」と心の中で線を引いてしまうこともあるかもしれません。 キャリアアップしたいのに、環境が要因でできない 厚生労働省HPにある、以下の資料によると、女性は管理職・一般職を問わず、6歳以下の子どもがいる場合は、いない場合と比較して労働時間が短くなっています。一方、男性は子どもがいても労働時間に変化がないという傾向があることがわかります。 ワンオペ育児が原因で、キャリアアップしたい!けれど子どもがいるからできない…というような現実も多く見受けられます。 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000051535_1.pdf参考)厚生労働省:女性の活躍推進が求められる日本社会の背景 良いこともたくさん!子育てで成長できること これまで様々なお悩みを紹介してきましたが、もちろんたくさんの良いこともあると思います。ここからは、子育てママならではのメリットを見ていきましょう! なにより子育ての幸せを感じられる 子育ては何より幸せ!と感じられるママは多いでしょう。可愛らしい寝顔、抱っこや歩き始め、一生懸命ハイハイしている姿、学校であったことを嬉しそうに話す姿、、すべてが愛おしく、幸せに感じる時間。 子どもが成長すると、もう二度と戻ることはできない時間なので、子育ての一瞬の思い出は一生の宝物になります。今しかないこの瞬間をぜひ楽しんでください。 マルチタスク能力がつく また、子育てはマルチタスクの連続です。子どものことだけでなく、家のことなど、どんどんと同時進行にやるべきことがたまっていきます。またPTAなども担当するママも多く、学校でのイベントや行事に向けてなどもタスクが山のように…。 日々のそんな多くのタスクをこなしていると、気づいた時には、マルチタスク能力がついていた!というママも多いです。 タイムマネジメント力・集中力が伸びる マルチタスク能力と同時に、タイムマネジメント力や集中力もつくでしょう。仕事しているママは特に、「この時間でこの仕事(この家事)を終わらせる!」と決めて時間で区切って、何かをすることが多くなるようです。 限られた短い時間のなかで、より生産性の高いアウトプットを出すような集中力が身につくと言われています。 コミュニケーション能力が身につく 子育てママは普段から、子どもに分かりやすく説明する場面や、地域や学校の人たちとの交流など、仕事をしているときよりも関わる人の幅が広がります。こういったコミュニケーションスキルは、必ず将来のキャリア形成に活きてくるスキルでしょう。 キャリアアップのための工夫や努力 つい日々目の前のたくさんのことに気を取られがちな子育てママですが、キャリアアップのために工夫できることもたくさんあります。ここではその一部をご紹介します。 子育てママの権利やもらえるお金を把握しておく 子育てママには、無理な長時間残業をしない権利や、出産手当金、出産育児一時金など、申請すればもらえるお金があります。 ご自身の状況に合わせて調べて、活用するようにしましょう。その際は、決して周りに遠慮しすぎず、自分の将来を考えて行動するようにしましょう。 理想的な働き方をあらかじめしっかり考えておく 子育てママは目の前にどんどんとタスクがやってくるので、自分の理想の働き方や理想の姿など、考える余裕がなくなりがちです。 ですが、目標や理想をもって日々過ごすことで、無意識的にそこに向かった行動ができる、とも言われています。 子育て中だと自分の時間をつくることはなかなか難しいものですが、思い切って一度、1人きりでカフェに行くなどの時間をとって、理想の姿や働き方について棚卸しをする時間をとってみるのもよいでしょう。 価値観、能力、体力、気力などは、人それぞれです。自分の価値観などの判断軸が明確だと、日々の迷った時の選択もしやすく、進みやすくなります。 自分にとって何が本当に大事なのか?じっくり考えて、今の過ごし方を選んでください。 時間の使い方を考える時間をとる 具体的に1日24時間をどう使っているか?を見直しすることもおすすめです。 現在の1日の過ごし方、スケジュールを書き出してみて、家族と話し合ってみるのもいいかもしれません。実際、1日のスケジュールを書き出してみると、「ここの時間を削れるなあ」「この時間を入れ替えるとスムーズかも」というような気付きが出てくるかもしれません。 30分~1時間、集中して子どもと接する時間を作る 日々忙しい中でも、短くとも1日に30分~1時間は、子どもと一緒に過ごす時間をとるように心がけると、子どもへ愛情が伝わりやすいと言われています。 意識的に”子どもと過ごす時間”を取ると決めて、その時間は仕事のことは一切考えない、などメリハリをつけると良い効果があるかもしれません。 家事の時間に子どもを巻き込む 子育てに仕事に家事に…と、すべてのことを完璧に両立するのは、ほとんど不可能に近いです。 そこで、家事の時間に子どもをまきこんで、遊びのように一緒に家事をすると、一石二鳥になると思います。例えば、「洗濯物をたたむこと」をゲーム化したりすると、子どもとの時間に家事も片付き、とても効率的です。 子育て後のキャリアをイメージする 「子どもを暮らしの中心に」と考えて、日々子育てに全力を注いでいる子育てママは、家族のためを思って頑張ることができる本当にすごい方です。 そんな方こそ、子どもが成長して、子育てフェーズが終わった後の自分の人生の過ごし方・キャリアを長期的に考えてみることが大切です。 いざ子育てが終わって、「私のやりたかったことってなんだっけ…」「子育てで燃え尽きた…」というような状態になるのは、非常にもったいないことです。ご自身の未来のキャリアを見据えて、今の働き方・過ごし方を選択していきましょう。 最後に 子育てママのキャリアは、実は無限大です。 一方で、「ここで頑張らないと…」「周りに迷惑をかけちゃいけない…」「これはあきらめよう」というような、自分自身の固定観念によって、自分が自分のストッパーになってしまっていることもあります。 本当はもっと周りに頼って良い環境かもしれませんし、失敗してもいい環境かもしれません。自分自身のやりたいことや、なりたい姿をどうか見失わず、色んなことを欲張ってみてください。 頑張っている日々の中で、もし自信がなくなる日があったとしても、ほとんどのママが経験することなので安心してください。自分の中で「両立すべき」という呪いがあるのかもしれません。 人生は長いので、試行錯誤しながら落ち込む時期があってもいいですし、経験がないのに、「私の子育て、自信満々なので、見てください!真似してください!」みたいな人はちょっと怖いですよね笑 等身大の自分を受け入れて、巡ってくるチャンスには意思があればぜひ引き受けて、一人で抱え込まずに、ハッピーにキャリアを築いていきましょう! また、このような時期こそ、キャリアコンサルタントに相談することも、とてもおすすめです。 自分の長期的なキャリアプランや、今の時間の過ごし方、今抱えているもやもやするポイントなど、ぜひキャリアコンサルタントにお話してみましょう。 1対1の面談の中でじっくりと話して、色々な質問に答えていくうちに、自分では考えつかなかった観点や考えに、出会えるかもしれません。

仕事がイヤで転職したくなったら?後悔しないキャリアの考え方

誰しも働き始めると、「仕事がイヤだなぁ」と思ったことがあるのではないでしょうか。イヤだと感じたら最初に頭に思い浮かぶのは、転職ですよね。 なんとなくイヤだからという軽い気持ちで転職を選択すると、後で後悔につながる可能性があります。 今回は、仕事がイヤで転職したくなっているあなたに向けて、後悔しないキャリアの考え方をご紹介していきます。 仕事がイヤな理由を整理しよう まずは、なぜ仕事がイヤだと感じているのかを整理していきましょう。「なんとなくイヤだ」という方も、よく考えると具体的に理由が見えてくるはずです。 こちらではよくある理由をご紹介します。 労働時間が長すぎる 仕事がイヤになってくる要因で多いのは、時間的拘束に関するものではないでしょうか。仕事内容にそこまで不満がなくても、それが長時間に及ぶと不満が出てきますよね。 元々標準労働時間にしっかりと業務が終わるような設定がされていない場合は、なかなか自分の努力だけでは環境改善できないのではないでしょうか。 定時が18時までなのに、毎日20時から会議が入っているなんてこともあるかもしれません。そのような状況であれば、それだけでも月に約40時間の残業は確定してしまいます。 プライベート重視の方であればなおさら、自分のために費やす時間が短くなってしまい、不満やストレスも溜まってしまうのも無理はありません。 さらに、夜遅くまで仕事をしていると生活リズムが崩れてしまい、ただでさえストレスを感じやすくなってしまいます。仕事がイヤになると朝が来るのがイヤになり、夜眠れなくなるなど悪循環につながってしまうでしょう。 労働時間が長すぎるというのは、あなたの精神状態だけでなく健康に対しても影響を及ぼす可能性があるのです。 業務内容に納得できない 任せられている仕事がやりたい仕事と違っていたり、希望の部署から異動させられてしまうというのは組織で働いていればよくあることです。そのため、「業務内容がイヤだ!」と周りに漏らすと、ワガママを言っているかのように受け取られるかもしれません。 しかし目的を持って今の会社へ入社した方や、経験したいことや得たいスキルが明確な方にとってはとても辛い状況ですよね。 「何のために働いているのか」という根底の部分が守られていないと、働くこと自体が大きなストレスにつながってしまうのです。 評価や収入に納得できない 仕事を続けて数年が経つと、自分自身でも仕事のクオリティが上がっていることを体感できるのではないでしょうか。業務処理のスピードが上がっていたり、ミスが少なくなっていたり、成約率が上がっていたりと目に見えてわかるものもあるはずです。 しかし、自分で成長を実感できていても、組織からしっかりと評価されていないと感じることもあるのではないでしょうか。 同期は昇進しているのに自分だけメンバーのままだったり、目標の200%達成しても賞与の評価が平均だったりと、客観的におかしいという状況の可能性もあります。 評価に関しては会社や組織単位での基準があるはずなのですが、上司に対して自分の評価について意見するのはなかなかハードルが高いものです。 そういった状況であれば、もう環境を変えるしかないのかと思うのではないでしょうか。仕事も内容も不満がないのであれば、同業界での転職が頭をよぎるはずです。 職場の雰囲気が悪い 仕事自体に何の不満がなくても、仕事をする周りの環境が悪いとそこで仕事をするのがイヤになりますよね。自分の所属する部署内での人間関係が悪かったり、ハラスメントが横行していたりすると、自分自身の今後についても心配になります。 人間関係に悩み、部署異動をさせてもらうということもできるかもしれませんが、そういった理由であれば希望する部署や業務内容に就くのは難しくなるかもしれません。 こうした場合は、転職すれば今の環境を変えることはできますが、変えた先の新しい職場が今よりも良い環境かどうかは、転職活動中に得られる情報からだけでは判断しかねるのも現実です。転職期間中に会った社員の印象はよかったけれど、一緒に仕事をしてみたらやりにくかった…ということもあるからです。 そうしたリスクも踏まえて、今の職場で改善できることが何かないのか、それとも転職するのがベストなのか、客観的に今の状況を捉えてみるとよいでしょう。 ※職場の人間関係に対する悩みには、こちらのコラムで詳しく紹介しています!⇒「仕事を辞めたいほど人間関係が辛い状況を改善する6つの方法」 キャリア形成のために自己分析を 仕事がイヤな理由を整理してみれば、転職しなくても解決できることが見えてくるかもしれません。 しかし転職することがベストだと思った時には、後悔しないキャリアを描いていくためには、しっかりと自己分析を行うことが大切です。キャリアというと、仕事のことばかり考えてしまいそうですが、まずはあなた自身について理解を深めてください。 自分の大切にしている価値観を知る 長期的にキャリアを考える際には、まず自分自身が大切にしている価値観を知ることから始めてみてください。働く上であなたにとって大事なものは何なのかを言語化しておけば、理想からブレてしまうことを防げます。 たとえば、「何となくお金を稼ぎたいから」という方もいるでしょう。ではその理由は何なのか深く掘り下げていってみてください。 そのお金の使い道は何ですか?今後に対する貯蓄ですか?趣味にもっとお金をかけたいと思っていますか?それとも最低限の衣食住が守られていれば満足できますか? 言語化してみることで、本質的に自分が大切にしている価値観が見えてくるはずです。「バリバリ働きたい」「キャリアをつけたい」という方は、その先に何を求めているのか(周囲からの評価なのか、社内外での地位や知名度なのか等)、どんな状態を実現したいのか(専門家として一目置かれている、雑誌やメディアから取材を受けている、高収入を得て豊かな暮らしをしている等)を考えてみましょう。 しっかり考えていくと、「表面的にやりたいと思っていること」と「本質的に求めていること」が異なることもよくあります。 キャリア形成では、あなた自身が本質的に大切にしている価値観を明確にしながら、それをできる限り実現できる仕事や環境を選択していくことが理想です。 能力を発揮できる場所を考える キャリアを考えた際に、やりたいことがよくわからないという方もいらっしゃるでしょう。そんなときには、あなたの能力が発揮できる環境を考えてみることがおすすめです。 給料や福利厚生などの条件で仕事を選ぶ方も多いですが、しっかりと評価される環境を選べば収入も自ずと上がっていきますよね。 わざわざ不得手な職務内容の環境へ飛び込もうとしなくても、あなた自身のスキルや経験を活かせる場所を選ぶことで、ストレスを感じずに働いていくこともできます。 キャリアというと厳しくても頑張るというようなイメージがありますが、得意な能力が発揮できる場であれば頑張りすぎる必要はないのです。 電話や商談が苦ではないのであれば、わざわざ外回りの営業職を選ばなくても内勤のインバウンドセールスを選べば良いですし、事務作業が得意なのであればわざわざ営業職を選ばなくても良いのです。 あなたがあなた自身の良いところや得意なところをどんどん伸ばしていけるようなキャリアを選択するというのも、キャリア形成における一つの方法であることを知っておいてください。 伸ばしたいスキル・得たい経験を言語化する わたしたちは働くことに人生の多くの時間を費やします。せっかく多くの時間を費やすのですから、その中で少しでもスキルを身に付けたり、成長していきたいと思いますよね。 キャリアを考えていく際に「これができるようになりたい」というものがあるのであれば、そこへ向けてしておかないといけない経験などを逆算していく必要があります。 まずは、自分はどのようなスキルが欲しいのかを言語化してみてください。そしてそれは仕事の中でしか得られないスキルなのかも合わせて考えながら、そのスキルや経験が得られる環境はどこなのか、考えてみましょう。 転職をする際に注意するポイント 転職をするにあたっては、たくさん注意するポイントがあります。ただ求人を見て気になったら応募するだけでは、いざ面接に行ったり、転職が決まったりした後に後悔を招く可能性もあります。 ここでは転職において、注意するポイントをご紹介していきます。 転職の目的を忘れない 転職活動をする上で、「転職して叶えたいことを忘れない」というのはとても大事なことです。特に転職活動が長期間に渡っていたり、先に退職していて早く仕事につかないといけないと焦っている場合は注意してください。 面接に受かることばかりを優先して、大事なことを質問し忘れたり、条件がうやむやなままに入社を決めてしまうと、実際に入社しても「思っていたのと違う」という状態に必ずなってしまうかもしれません。 特に何だか焦りを感じている時ほど、そもそもの転職理由をしっかりと思い出すようにしてください。 長時間労働が苦になって転職活動を始めたのに、条件や職務内容だけを確認して興味があるからと入社を決めたら、実は残業が常態化しているような環境だったなんてこともあります。 「これだけは絶対に譲れない」という条件が多すぎたりこだわりすぎたりすると、なかなか転職先が見つからなくなってしまいますが、「絶対に譲れない条件」を妥協しすぎてしまうと、転職後に後悔してしまうことになってしまう可能性もあります。 転職活動中は「絶対に譲れない条件」「妥協してもよい条件」を明確にして、納得できる意思決定ができるようにしましょう。 企業・業界研究を怠らない 業界大手の企業や、大まかな業界の分類で会社を判断してしまっていませんか?転職は情報戦と言われるほど、情報収集することがとても大切です。 大手だからこそ業務の範囲がとても広く、たとえば「商品開発」といってもどの商品かわかりませんし、海外の工場勤務スタートだというところもあります。 名前に惹かれて応募する気持ちはわかりますが、一体どのような職務内容なのかをしっかりと確認しておかなければ書類を作成して、面接に行く時間も無駄にしてしまうかもしれません。 事前に全ての情報を集めるのは難しいですが、インターネットや求人サイトから得られるような情報は全て確認するようにしてください。 また長期的にキャリアを形成していく上で大事になるのが、業界の今後の見通しです。今まさに盛り上がっている業界でも、10年後、20年後はどうなっているかはわかりません。 同じ業界の中でも戦略やビジョンで差別化を図っているはずなので、今後の時代に即した経営をしていけそうな会社なのかというのも、判断材料として確認しておいてください。 経営基盤が安定していなければ、社会情勢の影響を大きく受けますしリストラや給与カットもあり得るのです。 もちろん予測できない大きな問題が世界的に起こってしまう場合もあるので、必ず避けられるということではありませんが、ある程度予測を立てておくことがおすすめです。 受ける企業を絞りすぎない 転職をするのであれば、名前を知っている大手企業に行きたいと考える方も多いはずです。しかしあまり企業名にこだわってしまうと、選択肢を大幅に狭めてしまうことになります。 大手企業だからこそできる経験や扱いたい商品などもあるかもしれませんが、多くの人がそのように考えるからこそ倍率も高いですし、入社すれば大手企業だからこそできない経験もあるのです。 転職活動を始めてみると、想像よりも受けられる企業が少ないことに気づくこともあるかもしれません。 知名度はなくても、働きやすい良い環境の企業はたくさんあります。なんとなくのイメージで受ける企業を絞ってしまっている人は、最初は従業員規模などにはこだわらず、少し広めに業界などをみるようにしてみましょう。 自分1人で考えすぎない 転職に関しては、考えて整理することがたくさんあります。自己分析をして職務経歴書を作成するところから始まり、企業・業界研究、面接対策もしなければなりません。 それを自分ひとりで全てをやり切るには、実はそこそこ大変です。初めての転職であれば書類の記載方法があっているのかも不安になりますし、面接で何を聞かれるかの想定も難しいですよね。 転職活動の負担を少しでも軽減するには、自分1人で考えすぎないということがとても大切です。周りの転職経験者などに相談することでアドバイスももらえるかもしれません。友人に話すことで気分転換にもなり、ストレス軽減にも繋がるでしょう。 知り合いに転職の相談をするのはちょっと避けたいと思う方は、プロのコンサルタントに相談してみるのも一つの方法です。 プロに相談することのメリットとしては、職務経歴書の内容を確認してもらえたり、転職市場の市況感を教えてもらえることが大きいでしょう。個人では情報収集に限界があるので、上手くサービスを活用することで自分だけでは知り得なかった情報を得られるかもしれません。 また長期的にキャリアを描いたときに、あなたの選択が正しいのかの確認もすることができます。自分が望んでいることを叶えるには、実は今考えている選択肢以外の可能性があるかもしれないと、新たな可能性に気づけることもあるからです。 「自分が相談してもいいのだろうか」とプロに相談することに抵抗を感じることもあるかもしれませんが、モヤモヤしているときほど、ぜひうまくプロの力を活用してみましょう。

仕事やキャリアの不安は誰に相談する?キャリアコンサルティングの活用方法

「キャリアコンサルティングってなに?」「どうやって活用すれば良いのかわからない」 仕事の不安は誰しも感じることがありますよね。そんな時に悩みを話す相手はいますか?歳を重ねると人に相談するのを躊躇う人が増えてきます。 今回は仕事の悩みを放置する始まる悪循環や、キャリアコンサルティングを利用する際の活用方法などをご紹介していきます。 キャリアコンサルティングに興味のある方や、悩みを相談できる相手がいなくて困っている方はぜひ参考にしてみてください。 不安を相談できる相手はいる? 仕事について悩んだ時、気軽に相談できる相手はいますか。身近にいればいるほどストレスをためずにすみますが、近しい間柄だからこそ相談しにくいこともありますよね。 ここでは、周りに相談できるメリットや注意点をご紹介していきます。 家族・パートナー 日々の生活の中で一番近くにいるのは、家族やパートナーだという方が大半ではないでしょうか。あなたのことを一番理解し、寄り添ってくれる人たちに不安を打ち明けることができるのであれば早めに相談してみましょう。 多くの人は、近しい存在だからこそ、プライドが邪魔をしてなかなか悩みや不安を打ち明けられずに1人で消耗してしまいます。悩みを抱えた際に、不安を打ち明けることができる相手が近くにいることはとても恵まれた環境です。 悩みは人に話すことで、少し軽減されたりストレスを和らげることができますよね。しかし近しい間柄の人に相談する際に気をつけるポイントもあります。 それは、お互いに感情的になりやすいということです。 例えば、あなたが家族やパートナーを金銭的に養っているという場合には、どうしても辛くて仕事を辞めたくても、相手は理解してくれないという状況に陥りやすくなります。 お互いの言い分はわかっていても、実際には納得しづらいということが起きるのです。言葉が強くなってしまったりすると、少しギクシャクしてしまったりと、後に引きずる可能性もあります。 気を許している相手だからこその注意点ですが、互いに落ち着いて話せる状態で相談するのがおすすめです。 同僚・上司 キャリアに関して悩みを話すことができるような、信頼できる同僚や上司はいますか。同じ会社にいるからこそ、同じ悩みを抱えている可能性がありますし、共感できる部分が多いはずです。 部署を超えての交流があるのであれば、違う部署の話を聞いてみたりと、少し視野を広げた話ができるかもしれません。 あなたが今悩んでいることは、会社自体に原因があるのか、あなたがいる部署などの環境に問題があるのか、それともあなた自身の問題なのか、客観的に知る機会になるでしょう。 いつも働いている環境だけをみて、「会社が悪い、転職しないと解決しない」と早期に見切りをつけてしまうのを防げるかもしれません。 ただし、同じ会社の同僚や上司に相談する場合には、その人が口が軽くないかなど信頼できる人なのかは慎重に考えてみてください。 もし相談した内容を周りに話されてしまったりすると、会社からやる気がないと判断されてしまったり、転職を考えているような印象を持たれてしまうかもしれません。 あなた自身がそんなことを考えていなくても、勝手に評価が下がってしまうなどの悪影響が出る可能性があるので、同じ会社の人に相談するのであれば慎重に相手を選ぶようにしてくださいね。 不安を放置すると始まる悪循環 不安なことはなかなか口にするタイミングがなかったり、話す相手がいなかったりと放置してしまうことが多いですよね。 しかし放置すればするほど、悪循環が起こってしまいます。 人に相談しづらくなる 悩みや不安を放置している時間が長ければ長いほど、人に話しづらくなります。周りが悩んでいるときに自分は大丈夫だと感じていても、あなた自身にもきっとキャリアについて悩むタイミングがやってくるのです。 前に話したときに自分は悩んでないって言ってしまった、などの経験があればなおさら言い出しにくくなってしまうのではないでしょうか。 また年齢を重ねれば重ねるほど、なんとなく悩みを周りに打ち明けるのが恥ずかしくなってきたり、変なプライドで悩んでいることを知られたくないという気持ちになってきます。 やっと話せたとしても、自分の中での固定概念が邪魔をして家族や友人のアドバイスを素直に受け取れなくなっている可能性もあるでしょう。 相談相手は真剣に考えてアドバイスをしてくれていても、自分自身が素直に慣れていないのであれば、人間関係にもいい影響は与えません。 わかっていても素直に聞き入れられないという状態は、いい結果を生むことは少ないと考えてください。悩みを抱えたときに周りに信頼できる人がいるのであれば、早めに口に出してみることがおすすめです。 あまりに溜め込みすぎたり、時間をかけてしまうと変に後悔してしまう可能性が出てきます。 仕事へのモチベーションが下がってくる キャリアへの不安を溜め込んでいると、今取り組んでいる仕事に対しても影響が出てきます。「この仕事をしていて何になるんだろう」「これからの自分はどうしていけばいいんだろう」と今後に不安を抱えていると、仕事へのモチベーションが下がってしまうでしょう。 今までは何も感じなかったことに対しても、取り組む意義がわからなくなったり自分の今後のキャリアについて不安を感じることで、業務に集中できなくなったりします。 あなたのモチベーションが低いような状況を周りからも察せられるようなことがあれば、あなたに対する評価も下がってしまいますし、周りで働く人にとっても悪影響になってしまうでしょう。 自分でもやる気が出ないのに周りからの評価も下がってしまうと、さらにモチベーションを取り戻すのが難しくなってしまいます。 自己肯定感が下がってくる 仕事へのモチベーションが低下していると、そのような自分を客観的にみて自己肯定感が下がってしまう方が多いのではないでしょうか。 「前はできていたのにこんなこともできないなんて…」など、精神的に大きな負担を感じてしまう可能性があります。 「自分なんて…」と自分を下げてしまうような感情になっていると感じた場合は、少し休憩してみるのがいいかもしれません。 キャリアコンサルティングを受けるメリット 「ちょっと悩んでるだけなのにプロに相談するの?」と考える方が多いかもしれません。ですが、キャリアに関してはたくさんの情報が必要になるのです。 プロに相談することで、キャリアについての知識を深めることができるのはもちろん、たくさんのメリットがあります。 ここでは、キャリアカウンセリングを受けるメリットをご紹介していきます。 悩みや不安を言語化できる キャリアについて不安を感じたときに、しっかりと何が不安なのか悩みの原因は何なのかはっきりと言語化できている人は少ないはずです。 しかし不安な状態から抜け出すために、何か行動を起こすためには何に不安を感じているのかをしっかりと認識しなければ悩みを解消することはできません。 今モヤモヤしているけれども言語化できない、そんな「なんとなく不安」という状態から抜け出すことができるのが、キャリアコンサルティングを受ける大きなメリットになるでしょう。 ただ単に悩みを口に出してみて、人に聞いてもらうという行為だけでも少し気持ちは軽くなりますが、悩みを聞くプロに聞いてもらうことでその効果はさらに向上します。 何かアドバイスを受けた際にも、家族や友人だと同じことを言われても素直に受け入れたり行動に移したりすることが難しいかもしれませんが、相手がプロであることで素直に受け入れることができるでしょう。 プライドを気にせず相談できる 年齢を重ねている方やプライドが邪魔をして、周りには簡単に相談できないという方に関しては、プロのキャリアコンサルタントに相談することがおすすめです。 誰しも自分の悩みを口に出すことは、弱みを出すような気がしてプライドが邪魔をしてしまうということがありますよね。 「そんなことで悩んでいるの?」と相手に思われないかな、と心配になるということもあるはずです。周りに話してみると意外と同じ悩みを抱えている人が多い場合もありますが、最初に話してみるのがハードルの高い行為ですよね。 まずは、今まで多くの人の悩みを聞いてきたプロのキャリアコンサルタントに悩みを話してみることで、あなたと同じ悩みを抱える人が意外と多いことを知ることができるかもしれません。 「こんなことで悩んでいるのが恥ずかしい」と感じている人に関しては、その情報を知ることで少し安心できるのではないでしょうか。 最初の一歩を踏み出すことで、家族や友人にも悩みを打ち明けることができるかもしれません。プロに相談することで間違いない情報を得ることも大事ですが、身近な人に相談できる環境を作ることでストレスが軽減されるはずです。 キャリアコンサルティングを受けることで、悩んでいることは恥ずかしくないんだという認識を持ってみてください。 キャリアコンサルティングの活用方法 キャリアコンサルティングをいざ受けようと思ったときに、どういった相談をすれば良いのか、活用方法をご紹介します。 これから相談予定の方はぜひ参考にしてください。 キャリアプランの作成をサポートしてもらう 今後のキャリアを長期的に考える際に有効なのが、キャリアプランを作成しておくということです。しかし、急にキャリアプランと言われても何をしていいのか、どのように作成したらいいのかわからないですよね。 そういった場合に、キャリアコンサルティングのサービスを利用することでキャリアプランの作成をサポートしてもらうことができます。 あなたが将来こうなりたいという理想や、こういう働き方がしたいという希望を実現するためには、どのようなことを考え、何を選択していけばいいのかをアドバイスしてもらえます。 キャリアプランを作成する際には、仕事のことだけでなく結婚などのライフプランも考慮して作成する必要があるため、あなたが考えていなかったような観点も必要になってくるかもしれません。 またプロと相談してプランを作成することで、キャリアに関して一定の安心感も生まれますし、日々の仕事に対してのモチベーションを保つこともできるでしょう。 自分の転職市場での価値を教えてもらう 誰しも転職活動を始めるときに、自分のしたいことを基準に仕事を探し始めると思います。しかし、実際には自分が今何ができるのかということを客観的に知ることがとても大事です。 採用企業からすると、中途採用は経験者を採用してすぐ即戦力として活躍してほしいという期待をしています。今までは転職希望者が企業に応募して選考が始まることが一般的でしたが、現在は企業側から転職希望者にスカウトをするダイレクトソーシングの形式が多くなっています。 そういったサービスを利用する場合に重要なのが、自分は何ができるのかをしっかりとアピールするということです。少し厳しく聞こえてしまうかもしれませんが、基本的にはあなたが何をしたいかよりも、何ができる人間なのかというところが重要視されるのです。 「私は〇〇ができるので、そのスキルを生かして●●の業務に携わりたい」というようなアピールをすることで、あなたの希望を実現できるようにしていかなければなりません。 客観的に自分が転職市場でどのようにみられているのか、何ができるとアピールすれば評価されるのかなどをしっかりとプロからアドバイスをもらうことで、転職活動をする際にも大きな武器になります。 また転職を今考えてなかったとしても、現在の業務の中で世間的に求められているスキルを知ることで業務の幅を広げていったり、資格取得をして自分の価値を高めていく期間にすることもできるのです。 転職する際に企業を選ぶ「自分の軸」を見つけるサポートをしてもらう 転職活動は情報戦と言われるほど、たくさんの情報を調べて取捨選択してく必要があります。現在では転職情報をまとめたサイトなどもたくさんあり、どこが正確な情報を掲載しているのか素人では判断できないような状況です。 会社員をしながら並行して転職活動を考えている方であればなおさら、転職活動に割く時間がない可能性が高いですよね。 そうしたたくさんの企業情報のなかで、自分にとって何が重要な情報なのか、自分が本当に求めている働き方を実現できるのはどの企業なのか、それを選ぶに自分の「軸」が明確になっている必要があります。 自分の「軸」は意外に自分でも気づかないものですが、キャリアコンサルティングでは、それを明確にするサポートをしてくれます。 また転職エージェントなどの仕事を斡旋するサービスではないからこそ、結論が「転職ありき」ではないのもキャリアコンサルティングのメリットです。 転職に少しでも迷いがある場合には、「希望を叶えるために、転職が本当にベストな選択なのか?」について、客観的なアドバイスを求めることもできます。 キャリアや仕事に対する不安は、何歳になってもそれぞれのライフステージで誰もが感じるものです。その不安を口にすることから、新たな何かが拓けることもあります。漠然とした不安を抱えるような状態が続いたら、ぜひ周囲の人やプロのキャリアコンサルタントに相談してみましょう。

今後が不安…30代後半から考える女性のキャリア

「この仕事いつまで続けられるだろう…」「この先のキャリアパスがわからない」 と感じている女性は多いのではないでしょうか。女性のキャリアは様々なライフイベントにより、いつも真っ直ぐ進んでいけるという訳ではありません。 また30代後半になってくると、ライフイベントを乗り越えて復職しても、あまりモチベーションを保つことができないという方もいるのではないでしょうか。 今回は30代後半から考える女性キャリアについて、ご紹介していきます。 30代後半に差し掛かると増える悩み 30代後半になると、40歳を目前に今後への悩みが出てくるのではないでしょうか。特に働いていると、20代では感じていなかった不安を感じるようになってくるはずです。 ここでは30代後半の女性が感じる悩みについて、ご紹介していきます。 キャリアパスに行き止まりを感じる 30代後半まで会社勤めをしていると、これから先のキャリアパスが気になりますよね。女性の管理職がいない環境であれば、働き方のイメージもしづらくなります。 その場合、仕事や職場環境が気に入っていたとしても、この先も今の環境で年齢を重ねていくことに不安を感じてしまうのではないでしょうか。 管理職やキャリアアップを目指している方なら尚更、環境を変えないと、今の環境では難しいのではないかと思いますよね。 しかし何となく不安だから環境を変えるというのは、あまりおすすめできません。まずは社内の制度や、上司や役職者の方に話を聞いてみるなど、今ある環境で情報収集をしてみてください。 もしかすると、今後は女性管理職を新たに登用していきたいと考えているかもしれませんし、管理職以外でもあなたの経験を生かしていけるような部署が設立されるかもしれません。キャリアパスについてあなたが考えていることを、まずは周囲に相談してみましょう。 プライベートとキャリアの両立 キャリアについて悩むとき、問題になるのは仕事の内容や職場環境だけではありません。家族や家庭の状況などのプライベートも大きく影響します。 30代後半になってくると、結婚や出産などのライフイベントを経験した方も多いのではないでしょうか。産休育休などを経験すると、復職したけれどやはり子どもの体調不良で急に仕事を休まないといけなくなったりと、プライベートと両立する難しさを感じているはずです。 子どもの発熱で急な休みを取らないといけなくなったり、仕事に穴をあけてしまうかもしれないということで、普段の業務に対してもモチベーションが保ちづらくなったりします。 また30代後半になると、ご両親も高齢になってくるため、実家の近くへの移住を考える方も出てきます。将来的に、介護なども視野に入れておかなければならないからです。 今の仕事が完全に在宅ワークなどであればいいかもしれませんが、転居をしても続けられるかどうかわからない場合は、今後の生活についても悩みが絶えませんよね。 仕事とプライベートのどちらかを取らないといけないわけではありません。しかしどちらかの比重が大きいのであれば、もう一つはセーブするという選択もしなければならなくなるのです。 20代半ばから多くの女性がライフイベントにより、キャリアへの悩みを抱えることになります。 体力的な限界を感じてくる 40歳を手前にすると、日々体力の衰えを感じる方も多いのではないでしょうか。今は営業職で毎日外回りをしていても、これから先も同じように働いていけるのかはわかりません。 今は長時間労働を当たり前にこなすことができていても、定年まで今の働き方をできるのかどうかなどは一度考えておく必要があります。 社内でもう少し体力的に楽な部署があるのであれば、そこへの異動を希望することもできますし、今の経験を生かして他の会社で管理職のポジションを目指すなども一つの方法です。 今すぐに働き方を変えないとしても、今後にどのような選択肢があるのかを確認しておくことで、後々キャリアの選択肢が広がるかもしれません。 未経験求人へのハードルが高くなる 30代前半まではまだ未経験でも応募できる求人があったかもしれませんが、30代後半になってくると、未経験で応募できる求人が大幅に減ってしまいます。 「未経験歓迎!」という求人は、その企業が業務未経験の人に対しても専門的な教育をおこなって、長期的に働いてもらうという前提があるからです。 30代後半が高齢というわけでは、決してありません。しかし採用する企業からすると、同じ未経験の20代後半と30代後半の転職希望者を見比べた時に、前者の方が10年長く働いてくれる可能性があると感じます。 これは女性だからということではなく、男女共通で年齢が上がれば上がるほど未経験の職種にはチャレンジしにくくなるという事実があるのです。さらに女性であれば、面接で子どもがいるかなどの家庭環境を確かめられたりと男性よりも制限が多い場合もあります。 書類選考や面接で年齢を理由に不採用とするのは、法律違反ではあります。しかし実際には、書類選考で年齢が採用判断に大きく影響するのも現状だということを知っておきましょう。 そのような現状を知ってしまうと、未経験の仕事にキャリアチェンジに挑戦しにくくなるというのは悩みの種になるかもしれません。ですが、もちろん、あなたの人柄を伝え、面接対策をしっかりとすることで、未経験の職種にチャレンジすることは可能なので、希望する場合には対策をしっかり行いましょう。 女性が悩むキャリアの選択肢 30代後半だと、これからのキャリアの選択肢が気になりますよね。今の年齢や女性であることで、選択肢が狭まってしまうのではないかという不安もあるはずです。 ここでは、女性が悩みやすいキャリアの選択肢にはどのようなものがあるのかご紹介していきます。 転職でのキャリアアップを目指す 今の職場でのキャリアアップには限界を感じる方は、経験を生かして同業界での転職が頭をよぎるのではないでしょうか。 30代後半までしっかりとキャリアを歩んできたのであれば、経験者として他の会社で責任ある立場での採用をしてもらえる可能性があります。 自分自身でチャレンジしたいことがもう今の職場でないのであれば、環境を変えて経験を活かして新たなことにチャレンジしたり、年収を上げていくというのは選択肢の一つです。 おすすめできる選択ではありますが、同業界や同じ商材を扱うからといって全ての業務内容が同じというわけではありません。 最初は、業務ツールなどの基本的なものから覚え直していく必要がありますし、新会社での仕事の進め方やスピード感が合わないということもあり得ます。 もし転職でキャリアアップを目指すのであれば、日々の業務内容や今後の会社のビジョン、仕事の進め方などをしっかりと確認するようにしてください。 キャリアの選択肢は様々ありますが、一度手放した環境にまた戻ってくるというのは簡単ではありません。自分は経験があるからといって、簡単に決断をしないように気をつけてください。 転職で失敗しないコツは、事前準備を怠らないということです。 労働時間を抑えて雇用形態を変える 今の働き方をどうにかしたいという人は、雇用形態を変えて働くという選択肢があります。家庭環境に合わせて、パートや派遣など時間を融通しやすい働き方に変えるというキャリアもあります。 働き方を変えたいけど、正社員にこだわりたいという方は、それはなぜなのかを一度よく考えてみてください。 確かに毎月安定した収入が手に入りますし、ボーナスがあるところが多いでしょう。有給休暇も使うことができて、安定しているような気がします。 しかし、会社の経営が傾くとそうでもありません。「安定しているから正社員以外考えられない」というのであれば、少し視野を広げてみてもいいかもしれません。 パートナーのいる方であれば、働き方を変えて扶養に入るという選択肢もあります。 家計が回らなくなってしまうのであれば、もう一踏ん張り必要かもしれませんが、もし自分自身が今の働き方に限界を感じているならば、この先も無理して働いていくべきなのか、もう少し自分の時間を確保する方が良いのか考えてみてはいかがでしょうか。 社内での異動を希望する 今の会社が好きでずっと続けたいけど、忙しすぎて続けられるかは不安という方は、まず社内での異動を検討してみましょう。 立ち仕事がキツくなってきたのであれば、企画や事務などの他の部署を希望するなど、今の環境のままできることがあるかもしれません。 労働環境を変えたいと思ったときに、選択肢は転職だけではありません。周りを見渡した時に、様々な環境があるはずです。今の会社でがんばってきたあなたのスキルや経験を評価し、希望を聞いてくれることも十分に考えられます。 異動の相談をすることに抵抗がある人も多いと思いますが、会社の制度などをしっかりと調べて人事部に相談してみてください。 一度勇気を出せば新たな情報が手に入ったり、希望の部署へ異動が叶ったりする可能性が出てきます。逆に行動を恐れていては、あなたはずっと我慢するしか無くなってしまうのです。 一度しかないあなたの人生で、後悔を残さないような選択を考えてみてください。 独立してやりたいことをする もう会社でやりたいことがないという方は、独立してフリーランスとなったり、法人設立をするという選択肢もあります。 「独立」というと、とても大変なように聞こえますが、最近では会社員からフリーランスに転向する方が多くいます。 とてもリスクがあるように感じますが、まずは副業などから挑戦を始めることで収入の軸を作っておけば安心です。 今ではインターネットやSNSで、起業の仕方やフリーランスでの働き方を発信している人が多くいるので、情報収集も簡単に行えるでしょう。 少しでも興味のある人は、会社勤めをしながら情報収集をしてみるのがおすすめです。副業禁止の会社であっても、情報収集をすることまで制限されている訳ではないので気軽に取り組んでみてください。 新しいことに触れてみることで、独立以外でも新しい選択肢が出てくるかもしれません。現状を変えたい、不安だ、という気持ちがあるのであればまず行動を起こしてみることをおすすめします。 理想のキャリアプランを練ってみよう! キャリアへの不安や悩みを感じたら、自分の理想のキャリアプランを練ってみてください。あなたの理想を可視化することで、新たな発見があったりこれから何に取り組めば良いのかを具体的に考えられたりします。 まずは自分の理想を言語化してみる 理想のキャリアを考える際に、まずは自分自身の「理想」を言語化してみてください。 家族との時間を大切にしたい?仕事でキャリアを重ねていきたい? プライベートを重視するのか、仕事で社会的に評価されたいのか、何となくのイメージはできるのではないでしょうか。 あなたにとって仕事とは、キャリアとは「何のため」のものなのかも合わせて考えてみるといいかもしれません。 ただお金を稼ぎたいのであれば、世の中にはたくさんの仕事があるので何とかなりそうですよね。ですが、ある業界で成果を出して認められたいなど具体的な目標があるのであれば話は変わってきます。 あなたがこれからの人生をどのように歩んでいきたいのか、仕事とプライベートの両方を掛け合わせて考えていくことで、理想のキャリアプランを練っていくことができます。 キャリアプランはあなた自身だけでなく、あなたの周りの家族やパートナーにも大きな影響を及ぼします。キャリアに迷ったら早い段階でキャリアプランをイメージしてみてください。 キャリアはプロに相談すると、より安心! キャリアプランと言われても、ピンと来ない人も多いでしょう。自分ひとりで考えていても合っているのかわからないし、今考えていることが実現可能なのかもわからない…という状況に陥りやすくなります。 1人で考えてもよくわからないという方は、一度プロに相談してみるのがおすすめです。「何を相談していいかもわからない」という方も安心してください。 今まで多くの人の悩みを聞いてきたプロのコンサルタントだからこそ、あなたに状況に沿ったアドバイスをしてくれるでしょう。 今悩んでいることを代わりに言語化をしてくれたり、今の状況を乗り越える方法を一緒に考えてくれたりします。 30代後半になってくると周りの人に相談したり、頼ったりすることに抵抗を感じる方も増えてきます。そういった方でも相手がプロであれば話しやすいのではないでしょうか。 またこの先悩んだ時にまた相談できる相手ができるというのは、あなたのキャリアにとって大きなメリットとなります。 悩んでいる時間がもったいないと感じる人は、ぜひプロのコンサルタントに相談してみてください。

20代でキャリア迷子だと感じたらやっておくべきこと

「入社したばかりだけど、この仕事は自分に合ってない気がする…」「とはいっても、やりたいことがないんだけど…」 と感じることはありませんか。もしかしたら今、あなたはキャリアの方向性がわからなくなってしまっているキャリア迷子の状態かもしれません。 でも、20代でキャリアの方向性がわからなくなるのは、多くの人が経験することでもあります。そこで今回は、キャリア迷子に陥る原因や、そこから抜け出すために20代のうちにやっておくべきことをご紹介していきます。 キャリア迷子だと感じる3つの原因 キャリアについて20代のうちから焦ってしまったり、何となくモヤモヤしてしまうということは多くの人に起こり得ます。 ここではなぜキャリア迷子だと感じてしまうのか、3つの原因に分けてご紹介していきます。 「やりたいこと」がわからない 仕事をしている中で、今取り組んでいることが本当に自分の「やりたいこと」なのかわからないという人は大勢います。しかもこれは、20代に限ったことではありません。 社会人になると感じるかもしれませんが、具体的に「これがやりたい!」という目標がある人は実は少ないのです。 ただその実際の状況と反して、就職活動では面接でやりたいことを伝えないといけないので、やりたいことベースで会社選びをした人が多いはずです。そういった経験から、「やりたいこと」は絶対にないといけないと感じてしまっている人が多いのではないでしょうか。 社会人になり思っていた仕事と違うということはよくありますし、仕事に慣れてくると余計に「これは自分のやりたいことなのか?」と疑問を抱きます。 「やりたいこと」というのは、日々変化するものなので自分自身でも正確な正解というのはわからないものです。そこに対して悩みを抱えることで、キャリアについてモヤモヤした感情になってしまいます。 「自分に合っているか」わからない 誰でも「自分に合っている」、すなわち自分の能力が発揮できて評価される場所を選びたいですよね。しかし始める前から、そんなことは判断できません。 適職診断のようにあなたの性格や行動原理などを分析して、適職を判断してくれるツールもありますが、現実は適職診断通りともいかないように、そんなに上手くはいかないのではないでしょうか。 学生の頃から社会人になったら、社内外で評価され輝かしい成績を残すことを夢見ていたという人も、実際に社会に出てみると周りについていけず挫折するという方も多くいます。 労働環境や業務内容があなたに合っていないという場合もありますが、企業の人事部もあなたの適性を判断して配属しているはずです。なので20代であれば、自分に合っているか合っていないかを自己判断する前に、目の前の業務への取り組み方などを見直した方が良いかもしれません。 「これは自分に合っていない!」と判断してしまうと、そこからはモチベーションを保つのが難しくなってしまうので、悩む気持ちはわかりますがあまり考えすぎないのがおすすめです。 「どうなりたいのか」わからない これから自分が「どうなりたいか」という理想のようなものを持つことができていないと、今後のキャリアに関してとても迷いが出ると思います。 しかし先述の通り、自分の目標や理想を具体的に持って働いているという人の方が少数派なのです。 20代だと「目標を決めておかないと!」と思う気持ちもわかりますが、まずは目の前の業務や仕事上でのノルマや目標に対して真摯に向き合うことも大切です。 褒められたい、評価されたいという気持ちが強いのであれば「求められたもの以上を返す自分でありたい」というようにポジティブな自分を理想に置いてみてください。 明確に「こうなりたい!」と無理に決める必要はないのです。なりたい自分というのもこれから色々な経験をしたり、様々な人の価値観に触れたりすることでどんどん変化していくものだと思ってください。 20代でやっておくべきこと 年齢を重ねると躊躇してしまったり、色々な制限を受ける可能性があるので可能な限り挑戦をしていきたいですよね。 ここでは20代の若手である間に、後悔しないためにもやっておくべきことをご紹介します。 多くの人と関わるようにする 20代であるからこそ、できる限り多種多様なコミュニティの人と関わるようにしてください。多くの価値観に触れて自分自身の価値観の幅を広げていくことができるからです。 同じ会社の同期や地元の友人と関わることが多いかもしれませんが、せっかく社会人となり簡単にコミュニティを広げられる状況になっているのですから、その状況をうまく活用することをおすすめします。 30代・40代になってくると新しい環境に飛び込むのが億劫になって、なかなか勇気が出なくなる可能性がありますよね。20代という若さを武器にして、今後の人間関係の土台づくりをしておくことが大切です。 異業種異業界の人と関わることで、普段の業務に生かせる発見があるかもしれませんし、今後のキャリアを考えた際に相談できる相手ができるかもしれません。 何か迷った時に気軽に相談できる相手がいることは、キャリア以外の今後の人生においても必ず役に立ちます。 思い切った失敗を経験する あえて失敗する方法を選ぶということではありませんが、若いうちに失敗を経験することはとても大切です。こだわりを持ち、思い切った挑戦をして失敗をすることでその経験が後に仕事へ生きてくるのです。 まだ若手のうちの方が挑戦に対してのハードルが低く、周りの目もあまり気にしなくていいですが、年齢を重ねて社内でもある程度の地位を持つようになると失敗を恐れてやりたいこともやりたいと言えない環境になってしまう可能性があります。 若手としてみられる時期は一瞬で終わってしまうので、後悔のないように挑戦し失敗を経験してみてください。 積極的に自己投資をする 20代のうちに積極的に自己投資をする習慣をつけておくことで、今後の自分のスキル習得や新しい分野への挑戦への心理的ハードルが下がります。 また20代のうちに興味のある分野に対して自己投資をしておくことで、今後のキャリアの広がりをイメージできたり、知識としてのちに役立つこともあります。 20代は「興味があるけど転職するのはちょっと…」というような内容でも、今の会社で働きながらオンラインスクールに申し込んでみるなど、自分の時間やお金をかけることができる時期です。またそうして学んだことが、キャリアに生かしやすい時期でもあります。 30代に差し掛かってくると、結婚などのライフイベントの発生で思うように時間やお金を使うことができなくなったり、自分投資への精神的なハードルが上がってしまったりします。 もっと若いうちに色々やっとけばよかったなぁと後悔するのを防ぐためにも、興味を持ったことにはどんどん挑戦する時期にしていってください。 お金についての知識をつけておく これから先やりたいことと自分の収入を天秤にかけないといけなくなったり、ライフイベントの発生でお金に困ってしまったりとお金に振り回される可能性が大いにあります。 そのような時に、もっと早くから貯蓄しておけば…と後悔することがあるかもしれません。今は税金対策や資産形成の方法などの情報が、簡単に手に入るようになっています。 日々日々お金について考える必要はありませんが、20代のうちからお金の使い方や資産形成の方法などをある程度頭に入れておくことで、今後必ず役立つ時が来るはずです。 お金については、早めに備えておくことに越したことはないですよね。これから先何かやりたいことができた際も、費用がかかってしまうこともあるでしょう。自分自身の選択肢を狭めないためにも後悔しない20代を過ごすようにしてください。 20代からキャリアの道筋を立てる方法 20代でキャリア迷子から脱出するためには、しっかりと今後のキャリアの道筋を立てておくことが重要です。 ここではキャリア道筋を立てる方法をご紹介していきます。 自分自身について理解する キャリアを考える際には、まず自分自身を知ることが重要です。あなたは周りから評価されて目立つのが好きなのか?1人でコツコツ自分のサービスを作っていくのが向いているのか?など職業選択にも大きく関わります。 なんとなく今の仕事をしているという人も、なぜその会社に出会い選択をしたのかを振り返ることで何かしら自分の考えがあるはずです。 今までの人生で行ってきたさまざまな選択を「なぜだったんだろう?」と振り返ることで、あなたが大切にしている価値観が見えてくるでしょう。 長時間残業をしてでも仕事でのスキルアップをしたいのか、収入が減ってでも定時で帰り家での時間を大切にしたいのかなど、どこかに引っかかるはずです。 今までの選択を全て人に任せていたという方はいないでしょう。もし両親や友人に勧められたものを全て鵜呑みにしてきたとしても、最終的な決断は自分自身でしてきましたよね。 これから長いキャリアを歩んでいく20代です。自分自身と向き合い大切な価値観を見つけ出すようにしてください。 会社や業界について理解する 自分についての理解も大切ですが、相手(仕事)に対する理解もとても重要です。「こんな仕事がしたい!」と明確にあるのであれば、それが実現できそうなのはどんな職種なのか、そこに行くためにはどのような経験が必要なのかを分析してみてください。 今働いている会社で実現できるものかもしれませんし、少し特殊な経験やスキルが必要になるかもしれません。そういった判断を20代のうちにできることで、今後のキャリアの選択肢が格段に広がっていきます。 なんとなくのイメージで行動をしていると、自分の理想の道からいつの間にか大きくずれてしまっているかもしれません。そのような後悔をしないように、少しでも興味のある職種などについては理解を深めるようにしてください。 20代であればやる気やコミュニケーション能力などの定性的な部分で転職活動できていたものが、30代・40代と年齢を重ねると専門性や経験などを重視されるようになります。 20代であることのアドバンテージを活用して、上手くキャリアを重ねていくことも大切なのです。 転職市場について理解する 今では転職という選択は当たり前のようになりつつあります。だからと言っていつでも、どこにでも転職できるということではないことを理解してください。 20代のうちは若手に特化した転職エージェントや求人がたくさんあるので、転職が簡単そうだというイメージなるかもしれません。 しかし何の仕事でもどんな条件でも仕事ができればいいという人は少ないので、希望の条件を入れると膨大な数の求人は一気に減っていくでしょう。 20代である今のうちから自分が気になる求人などに目を通しておくことで、これから必要な経験などもイメージできるのではないでしょうか。 「稼げそうなイメージだったけど、意外と年収が低いな」など具体的に、その職業の実情なども知っておくことも大切になってきます。 そして今のあなたの経験が5年・10年後に転職市場でどのような評価をされるのかもぜひ知っておいてください。 今経理を担当しているのであれば、「決算書の作成は経験しておかないといけなさそう」など、多く出ている求人の条件を確認することでどのようなスキルや経験を持っている人を企業は求めているのかがわかってきます。 そういった情報を事前に頭に入れていくことで、今後今の仕事の中でも経験しておきたいことなどが出てくるはずです。 信頼できる相談相手を見つける キャリアに関しては、1人で思い悩んでも解決できないことがほとんどです。20代のうちに信頼して相談できる相手を見つけておいてください。 可能であれば転職を経験した先輩や、興味のある業界で実際に働いている人など具体的にアドバイスがもらえそうな人がおすすめです。 経験談から適切なアドバイスをもらえることもありますし、人に悩みを話すことで幾分か気持ちも楽になるはずです。 年齢を重ねてから信頼できる友人ができることももちろんありますが、自分自身の考えや価値観が固まっている可能性があるので、まだあまり社会人経験を積んでおらず人からのアドバイスを素直に聞き入れられる段階で相談相手を見つけておくのが無難です。 キャリアの相談は知り合いにはしたくないという方は、プロのコンサルタントに相談してみるのがおすすめです。もちろん外部サービスなので守秘義務もありますし、あなたが相談したということが外に漏れることもありません。 知り合いでない上にキャリア相談のプロであれば、あなたも安心して相談できるのではないでしょうか。 具体的な悩みがなくても、同じような人の経験談などを聞くことで今後への情報収集にもなりますし、何より今後悩んだ際にプロに相談するという選択があることを知っておくことは大きなメリットになります。 キャリアプランを作成する 20代でこれからのキャリアについて道筋を立てておくには、今後のキャリアプランを作成しておくことがおすすめです。 いきなりこれからのことなんてイメージできないという方は、まずは短期的な目標を立ててみてください。特に思いつかない方は「次の査定で1段階評価を上げる」などわかりやすく、振り返りやすい目標を立てておくことがおすすめです。 中期的な目標だと「35歳で営業部長になる」というようなものから、どんどん逆算して目標を立てていきます。そのためには30歳でリーダー業務はこなせていないといけない、など具体的にイメージが湧いてくるのではないでしょうか。 今の会社での仕事の話だけでなく「30代で転職して地方へ移住する」など、ライフプランを交えた目標を立てておくのも行動がしやすくなります。 様々な目標を立てていく中で大切なのが「自分はこうありたい」とありたい姿が反映されているかを確認することです。定量的な仕事の目標だけで計画していくと、目標に対して行動を実行できているはずなのになぜかモヤモヤしてしまう要因になります。 様々なキャリアの選択があるなかで、あなた自身がイキイキと働いていける選択をできるように意識してみてください。

「やりたいこと」がわからない…キャリアに悩む30代がやるべきこと

「30代だけどやりたいことがわからない…」「これからのキャリアどうしよう…」 このように悩みを抱える方は多いのではないでしょうか。30代になると周りが転職したり、やりたいことがあって起業していたりと、他人がキラキラして見えることもあります。 他人と自分を比べて「やりたいことがわからない…」と不安になるあなたが、モヤモヤを解消するために、今すべきことをご紹介していきます。 「やりたいこと」がないのは悩むべき? 「やりたいこと」がないというと、とてもネガティブに聞こえてしまいますよね。だからと言って、悩みすぎる必要はありません。 ただそうは言っても、悩んでしまう人が多いのが現実です。そこでここでは、「やりたいこと」がなくても悩まなくてもいい理由をご紹介していきます。 「やりたいこと」がある人は実は少ない 最近では、「やりたいことを仕事にする」というようなこともよく聞きます。そんなことを見聞きすると、「自分以外の全員が、やりたいことがあるんだろうなぁ」という気持ちにもなるでしょう。 しかし実際にやりたいことがあり、それに向かって進んでいるという人はほんの一握りです。やりたいことを実現している人は、キラキラしていてすごいという印象があり、ネットやSNSでも目立っているのでどうしても目につきますが、ほとんどの人はあなたと同じように感じているはずです。 悩み始めてしまう原因は、自分と他人を比べて劣っていると感じてしまうことにありますが周りと比べる必要はないのです。 変に焦ってやりたいことを探すのは、本質的ではありません。あなたが他に何かモヤモヤして悩みを感じているのではないか、他人と比べるのではなく自分自身に問いかけてみてください。 今の仕事に取り組んでいるときに、楽しかったり前向きな気持ちになるのであれば、それはあなたがやりたいことなのかもしれません。 今の環境に不満がないのはいいこと 働いている中で、今の環境に不満がないという方もいるはずです。なんとなく30代であることや周りの影響で不安になるかもしれませんが、今の環境で不満がないことはいいことです。 そういった方は、今のまま目の前の業務に真摯に取り組んでください。変わっていかないといけないと思ったり、30代はキャリアチェンジできる最後のチャンスだと考えるかもしれませんが、不満のない環境を捨ててまで挑戦する必要はないのではないでしょうか。 「今の環境で心地良い、だけど自分も変化をしていきたい」というのであれば、今の業務にプラスαの取り組みを考えてみたり、あなた自身で担当する業務の幅を広げてみたりと工夫してみるのがおすすめです。 良いものをより良くしていくことで、より今の環境に充実感を感じられるのではないでしょうか。 周りの転職から刺激を受けている 30代になると、周りでも転職する方、転職してイキイキと活躍している方が多くなります。そういった周りの影響で、「自分も…」と考えてしまうこともあるのではないでしょうか。 キャリアについて考えることはとてもいいことですが、「周りが転職しているから」という動機だと、もし転職をしたとしても「こんなはずじゃなかった」と後悔が大きくなる可能性があります。 キャリアは、自分で選択して様々な道に進んでいくことができますが、逆に言うと簡単に後戻りはできないのです。 変わっていきたい自分の気持ちと、今の環境に満足している状態を比べてどちらが大切なのかは慎重に判断してくださいね。 今の会社へ不安を感じる理由 会社に勤めている方であれば、多少なりとも今の会社に不安を感じることがあるはずです。明確でないキャリアパスを自分はどう進んでいくのかなど、長期的に考えると不安は絶えませんよね。 では今の会社に対して不安を感じる理由は、どのようなものがあるのでしょうか。 異動や昇進が少ない会社にいる 社内での競争があまりなく、異動や昇進などのチャンスが少ない会社もありますよね。そういった環境が好きな方もいれば、少し物足りないと感じている方もいるでしょう。 入社当時は、「安定」をメリットとして感じていたとしても、実際にそれを長く経験してしまうと、今度は「刺激がない」とつまらなくなってしまうものです。 もっと収入を上げたいけど業務範囲も変わらないし、管理職のポストも埋まっているから目指せるところがないという状態に、不満を感じてしまうこともあるでしょう。 不安には、自分自身の努力で解消できることと、会社の制度などで制限されてしまってどうにもならないことがあります。努力での限界を感じてしまった場合は、不安が大きくなることが予想できます。 「変化がない環境」に対して不安になる 新卒から働き始め、30代になっても周りの環境が変わってないことに不安を感じる方もいるのではないでしょうか。 部署や上司、自分のポジションも変わらない環境だと、今後のキャリアパスが心配になりますよね。もっと評価や収入を上げたいという方であれば特に、これからどう頑張れば今の環境を変えられるのか、見当がつかないことに不安を感じるでしょう。 仕事の進め方も、今の時代に即していないと感じたりもするのではないでしょうか。そうなると、会社自体の今後も心配になってきますよね。 定年まで今の会社で働いていくのがいいのか、自分の定年まで会社自体の経営が傾いたりしないのかは不安になる要素です。 仕事を続けていても成長が実感できない また、日々仕事を続けていても、あまり自分自身の成長を感じることができないことを不安に感じる方もいるでしょう。 毎日頑張っているけど、これって何か自分にとってプラスになっているのかな?と思うと、モヤモヤしてしまいますよね。 実は客観的に見れば、気付かないうちに業務範囲が広がっていたり、処理速度や対応の上手さが向上しているということがあるはずです。しかしそれをしっかり評価されなかったり、他の人から言われてみないとなかなか自分では気づかないこともよくあります。 業務に関しても、段階的に難易度が上がっているということが、誰からみてもわかるような体制であれば自分自身の成長を実感しやすいですが、そうでない場合の方が多いはずです。 同じ仕事を続けていても、それが自分にとって何かプラスになっているのかと不安になるのではないでしょうか。 モヤモヤする悩みを解消するポイント では、なんとなくモヤモヤしている方から行動を起こしたくてモヤモヤしている方まで、悩みを解消するポイントをご紹介します。 モヤモヤの理由を明確にする なんとなくモヤモヤしてしまう方は、実際に何に対して悩んでいるのかを明確にしてみてください。 収入?評価?業務内容?労働時間? 何か具体的なものが出てくるはずです。何も理由がないのであれば、周りからの刺激や自分の年齢を考えて、ちょっと考えすぎの状態になっているだけかもしれません。 モヤモヤの原因が明確になった方は、それは今の環境のまま解決できるものなのか、難しいものなのかの判断が必要です。 評価を上げたいのであれば、普段の業務への取り組み方を見直したり成績を収めている人にコツを教えてもらうのがいいかもしれません。 人間関係や社内のそもそものキャリアパスに不満があるのであれば、環境を変えるという選択も考えていかなければならないでしょう。 どちらにせよ、まずは自分自身と向き合いモヤモヤの原因を見つけ出してみることから始めてみてください。 周りにモヤモヤを話してみる モヤモヤするけど、何に対してのモヤモヤなのかわからないという方は、ぜひ周りに話してみてください。仲の良い友人や転職した元同僚など、仕事について話せる相手を選ぶことがおすすめです。 社内に信頼できる方がいればその人でもいいですが、会社を辞めたがっていると勘繰られる可能性もあるので相談相手は選ぶようにしましょう。 あなたが軽い気持ちで相談した内容が社内で広まってしまうと、ちょっと居づらい雰囲気になってしまったり、上司からのあなたに対する評価が変わってしまったりすることがあります。 とりあえず気楽に相談するのであれば、家族や友人、パートナーなどあなたの身近にいる存在に話してみるのが良いのではないでしょうか。 人に話すことで少し気持ちが軽くなったり、自分の中にはなかった新しい考えに触れることができるかもしれません。 会社以外のコミュニティに参加してみる 会社や仕事について悩みすぎてしまってもいけないので、たまには会社以外のコミュニティに参加してみるのもおすすめです。 家族や友人、パートナーには仕事の相談をしづらい方やあまりモヤモヤが晴れないという方も、全く違うコミュニティに属する人であれば話しやすいのではないでしょうか。 趣味のある人であれば、そういった社会人サークルに参加してみるというのもいいですし、特になければオンラインサロンやSNSで交流をしてみることもできます。 全く違う環境にいてあなたのことをよく知らない人だからこそ、客観的に感じたことを教えてくれるかもしれません。そしてあなたにとっても新しい情報や環境で刺激を与えてくれる存在になるでしょう。 行動派なら転職活動をしてみる 「何かしていないと落ち着かない!」という方は、思い切って転職活動をしてみるのも一つの手段です。これは冷やかしに面接を受けにいくということではなく、転職活動で必要な職務経歴書の作成や企業・求人検索をしてみるということです。 実際に行動してみると、今の自分が違う場所でも能力を発揮できるのか、気になる求人に対して今足りないものは何なのかを知ることができます。 そして職務経歴書を作成してみると、自分が今までに携わった業務はどういったものなのかを見直すことができます。併せてそこでの成績なども記載することで「この時期にいい結果を出せたのは、なんでだっけ?」と思い返すこともできるでしょう。 過去の自分から学びを得る機会にもなりますし、職務経歴書に書くことやアピールできることが特にないと感じる方は、これからについて考える機会にもなるはずです。 求人を調べてみると、意外と応募できる求人が少なかったり、同じ業界でも中途入社するには資格が必須になっていたりと、行動に移してみることで新しい発見もあります。 必要な経験があるのであれば、今の環境でも業務範囲を広げていきたいと上司に相談することもできるでしょう。何か行動を起こしたいのであれば、まずはリスクの少ない形で自分のことや周りの会社のことを知ることから始めるのがおすすめです。 30代で長期的にキャリアを考えるおすすめの方法 30代でキャリアがわからなくなると、気軽に相談できる相手も少なく悩んでしまうと思います。 ここではただ悩むだけではなく、長期的にキャリアを考えるおすすめの方法をご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。 徹底的に自己分析を行う 30代になって自己分析をすることは、今後のキャリアを考える上で大きなメリットになります。 なんとなく自己分析というと、新人の頃や就職活動の時にするようなイメージを持つ方も多いと思いますが、30代になって改めて自己分析することで、新人の頃との価値観の変化や成長を認識することができます。 どういった経験があなたに価値観の変化をもたらしたかなど、自分自身に向き合う時間を作ってみてください。 若手の頃に思い描いていたキャリアとは、全く違う道を進んでいる方も多くいるはずです。それは何かきっかけがあったのか、今でも目指したいところは同じなのかなどできる限り深掘りし、自分がどうありたいのか、そのためにはこれからどういった経験をしてどういった道を進んでいかなければならないのかを明確にしてみましょう。 今すぐに行動しないといけないということではなく、これからキャリアの選択を迫られたときに、自分の中で決断の軸を持つことはとても役に立つからです。 キャリアは簡単に後戻りできないため、目先の利益やなんとなくの判断で後悔してしまうことのないように、今のうちからしっかりと自己分析を行い自分自身の価値観を認識するようにしてみてください。 キャリアプランを立てる しっかりと自己分析を行った後は、キャリアプランを練ってみましょう。「これから数年で、自分がどうなっていたいか」を明確にすることで、その目標を日々の業務に落とし込んでいくことができます。 「やりたいことは特になかったけど、部長にはなりたいなぁ」というようなものでいいのです。30代のうちに部長になりたいのであれば、今はどんな経験が足りないのか、と逆算することで目標に近づいていくことができます。 そういった目標も何もない、どう考えていいのかわからない。という方はキャリアコンサルタントに相談してみるのもおすすめです。 「特に何を相談していいかわからないのに、プロに相談なんて…」と考える方もいるかもしれませんが、わからない方ほどプロに相談することをおすすめします。 自分ひとりでは言語化が難しいことや、表現しづらい感情などもたくさんの悩みを聞いてきたプロだからこそ理解し、アドバイスをしてくれるのです。 「転職をすすめられたり、営業されても困る」という方も仕事を斡旋する転職エージェントではない、キャリアコンサルタントが所属するサービスを選ぶことでキャリアの相談のみをすることができます。 30代で「自分のキャリアがわからない」ということを認識できているのはチャンスだと考え、自分に合った行動を起こしていきましょう。

30代女性でもキャリアチェンジできる?失敗しない転職活動のポイントもご紹介!

「30代だけどキャリアチェンジできるかな?」「転職活動に失敗したくない!」 そのように考える女性は多いのではないでしょうか。 30代になるとライフイベントの影響を受けたり、周りの環境を見渡したりしながらキャリアについて考え直すという方が多くなります。特に結婚して家庭があると、育児や家事、パートナーの理解や協力などが影響してくるので、特にキャリアチェンジに対して不安も大きいのではないでしょうか。 今回は、30代女性のキャリアの悩みや転職活動に失敗しないためのポイントをご紹介していきます。 30代女性がキャリアに悩む原因 30代の女性がキャリアに悩む原因は、多岐に渡ります。仕事の内容など社内だけではなく、プライベートも影響してくるからです。 ここでは具体的にどのような理由があり、キャリアに悩んでしまうのかご紹介します。 社内にロールモデルがいない キャリアについて悩んだ時は、自分と同じような境遇の人を探すのではないでしょうか。その場合に、社内に女性の上司や管理職がいなかったり、社内の平均年齢が低かったりすると、「この会社でこのままで大丈夫かな」と不安になりますよね。 特にこの先に「子どもが欲しい」と考えている人は、子育てに関しても仕事と両立できるのか、社内で受け入れてもらえるのかなどの反応なども気になります。 自分がロールモデルになることができればいいのですが、身近に相談できる相手や経験者がいないのは誰しも不安になるものです。 女性の管理職がいないのであれば、子育てしながらのキャリア形成に共感してくれる人も少ないと思いますし、子どもの発熱などで会社を急遽休まないといけないという時の周りの反応も未知数です。 社内にロールモデルがいなければ、「自分はもっとキャリアアップしていきたいけど、子どものことで周りに迷惑をかけるのであればこの環境では難しいかも」と考える人も多いのではないでしょうか。 ライフイベントの影響を受ける 30代になると、結婚や妊娠などのライフイベントの発生確率が高くなります。あなた自身に予定がなくとも、結婚式の参列が増えたり友人の出産報告を受けてたりしながら、「自分もそろそろかなぁ」と感じることがあるかもしれません。 女性にとってライフイベントは、今後のキャリアだけでなく自分自身の価値観などもにも大きく影響してきます。「ずっとバリバリ正社員で働くぞ!」と思っている方も、子どもを出産して「やっぱり子供とずっと一緒にいたい」と感じて退職する方も多くいますよね。 他人事だと思っていても、ライフイベントは予期せぬタイミングで発生し、キャリア形成にも多大な影響を及ぼします。 まだまだ関係ないと思っている方も、ライフイベントの発生で自分の人生が大きく変わる可能性を知っておいてください。 子育てとの両立が難しい 30代でお子さんがいる方は、子育てと仕事の両立で悩む方が多いのではないでしょうか。保育園や幼稚園のお迎えがあったり、子どもの体調不良で急に仕事を休まないといけなくなったりと、子育て中は独身時代のように自分のペースだけで仕事をするのが難しくなります。 独身時代にはバリバリ働いて、毎日残業をしながらでも仕事が楽しかったというような方は、思うように業務をこなせないことが大きなストレスになってしまうかもしれません。 我が子のことが可愛くて仕方なくても、仕事との両立が上手くできていないというイライラは蓄積されてしまいます。そのなかで、周りに申し訳ないという気持ちや、自分で思うように業務をコントロールできないストレスを何とか折り合いをつけていかなければなりません。 仕事も子育てもしっかりしたい!という完璧主義な方は、自分の都合だけでは進まないこの時期に、余計にキャリアに悩んでしまうでしょう。 キャリアチェンジに対するハードル 30代を迎えると、20代とはまた違うキャリアチェンジへのハードルがあり、業務未経験の20代と30代とでは、採用企業からの目も大きく変わります。 ではどのようなハードルがあるのか、見ていきましょう。 フルタイムで働けない 子どもが小さい間は、病気などで保育園や学校からの呼び出しもあり、自分の思うように、残業も厭わずフルタイムで働くことが難しくなる方はとても多いです。パートナーの協力体制が万全であれば別ですが、それが難しい場合は、時短勤務か定時で退社できるような仕事でなければ、子育てと両立するのは至難の業でしょう。 しかし、転職を考えるなかで、最初から「定時希望」「時短勤務希望」というのはなかなか難しいのが現実です。実際に転職サイトなども確認しても、未経験歓迎かつ時短勤務可能な求人はとても希少です。 家族やパートナーの協力があまり期待できない状況だと、未経験から他の職種に挑戦するのはとても難しいと感じますよね。 他にも、家計を考えると年収が下がってしまうのは受け入れがたかったり、家事や育児を考えると通勤時間が長くなるのは難しかったりと、自分の希望に合うものは少ないのではないでしょうか。 独身時代や20代の頃は色々な職種にチャレンジできたのかもしれないと、後悔も生まれてしまうかもしれません。 未経験で応募できる求人が少ない 30代も後半になると、もう若手という分類からは外れてしまうことが多くなります。求人掲載の際に年齢制限をしてはいけないのでは?と思う方もいるかもしれませんが、実は特例があるのです。 厚生労働省では、未経験者の募集の際に職歴を不問にすることで「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」には、求人の年齢制限をしてもよいとされています。 この時の「若年者」は35歳未満と定義されているわけではありませんが、多くの求人では35歳を区切りとしているのが現実です。したがって、未経験からキャリアチェンジを考えた場合には、30代前半にチャレンジする方が難易度が下がると考えられます。 逆にいうと35歳を超えてくると、一気に募集できる求人が減ってしまうという現実もあるのです。もちろん30代後半でも未経験でキャリアチェンジは可能ですが、しっかりと求人や自分自身の適性などを見極める必要があります。 今のキャリアを諦めることへの不安 挑戦したい仕事があっても、今している業務や入社した会社から離れるというのは誰しも不安になるのではないでしょうか。 新しいものに挑戦したい、だけど今の環境も手放したくない。そんな気持ちになっているはずです。30代で失敗したら、もう後戻りできないのではないのかと考える人も多いですよね。 30代になると今まで頑張ってきたものがあるので、キャリアチェンジに興味はあっても、一方で心理的なハードル、不安も大きくなります。 その自分自身で作ってしまっている心理的なハードルを飛び越えてでも、キャリアチェンジをしたいという強い意志が必要になるでしょう。 失敗しない転職活動をするポイント キャリアチェンジをするために転職活動を始めるけど、絶対失敗したくない!という方に向けて、30代で転職活動をする際のポイントをご紹介していきます。 希望条件の優先順位をはっきりさせておく 転職で叶えたい希望条件というと、たくさん思いつくのではないでしょうか。しかし転職で、自分の希望を全てを完璧に叶えられることは極めて稀です。 全部の希望を叶えようとすると、最も大事な希望を叶えられるチャンスやご縁を見逃してしまいかねません。そうならないためにも、自分が絶対に譲れない「転職で叶えたいこと」とはっきりとさせ、希望条件の中にも優先順位をつけておきましょう。 たとえば、労働環境を改善したいから転職活動をしているのに、年収が上がりそうだからと決めてしまうと、入社後に労働環境はあまり変わらなかったことがわかり、「一体、何のための転職だったんだろう…」と後悔してしまうことになりかねません。 転職活動をしていると、選択と決断を迫られる場面が何度も出てくるでしょう。その時に、あなた自身がしっかりと理由を明確にできる状態になっておいてください。 事前に情報収集を怠らない 転職活動をする際に企業や求人の内容を検索すると思いますが、事前に情報収集を怠らないようにすることが、30代の転職を成功させる重要なポイントです。20代ならば、転職で失敗しても再挑戦しやすいですが、30代での転職の失敗は、20代よりも軌道修正が難しくなりますので、転職のリスクを下げるためにもしっかり情報収集をしておきましょう。 特に、その企業のことはしっかりと調べていても、業界全体や取引先については調べていないという方もいるのではないでしょうか。現在インターネット上には、たくさんの情報があります。取捨選択は難しいですが、できる限り多くの情報に触れるようにしてください。 面接で「残業はほぼないよ」と言われていても、同業界の口コミを調べると、定時退社とはかけ離れた現状があるかもしれません。 残業は少なくても、取引先との会食が必須の業界や企業もあります。そのようなあまり面接で教えてくれない情報も、しっかりと集めるようにしてください。 自分のアピールポイントをしっかりまとめる キャリアチェンジをするのであれば、通常の転職以上に採用担当者にあなたのことをアピールする必要があります。今までの経験が新しい仕事にどのように活かせるかをきちんと伝えられるように、しっかりと準備しておきましょう。 30代になると、やる気だけで採用してもらうのは難しくなってきます。20代はやる気や若さでカバーできていたものが、30代になると「30代なのに?」という評価に繋がってしまう危険もあります。 また事前準備をしっかりとすることで、企業が求めている情報を過不足なく伝えるということも大事です。あなたが自分自身で強みだと感じていることが、企業にとっては特に求めていない能力だと感じられてしまうこともありますので、求人募集の背景を理解し、この募集されているポジションではどういったことが求められているのかを想像力を働かせて考えることが重要です。 希望の職種でも妥協した選択をしない 30代の転職でキャリアチェンジをするとなると、「なぜキャリアチェンジしたいのか」「キャリアチェンジして、何がしたいのか」をしっかり考えておくことも大切です。 希望する職種に就いて、最終的にどのような経験をしスキルを身につけ、何を実現したいと思っているのか、しっかり考えておきましょう。そしてそれが実現できるのかどうか、企業が求めている方向性に合っているのかどうか、面接できちんと質問をして確認してきましょう。 仕事内容だけでなくプライベートとの兼ね合いも考える 30代であるからこそ、仕事内容だけでなく、転職後にプライベートの時間がどれだけ確保できるのか、それが自分の希望とあっているのかも確認しておくのがおすすめです。 社会人になって数年、自分の中でのルーティーン、ライフワークなどもできているのではないでしょうか。毎日定時に退社していた人が、急に激務の職場へ転職してプライベートの時間が確保できなくなる。毎日ジムに行っていたのに、飲みに行っていたのに、生活が一変してしまったという状況ではストレスが溜まってしまいます。 仕事内容に満足していたとしても、プライベートの不満は仕事にも大きく影響するでしょう。 パートナーやお子さんがいる方は特に、転職後の生活リズムを想像してみてください。今毎日18時に保育園へお迎えに行っている場合、転職してもそれは可能ですか?パートナーがお迎えを変わってくれますか?さまざまなパターンがありますよね。 あなた自身が転職で仕事を変えることで周りは応援してくれると思いますが、同時に負担もかけることがないか、確認してみてください。 今まで使っていなかったベビーシッターや家事代行を利用して、上手に家事もこなしていけるように事前に環境を整えるというのも考えておく必要があります。 人に相談してから動き出すのも大切 個人で集められる情報は限られているので、キャリアチェンジを成功させたいのであれば、しっかりと専門家に相談してから動き出すというのも大切です。 現在働いている方であればなおさら、専門家に相談して的確な情報提供を受ける方が考えも整理しやすくなりますし、情報収集の効率もよくなります。気になる企業の内情なども聞くことができるかもしれません。 転職活動では自分ひとりで書類を作成したり、面接日程調整をしたり、孤独な戦いになりがちです。そういった際にも、励ましてもらえたり相談できる相手がいるというのは大きな安心材料にもなります。 相談した結果、今の職場に留まる選択をすることだってあります。しかし、その時には、相談して考え抜いた結果の選択だからこそ、今の職場に対する思いや納得感も今までとは違うものになっているでしょう。 後悔しないキャリアを歩んでいくために、一度落ち着いてキャリアチェンジをしたい理由なども専門家に一度相談してみるのがおすすめです。 もし、「最初から転職前提で求人を紹介されるのはちょっとな…」という方は、転職エージェントではなくキャリア相談のみできるサービスを利用してみてください。 キャリア・コンサルティング・ラボでは、転職を前提としない、キャリア相談が受けられます。30代だから、女性だから、子どもがいるからと沢山不安があるかもしれませんが、あなた自身が後悔しない選択をできるように応援させていただきます!

20代の今後のキャリアの考え方とキャリアプランの作り方をご紹介!

「キャリアについてはまだ考えなくていいや」「周りと差をつけたいけど何からすればいい?」 と考える、働く20代は多いのではないでしょうか。キャリアについて考えるのは早いに越したことはありません。 今後数十年働いていく中で、何となく働いているという時間を少なくすることで同じ20代でも周りと差をつけることができます。 今回は20代の方に、キャリアについて考えるメリットやキャリアやプランについてご紹介していきます。 20代で自分のキャリアに向き合うメリット 20代でまだ仕事を始めたばかりだから、キャリアなんて考えていないという方も多いのではないでしょうか。しかし早い段階でキャリアについて考えることは、実はメリットだらけなのです。 ここでは、20代でキャリアについて考えるメリットをご紹介します。 長期的にキャリア形成しやすい 20代でキャリアについて考え始めると、まず長期的なキャリアを描きやすくなります。単純にこれから働いていく時間が長いということもありますが、時間がかかる目標に対しても、着実に近づいていくことができるからです。 営業一筋だった人が50代になって、「やっぱりゲームが作りたい!」と思い立つのと、20代で営業職のあなたが「ゲームを作ってみたい!」と思うのでは難易度も変わってきます。 もちろん何歳になっても、やりたいことに挑戦することはできます。しかし物事にはそれに対して、ある程度かけなければならない時間や経験もあるのです。 今少しでも興味のあることややりたい事があるのであれば、後にそれを実現するための選択ができるようにしておくのも大切です。 上司や先輩など経験者に相談しやすい 20代だとまだ社内でも若手ということで、気軽に上司や先輩に相談できるというメリットがあります。 社内に転職経験者である中途入社の先輩がいたり、直属ではない上司がいたりと、若手だからこそ話しかけやすい人、あるいは、あなたが若手だからこそアドバイスをしてくれる人たちもいるはずです。 近くに自分より長くキャリアを歩んでいる先輩方がいるので、経験談など聞いておけば、この先自分のキャリアを考えるときに参考になるときがくるでしょう。 今全くキャリアについて悩みがなかったとしても、「20代のうちにやっておけばよかったこと」など情報収集しておくのがおすすめです。 また年次が上がってくるにつれて、キャリアに悩んだ際に周りに話しづらくなってしまうという状況もできてしまうので、今のうちから社内に相談相手を作っておくというメリットもあるでしょう。 先輩からしても、自分に相談してくれる後輩のことは気にかけたくなるものです。今しかできない行動をどんどんしていくことが、今後のキャリアに影響してきます。 今後に繋がる選択をできる 企業で勤めていると、キャリアに関して様々な選択をするタイミングがあります。そのような時に、日頃からキャリアについて考えておくと今後に繋がる選択をできるでしょう。1つの案件に対しても「めんどくさいから断る」と考えるのか、「大変そうだけど成長できそう!」と考えるのか、受け止め方にも違いが出てきます。 20代のうちから前向きに捉える習慣がついていると、自ずと周りからの評価も上がりますし、何より働いているあなた自身がストレスを感じにくくなるはずです。 企業勤めであればなおさら、社内の評価や自分のモチベーションを上げておくことで、仕事もやりやすくなりますし、さまざまなタイミングでチャンスが巡ってくる可能性が高くなります。 20代のうちに、ぜひ社内での基盤を作っておいてください。 キャリアに無頓着な人が仕事で陥る現象 20代でキャリアについて特に考えてこなかった人は、考えてきた人と比べるとモチベーションの維持や成長スピードに差が出てくる可能性があります。 ここでは、あまりキャリアについて考えていない人が陥ってしまう現象についてご紹介します。 モチベーションが維持しづらい キャリアについてあまり考えていない人は、業務に対するモチベーションを感じにくくなってしまうことがあるはずです。 明確に目標があるわけではないので、目の前の業務に対して意味付けするのが段々難しくなり、「何のためにこの仕事をしているんだろう…」「意味あるのかなぁ」と不満を感じてしまうこともあるのではないでしょうか。 そして一度そのループに入ると、なかなかモチベーションを取り戻すのは難しくなってしまうでしょう。 キャリアを長期的に見据えた周りの同期はモチベーションも高く、自分だけが置いて行かれているような感覚になってしまうかもしれません。周りと比べることで、余計に自己嫌悪に陥ってしまう可能性があります。 早期に転職を選択してしまう キャリアに向き合う機会が少ないと、「とにかく今の職場(仕事)が嫌だから」「まだ若いから」と安易に転職を考えてしまいます。 確かに年齢が若いうちの方が、未経験の職種などにも挑戦しやすくはなりますが、「しっかりとした転職理由がない」「新しい会社でも明確にやりたいことがない」という状態では、採用してもらうことは難しいでしょう。 20代前半だと、就職活動の延長のように転職活動を考えてしまうかもしれませんが、一度他の企業に入社したということはあなたは中途社員として評価されます。経験が求められるかどうかは年齢にもよりますが、最低限の社会人マナーなどは身についていて当然とみなされます。 そして何より、新卒入社から早期に離職をした場合、「すぐに仕事を辞めた」という経歴はあなたのキャリアにおいて一生消えることはありません。 企業によっては、過去の転職回数が多いと書類選考の段階で不採用とするところもあります。早まった転職の決断は、あなたが思うよりもずっと、大きな影響を残す可能性があるのです。 20代前半と後半では異なる悩み 20代とひとまとめに呼んでいても、学生から社会人になったばかりの20代前半と、数年社会人を経験している20代後半とでは悩みの種類が変わってきます。 では、20代前半と後半ではどのように悩みが異なってくるのでしょうか。 教えられる側から教える側へ 学生から社会人になった20代前半では、周りは全員先輩で、わからないことは聞けばいいし、仕事でミスをしてもフォローしてもらえていたかもしれません。しかし20代後半に差し掛かると、状況は大きく変わっているはずです。 あなた自身に後輩ができ、指導したりミスを庇ってあげたりしないといけなくなります。あなたの会社での立場は、明確に変わっていくでしょう。 20代前半では質問することが当たり前でも、20代後半で同じように質問すると「そんなことも知らないの?」と呆れられてしまうことがあります。 経験を重ねた社会人であることを意識し、日々学んでいかなければ、周りの環境はあなたが思うよりもずっと早く変化していきます。そんな周りの環境や自分の立場の変化、そして日々の業務に悩まされるということが20代後半では起こってしまいます。 転職活動を始める同期が増える 入社して1~2年は、同期と横並びで「仕事を覚えていくぞ」という時期だったかもしれませんが、数年経ってくるとやる気に満ち溢れていた同期も転職活動を始めたり、急に転職したりすることがあります。 一緒に頑張っていた人が突然いなくなると、不安にもなりますよね。 周りの環境は、人の悩みに対して大きな影響を与えます。職場を変えることなんて頭になかったという方も、「自分も環境を変えた方がいいのかもしれない…」と変に焦ってしまうのではないでしょうか。 もちろんあなた自身が今の環境に不満がないのであれば、悩む必要はないのですが、周囲の同僚が環境を変えていくことが、一度自分のキャリアを見直すきっかけになるかもしれませんね。 今後のキャリアパスを考える段階になる 新人時代からある程度の成績を残していた方であれば、20代後半にもなれば、リーダーなど責任のある業務を任されている方も多いのではないでしょうか。 そうなってくると今度は、30代からの自分のキャリアが気になりますよね。周りを見渡して30代での役職者は多いのか、それとも全くいないのかでもキャリアの見通しが変わってきます。 社内で昇進を目指すのであれば、早くから社内で「管理職になりたい」と積極的にアピールしておくことも大事です。何も言わない人よりも「こうなりたい!」と日々発信している人の方が、いざ誰が適任かと考えた時に頭に思い浮かびやすいからです。何より、「本人がやりたいと言っている」ということが、そのポジションを任せるかどうかの決定打になることもあります。 めんどくさかったり、媚びてるみたいで嫌だと感じる人もいるかもしれませんが、20代後半になってくると、社内での身の振り方も考え始めなければならないのです。 ライフイベントの発生 20代後半になると、結婚や出産などのライフイベントが発生する可能性が高くなります。マイホーム計画を始めて、お金に対して考えることも増えるかもしれません。 自分には関係ないと思っていても、予期せぬタイミングで仕事を休まないといけなくなったり、今の仕事自体続けられなくなるということもあるのです。 女性であればなおさら、妊娠で今後のキャリアを大幅に見直さないといけなくなるということもありますし、産休に入ることでキャリアに空白の時期ができてしまいます。 休むことでマイナスなことばかりではないですが、自分の思っていたタイミングと全く違っていたりすると、ネガティブな考えにもなってしまいます。 独身であれば、周囲の結婚出産ラッシュで焦りを感じることもあるでしょう。両親からのプレッシャーなども感じ始めるのではないでしょうか。 仕事だけの悩みではなくなってくるのが、20代後半の特徴でもあります。 20代からできるキャリアプランの考え方 キャリアを考えるにあたって、自分自身のキャリアプランを明確にしておくことが大事になってきます。 急にキャリアプランを言われても困ってしまうと思いますが、どのような考え方をすれば良いのでしょうか。 まずは自分のなりたい姿を考える キャリアプランを考える際には、自分のやりたいことや理想の働き方などをまずイメージしてみましょう。キャリアプランだからといって、仕事のことだけをイメージするのではなく、どんな働き方をしたいか、将来的にパートナーや子どものいる生活を考えるのか、とライフスタイルを考えるのも大切です。 今後さまざまなライフイベントの発生で、ずっと仕事優先で生きていくとは限りません。キャリアプランはライフプランと密接に関係していることを知っておいてください。 例えば「家族との時間を大切にしたいから、将来的にはマイホームを建てて在宅の仕事をしたい」というプライベート優先の考え方もあれば、「世界中で愛されるようなゲームを作りたい」という仕事上の目標を優先する場合もあるでしょう。 自分が何を大切にしたいのか、現段階で明確にしておくことがとても大切です。今後その内容が変わったとしても、根本的に大事にしているものは大きく変わらないはずです。 例えば「仕事で評価されていっぱい稼ぎたい」と仕事優先に思う方も、実際は「家族を幸せにするためにいっぱい稼ぎたい」とプライベートを大切にした考え方を持っているということもあります。 あなた自身が何を大切に思っているのか、早くから知っておきましょう。 短期的な目標から決めていく いきなり20年、30年後の自分を想像するのは難しいので、まずは短期的な目標から決めてみてください。 今新入社員なのであれば、「3ヶ月後には同期で1番の成績を出す」「1年後にはMVPを獲る」など、自分の中でイメージしやすい目標がおすすめです。 そしてそこから逆算して日々の業務をこなしていくと、「何のためにやっているのか」という目標が明確なので、モチベーションの維持がしやすくなります。 毎日の業務が何のためのものなのか、本質的に理解して納得することで、業務のパフォーマンス自体向上していくことでしょう。 現職でしっかりと評価されていれば、もし転職など環境を変えることになっても自信を持った行動をすることができるはずです。 いつでも軌道修正できる余裕をもつ プランという言葉を使うと、その通りに進まなければならないと感じてしまうかもしれませんが、決してキャリアプランに縛られる必要はありません。 キャリアを歩んでいるうちに、新しく興味を持てるモノやコトに出会うかもしれませんし、素敵な出会いがあって急に起業するなんてこともあるかもしれません。 20代でキャリアプランを練っておくことの最大のメリットは、いつでも柔軟に軌道修正できるということです。 40代、50代になってくるとキャリアプランから逸れた選択をすることに対して、無駄な時間や寄り道だと感じてしまうかもしれませんが、20代であるからこそ、より自分らしく生きていける選択をできるのではないでしょうか。 具体的にキャリアプランを立てるには? キャリアプランを立てたい!と思っても、具体的に何をすればよいか難しいですよね。 最後に、具体的にキャリアプランを立てる方法をご紹介していきます。 やりたい事が明確であれば詳しい人に相談 将来的に絶対にやりたい事がある人は、実際にその業務をしている人や詳しい人に相談してみてはいかがでしょうか。 例えばマーケティング会社を創りたいのであれば、実際に起業している人の話を聞いてみましょう。知り合いにいなくても、今ではSNSなどで繋がりを持つこともできます。起業まではいかなくとも、マーケティングのプロとしてキャリアを高めていきたいのであれば、社内外でロールモデルとなるような人を見つけて、話を聞いたりウェビナーに参加してみるのもおすすめです。 その人の経歴などを知ることで、実際に役立つ経験や持っておいた方がいいスキルを知ることから始めてみてください。 ここで注意しなければいけないのは、その方はキャリアに関しての専門家ではないので、あくまで実体験として参考にするにとどめておくことです。同じ経験をしないと!と思い込んでしまうのは危険です。その人はたまたま成功したかもしれませんが、あなたが同じやり方で成功するとは限らないからです。 未来へ向けて、材料を集める感覚で情報収集をしていきましょう。 20代だからと躊躇わずにプロに相談 「将来的にこれがやりたいけど、どういう選択をすればいいの?」というやりたいことが明確だけどそのプロセスがわからない方、あるいは「まだ20代だしやりたいこともわからない」という方は、ぜひキャリアのプロに相談してみてください。何となく不安という段階でも問題ありません。 プロに相談というと転職を勧められそうと思う方が大半ですが、仕事を斡旋する転職エージェントではなく、専門のキャリアコンサルタントにキャリアについて相談するだけのサービスもあります。 不安なことがまだなかったり、何に対して不安なのか明確でない人こそプロに相談しアドバイスをもらうことで、自分らしい働き方の選択をする事ができます。 本質的に自分が大切にしている価値観に気付くことができたり、ちょっと興味のあることに背中を押してもらえたり、1人では何も変わらない状況を変えていけるはずです。 これから長いキャリアを歩んでいく20代だからこそ、何も考えずに働く時間はもったいないと思ってください。 20代で相談しておくことで、自分にはプロの相談相手がいるという状況を作ることができます。年代が変わってもまた相談できる相手がいることで精神的にも安定するでしょう。 20代だからといって外部のサービスを利用することは決して早くありません。周りがやっていないのであれば、率先して利用することで周りと差をつけることもできるのではないでしょうか。

キャリアを見直すタイミング?働く30代が抱える悩みは環境を変えると解決するの?

30代になると、今後のキャリアについての悩みを抱える人が増加します。 20代から働いてきてある程度仕事ができるようになると、悩みの種類も変わってきますし、周りの転職などもあなたの悩みに影響してくるでしょう。 今回は働く30代に向けてキャリアの悩みの種類や環境を変えると悩みは解決するのかなどご紹介していきます。 20代と30代では悩みの種類が異なる 20代の若手と言われていた頃と、30代で中堅と呼ばれるようになった今とではキャリアに関しての悩みの種類も変わってきたのではないでしょうか。 ここではどのような要因で悩みが変化していくのか、ご紹介していきます。 評価・給料が上がらない 20代では新人だったこともあり、少しずつ評価され給料も上がっていくことを実感できていました。しかし30代になるとそのスピードは緩やかになったり、止まってしまうというのは珍しくありません。 一見当たり前のように思いますが、実際に今まで通りの成績を残していても評価されない状況になると不満が生まれてくるものです。 会社によっては、20代よりも期待されるものが大きくなっているということが顕著に見えてくるかもしれません。 「業務内容は変わっていないのにどうすれば…?」と思う人も多いかもしれませんが、30代では今までの業務に自分で考え付加価値をつけていくことが求められているのです。 評価も給料も変わらないのにそんなことできないよ、という方は一度自分のモチベーションになるものを探した方がいいかもしれません。 後輩の教育が上手くいかない 30代になるとある程度業務を経験して、後輩の教育を任されるという人が増えてきます。 今までは自分の業務だけでよかったものが、後輩の面倒を見るとなると同じスケジュールで働くこともできませんし、シンプルに業務負荷が重くなりますよね。 そういった状況で、自分は後輩のことを考えて時間も割いているのに全く教育が上手くいってない…となるとストレスが溜まってしまいます。 後輩の態度などにもイライラしてしまったりと、悩むことが増えるでしょう。「このタイミングで、自分はこんなことしたいんじゃない」と感じる方も多くいます。 仕事とプライベートの両立が上手くいかない 20代後半から30代にかけて結婚・出産などで、プライベートに環境の変化が訪れたという方は多いのではないでしょうか。 そういった中で、思い描いていた結婚生活が送れていなかったり、育児に追われて仕事に集中できなかったり…という事態に直面することもあります。独身時代には感じなかった、「仕事とプライベートの両立」が悩みの一因になるでしょう。 家族で様々な家事の役割を担当しているにも関わらず、仕事でも段々と責任が重くなってくる状態では、どちらかが疎かになってしまう可能性もあります。 共働きでは、それがストレスや言い争いの原因になってしまうこともありますし、「家族のために働いているのに…」という方はよりストレスを感じてしまうかもしれません。 また、家族を養うために働いていても、激務が続いて子ども寝顔しか見ることができないという方もいるのではないでしょうか。 専門性がないと感じる 20代から一貫して同じ会社で働いていても、自分に専門性がないと感じると不安になりますよね。特にエンジニアなどの専門職でない方ですと、「自分には何ができるのか」と思ってしまう方も少なくないようです。 もちろん今まで仕事を頑張ってきているあなたは、自分で気付かないかもしれませんが確実に成長しているはずです。 20代の頃は苦手だった商談も、今では上手く流れを作れるようになっていたり、資料作りの時間が半分になっていたりと、実は気付かないスキルが身についているのではないでしょうか。 しかしそれでは、自分自身なかなか納得できないのが現実ですよね。たとえ客観的にみれば素晴らしい「スキル」であっても、自分では当たり前にできていることほど、それを「スキル」だと認識するのは難しいものです。その結果、職務経歴書を書いてみると、スキルや経験の部分でなかなか空欄が埋められないとなると不安になります。 周りの人が転職していく 30代になると、周りの転職や退職で焦りが生じるのではないでしょうか。 自分自身は転職など全く考えていなかったとしても、周りがどんどん転職していくとなんとなく不安になるものです。同じ部署のエース社員が、突然転職するということもよくありますよね。 そういった状況で「自分はこのままでいいのだろうか」と感じることは、当たり前の感覚とも言えます。 全ての人が今の会社で、「これを成し遂げてやる!」というような野望とも言える目標を持っているわけではありません。 目標は特にないけど、正社員だから続けているという方もいるはずです。自分自身のそのような感覚でいたのに、周りからの刺激によって変化していくことが多いというのも30代の特徴ではないでしょうか。 今の環境を変えずにキャリアアップする方法 キャリアに悩むと転職がすぐに頭をよぎるかもしれません。 しかし転職に乗り出す前に、まずは今のまま社内でできることを探してみてはいかがでしょうか。 ここでは、環境を変えずにキャリアアップを目指す方法をご紹介します。 社内でチャレンジできるポジションを探す 今のポジションや業務内容が少し退屈だと感じていたり、もっと違うことに挑戦したいという場合は、まず社内でチャレンジできそうなポジションがないか探してみましょう。 社内公募を行なっているような会社もありますし、人事などの詳しい人に話を聞いてみると、意外と会社を変えずに違うポジションへ挑戦できる可能性があります。 「業務内容や働く環境を変えたいけど、転職はちょっと…」という方は、ぜひ社内で挑戦できないかを確かめてみてください。 特に社員数が多い会社の場合は、「これがやりたい!」と自分の意思表示をしておき、席が空いたときには最初に思い出してもらえるような状況を作っておくことが大切です。 情報を集めて絶対に社内で挑戦できないとわかった場合でも、「自分の挑戦したいという気持ちと転職への不安を、天秤にかけてよく考えてみる」といういい機会になるでしょう。 今の業務に関連している勉強をする 今の職種のままキャリアアップを目指すのであれば、自分で業務に付加価値をつけていくことが必須となってきます。 そのためにはまず、業務に紐づいたスキルの勉強をしていくことがおすすめです。 「とりあえず頑張る!」と目の前の業務に取り組める方であればそれでもいいですが、自分自身が停滞していると感じていたり今の業務で今以上に評価を受けるのが難しいと感じる方は、プラスαで知識をつけていくのが良いでしょう。 そうすることで、今までなんとなく行なっていた業務の本来の意味を知ることができたり、「もっとこうしてみよう!」とアイデアが浮かんでくることもあります。 前向きな姿勢で業務に取り組むことで、あなたに対して周りの印象や評価も変化していくでしょう。 家族やパートナーへ協力を依頼する プライベートとの両立が難しいと感じる人は、家族やパートナーに悩みを相談し協力をお願いしてみましょう。 例えば、家事の分担を少し軽減してもらうことで仕事に充てる時間を増やしたり、時短家電などを導入するというのはいかがでしょうか。 すぐに仕事とプライベートの両立ができるようになるのは難しいかもしれないですが、今のあなたの気持ちを伝えることで何かしらの折衷案は出てくるはずです。 あなたがもっと仕事を頑張りたいというのであれば、パートナーが家庭に入るという選択肢も出てくるかもしれません。 いずれにせよ、あなたがこれからあらゆる選択をした結果、一番近くで影響を受けるのは家族やパートナーなので、しっかりと悩みを共有しておくことが大事です。 会社のビジョンを再確認し、モチベーションを維持する 入社して数年経ってくると、意外と会社のビジョンを忘れてしまっている人もいるのではないでしょうか。入社のタイミングでは、会社のビジョンに共感して頑張ろうと思っていたとしても、常日頃その気持ちを忘れないというのは難しいものです。 会社の雰囲気など全体を見渡すことができるようになった今、同じように会社のビジョンに共感できていますか。 「あぁそういえばこのために頑張っていたんだ」と、初心を思い出すことができるかもしれません。そうなれば、停滞気味だった仕事へのモチベーションもまた巻き返せるでしょう。今の環境に特に不満はないけれど、なんとなくキャリアという点で不安に思ってしまっている方は、今の環境でもう一度頑張ろうと思えるのではないでしょうか。 もう一度気持ちを持ち直す経験をすることで、どんな環境でもまた頑張ろうという力がついていくはずです。 今30代であれば、今後20年ほど働くことになる会社なので、会社が成し遂げたいビジョンとあなたが理想とするものの齟齬がないかの確認はぜひ確認してみてください。 キャリアを見直し転職をする場合 もちろんキャリアを見直した結果、転職して環境を変えるという決断をする方もいるでしょう。 30代であるということがプラスにもマイナスにも働く可能性があるということを理解して、しっかりと準備して転職活動に臨むのが大事です。 同じ業界・職種で経験を活かす キャリアを見直した際に、同じ業界や職種で経験を活かした転職をするという選択が一番想像しやすいのではないでしょうか。 業界や仕事内容は嫌いではなくても、今の会社ではできない経験をしたいという場合や、もっと収入を上げたいという場合によくある決断です。 「自分の能力をもっと伸ばしていきたい」という方にはおすすめですが、30代の経験者を採用するとなると、採用する側もあなたに大きな期待をしていることを忘れてはいけません。 採用企業は経験者であればあまり教育もしなくていいため、若手を採用するよりも高いコストをかけて採用しています。そのような中で新しい会社だからと新人気分でいては、会社からの期待を裏切ってしまう可能性があります。 自分の経験を活かして転職をする場合は、今まで以上にしっかりと業務と向き合い、結果を出すことを求められているという状況を理解しておきましょう。 勉強をしてから未経験の仕事へ挑戦する また、30代から未経験のキャリアへ挑戦するというのも、決して遅くない決断です。 しかし20代の若手と同じような気分で、「やる気はあります!」というアピールをしても採用してもらうのは難しいかもしれません。 例えば、今の職場での経験をある程度活かすことができるのであれば、プラス評価かもしれませんが、全く関係ない職種に挑戦する場合は、新卒入社の社員と同等のレベルで評価されることを理解しておかなければなりません。 そのため、未経験の職種に挑戦する場合は、ある程度事前に勉強して知識をつけておくのが良いでしょう。 エンジニアなどの専門職であれば、先に副業やオンラインスクールで経験を積んでおき、業務を学ぶ意欲があり、実際の業務も全くの未経験ではないこと、自分でできる限りのスキルを身に付ける努力をしてきたことをアピールするのがおすすめです。 30代になって「何もわかりませんがプログラマーになりたいです!」と面接で言われても、担当者は困ってしまいますよね。 未経験でもやりたい!と思えることがあるのであれば、自分でアピールできることを増やしてから挑戦するのが良いでしょう。 独立してやりたかったことに挑戦する やりたいことがある方に関しては、必ずしも企業に所属する必要はありません。独立してフリーランスになるのもいいですし、法人を設立することもできます。 ただし、今まであった安定収入を手放すというのは誰しも不安なはずです。家庭など守るものがあって、挑戦は難しいという方も多いでしょう。 そういった方は、まずは副業などをして収入の軸を複数作っておくと安心です。収入面での不安を少しでも軽くしておくことで、独立のための資金にもできますし、精神的にも安定するでしょう。 準備なしの転職は要注意 30代で、多くの人がキャリアに悩むことがあるでしょう。あらゆる選択肢がある中で、転職という選択をする場合はしっかりと事前準備をしてください。 「興味があるから」「やってみたいから」など理由は様々あると思いますが、そこから「なぜ興味を持ったのか」「なぜやってみたいのか」と深く掘り下げていく必要があります。 30代で自己分析をしてみることで、20代のころの自分との比較や改めて自分自身と向き合うことができます。 1人で考えてみても上手く言語化できない方は、人に話すことで上手く頭の中の考えを整理できるかもしれません。仲のいい友人に話すと気分転換にもなります。 しかし長期的にみて転職後もしっかりと計画を立てておきたいという方は、ぜひプロのコンサルタントに相談してみてください。 多くの人の悩みを聞いてきたプロのアドバイスによって、決意していた転職を思い留まるという可能性も大いにあります。 転職は人生において大きな転機になるので、絶対に失敗したくないという方はプロへの相談で少し安心して行動できるかもしれませんね。

なぜ悩んでしまうの?人生における仕事とキャリアの考え方とキャリアプラン

「このままでいいのかな」と、今の仕事や今後のキャリアについて、働く人の大半が悩みを感じたことがあるでしょう。 仕事を始めるタイミングでも、長期的なキャリアをイメージするものです。それでも働き始めると、思っていたような仕事内容や働き方ではなかったり、ライフイベントの発生で違うキャリアを選ばないといけなくなることもあります。 今回は人生における仕事とキャリアの考え方をご紹介します。 なぜキャリアに悩んでしまうの? 働く人のほとんどが直面する、仕事とキャリアについての悩み。なぜみんな、キャリアについて悩んでしまうのでしょうか。 一人ひとりキャリアは違う キャリアに関しては、一人ひとり違う道を歩んでいくのが大きな要因でしょう。同じ性別、同じ年齢でも育った環境が違えば後々の選択肢も変わってきますし、パートナーの有無やライフイベントの発生などでも大きく変わります。 ただ同じ会社で同じ仕事をするという点だけでみると、同じスタートラインに立って同じところを目指しているようにも見えます。 それが仕事とキャリアの大きな違いではないでしょうか。 仕事は業務を含めた共通の目標がありますが、キャリアは仕事を含めた一人ひとりの人生そのものなのです。 キャリアは誰にも正解がわからない キャリアに関しては、誰にも正解がわかりません。本人が正解と思ったら正解なのです。 だからこそ自分のキャリアに関しては、悩み続けるのが当たり前の姿なのかもしれません。悩んで、考えたからこそ、その決断を自分で正解と思える時がくるのだと思います。 自分がした選択を正解にするために努力し、考えていかなければならないのです。 キャリアは思い通りにならない キャリアに関しては思い描く理想の姿があったとしても、思い通りになるかはわかりません。 運やタイミングもありますし、そしてただ仕事で数字を追うということではなく、あなたの人生とあなたに関わる人の人生が絡みあっているからです。 「20代は仕事を頑張る!」と思っていても子どもを授かり、仕事よりも家庭を優先したくなるかもしれません。 人生何が起こるかわからないように、キャリアに関しても何が起こるかはわからないのです。 キャリアの悩みは多岐にわたる 一言でキャリアに関しての悩みといっても、その種類は多岐に渡ります。性別や年齢によって異なる悩みもあるからです。 ライフイベントとの兼ね合い キャリアを考える上でまず思い浮かぶのは、結婚などのライフイベントへの対応ではないでしょうか。 ライフイベントを計画的に行うこともできますが、いつも計画的に起こるとは限りません。そして計画外に発生したライフイベントであっても、あなたの人生にとって大きな転機となる可能性が高いのです。 特に妊娠・出産に関しては、女性の多くが悩むことでしょう。仕事が楽しくもっと頑張っていきたいと思っていても、必ず休まなければいけない期間があります。 そして頑張りたいと思っていても、心身共に今までとは異なる状態になるため、長年思い描いていたようなキャリアを断念せざるを得ないこともあるのです。 また男性にとっても、新しく家族が増えることで今後のライフプランが大きく変わるでしょう。パートナーが一生懸命お腹に宿した命を守ってくれているところを側で見守っていると「自分は仕事を頑張らないと!」という気持ちになる方が多いのではないでしょうか。 今まで激務で毎日深夜に帰宅するような生活をしていた方は、キャリアを見直す必要も出てきそうです。 長期的なキャリアパスが見えない 今仕事を頑張っていても、結局何になるんだろう?どうしたいんだろう?と悩む方もいるのではないでしょうか。 同じ仕事をし続けていて昇進せずに同じポジションのままだったり、周りのメンバーも変わらないとなると、長期的にみて「今後も何も変化がないのかもしれない」「このままでいいのだろうか」と不安になるかもしれません。 もちろん変化がないということが悪いことではありませんが、ずっと同じことをしていていいのだろうかという悩みは起きやすいです。 または周りが転職や退職など、どんどん変化を求めて環境を変えているような状況になると、自分は置いていかれているような感覚になるかもしれません。 そうなってくると自分の将来や、キャリアについても見直したくなるでしょう。 理想のロールモデルがいない もし、あなたが「理想の働き方」や「理想の仕事内容」が具体的にイメージできているのであれば、それを実現できている方が社内にいるかどうかはとても気になりますよね。 「30代で部長になりたい!」と思っていても、今の会社の部長陣は40代後半の方しかいなかったり「育休後は時短勤務で、両立しながら働きたい!」と思っていても時短勤務の社員がいないこともあります。 そういった環境では、ロールモデルとなる方がいないので不安になってしまいます。 「前例がなければ作ればいい!」と前向きに挑戦していけるのであれば問題ないのですが、前例がなければ自分のときも希望は叶わないのではないかと思ってしまうのも無理はありません。 仕事へのモチベーションが維持できない なんとなく仕事を続けているけど、仕事に対するモチベーションが維持できないという方もいるのではないでしょうか。 たとえ今の仕事自体に不満はなくても、「作業」と化してしまってやる気が出ないということもあります。 または、周りで働く人達のやる気のなさに影響されてしまうこともあるでしょう。周りは関係ない!と思っていても、実際にあまりモチベーションの高くない環境にいると精神的な負担は大きいものです。もしあなたが「仕事を頑張りたい」「仕事で成長したい」と思っているならば、モチベーションが低い環境は相当なストレスでしょう。 自分らしいキャリアプランとは あなたには、自分自身が実現したいキャリアプランはありますか。キャリアプランというのは、「バリバリ働いて実績を上げ、成功していきたい」というキャリアアップの話だけではありません。 キャリアはまさに人生そのもの。どんな仕事を、どんな環境でどのように働いていきたいかというものです。キャリアプランを考えることで、どんな方向に向かって、どのように歩いていきたいのか、自分の軸がはっきりします。また、自分の軸が明確になるので、軌道修正の際に何を大事にすればよいのかも考えやすくなりますし、悩みも整理しやすくなります。 ここではキャリアプランを練る際の流れをご紹介していきます。 理想のキャリアを書き出してみる 自分の理想のキャリアはどのようなものなのかを知るには、まず具体的に自分の理想像を書き出してみるのがおすすめです。 「40代で年収1,000万円を目指す!」「仕事も楽しみながら、プライベートも充実させたい」というような目指したい状態を描き、それを実現するにはどんな仕事や環境が必要なのか、いつまでに何をしておくとよいのかを考えていきましょう。 頭の中で想像するだけではなく、紙に書き起いてみると、可視化することでしっかりと認識することができるのでおすすめです。自分が実現したいことに対して、日々何が必要になってくるのかまでイメージしましょう。 あなたにとってのロールモデルがいるのであれば、その人がどのようなキャリアを歩んでいたか知ることも重要です。企画の責任者になりたいのであれば、その前にどのような経験やスキルが必要になるのかなど、具体的に知っておきましょう。闇雲に頑張っていても、もしかすると届かないキャリアなのかもしれないからです。 キャリアプランを明確にする 実現したいことが明確になったら、今度はキャリアプランを立ててみましょう。キャリアプランは仕事面のことだけではなく、人生そのものをどうしていきたいのかを反映させることが大事です。 例えば将来的には地元へ帰りたい、マイホームを建てたい、海外移住したいなど仕事への影響が大きい目標もあるのではないでしょうか。 自分でキャリアプランを練るのは難しいと感じる方は、プロに相談してみましょう。日本ではキャリアに悩んだからといってプロに相談するというのはあまり広まっていませんが、海外では当たり前のように行われています。 また転職エージェントだと転職を考えている人だけが相談するものというイメージが強いですが、仕事の斡旋ではなくキャリアを相談する相手としてキャリアコンサルタントが在籍しているところを選べば問題ありません。 プロに相談することでキャリアに対しての悩みがすっきりしたり、さまざまな選択を行う上で意思決定の後押しをしてくれるかもしれません。 今のままでも実現可能なことを知る キャリアプランを立てることができたら、自分の目標に対して今の環境や年齢だからこそできることを知っておきましょう。 たとえば、「起業して社長になりたいから退職する!」というような唐突な決断をする前に、少し落ち着いて現在自分の置かれている環境をしっかりとみてみてください。 社内に新規事業の発足を応援するプログラムがあったり、希望者にはマネジメント研修を受けさせてくれたりと、退職しなくてもあなたの目標へプラスになるようなものが今の環境にあるかもしれません。 目標に向かって突き進むことができるのはとても良い才能ですが、まずはリスクを取らずにメリットを享受することを考えるのがおすすめです。 「あの時退職したのは、間違いだったなぁ」と後悔しないような決断をするためには、しっかり状況を把握して冷静に判断していきましょう。 環境を変えないと難しいことを知る もちろん、今の環境では自分が希望するキャリアプランを実現するのは到底難しいという状況になることもあると思います。 自分が身につけたい経験やスキルが、今の環境では身に付かなかったり、地元に帰りたいけど支店がないから今の会社じゃ無理だということもあります。 その場合は今できることと、将来的に絶対不可能になることを比較してみましょう。そして環境を変えなくてはいけないのであれば、それはどのタイミングがベストなのか、など具体的にイメージしておきましょう。 なんとなくのタイミングで行動していると、もっと早くやっていればなぁと後悔することもあります。 あなたにとっての優先順位をつける キャリアプランを練って、今できることとできないことを知った後は、自分にとっての優先順位を考えてみましょう。「これだけは譲れない」というポイントを自分自身の中で持っておくことで、選択に迷った時に何を優先すれば良いのか判断しやすくなります。 これから長くキャリアを歩んでいく中で、全てが理想通りに進んでいくわけではありません。いつかは、何かを選び、何かを選ばないという取捨選択を迫られるタイミングがやってきます。 たとえば、地元に帰ることができても収入は減ってしまったり、やりたい仕事をできるけど、激務でなかなか家族との時間を確保できなくなってしまったり…など、「全てが思い通りになる」環境はなかなかないからです。 しかしそうなった場合でも、優先順位が明確であれば、自分自身も納得して意思決定することができます。地元に帰ることが第一優先なのであれば収入を諦めて帰る選択になりますし、家族との時間をたくさんとることが優先なのであれば違う仕事に就く選択もできます。 自分の中での優先順位を決めておけば、後から嫌なことがあったとしても一番大切にしていたことが守られていると、納得感のある決断をしたと思えるでしょう。 キャリアプランに沿った行動 理想のキャリアプランを練った後は、それに従い行動していくことになるでしょう。では具体的にどのような行動をするのが良いのか、ポイントをご紹介します。 必要な能力開発を行う 理想と現在の距離感を掴んだ後は、目指す理想とする姿にむけて、必要な能力開発に時間をかけることが大切です。なりたい姿はあるけど、能力が追いついていないとなると理想の実現はなかなか大変そうですよね。 たとえば経営者になりたいのであれば、扱う商材の知識が必要ですし経営の勉強もしなくてはいけません。 今の段階で具体的にやりたいことやなりたい姿がイメージできていない場合でも、自分の能力開発を行なっておくことで後々役に立つことがあります。特に興味のある分野がない方は、今取り組んでいる業務内容に沿ったスキルを伸ばしていくのがおすすめです。 営業であればもっと成績を伸ばすためにマーケティングを学んだり、心理学を学んでコミュニケーション能力を伸ばしておくというのもいいでしょう。 または会社で許可されているかの確認はしなくてはいけませんが、副業に挑戦してみるというのもおすすめです。 副業をしてみると個人事業主のように、どういう流れでお金が生み出されているかというビジネスに必要なことを体感することができます。気軽に始められることはたくさんありますし、それで副業収入も得られるので、最終的に自分には合っていないとわかったとしても挑戦してみる価値はあるでしょう。 何より「これは自分に合わない」「これが自分に合う」ということを知る経験は、今後の人生に活かせるはずです。 可能であれば上司へも共有する 上司との関係性や組織の雰囲気などもあると思いますが、もし理解をしてくれそうな上司ならば、上司にもあなたのキャリアプランを共有しておきましょう。 もしそれが社内で叶う内容なのであれば、新しいポジションが空いた際など上司の方はあなたのことを想起してくれるでしょう。地味なことですが、やりたいことはやりたいと、周囲にきちんとアピールしておくことは重要です。 ただ注意点は、絶対に今の会社では実現不可能な目標があるのであれば、上司や周りに退職を想起させてしまうので闇雲に話すのはやめておきましょう。ちょっと判断がつかない時も、言わないでおくのが安心です。 転職を検討する キャリアプランに沿った行動をする上で、もちろん転職という選択もあるでしょう。今の環境ではできないことを叶えるためには、一番早い方法です。 ただ近年転職は簡単にできるように思われていますが、実際にあなたが入りたい会社や職種に簡単になれるということかはわかりません。 求人倍率は、人気の職業とあまり人気ではない職業を合わせて算出されています。まずは転職を考えている業界の状況を、しっかりと把握することから初めてください。 転職はキャリアにおいてとても大きな転機となります。後々に後悔しないようフィーリングで決めてしまうのではなく、しっかりとプロに相談して進めていくようにしてください。

やってられない!職場に嫌気がさしたときにおすすめの3つの行動

「このままでいいのかな」と、今の仕事や今後のキャリアについて、働く人の大半が悩みを感じたことがあるでしょう。 仕事を始めるタイミングでも、長期的なキャリアをイメージするものです。それでも働き始めると、思っていたような仕事内容や働き方ではなかったり、ライフイベントの発生で違うキャリアを選ばないといけなくなることもあります。 今回は人生における仕事とキャリアの考え方をご紹介します。 なぜキャリアに悩んでしまうの? 働く人のほとんどが直面する、仕事とキャリアについての悩み。なぜみんな、キャリアについて悩んでしまうのでしょうか。 一人ひとりキャリアは違う キャリアに関しては、一人ひとり違う道を歩んでいくのが大きな要因でしょう。同じ性別、同じ年齢でも育った環境が違えば後々の選択肢も変わってきますし、パートナーの有無やライフイベントの発生などでも大きく変わります。 ただ同じ会社で同じ仕事をするという点だけでみると、同じスタートラインに立って同じところを目指しているようにも見えます。 それが仕事とキャリアの大きな違いではないでしょうか。 仕事は業務を含めた共通の目標がありますが、キャリアは仕事を含めた一人ひとりの人生そのものなのです。 キャリアは誰にも正解がわからない キャリアに関しては、誰にも正解がわかりません。本人が正解と思ったら正解なのです。 だからこそ自分のキャリアに関しては、悩み続けるのが当たり前の姿なのかもしれません。悩んで、考えたからこそ、その決断を自分で正解と思える時がくるのだと思います。 自分がした選択を正解にするために努力し、考えていかなければならないのです。 キャリアは思い通りにならない キャリアに関しては思い描く理想の姿があったとしても、思い通りになるかはわかりません。 運やタイミングもありますし、そしてただ仕事で数字を追うということではなく、あなたの人生とあなたに関わる人の人生が絡みあっているからです。 「20代は仕事を頑張る!」と思っていても子どもを授かり、仕事よりも家庭を優先したくなるかもしれません。 人生何が起こるかわからないように、キャリアに関しても何が起こるかはわからないのです。 キャリアの悩みは多岐にわたる 一言でキャリアに関しての悩みといっても、その種類は多岐に渡ります。性別や年齢によって異なる悩みもあるからです。 ライフイベントとの兼ね合い キャリアを考える上でまず思い浮かぶのは、結婚などのライフイベントへの対応ではないでしょうか。 ライフイベントを計画的に行うこともできますが、いつも計画的に起こるとは限りません。そして計画外に発生したライフイベントであっても、あなたの人生にとって大きな転機となる可能性が高いのです。 特に妊娠・出産に関しては、女性の多くが悩むことでしょう。仕事が楽しくもっと頑張っていきたいと思っていても、必ず休まなければいけない期間があります。 そして頑張りたいと思っていても、心身共に今までとは異なる状態になるため、長年思い描いていたようなキャリアを断念せざるを得ないこともあるのです。 また男性にとっても、新しく家族が増えることで今後のライフプランが大きく変わるでしょう。パートナーが一生懸命お腹に宿した命を守ってくれているところを側で見守っていると「自分は仕事を頑張らないと!」という気持ちになる方が多いのではないでしょうか。 今まで激務で毎日深夜に帰宅するような生活をしていた方は、キャリアを見直す必要も出てきそうです。 長期的なキャリアパスが見えない 今仕事を頑張っていても、結局何になるんだろう?どうしたいんだろう?と悩む方もいるのではないでしょうか。 同じ仕事をし続けていて昇進せずに同じポジションのままだったり、周りのメンバーも変わらないとなると、長期的にみて「今後も何も変化がないのかもしれない」「このままでいいのだろうか」と不安になるかもしれません。 もちろん変化がないということが悪いことではありませんが、ずっと同じことをしていていいのだろうかという悩みは起きやすいです。 または周りが転職や退職など、どんどん変化を求めて環境を変えているような状況になると、自分は置いていかれているような感覚になるかもしれません。 そうなってくると自分の将来や、キャリアについても見直したくなるでしょう。 理想のロールモデルがいない もし、あなたが「理想の働き方」や「理想の仕事内容」が具体的にイメージできているのであれば、それを実現できている方が社内にいるかどうかはとても気になりますよね。 「30代で部長になりたい!」と思っていても、今の会社の部長陣は40代後半の方しかいなかったり「育休後は時短勤務で、両立しながら働きたい!」と思っていても時短勤務の社員がいないこともあります。 そういった環境では、ロールモデルとなる方がいないので不安になってしまいます。 「前例がなければ作ればいい!」と前向きに挑戦していけるのであれば問題ないのですが、前例がなければ自分のときも希望は叶わないのではないかと思ってしまうのも無理はありません。 仕事へのモチベーションが維持できない なんとなく仕事を続けているけど、仕事に対するモチベーションが維持できないという方もいるのではないでしょうか。 たとえ今の仕事自体に不満はなくても、「作業」と化してしまってやる気が出ないということもあります。 または、周りで働く人達のやる気のなさに影響されてしまうこともあるでしょう。周りは関係ない!と思っていても、実際にあまりモチベーションの高くない環境にいると精神的な負担は大きいものです。もしあなたが「仕事を頑張りたい」「仕事で成長したい」と思っているならば、モチベーションが低い環境は相当なストレスでしょう。 自分らしいキャリアプランとは あなたには、自分自身が実現したいキャリアプランはありますか。キャリアプランというのは、「バリバリ働いて実績を上げ、成功していきたい」というキャリアアップの話だけではありません。 キャリアはまさに人生そのもの。どんな仕事を、どんな環境でどのように働いていきたいかというものです。キャリアプランを考えることで、どんな方向に向かって、どのように歩いていきたいのか、自分の軸がはっきりします。また、自分の軸が明確になるので、軌道修正の際に何を大事にすればよいのかも考えやすくなりますし、悩みも整理しやすくなります。 ここではキャリアプランを練る際の流れをご紹介していきます。 理想のキャリアを書き出してみる 自分の理想のキャリアはどのようなものなのかを知るには、まず具体的に自分の理想像を書き出してみるのがおすすめです。 「40代で年収1,000万円を目指す!」「仕事も楽しみながら、プライベートも充実させたい」というような目指したい状態を描き、それを実現するにはどんな仕事や環境が必要なのか、いつまでに何をしておくとよいのかを考えていきましょう。 頭の中で想像するだけではなく、紙に書き起いてみると、可視化することでしっかりと認識することができるのでおすすめです。自分が実現したいことに対して、日々何が必要になってくるのかまでイメージしましょう。 あなたにとってのロールモデルがいるのであれば、その人がどのようなキャリアを歩んでいたか知ることも重要です。企画の責任者になりたいのであれば、その前にどのような経験やスキルが必要になるのかなど、具体的に知っておきましょう。闇雲に頑張っていても、もしかすると届かないキャリアなのかもしれないからです。 キャリアプランを明確にする 実現したいことが明確になったら、今度はキャリアプランを立ててみましょう。キャリアプランは仕事面のことだけではなく、人生そのものをどうしていきたいのかを反映させることが大事です。 例えば将来的には地元へ帰りたい、マイホームを建てたい、海外移住したいなど仕事への影響が大きい目標もあるのではないでしょうか。 自分でキャリアプランを練るのは難しいと感じる方は、プロに相談してみましょう。日本ではキャリアに悩んだからといってプロに相談するというのはあまり広まっていませんが、海外では当たり前のように行われています。 また転職エージェントだと転職を考えている人だけが相談するものというイメージが強いですが、仕事の斡旋ではなくキャリアを相談する相手としてキャリアコンサルタントが在籍しているところを選べば問題ありません。 プロに相談することでキャリアに対しての悩みがすっきりしたり、さまざまな選択を行う上で意思決定の後押しをしてくれるかもしれません。 今のままでも実現可能なことを知る キャリアプランを立てることができたら、自分の目標に対して今の環境や年齢だからこそできることを知っておきましょう。 たとえば、「起業して社長になりたいから退職する!」というような唐突な決断をする前に、少し落ち着いて現在自分の置かれている環境をしっかりとみてみてください。 社内に新規事業の発足を応援するプログラムがあったり、希望者にはマネジメント研修を受けさせてくれたりと、退職しなくてもあなたの目標へプラスになるようなものが今の環境にあるかもしれません。 目標に向かって突き進むことができるのはとても良い才能ですが、まずはリスクを取らずにメリットを享受することを考えるのがおすすめです。 「あの時退職したのは、間違いだったなぁ」と後悔しないような決断をするためには、しっかり状況を把握して冷静に判断していきましょう。 環境を変えないと難しいことを知る もちろん、今の環境では自分が希望するキャリアプランを実現するのは到底難しいという状況になることもあると思います。 自分が身につけたい経験やスキルが、今の環境では身に付かなかったり、地元に帰りたいけど支店がないから今の会社じゃ無理だということもあります。 その場合は今できることと、将来的に絶対不可能になることを比較してみましょう。そして環境を変えなくてはいけないのであれば、それはどのタイミングがベストなのか、など具体的にイメージしておきましょう。 なんとなくのタイミングで行動していると、もっと早くやっていればなぁと後悔することもあります。 あなたにとっての優先順位をつける キャリアプランを練って、今できることとできないことを知った後は、自分にとっての優先順位を考えてみましょう。「これだけは譲れない」というポイントを自分自身の中で持っておくことで、選択に迷った時に何を優先すれば良いのか判断しやすくなります。 これから長くキャリアを歩んでいく中で、全てが理想通りに進んでいくわけではありません。いつかは、何かを選び、何かを選ばないという取捨選択を迫られるタイミングがやってきます。 たとえば、地元に帰ることができても収入は減ってしまったり、やりたい仕事をできるけど、激務でなかなか家族との時間を確保できなくなってしまったり…など、「全てが思い通りになる」環境はなかなかないからです。 しかしそうなった場合でも、優先順位が明確であれば、自分自身も納得して意思決定することができます。地元に帰ることが第一優先なのであれば収入を諦めて帰る選択になりますし、家族との時間をたくさんとることが優先なのであれば違う仕事に就く選択もできます。 自分の中での優先順位を決めておけば、後から嫌なことがあったとしても一番大切にしていたことが守られていると、納得感のある決断をしたと思えるでしょう。 キャリアプランに沿った行動 理想のキャリアプランを練った後は、それに従い行動していくことになるでしょう。では具体的にどのような行動をするのが良いのか、ポイントをご紹介します。 必要な能力開発を行う 理想と現在の距離感を掴んだ後は、目指す理想とする姿にむけて、必要な能力開発に時間をかけることが大切です。なりたい姿はあるけど、能力が追いついていないとなると理想の実現はなかなか大変そうですよね。 たとえば経営者になりたいのであれば、扱う商材の知識が必要ですし経営の勉強もしなくてはいけません。 今の段階で具体的にやりたいことやなりたい姿がイメージできていない場合でも、自分の能力開発を行なっておくことで後々役に立つことがあります。特に興味のある分野がない方は、今取り組んでいる業務内容に沿ったスキルを伸ばしていくのがおすすめです。 営業であればもっと成績を伸ばすためにマーケティングを学んだり、心理学を学んでコミュニケーション能力を伸ばしておくというのもいいでしょう。 または会社で許可されているかの確認はしなくてはいけませんが、副業に挑戦してみるというのもおすすめです。 副業をしてみると個人事業主のように、どういう流れでお金が生み出されているかというビジネスに必要なことを体感することができます。気軽に始められることはたくさんありますし、それで副業収入も得られるので、最終的に自分には合っていないとわかったとしても挑戦してみる価値はあるでしょう。 何より「これは自分に合わない」「これが自分に合う」ということを知る経験は、今後の人生に活かせるはずです。 可能であれば上司へも共有する 上司との関係性や組織の雰囲気などもあると思いますが、もし理解をしてくれそうな上司ならば、上司にもあなたのキャリアプランを共有しておきましょう。 もしそれが社内で叶う内容なのであれば、新しいポジションが空いた際など上司の方はあなたのことを想起してくれるでしょう。地味なことですが、やりたいことはやりたいと、周囲にきちんとアピールしておくことは重要です。 ただ注意点は、絶対に今の会社では実現不可能な目標があるのであれば、上司や周りに退職を想起させてしまうので闇雲に話すのはやめておきましょう。ちょっと判断がつかない時も、言わないでおくのが安心です。 転職を検討する キャリアプランに沿った行動をする上で、もちろん転職という選択もあるでしょう。今の環境ではできないことを叶えるためには、一番早い方法です。 ただ近年転職は簡単にできるように思われていますが、実際にあなたが入りたい会社や職種に簡単になれるということかはわかりません。 求人倍率は、人気の職業とあまり人気ではない職業を合わせて算出されています。まずは転職を考えている業界の状況を、しっかりと把握することから初めてください。 転職はキャリアにおいてとても大きな転機となります。後々に後悔しないようフィーリングで決めてしまうのではなく、しっかりとプロに相談して進めていくようにしてください。

入社10年目でもう仕事を辞めたいと思ったら…知っておきたい対処法

「このままでいいのかな」と、今の仕事や今後のキャリアについて、働く人の大半が悩みを感じたことがあるでしょう。 仕事を始めるタイミングでも、長期的なキャリアをイメージするものです。それでも働き始めると、思っていたような仕事内容や働き方ではなかったり、ライフイベントの発生で違うキャリアを選ばないといけなくなることもあります。 今回は人生における仕事とキャリアの考え方をご紹介します。 なぜキャリアに悩んでしまうの? 働く人のほとんどが直面する、仕事とキャリアについての悩み。なぜみんな、キャリアについて悩んでしまうのでしょうか。 一人ひとりキャリアは違う キャリアに関しては、一人ひとり違う道を歩んでいくのが大きな要因でしょう。同じ性別、同じ年齢でも育った環境が違えば後々の選択肢も変わってきますし、パートナーの有無やライフイベントの発生などでも大きく変わります。 ただ同じ会社で同じ仕事をするという点だけでみると、同じスタートラインに立って同じところを目指しているようにも見えます。 それが仕事とキャリアの大きな違いではないでしょうか。 仕事は業務を含めた共通の目標がありますが、キャリアは仕事を含めた一人ひとりの人生そのものなのです。 キャリアは誰にも正解がわからない キャリアに関しては、誰にも正解がわかりません。本人が正解と思ったら正解なのです。 だからこそ自分のキャリアに関しては、悩み続けるのが当たり前の姿なのかもしれません。悩んで、考えたからこそ、その決断を自分で正解と思える時がくるのだと思います。 自分がした選択を正解にするために努力し、考えていかなければならないのです。 キャリアは思い通りにならない キャリアに関しては思い描く理想の姿があったとしても、思い通りになるかはわかりません。 運やタイミングもありますし、そしてただ仕事で数字を追うということではなく、あなたの人生とあなたに関わる人の人生が絡みあっているからです。 「20代は仕事を頑張る!」と思っていても子どもを授かり、仕事よりも家庭を優先したくなるかもしれません。 人生何が起こるかわからないように、キャリアに関しても何が起こるかはわからないのです。 キャリアの悩みは多岐にわたる 一言でキャリアに関しての悩みといっても、その種類は多岐に渡ります。性別や年齢によって異なる悩みもあるからです。 ライフイベントとの兼ね合い キャリアを考える上でまず思い浮かぶのは、結婚などのライフイベントへの対応ではないでしょうか。 ライフイベントを計画的に行うこともできますが、いつも計画的に起こるとは限りません。そして計画外に発生したライフイベントであっても、あなたの人生にとって大きな転機となる可能性が高いのです。 特に妊娠・出産に関しては、女性の多くが悩むことでしょう。仕事が楽しくもっと頑張っていきたいと思っていても、必ず休まなければいけない期間があります。 そして頑張りたいと思っていても、心身共に今までとは異なる状態になるため、長年思い描いていたようなキャリアを断念せざるを得ないこともあるのです。 また男性にとっても、新しく家族が増えることで今後のライフプランが大きく変わるでしょう。パートナーが一生懸命お腹に宿した命を守ってくれているところを側で見守っていると「自分は仕事を頑張らないと!」という気持ちになる方が多いのではないでしょうか。 今まで激務で毎日深夜に帰宅するような生活をしていた方は、キャリアを見直す必要も出てきそうです。 長期的なキャリアパスが見えない 今仕事を頑張っていても、結局何になるんだろう?どうしたいんだろう?と悩む方もいるのではないでしょうか。 同じ仕事をし続けていて昇進せずに同じポジションのままだったり、周りのメンバーも変わらないとなると、長期的にみて「今後も何も変化がないのかもしれない」「このままでいいのだろうか」と不安になるかもしれません。 もちろん変化がないということが悪いことではありませんが、ずっと同じことをしていていいのだろうかという悩みは起きやすいです。 または周りが転職や退職など、どんどん変化を求めて環境を変えているような状況になると、自分は置いていかれているような感覚になるかもしれません。 そうなってくると自分の将来や、キャリアについても見直したくなるでしょう。 理想のロールモデルがいない もし、あなたが「理想の働き方」や「理想の仕事内容」が具体的にイメージできているのであれば、それを実現できている方が社内にいるかどうかはとても気になりますよね。 「30代で部長になりたい!」と思っていても、今の会社の部長陣は40代後半の方しかいなかったり「育休後は時短勤務で、両立しながら働きたい!」と思っていても時短勤務の社員がいないこともあります。 そういった環境では、ロールモデルとなる方がいないので不安になってしまいます。 「前例がなければ作ればいい!」と前向きに挑戦していけるのであれば問題ないのですが、前例がなければ自分のときも希望は叶わないのではないかと思ってしまうのも無理はありません。 仕事へのモチベーションが維持できない なんとなく仕事を続けているけど、仕事に対するモチベーションが維持できないという方もいるのではないでしょうか。 たとえ今の仕事自体に不満はなくても、「作業」と化してしまってやる気が出ないということもあります。 または、周りで働く人達のやる気のなさに影響されてしまうこともあるでしょう。周りは関係ない!と思っていても、実際にあまりモチベーションの高くない環境にいると精神的な負担は大きいものです。もしあなたが「仕事を頑張りたい」「仕事で成長したい」と思っているならば、モチベーションが低い環境は相当なストレスでしょう。 自分らしいキャリアプランとは あなたには、自分自身が実現したいキャリアプランはありますか。キャリアプランというのは、「バリバリ働いて実績を上げ、成功していきたい」というキャリアアップの話だけではありません。 キャリアはまさに人生そのもの。どんな仕事を、どんな環境でどのように働いていきたいかというものです。キャリアプランを考えることで、どんな方向に向かって、どのように歩いていきたいのか、自分の軸がはっきりします。また、自分の軸が明確になるので、軌道修正の際に何を大事にすればよいのかも考えやすくなりますし、悩みも整理しやすくなります。 ここではキャリアプランを練る際の流れをご紹介していきます。 理想のキャリアを書き出してみる 自分の理想のキャリアはどのようなものなのかを知るには、まず具体的に自分の理想像を書き出してみるのがおすすめです。 「40代で年収1,000万円を目指す!」「仕事も楽しみながら、プライベートも充実させたい」というような目指したい状態を描き、それを実現するにはどんな仕事や環境が必要なのか、いつまでに何をしておくとよいのかを考えていきましょう。 頭の中で想像するだけではなく、紙に書き起いてみると、可視化することでしっかりと認識することができるのでおすすめです。自分が実現したいことに対して、日々何が必要になってくるのかまでイメージしましょう。 あなたにとってのロールモデルがいるのであれば、その人がどのようなキャリアを歩んでいたか知ることも重要です。企画の責任者になりたいのであれば、その前にどのような経験やスキルが必要になるのかなど、具体的に知っておきましょう。闇雲に頑張っていても、もしかすると届かないキャリアなのかもしれないからです。 キャリアプランを明確にする 実現したいことが明確になったら、今度はキャリアプランを立ててみましょう。キャリアプランは仕事面のことだけではなく、人生そのものをどうしていきたいのかを反映させることが大事です。 例えば将来的には地元へ帰りたい、マイホームを建てたい、海外移住したいなど仕事への影響が大きい目標もあるのではないでしょうか。 自分でキャリアプランを練るのは難しいと感じる方は、プロに相談してみましょう。日本ではキャリアに悩んだからといってプロに相談するというのはあまり広まっていませんが、海外では当たり前のように行われています。 また転職エージェントだと転職を考えている人だけが相談するものというイメージが強いですが、仕事の斡旋ではなくキャリアを相談する相手としてキャリアコンサルタントが在籍しているところを選べば問題ありません。 プロに相談することでキャリアに対しての悩みがすっきりしたり、さまざまな選択を行う上で意思決定の後押しをしてくれるかもしれません。 今のままでも実現可能なことを知る キャリアプランを立てることができたら、自分の目標に対して今の環境や年齢だからこそできることを知っておきましょう。 たとえば、「起業して社長になりたいから退職する!」というような唐突な決断をする前に、少し落ち着いて現在自分の置かれている環境をしっかりとみてみてください。 社内に新規事業の発足を応援するプログラムがあったり、希望者にはマネジメント研修を受けさせてくれたりと、退職しなくてもあなたの目標へプラスになるようなものが今の環境にあるかもしれません。 目標に向かって突き進むことができるのはとても良い才能ですが、まずはリスクを取らずにメリットを享受することを考えるのがおすすめです。 「あの時退職したのは、間違いだったなぁ」と後悔しないような決断をするためには、しっかり状況を把握して冷静に判断していきましょう。 環境を変えないと難しいことを知る もちろん、今の環境では自分が希望するキャリアプランを実現するのは到底難しいという状況になることもあると思います。 自分が身につけたい経験やスキルが、今の環境では身に付かなかったり、地元に帰りたいけど支店がないから今の会社じゃ無理だということもあります。 その場合は今できることと、将来的に絶対不可能になることを比較してみましょう。そして環境を変えなくてはいけないのであれば、それはどのタイミングがベストなのか、など具体的にイメージしておきましょう。 なんとなくのタイミングで行動していると、もっと早くやっていればなぁと後悔することもあります。 あなたにとっての優先順位をつける キャリアプランを練って、今できることとできないことを知った後は、自分にとっての優先順位を考えてみましょう。「これだけは譲れない」というポイントを自分自身の中で持っておくことで、選択に迷った時に何を優先すれば良いのか判断しやすくなります。 これから長くキャリアを歩んでいく中で、全てが理想通りに進んでいくわけではありません。いつかは、何かを選び、何かを選ばないという取捨選択を迫られるタイミングがやってきます。 たとえば、地元に帰ることができても収入は減ってしまったり、やりたい仕事をできるけど、激務でなかなか家族との時間を確保できなくなってしまったり…など、「全てが思い通りになる」環境はなかなかないからです。 しかしそうなった場合でも、優先順位が明確であれば、自分自身も納得して意思決定することができます。地元に帰ることが第一優先なのであれば収入を諦めて帰る選択になりますし、家族との時間をたくさんとることが優先なのであれば違う仕事に就く選択もできます。 自分の中での優先順位を決めておけば、後から嫌なことがあったとしても一番大切にしていたことが守られていると、納得感のある決断をしたと思えるでしょう。 キャリアプランに沿った行動 理想のキャリアプランを練った後は、それに従い行動していくことになるでしょう。では具体的にどのような行動をするのが良いのか、ポイントをご紹介します。 必要な能力開発を行う 理想と現在の距離感を掴んだ後は、目指す理想とする姿にむけて、必要な能力開発に時間をかけることが大切です。なりたい姿はあるけど、能力が追いついていないとなると理想の実現はなかなか大変そうですよね。 たとえば経営者になりたいのであれば、扱う商材の知識が必要ですし経営の勉強もしなくてはいけません。 今の段階で具体的にやりたいことやなりたい姿がイメージできていない場合でも、自分の能力開発を行なっておくことで後々役に立つことがあります。特に興味のある分野がない方は、今取り組んでいる業務内容に沿ったスキルを伸ばしていくのがおすすめです。 営業であればもっと成績を伸ばすためにマーケティングを学んだり、心理学を学んでコミュニケーション能力を伸ばしておくというのもいいでしょう。 または会社で許可されているかの確認はしなくてはいけませんが、副業に挑戦してみるというのもおすすめです。 副業をしてみると個人事業主のように、どういう流れでお金が生み出されているかというビジネスに必要なことを体感することができます。気軽に始められることはたくさんありますし、それで副業収入も得られるので、最終的に自分には合っていないとわかったとしても挑戦してみる価値はあるでしょう。 何より「これは自分に合わない」「これが自分に合う」ということを知る経験は、今後の人生に活かせるはずです。 可能であれば上司へも共有する 上司との関係性や組織の雰囲気などもあると思いますが、もし理解をしてくれそうな上司ならば、上司にもあなたのキャリアプランを共有しておきましょう。 もしそれが社内で叶う内容なのであれば、新しいポジションが空いた際など上司の方はあなたのことを想起してくれるでしょう。地味なことですが、やりたいことはやりたいと、周囲にきちんとアピールしておくことは重要です。 ただ注意点は、絶対に今の会社では実現不可能な目標があるのであれば、上司や周りに退職を想起させてしまうので闇雲に話すのはやめておきましょう。ちょっと判断がつかない時も、言わないでおくのが安心です。 転職を検討する キャリアプランに沿った行動をする上で、もちろん転職という選択もあるでしょう。今の環境ではできないことを叶えるためには、一番早い方法です。 ただ近年転職は簡単にできるように思われていますが、実際にあなたが入りたい会社や職種に簡単になれるということかはわかりません。 求人倍率は、人気の職業とあまり人気ではない職業を合わせて算出されています。まずは転職を考えている業界の状況を、しっかりと把握することから初めてください。 転職はキャリアにおいてとても大きな転機となります。後々に後悔しないようフィーリングで決めてしまうのではなく、しっかりとプロに相談して進めていくようにしてください。

「時短勤務って迷惑!」と言われない人がしている3つの気遣い

「このままでいいのかな」と、今の仕事や今後のキャリアについて、働く人の大半が悩みを感じたことがあるでしょう。 仕事を始めるタイミングでも、長期的なキャリアをイメージするものです。それでも働き始めると、思っていたような仕事内容や働き方ではなかったり、ライフイベントの発生で違うキャリアを選ばないといけなくなることもあります。 今回は人生における仕事とキャリアの考え方をご紹介します。 なぜキャリアに悩んでしまうの? 働く人のほとんどが直面する、仕事とキャリアについての悩み。なぜみんな、キャリアについて悩んでしまうのでしょうか。 一人ひとりキャリアは違う キャリアに関しては、一人ひとり違う道を歩んでいくのが大きな要因でしょう。同じ性別、同じ年齢でも育った環境が違えば後々の選択肢も変わってきますし、パートナーの有無やライフイベントの発生などでも大きく変わります。 ただ同じ会社で同じ仕事をするという点だけでみると、同じスタートラインに立って同じところを目指しているようにも見えます。 それが仕事とキャリアの大きな違いではないでしょうか。 仕事は業務を含めた共通の目標がありますが、キャリアは仕事を含めた一人ひとりの人生そのものなのです。 キャリアは誰にも正解がわからない キャリアに関しては、誰にも正解がわかりません。本人が正解と思ったら正解なのです。 だからこそ自分のキャリアに関しては、悩み続けるのが当たり前の姿なのかもしれません。悩んで、考えたからこそ、その決断を自分で正解と思える時がくるのだと思います。 自分がした選択を正解にするために努力し、考えていかなければならないのです。 キャリアは思い通りにならない キャリアに関しては思い描く理想の姿があったとしても、思い通りになるかはわかりません。 運やタイミングもありますし、そしてただ仕事で数字を追うということではなく、あなたの人生とあなたに関わる人の人生が絡みあっているからです。 「20代は仕事を頑張る!」と思っていても子どもを授かり、仕事よりも家庭を優先したくなるかもしれません。 人生何が起こるかわからないように、キャリアに関しても何が起こるかはわからないのです。 キャリアの悩みは多岐にわたる 一言でキャリアに関しての悩みといっても、その種類は多岐に渡ります。性別や年齢によって異なる悩みもあるからです。 ライフイベントとの兼ね合い キャリアを考える上でまず思い浮かぶのは、結婚などのライフイベントへの対応ではないでしょうか。 ライフイベントを計画的に行うこともできますが、いつも計画的に起こるとは限りません。そして計画外に発生したライフイベントであっても、あなたの人生にとって大きな転機となる可能性が高いのです。 特に妊娠・出産に関しては、女性の多くが悩むことでしょう。仕事が楽しくもっと頑張っていきたいと思っていても、必ず休まなければいけない期間があります。 そして頑張りたいと思っていても、心身共に今までとは異なる状態になるため、長年思い描いていたようなキャリアを断念せざるを得ないこともあるのです。 また男性にとっても、新しく家族が増えることで今後のライフプランが大きく変わるでしょう。パートナーが一生懸命お腹に宿した命を守ってくれているところを側で見守っていると「自分は仕事を頑張らないと!」という気持ちになる方が多いのではないでしょうか。 今まで激務で毎日深夜に帰宅するような生活をしていた方は、キャリアを見直す必要も出てきそうです。 長期的なキャリアパスが見えない 今仕事を頑張っていても、結局何になるんだろう?どうしたいんだろう?と悩む方もいるのではないでしょうか。 同じ仕事をし続けていて昇進せずに同じポジションのままだったり、周りのメンバーも変わらないとなると、長期的にみて「今後も何も変化がないのかもしれない」「このままでいいのだろうか」と不安になるかもしれません。 もちろん変化がないということが悪いことではありませんが、ずっと同じことをしていていいのだろうかという悩みは起きやすいです。 または周りが転職や退職など、どんどん変化を求めて環境を変えているような状況になると、自分は置いていかれているような感覚になるかもしれません。 そうなってくると自分の将来や、キャリアについても見直したくなるでしょう。 理想のロールモデルがいない もし、あなたが「理想の働き方」や「理想の仕事内容」が具体的にイメージできているのであれば、それを実現できている方が社内にいるかどうかはとても気になりますよね。 「30代で部長になりたい!」と思っていても、今の会社の部長陣は40代後半の方しかいなかったり「育休後は時短勤務で、両立しながら働きたい!」と思っていても時短勤務の社員がいないこともあります。 そういった環境では、ロールモデルとなる方がいないので不安になってしまいます。 「前例がなければ作ればいい!」と前向きに挑戦していけるのであれば問題ないのですが、前例がなければ自分のときも希望は叶わないのではないかと思ってしまうのも無理はありません。 仕事へのモチベーションが維持できない なんとなく仕事を続けているけど、仕事に対するモチベーションが維持できないという方もいるのではないでしょうか。 たとえ今の仕事自体に不満はなくても、「作業」と化してしまってやる気が出ないということもあります。 または、周りで働く人達のやる気のなさに影響されてしまうこともあるでしょう。周りは関係ない!と思っていても、実際にあまりモチベーションの高くない環境にいると精神的な負担は大きいものです。もしあなたが「仕事を頑張りたい」「仕事で成長したい」と思っているならば、モチベーションが低い環境は相当なストレスでしょう。 自分らしいキャリアプランとは あなたには、自分自身が実現したいキャリアプランはありますか。キャリアプランというのは、「バリバリ働いて実績を上げ、成功していきたい」というキャリアアップの話だけではありません。 キャリアはまさに人生そのもの。どんな仕事を、どんな環境でどのように働いていきたいかというものです。キャリアプランを考えることで、どんな方向に向かって、どのように歩いていきたいのか、自分の軸がはっきりします。また、自分の軸が明確になるので、軌道修正の際に何を大事にすればよいのかも考えやすくなりますし、悩みも整理しやすくなります。 ここではキャリアプランを練る際の流れをご紹介していきます。 理想のキャリアを書き出してみる 自分の理想のキャリアはどのようなものなのかを知るには、まず具体的に自分の理想像を書き出してみるのがおすすめです。 「40代で年収1,000万円を目指す!」「仕事も楽しみながら、プライベートも充実させたい」というような目指したい状態を描き、それを実現するにはどんな仕事や環境が必要なのか、いつまでに何をしておくとよいのかを考えていきましょう。 頭の中で想像するだけではなく、紙に書き起いてみると、可視化することでしっかりと認識することができるのでおすすめです。自分が実現したいことに対して、日々何が必要になってくるのかまでイメージしましょう。 あなたにとってのロールモデルがいるのであれば、その人がどのようなキャリアを歩んでいたか知ることも重要です。企画の責任者になりたいのであれば、その前にどのような経験やスキルが必要になるのかなど、具体的に知っておきましょう。闇雲に頑張っていても、もしかすると届かないキャリアなのかもしれないからです。 キャリアプランを明確にする 実現したいことが明確になったら、今度はキャリアプランを立ててみましょう。キャリアプランは仕事面のことだけではなく、人生そのものをどうしていきたいのかを反映させることが大事です。 例えば将来的には地元へ帰りたい、マイホームを建てたい、海外移住したいなど仕事への影響が大きい目標もあるのではないでしょうか。 自分でキャリアプランを練るのは難しいと感じる方は、プロに相談してみましょう。日本ではキャリアに悩んだからといってプロに相談するというのはあまり広まっていませんが、海外では当たり前のように行われています。 また転職エージェントだと転職を考えている人だけが相談するものというイメージが強いですが、仕事の斡旋ではなくキャリアを相談する相手としてキャリアコンサルタントが在籍しているところを選べば問題ありません。 プロに相談することでキャリアに対しての悩みがすっきりしたり、さまざまな選択を行う上で意思決定の後押しをしてくれるかもしれません。 今のままでも実現可能なことを知る キャリアプランを立てることができたら、自分の目標に対して今の環境や年齢だからこそできることを知っておきましょう。 たとえば、「起業して社長になりたいから退職する!」というような唐突な決断をする前に、少し落ち着いて現在自分の置かれている環境をしっかりとみてみてください。 社内に新規事業の発足を応援するプログラムがあったり、希望者にはマネジメント研修を受けさせてくれたりと、退職しなくてもあなたの目標へプラスになるようなものが今の環境にあるかもしれません。 目標に向かって突き進むことができるのはとても良い才能ですが、まずはリスクを取らずにメリットを享受することを考えるのがおすすめです。 「あの時退職したのは、間違いだったなぁ」と後悔しないような決断をするためには、しっかり状況を把握して冷静に判断していきましょう。 環境を変えないと難しいことを知る もちろん、今の環境では自分が希望するキャリアプランを実現するのは到底難しいという状況になることもあると思います。 自分が身につけたい経験やスキルが、今の環境では身に付かなかったり、地元に帰りたいけど支店がないから今の会社じゃ無理だということもあります。 その場合は今できることと、将来的に絶対不可能になることを比較してみましょう。そして環境を変えなくてはいけないのであれば、それはどのタイミングがベストなのか、など具体的にイメージしておきましょう。 なんとなくのタイミングで行動していると、もっと早くやっていればなぁと後悔することもあります。 あなたにとっての優先順位をつける キャリアプランを練って、今できることとできないことを知った後は、自分にとっての優先順位を考えてみましょう。「これだけは譲れない」というポイントを自分自身の中で持っておくことで、選択に迷った時に何を優先すれば良いのか判断しやすくなります。 これから長くキャリアを歩んでいく中で、全てが理想通りに進んでいくわけではありません。いつかは、何かを選び、何かを選ばないという取捨選択を迫られるタイミングがやってきます。 たとえば、地元に帰ることができても収入は減ってしまったり、やりたい仕事をできるけど、激務でなかなか家族との時間を確保できなくなってしまったり…など、「全てが思い通りになる」環境はなかなかないからです。 しかしそうなった場合でも、優先順位が明確であれば、自分自身も納得して意思決定することができます。地元に帰ることが第一優先なのであれば収入を諦めて帰る選択になりますし、家族との時間をたくさんとることが優先なのであれば違う仕事に就く選択もできます。 自分の中での優先順位を決めておけば、後から嫌なことがあったとしても一番大切にしていたことが守られていると、納得感のある決断をしたと思えるでしょう。 キャリアプランに沿った行動 理想のキャリアプランを練った後は、それに従い行動していくことになるでしょう。では具体的にどのような行動をするのが良いのか、ポイントをご紹介します。 必要な能力開発を行う 理想と現在の距離感を掴んだ後は、目指す理想とする姿にむけて、必要な能力開発に時間をかけることが大切です。なりたい姿はあるけど、能力が追いついていないとなると理想の実現はなかなか大変そうですよね。 たとえば経営者になりたいのであれば、扱う商材の知識が必要ですし経営の勉強もしなくてはいけません。 今の段階で具体的にやりたいことやなりたい姿がイメージできていない場合でも、自分の能力開発を行なっておくことで後々役に立つことがあります。特に興味のある分野がない方は、今取り組んでいる業務内容に沿ったスキルを伸ばしていくのがおすすめです。 営業であればもっと成績を伸ばすためにマーケティングを学んだり、心理学を学んでコミュニケーション能力を伸ばしておくというのもいいでしょう。 または会社で許可されているかの確認はしなくてはいけませんが、副業に挑戦してみるというのもおすすめです。 副業をしてみると個人事業主のように、どういう流れでお金が生み出されているかというビジネスに必要なことを体感することができます。気軽に始められることはたくさんありますし、それで副業収入も得られるので、最終的に自分には合っていないとわかったとしても挑戦してみる価値はあるでしょう。 何より「これは自分に合わない」「これが自分に合う」ということを知る経験は、今後の人生に活かせるはずです。 可能であれば上司へも共有する 上司との関係性や組織の雰囲気などもあると思いますが、もし理解をしてくれそうな上司ならば、上司にもあなたのキャリアプランを共有しておきましょう。 もしそれが社内で叶う内容なのであれば、新しいポジションが空いた際など上司の方はあなたのことを想起してくれるでしょう。地味なことですが、やりたいことはやりたいと、周囲にきちんとアピールしておくことは重要です。 ただ注意点は、絶対に今の会社では実現不可能な目標があるのであれば、上司や周りに退職を想起させてしまうので闇雲に話すのはやめておきましょう。ちょっと判断がつかない時も、言わないでおくのが安心です。 転職を検討する キャリアプランに沿った行動をする上で、もちろん転職という選択もあるでしょう。今の環境ではできないことを叶えるためには、一番早い方法です。 ただ近年転職は簡単にできるように思われていますが、実際にあなたが入りたい会社や職種に簡単になれるということかはわかりません。 求人倍率は、人気の職業とあまり人気ではない職業を合わせて算出されています。まずは転職を考えている業界の状況を、しっかりと把握することから初めてください。 転職はキャリアにおいてとても大きな転機となります。後々に後悔しないようフィーリングで決めてしまうのではなく、しっかりとプロに相談して進めていくようにしてください。

仕事の辞め癖と逃げ癖、その末路には何がある?