入社4年目で仕事を辞めたい…そんな時に転職がおすすめなのはどんな人?

入社4年目になってくると、仕事もある程度任され、同期にはリーダーになる人も出てくる時期です。新入社員の教育担当を任されたり、異動を経験したり、さらには自分よりも後に入った後輩が頭角を現してきたり…と、入社した当初から仕事や会社に対する理解、印象も随分変わっているでしょう。 だからこそ、この入社4年目のタイミングで仕事を辞めたいと感じる人も少なくありません。 もしあなたがキャリアチェンジを考え、違う環境で働きたいと思っているならば、20代後半に差し掛かるこの時期は、それを行動に移すのにちょうどよいタイミングとも言えます。 「仕事を辞めたいけれど、転職したほうがいいのかどうか悩ましい…」今そんな迷いを感じている方のために、今回は入社4年目で転職がおすすめなのはどんなケースで、今の会社を続けるほうがよいのはどんなケースなのか、ご紹介させていただきます。 1. 仕事を辞めたい時に入社4年目で転職するのがおすすめな人 大卒で新卒入社した場合、4年目というと27歳前後。1社で4年間勤め、ある程度のスキルと経験を身につけながらも、これからの成長の可能性が期待できるこの年代は、企業としても積極的に採用したい年代です。 社会人としての基本を身につけながらも、これから成長の余地があるこの年代は、未経験職種へのキャリアチェンジも実現しやすいので、これからの人生を考えたときに違う仕事がしたいと思うならば、今が絶好のタイミングといえるでしょう。 このような背景から、「辞めたい」と思う理由が次のようなケースでは、転職を前向きに検討してみてもよいかと思われます。 給与など会社の待遇に不満がある 仕事内容や職場の人間関係には特に不満がないけれど、給与や残業時間、年間休日など待遇に不満がある。この場合は、転職を前向きに検討することをおすすめします。 給与はその業界の利益率に影響され、会社の給与規定で定められているものなので、個人の努力でどうにかできる範囲には限界があります。今と同じような仕事でも、業界を変えるだけで年収アップが実現できることもしばしば。 そして残業時間や年間休日も、個人の努力では改善が難しいものです。 今後、結婚して子どもを育てたいというライフプランを希望している場合は、給与や残業時間、年間休日などはそのライフプランの実現しやすさに大きく影響します。 仕事内容や職場の人間関係に不満がなければ、今の環境を変えることにためらいはあるでしょう。お世話になった人や周囲の人に申し訳ないという気持ちもあるかもしれません。 しかし後で後悔しないためにも、自分の人生を第一に考え、転職しやすいこの時期に、待遇を変える転職を本気で検討したほうがよいでしょう。 4年やってみたけど、仕事に向いていない 入社して4年間、仕事を頑張ってきたけれど、やっぱり仕事に向いていない。この仕事を続けるのは無理なような気がする。そのようなケースも、キャリアチェンジがしやすいこのタイミングで、転職を考えたほうがよさそうです。 キャリアチェンジは、何歳になってもできるわけではありません。「人間、志を立てるのに遅すぎるということはない」というのは、イギリスの戦前の元首相・スタンリー・ボールドウィンの名言ですが、企業の採用ニーズに基づく転職では、ある年齢を超えると未経験職種へのキャリアチェンジは「遅すぎる」ということになり、格段に難しくなります。 入社4年目は、未経験へのキャリアチェンジがしやすいギリギリのタイミングです。今の仕事が向いていないのなら、「もう少しやってみよう」とは思わずに、このタイミングで真剣にこれからの新しいキャリアについて考えてみましょう。 人間関係が悪く改善の可能性が見込めない 職場で上司や同僚、先輩との人間関係がよくなく、今後も改善するのは難しそう…。人間関係の問題は、入社年次に関係なく、どの年代でも本音の転職理由の上位にランクインします。 ただ、人間関係はどの職場にもつきもので、転職先でも同じような人間関係の問題に直面しないとはいいきれません。 もし、「仕事を辞めたい」と今思っている理由が人間関係のストレスだけでなく、待遇や仕事内容などその他の理由もあるならば、転職を積極的に検討したほうがよさそうですが、待遇や仕事内容に不満がないのならば、今の職場でもう一度、人間関係改善を探ってみるのも一つの方法です。 特に、上司と合わないときの対処法や考え方については、こちらのコラムでご紹介していますので、参考にしてみてください。 ⇒「上司と合わないから辞めたい!でもこのまま辞めていい?」 異動の可能性が低い、社内にやりたいことがない やりたいことは社内にあるけれど、今の職種から異動できる可能性が限りなく低い。もしくは、今の仕事に魅力を感じず、社内を見渡してもやってみたいと思える仕事がない。そのようなケースも、今の会社を続けることに捉われず、転職も視野にいれながらこれからのキャリアを考えてみることをおすすめします。 「社内にはやりたいことがないけれど、かといって他に何がやりたいのかわからない」という方も多いですが、具体的な求人情報をみていると「あ、自分がやりたいのはこういうことかも」と思える求人に出会うこともあります。その求人から、これからの自分のキャリアプランが見いだしてもよいでしょう。 また、私たちのようなキャリアコンサルタントを活用いただき、キャリアの棚卸や自分のキャリアに対する考えを整理することで、やりたいことが見えてくることもあります。 「やりたいことが今の環境にはない」ことがわかっているなら、今を変える行動を起こしてみましょう。 入社してからずっと、このままでいいのか迷っていた 「今すぐ辞めたい」というほど切羽つまっていないけれど、なんとなく社風が合わない。なんとなく、人間関係がしっくりこない。なんとなく仕事が面白くない。そんな「ちょっとした違和感」をずっとあり、入社してからずっとこのままでいいのか迷っていた…。そんな方もいらっしゃるでしょう。 「辞める」という行動を起こすほどではないけれど感じていた違和感が、もし4年経っても続いているならば、それはこの先解消される可能性は低いかもしれません。 1日に多くの時間を費やす仕事や職場の環境に、違和感を持ちながらこのまま働き続けるのはもったいないことです。気持ちよく働ける職場であれば、自分の能力はもっと発揮できます。チャンスを広げやすいこのタイミングに、本気で自分の将来と向き合い、転職を考えてみてはいかがでしょうか。 他にやりたいことがある このタイミングで転職するのがおすすめなケースの最後は、他にやりたいことが明確な場合です。 この場合、本来なら何も迷う必要はありません。どんなことであれ、今はチャレンジするのにベストなタイミングです。私たちキャリアコンサルタントも、そのチャレンジを全力で応援します。 しかし、それでも迷いがあるとすれば、それは現在の会社のステイタスや給与、福利厚生などの待遇のよさなどが、「これを失ってもいいのか」とあなたを引き止めているのではないでしょうか。 だとすれば、今は自分の人生にとって何が一番大事なのか、しっかり考えるタイミングかもしれません。やりたいことにチャレンジすることも、安定した待遇もどちらも大切ですが、もしどちらかしか選べないのならば、どちらを選ぶことが自分にとって後悔のない選択なのか、自分の気持ちに向き合う必要があります。 他にやりたいことがあるならば言うまでもなく転職がおすすめですが、もし少しでも迷いがあるならば、転職で後悔しないように、ここで自分のキャリアプラン、ライフプランを整理してみましょう。 2.辞めないことを前提に考えてみるのがおすすめな人 一方、「辞めたい」と思う理由によっては転職ではなく、今の会社で今の状況を改善できることを模索したほうがよいケースもあります。それも確認しておきましょう。 4年目なのに仕事ができない 入社4年経っても仕事ができず、同期や後輩が業績を上げて評価されていくのが辛い。4年目なのに、注意されてばかりで辛い。こうした状況が「仕事を辞めたい」と思う理由の場合、あなたは仕事に対して自信を失っている状況ではないかと思います。 そのような場合、転職ではなく今の環境でまずは少しでも自分の業務に自信が持てるように頑張ってみることをおすすめします。 なぜなら転職活動での評価は、職務経歴書に書いたキャリアだけでなく面接での印象が大きく影響します。自分に自信があるときと自信がないときでは、面接での顔の表情や態度、声の大きさなどが異なりますので、面接官に与える印象も大きく変わります。いい転職をしたいならば、「自分はこれだけのことをやってきた」と胸を張れることはとても大切なのです。 何も「ずっと今の会社にいたほうがいい」というわけでも、「他の人と比べて高い業績をあげてから」というわけでもありません。この数ヶ月から1年くらいの間に、自分自身「これだけは成長した」と胸を張れることを作り、企業がより高く評価してくれるような自分になってから、もう一度転職を考えてみるのはいかがでしょうか。 その状況をどのようにつくっていくか、はこちらのコラムで詳しく紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。 「仕事ができない…つらい時にはこう考えてみませんか?」 仕事に飽きた 「仕事が飽きた」「仕事にマンネリを感じている」ことが、「仕事を辞めたい」理由になっていることもあります。それはつまり、その仕事ではもう成長を感じられない、発展を感じられないということでしょう。 人間関係など他の理由もあるならば転職を考えるのもよいですが、他に理由がないならば、今の環境で新たな成長の機会を創り出せないか探ってみることをおすすめします。「仕事の幅を広げたい」「新しいことにチャレンジしたい」と上司に伝え、今の職場でマンネリを打破する新しい機会が作れないか、交渉してみましょう。 仕事の機会を自分で広げる交渉力が身に付くと、自分のキャリアを自分で形成できるようになります。社会人として持っていると役立つ能力なので、今をその力を磨く機会としてみてはいかがでしょうか。 もちろん、交渉してみても様々な状況により、今の職場では新たな機会を創り出せないこともあります。その時には、心置きなく転職活動を始めましょう。 3.辞めたい理由が漠然としているときの対処法 会社のことも仕事のことも、そして社内の人間関係も理解が深まり、環境にも慣れ、異動がなければマンネリも感じ始める、あるいはマンネリを感じ始めて少し時間が経ってくるのが「入社4年目」です。また、20代も後半に差し掛かり、自分のキャリアはこれでいいのか?という疑問も浮かんでくる頃でしょう。 「辞めたい」のは、特定の理由があるからではなく、なんとなく今の会社への思いや仕事への気力が薄れ、漠然とした思いからという方もいらっしゃいます。そんな「なんとなく、辞めたい」場合は、転職を考えるよりもまずはこんなアクションから始めてみましょう。 プライベートでもいいので、自分の世界を広げてみる 同じ毎日の繰り返しに対して感じるマンネリ感は、「仕事を変える」のではなく、「仕事以外の時間の使い方を変える」ことでも解消できます。 新しい習い事や、ボランティアやプロボノ活動、運動や料理など、この機会にプライベートで何か新しいことを始めてみるのはいかがでしょうか。 コロナの影響でオンラインでできることも増えているので、今は新しいことを気軽に始めやすくなっています。自分の生活で新しいことが始まると、それ以外のことに対する気持ちも変わってきます。プライベートが変わることで、仕事は変わらなくても「仕事に対する見方」「仕事に対する姿勢」が変わることはよくあります。 そして「仕事に対する見方」や「仕事に対する姿勢」が変わることで、今の仕事でも新しい気づきや可能性が広がることもあるでしょう。 自分のキャリアプランを整理してみる 漠然とした思いを整理するために、仕事を辞めるか辞めないかはさておいて、これから自分はどうしたいのか、ここで立ち止まって自分のキャリアプランを整理してみることもおすすめです。 漠然とした不安は、自分がこれからどうしたいのかわからないという思いから生まれてきます。自分はどんなキャリアを歩みたいのか、どんな働き方をしてどんな人生を歩みたいのか、キャリアプランが見えてくれば、自分が何をすればいいのかも見えてくるでしょう。 キャリア・コンサルティング・ラボに「辞めたい」と相談にいらっしゃる方のなかにも、「現状を見直すこと」で「辞めたい」と思う本当の理由が見えてきて、それが辞めなくても解決できることに気づく方も多くいらっしゃいます。「辞めたい」と思ったときこそ、その「辞めたい」の裏にある本当の不満に目を向けて、それを根本的に解決できるように歩みを進めていきましょう。

転職したけどもう辞めたい!入社3ヶ月で辞めるメリットとデメリット

転職して新しい会社に入社して3ヶ月も経っていないけど、仕事が合わない。仕事ができない。社風が合わない。聞いていた仕事と違う。職場の人間関係がどうもうまくいかない…。 すべての転職が思い通りにいくとは限りません。転職したものの、早々に「もうこの会社を辞めたい…」と思ってしまう人は意外に多いものです。しかし、一方で、入社したばかりの会社をすぐに辞めてしまっていいのかという迷いもあるでしょう。 そんなときには、一度冷静に「3ヶ月で会社を辞めるメリット・デメリット」を考えてみませんか。このまま辞めるにしても続けるにしても、その決断で後悔しないために、今の状況を客観的に捉えてみましょう。 入社3ヶ月で辞めたくなる原因とは? 「入社して3ヶ月」は、新しい職場や仕事内容、人間関係にも少しずつ慣れてくる時期です。転職当初の緊張がほぐれ、少しずつ落ち着いて周囲が見えてくると、自分に合う、合わないといったことも見えてきます。 キャリア・コンサルティング・ラボの相談内容でも、そうしたタイミングで転職したばかりの会社を辞めたくなってしまうのは、主に次のような原因が多いようです。 「仕事内容が聞いていた内容と違っていた」 転職前に求人情報や面接で確認したはずの仕事内容が、実際に配属してみたら異なっていることがあります。 ・仕事が思っていた業務内容だったけど、こんなに大変だとは思わなかった。・思っていた内容と異なっていた。・思っていたよりも残業が多かった。休みが取れない。・思っていたよりも簡単すぎてつまらない。 など、「聞いていたのと違っていた」には様々なパターンがありますが、「この仕事がやりたい」と思って転職しただけに、「こんなはずではなかった」というギャップの大きさが、「もう辞めたい」という気持ちの大きな原因になってしまうケースです。 「転職前にイメージしていた社風と違っていた」 転職前にはなかなかわからないのが「社風」です。今は口コミサイトもあるので、「だいたいの社風」をイメージすることはできますが、それでも配属先の職場の社風が、求人情報や面接の時の面接官から受けた印象とは全く異なっていた…ということもあります。 採用担当者は、その会社でも特に印象のよい社員が担当していることも多いので、採用担当に対していい印象を持っていたけれど、実際の職場は全く違う雰囲気だった…ということも大いにあるでしょう。 ・自由な社風だと思っていたけれど、意外に堅苦しかった。・スピード感があると思っていたけれど、実際はいろいろと根回しや確認が必要だった。・カジュアルな社風だと思っていたけれど、堅苦しい感じだった。 など、思っていた社風とは異なり、それが自分にとっては望ましくないものだった場合、早いうちに辞めた方がいいのでは、と考える方も少なくないようです。 「仕事をやってみたら、自分には向いていなかった」 仕事内容に対する理解は間違っていなかったけれど、実際にやってみたら自分には向いていなかった、ということもあります。 特に、今までとは異なる業界や、今までとは少しでも違う職種への転職だと、今まで経験がなかった分だけ、このような現実に直面する可能性も高くなります。 全くの未経験ではなく、「個人営業から法人営業に転職した」「ベンダーSEから社内SEに転職した」というような近しい職種の場合でも、職種に求められる適性は異なりますので、「実は自分には向いていなかった」と経験してみて気づくこともあるでしょう。 「職場の同僚・先輩・上司とうまくやっていけそうな気がしない」 新しい職場にどんな人がいるのか?だけは、転職前にはわかりません。仕事内容や待遇などには満足していても、配属先の職場の同僚や先輩、上司と合わない、この先うまくやっていけそうな気がしないというリスクも転職にはつきものです。 転職入社直後の1~2ヶ月は、「まだ慣れないせいでは…」と思いつつ、いい関係を築こうと努力してみても、3ヶ月目になると「これは無理かもしれない…」と辞めたくなるほどのストレスが溜まってしまう人もいます。 辞めるメリット1:自分の気持ちに正直に生きられる では、このタイミングで仕事を辞めることにどんなメリットとデメリットがあるのか、整理してみましょう。 今仕事を辞めるメリットは、何といっても自分の気持ちに正直に生きられることです。 「辞めたい、もう無理」「こんなことなら、転職するんじゃなかった」 そんな思いを抱えたままでは、今の職場や仕事に対してもなかなか前向きになれないでしょう。 転職した会社を3ヶ月で辞めた後の転職活動は、間違いなく厳しいものになります。しかし、「もう無理」という自分の気持ちに正直に生きることはできます。それでもう一度前向きになることができるなら、今の「辞めたい」という気持ちを大切にするというのも大切な選択になるでしょう。 辞めるメリット2:合わない仕事や職場で働くストレスから解放される 3ヶ月で辞めたいと思ってしまうような仕事や職場、あるいは上司や同僚は、今あなたにとって相当なストレスになっていることでしょう。 今仕事を辞めれば、少なくともそのストレスから解放されます。我慢をすることも大切ですが、我慢をし過ぎてしまったために、うつ病になってしまう、体を壊してしまうなど、心身に影響が出てしまっては、元も子もありません。 我慢をすることや、現状を乗り越えていくことも大切ですが、我慢をし過ぎないこともまた大切です。自分の心と体を守るために、時にはストレスから逃れる早い決断が必要なこともあります。 辞めるデメリット1:「仕事を3ヶ月で辞める人」という評価がつく 3ヶ月で辞めるメリットもありますが、今あなたが迷っているように、3ヶ月で辞めることについては、デメリットのほうが多くあります。 「転職して入社した会社を3ヶ月で辞めた」経歴は、次の転職活動の際に履歴書に記載する必要があります。面接をする企業は、3ヶ月で仕事を辞めたあなたに対し ・社会人として仕事に対する責任感がないのではないか。・少しでも嫌なことがあったら、またすぐに辞めてしまうのではないか。・本人に何か問題があるから周囲とうまくやっていけないのではないか。・人生に対する考えが甘いのではないか。・後先のことを考えたり、物事を深く考えたりする力がないのではないか。・ストレス耐性の極めて低いのではないか。 という懸念を持ちます。つまり採用するには「また辞めてしまうかもしれないリスクが極めて高い人」であり、厳しいようですが、よほどの理由がなければ「採用したくない人」という評価になってしまうのです。 もしあなたが「第二新卒」といわれる20代半ばの年代ならば、「まだ社会人経験が浅いから仕方がない」と思ってくれる企業もあるかもしれません。その場合でも、「なぜ3ヶ月で辞めたのか?」「そこから何を学んだのか?」「今回の転職はその時と何が違うのか」など、次の転職先の企業の面接官が納得できるように説明する必要があります。 20代後半以降の年齢であれば、「転職した会社を3ヶ月で辞めた」ことに対する評価はあなたが今思っている以上に厳しいものとなり、次の転職活動では、その状況を説明するチャンスすらなかなか得られないのが現実です。次の転職活動は、相当厳しい状況からのスタートになると心得ておきましょう。 辞めるデメリット2:大手企業や有名企業への転職は難しい 次の転職活動は、そうした厳しい評価からのスタートになりますので、応募者が集まるような大手企業や有名企業、条件のよいホワイト企業に採用されるのは難しくなってしまうのも現実です。 企業にとって、採用活動はタダではありません。転職サイトや転職エージェントなどの採用活動費、採用担当者の人件費を費やして、中途採用を行っています。もし採用した人がすぐに辞めてしまったら、そこに費やしたコストが無駄になってしまいます。そのため、採用した以上は、すぐに辞めることなく、できる限り長く働いてほしいのが本音です。 そのため、中途採用では「入社したら長く働いてくれそうか」というのも重要な採用基準の1つとなります。「転職した企業を3ヶ月で辞めてきた」場合、これを満たすことができません。その結果、よほど特筆すべき実績や高いポテンシャルがない限り、他の応募者との比較検討したときに採用の優先順位が下がってしまうのです。 「今回の転職で失敗したから、次はいい企業を」と思うのは当たり前の心情ではありますが、残念ながら多くの応募者が集まるようないい企業に応募しても、非常に厳しい戦いになる可能性は高いです。 転職アドバイスをしていると、入社後数ヶ月で辞めてしまったために、その後になかなかよい企業に採用されず、転職の度に条件や待遇、働く環境が悪くなってしまう「負のスパイラル」に陥っている人をよく見かけます。 短期間で会社を辞めてしまった人に対する企業の目は、残念ながら決して寛大ではなく、将来的に負の影響が大きい可能性が高いことも理解しておきましょう。 辞めるか続けるか、迷った時の判断ポイント このように「入社後3ヶ月で辞める」ことには、自分の気持ちを大切にし、目の前のストレスから解放されるというメリットはあるものの、デメリットも大きいのも事実です。そのメリットとデメリットの間で、辞めるか続けるか迷ったときには、次の3つをポイントに状況を判断してみましょう。 話を聞いてアドバイスをしてくれる人はいるか? 新しい職場の上司や先輩社員など、周囲に今の状況を話せる人はいるでしょうか。もし、話を聞いてくれそうな人がいるならば、ぜひ勇気を出して相談してみましょう。 特に、「仕事が合わない」「思っていた仕事内容と違っていた」という場合、入社3ヶ月ではまだあなたが任される仕事の一部だけであり、これから業務が広がる可能性もあるので、「合わない」「仕事内容が違っていた」と決めつけるのは早いかもしれません。 また、新しい職場に話ができそうな人がいない場合には、ぜひ私たちキャリアコンサルタントをご活用ください。 キャリアコンサルタントは、転職エージェントと異なり、キャリアや仕事に関する悩みや相談全般へのアドバイスやサポートを行っています。今の職場の状況、仕事内容、あなたが本当はやりたかった仕事内容などをお伺いしながら、どうするのが一番よいのか選択肢を整理し、あなた自身が意思決定をするお手伝いをさせていただきます。 経済的なリスクはないか? もし辞める際には、経済的なリスクがないか?を考える必要もあります。自己都合の場合、失業給付が自分の口座に入金されるのは、約4ヶ月後となります。 入社後3ヶ月で辞めてしまった場合、転職活動が難しくなることから、次の転職が決まるまで転職活動が長期化することも視野にいれ、生活費の算段もしておきましょう。 「あと数か月だけ」と思ったら頑張れそうか? 短期間で辞めるデメリットは大きいですが、かといっていつまでもこの職場で我慢しなければいけないわけではありません。勤務期間が1年以上になれば、上記で紹介したデメリットは、ほぼなくなります。 「入社して3ヶ月で辞めた人」と「1年は働いた人」のこの9ヶ月の差は、とても大きいのです。「1年、時間を無駄にする」と思うかもしれませんが、この1年は無駄にはなるどころか、短期間で仕事を辞めるデメリットをなくす時間になってくれます。そして、3ヶ月で辞めることに比べれば、この1年がキャリア的にマイナスになることはおそらくありません。 もし「あともう数ヶ月だけ」と思えば頑張れるなら、もう少しだけ続けてみるのも得策でしょう。 ストレスの元となる嫌な仕事や職場を辞めたい、そんな気持ちで毎日がどんよりと重苦しいものになってしまっているかもしれません。辞めればそんな生活から解放されて、楽になるのではないかと思うでしょう。 しかし、解放されて楽になるのは一時的なものです。仕事を短期間で辞めることにはそれなりのデメリットが伴います。それでも、デメリットを知っておけば少なくとも「こんなはずではなかった」と思うことはなく、厳しい状況も「想定の範囲内」で対処していくことができます。 どうしたらいいかわからなくなってしまったら、ぜひ私たちにご相談ください。辞めるにしても、続けるにしても後悔のない選択ができるよう、サポートさせていただきます。

早く仕事を辞めたい!退職を成功させる3つのポイント

仕事がうまくいかない、上司と合わない、残業が多いなど、誰にでもふとしたきっかけで、「もう仕事を辞めたい…」と思うことはあります。しかし、多くの場合、ふとしたきっかけでその気持ちは消えたり、薄れたりするものです。 それでもその気持ちがつもりに積もって「早く仕事を辞めたい!」「もうこんな会社、辞めてやる!」と、「辞めたい気持ち」が沸点に達することもあるでしょう。 そんな時にスムーズな退職をするにはどうすればよいのか、キャリアコンサルタントの視点からご紹介します。 1.「早く辞めたい」と思ったならば今日から転職活動を始める 「早く辞めたい」という気持ちのままに、衝動的に辞めてしまうことはあまりおすすめできません。 次の仕事が決まっていないリスクもありますし、今の仕事が「早く辞めたい」と思うような事態になってしまったからこそ、この経験を活かして次ではそのようなことがないように、自分のキャリアや、どのような転職先を選べばよいのか、ある程度考えてから行動したほうが、次の転職で失敗するリスクを下げられるからです。 かといって、「早く辞めたい」と思うほどに退職へと気持ちが傾いているならば、モヤモヤとした思いのまま続けることはもっとおすすめできません。 「早く辞めたい」と退職への気持ちが高まっているならば、まずは仕事を続けたまま、今日からでも早速転職活動を始めましょう。なぜなら、どうせ辞めるならば転職活動を早く始めたほうがいい、次の2つのメリットあるからです。 ①転職するなら早いほうが可能性や選択肢が広がる 転職活動を始めるなら、できれば早いほうが可能性や選択肢が広がります。それには2つの理由があります。 1つめは年齢の問題です。 もちろん、求人募集において年齢制限を設けることは法律で禁じられていますので、募集要項で年齢が制限されることはありません。 しかし、企業は採用計画を立てる際に「他のメンバーや上司の年齢などの組織構成を考えると、これくらいの年齢の人を採用したい(そのほうが組織にとっても仕事がしやすい)」という本音があります。そのため、現実的には、年齢が高くなると企業の採用したいと思っている年齢の想定範囲を超えてしまう可能性が高くなってしまうのです。 また、20代であれば未経験でも将来の成長性・可能性に期待してポテンシャル採用されることも多いですが、30代になると実務経験や即戦力が求められるようになってきます。そのため、キャリアの路線変更をするならば、早いほうが選択肢は多いのです。 2つめはタイミングの問題です。 転職先との出会いはご縁ですから、転職活動を始めたときに自分が希望する求人が運よく募集されているとは限りません。それを考えると、早いうちから転職活動を始めてアンテナをはっておき、求人情報をチェックしておいたほうが、希望の転職先からの求人を見落とさずに済みます。 しかし、「早く辞めたい」ならば早く転職活動をするのがおすすめとはいっても、すぐに転職活動を始めるのは少し考えた方がいいケースもあります。それが次のようなケースです。 ・入社して1年以内 今の会社に転職入社して1年以内でまた辞めてしまうと、転職活動をしても応募先の企業が「この人を採用してもすぐに辞めてしまうのではないか」「すぐに辞めることに抵抗がないのではないか」と懸念してしまいます。 たとえ辞める理由が「残業が多すぎる」などの自分のせいでなかったにせよ、「今の会社を選ぶ際にちゃんと考えなかったのでは」「ちゃんと調べなかったのでは」と判断されてしまうことがあるのも事実です。 真っ当な企業は、人材を採用したらその人を育成し、長く活躍してほしいと考えています。だからこそ、「すぐに辞めてしまう人」「辞めることに抵抗がない人」を採用するリスクは極力避けたいのです。 入社して1年以内の転職はそのような理由からあまりおすすめできませんが、もちろんストレスで心身ともに影響が出ているような場合はその限りではありません。 また、「新卒入社して1年以内」の場合も、話は別です。新卒入社の場合は、「就職活動の時はまだ学生で、会社選び失敗しちゃったのかな」となりますが、その経験から学んでいることがきちんと伝えられれば、1年以内であることがデメリットになることはそれほどないでしょう。 ・過去の転職回数が3回以上(現在の会社が4社目以上) すぐに転職活動を始めるのを考えたほうがいい、もう一つのケースが「転職回数が3回以上(現在の会社が4社目以上)」のケースです。 前述のとおり、「人が辞めたらまた採用すればいい」と考えている「人材使い捨て」の企業ではない限り、基本的に企業は「すぐに辞めてしまう人」を採用するのは極力避けたいと考えています。 その人を育成し、長く活躍してほしいというのもありますが、採用活動は企業にとってもコストもマンパワーもかかる活動なので、採用してもすぐに辞められてしまい、また採用活動にコストやマンパワーをかけなければならいのは、企業にとってもあまり望ましくないからです。 もちろん、だからといって転職回数が多い場合はこのまま今の会社で続けなければならないわけではないのですが、企業が納得できるような理由を整理しておきましょう。 ②低いモチベーションのまま続けてもいいことはあまりない 「早く仕事を辞めたい」と思うような今は、仕事に対するモチベーションはかなり低いのではないでしょうか。 ある程度慣れた仕事であれば、仕事に対するモチベーションが多少低くてもこなすことはできますが、それでもモチベーションが保てない仕事を続けるのは精神衛生上もあまりよくありません。 誰にとっても理想的なのは、モチベーションが自然に高まるような仕事や環境でイキイキと働くことです。 1日のうちで、働く時間は8時間以上もあります。その時間をモチベーションが保てないような仕事に費やすのは、とてももったいないことです。 その時間が、より自分にとって望ましい新たな環境で働く時間になるように、一歩踏み出したほうが人生にとっても有意義でしょう。 2. 早く転職活動に成功できるよう計画的に取り組む 「転職先を決めずに、まずは退職する」という選択肢ももちろんあります。実際に厚生労働省の「転職者実態調査の概況」によると、4人に1人が転職活動を全く行わずに辞めています。 しかし、自己都合による退職では、失業給付が振り込まれるまで約4ヶ月かかることからも、経済的なリスクを考えると転職先が決まってから退職したいという方も多いでしょう。また、「転職先が決まっていないけど、とにかく辞めたい」と退職した場合にも、転職活動は長引かせることなく、できれば早く終えられたほうが得策です。 そこで、早く辞めたいときこそ、早く次の転職先を見つけられるように次の3つのポイントを押さえておきましょう。 ①今後のやりたいことを整理しておく 転職活動では「転職理由」として必ず聞かれるのが、今後のキャリアです。「今後のキャリアについてこう考えていて、そのために転職する」というのが、「転職理由」を語る「型」になります。 「辞めたい」と思った本音の転職理由が上司との人間関係や、給与の少なさ、残業の多さだったとしても、転職活動では「自分は何がやりたいのか」をきちんと語る必要があります。そしてよい企業ほど、その思いにしっかり向き合ってくれます。 自分のやりたいことが曖昧で、面接でもうまく伝えられないと、希望の企業で内定をとるのは難しくなります。希望する企業への転職を成功させるためにも、「自分はこれから何がやりたいのか?」についてしっかり考えておきましょう。 ②自分の希望をすべて叶える転職は難しいことも知っておく 次の転職先では気持ちよく働けるように、転職活動では転職先に求める自分の希望を整理しておく必要があります。そして早く転職活動を成功させるためには、さらにその希望の優先順位も明確にしておくことです。 「年収はこれくらいほしい」「仕事内容はこれがやりたい」「通勤時間は短いほうがいい」「休日も多い方がいい」 など、転職先に希望する条件はいろいろあるでしょう。 それがすべて叶うような理想の転職先に出会える可能性ももちろんありますが、多くの場合は 「仕事内容は希望にぴったりだけど、年収が少し不満…」「年収も仕事内容も希望通りなんだけど、会社が遠くて通うのが大変」「年収も環境もばっちりだけど、仕事内容がちょっと…」 など、満たせる希望と満たせない希望が出てきます。その時に、「自分がこの転職で叶えたい希望の優先順位(仕事内容を重視したいのか、年収などの待遇か、通いやすさなどの勤務地か、など)」を明確にしておけば、スムーズに意思決定でき、転職の満足度も高くなります。 「自分の希望が、全部叶えらえる企業もあるはず」とこだわる方もいらっしゃいますが、それには2つの大きなリスクもあります。そのような理想の企業から求人募集があるとは限らないというリスクと、またそのような求人があったとしても採用されるとは限らないというリスクです。 ただ「たとえそうであっても、希望にはこだわりたい」というのであれば、それも良いと思います。その時にこのリスクを知っているのと知らないのでは、「希望を満たす求人がいつまでもなかったとき」「希望を満たす求人では採用されなかったとき」の納得感も違うでしょう。 ③使える手段はすべて使って転職活動を行う 転職先は様々な以下のような手段を使って探すことができます。 ・転職情報サイト・転職エージェント・LinkedinなどのSNS・友人知人などのネットワーク・ダイレクトリクルーティングサイト 1つの求人は、どの手段でも得られるものではなく、「転職エージェントにしか公開していない」「社員の紹介でしか募集していない」など、特定の手段でのみ募集していることも多くあります。 自分の希望の求人に出会う可能性を高めるためにも、転職活動ではできる限り、使える手段はすべて使いましょう。自分が希望する仕事や業界で働く友人・知人がいるならば、「次の仕事を探している」という話を何気なくしておくことで、いい情報が入るかもしれません。 3. 「仕事を続けながら転職活動は無理」と思ったら、まずは退職してしまう 経済的なリスクや転職活動が長引くリスクを考えると、転職先を決めてから辞めるほうが安心ではありますが、 「仕事が内勤なので、有休をとらないと面接に行けない。今の仕事を続けながら転職活動をするのは無理」「とにかくできるだけ早く辞めたいから、転職先が決まるまでなんて待っていられない」 ということもあるかと思います。「どうしても早く辞めたい」ときに、早く辞める方法がこちらです。 退職の日は就業規則で確認 仕事を辞める際に、いつまでに退職届を出せばよいかは就業規則で定められています。「退職日の30日前や1ヶ月前」としている企業が多いのですが、自社はどのような規定になっているか、まずは就業規則で確認しましょう。 ただ、就業規則では「退職日の30日前や1ヶ月前」としている企業が多いのですが、後任を探す準備や引継ぎなども考えると、2~3ヶ月前に退職届を出したほうが今後のやりとりはスムーズになります。 特に、「急に辞めて大変だった」などの情報が転職先に入り、転職先での信頼関係に影響することも考えられるので、スムーズな退職を目指した方がおすすめではあります。 ただし、今の職場がブラック企業でとにかく辞めたい、退職届を受け取ってもらえないなど、「2~3ヶ月前なんて悠長なことを言っていないで、できるだけ早く辞めたい」こともあるかと思います。 その際には、民法第627条1項で 当事者が雇用の期間を定めなかったときには、当事者はいつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から二週間を経過することによって終了する。 と定められているため、2週間前に退職届を渡せば退職できます。就業規則よりも民法のほうが優先されるからです。「どうしても早く辞めたい」「なかなか辞めさせてもらえない」という時の最後の手段として知っておきましょう。 退職後に気を付けたいこと 次の転職先を決めずに退職すると、次の日からは自分の好きなように時間を使えるようになります。遅くまで寝てても、深夜まで起きていてももう問題はありません。 今はコロナで自粛が求められている時期ではありますが、気晴らしに小旅行などをしながらゆっくりこれからのことを考えてみるのもいいでしょう。 しかし、いくらでも自分の好きなように時間を使えるからといってそのままのんびりしてしまうと、転職活動で「ブランク」と呼ばれる「何もしていない時間」が長引いてしまうリスクがあります。 企業によってはブランク期間があまり長すぎないことを好むケースもありますし、自分自身も「転職先がなかなか決まらない」ことに焦ってしまって転職活動がうまくいかなかったり、転職先に妥協したりしてしまうかもしれません。 そうならないようにするには、退職後もスケジュール感を持って活動することをおすすめします。 ・退職後のリフレッシュ期間をいつまでにするか・いつから転職活動を始めたいか・いつまでに転職活動を終えたいか など、およその目安を考えておきましょう。 早く辞めたいと思うと、何よりもまず今の環境を早く変えることに気持ちが向いてしまいますが、次の転職先では「早く辞めたい」と思うような状況にならないような転職活動をするためにも、きちんと自分の気持ちや今後について整理し、計画的に転職に向けて行動を起こしていくことが大切です。 もしプロの力を活用して、自分の気持ちや今後の可能性について効率的に、客観的に確認したいとご希望の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

30代で仕事を辞めたい!後悔したくない人に伝えたい7つのこと

「仕事を辞めたい」と思っても、いざ転職するとなれば、30代の転職は20代の転職と少し意味合いが異なります。だからこそ、20代よりも転職に対する戸惑いや不安もあり、少し慎重になってしまうものです。 30代の決断は今後のキャリアに大きく影響するからこそ、転職するにしても、今の会社にいるにしても、後悔しない選択を選びたいですよね。 そこで今回は、キャリアコンサルタントの視点から、30代で仕事を辞めたいと思う人がこれから後悔しない選択を選べるように、7つのことをご紹介します。 1. 30代で仕事を辞めたいと思うことは誰にでもある 「仕事を辞めたい」という思いは、何歳になっても生じるものです。特に中堅として仕事を任されるようになり、会社の様々な状況も20代の頃よりも見えてきたからこそ、「この先このままでもいいのか?」と立ち止まって考えたくなるのは、ごく自然なことでしょう。 実際に、総務省統計局が発表した「労働力調査」(2020年)によると、転職者数は25-34歳で73万人、35-44歳で60万人と、30代でも実に多くの人が転職しています。 キャリアコンサルタントとして現場に接していると、その転職理由の本音は、以下のような理由が多いと実感しています。 ①仕事にやりがいを感じない、他にやりたいことがある 「今の仕事にやりがいを感じない」「実は他にやりたいことがある」と感じている30代の方も多くいます。仕事がこなせるようになったからこそ、「今の仕事はこれからもずっと同じことの繰り返し」とわかってしまったり、「自分のやりたいことはこれでよかったのか」という疑問がよぎったり、「新しい成長の場」を求めたくなったりしてしまうのです。 あるいは、20代を「仕事の基礎を身につける期間」と位置付け、30代は「ずっと前からやりたかったこと」「実現したかった生き方」を実現するために、「やりたいこと」に向かって歩き出す人もいます。 ②この会社での出世・昇格が望めない 30代になると、社内の評価もおよそ固まってきます。出世や昇格するばかりが幸せではないのですが、組織のなかで定期的に人事評価が行われていれば、出世や昇格する同期や後輩に複雑な思いを抱き、モチベーションが下がるのもごく自然な感情といえます。 人事評価だけでなく、職場での評価も固定化される企業も多くありますので、同期や後輩は評価されているのに、自分はなかなか評価されない…と評価に納得がいかず、転職を考えるようになります。 会社が変われば評価軸も変わるので、他人からの評価も変わります。努力しても評価が変わらなかったり、会社の評価軸が合わない場合には、転職を視野にいれることは賢明かもしれません。 ③給与やボーナスが低く、待遇が悪い 20代のうちは、給与がボーナスが低くても自分一人で生活する分には困らないと思っていても、30代になり家族を持つようになる、あるいは家族を持ちたいと思ったときに「このままでは難しい」と転職を考える方も少なくありません。 また「30代になったら昇給するのではないか」と思っていたのに、実際に30代になってみると思ってたほど給与が変わらず「ずっとこの給与では…」と先行きに不安を感じて退職を考える人もいます。 ④残業が多い、休日が少ない 「残業が多い」「休日が少ない」といったことが、30代になるとじわじわと負担になってくることもあります。 体力のある20代のころは勢いで乗り切れたものの、30代になり体力にも少し変化がでてくると、「今は何とかなっても、ずっとこのままではさすがにキツいのでは…」と不安になるのです。 ⑤上司と合わない 「上司と合わない」のは、組織で働いている以上、何歳になってもつきまとう課題です。しかし、まだ社会人経験が浅い20代のころの「上司と合わない」には感情的な部分があることもありますが、30代になって感じる「上司と合わない」は様々な努力をした結果の「どうしても合わない」ではないでしょうか。 30代になると「異動の実現可能性」もわかってきます。なかなか異動が叶わない企業もありますので、「このままずっとこの上司と一緒に仕事を続けるくらいなら」と転職を考える方も少なくありません。 2. 会社を辞めずに済む選択肢も一度考えてみる 仕事を辞めるにしても、辞めないにしてもどちらの道を選んでもできる限り後悔を避けたいのであれば、「まずは今の会社を辞めずに済む選択肢はあるのか」を見極める必要があります。 次のような視点から、客観的に今の状況を整理してみましょう。 ①会社や事業の将来性はあるか 特に「仕事にやりがいを感じない」「他にやりたいことがある」という思いから、「今の仕事」ではなくて「他の仕事」に心が向き始めたときには、今の会社や事業の将来性や成長性を客観的に判断してみてください。 もし、事業が伸びていたり、組織が大きく成長しようとしている企業であれば、その成長に伴ってあなたの仕事や役割も将来変わる可能性があるからです。 ②自分の話を真剣に聞いてくれる上司はいるか もし、辞めたい理由があったとしても自分の話を真剣に聞いてくれる上司がいるのであれば、辞めるかどうかの判断は上司に相談してからでも遅くはありません。 たとえば「仕事にやりがいを感じない」「残業が多いので続けるのが不安」などの理由であれば、上司に相談すれば、仕事について話し合うなかでモチベーションが回復したり、残業が多い状況が変わったりと、転職しなくても現状が変わる可能性があるからです。 テレワークが進み、相談がしにくい環境の方もいらっしゃるかもしれませんが、もし上司が自分の話をきちんと聞いてくれる人ならば、ぜひ勇気を出して相談してみましょう。 ③待遇などの状況が改善される可能性があるか 給与やボーナス、休日等の待遇が原因であれば、それがいつか改善される可能性はあるのかを確認してみましょう。 例えば、勤続年数によって40代、50代となれば少しは給与があがるのか、健康経営などが注目されるなかで年間休日が見直されるような会社かどうか、社内をみてみてください。 「どうも給与が上がりそうな可能性はない」「経営陣は、従業員の休日になんか関心がなさそうだ」ということであれば、状況を変えるには転職するしかないでしょう。 ④やりたい仕事ができる可能性があるか 異動など、社内の制度を活用して、やりたい仕事ができる可能性、あるいはやりがいを感じられそうな仕事ができる可能性はあるでしょうか。 もしあなたに対する社内の評価が悪くないのであれば、新しい職場でまたゼロから信頼と人間関係を築くよりも、すでにそれが築かれている今の環境のほうが仕事が進めやすいということもあります。 3.これからのキャリアを真剣に考える 「辞めたい」と思った今は、キャリアを真剣に考え直すチャンスでもあります。今の会社での状況を見直したら、今度は自分自身のキャリアに対する考えを整理してみましょう。 定年が現在のまま65歳だったとしても、あと30年前後は仕事を続けることになります。今の30代がその年になるころには、定年はさらに68歳、70歳と延長されているかもしれません。 この先の人生で「働く時間」はまだたくさんあります。その長い時間を、どのような仕事にをして過ごしたいのか、「転職前提」でも「今の会社にいることが前提」でもなく、フラットに考えてみましょう。 ①自分は何がやりたいのか? 「仕事を辞めたい」の後に必ずついて回るのが「では次に何がやりたいのか?」という問いです。「これから先、自分は何がやりたいのか?」「なぜやりたいのか?」を考えてみましょう。 転職するならばこの転職理由は必ず必要になりますし、今の会社を続けるにしても「何がやりたいのか?」をなおざりにしたままでは、モヤモヤした思いがずっと残ることになってしまいます。 もしもやりたいことがあるならば、自分が「やりたい」と思っていることに一度正直になっておくことが大事です。「やりたい」という気持ちに一度はしっかり向き合っておかないと、それがずっと心残りになってしまう可能性もあるからです。 そして、そのやりたいことに対して、 ・そのやりたいことに対する自分の本気度はどれくらいなのか?・今からそれを実現するにはどんな環境で、何が必要か?・様々なリスクを伴ってもやりたいか? をできる限り具体的に考えてみましょう。 ただ、「やりたいこと」が見つからない人もいらっしゃるでしょう。たとえば ・とにかく「辞めたい」ので、とても将来のことが考えられない。・仕事に強いこだわりがあるわけではないので、考えてもわからない。・「やりたいこと」というよりは、今の自分のスキルや経験で「できること」が何だかわからない。 という場合です。そんなときには、人に相談したり、何か興味のあるイベント等に参加してみたり、試しに求人をチェックしてみたりと、今までとは違う行動を起こしてみてください。何かヒントが見つかるかもしれません。 ※「何がしたいかわからない」を見つけるための方法はこちらのコラムで詳しくご紹介しています。 https://career-lab.biz/column/30s_201118/ そして「自分は何がやりたいのか?」が見えてきたら、辞めるか辞めないかは、 ・そのやりたいことは社内ではできないのか?・今の会社を辞めてもやりたいことか?・やりたいことは転職すれば実現できるのか?・その転職は成功するのか? にそって判断していくことになります。ただ転職が成功するかしないかは、やってみないとわかりませんので、今の仕事を続けて実際に転職活動をしながら、見極めていくとよいでしょう。 ②自分が望むライフスタイルはどのようなものか? ただ、すべての人が「これがやりたい」という仕事に対する強い思いを持っているわけではなく、「仕事は生計を立てられれば何でもいい。それよりも自分には、実現したいライフスタイルがある」という人もいます。 この場合、「自分は何がやりたいのか?」を仕事軸ではなくて、「ライフスタイル軸」で整理してみましょう。 ・コロナで東京で働くリスクを感じたので、地方で働きたい。・テレワークできる仕事がしたい。・子どもを自然の中で育てたい。・家族と過ごす時間をしっかりとりたい。・趣味の時間を優先したい。 などなど、「仕事よりも大切なものを優先する働き方」を選びたいのであれば、ぜひ自分が望むライフスタイルはどのようなものかを具体的に描いてみてください。 そうすれば、これからのキャリアを選ぶ選択は「そのライフスタイルが実現できるか」が判断軸となります。その判断軸に沿って選択していけば、望むライフスタイルも手に入るでしょう。 ③収入はどれくらい希望するのか? もう一つ、キャリアを考える上で重要なのが「自分はどれくらいの収入を希望するのか?」「収入は自分にとってどれくらい優先すべきことなのか?」です。 収入はもちろん誰にとっても重要ですが、どれくらいの年収を希望するのか?目指したいのか?は人によって異なります。 「年収1000万以上は目指したい」という人もいれば、「そんなに物欲もないので現状維持程度で生活できれば十分」という人もいるでしょう。 そして年収に対する思いも「多少ハードワークになっても、絶対これだけは欲しい」とこだわりが強い方もいれば、「年収よりも仕事内容や、労働時間、休日などを優先したいという」方もいます。 自分が必要とする年収が今の企業で得られないならば、転職するしか方法はありません。自分の収入に対する考え、こだわり度を知り、年収に対する優先度合いをはっきりさせておくことは、今後のキャリアを選択するときに重要な判断軸となります。 4.30代の転職者に企業が求めることを知っておく 現在の環境やこの先やりたいことを考えたときに、今の会社では状況の改善は見込めず、転職がベストな選択肢になることもあります。転職活動をする前に、企業が30代の候補者に何を求めているのかを理解しておきましょう。 ①即戦力となる経験があるか? 企業が30代を中途採用する際に求めるのは、なんといっても実務を教える必要のない即戦力です。 転職先に新卒入社して10年前後の同世代の社員と、同レベルかそれ以上の即戦力が求められると認識しておきましょう。 ②職場でうまくやれるコミュニケーション力があるか? 企業がこの世代の中途採用で、即戦力と同様に重要視しているのが、職場でうまく人間関係を構築できるコミュニケーション力です。 30代の中途入社者には、自分から周囲と適切なコミュニケーションをとって、仕事をやりやすい人間関係を築いていくことも求められます。 これには「社風に合うかどうか」というところも含まれ、求めるキャリアをもっている人材でも社風に合わなそうであれば「周囲とうまくやっていけるか懸念がある」ということで不採用になることもあります。 5.30代の応募者に対し企業が気になることも知っておく また転職活動では、「企業が求めるものは何か」と同時に、「30代の応募者に対して企業は何を気にするのか?」を知っておくことも大切です。企業が何を気にするのかを知り、それに対して企業が納得できる材料を持っていれば、転職活動もうまくいき、希望する転職先から内定を得やすくなるでしょう。 反対に、「企業が気になる点」に対して企業が納得する材料が少ないと、転職活動は苦戦することが予想されます。ここでは、どんな職種でも共通する、企業が気になる3つのことと、なぜそれを企業は気にするのかという背景を確認しておきましょう。 ①退職理由・志望理由は何か? どの年代の転職者に対しても「退職理由・志望理由」は気になるものですが、30代の転職者だからこそ特に注視するポイントがあります。それが、 ・退職理由・志望理由は地に足がついているか。・志望理由は自社の事業内容をよく理解し、自分自身が目指すキャリアと一致していることが語られているか。・志望理由のなかで、自分が身につけてきた経験をどのように活かしていけるかをきちんと語っているか。 です。 20代であれば、「思い優先」でも意欲があるとして評価してもらえますが、30代ではそうはいきません。 企業は30代の転職者には、「社会人経験の長さなりに、経験に基づいてきちんと考えて答えを用意してきていること」を求めます。「転職に対してどれだけ深く、きちんと先を見通して考えているか」が「その人の思考力・仕事力」の一つの判断材料にもなるからです。 また、企業側は採用する以上は「できれば長く勤めてほしい」と考えています。だからこそ「しっかり考えて選んだ決断として応募してきた」ことがわかるのが望ましいのです。 ②転職回数は多いか? 前述のように、企業側は採用する以上は「できれば長く勤めてほしい」と考えています。転職回数を気にする企業が多いのはそうした理由からで、転職回数が多いと、「退職することに抵抗感がなく、採用しても数年ですぐに辞めてしまうのではないか?」と懸念します。 30代であれば転職回数が2~3回であれば全く問題ありませんが、4回以上となると「転職の多い人」という印象となります。 転職回数が多い場合には、企業が納得するような「転職理由」や、「数年で辞めるかもしれないけれど、在籍している数年のうちに大きな結果を出せる」と企業が期待できるほどの実績が必要となるでしょう。 ③マネジメント経験はあるか? 多くの企業では30代がリーダー、あるいはマネージャーとして現場の実務をまとめる立場にあります。 30代では現場でも即戦力が求められることからも、30代の転職ではマネジメント経験を求められることが多くなり、実際にマネジメント経験があると選択肢は広がります。 ではメンバークラスはどうか?という点ですが、採用に年齢制限を設けることは法律で禁止されてはいるものの、実際にはメンバークラスの採用であれば、20代のほうが企業が求めるスペックをより満たしていることも多くなり、採用される可能性は20代のほうが高くなります。 6.30代の転職活動で後悔しないためにも、納得いくまで考える 企業側からのこのようなニーズと向き合いながら転職活動をすることになりますが、そのなかで後悔しないためには、納得いくまで考えることが重要です。 ただ、じっくり考えることは大切なのですが、考えすぎて、あるいは慎重になりすぎてアクションが起こせないと、視野を広げることも判断に必要な情報を集めることもできなくなってしまいます。 行動を起こすことで考えが深まったり、新たな情報が入ったりすることもありますので、身近な人や転職エージェント、キャリアコンサルタントに相談するなどで、周囲の力も上手に使って判断材料となる情報を集めましょう。 後悔しないために納得いくまで考えることが必要なのは、次の2つの問いです。そしてこれらが明確になったら、その自分で出した答えに合うような企業をしっかり調べ、選んでいきましょう。 ①今後実現したいキャリアプランやライフスタイルは何か? 20代の転職であれば、たとえ失敗しても軌道修正は比較的容易にできます。30代の転職で失敗した際に、軌道修正ができないとはいいませんが、それは20代のときほどは容易ではありません。 だからこそ、「この転職で実現したいキャリアプランは何か?」「どんなライフスタイルを手にいれたいのか?」について具体的に考えておきましょう。 転職先を選ぶ際も、目先の条件だけでなく、「自分の描いているキャリアプランが実現できるのか?」「叶えたいライフスタイルが叶うのか?」という視点で選ぶと、より希望に叶う転職先に出会えるでしょう。 ②転職先に求める条件は何か? とはいえ、企業が30代の転職に即戦力を求める以上、何もかもが希望通りの理想の転職先に出会えるとも限りません。 転職活動では、1つの条件は希望通りだけど、他が希望を満たさないということがよくあります。たとえば、 「仕事は希望通りだけど、年収が希望より低い」「年収も仕事も希望通りだけど、勤務地が遠い…」 という具合です。 その時に納得した決断ができるように、30代での転職活動では「この転職で、一番大事にしたいものは何か?」という優先順位を明確にしておきましょう。転職先を選ぶ判断材料には ・事業内容・仕事内容・社風・年収・福利厚生・勤務時間(残業時間の多さや、フレックスタイム制などの有無も含む)・勤務地(テレワークの有無も含む)・社員との相性(面接官や人事の印象) などがあります。どれも満足できることが最高ですが、そうではなかったときに「自分は何が一番譲れないのか?」「それはなぜか?」「一番叶えたい条件が叶えば良しとするのか?」「あくまでも複数の条件を満たす転職先にこだわるのか?」をはっきりさせておくと転職活動に役立ちます。 ただ複数の条件にこだわりたい場合、待っていれば希望に合う求人に出会えることもありますが、それは運なので、待っていれば必ず希望通りの求人が見つかるわけではありません。また、自分の希望通りの求人があったとしても、その企業に内定するどうかも別の話です。 「複数の条件を満たす転職先にこだわっていたらなかなか転職先が見つからず、結局転職のタイミングを逃してしまった」「最初に断った企業が、実は一番条件に近かった」ということもあります。 その可能性を踏まえたうえで、「それでもここまではこだわりたい」とするか、「今のタイミングで転職したいから、この条件以外は叶わなくてもいい」とするか、予め考えを整理しておけば、どのような結果になったとしても「自分でしっかり考えて出した答えだから」と、後悔するリスクは減らせるでしょう。 7.30代で未経験の仕事にチャレンジしたいならば、知っておきたい重要なことがある 最後に、「仕事を辞めたい」と思うようになったきっかけが「他にやりたいことがある」からであり、それが未経験の仕事だった場合にどうするか?についてもご紹介しておきたいと思います。 「他にやりたいことがある」という思いがあるならば、その思いを大切にし、社内の異動で希望が叶うならば異動希望を出し、社内では叶えられないのであれば、その「やりたいこと」ができそうな転職先を探して転職活動をしてみることをおすすめします。 あるいは、今は副業もしやすい環境が整っているので、まずは副業から小さく始めてみるのもいいかもしれません。 「やりたい」と思っている気持ちがあるのに、「でも難しいだろうし…」など、様々な理由をつけてやらないままにしておくと、「やっぱりやっておけばよかった」「チャレンジしてみればよかった」「本当はずっと●●がやりたいのに」と後悔する日がくるかもしれないからです。 また、「本当はやりたいことが他にあるから」と今の仕事に身が入らない言い訳にもなってしまいます。 もちろん、30代から未経験の仕事へ転職するのは簡単なことではありません。しかし、チャンスはゼロではないですし、やってみることで視野も広がります。たとえ、叶わなかったとしても、「やってみたけれどもダメだった」という納得感も生まれますから、チャレンジする価値はあるでしょう。 30代で未経験の仕事へキャリアチェンジする時に必要な覚悟については、こちらのコラムでも詳しく紹介していますので、よろしければぜひご覧ください。 http://career-lab.biz/column/30%E4%BB%A3%E3%81%A7%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%B8%E8%BB%A2%E8%81%B7%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89%E8%80%83%E3%81%88%E3%81%9F/ いかがでしたでしょうか。 どんな決断をするにせよ、納得できるまで考え、そして行動してみることが、後悔をしない選択をするための大切なポイントとなります。 そして私たちキャリアコンサルタントは、そんな後悔しない意思決定ができるよう、あなたのキャリアやライフスタイルに対する考えを整理するサポートをしています。後悔しない選択をするためにも、ぜひお気軽に活用してみてください。

仕事を辞めたいけど次がない!悩んだ時の解決法

「仕事を辞めたい!」そう思っても、次の転職先のあてがなければ、「辞めたい」という覆思いを抱えたまま、今の仕事を続けることになります。でもそんなモヤモヤしたまま仕事を続けるのは、とてもストレスフルな状態ですよね。 仕事を辞めたいけれど、自分に次の転職先はあるのか?転職先があっても今よりも仕事内容や待遇が悪くなってしまうのではないか。それならばこのままここにいるしかないのか…そう思い悩んだときには、このように考えてみませんか。 1. 本当に「次がない」のか?自分の経験の棚卸をする まずは、本当に「次がない」のか、自分の経験の棚卸をしてみましょう。経験の棚卸とは、 ①会社概要②所属部署③業務内容④習得したスキル⑤仕事の実績(営業実績、関わったプロジェクト、社内表彰の経験、マネジメントや後輩指導経験など)⑥やりがいを感じたこと⑦仕事上で心がけていた(こだわっていた)こと などの項目について、今までの経験を整理することです。そして、整理する際には以下の3点に意識して書くようにしましょう。 ・実績、担当顧客数、毎月の処理件数などなど具体的な数字が出せるものは具体的な数字を書く。・まずは小さなことでも書き出していく。・自分の業務が「誰に」「何を」「どのように」提供していたのかを書く。 これが次の転職先にはどのような可能性があるか?を考えるベースになります。 「次がない」と思っているのは自分だけかもしれない 経験の棚卸は自分一人で行えるものですが、実は自分だけで整理をしていると、強みを見落としてしまう、あるいは自分にとっては当たり前すぎて、強みとは認識できずにいるということが起こります。 特に転職経験がない場合、今の会社での業務経験が客観的にどのように評価されるのかを確認する機会がないため、「次がない」と思い込んでしまっているかもしれません。あるいは、自分にとっては何気なくできることが実は企業から高く評価されることに気づかないだけかもしれません。 「次がない」と思い悩んでいても、中途採用やキャリアをよく知る人があなたのキャリアを聞いたら「次がないなんて、とんでもない!」ということも大いにありえるのです。 プロのキャリアコンサルタントを活用して経験の棚卸を そこでおすすめなのが、プロのキャリアコンサルタントに経験の棚卸をサポートしてもらうことです。プロのキャリアコンサルタントと一緒に経験の棚卸を行うことで、次のようなメリットが得られます。 キャリアコンサルタントと経験の棚卸をするメリット ・どんな業務を棚卸していけばいいのか、「棚卸をする視点」がわかる。・自分の業務経験や、仕事上の強みがわかる(自分の経験の何を企業が評価するのかがわかる)。・自分の業務経験や、仕事上の強みを言語化するサポートをしてくれる。・その仕事を活かして、どのような選択肢が考えられるか、情報を得られる。 転職エージェントにもキャリアのプロがいますが、転職エージェントでは転職エージェントにある求人の紹介が前提となりますので、「いきなり転職の話をするのではなくて、まずは棚卸をしてから考えたい」というケースでは、プロのキャリアコンサルタントのキャリア相談がおすすめです。 2. 次がないけど辞めてもいいのか?メリットを知っておく。 退職時に転職先が決まっている方が安心ですが、「次は決まっていないけど、とにかく辞めたい」という気持ちが高まってしまうこともあります。 厚生労働省の「転職者実態調査」(平成27年)によると、転職先を決めずに退職した人の割合は25.8%。約4人に1人は次がなくても辞める道を選んでいます。それには、次が決まっていなくても辞めることによる、次のメリットがあるからです。 次がないけど辞めるメリット①ストレスから解放される 退職してしまえば、「辞めたい」という気持ちの原因となっているストレスから解放されます。これは何より大きいメリットと言えるでしょう。 大きなストレスから解放されるのは、自分の精神的にもプラスですが、転職活動にもプラスになることもあります。なぜなら、現職での大きなストレスが、「覇気がない」「表情が疲れている」「発言が消極的」など、転職活動に影響している可能性もあるからです。 仕事を辞めてしまい、ストレスから解放されれば、イキイキとした表情で転職活動をすることができ、それが好結果をもたらすことも考えられるでしょう。 次がないけど辞めるメリット②落ち着いて転職活動ができる 仕事を続けながらの転職活動は、平日の夜や土日など、空いた時間を使って行う必要があります。仕事が忙しかったり、疲れてしまったりすると、思うように進まないこともありますが、仕事を辞めてしまえば転職活動を行う時間はたっぷりあります。 自分が次にやりたいことを考える、いろんな人に会って話を聞いてみる、次の転職先をじっくり選ぶなど、落ち着いて情報収集や転職活動を行うことができるでしょう。 次がないけど辞めるメリット③面接の日程調整が楽になる 仕事を続けながらの転職活動では、面接の日程調整が難しいという難問に直面します。営業職やフレックス制など、外出に違和感のない仕事であれば比較的面接日程も調整しやすいのですが、「外出すると目立ってしまう」「有休もとりにくい」といった職場では、面接に行くのも一苦労です。 その点、退職してしまえば時間は自分の好きなように調整できるので、面接の日程調整は格段に楽になります。興味のある企業に複数応募し、面接を通じて比較検討することも気兼ねなくできるでしょう。 3.次がないけど辞めてもいいのか?デメリットも知っておく このように「次がなくても辞める」メリットはありますが、「辞めたいけど次がないから辞められない」と今まさに思っているように、転職先を決めずに辞めるデメリットもあります。 改めてそのデメリットも確認しておきましょう。 次がないけど辞めるデメリット①経済的に不安定 最大のデメリットともいえるのが、やはりなんといっても収入が途絶え、経済的に不安定になることです。 失業給付は、自己都合の場合には、1週間の待機期間後に3ヶ月の給付制限期間があり、その期間の失業給付は給付されません。さらに、給付制限期間が終了し、求職の申込をしてから数えて約1か月後に最初の振込があります。つまり退職してから約4ヶ月以上は、無収入となります。 さらに、自己都合で退職した際に失業給付がもらえる期間は、雇用保険の被保険者であった期間によって次のように決められています。 【失業給付の給付日数】 ・1年以上10年未満:90日・10年以上20年未満:120日・20年以上:150日 このように20~30代前半ですと給付日数も90日と短いので、次の転職先が決まらないと経済的に不安定な状況になってしまうかもしれません。 次がないけど辞めるデメリット②転職活動が長引くリスクも 退職すれば時間はたっぷりあります。しかし、時間がたっぷりあることでかえってのんびりしてしまい、転職活動が長引くということも。 また経済的に安定するためにアルバイトを始めてしまうと、今度は「アルバイトをしているから…」ということが逃げ道となって転職活動に本腰が入らなくなってしまう人もいます。 さらに、離職期間が長くなると、求人に応募しても他の応募者との比較検討の際に「離職期間が長いから」という理由で不採用となるケースも出てきます。企業は、離職期間が長い人よりは、現職の人、または離職期間が短い人を好む傾向があるからです。 そうなると、今度は「なかなか内定がもらえない」という理由から転職活動が長引いてしまうリスクがあるのです。 次がないけど辞めるデメリット③転職先に妥協し条件が悪くなるリスクも その結果、転職先が選べなくなってくるというリスクもあります。「とにかく内定が出た企業に」と転職した結果、前職よりも条件や待遇が悪くなってしまうことも。 このように転職するたびに給与や待遇などの条件が悪くなる、転職の負のスパイラルに陥ってしまう人も少なからずいます。 次の転職先を決めずに辞めてしまうと、このようなリスクがあることを知っておきましょう。 4. 辞めたい気持ちは固まっているなら、転職活動を始める いろいろとご紹介してきましたが、「辞めたい」「もう辞める」という気持ちは固まっていて、ただ「次がない」という不安で二の足を踏んでいる状態ならば、まずは転職活動を始めてみましょう。 転職活動を実際に始めてみれば、本当に「次がない」のか、思っている以上に選択肢はあるのかも見えてきます。 ここで、転職活動を行う際の2つの重要なポイントも知っておきましょう。 転職活動はあらゆる手段を使おう 転職活動は、できる限りあらゆる手段を使いましょう。大手の転職情報サイト、転職エージェント、ビズリーチなどのスカウトが届く転職サイトなどのサービスの利用はもちろん、友人知人のネットワークも活用できるなら活用しましょう。今は、リファラル採用といって社員に友人知人を紹介してもらう採用手段も広がっているので、「今、転職先を探している」という情報を流しておけば、声がかかることもあるかもしれません。 様々な手段を活用すると、その分、転職活動に費やす時間もかかりますが、収集できる情報も多くなります。なかには、「リファラル採用でのみ募集している」など、その手段でのみ募集している求人もありますので、様々な手段を使うことは、手がかかる一方で、可能性を増やすことにもつながります。 転職エージェントを活用するメリット・デメリットを知っておこう ここでよく活用される転職エージェントのメリット、デメリットも押さえておきましょう。インターネット上には転職エージェントをおすすめするサイトがたくさんあります。それらのサイトで紹介されているように、転職エージェントには他にはないメリットがたくさんあります。 転職エージェントの主なメリット ・非公開の求人が多い。・企業の情報を詳しく教えてくれる。・プロの視点から、キャリアの可能性をアドバイスし、選択肢を提示してくれる。・職務経歴書の添削や、模擬面接など面接アドバイスをしてくれる。・面接情報を知っているので、面接対策がばっちりできる・退職交渉のアドバイスをしてくれる。・転職先との条件交渉をしてくれる。 このように転職するには非常によいサービスなのですが、一方でデメリットもあります。 転職エージェントを活用するデメリット ・担当のキャリアコンサルタントが自分の話を聞かず、押し進めてくることもある。・企業は転職エージェントから採用する際に、高額な手数料の支払いが発生するため、「それだけの採用コストもかけても採用したい人材」の募集に限られる。・転職エージェントに求人を出さない企業もある。 特に、転職エージェントへの手数料が発生するからこそ、転職エージェントからの採用はそれなりの人材を採用したいという思いが企業にも生じます。そのため、転職エージェント経由ではなく、自分で応募したほうが採用してもらいやすいことも時にはあることを知っておきましょう。 5. 「転職する」以外の選択肢も考えてみる 最後になりますが、「辞めたい」の後に転職しなければならないわけではありません。特に今は様々なかたちで収入を得ることができます。 「次はないけど辞めたい」と思ったときに仕事を辞め、次は転職せず、自分のスキルやキャリアを活かしてフリーランスになったり、好きなことを活かして起業することも、選択肢として考えてみるのもよいでしょう。 フリーランスになる スキルがあれば、その分野でフリーランスとして仕事を行うこともできます。今現在、コネやネットワークがなくても、今はクラウドソーシングサイトが数多くあり、そのようなサービスを利用して案件を獲得することができるでしょう。 収入の不安定さはありますが、スキルによっては会社員時代よりも稼ぐ人もいますので、「会社に縛られない働き方」をしたい方には合っているかもしれません。 ただ、フリーランスもメリットばかりではありません。フリーランスという道を選択するにあたって、知っておきたい現実はこちらにまとめてありますので、ご興味のある方はぜひご一読ください。 https://career-lab.biz/column/%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bc%9f%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b%e5%89%8d%e3%81%ab%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8a/ 自分の好きなことや経験を活かして起業する 起業のハードルも今はずいぶん低くなっています。また起業内容も、商品やサービスを提供するだけでなく、自分の好きなことや興味のある分野、経験を活かしてインターネット上でアフィリエイト収入や広告収入を得る手段もあります。 もちろん、簡単な道のりではありませんが、適性があれば自分の好きなことを活かして生計を立てることもできるでしょう。 いかがでしたでしょうか。 一人で考えていると「次がない」と思ってしまうかもしれませんが、自分一人で考えていると見えないだけで、他の視点から「たくさんの次がある」ことはよくあります。 自分では見えない「次」に何があるのか、可能性を見つけてみたい方はぜひお気軽にご相談ください。

やる気がでないから仕事を辞めたい…原因と対処法をわかりやすく紹介!

どうしても仕事にやる気がでない…。そんな日は誰にでもあります。仕事で失敗をしてしまった後、連休明け、忙しい毎日が続いた後など、「仕事にいきたくないなぁ」とモチベーションが下がってしまうことがあるのは、働いていれば当たり前のことです。 しかしその状態がずっと続き、「もう仕事を辞めたい…」と思うようになってしまったら、ストレスも限界まで近づいているサインです。そんなときにどうすればいいのか、キャリアコンサルタントの視点から、原因別の対処法をわかりやすく紹介します。 1.やる気がでない原因別の対処法はこちら!現状を変える方法を試してみよう 「仕事のやる気がでない」と一言にいっても、やる気がでない原因は人それぞれです。ここでは、原因別におすすめの対処法をご紹介しますので、今の状況がどれに当てはあるのか、もしくは複数の原因が重なっているのか、客観的に振り返ってみましょう。 やる気が出ない原因①将来が見えない 「この会社にいても将来が見えない」と、先の見えない不安が「やる気が出ない」原因になっていることがあります。 ここで「将来が見えない」と思うときは、次の3つの「将来」のいずれかが見えないことを不満に思っているのではないでしょうか。 ①産業構造の変化や社会の変化、コロナの影響などで、業界全体の将来が見えないこと②経営者の経営方針、能力、企業体質などの問題で、企業の将来が見えないこと③業界や企業としては安定しているが、社内で目指したいロールモデルがおらず(「こうなりたいと思える魅力的な先輩社員)、この会社でずっと働く自分の将来が見えないこと 今の状況はそのどれに(あるいはいくつ)当てはまるのか、「見えない将来」の正体を明確にしてみると、対処法もみえてきます。 【対処法】将来は「見えない」のか「知らない」のか、確かめてみる 実は「将来が見えない」と感じるときは、本当に「将来がない状況」と、「様々な情報を知らないために、『将来が見えない』と感じてしまっている状況」の2つの状況が考えられます。多くの場合は「本当に将来がない状況」かもしれませんが、すべてのケースで必ずしもそうではない可能性もあります。 たとえば、前述の「①業界全体の将来が見えない」ときにも、企業の生き残りをかけた戦略企画が自分の知らないところで動いているかもしれません。 「②企業の将来が見えない」ときにも、危機感を持った社内の有志が「プロジェクトX」もしくは、「プロフェッショナル仕事の流儀」さながらに、企業の将来のために動きだそうとしているかもしれません。 「③自分の将来が見えない」ときも、目立たないけれども魅力のある先輩社員に気づいていないだけかもしれません。 もしも「知らないだけ」だとしたら、知れば今の「将来が見えない」という気持ちが変わる可能性だってあります。上司や先輩社員との関係性が悪くなく、コミュニケーションが取れる状況ならば、ぜひ「将来が見えないと思っている」という今の率直な気持ちを伝えてみましょう。 今の仕事や社内の状況をよく知る上司や先輩社員は、あなたが伝えた不安に対して、仕事や社内の状況などを踏まえた反応をするはずです。その反応次第で、今が「本当に将来が見えない」のか、「実は希望がいくらか見える」のか、はっきりしてくるでしょう。 そしてそれがはっきりしてきたとき、「次に何をすべきか」という答えも自分のなかに生まれてくるのではないでしょうか。 やる気が出ない原因②職場の人間関係や雰囲気が合わない 人間関係は、仕事のやる気にも大きく影響します。 「職場の人間関係が合わない」「職場の人間関係でイライラしてストレスになっている」というすでに問題が顕在化している場合はもちろん、「人間関係が悪いわけではなないけれど、職場の雰囲気(社風)がどうも苦手」という「なんとなく居心地が悪い」という状況も、仕事へのモチベーションを下げる要因となってしまいます。 本音の転職理由では、人間関係(特に上司)が原因で辞める人も多いことを考えれば、職場が合わないことでやる気が出ないのは誰にでもよくあることだといえるでしょう。 【対策】変えることができる「4つのこと」を試してみる 職場の人間関係や雰囲気が合わないときに、自分の意志で変えることができるものが4つあります。ぜひこちらを試してみてください。 まず1つめは、自分自身の態度です。態度といっても、難しいことではなく「おはようございます」「お疲れさまでした」「(何かをしてもらったときの)ありがとうございます」の3つの挨拶を気持ちよく行うことを心がけてみてください。 これらの挨拶は、たった一言ですが、人間関係をスムーズにする潤滑油のような効果があります。 気持ちよい挨拶は、相手の心もほぐします。人間関係は鏡のようなものですから、自分が変われば、相手も変わる、あるいは人間関係が改善する可能性は大いにあるでしょう。 今はコロナでリモートワークになり、職場で会うことが少なくなっても、これらの挨拶はメール上であったとしても、一言添えれば印象が変わりますので、ぜひ試してみてください。 2つめは、相手に対する考え方です。嫌な相手、苦手な相手に対しては、ネガティブな気持ちがどうしても大きくなってしまうものです。しかし、その人にもその人なりの事情や思いがあります。 ここで相手の立場や状況を考えて、「この人もいろいろある」「仕方ないのかも」と、相手や職場を許容できる余地はないか、見方を変える余裕を持てないか、試してみるだけ試してみてはいかがでしょうか。 3つめは、自分のなかで「職場の人間関係や職場」が占めるマインドシェアです。不安や不満が大きくなってしまうと、どうしても自分の気持ちのなかでそれが占める割合が大きくなってしまい、大きくなればなるほど自分への影響も大きくなり、やる気が失われていってしまいます。 そのマインドシェアを変えるために、「仕事以外のこと」を考える時間を増やしていきましょう。趣味やプライベートの時間を充実させること、しっかり休むこと、リフレッシュすることに意識を向けて、仕事のマインドシェアが下がれば、気持ちも楽になってくるかもしれません。 4つめは、自分の働く環境、つまり転職です。1から3を試すだけ試してみて、どれもあまり役に立たなかったら、最後の手段として転職を真剣に考えていきましょう。 やる気が出ない原因③仕事がつまらない 一言に「仕事がつまらない」といっても、その「つまらない」理由はいろいろあるでしょう。たとえばこのような理由が考えられます。 ・ルーティンワークや同じことの繰り返しで、仕事が単調すぎる。・仕事の意味が感じられない。・仕事に向いていないので好きじゃない。・一緒に働いている人がつまらない。・新しいことや刺激がないので面白くない。・成長感を感じられない。・結果を出せない。 また、やる気がでない原因④の「職場の人間関係や雰囲気が合わない」ときにも、仕事がつまらなく感じてしまうものです。 「つまらない」と思いながら仕事を続けるのは、何より自分自身の精神衛生上もよくありません。また、「つまらない」と思いながら仕事に取り組んでいてはいい成果を出すことも難しいので、ますます仕事がつまらなくなるという悪循環に陥ってしまいます。 なんとかこの状態を抜け出すきっかけを探してみましょう。 【対策】一度客観的に、自分の仕事の価値を考えてみる このように仕事がつまらない時には、一度現在の自分と、自分の仕事を客観的に見直してみることをおすすめします。 ・自分の今の仕事は本当に自分に向いているのか?・仕事の意味を見出したり、成長する余地は本当にないのか?・一緒に働いている人は、本当につまらない人なのか?・新しい刺激は自分からも創り出すことはできないのか? などの視点から、考えてみましょう。 そしてできればこのプロセスは、誰かに相談することをお勧めします。同じ円錐でも、見るほうによって三角にも見えれば、円にも見えるように、「つまらないと感じる現状」も他人の視点から見ると、新たな見方があり、そこに現状を変えるきっかけや気づきがあるかもしれないからです。 参考までに、「単調すぎてつまらない仕事」「活気がない職場」を考え方ひとつ、向き合い方一つで「面白い仕事」「活気がある職場」に変えるコツを、読みやすいストーリーで紹介している本がこちらです。 https://www.amazon.co.jp/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5-%E2%80%95%E9%AE%AE%E5%BA%A6100%EF%BC%85%E3%81%B4%E3%81%A1%E3%81%B4%E3%81%A1%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%82%8A%E6%96%B9-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%83%B3%E3%83%BBC%E3%83%BB-%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3/dp/4152083263 主人公は職場のマネージャーですが、「何かを楽しく取り組むコツ」がとても簡単で、ひとりの社員としても十分実践できるものです。関連書籍も多くでていますので、「つまらない現状をなんとかしたい」という気持ちがありましたら、おすすめします。 「仕事がつまらない」という感情は不思議なもので、誰かと話したり、何かを読んだり、あるいは息抜きしたりといった「ちょっとしたきっかけ」で仕事に対する見方や考え方が変わり、「つまらない」という感情が消えることがあります。 つまらないから仕事を辞めることを考えるのは、きっかけがあっても変わらなかった、あるいはいろいろ試してみたけれど何もそのきっかけにならなかったときでも遅くないのではないでしょうか。 やる気が出ない原因④上司が評価してくれない がんばっているのに、一生懸命やっているのに、上司が評価してくれない。やっても報われない状況は、やる気がなくなってしまうのも当たり前です。 ただ、「上司が評価してくれない」というのも、少し掘り下げてみると実はいろいろな原因があります。仕事をする以上、「上司との付き合い方」はどこまでもついて回ります。たとえ、最終的に転職を選ぶにしても、今の状況を次に生かすために、一度だけ立ち止まって次のように考えてみましょう。 【対策】なぜ評価されないのか、客観的に分析してみる 「上司が評価してくれない」理由は、主に以下の原因が考えられます。 1.上司の性格に起因するもの(そもそもデキる部下が気に入らない、そもそも他人が優れていることを認めたくない、成果は全部自分のものにしたいなど) 2.上司と自分の人間関係に起因するもの(他の人は評価するが、自分との人間関係や相性が良くないため自分だけ評価されない、上司と自分のコミュニケーションがうまく取れていないなど) 3.仕事環境に起因するもの(上司が多忙で自分の仕事の成果を把握できていないなど) 4.自分自身に起因するもの(自分では気づいていないが評価基準を満たしていないことがある、成果は出していても報連相ができていないなどプロセスに何か問題がある、上司の意図を誤解してしまっているなど) 「上司の性格に起因するもの」であれば、上司の性格は変えようがありません。「仕方がない」と諦めるか、割り切って上司の性格に合わせた対応の仕方を考えるなどの対策が考えられるでしょう。 「上司と自分の人間関係に起因するもの」に関しては、こちらのコラムで詳しく対策を紹介しています。ぜひご一読ください。 https://career-lab.biz/column/yametai_201226/ 「仕事環境に起因するもの」や「自分自身に起因するもの」であれば、自分自身の取り組み方を変えれば、評価も変わってくる可能性は大いにあります。上司が多忙であれば、効率よく効果的に仕事の成果を報告するにはどうすればいいのか?を考えてみましょう。 もし同じ職場でもしうまくやっている同僚がいれば、そのやり方をまねてみるのもいいかもしれません。また、上司との人間関係が悪くないのであれば、「自分には何が足りないのか?」を上司に率直に聞けば一番明確な答えが返ってきますので、現状をはっきりさせたい場合には、試してみる価値があります。 やる気が出ない原因⑤待遇に不満 やる気がでない原因が、待遇への不満が根っこにあることも少なくありません。 ・こんなにがんばっているのに、給与が低い。・何年仕事をしても、給与が上がらない。・休みが少ない。・残業が多い。・通勤時間が長くて辛い。・有給がとれない。・コロナ対策をきちんとしてくれない。 など、様々な不満があるでしょう。これらの問題は、会社全体の決まり事であったり、業務の性質上どうにもならないことも多く、自分が頑張ったところで変えられるものではありません。 「どうしても辞められない」事情でもない限り、これらは職場を変えない限り、根本的な解決は難しいでしょう。 【対策】転職を前提に考えてみよう 待遇への不満は、他の原因とは異なり、個人の努力でそう簡単に解消できるものではありません。もしもこの状況に当てはまるのであれば、転職を前提に考え、アクションを起こしてみましょう。 いざ転職活動をするとなれば、キャリアの棚卸や履歴書・職務経歴書の作成、求人検索など、やらなければならないことがいろいろと出てきます。次の目標が明確に定まれば、やる気がない状況も変わっていくのではないでしょうか。 2.原因がよくわからなかったら、ゆっくり休息をとってみよう! ここまでやる気が出ない5つの原因とその対策を紹介してきましたが、「自分の場合は、いろいろと原因が重なっていて、どれかわからない」こともあると思います。あるいは、モチベーションがあまりにも低下していて、考えることすら面倒なこともあるでしょう。 そんなときは、まずはゆっくり休息をとってください。 そしてしっかり睡眠を取り、ウォーキングやヨガ、ストレッチ、筋トレやジョギングなどで軽く体を動かし、朝食をしっかりとるなど食事にも気を付けてみましょう。 睡眠、運動、食事が心の健康に重要であることは、厚生労働省はじめ多くの識者が提唱しています。やる気がでない原因がわからないときにも、ゆっくり休息を取り、しっかり食べ、適度に体を動かすことで、いつの間にか気持ちのあり方が変わってくるでしょう。 3.誰かに話してみよう! いずれのケースでも、できるならば現状を誰かに話してみることをおすすめします。 人は誰かに話をすることで、自分自身の考えが整理され、自分の状況を客観的に見つめることができます。 今、メンタルケアとして話をただ聞いてもらう「傾聴セラピー」が注目されつつあるように、「話を否定されずに聞いてもらう」ことにより得られる安心感や満足感が、やる気のない状況から「また頑張ってみようかな」と思えるきっかけになることもあるのです。 その話す相手が、自分の考えを否定されず安心して話せる相手、アドバイスとして考えを押し付けるのではなく、自分の考えを整理してくれるような相手であれば、その効果はさらに高くなります。 キャリアコンサルティングサービスでは、キャリア構築だけでなく、みなさまの話をじっくりお伺いし、このような仕事に対するモヤモヤした状況を立て直し、気持ちよく仕事に向き合えるようになるためのお手伝いもしています。 身近に相談できる人が思い浮かばなかった際には、ぜひ選択肢の一つとして考えてみてください。

仕事を辞めたい…上司を説得して円満退職を実現する5つのポイント

「仕事を辞めたい」と思っても、スムーズに退職ができるか、退職交渉でこじれるのではないかと不安で仕事が辞められない…とモヤモヤしていませんか。 退職は確かに言い出しにくいものですが、ポイントを押さえれば円満退職が実現できます。上司とうまくコミュニケーションをとって、気持ちよく退職できるような手順を確認しておきましょう。 1.円満退職をしたいと思ったらまずは下準備 仕事を辞めると決めたら、いきなり上司に退職の意思を伝えるのではなく、円満退職にむけた下準備に取り掛かりましょう。下準備のポイントは以下の2つです。 1)規則で退職までのスケジュールを確認 まずは、就業規則を確認します。就業規則には退職する場合にどれくらい前に退職の意思を伝える必要があるのかが明記されています。多くの会社では1ヶ月前ですが、異なる場合もありますので、自社の就業規則をチェックしてみてください。 就業規則で定められた期日までに上司に伝えれば、規則上は問題はありませんが、円満退職を目指すならば、その期日よりも1~2か月、余裕を持って伝えることをおすすめします。 たとえば1ヶ月前に退職の意思を伝えることが定められている場合には、退職したい期日の2~3ヶ月前(ベストは3ヶ月前)に直属の上司に伝えるようにしましょう。 社員が退職する場合、その抜けたポジションを社内の異動か、社外からの採用で補充する必要があります。その人員調整はすぐにできるものではありません。だからこそ、人員調整を行う余裕がないスケジュールで退職の意向を伝えると、「後任の目途が立たない」「人員の補充が間に合わない」などの本音の理由から、強い引き止めにあいかねません。 民法では2週間前までに労働契約の解約の申入れ(退職届)を提出するように定められていますので、法律的にはそれで問題はないのですが、円満退職を目指すのであれば、上司や人事が自分の後任を調整するために余裕のあるスケジュールを確保できる時期に伝えることが大切です。 2) 円満退職を目指すならば、退職の時期は12月末か3月末に 退職の時期は、可能であれば一般的に退職者が多い年末の12月末か、多くの企業が年度末を迎える3月末退職がおすすめです。 このタイミングで転職を考える人は多いので、会社にとっては ・後任を採用する場合に採用活動が行いやすい・後任を採用しない場合でも、人事異動のタイミングと重なるので、引継ぎの作業を社内・社外ともにスムーズに進めやすい というメリットがあるからです。 但し、辞めるタイミングとしては、仕事やプロジェクトの区切りとなる時がベストなので、その区切りが12月末や3月末に重ならない場合には、仕事やプロジェクトの区切りを優先しましょう。 特にプロジェクトなどは、途中で退職してしまうと引き継ぐ後任も仕事がやりにくい、あるいは後任が補充されないのでプロジェクトメンバーに負担がかかるという事態になります。 退職する際には、自分の都合だけでなく、関係者(会社、上司、自分の仕事を引き継ぐ後任、職場の同僚)の状況も考慮して、相手が最も困らないタイミングで退職するようにすると、円満退職を実現しやすくなると覚えておきましょう。 3)退職後の転職先を決めておく 必ずしも必要な条件ではありませんが、退職後の転職先を決めておくと、円満退職しやすくなります。直属の上司に退職の意思を伝える際に、「すでに転職先が決まっている」(転職先の企業名を伝える必要はありません)ということであれば、「次が決まっているなら仕方がない」と強い引き止めにあいにくくなるからです。 また、自分を待っていてくれる次の企業があると思えば、強い意志を持って退職交渉に臨むこともできます。 反対に、退職後の転職先が決まっていないと、退職後は無職となります。自己都合なので、失業保険を受け取ることができるのは、約3ヶ月後*になることもあり、金銭的な不安定さを上司に指摘・説得されてしまって、スムーズに話が進みにくくなってしまうことも大いに考えられます。 退職したい期日の2~3ヶ月前位には転職先も決められるように、転職活動は計画的に始めておきましょう。 *失業保険は、自己都合の場合、失業保険の基本手当の受給資格が決定した日(=離職日の翌日)から7日間の待期期間に加えて2カ月の給付制限があります。給付制限が終わった後、実際に振り込まれるのは4週間後となりますので、受け取るまでに約3ヶ月かかります。 2.上司に退職の意思を伝えるタイミングと伝え方 退職のスケジュールが決まったら、次は直属の上司に退職の意思を伝えるタイミングと伝え方のポイントをおさえておきましょう。 1)上司が忙しくないタイミングを見計らって 退職の時期が決まったら、退職日の3ヶ月前程度のタイミングで直属の上司に意思を伝えます。 いきなり「退職したい」とその場で伝えるのではなく、「ちょっとお話したいことがあるので、お時間をいただけませんか」と別途面談するアポイントを取ることから始めましょう。 上司が忙しくてなかなか言い出すタイミングがつかめない、リモートワークで会う機会がなかなかないなどの場合は、アポイントだけであればメールで連絡するのでも構いません(但し、退職の意思を伝えるのは、可能な限り口頭で伝えるようにしましょう)。 上司との面談の時間は、上司との関係や上司のタイプによって30分から1時間程度、静かに話せる会議室などを用意して設定してください。 もし直属の上司との関係があまりよくない場合でも、退職の意思は必ず最初に直属の上司に伝えるようにしてください。直属の上司を飛ばして人事や、他部署の上司に伝えてしまうのは、直属の上司にしてはあまりよい状況ではなく、それが円満退職を妨げる要因になってしまうかもしれないからです。 2)退職の強い意志をもって臨む 直属の上司に伝える際には、退職の強い意志を持って臨みましょう。退職の決意が揺るがない雰囲気が伝われば、引き止められにくくなります。 しかし、「●月×日に退職します」と一方的に伝えるのでは、心証が悪くなってしまい、円満退職を目指したい場合にはマイナスになります。強い意志を持ちつつも、「●月×日に退職したいと考えているのですが」と相談口調で伝えるようにしましょう。 また、退職の意思を伝える前に、今までの上司との関係がどのようなものであれ、「今まで本当にお世話になったのですが」と感謝を伝えるようにすると、話がスムーズに進みやすくなります。 3.上司に引き止められない退職理由の2つのポイント 上司との面談が設定できたら、退職理由をどのように上司に伝えるかを考えておきましょう。引き止められないようにするためには、次の2点がとても重要になります。 1)ネガティブな退職理由は避ける 「残業時間が多すぎる」「給与が少なすぎる」「休みが少なくてしんどい」「人間関係がストレスになっている」「仕事が合わない、やりがいを感じられない」 たとえ上記のような理由から、退職を決意したとしても、その理由をそのまま上司に伝えるのは得策ではありません。 ネガティブな退職理由は、 「業務を調整するから」「担当を変えるから」「異動できないか、人事にかけあってみるから」「人間関係は、転職してもその次の職場でよくなるとも限らないよ」 など、上司に引き止められてしまう可能性が高く、またそれに対する反論もしにくくなってしまうからです。また、退職日まで、まだ2~3ヶ月あるタイミングで話をするため、会社への批判や不満を伝えてしまうと、それまでの間、上司との関係が気まずくなってしまう可能性もあります。 本音の退職理由は、心の中にしまっておきましょう。 2)「他にやりたいことがある」と前向きな理由で ではどんな理由なら引き止めに合いにくいかというと、「他にやりたいことがある」という自分のキャリアを考えた、前向きな退職理由です。 なぜその仕事がやりたいのか、今の会社ではそれができないキャリアプランと共にを伝えましょう。 「退職が本人のやりたいことにとってベストな選択なのだ」と上司が思えれば、惜しむ気持ちはあれど、やりたいことに向かって踏み出す一歩を応援してくれるか、「それならば仕方ない」と諦めてくれるでしょう。 4. 上司に引き止められたときの対処法 あなたが職場に欠かせない優秀な人材だった場合、あるいは人手不足で退職されると現場が困る場合、もしくは部下の退職で上司の評価が下がるような評価制度ですと上司は自分の保身のために、強い意志を持って臨んだとしても、あなたを引き止めるかもしれません。 そんなときはどのように対応すればよいか、引き止めのパターン別に対処法を知っておきましょう。 1)「君がいないと困る」と懇願する 「君がいないとみんな困ってしまうよ」「君が頼りなんだ」「今、辞められると、人手が足りなくてみんなに負担がかかってしまうんだ」 まずは、頼りにしていることや、退職が他人に迷惑がかかることを訴え、情や良心に訴えるパターンです。気持ちの優しい方なら、こんなことを言われてしまったら、退職の意思はグラグラと揺らいでしまうかもしれません。 忙しい職場や、人手不足の職場であれば、自分自身もそんなことは言われなくてもわかっているだけに、そこをつかれると胸が痛くなってしまうのも無理はないでしょう。 しかし、職場の人があなたの人生に責任を持ってくれるわけではありません。あなたが職場の他の人に迷惑をかけないようにと配慮して退職を見送ったとしても、あなたが「退職したい」と思った原因を他の人が解決してくれるわけでは決してないのです。 他人の仕事よりも、まずは自分の人生を第一に考える。この原則に立ち戻って、心を強く持ち、退職の意思を通してください。 2)待遇や業務の改善を提示する 「新しい仕事を任せようと思っていたんだ」「昇進(昇格)する予定なんだよ」「業務量は調整するから」 このように待遇や業務の改善を提示されることもあります。引き止めるための提示ですから、上司も考えられる限りの魅力的な提示をするでしょう。 しかし、この甘い言葉には要注意です。その提示内容が、確実に実行される保証はどこにもないからです。今の会社を残ることに決めても、昇進も昇格もしなかった、新しい仕事なんて任されなかったというケースもあります。さらに、一度退職の意向を伝えているので、それがしこりになってしまう可能性もあります。 退職交渉の場での甘い言葉に心を動かされないように、予め上司から言われそうな言葉を想定しておくとよいでしょう。 3)「認めない」と頑なになる、脅す 「退職は認めない」「退職届は受け取らない」「顧客にどれだけ迷惑がかかると思っているんだ」 など、このように頑なになってしまう、脅してくる、あるいは高圧的な態度で話が進まないタイプの上司もいるかもしれません。 日頃接していれば、「うちの上司は、退職なんて話をしたらこじれるだろうな」とは薄々わかるもので、そんなタイプの上司だと退職の意向を伝えるのに気が重くなってしまうでしょう。 しかし、職業選択の自由は憲法22条でも保証されている権利であり、民法627条*からもそのような上司の態度はすべて無効となります。「退職を認めない、理不尽な上司の態度は法律的に無効なのだ」と知っておくことが、高圧的な態度への動揺を最小限に抑える心の準備となります。 *民法627条:当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 退職の意向は、最初は直属の上司に伝えるのが筋ですが、それで話が進まない場合には、人事部やその上の上司(部長や担当役員など)に退職の意向を伝えると、話がスムーズに進むようになります。 どうしても埒が明かない場合には、最終手段として労働基準監督署に相談することも選択肢にいれて、臨んでみてください。 5.会社と上司に対する感謝の気持ちを忘れずに 「人間関係は鏡」とよく言われます。自分がよく接すれば、相手の対応もよくなり、自分が強くでれば相手の態度も強硬になります。 これは退職交渉でも全く同じことがいえます。 「次にやりたいことがあるから」と本当にポジティブで前向きな理由で退職する人は一握りで、多くの人が現状に何らかの不満をもっているからこそ、退職という大きな決断をします。 本音には現状への不満や批判があったとしても、気持ちのよい円満退職を目指したいならば、ぜひ、退職を決めたその時から、今までお世話になった会社や上司に対する感謝の気持ちを持つようにしてみてください。 「お世話になりました。ありがとうございます」という感謝の気持ちで臨めば、そこにも「鏡の法則」が働きます。上司は退職の意向を知って最初はショックを受けるかもしれませんが、あなたの感謝の気持ちが伝われば、きっとあなたの決断を応援してくれるでしょう。 キャリア・コンサルティング・ラボのキャリアコンサルティングでは、それぞれの状況に応じてどのように上司とコミュニケーションをすればよいのか、どんな対策をすればよいのかなど、個別の状況に合わせたより詳細なアドバイスも行っています。ぜひご利用ください。

コロナ禍の今、仕事を辞めたいときに考えておきたい4つのこと

収束の目途がなかなか見えない、新型コロナウイルス感染症は、仕事にも絶大な影響を及ぼしています。 業務の激減や倒産などで転職を余儀なくされる方だけでなく、通勤時の感染リスクが気になったり、感染対策で導入されたテレワークに馴染めなかったり、と新型コロナウイルス感染症の影響で、仕事を辞めたいと考えるようになった方もいらっしゃるのではないでしょうか。 企業も業績が厳しく、求人が減っているのはわかっている。今転職活動をするのは、厳しいかもしれない。でも、「辞めたい」気持ちが止まらない。 そんなときはこう考えてみませんか。 仕事を辞めたい本当の理由は何か? 「仕事を辞めたい」と思った時にとても大切なのが、「その理由は今の仕事を辞めれば本当に解消できるのか?」ということです。辞めたい理由によっては、仕事を辞めずに、現状に向き合い、改善を目指すほうが、辞めたい理由が解決できる可能性が高いことも多くあります。 それを見極めるためにも、まずは今、仕事を辞めたいと思っている本当の理由は何なのか、次にあげる「辞めたい理由」の例をみながら、自分のケースをもう一度整理してみましょう。 感染対策への意識が低く、感染リスクが気になる まずは、コロナ禍ならではの「辞めたい」理由としては、「企業の感染対策への意識が低く、感染リスクが気になる」という理由が挙げられます。 これだけ感染者が増えた今でも、感染対策に対する意識は企業によって異なります。感染対策のためにテレワークや時差通勤を積極的に導入し、社内でもできる限りの対応をしている企業もあれば、さほど気にしていない企業もあります。 通勤による感染リスクが高いことや、感染対策への意識が低い企業姿勢が理解できずに、転職を考える方もいらっしゃるようです。 テレワークに馴染めない、テレワークが合わない 一方で、感染対策のために導入されている「テレワークの働き方が合わない」という方もいらっしゃいます。 テレワークにより在宅勤務が可能になり、通勤が不要になれば、その分感染リスクを下げることはできますが、その働き方にも向き不向きがあり、 「家で仕事をすると、仕事とプライベートがわけにくい」「生産性が悪くなる」「タスク管理やモチベーション管理を自分で行うのが苦手」 等の理由から、テレワークや在宅勤務が合わない方もいらっしゃいます。会社全体がテレワークを推奨していて、コロナが収まった以降も導入が続きそうな雰囲気があるならば、自分に合う働き方ができる企業へ…と転職を考えるのも自然な流れと言えるでしょう。 将来が不安 また、コロナによる業績不安や、テレワーク導入やコロナ対策による仕事の進め方などの変化への不安から、会社の将来や自分の将来が不安になり、転職を考える人も多いようです。 人間関係に不満がある もちろん、コロナ禍ではあるけれども、コロナに関係ない理由から仕事を辞めたい方も、多くいらっしゃいます。 人間関係はどんなときでも、仕事を辞めたい本音の転職理由の上位に入りますが、日本労働調査組合が行った「仕事の退職動機に関するアンケート」に関する調査(2021年4月発表)でも、「仕事を辞めたいと考えている理由」は「職場の人間関係に不満」と「評価・待遇に不満」が同率で1位でした。 特にコロナ禍では、特にテレワークの導入で業務の時間に関係なく上司から連絡が来ることや、仕事のコミュニケーションがメールやチャットになったことによるミスコミュニケーションなどがストレスになる方も多いようです。 待遇・評価に不満がある 前述の日本労働調査組合の調査で、「職場の人間関係に不満」と同率で1位であり、どんな時でも転職への強い動機となるのが「待遇・評価への不満」です。 特に今は、飲食業界や観光関連業界、航空業界などコロナが業績に深刻な影響を与えている業界も多いため、それによる収入減が、仕事を見直すきっかけとなっているようです。 働き方を変えたい また、コロナ禍だからこそ、これからのキャリアや働き方を考え直し、働き方を変える方も増えています。特に感染を拡大する都市部から近郊への移住が進み、東京都からの人口転出は、2020年7月以降転出超過が続いています。 特に30代から40代の転出傾向が多いようで、テレワークに向いている方は、テレワーク可能な企業で居住環境を東京郊外に移し、コロナを機に働き方やライフスタイルを変えていることがわかります。 「辞めたい理由」の原因は、転職すれば本当に解消できるのか? 自分の「辞めたい理由」が客観的に整理できたら、次に考えたいのは「それは、転職すれば本当に解消できるのか?」ということです。 厚生労働省が発表する有効求人倍率は1.09倍(令和3年2月現在)と、コロナ前の令和元年には1.60倍だった状況から下落の一途をたどっています。企業の業績がコロナの影響を受け、求人数も多くないからこそ、転職が本当に自分が求める解決策かどうかを見極める必要があるでしょう。 転職すれば辞めたい理由が解消できる可能性が高いケース たとえば、「感染対策への意識が低い」「感染対策があまり導入されていない」という理由であれば、感染対策を導入している企業を選ぶことはできるでしょう。 また、「テレワークが合わない」という理由も、これもテレワークを導入していない企業を自分で選ぶことができます。 「働き方を変えたい」という理由も同様です。この場合、年代や職種によって、それが実現しやすい方と実現しにくい方がいらっしゃいますが、「働き方を変える」ことが一番の目的で、それだけにフォーカスすれば希望通りの働き方ができる企業も見つかるでしょう。 「将来が不安」というケースも、会社の将来が不安なのであれば、このコロナ禍でも適切な事業戦略で業績を伸ばしている企業もあります。将来の不安がより少ない企業へ転職することで、将来の不安を軽減し前向きに仕事をする環境を得ることができるでしょう。 「待遇に不満」がある場合も、より条件のよい企業に転職することで改善することができます。 ただし、それらの会社で募集している求人の仕事内容や待遇面、企業規模などが自分の希望通りとは限りません。多少他の条件に妥協しても、まずは自分の一番の希望を解決したいという思いがあれば、転職は確かに有効な解決策になります。 しかし、自分にとって本当に一番重要なものが仕事内容や待遇面など他のところにある場合は、状況を改めて捉え直したほうがいいかもしれません。 転職しても、辞めたい理由が解消できないリスクもあるケース 一方で、転職しても「辞めたい理由」が解決できるとは限らないものもあります。 たとえば、「人間関係」は転職すれば、今ストレスを感じている人物からは離れることができますが、転職先でまた今度はまた別の人間関係がストレスになるような人物がいる可能性もあります。 「評価への不満」も、転職先の企業の評価制度や、その評価を行う上司が、納得できる評価をしてくれるかどうかはわかりません。 「自分の将来に不安」も同様です。会社の将来が有望な会社に転職したからといって、その会社での自分の将来も明るくなるとは一概には言えません。もちろん、成長している企業に転職すれば、企業と共に自分も成長する可能性は非常に高いですが、そのような環境でも人間関係にストレスを感じて転職したくなるかもしれないし、評価に不満を感じて転職したくなるかもしれないからです。 だからといって「転職しないほうがいい」というわけではないのですが、上記のような理由が「辞めたい」という気持ちの原因になっている場合には、「転職で全てが解決できるわけではない」ということも認識しておくと、「転職したのに、こんなはずではなかった」という状況を避けることができるでしょう。 これからどう生きたいのか?これからのキャリアプランは? 転職することがいいのか、転職しないで今の会社を続けるほうがいいのか。 それを判断する軸となるのが、「これからどう生きたいのか?」「何をしてどんな働き方をしたいのか?」ということです。「辞めたい」と思った今を、キャリアプランを考え直す良い機会と捉えて、今後のことを考えてみましょう。 「キャリアプラン」といっても、何がやりたいのか具体的に思い浮かばない場合には、今までの自分のキャリアを棚卸して、整理してみることをおすすめします。キャリアプランの考え方については、こちらのコラムで詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。 https://career-lab.biz/column/%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%ae%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ae%e8%80%83%e3%81%88%e6%96%b9/ 生活様式や働き方が変わるなか、「仕事を辞めたい」と今まで継続してきたことをやめたくなったということは、今までの自分自身の仕事や働き方、仕事に対する価値観、自分の強みを見直すチャンスでもあります。 自宅で過ごす時間が増えた今は、これからのことをゆっくり考えるいい機会とも言えます。キャリアプランを考える際も、プライベートも含めてこれからどう生きたいのか、何がしたいのか、人生のライフプランから見直しをしてみるのもいいでしょう。 もしかしたら、「プライベートでやりたいこと、大切にしたいことを冷静に考えたら、やっぱり仕事は今のままがいいかもしれない」という結論になるかもしれません。どんな結論であれ、ライフプランを見直した結果の結論のキャリアプランであれば、「もっと気持ちよく働き、気持ちよく生きるために辞める」というポジティブな選択ができ、そしてポジティブな一歩が踏み出せるはずです。 コロナ禍の転職活動で知っておきたいこと キャリアプランを考えた結果、転職することがベストな選択ならば、転職活動は早めに始めるに越したことはありません。コロナの影響は転職市場にも及んでいますので、この時期の転職活動で知っておきたいことも確認しておきましょう。 企業はより即戦力を求めるようになっている 現在採用活動を行える企業は、深刻な業績ダウンとまではいかないまでも、コロナの感染対策と共にライフスタイルが変わるなかで変化を求められ、中途採用者を育成する余裕がなくなっています。そのため、未経験からのポテンシャル採用よりも、より即戦力として活躍できる人を求める傾向が強くなっています。 コロナ禍での転職を成功させるためには、「未経験だけどチャレンジしたい」分野ではなく、今までの経験や知識が活かせる業界・職種を視野に入れて考えていくことがおすすめです。 全く同じ業界や職種ではなくても、仕事の進め方、顧客層、提案の仕方等で経験が応用できることもありますので、転職エージェントやキャリアコンサルタントをうまく活用して情報収集をしながら、自分の可能性と選択肢を広げていきましょう。 転職活動は長期化も覚悟を 今採用意欲が高いのは、コロナ禍でも業績を伸ばしている業界・企業になります。その業界・企業への転職に興味が持てれば、転職はスムーズにいきますが、自分の希望とそうした業界・企業がマッチしない場合には、転職活動が長期化することも覚悟しておく必要があります。 転職活動はやむを得ない事情がない限り、仕事を続けたまま活動を行うようにしましょう。 先入観に捉われずに柔軟に検討を 前述のように、今業績を伸ばしている業界は特定の業界や企業です。もしかしたら、そうした業界や企業に対して関心がない方、あまりいい印象を持っていない方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、自分のイメージと実際の業務や会社の雰囲気などが異なることもあります。今の状況を変えることを優先するならば、先入観に捉われずに柔軟に転職先を検討することも必要です。 転職先の選択肢を広げるためには、ぜひ転職エージェントを上手く活用し、転職先の情報収集をしていきましょう。その求人の業務内容、社風、活かせる能力などを確認していくと、意外に自分にマッチすることもあります。「こういう業界には興味がない」と決めつけず、柔軟に検討していくことで、自分にとってよい企業を探していきましょう。 また、自分がどんな選択肢があるのか、具体的な案件を紹介されるのではなく、まずはフラットに考えたい場合には、キャリアコンサルティングを活用するのもおすすめです。キャリアコンサルティングでは、具体的な案件の紹介や転職を勧められることがないかわりに、自分のペースで落ち着いて考えるでしょう。 新型コロナウイルスの影響もいろいろあるし、仕事を辞めたい。 そんな考えが頭をよぎるようになったら、一度立ち止まってその考えに向き合い、これまでのこととこれからのことを落ち着いて整理してみることがおすすめです。 そしてそんなときこそ、キャリアコンサルタントを活用してみてください。 プロの客観的な立場から、キャリアに対する考えや今までの経験で身につけてきた強みを整理し、キャリアプランを見直すお手伝いをさせていただきます。

仕事を何となく辞めたい気持ちはどう扱えばいい?

「どうしても辞めてやる!」という勢いや強い決意があるわけではないけれど、何となく仕事を辞めたい時ってありませんか。 この仕事って本当に自分のやりたい仕事だったっけ…。 別に待遇は悪くないけど、やりがいも感じられない…。 仕事にマンネリを感じて随分長くなるなぁ…。 もうこの会社でこの上司と一緒に仕事をするのは疲れた…。 などなど、1つ1つは小さな「何となくネガティブな気持ち」が積み重なって、今の会社や仕事で前を向くことができなくなってしまう。長く仕事を続けていれば、そんな気持ちになってしまうこともあるかと思います。 気持ちがトーンダウンするこの時期は、自分のキャリアを落ち着いて客観的に見つめ直すとてもいい機会です。この時期はこう考えて、気持ちを整理してみませんか。 1015

仕事の辞め癖と逃げ癖、その末路には何がある?

仕事をすぐに辞め、転職を繰り返してしまう「辞め癖」。自分の希望と異なったり、嫌なことがあったら仕事から逃げてしまう「逃げ癖」。 この「辞め癖」や「逃げ癖」については、「仕事で、辞め癖や逃げ癖がついたら直らない」「辞め癖がつかないように、仕事はすぐに辞めないほうがいい」とか、「大変なことは無理にやらなくていいから、逃げてもいい」「辞め癖・逃げ癖なんて気にする必要はない」とか、賛否両論あります。 どちらの言い分にも一理あります。辞め癖がつかないようにした方がいいのは何故なのか、辞め癖なんて気にしなくてもいいのは何故なのか。「辞め癖や逃げ癖がついてしまった末路」のキャリアから考えてみましょう。 1012

やってられない!職場に嫌気がさしたときにおすすめの3つの行動

仕事をすぐに辞め、転職を繰り返してしまう「辞め癖」。自分の希望と異なったり、嫌なことがあったら仕事から逃げてしまう「逃げ癖」。 この「辞め癖」や「逃げ癖」については、「仕事で、辞め癖や逃げ癖がついたら直らない」「辞め癖がつかないように、仕事はすぐに辞めないほうがいい」とか、「大変なことは無理にやらなくていいから、逃げてもいい」「辞め癖・逃げ癖なんて気にする必要はない」とか、賛否両論あります。 どちらの言い分にも一理あります。辞め癖がつかないようにした方がいいのは何故なのか、辞め癖なんて気にしなくてもいいのは何故なのか。「辞め癖や逃げ癖がついてしまった末路」のキャリアから考えてみましょう。 783

入社10年目でもう仕事を辞めたいと思ったら…知っておきたい対処法

仕事をすぐに辞め、転職を繰り返してしまう「辞め癖」。自分の希望と異なったり、嫌なことがあったら仕事から逃げてしまう「逃げ癖」。 この「辞め癖」や「逃げ癖」については、「仕事で、辞め癖や逃げ癖がついたら直らない」「辞め癖がつかないように、仕事はすぐに辞めないほうがいい」とか、「大変なことは無理にやらなくていいから、逃げてもいい」「辞め癖・逃げ癖なんて気にする必要はない」とか、賛否両論あります。 どちらの言い分にも一理あります。辞め癖がつかないようにした方がいいのは何故なのか、辞め癖なんて気にしなくてもいいのは何故なのか。「辞め癖や逃げ癖がついてしまった末路」のキャリアから考えてみましょう。 2895

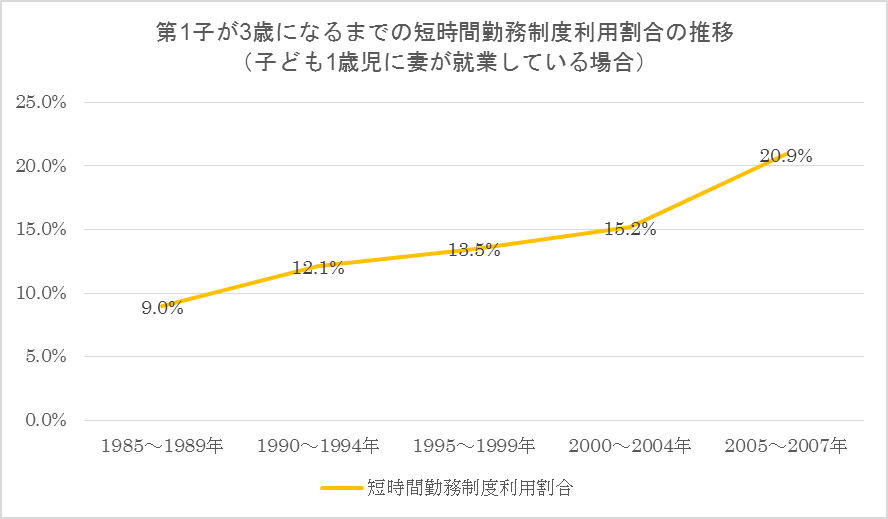

「時短勤務って迷惑!」と言われない人がしている3つの気遣い

仕事をすぐに辞め、転職を繰り返してしまう「辞め癖」。自分の希望と異なったり、嫌なことがあったら仕事から逃げてしまう「逃げ癖」。 この「辞め癖」や「逃げ癖」については、「仕事で、辞め癖や逃げ癖がついたら直らない」「辞め癖がつかないように、仕事はすぐに辞めないほうがいい」とか、「大変なことは無理にやらなくていいから、逃げてもいい」「辞め癖・逃げ癖なんて気にする必要はない」とか、賛否両論あります。 どちらの言い分にも一理あります。辞め癖がつかないようにした方がいいのは何故なのか、辞め癖なんて気にしなくてもいいのは何故なのか。「辞め癖や逃げ癖がついてしまった末路」のキャリアから考えてみましょう。 680

仕事の辞め癖と逃げ癖、その末路には何がある?

仕事をすぐに辞め、転職を繰り返してしまう「辞め癖」。自分の希望と異なったり、嫌なことがあったら仕事から逃げてしまう「逃げ癖」。 この「辞め癖」や「逃げ癖」については、「仕事で、辞め癖や逃げ癖がついたら直らない」「辞め癖がつかないように、仕事はすぐに辞めないほうがいい」とか、「大変なことは無理にやらなくていいから、逃げてもいい」「辞め癖・逃げ癖なんて気にする必要はない」とか、賛否両論あります。 どちらの言い分にも一理あります。辞め癖がつかないようにした方がいいのは何故なのか、辞め癖なんて気にしなくてもいいのは何故なのか。「辞め癖や逃げ癖がついてしまった末路」のキャリアから考えてみましょう。 1012

仕事がわからない時の聞き方・暗黙のルールを確認しよう

仕事をすぐに辞め、転職を繰り返してしまう「辞め癖」。自分の希望と異なったり、嫌なことがあったら仕事から逃げてしまう「逃げ癖」。 この「辞め癖」や「逃げ癖」については、「仕事で、辞め癖や逃げ癖がついたら直らない」「辞め癖がつかないように、仕事はすぐに辞めないほうがいい」とか、「大変なことは無理にやらなくていいから、逃げてもいい」「辞め癖・逃げ癖なんて気にする必要はない」とか、賛否両論あります。 どちらの言い分にも一理あります。辞め癖がつかないようにした方がいいのは何故なのか、辞め癖なんて気にしなくてもいいのは何故なのか。「辞め癖や逃げ癖がついてしまった末路」のキャリアから考えてみましょう。 711

40代で仕事のモチベーションが切れた!頑張れない理由と対処法

40代は働き盛りである一方で、仕事のモチベーションが落ちてしまう人が増える世代でもあります。 「40代に突入して、仕事のやる気が出なくなった」「モチベーションが下がって、毎日仕事に行くのが苦痛」 このように感じて、悩んでいる40代も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、仕事のモチベーションがなくなった40代に向けて、年代ならではの原因や対処法を解説します。 モチベーション低下を放置することにはさまざまなリスクがあるので、現状に向き合い状況改善を目指しましょう。 40代で仕事のモチベーションがなくなってしまうケースは多い 以前はあったはずのモチベーションがなくなってしまうと、「このままで大丈夫だろうか」と不安を覚える人も多いでしょう。 しかし、まず知っておいてほしいのは、40代で仕事のモチベーションを失うケースは珍しくないということです。そもそも年齢に関係なく、人間のモチベーションには波があります。常に高いモチベーションを維持し続けるのは、身体的にも精神的にも負担が大きく、現実的ではありません。 そのため、40代でモチベーションが保てなくなっても、焦ったり自分を責めたりしないようにしましょう。原因を特定したうえで、自分のペースで対処していくのが大切です。 仕事のモチベーションが下がる40代特有の理由 40代で仕事のモチベーションが下がるのは、キャリアを重ねてきたからこその悩みや年代特有の問題が原因となっている場合が多いです。ここでは、代表的な5つの理由を解説しましょう。 マンネリによるやりがい喪失 業務経験が豊富な40代は、大抵の仕事に一人で対応できるでしょう。そのため、職場では頼りにされたり憧れられたりする場面が増えますが、一方で自分の体感としては仕事に変化を感じにくくなります。 新たな発見や刺激、成長実感などが少ないため、マンネリ感から仕事のやりがいを見失い、モチベーションが切れやすいです。 責任が増えるプレッシャー 40代では、責任の大きい仕事や役職を任されることが多くなります。これはキャリアアップとも捉えられますが、あまりにも背負う責任が大きすぎるとプレッシャーとなり、モチベーションを低下させるでしょう。 特に、責任感が強い人ほど「結果を出さないと」「他の人に迷惑をかけたくない」と思い詰めてしまい、精神的にしんどくなりやすいです。 また、経験やキャパシティを超えた重すぎる責任を負わされた場合も、やる気の喪失につながります。 板挟みポジションで人間関係のストレスが増える 40代は、中間管理職として上司と部下の間で板挟みになりやすいです。部下のマネジメントを行いつつ、上司や上層部の顔色をうかがう必要もあり、部下の意見と上司の指示の間でジレンマを抱えるケースが少なくありません。 また、上司とも部下とも密にコミュニケーションを取ることが求められるので、人間関係が複雑化しやすく悩みやストレスが増えがちです。 気持ちをわかってくれそうな同僚に相談したくても、昇進や退職などで同じ職場にはいない場合も多く、このような状況も孤立感を深めます。 心身の調子が不安定 40代は心身に変化が見られやすい年代でもあり、心身の不調が仕事のモチベーションダウンの原因である場合も多いです。 身体的な変化でいうと、40代以降はどうしても体力が落ちます。以前よりも疲れを感じることが増え「これ以上無理をしたくない」と考えやすいです。 また、40代から50代にかけての人生の転換期には「このままで良いのか」と不安や葛藤を抱くミッドライフ・クライシスに陥りやすく、精神的に不安定になることがあります。 仕事と家庭の両立が難しい 40代は、子育てや親の介護など家庭面の負担も増えやすく、今まで以上に仕事と家庭の両立が求められます。 一つのことに打ち込みにくい環境や、常にやるべきことに追われる環境に疲れてしまい、仕事のモチベーションが切れてしまう人も多いです。 仕事と家庭の両立のために自分のプライベートを削る場面も多く、十分な休息が取りにくいのも仕事へのやる気を失う理由の一つでしょう。 40代が仕事のモチベーション低下を放置するリスク 仕事のモチベーションが下がっている自覚がありながら、現状に目をつぶって日々働いている人も多いのではないでしょうか。 しかし、40代で仕事のモチベーション低下を放置することには多くのリスクがあります。ここでは、どのようなリスクがあるのかを具体的に解説します。 自己肯定感が下がる 以前は高かった仕事へのモチベーションが下がると、多くの人はそんな自分を責めて自己嫌悪に陥ります。「自分はダメだ」「自分では無理だ」のように考えやすくなり、自己肯定感が下がってしまうでしょう。 また、自己肯定感が下がると何に対しても消極的になるため、より仕事のモチベーションが下がるという悪循環を招きやすいです。 心身の不調につながりやすい モチベーションが上がらず「仕事をしたくない」という気持ちのまま働き続ければ、どんどんストレスが蓄積していきます。 そして、ストレスは「万病のもと」といわれるほど、心身に大きな影響を与えるものです。 現状を放置し続けてストレスが限界を超えると、心身のさまざまな不調や深刻な病気のリスクが高まり、日常生活にも支障が出る危険性があります。 キャリアダウンの可能性 仕事に対するモチベーションが下がると、挑戦意欲やスキルアップを目指す気持ちも薄れます。成長を自ら止めてしまいやすく、希望しないキャリアダウンにつながるリスクがあるでしょう。 また、「今の職場でキャリアダウンしたから転職したい」と思っても、40代の転職では即戦力となるスキルが求められる傾向です。成長できていなければスキル不足と判断され、転職活動が難航する可能性があります。 バーンアウトの恐れ 今まで高いモチベーションを保っていた人ほど陥りやすいのが、バーンアウト(燃え尽き症候群)です。 バーンアウトはモチベーション低下の最終段階ともいわれており、頑張り続けた結果全てのエネルギーを使い果たして、ある日いきなり無気力・無関心になってしまいます。また、ゆくゆくはうつ病に移行するリスクも! 仕事へのモチベーションが下がってバーンアウトの兆候に気づいた場合は、休息やストレス発散、専門家への相談など早期の対策が重要です。 より働きにくくなるリスク モチベーションが下がると、集中力低下により仕事のパフォーマンスが落ちるうえ、孤立感を抱いて周囲の人ともギスギスしやすくなります。 結果的に、自ら働きにくい環境を作ってしまい、職場全体にも悪い影響を与えるリスクが高いです。 「働きにくいからもっとモチベーションが下がる」という悪循環を生み出しやすく、最悪の場合退職するしかない状況になる場合もあります。 40代向け!仕事のモチベーションが上がらないときの対処法 ここでは、40代で仕事のモチベーションが上がらないときの対処法を説明します。すぐに実践できるものもあるので、ぜひ参考にしてください。 無理にモチベーションを上げようとしない 下がったモチベーションを無理に上げようとすると、余計に疲労やストレスが溜まって状況悪化を引き起こしかねません。 モチベーションは「無理に上げよう」とするのではなく、「今より下げないようにしよう」と考えるのも大切です。 今より下げない方法としては、まずはしっかり休息を取りリフレッシュするのが良いでしょう。休日や有給休暇を使って心身を休めるだけで、気持ちが前向きになりモチベーションが回復することがあります。 モチベーション低下の原因を探る なぜ40代で仕事のモチベーションが下がってしまったのか、原因を突きとめるのも重要です。原因がわからなければ、対策や相談がしにくく、問題解決するのに時間がかかってしまいます。 たとえば、どんな場面でより強く仕事に対してネガティブな感情を持つのかを分析してみると、ストレスの源が見つかりやすいです。 同時に「どんな仕事や職場環境なら、モチベーション高く働けるのか」も考えてみると、自分が本当に望む方向性も見えてくるでしょう。 今の仕事や会社を選んだ理由を振り返る 今の仕事を選んだ理由、今の会社に入社しようと思ったきっかけなどを振り返ると、初心を思い出してモチベーションが上がる場合があります。 過去の自分が仕事に何を求めていたのかを深掘りすることで、自分の核となる価値観や働く目的を再認識でき、今後の目標も立てやすくなるでしょう。 また、入社当時と今の気持ちとの間にギャップがある場合も、ギャップから見落としていた問題やストレスの原因に気付けます。 自己管理を徹底する 仕事のモチベーションが下がると、つい日常生活における自己管理まで甘くなりがちです。食事や睡眠をおろそかにしたり、お金を使いすぎてしまったりする人は少なくありません。 しかし、自己管理を怠るとさらに心身の不調につながるリスクが高くなり、より仕事に対するモチベーションが沸きにくい状況を作ってしまいます。 仕事に対してネガティブな感情が大きいときほど、しっかり自己管理をするよう心掛けましょう。 新しい挑戦や学びを始めてみる 資格の勉強をする、副業を始めてみる、趣味の分野で新たな挑戦をするなど、自ら刺激を求めて行動してみるのもモチベーション回復に効果的です。 40代になると、仕事での成長実感の減少はどうしても避けられません。日々の仕事にマンネリ感を抱かないためにも、積極的に新しい情報や取り組みに興味を持ちましょう。 たとえプライベートにおける挑戦でも、自分が「やりたい」と思ったことならやりがいが得られ、人生が充実して仕事のモチベーションアップにつながる可能性があります。 目標を再設定する キャリアの方向性や目標を再設定するのも大切です。方向性・目標は年齢とともに変化することも珍しくないため、定期的な見直しが必要となります。 なお、目標は「明日からこれをやろう」という短期的なものと「将来どうなりたいか」といった中長期的なもの、2つ用意するのが理想です。 短期的な目標を日々こなすことで、モチベーションがないときに同時に下がりやすい自己肯定感を高められます。また、中長期的な目標があると進むべき方向に迷いにくいです。 信頼できる人と話す 信頼できる上司や同僚、家族などに相談するのも、モチベーションアップにつながりやすいです。 人は自分の感情を言語化しようとすることで、頭の中を整理できます。また、ただ話を聞いてもらうだけでも孤独感が和らぎ、ストレス解消になるでしょう。 相手の客観的な意見により、自分一人では気づけなかった問題点や解決策が見つかる場合も多いです。 異動・転職を検討する どうしても仕事のモチベーションが上がらず、自分一人でできる対処法では解決が難しい場合は、異動や転職をして環境を変えるのも一つの手です。 異動・転職によって環境をガラリと変えれば、心機一転できモチベーションを取り戻せる可能性があります。 ただし、40代の異動・転職は、マネジメント能力や専門性などが問われやすいです。モチベーションがなくなった原因を見つめるとともに、これまでの仕事で培ったスキルや実績を的確にアピールするのが、成功するためのポイントとなります。 40代の仕事のモチベーションの悩みはキャリアのプロに相談! 40代のモチベーション低下は、これまでに積み重なった不満やストレス、無意識のうちにしている思考の癖など、いくつもの要因が複雑に絡んで発生している場合もあります。 そのため、一人での対処が難しいときは無理をせず、気軽にキャリアコンサルティングでプロに相談してみるのがおすすめです。 キャリア面談では、現在抱えているモチベーションの悩みを相談できるだけでなく、自分の価値観を再認識したり、将来のキャリアについてのアドバイスが得られたりします。 過去・現在・将来問わず、仕事やキャリアのことを幅広く相談できるので、表面的な問題だけでなく自身の課題に根本から対処が可能です。 40代で仕事のモチベーションが切れたら、立ち止まって考えてみよう 40代は、仕事と生活のバランスを考え直す必要性が出てくる人や、時代の変化に戸惑う人も多く、キャリアの岐路に立たされやすい年代です。 「何だか仕事のモチベーションが出ない」という気付きは、キャリアを見直すタイミングに差し掛かっているという知らせかもしれません。 40代でモチベーション低下に悩んだら、まずは一度立ち止まり、キャリアのプロと一緒に問題解決を目指してみてください。

「仕事辞めたい」と感じる40代がやるべきこと7選!後悔しない対処法

40代で「仕事を辞めたい」と思う人は少なくありません。しかし、退職は自身の生活にも今後のキャリアにも大きな変化をもたらす選択であるため「本当に辞めて後悔しないのか?」と不安や迷いが生じやすいです。 本記事では、40代が仕事を辞めたいと感じる原因や、退職前に確認すべきこと・やるべきことを詳しく解説します。 「仕事辞めたい」という感情をきっかけに、自分の本音や目指すべき方向性を再確認し、納得できる答えを導き出しましょう。 40代で「仕事辞めたい」と思う人は多い 厚生労働省の「令和4年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概要(個人調査)」によると、「仕事や職業生活において強い不安、悩み、ストレスを感じる事柄がある」と回答した40代は87.1%でした。 この数字は働く全世代のなかで最も高い割合となっており、40代は仕事に不安や悩み、ストレスを抱えている人が多いのがわかります。このデータから、40代で「仕事を辞めたい」と感じている人は少なくないことが推察できるでしょう。 しかし、40代の離職率は平均で6~10%前後であり、20~30代の離職率より低いです。 40代は仕事の悩みやストレスを抱えながらも、年齢的なハードルや年収ダウンのリスクなどを考えて、実際に退職する人は一握りとなっている現実がうかがえます。 「仕事辞めたい」と思っても、急いで退職するのはNG 「仕事を辞めたい」と本気で思うなら、もちろん辞めても構いません。しかし、熟考せず急いで退職してしまうと、のちのち後悔する可能性が高いので注意しましょう。 20~30代に比べると、40代は転職先が決まるまでに時間がかかりやすいです。次の職場を決めずに今の仕事を辞めると、無収入の期間やキャリアの空白期間が長引くリスクがあります。 また、なかなか転職先が決まらない焦りから、自分に合わない会社やブラックな会社を選びやすくなり、再び辞めたくなる恐れも…! 40代の転職は20~30代に比べると難易度が上がりやすいため、戦略的かつ計画的に行うのが大切です。 40代が「仕事辞めたい」と感じる理由とは? 40代が「仕事を辞めたい」と感じる理由はさまざまです。ここでは、代表的な理由を紹介しましょう。 人間関係のストレス 40代になると、今までより仕事の幅が広がったり部下の育成を任されたりする機会が増えます。必然的に仕事で関わる人の数が多くなり、合わない人とも積極的にコミュニケーションを取らざるを得ないので、人間関係のストレスを感じやすいです。 また、勤続年数が長い人の場合は、苦手な人と長年同じ職場で働き続けることでストレスが限界に達してしまうケースもあります。 人間関係に摩擦が生じると働きにくさを感じ、毎日職場に行くことさえ辛くなってしまうでしょう。 評価や給料に不満がある 30代までの評価基準は、主に「仕事の実績」です。しかし40代になると実績に加えて「組織への貢献度」や「マネジメント能力」なども評価され、場合によっては昇給昇進コースから外れてしまうことがあります。 「努力して実績を出しても、それだけでは不十分と評価される」「長年勤務してもなかなか給料が上がらない」という状況では、仕事に対するモチベーションも下がってしまうでしょう。 特に40代は、子供の養育費や住宅ローンなどで経済的負担が増加する年代なので、昇給昇進に納得できないと将来の不安につながりやすいです。 過剰な業務や責任による疲労 40代は仕事の責任や任される役割が増え、それに伴い業務量も増加しやすいです。 責任増加によるプレッシャー、そして業務量増加による残業や休日出勤なども増える傾向にあり、心身ともに疲労が蓄積して仕事を辞めたくなるケースもあります。 また、40代はまだまだ育児で忙しかったり、親の介護が始まったりと、自身を取り巻く状況にも変化が起こりやすいです。その影響により、過剰な業務や責任が伴う職場では働きにくさを感じることがあります。 健康維持が難しい 残業や休日出勤などが多いハードワークでも、20~30代の頃なら乗り切れたかもしれません。 しかし、40代は体力の衰えを感じやすく、ライフワークバランスを欠いた働き方をするとかえってパフォーマンスが落ちてしまう場合があります。 また、40代以降は男女ともに更年期の症状を感じ始める時期です。疲れやすさや集中力の低下を感じ、このような体調の変化からキャリアの見直しを行う人も少なくありません。 キャリアの停滞を感じる 40代は既に十分な業務経験を積んでいるからこそ、新しい刺激や成長実感を得にくいです。一定の「やり切った感」があるため、今後の目標や方向性を見失ってしまい、自身のキャリアが停滞しているように感じる人が増えます。 また、組織構造から今後の昇進の行き先が見え、「自分にはもう進むべきキャリアがない」と感じる場合も多いです。 キャリアの停滞を感じると、仕事のモチベーションややりがいも下がるため、「何だか仕事がつまらない」「仕事を辞めたい」という思いが強くなるでしょう。 仕事を辞めたい40代が確認すべきこと 40代で「仕事を辞めたい」と思ったら、確認すべきことや考えるべきことがたくさんあります。一つ一つの課題に向き合い、自身が置かれている状況を把握しましょう。 心身の調子を崩していないか 退職は、次の職場が決まったタイミングで行うのがベストですが例外もあります。ストレスによって心身に不調が見られる場合は、これ以上状態が悪化する前に辞めたほうが良いこともあります。 ただし、休職で回復できる可能性がある場合は、これらの制度を利用してみるのも一つの手です。 心身の不調を無視して無理を続けると、深刻な疾患を引き起こす恐れもあります。そのため、まずは心と体の状態をチェックし、健康を最優先に考えましょう。 今の職場での状況改善は見込めないか 今の職場への不満や問題だと思う要素については、改善できないか働きかけてみるのも大切です。自身の行動によって職場状況が改善されれば、今の仕事を辞めることなく気持ちよく働き続けられる可能性があります。 また、たとえ退職する場合でも、やれるだけのことをやったうえでの退職は後悔しにくいです。まずは現状の問題を明確化し、改善の可能性を検討してみてください。 退職が本当に悩み解決につながるのか 退職という選択が、「仕事を辞めたい」という思いの解決策に必ずしもなるとは限りません。 たとえば「やりがいがない」という理由で仕事を辞める場合、自分が何にやりがいを感じるのかを明確にしておかなくては、次の職場でも同じ悩みにぶつかる可能性があります。 そのため、仕事を辞めたいと思う原因を徹底的に深掘りして、退職が本当に悩みの根本的解決になるのかをよく考えるのが重要です。感情的にならず、客観的事実や情報に基づいて冷静な判断をしましょう。 自分の市場価値はどれくらいか 40代で「仕事を辞めたい」と思ったら、今の自分の市場価値も要チェックです。市場価値を正確に把握することで、自身の強みを客観的に理解できます。また、今の自分に足りない部分から、伸ばすべきスキルや必要な経験が具体的にわかるケースもあるでしょう。 市場価値の把握は、キャリアを主体的にコントロールするための第一歩といえます。 辞めても経済的に苦しくならないか 次の職場を決めずに仕事を辞めれば、当然収入が途絶えます。また、たとえ次の職場を決めてから退職したとしても、最初から今と同じだけの給料が得られるわけではありません。 経済状況が変わると自分だけでなく家族の生活にも影響が出る可能性があるため、リアルな家計状況を踏まえたうえでお金のこともよく確認しておきましょう。 40代で仕事を辞める場合、一般的には生活費の3〜6ヶ月分の貯金が最低限必要だといわれています。 「仕事辞めたい」と感じる40代がやるべきこと7選 ここでは、「仕事を辞めたい」と感じる40代が退職前にやるべきことを7つ紹介します。納得のいく形で次のステップに進めるよう、一つずつ行動を進めてみましょう。 有給や休職制度を活用する 今抱えている「仕事辞めたい」という感情は、一時の心身の疲れからきている可能性もゼロではありません。そのためまずは、有給休暇を利用してリフレッシュを試みましょう。仕事から完全に離れてのんびり過ごすだけで、疲労や悩みが軽減して「辞めたい」と思わなくなる可能性があります。 また、心身の消耗が激しく、有給の数日間だけでは休養が不十分だと感じる場合は、休職制度を利用してみるのも一つの方法です。 抱えているモヤモヤを整理する 今の職場に対する不満、嫌だと感じることなどを具体的に書き出し、抱えているモヤモヤや自分が置かれている状況を整理しましょう。 これは、冷静さを取り戻して自分を客観視するための作業です。40代の退職で失敗しないためには、「辞めたい」と思った場面で感情的にならず常に冷静でいなくてはいけません。 冷静さを維持できれば、話し合いや手続きが滞りなく進んで今の会社を円満退職できる可能性が高まりますし、客観的視点で次の会社を選べるので転職にも成功しやすくなります。 上司や同僚に相談する 今の気持ちや悩みを、上司・同僚・人事などに相談してみるのも重要です。相談する際は愚痴や不満を言いすぎないように注意し、事実と意思ベースで話を進めましょう。 問題に感じていることを打ち明けると、第三者視点のアドバイスが聞けたり、会社側から改善提案やサポートが得られたりする可能性があります。 また、本当に退職することになった場合でも、事前に相談していると話が円滑に進みやすく、退職トラブルに発展しにくいです。 キャリアプランを再設定する 40代は自身のキャリアに行き詰まり感を感じやすく、退職を検討するときには働く目的や目標を見失っているケースが多いです。 今の会社を本当に辞めるにせよ転職するにせよ、このタイミングで「今後どうなりたいのか」を考え、キャリアプランを再設定しましょう。キャリアプランが明確になることで、「退職か転職か」という悩みの答えが見つかる場合もあります。 5年後、10年後どうなっていたいのかを具体的に想像し、そのうえで必要なスキルや今やるべきことを考えてみてください。 部署異動や転勤を検討する 会社や仕事そのものに大きな不満がない場合は、部署異動・転勤を検討してみるのもおすすめです。 部署異動や転勤ができれば、今の会社に留まりつつ新しい環境で働けます。特に、「仕事を辞めたい」と思う原因が今の職場独自の問題である場合、異動や転勤をすることで状況が好転しやすいです。 ただし、部署異動や転勤の希望は、出せば必ず通るというものではないため会社の状況もよく見極めましょう。 退職のシミュレーションや転職活動をしてみる 「今の仕事を辞めたあと」をイメージして、日常生活や転職先での働き方、お金のことなどを具体的にシミュレーションしておくのも大切です。 高い精度でシミュレーションできれば、経済的な計画を立てやすく、退職や転職に伴う複雑な手続きにもスムーズに対応できます。 また、並行して転職活動も始めていきましょう。「本当に辞めるかまだ決心がついていない」という場合でも、求人を見て他社を知ることで冷静な判断がしやすくなります。 キャリアコンサルティングを受ける 「仕事辞めたい!」と思っても、40代での退職はそう簡単に決心がつくものではありません。 お金の心配はもちろん、「辞めて後悔しないか」「転職に成功できるのか」という不安も膨らみやすく、なかなか答えを見つけられない40代も多いのではないでしょうか。 そんなときは、キャリアコンサルティングでプロのサポートを受けながら、じっくり自分と向き合うのがおすすめです。 キャリアコンサルティングでは、転職・退職だけに縛られない幅広い選択肢を一緒に検討してもらえます。たくさんの可能性の中から「本当に納得できる結論」にたどりつく足がかりとなるでしょう。 仕事を辞めたい40代に重要なのは、心の整理と事前の計画 丁寧に自分の気持ちを整理し、現実的な計画を立てて行動を積み重ねるのが、40代以降のキャリアを切り開くポイントです。40代で「仕事辞めたい」と感じたときは、その感情と正面から向き合い、自分のキャリアを見直してみましょう。 キャリア・コンサルティング・ラボでは、1回から気軽に悩みを相談できます。自己分析やキャリアの棚卸し、キャリアプランの設定も、プロと一緒ならよりスムーズにできるでしょう。 キャリアコンサルティングを有効活用しながら、自分らしい豊かなキャリアの実現を目指してください!

40代のキャリアの行き詰まりを解消する方法!停滞感の理由・よくある失敗も紹介

「40代になって、キャリアに停滞感を感じるようになった」「仕事のやりがいも減ってしまって、焦りや不安が募る…」 このように感じるのは、40代で感じやすい「キャリアの行き詰まり」かもしれません。キャリアの行き詰まりを放置することには、成長機会の損失、仕事のモチベーション低下、将来への不安増大など、多くのリスクがあります。 本記事では、40代でキャリアの行き詰まりを感じる理由や、その対処法を解説します。キャリアに行き詰まった40代がやりがちな失敗も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。 40代が感じやすい「キャリアの行き詰まり」とは? キャリアの行き詰まりとは、ポジティブな将来展望を描けなかったり、仕事内容に成長ややりがいを見出せなくなったりして、キャリアが停滞しているように感じる状態です。別名「キャリアプラトー」「キャリアクライシス」とも呼ばれます。 キャリアの行き詰まりは、仕事に慣れた30代・40代のミドル層に発生しやすく、自己肯定感や意欲の低下、漠然とした不安・閉塞感などを引き起こします。最悪の場合、深刻な悩みが心身に悪影響を及ぼし、本意ではない退職やキャリアの断念につながるケースも! のちのち後悔しないためにも、キャリアの行き詰まりを感じたら放置せず、できるだけ早い段階で適切に対処するのが重要です。 40代でキャリアの行き詰まりを感じる理由 働く全年代の中でも、特に40代はキャリアの行き詰まりを感じやすいといわれていますが、それはなぜなのでしょうか?ここでは、40代がキャリアの行き詰まりを感じやすい理由について解説します。 今のキャリアに満足できていないから 偶然の出会いや予期せぬライフイベント、自身の価値観の変化などにより、当初計画していた通りにキャリアが進まないケースはよくあります。そのため、過去に描いていたキャリアビジョンと今のキャリアにギャップがあるのは、大きな問題ではありません。 しかし、そのギャップに納得できておらず現状に不満がある場合は、キャリアの行き詰まりを感じる原因になります。 ギャップを受け入れられないことで「この先どう行動すれば良いのかわからない」という状況にも陥りやすく、出口がないように感じるでしょう。 スキルへの不安やキャリアアップの限界を感じるから 今は変化の激しい時代であり、新しい技術やスキルが次々登場しています。 しかし、変化への適応は年齢を重ねるごとに困難・億劫になりやすく、新たな技術にうまく対応できないと、自身の能力に不安を抱いてキャリアの行き詰まりを感じる要因となるでしょう。 また、40代になると今後の昇進・昇格のペースもクリアに見えてきます。自分のキャリアアップに限界を感じやすく、「これ以上努力したとして、その先に何があるのだろう?」という疑問から充実感が薄れる場合も多いです。 成長実感が減り停滞しているように感じるから 20代・30代は、仕事において「初めての挑戦」をすることも多く、新鮮さや成長実感を得る機会が豊富です。 対して40代に突入すると、既に多くの経験を積んでいるからこそ、新たな挑戦をする機会が減ります。 仕事の精度・スピードは安定して高水準を保ちますが、かつては刺激的だった業務もいつの間にかルーティン化し、面白みを感じにくいです。成長実感も少ないため「このままでいいのだろうか」という不安や焦りにつながりやすく、自分が停滞しているように感じます。 自分の理想と会社から求められる役割にギャップがあるから 40代は、自分の強みや専門性が確立されてきて、仕事へのこだわりも強くなりやすいです。一方で、会社から何らかの役職・ポジションを任せられたり、求められる役割が増えたりしやすい年代でもあります。 ここで、自分が目指したい方向性と会社から求められる役割にギャップが生じると、キャリアに行き詰まりを感じるきっかけになるでしょう。 たとえば、本人は「現場で専門技術を磨きたい」と思っているのに、会社から管理職の役割を与えられるといった状況では、やりたい仕事ができず次第にモチベーションが低下してしまいます。 年齢を理由に目標が立てにくくなるから キャリアの行き詰まりから抜け出すのに、「目標設定」は非常に有効な方法といえます。 しかし、40代は目標を設定するにしても年齢や時間の制約を感じやすく、明確な目標を立てる難易度が高くなる傾向です。 転職を目標にする場合、40代は年齢的なハードルを意識せざるを得ないでしょう。また、今から専門性を深める、昇進を目指すなどするのにも時間の制約があり、結果的にどこを目標とすればいいのかわからなくなる場合があります。 目標を見失うと軸がぶれ、考え方や行動にも迷いが生じやすいです。 40代のキャリアの行き詰まりを解消する方法 キャリアの行き詰まりを感じたら、早めに現状を打破する行動を起こすのが重要です。ここからは、40代のキャリアの行き詰まりから抜け出す方法について解説します。 キャリアコンサルティングを受ける 40代のキャリアの行き詰まりは、複数の原因が複雑に絡んでいる場合も珍しくありません。 一人で一つずつ原因を解明し、そのうえで問題解決を図るのは負担が大きくなりやすいため、キャリアコンサルティングで専門家からアドバイスをもらうのがおすすめです。 キャリアコンサルティングでは、現状分析を整理するのに役立ち、自分では気づけない強みや適性、本当にやりたいことなどを客観的な視点で引き出し、悩みの根本的原因にアプローチできます。 具体的なキャリアプランを明確にするのにも役立つので、停滞期を乗り越える第一歩となるでしょう。 キャリアの棚卸しと自己分析を行う キャリアの行き詰まりを解消するためには、自己理解を深めるのが重要です。 まずはこれまでのキャリアを洗い出し、そこから自分の強みやスキルを整理する「キャリアの棚卸し」を行いましょう。その後、キャリアの棚卸しの内容を参考にしながら自己分析を行い、「何のために働くのか」という仕事の軸となる部分を再構築していきます。 また、行き詰まり感によって気持ちがモヤモヤする場合は、モヤモヤの内容や原因を紙に書き出して問題を整理するのも効果的です。 キャリアプランを練り直す キャリアプランの不明確さが行き詰まり感につながっているケースも多いので、40代で一度キャリアプランの練り直しを行うのも有効な方法といえます。 3年、5年、10年と期間を区切り、それぞれに理想像や目標を設定しましょう。最初に10年後の目標を立て、それを細分化する形で5年後、3年後の目標を決めるのもアリです。 目標設定ができたら、目標を達成するために必要な行動を具体的に考え、アクションプランを立てていきます。明確な目標と今やるべき行動が把握できれば迷いが消え、行き詰まりを解消できる可能性が高いです。 新たな挑戦をしてみる 刺激不足や成長実感のなさが行き詰まりを引き起こしている場合は、新しい挑戦をしてみるのが即効性のある解消方法となりやすいです。 挑戦内容は、社内外のどちらに向けたものでも構いません。 たとえば、社内で挑戦をするなら新規プロジェクトへの参画、部署異動を希望してみる、仕事で役立つ新しいスキルの習得などが挙げられます。また、思い切って社外に目を向け、副業を始めてみたり趣味・ボランティアなどの活動を通じて人脈を広げてみたりするのも良いでしょう。 キャリアチェンジを検討する あらゆる方法を試してもキャリアの行き詰まりを解消できない場合や、今の職場での問題解決がどうしても難しい場合は、キャリアチェンジを検討するという方法もあります。 20代・30代に比べると転職のハードルは高くなりやすいものの、40代で転職して成功している人も多いです。また、スキルやノウハウがあるなら、独立するという選択肢もあります。 ただし、40代でのキャリアチェンジは今後の人生を左右する大きな決断となるため、一つ一つの判断は慎重に行いましょう。 40代のキャリアの行き詰まりへの心理的アプローチ 40代のキャリアの行き詰まりは、考え方や視点を変えることで解消できる場合もあります。ここでは、今日から実践してみてほしい行き詰まりへの心理的アプローチを解説しましょう。 周囲と比較しない キャリアの行き詰まりを感じると、焦りや不安から他者と自分を比較しやすくなります。しかし、うまくいっている同僚や友人との比較は劣等感を強め、さらなる不満やモチベーション低下につながる可能性が高いです。 他者は、参考にするだけなら学びや刺激になりますが、比較対象とするとマイナスに作用しやすいため注意しましょう。 「できたこと」にも目を向けて自己肯定感を高める 40代は業務経験が豊富だからこそ、自分に求めるハードルも高くなりがちです。 仕事をきちんとこなせても「これくらいできて当然」のように思ってしまい、物事をポジティブに受け止めるのが難しくなります。 このような状況では自己肯定感がどんどん失われ、行き詰まりを感じやすくなるため、たとえ小さくても「頑張ったこと」「できたこと」に目を向けるのが大切です。 完璧主義を手放す 完璧を求めすぎると、失敗を恐れて新しい挑戦を避けやすくなり、キャリアの行き詰まりから抜け出しにくくなります。 まずは「失敗してもいい」「完璧でなくてもいい」という視点を持つところから始めましょう。 「成果を出せないと失敗」と捉えるのではなく「成果を出せなくても成長につながればOK」と考え方を変えてみてください。 キャリアに行き詰まりを感じる40代がよくやる失敗 キャリアに行き詰まると、不安や焦燥感からNG行動を取ってしまう人もいます。ここでは、キャリアに行き詰まりを感じる40代がやりがちな失敗を紹介するので、ぜひ教訓にしてください。 悩みを一人で抱えて深刻化させる 20代・30代に比べて40代は新しい友人と出会う機会が少なく、仕事や家庭の忙しさから既存の友人とも疎遠になりがちです。そのため、キャリアに行き詰まりを感じても、誰にも相談できないケースが少なくありません。 しかし、悩みを一人で抱えると問題が悪化・長期化しやすく、解決がより難しくなるリスクがあります。 相談相手が見つからないときは公的な相談窓口やキャリアコンサルティングサービスなどを活用し、悩みを一人で抱えないようにしましょう。 学び直しをしない 40代は、変化を避けて新しい行動を取ろうとしない「現状維持バイアス」という心理傾向が強くなりやすいです。 これによりリスク回避できる場面もありますが、過剰な現状維持バイアスがかかると全てにおいて「今のままでいい」と考えて学び直しを拒否し、成長機会を逃す恐れがあるため注意しましょう。 40代がキャリアの行き詰まりから抜け出すためには、新しいスキル・技術の学び直しが欠かせません。「これまでの経験」に「新しいスキル」をプラスすることで、変化の激しい時代にも対応できる人材となれます。 「自分には無理」と諦める キャリアアップやキャリアチェンジを目指す際、40代はどうしても年齢が障壁になりやすいです。また、若い頃に比べると自分自身も気力・体力が低下したと感じる場面も増えるでしょう。 しかし、それらを理由に「だから自分には無理」と行動や挑戦を諦めてはいけません。諦めてしまうと本来ならまだできることもできなくなり、自らキャリアの可能性を狭めてしまいます。 年齢を受け入れるのは大切であるものの、「もう遅い」ではなく「まだできる」と捉え、豊かな人生を築けるよう努力するのが大切です。 40代でキャリアに行き詰まったら、キャリアコンサルティングがおすすめ 40代は毎日の仕事がマンネリ化しやすく、キャリアに行き詰まりを感じがちです。 キャリアの行き詰まりを放置することにはさまざまなリスクがあるため、行き詰まりを感じたときは対処を後回しにせず、できるだけ早く抜け出すための対策を取りましょう。 スピーディな現状打開を実現させるには、キャリアコンサルティングを受けるのがおすすめです。キャリアコンサルティングを活用すれば、対話を通じて悩みの根本的原因や自分の価値観を整理でき、効率よく問題解決を目指せます。 キャリア・コンサルティング・ラボはオンライン形式で面談を受けられるので、公私ともに忙しい40代も気軽に利用できるでしょう。 40代のうちはもちろん、50代・60代になっても輝き続けられるよう、自分のキャリアとしっかり向き合ってみてくださいね!

キャリア面談・キャリアコンサルティングとは?|受ける意味やエージェントとの違い等を解説

「今の仕事、このままでいいのかな……」 「転職を考えてはいるけれど、エージェントに相談すると急かされそうで怖い」 「キャリアコンサルティングって、意識が高い人向けのものじゃないの?」 こうした疑問を持って、このページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか。 ネットで検索すれば「キャリアの重要性」はたくさん出てきますが「今の自分にとって本当にお金を払ったり時間を使ったりする価値(意味)があるのか」という答えは見つかりにくいものです。 実は、キャリア面談・キャリアコンサルティングは「転職したい人」だけのものではありません。 むしろ、「今の会社に残るべきか」「そもそも自分は何に向いているのか」といった答えの出ないモヤモヤを整理するための「キャリアの健康診断」のような場所です。 本記事では、以下のポイントを分かりやすく解説します。 なぜエージェントではなく「キャリア面談」を選ぶ人が増えているのか? 「相談内容がまとまっていない」状態で受けても意味がある理由 具体的にどんな悩みが解消されるのか? 「受けてよかった」と思える面談にするための活用のコツ 最後まで読んでいただくことで、あなたが今抱えている「得体の知れないモヤモヤ」を解消するために次に取るべき一歩がはっきりと見えるはずです。 1|キャリア面談・キャリアコンサルティングとは? キャリア面談(キャリアコンサルティング)を一言で伝えると、「プロの力を借りて自分のキャリアの現在地と目的地を整理する時間」です。 今の時代、終身雇用の崩壊や働き方の多様化により「会社に身を任せていれば安心」というフェーズは終わりました。だからこそ、自分の意志でキャリアを築くために、プロを頼る人が増えています。 キャリア面談は転職を勧められる場ではなく、 ・悩みの正体を言語化する ・まとまっていない考えを整理する ・未来の選択肢を広げる といったことを目的に行われます。 多くの方が「こんなにまとまっていない状態で相談していいのかな?」と心配されますが、実はまとまっていない時こそ、受ける価値が最大化されます。 キャリアコンサルタントは対話を通してあなたの頭の中にある「絡まった糸」を一本ずつ解きほぐすプロです。 「答えをもらいに行く場所」ではなく、「話しながら自分の中にある答えに気づいていく場所」。それがキャリア面談の本質です。 2|【徹底比較】キャリア面談と転職エージェントの違い 「転職の相談なら、無料で求人紹介をしてくれるエージェントで十分では?」と思う方も多いかもしれません。 しかし、両者にはビジネスモデルに決定的な違いがあります。この違いを理解しておかないと、「相談していたはずがいつの間にか転職を急かされていた」といった後悔につながる可能性があります。 両者のビジネスモデル 転職エージェント: 採用を決めた企業から紹介料をもらう仕組みです。そのため、アドバイスの着地点はどうしても「転職(内定)」になりやすく、転職させることがゴールになりがちです。 キャリア面談: あなた(相談者)から直接費用をいただく仕組みです。企業への忖度が一切不要なため、100%あなたの味方として、転職しない選択肢(現職残留や副業など)も含めたフラットな対話が可能です。 どちらが良い、悪いではなく、今のあなたの状況に合わせて適したサービスを使い分けることが大切です。 キャリア面談が向いている人 今すぐ転職するか迷っている、結論を急ぎたくない 自分の強みや価値観をじっくり言語化したい 現職残留や副業など、フラットな選択肢を検討したい 転職エージェントが向いている人 すでに転職の意思が固まっている 具体的な求人情報や、企業の内部情報を知りたい 職務経歴書の添削や面接対策を無料で行いたい 結論として、「意思決定の前段階(自分はどうしたいか)」を整理したいならキャリア面談、「意思決定の後(どう転職するか)」をサポートしてほしいなら転職エージェントを活用するのが、最も効率的で後悔のない選択です。 3|キャリア面談が向いている人の特徴 キャリア面談は、「会社を辞めたい」「精神的に限界だ」といった深刻な悩みがある人だけのものではありません。 最近では、「これからの人生をより納得感のあるものにしたい」という前向きな理由や、「キャリアの健康診断」として利用する方が非常に増えています。具体的には、以下のような思いを持っている方にこそ向いています ①「現状維持」になんとなく不安を感じている人 今の仕事に大きな不満はないが、5年後、10年後もこのままでいいのか不安 世の中の変化に取り残されないよう、自分の市場価値を確かめたい 周りの活躍を見て、焦りやモヤモヤを感じることがある ②転職を考え始めたが確信を持てない人 「転職したい」気持ちはあるが、何が嫌で、次は何を求めているのか言語化できていない 転職エージェントに登録してみたが、紹介される求人にピンとこない 今の会社に残るべきか、外に出るべきか、フラットな意見を聞きたい ③自分の「強み」や「軸」を客観的に知りたい人 自分のスキルや経験を、どうアピールすればいいかわからない 自己分析を一人でやってみたが、結局よくわからず行き詰まっている 友人や上司ではなく、プロの視点からフィードバックがほしい ④「答え」ではなく「納得感」を求めている人 キャリア面談は、「これをやりなさい」という正解を与えてくれる場所ではありません。 対話を通して自分自身の価値観を整理し、「これなら納得して進める」という確信を自分の中から引き出したい人に最も適しています。 4|キャリア面談ではどんな相談ができる? 相談内容は大きく分けて以下の4つのカテゴリーに分類されます。ご自身の「モヤモヤ」に近いものがあるかチェックしてみてください。 ① 「今の仕事」に関する悩み 頑張っているのに正当に評価されない 上司やチームとの人間関係がしんどい 今の仕事にやりがいを感じられず、毎日「辞めたい」と思ってしまう 社外ならではの利点で、社内面談では絶対に言えない「辞めたい」「不満がある」という本音をすべて吐き出せます。 ②将来・キャリアパス」に関する悩み 5年後、10年後の自分がイメージできない 異業種・異職種へのキャリアチェンジが現実的か知りたい 自分の市場価値を客観的に知りたい、強みを言語化したい AIに取って代わられないか、今のスキルで生き残れるか不安 ③ 「やりたいこと」がわからない悩み 自分が何を大切にしたいのか、価値観を整理したい 「これ」といったやりたいことがなく、焦りを感じている 今までなんとなくキャリアを積んできたが、一度立ち止まって棚卸ししたい ④ 「ライフイベントと仕事」の両立 出産や育児、介護を控えて今の働き方を続けられるか不安 ワークライフバランスを改善するために、どんな選択肢があるか整理したい 移住や副業など、新しいライフスタイルに合わせたキャリアを考えたい キャリアコンサルタントは、バラバラになったパズルのピースを一緒に組み立てるプロです。「うまく話そう」とする必要はありません。 愚痴やまとまらない感情をそのまま話すことで、対話を通して自然と「相談すべき本当の課題」が浮かび上がってきます。 5|キャリア面談を受けると何が変わる? キャリア面談を受けたからといって、すぐに答えが出るとは限りません。 ただし、プロとの対話を終えた後、多くの方が「視界がパッと開けた」「肩の荷が下りた」といった、確かな変化を実感されます。具体的には、以下のような変化が期待できます。 ① 「正体不明のモヤモヤ」が「具体的な課題」に変わる 一番の変化は、頭の中を占領していた「なんとなく不安」という霧が晴れることです。「私は今の仕事の『ここ』に不満があり、将来の『これ』を不安に思っているんだ」と正体がはっきりすることで、漠然とした恐怖が消え、冷静に対策を考えられるようになります。 ② 周りの声に振り回されない「自分軸」が見つかる 「今の時代はITスキルが必要だ」「30代なら役職を目指すべきだ」……そんな外側の情報に惑わされていませんか? 面談を通じて自分の価値観を掘り起こすことで、「他人がどう思うか」ではなく「自分が何を大切にしたいか」という判断基準(自分軸)が手に入ります。 ③ 「今、何をするべきか」が明確になり行動が軽くなる 「いつか転職しなきゃ」と悩み続けるのは、非常にエネルギーを消耗します。 思考が整理されると、「今は転職せず、このスキルを磨くことに集中しよう」あるいは「まずは3ヶ月でこれだけ準備しよう」と、今日からの行動が具体的になります。 迷いがなくなるだけで、日々の仕事へのストレスは劇的に軽減されます。 キャリア面談の最大の価値は、結果が「転職」であれ「現職残留」であれ、それを「自分自身で納得して選んだ」と思えることです。 「会社に言われたから」「なんとなく不安だから」という消去法ではなく、自分の意志で選んだという感覚が、これからのキャリアを歩む上での大きな自信に繋がります。 6|「意味がない」と感じないための活用のコツ 「キャリア面談を受けてみたけれど、あまり意味がなかった」という事態を避けるためには、いくつか知っておきたい活用のコツがあります。 プロのコンサルタントはあなたの味方ですが、最終的に人生の舵を握るのはあなた自身です。以下の3点を意識するだけで、面談から得られる気づきはぐっと深まります。 ① 「正解」を求めない キャリア面談の最大の落とし穴は、「プロなら私にぴったりの答えを教えてくれるはずだ」という期待です。 コンサルタントは、あなたの価値観を映し出す「鏡」のような存在です。「答えをもらいに行く」のではなく、「プロとの対話を通じて、自分の中にある答えに気づきに行く」というスタンスで臨むと、納得感が大きく変わります。 ② 今の気持ちを「箇条書き」でメモしておく 相談内容がまとまっていないのは全く問題ありません。ただ、面談の前に5分だけ時間を取って、「今、何がモヤモヤしているか」「何にイライラしているか」を、単語や箇条書きでメモしておくことをおすすめします。 「給与が不満」「人間関係がしんどい」「5年後が不安」など、きれいな文章にする必要はありません。そのメモがあるだけで、当日の対話がスムーズになります。 ③ 「かっこいい自分」を見せようとしない キャリアコンサルタントは、あなたの評価をする上司でも、選考を行う人事でもありません。利害関係のない第三者だからこそ、「本当は楽をしたい」「今の会社が嫌でたまらない」といった、泥臭い本音をさらけ出すことが大切です。 本音を隠したままだと、アドバイスも表面的なものになってしまいます。100%あなたの味方であるプロを信じて、ありのままを話してみるのが最大のコツです。 7|キャリア面談はいつ受けるのがベスト? 「まだモヤモヤする程度だし、相談するほど深刻ではないかも……」 そう思って先延ばしにしてしまう方は少なくありません。しかし、キャリア面談のベストタイミングは、実は「モヤモヤし始めた、その瞬間」です。 早めにプロを頼るべき理由には、明確なメリットが3つあります。 ① 「辞めるか、耐えるか」の極端な二択を防げる 悩みが深くなりストレスが限界に達すると、人の視野は驚くほど狭くなります。「今すぐ辞めるか、一生我慢するか」という極端な二択でしか考えられなくなってしまうのです。 まだ心に余裕があるタイミングなら、「今の会社で部署異動を希望する」「副業でスキルを試す」といった、第三、第四の選択肢を冷静に検討できます。 ② 思考の「軌道修正」が最小限で済む キャリアの悩みは、雪だるま式に大きくなる傾向があります。小さな違和感を放置して数年経つと、軌道修正に大きなエネルギー(年齢、スキル、年収の壁など)が必要になることも。 モヤモヤが小さいうちに「自分は何を大切にしたいのか」を確認しておくことで、遠回りを防ぎ、最短距離で理想のキャリアに近づくことができます。 ③ 「決断」の質が上がる 感情が昂った状態(怒り、悲しみ、焦り)での決断は、後悔に繋がりやすいものです。 フラットな状態の時にプロと一緒に思考を整理しておけば、いざ「本当に転職しよう」と思った時にも、「自分はこれを大切にするために動くんだ」という確固たる根拠を持って、迷いなく行動できるようになります。 キャリアに関する「モヤモヤ」は、あなたの心が「今の状況をアップデートしたい」と出しているサインです。 「こんなことで相談してもいいのかな?」と迷う必要はありません。むしろ、深刻な「お悩み相談」になる前に「これからの作戦会議」としてキャリア面談を活用してみてください。早めに言葉にしておくだけで、驚くほど気持ちが楽になるはずです。 8|後悔しないキャリア面談選びのポイント キャリア面談を提供するサービスは増えていますが、どこでも同じというわけではありません。せっかくの時間とお金を無駄にしないために、選ぶ際のチェックポイントを3つお伝えします。 ① 「転職を前提としていないか」を確認する 第2章でお伝えした通り、転職エージェントが運営する面談は「求人紹介」がゴールになりがちです。 今のあなたが「まだ転職するか決めきれない」「まずは思考を整理したい」という状態であれば、相談料を支払って受ける「独立系・個人向け」のサービスを選びましょう。結論を急かされず、あなたのペースを尊重してもらえる環境かどうかが、納得感に直結します。 ② 「アドバイス」よりも「対話」を重視しているか キャリア面談には、大きく分けて「教える(ティーチング)」スタイルと「引き出す(コーチング・対話)」スタイルがあります。 「こうすべきだ」と一方的にアドバイスを受ける場ではなく、あなたの言葉を丁寧に聴き、問いかけを通じて「あなたの中にある答え」を一緒に探してくれるサービスを選んでください。自分の気持ちが置き去りにされないことで、面談の満足度は大きく変わります。 ③ 「プロとしての専門性」と「安心感」があるか 相手がキャリアコンサルタント(国家資格)などの専門資格を持っているか、また守秘義務が徹底されているかを確認しましょう。 また、最近はオンライン面談が主流ですが、「事前の説明が丁寧か」「単発でも受けられるか」といった、利用者への配慮があるかどうかも、信頼できるサービスを見極める指標になります。 まとめ キャリア面談・キャリアコンサルティングは決して転職するためだけの手段ではありません。 むしろ、日々の忙しさの中で後回しにしてしまいがちな「自分はどう生きたいのか」「今の仕事を通して何を実現したいのか」という本音を一度立ち止まって整理し、自分なりの答えを見つけるための大切な時間です。 「まだ何も決まっていない」 「何を相談すればいいかわからない」 「今の会社を辞める勇気も、続ける自信もない」 そんな、言葉にならない状態でも利用する価値は十分にあります。一人で抱え込んで同じ場所をぐるぐると回り続ける時間はもう終わりにして、プロと一緒に思考の棚卸しをしてみませんか? キャリア面談を試してみませんか? ここまで読んで、 「今の仕事、このままでいいのかな?」 「誰かと話しながら整理できたら、少しは楽になるかも……」 もしそう思い当たることがあるのなら、それはあなたが次のステージへ進もうとしているサインです。 私たちキャリア・コンサルティング・ラボは、転職を前提としないキャリア面談を提供しています。今すぐ結論を出す必要はありません。今感じている迷いや不安を、そのままお持ちください。 キャリア・コンサルティング・ラボの面談が選ばれる理由 100%中立・転職前提ではない安心感 求人を無理に勧めることは一切ありません。「今の会社に残る」という選択肢も含め、フラットに考えます。 「まとまっていない」をプロが言語化: 相談内容がはっきりしていなくても大丈夫です。対話を通じて、あなたの頭の中にある「絡まった糸」を一本ずつ解きほぐします。 1回60分、自宅からオンラインで: 単発のお申し込みも歓迎です。忙しい日々の中でも、自分のためだけの時間を確保できます。 キャリア面談は「今すぐ何かを決めるための場」ではありません。 「一人で考え続けるのが少しつらくなってきた」 「頭の中を一度プロの視点で整理したい」 そう感じたタイミングでの選択肢の一つとして、検討してみてください。 キャリア面談の詳細を見る※転職を勧めることはありません。ご自身のペースで考えることを大切にしています。

40代のキャリアチェンジを成功させる方法!転職しやすい仕事の特徴も解説

かつての日本には「転職は35歳まで」とする説がありました。そのため今でも「40代からのキャリアチェンジは難しいのでは?」と不安に思う人が少なくありません。 しかし「35歳転職限界説」は過去の考え方であり、現代においては40代からでもキャリアチェンジを成功させることが可能です。 この記事では、40代のキャリアチェンジが難しいといわれる理由や転職を成功させる方法、キャリアチェンジにおすすめな仕事の特徴などを詳しく解説します。 40代のキャリアチェンジ、可能だが難易度は高い 冒頭でもお伝えした通り、今は40代からでもキャリアチェンジが可能です。ただし、転職市場ではどうしても若手が有利になりやすい面があるため、20代・30代に比べるとやはり40代はキャリアチェンジの難易度が高くなります。 また、40代は今の会社で一定のキャリアや地位を築いているケースも多く、キャリアチェンジすることで年収・待遇が下がるリスクもゼロではありません。 前職と同水準の年収を希望する場合、キャリアチェンジはより難しくなりやすいです。 40代のキャリアチェンジが難しいといわれる理由 40代のキャリアチェンジが難しいとされる理由は、他にもあります。ここでは、40代のキャリアチェンジが難しいといわれている理由を詳しく見ていきましょう。 年齢制限で応募できない求人が増える 「長期的なキャリアの形成」を理由に、求人に年齢制限を設ける会社は少なくありません。「長期的なキャリアの形成」が理由の場合、応募できるのは30代までとされることが多いです。また、例外を除けば原則として求人に年齢制限を設けるのは法律で禁止されていますが、実際には企業で採用したい年代をある程度想定していることもよくあります。その多くは20~30代です。 その結果、20代・30代に比べると40代は応募できる求人が少ない、あるいは応募しても他の候補者との選考のなかで厳しい状況になりがちなため、キャリアチェンジが難しいといわれています。 もちろん40代向けの求人もありますが、そのような求人では管理職の経験や専門スキルが求められがちです。未経験の業界・職種への挑戦は難しく、選択肢が限られやすくなります。 専門スキルやマネジメント経験が求められる 企業の採用方法には、大きく分けて「ポテンシャル採用」と「即戦力採用」があります。 ポテンシャル採用では応募者の「伸びしろ・意欲」が重視されるのに対し、即戦力採用では応募者の「スキル・経験」が重視されるのです。 そして、40代の転職では多くの会社で即戦力採用が用いられます。一から育てる人材としてではなく、入社後すぐに戦力になる人材が求められ、専門スキルやマネジメント経験といった実績が必須になりやすいため、キャリアチェンジの難易度が高くなる傾向です。 柔軟性や適応力を転職先から懸念されやすい 40代は、既に十年以上に及ぶキャリアを築いており、自分なりの仕事への向き合い方・進め方が確立されているでしょう。 これまでの経験や独自の仕事術は、キャリアチェンジの場面で企業から高く評価してもらえることも多いです。 しかし一方で、「自分の経験ややり方に固執するあまり、転職後の職場環境や業務手順に適応できないのでは?」と、企業から懸念を抱かれる場合もあります。 40代のキャリアチェンジでは、新しい業務を学ぼうとする姿勢や謙虚さも重要視されるポイントです。 40代からキャリアチェンジに挑戦するための準備 40代のキャリアチェンジを成功させるためには、入念な準備が必要です。ここでは、スムーズなキャリアチェンジに欠かせない、事前の心構えや行動を解説しましょう。 長期戦になる覚悟をする 前述した通り、40代になると応募できる求人数が減ります。自分のスキルや希望に合う求人がなかなか見つからず、転職活動が長期化するケースも珍しくありません。 そのため、前もって長期的なキャリアチェンジの計画を立てておくのが重要です。「時間がかかるもの」だと思っておけば、転職活動が長引いても焦らずに済むでしょう。 また、当初の計画以上に転職活動が長引く可能性も十分あるので、収入を途絶えさせないためにも今の会社に在籍しながらキャリアチェンジを検討するのがおすすめです。 徹底的に自己分析を行う 高難易度の40代のキャリアチェンジでは、自分が持つ強みを採用担当者に正確に伝えられるかが非常に重要になります。具体的な転職活動を行う前に、必ず丁寧に自己分析しましょう。 自己分析を怠り自己理解が浅いままでは、転職活動で良い結果が出にくいですし、たとえ採用されたとしても後々ミスマッチを起こすリスクが高いです。 まずは、これまでの職務経験や実績を振り返る「キャリアの棚卸し」を行い、そこから身につけたスキル、強みや弱み、興味のある分野、価値観などを深掘りしてみてください。 自分の市場価値を知る 自己理解が深まったら、それをもとに自分の転職市場価値を把握します。 自分のスキルや経験が外部からどのように評価されるのかを正しく理解できれば、現実的な視点でキャリアチェンジを考えられ、戦略的なプランが立てられるでしょう。 市場価値を知る方法としては、転職エージェントやキャリアコンサルタントから評価をもらう、提示される企業のオファーから判断するなどが挙げられます。この他、近年は市場価値を数値化してくれる診断ツールを活用する方法も人気です。 キャリアチェンジ後のビジョンまで明確にする キャリアチェンジを考えるうえで重要なのが、キャリアビジョンです。 キャリアビジョンとは、仕事や人生における「将来自分はこうなりたい」という理想像や目標を指します。仕事だけでなくプライベートも含めた人生全体の未来像を描くことで、目指すべき方向性が明確になり、主体的にキャリアを選択・形成できるようになるのです。 自己分析の結果をもとに将来の自分を具体的にイメージし、理想の将来像から逆算した行動計画を立ててみましょう。 希望条件に優先順位をつける キャリアチェンジで今より条件の良い環境に身を置きたいのは、誰もが同じ。しかし、漠然と条件の良い会社を求めると「完璧な条件の会社」にこだわりすぎて就職活動が難航したり、明確な軸がない分「何となく」で会社を選んでミスマッチが起きたりします。 自分の理想を全て叶える会社はなかなか見つからないので、前もって「絶対譲れない条件」と「妥協できる条件」を明確にしておきましょう。 希望条件に優先順位をつけると、企業選びがスムーズになり、本当に自分に合う環境が見つかりやすいです。 40代のキャリアチェンジを成功させる方法 40代のキャリアチェンジは簡単ではありません。しかし、きちんと手順を踏んでポイントを押さえれば、成功できる可能性は十分あります。 ここでは、40代のキャリアチェンジを成功させる方法について解説しましょう。 経験やスキルを活かせる職種を選ぶ これまでの経験やスキルが活かせる職種を選ぶと、自分の強みと企業が求めるものがマッチしやすく、キャリアチェンジに成功できる可能性が高まります。 たとえ未経験の職種に挑戦する場合でも、過去の経験により培われたコミュニケーション能力やタスク管理能力などは活かせるでしょう。 自分が持つスキル・能力を正確に分析したうえで、キャリアチェンジ後にも活かせそうかを考えるのが重要です。 応募先の企業をよく研究する 40代のキャリアチェンジでは、応募する企業を徹底的に研究し、本当に自分に合うのかをよく分析してください。 企業の事業内容やビジョンなどを深く理解することで、「なぜその企業でなければならないのか」という理由が明確になり、面接でも説得力のある回答ができるようになります。 徹底した企業研究は、キャリアチェンジに失敗しないための有効な対策の一つです。イメージと現実のギャップを埋められれば、キャリアチェンジ後に「思っていたのと違った…」とミスマッチを感じるのも防げるでしょう。 ポータブルスキルを武器にする 仕事で役立つスキルには、特定の仕事で役立つ「テクニカルスキル」と、業種・職種・業界を問わずどんな仕事でも役立つ「ポータブルスキル」があります。コミュニケーション能力、問題解決能力、情報収集力、論理的思考力などが、ポータブルスキルの代表例です。 これまでのキャリアで培った豊富なポータブルスキルは、20代・30代にはない「40代ならではの強い武器」になります。 自分にどんなポータブルスキルがあるかを把握し、具体的に言語化できるようにしておきましょう。 面接では人間性の良さもアピールする 「固定観念に縛られず、新しい環境に適応してくれるだろうか」「上司や同僚が年下でも、円滑に関係構築できるだろうか」 40代のキャリアチェンジでは、企業からこのような点を懸念されやすいです。そのため面接では、実績やスキルだけでなく、柔軟性や適応力といった人間性の面もアピールする必要があります。 ただの性格自慢にならないよう具体的なエピソードを交え、企業が求める人物像に合致するように話すのがポイントです。 キャリアコンサルティングを活用する 40代は、これまでの長いキャリアがあるからこそ、自己分析が複雑になりがち。 また、「40代でキャリアチェンジして本当に後悔しないか?」と不安になったり、転職活動が難航して「どうすればうまくいくのか」と悩んだりするケースも多いです。 そのため、無理に一人で全てを解決しようとせず、キャリアコンサルティングをうまく活用するのが良いでしょう。 キャリアコンサルティングでは「キャリアチェンジすべきか」という疑問から、具体的な転職に関する悩みまで、徹底的にサポートしてもらえます。キャリアの棚卸しや自己分析のサポートも任せられるので、キャリアチェンジがスムーズに進みやすいです。 40代のキャリアチェンジに適した仕事の特徴 年齢問わず活躍できて評価してもらえる仕事を選ぶと、40代のキャリアチェンジのハードルはぐっと下がります。ここでは、40代のキャリアチェンジに適した仕事の特徴を紹介しましょう。 働き方の選択肢が多い仕事 40代は育児の真っ最中という人や、親の介護が始まる人も多い年代です。また、ゆくゆく年齢を重ねて、今の働き方を続けるのが難しくなる可能性も考えられます。 将来にかけて私生活での変化が大きくなりやすいので、キャリアチェンジでは働き方の選択肢が多い仕事を選んだほうが後々「よかった」と思えるかもしれません。 今は多様な働き方ができる時代なので、新しい働き方にも目を向けてキャリアチェンジを考えましょう。 人手不足で求人が豊富な仕事 人手不足な仕事は、求人が豊富なうえ年齢制限を設ける会社が少ない傾向です。選考を突破できる確率も高く、40代という年齢が不利になりにくいでしょう。 「人手不足な仕事は、きつかったり待遇が悪かったりするのでは?」と心配する人も多いですが、人手不足の仕事が全てそうとは限りません。 一般的なイメージだけで応募できる求人の幅を狭めないよう、条件や待遇をしっかり確認したうえで、自分に合いそうかを考えるのが重要です。 同世代が多く活躍している仕事 社内に同世代の人が多いと、価値観や境遇を共有しやすく、キャリアチェンジ後も早く新しい環境に馴染めます。わからないことも質問しやすいので、スムーズに連携を取りながら仕事を進められるでしょう。 また、同世代の人が働きやすいと思う職場環境は、自分にとっても働きやすい環境である可能性が高いです。 求人情報に会社の年代構成が掲載されていない場合は、転職活動の面接で質問してみてください。 実力重視の傾向を持つ仕事 徐々に薄れつつありますが、日本にはまだまだ年功序列の文化を持つ会社もあります。勤続年数で評価する仕事に40代からチャレンジしても、その後キャリアアップしにくく不満を抱く可能性が高いです。 そのため40代のキャリアチェンジでは、本人の努力や実績、取得資格といった実力で評価してくれる仕事のほうが良いでしょう。 転職先選びの際には、企業の評価基準もしっかり把握しておくのが大切です。 40代でもキャリアチェンジは可能!まずは一歩踏み出そう 40代のキャリアチェンジが、20代・30代に比べて難しいのは事実です。しかし難しい=不可能ではなく、40代からでもしっかり準備を整えて適切に行動すれば、納得のいくキャリアチェンジができます。 今は、キャリアの悩みを気軽に相談できるキャリアコンサルティングサービスもあるので、有効活用しながら効率的にキャリアチェンジを進めていきましょう。 キャリア・コンサルティング・ラボは、40代のキャリアチェンジにまつわる悩みも多数サポートしてきた実績があります。キャリアチェンジに悩みや不安がある方は、ぜひ一度相談してみてくださいね。