子持ち主婦の再就職・成功する主婦はここが違います

「社会復帰をしたいから。」 「子どもの養育費が必要だから。」 「やりがいを感じたいから。」 様々な理由から、出産・専業主婦時代を経て再就職をしたいと考える女性は数多くいます。しかし出産後数年の離職期間(ブランク)を経ての再就職活動は、そう簡単なものではありません。 それでも、希望の再就職を実現できる人は何が違うのでしょうか。再就職に成功する主婦はこんなところが違うのです。 669

フリーターから正社員になりたい人に今すぐ行動してほしい3つのこと

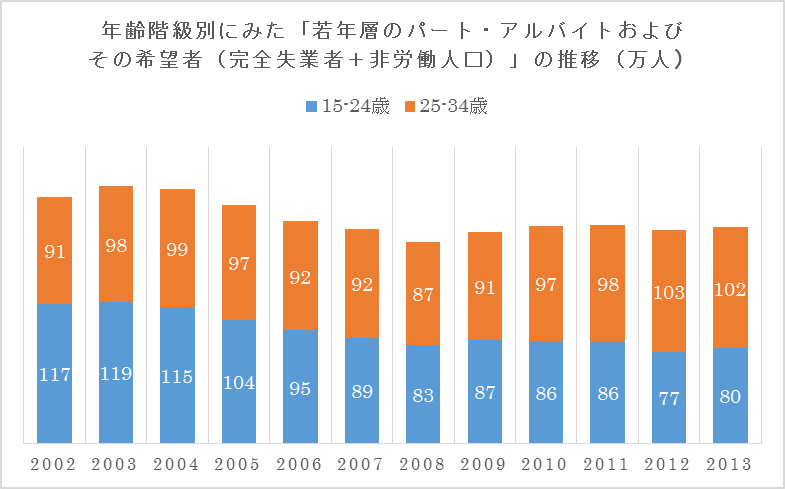

(出典:若年層の「パート・アルバイト及びその希望者」数の推移 ) 244

大卒ニートからの社会復帰・本気で考えるならこの行動から

大学を卒業した後、進学も就職活動もしていなかったけれど、そろそろこの大卒ニートを抜け出したい。だけど、今さら何から始めていいのかわからないから動けない…。 大卒ニートからの社会復帰を本気で考え始めたら、こんな行動から始めてみませんか。できることからで構いません。焦らずに、1つ1つ行動を変えていきましょう。 667

30代前半のキャリアチェンジは遅い?未経験職種へのチャレンジには注意が必要

「30代だけど未経験の職種にチャレンジしたいなぁ」「キャリアチェンジで気をつけることってあるのかな?」 キャリアチェンジしたいと思うと、このような悩みや疑問が出てきますよね。20代から同じ会社で同じ職種だと、30代になってこの先のキャリアを考えて、他の職種にチャレンジしたり違う環境で働きたいと思う人が多くなります。 そこでこの記事では、30代前半で未経験の職種にチャレンジしたい人に向けて、安心して転職活動を行う方法についてご紹介します。今まさに考えている人も、キャリアチェンジに興味のあるという人もぜひ参考にしてください。 30代前半でキャリアチェンジは大変? 30代になって未経験職種に挑戦するというのは、ちょっと大変そうに感じませんか?新しい業務内容や新しい人間関係など、不安に思うことは多いですよね。 他の30代の状況や求められる姿勢など知識として知っておくことで、キャリアチェンジを考えた時に早く動き出せるかもしれません。 30代前半の転職率 まず、周りの30代はどれくらい転職しているのか気になりますよね。下のグラフは、厚生労働省が行った調査結果です。30代での転職入職率は、男性が9.5%、女性が14.0%となっています。グラフを見てわかるように、35歳以降から定年にかけてグッと下がっていますよね。 資料出所:令和4年雇用動向調査結果の概況 https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/23-2/dl/gaikyou.pdf 企業が求人を出す際も「35歳以下の若手」という指定がされているような場合もあり、35歳まででキャリアチェンジを考える人が多くいるのです。 転職の際に求められることが高くなる 30代前半で、まだキャリアチェンジできるとはいっても、20代で転職するのと比較すると求められるレベルは高くなります。20代ではまだ第二新卒のような扱いをされたり、経験もそこまで高いものは求められませんが30代は違います。 いくら募集要件に未経験歓迎という記載があったとしても、教えてもらうのを待っているだけであったり、指示を待つだけの姿勢は通用しません。 未経験歓迎の求人も30代の未経験者に関しては、一般常識やマナーなどの立ち振る舞いや同期入社の若手社員に対してのお手本になるような行動が期待されます。企業側も採用を決める際に、今後マネジメントしていくような責任あるポジションを任せられる人間かも考慮している場合もあるのです。 20代の採用の場合は、コミュニケーション能力などのポテンシャル部分を重視される場合がほとんどですが、30代になるとそこからのプラスαが求められると思ってください。 未経験職種へのキャリアチェンジで気をつけること 30代で社会人経験があるとはいっても、職種に関しては未経験です。職種で括ると未経験、社会人は経験者という立場になるので、新人としての姿勢は忘れず高い視座で行動していきたいですね。 新人の意識を持つ 何もわからない、教えてもらえるのを待っているだけの姿勢ではいけませんが、新しい職場では新人であるという意識を忘れずに持ってください。 30代まで同じ会社で働いていた場合、ある程度仕事にも慣れているタイミングですよね。社内でとても評価されていた方もいるでしょう。しかし今働いている会社での実績や評価は、そのまま転職先に反映されるわけではありません。 転職先では同期が全員年下だったり、教育担当が年下であることもあります。社会人経験はあなたの方が長いかもしれませんが、その職場・職種・スキル面では若手社員の方が上なのです。 上下関係が厳しい会社からの転職だと、年齢で敬われることもあったかもしれませんがそのような風習は忘れてしまいましょう。変にプライドを持ったままの行動をしてしまうと、わからないことだらけの新しい職場で質問も気軽にできず、周りから孤立してしまう可能性もあります。 仕事内容がどれだけあなたに合っていたとしても、人間関係で悩んでしまうと長期的な就業が難しくなってしまうかもしれません。周りの社員の年齢が自分より下だからと変な壁を作ってしまうことなく、同期入社や先輩社員に対して敬意を払うように意識してみてください。 待遇が下がるのは受け入れる 30代でキャリアチェンジしようと思うと、年収面も気になりますよね。未経験の職種へチェレンジするのであれば、年収が下がることは受け入れなければなりません。 30代でこれからどんどん年収を上げていきたいタイミングかもしれませんが、未経験で年収アップはとても難しいのです。経験を活かせる職種への転職であれば、今までのキャリアや実績が評価されて年収アップをも実現できることもあるでしょう。しかし未経験での挑戦になると、そうはいきません。 新卒から勤め続けて、少しずつ評価を得て収入を上げてきたかもしれません。その積み重ねの経験はとても大事ですが、未経験の職種にキャリアチェンジするならば、一度全て捨てて最初から始める意識を持った方が無難です。 転職したい理由がキャリアチェンジであれば、年収を上げることは忘れ、「年収が下がってもやりたい仕事に就く」ことを優先に考えるようにしましょう。 その職種で実現したいキャリアを明確にする 30代前半でのキャリアチェンジは、今後のキャリアに大きく影響します。なんとなく興味があるから転職しようという軽い気持ちでのキャリアチェンジはおすすめできません。 たとえば、営業職からエンジニアにキャリアチェンジをしたいと思ったときに、その動機が「手に職がつきそう」「需要がたくさんあり、この先仕事に困らなそう」「営業目標を追いかけるのが疲れたから」等の理由であれば一度立ち止まった方が良さそうです。 そんな時には、エンジニアにキャリアチェンジをすることで、どんな姿になりたいのか具体的にイメージしてみてください。ゲームアプリを作成したいのか、業務支援システムを作成したいのか、どうなっていきたいのか、どんな働き方をしたいのかによって、使用する言語が違ったり、応募する企業が違ったりします。 転職してからエンジニアにはなれたものの、やりたいことに活かせるスキルは身につかない環境だったと後悔するのはいやですよね。「自分がやりたいこと」と「その企業でできること」を必ず確認するようにしてください。「多分できるだろう」という予想で判断してしまうのは危険なのです。 30代でのキャリアチェンジは、これからの自分のキャリアがここで決まるという覚悟を持って、行動してみてください。 キャリアチェンジの方法 キャリアチェンジしたい!そう思っても、どこから始めればよいのかわからない…と思ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。 そこで、ここでは今の環境でできることや転職する選択など、幅広くご紹介します。今からでもできそうだという方法を選択してみてください。 社内でキャリアチェンジできることを探す 「挑戦したい職種があるけど、転職はできない」 そのような人は、まず社内でキャリアチェンジに挑戦できないか方法を探してみてください。社内であれば、今までの実績や評価を活かすことができます。今の職種である程度の実績を上げて評価を得ていたり、年収や福利厚生など今の会社の待遇がよいならば、一番おすすめなのがこの「社内でのキャリアチェンジ」です。 もし希望する職種が今の会社ではできないことなのであれば、転職を視野に入れなければなりませんが、そうでないのであれば部署異動に挑戦してみるのがおすすめです。 直属の上司にすぐ相談するのは少し気が引ける場合も多いと思うので、人事担当者に確認してみたり、人事異動について知ってそうな同期に聞いてみると、社内で異動したい時にはどのような手順を踏めばいいのかがわかるかもしれません。 会社によっては、社内ダブルワークを行っているようなところもありますし、キャリアチェンジを考えていなかった時には気にしていなかった制度が実は充実していた…なんてこともあります。 社内での情報収集に迷ったら周りに聞いてみると、異動の経験者もいるはずです。機会を設けられるのであれば、異動経験者の経験談を聞いてみるといいかもしれません。 副業からスタートする 本業としてすぐにキャリアチェンジに挑戦するのが難しいのであれば、まずは副業から始めてみてはいかがでしょうか。今は様々なプラットホームがあり、「副業OK」とする企業も増えてきているので、気軽に副業を探せる時代です。 営業職に挑戦してみたいというような希望でも、本業がお休みの土日に副業として始めてみることもできます。完全に未経験の職種で転職するとなるとやはり不安が大きいですが、今の仕事も好きだけど少し挑戦してみたいという場合にはおすすめです。 副業として挑戦することで、本当に自分にその業務が合っているのかどうかという確認もできます。本業も続けていることで、少し上手くいかないことがあっても悩みすぎず進めていけるでしょう。自分に合わないという判断ができたのであれば、今の職場でこれからも頑張っていこうという決心がつくかもしれません。 今の仕事に影響を及ぼさない方法で興味のある職種に挑戦できるので、未経験の職種を副業で始めてみるのはおすすめです。 挑戦してみた結果自分に合っていて、本業として頑張りたいと思った場合にも、完全に未経験の状態より転職しやすくなります。副業での実績なども職務経歴書に記載することができますし、職種理解もしていると判断してもらえるでしょう。 挑戦したい職種があって、転職までは踏み切れない人や、未経験で応募できる企業が全然ないという人は、まず副業で経験を積んでおくのはいかがでしょうか。 転職する 社内での異動が難しい、もしくは職種だけでなく会社も変えたいということであれば、転職するのが最良の方法となります。しかし1番リスクがあるのも事実です。転職するということは現在の職場を出て、新しいスタートを切ることになります。入社後に失敗したと感じても、元の職場へは簡単に戻ることができません。 働き方ややりたい仕事内容などは転職活動中にも質問したり、確認することができますが、「職場環境」は転職してみなければわかりません。いざ働き始めると人間関係で悩んだりする可能性があります。人間関係やその場の雰囲気に馴染めるかという点に関しては、本当にその環境に入ってみないとわからないからです。 もちろん、転職したら今の環境よりも、職場環境や人間環境が良くなるということも十分にあります。転職する場合は、そのリスクも踏まえながらしっかりと対策をして臨みましょう。 転職に失敗しない事前準備3選 それではいざ転職活動を始める場合、何を準備すれば良いのでしょうか。職務経歴書を準備する際に、一緒にしっかりと準備しておくべきことを3つご紹介します。 面接に進んでも必要となるものばかりなので、ぜひチェックしてくださいね。 ①未経験へのチャレンジに納得できる転職理由を用意する 年齢に関わらず転職理由はしっかりと準備しなければなりませんが、キャリアチェンジを目指す転職では特に重要となります。面接でも確実に問われる点で、志望理由が浅かったり、業務内容とずれていたりすると確実に突っ込まれてしまうので、万全の準備をしておきましょう。 また転職理由が曖昧であると、中途半端な気持ちで転職活動をしていると面接官に受け取られてしまいます。30代になって考えなしに、未経験の職種への転職活動をしていると思われたらその面接はうまくいかないでしょう。 転職理由をしっかりと話せるように準備しておく=文字で一度きちんとまとめておくことは、あなたにとってもプラスになります。なぜ転職しキャリアチェンジをしようと思ったのか、今の職場のままではダメなのかなど具体的に書き出してみることで、自己認知がより深まるのです。文字にしてみることで自分はこんなふうに思っていたんだと、客観的に知ることができるのでとてもおすすめの方法です。 そしてこれは面接対策にもなります。自分が転職したいと思った理由に対して「なぜ?」と思うことを客観的に書き足していくことで、面接官が聞きたいことも見えてくるのです。 そのように準備しておくことで、ズレのない納得感のある転職理由を相手に伝えることができるでしょう。 ②説得力のある志望動機をまとめる 転職活動をするには面接を避けて通ることはできません。転職理由をしっかりと準備したあとは、なぜその企業でなければならないのかという「志望理由」を考えましょう。 転職理由に納得してもらえても「それでなんでうちの会社を受けにきたの?」と疑問に思われる可能性があります。営業職に挑戦したいのであれば、他にも多くの企業がありますよね。たくさんある企業や求人の中から、なぜその企業を志望したのかという点はとても重要になります。 扱っている製品や取得できるスキルや経験など、その企業をしっかりと下調べしておく必要がありますが、ここを準備しておくことで面接での印象はとても良くなるでしょう。 面接官はその企業で働く人たちです。自分が働いている企業の魅力を理解してくれている人がいると嬉しいですよね。一緒に働きたいと思ってもらえるポイントにもなります。 ③未経験職種ができることへの説得材料になる自己PRを キャリアチェンジにおいて、自己PRはとても重要です。未経験で全く知識のない職種に挑むのであれば、余計に重視されると思ってください。 転職理由、志望動機で企業に対して「やりたい理由・気持ち」を伝えることができます。そこから採用担当に「ぜひ来てほしい」と思ってもらうためには、「自分は何ができるか」「自分を採用するメリットは何か」を伝えることが重要なのです。 頑張りたいという気持ちはもちろん大切ですが、ビジネスである以上、きちんと結果を出すことができるのかというのも大切になります。キャリアチェンジをするのであれば、未経験だけど自分の特性的に向いているということをしっかり説明できるのが理想です。 例えばずっと事務職をやっていた人でも、電話対応で褒めてもらえることが多かったという経験があれば、インサイドセールスでその特性を活かせることができるという裏付けにもなりますよね。 未経験で何も繋がりがなくて困ってしまうという人に関しては、今やっている仕事を細かく分類していくと、チャレンジしたい職種に活かせるスキルが見出せるかもしれません。 キャリアチェンジ成功のためにできること 転職するために準備しなければいけないこととして「転職理由」「志望動機」「自己PR」の3つを挙げました。しかしこれに関して、自信を持って自分で準備できるという人は少ないのではないでしょうか。 ここでは1人で転職活動は不安な人や、そもそもキャリアチェンジするべきなのか迷っているという人におすすめのサービスをご紹介します。 ①転職エージェント 転職すると決めた時に利用する人が多いのが、転職エージェントです。テレビCMや広告をよく目にすることがありますよね。 転職エージェントに登録すれば、求人の紹介や面接対策などのサポートもしてもらえます。希望の職種は決まっているけど求人の見方がわからなかったり、自分で求人を探すのは面倒な方におすすめです。 面接の日程調整なども間に入ってサポートしてくれるので、働きながら転職活動を終わらせたい方は利用してみるのがいいでしょう。 無料で利用できるため登録のハードルは低いですが、大手の転職エージェントは担当のアドバイザーによってサービスクオリティも変わるので注意が必要です。新人が担当になったり、多忙を理由にあまりサポートしてもらえないこともあります。 また、転職エージェントはあくまで個人に求人を紹介して、入社してもらうことを目的としているサービスなので、人によっては転職するように誘導される危険もあるので注意してください。 しかし転職することを決めていて、忙しいから手伝ってほしいという人にはとてもおすすめのサービスです。 ②キャリアコンサルティング 転職エージェントのように求人をたくさん紹介してほしいというよりは、しっかりと相談して客観的に自己分析をしてほしい方、自己PRを手伝ってほしい方、そもそも転職を前提にしていない方におすすめのサービスがキャリアコンサルティングです。 転職してキャリアチェンジしたいと思っても、自分に向いているのか不安も残っていたり、自己PRは本当に苦手だという人は多いのではないでしょうか。 不安なまま転職活動をしたくない人は、キャリアコンサルティングで「そもそも転職することがベストなのか?」を整理してみたり、適性を相談してみたり、自分の強みを客観的にアドバイスしてもらいましょう。 30代になると、周りになかなか相談できなかったりもしますよね。今まで働いてきたプライドもあれば、現在の仕事のことをわかってもらえない相手に話すのは疲れるという場合もあるでしょう。 そんな時に、キャリアのプロであるキャリアコンサルタントに相談することで、自分では気づかなかった強みを発見できることもあります。 そしてキャリアコンサルティングサービスは、転職させることを目的としていないので、無理に転職へ誘導されることもありません。キャリアコンサルティングを受けることで、現職に留まるという決断をすることもできるのです。 プロに話を聞いてもらうことで、自分のしたいことが別に見つかるかもしれませんし、キャリアチェンジするのが合っていると確信できるかもしれません。これから先キャリアに悩んだ際に、また相談できる相手ができるというのもメリットですね。 本当に合う職種や企業がまだわからなかったり、転職するべきかまだ迷っている人にはおすすめです。

仕事で何がしたいかわからない30代が多いのはなぜ?その理由と対策を解説!

「何がしたいかわからない」 「今の仕事を続けていくのが正解かな?」 30代になるとキャリアに悩む人が多くなってきます。この年代になると、周りからの刺激やプライベートでの変化など、悩み始めるきっかけがたくさんありますよね。 何がしたいかわからない状態に疑問を持ったということは、今がまさに仕事を見直すタイミングです。ここで自分のキャリアを考えることで、その結果は40代、50代のこれからのキャリアに大きく影響するでしょう。 この記事では、仕事で何がしたいかわからない30代に向けてその理由や対策を解説していきます。キャリアに悩む30代ももうすぐ30代になる20代もぜひ参考にしてください。 30代でキャリア悩み始める理由 多くの人が仕事に慣れてくる30代ですが、その分キャリアに悩む人が多いのも30代です。ではなぜ30代になるとキャリアの悩みが多くなるのでしょうか。 ここでは、30代でキャリアに悩み始める理由をご紹介していきます。あなたにも当てはまるものがあるかもしれません。 周りの変化を感じる 30代になると、周りにもキャリアにも変化が起きていることが多いのではないでしょうか。同期入社の同僚も転職や起業など、様々なキャリアを歩み始めているのも目にするはずです。 周りで新しいキャリアへの挑戦をしている友人知人、同期を見ると、自分は同じ会社でこのまま過ごしていてもいいのかと疑問に思ってしまうかもしれません。結婚や子育てを理由に、地元に帰るという人もいますし、収入を上げるために転職するという人も出てくるでしょう。 違う一歩を踏み出している人を見ると、なんだか魅力的に感じることがあるのではないでしょうか。自分もそろそろ違うことに挑戦したり、これからのキャリアを考えなければならないような気がしてきます。 30代になると周りからの刺激が多く、自分の現状に焦りが出てくることが多いのです。 仕事に飽きたり成果を出せていない 規模の大きな会社でない限り、部署異動もなかなかありませんよね。同じような業務が続いていると、もっと刺激が欲しくなったりモチベーションが下がってきたりします。 また同じ業務でもしっかりと成果が出ていれば問題ないのですが、成果が出ていない状態だとキャリアへの悩みも膨らんでしまうのではないでしょうか。30代であれば後輩社員も複数いるでしょうし、その後輩に成果が抜かれてしまうということもあり得る話です。 今まで自分の方が長い期間頑張ってきたのに、仕事に向いていないのかもしれないと感じるかもしれません。成果が出ていない状態だと、仕事が嫌いでなくても苦手意識が芽生えやすいのです。 待遇への不満を感じる キャリアの悩みと密接に関係してくるのが、待遇の問題です。 何となくキャリアに不安があっても、待遇に満足している場合はそのまま続けるのもよいかなと思えます。しかし今のキャリアも不安で待遇にも不満があるのであれば、「このままでいいのかな」という不安や迷いは高まってしまうのではないでしょうか。会社全体を通して待遇が低めの設定なのであれば、あなたの努力だけではすぐに不満を解消するのは難しいからです。 同業界の同職種と比べても、明らかに給料が低い場合などは環境を変える選択をしてもいいかもしれません。 長期的なキャリアが心配になる 待遇への不満と関連して、長期的なキャリアパスも心配になることがあります。 ただ年齢を重ねていけばそれに応じた役職に就けたり、待遇が上がっていったりする会社は少なくなっていますよね。年齢を重ねていても、それに応じたスキルや経験がついてきていないと感じてしまう人もいらっしゃるかもしれません。そのような状態では、今のまま勤め続けて定年まで頑張っていけるのかは、不安になるでしょう。 さらに今の時代は、同じ会社に勤め続けていても、いつまでも経営や雇用が安定しているとは限りません。雇われて働いている以上、いつ何が起こるかはわからないのです。 もし転職活動をしないといけなくなったら?と想像して不安になってしまうかもしれません。 そしてあなたの上司をみた時に、出世したいと感じるかどうかという点も重要です。役職が上になればなるほど責任を負わないといけないのはどこも同じですが、上の立場の人たちがみんな辛そうにしているのであれば出世欲もなくなるかもしれません。 今の会社で出世欲がなくなった場合の仕事に対する目標設定やモチベーションの維持はとても難しく、キャリアの悩みへと繋がるでしょう。 プライベートでの変化がある 20代後半から30代にかけて、結婚や出産、子育てなどのライフイベントが発生する場合があります。家庭の事情と仕事の話は別だと思っている人もいますよね。しかし実際にプライベートに変化があると、気持ちにまで変化があることが多くあります。 結婚を決めた相手と住む場所で揉めてしまう可能性もありますし、親の介護が必要になり勤務時間を調整しないといけなくなる可能性もあるのです。 20代では、がむしゃらに仕事を覚えて一人前になることを目指していたかもしれません。しかし30代になることで自分や周りの人のプライベートの変化が起こり、あなたにも大きく影響することもあるのです。 そしてこれは予期しないタイミングで起こることがほとんどであり、今のキャリアかプライベートかを選択しなければならないことも起こり得ます。あなたが仕事でどれだけ評価されていても、やりがいを感じていても、キャリアの軌道修正を余儀なくされるかもしれません。 30代はまだまだ働き盛りですが、プライベートでの変化を想定して柔軟な働き方を求めたり、キャリアチェンジを考える人が多くなります。 キャリアの悩みを放置すると何が起きる? キャリアに悩んでいてもすぐに行動する人は一握りです。今の仕事が忙しくて悩んでいる時間も取れない場合もありますよね。 ここではキャリアの悩みを放置していたときに起こる可能性があるものをご紹介していきます。今キャリアに悩んでいるのであれば、もう自分自身が感じているものがあるかもしれません。 体調不良になる 悩みを放置すると、そのストレスから多くの人に身体の不調が現れ始めます。悩みすぎると夜に眠りづらくなり日中も集中できなくなったり、イライラしやすくなったりしやすくなってしまいます。 今はちょっと気になるという程度でも、日々仕事から完全に離れることが難しい環境だと仕事の悩みはどんどん大きくなっていくのです。 周りは頑張っているのに自分は頑張れていないと感じて、自己嫌悪に陥ることもあります。 日々頑張って働いているのですから、不調が現れる前に適度に休息をとるよう心がけましょう。有給休暇を取れないような環境だとしても、あなた自身が不調に陥る前に勇気を出して休んでみてください。 モチベーションが下がる キャリアに悩みながらの仕事は、仕事に対してなかなか集中ができません。集中できていないと、当然成果も出しにくくなりますよね。成果が出ないことでもっとモチベーションが下がってしまうという、負のループに陥ってしまいます。 周りからもやる気がないように感じられてしまいますし、上司からの評価も低くなってしまうかもしれません。さらに成果が出ないことで今の仕事に向いていないと感じてしまうと、悩みもどんどん大きくなってしまいますよね。 成果が出ていないことにイラつき始めると、周りとのコミュニケーションもうまくいかなくなってしまったりと、モチベーションが下がると小さな悩みだったものが、大きな問題になっていくのです。 仕事で何がしたいかわからない時の対処法 仕事で何がしたいかわからないという状態の人はたくさんいます。まずはどんな行動をすると効果的なのかを確認してみてください。 やりたくないことを考える 何がしたいかわからない状態だと、「したいことを考える」というのは難しい作業です。そういった状態だと本当にしたいことが思い浮かばず、余計にストレスを感じてしまいます。 一度考えてみてしたいことがわからないときは、「したいことは何か」という問いを一旦置いておきましょう。自分が仕事でもプライベートでも「したくないこと」「するのが苦痛なこと」を思い浮かべてみることで、したいくないことをしていないという状態になることができれば、ストレス緩和にもなります。 したいことをやっている状態が正しいと思いがちですが、したくないことをしないために努力するということもモチベーションにすることができます。「〇〇したくないから仕事を頑張る」というようなモチベーションでも全く問題ないのです。 家族や友人と話してみる なんとなくしたいことがないという状態なのであれば、まず家族や友人に話してみることで気が楽になるかもしれません。人に話すことで自分の悩みの程度がわかることもありますし、思いがけない解決策が出てくることもあります。 自分の話をするのはちょっと気が引けるという場合には、友人のしている仕事についてやしたいことはあるか、などの話を聞いてみると参考になるのではないでしょうか。 人と話すことは自分とは違う価値観に触れられるため、何がしたいかわからない状態であれば何らかの刺激を貰ういい機会です。 しかし話す相手は慎重に選ぶことをおすすめします。あなたの話を頭ごなしに否定するタイプの人や、自慢ばかりするような人は話していると逆にしんどくなってしまう可能性があるのです。 話していて自分がしんどくならない相手を選ぶようにしてみてください。 自己分析をしてみる 何がしたいかわからない状態で、今からやりたいことばかりに目を向けていても本当に納得感のある選択が出てくるかはわかりません。そんな時は少し立ち止まって、自己分析をしてみるのがおすすめです。 これからのことを考えるために、過去の自分の選択を分析してみることで、何を基準に仕事を選んでいるかなどを改めて確認できるかもしれません。どのような基準で高校や大学を選んだかでもいいですし、習い事やサークルをどうやって決めたかなども参考になります。 過去の経験なので、それが正解だったと感じるのか、もっとよく考えておけばよかったと感じるのかも重要な指標です。後悔が残っているのであれば、その時どうすればよかったのかをよく思い返してみてください。 周りに流されてした決断に後悔が残っているのであれば、周りの意見を気にしすぎるのはやめておいた方がいいかもしれませし、周りに全く相談しなくて後悔したのであれば積極的に相談した方がいいかもしれません。 自分の決断のクセを知っておくことで、今後のキャリアで選択が必要になった時も落ち着いて対応できるようになります。 転職サイトを見てみる 今の仕事をそのまま続けるのは不安だという場合は、他の仕事を探してみるというのも一つの手段です。転職サイトだと今すぐ転職するつもりがなくても、自分の情報を登録するだけでたくさんの求人をみることができます。 この時にただ眺めるのではなく、自分が求める待遇に就くためにはどのようなスキルや経験が求められるのかという点も確認するのがおすすめです。 今よりも年収100万円上げたいと考えるのであれば、その年収帯の求人に目を通すことでマネジメント経験が求められることがわかったりとこれからやった方がいいことがわかってきます。もし自分が理想とする条件や待遇での求人が全くないような状態なのであれば、求めているものが高すぎると気づけるかもしれません。 何か行動をしないといけないというわけではないので、転職サイトやインターネット検索を活用して様々な情報に触れてみるのはいかがでしょうか。 その結果、今の環境からは離れた方がいいと判断するかもしれませんし、案外今の環境は恵まれていてこのまま続けていた方がいいと感じるかもしれません。 キャリアコンサルティングを受けてみる 転職する人が受けるというイメージがあるかもしれませんが、キャリアに関するあらゆる相談に乗ってくれるのがキャリアコンサルティングです。 「何がしたいかわからない」というだけでキャリアコンサルティングを受けるなんて恥ずかしいと、感じる人もいるかもしれません。しかしモヤモヤしている段階で、プロの意見を聞くことはとても大事なのです。 30代は世間的に働き盛りだと言われますよね。転職やキャリアチェンジをするにも30代までの求人が1番多いのです。このタイミングで今後のキャリアの方向性を決めておくことで、40代・50代になった時に納得して働いていられる可能性は高くなるでしょう。 長く続くキャリアのなかで、30代の決断はとても重要だと考えてください。 重要なキャリアの決断をしたり、今後の方向性をしっかりと決めていきたいという場合には、プロのキャリアコンサルタントに相談することで、安心もできますよね。自分で考えていた選択肢にはなかったようなアドバイスも、もらえるかもしれません。 今後何か決断をしなければならないタイミングや、また悩んでしまったタイミングで、プロに相談するという選択肢を持っておけるのもメリットですね。 まとめ 仕事を続けているなかで何がしたいかわからなくなる人が多い30代ですが、心身共に影響が出る前に人に相談したり、転職を考えてみたり、行動を起こしてみることが大切です。 キャリアに関しての悩みは、働き続けている以上尽きることはないでしょう。 悩み始めた時に、自分に合った対処法を知っておくことで理想的なキャリアを歩んでいく手助けになるはずです。

女性の30代はキャリアの分かれ目?後悔しない決断をする方法

「結婚はまだしないの?」「この会社ずっと続けるの?」「子どもはまだ予定ないの?」 このように周りからの声でプレッシャーを感じている方は多いのではないでしょうか。 30代の女性は周りの環境の変化もあり、多くの人が今後のキャリアに悩む時期です。 結婚・出産・親の介護など自分だけの問題ではない、ライフイベントの発生もあるでしょう。 いくら男女平等を謳われ始めているとはいえ、妊娠・出産は法律で決められた期間の休暇を取得しなければなりません。 女性はどうしても、キャリアが途切れる可能性があるのです。 そんな30代の女性が今後のキャリアを考えた際に、後悔しない決断をする方法をご紹介します。 今まさにキャリアについて悩んでいる方や、これからのために考えておきたいという方はぜひ参考にしてください! 女性の30代は選択の連続 女性は30代になると、計らずしも多くの悩みにぶつかることになります。 急な選択を迫られて焦らないためにも、自分のこれからのキャリアやライフイベントについて、よく考えておかなければなりません。 色々な選択肢があることを事前に知っておくことがとても大切になります。 今の会社で現状維持も立派な選択 「今の会社でずっと仕事を続けていく!」と決断するのも、立派な選択です。 「現状維持なんて、なんだか良くない気がする」と考える方も多いかもしれません。 しかしむやみやたらに変化を求めるのもリスクです。 今の会社のままでも福利厚生が充実していたり、家庭と両立できている上司がたくさんいたりと、あなたが自分で安心できる材料があるのであればあまり心配はないと言えます。 手軽に話を聞ける先輩がいるのであれば、実際の経験談を聞いてみるのがおすすめです。「時短勤務って実際は難しいよ」などリアルな声が聞けるかもしれません。 また会社の人事相談窓口などがあるのであれば、活用してみることであなたがまだ知らない社内制度などの情報を得られるかもしれませんね。 今の自分自身が置かれている環境を客観的に見てみると、長期的にとても働きやすかったり、実は理想の職場だったりする可能性もあるのです。 すぐに環境を変えようとするのではなく、現状を知るというのも大切です。 結婚・出産などライフイベントの発生 結婚や出産によって急にキャリアの選択を迫られる女性は多くいます。 しかもそれは、思わぬタイミングで訪れる人が大半です。 「結婚してもずっと仕事を続けたい」と思っていても、パートナーに会社は辞めてほしいと頼まれるかもしれません。 「妊娠しても産休まで仕事を続ける!」と思っていても、体調の問題で続けられなくなるかもしれません。 自分でイメージしていたライフイベントとは違う選択を迫られる可能性をしっかりと頭の中に入れておく必要があります。 福利厚生の充実した企業で働いているからといって、ずっと安定して働いていけるというわけではないのが、女性のライフイベントにおける辛いところですね。 自分の成長を重視した転職 30代になると様々な経験をしたり、スキルを習得していたりするのではないでしょうか。 「これ以上の成長はできないかも」 「もっと正当に評価されたい」 と感じるあなたは、自分の成長を重視して転職に踏み切るのも選択の1つです。 30代は新人教育をしたり、リーダーなど責任のあるポジションを経験したりすることで、今の環境でこれ以上できることがないと感じる可能性が高くなります。 周りの同世代が転職をしたという方も多いのではないでしょうか。 「転職サービスのdoda」が実施した調査によると、30代の転職理由は下記となりました。 1位 給与が低い・昇給が見込めない 2位 昇進・キャリアアップが望めない 3位 スキルアップしたい 〈参考〉転職理由ランキング【最新版】 みんなの本音を調査! 男女関係なく30代は正当な評価や新しい挑戦を考える人が多くなっています。自分の経験やスキルを活かして、会社規模を変えてみたり新しいポジションに挑戦したりすることもできる年代です。 女性だから、30代だからと成長を諦めてしまう前に、自分の成長意欲やそれに対して今の会社で実現可能なのかをしっかりと整理してみてはどうでしょうか。 転職を考えるのであれば、ネットで求人検索をしてみると、あなたの理想の条件の会社が見つかるかもしれません。 30代からの新しいキャリア 「もう30代だから新しいキャリアなんて…」と思うかもしれません。 しかし一歩踏み出せば様々な可能性があります。 30代からでも後悔しない、新しいキャリアを考えてみましょう。 経験を活かして職場環境を変える 「仕事内容は好きだけど、職場環境があまり良くない」という方は、同業界や同職種での転職することが、解決策の1つになるでしょう。 同じ業界や職種での転職であれば、ハードルも低く、経験者なので年収アップなど好条件での転職ができる可能性があります。 採用企業側からしてもあなたは即戦力なので、働き方の相談など柔軟に対応してくれるかもしれません。 また転職活動をする際には、女性の管理職割合や育休取得者の復職率などを確認することも女性の働きやすさの目安になります。 女性の働き方に関して、理解のある企業であれば安心ですね。 会社の福利厚生や長期的なキャリア形成に不安がある方は、経験を活かして違う職場環境に飛び込んでみてはいかがでしょうか。 転職して未経験の仕事への挑戦 30代の女性が未経験の仕事を始めるのには、とても高いハードルがあると感じるのではないでしょうか。 たしかに、未経験であれば30代の転職は20代の転職よりも難易度が上がります。それは企業がより即戦力となる人材を求めるからです。 しかし未経験での転職は絶対にできないということではありません。未経験だけど絶対に挑戦したい仕事があるのであれば、しっかりと志望動機を掘り下げておく必要があります。 「なんとなくかっこいいから、事務職からデザイナーになりたい」など、ふわふわした志望動機なのであれば、少し難しいでしょう。 また今までの経験から活かせるものをアピールすることも大切です。 営業職から事務職の転職であれば「資料作成が得意でPCスキルが高い」など、異なる職種でも活かせるスキルを資格などと併せて、具体的に説明することができるように準備しておきましょう。 未経験で新しい職種に就くには、それなりの理由や覚悟が必要です。採用する側の企業からしても、ふわふわした志望動機であればすぐに辞めてしまうかもしれないというリスクを感じてしまいます。 逆に言えば、志望動機をしっかりと整理することで、未経験の職種でも転職を叶えることが可能です。 難易度が高いことは確かなので、やりたいことが決まっているのであれば早めに行動を起こすようにしましょう。 家庭を優先して雇用形態を変える キャリアを考える上で、雇用形態を変更するという選択もあります。 「正社員で働きたい!」 と考える方も多くいらっしゃいますが、その理由を掘り下げてみることも必要です。 たしかに正社員であれば無期雇用となるので、突然職を失うようなリスクは低いと言えます。給与面でも非正規社員より高いことが多いでしょう。 しかし、正社員であるから残業が多くワークライフバランスが崩れてしまっていたり、過剰な責任を負わなければならないのであれば、非正規社員として働くことも考えてみてはいかがでしょうか。 パートナーや子どもとの時間をより多く確保することで、より前向きに仕事に臨むこともできるかもしれません。 厚生労働省が発表している令和4年上半期雇用動向調査結果の概況でも、全ての年代で女性はパート労働者として入職する人が一般労働者として入職した人を超えているという結果が出ています。 正社員としての安定よりも、様々な理由で非正規のパート労働者として働くことを選ぶ女性が多いというのも事実です。 自分で起業・フリーランスとして働く 30代まで仕事をしている中で、やりたいことや実現したいことが出てきた方もいるのではないでしょうか。 そんな方は自分で起業したり、フリーランスで活動するというキャリアもあります。企業に属さないため人間関係に悩むことも少なく、自由度の高い働き方が可能です。 しかし会社員から急に独立というと、金銭面など様々な不安がありますよね。 やりたいことがあるけど不安が大きいという方は、会社員を続けながら副業を始めてみることをおすすめします。 会社によっては副業禁止の場合もあるので、事前に確認は必要ですが、会社員として安定収入を得ながら副業をすることで、独立後のイメージを具体的に行うことができます。 「正直厳しいな…」と感じるのであれば、内容ややり方などを見直す必要がありそうですね。 現在は起業家やフリーランサーがどんどん情報発信をしてくれているので、SNSやインターネットから無料で情報を集めることも可能です。 難しい税金対策をわかりやすく説明してくれている本なども多数出版されています。 実際の経験談からのアドバイスも多くみられるので、自分と同じような境遇の方を探してみることで、「自分にもできそう」と思えるのではないでしょうか。 独立であれば、年齢も性別も誰かに気にされることがないので、自分の考え方やライフスタイルに合うのであれば、新しいキャリアへの1歩を踏み出してみてもいいかもしれません。 後悔しない決断をする方法 キャリアの選択はとても重要です。 「考えすぎて何もできない」というのも良くないですが、後悔しないためにしっかりと準備することも大切です。 「なりたい自分」をイメージする 「なりたい自分」イメージできますか? 急に聞かれても難しいと思います。しかしキャリアを考える上では、とても大切です。 転職や起業、退職など様々な選択肢がある中で、「これって正解なのかな?」と考えてしまうことがあると思います。 何のためにその選択をするのか。その指標とできるのが「なりたい自分」を実現できるかということです。 「仕事を辞めて専業主婦になりたい」というのは、「とりあえず仕事が嫌だから」ですか? それとも「余裕をもって家族との時間を大切にできている自分でいたい」と思っているからですか? 1つの選択をする際の理由を考えてみても、後者の方が納得感が強そうですよね。「自分でこうしたいから」と言えるよう状態になることが理想的です。 どんな選択をしても嫌な出来事は必ず起きると思います。苦境に立たされた時でも言い訳せず、自分の選択に自信を持てるような指標を持っておくと良いでしょう。 早まらない・焦らない キャリアの選択をする際には、早まったり焦ったりして決断をするのはとても危険です。 周りからのプレッシャーや環境によっては、選択を急いでしまうでしょう。しかし、勢いに任せて決断してしまうと後で後悔したり、誰かのせいにしてしまったりする危険があります。 「あの時もう少し考えていれば・・・」と思ってもキャリアのやり直しはできません。 退職してから「本当は仕事がとても好きだった」ということに気付く方もいらっしゃいます。そうなってしまっても、後戻りができないのが現実です。 「正社員から専業主婦になったけど、やっぱり正社員で働きたい」と思っても、同じ条件で働ける企業が見つからない可能性も高くなります。 自分自身で決断を急いでいると感じる時は、焦る気持ちをグッと抑えて、一度立ち止まることを心がけてください。 悩みを人に話してみる 自分ひとりではぐるぐると考えが巡ってしまい、立ち止まってしまいますよね。 そんな時は、今の状況や考えを人に話してみてはいかがでしょうか。 家族や親しい友人など、悩みを相談できる相手がいるのであれば、自分で考えていることを話しているうちに、頭の中が整理されることがあります。 またあなたをよく知る人であれば、納得感のあるアドバイスやあなたの気づいていない強みを教えてもらえるかもしれません。 しかし、キャリアについての悩みはとてもデリケートなので、知り合いにはあまり話したくないという方も多いと思います。 そういった方は、外部のコンサルティングサービスを利用して、プロに相談してみるのも1つの手段です。 転職をしたい人だけがカウンセリングを受けるようなイメージがありますが、キャリアに悩んでいるという状態でも相談することができます。 同じような境遇の方の実例を聞くことができたり、違った角度からのアドバイスをもらったりすることで、心が晴れることもあります。 自分ひとりで決断するのは不安…という方は、まず一度相談してみてはいかがでしょうか。

2年目で転職はできる?仕事を辞めたいと思ったらやってみるべき5つのこと

入社2年目で「仕事を辞めたい」「転職したい」と考え始める方は、たくさんいらっしゃいます。そこで今回はそんな悩みをお持ちの方に、具体的なアドバイスを5つご紹介します。 仕事を辞めたい方が取り組むべき5つのステップ 新卒で入社したばかりのころは、覚えることも多く、業務についていくのに精いっぱいになるものです。それが2年目になると仕事にも慣れ、会社を辞めたいという気持ちがわくこともあります。 しかし勢いで辞めてしまうと、その後のキャリアで大きな苦労を抱えてしまうかもしれません。 だからこそ、下記の5つを参考にきちんと計画を立てて行動してみてください。 1.会社を辞めたい理由を考える まずは、自分がなぜ転職をしたくなったのか、原因を考えましょう。 ここがクリアにならなければ、なんとなく転職をしてまた2年経ったころに仕事を辞めたくなってしまいます。 人が転職したい理由は様々ですが、多くの場合人間関係に由来します。上司と合わなかったり、職場の雰囲気に馴染めなかったり、後輩とのコミュニケーションが上手くいかなかったりといったものが多いでしょう。 人間関係が悪化すると、適応障害やうつ病などメンタル的な問題を抱えることもあります。 また、仕事内容を理由に転職する方も多いです。入社前とのイメージにギャップがあり、「仕事が楽しくない」「やりがいを感じられない」といったこともあるでしょう。 そういった状況で他社の求人を見ると、「自分のやりたいことは、別の会社でならできるかもしれない」といった気持ちになるものです。 給与や休日など、待遇面に関する理由もあります。 仲間に恵まれ仕事が面白くても、生活費に困るほど給料が少なかったり、休みが取れず余暇を楽しめなかったりすると、長く働き続けることはできません。似た仕事をしてもっと待遇が良くなる環境があれば、そちらで働きたいと思うのは自然なことです。 2.有給休暇の取得や休職 自分が退職したい理由を整理しようとしても、日々の仕事に追われて冷静に考えられないことがあります。 そんな時は有給休暇を取って、気分をリフレッシュしてください。 今の会社で続けるにしても、転職するにしても、ネガティブな気持ちのままでは上手くいきません。 休暇中にこの先のことを考え詰めるのではなく、一度仕事のことを忘れ、自分の気持ちを上向きにすることが大切です。休暇が終わりまた仕事に戻ったとき、転職活動をするか改めて考えてみてください。 また、肉体的・精神的な疲労が大きい場合、休職してみるのも一手です。退職してから会社に戻るのは難しくても、休職であればまた復帰できます。 「休職期間があると転職に不利ではないか」と考える方もいますが、一時的な家業の手伝いや、怪我をした家族のサポートなどの理由であれば、ネガティブに取られることは少ないです。 3.転職せず会社内で問題を解決できないか検討 なぜ転職したいかが明らかになったら、その問題をまずは社内で解決できないか考えてみましょう。 上司から正当な評価がされない、パワハラを受けているといった人間関係での問題は、人事部と交渉すると改善する可能性があります。ハラスメントがある場合は、証拠を持参できるとより早急に対応してもらいやすいでしょう。 また、こうした悩みから精神的に不安定になったり、体調が悪くなったりしている方は、産業医への相談も視野に入れてください。 後輩指導がネックになっている場合、指導係の変更などができないか上司に相談してみましょう。「自分は人にものを教えるのが向いていない」と考えてしまう方も多いですが、人と人との問題なので、単に相性が悪いだけの可能性もあります。 「途中で放り出しては申し訳ない」という気持ちも生まれるかもしれませんが、後輩にとってももより相性のよい上司と組んだ方が早く成長ができるため、お互いにとってメリットがあります。 仕事内容が原因で転職を考えているのであれば、部署移動やチームの変更などを検討します。業務内容が変わることで新しい気持ちで仕事に取り組め、前向きになるケースは少なくありません。 事前に「2年間だけ経験を積んで、そこで転職する」と決めておけば、期限が区切られている分、集中して働くこともできます。 部署異動を申し出る時には、「今の仕事が嫌だから」といった理由は伏せた方が賢明です。新しい仕事にチャレンジすることで、自分の対応できる仕事の幅が広がること、広い視野を持って業務ができるようになることなど、ポジティブな理由を考えましょう。 待遇面で給与に不満がある場合、まずは何を達成したら給与が上がるか、評価について確認しましょう。評価基準が明確なのであれば、それに向かって努力することと転職すること、どちらが自分にとって合っているか冷静に判断できます。 資格を取得すると手当てが出るケースもあるので、そういった情報も改めて確認してください。 休日の日数や労働時間が問題の場合、働き方を変えられないか相談することもできます。人事部や総務部と話し合い、どのような選択肢があるのか確認してください。 2年目は仕事での疲れが溜まり体調の変化も起きやすい時期なので、「みんな同じ条件で働いているから、自分だけ変えてほしいとは言い出せない」と無理しないようにしましょう。 いずれのケースでも、まずは自分を責めすぎる前に、周りの人に相談してみてください。 4.退職後のスケジューリング 考えた結果、転職を決意したのであれば、今後のスケジュールを立ててください。 何も決めずに退職してしまうと、仕事が決まらず気持ちが焦ったり、転職活動が上手くいかなかったりする可能性があります。今の職場から期間を空けずに転職する場合、退社日と入社日がかぶらないようにしなくてはなりません。 引継ぎや有給休暇の消化などを考え、直属の上司や人事とすり合わせましょう。 転職活動を始めたら、新しい職場にはいつまでは前の職場に籍を残す必要があるかを説明し、入社日で折り合いがつくかしっかり話し合ってください。 次の仕事を始めるまで期間をおく場合、失業保険についても調べておきましょう。年齢や職場に勤務していた年数などに応じて、もらえる金額や期間が変わります。また、手続きに必要な書類もあるので、ネットで調べたり役所で調べたりしてみてください。 5.転職活動の準備・実行 ここまで準備ができたら、いよいよ転職活動の準備を始めます。 求人を見ているとどれを選べばよいかわからなくなることもありますが、そんな時は先に考えた、「自分が転職したい理由」を改めて確認してください。 例えば、体育会系の厳しい人間関係に疲れているのに、給与が高いからといって似たような社風の職場に転職してしまうと、同じ悩みを持つことになります。 また、新卒の就職活動の時に行った自己分析をすることがおすすめです。学生のころから2年経ち、新たな強みができたり、以前は弱みだった部分がカバーできるようになったりしているはずです。そういったところを転職活動でアピールできるよう、改めて自分について考えましょう。 一人で考えるのが難しければ、キャリアコンサルティングを利用してみてください。 キャリアコンサルタントはこれからのキャリアを一緒に考え、自分の強みを活かした転職をするにはどうしたらいいかアドバイスをくれます。 ビジネスに対して意識が高い人が使うイメージもあるかもしれませんが、実際には「なんとなく仕事を辞めたいと思って悩んでいる」といった相談も受けています。 第三者の視点を入れることで客観的な意見を取り入れられるので、非常におすすめです。 準備が整ったら、転職活動を本格的に始めます。 まずは求人サイトを見てみて、どんな仕事があるか調べます。実際にその会社の従業員の方と話さないとわからないこともあるので、気になるものがあれば積極的に応募したり、話を聞きに行ったりしてみましょう。 自分で探すだけでなく、転職エージェントの活用も役立ちます。 プロの目線からよりあなたにあった求人をピックアップしてくれますし、採用されるようにあらゆる面でサポートが入ります。転職サイトや転職エージェントはそれぞれ特徴があり、例えば「看護師のための転職サイト」など、職種に特化したものがあります。 自分のやりたいことがはっきりしている場合は、こうしたサイトがおすすめです。 また、転職サイトや転職エージェントは2~3社ほどかけもちすると、スピード感を持って転職活動を進められます。 2年目の人の転職におすすめの業界 コロナ禍で休業・倒産する企業が増えていますが、一方で業績を伸ばしている企業もあります。2年目の方はこうした業界を選ぶことで、より転職しやすくなるでしょう。 まず、IT業界です。 各企業でリモートワークが導入されたり、人と人との接触を減らすためにITツールを導入したりといった動きが活発になり、社内システムの開発やIT機器の製造が伸びています。 今後も、コロナ禍が続く以上はこうした分野が成長していくと考えられています。エンジニアやIT機器メーカーの営業などに興味がある方は、今がチャンスです。 医療・衛生品もコロナ禍を追い風にしている業界です。医師や看護師、薬剤師といった医療従事者を始め、病院の受付や事務などの求人も増えています。 ハンドソープや石鹸、消毒液などのメーカーもビジネスを拡大しており、経験者はもちろん、未経験の第二新卒も採用しています。 人々が外出しなくなった結果、ECの利用が増え、それに伴い物流業界も業績を伸ばし始めました。ドライバーや運行管理などの需要が拡大し、求人も増加傾向です。 長距離運転は体力的に厳しいイメージもありますが、国土交通省を中心に長時間労働を是正する動きが強まっていますし、基本的には一人で業務が完結することからも人気が高まっています。 2年目の人が面接でアピールすべきポイント 2年目での転職は第二新卒という枠に入りますが、ここでアピールすべきポイントが2つあります。 1つ目は、1社目をなぜ辞めたかという理由を明確に説明することです。 面接官になんとなく転職していると思われてしまうと「うちで採用しても、またすぐ辞めて別の会社に転職するのでは」と判断されてしまいます。転職の理由は、嘘をつく必要はありませんが、なるべくポジティブな表現をすることがおすすめです。 例えば「仕事が合わなかった」という理由であれば、「○○という業務に携わることで、○○を経験し、そちらをメインにした仕事の方が自分の合っていると感じた」などと言い換えてみてください。 2つ目は、1社目で学んだことやスキルを、その会社でどう活かせるかについてです。 例えばエンジニアからウェディングプランナーに転職する場合、一見するとまったく関係のない業界なので、1社目の経験を活かすことが難しいように思えます。 しかし 「エンジニアとして他のメンバーと協力しながら、一つのアプリを開発するために、スケジュールをどう管理していくか、チーム内のコミュニケーションをどう工夫すれば円滑に進められるかを学びました。これはプランナーとして、お客様の結婚式という一つの目標に向かい、メンバーでコミュニケーションを取りながら取り組む中で、活かせるスキルだと思います」 といったように、つなげることは可能です。 2年目での転職はしっかり準備してから実行しよう よく「石の上にも3年」と言いますが、転職したい明確な理由があるのに、無理に今の会社に居続ける必要はありません。 冷静に現在の状況を考え、転職した方がよいと思うのであれば行動をすべきです。しかしその場合、勢いで辞めてしまうのではなく、しっかりと準備をしましょう。

女性のキャリアの現実と、その対処法について

「女性ってなんだか働きにくい…」「キャリアアップは現実的に難しいかもしれない…」「結婚・子育てでキャリアを捨てないといけないかも…」 など、女性のキャリアに関する課題は、ライフステージごとにたくさんあります。今回は、女性のキャリアのシビアな現実と、その対処法について、実例とともに見ていきましょう。 働く女性は増えている まずは大枠の背景、社会環境をみていきましょう。 日本では、どんどん少子高齢化が進んでおり、働き手が不足すると言われています。そのため、日本政府は「一億総活躍プラン」として、女性や高齢者の社会進出を進める取り組みをしています。 出産や育児のため、主に30代女性の労働人口が少なくなる「M字カーブ現象」は、近年では“台形”と呼ばれているほど、解消されています。 参考:資料出所:総務省「労働力調査」(平成 22 年、令和2年) 働く女性が多くなっているのは、政府の施策だけではなく、「個人の時代」という要素が強くなり、理由はさまざま多岐にわたります。 多くみられるのが、「社会とつながっていたい」「社会貢献をして自分の存在意義を感じたい」「働かないと経済的に厳しい」「自己成長がしたい」などです。 女性は男性よりキャリアに不安を感じている 一般的に、女性は男性に比べて、キャリアに多くの不安を持っていると言われています。それは、「ライフステージが変わるタイミング」が男性よりも多いとされているからです。 結婚、妊活、出産、子育てなどのライフイベントや、生理、更年期など女性特有の身体の悩み、親の介護 などなど… キャリアを歩むうえで、様々な壁が出てくるのが現実です。 女性の前に立ちはだかる壁は、たくさんある そんな女性のキャリアの現実は、いったいどんな実態なのでしょうか?世代・イベントごとに見ていきましょう。 20代までの女性のキャリアの壁 独身で、働きながら婚活をしている人は多くいらっしゃいます。仕事の適性に関して、転職に関して悩む方もいらっしゃるでしょう。 また20代の時期は、一般的に生理が重くなり、働くのがつらいと感じる人も多くなると言われています。 Aさん(27歳/独身/会社員) 「仕事で失敗をしてしまって、自分に今の仕事が向いているのか、わからなくなってきました。このまま同じ会社で続けるのが良いかわからない…。結婚もしたいけれど、日々のタスクに追われていて、休日は疲れて休むしかできず、なかなか出会いの場に行くことができない…。仕事や職種と、自分に合う結婚相手・子供のタイミング…何かと女性は考えることが多いと思います」 Bさん(29歳/既婚/会社員) 「仕事をいつ頑張って、いつ産めばいいの?と思います。なぜ女性ばかり悩まなくてはならないの?!とたまに思ってしまいます。理想の産み時なんてないんでしょうけれど、できるだけキャリアの可能性を広げておきたいと思うと、妊活が後回しになってしまいます」 Cさん(25歳/独身/会社員) 「20代になってから生理が急に重くなってしまい、その時期になるとベッドから起きられないほどつらくなります。会社には“生理休暇”の制度があるのですが、周りに活用している人がおらず、男性の上司ということもあり、言い出しづらく、困っています」 Dさん(27歳/既婚/会社員) 「異動先の上司から、『結婚されて1年ですが、そろそろ子どもは考えられているんですか?』と質問されました。本当はもう少ししたら妊活を始める予定だったのですが、『全く考えていません』と言いました。そう言い切らないと、仕事内容が変わって、他の同期と差がついてしまいそうだったから…」 30代女性 結婚して、子どもがいる人も多くなってくる30代。一般的には30代が一番忙しい時期、などとも言われています。 Eさん(31歳/既婚/会社員) 「子どもが2人いて、現在2人目の育休中です。正直、職場復帰がとても怖いです。まだ1人の時は、なんとか夫と協力し合って乗り越えられましたが、2人いるとなると考えただけで、どっと疲れてしまいます。こんな状態で、自分のキャリアアップなんて考えられないと思います」 Fさん(32歳/既婚/自営業) 「1児のワーママです。妊娠しながら会社で働いていた時、産休・育休をとるリスクがあるからと、プロジェクトから降ろされたことがありました。その時はとても悔しかったし、これが女性のキャリアの現実か…と思いました」 Gさん(35歳/既婚/会社員) 「“小1の壁”を乗り越えられずに、退職しました。地方から東京に出ていて、周りに頼れる人もおらず、ワンオペ状態なので仕方ないことだし、これでよかったと思っています。でもたまに、あのままキャリアを築けていたらどうなっていたんだろう…と考えてしまうことがあります」 Hさん(37歳/独身/フリーランス) 「体力面で男性と同じように働けないのが、悔しいです。フリーランスという働き方を選択したので、覚悟はしていたのですが、30代になって周りの男性と比べて体力が減って稼働できない時間があるのが、もどかしく、もっと体力があれば…と思うことがあります」 40代女性 Iさん(40歳/既婚/会社員) 「不妊治療をしています。営業職なこともあって、治療と仕事の両立が、思った以上に体力的にも、精神的にもつらいです。会社の同期は、『子どもがいて時短勤務というだけで評価が下がる』と嘆いていたので、そういった心配もあります」 Jさん(49歳/女性/会社員) 「ホルモンバランスにより気分が浮き沈みしてしまうことが、最近よくあります。部下の言動がいちいち気になってしまったり、家庭で夫とけんかしてしまったり…。仕事のパフォーマンスも悪くなっていることがわかり、少し焦っています」 Kさん(50歳/女性/主婦) 「親の介護と仕事の両立ができず、退職しました。金銭的にも、ケアマネージャーや老人ホームに頼ることができず、家で介護をしています。人生の優先順位を考えて、仕事を辞めた選択は間違っていないと思っています。ただ、金銭的には不安があるので、パートで求職しています」 本当にどれもリアルで、切実な女性たちの声。 「仕事を続けるのはしんどい…!けど、やめたら経済的に不自由になってしまう…」「仕事を再開したいけれど、家族に反対されている…」「キャリアと育児を両立された先輩のきらきら話は、共感しづらく、かえってモチベーションが下がってしまう…」 などなど、ほかにも、人の数だけ悩みはたくさんあります。 この記事を読んでいただいている方の中には「わかりすぎる!」と共感する方もいれば、「女性のキャリアの現実は、厳しいんだ…」と憂鬱になるもいらっしゃるかもしれません。 しかし、心配しすぎる必要はありません。そんなにお先真っ暗、というわけではないと思うのです。 ここからは対策を見ていきましょう! 女性のキャリアの現実をより良くする解決策! ここまで様々な女性のキャリアの現実に関するコメントを見てきました。環境や悩んでいることは、それぞれで異なっていますが、解決方法は意外と共通しているものがあると思います。 「今悩みがある…」という方はぜひ、この中の1つでも良いので試してみてください! 情報収集をする 今悩んでいることに関して、一度立ち止まって、情報収集をしてみるのが、第一のステップとしてとてもおすすめの方法です。 例えば、子育てと仕事の両立に関して悩んでいる場合は、「職場に時短制度はないか?」「より子育てと両立させられる職種は何か?」「地域に子育てのサポート・施策はあるか?」など、今の環境をより良くするための“情報収集”をしてみましょう。インターネットや、ハローワーク、区民センターなどに情報があるケースが多いです。 世の中にある仕事を調べるときや、自分自身の適職を考える際に役立つのは、厚生労働省が運営している「Job tag(ジョブタグ)」というサイトです。 職業興味検査や価値観検査などをすることもできるので、就職・転職をする前などに使用してみてください。 参考:厚生労働省 Job tag https://shigoto.mhlw.go.jp/User/ また、情報収集の手段としては、書籍や記事もとても有益です。ぜひ積極的に悩みがあるポイントの情報を取りに行くことをおすすめします! 自分の気持ちを整理する 情報を集めることができたら、次は「自分はどうしたいのか?」を1人で考えることがおすすめです。忙しくしていると取り残してしまいがちな「自分の気持ち」にじっくりと向き合ってみましょう。「忙しい」という字は、「心をなくす」と書きます。 忙しくしていると、目の前の出来事をこなすので精一杯になってしまいます。その結果、自分では思ってもみなかった方向に進んでしまうこともありますので、一度立ち止まって周りを見渡して、自分と向き合うのが良いでしょう。 自分はどういうことで悩んでいて、その悩みがこういう理想の状態になっていてほしくて、そのためには何ができるか… 現実と、理想と、そのギャップを埋めるための方法を、紙に書きだして考えてみると、意外とシンプルなことに悩んでいた、と気づくことができるかもしれません。 周りの人に相談する 1人でずっと、もんもんと考えているのは、あまり良い状態ではないかもしれません。 自分自身の悩みを、「どうせ上司に言っても聞いてくれないだろうから」「私だけの問題だし…」と抱え込まないようにしてください。 お伝えできる範囲で良いと思いますので、ご家族・パートナーや、職場の方々、その他周りの方々へ、今ご自身が「どういうことが起こっていて」「それにどう感じていて」「どういう風にしたいのか」を伝えてみましょう。一人で考えた、「現実と、理想と、そのギャップを埋めるための方法」です。 人と話すことで、改めて「自分ってこういう風に考えていたんだ…」と気づけることがあります。そして、自分では思いつかなかった角度の意見や考えを受け取ることができるかもしれません。勇気を出して、一歩踏み出すと、物事は良い方向に進み始めることが多いです。 目標とアクションを決めて、実行する 情報収集をして、自分で考えて、周囲に相談して…といろいろな観点の情報から、自分自身の人生として「どうなっていたいか」が見えてくるはずです。 それは、人それぞれの思いがあると思います。 「ママになっても働き続けたい」「キャリアチェンジとしてこういう職種で働きたい」「やっぱり子供が欲しい」「フリーランスとして働きたい」「リーダーになりたい」「子育てに集中したい」「すべてを実現したい」などなど… その理想の目標を設定した後は、どういうアクションが取れるか、考えてみましょう。ここも情報収集が役立つと思います。 もちろん色んな制約もあるかと思います。金銭的、社会的などなど、そういったこともすべて踏まえて、実現できる目標やアクションを選ぶようにしていきましょう。 決めたアクションは、紙に書いていつも見えるところに置いておくと続けやすいと言われています。ぜひ試してみてください! プロのキャリアコンサルタントに相談するのもおすすめ 「とは言っても、自分1人じゃどうしたらよいかわからない…」「現実はそんなにうまくいかないよ…」「女性ならではの現実に戸惑っている…」「働きたいのに、子育てとの両立で仕事をやめないといけないかも…」 そう感じている方もいらっしゃるかもしれません。そんな時は、プロのキャリコンサルタントに相談することがおすすめです。 キャリコンサルタントに相談するメリットを、少しご紹介します。 あなたの今の気持ち・悩みを整理することができる キャリアコンサルタントは、相談を聞くプロの訓練を受けています。そのため、あなたの悩みをキャリアコンサルタントに話すと、きっとご自身の考えが整理されるでしょう。 自分では目の前のことしか見えていなかったけれど、キャリアコンサルタントに話していくうちに、自分の悩みの本当のポイントが見えてくるかと思います。 あなたの目標・ありたい姿を一緒に見つけられる ご自身で「こうなりたい」「こうしたい」と目標がはっきり決まっていない場合でも、キャリアコンサルタントと話していくうちに、過去ご自身がどういったことでモチベーションが上がっていて、どういったことでポジティブになれていたか、という、「大切な軸」が見えてきます。 キャリアコンサルタントは有益な質問を投げかけてくれると思いますので、その質問に答えていくうちにだんだんと、じっくりとわかってくることがあるかと思います。それを踏まえて、あなたの人生として今後の目標、ありたい姿がわかってくることがあります。 キャリアコンサルタントは、“キャリアの相談に関するプロ”なので、きっとあなたの悩みの解決の糸口を見つけられますよ!

40代女性のキャリアプラン徹底解説!

40代になると、社会人としてはベテランと言われることも多いでしょう。職業人生の中でも中盤に差し掛かる時期でもあります。 しかし、40代になってみても、意外に悩みの種は変わらなかったりするものです。たとえばキャリアに関して、こんな悩みはありませんか? 「収入を上げて、キャリアアップをしたい…」「今の働き方では、この先続けていけないかも」「ワークライフバランスを考え直したい…」「今の人間関係・職場環境から抜け出したい…」「やりたいことがあるのに、本当にこのままでいいのだろうか…」「周りに相談できる人がいなくて、1人でなんだか孤独…」「これからのキャリアに、漠然と不安を抱えている…」 人生100年時代と言われている現代、40代はまだまだ折り返し地点にも到達していません。40代は、これまでのキャリアや経験を活かしながら、さらなる成長を目指し、次の段階に進むために様々な取り組みをすることが求められます。今後の長い人生を考えると、キャリアに関する見つめ直しは、本当に重要なことです。 今回は、そんな40代女性のキャリアプランの考え方について、徹底解説していきます。 40代の働く女性は多い 働く40代女性は、日本でどのくらいいるのでしょうか? 令和4年度の厚生労働省の調査によると、労働力人口(6,902 万人)のうち、労働力人口総数に占める女性の割合は 44.9%(前年差0.3ポイント上昇)となっています。 そのうち、年齢階級別雇用者数については、男女とも「45~49 歳」の40代が最も多いんです。 令和4年の女性雇用者数を年齢階級別にみると、「45~49 歳」が 354 万人(女性 雇用者総数に占める割合 12.8%)と最も多く、次いで「50~54 歳」345 万人(同 12.6%)、「40~44 歳」294 万人(同 10.6%)の順となっている。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/dl/22-01.pdf 働いている人の中で、40代が一番多いということになります。人口の多い団塊ジュニア世代が40代ということもありますが、仲間は意外とたくさんいるんですね。 40代女性が抱える悩み 40代女性が抱える悩みは、人それぞれ違ってくるかと思いますが、代表的な悩みを10選、ご紹介します。 キャリアアップの遅れ 「自分のキャリアが、今後どうなるか…不安を感じている…」 40代になると、同年代で管理職になっていたり、大きなプロジェクトや重要な案件を任されている人も出てきます。また、「上司は年下」というケースもでてくるでしょう。そのような状況の中で、同年代や後輩とつい比べてしまい、「若い人に負けていると感じる…」などの悩みがあるかもしれません。 ステップアップの難しさ 40代になると、キャリアのステップアップが難しくなることがあります。 これは、40代になると経験も豊富になり、上司や同僚からの信頼も得られるようになる一方で、「社内の新しいことに挑戦する機会が少ない」「ステップアップするには、管理職になるしかない」などの背景が考えられます。 キャリアチェンジの難しさ 40代になると、業界や職種を変える転職が難しくなる場合があります。また、社内の異動でも、よほどのことがない限り全く新しい分野でキャリアチェンジできる可能性は低くなります。 これは、経験年数が長くなるほど、今までやってきたキャリアを評価される傾向にあるからです。 健康問題などの不安 年齢が上がるにつれ、健康問題や体力の低下、老化などによる不安を感じることがあります。 30代までは大丈夫だったことが、40代になると、体力的にきつく感じる…など、あるかもしれません。 子育て・介護の悩み 40代になると、家庭や子育て、介護の責任を持つことが多くなるため、ワークライフバランスを調整することが課題となります。特に、女性はまだまだ男性と比べて家庭や介護の負担が大きい傾向があります。 子育てや介護など家庭の責任と仕事を両立させることは、本当に永遠の課題ですよね。負担が多くなってしまい、ストレスを感じながら働いている女性は多いでしょう。 人間関係の悩み 年代に関係なく、人間関係の問題は仕事をする上で切っても切り離せないものです。どんな人でも職場でも、多かれ少なかれ気になることがあるのが現実でしょう。しかし特に、「職場が合わない」という状況にある方は、 「上司や同僚とのコミュニケーションがうまくいかない…」「職場での人間関係に疲れを感じる…」「なんだか孤独感を感じる…」 などが、ストレスの原因になってしまっているかもしれません。 若手とシニアの板挟み 人間関係と関連して、「板挟み問題」もあるのが40代ならではの悩みでしょう。 40代は、中間管理職の方も多いため、若手とシニア、経営層との板挟みになることもしばしばあります。どちらの気持ちもわかる分、悩んでしまうこともあるかもしれません… 直面する年齢制限 40代になると、年齢による区分によって、転職や昇進が難しくなることがあります。実際に社内のプログラムや制度に対する応募条件が「30代以下」など、年齢で区切られている場合もあります。中途採用でも、年齢制限を定めることは法律で禁止されていますが、実際問題として他に20代や30代の応募者がいれば、比較検討の結果、若手が採用されることも多くあります。 年齢で区切ることは、現代ではあまり良しとされませんが、それでも多く年齢で区切られてくるのが、現実です。 自分自身のアイデンティティの探求 中途採用や社内では、今までの経験を活かした仕事で成果を出すことが求められる40代ですが、一方で、これまでの経験とは違うことに挑戦したいと思っている人も多いのではないでしょうか。 「マンネリを打破したい」「心機一転してみたい」という気持ちはありつつも、それが自分にとって何なのか、なぜそれが自分にとって本当に大切なのかを整理して人に説明できなければ、それを転職であれ、社内の異動であれ、希望を叶えることはできません。 その点でも、「自分は何がしたいのか」と、改めて自分自身のアイデンティティを模索することが必要になることもあります。 次のキャリアに悩む 従来の職業に飽き足らず、新しい分野に興味を持ち、自分自身の能力を高め、キャリアアップを図りたいと考える人々が多いです。ただ、家族もいるし、安定したい気持ちが強い…などです。 このような、悩みが多い40代女性のキャリアを、いったいどのように考えていけばよいのでしょうか。 キャリアアップとは 解決策をご紹介する前に、キャリアアップの定義についてお話します。 キャリアアップとは、職場でより高いレベルの職務や責任、報酬、スキルや知識の向上を目指すことを指します。 「キャリアアップ」というと、昇格したり、年収が上がることかな?と思う人が多いかもしれませんが、必ずしも、そうではありません。自己実現や自己成長、社会貢献などの目的でのキャリアアップもあります。 年収が上がっても、激務で「幸せで充実した毎日を過ごしていると言い切れない…」というような場合は、キャリアアップできたとは言いません。 個人のライフスタイルやライフバランスも重要です。自己の理想や価値観を踏まえ、自己実現とライフバランスの調和を図ることが、持続的なキャリアアップに繋がると言えます。 40代からキャリアを築いた女性たち 40代からキャリアを築いた女性たちは、さまざまな背景や経験を持ちながら、キャリアアップを成功させています。ここで2人の事例を見てみましょう。 「このままでいいのかな?」から再出発したAさん(48歳、子ども2人) 「私は、40代に入った頃から自分のキャリアに不安を感じるようになりました。安定した企業に勤めて子育てとも両立できていたのですが、漠然と「私の人生このままでいいのかな…」と思っていたのです。 「このままじゃ時間がもったいない…!」と思い、キャリアチェンジを決意しました。まずは、自分自身が興味を持つ分野について調べ、短期間の講座や研修に参加しました。 そして、スタートラインからの出発となりましたが、自分自身の経験、意欲を伝えることで、転職を実現することができました。今は、自分自身がやりたいことを実現できるようになり、忙しいながらも充実感を感じる日々を送っています」 専門性を身につけて年収アップを叶えたBさん(49歳、親の介護) 「私は、80歳の母を介護しながら仕事をしています。 以前は、年収が低く体力的にもしんどい仕事をしていましたが、「このままではワークライフバランスを実現できない…!」と思い、専門的な事務職へ転職を図りました。 勉強に集中するために、様々なサービスを利用するなどしたので、当時は一時的に母の介護費用は上がりましたが、今ではあの時思い描いていた年収・両立が出来ています。 自分自身が目指す方向性を明確にし、勇気を出して、一歩踏み出すことが重要だと思いました」 これらの女性たちの経験から、40代女性でも新しいことに挑戦し、自分のキャリアアップに取り組むことはできるということがわかります。 関連する体験談として、以下の記事もぜひご覧ください。 参考:転職アカホン「40代未経験の転職体験談」 人生はまだ続いているので、何歳になっても自分の可能性を信じ、勇気を持って、キャリアプランを見直してみましょう。 40代女性のキャリアプランの考え方・解決策 お待たせしました。ここからは、解決策のご紹介です。 40代のお悩みに対しては、自己分析やキャリアプランニング、コミュニケーション能力の向上、ワークライフバランスの調整、キャリア相談などが有効な対策となります。一つ一つ説明していきます。 自己分析をする まず、自分自身の興味や関心がある分野を明確にすることが大切です。 そうでないと、「全く違う環境に身を置いて時間を無駄にしてしまった…!」ということがあり得てしまうからです。 興味・関心がある分野を把握することで、自分に適した職種や業界、役割を見つけることができます。また、これらを整理することで、自分の強みや弱みを把握することができ、今後のキャリアプランの方向性を明確にすることができます。 目標を設定する 自己分析の結果をもとに、「今後のキャリアで、どのような目標を達成したいのか」を設定しましょう。 具体的な目標を設定することで、自分自身のモチベーションを高め、行動計画を立てやすくなります! キャリアプランを作成する 目標を設定したら、そのために必要なスキルや知識、経験を身につけるためのキャリアパス(キャリアプラン)を考えましょう。 自分が今後どのような仕事をしたいのか。どのような働き方をしたいのか。そのために必要なステップは何か。 などを洗い出し、具体的なキャリアプランを作成しましょう。 ネットワークを広げる キャリアアップには、ネットワークを広げることが重要です。 もし可能であれば、目指す業界のイベントやセミナーに参加し、新しい人脈を作りましょう。また、自分が興味を持つ分野のコミュニティに参加することで、情報収集がしやすくなります。 継続的な学習を行う どんな分野にしてもキャリアアップをするには、継続的な学習が欠かせません。今までの仕事を継続するにしても、新たなキャリアを目指すにしても、業界のトレンドや最新技術、スキルなどを常に学習しておくことで、自己成長を促すことができます。また、その学習のなかで、新たなチャンスに出会うこともあるかもしれません。 セルフブランディングを意識する セルフブランディングとは、平たく言うと、「どのように自己アピールするか」ということです。 自分自身を他者にアピールすることで、自分自身のキャリアアップに直結します。自己アピールの強化には、自分自身の強みや経験、スキルなどを整理したうえで、「これから自分が進みたい方向性」に必要な経験やスキル、強みをアピールしていくことが重要です。 また、自己アピールを行う際には、自分自身の良いところを客観的に見て、自信を持って表現することが必要です。 スキルアップを図る 自分が専門的に取り組みたい分野を明確にし、その分野に必要なスキルを習得することが大切です。今の仕事を続けていきたい方も、その分野での新しい知識や情報、トレンドなどを学んでいくことがさらなるスキルアップにつながります。 また、自分自身が今まで手掛けてこなかった分野に挑戦することで、新しいスキルを習得することもできます。 ずっとやりたかったことをやる 「ずっとやりたいと思っているけれど、なかなか忙しくて出来てないな…」と感じていることはありませんか? 人生は長いようで短いです。あっという間です。今日という日は、残りの人生で一番若い日です。もし「ずっとやりたい」と思っていることがあるならば、ぜひちょっとしたことからでも始めてみましょう。それがこれからのキャリアにつながることもあるかもしれません。 プロのキャリアコンサルタントに相談する これからの仕事や働き方を考えるときには、キャリアコンサルタントに相談するのもおすすめです。 「でも、どんないいことがあるか分からない…」「専門家に頼むほどじゃないかも…」 と感じている方も多いでしょう。そこで、キャリアコンサルタントに相談するメリットをご紹介します! 経験豊富な専門家のアドバイスが得られる キャリアコンサルタントは、キャリアに関する専門的な知識や経験を持っていますので、自分自身では気付きにくい視点やアドバイスを提供してくれます。自分では考えることができない問題や解決策を見つけられるかもしれません。 自分自身の強みや弱みが分かる 自己分析やアセスメントなどを通じて、自分の強みや弱み、興味や価値観を客観的に分析し、アドバイスを提供してくれます。自身の傾向やスキル、適性が明確になることで、目標設定やキャリアプランを立てるときの方向性決めになります。 キャリアアップの方向性が見える キャリアコンサルタントは、自己分析やアセスメントの結果をもとに、自分自身に合ったキャリアアップの方向性や方法を提案してくれます。自分では見えにくかった新しいキャリアの可能性や、スキルアップの方法を教えてくれるため、視野を広げることができます。 自信を持ってキャリアを進めることができる キャリアコンサルタントとの相談を通じて、自分自身の強みや適性を客観的に見つめ直すことができるため、自信を持ってキャリアを進めることができます。また、アドバイスをもとに行動を起こすことで、キャリアアップに向けた自信やモチベーションが高まり、新しいキャリアに挑戦するための勇気が湧いてくるはずです。 ぜひ、お気軽に相談してみましょう!

今のままで大丈夫?30代で考えるこれからのキャリアプラン

「なんとなく仕事に飽きてきたなぁ」「これからのキャリアどうしよう?」 30代になって、そのような悩みを持ってはいませんか?10年弱働いている人は、そろそろキャリアに悩み出すタイミングです。 今のまま続けてもそんなに困ることはなかったり、特にやりたいこともないという人は多いですよね。そのような人はぜひキャリアプランを立ててみてください。 ここではキャリアを考え直すべき人の特徴や、キャリアプランを立てる手順をご紹介していきます。キャリアプランを立てることで、最終的にあなたのなりたい姿まで最短距離で進んでいけるかもしれません。 キャリアを考え直した方がいい人の特徴 自分はキャリアを考え直した方がいいのか、その点から迷う人は多いのではないでしょうか。ここでは、キャリアを考え直した方がいい人の特徴をご紹介していきます。 自分に当てはまるものがある人は、どんどん次に読み進めていってくださいね。 仕事がマンネリ化している 30代になると転職したことがない人にとっては、仕事に慣れてきている段階ですよね。異動などもなく、同じ職種で同じサービスや商品に携わり続けていることもあるのではないでしょうか。 日々の仕事の中で変化があったり、トラブルがあったりと、もちろん毎日同じことをしているという訳ではありませんが、そのような状況であれば、マンネリを感じてしまうのも無理はありません。 自分がやらなければならないことが明確で、ルーティーン化していることが快適だという人もいます。しかし、同じようなことばかりで仕事に飽き飽きしてしまっているという人も多いでしょう。 10年程度同じ会社にいると、立場的にも新人ではなくなります。場合によってはベテランの立ち位置にもなってきます。 そのような状態だと、なかなか自分の業務の幅を広げたり、他のことをしたいと申し出るのが難しいと感じる人もいるはずです。 仕事に飽きてしまっている人にとっては、毎日の勤務が苦痛になりますよね。時間に余裕ができてくると、暇だと感じてくる可能性もあります。仕事がマンネリ化することで、これからもずっと変わらなかったらどうしようという気分にもなるはずです。 仕事に飽きてるなぁと感じたら、キャリアを考え直すタイミングかもしれません。 社内でのキャリアパスが不透明である 10年近く同じ会社で働いているのにも関わらず、これからの自分が社内でどのようにキャリアを進んでいけばいいのかわからないのは不安ですよね。 新人でもベテランでもないような立場で、昇格できるようなポジションも空いていないとなると、あとどれくらい同じ役割なのか見当がつきません。 現在では年功序列の会社が少なくなってきているため、「○年働けば部長になれる」などの指標があるということも少ないでしょう。 そのような状況では、「働き盛りと言われる30代を、このまま過ごしてしまっていいのか」という考えがよぎることもあるかもしれません。他の会社で働いている友人は、どんどん仕事を任されていって、昇格したりもして、仕事も楽しそうだという場合もありますよね。 他の人と比べ過ぎるのは負担になりますが、自分ももっと頑張りたいと思うのであれば、これからのキャリアを考えてみたほうがいいかもしれません。 数年昇給していない 会社で働いていく上で、給料の面はとても大切です。やりがいや、その仕事が好きだという気持ちがあることももちろん大切ですが、待遇が追いつかないとやりがいや好きな気持ちにまで影響してしまいます。 毎年昇給するということはないかもしれませんが、同じ会社に勤め続けて担当業務も増え、責任も重くなっていくなかで、数年にわたり昇給がないのは今後の不安を煽りますよね。 経営状況や社会情勢的に、今は厳しいということもあるかもしれません。しかし、同じ業界や年代と比べて、だいぶ低いと感じたり、新入社員とそれほど給料が変わらなかったりすると待遇への不満も出てきてしまうもの。年々上昇する物価に対して収入が停滞していると、今後の生活にも影響してくるかもしれません。 あなた自身が周りとの差を感じたり、おかしいと思う点がないことが重要です。 社内の人間関係に疲弊している 企業勤めをするということは、他人と働くということです。本当なら仕事を頑張っていきたいのに、業務内容に直接関係のない、人間関係で悩むのはとても無駄なことに感じるでしょう。 上司が横暴な態度をとる人だったり、ボスのような存在がいてその人の機嫌一つで社内の雰囲気が悪くなったりすると、業務以外のことに気をつけなければならない環境は辛いはずです。 今は営業を頑張りたい!など、あなた自身がやる気に満ちていても、他のことで気分が落ちてしまうと勿体無いですよね。 人間関係や社内の雰囲気はあなたの努力で変えられるものでもないので、あなたのやる気を削ぐような環境にいるのであれば、今後を見据えて今のうちにキャリアを考え直したほうがよいかもしれません。 育児と仕事の両立を見直したい 新卒で入社してから10年程度経過しているのであれば、あなた自身の仕事への考え方や、プライベートでの生活に大きな変化があるのではないでしょうか。 特に結婚や出産を控えている場合、今の会社で十分なサポートがなかったり、様々な制度を活用した前例がなかったりすると不安になりますよね。 男性育休の取得推進を呼びかけられてはいますが、会社によっては男性が休む意味なんてないと、育休を取りづらいなんてこともあります。 あなた自身の家庭や育児の環境を考えたときに、仕事との両立が難しい場合には、キャリアについて考え直した方がいいかもしれません。 入社当時は仕事に全精力をつぎ込むと決めていた人でも、子どもとの生活が始まると、もっと家での時間を確保したいという気持ちになることもあるでしょう。 30代になり、結婚してプライベートの環境が大きく変わる人も多いでしょう。仕事とプライベートは切り離して考えられないからこそ、どれくらいの時間働いて、どのくらいの時間を仕事に費やし、どれくらいの収入が欲しいのかを考えてみるのはいかがでしょうか。 キャリアプランを立てるメリット キャリアプランを立てることにはたくさんのメリットがあります。ここでは一例としてメリットを挙げていますので、ぜひ参考にしてみてください。 仕事へのモチベーションが上がる 自分のキャリアプランを可視化することで、今何をするべきタイミングなのかがはっきりとします。 今までなんとなくで日々働いていたという人は、「今は絶対目標を達成して評価を上げていく時期だ!」というように、仕事に対しての意識が上がるかもしれません。 「40歳までに昇格する」という目標があるのであれば、逆算して評価を上げていったり、研修に参加してみたりとやるべきことが見えてくるはずです。 漠然とした理由や目的のために頑張るのは、誰でも難しいと感じますが、明確な目標や目的があれば頑張ることに前向きになれるのではないでしょうか。 社内の評価が上がる 仕事へのモチベーションが上がると、自ずとあなたの評価も上がっていくでしょう。すぐに成果が出なかったとしても、あなたの意識が変わっているのであれば、周りは気付いていくはずです。 いつもより少し早く出社して、いつもより少し多く業務に対応している、など小さいことからでも周りの誰かの助けになっているかもしれません。 周りを助けられるようになってくると、感謝されることが増えて、あなたのモチベーションがより上がっていくことになります。 あなたの当たり前の基準が高くなっていくことで、周りを引っ張って行ける存在になるかもしれません。段々と目立っていくと、上司からもしっかり評価されるようになっていくでしょう。 それが大きな仕事や責任のある仕事を任されたり、業務での希望が叶ったりと、次のチャンスにつながっていくかもしれません。 キャリアの選択肢が広がる 長い目でキャリアを考えていなかった場合、今いる場所でなんとなく続けていくんだろうと思っていたのではないでしょうか。しかしキャリアプランを改めて練ってみることで、自分が実はしたかったことや、叶えたい姿が見えてきます。 それが見えてくれば、転職も視野に入れたキャリアの選択肢が増えてきます。キャリアプランを練ることで、キャリアがどんどん前進していくのです。 今からでもできるキャリアプラン 「でもキャリアプランって何からすればいいの?」 そのように感じる方も多いでしょう。ここでは、キャリアプランを立てる手順をご紹介していきます。キャリアプランを立ててみたいけど、何から手をつけていいかわからないという人はぜひ順番に確認してみてください。 ①自分の経験・スキルを言語化する 30代になると10年弱働いてきたなかで色々な経験をしてきたのではないでしょうか。それをしっかり言語化し、その経験から得たスキルを書き出してみてください。 ここまで働いてきたのに、特に何もできるようになっていないと感じるでしょうか?もう大抵のことはできるようになってる!と感じるでしょうか? 30代になり改めて自分が積み上げてきたことを可視化するのは、とてもいい刺激になるはずです。 フルタイムで働いている人であれば、平日5日、1日7〜8時間を仕事に費やしてきました。その時間に対して、得られたものはどう感じますか? ぼーっと過ごしてしまったという人は、30代のうちに気付けたことはとてもラッキーだと思ってください。まだまだ働き盛りの30代です。 仕事をしていくなかで、できるようになりたいことや経験したいことをどんどん書き出していくことで、自分が本来どのように仕事の時間を過ごしたいのかがわかるはずです。 ②中期・長期的な目標を立てる 「あなたはどうなりたいですか?」と聞かれても、すぐに答えられる人は少ないのではないでしょうか。漠然とした質問に対して、瞬時に答えられる人は、常日頃から目的意識をとても高い水準で保っている人のはずです。 多くの人は考え込んでしまう質問ですが、キャリアプランを練っていくにあたって一度立ち止まって考えてみてください。 働いていくなかで最終的に叶えたい姿から逆算して、中長期の目標を立てることで、少し先の目標や日々やらなければいけないことが見えてくるはずです。 例えば、同じ会社で最後まで頑張っていきたいのであれば、最終的に事業責任者を目指すと仮定しましょう。現在平社員だとすると、いきなり事業責任者を目指すといっても現実味がありませんよね。 まずは、40代のうちに部長まで昇格を目指す。そのために今は毎月の目標に対して、ハイ達成を意識する。大きく達成するために、商談数を1.5倍に設定する。 というように、具体的な数値目標も設定しやすくなります。もし確認できる環境があるのであれば、社内で昇格していく方法を人事に確認してみるのがおすすめです。 会社によっては、新人教育を経験しないといけなかったり、参加しないといけない研修があったりと独自の規定が設定されていることがあります。 社内での出世を目標とする場合は、あなた自身で設定した目標がずれていないか、確認するのがおすすめです。 ③現状の課題を整理する 中長期的な目標を立てた後は、今ある課題を整理してみましょう。目標を立ててみて、今何もやることがないという人はいないはずです。 自分のなりたい姿に対して、足りていないスキルや行動を書き出してみてください。今まで苦手意識があって、行動に移せていないようことはありませんか。 苦手なものに対して一気に全て対応するのは、誰でも躊躇ってしまいます。一つ一つの課題に対して、小さな行動を積み重ねていってみてください。 例えば、データの読み解きが苦手なのであれば、「今月はデータの種類を確認してみる」など、時間に余裕を持って小さなことから挑戦してみるのがおすすめです。 課題がたくさんありすぎて、何から対応していいかわからないという場合は、最も難易度が低そうなものから手をつけて、日々の成功体験を積んでいくようにすると継続しやすくなります。 30代で初心に戻って苦手なものを確認し、挑戦していくことでキャリアプランを練る上でも、今のまま頑張るのか方向転換が必要なのかを明確にすることができます。 また課題を克服していくうちに、あなた自身の強みになる部分がどんどん増えていくというメリットもあるのです。 ④転職を想定してみる 自分のキャリアを考えたときに、転職してキャリアアップを目指すという選択もあります。今の会社ではできそうにないことや、叶えられそうにないこともありますよね。 収入を上げたいと思っていても、会社ごとにある程度の基準や上限があるはずです。それに対してあなたが満足できないのであれば、転職をするか、もしくは副業を頑張って収入の柱を増やすことが必要になります。 会社の制度や体制を変えるにはとても長い時間がかかりますし、長く続く会社なのであれば体制が変わることに期待するのは難しいでしょう。 30代のあなたが今から定年まで働くと仮定すると、残りの会社員生活がまだまだ30年前後も残っているのです。よほどの理由がない限り、自分が今の会社を変えてやる!と意気込む必要はないかもしれません。 転職することのメリットは、簡単に新しい環境、新しい職種、新しい組織で仕事をできる点です。今の会社に特に不満はなくても、これから長い目で見て転職するかもしれないと今から準備しておくのはいかがでしょうか。 特に新しい職種にキャリアチェンジしたいと少しでも考えているのであれば、30代が最後のチャンスかもしれません。40代になるとキャリアチェンジできないかというと、そうではありませんが難易度がぐっと上がると考えた方がいいでしょう。 40代になるとベテラン社員の部類になることが多く、未経験の職種に応募できる機会がとても少なくなります。また未経験職種に転職できたとしても、教育担当がだいぶ年下になったり、周りの同期も年下ばかりの環境になるので、馴染んでいくのに苦労するかもしれません。 30代のうちにキャリアチェンジという選択肢は、しっかりと検討しておくのが安心です。 ⑤プロのカウンセリングを活用する キャリアプランを考える際に、自己流では限界があります。自分がやりたいことやなりたい姿をしっかりイメージできたとしても、それは本当に実現可能なのかという点は判断がつきませんよね。 30代というキャリアにとって重要な時期に、しっかりとプロの意見を聞いておくことで、あなたの理想のあり方への最短距離を走れるようになります。 理想の姿があるのに、あえて遠回りしたい人は少ないですよね。キャリアプランを考える際には、プロから客観的なアドバイスをしてもらうと自分自身の気付きにも繋がるのでおすすめです。 そして人に話すことで、自分の思いや考えが整理されて、モチベーションアップにも繋がります。 長いキャリアを歩んでいく中で、迷いが出ないという人はほんの一握りです。自分の選んだ道があっているのか、今のストレスに耐え続けるのが正解なのかと日々悩むことがあるでしょう。 そのような時に、プロの視点でのアドバイスをもらうという選択を持っておくのはいかがですか。 30代で今のキャリアが不安になっていたり、キャリアプランをしっかり練っていきたいという時には、プロのキャリアカウンセリングを受けることできっと気持ちが楽になりますよ。

やってられない!職場に嫌気がさしたときにおすすめの3つの行動

「なんとなく仕事に飽きてきたなぁ」「これからのキャリアどうしよう?」 30代になって、そのような悩みを持ってはいませんか?10年弱働いている人は、そろそろキャリアに悩み出すタイミングです。 今のまま続けてもそんなに困ることはなかったり、特にやりたいこともないという人は多いですよね。そのような人はぜひキャリアプランを立ててみてください。 ここではキャリアを考え直すべき人の特徴や、キャリアプランを立てる手順をご紹介していきます。キャリアプランを立てることで、最終的にあなたのなりたい姿まで最短距離で進んでいけるかもしれません。 キャリアを考え直した方がいい人の特徴 自分はキャリアを考え直した方がいいのか、その点から迷う人は多いのではないでしょうか。ここでは、キャリアを考え直した方がいい人の特徴をご紹介していきます。 自分に当てはまるものがある人は、どんどん次に読み進めていってくださいね。 仕事がマンネリ化している 30代になると転職したことがない人にとっては、仕事に慣れてきている段階ですよね。異動などもなく、同じ職種で同じサービスや商品に携わり続けていることもあるのではないでしょうか。 日々の仕事の中で変化があったり、トラブルがあったりと、もちろん毎日同じことをしているという訳ではありませんが、そのような状況であれば、マンネリを感じてしまうのも無理はありません。 自分がやらなければならないことが明確で、ルーティーン化していることが快適だという人もいます。しかし、同じようなことばかりで仕事に飽き飽きしてしまっているという人も多いでしょう。 10年程度同じ会社にいると、立場的にも新人ではなくなります。場合によってはベテランの立ち位置にもなってきます。 そのような状態だと、なかなか自分の業務の幅を広げたり、他のことをしたいと申し出るのが難しいと感じる人もいるはずです。 仕事に飽きてしまっている人にとっては、毎日の勤務が苦痛になりますよね。時間に余裕ができてくると、暇だと感じてくる可能性もあります。仕事がマンネリ化することで、これからもずっと変わらなかったらどうしようという気分にもなるはずです。 仕事に飽きてるなぁと感じたら、キャリアを考え直すタイミングかもしれません。 社内でのキャリアパスが不透明である 10年近く同じ会社で働いているのにも関わらず、これからの自分が社内でどのようにキャリアを進んでいけばいいのかわからないのは不安ですよね。 新人でもベテランでもないような立場で、昇格できるようなポジションも空いていないとなると、あとどれくらい同じ役割なのか見当がつきません。 現在では年功序列の会社が少なくなってきているため、「○年働けば部長になれる」などの指標があるということも少ないでしょう。 そのような状況では、「働き盛りと言われる30代を、このまま過ごしてしまっていいのか」という考えがよぎることもあるかもしれません。他の会社で働いている友人は、どんどん仕事を任されていって、昇格したりもして、仕事も楽しそうだという場合もありますよね。 他の人と比べ過ぎるのは負担になりますが、自分ももっと頑張りたいと思うのであれば、これからのキャリアを考えてみたほうがいいかもしれません。 数年昇給していない 会社で働いていく上で、給料の面はとても大切です。やりがいや、その仕事が好きだという気持ちがあることももちろん大切ですが、待遇が追いつかないとやりがいや好きな気持ちにまで影響してしまいます。 毎年昇給するということはないかもしれませんが、同じ会社に勤め続けて担当業務も増え、責任も重くなっていくなかで、数年にわたり昇給がないのは今後の不安を煽りますよね。 経営状況や社会情勢的に、今は厳しいということもあるかもしれません。しかし、同じ業界や年代と比べて、だいぶ低いと感じたり、新入社員とそれほど給料が変わらなかったりすると待遇への不満も出てきてしまうもの。年々上昇する物価に対して収入が停滞していると、今後の生活にも影響してくるかもしれません。 あなた自身が周りとの差を感じたり、おかしいと思う点がないことが重要です。 社内の人間関係に疲弊している 企業勤めをするということは、他人と働くということです。本当なら仕事を頑張っていきたいのに、業務内容に直接関係のない、人間関係で悩むのはとても無駄なことに感じるでしょう。 上司が横暴な態度をとる人だったり、ボスのような存在がいてその人の機嫌一つで社内の雰囲気が悪くなったりすると、業務以外のことに気をつけなければならない環境は辛いはずです。 今は営業を頑張りたい!など、あなた自身がやる気に満ちていても、他のことで気分が落ちてしまうと勿体無いですよね。 人間関係や社内の雰囲気はあなたの努力で変えられるものでもないので、あなたのやる気を削ぐような環境にいるのであれば、今後を見据えて今のうちにキャリアを考え直したほうがよいかもしれません。 育児と仕事の両立を見直したい 新卒で入社してから10年程度経過しているのであれば、あなた自身の仕事への考え方や、プライベートでの生活に大きな変化があるのではないでしょうか。 特に結婚や出産を控えている場合、今の会社で十分なサポートがなかったり、様々な制度を活用した前例がなかったりすると不安になりますよね。 男性育休の取得推進を呼びかけられてはいますが、会社によっては男性が休む意味なんてないと、育休を取りづらいなんてこともあります。 あなた自身の家庭や育児の環境を考えたときに、仕事との両立が難しい場合には、キャリアについて考え直した方がいいかもしれません。 入社当時は仕事に全精力をつぎ込むと決めていた人でも、子どもとの生活が始まると、もっと家での時間を確保したいという気持ちになることもあるでしょう。 30代になり、結婚してプライベートの環境が大きく変わる人も多いでしょう。仕事とプライベートは切り離して考えられないからこそ、どれくらいの時間働いて、どのくらいの時間を仕事に費やし、どれくらいの収入が欲しいのかを考えてみるのはいかがでしょうか。 キャリアプランを立てるメリット キャリアプランを立てることにはたくさんのメリットがあります。ここでは一例としてメリットを挙げていますので、ぜひ参考にしてみてください。 仕事へのモチベーションが上がる 自分のキャリアプランを可視化することで、今何をするべきタイミングなのかがはっきりとします。 今までなんとなくで日々働いていたという人は、「今は絶対目標を達成して評価を上げていく時期だ!」というように、仕事に対しての意識が上がるかもしれません。 「40歳までに昇格する」という目標があるのであれば、逆算して評価を上げていったり、研修に参加してみたりとやるべきことが見えてくるはずです。 漠然とした理由や目的のために頑張るのは、誰でも難しいと感じますが、明確な目標や目的があれば頑張ることに前向きになれるのではないでしょうか。 社内の評価が上がる 仕事へのモチベーションが上がると、自ずとあなたの評価も上がっていくでしょう。すぐに成果が出なかったとしても、あなたの意識が変わっているのであれば、周りは気付いていくはずです。 いつもより少し早く出社して、いつもより少し多く業務に対応している、など小さいことからでも周りの誰かの助けになっているかもしれません。 周りを助けられるようになってくると、感謝されることが増えて、あなたのモチベーションがより上がっていくことになります。 あなたの当たり前の基準が高くなっていくことで、周りを引っ張って行ける存在になるかもしれません。段々と目立っていくと、上司からもしっかり評価されるようになっていくでしょう。 それが大きな仕事や責任のある仕事を任されたり、業務での希望が叶ったりと、次のチャンスにつながっていくかもしれません。 キャリアの選択肢が広がる 長い目でキャリアを考えていなかった場合、今いる場所でなんとなく続けていくんだろうと思っていたのではないでしょうか。しかしキャリアプランを改めて練ってみることで、自分が実はしたかったことや、叶えたい姿が見えてきます。 それが見えてくれば、転職も視野に入れたキャリアの選択肢が増えてきます。キャリアプランを練ることで、キャリアがどんどん前進していくのです。 今からでもできるキャリアプラン 「でもキャリアプランって何からすればいいの?」 そのように感じる方も多いでしょう。ここでは、キャリアプランを立てる手順をご紹介していきます。キャリアプランを立ててみたいけど、何から手をつけていいかわからないという人はぜひ順番に確認してみてください。 ①自分の経験・スキルを言語化する 30代になると10年弱働いてきたなかで色々な経験をしてきたのではないでしょうか。それをしっかり言語化し、その経験から得たスキルを書き出してみてください。 ここまで働いてきたのに、特に何もできるようになっていないと感じるでしょうか?もう大抵のことはできるようになってる!と感じるでしょうか? 30代になり改めて自分が積み上げてきたことを可視化するのは、とてもいい刺激になるはずです。 フルタイムで働いている人であれば、平日5日、1日7〜8時間を仕事に費やしてきました。その時間に対して、得られたものはどう感じますか? ぼーっと過ごしてしまったという人は、30代のうちに気付けたことはとてもラッキーだと思ってください。まだまだ働き盛りの30代です。 仕事をしていくなかで、できるようになりたいことや経験したいことをどんどん書き出していくことで、自分が本来どのように仕事の時間を過ごしたいのかがわかるはずです。 ②中期・長期的な目標を立てる 「あなたはどうなりたいですか?」と聞かれても、すぐに答えられる人は少ないのではないでしょうか。漠然とした質問に対して、瞬時に答えられる人は、常日頃から目的意識をとても高い水準で保っている人のはずです。 多くの人は考え込んでしまう質問ですが、キャリアプランを練っていくにあたって一度立ち止まって考えてみてください。 働いていくなかで最終的に叶えたい姿から逆算して、中長期の目標を立てることで、少し先の目標や日々やらなければいけないことが見えてくるはずです。 例えば、同じ会社で最後まで頑張っていきたいのであれば、最終的に事業責任者を目指すと仮定しましょう。現在平社員だとすると、いきなり事業責任者を目指すといっても現実味がありませんよね。 まずは、40代のうちに部長まで昇格を目指す。そのために今は毎月の目標に対して、ハイ達成を意識する。大きく達成するために、商談数を1.5倍に設定する。 というように、具体的な数値目標も設定しやすくなります。もし確認できる環境があるのであれば、社内で昇格していく方法を人事に確認してみるのがおすすめです。 会社によっては、新人教育を経験しないといけなかったり、参加しないといけない研修があったりと独自の規定が設定されていることがあります。 社内での出世を目標とする場合は、あなた自身で設定した目標がずれていないか、確認するのがおすすめです。 ③現状の課題を整理する 中長期的な目標を立てた後は、今ある課題を整理してみましょう。目標を立ててみて、今何もやることがないという人はいないはずです。 自分のなりたい姿に対して、足りていないスキルや行動を書き出してみてください。今まで苦手意識があって、行動に移せていないようことはありませんか。 苦手なものに対して一気に全て対応するのは、誰でも躊躇ってしまいます。一つ一つの課題に対して、小さな行動を積み重ねていってみてください。 例えば、データの読み解きが苦手なのであれば、「今月はデータの種類を確認してみる」など、時間に余裕を持って小さなことから挑戦してみるのがおすすめです。 課題がたくさんありすぎて、何から対応していいかわからないという場合は、最も難易度が低そうなものから手をつけて、日々の成功体験を積んでいくようにすると継続しやすくなります。 30代で初心に戻って苦手なものを確認し、挑戦していくことでキャリアプランを練る上でも、今のまま頑張るのか方向転換が必要なのかを明確にすることができます。 また課題を克服していくうちに、あなた自身の強みになる部分がどんどん増えていくというメリットもあるのです。 ④転職を想定してみる 自分のキャリアを考えたときに、転職してキャリアアップを目指すという選択もあります。今の会社ではできそうにないことや、叶えられそうにないこともありますよね。 収入を上げたいと思っていても、会社ごとにある程度の基準や上限があるはずです。それに対してあなたが満足できないのであれば、転職をするか、もしくは副業を頑張って収入の柱を増やすことが必要になります。 会社の制度や体制を変えるにはとても長い時間がかかりますし、長く続く会社なのであれば体制が変わることに期待するのは難しいでしょう。 30代のあなたが今から定年まで働くと仮定すると、残りの会社員生活がまだまだ30年前後も残っているのです。よほどの理由がない限り、自分が今の会社を変えてやる!と意気込む必要はないかもしれません。 転職することのメリットは、簡単に新しい環境、新しい職種、新しい組織で仕事をできる点です。今の会社に特に不満はなくても、これから長い目で見て転職するかもしれないと今から準備しておくのはいかがでしょうか。 特に新しい職種にキャリアチェンジしたいと少しでも考えているのであれば、30代が最後のチャンスかもしれません。40代になるとキャリアチェンジできないかというと、そうではありませんが難易度がぐっと上がると考えた方がいいでしょう。 40代になるとベテラン社員の部類になることが多く、未経験の職種に応募できる機会がとても少なくなります。また未経験職種に転職できたとしても、教育担当がだいぶ年下になったり、周りの同期も年下ばかりの環境になるので、馴染んでいくのに苦労するかもしれません。 30代のうちにキャリアチェンジという選択肢は、しっかりと検討しておくのが安心です。 ⑤プロのカウンセリングを活用する キャリアプランを考える際に、自己流では限界があります。自分がやりたいことやなりたい姿をしっかりイメージできたとしても、それは本当に実現可能なのかという点は判断がつきませんよね。 30代というキャリアにとって重要な時期に、しっかりとプロの意見を聞いておくことで、あなたの理想のあり方への最短距離を走れるようになります。 理想の姿があるのに、あえて遠回りしたい人は少ないですよね。キャリアプランを考える際には、プロから客観的なアドバイスをしてもらうと自分自身の気付きにも繋がるのでおすすめです。 そして人に話すことで、自分の思いや考えが整理されて、モチベーションアップにも繋がります。 長いキャリアを歩んでいく中で、迷いが出ないという人はほんの一握りです。自分の選んだ道があっているのか、今のストレスに耐え続けるのが正解なのかと日々悩むことがあるでしょう。 そのような時に、プロの視点でのアドバイスをもらうという選択を持っておくのはいかがですか。 30代で今のキャリアが不安になっていたり、キャリアプランをしっかり練っていきたいという時には、プロのキャリアカウンセリングを受けることできっと気持ちが楽になりますよ。

入社10年目でもう仕事を辞めたいと思ったら…知っておきたい対処法

「なんとなく仕事に飽きてきたなぁ」「これからのキャリアどうしよう?」 30代になって、そのような悩みを持ってはいませんか?10年弱働いている人は、そろそろキャリアに悩み出すタイミングです。 今のまま続けてもそんなに困ることはなかったり、特にやりたいこともないという人は多いですよね。そのような人はぜひキャリアプランを立ててみてください。 ここではキャリアを考え直すべき人の特徴や、キャリアプランを立てる手順をご紹介していきます。キャリアプランを立てることで、最終的にあなたのなりたい姿まで最短距離で進んでいけるかもしれません。 キャリアを考え直した方がいい人の特徴 自分はキャリアを考え直した方がいいのか、その点から迷う人は多いのではないでしょうか。ここでは、キャリアを考え直した方がいい人の特徴をご紹介していきます。 自分に当てはまるものがある人は、どんどん次に読み進めていってくださいね。 仕事がマンネリ化している 30代になると転職したことがない人にとっては、仕事に慣れてきている段階ですよね。異動などもなく、同じ職種で同じサービスや商品に携わり続けていることもあるのではないでしょうか。 日々の仕事の中で変化があったり、トラブルがあったりと、もちろん毎日同じことをしているという訳ではありませんが、そのような状況であれば、マンネリを感じてしまうのも無理はありません。 自分がやらなければならないことが明確で、ルーティーン化していることが快適だという人もいます。しかし、同じようなことばかりで仕事に飽き飽きしてしまっているという人も多いでしょう。 10年程度同じ会社にいると、立場的にも新人ではなくなります。場合によってはベテランの立ち位置にもなってきます。 そのような状態だと、なかなか自分の業務の幅を広げたり、他のことをしたいと申し出るのが難しいと感じる人もいるはずです。 仕事に飽きてしまっている人にとっては、毎日の勤務が苦痛になりますよね。時間に余裕ができてくると、暇だと感じてくる可能性もあります。仕事がマンネリ化することで、これからもずっと変わらなかったらどうしようという気分にもなるはずです。 仕事に飽きてるなぁと感じたら、キャリアを考え直すタイミングかもしれません。 社内でのキャリアパスが不透明である 10年近く同じ会社で働いているのにも関わらず、これからの自分が社内でどのようにキャリアを進んでいけばいいのかわからないのは不安ですよね。 新人でもベテランでもないような立場で、昇格できるようなポジションも空いていないとなると、あとどれくらい同じ役割なのか見当がつきません。 現在では年功序列の会社が少なくなってきているため、「○年働けば部長になれる」などの指標があるということも少ないでしょう。 そのような状況では、「働き盛りと言われる30代を、このまま過ごしてしまっていいのか」という考えがよぎることもあるかもしれません。他の会社で働いている友人は、どんどん仕事を任されていって、昇格したりもして、仕事も楽しそうだという場合もありますよね。 他の人と比べ過ぎるのは負担になりますが、自分ももっと頑張りたいと思うのであれば、これからのキャリアを考えてみたほうがいいかもしれません。 数年昇給していない 会社で働いていく上で、給料の面はとても大切です。やりがいや、その仕事が好きだという気持ちがあることももちろん大切ですが、待遇が追いつかないとやりがいや好きな気持ちにまで影響してしまいます。 毎年昇給するということはないかもしれませんが、同じ会社に勤め続けて担当業務も増え、責任も重くなっていくなかで、数年にわたり昇給がないのは今後の不安を煽りますよね。 経営状況や社会情勢的に、今は厳しいということもあるかもしれません。しかし、同じ業界や年代と比べて、だいぶ低いと感じたり、新入社員とそれほど給料が変わらなかったりすると待遇への不満も出てきてしまうもの。年々上昇する物価に対して収入が停滞していると、今後の生活にも影響してくるかもしれません。 あなた自身が周りとの差を感じたり、おかしいと思う点がないことが重要です。 社内の人間関係に疲弊している 企業勤めをするということは、他人と働くということです。本当なら仕事を頑張っていきたいのに、業務内容に直接関係のない、人間関係で悩むのはとても無駄なことに感じるでしょう。 上司が横暴な態度をとる人だったり、ボスのような存在がいてその人の機嫌一つで社内の雰囲気が悪くなったりすると、業務以外のことに気をつけなければならない環境は辛いはずです。 今は営業を頑張りたい!など、あなた自身がやる気に満ちていても、他のことで気分が落ちてしまうと勿体無いですよね。 人間関係や社内の雰囲気はあなたの努力で変えられるものでもないので、あなたのやる気を削ぐような環境にいるのであれば、今後を見据えて今のうちにキャリアを考え直したほうがよいかもしれません。 育児と仕事の両立を見直したい 新卒で入社してから10年程度経過しているのであれば、あなた自身の仕事への考え方や、プライベートでの生活に大きな変化があるのではないでしょうか。 特に結婚や出産を控えている場合、今の会社で十分なサポートがなかったり、様々な制度を活用した前例がなかったりすると不安になりますよね。 男性育休の取得推進を呼びかけられてはいますが、会社によっては男性が休む意味なんてないと、育休を取りづらいなんてこともあります。 あなた自身の家庭や育児の環境を考えたときに、仕事との両立が難しい場合には、キャリアについて考え直した方がいいかもしれません。 入社当時は仕事に全精力をつぎ込むと決めていた人でも、子どもとの生活が始まると、もっと家での時間を確保したいという気持ちになることもあるでしょう。 30代になり、結婚してプライベートの環境が大きく変わる人も多いでしょう。仕事とプライベートは切り離して考えられないからこそ、どれくらいの時間働いて、どのくらいの時間を仕事に費やし、どれくらいの収入が欲しいのかを考えてみるのはいかがでしょうか。 キャリアプランを立てるメリット キャリアプランを立てることにはたくさんのメリットがあります。ここでは一例としてメリットを挙げていますので、ぜひ参考にしてみてください。 仕事へのモチベーションが上がる 自分のキャリアプランを可視化することで、今何をするべきタイミングなのかがはっきりとします。 今までなんとなくで日々働いていたという人は、「今は絶対目標を達成して評価を上げていく時期だ!」というように、仕事に対しての意識が上がるかもしれません。 「40歳までに昇格する」という目標があるのであれば、逆算して評価を上げていったり、研修に参加してみたりとやるべきことが見えてくるはずです。 漠然とした理由や目的のために頑張るのは、誰でも難しいと感じますが、明確な目標や目的があれば頑張ることに前向きになれるのではないでしょうか。 社内の評価が上がる 仕事へのモチベーションが上がると、自ずとあなたの評価も上がっていくでしょう。すぐに成果が出なかったとしても、あなたの意識が変わっているのであれば、周りは気付いていくはずです。 いつもより少し早く出社して、いつもより少し多く業務に対応している、など小さいことからでも周りの誰かの助けになっているかもしれません。 周りを助けられるようになってくると、感謝されることが増えて、あなたのモチベーションがより上がっていくことになります。 あなたの当たり前の基準が高くなっていくことで、周りを引っ張って行ける存在になるかもしれません。段々と目立っていくと、上司からもしっかり評価されるようになっていくでしょう。 それが大きな仕事や責任のある仕事を任されたり、業務での希望が叶ったりと、次のチャンスにつながっていくかもしれません。 キャリアの選択肢が広がる 長い目でキャリアを考えていなかった場合、今いる場所でなんとなく続けていくんだろうと思っていたのではないでしょうか。しかしキャリアプランを改めて練ってみることで、自分が実はしたかったことや、叶えたい姿が見えてきます。 それが見えてくれば、転職も視野に入れたキャリアの選択肢が増えてきます。キャリアプランを練ることで、キャリアがどんどん前進していくのです。 今からでもできるキャリアプラン 「でもキャリアプランって何からすればいいの?」 そのように感じる方も多いでしょう。ここでは、キャリアプランを立てる手順をご紹介していきます。キャリアプランを立ててみたいけど、何から手をつけていいかわからないという人はぜひ順番に確認してみてください。 ①自分の経験・スキルを言語化する 30代になると10年弱働いてきたなかで色々な経験をしてきたのではないでしょうか。それをしっかり言語化し、その経験から得たスキルを書き出してみてください。 ここまで働いてきたのに、特に何もできるようになっていないと感じるでしょうか?もう大抵のことはできるようになってる!と感じるでしょうか? 30代になり改めて自分が積み上げてきたことを可視化するのは、とてもいい刺激になるはずです。 フルタイムで働いている人であれば、平日5日、1日7〜8時間を仕事に費やしてきました。その時間に対して、得られたものはどう感じますか? ぼーっと過ごしてしまったという人は、30代のうちに気付けたことはとてもラッキーだと思ってください。まだまだ働き盛りの30代です。 仕事をしていくなかで、できるようになりたいことや経験したいことをどんどん書き出していくことで、自分が本来どのように仕事の時間を過ごしたいのかがわかるはずです。 ②中期・長期的な目標を立てる 「あなたはどうなりたいですか?」と聞かれても、すぐに答えられる人は少ないのではないでしょうか。漠然とした質問に対して、瞬時に答えられる人は、常日頃から目的意識をとても高い水準で保っている人のはずです。 多くの人は考え込んでしまう質問ですが、キャリアプランを練っていくにあたって一度立ち止まって考えてみてください。 働いていくなかで最終的に叶えたい姿から逆算して、中長期の目標を立てることで、少し先の目標や日々やらなければいけないことが見えてくるはずです。 例えば、同じ会社で最後まで頑張っていきたいのであれば、最終的に事業責任者を目指すと仮定しましょう。現在平社員だとすると、いきなり事業責任者を目指すといっても現実味がありませんよね。 まずは、40代のうちに部長まで昇格を目指す。そのために今は毎月の目標に対して、ハイ達成を意識する。大きく達成するために、商談数を1.5倍に設定する。 というように、具体的な数値目標も設定しやすくなります。もし確認できる環境があるのであれば、社内で昇格していく方法を人事に確認してみるのがおすすめです。 会社によっては、新人教育を経験しないといけなかったり、参加しないといけない研修があったりと独自の規定が設定されていることがあります。 社内での出世を目標とする場合は、あなた自身で設定した目標がずれていないか、確認するのがおすすめです。 ③現状の課題を整理する 中長期的な目標を立てた後は、今ある課題を整理してみましょう。目標を立ててみて、今何もやることがないという人はいないはずです。 自分のなりたい姿に対して、足りていないスキルや行動を書き出してみてください。今まで苦手意識があって、行動に移せていないようことはありませんか。 苦手なものに対して一気に全て対応するのは、誰でも躊躇ってしまいます。一つ一つの課題に対して、小さな行動を積み重ねていってみてください。 例えば、データの読み解きが苦手なのであれば、「今月はデータの種類を確認してみる」など、時間に余裕を持って小さなことから挑戦してみるのがおすすめです。 課題がたくさんありすぎて、何から対応していいかわからないという場合は、最も難易度が低そうなものから手をつけて、日々の成功体験を積んでいくようにすると継続しやすくなります。 30代で初心に戻って苦手なものを確認し、挑戦していくことでキャリアプランを練る上でも、今のまま頑張るのか方向転換が必要なのかを明確にすることができます。 また課題を克服していくうちに、あなた自身の強みになる部分がどんどん増えていくというメリットもあるのです。 ④転職を想定してみる 自分のキャリアを考えたときに、転職してキャリアアップを目指すという選択もあります。今の会社ではできそうにないことや、叶えられそうにないこともありますよね。 収入を上げたいと思っていても、会社ごとにある程度の基準や上限があるはずです。それに対してあなたが満足できないのであれば、転職をするか、もしくは副業を頑張って収入の柱を増やすことが必要になります。 会社の制度や体制を変えるにはとても長い時間がかかりますし、長く続く会社なのであれば体制が変わることに期待するのは難しいでしょう。 30代のあなたが今から定年まで働くと仮定すると、残りの会社員生活がまだまだ30年前後も残っているのです。よほどの理由がない限り、自分が今の会社を変えてやる!と意気込む必要はないかもしれません。 転職することのメリットは、簡単に新しい環境、新しい職種、新しい組織で仕事をできる点です。今の会社に特に不満はなくても、これから長い目で見て転職するかもしれないと今から準備しておくのはいかがでしょうか。 特に新しい職種にキャリアチェンジしたいと少しでも考えているのであれば、30代が最後のチャンスかもしれません。40代になるとキャリアチェンジできないかというと、そうではありませんが難易度がぐっと上がると考えた方がいいでしょう。 40代になるとベテラン社員の部類になることが多く、未経験の職種に応募できる機会がとても少なくなります。また未経験職種に転職できたとしても、教育担当がだいぶ年下になったり、周りの同期も年下ばかりの環境になるので、馴染んでいくのに苦労するかもしれません。 30代のうちにキャリアチェンジという選択肢は、しっかりと検討しておくのが安心です。 ⑤プロのカウンセリングを活用する キャリアプランを考える際に、自己流では限界があります。自分がやりたいことやなりたい姿をしっかりイメージできたとしても、それは本当に実現可能なのかという点は判断がつきませんよね。 30代というキャリアにとって重要な時期に、しっかりとプロの意見を聞いておくことで、あなたの理想のあり方への最短距離を走れるようになります。 理想の姿があるのに、あえて遠回りしたい人は少ないですよね。キャリアプランを考える際には、プロから客観的なアドバイスをしてもらうと自分自身の気付きにも繋がるのでおすすめです。 そして人に話すことで、自分の思いや考えが整理されて、モチベーションアップにも繋がります。 長いキャリアを歩んでいく中で、迷いが出ないという人はほんの一握りです。自分の選んだ道があっているのか、今のストレスに耐え続けるのが正解なのかと日々悩むことがあるでしょう。 そのような時に、プロの視点でのアドバイスをもらうという選択を持っておくのはいかがですか。 30代で今のキャリアが不安になっていたり、キャリアプランをしっかり練っていきたいという時には、プロのキャリアカウンセリングを受けることできっと気持ちが楽になりますよ。

「時短勤務って迷惑!」と言われない人がしている3つの気遣い

「なんとなく仕事に飽きてきたなぁ」「これからのキャリアどうしよう?」 30代になって、そのような悩みを持ってはいませんか?10年弱働いている人は、そろそろキャリアに悩み出すタイミングです。 今のまま続けてもそんなに困ることはなかったり、特にやりたいこともないという人は多いですよね。そのような人はぜひキャリアプランを立ててみてください。 ここではキャリアを考え直すべき人の特徴や、キャリアプランを立てる手順をご紹介していきます。キャリアプランを立てることで、最終的にあなたのなりたい姿まで最短距離で進んでいけるかもしれません。 キャリアを考え直した方がいい人の特徴 自分はキャリアを考え直した方がいいのか、その点から迷う人は多いのではないでしょうか。ここでは、キャリアを考え直した方がいい人の特徴をご紹介していきます。 自分に当てはまるものがある人は、どんどん次に読み進めていってくださいね。 仕事がマンネリ化している 30代になると転職したことがない人にとっては、仕事に慣れてきている段階ですよね。異動などもなく、同じ職種で同じサービスや商品に携わり続けていることもあるのではないでしょうか。 日々の仕事の中で変化があったり、トラブルがあったりと、もちろん毎日同じことをしているという訳ではありませんが、そのような状況であれば、マンネリを感じてしまうのも無理はありません。 自分がやらなければならないことが明確で、ルーティーン化していることが快適だという人もいます。しかし、同じようなことばかりで仕事に飽き飽きしてしまっているという人も多いでしょう。 10年程度同じ会社にいると、立場的にも新人ではなくなります。場合によってはベテランの立ち位置にもなってきます。 そのような状態だと、なかなか自分の業務の幅を広げたり、他のことをしたいと申し出るのが難しいと感じる人もいるはずです。 仕事に飽きてしまっている人にとっては、毎日の勤務が苦痛になりますよね。時間に余裕ができてくると、暇だと感じてくる可能性もあります。仕事がマンネリ化することで、これからもずっと変わらなかったらどうしようという気分にもなるはずです。 仕事に飽きてるなぁと感じたら、キャリアを考え直すタイミングかもしれません。 社内でのキャリアパスが不透明である 10年近く同じ会社で働いているのにも関わらず、これからの自分が社内でどのようにキャリアを進んでいけばいいのかわからないのは不安ですよね。 新人でもベテランでもないような立場で、昇格できるようなポジションも空いていないとなると、あとどれくらい同じ役割なのか見当がつきません。 現在では年功序列の会社が少なくなってきているため、「○年働けば部長になれる」などの指標があるということも少ないでしょう。 そのような状況では、「働き盛りと言われる30代を、このまま過ごしてしまっていいのか」という考えがよぎることもあるかもしれません。他の会社で働いている友人は、どんどん仕事を任されていって、昇格したりもして、仕事も楽しそうだという場合もありますよね。 他の人と比べ過ぎるのは負担になりますが、自分ももっと頑張りたいと思うのであれば、これからのキャリアを考えてみたほうがいいかもしれません。 数年昇給していない 会社で働いていく上で、給料の面はとても大切です。やりがいや、その仕事が好きだという気持ちがあることももちろん大切ですが、待遇が追いつかないとやりがいや好きな気持ちにまで影響してしまいます。 毎年昇給するということはないかもしれませんが、同じ会社に勤め続けて担当業務も増え、責任も重くなっていくなかで、数年にわたり昇給がないのは今後の不安を煽りますよね。 経営状況や社会情勢的に、今は厳しいということもあるかもしれません。しかし、同じ業界や年代と比べて、だいぶ低いと感じたり、新入社員とそれほど給料が変わらなかったりすると待遇への不満も出てきてしまうもの。年々上昇する物価に対して収入が停滞していると、今後の生活にも影響してくるかもしれません。 あなた自身が周りとの差を感じたり、おかしいと思う点がないことが重要です。 社内の人間関係に疲弊している 企業勤めをするということは、他人と働くということです。本当なら仕事を頑張っていきたいのに、業務内容に直接関係のない、人間関係で悩むのはとても無駄なことに感じるでしょう。 上司が横暴な態度をとる人だったり、ボスのような存在がいてその人の機嫌一つで社内の雰囲気が悪くなったりすると、業務以外のことに気をつけなければならない環境は辛いはずです。 今は営業を頑張りたい!など、あなた自身がやる気に満ちていても、他のことで気分が落ちてしまうと勿体無いですよね。 人間関係や社内の雰囲気はあなたの努力で変えられるものでもないので、あなたのやる気を削ぐような環境にいるのであれば、今後を見据えて今のうちにキャリアを考え直したほうがよいかもしれません。 育児と仕事の両立を見直したい 新卒で入社してから10年程度経過しているのであれば、あなた自身の仕事への考え方や、プライベートでの生活に大きな変化があるのではないでしょうか。 特に結婚や出産を控えている場合、今の会社で十分なサポートがなかったり、様々な制度を活用した前例がなかったりすると不安になりますよね。 男性育休の取得推進を呼びかけられてはいますが、会社によっては男性が休む意味なんてないと、育休を取りづらいなんてこともあります。 あなた自身の家庭や育児の環境を考えたときに、仕事との両立が難しい場合には、キャリアについて考え直した方がいいかもしれません。 入社当時は仕事に全精力をつぎ込むと決めていた人でも、子どもとの生活が始まると、もっと家での時間を確保したいという気持ちになることもあるでしょう。 30代になり、結婚してプライベートの環境が大きく変わる人も多いでしょう。仕事とプライベートは切り離して考えられないからこそ、どれくらいの時間働いて、どのくらいの時間を仕事に費やし、どれくらいの収入が欲しいのかを考えてみるのはいかがでしょうか。 キャリアプランを立てるメリット キャリアプランを立てることにはたくさんのメリットがあります。ここでは一例としてメリットを挙げていますので、ぜひ参考にしてみてください。 仕事へのモチベーションが上がる 自分のキャリアプランを可視化することで、今何をするべきタイミングなのかがはっきりとします。 今までなんとなくで日々働いていたという人は、「今は絶対目標を達成して評価を上げていく時期だ!」というように、仕事に対しての意識が上がるかもしれません。 「40歳までに昇格する」という目標があるのであれば、逆算して評価を上げていったり、研修に参加してみたりとやるべきことが見えてくるはずです。 漠然とした理由や目的のために頑張るのは、誰でも難しいと感じますが、明確な目標や目的があれば頑張ることに前向きになれるのではないでしょうか。 社内の評価が上がる 仕事へのモチベーションが上がると、自ずとあなたの評価も上がっていくでしょう。すぐに成果が出なかったとしても、あなたの意識が変わっているのであれば、周りは気付いていくはずです。 いつもより少し早く出社して、いつもより少し多く業務に対応している、など小さいことからでも周りの誰かの助けになっているかもしれません。 周りを助けられるようになってくると、感謝されることが増えて、あなたのモチベーションがより上がっていくことになります。 あなたの当たり前の基準が高くなっていくことで、周りを引っ張って行ける存在になるかもしれません。段々と目立っていくと、上司からもしっかり評価されるようになっていくでしょう。 それが大きな仕事や責任のある仕事を任されたり、業務での希望が叶ったりと、次のチャンスにつながっていくかもしれません。 キャリアの選択肢が広がる 長い目でキャリアを考えていなかった場合、今いる場所でなんとなく続けていくんだろうと思っていたのではないでしょうか。しかしキャリアプランを改めて練ってみることで、自分が実はしたかったことや、叶えたい姿が見えてきます。 それが見えてくれば、転職も視野に入れたキャリアの選択肢が増えてきます。キャリアプランを練ることで、キャリアがどんどん前進していくのです。 今からでもできるキャリアプラン 「でもキャリアプランって何からすればいいの?」 そのように感じる方も多いでしょう。ここでは、キャリアプランを立てる手順をご紹介していきます。キャリアプランを立ててみたいけど、何から手をつけていいかわからないという人はぜひ順番に確認してみてください。 ①自分の経験・スキルを言語化する 30代になると10年弱働いてきたなかで色々な経験をしてきたのではないでしょうか。それをしっかり言語化し、その経験から得たスキルを書き出してみてください。 ここまで働いてきたのに、特に何もできるようになっていないと感じるでしょうか?もう大抵のことはできるようになってる!と感じるでしょうか? 30代になり改めて自分が積み上げてきたことを可視化するのは、とてもいい刺激になるはずです。 フルタイムで働いている人であれば、平日5日、1日7〜8時間を仕事に費やしてきました。その時間に対して、得られたものはどう感じますか? ぼーっと過ごしてしまったという人は、30代のうちに気付けたことはとてもラッキーだと思ってください。まだまだ働き盛りの30代です。 仕事をしていくなかで、できるようになりたいことや経験したいことをどんどん書き出していくことで、自分が本来どのように仕事の時間を過ごしたいのかがわかるはずです。 ②中期・長期的な目標を立てる 「あなたはどうなりたいですか?」と聞かれても、すぐに答えられる人は少ないのではないでしょうか。漠然とした質問に対して、瞬時に答えられる人は、常日頃から目的意識をとても高い水準で保っている人のはずです。 多くの人は考え込んでしまう質問ですが、キャリアプランを練っていくにあたって一度立ち止まって考えてみてください。 働いていくなかで最終的に叶えたい姿から逆算して、中長期の目標を立てることで、少し先の目標や日々やらなければいけないことが見えてくるはずです。 例えば、同じ会社で最後まで頑張っていきたいのであれば、最終的に事業責任者を目指すと仮定しましょう。現在平社員だとすると、いきなり事業責任者を目指すといっても現実味がありませんよね。 まずは、40代のうちに部長まで昇格を目指す。そのために今は毎月の目標に対して、ハイ達成を意識する。大きく達成するために、商談数を1.5倍に設定する。 というように、具体的な数値目標も設定しやすくなります。もし確認できる環境があるのであれば、社内で昇格していく方法を人事に確認してみるのがおすすめです。 会社によっては、新人教育を経験しないといけなかったり、参加しないといけない研修があったりと独自の規定が設定されていることがあります。 社内での出世を目標とする場合は、あなた自身で設定した目標がずれていないか、確認するのがおすすめです。 ③現状の課題を整理する 中長期的な目標を立てた後は、今ある課題を整理してみましょう。目標を立ててみて、今何もやることがないという人はいないはずです。 自分のなりたい姿に対して、足りていないスキルや行動を書き出してみてください。今まで苦手意識があって、行動に移せていないようことはありませんか。 苦手なものに対して一気に全て対応するのは、誰でも躊躇ってしまいます。一つ一つの課題に対して、小さな行動を積み重ねていってみてください。 例えば、データの読み解きが苦手なのであれば、「今月はデータの種類を確認してみる」など、時間に余裕を持って小さなことから挑戦してみるのがおすすめです。 課題がたくさんありすぎて、何から対応していいかわからないという場合は、最も難易度が低そうなものから手をつけて、日々の成功体験を積んでいくようにすると継続しやすくなります。 30代で初心に戻って苦手なものを確認し、挑戦していくことでキャリアプランを練る上でも、今のまま頑張るのか方向転換が必要なのかを明確にすることができます。 また課題を克服していくうちに、あなた自身の強みになる部分がどんどん増えていくというメリットもあるのです。 ④転職を想定してみる 自分のキャリアを考えたときに、転職してキャリアアップを目指すという選択もあります。今の会社ではできそうにないことや、叶えられそうにないこともありますよね。 収入を上げたいと思っていても、会社ごとにある程度の基準や上限があるはずです。それに対してあなたが満足できないのであれば、転職をするか、もしくは副業を頑張って収入の柱を増やすことが必要になります。 会社の制度や体制を変えるにはとても長い時間がかかりますし、長く続く会社なのであれば体制が変わることに期待するのは難しいでしょう。 30代のあなたが今から定年まで働くと仮定すると、残りの会社員生活がまだまだ30年前後も残っているのです。よほどの理由がない限り、自分が今の会社を変えてやる!と意気込む必要はないかもしれません。 転職することのメリットは、簡単に新しい環境、新しい職種、新しい組織で仕事をできる点です。今の会社に特に不満はなくても、これから長い目で見て転職するかもしれないと今から準備しておくのはいかがでしょうか。 特に新しい職種にキャリアチェンジしたいと少しでも考えているのであれば、30代が最後のチャンスかもしれません。40代になるとキャリアチェンジできないかというと、そうではありませんが難易度がぐっと上がると考えた方がいいでしょう。 40代になるとベテラン社員の部類になることが多く、未経験の職種に応募できる機会がとても少なくなります。また未経験職種に転職できたとしても、教育担当がだいぶ年下になったり、周りの同期も年下ばかりの環境になるので、馴染んでいくのに苦労するかもしれません。 30代のうちにキャリアチェンジという選択肢は、しっかりと検討しておくのが安心です。 ⑤プロのカウンセリングを活用する キャリアプランを考える際に、自己流では限界があります。自分がやりたいことやなりたい姿をしっかりイメージできたとしても、それは本当に実現可能なのかという点は判断がつきませんよね。 30代というキャリアにとって重要な時期に、しっかりとプロの意見を聞いておくことで、あなたの理想のあり方への最短距離を走れるようになります。 理想の姿があるのに、あえて遠回りしたい人は少ないですよね。キャリアプランを考える際には、プロから客観的なアドバイスをしてもらうと自分自身の気付きにも繋がるのでおすすめです。 そして人に話すことで、自分の思いや考えが整理されて、モチベーションアップにも繋がります。 長いキャリアを歩んでいく中で、迷いが出ないという人はほんの一握りです。自分の選んだ道があっているのか、今のストレスに耐え続けるのが正解なのかと日々悩むことがあるでしょう。 そのような時に、プロの視点でのアドバイスをもらうという選択を持っておくのはいかがですか。 30代で今のキャリアが不安になっていたり、キャリアプランをしっかり練っていきたいという時には、プロのキャリアカウンセリングを受けることできっと気持ちが楽になりますよ。

仕事の辞め癖と逃げ癖、その末路には何がある?

「なんとなく仕事に飽きてきたなぁ」「これからのキャリアどうしよう?」 30代になって、そのような悩みを持ってはいませんか?10年弱働いている人は、そろそろキャリアに悩み出すタイミングです。 今のまま続けてもそんなに困ることはなかったり、特にやりたいこともないという人は多いですよね。そのような人はぜひキャリアプランを立ててみてください。 ここではキャリアを考え直すべき人の特徴や、キャリアプランを立てる手順をご紹介していきます。キャリアプランを立てることで、最終的にあなたのなりたい姿まで最短距離で進んでいけるかもしれません。 キャリアを考え直した方がいい人の特徴 自分はキャリアを考え直した方がいいのか、その点から迷う人は多いのではないでしょうか。ここでは、キャリアを考え直した方がいい人の特徴をご紹介していきます。 自分に当てはまるものがある人は、どんどん次に読み進めていってくださいね。 仕事がマンネリ化している 30代になると転職したことがない人にとっては、仕事に慣れてきている段階ですよね。異動などもなく、同じ職種で同じサービスや商品に携わり続けていることもあるのではないでしょうか。 日々の仕事の中で変化があったり、トラブルがあったりと、もちろん毎日同じことをしているという訳ではありませんが、そのような状況であれば、マンネリを感じてしまうのも無理はありません。 自分がやらなければならないことが明確で、ルーティーン化していることが快適だという人もいます。しかし、同じようなことばかりで仕事に飽き飽きしてしまっているという人も多いでしょう。 10年程度同じ会社にいると、立場的にも新人ではなくなります。場合によってはベテランの立ち位置にもなってきます。 そのような状態だと、なかなか自分の業務の幅を広げたり、他のことをしたいと申し出るのが難しいと感じる人もいるはずです。 仕事に飽きてしまっている人にとっては、毎日の勤務が苦痛になりますよね。時間に余裕ができてくると、暇だと感じてくる可能性もあります。仕事がマンネリ化することで、これからもずっと変わらなかったらどうしようという気分にもなるはずです。 仕事に飽きてるなぁと感じたら、キャリアを考え直すタイミングかもしれません。 社内でのキャリアパスが不透明である 10年近く同じ会社で働いているのにも関わらず、これからの自分が社内でどのようにキャリアを進んでいけばいいのかわからないのは不安ですよね。 新人でもベテランでもないような立場で、昇格できるようなポジションも空いていないとなると、あとどれくらい同じ役割なのか見当がつきません。 現在では年功序列の会社が少なくなってきているため、「○年働けば部長になれる」などの指標があるということも少ないでしょう。 そのような状況では、「働き盛りと言われる30代を、このまま過ごしてしまっていいのか」という考えがよぎることもあるかもしれません。他の会社で働いている友人は、どんどん仕事を任されていって、昇格したりもして、仕事も楽しそうだという場合もありますよね。 他の人と比べ過ぎるのは負担になりますが、自分ももっと頑張りたいと思うのであれば、これからのキャリアを考えてみたほうがいいかもしれません。 数年昇給していない 会社で働いていく上で、給料の面はとても大切です。やりがいや、その仕事が好きだという気持ちがあることももちろん大切ですが、待遇が追いつかないとやりがいや好きな気持ちにまで影響してしまいます。 毎年昇給するということはないかもしれませんが、同じ会社に勤め続けて担当業務も増え、責任も重くなっていくなかで、数年にわたり昇給がないのは今後の不安を煽りますよね。 経営状況や社会情勢的に、今は厳しいということもあるかもしれません。しかし、同じ業界や年代と比べて、だいぶ低いと感じたり、新入社員とそれほど給料が変わらなかったりすると待遇への不満も出てきてしまうもの。年々上昇する物価に対して収入が停滞していると、今後の生活にも影響してくるかもしれません。 あなた自身が周りとの差を感じたり、おかしいと思う点がないことが重要です。 社内の人間関係に疲弊している 企業勤めをするということは、他人と働くということです。本当なら仕事を頑張っていきたいのに、業務内容に直接関係のない、人間関係で悩むのはとても無駄なことに感じるでしょう。 上司が横暴な態度をとる人だったり、ボスのような存在がいてその人の機嫌一つで社内の雰囲気が悪くなったりすると、業務以外のことに気をつけなければならない環境は辛いはずです。 今は営業を頑張りたい!など、あなた自身がやる気に満ちていても、他のことで気分が落ちてしまうと勿体無いですよね。 人間関係や社内の雰囲気はあなたの努力で変えられるものでもないので、あなたのやる気を削ぐような環境にいるのであれば、今後を見据えて今のうちにキャリアを考え直したほうがよいかもしれません。 育児と仕事の両立を見直したい 新卒で入社してから10年程度経過しているのであれば、あなた自身の仕事への考え方や、プライベートでの生活に大きな変化があるのではないでしょうか。 特に結婚や出産を控えている場合、今の会社で十分なサポートがなかったり、様々な制度を活用した前例がなかったりすると不安になりますよね。 男性育休の取得推進を呼びかけられてはいますが、会社によっては男性が休む意味なんてないと、育休を取りづらいなんてこともあります。 あなた自身の家庭や育児の環境を考えたときに、仕事との両立が難しい場合には、キャリアについて考え直した方がいいかもしれません。 入社当時は仕事に全精力をつぎ込むと決めていた人でも、子どもとの生活が始まると、もっと家での時間を確保したいという気持ちになることもあるでしょう。 30代になり、結婚してプライベートの環境が大きく変わる人も多いでしょう。仕事とプライベートは切り離して考えられないからこそ、どれくらいの時間働いて、どのくらいの時間を仕事に費やし、どれくらいの収入が欲しいのかを考えてみるのはいかがでしょうか。 キャリアプランを立てるメリット キャリアプランを立てることにはたくさんのメリットがあります。ここでは一例としてメリットを挙げていますので、ぜひ参考にしてみてください。 仕事へのモチベーションが上がる 自分のキャリアプランを可視化することで、今何をするべきタイミングなのかがはっきりとします。 今までなんとなくで日々働いていたという人は、「今は絶対目標を達成して評価を上げていく時期だ!」というように、仕事に対しての意識が上がるかもしれません。 「40歳までに昇格する」という目標があるのであれば、逆算して評価を上げていったり、研修に参加してみたりとやるべきことが見えてくるはずです。 漠然とした理由や目的のために頑張るのは、誰でも難しいと感じますが、明確な目標や目的があれば頑張ることに前向きになれるのではないでしょうか。 社内の評価が上がる 仕事へのモチベーションが上がると、自ずとあなたの評価も上がっていくでしょう。すぐに成果が出なかったとしても、あなたの意識が変わっているのであれば、周りは気付いていくはずです。 いつもより少し早く出社して、いつもより少し多く業務に対応している、など小さいことからでも周りの誰かの助けになっているかもしれません。 周りを助けられるようになってくると、感謝されることが増えて、あなたのモチベーションがより上がっていくことになります。 あなたの当たり前の基準が高くなっていくことで、周りを引っ張って行ける存在になるかもしれません。段々と目立っていくと、上司からもしっかり評価されるようになっていくでしょう。 それが大きな仕事や責任のある仕事を任されたり、業務での希望が叶ったりと、次のチャンスにつながっていくかもしれません。 キャリアの選択肢が広がる 長い目でキャリアを考えていなかった場合、今いる場所でなんとなく続けていくんだろうと思っていたのではないでしょうか。しかしキャリアプランを改めて練ってみることで、自分が実はしたかったことや、叶えたい姿が見えてきます。 それが見えてくれば、転職も視野に入れたキャリアの選択肢が増えてきます。キャリアプランを練ることで、キャリアがどんどん前進していくのです。 今からでもできるキャリアプラン 「でもキャリアプランって何からすればいいの?」 そのように感じる方も多いでしょう。ここでは、キャリアプランを立てる手順をご紹介していきます。キャリアプランを立ててみたいけど、何から手をつけていいかわからないという人はぜひ順番に確認してみてください。 ①自分の経験・スキルを言語化する 30代になると10年弱働いてきたなかで色々な経験をしてきたのではないでしょうか。それをしっかり言語化し、その経験から得たスキルを書き出してみてください。 ここまで働いてきたのに、特に何もできるようになっていないと感じるでしょうか?もう大抵のことはできるようになってる!と感じるでしょうか? 30代になり改めて自分が積み上げてきたことを可視化するのは、とてもいい刺激になるはずです。 フルタイムで働いている人であれば、平日5日、1日7〜8時間を仕事に費やしてきました。その時間に対して、得られたものはどう感じますか? ぼーっと過ごしてしまったという人は、30代のうちに気付けたことはとてもラッキーだと思ってください。まだまだ働き盛りの30代です。 仕事をしていくなかで、できるようになりたいことや経験したいことをどんどん書き出していくことで、自分が本来どのように仕事の時間を過ごしたいのかがわかるはずです。 ②中期・長期的な目標を立てる 「あなたはどうなりたいですか?」と聞かれても、すぐに答えられる人は少ないのではないでしょうか。漠然とした質問に対して、瞬時に答えられる人は、常日頃から目的意識をとても高い水準で保っている人のはずです。 多くの人は考え込んでしまう質問ですが、キャリアプランを練っていくにあたって一度立ち止まって考えてみてください。 働いていくなかで最終的に叶えたい姿から逆算して、中長期の目標を立てることで、少し先の目標や日々やらなければいけないことが見えてくるはずです。 例えば、同じ会社で最後まで頑張っていきたいのであれば、最終的に事業責任者を目指すと仮定しましょう。現在平社員だとすると、いきなり事業責任者を目指すといっても現実味がありませんよね。 まずは、40代のうちに部長まで昇格を目指す。そのために今は毎月の目標に対して、ハイ達成を意識する。大きく達成するために、商談数を1.5倍に設定する。 というように、具体的な数値目標も設定しやすくなります。もし確認できる環境があるのであれば、社内で昇格していく方法を人事に確認してみるのがおすすめです。 会社によっては、新人教育を経験しないといけなかったり、参加しないといけない研修があったりと独自の規定が設定されていることがあります。 社内での出世を目標とする場合は、あなた自身で設定した目標がずれていないか、確認するのがおすすめです。 ③現状の課題を整理する 中長期的な目標を立てた後は、今ある課題を整理してみましょう。目標を立ててみて、今何もやることがないという人はいないはずです。 自分のなりたい姿に対して、足りていないスキルや行動を書き出してみてください。今まで苦手意識があって、行動に移せていないようことはありませんか。 苦手なものに対して一気に全て対応するのは、誰でも躊躇ってしまいます。一つ一つの課題に対して、小さな行動を積み重ねていってみてください。 例えば、データの読み解きが苦手なのであれば、「今月はデータの種類を確認してみる」など、時間に余裕を持って小さなことから挑戦してみるのがおすすめです。 課題がたくさんありすぎて、何から対応していいかわからないという場合は、最も難易度が低そうなものから手をつけて、日々の成功体験を積んでいくようにすると継続しやすくなります。 30代で初心に戻って苦手なものを確認し、挑戦していくことでキャリアプランを練る上でも、今のまま頑張るのか方向転換が必要なのかを明確にすることができます。 また課題を克服していくうちに、あなた自身の強みになる部分がどんどん増えていくというメリットもあるのです。 ④転職を想定してみる 自分のキャリアを考えたときに、転職してキャリアアップを目指すという選択もあります。今の会社ではできそうにないことや、叶えられそうにないこともありますよね。 収入を上げたいと思っていても、会社ごとにある程度の基準や上限があるはずです。それに対してあなたが満足できないのであれば、転職をするか、もしくは副業を頑張って収入の柱を増やすことが必要になります。 会社の制度や体制を変えるにはとても長い時間がかかりますし、長く続く会社なのであれば体制が変わることに期待するのは難しいでしょう。 30代のあなたが今から定年まで働くと仮定すると、残りの会社員生活がまだまだ30年前後も残っているのです。よほどの理由がない限り、自分が今の会社を変えてやる!と意気込む必要はないかもしれません。 転職することのメリットは、簡単に新しい環境、新しい職種、新しい組織で仕事をできる点です。今の会社に特に不満はなくても、これから長い目で見て転職するかもしれないと今から準備しておくのはいかがでしょうか。 特に新しい職種にキャリアチェンジしたいと少しでも考えているのであれば、30代が最後のチャンスかもしれません。40代になるとキャリアチェンジできないかというと、そうではありませんが難易度がぐっと上がると考えた方がいいでしょう。 40代になるとベテラン社員の部類になることが多く、未経験の職種に応募できる機会がとても少なくなります。また未経験職種に転職できたとしても、教育担当がだいぶ年下になったり、周りの同期も年下ばかりの環境になるので、馴染んでいくのに苦労するかもしれません。 30代のうちにキャリアチェンジという選択肢は、しっかりと検討しておくのが安心です。 ⑤プロのカウンセリングを活用する キャリアプランを考える際に、自己流では限界があります。自分がやりたいことやなりたい姿をしっかりイメージできたとしても、それは本当に実現可能なのかという点は判断がつきませんよね。 30代というキャリアにとって重要な時期に、しっかりとプロの意見を聞いておくことで、あなたの理想のあり方への最短距離を走れるようになります。 理想の姿があるのに、あえて遠回りしたい人は少ないですよね。キャリアプランを考える際には、プロから客観的なアドバイスをしてもらうと自分自身の気付きにも繋がるのでおすすめです。 そして人に話すことで、自分の思いや考えが整理されて、モチベーションアップにも繋がります。 長いキャリアを歩んでいく中で、迷いが出ないという人はほんの一握りです。自分の選んだ道があっているのか、今のストレスに耐え続けるのが正解なのかと日々悩むことがあるでしょう。 そのような時に、プロの視点でのアドバイスをもらうという選択を持っておくのはいかがですか。 30代で今のキャリアが不安になっていたり、キャリアプランをしっかり練っていきたいという時には、プロのキャリアカウンセリングを受けることできっと気持ちが楽になりますよ。

仕事がわからない時の聞き方・暗黙のルールを確認しよう

「なんとなく仕事に飽きてきたなぁ」「これからのキャリアどうしよう?」 30代になって、そのような悩みを持ってはいませんか?10年弱働いている人は、そろそろキャリアに悩み出すタイミングです。 今のまま続けてもそんなに困ることはなかったり、特にやりたいこともないという人は多いですよね。そのような人はぜひキャリアプランを立ててみてください。 ここではキャリアを考え直すべき人の特徴や、キャリアプランを立てる手順をご紹介していきます。キャリアプランを立てることで、最終的にあなたのなりたい姿まで最短距離で進んでいけるかもしれません。 キャリアを考え直した方がいい人の特徴 自分はキャリアを考え直した方がいいのか、その点から迷う人は多いのではないでしょうか。ここでは、キャリアを考え直した方がいい人の特徴をご紹介していきます。 自分に当てはまるものがある人は、どんどん次に読み進めていってくださいね。 仕事がマンネリ化している 30代になると転職したことがない人にとっては、仕事に慣れてきている段階ですよね。異動などもなく、同じ職種で同じサービスや商品に携わり続けていることもあるのではないでしょうか。 日々の仕事の中で変化があったり、トラブルがあったりと、もちろん毎日同じことをしているという訳ではありませんが、そのような状況であれば、マンネリを感じてしまうのも無理はありません。 自分がやらなければならないことが明確で、ルーティーン化していることが快適だという人もいます。しかし、同じようなことばかりで仕事に飽き飽きしてしまっているという人も多いでしょう。 10年程度同じ会社にいると、立場的にも新人ではなくなります。場合によってはベテランの立ち位置にもなってきます。 そのような状態だと、なかなか自分の業務の幅を広げたり、他のことをしたいと申し出るのが難しいと感じる人もいるはずです。 仕事に飽きてしまっている人にとっては、毎日の勤務が苦痛になりますよね。時間に余裕ができてくると、暇だと感じてくる可能性もあります。仕事がマンネリ化することで、これからもずっと変わらなかったらどうしようという気分にもなるはずです。 仕事に飽きてるなぁと感じたら、キャリアを考え直すタイミングかもしれません。 社内でのキャリアパスが不透明である 10年近く同じ会社で働いているのにも関わらず、これからの自分が社内でどのようにキャリアを進んでいけばいいのかわからないのは不安ですよね。 新人でもベテランでもないような立場で、昇格できるようなポジションも空いていないとなると、あとどれくらい同じ役割なのか見当がつきません。 現在では年功序列の会社が少なくなってきているため、「○年働けば部長になれる」などの指標があるということも少ないでしょう。 そのような状況では、「働き盛りと言われる30代を、このまま過ごしてしまっていいのか」という考えがよぎることもあるかもしれません。他の会社で働いている友人は、どんどん仕事を任されていって、昇格したりもして、仕事も楽しそうだという場合もありますよね。 他の人と比べ過ぎるのは負担になりますが、自分ももっと頑張りたいと思うのであれば、これからのキャリアを考えてみたほうがいいかもしれません。 数年昇給していない 会社で働いていく上で、給料の面はとても大切です。やりがいや、その仕事が好きだという気持ちがあることももちろん大切ですが、待遇が追いつかないとやりがいや好きな気持ちにまで影響してしまいます。 毎年昇給するということはないかもしれませんが、同じ会社に勤め続けて担当業務も増え、責任も重くなっていくなかで、数年にわたり昇給がないのは今後の不安を煽りますよね。 経営状況や社会情勢的に、今は厳しいということもあるかもしれません。しかし、同じ業界や年代と比べて、だいぶ低いと感じたり、新入社員とそれほど給料が変わらなかったりすると待遇への不満も出てきてしまうもの。年々上昇する物価に対して収入が停滞していると、今後の生活にも影響してくるかもしれません。 あなた自身が周りとの差を感じたり、おかしいと思う点がないことが重要です。 社内の人間関係に疲弊している 企業勤めをするということは、他人と働くということです。本当なら仕事を頑張っていきたいのに、業務内容に直接関係のない、人間関係で悩むのはとても無駄なことに感じるでしょう。 上司が横暴な態度をとる人だったり、ボスのような存在がいてその人の機嫌一つで社内の雰囲気が悪くなったりすると、業務以外のことに気をつけなければならない環境は辛いはずです。 今は営業を頑張りたい!など、あなた自身がやる気に満ちていても、他のことで気分が落ちてしまうと勿体無いですよね。 人間関係や社内の雰囲気はあなたの努力で変えられるものでもないので、あなたのやる気を削ぐような環境にいるのであれば、今後を見据えて今のうちにキャリアを考え直したほうがよいかもしれません。 育児と仕事の両立を見直したい 新卒で入社してから10年程度経過しているのであれば、あなた自身の仕事への考え方や、プライベートでの生活に大きな変化があるのではないでしょうか。 特に結婚や出産を控えている場合、今の会社で十分なサポートがなかったり、様々な制度を活用した前例がなかったりすると不安になりますよね。 男性育休の取得推進を呼びかけられてはいますが、会社によっては男性が休む意味なんてないと、育休を取りづらいなんてこともあります。 あなた自身の家庭や育児の環境を考えたときに、仕事との両立が難しい場合には、キャリアについて考え直した方がいいかもしれません。 入社当時は仕事に全精力をつぎ込むと決めていた人でも、子どもとの生活が始まると、もっと家での時間を確保したいという気持ちになることもあるでしょう。 30代になり、結婚してプライベートの環境が大きく変わる人も多いでしょう。仕事とプライベートは切り離して考えられないからこそ、どれくらいの時間働いて、どのくらいの時間を仕事に費やし、どれくらいの収入が欲しいのかを考えてみるのはいかがでしょうか。 キャリアプランを立てるメリット キャリアプランを立てることにはたくさんのメリットがあります。ここでは一例としてメリットを挙げていますので、ぜひ参考にしてみてください。 仕事へのモチベーションが上がる 自分のキャリアプランを可視化することで、今何をするべきタイミングなのかがはっきりとします。 今までなんとなくで日々働いていたという人は、「今は絶対目標を達成して評価を上げていく時期だ!」というように、仕事に対しての意識が上がるかもしれません。 「40歳までに昇格する」という目標があるのであれば、逆算して評価を上げていったり、研修に参加してみたりとやるべきことが見えてくるはずです。 漠然とした理由や目的のために頑張るのは、誰でも難しいと感じますが、明確な目標や目的があれば頑張ることに前向きになれるのではないでしょうか。 社内の評価が上がる 仕事へのモチベーションが上がると、自ずとあなたの評価も上がっていくでしょう。すぐに成果が出なかったとしても、あなたの意識が変わっているのであれば、周りは気付いていくはずです。 いつもより少し早く出社して、いつもより少し多く業務に対応している、など小さいことからでも周りの誰かの助けになっているかもしれません。 周りを助けられるようになってくると、感謝されることが増えて、あなたのモチベーションがより上がっていくことになります。 あなたの当たり前の基準が高くなっていくことで、周りを引っ張って行ける存在になるかもしれません。段々と目立っていくと、上司からもしっかり評価されるようになっていくでしょう。 それが大きな仕事や責任のある仕事を任されたり、業務での希望が叶ったりと、次のチャンスにつながっていくかもしれません。 キャリアの選択肢が広がる 長い目でキャリアを考えていなかった場合、今いる場所でなんとなく続けていくんだろうと思っていたのではないでしょうか。しかしキャリアプランを改めて練ってみることで、自分が実はしたかったことや、叶えたい姿が見えてきます。 それが見えてくれば、転職も視野に入れたキャリアの選択肢が増えてきます。キャリアプランを練ることで、キャリアがどんどん前進していくのです。 今からでもできるキャリアプラン 「でもキャリアプランって何からすればいいの?」 そのように感じる方も多いでしょう。ここでは、キャリアプランを立てる手順をご紹介していきます。キャリアプランを立ててみたいけど、何から手をつけていいかわからないという人はぜひ順番に確認してみてください。 ①自分の経験・スキルを言語化する 30代になると10年弱働いてきたなかで色々な経験をしてきたのではないでしょうか。それをしっかり言語化し、その経験から得たスキルを書き出してみてください。 ここまで働いてきたのに、特に何もできるようになっていないと感じるでしょうか?もう大抵のことはできるようになってる!と感じるでしょうか? 30代になり改めて自分が積み上げてきたことを可視化するのは、とてもいい刺激になるはずです。 フルタイムで働いている人であれば、平日5日、1日7〜8時間を仕事に費やしてきました。その時間に対して、得られたものはどう感じますか? ぼーっと過ごしてしまったという人は、30代のうちに気付けたことはとてもラッキーだと思ってください。まだまだ働き盛りの30代です。 仕事をしていくなかで、できるようになりたいことや経験したいことをどんどん書き出していくことで、自分が本来どのように仕事の時間を過ごしたいのかがわかるはずです。 ②中期・長期的な目標を立てる 「あなたはどうなりたいですか?」と聞かれても、すぐに答えられる人は少ないのではないでしょうか。漠然とした質問に対して、瞬時に答えられる人は、常日頃から目的意識をとても高い水準で保っている人のはずです。 多くの人は考え込んでしまう質問ですが、キャリアプランを練っていくにあたって一度立ち止まって考えてみてください。 働いていくなかで最終的に叶えたい姿から逆算して、中長期の目標を立てることで、少し先の目標や日々やらなければいけないことが見えてくるはずです。 例えば、同じ会社で最後まで頑張っていきたいのであれば、最終的に事業責任者を目指すと仮定しましょう。現在平社員だとすると、いきなり事業責任者を目指すといっても現実味がありませんよね。 まずは、40代のうちに部長まで昇格を目指す。そのために今は毎月の目標に対して、ハイ達成を意識する。大きく達成するために、商談数を1.5倍に設定する。 というように、具体的な数値目標も設定しやすくなります。もし確認できる環境があるのであれば、社内で昇格していく方法を人事に確認してみるのがおすすめです。 会社によっては、新人教育を経験しないといけなかったり、参加しないといけない研修があったりと独自の規定が設定されていることがあります。 社内での出世を目標とする場合は、あなた自身で設定した目標がずれていないか、確認するのがおすすめです。 ③現状の課題を整理する 中長期的な目標を立てた後は、今ある課題を整理してみましょう。目標を立ててみて、今何もやることがないという人はいないはずです。 自分のなりたい姿に対して、足りていないスキルや行動を書き出してみてください。今まで苦手意識があって、行動に移せていないようことはありませんか。 苦手なものに対して一気に全て対応するのは、誰でも躊躇ってしまいます。一つ一つの課題に対して、小さな行動を積み重ねていってみてください。 例えば、データの読み解きが苦手なのであれば、「今月はデータの種類を確認してみる」など、時間に余裕を持って小さなことから挑戦してみるのがおすすめです。 課題がたくさんありすぎて、何から対応していいかわからないという場合は、最も難易度が低そうなものから手をつけて、日々の成功体験を積んでいくようにすると継続しやすくなります。 30代で初心に戻って苦手なものを確認し、挑戦していくことでキャリアプランを練る上でも、今のまま頑張るのか方向転換が必要なのかを明確にすることができます。 また課題を克服していくうちに、あなた自身の強みになる部分がどんどん増えていくというメリットもあるのです。 ④転職を想定してみる 自分のキャリアを考えたときに、転職してキャリアアップを目指すという選択もあります。今の会社ではできそうにないことや、叶えられそうにないこともありますよね。 収入を上げたいと思っていても、会社ごとにある程度の基準や上限があるはずです。それに対してあなたが満足できないのであれば、転職をするか、もしくは副業を頑張って収入の柱を増やすことが必要になります。 会社の制度や体制を変えるにはとても長い時間がかかりますし、長く続く会社なのであれば体制が変わることに期待するのは難しいでしょう。 30代のあなたが今から定年まで働くと仮定すると、残りの会社員生活がまだまだ30年前後も残っているのです。よほどの理由がない限り、自分が今の会社を変えてやる!と意気込む必要はないかもしれません。 転職することのメリットは、簡単に新しい環境、新しい職種、新しい組織で仕事をできる点です。今の会社に特に不満はなくても、これから長い目で見て転職するかもしれないと今から準備しておくのはいかがでしょうか。 特に新しい職種にキャリアチェンジしたいと少しでも考えているのであれば、30代が最後のチャンスかもしれません。40代になるとキャリアチェンジできないかというと、そうではありませんが難易度がぐっと上がると考えた方がいいでしょう。 40代になるとベテラン社員の部類になることが多く、未経験の職種に応募できる機会がとても少なくなります。また未経験職種に転職できたとしても、教育担当がだいぶ年下になったり、周りの同期も年下ばかりの環境になるので、馴染んでいくのに苦労するかもしれません。 30代のうちにキャリアチェンジという選択肢は、しっかりと検討しておくのが安心です。 ⑤プロのカウンセリングを活用する キャリアプランを考える際に、自己流では限界があります。自分がやりたいことやなりたい姿をしっかりイメージできたとしても、それは本当に実現可能なのかという点は判断がつきませんよね。 30代というキャリアにとって重要な時期に、しっかりとプロの意見を聞いておくことで、あなたの理想のあり方への最短距離を走れるようになります。 理想の姿があるのに、あえて遠回りしたい人は少ないですよね。キャリアプランを考える際には、プロから客観的なアドバイスをしてもらうと自分自身の気付きにも繋がるのでおすすめです。 そして人に話すことで、自分の思いや考えが整理されて、モチベーションアップにも繋がります。 長いキャリアを歩んでいく中で、迷いが出ないという人はほんの一握りです。自分の選んだ道があっているのか、今のストレスに耐え続けるのが正解なのかと日々悩むことがあるでしょう。 そのような時に、プロの視点でのアドバイスをもらうという選択を持っておくのはいかがですか。 30代で今のキャリアが不安になっていたり、キャリアプランをしっかり練っていきたいという時には、プロのキャリアカウンセリングを受けることできっと気持ちが楽になりますよ。

40代女性に適した働き方とは?理想の働き方を叶える方法

40代は女性にとって、私生活・体調・価値観などがガラリと変わる、ターニングポイントとなりやすい時期です。 そして、さまざまな変化の中で「今の働き方を続けていいのかな」「もっと自分に合う働き方があるかも」と考えることもあるでしょう。 たとえ小さくても、疑問や違和感を持ったときは、働き方を見直すチャンス。 本記事では、40代女性が直面しやすい働き方の問題や適した働き方の例、理想の働き方を叶える方法などを解説します。 40代女性には豊富な働き方の選択肢がある 「自分に合った働き方がしたくても、40代から働き方を変えるのは難しいのでは…」 このように考える女性も多いのではないでしょうか。 確かに、転職やキャリアチェンジを通じて働き方を変えたい場合、転職市場では若手人材のほうが有利になる傾向があるため難易度は高くなりやすいです。しかし、今はミドル世代の人材を求める企業も増えており、高年収や好条件での転職も不可能ではありません。 また、働き方を変える方法は転職だけでなく、今の職場にはたらきかける、副業を始めるなどいくつもあります。40代女性には豊富な働き方の選択肢があるため、その中から「本当に自分に合う選択」をするのが大切です。 40代女性が直面しやすい働き方の問題 現代の女性の働き方は多様化していますが、まだまだ課題や問題があるのも事実です。まずは、40代女性が直面しやすい働き方の問題について見ていきましょう。 プライベートとのバランスが取りにくい 40代は、子育てや介護といった「人生を左右する大きなライフイベント」が多く発生しやすい時期です。 このようなライフイベントによる負担は、本来女性だけが負うべきではありません。しかし、令和になった現代でもまだ女性だけに負担が集中しやすい状態が続いており、40代女性は今まで通りの働き方を続けるのが困難になるケースがあります。 仕事とプライベートのバランスがうまく取れないとストレスや疲労が蓄積し、仕事のパフォーマンス低下、心身の健康悪化など悪循環を引き起こすリスクが高いです。 給与が低い 子どもの教育費や住宅ローン、親の介護費、老後資金の準備など、40代は「人生で最も金銭負担が重い時期」だといわれています。 そのため、給与が低い、または今後も昇給が見込めないという状況は、20代や30代のとき以上に深刻な死活問題と捉えられるでしょう。 40代はすでに十分な業務経験を積んでいるからこそ、給与が低いと「経験やスキルを正当に評価してもらえない」という不満にもつながりやすくなります。 昇進できない 「どんどんキャリアを伸ばしていきたい」と考える、キャリア志向の女性もいるでしょう。様々な企業で女性が活躍するようになってきていますが、一方で女性のキャリアアップには、未だに多くの課題が残されているのも現実です。 企業によっては、女性というだけで昇進が阻まれる「ガラスの天井」が依然として存在する場合があります。また、「家庭があると管理職はできないだろう」「責任のある仕事は男性のもの」のような時代遅れの固定観念によって、出世コースから外されてしまうケースも。 今の働き方ではキャリアアップが叶わない場合、働き方の変更を検討するのは自然なことといえます。 体調・体力面に不安が出てきた 40代の女性は、ホルモンバランスの変化により以前より疲れやすくなったり、筋肉量が減少して体力が落ちたりします。以前は問題なくこなせていた働き方でも「きつい」と感じることが増え、働き方を見直す40代女性は少なくありません。 しかしこのような場合には、働き方の変更を検討する以外にも「体力向上」によって問題を解決できる場合があります。 筋トレやストレッチを継続してみる、生活習慣を改善してみるなど、まずは無理なく続く行動に取り組んでみるのがおすすめです。 40代女性が働き方を変えるメリット・デメリット 40代女性が今から働き方を変えることには、メリットがある一方でデメリットもあります。フラットな視点でベストな選択をするためにも、メリット・デメリットを把握しておきましょう。 40代女性が働き方を変えるメリット 40代の女性が働き方を変えるメリットは、以下の通りです。 今の自分に合ったベストな働き方ができる 既存の職場のストレスから解放される 新たなチャレンジにより自己成長につながる 収入アップ・キャリアアップできる可能性がある 若いときに「良い」と思った働き方が、年齢を重ねてからも自分にとって最適とは限りません。働き方を変えると、「40代の今の自分」に合う働き方を選択できるのは大きなメリットといえるでしょう。 また、今までの経験やスキルが評価されて、収入・キャリアアップにつながる可能性もあります。 40代女性が働き方を変えるデメリット 40代の女性が働き方を変える際に起こり得る、以下のデメリットにも目を向けておきましょう。 シミュレーションが甘いと「働き方迷子」になる 転職をする場合、即戦力や専門性が求められる キャリアダウンや年収低下の可能性がある 前もって念入りにシミュレーションしておかないと、働き方を変えても新しい働き方に馴染めないというリスクがあります。そうすると自分らしい働き方がわからない「働き方迷子」になってしまい、キャリアの方向性を見失うでしょう。 また、今とは異なる働き方を選ぶことで、キャリアや年収に影響が出る場合もあります。 40代女性の主な働き方 個人の価値観や家庭の事情など、一人ひとりが抱える背景は異なるので、40代女性に適した働き方は一つではありません。 自分に合う働き方を考える際は、まずどのような働き方があるかを知るのが重要です。ここでは、40代女性におすすめの働き方の例を紹介します。 家庭との両立を目指す働き方 育児や家事、介護などをしながら働く働き方です。 かつての日本には「男は仕事、女は家庭」という価値観が根付いていましたが、今は共働き世帯が主流となっており、家庭と仕事を両立しやすい労働環境を目指す職場も増えています。 家庭との両立を目指す働き方の代表としては、フレックスタイム制や在宅勤務・テレワーク、時短勤務などが挙げられるでしょう。 フルタイム勤務している女性も多いですが、少しでも自由な時間を確保するため、あえてパート勤務や派遣社員、契約社員といった働き方を選ぶ女性も多いです。 プライベート重視の働き方 独身や子なし夫婦の40代女性に人気なのが、プライベートの時間を大切にできる、ワークライフバランスのとれた働き方です。 仕事よりも趣味や交友関係、休息といった私生活に重きを置き、その時間を確保するために効率的な働き方や時間固定の働き方を選ぶスタイルを指します。 「残業の少なさ」や「休日の多さ」などに注目すると、プライベートの時間を確保しやすく少ないストレスで働けるでしょう。具体的な働き方としては、リモートワークやフレックスタイムなどが挙げられます。 また、事務職や工場職など、業務時間内に仕事が完結しやすく残業が少ない職種を選ぶのもポイントです。 理想のキャリアに合わせた働き方 「キャリア重視」というと、上昇志向が高くバリバリ働くイメージがあるかもしれませんが、現代女性のキャリアモデルは一つだけではありません。 バリバリ働いてキャリアを積む「バリキャリ」の他、マイペースに働きつつキャリアを築く「ゆるキャリ」、キャリアと私生活の両方を充実させる「フルキャリ」といったように、多様化かつ細分化しています。 なお、キャリアの分類は固定的なものではなく、人生のフェーズに応じて柔軟に変化させてOK。「今の自分にとって理想のキャリア」を明確にし、それに合わせて働き方を選ぶのが大切です。 専門性を高める働き方 「今の専門職をより追求したい」「現場のスペシャリストを目指したい」のように、今以上に専門性を追求する働き方もあります。 給与や昇進ももちろん大切ですが、長く働くうえではやりがいも同じくらい大切です。専門性を高めて活躍できる人材になることは、多くのキャリアパーソンにとって大きなやりがいとなるでしょう。 日々の業務での実践を軸にしつつ、外部研修を受けたり資格取得を目指したりすることで、専門性は高まっていきます。この他、場合によっては今より専門的な部署への異動・転職を検討するのもありです。 Wワークをする働き方 政府主導の「働き方改革」によって副業を解禁する企業が増え、現代はかつてに比べると副業がしやすくなりました。 「収入を増やしたい」「スキルアップに活かしたい」「視野を広げたい」など理由はさまざまですが、メインの仕事に加えてサイドジョブを持つ40代女性も増えています。 また、メインとなる仕事を決めずに複数の本業を持つ「複業」という働き方もあります。興味のあるさまざまな分野の仕事に挑戦できる他、収入源の分散によるリスクヘッジにもなるのが複業のメリットです。 40代女性が理想の働き方を実現する方法 理想の働き方のイメージや今の働き方を変えたい想いはあるものの、どうすれば現実を変えられるのかがわからない…という40代女性もいるでしょう。 ここでは、40代女性が理想の働き方を実現する方法について解説します。 理想の働き方を明確にする 理想と現実のバランスを大切にしながら、希望する働き方を明確にしていきましょう。 「こんな働き方がしたい」というイメージをまずは膨らませ、そこから現実的に可能か、不可能な場合は妥協点はどこかなどを探るのが有効です。 また、なかなかイメージがわかないときは「嫌な働き方」を考え、その対極にある要素を探すという方法もあります。 理想の働き方が明確かつ現実的であればあるほど、将来のシミュレーションも正確にでき、自分に合う働き方を実現しやすいです。 今の職場で理想を実現できないか試みる 成功事例も多くあるものの、40代女性の転職では専門性やスキルが求められやすく、難易度は高めです。 そのため、いきなり転職を決意するのではなく、ひとまず今の職場で自分の理想を実現できないか試みるのがいいでしょう。 働く女性を支援する制度や企業内の制度を活用する、働き方について上司に相談してみる、柔軟な働き方ができる部署への異動を検討するなど、さまざまな行動に取り組んでみてください。 難しい場合は未来を見据えて準備する 「今の職場では理想の働き方を実現できない」と判断した場合には、転職や独立といった選択肢が現実味を帯びてきます。 しかし、このタイミングでもいきなり行動せず、未来に向けた準備を整えるのが先です。 転職したい業界の動向について情報収集する、転職・独立に有利な資格を取得する、いくらと決めて貯蓄を増やすなど、転職・独立の成功には念入りな準備が欠かせません。 転職・独立を一旦ゴールとして定め、「ゴールに向かうには今何が必要か」を考えると、やるべき準備が見えてきます。 転職や独立で環境を変える 準備が整ったら、転職や独立に向けて具体的に動いていきましょう。 収入やキャリアに空白期間を作らないよう、今の会社で働きながら並行して活動するのがベターです。安定した収入は精神的安心感をもたらし、自分に合う働き方ができる環境を納得いくまで吟味できます。 事前の情報収集や自己分析を徹底的に行ったうえで戦略的に行動するのが、転職・独立成功のポイントです。 Wワークに挑戦する 今の仕事にプラスで新しい仕事を始めるという働き方もあります。転職や独立の準備の一環として、Wワークが選択されるケースも多いです。 ただし、スケジュールをつめ込みすぎるとオーバーワークで疲弊してしまうため、本業や私生活とのバランスはよく考えましょう。 また、Wワークをすると税金の手続きが今までとは変わる可能性があるため、税金や確定申告についても調べておくのが大切です。 40代女性が働き方に悩んだときは…プロに相談するのがおすすめ 40代は、男性・女性問わずキャリアの壁にぶつかりやすい時期です。 働き方の悩みから抜け出せないときは、その悩みを一人で抱えず、キャリアのプロと一緒に解決を目指すのが良いでしょう。 キャリア・コンサルティング・ラボは「どうすれば自分らしく働けるか」に焦点を当てて、あなたにぴったりの働き方や具体的な実現方法を考えます。 40代女性は、多くの働き方の中から「自分に合うもの」を選ばなくてはいけません。悩んだり迷ったりして当然なので、プロの力も借りながら理想の働き方を実現させてくださいね!

40代で仕事のモチベーションが切れた!頑張れない理由と対処法