キャリアか子育てか…悩む原因と迷ったときの抜け出し方

時間や労力には限りがあるため「キャリアを優先するか、子育てを優先するか」で悩む女性は非常に多いです。キャリアと子育ては、本来天秤にかけるものではなくどちらも大事だからこそ、なかなか答えが出せずに悩んでしまうこともあるでしょう。 このような女性に向けて本記事では、「キャリアか子育てか」に悩む原因と、自分が納得する答えの見つけ方を解説します。 キャリアと子育て、どちらを優先するかは人それぞれ。この記事を参考に、ぜひ自分なりの価値観を見つけてください! 「キャリアか子育てか」に正解はない キャリアか子育てかに迷うと「どちらを選ぶのが正解なの?」と、正解探しに熱心になる女性も多くいます。 しかし大前提として知っておいてほしいのは、キャリアか子育てかという選択に正解はないということ。そして、「正解がない」は言い換えると「自分なりの答えを見つけ出せれば、それが正解」ともいえます。 どちらか一方に専念する選択肢、両立させつつも一方に比重を置く選択肢、同じくらいのバランスで両立させる選択肢など、選択肢の数は女性の数だけ豊富にあり、どれも正解です。 キャリアか子育てかに迷ったときは「誰もが納得するような正解」を探すのではなく、「自分が納得できる答え」を探してください。 キャリアか子育てか…多くの女性が悩む理由 正解はないとわかっていても、キャリアか子育てかで悩んでしまう女性は少なくありません。なぜ悩んでしまうのか、理由を洗い出しておきましょう。 周囲にさまざまな意見があるから 子育て本やインターネットの情報、ママ友からの話など、子育て中はさまざまなところで育児情報をキャッチするでしょう。しかし、前述した通り「キャリアか子育てか」に関する問題には正解がないため、情報の発信元によって主張が大きく異なります。 「子育てしながらキャリアも両立すべき」という意見に触れることもあれば、「キャリアより子どもを優先すべき」と言われることもあり、このようなアドバイスが原因で判断に迷う場合も多いです。 妥協したくない気持ちと負担の大きさで揺れているから 明確に「どちらか一方が大事」と言い切れる価値観を持っているなら、そもそもキャリアか子育てかで悩んでいない可能性が高いです。キャリアか子育てかで悩むのは、本当は「キャリアも子育ても」大事にしたいからではないでしょうか。 もちろん、キャリアも子育ても妥協しない道というのも存在しますが、その道を選べばやはりのしかかってくる負担は大きくなります。 特に日本は、まだまだ家事育児の負担が女性に集中しやすい傾向にあるため、妥協したくない気持ちとそれに伴う負担の大きさの間で悩みやすいです。 両立させる場合でもバランスを考える必要があるから 「キャリアと子育ての両立」といっても、時間や労力をきれいに半分に分けるのは現実的ではありません。近くに頼れる家族がいるか、どのようなキャリアプランを持っているのか、子どもや自分の健康状態などによっても、キャリアと子育てを両立させるバランスは変わります。 そして、キャリアと子育てのバランスも、悩みの原因になる要素の一つ。最適なバランスが見つからないと、「やはりどちらか一方だけを選択しないといけないかも」という気持ちになりやすいです。 そうすると、キャリアか子育てかという二者択一の思考になってしまい、悩みが深刻化することがあります。 一度決断するとやり直しや変更が難しいから 考え方の変化や子どもの成長により、優先順位を途中で変更したくなることもあるでしょう。しかし、日本の会社の多くは、女性の優先順位の変更にまだ柔軟に対応できないのが現状です。 たとえば子育てを優先した場合だと、再就職したくなってもブランクを理由にキャリアの再構築がうまくいかない恐れがあります。また、キャリアを優先した場合は、途中で優先順位を変えるとその後の出世・昇進に悪影響が出ることも。 このように、一度の決断が後の人生に大きく影響するのも、多くの女性がキャリアか子育てかで悩む原因となっています。やり直しがききにくい選択だからこそ決断するプレッシャーが大きく、なかなか答えを出せません。 キャリアか子育てか、どちらかを優先した場合のメリット・デメリット キャリアと子育ては、どちらを優先する場合でもメリットとデメリットがあります。ここでは「キャリアを優先した場合」「子育てを優先した場合」における、それぞれのメリット・デメリットを確認してみましょう。 キャリアを優先するメリット・デメリット 子育てよりキャリアを優先した場合の、主なメリット・デメリットは以下の通りです。 【メリット】 安定した収入により、子どもの教育費や将来の貯金に充てられる 社会とのつながりが維持され、キャリアアップやスキルアップしやすい 子育てだけでなく仕事も生きがいにつながる 【デメリット】 周囲のサポートがないと実現が難しい 子どもや家族と一緒に過ごせる時間が少ない キャリアと子育ての両立にストレスを感じやすい 世帯収入が増加して経済的な不安やリスクが軽減するのは、キャリアを優先する大きなメリットです。 仕事中は「母親」ではなく「一人の社会人」として振る舞うので、仕事が子育て中の気分転換になることもあります。また、キャリアを中断せずに済むので自己実現もしやすいです。 しかし、子どもが小さいうちは特に手がかかるので、キャリアを優先するなら周囲のサポートが欠かせません。自分の力だけでは、実現難易度が高いのはデメリットといえるでしょう。 さらに、たとえサポートがあったとしても毎日時間に追われやすく、育児時間が満足に取れないと感じる可能性があります。 子育てを優先するメリット・デメリット キャリアより子育てを優先した場合の、主なメリット・デメリットは以下の通りです。 【メリット】 多くの時間を子どもと共有でき、親子の絆を深められる 学校行事や子どもの体調不良など、突発的な出来事にも柔軟に対応できる 時間的・体力的な余裕を持って子育てに取り組める 【デメリット】 収入減により家計に影響が出る可能性がある キャリアが停滞して、キャリアアップの機会を逃しやすくなる 自由に使えるお金が少なく、自己肯定感が下がることがある 家事育児に力を入れられる分、子どもとの時間を大切にできるのは、子育てを優先するメリットです。時間的・体力的にもゆとりが生まれやすいので、子どもの急な体調不良やトラブルにも比較的柔軟に対応できます。 ただし、家庭の収入源がパートナー頼りとなるため、やはり経済的な不安は大きくなりがちです。キャリアの停滞も起こりやすく、後々社会復帰したくても社会とのつながりが希薄化してうまくいかない可能性があります。 とはいえ、ここまでに挙げたそれぞれのメリット・デメリットは、職場や働き方、個人のバランスの取り方などによっても変わるものです。 どちらかを選択したからといって必ず発生するものではなく、場合によってはキャリアと子育てを両立しつつ、上手にそれぞれのメリットを受けることも不可能ではありません。 「キャリアか子育てか」に迷ったときの答えの見つけ方 ここでは「キャリアか子育てか」に迷ったときに意識すべきポイントや考えるべきことなどを解説します。後悔しない答えを導き出すため、焦らず自分の本音を見つめ直してみてください。 他人の「べき」「ねば」を真剣に受け止めすぎない キャリアか子育てか、悩んだときは他人の意見を参考にするのも一つの手です。しかし、誰かが言う「こうするべき」「こうせねばならない」はその人の意見であり、あなたにとっての正解とは限りません。 他人の意見を聞くと全面的に納得できたような気持ちになり、自分も同じように行動したくなるかもしれませんが、結局自分の考えではないため後からしんどくなる可能性が高いです。 後悔しない選択をするためには、誰かの意見や周りからの見られ方を気にするのではなく、自分の本音とじっくり向き合う必要があります。 サポート体制や会社の福利厚生について情報収集する 子育てに関するサポート体制が充実していれば、キャリアと子育てを両立しやすく悩みから早く抜け出せる可能性があります。 周囲にあるサポートは、こちらから確認したり調べたりしないとわかりにくい場合も多いので、自らしっかり情報収集しましょう。 家族の協力を得られそうか、地域で利用できる行政の子育て支援制度や民間の子育て支援サービスの内容、会社の福利厚生などが、調べるべき主な対象です。受けられるサポート内容を把握することで、キャリアと子育てを両立するための選択肢が増え、自分に合った道が見つかりやすくなります。 人生の優先順位を決める 自分軸で考える習慣が身につき、必要な情報が揃ったら、自分の考えに焦点を当てましょう。 家族、子ども、友人、お金、仕事、娯楽、自己成長など、人生はさまざまな要素によって構成されています。自分に必要な要素を洗い出して優先順位をつけ、どんな人生を歩みたいのか考えてみてください。 なお、どれも人生に欠かせない要素だからこそ、突発的な事態まで想定すると優先順位をなかなか決められません。そのため、考える際は「平常時」だと仮定するのがおすすめです。 未来の自分はどうありたいかを考え、プランを立てる 未来の自分を想像し、キャリアも含む人生の総合プランを考えてみてください。「子育てに専念する」と決めている場合は別ですが、そうではないならどちらか一方を諦めるのではなく、キャリアと子育てを両立できるようなプランを検討しましょう。 子どもの成長や今後起こりうるライフイベントなどに考慮しつつ、どのような生活をしたいか、どのような働き方が理想かなど「未来の自分はどうありたいか」を考えます。 具体的に未来を想像してプランを立てると、自分の価値観や優先順位がより具体的になるはずです。 自分の理想を実現させる方法を考える 明確になった価値観や考えたプランをもとに、理想を実現させるための方法を考えていきます。 いつ・誰の・どのような協力が必要なのか、必要なスキルや資格の有無、自分が今取るべき行動など、具体的な実現方法を紙に書き出してみましょう。この他、自分の理想を実現させると変わることや、影響を受ける人などについて考えるのも重要です。 家族への負担や家計状況など、あらゆる部分まで意識して考えると、現実的で実現しやすい方法にたどり着けます。 パートナーと話し合う 子育てに関する価値観や考え方、理想などは、一緒に子育てするパートナーに共有する必要があります。パートナーと意見をすり合わせて協力体制を結べれば、理想をより実現しやすくなるはずです。 もちろん、パートナーがすんなり理解を示してくれるとは限りません。キャリアか子育てかに対する考え方は人それぞれである上、パートナーにはパートナーの「理想のキャリアや生活」があります。 しかし、お互いのことを知らないまま一緒に子育てしていても解決策は見つからないので、建設的に話し合いを重ねるのが大切です。 キャリアコンサルティングを受ける 両立するにしてもバランスが難しく、「キャリアか子育てか」という悩みをなかなか解決できない場合もあるでしょう。 そんなときは、個人の主観ではなく客観的なデータや正しい情報をもとにアドバイスしてくれる、キャリアコンサルティングを受けるのがおすすめです。 キャリアコンサルティングでは、あなたの価値観を深掘りして、理想を実現するためのサポートをしてもらえます。キャリアと子育てを両立するためのプランを作成することも可能で、未来の選択肢がより広がるはずです。 悩みを誰かに話すだけでも心のモヤモヤが晴れるので、少しでも気になる方は早めに相談してみてください。 キャリアか子育てか、自分が選択した道を信じて突き進もう 「キャリアか子育てか」は、子どもを持つ女性の多くが直面する悩みです。しかし、きちんと考え抜いて出した結論であれば、どんな選択をしても間違いではありません。 キャリアと子育て、どちらをメインに置いたとしても、子どもを大切に思って行動していれば、子どもは母親の愛情を感じます。「キャリアか子育て、どちらを選べばいいのだろう…」と悩んでいるあなたよりも、自分の選択に自信を持ちイキイキしているあなたのほうが、きっと子どもの目には魅力的に映るはずです。 自分の価値観を明確にして、大切なものに一つずつ優先順位をつけていけば、キャリアか子育てかの悩みは必ず解決できます。キャリアコンサルタントに相談するという方法もあるので、悩んだときこそ焦らず解決策を探り、理想の未来に近づいていきましょう。

キャリアと子育ての両立は難しい?実現させるポイントと疲れたときの対処法

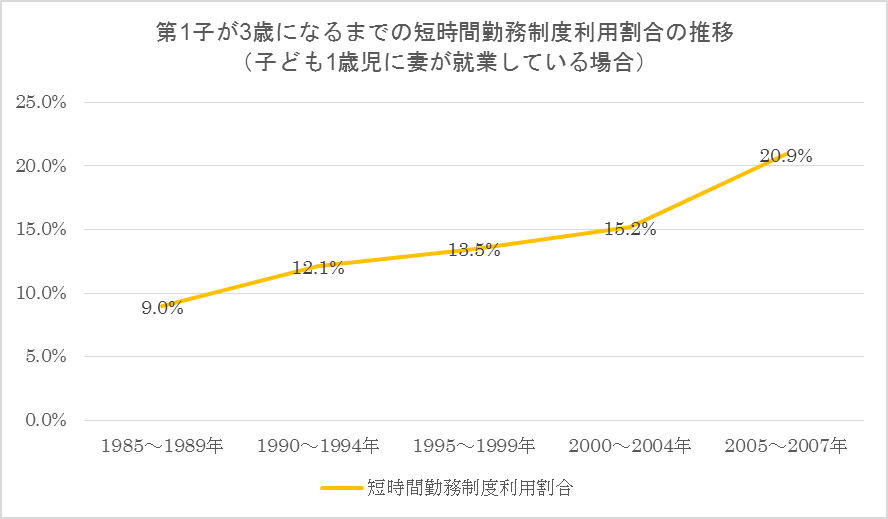

子育てしながら働く女性は増加傾向にありますが、キャリアと子育ての両立は簡単ではありません。 「子育て」と一括りにいっても、その中には「家事」と「育児」が含まれます。ワーママは「仕事」「家事」「育児」の3つを掛け持ちしているような状態ゆえに、さまざまな悩みに直面しやすいです。 この記事では、キャリアと子育ての両立を目指す人に向けて、実現させるためのポイントや、疲れたり悩んだりしたときの対処法を解説します。 キャリアと子育ての両立が難しい理由 キャリアと子育ての両立を難しく感じる理由は、個人の環境によって異なります。難しいと感じる代表的な要因を解説するので、まずは自分にとって何が障壁となっているのかを把握しましょう。 家事育児の負担が大きい 考え方は少しずつ変化しつつあるものの、日本では家事や育児の多くを女性が担う傾向が依然として強く見られます。フルタイム勤務を終えた後も、子どもの迎えや夕食づくり、洗濯、掃除などやることがたくさんあり、大きな負担を感じるケースは少なくありません。 また、子どもは急に機嫌が悪くなったり体調を崩したりすることも日常茶飯事。効率的にスケジュールを組んだとしても、予定通りに進むことはほとんどなく、大人側は自分の時間や睡眠時間の確保に苦労します。 職場や上司の理解がない 子どもがいると、独身時代のようには働けません。仕事が終わっても家事育児があるので残業をするのは難しいですし、子どもの体調不良を理由に急な欠勤も多くなります。 そんなとき、上司から嫌な顔をされたり、職場の人から心ない言葉をかけられたりして、傷つく経験をした人も多いです。 重要な仕事を任せてもらえなくなるケースもあり、会社に居心地の悪さを感じて、キャリアと子育てを両立する難しさを実感することもあるでしょう。 成果を出す難易度が高くなる 子育て中だとしても、仕事をしている限り成果を求められます。しかし、子育て中はどうしても仕事に割ける時間や集中力が限られるため、仕事だけに全力投球できた子なし時代と比べると、成果を出す難易度は高くなりがちです。 定時で帰ったり欠勤したりすることによって「大事な情報を自分だけ知らない」という状況も起こりやすく、思うように成果を出せないことに焦りや不安を感じるかもしれません。 成果に満足できない状態が続くと「キャリアと子育ては両立できないかも」と弱気になりやすいので、精神的にも疲弊してしまいます。 家族の協力が得られない キャリアと子育てを両立するためには、働きながら子育てする難しさをパートナーや親族に理解してもらい、協力を得る必要があります。パートナーが家事や子育てに協力的ではない、親に気軽にサポートを頼めないなどの条件が重なれば、あなた一人に負担が集中して悩むのは当然でしょう。 特にパートナーには、一緒に子育てをする責任があります。共働きであるにもかかわらず、パートナーが家事や子育てに非協力的だと、不満や悲しみから夫婦仲が悪化する可能性も高いです。 常に時間に追われて休めない 仕事をしながらの子育ては、分刻みのタスクの連続です。 保育園の登園時間に間に合ったら、今度は自分の出勤時間を意識、仕事中は定時で帰れるよう時間管理を徹底して、終業後はまたお迎え時間に間に合うよう急ぐ…。さらには帰宅してからも、子どもの食事や就寝が遅くならないよう常に時間に追われ、一日のタスクが終了する頃にはへとへとという人も多いでしょう。 子育てはいつまでも続くものではなく、このような慌ただしい日々もいつかは終わりを迎えます。とはいえ、子どもに手がかからなくなるまでにはある程度長い年月がかかるため、終わりの見えにくい日々に疲れを感じやすいです。 キャリアと子育てを両立するためのポイント キャリアと子育てを両立するためには、いくつかカギとなる考え方や行動があります。7つのポイントをお伝えするので、ぜひ実践してみてください。 完璧主義をやめる 限られた時間の中で、仕事・家事・育児の全てを完璧にこなすのは不可能です。そもそも、家事や育児には正解がなく、やろうと思えばどれだけでもタスクを増やせてしまいます。 全てにおいて完璧を目指すと、やるべきことが増えて負担が大きくなる上、タスクを完遂できなかったときには精神的にもダメージを受けるでしょう。 「完璧」や「100点」を目指すのではなく、最初から無理のない範囲で仕事と家事を両立することを意識するのが大切です。 優先順位をつけてから物事に取り組む あれもこれもと一度にたくさんのことに手を付けると、うっかりミスが増える、全部が中途半端になるなどの状況に陥りやすくなります。 物事を効率的に進めるためには、タスクに優先順位をつけ、一つ一つを確実にこなしていきましょう。 また、子育て中は優先順位をもとに予定を組んでも、突発的なトラブルにより予定通りにいかないこともしょっちゅうです。そのため、必要に応じて優先順位を入れ替える柔軟性も身につけてください。 家庭内の役割分担を明確にする 家事育児の役割を片方だけが担うのは負担が大きく、不公平感から不満が募るのも無理ありません。家庭内不和を回避するためにも、パートナーや家族と相談して、あらかじめ家庭内の役割分担を決めておきましょう。 なお、子どもの成長や仕事の状況の変化によって、担える役割が変わる場合もあります。そのため役割分担に関する会話は一度して終わりではなく、定期的に認識のすり合わせを行い、家族みんなが納得のいく生活を送れるよう配慮してください。 「頼り上手」を目指す 他人に頼るのが苦手な人ほど、全てを自分一人で抱え込んでしんどくなりがち。キャリアと子育てを両立させるためには、周囲の人や家族に頼るスキルも身につけなくてはいけません。 自分の苦手なことやできないことを、恥ずかしがらずに伝えるだけでも、助けてもらえる可能性はぐんと上がります。 他にも、頼むタイミングを見極める、頼むときの言葉選びに気をつける、助けられた際にはしっかりお礼を言うなども、頼み上手になるために意識すべきポイントです。 罪悪感を持たない 子育てをしながら仕事をすると、急な早退・欠勤によって一緒に働く人に負担を強いてしまう場合があり、罪悪感を抱きやすいです。また、仕事をしながら子育てをすることで、十分な育児時間が取れていないように感じられ、子どもにまで罪悪感を持つケースも。 しかし、罪悪感は自信喪失やストレスの増加などを招き、どんどん心の余裕を奪っていきます。 うまくできなかったことを反省するのも大切ですが、できたことや頑張ったという事実にも目を向け、罪悪感を長引かせないようにしてください。 子どもと過ごす時間を決めておく 慌ただしい日常の中では、なかなか子どもとゆっくり過ごす時間が取れません。「空いた時間で子どもに話しかけよう」と思っていると、バタバタしてちゃんと話す間もなく一日が終わってしまうなんてこともしょっちゅうです。 しかし親だけでなく子どもにとっても、親子で過ごす時間はかけがえなく大切なもの。そのため、前もって一日の予定の中に「子どもと過ごす時間」を組み込んでおいたほうがいいでしょう。 親子間で毎日コミュニケーションが取れていれば信頼関係が構築され、子どもに対する罪悪感も生まれにくいです。 支援サービスや会社の制度を活用する 地域の支援サービスや会社の制度をうまく活用するのもおすすめです。 たとえば、どうしても子どもの面倒を見るのが難しい場合は、市区町村または委託された団体が運営する子育てサポート組織「ファミリーサポート」を利用するのも一つの手といえます。他にも、リモートワークや時短勤務が可能な会社なら、このような制度を利用するのも有効です。 サービスや制度を活用することで、キャリアと子育てを両立する際に生じる負担を小さくできる可能性があります。 サービスや制度は知らない間に新設されている場合も多いので、まずは、自分が住む地域や働く会社にどのようなサポート体制があるのかを調べてみましょう。 キャリアと子育ての両立に疲れたときの対処法 キャリアと子育てを両立すると、どちらにも手を抜けず「疲れた」「しんどい」と感じることもあります。ここでは、そんなときに試してほしい対処法について解説します。 同じ境遇のワーママと話す しんどさや悩みを一番理解してくれる相手は、やはり同じ辛さを経験したワーママです。ワーママと話すと「わかる!」「大変だよね!」とお互いに共感し合えるので、孤独感が和らぎ気持ちが明るくなるでしょう。 また、相手が先輩ワーママである場合は、経験をもとにした「キャリアと子育てを両立させるコツ」をアドバイスしてもらえるかもしれません。 さまざまなワーママの意見や体験談に触れると視野が広がり、自分に合った困難の乗り切り方が見つかりやすくなります。 家族会議を開く 家族にやってもらいたいことや、今抱えている悩みを相談する場として、カジュアルな家族会議を定期的に開くのもおすすめです。 親やパートナーに相談して協力が得られれば、キャリアと子育てを両立する負担を小さくできます。 もちろん、家族にも各々事情や都合があり、相談してもすぐには解決しないかもしれません。しかし、あなたの悩みや負担を家族が把握することで、気にかけてもらえたりサポートしてもらえたりする機会はぐんと増えるでしょう。 自分の時間を作る あまりにも自分の時間がなさすぎると、心に余裕がなくなって疲労を感じやすくなります。キャリアと子育ての両立に疲れたときは、思い切って自分一人の時間を作り、リフレッシュするのも効果的です。 パートナーや家族に頼めるなら子どもを見てもらえばいいですし、難しいなら一日くらい家事をサボってもいいでしょう。 仕事はともかく、家事育児はやってもあまり人から褒められにくいので、自分で自分を労ってモチベーションアップを図ってください。 働き方を見直す 今と異なる働き方をすれば、キャリアと子育てを両立する負担が減り、家事育児にゆとりが生まれる可能性があります。特に現代は、柔軟な働き方を推奨する傾向が強まっているため、今の会社でキャリアを維持したまま働き方だけ変更できるケースも多いです。 時短勤務や在宅勤務、フレックスタイムなどを導入する企業も増えているので、このような働き方ができないか検討してみましょう。もしも会社の制度が整っていなくても、相談してみると承諾してもらえることがあります。 キャリアと子育てを両立しやすい会社への転職を検討する 業務内容によっては、どうしても働き方を変えられないこともあるでしょう。また、社風として子育てへの理解がない、職場と家が遠いなど、働き方以外の理由で両立するのが難しい場合もあります。 今の会社ではキャリアと子育てを両立できないと感じたら、育児しながらでも働きやすい会社へ転職するのも選択肢の一つ。 転職先を探す際は、子育てサポート企業の証である「くるみんマーク」を取得している会社を選ぶと、子どもとの時間も大切にしながら自分らしく働ける可能性が高いです。 両立に悩んだら、キャリアのプロに相談するのもおすすめ キャリアと子育ての両立に悩みはつきもの。特に働き方の見直しや転職を検討している人は、それらを実行することで積み上げたキャリアがなくなるのではと不安になっている人もいるでしょう。 「身近な人には相談しにくい」「的確なアドバイスが欲しい」という場合には、キャリアコンサルティングを受けるのがおすすめです。 キャリアコンサルティングでは、相談者の価値観を整理しながら、正しい情報や的確なアドバイスを提供してもらえます。キャリアのプロに相談すれば自分自身の不安や疑問を解消でき、自分の状況や自分が大切にしたい価値観を整理しながら、キャリアと子育てを両立するための活路が見つかるはずです。 工夫を積み重ねて、上手にキャリアと子育てを両立しよう 共働きの世帯割合は全体の約7割に達していますが、共働きが浸透してもキャリアと子育ての両立は未だに難しく、子育てしながら働く女性の毎日はハードになりがちです。 キャリアと子育てを両立するためには、家族に協力してもらいながら小さな工夫を積み重ね、必要であれば働き方や職場の見直しも行いましょう。 難しいのは事実ですが、キャリアと子育てを両立するのは不可能ではありません。悩んだときは経験・実績共に豊富なキャリアコンサルタントを頼りつつ、キャリアと子どもの両方を大切にする方法を探していきましょう。

女性が抱えやすい働き方の悩みとは?仕事選びで後悔しないポイント

女性の社会進出が進んだ現代では、バリバリ仕事を頑張る女性や、結婚・出産後に仕事復帰する女性が増えました。 しかし、働く女性が増加したことにより「女性の働き方」に関する悩みも急増。 「自分に合う働き方がわからない」「育児と両立できる働き方ってあるの?」など、現在進行形で働き方に悩んでいる女性も多いのではないでしょうか。 この記事では、女性が抱えやすい働き方の悩みや、働き方選びで後悔しないコツを紹介します。 女性が働き方に悩む原因 どんなことが原因で、女性は働き方に悩むのでしょうか?まずは、女性の働き方において悩みの種になりやすい要素を理解しましょう。 人間関係 職場の人間関係に悩むのは男性も同じですが、女性のほうが人間関係の悩みに深刻になりやすいです。女性は男性よりも協調性を重要視する傾向があり、一緒に働く人と良い関係が築けないとひどく落ち込んだり悩んだりします。 しかし今は、テレワークやフレックスタイム制、個人事業主など、人間関係と距離を取りながら働くことも不可能ではありません。 人間関係に悩んだら、それをきっかけに働き方を見直して、今とは異なる働き方にシフトするのもありでしょう。 キャリア 女性には結婚や出産、介護など、なかなか予測が難しいライフイベントがたくさんあります。そのため自分のキャリアプランを明確に描けず、働き方に悩んでしまう女性が多いです。 また、男性に比べると収入が低くなりやすい、昇進のチャンスが少ないなど、日本の労働環境にはまだまだ働く女性に不利な部分があります。 着実にキャリア形成していきたいと思っても、安定した収入やキャリアアップが見えにくいことから「今の働き方を続けて本当に大丈夫なのか」と不安を感じ、そこから働き方の悩みにつながるのです。 ワークライフバランス 「家事育児は女性の役割」という考え方は、薄れつつある風潮にはなっていますが、現実にはまだ残っており、女性が家庭や育児と仕事を両立させるのは簡単なことではありません。家事育児のためにやむなく正社員のキャリアを諦めたり、仕事をセーブしたりするケースも珍しくなく、ワークライフバランスは女性が働き方に悩む大きな原因となっています。 また、一見うまくワークライフバランスが取れているように見えても、本人は「仕事も家庭も中途半端になっているのでは」とジレンマを抱えているケースも多いです。 働き方の種類 かつては「正社員」または「アルバイト・パート」くらいしか働き方の種類がありませんでしたが、今はさまざまな働き方や制度が生まれ、選択肢が一気に増えました。一人ひとりのライフスタイルや考え方に合わせた働き方が叶いやすくなり、「働きたいのに働けない」という女性の減少にもつながっています。 しかし一方で、選択肢が増えたからこそ「自分にはどんな働き方が合うのか」と悩んでしまう女性も増えました。各働き方の特徴を理解するだけでも時間がかかり、悩みが長期化しやすいのも懸念点といえます。 女性に人気の働き方とは? 女性と一口にいっても、仕事に求めるものや生活スタイルに応じて、合う働き方は異なります。 ここからは、女性から支持の高い働き方をご紹介。さまざまな働き方を知ることで「こんな選択肢もありかも」と、視野が広がるはずです。 正社員として働く 正社員は、しっかり稼ぎたい女性やキャリアアップを目指す女性、安定志向の女性に人気の働き方です。裁量の大きい仕事を任されやすいのでプレッシャーを感じることもあるかもしれませんが、そのぶんやりがいや達成感も大きくなります。 他の働き方に比べて時間の融通が利きにくいのがネックですが、今は「女性が長く働ける環境」に力を入れる企業が増加傾向にあります。従業員のライフイベントに理解のある企業で働けば、家事や育児と正社員の仕事を両立できるはずです。 多様な制度を利用して働く 働く女性にとってマイナス要素となりやすいのが「時間」と「場所」です。時間・場所に縛りがあると私生活と仕事を両立しにくく、キャリアを諦めざるを得ない場合もあります。 しかし働き方の多様化により、今は時短勤務やフレックスタイム制、テレワークといった制度・取り組みを導入する企業が多いです。 このような制度を利用すれば、育児や介護といったライフイベントと仕事を両立しやすくなり、ワークライフバランスが保てるでしょう。 非正規雇用で働く パートタイム・派遣社員・契約社員といった非正規雇用は、家庭を優先したい女性から特に支持されている働き方です。非正規雇用は働く日や時間の融通が利きやすく、プライベートを最優先にしながら働けます。 また、ダブルワークでしっかり稼ぐ、空いた日に1日だけ超短期で働くなど、自分の希望に合わせて柔軟に働き方を変えられる点も魅力です。 「未経験OK」「年齢制限なし」という条件での募集も多く、仕事にブランクがある主婦でも挑戦しやすいでしょう。 個人事業主として働く 自分のスキルや経験を活かして、個人事業主という働き方を選ぶ女性も増えてきました。 案件の獲得から税金の支払いまで全て自分一人で行わなくてはいけませんが、仕事量を自分で調節できるのが個人事業主の強み。労働時間や収入をコントロールしやすく、ライフイベントに合わせて働き方を大きく変えられるので、無理なく長期的に働けるでしょう。 また、働く場所も問わないので、自宅で育児や介護をしながら仕事をすることも可能です。 女性が働き方を選ぶうえで重視したい基準 女性が働き方を考える際、いくつか「重視してほしい基準」があります。自分に合った働き方を見つける際にも役立つので、以下の点に注目してみましょう。 やりがい 条件面を考慮することは大切ですが、「希望条件を満たしているから」という理由だけで働き方を選ぶと、途中でモチベーションが尽きてしまう可能性が高いです。選択した働き方を長く続けるためには、「やりがい」を見出すことが欠かせません。 やりがいがあれば、私生活と仕事の両立が大変でも気持ちが折れにくく、仕事が長続きしやすくなります。 やりがいは「やっていて楽しいと思えるか」「興味・関心のある分野か」「ある程度自分のアイデアを活かして働けるか」などに注目すると、見極めやすくなるはずです。 プライベートやライフイベント 仕事だけが人生ではないため、家族や友達、趣味といったプライベートの時間をきちんと確保できるかも、働き方を選ぶうえで重視しないといけません。働き方を選ぶ際は、企業の考え方や福利厚生から、従業員のプライベートを大切にしてくれるかを判断しましょう。 また、従業員のライフイベントに理解がある企業かという点も要チェックです。企業に理解があれば大きなライフイベントに直面しても、無理なく働き続けられる取り組みや工夫をしてもらえる可能性があります。 育休産休の取得率、女性従業員の平均年齢などを確認し、安定的に働けるかを考えてみましょう。 賃金や評価 男女平等が当たり前になったとはいえ、昇給や昇進において、意識レベルで男女格差が残っている企業があることも残念ながら事実です。「男女格差はあるものだから」「女性だから仕方ない」と自ら言い聞かせることで、自分に合わない働き方を選択してしまう危険性もゼロではありません。 近年は、成果に応じて性別関係なく正当に評価する企業が増えつつあります。また、男女ともにワークライフバランスが保てるよう職場環境を整備している企業も多いです。 働き方を選ぶ際は、企業の賃金や評価制度にも注目して「女性が働きやすい環境か」を判断してください。 選択肢の豊富さ ライフスタイルや考え方は年々変化するもので、今選択した働き方が将来的にもずっと合うとは限りません。特に女性は、結婚・出産でライフスタイルが大きく変わりやすく「10年後の自分に合う働き方」を予想することすら困難です。 そのため「働き方の選択肢が豊富」という点も、働き方を選ぶ際にぜひ意識したいポイント。 テレワークや時短勤務、週休3日制といった制度・取り組みを自分で自由に選択できれば、状況に合わせた働き方が可能となり、長期的なキャリア形成ができるでしょう。 女性の働き方選びで後悔しないコツ 女性が働き方を選ぶ際に重視すべきポイントをお伝えしましたが、ここからは自分に合う働き方を選ぶ具体的な方法を紹介します。後悔しない働き方をするために、以下のことを実践してみてください。 勇気を出して行動する 「今とは違う働き方がしたい!」と思いつつも不安や面倒くささに負けて、今の働き方を続けてしまう女性は少なくありません。 しかし、合わない働き方を続ければ仕事のモチベーションが下がりやすいうえ、そのまま年齢を重ねて働き方の選択肢が狭まってしまう恐れがあります。ゆくゆく後悔したくないなら、今の働き方に悩みや疑問を持った時点で、勇気を出して行動しましょう。 行動するといっても、いきなり転職のような大きなアクションを起こすのではありません。どんな働き方がしたいか条件を考えたり、働き方や企業の情報を集めたりすることも立派な行動の一つです。 小さなアクションを積み重ねることで大きな決断もしやすくなり、働き方を変えることへの不安も和らぎます。 悩み・キャリアプランを明確にする これまでの働き方を振り返り、「自分が負担に感じやすいこと」「悩みの種になりやすいもの」を明確にしましょう。嫌だ、辛いと感じるものを把握しておかなくては、また同じような働き方を選択してしまう可能性があるためです。 なお、悩みが把握できたら理想のキャリアプランについても考えてみてください。 今抱えている悩みから解放されることや、理想の働き方をすることはあくまで通過点であり、「理想の働き方ができたらどうなりたいか」を明確にするのが最終的なゴールです。 キャリアプランがはっきり描ければ、そこから逆算して「今やるべきこと」も見えてきます。 情報収集は徹底的に 家事育児をしている女性でも働きやすいよう、今はさまざまな働き方が登場しています。後悔しないためには、事前に一つ一つの働き方をよく調べることが大切です。 たとえば、最初はAという働き方が合っていると思っても、調べるうちにBの働き方のほうが理想に近いと発見するケースは少なくありません。 あらゆる可能性を探ることにもつながるため、情報収集は徹底的に行いましょう。 条件に優先順位をつける 自分に合った働き方を考えると、同時に「自分の理想を実現するための条件」も見えてきます。 条件は、働き方や企業を選ぶ際の基準となるため、明確にしておいて損はないでしょう。しかし、自分の理想が全て叶う好条件の企業はなかなか現れません。 大量の条件を挙げたり、過剰に条件にこだわったりすれば、適合する働き方がゼロになり悩みから抜け出しにくくなるため注意してください。 条件にこだわりすぎないようにするコツは、優先順位をつけることです。「絶対に譲れない」「あると嬉しい」「なくてもいい」と3つくらい指標を決めておけば、働き方に迷ったときも軸がブレにくくなります。 キャリアコンサルティングを受ける ここまで働き方を選ぶ具体的な方法を紹介してきました。しかし中には「一人で考えてもよくわからない」「忙しくてうまく情報収集できない」という女性もいるでしょう。 このような女性は、キャリアコンサルティングを受けるのがおすすめです。 プロのキャリアコンサルタントに相談すれば、抱えているモヤモヤを吐き出せて悩みが明確になるだけでなく、経験やデータに基づいた正確な情報を提供してもらえます。 具体的かつ大きな悩みを抱えている女性はもちろん、漠然と働き方に悩む女性にとっても、問題解決のヒントが見つかるはずです。 多様化する女性の働き方、自分の理想を見つけよう 人間関係やキャリア、ワークライフバランスなど、働く女性の悩みは尽きません。現状に悩みや違和感を持ったら、今とは違う働き方にも目を向けてみてください。 女性の働き方は時代と共に大きく変わり、今はさまざまな選択肢の中から自分の価値観に合うものを自由に選べるようになりました。 じっくり悩みと向き合い、理想の働き方について考えれば、自分に合うキャリアが見つかり悩みから抜け出せるはずです。

子持ち主婦の再就職・成功する主婦はここが違います

「社会復帰をしたいから。」 「子どもの養育費が必要だから。」 「やりがいを感じたいから。」 様々な理由から、出産・専業主婦時代を経て再就職をしたいと考える女性は数多くいます。しかし出産後数年の離職期間(ブランク)を経ての再就職活動は、そう簡単なものではありません。 それでも、希望の再就職を実現できる人は何が違うのでしょうか。再就職に成功する主婦はこんなところが違うのです。 669

出産退職で後悔しないために知っておきたい再就職の現実

妊娠・出産を機に、退職。 育児休暇を取得して、ワーキングマザーとして仕事を続けながら子どもを育てる女性は増えてきました。国立社会保障・人口問題研究所の「出生動向基本調査」によると、育児休暇を取得する割合は1985~1989年の5.1%から2005~2009年は17.1%と約3倍になっています。 188

結婚後に仕事を続ける?やめる?ライフイベントで変わる女性の働き方

結婚しても仕事を続けるか、やめるか。 結婚後の働き方については、人それぞれ希望があるでしょう。ライフイベントで働き方が変わらない男性とは異なり、女性は結婚や出産で働き方を見直すタイミングがやってきます。そして、時には希望しないけど仕方なく…というキャリアプランを変更せざるを得ないのが現状です。 652

育休取得がキャリアに影響?男性の子育てには工夫が必要!

「育休取得はキャリアに悪影響かな?」「育児と仕事の両立は難しそう…」 そのように感じている男性は多いのではないでしょうか。新しい家族が増えることになれば、今後の生活について考え直すようになりますよね。 今回は育休取得を検討している男性に向けて、キャリアへ影響を及ぼさないための工夫をご紹介していきます。男性の育休取得率なども併せて紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。 男性も育児休暇を活用できるのか 令和4年度から男性の育休取得率向上を目的とし、男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度が始まりました。男性の皆さんが取得の権利を持つことになりますが、実際に普及率や、内容が気になりますよね。 そこでここでは、男性の育休について解説していきます。今すぐに予定がなくても、将来的に育休取得を考えている方は参考にしてみてください。 男性育休の普及率 厚生労働省の調査によると、令和3年度の育休取得率は女性が85.1%に対して、男性14.0%とまだまだ低い水準となっています。 いくら制度が整えられたといっても、働く男性が本当に育休を活用したいと思っているのか、また活用できる環境にあるのかなど問題点は残されていそうですね。 企業側でも男性から取得申請されることがまだ少なく、対応に追われているかもしれませんが、従業員1,000人以上の企業になると、育児休業取得の状況を公表が義務付けられています。育休取得率は採用の際にも企業のイメージに影響するので、今後企業側も取得促進に向けて動いてくれるかもしれません。 産後パパ育休制度とは? 令和4年10月から男性が育休をより取りやすくするために、「産後パパ育休制度(出生時育児休業)」が創設されました。「子の出生から8週間以内であれば、4週間まで育児休暇を取得できる」というものです。これは2回に分割して取得することもできます。 この育休を活用すれば、出産で心身ともに大きな負担がある女性に代わり、産後に必要な役所への申請や、新生児のお世話なども男性が積極的に担当することができますよね。多くの産院で産後1ヶ月は外出しないようにと案内されますが、その1ヶ月の間にしなくてはならない申請が複数存在するのです。 育児以外の部分でも忙しいタイミングで活用できるのは、大きなメリットになりそうですね。 取得前例がない場合も多い 国として男性育休の取得を推進し始めていますが、まだここ数年のことです。そのため、あなたの会社でも、「まだ男性社員が取得した例がない」という場合が多いのではないでしょうか。 前例がないと本当に休めるのかとても不安になるはずです。自分の上司が「育休なんて取得しなくても、うちは大丈夫だったよ」という自身の経験から、育休の申請にいい顔をしてくれないなんてことも想像できます。 育休取得は全員が持つ権利なのですが、あまり会社へ強く言うと後々気まずい思いをする可能性があります。取得前例がない場合は、会社も対応に慣れていないため、育休制度を利用したいことをしっかり意思表示するようにしましょう。 早い段階で上司に相談しよう 育休を取得したい場合には、パートナーの妊娠がわかってから、できるだけ早いタイミングで上司に相談をするようにしてください。いくら育休取得が権利とはいえ、急に育児休暇の相談をするのは、業務にも組織運営にも穴を開けてしまいます。 上司は業務推進や部の目標達成のために、あなたを戦力として考えて計画を立てています。人員計画や業務計画にも影響しますので、どのくらい時期に、どれくらいの期間育休取得をしたいのか、しっかりと余裕を持って相談するようにしましょう。 もしかすると、育休を取得したいタイミングはあなたにとってキャリアのターニングポイントになる仕事を任せようとしているかもしれませんし、昇格なども検討されているかもしれません。 これからの会社でのキャリアをどのように考えているのか、上司に伝えておくことで休暇を取りやすいように仕事を調整してもらえるかもしれません。 女性だけに育児を任せない準備 もう育児は女性が担当するという時代ではありませんよね。妊娠・出産を頑張ってくれた女性としっかりと協力体制を築いていきましょう。 ここでは女性だけに任せるのではなく、協力して育児をしていくための準備についてご紹介していきます。パートナーの女性も会社で目指しているキャリアがあったり、早めに復職したいと思っている場合はしっかりチェックしてください。 育児の担当をしっかり確立する 協力して育児をしていく中で、誰かがやるだろうという感覚はとても危ういものです。「なんでやってくれていないの?」という小さなストレスは、パートナーとの関係性にも影響してしまいます。 そういった危うさを防ぐためにも、互いに納得した上で担当を決めておくのがおすすめです。「そんなの決めなくても今まで大丈夫だったから、大丈夫!」そのように思いますよね。しかし育児が始まると、想像以上に時間がなく体力的にも辛くなってしまうのです。 家事にしろ育児にしろ、やらなければならないことが増えたり、量が増えたりします。もちろんミルクを作ったり、寝かしつけをしたりタイミングが読めないものは臨機応変に対応しなければなりません。 大切なのは、「なぜ自分がやらないといけないんだろう?」という感覚に、お互いにならないようにすることです。暗黙の了解で相手がやるものだと思ってしまうと、自分がやらないといけなくなった時にストレスを感じてしまうので気を付けましょう。 お互いの理想を話し合う 女性が育児を担当するべきだと考える男性がいるように、女性の自分が育児を担当して当たり前だと考えている方もいらっしゃいます。男性が今の時代に合わせて男性育休制度の利用を検討していたとしても、それをパートナーも望んでいるとは限りません。 もしかすると、育休を取らずに仕事を頑張って欲しいと考えているかもしれないからです。 そういったすれ違いを防ぐためにも、妊娠中または妊娠前から子供が生まれてからの生活について話し合っておくのがおすすめです。 女性の方が重要なポジションに就いていて、可能な限り仕事は休みたくないと考えているのであれば、男性育休を取得して協力体制を整えておくという選択になるかもしれません。もちろん逆に男性の方が仕事をあまり休める状態でないのであれば、女性が産後休暇からそのまま育休に入るという選択もあります。 今現在、世間で男性育休の取得が推進されているからといって、必ずしも取得することが最善という訳ではありません。一緒に子育てをするパートナーとお互いに納得できる子育て環境、そしてキャリアパスを実現するために上手く制度を活用する必要があります。 労働環境の見直しをする 今の働き方だと育児にかける時間が足りないと感じたり、体力的にしんどいだろうなと感じませんか? 現在の大人だけの暮らしだと帰る時間を気にしなくてよかったり、休日は好きなだけ寝ていられたりしますよね。その生活に子供が加わると、時間の使い方が変わります。 子供は大人と同じように眠たくなったら勝手に眠って、お腹が空いたら勝手にご飯を食べられるわけではありません。1日の大体のスケジュールを決めてあげて、それを一緒にこなしていかなければならないのです。 今毎日22時に帰宅しているような生活だと、子供の晩御飯を用意して、お風呂に入れて、寝かしつけるなんてことは難しいですよね。その全てをパートナーに託すという選択もありますが、産後の女性は心身共に休息が必要です。 そこで、例えば「お風呂は自分が担当できるような働き方にする」など、できることからでも自分が家事の役割をになえるよう、労働環境を見直すことが大切です。このときは、具体的にそれをやらなければならない時間帯のイメージがつきやすいよう目標を立てるのがおすすめです。そこから逆算していくと、帰宅しなければならない時間も予想がつきますよね。 できるだけ早く帰る、など漠然として目標時間を立ててしまうと、いざ働き始めた時にパートナーとすれ違いが起きてしまうかもしれません。 家計を把握し見直す 家族が増えるということは、その分支出が増えます。しかし、育休中は給料の満額が支給されるわけではありません。育児休業手当が支給されるとはいっても、フルタイムで勤務している状態と比べると収入は減ることになります。 男性が休んで積極的に育児をしたり、女性の社会復帰をサポートすることはとても重要なことですが、休むことによる収入ダウンも頭に置いておかなければなりません。もし現在あまり貯蓄に余裕がないのであれば、育休中は少し節約を意識したり今のうちから貯金を始めておく必要があります。 子供が生まれることによって、お祝いなどのさまざまなイベントがあったり、将来的に学費がかかったりと、支出はかさんでいきます。 休むことができる制度ができたのだから、とりあえず休むという感覚ではなく、あなた自身のキャリアや育児、家計とのバランスもしっかり考えておきたいですね。 育児をきっかけにキャリアを考える 育休を取得すると少し仕事から離れることができるため、今まで、そしてこれからのキャリアについて考えてみてください。 実際に育児が始まると、子どもがいなかった頃とはまた違ったキャリア観が生まれているのではないでしょうか。 キャリアの振り返りをする 育休を取得すると、「今までは休みの日でも連絡が鳴り止まなかった」という方も、会社から連絡が来ることはもちろんなくなります。慣れない育児は忙しいかもしれませんが、慌ただしい会社の業務から離れる貴重な時間でもあります。この機会に、ふと手の空いた時に育児の隙間時間を見つけて、キャリアの振り返りをしてみるのはいかがでしょうか。 今のところ身につけられているスキルや経験は、これからどのような業界で役に立つのかなどを併せて考えられるとよりいいですね。 もし今の会社で部長になりたい!など長期的な目標があるのであれば、それに対しての達成度も確認してみてください。この先どのような経験や評価が必要なのか、それはあとどれくらいの月日がかかるものなのか、具体的にイメージしておくのとしていないのでは達成速度に大きな差が出ます。 育児休業なのでもちろん育児が最優先ですが、復帰後の働き方をイメージしておくのがおすすめです。 キャリアプランを作成する 今のキャリアに少し迷いがあるという方は、キャリアプランを作成してみるのはいかがでしょうか。入社して5年を超えているのに、給料が変わらなかったり、やりたいと思っていた仕事に挑戦できる機会がないということはありませんか? 日本では物価が上がり続けているのにも関わらず、給料面で変化がないということはなだらかな下降をしていると考えていいかもしれません。 家族が増えて支出も増えますし、これからも収入が上がっていかないとなると不安になりますよね。資産運用をしたり、副業をしたり、お金について勉強をすることはもちろんですが、そもそもの元手である給料を増やすことはとても重要です。 もし今の職場に不安があるのであれば、少し職場から離れているタイミングでしっかりとキャリアを考え直してみてください。転職などの選択が出てくるかもしれませんし、思い切って異動を申し出るという判断もできるかもしれません。 どのような選択肢や判断をするかはわかりませんが、仕事に忙殺されているタイミングでは落ち着いて考えることができないことをゆっくり考えてみてください。 キャリアのプロと話してみる 子供ができて家族が増えることをきっかけに、キャリアを迷う方は大勢いらっしゃいます。このままではいけないと感じたり、もっと子供と一緒にいる時間を大切にしたいと思ったり、理由はさまざまですが、今後の人生を見つめ直す大きな分岐点となるのです。 そういった悩みや不安を考えた際に、まずは自分自身で考えてみるのが大切ですが、プロに相談することでより安心感を得られます。 また、この機会に今の自分のスキルや経験は、今の転職市場でどのように評価されているのかを知っておくのもおすすめです。自分自身では、どこでも転職できる!と思っていたとしても、現在の日本の企業活動のなかで本当に求められているかはわからないですよね。 さらに、あなたが最終的に目指すキャリアに対して、今から積んでおかなければならない経験や労働環境の現実を知っておくのは、育休から復職した後の働き方に大きく影響するでしょう。なんとなく自分自身で調べて知っていた情報や、自己評価に関してもプロと話すことで乖離に気づくかもしれません。 これから育児との両立を重要視するという場合にも、あなたにとってどのような働き方が理想なのかも併せて考えてみるのはいかがでしょうか。 漠然と頭の中にある育児と仕事の両立は、実際に始まってみると想像とはかけ離れている可能性もあります。キャリアコンサルタントに相談することで、あなたの理想を言語化する手助けにもなるでしょう。 男性の育休取得はまだまだ当たり前とは言えない状況ですが、せっかくの制度です。自分達のスタイルに合った使い方をして、今後のキャリアにも活かしていけるといいですね。

女性がライフイベントに左右されないキャリアを築く方法

「結婚しても仕事続けられるかな?」「子どもができたら働き方変えたいな」 多くの女性が自分のキャリアにライフイベントが影響してくると想像しているのではないでしょうか。女性しかできない妊娠や出産はもちろん、結婚や親の介護などさまざまなライフイベントが発生してくる可能性があります。 しかし、女性だからと自分のキャリアを諦めなくてはいけないということはありません。今はまだ予定がなくても、しっかりと自分に合ったプランや選択肢を知っておくことで、納得できるキャリアを歩んでいけるのです。 この記事では、女性のキャリアに影響があるライフイベントや、様々な働き方についてご紹介していきます。今現在キャリに悩んでいる人もそうでない人も、突然訪れるライフイベントに振り回されないよう、しっかりと知っておくことから始めてみてください。 女性のキャリアに影響があるライフイベント キャリアに影響がありそうなライフイベントは、いくつかイメージできますよね。女性にしか影響がないものから、男性にも影響があるもの、パートナーと折り合いをつけていかなければならないものもあります。 それぞれの特徴を知っておくことで、実際に同じ状況に置かれた時の参考にしてみてください。 ①結婚 結婚するだけであれば、仕事に特に影響がないのでは?と考えている人も多いのではないでしょうか。 子どもができたわけでもないし、働き方を変える必要はないかもしれません。しかし、これからパートナーと共に生活していく上で相手の転勤についていくことになるかもしれませんし、家庭に入ってほしいと言われる可能性があります。 相手の考え方や働き方にもよりますが、結婚することで、自分の考えだけでキャリアを築いていくのが難しくなる可能性もあるのです。 そして相手からの影響だけではなく、自分自身でも結婚を機に家事などのサポートに専念したいと考えるようになることもあります。 また、もし現在実家暮らしをしているならば、親元を離れて新しく家族としてのスタートを切ることは、想像しているよりも大きなインパクトがあることも理解しておきましょう。 ②妊娠・出産 妊娠と出産は女性にしかできません。そして妊娠と出産を経る際には、必ずキャリアに空白ができます。身体に大きな負担がかかるため、法律で働かせてはいけない期間というのが設けられているからです。 キャリアに穴を開けたくないから、仕事は絶対休みたくないと考えていたとしても、それは会社員であればなかなか叶いません。また妊娠・出産で休まなければならない期間以外にも、体調を崩して傷病休暇を利用することもありますし、入院が必須になることもあります。 また、妊娠や出産の予定がなくても、どれだけ体調に気を配っていても、いつ不調が訪れるかわからず、対処法は仕事を休んで安静にするしかないという場合も多くあります。 妊娠と出産など想定しているもの以外にも、思いもよらないタイミングで仕事から離れることも想定する必要があります。身体の問題だけではなく、精神的にも働くのが難しいと感じることもあり、自分が健康で頑張っていれば大丈夫というわけではありません。 ホルモンバランスの影響で、情緒不安定になり仕事で些細なミスをしただけでもとても落ち込んでしまったり、集中力が保たず今まで簡単にできていたことができなくなったりするのです。 ③育児 家族が増えることで、プライベートに大きな変化が出ます。男性育休の取得が推進されていたとしても、まだまだ産後すぐは女性が育児を担当するケースが多い状態です。 そして産後にすぐ復職する選択もできますが、産後に受けている身体へのダメージは予想以上に大きい場合があります。無事に出産を終えてから身体を休めるという意味でも、すぐに復職はせず育児をサポートしてもらいつつ、回復する期間が必要なのです。 さらにパートナーと話し合って産後すぐの復職を決めていたとしても、思い通りにならない可能性もあります。お互いに仕事を大切にしている場合は、家事と育児の担当バランスをしっかりと話し合っておかなければストレスが溜まってしまうでしょう。 特に保育園の送迎やお休みする場合の担当は、仕事時間へ直接影響するものなので事前に取り決めておくことで納得感が出てくるはずです。 ③介護 ご両親がまだまだ若いから大丈夫と思っている人も多いですが、急に自分の生活に影響をしてくるのが介護の問題です。 還暦を超えてもいつもアクティブで健康の心配がない場合でも、不意の事故で怪我をする場合もありますし、子どもには話していない持病を抱えている場合もあります。あなたが一人っ子など、ご両親が他に頼れる人がいないという状況であるのなら、尚更介護の問題はいつかやってくると心づもりしている方が良いでしょう。 自分のライフイベントと関係ないと思っているかもしれませんが、急に転居や転職を余儀なくされることもあるのです。 結婚している人であれば、パートナーのご両親を介護しなければならない可能性も考えておかなければなりません。 仕事と自分の理想を両立する方法 働いていく上での理想は持っていますか?働き続けてかっこいいママでいたいと考えている人も、負担にならない程度に働きたいと考えている人もいるでしょう。 理想を実現させるためには、しっかりと現状理解から始める必要があります。ここではまだライフイベントは関係ないと思っている人に関しても、準備できることをご紹介していきますので是非参考にしてみてください。 自分のスキルの棚卸しをしておく 理想のキャリアを築いていくためには、現状の自分自身の能力を正しく把握しておくのが大切です。 やりたいことを考えるのも、もちろん大切なことですが「何ができるか」「何が得意か」というポイントを把握しておかなければ、自己アピールも難しくなります。 例えば転職してキャリアチェンジがしたいと考えていても、やりたいことばかり話していては面接通過はしづらいですよね。何ができて、何をしたいかという話を論理立てて伝えることが重要です。 いざキャリアに変化を求めたくなった時に、得意や好きを活かしていく方が上手く道筋を立てていきやすくなるという利点もあります。 また自分自身でスキルを客観的に並べてみた時に、もっとできることを増やしたいと感じるとモチベーションアップにもつながるかもしれません。 理想のキャリアを言語化しておく 自分ができることを把握した後は、理想のキャリアを言語化してみてください。 できることとできなければならないことのギャップが見えてくるはずです。今の経験だけでは、挑戦するのが難しい職種もありますし、現在の環境では実現できないので、転職しなければいけないという判断になる可能性もあります。 今後結婚を考えている人や、将来的に子どもが欲しいと考えている人であれば、なおさらその時々の働き方などイメージしておくのがおすすめです。 たとえば、結婚してからは在宅ワークに切り替えたいと思っているのであれば、先に在宅でも稼げるようなスキルや知識を早めにつけておくと後からスムーズに切り替えることができます。 そして子どもができたら1年は育児休業を取得したいと考えているのであれば、今働いている会社の育休取得率など知っておく必要があります。いざ子どもができたときに半年以上休業した人はいないなど、早く復職するように会社から言われる可能性もあるからです。 先に具体的にイメージしておくことで、調べておくべきことや勉強しておいた方がいいことが見えてきます。今は何も予定がないというのであれば、事前準備のチャンスだと思って行動しておくのはいかがでしょうか。 お金の管理をしておく キャリアに関係ないと感じやすいですが、お金の問題はキャリアの選択を迫られた時に必ず考えなければならないポイントです。いくらやりたいことや興味のある仕事だとしても、給与や待遇が合わないと感じる場合は諦めなければならない可能性があるからです。 今の自分自身の貯蓄やこれからの生活を考えたときに、どれくらいの収入があれば生活を続けていけるのかを大まかに認識しておくのがおすすめです。 今すぐに仕事を辞めると生活が厳しいのか、あと50万円貯めておけば半年は失業保険をもらいながらでも暮らしていけるのか、自分の中でイメージができていたり、危機感が持てるのであればキャリアの選択も変わってきます。 失業保険でお金がもらえると思って計画性なく辞めてしまっても、すぐにお金が振り込まれるわけでもなく、生活が窮屈になる可能性も出てきます。 様々な選択肢がある中で、それぞれのリスクがどれくらいのものなのか自分で把握できているとそれは大きな強みや自信につながるのです。 理想の働き方は人それぞれ 「キャリア」という言葉でまとめると、正社員のフルタイムで働いていることを想像する人が多いのではないでしょうか。しかしそれは「キャリア」という言葉に対する固定概念が邪魔をしているだけかもしれません。 理想の働き方は人それぞれで、あなたが納得する働き方があなたの理想のキャリアなのです。周りどう思われようが、あなたの理想の働き方はあなたしかわかりません。 自分に合った働き方を見つけてみてください。 フルタイムで働き続ける 1番想像しやすいのが、正社員のフルタイムで働き続けるという選択肢ではないでしょうか。結婚や出産というライフイベントが発生しても、休暇や手当の制度が整っていて安心できるというメリットがあります。 何かトラブルがあったり、会社の経営状況が悪化したりという明確な理由がない限り、急に解雇されたり給与が支払われないこともありませんよね。安定して収入を得ることが1番大切だという人にとっては、最良の選択肢になるかもしれません。 しかし職場環境に問題があったり、勤務時間が長すぎたりと、ライフイベントの発生で働き方に制限が発生すると、1番ストレスを感じやすい働き方でもあります。 安定して収入を得るということは、安定して時間的にも拘束されるということです。通勤時間なども発生してくるため、時給換算すると思っているよりも低くなるということもあります。 パートタイムで働く パートタイムで働くのは、子どもが生まれても外で働き続けたい人に多い働き方です。 日中は子どもを保育園や幼稚園に預けて、お迎えの時間まで外で非正規として働くことで、収入や社会との繋がりも得ることができます。フルタイムで働くのは難しいけど、少しでも家計の足しになるようにと限られた時間を有効活用する方が多いのが特徴です。 配偶者の扶養に入っている場合がほとんどなので年収の壁があり、窮屈な思いをすることがあるかもしれませんが、シフト制など働き方の自由がきくのはメリットになります。 毎日はしんどいけど週2〜3日なら頑張れそうだという人にはおすすめです。 スーパーのレジ打ちのようなイメージが強いかもしれませんが、企業での事務職など幅広い職種で求人があり、希望する職種と出会えるかもしれません。 専業主婦になる ライフイベントの影響で専業主婦になる人も多くいます。結婚を機に家庭に入りたいと思っている人もいる一方で、条件が合わなくなり退職を余儀なくされたという人もいるはずです。 専業主婦になるためには、パートナーとの間でしっかり話し合う必要があります。1人の収入で家計を担わないといけなくなるので、家事の分担が変わったり家庭内でもお金の使い方が変わったりしますよね。 お互いの理解の上で専業主婦になる決断をしなければ、後から経済的な上下関係を感じてしまったりと、後悔する可能性があります。 しかし子どもができてからもっと子どもとの時間を過ごしたいと考えて、専業主婦を選択する家庭も多いです。 個人事業主になる やりたいことがあったり、自分の希望する時間でフレキシブルに働きたいと考えている人におすすめの選択肢です。個人事業主というとしっかりと事業を行っていかないといけない、ハードルが高いと感じる人もいるかもしれません。 もちろん仕事の受発注や収支の管理など全て自分で行い、自分で責任を負うことになるので簡単ではありないのが事実です。しかし人によっては、とても魅力的な働き方でもあります。一定のスキルを有しているのであれば、個人でも仕事を受けることができますし、働く時間も限定されません。 子どもがいて不規則な働き方しかできないと悩んでいるのであれば、個人に仕事を発注しているプラットホームなどに一度登録してみるのもおすすめです。 そこで自分に合う働き方や条件などが見つかれば、正社員で働きながら副業として仕事をすることもできます。 理想の働き方を探す方法 上司や先輩からの経験談を聞く 理想の働き方を考える時に、1番参考になるのは実際に経験した先輩に話を聞くことですよね。職場の上司や先輩に話を聞くことで、今の職場での制度の使いやすさや実際の働き方を知ることができます。 「制度はあるけど正直使いづらい」など、本音の情報も聞けるかもしれません。 例えば、育休を取りたいと思っていても産後はすぐに復職するように言われたなど、想像していない状況があるかもしれませんよね。自分から言わないと制度を利用できなかったりと、会社によって様々な規定があります。そのような話は経験者からしか聞くことができません。 実際にあなたの周りに色々な制度を利用した上司や先輩がいるのであれば、まずは話を聞いてみてはいかがでしょうか。 パートナーと話し合う 結婚や出産のライフイベントが起こった場合、これからの働き方はパートナーとしっかり話し合う必要があります。あなたの働き方やキャリアの選択は、パートナーにも影響を及ぼす可能性が高くなるのです。 何も相談せずに転職をして、転居しなければならなくなることもあるでしょう。そういったリスクを後から伝えるのは、パートナーにも失礼ですよね。キャリアとプライベートを切り分けて考えすぎず、しっかりとお互いに納得感のある選択をしていかなければなりません。 キャリアの変化が起こるということは、収入や働き方にも変化が起きます。今までできていた家事ができなくなったり、少し節約をしなければならなくなったりするかもしれません。 自分がやりたいこととそれによって起こる変化を洗い出し、パートナーにも納得してもらえるのが理想ですね。 キャリアコンサルティングを受ける 理想の働き方をイメージしても、何も思いつかないという人も、もちろん大勢いるはずです。日々自分の理想を考えている人の方が少ないので、当たり前ですよね。そんな方はぜひキャリアコンサルティングを受けてみてください。 「今すぐ転職したいわけじゃないから、それはいいや」と感じる人もいるでしょう。しかし転職エージェントのように転職に関しての相談をするのではなく、これからのあなた自身のキャリアについて相談できるサービスもあるのです。 これから長いキャリアに関して、1人で考えていても何が正解かわからなくなることがあります。 そういったタイミングでも、今現在のあなたの強みやそれを活かせる職種などアドバイスを貰っておくと今後必ず役に立つはずです。働き方の種類も今はたくさんあります。 どんな風に働いていきたいのか、どれくらいの収入は欲しいのか、など人に話していることで、これからのキャリアの選択肢が見えてくるかもしれません。 何も悩んでいない状態であっても、客観的にみたあなたのスキルや経験がどのように評価されるのかを知るいい機会になります。 まだライフイベントの予定もないけど、今後のキャリアについては考えておきたいという人は、ぜひキャリアコンサルティングを受けてみてください。

子育てでキャリアが中断?スムーズにキャリアを築くための考え方

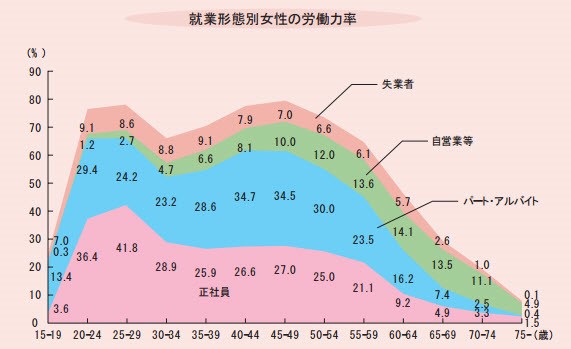

「子育てでキャリアが中断してしまうのが不安…」「職場・仕事のことを考えると気が重くて、復帰したくない…」「育休後もスムーズにキャリアを築きたいけれど…」 など、キャリアに関する漠然とした悩みがある方へ、今回は、「子育てでキャリアを中断せず、スムーズにキャリアを築くための考え方」をテーマにお届けします。 きっと多くの人が通る道です。 さっそく先人たちの体験談や役立つコツを見ていきましょう! 働くママ・パパを取り巻く日本の状況 まずは社会環境から見ていきましょう。 近年、日本では、少子高齢化が進んでいて、働き手の不足が叫ばれています。政府が「一億総活躍プラン」等を掲げて、女性・高齢者の社会進出を進めて、生産性の向上を進めようとしています。 30代女性を中心に、出産・育児などを理由に働く人口が少なくなる「M字カーブ現象」は、時代とともにどんどん浅くなっていき、今では台形のような形になっていっています。 このような現象の背景には、「未婚の女性が増加したこと」、「育児をしながら働く女性が増加したこと」の、主に2つが挙げられます。 <参考資料>令和4年の働く女性の状況 https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/dl/22-01.pdf そのため、共働き世帯はどんどん増えています。男女共同参画局が発表している「共働き等世帯数の推移」では、 昭和55年以降,夫婦共に雇用者の共働き世帯は年々増加し,平成9年以降は共働き世帯数が男性雇用者と無業の妻から成る世帯数を上回っている <参考資料>男女共同参画局「共働き等世帯数の推移」https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r03/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-03-03.html とされています。 働く女性が多くなった理由としては、政府の女性活躍推進だけではなく、人それぞれ「経済的な理由で」「社会とつながることで精神的に余裕が出る」「自立していたい」「社会貢献をしたい」「成長したい」など、そこには多様な思いがあります。 共働き世帯が多くなっていることに伴って、最近は男性の育休の取得率も高くなっています。2022年10月には、厚生労働省より、産後パパ育休(出生時育児休業)が施行され、男性の育児休業取得の推進を図っています。 女性85.1%に比べると、まだまだ少ないですが、男性の育休取得率は、令和3年度には13.9%にまで上がり、過去最高の取得率になっています。 <参考資料>厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」p.6https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851662.pdf 子育てがキャリアにどんな影響を与えるの? キャリアの中断理由として多いとされる「子育て」ですが、実際どのような影響が表れるのでしょうか。 女性のほうが負担が大きい 男性の育休が進んでいるとはいえ、先ほどの政府の目標からはまだほど遠く、現実的に今の日本では、育児に関する負担は女性のほうに偏っている傾向があります。 男女共同参画局のホームページでは、家事や育児について、下記のような調査を見ることができます。 主だった家事・家庭のマネジメント項目について、夫婦に分担状況を聞くと、「妻」「どちらかというと妻」との合計が、おおむね5割以上(「食材や日用品の在庫の把握」「食事の献立を考える」は8割超)です。(中略)日々の家事をマネジメントする責任や日々の家庭生活を滞りなく送ることが出来るようにする責任は妻が多くを担っています。 引用:男女共同参画局HP「共同参画」2020年9月号https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2020/202009/202009_02.html どの項目をとっても女性の負担が多く、小さい子供(0~7歳)がいる夫婦についての育児の分担を見ると、妻7割、夫3割となっているデータもあります。 また、妻がフルタイムで働いている場合は、約2倍、妻がフルタイム以外で働いている場合は、約4倍、妻の家事時間が長くなっているともいわれています。 共働き世帯であるとすれば、これは少しおかしい話かもしれませんが、現実にはこういった傾向があります。 日本は「キャリアの中断」に対して厳しい? 「子どもは欲しいと思うけれど、キャリアが中断してしまうのが良くないかも・・」 子育ても仕事もプライベートも「あれやらなきゃ」「これやらなきゃ」…と、いっぱいいっぱいになっている・・ そんな声がたくさんあります。 それはなぜでしょうか? それは、日本では “終身雇用”の考え方が根強く残っているため、一時的な離職でも、“キャリアの中断”ととらえられてしまい、そのブランクが、復職・再就職に不利になることが多いから、と言われています。 いったんキャリアを育児でお休みすると、もうキャリアアップは望めない会社や組織がまだ多くあるのが現状です。 そんなキャリアの中断を嫌う日本社会の現状と、政府の施策とでギャップがあるのです。 キャリアを中断してしまったケース 実際、「本当は働き続けたかったのに、やめてしまった・・」というような、子育てでキャリアを中断してしまった方もたくさんいます。 Aさん(1児の母・30代) 育休明け2ヶ月で仕事を辞めてしまいました。 本当は働き続けたかったのですが、職場の人間関係が悪く、育児時短をとっているにもかかわらず、残業を押し付けられることなど多くがありました。 また、年配の女性から「私たちの時代は時短なんてなかった」「ゆっくり出勤できていいね」など嫌味を言われることもあり、つらかったです。 Bさん(1児の母・20代) 育休明け当初は、特に不安なく職場に復帰したのですが、想像以上に夫が家事・育児に全く協力的でなく、ワンオペ状態になってしまい、育児と仕事の両立が忙しくしんどすぎて、最終的にメンタルを病んでしまい、退職しました。 この少子高齢化の時代にもかかわらず、子育てしづらい環境がたくさん・・・ありますね。 キャリアを中断せず、働き続けているケース 一方で、そんな環境の中でも、子育てをしながら自分の描くキャリアを実現している人もいます。 Cさん(1児の母・30代) キャリアが中断されて、評価が低くなるのではと不安でした。また、親族が遠くにいて、サポートがない状態で、とても大変でした。 いろいろと悩みましたが、育休中に奮闘して仕事に必要な資格を取り市場価値を上げました。復帰後に在宅勤務ができる会社へ転職することができ、今では子育てと仕事の両立ができていていると思います。 Dさん(2児の母・30代) 子どものイベントや病気などの時、妻である自分ばかりが休んで対応しないとならない状態で、とても大変な状況でした。自分もキャリアを築きたいのに、男性は何の中断もなく働けることがうらやましくて仕方ありませんでした。 そして、夫と何度も話し合いを重ねて、2人目の子育て時には、夫に育休をとってもらうことにしました。今はとても助かっているそうです。 このように試行錯誤しながら、ご自身の理想のキャリアを実現している人もいらっしゃいます。 子育てとキャリアの両立の難しさ 今では理想の働き方を手に入れているCさん、Dさんも、最初は苦労されていたことがあったとか。 例えば、 ・妊娠のつわりでしんどすぎてはたらけない…・子どもの発熱などの呼び出しで、ちゃんと仕事ができていない…・時短勤務で人間関係が良くない状態になってしまった… そんなたくさんのお悩みポイントがあるかと思います。そんなとき、どのように考えて対応すればよいのでしょうか? 子育てと仕事の両立をして、理想のキャリアを築くためのコツ 子育てと仕事の両立をして、理想のキャリアを築くため、役に立つ考え方やコツをご紹介します。ぜひご自身に合うものを選んで試してみてください! いつまでも手がかかるわけではない まず、大前提として、子どもはどんどん成長します。 一般的には、いつまでも手がかかる時期、というわけではなく、例えば、赤ちゃんのお世話で大変なのは、0~3歳と言われています。 3歳を過ぎるとおしゃべりが発達し、歩けるようにもなり、楽になったと感じる親が多いと言われています。 また、10歳ごろ等、小学生中~高学年になると、だいぶ自分の手から子供が離れて、趣味や自己啓発など、自分自身にかけられる時間が増えたと感じる方が多いようです。 <参考資料>総務省 平成 29 年就業構造基本調査結果の概要 上記のグラフにもあるとおり、現に、年齢が上がるほど、働いている人も増えています。 「この大変さは、一生ずっと続くわけではない」「限られた時間なんだ」と思うと、少しは気持ちが楽になるかと思います。むしろ、「今しかない瞬間」「宝物のような時間」というように思い、いとおしく感じている人も多くいるようです。 出産や育児で一時的にキャリアが中断されるかもしれませんが、長い目でみると人生のうち一瞬の出来事なのかもしれません。 がんばりすぎない 子育てをしているときには、「子育ても育児も自分がやらないと!」「どうしてうまくいかないんだろう…」など、考えてしまうこともあるかもしれません。 でも、抱え込まない、思いつめないことが大切です。たとえば、次のようなことも意識してみてはいかがでしょうか。 ・家事は時短家電に頼る:ロボット掃除機や食洗器、電気調理鍋・電気圧力鍋などの「ほったらかし家電」を、積極的に取り入れて、楽をしましょう! ・できないことはできないと割り切る:人には必ず得意不得意があるものです。「できないことをできないとわりきる」ことで、心が軽くなることがあります。時には、掃除代行や、家事代行サービスも活用することも、選択肢の1つです。 時々1人の時間を強制的に作る 仕事をしながらの子育ては、時間との闘い。なかなか「自分の時間」を作るのが難しくなります。だからこそ時々、自分を甘やかす時間を強制的にでも作るようにして、自分のことを責めないようにしましょう! 友達とごはんに行く、1人で映画館で映画を見る、趣味の時間に没頭する、お気に入りのアロマを焚いてお風呂に入る、など自分に合ったテンションが上がるようなことをして、気分転換をするのが良いと思います。 ママ・パパが健康なことがいちばんです。できる限り負担を減らした環境に身を置きましょう! パートナーと話し合う 「あれ、自分ばかり育児の負担を背負っているかも・・」「ワンオペ育児になっているな・・」と感じるときは、パートナーと話し合ってみましょう。 もしかすると、一方は「今の状況をあまり問題じゃない」と思っているケースもあり、お互いの認識がすこし違っているのかもしれません。 「言っても変わらない・・」「どうせわかってくれないから・・」と、最初からあきらめず、少しでも2人で前に進めるような話し合いを行うことはとても効果的です。 周りの支援がないか情報収集をする ・パートナーのほか、親戚・家族やご近所の方・職場の支援・地域・民間のサポート・子どもの一時預かり など、子育てに関することを頼ることができる施策やサービスは意外と多くあります。地域特有のものもあれば、国からのものもあります。ぜひ調べられることをおすすめします。 プロのキャリアコンサルタントに相談する また、プロのキャリアコンサルタントに相談することもとても効果的です。 「なんとなくもやもやする・・」「頭では分かっているけれど、どう動いていいかわからない・・」「キャリアに関するアドバイスが欲しい・・」 など少しでも不安に思っている方は、プロの資格を持ったキャリアコンサルタントに相談する。というのもおすすめです。 プロのキャリアコンサルタントに相談する効果 では、プロのキャリアコンサルタントに相談すると、どんなメリットがあるのか、お伝えいたします。 自分の気持ち・悩みの整理ができ、現状がわかる 人に話すことで、自分の今の気持ちや考えが整理されることがあります。 また、第3者に自分の悩みを聞いてもらうことで、自分の現状を冷静になって見つめなおすことができます。 自身のなりたい姿、強み・弱みが客観的にわかる プロのキャリアコンサルタントは、たくさんの方の相談に乗っているため、あなたの特性や強み・弱みなどを、きっと見つけられます。今までの経験やエピソードなど、話していくうちに、理想の姿や、そのために活用できるようなご自身の特性がわかってきます。 具体的な目標・解決方法が見つかり行動しやすくなる 一人で考えているだけでは、もやもやと言語化できないことでも、キャリアコンサルタントに話してみることで、言語化することができて、目標・解決方法も見つかりやすくなります。国や地域の支援・サービスなどの情報の探し方も、キャリアコンサルタントなら知っています。 親身になって一緒に考えるのがキャリアコンサルタントの仕事なので、思い切っていろんなことを話してみるのがおすすめです。 マンツーマンで濃いコミュニケーションができる 基本マンツーマンで、あなたのお話をじっくり1人のキャリアコンサルタントが相談に乗ります。真剣に1人に向き合い、ともにキャリアを考えて、どういう目標を立て、どういう強みを活用して、今後どう行動するか、などさまざまなことに対して、あなたの答えを見つけることができます。 さいごに 「子育てでキャリアが中断してしまうのが不安…」「職場・仕事のことを考えると気が重くて、復帰したくない…」「育休後もスムーズにキャリアを築きたいけれど…」 など、その他、キャリアに関する漠然とした悩みがある方は、ぜひ気軽にキャリアのプロに相談してみましょう! きっと今後の行動のヒントが見つかるはずです。

子供か仕事か選ばなければならない?30歳でぶち当たる壁

「もう30歳になるし、そろそろ子供のこと考えないとな…」「子供ができたら欲しいけど、仕事も頑張りたい!」 そのように考える方は多いのではないでしょうか。結婚や出産が現実問題に近づいてくると、子供か仕事か選ばなければならないと思ってしまいますよね。 この記事は、子供か仕事か選ばなければならない!となる前に、事前準備として参考にしていただけると幸いです。ぜひ最後まで読んでいってくださいね。 30歳で起こる環境の変化とは? 30歳になると仕事上の立場や自分自身の身体など、さまざまな変化が起こる方が多いのではないでしょうか。 そこでここでは、30代を迎えることで変化する環境の例を挙げていきます。20代の方も、これから起こる変化について事前に知っておけると安心ですよ。 会社の中で責任のある立場になってくる 新卒から企業勤めをされている方だと30歳は多くの企業で、管理職など中堅からベテランのポジションになることが多いでしょう。または仕事に慣れてきて、そろそろ将来的なキャリアを考え出したり、転職など環境を変えようと考える方もいるのではないでしょうか。 そのように30歳というのは世間で言う働き盛りの年齢で、今からどのようになっていこうかと考える時期です。企業からしても、今後を考えたときにもっと責任あるポジションを任せていこうかと考える始める時期でもあります。 仕事の内容が少しずつ変わってきていたり、プロジェクトのリーダーを任されたりと、働きながらも自分自身で変化を感じてきている方もいるのではないでしょうか。 そして周りの友人や同僚などにも、変化が起きてくるのがこの年代です。転職や昇進、起業をする人も出てくるでしょう。身近に様々なキャリアの変化を感じることになります。周りの変化を見ていると、自分もこれからのことを考えなければと思いますよね。 このまま今の会社で昇進や昇格を狙っていくのか、今のタイミングで転職や起業など新しいキャリアを進んでいくのかと選択肢がたくさんある時期です。 周りからのプレッシャーを感じる 結婚している方は、両親や周りの友人などから子供はまだ?と聞かれることが多くなるのではないでしょうか。周りの方からすると悪気はなく、ただ気になって聞いているだけかもしれませんが、あなたにとってはプレッシャーだと感じることもあるでしょう。 まだ仕事を頑張りたいから子供のことは考えられないといった場合でも、年齢を重ねていくと子供を持つべきか仕事に専念するべきかを考え始めなければならないのです。 30歳前後になると、同世代の友人がどんどん出産をして、子供と触れ合う機会も多くなります。そうすると子供がいる生活なども身近に感じてきて、子供との生活が現実味を帯びてくるはずです。 身体の状態が変化してくる 30代になると、20代では感じなかった体力の衰えを感じる方も出てきます。通勤での移動だけでも疲れを感じたり、筋肉痛が翌日以降に訪れたりとふとした時に衰えを感じてくることがあるのです。 また女性にとっては、30歳になると出産の年齢を考えなくてはならないタイミングになってきます。まだまだ若い30歳ではありますが、35歳を超えると高齢出産と呼ばれ、妊娠・出産のリスクが高くなってしまうとも言われています。 自分自身では身体の衰えを感じていなくても、妊娠・出産に関わる身体の機能は衰えていってしまいます。健康に、安全に出産をするためには、早めに今後のことを考えなければならないのが現状です。 そういった事情もあり、30歳では子供が欲しいのかどうかという自分の気持ちとも向き合わなければなりません。もちろんこの問題は女性だけでなく男性も同じです。30歳という働き盛りではイメージがつきにくいかもしれませんが、自分の子供が大学卒業するまで働いていようと思うと、順調にいっても53〜54歳ごろまでは働くということです。 今新しいことに挑戦したいと思っていても、しっかりと続けていける仕事内容なのかなど考えていかなければなりません。 子供がいることで仕事に影響がある場面とは? では次に、子供がいることで仕事に影響が生じる具体的な場面をご紹介していきます。 職場や周囲のサポート環境によっては、状況も異なってきますが、一般的なケースを事前に知っておくことで、子供ができた場合の状況をイメージしつつ、「子供がいたら、仕事にどんな影響があるのか?」を考えてみましょう。 急な早退や欠勤が必要になる 子供がいることで仕事に大きく影響するのが、急な早退や欠勤です。 職場に時短勤務をしている方や子供のお迎えをしている方がいるとイメージがつきやすいかもしれませんが、保育園や幼稚園などに預けていても、急な発熱などの体調不良により保育園から「迎えに来てください」という呼び出しの電話が頻繁にかかってきます。登園のタイミングではとても元気だったのに、お昼前には迎えに行かなければならないなんてことも、よくあるのです。 今日は大丈夫と思っていたのに呼び出されることで、仕事の調整が上手くいかなかったり周りに迷惑をかけてしまう場合もあるでしょう。こういった状況で早退することに罪悪感を持ってしまったり、ストレスになる方が多くいます。 子育ては、予測できないことの連続です。スケジュールを自分でコントロールすることは、自分の代わりに子育てをしてくれる万全なサポートでもない限り、ほぼ不可能と言っても過言ではないでしょう。 働く時間に制約が発生する 子育てが始まると、今までできていた残業や休日出勤が簡単にはできなくなり、時短勤務をしなくてはいけないという方も出てくるでしょう。それによって仕事内容が変わってしまったり、部署異動をせざるをえなかったりするかもしれません。子供との生活が始まるまでは、自由に好きなだけ時間を費やして好きな仕事ができていたものの、子育てが始まると制約を受けることになるのです。 今まで通りに納期を設定していると、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。仕事は仕事、家庭は家庭と割り切ることができない状態になるのです。 子供か仕事か、どちらも諦めないための準備はどうすればいい? 子供か仕事か、どちらかを選ぶということはとても難しい問題です。 実際にその時になってみないとわからないと楽観的になるのではなく、事前に準備しておくことで、あなた自身のキャリアも人生も諦めなくて良い状況を作っておきたいですね。 ここに挙げている例を参考に、ぜひ準備しておいてください。 長期的にライフプランを立てる 今特に子供に興味がないという方でも、30代になることで将来的に子供が欲しいのかどうかは考えておかなければなりません。これから年齢を重ねていき、40代50代になった時には自分の子供を育てることが難しくなっているかもしれないからです。 会社勤めであれば定年後、年金生活で子供を育てていくのには不安がありますし、体力的にも子供と出掛けたり抱っこするのも大変だと感じてしまいます。 まだ働き盛りで元気な今だからこそ、仕事のこと、身体のこと、生活のこと全てを含めたライフプランを立てておくことがおすすめです。 「将来的に子供が欲しい?」「いつごろに子育てしたい?」「叶えたいキャリアはどんな姿?」「金銭的な準備はどれくらい必要?」など、全て完璧に計画することは難しいですが、あなた自身がきちんとイメージを持っておくことはとても大切になります。 自分の健康状態を知っておく 今すぐに子供が欲しいというわけでなくても、少しでも子供が欲しいと思うのであれば自分の健康状態を把握しておくと安心できます。今後子供を授かりたいと思った時に、あなたやパートナーのどちらかの健康状態によっては難しいかもしれないのです。 健康状態を把握しておくことで、今すぐ治療をしなければならない可能性もありますし、年齢を重ねてから身体の問題が発覚すると治療が間に合わないということもあります。まずは自分とパートナーの健康状態をしっかりと把握することで、これからのことを安心して話せる状態になってみてください。 受けられるサポートを確認しておく 「子供がいたら仕事との両立は難しそう…」 頭の中でイメージしてそう考える人は多いですよね。ぼんやりとしたイメージをするだけでは、不安になってしまいます。実際に何がどう大変で、どういったサポートがあれば解決しそうかという具体的な内容まで考えてみるのがおすすめです。 例えば、保育園に入ったとしても送り迎えが大変そうだと感じるとします。ここで感じる大変さはなんでしょうか。出勤前に保育園へ送っていく時間がないかもしれないと不安になるのであれば、近くにある通えそうな保育園の登園可能時間を調べてみましょう。想像よりも早くから受け入れてくれるかもしれません。 このように不安要素があるのであれば、具体的な問題点をイメージしていくことで解決できない不安なのか、サポートを受けることで解決しそうな不安なのかがわかります。 まだ未知である子育てとの両立を考えると、全てが不安になってしまいます。どんどんマイナスなイメージを持ってしまう前に、具体的に調べる癖をつけておくといいかもしれません。 身近に助けてくれる人がいないという場合には、自治体のサポートや企業が提供するサービスも視野に入れてみてください。子育てサポートとして、無料でベビーシッターや家事代行が利用できる支援があったり、体調不良の場合にも子供を預かってくれる病児保育というサービスもあります。 調べてみると、意外と多くのサポートが用意されているかもしれません。 また、近くに両親が住んでいるなど、頼ることができる人がいる場合にも、子供を預かってもらったり、迎えにいってもらったりを当たり前と思ってはいけません。もし子供が生まれたら、こういうサポートをして欲しいと希望を伝えておくことが大切です。やってくれると思っていることをやってもらえないという状態は、あなた自身も困ってしまいますし頼られる側にも負担となってしまいます。 パートナーと話し合っておく 具体的にどのような生活が理想なのか、パートナーとしっかり話し合ってみてください。あなたが諦めたくないキャリアがあるなら理解して協力してもらう必要がありますし、同じようにパートナーにも叶えたいキャリアがあるかもしれません。一緒に子育てをしていくパートナーと、しっかりと理想の生活を擦り合わせておくことが重要です。 妊娠・出産をするということは、女性であればキャリアに必ず産前産後の休暇が組み込まれます。会社勤めの方は、その期間にはあなたが担当していた業務を他の誰かに渡さなければならないのです。 休んでいる間に自分の仕事がなくなってしまわないか不安になったり、もっとやりたいことがあったのにと思うかもしれません。そういったモヤモヤや後悔を残さないためにも、しっかりと子供を授かった場合の生活を具体的に話し合う必要があるのです。 まだまだ世の中的に女性が時短勤務をしたり、専業主婦になって家事育児を担当するということが多いですが、男性が専業主夫になるという選択もあるのです。男性育休の制度も拡大されているところですし、母親と父親で順番に育休を取得するというような柔軟な選択も可能になってきています。 今の生活に子供の生活がプラスされるのはきついと思うかもしれませんが、パートナーと話し合うことで子供か仕事かどちらかを選ばなくてもいいという判断をできるかもしれませんよ。 どちらにせよ、ひとりで子供を産み育てることはできません。パートナーとしっかりと話し合った上で納得のいく選択をしていきたいですね。 人に相談してアドバイスをもらう 子供がいる環境で働くということは、実際に経験してみないとわからないことがたくさんあります。だからこそ子育て経験者やキャリアコンサルタントなどのキャリアのプロに相談してみるのはいかがでしょうか。 漠然とあなたが不安に思うことも、他の人の経験を元にアドバイスをもらうことで安心できるはずです。子育て中の友人や職場の先輩に話を聞くと、実際に会社の制度でカバーできる問題や国や地域でのサポートなどを知ることができます。 会社ごとに時短勤務の条件が違っていたりもするので、あなたが理想としている働き方ができるかどうかの判断もつきやすいはずです。 しかし、子供の話などデリケートな問題を身近な人にするのは少し抵抗のある方もいますよね。そういった方は、プロのキャリアコンサルタントに相談するのがおすすめです。あなたの情報が漏れることもありませんし、デリケートな問題も安心して話すことができます。 そして実際に時短勤務で働いている方、子育て中でもフルタイムで働いている方など、さまざまな状況の方と日々話しているプロなので、今後のキャリアの歩み方や仕事と子育てを両立する工夫などたくさんの情報を持っています。 子育てと仕事の両立をしっかりとしていく上で、長期的に考えたキャリアプランを一緒に作成していくこともできます。 キャリアコンサルタントに相談するとなると、転職を考えている人がするイメージですが、実際は少しモヤモヤする、今後のことを考えていきたいという方にもおすすめなのです。 漠然として不安を解消しつつ、今後のキャリアの見通しも立てていくことができるので、30歳を迎えて今後のことを考えていきたい方やまだ20代だけどしっかり準備しておきたいという方は、早めに相談してみるといいかもしれません。

やってられない!職場に嫌気がさしたときにおすすめの3つの行動

「もう30歳になるし、そろそろ子供のこと考えないとな…」「子供ができたら欲しいけど、仕事も頑張りたい!」 そのように考える方は多いのではないでしょうか。結婚や出産が現実問題に近づいてくると、子供か仕事か選ばなければならないと思ってしまいますよね。 この記事は、子供か仕事か選ばなければならない!となる前に、事前準備として参考にしていただけると幸いです。ぜひ最後まで読んでいってくださいね。 30歳で起こる環境の変化とは? 30歳になると仕事上の立場や自分自身の身体など、さまざまな変化が起こる方が多いのではないでしょうか。 そこでここでは、30代を迎えることで変化する環境の例を挙げていきます。20代の方も、これから起こる変化について事前に知っておけると安心ですよ。 会社の中で責任のある立場になってくる 新卒から企業勤めをされている方だと30歳は多くの企業で、管理職など中堅からベテランのポジションになることが多いでしょう。または仕事に慣れてきて、そろそろ将来的なキャリアを考え出したり、転職など環境を変えようと考える方もいるのではないでしょうか。 そのように30歳というのは世間で言う働き盛りの年齢で、今からどのようになっていこうかと考える時期です。企業からしても、今後を考えたときにもっと責任あるポジションを任せていこうかと考える始める時期でもあります。 仕事の内容が少しずつ変わってきていたり、プロジェクトのリーダーを任されたりと、働きながらも自分自身で変化を感じてきている方もいるのではないでしょうか。 そして周りの友人や同僚などにも、変化が起きてくるのがこの年代です。転職や昇進、起業をする人も出てくるでしょう。身近に様々なキャリアの変化を感じることになります。周りの変化を見ていると、自分もこれからのことを考えなければと思いますよね。 このまま今の会社で昇進や昇格を狙っていくのか、今のタイミングで転職や起業など新しいキャリアを進んでいくのかと選択肢がたくさんある時期です。 周りからのプレッシャーを感じる 結婚している方は、両親や周りの友人などから子供はまだ?と聞かれることが多くなるのではないでしょうか。周りの方からすると悪気はなく、ただ気になって聞いているだけかもしれませんが、あなたにとってはプレッシャーだと感じることもあるでしょう。 まだ仕事を頑張りたいから子供のことは考えられないといった場合でも、年齢を重ねていくと子供を持つべきか仕事に専念するべきかを考え始めなければならないのです。 30歳前後になると、同世代の友人がどんどん出産をして、子供と触れ合う機会も多くなります。そうすると子供がいる生活なども身近に感じてきて、子供との生活が現実味を帯びてくるはずです。 身体の状態が変化してくる 30代になると、20代では感じなかった体力の衰えを感じる方も出てきます。通勤での移動だけでも疲れを感じたり、筋肉痛が翌日以降に訪れたりとふとした時に衰えを感じてくることがあるのです。 また女性にとっては、30歳になると出産の年齢を考えなくてはならないタイミングになってきます。まだまだ若い30歳ではありますが、35歳を超えると高齢出産と呼ばれ、妊娠・出産のリスクが高くなってしまうとも言われています。 自分自身では身体の衰えを感じていなくても、妊娠・出産に関わる身体の機能は衰えていってしまいます。健康に、安全に出産をするためには、早めに今後のことを考えなければならないのが現状です。 そういった事情もあり、30歳では子供が欲しいのかどうかという自分の気持ちとも向き合わなければなりません。もちろんこの問題は女性だけでなく男性も同じです。30歳という働き盛りではイメージがつきにくいかもしれませんが、自分の子供が大学卒業するまで働いていようと思うと、順調にいっても53〜54歳ごろまでは働くということです。 今新しいことに挑戦したいと思っていても、しっかりと続けていける仕事内容なのかなど考えていかなければなりません。 子供がいることで仕事に影響がある場面とは? では次に、子供がいることで仕事に影響が生じる具体的な場面をご紹介していきます。 職場や周囲のサポート環境によっては、状況も異なってきますが、一般的なケースを事前に知っておくことで、子供ができた場合の状況をイメージしつつ、「子供がいたら、仕事にどんな影響があるのか?」を考えてみましょう。 急な早退や欠勤が必要になる 子供がいることで仕事に大きく影響するのが、急な早退や欠勤です。 職場に時短勤務をしている方や子供のお迎えをしている方がいるとイメージがつきやすいかもしれませんが、保育園や幼稚園などに預けていても、急な発熱などの体調不良により保育園から「迎えに来てください」という呼び出しの電話が頻繁にかかってきます。登園のタイミングではとても元気だったのに、お昼前には迎えに行かなければならないなんてことも、よくあるのです。 今日は大丈夫と思っていたのに呼び出されることで、仕事の調整が上手くいかなかったり周りに迷惑をかけてしまう場合もあるでしょう。こういった状況で早退することに罪悪感を持ってしまったり、ストレスになる方が多くいます。 子育ては、予測できないことの連続です。スケジュールを自分でコントロールすることは、自分の代わりに子育てをしてくれる万全なサポートでもない限り、ほぼ不可能と言っても過言ではないでしょう。 働く時間に制約が発生する 子育てが始まると、今までできていた残業や休日出勤が簡単にはできなくなり、時短勤務をしなくてはいけないという方も出てくるでしょう。それによって仕事内容が変わってしまったり、部署異動をせざるをえなかったりするかもしれません。子供との生活が始まるまでは、自由に好きなだけ時間を費やして好きな仕事ができていたものの、子育てが始まると制約を受けることになるのです。 今まで通りに納期を設定していると、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。仕事は仕事、家庭は家庭と割り切ることができない状態になるのです。 子供か仕事か、どちらも諦めないための準備はどうすればいい? 子供か仕事か、どちらかを選ぶということはとても難しい問題です。 実際にその時になってみないとわからないと楽観的になるのではなく、事前に準備しておくことで、あなた自身のキャリアも人生も諦めなくて良い状況を作っておきたいですね。 ここに挙げている例を参考に、ぜひ準備しておいてください。 長期的にライフプランを立てる 今特に子供に興味がないという方でも、30代になることで将来的に子供が欲しいのかどうかは考えておかなければなりません。これから年齢を重ねていき、40代50代になった時には自分の子供を育てることが難しくなっているかもしれないからです。 会社勤めであれば定年後、年金生活で子供を育てていくのには不安がありますし、体力的にも子供と出掛けたり抱っこするのも大変だと感じてしまいます。 まだ働き盛りで元気な今だからこそ、仕事のこと、身体のこと、生活のこと全てを含めたライフプランを立てておくことがおすすめです。 「将来的に子供が欲しい?」「いつごろに子育てしたい?」「叶えたいキャリアはどんな姿?」「金銭的な準備はどれくらい必要?」など、全て完璧に計画することは難しいですが、あなた自身がきちんとイメージを持っておくことはとても大切になります。 自分の健康状態を知っておく 今すぐに子供が欲しいというわけでなくても、少しでも子供が欲しいと思うのであれば自分の健康状態を把握しておくと安心できます。今後子供を授かりたいと思った時に、あなたやパートナーのどちらかの健康状態によっては難しいかもしれないのです。 健康状態を把握しておくことで、今すぐ治療をしなければならない可能性もありますし、年齢を重ねてから身体の問題が発覚すると治療が間に合わないということもあります。まずは自分とパートナーの健康状態をしっかりと把握することで、これからのことを安心して話せる状態になってみてください。 受けられるサポートを確認しておく 「子供がいたら仕事との両立は難しそう…」 頭の中でイメージしてそう考える人は多いですよね。ぼんやりとしたイメージをするだけでは、不安になってしまいます。実際に何がどう大変で、どういったサポートがあれば解決しそうかという具体的な内容まで考えてみるのがおすすめです。 例えば、保育園に入ったとしても送り迎えが大変そうだと感じるとします。ここで感じる大変さはなんでしょうか。出勤前に保育園へ送っていく時間がないかもしれないと不安になるのであれば、近くにある通えそうな保育園の登園可能時間を調べてみましょう。想像よりも早くから受け入れてくれるかもしれません。 このように不安要素があるのであれば、具体的な問題点をイメージしていくことで解決できない不安なのか、サポートを受けることで解決しそうな不安なのかがわかります。 まだ未知である子育てとの両立を考えると、全てが不安になってしまいます。どんどんマイナスなイメージを持ってしまう前に、具体的に調べる癖をつけておくといいかもしれません。 身近に助けてくれる人がいないという場合には、自治体のサポートや企業が提供するサービスも視野に入れてみてください。子育てサポートとして、無料でベビーシッターや家事代行が利用できる支援があったり、体調不良の場合にも子供を預かってくれる病児保育というサービスもあります。 調べてみると、意外と多くのサポートが用意されているかもしれません。 また、近くに両親が住んでいるなど、頼ることができる人がいる場合にも、子供を預かってもらったり、迎えにいってもらったりを当たり前と思ってはいけません。もし子供が生まれたら、こういうサポートをして欲しいと希望を伝えておくことが大切です。やってくれると思っていることをやってもらえないという状態は、あなた自身も困ってしまいますし頼られる側にも負担となってしまいます。 パートナーと話し合っておく 具体的にどのような生活が理想なのか、パートナーとしっかり話し合ってみてください。あなたが諦めたくないキャリアがあるなら理解して協力してもらう必要がありますし、同じようにパートナーにも叶えたいキャリアがあるかもしれません。一緒に子育てをしていくパートナーと、しっかりと理想の生活を擦り合わせておくことが重要です。 妊娠・出産をするということは、女性であればキャリアに必ず産前産後の休暇が組み込まれます。会社勤めの方は、その期間にはあなたが担当していた業務を他の誰かに渡さなければならないのです。 休んでいる間に自分の仕事がなくなってしまわないか不安になったり、もっとやりたいことがあったのにと思うかもしれません。そういったモヤモヤや後悔を残さないためにも、しっかりと子供を授かった場合の生活を具体的に話し合う必要があるのです。 まだまだ世の中的に女性が時短勤務をしたり、専業主婦になって家事育児を担当するということが多いですが、男性が専業主夫になるという選択もあるのです。男性育休の制度も拡大されているところですし、母親と父親で順番に育休を取得するというような柔軟な選択も可能になってきています。 今の生活に子供の生活がプラスされるのはきついと思うかもしれませんが、パートナーと話し合うことで子供か仕事かどちらかを選ばなくてもいいという判断をできるかもしれませんよ。 どちらにせよ、ひとりで子供を産み育てることはできません。パートナーとしっかりと話し合った上で納得のいく選択をしていきたいですね。 人に相談してアドバイスをもらう 子供がいる環境で働くということは、実際に経験してみないとわからないことがたくさんあります。だからこそ子育て経験者やキャリアコンサルタントなどのキャリアのプロに相談してみるのはいかがでしょうか。 漠然とあなたが不安に思うことも、他の人の経験を元にアドバイスをもらうことで安心できるはずです。子育て中の友人や職場の先輩に話を聞くと、実際に会社の制度でカバーできる問題や国や地域でのサポートなどを知ることができます。 会社ごとに時短勤務の条件が違っていたりもするので、あなたが理想としている働き方ができるかどうかの判断もつきやすいはずです。 しかし、子供の話などデリケートな問題を身近な人にするのは少し抵抗のある方もいますよね。そういった方は、プロのキャリアコンサルタントに相談するのがおすすめです。あなたの情報が漏れることもありませんし、デリケートな問題も安心して話すことができます。 そして実際に時短勤務で働いている方、子育て中でもフルタイムで働いている方など、さまざまな状況の方と日々話しているプロなので、今後のキャリアの歩み方や仕事と子育てを両立する工夫などたくさんの情報を持っています。 子育てと仕事の両立をしっかりとしていく上で、長期的に考えたキャリアプランを一緒に作成していくこともできます。 キャリアコンサルタントに相談するとなると、転職を考えている人がするイメージですが、実際は少しモヤモヤする、今後のことを考えていきたいという方にもおすすめなのです。 漠然として不安を解消しつつ、今後のキャリアの見通しも立てていくことができるので、30歳を迎えて今後のことを考えていきたい方やまだ20代だけどしっかり準備しておきたいという方は、早めに相談してみるといいかもしれません。

入社10年目でもう仕事を辞めたいと思ったら…知っておきたい対処法

「もう30歳になるし、そろそろ子供のこと考えないとな…」「子供ができたら欲しいけど、仕事も頑張りたい!」 そのように考える方は多いのではないでしょうか。結婚や出産が現実問題に近づいてくると、子供か仕事か選ばなければならないと思ってしまいますよね。 この記事は、子供か仕事か選ばなければならない!となる前に、事前準備として参考にしていただけると幸いです。ぜひ最後まで読んでいってくださいね。 30歳で起こる環境の変化とは? 30歳になると仕事上の立場や自分自身の身体など、さまざまな変化が起こる方が多いのではないでしょうか。 そこでここでは、30代を迎えることで変化する環境の例を挙げていきます。20代の方も、これから起こる変化について事前に知っておけると安心ですよ。 会社の中で責任のある立場になってくる 新卒から企業勤めをされている方だと30歳は多くの企業で、管理職など中堅からベテランのポジションになることが多いでしょう。または仕事に慣れてきて、そろそろ将来的なキャリアを考え出したり、転職など環境を変えようと考える方もいるのではないでしょうか。 そのように30歳というのは世間で言う働き盛りの年齢で、今からどのようになっていこうかと考える時期です。企業からしても、今後を考えたときにもっと責任あるポジションを任せていこうかと考える始める時期でもあります。 仕事の内容が少しずつ変わってきていたり、プロジェクトのリーダーを任されたりと、働きながらも自分自身で変化を感じてきている方もいるのではないでしょうか。 そして周りの友人や同僚などにも、変化が起きてくるのがこの年代です。転職や昇進、起業をする人も出てくるでしょう。身近に様々なキャリアの変化を感じることになります。周りの変化を見ていると、自分もこれからのことを考えなければと思いますよね。 このまま今の会社で昇進や昇格を狙っていくのか、今のタイミングで転職や起業など新しいキャリアを進んでいくのかと選択肢がたくさんある時期です。 周りからのプレッシャーを感じる 結婚している方は、両親や周りの友人などから子供はまだ?と聞かれることが多くなるのではないでしょうか。周りの方からすると悪気はなく、ただ気になって聞いているだけかもしれませんが、あなたにとってはプレッシャーだと感じることもあるでしょう。 まだ仕事を頑張りたいから子供のことは考えられないといった場合でも、年齢を重ねていくと子供を持つべきか仕事に専念するべきかを考え始めなければならないのです。 30歳前後になると、同世代の友人がどんどん出産をして、子供と触れ合う機会も多くなります。そうすると子供がいる生活なども身近に感じてきて、子供との生活が現実味を帯びてくるはずです。 身体の状態が変化してくる 30代になると、20代では感じなかった体力の衰えを感じる方も出てきます。通勤での移動だけでも疲れを感じたり、筋肉痛が翌日以降に訪れたりとふとした時に衰えを感じてくることがあるのです。 また女性にとっては、30歳になると出産の年齢を考えなくてはならないタイミングになってきます。まだまだ若い30歳ではありますが、35歳を超えると高齢出産と呼ばれ、妊娠・出産のリスクが高くなってしまうとも言われています。 自分自身では身体の衰えを感じていなくても、妊娠・出産に関わる身体の機能は衰えていってしまいます。健康に、安全に出産をするためには、早めに今後のことを考えなければならないのが現状です。 そういった事情もあり、30歳では子供が欲しいのかどうかという自分の気持ちとも向き合わなければなりません。もちろんこの問題は女性だけでなく男性も同じです。30歳という働き盛りではイメージがつきにくいかもしれませんが、自分の子供が大学卒業するまで働いていようと思うと、順調にいっても53〜54歳ごろまでは働くということです。 今新しいことに挑戦したいと思っていても、しっかりと続けていける仕事内容なのかなど考えていかなければなりません。 子供がいることで仕事に影響がある場面とは? では次に、子供がいることで仕事に影響が生じる具体的な場面をご紹介していきます。 職場や周囲のサポート環境によっては、状況も異なってきますが、一般的なケースを事前に知っておくことで、子供ができた場合の状況をイメージしつつ、「子供がいたら、仕事にどんな影響があるのか?」を考えてみましょう。 急な早退や欠勤が必要になる 子供がいることで仕事に大きく影響するのが、急な早退や欠勤です。 職場に時短勤務をしている方や子供のお迎えをしている方がいるとイメージがつきやすいかもしれませんが、保育園や幼稚園などに預けていても、急な発熱などの体調不良により保育園から「迎えに来てください」という呼び出しの電話が頻繁にかかってきます。登園のタイミングではとても元気だったのに、お昼前には迎えに行かなければならないなんてことも、よくあるのです。 今日は大丈夫と思っていたのに呼び出されることで、仕事の調整が上手くいかなかったり周りに迷惑をかけてしまう場合もあるでしょう。こういった状況で早退することに罪悪感を持ってしまったり、ストレスになる方が多くいます。 子育ては、予測できないことの連続です。スケジュールを自分でコントロールすることは、自分の代わりに子育てをしてくれる万全なサポートでもない限り、ほぼ不可能と言っても過言ではないでしょう。 働く時間に制約が発生する 子育てが始まると、今までできていた残業や休日出勤が簡単にはできなくなり、時短勤務をしなくてはいけないという方も出てくるでしょう。それによって仕事内容が変わってしまったり、部署異動をせざるをえなかったりするかもしれません。子供との生活が始まるまでは、自由に好きなだけ時間を費やして好きな仕事ができていたものの、子育てが始まると制約を受けることになるのです。 今まで通りに納期を設定していると、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。仕事は仕事、家庭は家庭と割り切ることができない状態になるのです。 子供か仕事か、どちらも諦めないための準備はどうすればいい? 子供か仕事か、どちらかを選ぶということはとても難しい問題です。 実際にその時になってみないとわからないと楽観的になるのではなく、事前に準備しておくことで、あなた自身のキャリアも人生も諦めなくて良い状況を作っておきたいですね。 ここに挙げている例を参考に、ぜひ準備しておいてください。 長期的にライフプランを立てる 今特に子供に興味がないという方でも、30代になることで将来的に子供が欲しいのかどうかは考えておかなければなりません。これから年齢を重ねていき、40代50代になった時には自分の子供を育てることが難しくなっているかもしれないからです。 会社勤めであれば定年後、年金生活で子供を育てていくのには不安がありますし、体力的にも子供と出掛けたり抱っこするのも大変だと感じてしまいます。 まだ働き盛りで元気な今だからこそ、仕事のこと、身体のこと、生活のこと全てを含めたライフプランを立てておくことがおすすめです。 「将来的に子供が欲しい?」「いつごろに子育てしたい?」「叶えたいキャリアはどんな姿?」「金銭的な準備はどれくらい必要?」など、全て完璧に計画することは難しいですが、あなた自身がきちんとイメージを持っておくことはとても大切になります。 自分の健康状態を知っておく 今すぐに子供が欲しいというわけでなくても、少しでも子供が欲しいと思うのであれば自分の健康状態を把握しておくと安心できます。今後子供を授かりたいと思った時に、あなたやパートナーのどちらかの健康状態によっては難しいかもしれないのです。 健康状態を把握しておくことで、今すぐ治療をしなければならない可能性もありますし、年齢を重ねてから身体の問題が発覚すると治療が間に合わないということもあります。まずは自分とパートナーの健康状態をしっかりと把握することで、これからのことを安心して話せる状態になってみてください。 受けられるサポートを確認しておく 「子供がいたら仕事との両立は難しそう…」 頭の中でイメージしてそう考える人は多いですよね。ぼんやりとしたイメージをするだけでは、不安になってしまいます。実際に何がどう大変で、どういったサポートがあれば解決しそうかという具体的な内容まで考えてみるのがおすすめです。 例えば、保育園に入ったとしても送り迎えが大変そうだと感じるとします。ここで感じる大変さはなんでしょうか。出勤前に保育園へ送っていく時間がないかもしれないと不安になるのであれば、近くにある通えそうな保育園の登園可能時間を調べてみましょう。想像よりも早くから受け入れてくれるかもしれません。 このように不安要素があるのであれば、具体的な問題点をイメージしていくことで解決できない不安なのか、サポートを受けることで解決しそうな不安なのかがわかります。 まだ未知である子育てとの両立を考えると、全てが不安になってしまいます。どんどんマイナスなイメージを持ってしまう前に、具体的に調べる癖をつけておくといいかもしれません。 身近に助けてくれる人がいないという場合には、自治体のサポートや企業が提供するサービスも視野に入れてみてください。子育てサポートとして、無料でベビーシッターや家事代行が利用できる支援があったり、体調不良の場合にも子供を預かってくれる病児保育というサービスもあります。 調べてみると、意外と多くのサポートが用意されているかもしれません。 また、近くに両親が住んでいるなど、頼ることができる人がいる場合にも、子供を預かってもらったり、迎えにいってもらったりを当たり前と思ってはいけません。もし子供が生まれたら、こういうサポートをして欲しいと希望を伝えておくことが大切です。やってくれると思っていることをやってもらえないという状態は、あなた自身も困ってしまいますし頼られる側にも負担となってしまいます。 パートナーと話し合っておく 具体的にどのような生活が理想なのか、パートナーとしっかり話し合ってみてください。あなたが諦めたくないキャリアがあるなら理解して協力してもらう必要がありますし、同じようにパートナーにも叶えたいキャリアがあるかもしれません。一緒に子育てをしていくパートナーと、しっかりと理想の生活を擦り合わせておくことが重要です。 妊娠・出産をするということは、女性であればキャリアに必ず産前産後の休暇が組み込まれます。会社勤めの方は、その期間にはあなたが担当していた業務を他の誰かに渡さなければならないのです。 休んでいる間に自分の仕事がなくなってしまわないか不安になったり、もっとやりたいことがあったのにと思うかもしれません。そういったモヤモヤや後悔を残さないためにも、しっかりと子供を授かった場合の生活を具体的に話し合う必要があるのです。 まだまだ世の中的に女性が時短勤務をしたり、専業主婦になって家事育児を担当するということが多いですが、男性が専業主夫になるという選択もあるのです。男性育休の制度も拡大されているところですし、母親と父親で順番に育休を取得するというような柔軟な選択も可能になってきています。 今の生活に子供の生活がプラスされるのはきついと思うかもしれませんが、パートナーと話し合うことで子供か仕事かどちらかを選ばなくてもいいという判断をできるかもしれませんよ。 どちらにせよ、ひとりで子供を産み育てることはできません。パートナーとしっかりと話し合った上で納得のいく選択をしていきたいですね。 人に相談してアドバイスをもらう 子供がいる環境で働くということは、実際に経験してみないとわからないことがたくさんあります。だからこそ子育て経験者やキャリアコンサルタントなどのキャリアのプロに相談してみるのはいかがでしょうか。 漠然とあなたが不安に思うことも、他の人の経験を元にアドバイスをもらうことで安心できるはずです。子育て中の友人や職場の先輩に話を聞くと、実際に会社の制度でカバーできる問題や国や地域でのサポートなどを知ることができます。 会社ごとに時短勤務の条件が違っていたりもするので、あなたが理想としている働き方ができるかどうかの判断もつきやすいはずです。 しかし、子供の話などデリケートな問題を身近な人にするのは少し抵抗のある方もいますよね。そういった方は、プロのキャリアコンサルタントに相談するのがおすすめです。あなたの情報が漏れることもありませんし、デリケートな問題も安心して話すことができます。 そして実際に時短勤務で働いている方、子育て中でもフルタイムで働いている方など、さまざまな状況の方と日々話しているプロなので、今後のキャリアの歩み方や仕事と子育てを両立する工夫などたくさんの情報を持っています。 子育てと仕事の両立をしっかりとしていく上で、長期的に考えたキャリアプランを一緒に作成していくこともできます。 キャリアコンサルタントに相談するとなると、転職を考えている人がするイメージですが、実際は少しモヤモヤする、今後のことを考えていきたいという方にもおすすめなのです。 漠然として不安を解消しつつ、今後のキャリアの見通しも立てていくことができるので、30歳を迎えて今後のことを考えていきたい方やまだ20代だけどしっかり準備しておきたいという方は、早めに相談してみるといいかもしれません。

「時短勤務って迷惑!」と言われない人がしている3つの気遣い

「もう30歳になるし、そろそろ子供のこと考えないとな…」「子供ができたら欲しいけど、仕事も頑張りたい!」 そのように考える方は多いのではないでしょうか。結婚や出産が現実問題に近づいてくると、子供か仕事か選ばなければならないと思ってしまいますよね。 この記事は、子供か仕事か選ばなければならない!となる前に、事前準備として参考にしていただけると幸いです。ぜひ最後まで読んでいってくださいね。 30歳で起こる環境の変化とは? 30歳になると仕事上の立場や自分自身の身体など、さまざまな変化が起こる方が多いのではないでしょうか。 そこでここでは、30代を迎えることで変化する環境の例を挙げていきます。20代の方も、これから起こる変化について事前に知っておけると安心ですよ。 会社の中で責任のある立場になってくる 新卒から企業勤めをされている方だと30歳は多くの企業で、管理職など中堅からベテランのポジションになることが多いでしょう。または仕事に慣れてきて、そろそろ将来的なキャリアを考え出したり、転職など環境を変えようと考える方もいるのではないでしょうか。 そのように30歳というのは世間で言う働き盛りの年齢で、今からどのようになっていこうかと考える時期です。企業からしても、今後を考えたときにもっと責任あるポジションを任せていこうかと考える始める時期でもあります。 仕事の内容が少しずつ変わってきていたり、プロジェクトのリーダーを任されたりと、働きながらも自分自身で変化を感じてきている方もいるのではないでしょうか。 そして周りの友人や同僚などにも、変化が起きてくるのがこの年代です。転職や昇進、起業をする人も出てくるでしょう。身近に様々なキャリアの変化を感じることになります。周りの変化を見ていると、自分もこれからのことを考えなければと思いますよね。 このまま今の会社で昇進や昇格を狙っていくのか、今のタイミングで転職や起業など新しいキャリアを進んでいくのかと選択肢がたくさんある時期です。 周りからのプレッシャーを感じる 結婚している方は、両親や周りの友人などから子供はまだ?と聞かれることが多くなるのではないでしょうか。周りの方からすると悪気はなく、ただ気になって聞いているだけかもしれませんが、あなたにとってはプレッシャーだと感じることもあるでしょう。 まだ仕事を頑張りたいから子供のことは考えられないといった場合でも、年齢を重ねていくと子供を持つべきか仕事に専念するべきかを考え始めなければならないのです。 30歳前後になると、同世代の友人がどんどん出産をして、子供と触れ合う機会も多くなります。そうすると子供がいる生活なども身近に感じてきて、子供との生活が現実味を帯びてくるはずです。 身体の状態が変化してくる 30代になると、20代では感じなかった体力の衰えを感じる方も出てきます。通勤での移動だけでも疲れを感じたり、筋肉痛が翌日以降に訪れたりとふとした時に衰えを感じてくることがあるのです。 また女性にとっては、30歳になると出産の年齢を考えなくてはならないタイミングになってきます。まだまだ若い30歳ではありますが、35歳を超えると高齢出産と呼ばれ、妊娠・出産のリスクが高くなってしまうとも言われています。 自分自身では身体の衰えを感じていなくても、妊娠・出産に関わる身体の機能は衰えていってしまいます。健康に、安全に出産をするためには、早めに今後のことを考えなければならないのが現状です。 そういった事情もあり、30歳では子供が欲しいのかどうかという自分の気持ちとも向き合わなければなりません。もちろんこの問題は女性だけでなく男性も同じです。30歳という働き盛りではイメージがつきにくいかもしれませんが、自分の子供が大学卒業するまで働いていようと思うと、順調にいっても53〜54歳ごろまでは働くということです。 今新しいことに挑戦したいと思っていても、しっかりと続けていける仕事内容なのかなど考えていかなければなりません。 子供がいることで仕事に影響がある場面とは? では次に、子供がいることで仕事に影響が生じる具体的な場面をご紹介していきます。 職場や周囲のサポート環境によっては、状況も異なってきますが、一般的なケースを事前に知っておくことで、子供ができた場合の状況をイメージしつつ、「子供がいたら、仕事にどんな影響があるのか?」を考えてみましょう。 急な早退や欠勤が必要になる 子供がいることで仕事に大きく影響するのが、急な早退や欠勤です。 職場に時短勤務をしている方や子供のお迎えをしている方がいるとイメージがつきやすいかもしれませんが、保育園や幼稚園などに預けていても、急な発熱などの体調不良により保育園から「迎えに来てください」という呼び出しの電話が頻繁にかかってきます。登園のタイミングではとても元気だったのに、お昼前には迎えに行かなければならないなんてことも、よくあるのです。 今日は大丈夫と思っていたのに呼び出されることで、仕事の調整が上手くいかなかったり周りに迷惑をかけてしまう場合もあるでしょう。こういった状況で早退することに罪悪感を持ってしまったり、ストレスになる方が多くいます。 子育ては、予測できないことの連続です。スケジュールを自分でコントロールすることは、自分の代わりに子育てをしてくれる万全なサポートでもない限り、ほぼ不可能と言っても過言ではないでしょう。 働く時間に制約が発生する 子育てが始まると、今までできていた残業や休日出勤が簡単にはできなくなり、時短勤務をしなくてはいけないという方も出てくるでしょう。それによって仕事内容が変わってしまったり、部署異動をせざるをえなかったりするかもしれません。子供との生活が始まるまでは、自由に好きなだけ時間を費やして好きな仕事ができていたものの、子育てが始まると制約を受けることになるのです。 今まで通りに納期を設定していると、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。仕事は仕事、家庭は家庭と割り切ることができない状態になるのです。 子供か仕事か、どちらも諦めないための準備はどうすればいい? 子供か仕事か、どちらかを選ぶということはとても難しい問題です。 実際にその時になってみないとわからないと楽観的になるのではなく、事前に準備しておくことで、あなた自身のキャリアも人生も諦めなくて良い状況を作っておきたいですね。 ここに挙げている例を参考に、ぜひ準備しておいてください。 長期的にライフプランを立てる 今特に子供に興味がないという方でも、30代になることで将来的に子供が欲しいのかどうかは考えておかなければなりません。これから年齢を重ねていき、40代50代になった時には自分の子供を育てることが難しくなっているかもしれないからです。 会社勤めであれば定年後、年金生活で子供を育てていくのには不安がありますし、体力的にも子供と出掛けたり抱っこするのも大変だと感じてしまいます。 まだ働き盛りで元気な今だからこそ、仕事のこと、身体のこと、生活のこと全てを含めたライフプランを立てておくことがおすすめです。 「将来的に子供が欲しい?」「いつごろに子育てしたい?」「叶えたいキャリアはどんな姿?」「金銭的な準備はどれくらい必要?」など、全て完璧に計画することは難しいですが、あなた自身がきちんとイメージを持っておくことはとても大切になります。 自分の健康状態を知っておく 今すぐに子供が欲しいというわけでなくても、少しでも子供が欲しいと思うのであれば自分の健康状態を把握しておくと安心できます。今後子供を授かりたいと思った時に、あなたやパートナーのどちらかの健康状態によっては難しいかもしれないのです。 健康状態を把握しておくことで、今すぐ治療をしなければならない可能性もありますし、年齢を重ねてから身体の問題が発覚すると治療が間に合わないということもあります。まずは自分とパートナーの健康状態をしっかりと把握することで、これからのことを安心して話せる状態になってみてください。 受けられるサポートを確認しておく 「子供がいたら仕事との両立は難しそう…」 頭の中でイメージしてそう考える人は多いですよね。ぼんやりとしたイメージをするだけでは、不安になってしまいます。実際に何がどう大変で、どういったサポートがあれば解決しそうかという具体的な内容まで考えてみるのがおすすめです。 例えば、保育園に入ったとしても送り迎えが大変そうだと感じるとします。ここで感じる大変さはなんでしょうか。出勤前に保育園へ送っていく時間がないかもしれないと不安になるのであれば、近くにある通えそうな保育園の登園可能時間を調べてみましょう。想像よりも早くから受け入れてくれるかもしれません。 このように不安要素があるのであれば、具体的な問題点をイメージしていくことで解決できない不安なのか、サポートを受けることで解決しそうな不安なのかがわかります。 まだ未知である子育てとの両立を考えると、全てが不安になってしまいます。どんどんマイナスなイメージを持ってしまう前に、具体的に調べる癖をつけておくといいかもしれません。 身近に助けてくれる人がいないという場合には、自治体のサポートや企業が提供するサービスも視野に入れてみてください。子育てサポートとして、無料でベビーシッターや家事代行が利用できる支援があったり、体調不良の場合にも子供を預かってくれる病児保育というサービスもあります。 調べてみると、意外と多くのサポートが用意されているかもしれません。 また、近くに両親が住んでいるなど、頼ることができる人がいる場合にも、子供を預かってもらったり、迎えにいってもらったりを当たり前と思ってはいけません。もし子供が生まれたら、こういうサポートをして欲しいと希望を伝えておくことが大切です。やってくれると思っていることをやってもらえないという状態は、あなた自身も困ってしまいますし頼られる側にも負担となってしまいます。 パートナーと話し合っておく 具体的にどのような生活が理想なのか、パートナーとしっかり話し合ってみてください。あなたが諦めたくないキャリアがあるなら理解して協力してもらう必要がありますし、同じようにパートナーにも叶えたいキャリアがあるかもしれません。一緒に子育てをしていくパートナーと、しっかりと理想の生活を擦り合わせておくことが重要です。 妊娠・出産をするということは、女性であればキャリアに必ず産前産後の休暇が組み込まれます。会社勤めの方は、その期間にはあなたが担当していた業務を他の誰かに渡さなければならないのです。 休んでいる間に自分の仕事がなくなってしまわないか不安になったり、もっとやりたいことがあったのにと思うかもしれません。そういったモヤモヤや後悔を残さないためにも、しっかりと子供を授かった場合の生活を具体的に話し合う必要があるのです。 まだまだ世の中的に女性が時短勤務をしたり、専業主婦になって家事育児を担当するということが多いですが、男性が専業主夫になるという選択もあるのです。男性育休の制度も拡大されているところですし、母親と父親で順番に育休を取得するというような柔軟な選択も可能になってきています。 今の生活に子供の生活がプラスされるのはきついと思うかもしれませんが、パートナーと話し合うことで子供か仕事かどちらかを選ばなくてもいいという判断をできるかもしれませんよ。 どちらにせよ、ひとりで子供を産み育てることはできません。パートナーとしっかりと話し合った上で納得のいく選択をしていきたいですね。 人に相談してアドバイスをもらう 子供がいる環境で働くということは、実際に経験してみないとわからないことがたくさんあります。だからこそ子育て経験者やキャリアコンサルタントなどのキャリアのプロに相談してみるのはいかがでしょうか。 漠然とあなたが不安に思うことも、他の人の経験を元にアドバイスをもらうことで安心できるはずです。子育て中の友人や職場の先輩に話を聞くと、実際に会社の制度でカバーできる問題や国や地域でのサポートなどを知ることができます。 会社ごとに時短勤務の条件が違っていたりもするので、あなたが理想としている働き方ができるかどうかの判断もつきやすいはずです。 しかし、子供の話などデリケートな問題を身近な人にするのは少し抵抗のある方もいますよね。そういった方は、プロのキャリアコンサルタントに相談するのがおすすめです。あなたの情報が漏れることもありませんし、デリケートな問題も安心して話すことができます。 そして実際に時短勤務で働いている方、子育て中でもフルタイムで働いている方など、さまざまな状況の方と日々話しているプロなので、今後のキャリアの歩み方や仕事と子育てを両立する工夫などたくさんの情報を持っています。 子育てと仕事の両立をしっかりとしていく上で、長期的に考えたキャリアプランを一緒に作成していくこともできます。 キャリアコンサルタントに相談するとなると、転職を考えている人がするイメージですが、実際は少しモヤモヤする、今後のことを考えていきたいという方にもおすすめなのです。 漠然として不安を解消しつつ、今後のキャリアの見通しも立てていくことができるので、30歳を迎えて今後のことを考えていきたい方やまだ20代だけどしっかり準備しておきたいという方は、早めに相談してみるといいかもしれません。

仕事の辞め癖と逃げ癖、その末路には何がある?

「もう30歳になるし、そろそろ子供のこと考えないとな…」「子供ができたら欲しいけど、仕事も頑張りたい!」 そのように考える方は多いのではないでしょうか。結婚や出産が現実問題に近づいてくると、子供か仕事か選ばなければならないと思ってしまいますよね。 この記事は、子供か仕事か選ばなければならない!となる前に、事前準備として参考にしていただけると幸いです。ぜひ最後まで読んでいってくださいね。 30歳で起こる環境の変化とは? 30歳になると仕事上の立場や自分自身の身体など、さまざまな変化が起こる方が多いのではないでしょうか。 そこでここでは、30代を迎えることで変化する環境の例を挙げていきます。20代の方も、これから起こる変化について事前に知っておけると安心ですよ。 会社の中で責任のある立場になってくる 新卒から企業勤めをされている方だと30歳は多くの企業で、管理職など中堅からベテランのポジションになることが多いでしょう。または仕事に慣れてきて、そろそろ将来的なキャリアを考え出したり、転職など環境を変えようと考える方もいるのではないでしょうか。 そのように30歳というのは世間で言う働き盛りの年齢で、今からどのようになっていこうかと考える時期です。企業からしても、今後を考えたときにもっと責任あるポジションを任せていこうかと考える始める時期でもあります。 仕事の内容が少しずつ変わってきていたり、プロジェクトのリーダーを任されたりと、働きながらも自分自身で変化を感じてきている方もいるのではないでしょうか。 そして周りの友人や同僚などにも、変化が起きてくるのがこの年代です。転職や昇進、起業をする人も出てくるでしょう。身近に様々なキャリアの変化を感じることになります。周りの変化を見ていると、自分もこれからのことを考えなければと思いますよね。 このまま今の会社で昇進や昇格を狙っていくのか、今のタイミングで転職や起業など新しいキャリアを進んでいくのかと選択肢がたくさんある時期です。 周りからのプレッシャーを感じる 結婚している方は、両親や周りの友人などから子供はまだ?と聞かれることが多くなるのではないでしょうか。周りの方からすると悪気はなく、ただ気になって聞いているだけかもしれませんが、あなたにとってはプレッシャーだと感じることもあるでしょう。 まだ仕事を頑張りたいから子供のことは考えられないといった場合でも、年齢を重ねていくと子供を持つべきか仕事に専念するべきかを考え始めなければならないのです。 30歳前後になると、同世代の友人がどんどん出産をして、子供と触れ合う機会も多くなります。そうすると子供がいる生活なども身近に感じてきて、子供との生活が現実味を帯びてくるはずです。 身体の状態が変化してくる 30代になると、20代では感じなかった体力の衰えを感じる方も出てきます。通勤での移動だけでも疲れを感じたり、筋肉痛が翌日以降に訪れたりとふとした時に衰えを感じてくることがあるのです。 また女性にとっては、30歳になると出産の年齢を考えなくてはならないタイミングになってきます。まだまだ若い30歳ではありますが、35歳を超えると高齢出産と呼ばれ、妊娠・出産のリスクが高くなってしまうとも言われています。 自分自身では身体の衰えを感じていなくても、妊娠・出産に関わる身体の機能は衰えていってしまいます。健康に、安全に出産をするためには、早めに今後のことを考えなければならないのが現状です。 そういった事情もあり、30歳では子供が欲しいのかどうかという自分の気持ちとも向き合わなければなりません。もちろんこの問題は女性だけでなく男性も同じです。30歳という働き盛りではイメージがつきにくいかもしれませんが、自分の子供が大学卒業するまで働いていようと思うと、順調にいっても53〜54歳ごろまでは働くということです。 今新しいことに挑戦したいと思っていても、しっかりと続けていける仕事内容なのかなど考えていかなければなりません。 子供がいることで仕事に影響がある場面とは? では次に、子供がいることで仕事に影響が生じる具体的な場面をご紹介していきます。 職場や周囲のサポート環境によっては、状況も異なってきますが、一般的なケースを事前に知っておくことで、子供ができた場合の状況をイメージしつつ、「子供がいたら、仕事にどんな影響があるのか?」を考えてみましょう。 急な早退や欠勤が必要になる 子供がいることで仕事に大きく影響するのが、急な早退や欠勤です。 職場に時短勤務をしている方や子供のお迎えをしている方がいるとイメージがつきやすいかもしれませんが、保育園や幼稚園などに預けていても、急な発熱などの体調不良により保育園から「迎えに来てください」という呼び出しの電話が頻繁にかかってきます。登園のタイミングではとても元気だったのに、お昼前には迎えに行かなければならないなんてことも、よくあるのです。 今日は大丈夫と思っていたのに呼び出されることで、仕事の調整が上手くいかなかったり周りに迷惑をかけてしまう場合もあるでしょう。こういった状況で早退することに罪悪感を持ってしまったり、ストレスになる方が多くいます。 子育ては、予測できないことの連続です。スケジュールを自分でコントロールすることは、自分の代わりに子育てをしてくれる万全なサポートでもない限り、ほぼ不可能と言っても過言ではないでしょう。 働く時間に制約が発生する 子育てが始まると、今までできていた残業や休日出勤が簡単にはできなくなり、時短勤務をしなくてはいけないという方も出てくるでしょう。それによって仕事内容が変わってしまったり、部署異動をせざるをえなかったりするかもしれません。子供との生活が始まるまでは、自由に好きなだけ時間を費やして好きな仕事ができていたものの、子育てが始まると制約を受けることになるのです。 今まで通りに納期を設定していると、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。仕事は仕事、家庭は家庭と割り切ることができない状態になるのです。 子供か仕事か、どちらも諦めないための準備はどうすればいい? 子供か仕事か、どちらかを選ぶということはとても難しい問題です。 実際にその時になってみないとわからないと楽観的になるのではなく、事前に準備しておくことで、あなた自身のキャリアも人生も諦めなくて良い状況を作っておきたいですね。 ここに挙げている例を参考に、ぜひ準備しておいてください。 長期的にライフプランを立てる 今特に子供に興味がないという方でも、30代になることで将来的に子供が欲しいのかどうかは考えておかなければなりません。これから年齢を重ねていき、40代50代になった時には自分の子供を育てることが難しくなっているかもしれないからです。 会社勤めであれば定年後、年金生活で子供を育てていくのには不安がありますし、体力的にも子供と出掛けたり抱っこするのも大変だと感じてしまいます。 まだ働き盛りで元気な今だからこそ、仕事のこと、身体のこと、生活のこと全てを含めたライフプランを立てておくことがおすすめです。 「将来的に子供が欲しい?」「いつごろに子育てしたい?」「叶えたいキャリアはどんな姿?」「金銭的な準備はどれくらい必要?」など、全て完璧に計画することは難しいですが、あなた自身がきちんとイメージを持っておくことはとても大切になります。 自分の健康状態を知っておく 今すぐに子供が欲しいというわけでなくても、少しでも子供が欲しいと思うのであれば自分の健康状態を把握しておくと安心できます。今後子供を授かりたいと思った時に、あなたやパートナーのどちらかの健康状態によっては難しいかもしれないのです。 健康状態を把握しておくことで、今すぐ治療をしなければならない可能性もありますし、年齢を重ねてから身体の問題が発覚すると治療が間に合わないということもあります。まずは自分とパートナーの健康状態をしっかりと把握することで、これからのことを安心して話せる状態になってみてください。 受けられるサポートを確認しておく 「子供がいたら仕事との両立は難しそう…」 頭の中でイメージしてそう考える人は多いですよね。ぼんやりとしたイメージをするだけでは、不安になってしまいます。実際に何がどう大変で、どういったサポートがあれば解決しそうかという具体的な内容まで考えてみるのがおすすめです。 例えば、保育園に入ったとしても送り迎えが大変そうだと感じるとします。ここで感じる大変さはなんでしょうか。出勤前に保育園へ送っていく時間がないかもしれないと不安になるのであれば、近くにある通えそうな保育園の登園可能時間を調べてみましょう。想像よりも早くから受け入れてくれるかもしれません。 このように不安要素があるのであれば、具体的な問題点をイメージしていくことで解決できない不安なのか、サポートを受けることで解決しそうな不安なのかがわかります。 まだ未知である子育てとの両立を考えると、全てが不安になってしまいます。どんどんマイナスなイメージを持ってしまう前に、具体的に調べる癖をつけておくといいかもしれません。 身近に助けてくれる人がいないという場合には、自治体のサポートや企業が提供するサービスも視野に入れてみてください。子育てサポートとして、無料でベビーシッターや家事代行が利用できる支援があったり、体調不良の場合にも子供を預かってくれる病児保育というサービスもあります。 調べてみると、意外と多くのサポートが用意されているかもしれません。 また、近くに両親が住んでいるなど、頼ることができる人がいる場合にも、子供を預かってもらったり、迎えにいってもらったりを当たり前と思ってはいけません。もし子供が生まれたら、こういうサポートをして欲しいと希望を伝えておくことが大切です。やってくれると思っていることをやってもらえないという状態は、あなた自身も困ってしまいますし頼られる側にも負担となってしまいます。 パートナーと話し合っておく 具体的にどのような生活が理想なのか、パートナーとしっかり話し合ってみてください。あなたが諦めたくないキャリアがあるなら理解して協力してもらう必要がありますし、同じようにパートナーにも叶えたいキャリアがあるかもしれません。一緒に子育てをしていくパートナーと、しっかりと理想の生活を擦り合わせておくことが重要です。 妊娠・出産をするということは、女性であればキャリアに必ず産前産後の休暇が組み込まれます。会社勤めの方は、その期間にはあなたが担当していた業務を他の誰かに渡さなければならないのです。 休んでいる間に自分の仕事がなくなってしまわないか不安になったり、もっとやりたいことがあったのにと思うかもしれません。そういったモヤモヤや後悔を残さないためにも、しっかりと子供を授かった場合の生活を具体的に話し合う必要があるのです。 まだまだ世の中的に女性が時短勤務をしたり、専業主婦になって家事育児を担当するということが多いですが、男性が専業主夫になるという選択もあるのです。男性育休の制度も拡大されているところですし、母親と父親で順番に育休を取得するというような柔軟な選択も可能になってきています。 今の生活に子供の生活がプラスされるのはきついと思うかもしれませんが、パートナーと話し合うことで子供か仕事かどちらかを選ばなくてもいいという判断をできるかもしれませんよ。 どちらにせよ、ひとりで子供を産み育てることはできません。パートナーとしっかりと話し合った上で納得のいく選択をしていきたいですね。 人に相談してアドバイスをもらう 子供がいる環境で働くということは、実際に経験してみないとわからないことがたくさんあります。だからこそ子育て経験者やキャリアコンサルタントなどのキャリアのプロに相談してみるのはいかがでしょうか。 漠然とあなたが不安に思うことも、他の人の経験を元にアドバイスをもらうことで安心できるはずです。子育て中の友人や職場の先輩に話を聞くと、実際に会社の制度でカバーできる問題や国や地域でのサポートなどを知ることができます。 会社ごとに時短勤務の条件が違っていたりもするので、あなたが理想としている働き方ができるかどうかの判断もつきやすいはずです。 しかし、子供の話などデリケートな問題を身近な人にするのは少し抵抗のある方もいますよね。そういった方は、プロのキャリアコンサルタントに相談するのがおすすめです。あなたの情報が漏れることもありませんし、デリケートな問題も安心して話すことができます。 そして実際に時短勤務で働いている方、子育て中でもフルタイムで働いている方など、さまざまな状況の方と日々話しているプロなので、今後のキャリアの歩み方や仕事と子育てを両立する工夫などたくさんの情報を持っています。 子育てと仕事の両立をしっかりとしていく上で、長期的に考えたキャリアプランを一緒に作成していくこともできます。 キャリアコンサルタントに相談するとなると、転職を考えている人がするイメージですが、実際は少しモヤモヤする、今後のことを考えていきたいという方にもおすすめなのです。 漠然として不安を解消しつつ、今後のキャリアの見通しも立てていくことができるので、30歳を迎えて今後のことを考えていきたい方やまだ20代だけどしっかり準備しておきたいという方は、早めに相談してみるといいかもしれません。

仕事がわからない時の聞き方・暗黙のルールを確認しよう

「もう30歳になるし、そろそろ子供のこと考えないとな…」「子供ができたら欲しいけど、仕事も頑張りたい!」 そのように考える方は多いのではないでしょうか。結婚や出産が現実問題に近づいてくると、子供か仕事か選ばなければならないと思ってしまいますよね。 この記事は、子供か仕事か選ばなければならない!となる前に、事前準備として参考にしていただけると幸いです。ぜひ最後まで読んでいってくださいね。 30歳で起こる環境の変化とは? 30歳になると仕事上の立場や自分自身の身体など、さまざまな変化が起こる方が多いのではないでしょうか。 そこでここでは、30代を迎えることで変化する環境の例を挙げていきます。20代の方も、これから起こる変化について事前に知っておけると安心ですよ。 会社の中で責任のある立場になってくる 新卒から企業勤めをされている方だと30歳は多くの企業で、管理職など中堅からベテランのポジションになることが多いでしょう。または仕事に慣れてきて、そろそろ将来的なキャリアを考え出したり、転職など環境を変えようと考える方もいるのではないでしょうか。 そのように30歳というのは世間で言う働き盛りの年齢で、今からどのようになっていこうかと考える時期です。企業からしても、今後を考えたときにもっと責任あるポジションを任せていこうかと考える始める時期でもあります。 仕事の内容が少しずつ変わってきていたり、プロジェクトのリーダーを任されたりと、働きながらも自分自身で変化を感じてきている方もいるのではないでしょうか。 そして周りの友人や同僚などにも、変化が起きてくるのがこの年代です。転職や昇進、起業をする人も出てくるでしょう。身近に様々なキャリアの変化を感じることになります。周りの変化を見ていると、自分もこれからのことを考えなければと思いますよね。 このまま今の会社で昇進や昇格を狙っていくのか、今のタイミングで転職や起業など新しいキャリアを進んでいくのかと選択肢がたくさんある時期です。 周りからのプレッシャーを感じる 結婚している方は、両親や周りの友人などから子供はまだ?と聞かれることが多くなるのではないでしょうか。周りの方からすると悪気はなく、ただ気になって聞いているだけかもしれませんが、あなたにとってはプレッシャーだと感じることもあるでしょう。 まだ仕事を頑張りたいから子供のことは考えられないといった場合でも、年齢を重ねていくと子供を持つべきか仕事に専念するべきかを考え始めなければならないのです。 30歳前後になると、同世代の友人がどんどん出産をして、子供と触れ合う機会も多くなります。そうすると子供がいる生活なども身近に感じてきて、子供との生活が現実味を帯びてくるはずです。 身体の状態が変化してくる 30代になると、20代では感じなかった体力の衰えを感じる方も出てきます。通勤での移動だけでも疲れを感じたり、筋肉痛が翌日以降に訪れたりとふとした時に衰えを感じてくることがあるのです。 また女性にとっては、30歳になると出産の年齢を考えなくてはならないタイミングになってきます。まだまだ若い30歳ではありますが、35歳を超えると高齢出産と呼ばれ、妊娠・出産のリスクが高くなってしまうとも言われています。 自分自身では身体の衰えを感じていなくても、妊娠・出産に関わる身体の機能は衰えていってしまいます。健康に、安全に出産をするためには、早めに今後のことを考えなければならないのが現状です。 そういった事情もあり、30歳では子供が欲しいのかどうかという自分の気持ちとも向き合わなければなりません。もちろんこの問題は女性だけでなく男性も同じです。30歳という働き盛りではイメージがつきにくいかもしれませんが、自分の子供が大学卒業するまで働いていようと思うと、順調にいっても53〜54歳ごろまでは働くということです。 今新しいことに挑戦したいと思っていても、しっかりと続けていける仕事内容なのかなど考えていかなければなりません。 子供がいることで仕事に影響がある場面とは? では次に、子供がいることで仕事に影響が生じる具体的な場面をご紹介していきます。 職場や周囲のサポート環境によっては、状況も異なってきますが、一般的なケースを事前に知っておくことで、子供ができた場合の状況をイメージしつつ、「子供がいたら、仕事にどんな影響があるのか?」を考えてみましょう。 急な早退や欠勤が必要になる 子供がいることで仕事に大きく影響するのが、急な早退や欠勤です。 職場に時短勤務をしている方や子供のお迎えをしている方がいるとイメージがつきやすいかもしれませんが、保育園や幼稚園などに預けていても、急な発熱などの体調不良により保育園から「迎えに来てください」という呼び出しの電話が頻繁にかかってきます。登園のタイミングではとても元気だったのに、お昼前には迎えに行かなければならないなんてことも、よくあるのです。 今日は大丈夫と思っていたのに呼び出されることで、仕事の調整が上手くいかなかったり周りに迷惑をかけてしまう場合もあるでしょう。こういった状況で早退することに罪悪感を持ってしまったり、ストレスになる方が多くいます。 子育ては、予測できないことの連続です。スケジュールを自分でコントロールすることは、自分の代わりに子育てをしてくれる万全なサポートでもない限り、ほぼ不可能と言っても過言ではないでしょう。 働く時間に制約が発生する 子育てが始まると、今までできていた残業や休日出勤が簡単にはできなくなり、時短勤務をしなくてはいけないという方も出てくるでしょう。それによって仕事内容が変わってしまったり、部署異動をせざるをえなかったりするかもしれません。子供との生活が始まるまでは、自由に好きなだけ時間を費やして好きな仕事ができていたものの、子育てが始まると制約を受けることになるのです。 今まで通りに納期を設定していると、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。仕事は仕事、家庭は家庭と割り切ることができない状態になるのです。 子供か仕事か、どちらも諦めないための準備はどうすればいい? 子供か仕事か、どちらかを選ぶということはとても難しい問題です。 実際にその時になってみないとわからないと楽観的になるのではなく、事前に準備しておくことで、あなた自身のキャリアも人生も諦めなくて良い状況を作っておきたいですね。 ここに挙げている例を参考に、ぜひ準備しておいてください。 長期的にライフプランを立てる 今特に子供に興味がないという方でも、30代になることで将来的に子供が欲しいのかどうかは考えておかなければなりません。これから年齢を重ねていき、40代50代になった時には自分の子供を育てることが難しくなっているかもしれないからです。 会社勤めであれば定年後、年金生活で子供を育てていくのには不安がありますし、体力的にも子供と出掛けたり抱っこするのも大変だと感じてしまいます。 まだ働き盛りで元気な今だからこそ、仕事のこと、身体のこと、生活のこと全てを含めたライフプランを立てておくことがおすすめです。 「将来的に子供が欲しい?」「いつごろに子育てしたい?」「叶えたいキャリアはどんな姿?」「金銭的な準備はどれくらい必要?」など、全て完璧に計画することは難しいですが、あなた自身がきちんとイメージを持っておくことはとても大切になります。 自分の健康状態を知っておく 今すぐに子供が欲しいというわけでなくても、少しでも子供が欲しいと思うのであれば自分の健康状態を把握しておくと安心できます。今後子供を授かりたいと思った時に、あなたやパートナーのどちらかの健康状態によっては難しいかもしれないのです。 健康状態を把握しておくことで、今すぐ治療をしなければならない可能性もありますし、年齢を重ねてから身体の問題が発覚すると治療が間に合わないということもあります。まずは自分とパートナーの健康状態をしっかりと把握することで、これからのことを安心して話せる状態になってみてください。 受けられるサポートを確認しておく 「子供がいたら仕事との両立は難しそう…」 頭の中でイメージしてそう考える人は多いですよね。ぼんやりとしたイメージをするだけでは、不安になってしまいます。実際に何がどう大変で、どういったサポートがあれば解決しそうかという具体的な内容まで考えてみるのがおすすめです。 例えば、保育園に入ったとしても送り迎えが大変そうだと感じるとします。ここで感じる大変さはなんでしょうか。出勤前に保育園へ送っていく時間がないかもしれないと不安になるのであれば、近くにある通えそうな保育園の登園可能時間を調べてみましょう。想像よりも早くから受け入れてくれるかもしれません。 このように不安要素があるのであれば、具体的な問題点をイメージしていくことで解決できない不安なのか、サポートを受けることで解決しそうな不安なのかがわかります。 まだ未知である子育てとの両立を考えると、全てが不安になってしまいます。どんどんマイナスなイメージを持ってしまう前に、具体的に調べる癖をつけておくといいかもしれません。 身近に助けてくれる人がいないという場合には、自治体のサポートや企業が提供するサービスも視野に入れてみてください。子育てサポートとして、無料でベビーシッターや家事代行が利用できる支援があったり、体調不良の場合にも子供を預かってくれる病児保育というサービスもあります。 調べてみると、意外と多くのサポートが用意されているかもしれません。 また、近くに両親が住んでいるなど、頼ることができる人がいる場合にも、子供を預かってもらったり、迎えにいってもらったりを当たり前と思ってはいけません。もし子供が生まれたら、こういうサポートをして欲しいと希望を伝えておくことが大切です。やってくれると思っていることをやってもらえないという状態は、あなた自身も困ってしまいますし頼られる側にも負担となってしまいます。 パートナーと話し合っておく 具体的にどのような生活が理想なのか、パートナーとしっかり話し合ってみてください。あなたが諦めたくないキャリアがあるなら理解して協力してもらう必要がありますし、同じようにパートナーにも叶えたいキャリアがあるかもしれません。一緒に子育てをしていくパートナーと、しっかりと理想の生活を擦り合わせておくことが重要です。 妊娠・出産をするということは、女性であればキャリアに必ず産前産後の休暇が組み込まれます。会社勤めの方は、その期間にはあなたが担当していた業務を他の誰かに渡さなければならないのです。 休んでいる間に自分の仕事がなくなってしまわないか不安になったり、もっとやりたいことがあったのにと思うかもしれません。そういったモヤモヤや後悔を残さないためにも、しっかりと子供を授かった場合の生活を具体的に話し合う必要があるのです。 まだまだ世の中的に女性が時短勤務をしたり、専業主婦になって家事育児を担当するということが多いですが、男性が専業主夫になるという選択もあるのです。男性育休の制度も拡大されているところですし、母親と父親で順番に育休を取得するというような柔軟な選択も可能になってきています。 今の生活に子供の生活がプラスされるのはきついと思うかもしれませんが、パートナーと話し合うことで子供か仕事かどちらかを選ばなくてもいいという判断をできるかもしれませんよ。 どちらにせよ、ひとりで子供を産み育てることはできません。パートナーとしっかりと話し合った上で納得のいく選択をしていきたいですね。 人に相談してアドバイスをもらう 子供がいる環境で働くということは、実際に経験してみないとわからないことがたくさんあります。だからこそ子育て経験者やキャリアコンサルタントなどのキャリアのプロに相談してみるのはいかがでしょうか。 漠然とあなたが不安に思うことも、他の人の経験を元にアドバイスをもらうことで安心できるはずです。子育て中の友人や職場の先輩に話を聞くと、実際に会社の制度でカバーできる問題や国や地域でのサポートなどを知ることができます。 会社ごとに時短勤務の条件が違っていたりもするので、あなたが理想としている働き方ができるかどうかの判断もつきやすいはずです。 しかし、子供の話などデリケートな問題を身近な人にするのは少し抵抗のある方もいますよね。そういった方は、プロのキャリアコンサルタントに相談するのがおすすめです。あなたの情報が漏れることもありませんし、デリケートな問題も安心して話すことができます。 そして実際に時短勤務で働いている方、子育て中でもフルタイムで働いている方など、さまざまな状況の方と日々話しているプロなので、今後のキャリアの歩み方や仕事と子育てを両立する工夫などたくさんの情報を持っています。 子育てと仕事の両立をしっかりとしていく上で、長期的に考えたキャリアプランを一緒に作成していくこともできます。 キャリアコンサルタントに相談するとなると、転職を考えている人がするイメージですが、実際は少しモヤモヤする、今後のことを考えていきたいという方にもおすすめなのです。 漠然として不安を解消しつつ、今後のキャリアの見通しも立てていくことができるので、30歳を迎えて今後のことを考えていきたい方やまだ20代だけどしっかり準備しておきたいという方は、早めに相談してみるといいかもしれません。

キャリアに悩む50代必見。モヤモヤの原因と中年の危機を乗り越えるヒント

50代に入り、ふと「このままでいいのか」と考えることが増えたという方は多いのではないでしょうか。 仕事での役割や家庭環境、体力などが変化しやすい50代は、約5割〜8割の就労者が漠然とした不安や虚無感、葛藤を抱えるといわれています。 本記事ではキャリアに悩む50代に向けて、よくある悩みの原因や具体的な乗り越え方について解説します。悩んだときのNG行動も紹介するので、ぜひ参考にしてください。 「中年の危機」の50代はキャリアに悩みやすい時期 50代でキャリアの悩みを抱える人が増えるのは、この時期に多くの人が「ミッドライフ・クライシス」に陥ることが一因として挙げられます。 ミッドライフ・クライシスとは、人生の折り返し地点で感じる不安や葛藤のこと。別名「中年の危機」「第二の思春期」とも呼ばれます。 50代は、身体的な変化や子育て終了による喪失感、キャリアの停滞など、自分のアイデンティティが揺らぐような大きな出来事が起こりやすいです。 その中で、過去の選択に対する後悔や将来に対する不安が生まれてミッドライフ・クライシスになり、あらゆる場面でパフォーマンス低下を招きます。 50代によくあるキャリアの悩みとは まずは、50代によくあるキャリアの悩みの原因をチェックしていきましょう。原因がわかれば、効果的な対処法も見つけやすくなるはずです。 責任増大または役職定年 50代は、職場で求められる役割や背負う責任が大きく変わる時期です。 たとえば「ベテラン」や「役職者」として大きな責任を背負い、心身ともに疲弊してしまうケースは少なくありません。対して、一定の年齢でポストを退く「役職定年」がある会社では、50代中盤から責任や権限、給与が大幅に下がり、モチベーションが下がってしまうこともあります。 どちらにせよ、本人の意図に反する形で責任が増えたり減ったりするため、キャリアの悩みにつながりやすいです。 給与の伸び悩み 役職定年やポスト減少に伴い50代で発生するのが、給与の伸び悩み。また、たとえ今のポストを維持できたとしても、50代は昇進や昇給の限界を迎えやすいです。 組織の構造的な問題により、50代の収入は下がる可能性はあっても、上がる可能性は低いといわれています。 一方、50代は子どもの教育費、住宅ローン、健康管理費などにお金がかかり、生活費は全年代の中で最も高いです。「入ってくるお金は減るのに出ていくお金は増える」という状況は、将来の不安へとつながるでしょう。 専門性の陳腐化 50代はこれまでの経験を活かした知識・技術を持っている人が多いですが、技術革新のスピードが早い現代においては、その専門性が求められにくくなっています。 以前は希少とされた専門性も、テクノロジーが進化した現代では価値が下がり、これまで武器にできていたスキルが急に市場で通用しなくなるケースがあるのです。 専門性が陳腐化すると、新しい職場環境にも対応しにくく、キャリアの停滞やモチベーション低下を引き起こす原因になるでしょう。 健康リスク 長年の業務による疲弊、体力や集中力の低下、生活習慣病の兆候、更年期症状の出現などなど…。50代では、心身のあちこちに変化が現れ、不調を感じる日が増えるかもしれません。 しかし「これまで通りのスタイルで働くのがきつい」と感じても、働き方を変えれば収入が下がるリスクが高く、つい無理をしてしまうという人も多いでしょう。 50代は仕事と健康の両立を目指す必要がありますが、これまで仕事一筋だった人ほど、両立に悩みがちです。 将来や定年後のキャリアについて 年金や老後資金への不安、今のスキルが今後も社会で通用するかなど、50代では将来への不安もより現実的で重くなります。 また、50代に突入すると、自身の「定年退職」について考える機会も増えるでしょう。 今はキャリアが長期化しており、60代以降も働くのが主流になっています。年齢を重ねても働ける環境があるのは嬉しい反面、再就職・再雇用がうまくいくか」「健康面に不安がある中で定年後も働けるか」といった心配も生まれやすいです。 50代のキャリアの悩みを軽減させるポイント5つ キャリアの悩みを抱えやすい50代ですが、ほんの少し行動や考え方を変えるだけで悩みを軽減できる場合もあります。ここでは、悩み軽減につながる5つのポイントを解説しましょう。 経済対策をしておく お金の心配は尽きないものの、不安が強いとキャリアの悩みは深刻化します。悩みを大きくしないためには、自分なりの経済対策方法を見つけておくのが大切です。 手軽に取り組みやすい経済対策の一つとして挙げられるのが、家計のダウンサイジング。ダウンサイジングにより家計のコストを削減できれば、収入が横ばいでも金銭的なゆとりが生まれるでしょう。 今のうちから無駄を省いた生活を定着させておくことで、定年して収入が減っても生活を維持しやすくなります。 この他、積立NISAやiDeCoなどの活用、年金の繰り下げ受給の検討などをするのもおすすめです。 「いそかつ」で自分を見つめ直す 「いそかつ」とは「五十路での活動」の略で、50代のビジネスパーソンがこれまでの仕事人生を棚卸しし、自分の価値観やスキルを見つめ直すことを指します。 50代までの職務経験・得意分野・喜びを感じた出来事などを振り返り、そこから人生100年時代を見据えて必要な仕事・生活・学びを再構築していくのです。 「これまで」の整理と「これから」の目標設定を同時に行うことで、今後の働き方の軸が見えてきやすく、現状のキャリアの悩みを解決する道筋が見つかるでしょう。 スキルの強化や習得 今持っているスキルの強化や新たなスキルの習得に取り組み、専門性を高めるのも重要です。 50代はすでに「長年の豊富な経験」という武器を持っています。現状の武器に新たなスキルをプラスすることで、「長年の経験と新技術を持つ人材」として市場価値が高まり、企業から重宝されやすくなるでしょう。 専門性があれば、今の職場で活躍できるだけでなく、長期的に活躍できるキャリアの土台にもなります。充実したセカンドキャリアや、将来の安定収入につながる可能性が高いです。 健康管理の徹底 50代は、心身から発せられる「SOSサイン」を敏感にキャッチしなくてはいけません。健康面に問題があればキャリアの選択肢も限られてしまい、人生の充実度や幸福度にも影響します。 現状、健康に過ごせている場合でも、生活習慣病の予防と筋力維持はマストです。無理のない範囲で適度な運動や食事の栄養バランス管理を行い、健康維持に努めましょう。 また、定期的な健康診断や自分自身による日々の体調観察を欠かさないのもポイントです。 マインドセットの転換 「まだ頑張らなければ」という強迫観念が、キャリアの悩みを引き起こしているケースも少なくありません。 しかし、がむしゃらに働いたり、小さな子どもを育てるのに奮闘したりといったことがひと段落する50代は、必要以上に頑張るのではなく自分を労わる方向へと徐々にシフトしていきましょう。 50代は「人生の後半戦の始まり」ともいわれています。社会の一員としてキャリアを重ねるのも重要ですが、自分の人生をしっかり楽しむのも同じくらい重要です。 50代のキャリアの悩みを乗り越える方法 ここからはより具体的に、キャリアの悩みを乗り越える方法について解説します。 キャリアコンサルティングを受ける 「将来に漠然と不安がある」「このままでいいのかとモヤモヤする」 50代が抱えるキャリアの問題は多岐に渡るからこそ、本人だけでは核心に迫れずこのような思いを抱えてしまう人も多いです。そんなときは、キャリアの悩みを専門とするプロに相談し、一緒に問題解決のヒントを見つけましょう。 50代のキャリアコンサルティングでは、長年の経験を強みとして再定義し、この年代ならではの課題や将来設計に対して的確なアドバイスを行います。 キャリアコンサルティングが、今後のキャリアを自分でコントロールするための「最初の一歩」になるはずです。 キャリアの棚卸しをする キャリアの棚卸しをするのも、悩み解決に有効な方法の一つです。キャリアの棚卸しを行うと、自分の市場価値を客観的に把握でき、強みの「見える化」ができます。 すでに持っているスキルや経験を整理することで、自信が向上して不安軽減につながったり、定年後の働き方のイメージがより具体的になったりするでしょう。 「何をしてきたか」「何ができるか」「何をしたいか」という3つを軸にキャリアの棚卸しを進めると、今後の方向性が見えやすいです。 セカンドキャリアのプランを立てる 現在の会社での再雇用・異業種への挑戦・起業・アルバイトなど、セカンドキャリアにはいくつもの選択肢があります。 充実した未来にするために、50代のうちからセカンドキャリアの方向性を定めて準備しておきましょう。 セカンドキャリアのプランを立てるには、まず「何歳まで働くか」「どのような生活がしたいか」というゴールを設定します。そのゴールから逆算して、今のうちに不足スキルを補ったり、マネープランを再設計したりしてみてください。 転職・働き方の変更を検討する 体力や将来への不安が強い場合は、退職・転職を検討するのもありです。長く社会で活躍し続けるためには、50代で「細く長く働ける環境を選ぶ」のも一つの選択肢といえます。 50代での転職は高い即戦力性が求められ、成功率はあまり高くありません。しかし、今は50代に特化した転職支援サービスも登場しており、やり方やスキル次第で50代での転職も十分可能です。 また、今の職場に在籍したまま、時短勤務やリモートワークといった別の働き方に切り替えるという方法もあります。 社会的つながりを増やす 50代のキャリアの悩みは、役割・責任減少によるストレスが原因である場合も多いため、社外に居場所を作るのも効果的です。 社会的つながりが増えることで精神的に安定し、悩みやストレスが軽減する可能性があります。また、異業種の人との交流から、悩み解決のヒントが得られる場合もあるでしょう。 社会的つながりを増やす方法としては、習い事やボランティア、副業などが挙げられます。 特に副業は、定年後の収入源確保や自身のスキルを活かした生きがい発見につながりやすく、50代からのキャリア形成に良い影響をもたらしやすいです。 キャリアに悩む50代がやってはいけないこと 最後は、キャリアに悩む50代がやってはいけないことを紹介します。無意識にやってしまうことも多いため、注意が必要です。 過去に固執する 過去の肩書や成功体験にこだわると、プライドが邪魔をして現実を正しく受け止められません。また、若かった頃の能力や体力、地位を現在の自分と比較するのも、悲観や絶望につながりかねません。 今につながっている過去も大切であるものの固執せず、「今」や「これから」に意識を向けましょう。 年下上司や周囲の意見を謙虚な姿勢で受け入れ、新しいことを学ぼうとする意欲を見せるのが大切です。 「人生失敗」「手遅れ」と諦める 若い頃のようなキャリアの爆発的上昇は、50代では見込めません。そのため、中には「人生失敗」「手遅れ」など、諦めに似たモヤモヤを抱く人もいるでしょう。 しかし実際のところ、本当に取り返しのつかないような事態に陥っているケースは極めて稀で、多くはミッドライフ・クライシスがもたらす心理状態の一つです。 ここで諦めてしまえば、将来の可能性を狭めてしまうリスクがあるため、冷静な視点でキャリアや人生の再構築を考えてください。 健康を犠牲にする 悩みを払拭するために、今まで以上に仕事に打ち込もうとする50代もいます。 しかし、体力が落ちている50代にとって無理は禁物。疲れているのに無理をすると不安やストレスがさらに増幅し、余計に悩みが大きくなります。 悩みを直視し続けると精神的に疲弊するため気分転換は必要ですが、健康を犠牲にする方法は適切とはいえません。運動や没頭できる趣味、入浴など、自分にとってプラスになる方法を選びましょう。 今の悩みを乗り越えて、50代以降のキャリアを充実させよう 50代はミッドライフ・クライシスに陥りやすく、自己評価が下がってキャリアの悩みを抱えやすいです。 しかしこのような状況は、さまざまな変化をきちんと受け止めて、着実に次のステージへ進むための準備をしているともいえます。 自分らしい人生の第2章を再設計するチャンスでもあるため、今の感情をまずは認めて、そこから乗り越え方を見つけていきましょう!

40代独身女性が働き方に違和感を持つ理由。疲れたときの対処法

「40代になって、今の働き方に違和感を覚えるようになった」「今の働き方に疲れた40代独身女性はどうすればいい?」 独身、子育て中、介護中、転職中、起業など、40代の女性は一人ひとりのライフステージが大きく異なります。 そのため「自分軸を大切にした働き方」を模索する必要がありますが、なかなか自分らしい働き方が見つからず、悩んでしまうこともあるでしょう。 本記事では40代独身の女性に向けて、働き方に違和感を持つ理由や押さえておきたい知識、疲れたときの対処法などを解説します。 40代の独身女性が働き方に違和感を持つ理由6選 まずは、今の働き方にモヤモヤする原因から探っていきましょう。40代の独身女性が働き方に違和感を持つ主な理由は、以下の通りです。 職場の人間関係にストレスがある 40代は、上司と部下の間で板挟みになって、人間関係のストレスが増えやすいです。折り合いの悪い相手と長年同じ職場で働くことで、ストレスが限界に達するケースもあります。 また、独身女性は「未婚」を理由に、職場内でシングルハラスメントを受けることも。 シングルハラスメントとは、未婚者・独身者に対する不用意な言動のことを指します。「まだ結婚しないの?」と聞く、「結婚してこそ一人前」と独身者を否定する、「独身だから時間の融通が利くでしょ」と優先的に業務を押し付けるなどの行為は、シングルハラスメントの代表的事例です。 体力的に限界 ホルモンバランスの変化や体力の低下により、40代は無理が利きにくくなる年齢です。残業や休日出勤といった時間外労働が多い職場で働いている女性や、運動量の多い仕事に就いている女性は、40代で体力の限界を感じて働き方に違和感を持つ場合があります。 また、現時点では問題なくハードワークをこなせていても、未来を想像して「今の働き方を続けられるか」という不安を抱くかもしれません。 40代以降の働き方は「頑張り続ける」よりも「持続可能か」が重要なポイントとなるため、限界を超える前に働き方を見直すのがおすすめです。 経済的に不安 「思ったように給料が上がらなかった」「出世コースから外れてしまい、今後の昇給が見込めない」このような経済的な不安から、働き方に違和感や不満を持つ場合もあるでしょう。 独身者は、日々の生活費から老後の資金まで全て一人で賄う必要があるからこそ、収入に関してよりシビアになるものです。 しかし収入に関する不安は、今の仕事にプラスアルファで副業をする、資産運用を行うなど、働き方を変える以外の方法でも解消させられる可能性があります。具体的な目標額を設定し、目標に応じた適切な行動を取ることで、将来の安心へとつながりやすいです。 会社や自分のキャリアの将来性が見えない リスク管理が欠如している、意思決定が遅い、顧客数や売上の低迷が続いているなどの理由により、今の会社の将来性を不安視している女性もいるのではないでしょうか。また、会社の将来性にはそこまで問題がなくても、「今の職場では自身の将来・キャリアが見えない」と感じ、不安が募るケースも少なくありません。 将来性が見えないまま働くと、モチベーションの低下やキャリアの停滞、市場価値の低下といった重大なリスクにつながる恐れがあります。 残りの社会人人生を豊かにするためにも、40代で働き方やキャリアを見直すのは有効といえるでしょう。 今の仕事にやりがいや成長を感じなくなった 40代独身女性は社会人経験が長いからこそ、仕事でやりがいを感じる機会が減り、成長実感を得にくいです。 順調に仕事をこなしていてもどこか「つまらない」と感じたり、ある日急に「新しい挑戦や働き方を模索したい」という衝動が湧いたりするかもしれません。 また、年齢を重ねるにつれて会社の価値観と自分の考え方にズレが生じ、仕事へのやりがいを失くしてしまうこともあります。 自分の中でキャリアの優先度が変わった 仕事に対する考え方は、時間の経過とともに変わります。そのため、勤続年数を重ねるうちに、自分の中でキャリアの優先度が変わる場合もあるでしょう。 20代のうちはキャリアが最優先だったとしても、40代では「もっと私生活も大切にしたい」「キャリア構築より専門性を発揮したい」など、考え方が変わることは珍しくありません。 特に近年は価値観が多様化し、それに伴い新しい働き方も次々登場しています。かつては一辺倒になりがちだった独身女性の働き方にバリエーションが加わったことで、キャリアの優先順位を見直す人は多いです。 働き方を変えたい40代独身女性が押さえておきたいポイント 情報不足の状態で働き方を変えようとするのは危険です。ここでは、働き方を変えたい40代独身女性が押さえておくべきポイントについて解説します。 40代女性の平均年収は300万円台 国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」によると、40代女性の平均年収は343万円です。 なお、同世代男性の平均年収は600万円台であり、日本の男女間賃金格差は縮小傾向にあるものの、依然として開きが大きい現実が浮き彫りになっています。 40代の独身女性が働き方の変更を検討する際には、収入面や退職金などについてよく考慮しましょう。 もちろん「収入が高い仕事=良い働き方」ではありませんが、生活と心を安定させるためにはある程度の収入が欠かせません。 転職では「即戦力+マネジメント能力」が求められる 若手人材に比べると難易度は高くなりやすいですが、40代での転職は十分可能です。40代の独身女性が働き方を変えたいなら、転職を視野に入れるのもありでしょう。 ただし40代での転職は、これまでの経験・スキルを即戦力として活かすことが前提とされます。また、マネジメント能力や組織構築能力が重視される傾向です。 そのため、同業種もしくはスキルを活かせる異業種への転職が有利となります。自分が評価されやすい業界・職種を分析し、戦略的に活動するのが転職成功のコツです。 スキルアップや資格取得に積極的な姿勢が必要 AIやテクノロジーの進化により、従来のスキルだけでは将来的に戦力外となるリスクもゼロではありません。働き方を変えるためには、これまでの経験に加えて、新たなスキルや資格の取得に挑戦してみるのもおすすめです。 年齢を重ねても新しいことを学ぼうとする姿勢は、社内評価や転職活動でも高評価につながります。能力が向上すればキャリアの選択肢が増え、理想の働き方を実現できる可能性が高いです。 専門性が高い人材は常に一定の需要があるので、50代・60代以降も長く活躍しやすいでしょう。 40代の独身女性によく見られる働き方のパターン 「今の働き方には違和感があるけど、自分に合う働き方がわからない」という方もいるのではないでしょうか。 ここでは、40代の独身女性によく見られる働き方のパターンを紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。 会社員として働く 会社員は、40代独身女性に最も多い働き方といえるでしょう。 安定した雇用と収入が見込めるうえ、退職金をはじめとする福利厚生の充実、社会的信用の高さなどが会社員として働くメリットです。 かつては働き方の自由度が低いのが大きなデメリットとなっていましたが、近年は多様な働き方を認める職場も増えてきました。ただし、結果や成果を求められ、責任が重くなりやすい傾向にあります。 専門職・資格職に就く 医師、弁護士、公認会計士、保育士、介護福祉士、デザイナーなどのような、専門職・資格職に就いている40代独身女性も多いです。 専門職や資格職では、高度な知識・技術・経験が求められるため、高待遇や高収入に期待できます。専門スキルを活かして社会貢献できるため、やりがいにもつながりやすいです。 一方で、専門分野が限定されているからこそ、キャリアチェンジが難しくなりやすいというデメリットもあります。 パート・派遣・契約社員 パート・派遣・契約社員は、ワークライフバランスを重視している40代独身女性に多い働き方です。 かつては、非正規雇用というだけでネガティブなイメージを持たれがちでしたが、現在は「待遇・処遇の改善」「多様なキャリア形成の認知」などによって、価値を正当に評価されつつあります。柔軟な働き方ができ、自分の生活リズムも大切にできるところが魅力です。 しかし、正社員に比べるとやはり低賃金・不安定な雇用になりやすい点は、理解しておきましょう。 フリーランス・自営業 特定の会社に雇われず、自分のスキルや能力だけで生計を立てている40代独身女性もいます。 フリーランスや自営業は、自由度が高いのが最大の強み。「どのような仕事を請け負うか」「いつ・どこで働くか」などは、基本的に全て自分で決められます。 ですが自由度が高い分、契約や営業、健康保険、年金などあらゆる手続きを自分で行わなくてはいけません。また、収入に波があるため、社会的信用も低めです。 Wワーク かつて民間企業では副業禁止が一般的でしたが、2018年に厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を発表したのをきっかけに、一気に副業解禁の流れが加速しました。 今では、2つの仕事を掛け持ちして収入を得る働き方もスタンダードとなっています。 単に収入アップにつながるだけでなく、一方の仕事が不安定になっても、もう一方があるため収入が途絶えるリスクが低いのがWワークの強みです。2つの仕事を両立させるバランス調整が必須なため、時間やスケジュール管理が得意な人に向いています。 今の働き方に疲れた40代独身女性におすすめの対処法 ここでは、今の働き方に疲れ、現状を変えたいと思う40代独身女性におすすめの対処法を解説します。 有給休暇でリフレッシュを図る 疲労解消に最も効果的なのは、休息です。「今すぐ何かしらの対処法を取らないと」と焦るかもしれませんが、まずはゆっくり休むのも立派な対処法の一つといえます。 有給休暇を取って仕事から物理的に離れ、心身の疲労回復を図りましょう。 また、休んでいる間は、仕事や働き方について考えたり、仕事に関するデータ・資料・情報などを見たりするのも控えてください。 悩みや理想の働き方を明確にする 自分が今の働き方のどこに違和感を持っているのか、どんな働き方なら気持ちよく働けるのかなどを、紙に書き出してみるのがおすすめです。 頭の中にある悩みや感情、不安などを全て書き出すと、客観的に自分を見つめ直せます。溜め込んでいた気持ちを外に出すことで、抱えているストレスの軽減にもつながるでしょう。 なお、単に書いて終わりではなく、最後には読み返すのを習慣にすると、自己理解がより深まります。 収支のバランスを見直し、貯蓄を増やす 本当に働き方を変えるのかまだ決断できていない状態でも、収支のバランスを見直してコツコツ貯蓄を増やしておきましょう。 貯蓄があれば「働き方を変えるために転職しよう!」と決心した際も、すぐに行動に移せます。また、たとえ今の働き方を維持する場合でも、貯蓄はあって困るものではありません。 支出を思いのままに管理できるのは独身ならではの強みでもあるため、取り組み次第で大きな貯蓄を達成できる可能性があります。 キャリアコンサルティングを受ける 40代の独身女性は、さまざまな働き方の選択肢を持っています。各働き方について自分一人で綿密な情報を集めるのは困難なため、キャリアのプロを頼るのがおすすめです。 キャリアコンサルティングは、主に「自分らしく働く」ことに焦点を当てています。 必ずしもキャリアアップや転職を目指すわけでなく、一人ひとりに合った情報提供・アドバイスをしてくれるため、気持ちよく働ける方法が見つかりやすいです。 職場環境を変える行動を取る 部署異動や転職、独立などにより今の環境を変えるのも、働き方を変える方法の一つです。 自身の体力や今後の展望を考慮しつつ、専門資格の取得や副業、非正規雇用などを含めた柔軟な選択肢を検討しましょう。 これまでの経験の棚卸しや強みの明確化を行い「自分に何ができるのか」と「これからどうなりたいのか」を両立して考えるのがポイントです。 40代はキャリア再設計のチャンス!独身女性に合う働き方を見つけよう 今の働き方に対する違和感や不満は「わがまま」や「逃げ」ではなく、納得いく働き方を再構築するチャンスです。 定年を迎えても働き続けることを選ぶ人が増えた現代において、40代はちょうどキャリアの転換点。一度立てたプランを再設計するのに適した時期といえます。 キャリア・コンサルティング・ラボは、40代独身女性が抱えるさまざまな働き方に関する悩みを解決に導いてきた実績があります。プロの力も借りながら、自分らしい働き方の実現を目指していきましょう!

40代女性に適した働き方とは?理想の働き方を叶える方法